2. 河南财经政法大学 城乡规划学院, 郑州 450046;

3. 华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海 200062;

4. 上海社会科学院 城市与人口发展研究所, 上海 200020

2. School of Urban and Rural Planning, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450046, China;

3. Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

4. Institute of Urban and Population Development, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200020, China

知识经济时代以来,鼓励企业充分利用高校创新资源逐渐成为世界各国科技政策的核心内容[1]。习近平总书记在2024年6月24日全国科技创新大会上强调,“要引导企业与高校、科研机构密切合作,面向产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才,推动企业主导的产学研融通创新”[2]。我国高校空间布局不均衡和区域经济发展不平衡,且企业技术需求与高校创新资源之间可能存在错位[3],致使各地区企业在校企合作创新网络中的位置差异显著[4]。区域企业在校企合作创新网络中的地位,到底取决于区域高校资源禀赋还是企业研发实力?回答这一问题对合理制定区域创新政策和充分利用有限优质高校资源至关重要。

企业对高校创新资源的利用一直是经济地理学关注的热点,然而已有研究并未直接解决这一问题。从理论来看,传统理论大多倡导企业与本地高校开展合作创新,忽视了合作创新发生在多尺度空间中[5, 6]。知识溢出理论及以该理论为基础的区域创新系统大学、创业型大学和参与型大学等模型[7, 8]均强调企业对高校知识本地化溢出的被动接受,认为高校技术创新能力的空间分异是企业创新空间差异的重要动因[9]。中国各地区也借鉴了这些理论完善区域创新体系。然而,上述理论难以解释企业对区外高校知识利用日益频繁的现实[10]。近年来,本地蜂鸣—全球管道和全球—地方创新网络文献指出,企业只有嵌入更大范围内的创新网络才能避免知识冗余[11],且企业研发实力而非地理邻近决定了企业在创新网络中的地位和知识获取能力[12],因而认为区域高校资源禀赋并不是决定区域企业嵌入校企合作创新网络的关键[13, 14]。

从实证来看,已有研究开始逐渐关注地理空间对企业获取高校创新资源的影响。①早期经济地理学从地理和创新关系视角研究空间邻近对企业获取高校知识的影响,高度聚焦高校知识溢出的地理范围[15, 16]和高校研发活动对企业选址的影响[17, 18],认为高校的存在就会对周边企业的创新活动产生积极影响[19],忽视了创新网络的价值。②创新社会学从网络和创新关系视角研究校企合作创新网络的影响因子和创新效应,聚焦于主体异质性、网络结构性和多维邻近性,普遍发现企业的吸收能力、规模大小、行业背景等[20-22]及校企间的认知、地理和技术邻近[23-25]显著影响企业创新结网。然而,这些研究在一定程度上忽视了地理空间的作用[9, 26]。③近年来,经济地理学开始从地理、网络和创新三者关系视角探究创新网络与地理空间的相互作用及其创新效应,高度聚焦于区域创新主体嵌入多尺度创新网络的差异化影响[14, 27, 28],以及高校作为多尺度创新网络守门员对区域创新的影响[29, 30]。但已有研究一方面大多将合作创新网络割裂为区域内外两个独立网络,另一方面聚焦区域所有类型创新主体,鲜有从区域层面探究企业嵌入校企合作创新整体网络的影响因子。

有鉴于此,本文利用2008—2022年中国校企合作发明专利记录构建校企合作创新网络,从微观企业主体视角出发设计区域层面的企业网络嵌入度测度方法,结合岭回归模型,探究区域企业嵌入中国校企合作创新网络的机制,即企业如何融入校企合作创新网络并在网络中占据有利位置。以2012年实施创新驱动国家战略和2017年明确提出加快建设创新型国家为关键时间节点,将研究时段划分为2008—2012年、2013—2017年和2018—2022年三个阶段,以期对比中国校企合作创新网络空间特征和区域企业网络嵌入度的演变来深入总结其规律。

1 研究方法与数据来源 1.1 校企合作创新网络构建专利是少数同时具备时空和技术维度的创新指标[9]。作为关系数据,合作专利可以刻画所嵌入主体的社会—专业网络[31],被广泛用于创新网络研究。发明专利包含了约80%新发表的技术创新信息[32],因此本文使用校企合作申请发明专利数据构建校企合作创新网络。首先,2008年之前的合作专利数量较少,2022年之后的数据不完整,因而本文将校企合作发明专利数据的时段设置为2008—2022年。其次,从国家知识产权局提取高校合作申请发明专利数据,通过人工校验确保高校和企业名称的统一性和正确性,最终获得1291所高校与37823个企业间的176996条合作创新记录。最后,基于图论,构建加权无向校企合作创新二模网络G=(N,L),N和L分别代表校企创新主体和校企合作关系,网络G可由邻近矩阵A=(xij)N×N和加权矩阵W=(wij)N×N刻画,xij和wij分别代表校企合作关系和合作频次。

1.2 区域企业网络嵌入度的测度方法在社会网络文献中,区域企业网络嵌入度是指特定区域中的企业在网络中的中心性或声望高低[33]。已有创新网络研究一般将校企等微观主体投射至省市层面,进而刻画省市在网络中的位置。虽然直接将区域视为网络主体能够简化计算,但这样会将网络割裂为区域内和跨区域两个独立网络,还在一定程度上忽视了区域的规模差异。鉴于此,参考已有研究[12, 34],本文设计出以企业主体为出发点的区域企业网络嵌入度计算方法。首先,基于校企合作创新网络,利用网络中心度指标计算企业在全国整体网络中的中心度;进而,将企业中心度汇总至地级市层面,即计算区域内企业中心度之和;最后,利用区域人口规模对区域企业中心度之和进行标准化,以消除区域规模的影响。本文利用适用于二模网络的特征向量中心度衡量企业中心度,公式如下:

| $ C_{i}=\frac{1}{\lambda} \sum\limits_{j=1}^{n} G_{i j} C_{j} $ | (1) |

| $ E_{k}=\frac{1}{S_{k}} \sum\limits_{n=1}^{m} C_{n} $ | (2) |

式中,Ci和Cj分别表示节点i和j的特征向量中心度,取值处于[0, 1]区间,数值越大表明中心性越强;G表示校企合作创新网络;λ表示网络G的最大特征值;E表示区域企业网络嵌入度;k为区域;n为区域k的企业,m为区域k的企业数量;S为区域k的规模。

1.3 区域企业网络嵌入度的影响因子参考已有研究[35],本文利用岭回归分析区域企业嵌入校企合作创新网络的影响因素。岭回归是一种专门用于共线性数据分析的回归方法,其思路如下:设多元回归方程为Y=Xβ+ε,其中Y为因变量矩阵,X为自变量矩阵,β为回归系数矩阵,ε为残差矩阵。β的无偏估计可表示为β =(XTX)-1XTX。当存在严重共线性时,XTX≈0,即为不可逆的病态矩阵。因此,需给XTX增加一个正常数矩阵kI,以缓解XTX+kI接近奇异的程度。β的有偏估计为:

| $ \begin{equation*} \hat{\beta}=\left(X^{T} X+k I\right)^{-1} X^{T} X \end{equation*} $ | (3) |

式中:$\hat{\beta}$ 为β的岭回归估计;I为单位矩阵;k为岭参数,k> 0,k的取值应尽可能小,以确保接近无偏估计。

本文将区域企业网络嵌入度作为因变量,尝试解释区域企业嵌入校企合作创新网络的影响因子。本文重点关注高校资源禀赋和企业研发实力对区域企业网络嵌入度的影响。在高校方面,选择师均高校发明专利申请量和普通高等学校学生数分别表征高校技术创新能力和高校资源丰度。在企业方面,选择企业平均发明专利申请量和工业企业利润总额分别表征企业技术创新能力和企业发展实力。除创新主体能力外,区域创新系统文献认为政府支持力度、区域产业结构和区域创新环境同样重要[36, 37]。在政府支持方面,选择政府科技经费支出占GDP比重表征政府支持力度;在产业结构方面,选择城市三产增加值与二产增加值之比表征产业结构高级化程度;在创新环境方面,选择人均GDP表征经济发展水平,选择研发人员占总人口比重表征人力资本,选择FDI占GDP比重表征对外开放度,选择电信业务收入占GDP比重表征通讯基础设施发展水平。为避免潜在内生性问题,所有自变量均选用三个时段的初始年份数据。专利数据来源于国家知识产权局,其他数据来源于《中国城市统计年鉴》。变量的具体指标及含义见表 1。

| 表 1 变量定义与说明 Tab.1 Variable Definitions and Interpretations |

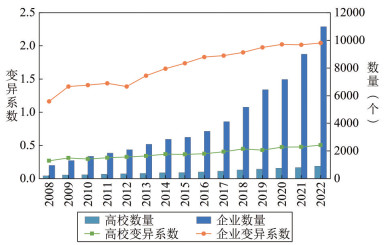

研究期内校企合作创新网络的规模不断扩大,参与网络的企业数量不断增加。2008—2012年、2013—2017年和2018—2022年三个时段参与合作创新网络的企业数量分别为5924个、11421个、26526个(图 1),分别分布于297个、331个、351个城市;而高校数量分别为468个、769个和1203个,分别分布于147个、206个、258个城市,表明企业的空间分布范围远大于高校。企业空间分布差异呈迅速扩大态势,变异系数由2008年的1.165提升至2022年的2.045,而高校空间分布差异呈缓慢扩大态势,变异系数由2008年的0.268提升至2022年的0.504,企业空间分布的变异系数大于高校,表明企业参与合作创新网络的区域差异远大于高校。

|

图 1 校企合作创新网络的参与主体及空间差异 Fig.1 Actors and Spatial Differences of University-firm Collaborative Innovation Network |

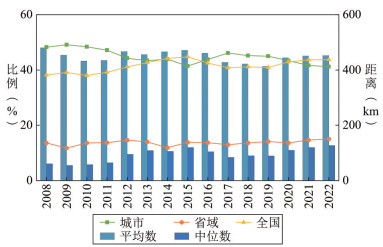

根据企业与高校之间的空间关系将校企合作创新划分为城市、省域和全国3个尺度,并根据企业与高校之间的欧式距离计算校企合作创新地理距离的平均数和中位数(图 2)。分析发现:

|

图 2 校企合作创新网络的地理距离和空间尺度 Fig.2 Spatial Distances and Scales of University-firm Collaborative Innovation Network |

在空间尺度方面,企业与高校开展合作创新的空间尺度整体上由波动趋向缓慢提升。2008—2012年的空间尺度波动相对较大,城市尺度的占比由2008年的48.229% 下降至2012年的44.233%,全国尺度由2008年的38.156% 上升至2012年的41.135%,表明企业开展合作创新呈高度本地化特征,且经历了微弱的去地化过程,对本地高校创新资源的依赖有所减弱。2013—2022年的空间尺度逐渐趋于稳定,城市和全国尺度的占比均维持在43% 左右,但城市尺度的比例仍处于缓慢下降态势,而全国尺度的比例缓慢上升。研究期内省域尺度的占比稳定维持在14%左右。可见,强调企业与本地高校合作创新和高校服务本地企业发展的封闭式创新政策可能在一定程度上限制了企业充分利用国内高校创新资源。

在空间距离方面,企业参与校企合作创新的空间距离也由波动逐渐趋于缓慢提升。研究期内企业与高校合作创新的空间距离平均数呈波动式下降态势,2008—2012年、2013—2017年和2018—2022年的平均数分别为452.056 km、453.830 km和439.311 km,2020年以后整体维持在450 km左右。中位数远小于平均数,表明地理距离呈高度右偏分布,中位数比平均数更能反映地理距离的集中趋势。空间距离的中位数呈波动上升趋势,2008—2012年、2013—2017年和2018—2022年的中位数分别为68.033 km、102.781 km和110.364 km,表明第二和第三阶段的地理距离趋于缓慢提升。

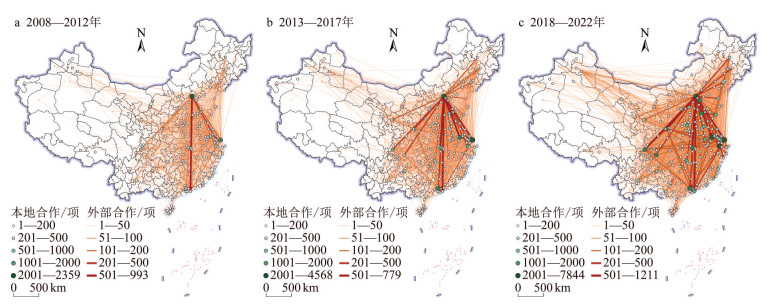

2.1.3 网络:经济发达地区企业在网络中占据核心位置图 3展示了三个时段校企合作创新网络的空间结构。整体而言,2008—2012年间我国校企合作网络形成以北京、上海为中心的“双核”架构。2013—2017年间形成以北京、长三角和珠三角为中心的“三核”架构。2018—2022年间高强度的校企合作创新同时存在于邻近和远距离的区域间,成渝、武汉、西安的本地校企合作创新联系显著增加,珠三角和长三角企业与成渝高校间的合作创新联系显著增加,网络向以京津、长三角、珠三角和成渝为顶点的“菱形”集散架构演进。其中,京津和长三角高校知识输出和吸收并重,成为全国校企合作创新网络的集散中心;珠三角企业知识吸收强于高校知识扩散,成为辐合中心;成渝、武汉、西安高校知识扩散强于企业知识吸收,成为辐射中心。

|

图 3 校企合作创新网络空间演化格局 Fig.3 Spatial Evolution of University-firm Collaborative Innovation Network 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2023)2763的标准地图(比例尺为1:1000万)制作,底图无修改。节点间连线的箭头表示高校知识向企业的流动。 |

具体而言,从企业与本地高校合作创新看,高校资源丰富地区企业开展较多本地校企合作创新。由于优质高校资源主要分布于省会,且省会汇聚了较为密集的合作密集型企业,因而呈现对省级行政中心的高度依赖性。2008—2012年北京和上海企业与本地高校开展了较多合作创新;2013—2017年南京、杭州、成都、西安等地企业与本地高校合作创新数量迅速提升;2018—2022年东部和中部地区其他省会城市的企业开始加大与本地高校的合作力度,长三角非省会城市企业也开始逐渐利用本地高校创新资源,整体形成以中国四大城市群为引领,以其他省会城市为节点的空间格局,并由东部沿海向中西部地区不断扩散。

从企业与外部高校合作创新看,开展合作创新的企业主要分布于经济发达地区。2008—2012年深圳、上海和苏州企业与北京高校开展了较多的异地合作创新;2013—2017年企业与异地高校合作创新增长迅速,北京、深圳和广州等地企业开始面向全国整合高校创新资源;2018—2022年企业与异地高校合作创新联系进一步增密,京津、长三角、珠三角地区企业对全国高校资源的集聚力度进一步提升,跨区域校企合作创新网络呈现以京津、长三角、珠三角和成渝为顶点的“菱形”集散架构,全国非省会城市企业对外部高校创新资源的获取逐渐增强。可见,企业开展跨区域校企合作创新与其研发实力密切相关。

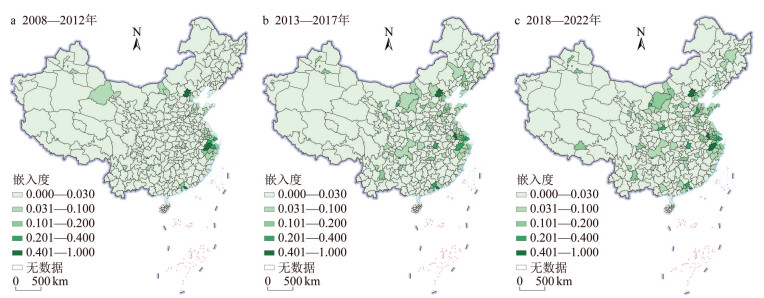

2.2 区域企业网络嵌入度的空间演化特征利用公式(1)和(2)计算三个时段的区域企业网络嵌入度,并将区域企业网络嵌入度划分为高值区(>0.400)、中高值区(0.201—0.400)、中值区(0.101—0.200)、中低值区(0.030—0.100)和低值区(<0.030)5类(图 4)。分析发现:

|

图 4 区域企业网络嵌入度空间演化 Fig.4 Spatial Evolution of Network Embeddedness of Regional Firms 底图来源:基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2023)2763(比例尺为1:1000万)的标准地图制作,底图无修改。 |

区域企业网络嵌入度空间分布差异相对固化,空间演化具有较强黏性,呈现出对经济发展水平的明显依赖性,整体形成了以北京、宁杭、广深为核心,以区域中心城市为节点的空间格局,科技创新能力强和经济发展水平高的地区逐步从东部沿海向中西部和东北地区不断延伸,区域企业嵌入校企合作创新网络的程度不断提升。低值区大多为非省会城市,属于校企合作创新网络中边缘区。2008—2012年高值区和中高值区仅分布于北京、长三角和广深等经济发达地区;2013—2017年中值区和中低值区数量显著增加,长三角和珠三角非中心城市以及包头、鄂尔多斯等老工业和资源型城市发展较快,沿海城市群的企业网络嵌入度形成集中连片分布态势,东北、山东半岛和中西部核心城市的企业网络嵌入度也有所提升;2018—2022年区域企业网络嵌入度进一步提升,长三角、山东半岛、珠三角形成以中心城市为核心、周边较高发展水平城市包围的连片区,同时,西安、成都和重庆及其周边城市的企业网络嵌入度进一步提升。

从校企合作创新网络和区域企业网络嵌入度的比较来看,高校资源禀赋与企业合作创新需求在空间上存在较大错位。受新中国成立初期院校布局调整和备战战略等的影响,西部省会城市也布局了一批高校资源[38],但由于自身组织和制度薄弱,本地企业较少与这些企业开展合作创新,且企业与外部高校的合作创新联系也较少,是合作创新网络中被边缘化的孤立创新城市,区域企业网络嵌入度普遍较低。哈尔滨、长春和沈阳等城市拥有优质高校资源,但因面临严峻经济转型难题,导致其高校与北京企业联系紧密,与本地企业合作创新数量较少[39]。深圳、苏州等城市虽缺乏优质高校资源,但因自身产业基础雄厚,企业与外部高校开展了大量合作,区域企业网络嵌入度较高。因此,有必要探究区域企业嵌入校企合作创新网络的关键影响因子。

3 区域企业嵌入校企合作创新网络的机制 3.1 区域企业网络嵌入度的影响因子为解决共线性问题导致的有偏估计,利用岭回归估计区域企业网络嵌入度的影响因素(表 2)。回归结果显示,三个阶段模型的岭参数k分别为0.197、0.204、0.192,表明回归偏差均较小;F值均在1% 水平显著,表明自变量与因变量之间存在回归关系;拟合优度R2分别0.518、0.661、0.733,表明拟合效果良好。整体而言,PGDP、FIRMI和FIRMP对区域企业网络嵌入度的影响最大,其次是INDUS、GOV、RDP和UNII,UNIS、OPEN和INFRA的影响较弱。

| 表 2 区域企业网络嵌入度的影响因素 Tab.2 Factors Influencing the Network Embeddedness of Regional Firms |

从解释变量来看,UNII对区域企业网络嵌入度的影响均显著为正,表明企业在全国校企合作创新网络中的地位在一定程度上得益于与本地高校的互动。尽管企业更为重视高校的研究质量而非地理邻近,但与高校技术创新能力较弱区域的企业相比,邻近优质高校资源能够增加企业获取、吸收和利用高校知识的机会。Acosta等也证实了高校研发能力的增强可以促进企业对本地高校创新资源的利用[40]。UNIS在三个模型中均不显著,表明企业所在区域的高等教育规模对企业嵌入校企合作创新网络没有明显影响。FIRMI和FIRMP在三个模型中均显著为正,表明企业技术创新能力和发展实力的提升能够显著促进区域企业网络嵌入度。从区域高校资源禀赋和区域企业研发实力的比较看,一方面FIRMI和FIRMP的标准化系数要远大于UNII和UNIS,表明企业嵌入校企合作创新网络主要取决于企业吸收能力而非所在区域的高校资源禀赋,这与已有微观尺度的产学合作创新研究结论基本一致。Lehmann等证实高校溢出效应本身并不具有刺激作用,企业吸收能力与本地高校溢出效应的有效结合才会对企业创新产生积极影响[20]。另一方面,FIRMI和FIRMP的标准化系数整体呈上升态势,而UNII的标准化系数呈下降态势,表明企业在校企合作创新网络中逐渐占据主导地位,且逐渐摆脱本地高校资源禀赋条件的约束,这与前文得出的校企合作创新空间尺度和距离逐渐提升的观点一致。

从控制变量来看,GOV在三个模型中均显著正相关,但标准化系数呈下降态势,表明政府科技经费支持对区域企业嵌入校企合作创新网络具有显著促进作用,但这种促进作用逐渐减弱。PGDP大多显著正相关且系数呈上升态势。PGDP反映了区域经济发展水平以及企业将知识存量转为经济价值的潜力[33],其显著正相关表明区域总体经济状况是决定区域企业嵌入校企合作创新网络的关键。RDP的标准化系数在三个模型中由负转正。研发人员可将现有知识与外部想法相结合[41],具备创造性和前沿性的高素质劳动力是企业开展校企合作的重要前提。GOV和RDP均主要用于导致创新的技术突破,是创新活动的基本投入,两者在一定程度上体现了区域技术吸收能力[42]。GOV的系数呈下降态势,而RDP的系数呈上升态势,表明人力资本日益成为企业开展校企合作并从中充分获益的必要条件[33]。INDUS在三个模型中显著为正,表明产业结构高级化有利于区域企业在校企合作创新网络中占据中心位置。产业结构升级需要企业不断更新产品、服务和生产流程,知识在其中发挥重要作用,因而产业结构高级化地区往往具有较高比例的合作密集型企业,更加重视合作创新网络建设。OPEN由负相关转为正相关,其原因在于早期国外技术对国内高校技术产生了一定的替代效应,随着我国自主创新能力的增强,国内和国外知识逐渐发挥互补效应。INFRA整体为正但标准化系数较小,表明信息通讯基础设施的发展对缓解地理距离的阻滞作用较小,其原因在于企业更为重视合作对象的创新质量,且地理距离对知识流动和技术转移的阻碍作用较弱[1]。

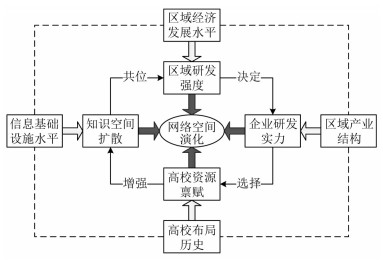

3.2 机制总结综合企业嵌入中国校企合作创新网络的空间演化特征及区域企业网络嵌入度的影响因子分析,并结合已有国内外相关研究基础[40, 43],总结区域企业嵌入校企合作创新网络的机制(图 5)。

|

图 5 区域企业嵌入校企合作创新网络的机制 Fig.5 Mechanisms of Regional Firms Embedding into University-firm Collaborative Innovation Network |

区域企业技术创新能力、企业发展实力和经济发展水平是决定区域企业嵌入校企合作创新网络的根本动力。企业创新依赖于本地、区域和全球等多个尺度知识的适当重组。企业与区域内外高校开展合作创新的倾向主要取决于其吸收能力和技术创新能力[20]。对具备较高技术创新能力的企业而言,如果本地拥有优质高校,则可以通过本地校企合作创新获取所需知识[44];如果本地没有合适高校,企业也有资源克服地理距离带来的成本增加,从而与更远距离的高校合作创新。然而,对于缺乏吸收能力的企业而言,与本地高校合作创新可能是唯一选择[39]。因此,从区域层面看,区域研发强度的空间差异奠定了区域企业嵌入校企合作创新网络的基本格局。此外,经济发达区域不仅具备高强度研发投入,还聚集了一批学研机构、科技企业、跨国企业等合作创新密集型组织,因而经济发展水平对校企合作创新网络的空间分异也发挥关键作用[10]。

区域高校资源禀赋、产业结构高级化和研发资源投入是影响区域企业嵌入校企合作创新网络的重要动力。尽管地理邻近不是企业开展合作创新的充分必要条件,但区内高校资源的可用性和研究质量可能会决定企业合作创新的策略。企业位于高校技术创新能力薄弱的区域可能需要从区外获取知识,而位于高校技术创新能力强的区域可能不需要寻求区外合作创新。尽管位于产业基础薄弱区域的高校的知识难以被本地企业利用,但凭借其声誉效应可以吸引更大地理空间范围内的企业[45],因而与其合作的本地企业可以在校企合作创新网络中占据更为中心的位置。由于历史原因,中国高校布局与行政中心布局高度吻合,所以高校技术创新能力能够有效增强区域企业在校企合作创新网络中的地位。因此,高校技术创新能力是影响区域企业网络嵌入度空间分异的重要因素。此外区域产业结构高级化促使企业更为重视创新和合作创新网络建设,区域能够在一定程度上提升其在校企合作创新网络的地位。区域研发资源投入在一定程度上促进了高校技术在本地的扩散,同样有利于区域企业在校企合作创新网络中的地位提升。

4 结论与讨论本文以2008—2022年中国1291所高校与37823个企业间的合作专利为数据源,在构建校企合作创新网络的基础上,从企业层面出发设计区域企业网络嵌入度测度方法,结合岭回归模型,系统分析了区域企业嵌入校企合作创新网络的空间演化特征及关键影响因子,并从区域层面总结企业嵌入校企合作创新网络的机制,得出以下结论:

(1)2008—2022年参与校企合作创新网络的企业规模持续扩大,企业节点数量、分布范围及其区域差异均呈扩大态势。而高校节点的数量有限且提升幅度较小,导致企业逐渐开展省域和全国尺度的合作创新,合作创新的地理距离也呈缓慢增加态势,企业逐渐减少对本地高校创新资源的依赖。高校资源丰富地区企业开展较多本地校企合作创新,而开展跨区域合作创新的企业主要分布于经济发达地区,致使网络结构由以北京和上海为中心的“双核”辐射向以京津、长三角、珠三角和成渝为顶点的“菱形”集散架构演进。

(2)2008—2022年区域企业网络嵌入度整体水平有所提升,但其空间分布差异相对固化,空间演化具有较强黏性,呈现出对区域经济发展水平的明显依赖性,整体形成了以北京、宁杭、广深为核心,以区域中心城市为节点的空间格局。从校企合作创新网络空间格局和区域企业网络嵌入度的比较看,区域企业嵌入校企合作创新网络的程度与区域经济发展水平在空间上整体吻合。导致这种吻合的主要原因不在于地理距离对合作创新的制约作用,而在于优质高校主要分布于经济发展水平较高的核心城市。

(3)回归结果表明区域企业嵌入校企合作创新网络受区域经济发展水平、高校资源禀赋、区域研发资源投入和区域产业结构优化的综合影响。其中,区域企业技术创新能力、企业发展实力和经济发展水平的影响最大,是区域企业嵌入校企合作创新网络的根本动力。高校资源禀赋、政府支持力度、产业结构高级化和研发资源投入的影响次之,是区域企业嵌入校企合作创新网络的重要动力。区域企业技术创新能力的影响逐渐提升且明显大于区域高校技术创新能力,表明区域企业嵌入校企合作创新网络主要取决于区域技术吸收能力而非区内高校资源禀赋。

本文研究结论具有一定实践启示。中国区域创新体系建设在一定程度上借鉴了区域创新系统大学、创业型大学和参与型大学等为代表的高校创新发展模型,倾向于推动区内高校学科结构与产业结构的匹配,并鼓励区域内产学研合作创新。然而,这些模型多强调高校服务其所在区域发展,忽视了高校对外影响的功能性距离和企业对外合作的多尺度特性,与中国校企合作创新的实践不符。本文研究发现区域企业嵌入校企合作创新网络的程度主要取决于区域经济发展水平和区内企业技术创新能力,只有区内企业技术创新能力获得了提升,才会面向全国整合高校创新资源,而不是局限于区内高校创新资源。因此,在建立和优化区域创新体系过程中,应将高校作为区域内外知识流动的守门员,以企业为主体,以市场为导向,在全国大市场中整合多尺度高校创新资源。

| [1] |

Huggins R, Prokop D, Thompson P. Universities and open innovation: The determinants of network centrality[J]. Journal of Technology Transfer, 2020, 45(3): 718-757. |

| [2] |

习近平. 在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话[N]. 人民日报, 2024-06-25(2). [Xi Jinping. Speech at the National S&T Conference, National Science and Technology Awards Conference, and the Conference of Academicians of CAS and CAF[N]. People's Daily, 2024-06-25(2).]

|

| [3] |

Meliciani V, Di Cagno D, Fabrizi A, et al. Knowledge networks in joint research projects, innovation and economic growth across European regions[J]. Annals of Regional Science, 2022, 68(3): 549-586. |

| [4] |

叶雷, 张婷, 曹贤忠, 等. 中国校企技术转移网络的时空特征及形成机制[J]. 经济地理, 2023, 43(4): 105-113. [Ye Lei, Zhang Ting, Cao Xianzhong, et al. Spatio-temporal evolution and formation mechanism of university-enterprise technology transfer network in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(4): 105-113.] |

| [5] |

Uyarra E. Conceptualizing the regional roles of universities, implications and contradictions[J]. European Planning Studies, 2010, 18(8): 1227-1246. |

| [6] |

Conlé M, Kroll H, Storz C, et al. University satellite institutes as exogenous facilitators of technology transfer ecosystem development[J]. Journal of Technology Transfer, 2023, 48(1): 147-180. |

| [7] |

Kempton L. Wishful thinking? Towards a more realistic role for universities in regional innovation policy[J]. European Planning Studies, 2019, 27(11): 2248-2265. |

| [8] |

Thomas E, Pugh R. From 'entrepreneurial' to 'engaged' universities: Social innovation for regional development in the Global South[J]. Regional Studies, 2020, 54(12): 1631-1643. |

| [9] |

Ponds R, Van Oort F, Frenken K. Innovation, spillovers and university-industry collaboration: An extended knowledge production function approach[J]. Journal of Economic Geography, 2010, 10(2): 231-255. |

| [10] |

Ye L, Zhang T, Cao X, et al. Mapping the landscape of university technology flows in China using patent assignment data[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2024, 1(1): 1-13. |

| [11] |

毛熙彦, 贺灿飞. 区域发展的"全球—地方"互动机制研究[J]. 地理科学进展, 2019, 38(10): 1449-1461. [Mao Xiyan, He Canfei. Areview of global-local interactions for regional development[J]. Progress in Geography, 2019, 38(10): 1449-1461.] |

| [12] |

Mitze T, Strotebeck F. Determining factors of interregional research collaboration in Germany's biotech network: Capacity, proximity, policy?[J]. Technovation, 2019, 80-81: 40-53. |

| [13] |

Tijssen R, Van de Klippe W, Yegros A. Localization, regionalization and globalization of university-business research co-operation in the United Kingdom[J]. Papers in Regional Science, 2020, 99(5): 1215-1236. |

| [14] |

宓泽锋, 尚勇敏, 徐维祥, 等. 长三角创新产学合作与企业创新绩效: 尺度与效应[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 647-662. [Mi Zefeng, Shang Yongmin, Xu Weixiang, et al. Innovation industry-university cooperation and enterprise innovation performance in the Yangtze River delta: Scale and effect[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 647-662.] |

| [15] |

Cerver-Romero E, Ferreira J J, Fernandes C. A scientometric analysis of knowledge spillover research[J]. Journal of Technology Transfer, 2020, 45(3): 780-805. |

| [16] |

Leten B, Landoni P, Van Looy B. Science or graduates: How do firms benefit from the proximity of universities?[J]. Research Policy, 2014, 43(8): 1398-1412. |

| [17] |

Abramovsky L, Simpson H. Geographic proximity and firmuniversity innovation linkages: Evidence from Great Britain[J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(6): 949-977. |

| [18] |

Du H S, Belderbos R, Somers D. Research versus development: Global cities and the location of MNCs' cross-border R&D investments[J]. Regional Studies, 2022, 56(12): 2001-2018. |

| [19] |

Mukherji N, Silberman J. Knowledge flows between universities and industry: The impact of distance, technological compatibility, and the ability to diffuse knowledge[J]. Journal of Technology Transfer, 2021, 46(1): 223-257. |

| [20] |

Lehmann E E, Menter M, Wirsching K. University spillovers, absorptive capacities, and firm performance[J]. Eurasian Business Review, 2022, 12(1): 125-150. |

| [21] |

Cohen M, Fernandes G, Godinho P. Measuring the impacts of university-industry R&D collaborations: A systematic literature review[J]. Journal of Technology Transfer, 2024. DOI:10.1007/s10961-024-10114-5 |

| [22] |

Alpaydın U A R, Fitjar R D. How do university-industry collaborations benefit innovation? Direct and indirect outcomes of different collaboration types[J]. Growth and Change, 2024, 55(2): e12721. DOI:10.1111/grow.12721 |

| [23] |

Fernández A, Ferrándiz E, León M D. Are organizational and economic proximity driving factors of scientific collaboration? Evidence from Spanish universities, 2001—2010[J]. Scientometrics, 2021, 126(1): 579-602. |

| [24] |

Alpaydın U A R, Fitjar R D. Proximity across the distant worlds of university-industry collaborations[J]. Papers in Regional Science, 2021, 100(3): 689-711. |

| [25] |

王翔宇, 叶玉瑶, 巫细波, 等. 新一轮贸易保护如何改变珠三角电子通信产业产学研合作创新网络进而影响创新绩效?[J]. 热带地理, 2023, 43(12): 2274-2287. [Wang Xiangyu, Ye Yuyao, Wu Xibo, et al. How does the new round of trade protection change the innovation network of industry-college-institute cooperation in the Pearl River Delta electronic communication industry and affect innovation performance?[J]. Tropical Geography, 2023, 43(12): 2274-2287.] |

| [26] |

马双, 曾刚. 我国装备制造业的创新、知识溢出和产学研合作: 基于一个扩展的知识生产函数方法[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 116-123. [Ma Shuang, Zeng Gang. Innovation, knowledge spillovers and university-industry collaboration in China's equipment manufacturing industry: Based on an extended knowledge production function approach[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 116-123. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.01.016] |

| [27] |

叶雷, 曾刚, 曹贤忠, 等. 中国城市创新网络模式划分及效率比较[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(7): 1511-1519. [Ye Lei, Zeng Gang, Cao Xianzhong, et al. Taxonomy of innovation network patterns and comparison of innovation efficiencies of Chinese cities[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(7): 1511-1519.] |

| [28] |

Galaso P, Kovářík J. Collaboration networks, geography and innovation: Local and national embeddedness[J]. Papers in Regional Science, 2021, 100(2): 349-377. |

| [29] |

Fischer B B, Schaeffer P R, Vonortas N S. Evolution of universityindustry collaboration in Brazil from a technology upgrading perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 145: 330-340. |

| [30] |

Françoso M S, Vonortas N S. Gatekeepers in regional innovation networks: Evidence from an emerging economy[J]. Journal of Technology Transfer, 2023, 48(3): 821-841. |

| [31] |

Breschi S, Lenzi C. Co-invention networks and inventive productivity in US cities[J]. Journal of Urban Economics, 2016, 92(2): 66-75. |

| [32] |

Asche G. 80% of technical information found only in patents: Is there proof of this?[J]. World Patent Information, 2017, 48: 16-28. |

| [33] |

Wanzenböck I, Scherngell T, Lata R. Embeddedness of European regions in European Union-funded research and development (R&D) networks: A spatial econometric perspective[J]. Regional Studies, 2015, 49(10): 1685-1705. |

| [34] |

Azagra-Caro J M, Pontikakis D, Varga A. Delocalization patterns in university-industry interaction: Evidence from the sixth R&D framework programme[J]. European Planning Studies, 2013, 21(10): 1676-1701. |

| [35] |

肖晔, 许译文, 吴必虎. 海南岛村庄空间格局、影响因素及类型划分[J]. 地理科学, 2023, 43(8): 1410-1422. [Xiao Ye, Xu Yiwen, Wu Bihu. Spatial patterns, influencing factors and type classification in villages of Hainan island, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(8): 1410-1422.] |

| [36] |

Zhang T, Ye L, Zhang Q. The contribution of enterprises, universities, and research institutes to regional innovation efficiency in China[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2023. DOI:10.1080/09537325.2023.2298821 |

| [37] |

Li X. China's regional innovation capacity in transition: An empirical approach[J]. Research Policy, 2009, 38(2): 338-357. |

| [38] |

盛彦文, 马延吉. 区域产学研创新系统耦合协调度评价及影响因素[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 10-18, 36. [Sheng Yanwen, Ma Yanji. Coupling coordinative analysis and influencing factors of regional industry university-research institute innovation system[J]. Economic Geography, 2017, 37(11): 10-18, 36.] |

| [39] |

刘承良, 牛彩澄. 东北三省城际技术转移网络的空间演化及影响因素[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 2092-2107. [Liu Chengliang, Niu Caicheng. Spatial evolution and factors of interurban technology transfer network in Northeast China from national to local perspectives[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 2092-2107.] |

| [40] |

Acosta M, Azagra-Caro J M, Coronado D. Access to universities' public knowledge: Who is more regionalist?[J]. Regional Studies, 2016, 50(3): 446-459. |

| [41] |

Ye L, Zeng G, Cao X. Open innovation and innovative performance of universities: Evidence from China[J]. Growth and Change, 2020, 51(3): 1142-1157. |

| [42] |

Miguélez E, Moreno R. Knowledge flows and the absorptive capacity of regions[J]. Research Policy, 2015, 44(4): 833-848. |

| [43] |

叶雷, 曹贤忠, 宓泽锋, 等. 中国高校技术转移网络的时空特征及影响因素: 基于高校—城市二模网络视角[J]. 地理研究, 2023, 42(1): 69-85. [Ye Lei, Cao Xianzhong, Mi Zefeng, et al. Spatiotemporal dynamic and influencing mechanism of university technology transfer network in China: A university-city bipartite network perspective[J]. Geographical Research, 2023, 42(1): 69-85.] |

| [44] |

Fitjar R D, Gjelsvik M. Why do firms collaborate with local universities?[J]. Regional Studies, 2018, 52(11): 1525-1536. |

| [45] |

Huggins R, Izushi H, Prokop D. Networks, space and organizational performance: A study of the determinants of industrial research income generation by universities[J]. Regional Studies, 2016, 50(12): 2055-2068. |