2. 湖南师范大学 旅游学院, 长沙 410081

2. College of Tourism, Hunan Normal University, Changsha 410081, China

长三角地区在国家现代化建设大局中具有举足轻重的战略地位。在龙头城市上海的带动下,一批充满活力、经济发达、开放包容、勇于创新的城市协同发展,共促长三角成为中国经济高速发展的重要增长极[1]。中国共产党第二十次全国代表大会报告指出:“促进区域协调发展,要以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局,推进以县城为重要载体的新型城镇化建设;同时,加快转变超大特大城市发展方式,实施城市更新行动,加强城市基础设施建设,打造宜居、韧性、智慧的城市。”因此,推动长三角地区新型城镇化与经济韧性的区域一体化发展,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,对引领全国高质量发展、建设现代化经济体系意义重大。选取长三角地区作为研究对象,有助于为世界级城市区域更好地推动新型城镇化建设,提升经济韧性,促进二者进一步协调可持续发展开拓新思路,具有一定的典型性与代表性。同时,在目前新冠疫情大暴发、中美贸易摩擦加剧、俄乌战争局部动荡的国际大背景下,中国经济如何展现出强大发展韧性,与新型城镇化耦合协调发展,从而不断释放城市发展活力,畅通国内国际双循环,为经济社会高质量发展注入新动能,是全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴的必由之路。将长三角地区这一典型案例作为研究对象探讨其新型城镇化与经济韧性的耦合协调关系,有助于提升城市应对重大突发事件能力,构建更具成效、保障健康与安全的城市综合治理体系,是我国城市乃至区域协调可持续发展的题中之义。

新型城镇化是提升经济韧性的动力源泉,而经济韧性又是新型城镇化发展的重要保障,科学审视新型城镇化与经济韧性间的时空演化特征及内在驱动机理是深化人地关系视角系统性研究的重要议题。目前,对城镇化与韧性系统的讨论已有一定研究基础。①研究内容上,RybakNiedziolka等通过创建综合模型,考虑城市河滨地区空间发展的韧性,提高城镇化水平[2];Hong等以合肥市为例,基于客观指标数据的相关性,运用熵值法和耦合协调度模型从理论上解释了城市韧性能力与城镇化水平是否耦合以及耦合程度,为合肥未来城市高质量发展提供建议[3]。此外,学者们从评价指标体系构建[4]、理论分析框架探索[5]、时空格局演化分析[6]等深入挖掘系统间的动态演进趋势。②研究视角上,Liu等以耦合协调视角切入,利用耦合协调度模型测度2005—2019年长江经济带城市韧性与新型城镇化耦合协调发展的时空分异特征[7];贺小荣等从“时空交互与协调适配”视角解读新型城镇化与生态韧性的时空适配特征[8]。此外,学者们从韧性思维视角[9]、中介效应视角[10]、人口资本视角[11]等重点解读系统间的内在关联特征。③研究方法上,Yu等利用多期DID模型研究了2006年至2020年中国281个城市的面板数据,深入探讨了新型城镇化试点政策对城市韧性的直接影响、作用机制和空间溢出边界[12]。向丽等通过构建城镇化水平与城市脆弱性综合评价指标体系,采用因子分析法和Tapio脱钩指数法,实证研究了中国十大城市群及所属城市的城镇化水平与城市脆弱性的脱钩关系[13]。此外,学者们从综合评价法[14]、耦合协调度模型[15]、层次分析法[16]、空间自相关模型[17]等聚焦探索系统间的交互作用机制。

综上可见,已有文献研究成果日益深化,但仍存在如下问题尚待充实:在研究内容上,已有研究较少探索新型城镇化与经济韧性耦合协调的理论框架,缺乏兼顾理论支撑和实证研究的综合性探索,无法科学揭示不同系统间的内在联系和发展特征。在研究视角上,对二者关系的探索更多聚焦于较为宽泛的维度衡量,新型城镇化系统应注重“以人为本”的多维可持续发展路径,而经济韧性系统则需更精确地反映城市经济治理的“恢复—调整—转型”机制,从地理学视角切入,探讨两系统间耦合协调特征及发展关键动因有其必要性与科学性,而目前对两系统基于理论视角构建综合评价指标体系并深入探讨其耦合协调水平时空演化特征及内在驱动机理的综合性研究尚不多见。在研究方法上,过往定量研究多以计量经济学或统计学模型为主,而运用地理学的时空可视化方法对新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的时空交互性研究及内在驱动机理探索则鲜有涉及。

鉴于此,本文以长三角地区这一典型经济区为研究对象,搭建了新型城镇化与经济韧性两系统的理论框架,并基于人地关系视角构建了两系统综合评价指标体系,运用改进熵值法、耦合协调度模型、核密度分析法、HP滤波分析法、探索性时空数据分析法、地理探测器模型等多学科研究方法,深入探索2005—2020年长三角地区41个城市新型城镇化与经济韧性耦合协调的时空演化特征及内在驱动机理,从而根据不同城市的发展阶段制定差异化方案,以期为政府及有关部门推动新型城镇化建设及打造宜居、韧性、智慧城市提供详实的数据参考及理论支撑,同时对全国各大城市群探索新型城镇化与经济韧性耦合协调的实证研究提供一定的学术借鉴。

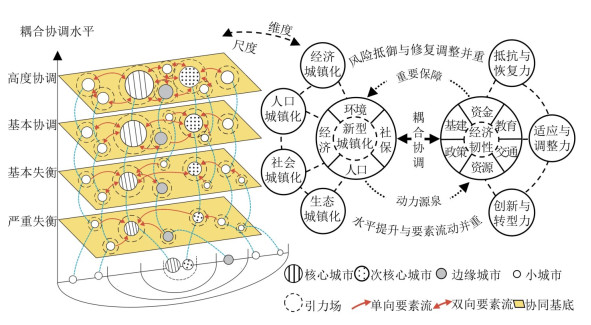

2 新型城镇化与经济韧性耦合协调理论框架耦合是指两个或两个以上彼此相互独立的物质、系统或运动彼此相互联系、作用、影响的一种现象,而协调则是指系统要素之间的一种相互配合、良性循环关系[18]。如果将城市综合发展视为一个复杂的耦合巨系统,那么新型城镇化与经济韧性就是构成城市复杂耦合巨系统中的两个独立子系统,并且两系统在理论上应是一种类似生物信息学中DNA结构的双螺旋结构,相互作用,相互交织,协同上升[19]。因此,在明晰新型城镇化与经济韧性内涵的基础上,深入探讨二者耦合协调关系,构建新型城镇化与经济韧性耦合协调理论框架,能够为测评城市协调可持续发展水平提供更加强有力的理论支撑。本文从新型城镇化与经济韧性耦合协调发展过程及耦合协调发展阶段展开阐述二者的理论框架:

依托于耦合协调发展理论,作为复杂耦合巨系统的两大子系统,新型城镇化系统与经济韧性系统相近相通、相差相异。新型城镇化系统以满足人的需求为核心,兼顾质量和规模,涵盖经济结构、社会结构、人口结构及生态结构等,重点强调“以人为本”的多重属性[20]。经济韧性系统主要指某一经济体通过调整经济结构的增长方式,强调经济体在遭受冲击后能够成功复苏并重新实现经济稳步增长的能力,包含宏观经济韧性、制度韧性、区域发展韧性、城市发展韧性以及产业发展韧性等多个方面[21]。两系统不仅有静态的相似性,也有动态的互动性,二者之间的耦合协调关系是两系统内部各要素相互调整、融合驱动和重构优化的复杂过程。在循环互馈的共振效应提升下,二者综合水平呈现螺旋式上升。一方面,高水平新型城镇化是经济韧性发展的动力源泉。高水平新型城镇化能够带动地区经济总量的提升、带来足够的劳动人口、保障居民日常生活权利、改善城市生态环境,从而促使城市综合水平提升与资源要素流动并重,促进城市经济体安全升级与持续优化,提高经济发展的质量和效益,最终带动经济韧性的健康协调发展;另一方面,高水平经济韧性是新型城镇化提升的重要保障。高水平经济韧性能够提供经济安全屏障、释放经济发展潜力、打造经济创新模式,推动资金、教育、政策、基建、交通、资源等要素流在区域内的集聚与扩散效应不断凸显,从而使得城市兼具风险抵御能力与修复调整能力并重,促进新型城镇化提升与发展,加速城乡一体化进程,最终带动新型城镇化的健康协调化发展。本文通过模型计算得出各城市新型城镇化和经济韧性耦合协调发展水平,根据耦合结果可划分为耦合协调发展阶段和耦合协调发达阶段,其中耦合协调发展阶段可进一步划分为严重失调阶段、基本失调阶段和基本协调阶段;耦合协调发达阶段主要为高度协调阶段[22]。

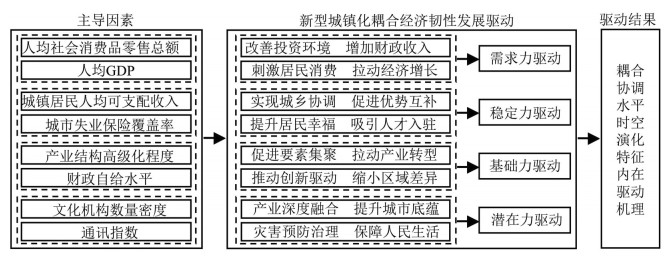

城市群发展过程中,城市间的联系和相互依存度成为重要的衡量指标。而处在新型城镇化和经济韧性耦合协调阶段不同等级的城市之间又存在不同的辐射带动与吸引融合表现。在严重失调阶段,城市间耦合协调水平差距较大,地区中心城市要素集聚能力较强,因此仅有少量核心城市达到耦合协调阶段,绝大部分城市处于耦合严重失调阶段,城镇化进程较缓慢,经济韧性治理能力尚未体现;在基本失调阶段,城市间耦合协调水平差距仍然较大,但该阶段下中心城市集聚效应持续增强的同时发挥一定的扩散效应,次核心城市出现并开始接纳核心城市的产业梯度转移,使得城市与乡镇规模分布不断优化,经济韧性治理能力初现雏形,城市间尝试资源共享,机会共有,使得整体耦合协调水平有所提升;耦合基本协调阶段,城市间耦合协调水平差距逐步缩小,地区次中心城市耦合协调水平明显提高,并开始逐步吸纳边缘城市并入区域,表现为多中心集聚及单中心扩散并存的空间格局[23],该阶段下各城市的城镇化进程明显加速,经济韧性治理能力进一步提高,提升了经济内生增长动力,降低了城市发展的潜在风险,进一步推动了城市整体耦合协调水平提升;在耦合协调高度协调阶段,城市间耦合协调水平差距再度缩小,城镇互动联系日益密切,并形成城镇、镇城、城城与镇镇四类规模性要素流,呈现多中心集聚与扩散格局,新型城镇化已至高度发达层次,经济韧性治理能力也取得新突破,耦合协调等级提升速率降低,区域一体化现象初步呈现。基于上述阐述,本文构建新型城镇化与经济韧性耦合协调理论框架,如图 1所示:

|

图 1 新型城镇化与经济韧性耦合协调理论框架 Fig.1 Theoretical Framework for Coupled Coordination of New Urbanization and Economic Resilience |

人地关系是人类社会及其活动与地理环境构成复杂的相互作用关系,是人类社会繁荣发展至关重要的一对关系,也是现代地理学研究的重要话题之一。吴传钧院士指出:“人地关系研究的核心目标是协调人地关系。地球表层的格局和演变过程,无疑是自然环境和人类活动共同作用形成的。具体在每个地域而言,其功能特征和时空变化是人类活动和地理环境,或者说是人地相互作用的结果[24]。”人地关系地域系统理论指出,新型城镇化系统与经济韧性系统的功能特征和时空变化是人类活动与自然地理环境、社会地理环境相互作用的结果,并深受环境的影响制约。因此,新型城镇化系统与经济韧性系统的研究维度要坚持人地协调统一,人与自然环境、社会环境和谐共生,从而共同促进复杂耦合巨系统的协同发展提升。新型城镇化与经济韧性耦合协调建立在两者水平测度基础之上,因此基于人地关系地域系统理论指导下,从人地关系视角切入详细构建新型城镇化与经济韧性评价指标体系成为测度两者耦合协调时空演化特征的关键内容,是后续实证研究开展的必要理论前提。

依据新型城镇化的内涵,参照现有学者研究[25, 26],从经济、人口、社会及生态4个维度选取12个指标构建评价体系。经济城镇化是实现新型城镇化的发展要求,同时从过去偏重产业经济,转变为以人为本、规模和质量并重的新阶段[27, 28],本文主要从人类活动和社会环境角度出发选取人均GDP、城镇居民人均可支配收入、人均金融机构各项贷款余额表征城市经济增长水平与质量对新型城镇化进程的影响;人口城镇化对城市发展的促进作用主要体现在扩大了城市规模、扩张了就业市场,同时催生了良好的社会文化环境。本文主要从人类活动角度选取城镇化率、第二、第三产业就业比例、大专及以上人口占比表征人口城镇化对新型城镇化发展的促进作用[29]。社会城镇化主要通过完善社会保障能力和公共服务水平以促进城市社会和谐,提高居民的生活质量[30-32],本文从人类活动和社会环境角度文化机构数量密度、每万人医院床位数、通讯指数表征。生态城镇化是推动城市与自然和谐共生的必然选择,本文从自然环境和社会环境角度选取建成区绿地覆盖率、每万GDP电耗、生活垃圾无害化处理率表征新型城镇化下城市生态环境状况的改善与治理能力的提升[33]。

经济韧性系统是一个复杂的综合系统,本质内涵是提升经济体应对内外部干扰、抵御风险冲击并转向激发经济内生增长动力,不仅包含抵抗与恢复这一能力,还涉及适应与调整、创新与转型等多维方面[34, 35],因此本文从抵抗与恢复力、适应与调整力、创新与转型力3个维度选取12个指标构建经济韧性系统评价指标体系。抵抗与恢复力可以反映城市应对冲击和反弹复愈后对经济韧性水平的影响,本文从自然环境和社会环境角度选取外贸依存度、城镇登记失业率、人均污水排放量、PM2.5浓度表征[36, 37];适应与调整力表征城市主动适变和持续革新后对经济韧性水平的影响,本文从社会环境角度选取财政自给水平、人均社会固定资产投资额、人均社会消费品零售总额、城市失业保险覆盖率表征[38];创新与转型力表征城市复苏创新和转型发展后对经济韧性水平的影响,本文从人类活动和社会环境角度选取科学技术支出占财政支出比重、获得专利数、科研综合技术服务人员、产业结构高级化程度表征创新与转型力表征[35]。新型城镇化系统与经济韧性系统评价指标体系如 表 1所示。

| 表 1 新型城镇化与经济韧性综合评价指标体系 Tab.1 Comprehensive Evaluation Index System of New Urbanization and Economic Resilience |

本文运用改进熵值法确定各指标权重。该方法根据各指标熵并增加时间变量,从而确定各项指标的唯一权重,相较于传统熵值法具有更高的可信度[39]。首先采用极值法对各项指标标准化处理;其次采用改进熵值法计算新型城镇化与经济韧性两系统的各项指标权重;最后以线性加权的方式计算两系统的综合评价指数。

3.2.2 耦合协调度模型耦合协调度模型是一种衡量两个或两个以上的系统间相互影响、相互作用程度的计算模型。本文在参考以往文献的基础上,建立了耦合协调度模型来衡量两个系统之间的协调状态和发展水平。该模型的计算公式如下[40]:

| $ \begin{equation*} D=\sqrt{C \times T} \quad T=\alpha U_{1}+\beta U_{2} \end{equation*} $ | (1) |

式中,D为新型城镇化系统与经济韧性系统耦合协调度数值,取值在[0, 1]之间;C为耦合度数值;T为新型城镇化系统和经济韧性系统的综合评价值;U1和U2分别为新型城镇化系统和经济韧性发展水平评价指数;α和β是未定系数,其中α+β=1。由于新型城镇化系统的发展能力与经济韧性系统的保障能力同样重要,因此选取的数值为α=β=0.5。为直观反映长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调的时空演化特征,参考相关文献并结合长三角地区实际情况,将长三角地区耦合协调度数值划分为4个等级,如表 2所示。

| 表 2 长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调类型 Tab.2 Types of Coupled Coordination between New Urbanization and Economic Resilience in the Yangtze River Delta |

核密度估计是一种非参数估计方法,与参数估计方法相比具有突出的优势。这些优点主要包括任意的函数形式,不要求预先解释变量分布或被解释变量分布,对模型依赖程度低,估计结果具有稳定性[41]。

3.2.4 HP滤波分析法HP滤波分析法的实质是将经济时间序列中的低频趋势成分和高频周期成分分离出来,分析一组数据的阶段性演变特征。本文运用HP滤波分析法对长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调度数值进行分解,来揭示数值在不同时段的周期波动特征。

假设Yt是包含趋势成分和波动成分的经济时间序列,其中YtT为包含的趋势成分,YtC为包含的波动成分。公式如下[42]:

| $ \begin{equation*} Y_{t}=Y_{t}^{T}+Y_{t}^{C}, t=1, 2, \cdots, T \end{equation*} $ | (2) |

HP滤波计算是将YtT序列以求解最小化的实现方式从时间序列Yt分离出来:

| $ \begin{equation*} \min \sum\limits_{t=1}^{T}\left\{\left(Y_{t}-Y_{t}^{T}\right)^{2}+\lambda\left[c(L) Y_{t}^{T}\right]^{2}\right\} \end{equation*} $ | (3) |

式中,c(L)为延迟算子多项式;L为滞后算子;最小化问题用[c(L)YtT]2来调整序列趋势的变化;λ为平滑参数,不同的λ值决定了不同周期方式和平滑度。

3.2.5 探索性时空数据分析法探索性时空数据分析方法是研究要素时空交互特征的重要方法,该方法可展示系统空间演化由“瞬时场景”向“动态场景”转变的交互过程[43]。

Rey等[44]将莫兰散点图中各研究区域在研究期内的移动距离、方向和凝聚等特征融入马尔科夫链中,提出LISA时空跃迁模型。这一模型主要被用来探索不同时期不同区域之间空间关联类型的转移特征。按照其时空跃迁形式可划分为4种主要类型和12种子类型[45],如表 3所示。

| 表 3 LISA时空跃迁分类 Tab.3 Classification of LISA Spatio-temporal Jumps |

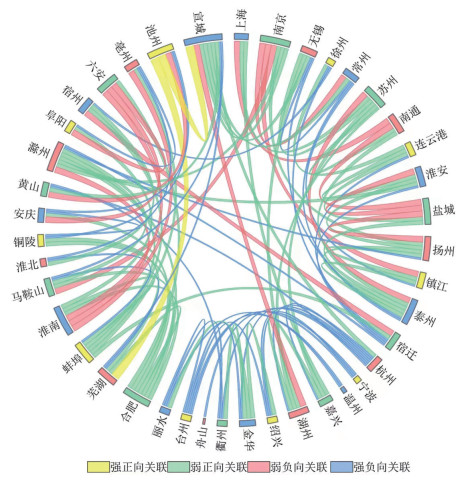

为揭示城市间新型城镇化与经济韧性耦合协调的竞合态势与演化路径,通过计算各城市与邻接城市间适配水平LISA时空移动轨迹的协方差系数,并以时空拓扑网络形式展示其内在联系。参考王铮和程占红的分类方法,根据协方差系数大小,将邻接城市间的动态关系划分为强正向关联(0.5, 1]、弱正向关联(0, 0.5]、强负向关联[-1, -0.5]与弱负向关联(-0.5, 0]4种类型[33]。

3.2.6 地理探测器地理探测器(Geo Detector)用于分析空间分层异质性及其驱动要素的统计方法,能够有效分析自变量对因变量的影响程度,模型如下[46]:

| $ \begin{gather*} q=\frac{1-\sum\limits_{h=1}^{n} N_{h \sigma^{2} h}}{N \sigma^{2} h}=1-\frac{S S W}{S S T} \\ S S W=\sum\limits_{h=1}^{n} N \sigma^{2} h, S S T=N \sigma^{2} \end{gather*} $ | (4) |

式中:h=(1, 2, …, n)为因变量Y与自变量X的分层;Nh和N分别为层h和全区的单元数;σh2和σ2分别为层h和全区Y值的方差;SSW和SST表示层内方差之和和全区总方差。q值表征各自变量X对“耦合协调度”核密度值的解释力,取值为[0, 1],值越大表明“耦合协调度”核密度值的空间分异性越强,反之越弱。

3.3 数据来源以长三角地区为研究对象,本文将41个城市作为研究基本空间单元,研究年份为2005—2020年。本文涉及的新型城镇化系统与经济韧性系统的指标数据来源于2006—2021年《中国城市统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《城市建设统计年鉴》《中国科技统计年鉴》以及各城市统计年鉴,仍有缺失的数据则通过相邻年份差值法进行补齐。

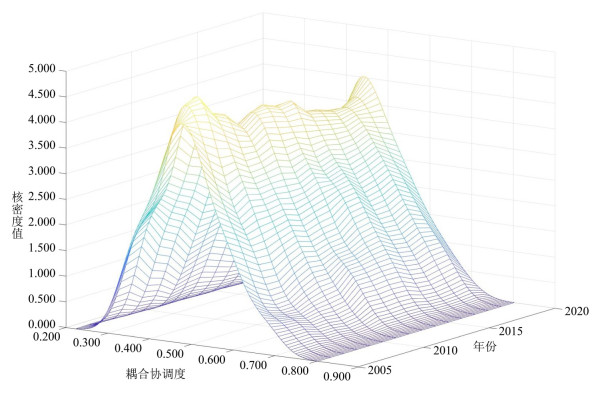

4 新型城镇化与经济韧性耦合协调的时空演化特征 4.1 新型城镇化与经济韧性耦合协调时序演变特征 4.1.1 耦合协调动态演进特征为分析长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调度数值的分布情况,本文基于MATLAB2022a平台,采用Kernel三维核密度估计曲线考察长三角地区2005—2020年新型城镇化与经济韧性耦合协调度数值的移动方向、分布态势、分布延展性的变化情况,描述其动态演进特征。

由图 2可知:第一,从移动方向看,各年份长三角地区耦合协调度数值核密度曲线中心呈现右移的发展趋势,说明长三角地区耦合协调总体水平呈现攀升走势,持续向好发展。第二,从分布态势看,核密度表征为主峰低值区高耸、侧峰高值区缓和,大致经历了“双峰—单峰”的演化路径,各年份长三角地区耦合协调度数值核密度曲线的主峰高度呈现出先降后升的发展态势,宽度呈现出较为稳定的分布态势,表明长三角地区耦合协调水平绝对差距和分异趋势均呈逐渐敛缩态势,且逐渐由低值向中高值靠拢集聚。第三,从分布延展性看,各年份长三角地区耦合协调度数值核密度曲线分布延展性趋于缩短,意味着长三角地区耦合协调水平较低地区的状况趋于改善,越来越多城市向耦合协调高水平区域靠拢,证明长三角地区耦合协调总体水平呈持续向好发展趋势且绝对差距不断敛缩,大部分城市的耦合协调水平逐渐达到了基本协调阶段的基准线,向着区域双系统高水平协调一体化的目标稳步迈进。

|

图 2 新型城镇化与经济韧性耦合协调三维核密度 Fig.2 Coupled Coordinated Three-dimensional Kernel Density of New Urbanization and Economic Resilience |

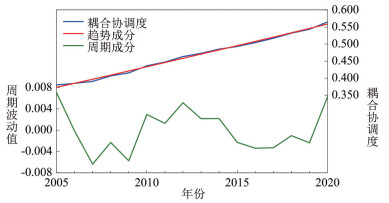

为进一步分阶段分析其周期演化态势,本文基于Eviews 9.0软件,运用HP滤波分析,对长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调度数值进行滤波分解,得到耦合协调度数值的长期演化趋势和短期波动成分图。按照“波峰—波峰”的周期划分法对耦合协调度数值进行周期演化划分:2005—2007年不构成一个周期,将其并入下一个周期;2019—2020年不构成一个完整周期,将其并入前一个周期。耦合协调度数值的周期演化态势如图 3所示:

|

图 3 新型城镇化与经济韧性耦合协调HP滤波分解 Fig.3 Coupled Coordinated HP Filtered Decomposition of New Urbanization and Economic Resilience |

第一,在周期长度上。耦合协调度数值经历了3轮波动,周期波动平均长度为5.333年,波动的最长年距为6年,最短年距为4年,每个周期波动年距较为均匀。说明长三角地区整体耦合协调水平周期与周期之间的上升速率差别不大,因而波动的年距较为均匀,但仍有先慢后快的周期演化态势。第二,在波动高度上。波动高度(波峰)反映耦合协调度数值在每个周期内最大增长幅度。耦合协调度数值的周期波动高度分别为0.007、0.005、0.006,进一步表明自2005年以来,长三角地区耦合协调水平呈现出先慢后快的周期发展态势。第三,在波动深度上。波动深度(波谷)映射耦合协调度数值在每个周期内的最大下降幅度。耦合协调度数值的周期波动深度分别为-0.006、0.001、-0.003,波动深度的绝对值在每个阶段均小于波动高度,证明长三角地区耦合协调水平呈现持续稳定的增长态势,各城市地区的耦合协调水平绝对差距在逐步敛缩。第四,在波动幅度上。耦合协调度数值的周期波动幅度分别为0.013、0.004、0.009,波动幅度呈先降后升的发展态势,进一步说明长三角地区耦合协调水平提升幅度呈波动态势,随时间推移逐渐加速,呈现出整体持续稳定提升的健康发展态势。

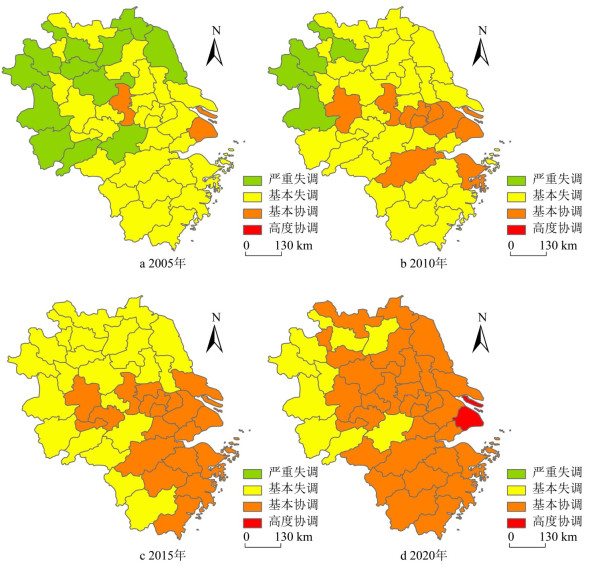

4.2 新型城镇化与经济韧性耦合协调空间格局特征为揭示长三角地区41个城市新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的空间分布演变特征,本文运用ArcGIS 10.3中的空间分布分析模块对2005、2010、2015、2020四个相等间隔年份的耦合协调度数值进行探索分析。

如图 4所示:从时间角度,长三角各城市新型城镇化与经济韧性的耦合协调水平呈显著上升趋势,但各城市耦合协调水平参差不齐,耦合协调等级从2005年以失调等级为主晋升到2020年以协调等级为主,大致呈现出“总体提升,一超多强,差距悬殊”的时间演化特征,各城市耦合协调水平均有所提升。从2005年的0.353到2010年的0.431到2015年的0.499到2020年的0.578,总体耦合协调等级从基本失调上升为基本协调,可见各城市耦合协调水平发展趋势较为良好,区域协调一体化现象愈发明显。

|

图 4 新型城镇化与经济韧性耦合协调等级空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Coupled Coordination Levels of New Urbanization and Economic Resilience |

从空间角度,长三角各城市新型城镇化与经济韧性的耦合协调水平呈现出阶段式演变特征。2005年,仅有上海、南京为耦合基本协调等级,以这两个城市为核心,耦合协调等级向周边地区扩散递减,呈现出明显的“孤岛效应”。究其原因,这与上海对外开放较早、南京较早建立都市圈,从而促使两城市耦合协调水平迅速提高密切相关;2010年,上海、南京、苏州、无锡、常州、杭州、宁波、合肥步入了耦合基本协调等级,耦合协调等级的空间分布已经逐渐从孤立单核心变为分散多核心。这一现象表明,在上海的领衔下,江苏、浙江、安徽集中力量推动域内核心城市发展,如杭州发挥其政策优势、苏州、无锡发挥其经济实力、宁波发挥其区位优势、合肥依托于科技创新、常州依托于产业转移,通过发挥其特长及优势,践行创新、绿色、协调等发展理念,城市规模分布不断优化,推动了城镇化进程加速;实现优势共享,机会共有,协同发展,推动了经济韧性水平上涨,最终较好地提升了上述城市耦合协调水平;2015年,上海、苏南、皖中、浙北地区步入了耦合基本协调等级,耦合协调等级的空间分布从分散的多核心逐渐连结成片,形成了多片状的空间分布趋势。这是由于高耦合协调水平城市基础设施建设良好,交通便利通畅无阻,人才集聚科技创新能力强,信息流动置换速率高,资金投入力度较大,政策优势明显,社会保障福利好,充分与长三角地区城市实现优势共享,机会共有,较好地提升了自身及周边城市耦合协调水平,容易在短期内形成正向空间集聚效应,从而更好地推动了区域整体耦合协调水平的提高;2020年,长三角41个城市的耦合协调等级提升速率仍然较快,区域一体化现象取代了多级分化的现象,空间溢出效应十分显著。然而,由于坐落在长三角地区的外围地带,受各大核心城市的辐射涓滴效应较弱,区位优势不足,苏北、皖北和皖南地区的部分城市仍处于耦合失调等级阶段。

上述结果表明,由于核心城市已达耦合协调等级,空间溢出效应逐渐开始显现,周边城市受核心城市辐射后的耦合协调等级发展速率开始显著上升。但与此同时,由于“马太效应”存在,高耦合协调水平城市对低耦合协调水平城市的压迫性会逐渐增强,耦合协调水平较低的苏北、皖北和皖南地区部分城市是长三角地区未来进一步降低耦合协调水平空间分异趋势的重点治理区域。

4.3 新型城镇化与经济韧性耦合协调时空交互特征 4.3.1 LISA时空跃迁本文采用时空跃迁分析方法进一步刻画2005—2020年长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的局部空间关联类型转移特征。

如表 4所示,有如下发现:第一,研究期间对角线关联类型城市数量没有完全大于非对角线关联类型城市的数量,说明长三角地区部分城市耦合协调水平的局部空间关联类型仍不稳定,耦合协调水平的局部空间关联类型的象限转移仍有一定概率出现。第二,研究期内,2005年HH型城市到2020年仍然维持HH型城市的概率达到了31.70%,而2005年HL型城市到2020年仍然维持HL型城市的概率达到了56.10%,即Ⅳ型(自身稳定、邻域稳定)城市占比高达87.80%,说明长三角地区城市耦合协调水平的局部空间关联类型不完全稳定,但大部分城市历经长期发展后,波动性较差,耦合协调水平的局部空间关联类型的象限转移的概率虽有但不易出现。

| 表 4 新型城镇化与经济韧性耦合协调水平Local Moran's I转移概率矩阵 Tab.4 The Coupled Coordination Level of New Urbanization and Economic Resilience in the Yangtze River Delta Local Moran's I Transfer Probability Matrix |

从新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的LISA坐标点局部空间关联类型转移数量来看:第一,2005—2020年,耦合协调水平没有发生象限跃迁的城市共有36个,发生跃迁的城市仅有5个,说明研究期内,长三角地区大部分城市耦合协调水平的局部空间关联类型的转移表现出明显的空间锁定和路径依赖,很难发生象限的转移和变化。第二,2005—2020年,发生跃迁的城市为Ⅱ型(自身稳定、邻域跃迁)城市,且无Ⅰ型和Ⅲ型跃迁类型的城市,充分说明城市耦合协调水平在莫兰散点图中的象限位置难以仅仅依靠邻近地区的耦合协调水平辐射涓滴而改变,城市跃迁的动力内核更多是来源于自身的“造血”能力和内生动力,而促进自身动能的增长,外部的帮扶和协作就显得弥足珍贵。

综上,长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的时空跃迁特征呈现出十足的稳定性,局部空间关联类型空间分布具有一定空间惯性或空间凝聚性,大部分城市在短期内仍难以改变其当前的局部空间关联类型状况,且缺乏Ⅰ型和Ⅲ型跃迁类型的城市充分说明了长三角地区城市耦合协调水平时空跃迁的动力内核主要依赖于城市自身的“造血”能力和内生动力。因此,整体区域推动关联协作、核心城市通过辐射涓滴、落后地区接受帮扶援助,共促长三角整体区域各城市实现资源互置和优势共享,形成正向空间集聚转移效应,使区域协同一体化,演变成城市间互利共赢的优良发展模式,进一步提高了落后地区城市的“造血”能力和内生动力,从而最终依靠提高自身新型城镇化与经济韧性水平,来推动两系统耦合协调水平的协同稳步发展。

4.3.2 时空交互可视化借助时空拓扑网络图进一步探究邻接城市新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的时空关联特征。由图 5所示,长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调水平时空网络格局共有194对关联关系,总体时空关联特征以正向关联为主,正向关联有158对,而负向关联仅有36对,占比18.56%,不到两成,表明两系统的耦合协调水平在时空跃迁过程中具有较强整合性,城市间空间协作态势强于空间竞争。具体分析可知,耦合协调水平时空网络格局中共有强正向关联71对,占比36.60%,占比超过1/3,说明城市间的合作共赢现象尚可,但合作的程度和深度仍有待加强,其中又有43对强正向关联关系属于江浙沪地区各个城市,占强正向关联关系的60.56%,说明安徽省在长三角地区的时空关联特征仍较为薄弱,城市间的协同发展关系有待进一步提升;强负向关联共2对,占比1.03%,占比很低,唯二出现的两对关系为芜湖和池州、宣城和池州,上述城市的新型城镇化与经济韧性耦合协调水平存在一定空间错位,加之经济发展水平落后、人口集聚能力有限、自然资源禀赋匮乏、产业转型尚未完成以及环保支持力度不够,且上述三个城市位于长三角地区的边缘地带,地理位置较为偏远,受各大核心城市的辐射涓滴效应较弱,区位优势不足,且周边城市耦合协调水平也较低,产生负向溢出效应,最终导致上述城市资源承接能力受限,内生动力明显不足,导致城市间的竞争关系加剧,这与前文中时空跃迁特征得出的结论相一致,再一次印证了本文时空跃迁模型选用及结论的科学性。

|

图 5 新型城镇化与经济韧性耦合协调时空拓扑网络 Fig.5 Coupled Coordinated Spatio-temporal Topological Network of New Urbanization and Economic Resilience |

本文运用地理探测器模型,来探索影响长三角地区新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的主导驱动因子。将2005、2010、2015、2020年的耦合协调度数值作为被解释变量,将新型城镇化与经济韧性系统的各项指标作为解释变量,通过提炼主导因子厘清各变量要素对新型城镇化与经济韧性耦合协调水平所产生的空间分层异质性边际效应系数,从而揭示影响二者耦合协调发展动因及内在驱动机理。

表 5显示,各驱动因子在不同年份对耦合协调水平的作用强度存在显著差异,且不同年份的显著性也大相径庭。综合来看,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、文化机构数量密度、通讯指数、财政自给水平、人均社会消费品零售总额、城市失业保险覆盖率和产业结构高级化程度8项驱动因子,在4个时间截面下q值的显著性均在1% 的显著水平下通过检验,表明8项驱动因子在不同年份均对耦合协调水平产生极其显著的影响,是影响两系统耦合协调水平时间演化特征和空间格局特征的主导因子。其中,人均GDP、城镇居民人均可支配收入、文化机构数量密度、通讯指数属于新型城镇化系统,财政自给水平、人均社会消费品零售总额、城市失业保险覆盖率、产业结构高级化程度属于经济韧性系统,两个子系统各占4项主导因子。这说明,长三角地区各驱动因子通过复杂的时空交互过程发挥各自不同的作用力,且两系统对耦合协调水平的影响力相对均衡。

| 表 5 2005、2010、2015、2020年驱动因子探测结果 Tab.5 Driving Factor Detection Results for 2005, 2010, 2015, 2020 |

根据图 6可知:第一,人均社会消费品零售总额和人均GDP是影响耦合协调水平的需求力。人均社会消费品零售额的增长反映了城市市场规模的持续膨胀,带来了公共服务需求与供给的扩大,改善了投资氛围,提升了城市经济实力和政府财政收入,推动了产业升级和新型城镇化建设,增强了经济的治理韧性。人均GDP的提高一方面增强了居民的消费意愿,促使政府和企业在生产更多高附加值产品的同时,推动制造业向高端、智能化、绿色化转型,从而刺激居民消费,形成经济增长的良性循环;另一方面,居民收入的增加为政府带来更多税收,缓解了经济下行的压力,促进了两个系统的耦合协调性不断提升。第二,城镇居民人均可支配收入和城市失业保险覆盖率是影响耦合协调水平的稳定力。城镇居民人均可支配收入增长推动了对经济、政治、文化、社会和生态需求的提升,促进了城乡互补和同步发展,成为城市稳定发展的推动力。政府支持、系统转型和资源消耗的相互促进作用,提高了两系统的耦合协调水平。城市失业保险覆盖率作为社会稳定的保障,与居民的幸福感紧密相关。失业保障的增强有助于降低社会治安压力,提高公共安全水平,进而增强居民的幸福感和满意度,吸引高端人才,优化城市治理,为城市带来积极的发展前景。新型城镇化和经济治理的持续优化,进一步提升了两系统的耦合协调水平。第三,产业结构高级化程度和财政自给水平是影响耦合协调水平的基础力。产业结构的高级化增强了城市转型能力,促进了经济水平提升和产业转型升级,进而增加了对人才的需求,推动了新兴服务业如信息、金融和商务的集聚。这要求城市基础设施、知识共享和通讯便利性不断提升,进而推动新型城镇化和经济韧性治理能力的增强,提升两系统的耦合协调水平。财政自给水平的提高意味着政府有更多的财政资源用于经济增长和基础建设,这有助于推动经济从要素和投资驱动向创新驱动转变,加速新动能的构建,促进区域经济的高质量协调发展,缩小发展差距,加快城镇化进程,提高经济韧性治理能力,进一步提升两系统的耦合协调水平。第四,文化机构数量密度和通讯指数是影响耦合协调水平的潜在力。优化城市文化设施布局,提升文旅资源知名度,将文旅产业作为城市投资重心,推动与工业等多产业的整合发展,能够加快城市经济与文化融合,吸引人才流入,增强系统耦合度。强化通讯技术作用,对灾害预警和紧急响应至关重要,能够有效应对各类突发事件,提升灾害治理能力,合理配置资源,保障居民生活品质,推动系统协调增长。

|

图 6 新型城镇化与经济韧性耦合协调驱动机理图 Fig.6 Mechanisms of Coupled Coordinated Driving Mechanisms of New Urbanisation and Economic Resilience |

以上8项主要主导因子分别表征着经济、居民、社会、政府、文化等维度对耦合协调水平时空演化特征的影响驱动机制,进一步证明了新型城镇化与经济韧性系统与人地关系视角的密切联系,表明人类活动与城市环境和谐共生,从需求力、稳定力、基础力、潜在力这4方面共同驱动城市耦合协调系统的安全可持续发展以及新型城镇化与经济韧性耦合协调水平的不断提升。

6 结论与讨论 6.1 结论本文以长三角地区41个城市为研究对象,综合运用改进熵值法、耦合协调度模型、核密度分析法、HP滤波分析法、探索性时空数据分析法以及地理探测器等多学科研究方法,深入探索了2005—2020年长三角地区41个城市新型城镇化与经济韧性耦合协调的时空演化特征及内在驱动机理,得出以下结论:

理论框架上,新型城镇化与经济韧性相辅相成,高效衔接可增强城市适应性和韧性;时序演化上,长三角地区新型城镇化与经济韧性的耦合协调水平总体呈现上升趋势,差距逐渐缩小,显示出先慢后快的时序演化特征,整体波动幅度不大,呈现出持续稳定的健康发展态势;空间格局上,长三角地区新型城镇化和经济韧性耦合协调水平呈现出从“孤岛效应”到“一体化”的阶段演变特征;区域协调上,长三角地区城市群新型城镇化与经济韧性耦合协调水平参差不齐,城市时空跃迁主要由自身发展能力和内生动力驱动,局部空间关联类型的空间惯性和凝聚性短期内难以改变。同时长三角地区耦合协调水平的提升将推动区域内部空间协作态势增强;驱动机理上,两系统所拥有的8项主导因子对两系统耦合协调发展的时空演变发挥不同的交互作用及作用效果,且影响力相对均衡。

基于上述主要结论,本文得出以下启示:推动长三角地区新型城镇化与经济韧性的耦合协调,实现可持续发展,长三角地区必须坚持一体化战略,缩小城市间的发展差距,尤其是苏北、皖北和皖南等发展相对滞后的区域。应当加速构建多层次的空间结构,促进城市的差异化发展,并加强区域间的协同合作,特别是要发挥上海大都市圈的辐射作用,以及五大都市圈之间的差异化竞争与合作。对于发展较慢的区域,应积极承接产业转移,深化资源集成改革,重塑空间功能布局,提升城市耦合协调水平。此外,应加强城市间的互助合作,提高空间协作和资源调配效率,实施一对一的帮扶措施,协助交通网络的规划,减少工业化带来的污染,吸引科技创新人才,调整产业结构,增强城市的内生动力,促进动力增长,实现资源共享和优势互补。

6.2 讨论现代城市管理旨在通过构建城市多层次的防御、适应和恢复机制以应对各种突发事件和长期挑战,从而保障城市功能的正常运行和居民生活的持续稳定[47]。新型城镇化系统与经济韧性系统的有效衔接、耦合协调为实现韧性城市提供了重要支撑。本文以长三角地区这一典型经济区为研究对象,深入探索2005—2020年长三角地区41个城市新型城镇化与经济韧性耦合协调的时空演化特征及内在驱动机理,进一步印证新型城镇化系统与经济韧性系统对优化韧性城市的重要作用[13, 38],相较于已有文献,本文还从以下方面寻求突破:在研究内容上,现有文献多探讨新型城镇化系统、经济韧性系统单个子系统与城市韧性的交互作用[14, 16, 17],本文搭建两系统耦合协调的理论框架并结合实证研究科学揭示不同系统间的内在联系和发展特征;在研究视角上,本文依托于人地关系地域系统理论并从人地关系视角切入,注重新型城镇化所强调的“以人为本”的多维路径和经济韧性所强调的“恢复—调整—转型”的综合机制,构建新型城镇化与经济韧性两系统综合评价指标体系;在研究方法上,本文运用多学科研究方法及模型展开实证分析,为政府及有关部门推动新型城镇化建设及打造宜居、韧性、智慧城市提供详实的数据参考及理论支撑。

| [1] |

Fang G C, Wang Q L, Tian L X. Green development of Yangtze River delta in China under population-resources-environment-development-satisfaction perspective[J]. Science of the Total Environment, 2020, 727: 138710. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.138710 |

| [2] |

Rybak-Niedziolka K, Grochulska-Salak M, Maciejewska E. Resilience of riverside areas as an element of the green deal strategy-Evaluation of waterfront models in relation to re-urbanization and the city landscape of Warsaw[J]. Desalination and Water Treatment, 2021, 232: 357-371. DOI:10.5004/dwt.2021.27588 |

| [3] |

Hong T, Wang B, Li L L. The coupling relationship between urban resilience level and urbanization level in Hefei[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022: 7339005. DOI:10.1155/2022/7339005 |

| [4] |

张悦倩, 刘全龙, 李新春. 长三角城市群城市韧性与新型城镇化的耦合协调研究[J]. 城市问题, 2022(5): 17-27. [Zhang Yueqian, Liu Quanlong, Li Xinchun. Spatiotemporal evolution of the coupling coordination of urban resilience and new urbanization in the urban agglomeration of Yangtze River delta[J]. Urban Problems, 2022(5): 17-27.] |

| [5] |

刘海龙, 王改艳, 张鹏航, 等. 汾河流域新型城镇化与生态韧性耦合协调时空演变及协调影响力研究[J]. 自然资源学报, 2024, 39(3): 640-667. [Liu Hailong, Wang Gaiyan, Zhang Penghang, et al. Spatio-temporal evolution and coordination influence of coupling coordination between new urbanization and ecological resilience in Fenhe River basin[J]. Journal of Natural Resources, 2024, 39(3): 640-667.] |

| [6] |

李苏, 刘浩南. 干旱区城市化与生态韧性耦合协调的时空格局演化分析——以宁夏为例[J]. 干旱区地理, 2022, 45(4): 1281-1290. [Li Su, Liu Haonan. Spatio-temporal patten evolution of coupling coordination between urbanization and ecological resilience in arid region: A case of Ningxia Hui autonomous region[J]. Arid Land Geography, 2022, 45(4): 1281-1290.] |

| [7] |

Liu N, Wang S, Su F, et al. Research on coupling coordination of China's new-type urbanization and urban resilience-taking Yangtze River economic belt as an example[J]. Sustainability, 2023, 15(1): 456. DOI:10.3390/su15010456 |

| [8] |

贺小荣, 石彩霞, 彭坤杰. 长江中游城市群新型城镇化与生态韧性的时空适配及互动响应[J]. 长江流域资源与环境, 2024, 33(4): 699-714. [He Xiaorong, Shi Caixia, Peng Kunjie. Spatial-temporal adaptation and interactive response of new-type urbanization and ecological resilience in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2024, 33(4): 699-714.] |

| [9] |

胡智超, 王昕晧, 张健, 等. 城市韧性评价体系及提升策略[J]. 宏观经济管理, 2021(11): 72-77. [Hu Zhichao, Wang Xinhao, Zhang Jian, et al. Urban resilience evaluation system and enhancement strategies[J]. Macroeconomic Management, 2021(11): 72-77.] |

| [10] |

罗紫元, 曾坚. 城市化品质、城市韧性与"台风—暴雨"灾害风险分析——以7个东南沿海省市为例[J]. 科技导报, 2021, 39(15): 124-134. [Luo Ziyuan, Zeng Jian. Analysis on urbanization quality, urban resilience and disaster risk of typhoon rainstorm: Take 7 southeast coastal provinces and cities for example[J]. Science & Technology Review, 2021, 39(15): 124-134.] |

| [11] |

华桂宏, 陈雨佳. 要素城乡结构与地区经济韧性[J]. 调研世界, 2023(2): 67-76. [Hua Guihong, Chen Yujia. The urban-rural structure and regional economic resilience[J]. The World of Survey and Research, 2023(2): 67-76.] |

| [12] |

Yu J Z, Hu W Z, Hou L C. Towards more resilient cities-analyzing the impact of new-type urbanization on urban resilience: Considering spatial spillover boundaries[J]. Sustainable Cities and Society, 2024, 114: 105735. DOI:10.1016/j.scs.2024.105735 |

| [13] |

向丽, 胡珑瑛. 中国十大城市群城镇化水平与城市脆弱性的脱钩关系研究[J]. 统计与决策, 2017(16): 126-130. [Xiang Li, Hu Longying. Research on decoupling between urbanization level and urban vulnerability of top ten urban agglomerations[J]. Statistics & Decision, 2017(16): 126-130.] |

| [14] |

陈韶清, 夏安桃. 快速城镇化区域城市韧性时空演变及障碍因子诊断——以长江中游城市群为例[J]. 现代城市研究, 2020(1): 37-44, 103. [Chen Shaoqing, Xia Antao. Spatio-temporal evolution of urban resilience and diagnosis of obstacle indicators in rapidly urbanized regions: A case study of the urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River[J]. Modern Urban Research, 2020(1): 37-44, 103.] |

| [15] |

王少剑, 崔子恬, 林靖杰, 等. 珠三角地区城镇化与生态韧性的耦合协调研究[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 973-991. [Wang Shaojian, Cui Zitian, Lin Jingjie, et al. Coupling relationship between urbanization and ecological resilience in the Pearl River delta[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 973-991.] |

| [16] |

张明斗, 冯晓青. 长三角城市群内各城市的城市韧性与经济发展水平的协调性对比研究[J]. 城市发展研究, 2019, 26(1): 82-91. [Zhang Mingdou, Feng Xiaoqing. A comparative study of urban resilience and economic development level of cities in Yangtze River delta urban agglomeration[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(1): 82-91.] |

| [17] |

周倩, 刘德林. 长三角城市群城市韧性与城镇化水平耦合协调发展研究[J]. 水土保持研究, 2020, 27(4): 286-292. [Zhou Qian, Liu Delin. Study on the coordinated development of urban resilience and urbanization level in the urban agglomeration of Yangtze River delta[J]. Research of Soil and Water Conservation, 2020, 27(4): 286-292.] |

| [18] |

邵海琴, 吴卫, 王兆峰. 长江经济带旅游资源绿色利用效率与新型城镇化的时空耦合协调[J]. 经济地理, 2021, 41(8): 204-213. [Shao Haiqin, Wu Wei, Wang Zhaofeng. Temporal and spatial coupling coordination of green utilization efficiency of tourism resources and new urbanization in the Yangtze River economic belt[J]. Economic Geography, 2021, 41(8): 204-213.] |

| [19] |

李志龙. 乡村振兴—乡村旅游系统耦合机制与协调发展研究——以湖南凤凰县为例[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 643-654. [Li Zhilong. Research on the coupling mechanism and coordinated development of rural revitalization - rural tourism system: A case study on Fenghuang county in Hunan[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 643-654.] |

| [20] |

郭海红. 青岛市新型城镇化与生态韧性耦合协调发展研究——基于沿黄地区中心城市的比较[J]. 中国石油大学学报(社会科学版), 2023, 39(2): 22-31. [Guo Haihong. The coupling and coordinated development of new-type urbanization and ecological resilience in Qingdao: Based on the comparison of the central cities along the Yellow River[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Social Sciences), 2023, 39(2): 22-31.] |

| [21] |

田光辉, 苗长虹, 胡志强, 等. 区域经济韧性研究进展: 概念内涵、测度方法及影响因素[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 1-8. [Tian Guanghui, Miao Changhong, Hu Zhiqiang, et al. Research progress of regional economic resilience: Conceptualization, measurement methods and influencing factors[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 1-8. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.001] |

| [22] |

田深圳, 李雪铭, 杨俊, 等. 东北三省城市拟态与现实人居环境时空耦合协调特征与机制[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 781-798. [Tian Shenzhen, Li Xuemin, Yang Jun, et al. Spatio-temporal coupling coordination and driving mechanism of urban pseudo and reality human settlements in the three provinces of Northeast China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 781-798.] |

| [23] |

贺艳华, 周国华, 唐承丽, 等. 城市群地区城乡一体化空间组织理论初探[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 241-252. [He Y anhua, Zhou Guohua, Tang Chengli, et al. Theory on the spatial organization of urban-rural integration in urban agglomeration areas[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 241-252.] |

| [24] |

吴传钧. 论地理学的研究核心——人地关系地域系统[J]. 经济地理, 1991, 11(3): 1-6. [Wu Chuanjun. Man-earth areal system: The core of geographical study[J]. Economic Geography, 1991, 11(3): 1-6.] |

| [25] |

马海涛, 孙湛. 中亚五国综合城镇化水平测度及其动力因素[J]. 地理学报, 2021, 76(2): 367-382. [Ma Haitao, Sun Zhan. Comprehensive urbanization level and its dynamic factors of five Central Asian countries[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(2): 367-382.] |

| [26] |

冯雨雪, 李广东. 青藏高原城镇化与生态环境交互影响关系分析[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1386-1405. [Feng Yuxue, Li Guangdong. Interaction between urbanization and eco-environment in Tibetan Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(7): 1386-1405.] |

| [27] |

薄文广, 钱镱, 屈建成, 等. 新型城镇化与乡村振兴耦合协调及交互影响研究: 基于156个地级市面板数据的实证分析[J]. 中国软科学, 2023(9): 106-116. [Bo Wenguang, Qian Yi, Qu Jiancheng, et al. Study on coupling coordination and interaction between new urbanization and rural revitalization: Empirical analysis based on panel data of 156 prefecture-level cities[J]. China Soft Science, 2023(9): 106-116.] |

| [28] |

魏超, 吴洲, 李荣娟, 等. 湖北省县城城镇化质量测度及协调发展研究[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 95-105. [Wei Chao, Wu Zhou, Li Rongjuan, et al. Urbanization quality measurement and its coordinated development in counties of Hubei province[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 95-105.] |

| [29] |

朱奕衡, 杨山, 尹上岗, 等. 长三角地区人口城镇化的空间极化过程及其演变格局研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2218-2230. [Zhu Yiheng, Yang Shan, Yin Shanggang, et al. Process of change of the spatial polarization of population urbanization in the Yangtze River delta region[J]. Progress in Geography, 2022, 41(12): 2218-2230.] |

| [30] |

李汝资, 黄晓玲, 刘耀彬. 2010—2020年中国城镇化的时空分异及影响因素[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 777-791. [Li R uzi, Huang Xiaoling, Liu Yaobin. Spatio-temporal differentiation and influencing factors of China's urbanization from 2010 to 2020[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(4): 777-791.] |

| [31] |

沈中健, 王金岩, 杨可扬, 等. 山东省新型城镇化与低碳发展的耦合协调研究[J]. 城市问题, 2022(11): 94-103. [Shen Zhongjian, Wang Jinyan, Yang Keyang, et al. Coupling coordination relationship between new urbanization and low-carbon development in Shandong Province[J]. Urban Problems, 2022(11): 94-103.] |

| [32] |

贾占华, 谷国锋. 东北地区城市宜居性评价及影响因素分析——基于2007—2014年面板数据的实证研究[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 832-842. [Jia Zhanhua, Gu Guofeng. Urban livability and influencing factors in Northeast China: An empirical study based on panel data, 2007—2014[J]. Progress in Geography, 2017, 36(7): 832-842.] |

| [33] |

王凯, 关锐, 甘畅, 等. 中国新型城镇化水平对旅游业碳排放效率的空间效应[J]. 长江流域资源与环境, 2023, 32(3): 582-595. [Wang Kai, Guan Rui, Gan Chang, et al. Spatial effect of new-type urbanization on tourism carbon emission efficiency in China[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2023, 32(3): 582-595.] |

| [34] |

王兆峰, 张先甜. 黄河流域旅游经济系统韧性的时空差异特征及其影响因素[J]. 地理与地理信息科学, 2023, 39(3): 112-121. [Wang Zhaofeng, Zhang Xiantian. Spatio-temporal differences and influencing factors of resilience of tourism in the Yellow River basin[J]. Geography and Geo-Information Science, 2023, 39(3): 112-121.] |

| [35] |

孔希贤, 郎丽华, 王钰良. 数字贸易对中国经济韧性的影响——来自中国城市的经验证据[J]. 国际经贸探索, 2024, 40(5): 20-39. [Kong Xixian, Lang Lihua, Wang Yuliang. The impact of digital trade on China's economic resilience: Empirical evidence from Chinese cities[J]. International Economics and Trade Research, 2024, 40(5): 20-39.] |

| [36] |

蔡咏梅, 李新英, 孟令伟. 中国经济韧性测度及演化差异分析[J]. 统计与决策, 2024, 40(2): 128-132. [Cai Yongmei, Li Xinying, Meng Lingwei. Measurement of China's economic resilience and analysis of evolutionary differences[J]. Statistics & Decision, 2024, 40(2): 128-132.] |

| [37] |

王新越, 郭利贞. 中国省域入境旅游经济韧性时空特征与组态机制[J]. 经济地理, 2023, 43(5): 219-228. [Wang Xinyue, Guo Lizhen. Spatiotemporal characteristics and configuration mechanism of China's inbound tourism economic resilience at the provincial level[J]. Economic Geography, 2023, 43(5): 219-228.] |

| [38] |

任保平, 邹起浩. 新发展阶段中国经济发展的韧性: 评价、影响因素及其维护策略[J]. 中国软科学, 2024(3): 15-25. [Ren Baoping, Zou Qihao. Resilience of China's economic development in the new development stage: Evaluation, influencing factors and maintenance strategies[J]. China Soft Science, 2024(3): 15-25.] |

| [39] |

Peng K J, He X R, Xu C X. Coupling coordination relationship and dynamic response between urbanization and urban resilience: Case of Yangtze River delta[J]. Sustainability, 2023, 15(3): 2702. DOI:10.3390/su15032702 |

| [40] |

王钊, 李涛. 中国入境旅游流集散优势度与旅游经济效率的时空耦合分析[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 157-166. [Wang Zhao, Li Tao. Spatiotemporal coupling analysis of China's inbound tourism distributive superiority and tourism economic efficiency[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 157-166. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.019] |

| [41] |

袁晓玲, 郭一霖, 王恒旭. 中国城市发展质量的时空分异及其驱动因素[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 129-138, 170. [Yuan Xiaoling, Guo Yilin, Wang Hengxu. The spatial and temporal differentiation of urban development quality in China and its driving factors[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 129-138, 170. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.015] |

| [42] |

Hodrick R J, Prescott E C. Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 1997, 29(1): 1-16. |

| [43] |

王峥, 程占 红". 双碳"目标下中国服务业碳强度时空交互特征及跃迁机制[J]. 地理学报, 2023, 78(1): 54-70. [Wang Zheng, Cheng Zhanhong. Spatiotemporal interaction characteristics and transition mechanism of carbon intensity in China's service industry under the targets of carbon peak and carbon neutrality[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(1): 54-70.] |

| [44] |

Rey S J, Murray A T, Anselin L. Visualizing regional income distribution dynamics[J]. Letters in Spatial and Resource Sciences, 2011, 4(1): 81-90. |

| [45] |

Liu X J, Xia S Y, Yang Y, et al. Spatiotemporal dynamics and impacts of socioeconomic and natural conditions on PM2.5 in the Yangtze River economic belt[J]. Environmental Pollution, 2020, 263: 114569. DOI:10.1016/j.envpol.2020.114569 |

| [46] |

胡瑞, 王成新, 王雨, 等. 县域尺度下山东省"淘宝村"的时空演变特征与影响因素分析[J]. 人文地理, 2024, 39(2): 145-153. [Hu Rui, Wang Chengxin, Wang Yu, et al. Analysis of spatio-temporal evolution characteristics and influence factors of "Taobao Village" in Shandong province at the county scale[J]. Human Geography, 2024, 39(2): 145-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.02.015] |

| [47] |

杨嵘均. 韧性城市建设: 不确定性风险下"技治主义"城市治理范式的转型方向[J]. 探索, 2022(1): 125-135. [Yang Rongjun. Construction of resilient cities from the perspective of uncertainty risk making governance paradigm of technological governance transformed[J]. Probe, 2022(1): 125-135.] |