近年来,党中央明确提出以人为核心的新型城镇化战略和“健康中国”战略,旨在增进民生福祉,提高人民生活品质。然而,农村流动人口作为城镇化进程的重要推动力量,却因制度性障碍和资源缺乏,普遍难以融入城市社会,面临较大的生活压力和社会排斥,心理健康问题不容乐观[1, 2]。在这一群体中,农村流动女性由于性别歧视、制度限制及传统观念的束缚,在劳动力市场和社会环境中长期处于边缘化地位,承受着比男性更严重的心理健康风险[3]。与此同时,高等教育的普及化以及思想观念的现代化正在重塑农村流动女性的社会地位和行为方式[4]。经济地位的提升和主体意识的觉醒促使她们对心理健康和社会融入提出更高要求。在中国转型发展的背景下,农村流动女性的心理健康问题已成为提升人口城镇化质量和推进健康中国建设的重要议题。

为应对这一挑战,多学科交叉研究逐步深化,健康地理学、城乡规划学及社会学等领域日益关注城市环境对人类身心健康的影响[5]。研究不仅聚焦于物质环境,还深入探讨社会环境的作用机制。如何通过优化社会环境(包括社会支持、关系网络等)提升流动人口的心理健康,已成为当前研究的重要主题之一[2, 5, 6]。个体的心理健康问题在一定程度上受其迁移流动行为及社会关系重构的影响。农村流动女性的迁移流动带来的不仅是空间环境的变化,还伴随着社会关系和支持网络的调整与重组[7]。她们在城市的社会支持和关系网络,为探讨其心理健康提供了独特视角,也成为改善其心理健康的重要切入点。

已有研究发现,社会支持在改善流动人口心理健康方面发挥关键作用[8]。流动人口的社会支持来源于血缘、亲缘和地缘等纽带构成的先赋型社会网络和在流入地城市中以业缘、趣缘等纽带构成的自制型社会网络[9]。这种多样化的空间网络能够提供情感和信息等社会支持,从而促进心理健康。然而,农村流动女性因性别角色、制度身份以及社会资源的限制,面临与其他群体不同的压力与需求[10]。她们重视基于血缘和地缘的关系网络联系,依赖来自亲属和朋友的社会支持[11]。但原社会网络的部分中断和城市社区网络的重构,可能会使她们转向邻里、社区组织寻求支持,这种不稳固、不亲密的社会关系提供的社会支持可能存在误导性和无效性[7]。此外,她们往往对政府、社会组织等正式网络了解不足,且缺乏主动寻求此类支持的意识[12]。因此,农村流动女性对社会网络成员的熟悉度和信任度差异,显著影响了社会支持对心理健康的作用效果。尽管相关研究正在涌现,但关注农村流动女性的心理健康状况及其社会支持作用机制的研究仍非常局限。并且,已有研究更多聚焦于由亲属和乡土关系构成的社会网络,鲜有研究探索其他类型社会支持(尤其是制度性社会支持)对农村流动女性心理健康的作用。

由此,本文意图基于2023年在江苏省南京市开展的问卷调查,探查中国农村流动女性的心理健康水平,且着重从社会支持的角度探讨影响这一群体心理健康的机制。本文试图回答以下两个研究问题:1、农村流动女性的心理健康水平和社会支持状况如何?2、多维度的社会支持如何影响农村流动女性的心理健康?

2 研究综述 2.1 流动人口心理健康在国际学界,关于流动人口心理健康的研究主要存在两种观点。一种观点认为,流动人口存在正向健康选择,因其在迁移过程中具备韧性和积极的获得感,对心理健康具有保护作用[1]。三文鱼偏误假说(Salmon Bias Hypothesis),进一步解释了这一现象,认为健康水平较低的流动人口更倾向于返回流出地,留下的往往是更健康的个体[13, 14]。另一种观点则认为,流动人口因流入地生活方式、就业状况及社会关系的转变,易遭遇疏离和歧视,从而降低生活质量和心理健康水平[15]。学者们从社会学、地理学等视角探索了流动人口心理健康的影响因素。社会学视角聚焦社会资本、经济地位与文化冲突的影响,而地理学视角则强调建成环境和社会环境的作用,如社区安全性及迁居造成的环境改变等[2, 16]。

当前,关于中国流动人口心理健康的研究主要集中于其基本状况和影响因素[6, 17, 18]。已有研究发现,流动人口的心理健康水平普遍低于本地居民[19, 20]。背后的影响因素包括制度障碍、建成环境、社会环境及个体及家庭的社会经济地位、居住和工作状况等[2, 5, 21]。尽管近年来流动人口的收入和社会保障有所提升,但不断增长的就业竞争和生活成本加剧了其生活压力与心理健康问题[20]。此外,也有学者探索了流动人口内部的心理健康差异,但主要集中于代际或技能层面的比较[22],针对流动女性(尤其是农村流动女性)的研究仍较为局限。现有研究发现,流动女性的心理健康水平普遍低于本地女性,这与其生命周期阶段、家庭互动、邻里关系及居住和工作环境密切相关[23]。相比男性,流动女性通常承担更多的家庭抚育责任,承受工作和家庭的双重压力[4],更易引发心理健康问题。同时,她们对周边环境(特别是社区层面)尤为敏感,在工作和生活中更易遭遇不公平待遇,这些因素进一步削弱了心理健康[23, 24]。但也有研究发现,在恶劣的工作环境下,流动女性倾向于寻求帮助,展现出比男性更强的抗压性[25]。由此,流动女性的心理健康问题复杂多元,亟需深入探究。

2.2 流动人口社会支持与心理健康社会支持被视为个体有效应对生活压力的资源,由非正式或正式社交网络的成员提供[26]。从功能的角度,主要包括工具支持、信息支持、情感支持、社会陪伴支持[7, 27]。已有研究表明,流动人口(尤其是农村流动人口)普遍缺乏社会支持网络,这不仅阻碍其社会融入,还对心理健康产生负面影响[7]。反之,社会支持作为一种保护机制,可显著缓解心理压力并提升心理健康水平[28]。通过与支持网络成员的互动,流动人口逐步认同流入地的文化观念和生活方式,进而减少在陌生环境中的心理压力[29]。

从来源的角度,社会支持由朋友、家庭等构成的非正式(非制度性)社会网络和政府机构、社会组织等构成的正式(制度性)社会网络提供[30]。家庭是流动人口获取经济和情感支持的重要来源,良好的家庭关系有助于正向情感的生成[8];和睦的邻里交往和积极的社会参与同样对流动人口的主观情感带来正向效应[5]。但当前,中国流动人口的社会支持网络仍以亲属和乡土关系为主,来自政府和社会组织的制度性社会支持非常有限[7, 31]。实际上,流动人口在迁移后,不仅面临原有社会网络的中断,还会遭遇就业、医疗、生育、子女教育等多方面的挑战。由此,制度性社会支持对于心理健康的影响至关重要,但流动人口是否了解并有效利用流入地社会支持政策目前尚未可知。

农村流动女性相比于男性或本地人往往更有可能获得低水平的社会支持[32]。这一现象源于她们在制度和性别双重身份下获取社会资源的限制。作为家庭照顾者的角色,农村流动女性往往依赖以血缘和地缘为主的情感联系网络[7]。流动导致其与原有社会网络部分分离,造成在流入地支持水平的下降[33]。但有研究发现,社会经济属性对社会支持的获取具有一定调节作用。例如,受过教育的农村流动女性会因为社交圈的扩展获得更多的社会支持,并从中获益[34]。

综上,农村流动女性不仅经历了从乡村到城市的生活环境转变,还在社会支持和心理适应方面面临显著挑战。她们的心理健康问题与社会支持密切相关。然而,聚焦农村流动女性的相关研究仍非常局限,且较少从社会支持角度探讨其心理健康的影响机制,并提出提高心理健康和社会融入水平的政策措施。

3 研究区、数据及方法 3.1 案例地与数据来源本文以南京市作为案例地,选择原因如下:第一,南京市因其优越的地理位置和较高的经济社会发展水平,成为农村流动人口的主要目的地之一。2020年,南京市的流动人口达到265.18万,占全市常住人口的28.47%。作为长三角区域的核心城市之一,南京市产业结构丰富,为农村流动女性提供了从非正规就业到专业技术行业的多层次就业机会,确保了研究对象在规模和类型上的多样性。第二,南京市作为特大城市,其快速城市化进程和多元文化交融的环境为农村流动女性的社会适应和心理健康问题提供了独特的研究视角。与北京、上海等超大城市相比,南京相对包容的流动人口政策和较开放的社会经济环境,更能反映中国多数特大(大)城市中农村流动人口的社会融入情况。同时,这样的政策背景和社会环境为探索农村流动女性的社会支持网络提供了良好的研究条件,有助于深入分析社会支持对心理健康的影响机制。

本文的数据来源于2023年6月至8月在南京市开展的问卷调查。调查采用多阶段分层比例抽样方法(Probability Proportionate to Size Sampling,PPS),并参考2018年流动人口动态监测调查数据(南京市)和第七次人口普查数据抽取样本。具体而言,以行政区为一级抽样单位,各街道为二级抽样单位,最终抽样单位为个人。根据抽样设计方案,首先选取10个行政区为一级抽样单位(除离南京主城区最远的高淳区)。其次,在各行政区中随机抽取街道,保证抽样概率与街道总人口成比例。再次,在选取的街道中选择农村流动女性分布密集的调研点,包括地铁站、商场和小商品市场、工厂等,在每个调研点随机抽取不超过15份样本。最终获取有效样本514份。该样本信息的分布规律与流动人口动态监测调查和第七次人口普查数据基本一致。本文的研究对象为农村流动女性,定义为“在南京居住满半年及以上,但尚未获得南京户籍,其户籍地在农村的女性”。问卷的主要内容涵盖人口统计状况、社会经济属性、心理健康测度和社会支持情况。

表 1显示,南京市的农村流动女性以新生代(71.79%)、已婚(72.57%)为主。69.84% 的受访者教育水平为高中(职高/技校)及以上,体现出近年来农村流动人口教育水平的整体提升和中国高等教育的普及化。受访者月收入介于4000至6000元最多(占41.05%),且多从事于服务行业(50.58%)。大多数受访者选择租房居住(62.84%),26.85%的人群拥有自购房,这与近年来户籍、土地制度改革、农村流动人口定居意愿增加[35]以及与更高阶层群体婚配有关[36]。66.15% 的受访者在南京居住超过5年。在家庭层面,约一半的受访者的子女(52.37%)和配偶(49.22%)在流入地城市。父母和兄弟姐妹在流入地城市的占比分别为29.77% 和36.19%。在社区层面,约一半的受访者(55.64%)居住在商品房小区,其次为老旧街区(18.09%)和保障房小区(11.87%)。73.93%的受访者在居住社区有朋友,但邻里交往频率和社区活动参与频繁的受访者只占样本量的18.68%和10.70%。

| 表 1 农村流动女性基本信息 Tab.1 Basic Information on Rural Migrant Women |

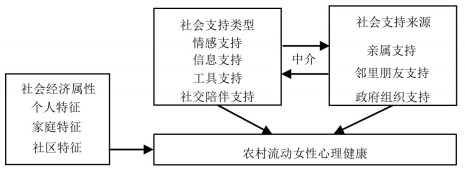

本文构建了多维度社会经济属性和社会支持对农村流动女性心理健康影响的研究框架(图 1)。社会生态模型强调个体、家庭、社区等多层次因素对健康的重要性[37]。由于多重身份和社会资源的限制,农村流动女性相较于男性更具弱势性和特殊性,容易受到社会关系和环境变化的影响[10]。家庭网络和社区环境是其获取情感支持和重构社会网络的重要渠道[11]。因此,除了个体特征指标,本文还选取了表征家庭网络以及社区社会环境的相关指标[16]。此外,本文着重强调社会支持的作用。因社会角色的特殊性,农村流动女性对不同来源、类型的社会支持需求差异明显,可能对心理健康产生多样化影响[8]。由此,本文以个人、家庭、社区层面的特征作为控制变量,不同来源和类型的社会支持作为自变量,心理健康为因变量。通过多元线性回归模型逐步解析社会支持对农村流动女性心理健康的影响,并利用中介效应检验分析不同维度社会支持在心理健康影响路径中的中介作用。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Research Framework |

农村流动女性的心理健康水平采用一般健康问卷(General Health Questionnaire,GHQ-12)进行测量。该问卷被广泛应用于心理健康状况的测量,其信度和效度均已通过检验[38]。问卷包括12个条目,其中6项为积极性条目,6项为消极性条目,用于评估受访者过去一个月的心理状况。该量表采用4级计分制,从“从不(1分)”到“经常(4分)”依次赋值。消极性条目正向计分,积极性条目反向计分,总分范围为12至48分,分数越高表示心理健康水平越低。本研究量表的Cronbach's alpha为0.86,表明该心理健康调查数据可信。

社会经济属性包括个人、家庭和社区三个层面。在个人层面,本文参考已有文献[2, 18],选择包括年龄、婚姻、教育水平、收入水平、工作状况、居住类型、居住时长等7个因素,反映农村流动女性的人口学特征及其在城市的就业和居住状况。在家庭层面,本文聚焦于家庭成员是否在本地的情况,反映其城市家庭网络状况。在社区层面,选择居住小区类型、朋友数量、邻里交往及社区参与等因素,反映农村流动女性的生活质量和社区网络构建状态[5, 16]。

在社会支持方面,本文参考Wong和Song[27]的研究,把社会支持分为4个维度:情感支持、工具支持、信息支持、社会陪伴支持四个维度。每个维度包括3个条目(共12个条目),用4级计分法,从“从不(1分)”到“经常(4分)”依次赋值。每个维度的得分范围为3至12分,总分越高表示受访者得到的社会支持越多。各量表的Cronbach's alpha分别为0.85、0.82、0.83和0.82,均通过检验。

已有研究发现,来自亲友、乡土关系以及邻里的非制度性社会支持显著影响着流动人口的心理健康[7, 8]。本文将社会支持分为“来自亲属”、“来自朋友和邻里”和“来自政府、社区或社会组织”这3个类别。其中,前两者为非制度性支持,后者为制度性支持。这部分测度来自对社会支持各条目来源的调查,每个条目社会支持来源的前三位分别赋值3、2、1,其余赋值0。

4 农村流动女性心理健康水平和社会支持状况 4.1 农村流动女性心理健康水平受访农村流动女性的GHQ均值为22.76。其中23.54%受访者的GHQ值高于27,表明她们心理健康状况不佳。

本文对农村流动女性不同群体的GHQ均值进行单因素方差分析,探查不同群体心理健康水平的差异(表 2)。在个人层面,不同年龄、婚姻状况、教育水平、工作类型、居住类型和居住时长群体的GHQ均值存在显著差异。具体而言,老生代、已婚群体的心理健康水平显著优于新生代及单身、离异和丧偶群体;受教育程度较高群体(高中、职高和技校及以上)的GHQ值高于低学历群体;从事生产、建筑行业和管理及专业技术人员的GHQ值高于从事服务业和商业经营者;拥有自购房的群体相比住在单位宿舍和租赁房的群体有更高的心理健康水平;GHQ值随着农村流动女性居住时长的增加而减小。在家庭层面,子女、配偶和兄弟姐妹在本地的农村流动女性心理健康水平相对更高。在社区层面,朋友较多和邻里交往频繁的群体心理健康水平较高;居住在保障房小区的群体GHQ值高于在单位小区和商品房小区居住的群体。总体而言,拥有家庭、房产、长时间居住在城市的农村流动女性具有较强的归属感和较高的心理健康水平。拥有本地亲属社会网络和积极邻里交往的群体也表现出更高的心理健康水平。然而,高学历、高职业技能的群体可能因对自身和城市的高期望,导致理想与现实的冲突,继而降低心理健康[15]。

| 表 2 农村流动女性心理健康水平 Tab.2 Mental Health Levels of Rural Migrant Women |

表 3所示,农村流动女性的社会支持总体处于中等偏上水平,各类社会支持类型较为均衡。其中,工具支持的值(10.95)最高,其次为情感支持(10.89)、信息支持(10.71)和社交陪伴支持(10.17)。从社会支持来源看,农村流动女性在流入地城市所获得的非制度性支持远高于制度性支持(见表 4)。具体而言,来自亲属的社会支持占据主导地位,其次为来自朋友和邻里的社会支持;而来自正式社会网络的制度性社会支持微乎其微,主要集中在信息支持方面。在其中,父母、伴侣及朋友发挥了关键作用,而邻里、政府及社区的支持明显不足。这种社会支持构成反映出农村流动女性在流入地城市的社会网络关系仍较为单一,其社会交往仍隅于由亲属和朋友组成的熟人圈,与外界的社会互动有限。

| 表 3 农村流动女性社会支持状况(按社会支持类别) Tab.3 Social Support Situation of Rural Migrant Women (By Type of Social Support) |

| 表 4 农村流动女性社会支持构成(按社会支持来源, 单位:%) Tab.4 Composition of Social Support for Rural Migrant Women (By Source of Social Support, in %) |

在制度性社会支持方面,统计结果显示,农村流动女性极少主动向政府、社区和社会组织寻求帮助(只占总人数的0.2%),表现为向亲属和朋友求助的明显路径依赖(见 表 5)。在她们实际获得的制度性支持中,社区支持占比最多(20.04%),其次为各级政府(15.37%)和社会组织(10.31%)。但经常接受制度性支持的人群仅占总样本量不到2%。其中,制度性社会支持主要为信息支持,主要包括提供劳动就业信息、社会保障和医疗信息和其他权益保障等方面。

| 表 5 农村流动女性制度性社会支持状况(%) Tab.5 Institutional Social Support for Rural Migrant Women (%) |

本文将控制变量和社会支持的四个维度逐步纳入模型中,以探讨社会支持对农村流动女性心理健康的具体影响(表 6)。模型检验结果表明,所有自变量的方差膨胀因子(VIF)均小于5,各模型的显著性水平均为0.000,且R2数值随着变量的增加而增加,说明新增变量显著提高了对因变量的解释力,回归模型具有统计学意义。鉴于篇幅限制和研究重点,本文重点论述社会支持对心理健康的具体影响。

| 表 6 农村流动女性心理健康回归分析结果 Tab.6 Multiple Regression Analysis of Rural Migrant Women's Mental Health |

不同来源与类型的社会支持对农村流动女性心理健康水平的影响有所差异。模型1展示了情感支持对心理健康的影响。在控制社会经济属性的条件下,来自邻里朋友的情感支持显著促进农村流动女性的心理健康水平。原社会网络的部分中断使得她们更倾向于向朋友和邻里倾诉和交流,借此释放压力并改善心理状态。然而,来自政府、社区及社会组织的情感支持却表现出显著负向影响。这与Liu等[7]的研究结论一致,由于农村流动女性对这些正式组织所起的作用存疑,且并没有建立起信任机制,导致其制度性社会支持缺乏且无益于心理健康。模型2在模型1的基础上加入了信息支持变量,情感支持的正向效应增强,负向效应减弱,并且来自亲属的情感支持对心理健康的促进作用进一步显现。这说明信息支持在情感支持影响心理健康方面发挥调节作用。然而,信息支持本身对心理健康的直接影响却是负面的,尤其是来自朋友和邻里的信息支持。正如Lin[39]所指出,社会网络通常由具有相似社会经济地位的个体组成。农村流动女性受其社会资源的限制,具有相似社会经济背景的朋友和邻里所提供的信息和建议可能难以满足其实际需求,反而对其心理健康造成了一定程度的干扰[7]。模型3进一步加入了工具支持,情感支持的显著性消失,信息支持并没有太大变化,说明工具支持对情感支持具有反向调节作用。其中,来自政府、社区及社会组织的工具支持具有显著负向影响作用。正式社会网络往往是农村流动女性面临困境时的最后求助渠道[27]。当非正式网络无法提供解决方案时,她们才会不情愿地向正式网络寻求支持,且此时她们的心理健康水平已经较为负面。模型4纳入了所有的社会支持类型后发现,社交陪伴支持对农村流动女性心理健康的影响并不显著。这可能由于农村流动女性在流入地城市的社交陪伴活动较为有限,难以对心理健康产生显著作用[12]。

5.2 社会支持对农村流动女性心理健康的中介效应检验根据以往研究,不同类型的社会支持之间存在相互作用关系[40, 41]。为了更深入地探讨社会支持对农村流动女性心理健康的影响机制,本文进一步检验了不同维度社会支持在其他维度与心理健康之间的中介效应(表 7)。在情感支持中,来自亲属的情感支持通过给予社交陪伴支持间接促进心理健康。这说明家人的陪伴能够强化情感联系,对身处异地的农村女性心理健康具有重要意义。然而,来自朋友和邻里的情感支持通过信息、工具以及社交陪伴支持对心理健康产生负面影响。虽然朋友和邻里的情感支持对心理健康有直接的正向作用,但信息和工具支持的增加可能引发心理压力,导致负面中介效应[42]。来自政府、社区或社会组织的情感支持通过工具和社交陪伴支持对心理健康产生积极作用,但其效应值仅为-0.0011和-0.0005,说明制度性社会支持对心理健康的贡献有限,农村流动女性对其依赖程度较低。

| 表 7 中介效应检验 Tab.7 Mediation Effect Test |

在信息支持中,不同来源的信息支持在心理健康路径中发挥着重要的间接作用。其中,亲属和邻里朋友的信息支持通过情感和社交陪伴支持促进心理健康水平,进一步验证了农村流动女性对非正式社会支持的情感依赖。来自政府、社区或社会组织的信息支持通过工具支持促进心理健康,尽管农村流动女性与正式社会网络的联系较弱,但其提供的信息和资源通常具有较高的准确性和有效性,能够为她们提供实际帮助。

在工具支持中,亲属提供的工具支持通过社交陪伴支持正向影响心理健康,家庭的多重帮助能够有效缓解农村流动女性的心理压力。相较之下,来自朋友和邻里的工具支持对心理健康的间接作用呈负向。过度或无效的信息和社交陪伴支持可能加重她们的心理负担,引发心理健康问题[42]。来自政府组织的工具支持通过社交陪伴支持正向影响心理健康,但效应较小(为-0.0002),这表明制度性社会支持在改善心理健康方面的实际效果有限。由于政府支持的性质和执行方式较为复杂,以及农村流动女性对其缺乏认同度,导致影响效应较为微弱。

在社交陪伴支持中,来自朋友和邻里的信息支持在社交陪伴支持和心理健康之间的中介作用为负向。一方面,朋友和邻里提供的信息可能存在不准确或误导性,导致农村流动女性做出错误决策或感到困惑;另一方面,与朋友和邻里的交往可能引发社会比较,从而降低心理健康水平[43]。相比之下,来自政府、社区或社会组织的社交陪伴支持通过工具支持促进心理健康,这表明制度性社会支持可以通过这一路径促进农村流动女性的社会融入,提升其心理健康水平。

6 结论和讨论流动人口的健康问题是建设健康中国和推进新型城镇化战略的重要内容。随着农村流动女性在流动人口中的占比不断提升,其健康问题不容忽视。本文基于2023年在南京开展的针对农村流动女性的问卷调查数据,分析了她们的心理健康和社会支持状况,并重点探讨了社会支持对其心理健康的作用路径。本文的主要结论如下:

首先,南京市有相当比例农村流动女性的心理健康水平不佳,且呈现出明显的群体差异和性别特征。一方面,随着新生代群体占比的增加,农村流动女性的就业不再局限于传统服务行业。但拥有较高教育水平和职业技能的群体并不具有更高的心理健康水平。城市就业结构升级和代际更替引发的同伴比较与更高的社会期待[44],加之性别与制度身份导致的资源局限,使她们面临更大的心理压力[3];另一方面,她们在流入地城市的社会交流仍较为局限,由亲属构成的社会网络对于缓解她们在异乡的心理压力具有重要意义。

其次,农村流动女性的社会支持主要隅于来自亲属和朋友的强关系网络,而制度性支持明显不足。一方面,这一群体社的社会交往范围较窄且不深入,形成了对强关系网络的路径依赖,进一步限制了社会支持的多元化;另一方面,尽管南京市针对流动人口的社会保障和健康政策在不断完善,政府机构和社会组织的服务覆盖范围依然十分有限,且宣传力度不足,使得她们对制度性支持的可得性与信任感较低。

再次,不同类型和来源的社会支持对农村流动女性心理健康的影响作用存在差异。来自亲属、朋友和邻里的情感支持对促进农村流动女性心理健康具有正向作用,而来自政府、社区或社会组织的支持未能直接改善其心理健康水平。一方面,农村流动女性在追求个体独立和逃离传统父权制度的过程中,仍高度依赖原社会网络,体现了其心理状态的脆弱性与矛盾性;另一方面,农村流动女性对正式支持网络缺乏信任感,且正式支持体系不足。

最后,亲属的社交陪伴支持在其他支持与心理健康之间起正向中介作用;朋友和邻里的社会支持中除情感支持外,其他维度的中介效应均为负向;政府组织的工具和社交陪伴支持在多种心理健康路径中起正向中介作用,但影响效果甚微。一方面,原社会网络的分离使得农村流动女性更加重视与家人的情感联系。朋友和邻里的情感支持会抵消部分城市生活中的不适应感,但也会增加她们的心理压力;另一方面,农村流动女性希望获得制度性社会支持,但正式社会网络的缺乏和宣传的不足限制了她们获取帮助的渠道。

在个人层面,已有研究发现[18],流动人口社会经济地位的提升有助于心理健康。但本文发现,农村流动女性在学历和职业方面的提升并未显著改善心理健康。这反映出她们在城乡迁移流动中,不仅受到市场竞争和制度性约束的双重限制,还面临性别角色冲突。她们试图通过迁移流动摆脱传统性别观念,实现个人价值,但城市生活中的不平等现实往往无法满足其预期,从而加剧心理失衡。在社会支持层面,已有研究指出农村流动人口受益于以血缘和地缘为主的社会支持网络[31],但本文发现,不同类型社会支持对农村流动女性心理健康的影响存在差异。由于多重身份特性,她们对社会支持网络的依赖和信任程度具有较强的选择性。非正式社会支持的不足、过度或无效可能加剧困扰和压力,而正式社会支持因缺乏认知和信任,难以充分发挥其积极作用[7]。此外,社会性别角色影响了农村流动女性对社会支持的利用方式[7]。她们希望获得来自亲属、朋友及邻里等强关系网络的情感支持,但这些支持并不具备弱关系网络在提供资源和信息支持方面的优势。制度性社会网络提供的信息和工具支持能够通过中介效应显著促进心理健康,但影响效果甚微,反映了正式支持网络的作用尚未充分发挥,需进一步完善。总体而言,本文探讨了农村流动女性社会支持网络在城乡迁移流动中的解构与重构,并分析了不同类型社会支持对心理健康的差异性影响。城乡迁移流动不仅改变了她们向亲属、朋友和邻里、以及政府等组织获取社会支持的路径,也深刻塑造了其社会角色与身份认同的转型。她们与家庭成员社会联系的延续,使其传统角色得以维系;与朋友和邻里的紧密关系使其逐步嵌入城市社会,但同时也增加了她们的心理负担;尽管由政府及社会组织构建的支持体系为其迈向现代化和独立角色提供了初步助力,但其功能尚未成熟。这种社会支持和角色转型的动态变化,对农村流动女性心理健康的影响呈现出多样性与复杂性。因此,在城乡迁移流动过程中,人地关系的变化不仅限于物理空间的改变,还涉及社会关系的重构与心理层面的深刻转变。这不仅深化了对“健康移民假说”的验证,也拓展了迁移流动背景下人地关系的社会维度。此外,本文进一步发现社会支持对心理健康的影响不仅直接体现为资源获取和情感安慰,还通过不同类型支持之间的中介机制间接促进心理健康。研究结果进一步完善了流动人口社会支持机制的解释,并为农村流动女性在城乡迁移流动背景下的社会融合路径提供了实证支持。

提升农村流动女性的社会支持和心理健康水平,需要个人、家庭、社区及制度层面的协同努力。首先,政府应加强职业技能培训和心理健康教育,增强其自我效能感和适应能力,为经济地位的提升奠定基础;其次,应推动家庭团聚政策和家庭照护服务的有效结合,减轻农村流动女性的情感压力和家庭负担;再次,政府和社区应通过建立互动和信息交流平台共同拓展她们的社会网络,同时强化正式支持网络在信息传递和工具支持方面的功能,确保提供有效的资源和帮助;最后,完善同工同酬和社会保障政策,降低城乡健康差距。优化正式支持体系,减少非正式支持网络可能产生的无效性和潜在负担。

| [1] |

Li L, Wang H, Ye X, et al. The mental health status of Chinese rural-urban migrant workers[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2007, 42(9): 716-722. DOI:10.1007/s00127-007-0221-0 |

| [2] |

Gu M, Tang S, Feng J. Exploring the impact of neighborhood environment on the mental health of rural migrant women: A case study in Nanjing, China[J]. Cities, 2024, 155: 105434. DOI:10.1016/j.cities.2024.105434 |

| [3] |

Shui Y, Xu D, Liu Y, et al. Work-family balance and the subjective well-being of rural women in Sichuan, China[J]. BMC Women's Health, 2020, 20: 1-10. DOI:10.1186/s12905-019-0871-6 |

| [4] |

Tang S, Zhou J, Lin S, et al. Where is my home? Sense of home among rural migrant women in contemporary China[J]. Geoforum, 2022, 129: 131-140. DOI:10.1016/j.geoforum.2022.01.014 |

| [5] |

邱婴芝, 陈宏胜, 李志刚, 等. 基于邻里效应视角的城市居民心理健康影响因素研究——以广州市为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(2): 283-295. [Qiu Yingzhi, Chen Hongsheng, Li Zhigang, et al. Exploring neighborhood environmental effects on mental health: A case study in Guangzhou, China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(2): 283-295.] |

| [6] |

林赛南, 张旭, 郭炎. 城市环境感知、生活满意度与流动人口的心理健康影响机理研究——以武汉市为例[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 97-105. [Lin Sainan, Zhang Xu, Guo Yan. Urban environmental perception, life satisfaction and migrants' mental health: A case study of Wuhan, China[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 97-105. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.012] |

| [7] |

Liu M, Wu L, Chen L. Migrant women's social support in a metropolis of China[J]. Affilia, 2016, 31(4): 479-490. DOI:10.1177/0886109916657135 |

| [8] |

Lu Y. Household migration, social support, and psychosocial health: The perspective from migrant-sending areas[J]. Social Science & Medicine, 2012, 74(2): 135-142. |

| [9] |

李鹏飞, 柴彦威. 迁居对单位老年人日常生活社会网络的影响[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 78-84, 6. [Li Pengfei, Chai Yanwei. The influence of housing mobility on daily life social network of the elderly in Danwei[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 78-84, 6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.03.011] |

| [10] |

Zhang N. Performing identities: Women in rural-urban migration in contemporary China[J]. Geoforum, 2014, 54: 17-27. DOI:10.1016/j.geoforum.2014.03.006 |

| [11] |

Guruge S, Thomson M S, George U, et al. Social support, social conflict, and immigrant women's mental health in a Canadian context: A scoping review: Social support, social conflict and immigrant women's mental health[J]. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2015, 22(9): 655-667. DOI:10.1111/jpm.12216 |

| [12] |

Hernández-plaza S, Pozo C, Alonso-Morillejo E. The role of informal social support in needs assessment: Proposal and application of a model to assess immigrants' needs in the south of Spain[J]. Journal of Community & Applied Social Psychology, 2004, 14(4): 284-298. |

| [13] |

Feliciano C. Educational selectivity in U. S. immigration: How do immigrants compare to those left behind?[J]. Demography, 2005, 42(1): 131-152. DOI:10.1353/dem.2005.0001 |

| [14] |

Lu Y, Qin L. Healthy migrant and salmon bias hypotheses: A study of health and internal migration in China[J]. Social Science & Medicine, 2014, 102: 41-48. |

| [15] |

Knight J, Gunatilaka R. Great expectations? The subjective well-being of rural-urban migrants in China[J]. World Development, 2010, 38(1): 113-124. DOI:10.1016/j.worlddev.2009.03.002 |

| [16] |

Dong H, Qin B. Exploring the link between neighborhood environment and mental wellbeing: A case study in Beijing, China[J]. Landscape and Urban Planning, 2017, 164: 71-80. DOI:10.1016/j.landurbplan.2017.04.005 |

| [17] |

Wong D F K, He X, Leung G, et al. Mental health of migrant workers in China: Prevalence and correlates[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2008, 43(6): 483-489. DOI:10.1007/s00127-008-0341-1 |

| [18] |

王洁晶, 朱巍, 刘涛. 公共服务设施可达性、个人社会资本与居民心理健康——基于北京的实证研究[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 18-27. [Wang Jiejing, Zhu Wei, Liu Tao. Spatial accessibility, social capital and mental wellbeing of urban residents: A case study of Beijing[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 18-27. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.01.003] |

| [19] |

刘越, 林朝政, 黄惠娟. 流动妇女心理健康状况分析[J]. 人口学刊, 2010(6): 48-54. [Liu Yue, Lin Chaozheng, Huang Huijuan. Analysis of mental health status of migrant women in China[J]. Population Journal, 2010(6): 48-54.] |

| [20] |

Li J, Rose N. Urban social exclusion and mental health of China's rural-urban migrants: A review and call for research[J]. Health & Place, 2017, 48: 20-30. |

| [21] |

Magnani E, Zhu R. Gender wage differentials among rural-urban migrants in China[J]. Regional Science and Urban Economics, 2012, 42(5): 779-793. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2011.08.001 |

| [22] |

Cheng Z, Wang H, Smyth R. Happiness and job satisfaction in urban China: A comparative study of two generations of migrants and urban locals[J]. Urban Studies, 2014, 51(10): 2160-2184. DOI:10.1177/0042098013506042 |

| [23] |

程晗蓓, 李志刚. 转型期中国城市外来人口的身心健康特征与地方差异性机制探析[J]. 城市与区域规划研究, 2020, 12(1): 172-192. [Chen Hanbei, Li Zhigang. Characteristics and local mechanism of migrants' health in transitional China[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2020, 12(1): 172-192.] |

| [24] |

He X, Wong D F K. A comparison of female migrant workers' mental health in four cities in China[J]. International Journal of Social Psychiatry, 2013, 59(2): 114-122. DOI:10.1177/0020764011423467 |

| [25] |

胡宏伟, 曹杨, 吕伟. 心理压力、城市适应、倾诉渠道与性别差异——女性并不比男性新生代农民工心理问题更严重[J]. 青年研究, 2011(3): 76-86, 96. [Hu Hongwei, Cao Yang, Lv Wei. Mental stress, city adaptation, confiding channels and sexual difference: The comparison of psychological problems of new generation migrant workers between male and female[J]. Youth Studies, 2011(3): 76-86, 96.] |

| [26] |

Cohen S. Social relationships and health[J]. The American Psychologist, 2004, 59: 676-684. DOI:10.1037/0003-066X.59.8.676 |

| [27] |

Wong D F K, Song H X. Dynamics of social support[J]. Social Work in Mental Health, 2006, 4(3): 83-101. DOI:10.1300/J200v04n03_05 |

| [28] |

李树茁, 任义科, 靳小怡, 等. 中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析[J]. 人口与经济, 2008(2): 1-8, 70. [Li Shuzhuo, Ren Yike, Jin Xiaoyi, et al. A research on the social integration of chinese migrant rural workers and its influencing factors: An analysis based on the social support network[J]. Population & Economics, 2008(2): 1-8, 70.] |

| [29] |

Wilkins K. Social support and mortality in seniors[J]. Health Reports, 2003, 14(3): 21-34. |

| [30] |

Gagnon A J, Carnevale F, Mehta P, et al. Developing population interventions with migrant women for maternal-child health: A focused ethnography[J]. BMC Public Health, 2013, 13(1): 471. DOI:10.1186/1471-2458-13-471 |

| [31] |

杨绪松, 靳小怡, 肖群鹰, 等. 农民工社会支持与社会融合的现状及政策研究——以深圳市为例[J]. 中国软科学, 2006(12): 18-26. [Yang Xusong, Jin Xiaoyi, Xiao Qunying, et al. Situation and policy study on rural migrants' social support and social integration: A Case of Shenzhen[J]. China Soft Science, 2006(12): 18-26.] |

| [32] |

Sword W, Watt S, Krueger P. Postpartum health, service needs, and access to care experiences of immigrant and Canadian‐born women[J]. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 2006, 35(6): 717-727. |

| [33] |

Guruge S, Humphreys J. Barriers affecting access to and use of formal social supports among abused immigrant women[J]. Canadian Journal of Nursing Research Archive, 2009, 41(3): 64-84. |

| [34] |

Milner A, Krnjacki L, LaMontagne A D. Age and gender differences in the influence of social support on mental health: A longitudinal fixed-effects analysis using 13 annual waves of the HILDA cohort[J]. Public Health, 2016, 140: 172-178. |

| [35] |

Su Y, Hu M, Wu Y. Rural land transfer and urban settlement intentions of rural migrants: Evidence from a rural land system reform in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(4): 2817. DOI:10.3390/ijerph20042817 |

| [36] |

Xiong W. Love is elsewhere: Internal migration and marriage prospects in China[J]. European Journal of Population, 2023, 39(1): 6. DOI:10.1007/s10680-023-09658-3 |

| [37] |

Schulz A, Northridge M E. Social Determinants of Health: Implications for Environmental Health Promotion[J]. Health Education & Behavior, 2004, 31(4): 455-471. |

| [38] |

Lundin A, Hallgren M, Theobald H, et al. Validity of the 12-item version of the general health questionnaire in detecting depression in the general population[J]. Public Health, 2016, 136: 66-74. |

| [39] |

Lin N, Ensel W M, Vaughn J C. Social resources and strength of ties: Structural factors in occupational status attainment[J]. American Sociological Review, 1981, 46(4): 393-405. |

| [40] |

Semmer N K, Elfering A, Jacobshagen N, et al. The emotional meaning of instrumental social support[J]. International Journal of Stress Management, 2008, 15(3): 235-251. |

| [41] |

Fakhraei R, Terrion J L. Identifying and exploring the informational and emotional support needs of primipara women: A focus on supportive communication[J]. The Journal of Perinatal Education, 2017, 26(4): 195-207. |

| [42] |

Corin E. The Cultural Frame: Context and Meaning in the Construction of Health[M]. New York: Oxford University Press, 1995: 272-304.

|

| [43] |

张翠娥, 付敏. 社会性别视角下移民社区农村女性城市融入研究[J]. 中州学刊, 2011(5): 122-125. [Zhang Cui'e, Fu Min. Urban integration of rural women in migrant communities from a gender perspective[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2011(5): 122-125.] |

| [44] |

Spadavecchia C, Yu J. Highly-skilled migrants, gender, and well-being in the Eindhoven region: An intersectional analysis[J]. Administrative Sciences, 2021, 11(3): 72. DOI:10.3390/admsci11030072 |