2. 华南师范大学 文化空间与社会行为重点实验室,广州 510631;

3. 华南师范大学 生态文明与绿色治理研究中心,广州 510631;

4. 华南师范大学 地理科学学院,广州 510631

2. Provincial Key Laboratory of Cultural Space and Social Behavior, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

3. Research Center for Ecological Conservation and Green Governance, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

4. School of Geography, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

日益频繁的全球流动推动“社会性的社会”向“流动性的社会”转变,并促使相关学者们反思静态主义(Seden‐ tarism)主导下社会科学研究范式[1]。21世纪初,Urry和Sheller提出了“新流动性范式”,推动了社会科学的“流动转向”。他们开始用动态(Dynamic)和联系(Relational)的视角理解多尺度和跨尺度下的不同主体的流动行为,剖析因流动而产生的社会关系与社会文化意义[2]。在此转向下,越来越多的人文地理学者意识到了人、财、物流动背后的社会问题,如社会差异化、社会公平与正义等。随后,Cresswell提出“流动政治”的概念,聚焦于探讨流动性、权力与空间的关系,进一步深化流动性研究的深度与广度。此外,全球流动的加剧也让各国在移民管理、环境保护和信息安全等方面面临着严峻挑战。人文地理学需关注流动过程中不同流动主体的流动政治,为保障全球流动治理的可持续性发展提供理论支撑。

作为流动性研究领域的重要的概念,流动政治衍生出的众多研究问题亟待解决。例如,目前流动政治的最新研究进展如何?其概念、内涵以及外延应该如何界定?流动政治如何运作?会产生何种空间结果?另外,借助流动政治的分析方法和视角,对系统性理解“流动性的社会”的本质又有何实际意义和价值?文章以流动政治的运作过程为线索,从①流动政治的研究发展脉络;②流动政治的概念、内涵与特征;③流动政治的研究内容;④流动政治展望四个方面展开论述,深入分析流动政治的相关研究进展,并结合中国语境思考该领域的未来研究。

1 人文地理学视角下流动政治的研究发展脉络人文地理学视角下流动政治的研究与新流动性范式的产生与发展密切相关。传统流动性研究将流动性视为人或物在两点间的空间流动,关注劳动力流动、人口迁移等流动现象的规律、效率和效益[3-5]。20世纪90年代末,随着全球流动性的增强,人文社科学者开始从动态和联系的视角重新审视流动性。2006年,Urry和Sheller结合社会学、人类学与地理学,反思传统流动性理论,提出了新流动性范式。新流动性范式重视探究流动的过程以及其产生的实践、体验、差异性与多重社会关系,倡导剖析流动性背后所蕴含的社会文化意义和权力不平等[5, 6]。新流动性范式挑战了社会科学“将一切事物视为静止、固定和既定[7]”的观点,推动了全球范围内社会科学的“流动转向”。

在此背景下,人文地理学者积极吸收社会学和人类学的相关研究成果,以空间为抓手,尝试搭建宏观社会与微观空间互动的分析路径,推进流动性研究的尺度化、多元化和深度化。除了关注流动过程中的体验、意义与情感,部分人文地理学者积极回应新流动性范式对权力的关注,尝试探讨流动性、权力与空间的关系,并提出了比较有建设性的观点。如Tesfahuney从地缘政治的角度探究了欧洲政府控制国际移民的话语与制度,并指出不同主体的流动性反映了从全球到地方不同种族、性别、年龄和阶级的权力结构与地位等级[8]。Massey认为时空压缩反映了流动系统中不平等的权力几何网络。在流动性加剧的背景下,不同主体被时空压缩影响的程度呈现差异化特征[9]。

然而,新流动性范式的理论内涵和适用情境也遭到部分学者的质疑。一方面,不少学者指出新流动性范式下的流动性研究过于浪漫化,并且淡化了全球发展不平等和不平衡等问题[10-12]。部分研究着重突出了主体的流动性,但忽视了主体的非流动性以及因流动而产生的摩擦[5, 9]。另一方面,部分学者将新流动性范式中的“新”进一步夸大,并认为流动性只存在于科学技术发达和交通基础设施完善的现代社会,而前现代社会不存在流动性[13]。面对这种情况,2010年,Cresswell提出了流动政治的概念,并搭建了一个流动政治的分析框架。他认为研究流动政治需要关注流动过程中权力关系的生产与分配。流动政治的研究不仅要从历时态上挖掘从过去延续到现在的流动权力运行体系,而且也要从共时态上关注非流动性的现象以及背后所涉及的复杂关系[13]。流动政治的概念与分析框架一经提出,便得到了人文地理学者的广泛响应,比如Schiller提出“流动制度”的概念,强调以支配的方式掌控流动和移徙的权力关系[12]。Sheller回溯了全球流动性的发展历史,发现了全球性不均衡的流动系统早已形成[14]。而Bissell则重点关注了微观尺度下流动过程中不同主体权力的动态变化[15]。总之,2010年后新流动性范式下的流动性研究不仅更具批判性和政治性,流动政治也实现了初步的理论化,并且相关实证研究的深度和广度也得到了显著提升。流动性的不均衡性、差异性和不平等性逐渐成为人文地理学者们的共识。

此外,人类世的到来也时刻警醒着人文地理学者关注自然生态环境。为引发学界对于流动性、自然环境以及权力三者关系的重视,Sheller提出流动正义的概念,一方面强调流动政治的跨尺度性,另一方面延展了流动政治的研究范围。能源、金属、粮食、水、污染物等非人主体也逐渐成为流动政治的研究对象[16, 17]。Nikolaeva等认为流动性具有公共性与集体性的特征,提出“共同的流动性”的概念,呼吁学者从更加全面的视角思考如何建立更加公平、更加可持续的流动政治[18]。

综上,在全球流动性增强和新流动性范式发展的背景下,流动政治的概念与内涵逐渐理论化和体系化,其实证研究的范围、内容与对象也得到了扩展与深化。流动政治是新流动性范式的重要研究议题和发展方向。关注流动政治的研究更能凸显新流动性范式政治性的特征。

2 人文地理学视角下流动政治的概念、内涵与特征 2.1 流动政治的概念与内涵流动政治旨在探究流动性、权力和空间三者的内在关联。不过,Cresswell对流动政治概念与内涵的阐述较为晦涩且宽泛。为更好地理解和界定流动政治的概念、内涵与外延,需要理清流动政治的研究对象、具体维度及其成因,进而揭示流动政治的本质。

首先,流动政治的研究对象是具有不同流动力(Motility)[19]的人与非人主体,即流动主体。Cresswell指出,流动政治语境下的流动性是一种差别获得的资源[13]。在流动政治语境下,流动性不再被单纯地理解为某种现象或者实践,而是被理解成“决定自身或他人能否流动、何时流动和如何流动”的资本或能力,即流动力[20]。不同流动主体的流动力具有明显的异质性[21, 22]。流动力的高低决定着流动主体能否在流动过程中主导权力关系和空间结果[19]。

其次,流动政治包括流动的动机、速度、动力、节奏、路线、体验和摩擦等七个维度[13]。这些维度能直观地反映流动主体在流动过程中流动力的差异。以动机为例,Bauman认为全球化时代的流动社会分为两个群体,以旅游者为代表的主动流动群体和以流浪者为代表的被动流动群体。前者的流动出于放松、享乐的目的,渴望摆脱“家”空间的束缚,而后者为了生计或者人身安全被迫离家,期望能够定居在某个空间以避免流离失所[23]。

再次,流动政治产生于流动主体间流动力的不平衡。尽管每个流动主体都具有一定的流动力,但是现存的权力几何网络造成了主体在地理空间上获取、占有和支配流动力等方面存在差异[6, 21]。这种差异不仅影响其地理流动,而且还影响了主体其他的社会权利与资源的获取,从而加深原有权力几何网络的不平等。最终,部分流动主体的空间主导权与使用权被剥夺或侵占,甚至因此产生了权力冲突与协商。如受长期种族观念的影响,黑人汽车司机使用道路空间的合法性和正当性仍然被警察怀疑[24]。因此,谁更能控制自身的流动,掌握更多的流动力,谁就能主导权力的生产与分配,进而在空间竞争中处于主动地位。

流动政治的本质是高流动力主体与低流动力主体在不同空间流动过程中的权力博弈。流动力的差异一定程度上决定了流动主体的社会地位与角色分工[25]。作为控制者的高流动力主体与作为抵抗者的低流动力主体由此产生。高流动力主体通过群体的反复实践形成了一套控制与管理流动力生产与分配的流动系统,具体包含意识形态、话语、制度、治理体系、基础设施等[17, 26]。为确保控制流动性的合法性和正当性,流动系统不可避免地限制了部分流动主体的流动力,即“一些人流动性(力)的提高是以降低其他人流动性(力)为条件的[9]”。而低流动力主体通过发挥自身能动性,积极通过跨尺度的地理流动、身体实践和寻找物质媒介等方式抵抗流动系统对其流动力不合理的控制。不仅如此,低流动力主体还可以通过上述方式提升自己的流动力,尝试改变流动系统的运行规则和程序。综上,本文将流动政治定义为:流动主体在不同空间的流动过程中为实现流动性的控制或反抗所形成的一种多元、动态且复杂的权力关系,并且这种权力关系在经济、政治、文化和生态等多个方面均产生了相应的空间结果。

2.2 流动政治的特征流动政治具有流动性、政治性、双重性、多元主体性与动态复杂性的特征。从流动政治的流动性上看,一方面,流动政治的流动性具体表现为跨时间性。从前现代社会起,流动主体的权力博弈一直延续至今。不同的时代特征塑造了流动系统对流动力控制的独特方式。不过,流动系统规范和稳定社会秩序的根本目的并未随着时代的演进而发生改变。低流动力主体如朝圣者、吟游诗人、流浪汉和农奴等也紧跟时代变迁主动调整策略,抵抗流动系统对其不合理的流动力控制[6]。另一方面,流动政治的流动性具体表现为跨尺度性。流动政治的运作机制及其影响不局限于某个尺度,而是横跨了宏观、中观和微观等多个尺度。不仅如此,流动主体在一个尺度上的流动或非流动可能会促进或制约在其他尺度上的流动或非流动[27]。流动政治的跨尺度性要求研究者从一种动态、整体且连续的视角审视日益复杂的流动现象。

从流动政治的政治性上看,流动政治反对非政治或“客观立场”。它通过关联地理与社会流动,聚焦于流动过程中的权力结构的演变,揭示流动主体间的权力不平等。阶级、性别和种族等社会文化因素导致了流动主体在获取流动力上存在差异。这种差异不仅影响了流动主体的地理与社会流动,而且还加剧了社会不公平。因此,为了获得更多的流动力,实现更高水平、更深层次的地理与社会流动,流动主体将不断地开展控制与反抗的权力斗争,积极维护自己的合法权益。

从流动政治的双重性上看,流动政治会依据流动力的变化产生截然对立的空间结果。流动政治既有可能保障原有的空间正义,维持不同流动主体间的利益均衡,也有可能造成空间不正义,导致低流动力群体的利益被侵占或者剥削。空间结果的积极或消极的关键在于以下两点:其一,控制者在空间上生产与分配流动力的流程与结果是否公正与公平;其二,抵抗者能否与控制者有效协商流动力的生产和分配[17]。

除了上述特征外,流动政治还具有多元主体性与动态复杂性的特征。多元主体性指人类与非人主体共同构成了流动过程中多元、动态和复杂的权力关系网络[28]。而流动政治的动态复杂性则反对流动性与非流动性的二元对立[29, 30],并认为在不同的时空流动情境下,流动力均处于动态变化状态。在流动政治的权力博弈中,控制者与抵抗者的关系并非绝对的对立,而是存在相互转换的可能。

3 流动政治的研究内容 3.1 流动政治的流动性流动性是流动政治产生的先决条件,同时也是将流动政治与其他类型政治相区分的关键。流动政治的流动性强调了时空流动在流动政治运作过程中的作用。从空间流动上看,伴随不同空间尺度的转变,流动主体的流动力会受到多个空间尺度的综合影响[14]。以跨国劳工移民为例,他们的流动力不仅在宏观尺度上被地缘政治和移民政策间接影响,而且在中观和微观尺度上也与移民中介机构和雇主的直接相关[31-33]。因此,流动主体间的权力关系实际上是多个空间尺度相互作用的结果。Kurnick发现停车情境下人—车权力不平等的直接原因是汽车的物质性和能动性实践,而根本原因则是中观层面城市停车基础设施的规划与分配的不合理[34]。

从流动时间上看,一方面,流动时间的叠加有助于帮助流动主体积累流动力,推动流动主体未来的流动实践。如索马里难民通过在迁入国的长期定居,获得了大量的经济、社会、文化以及法律资本,这些资本转化为流动资本后有效地支撑了他们频繁的跨国流动实践[35]。然而,流动时间过长可能会消耗流动力,限制流动主体的流动实践。Maggi发现由于长时间与国内科研环境脱节,部分归国的中国学者不仅无法将海外获取的流动资本快速转化为其他资本,而且他们原有的社会资本也因其长期离开逐渐流失,从而影响职业晋升[36]。另一方面,流动主体间的权力关系实际上也会随着时间的演进而发生改变。如人与手机的权力关系在交换、获取、占有、放弃和出售等不同时间节点上具有较强的异质性。手机最开始作为一种功能性的通讯工具附属于使用者,但随着使用者的更替,手机在流动过程中逐渐成为主导社交关系网络的关键,最终在达到使用期限后,变成了二手商店中静止的陈列品甚至是电子垃圾[37]。总之,流动政治的流动性反映了流动政治的动态复杂性。

3.2 流动政治的政治性 3.2.1 流动政治的控制流动政治的控制是指流动系统为确保有序流动而采取的一系列影响低流动力主体流动实践的策略与措施。在实际情况中,国家与政府作为流动系统的代理者,承担着整个社会流动力的生产与分配,包含规则制定、落地执行与监督等诸多环节。而企业则作为系统运行的中介,辅助或者承担部分国家与政府控制流动力的职能。他们对流动力的分层控制与管理涵盖主体流动的全过程,包括主体的出发、停留、返回等环节,并且通常以话语、制度、基础设施和强制措施等方式呈现。流动政治的控制在缓解过度空间竞争,维持社会秩序稳定等方面起到重要作用。然而,在具体的实施过程中,它不可避免地会牺牲部分低流动力主体的利益,造成空间排斥与不公正。

首先,话语是控制流动力的思想基础。作为塑造社会特定知识与实践的集合体,一方面,它能从意识形态层面确定某种流动性的合法性与正当性,进而间接造成其他流动性的排斥。如在纽约政府制定的交通法律与政策中,汽车流动的正当性在法律和政策上得到了相应的保障,而自行车的流动则被视为不安全和无序的象征[38]。另一方面,话语能借助媒介将这种合法性与正当性传播给更多主体,从而提高国家与政府对非法流动性监管的效果。Qian发现广州市政府通过出台政府文件、重新拟定法律法规、发布新闻报道以及街头管制等措施,赋予了摩托车危险、无序的话语意涵。同时,他们还将骑摩托车的流动主体塑造为不遵守交通规则,涉嫌违法犯罪的群体,导致社会对该群体形成偏见或排斥,进而巩固摩托车监管的合理性[39]。除了上述所提到的显性话语外,受到历史因素的影响,隐性话语作为一种约定俗成的社会规范或习俗同样建构着流动主体对某种特定流动性的认知。如过去父权制、殖民主义与种族主义所宣扬的性别歧视、种族歧视、民族歧视等仍然制约着女性、黑人等群体当下的流动力[17]。总之,话语从意识形态层面建构了社会成员对不同流动主体的感知与印象,并且在潜移默化中影响了流动主体的行为与实践。

其次,制度是控制流动力运行的保障。作为一种行为模式,制度将话语层面对流动力的控制真正落实到具体的执行层面。实际上,主体流动过程中的每个环节均有相关的制度对流动力进行高效管理,即不同主体的流动力可能会受到制度直接或间接地促进或限制。在出发与返回环节,边境审查制度会采取量化与生物识别技术,对入境人员的身份与身体进行检查,查验相关证件(如签证和护照),核实其身份,确认其流动是否合法和合规,并依据人口统计学变量或者特定的标准对其进行分类。成功通过审查制度的流动主体往往是高流动力的群体,比如知识精英和技术人才[40, 41]。而在停留环节,国家与政府则通过制度手段控制流动主体的时间与空间范围,从而影响流动主体的流动力。Allen等发现部分欧洲国家临时签证制度严格规定了移民劳工在迁入国的居住时长,这便于榨取他们更多的剩余价值,阻止他们实现长期定居[42]。而我国滇缅边境管理制度要求缅甸的跨国劳工只能在边境区域范围内流动,一旦劳工离开了指定流动范围,国家与政府有权强制其遣返[43]。

再次,基础设施是话语和制度的物质载体,并在控制流动力的各个环节中起到支撑作用。在出发与返回环节,交通基础设施不仅提高了大规模主体流动的效率,节约了大量成本,而且也为流动主体提供了一个暂时休息与调整的场所。例如高速公路旁的加油站为车辆、商品、资金和人员的持续流动提供了一定的缓冲时间[44]。而在停留环节,部分具有营利性质的基础设施则是促进流动主体实现地方融入的关键节点。例如在移民进入迁入地前期阶段,中介机构在入境手续办理、住宿、当地社会网络的建立以及劳动力市场进入等方面为移民在迁入地的适应提供了较大的帮助[45]。不过,这类基础设施对主体流动力的控制则更为直接,并具有较强的剥削性。为谋求更多的利润和减少成本,瑞士的护理中介机构将护理女工固定在雇主家,严格控制其在迁入地的流动与社会关系的建立,迫使她们在迁出国与迁入国之间频繁流动[46]。

最后,对于屡次非法流动或违规长期停留的主体,政府与国家机构将采取强制措施逼迫其流动或者静止,具体包括拘留、转移、驱逐等。Tazzioli发现意大利—法国边境(文蒂米亚)和瑞士—意大利边境(科莫)会综合运用拘留和转移两种手段迫使非法移民在停留和流动的两个状态中反复切换,并且采取空间分散策略阻止他们形成集聚力量[47]。

3.2.2 流动政治的抵抗受到经济、政治和社会等外部环境的影响,流动政治的控制可能会损害低流动力主体的流动权利与空间权益。因此,低流动力主体会对不合理的流动政治进行抵抗。即使自身流动力受到流动系统的限制和排斥,低流动力主体的主体性仍然能够激发其摆脱不合理的流动力的生产与分配。他们通常采取直接或间接反抗手段与流动系统进行权力博弈,其中间接反抗包括跨尺度的地理流动、身体实践和寻找物质媒介,具体来说:

第一,直接反抗。低流动力主体并非一味地被动接受流动系统对其流动力的控制。当自身流动力遭到不合理的约束时,低流动力主体直接利用自身的流动力占据特定的空间,对流动系统进行反抗。如为反抗汽车文化霸权,骑行者们自发组织自行车运动或自行车游行,提倡将自行车融入日常通勤与休闲娱乐,积极争取与汽车享有平等的道路使用权[48, 49]。不仅如此,反抗的场所也不仅仅局限于现实空间。流动主体还可以借助数字媒介自下而上地表达自己真实的诉求,并在媒介表征领域(如网络虚拟空间)形成有力的空间抵抗[50],重塑主流的流动话语。Aouragh发现因以巴冲突而被迫四处流亡的巴勒斯坦人通过建立线上的巴勒斯坦社区,极大地调动了集体的政治情绪,并在舆论话语中积极反抗以色列对其严格的入境限制[51]。Stanley指出肥胖、单身女性、女同性恋和非白人徒步旅行者在Insta‐ gram和播客等社交媒体分享的徒步经历有力地反击了以白人、身体健全、异性恋和男性为中心的徒步旅行者的流动话语,并且他们的诉求也获得了部分户外产品公司的重视[52]。

第二,跨尺度的地理流动。流动政治的控制者可以利用话语、制度和基础设施等措施对流动主体的流动力进行跨尺度或多尺度的控制。实际上,流动主体同样也可以借助跨尺度或多尺度的空间流动改变自身的流动力。Silva等发现巴西性工作者利用种族优势在跨国流动中积累了社会资本和经济资本。当她们重返原籍国时,这些资本显著提升了她们的社会和家庭地位[53]。不仅如此,流动主体通过不同空间尺度的流动也能实现流动力的迁移与转换。如Morris发现某市街区的流动食品摊贩看似借助省际流动逃离了政府的严格执法,但是短暂的逃离为其未来在该城市定居奠定了基础。返回迁入地的流动食品摊贩通过线上信息流动和线下空间流动巧妙地躲避了执法人员的严格监管,并在维持其日常生计的同时实现了住宅小区尺度上的相对静止[54]。

第三,利用身体实践。身体不仅是流动主体获得流动性体验的重要物质载体,也是与流动系统进行协商的工具和武器,更是构成流动政治的关键场所。一方面,流动主体通过建构身体特征协商了现有的流动话语与制度。Cresswell发现19世纪美国的女流浪汉通过服装模糊了自己的性别,严重威胁了以男性为中心的流动话语[55]。尼加拉瓜的非正规女性劳工移民会乔装打扮成普通游客顺利入境。她们还利用温柔和善良等女性气质,在家政护理业获得了就业机会,实现了在迁入国的暂时定居和流动力的积累[56]。另一方面,由于身体的灵活性,流动主体能够通过身体实践在特定空间中隐匿自己,或是占据、挪用现有空间,以规避国家与政府的执法活动。如流动摊贩会依据警察日常巡逻的时间安排调整自己的出摊时间节奏。一旦遇到警察突袭搜查,他们会潜入巷子等狭窄空间躲避警察的追捕[57]。为抵制政府对街头贩卖不合理、不公正的管理,越南沙坝景区的少数民族手工艺者依据徒步旅游者的行动轨迹,沿途销售商品,进而获得更多的经济收益和逃离政府的监管[58]。

第四,寻找物质媒介。流动性不仅涉及人的流动,而且也涉及物质的流动。物质的参与能在一定程度上增强主体的流动力,帮助人类突破现有客观或主观的流动或者固定的限制。Ali等探究了第一代巴基斯坦老年女性移民的跨国礼物的流动,发现流动的礼物代替了实际的流动与会面,弥补了她们因身体原因而无法亲自返乡的遗憾,并且巩固了她们原有的社会地位[59]。不过,由于物的能动性,特定情境下物质的参与可能会限制人类的流动力。Boyer发现新生儿母亲—婴儿—婴儿车构成了一个流动的拼装体。婴儿车尽管能帮助新生儿母亲携带更多婴儿用品以备不时之需,但是其笨重的外形却给新生儿母亲的外出造成了一定的流动阻碍、公共社交压力和情感焦虑[60]。总之,人与物质只有通过不断地磨合才能真正提升自身流动力。

3.3 流动政治的空间结果流动政治的空间结果具有双重性,需要依据特定情境具体分析。一方面,当控制者与抵抗者的权力保持动态平衡时,流动政治的合理运作会产生积极的空间结果,保障流动过程的有序性、高效性和公平性。Spence以豪华游艇这一微观空间为例,探究了超级富豪、船员和游艇的流动政治,发现三者相辅相成。超级富豪依靠游艇和船员优质服务,强化了自身的流动力,获得了身心的放松。船员能在此过程中获得可观的薪水,满足自身旺盛的旅游需求[61]。印尼政府为本国跨国劳工移民的出境和入境提供了相应的政策保障和特殊基础设施支持,如专门的移民中介机构、移民航站楼、检查通道和定点交通大巴等,以保证他们身份的合法性和人身安全[62]。

另一方面,如果两者的权力无法保持动态平衡,特别是控制者的权力远大于抵抗者的权力时,流动政治的不合理运作不仅会导致流动过程的低效与高成本,而且还会在宏观与微观层面对低流动力主体造成空间剥夺、空间隔离、空间排斥和空间边缘化等消极的空间结果。就宏观层面而言,流动系统为确保高流动力主体的流动权利,往往会牺牲低流动力主体的空间权益,并且造成自然和社会空间资源的分配与使用的不公正。在自然空间资源的分配和使用方面,Sheller指出依赖化石燃料开采的全球流动导致了欠发达国家与地区的生态环境的破坏[14]。精英们不仅享受到了流动系统带来的出行便利,而且还获得采掘业带来的经济收入。低流动力主体却被迫承担了精英们因过度流动而产生的生态后果。Auyero和Swistun发现由于邻近化工厂和垃圾焚烧场,阿根廷某棚户区周围的土壤、空气和水均受到铅、铬、苯和其他化学物质的污染。当地居民被限制在脆弱的自然空间中且无法逃离[63]。在社会空间资源的分配和使用方面,泰国曼谷政府和轻轨公司通过提高票价将穷人和移民工人排除在轻轨空间之外,进而形成了一种隐性的精英空间霸权[64]。

就微观层面而言,受性别、种族、阶层、身体素质等个体内在因素的影响,不同主体间的流动力存在显著差异。这种显著差异直接造成了空间的区隔,进而产生不平等和不公正的流动体验。如商务精英在乘坐飞机时不仅能通过快捷通道迅速登机,而且还能享受飞机上的高级服务。普通乘客则需要经过繁琐的安检流程,忍受漫长的排队,并且在狭小的经济舱中就座[65]。甚至在遇到自然灾害时,上述因素仍然直接影响到流动主体撤离的可能性、速度以及体验[66]。此外,这种差异还能直接导致空间排斥,从而造成流动主体的空间边缘化。越南政府通过强制驱赶、处罚和没收商品等措施将沙坝景区的少数民族流动商贩排斥在街道之外,迫使其采取更为劳累且不稳定的流动售卖方式维持生计[58]。

除了个体内在因素的影响,外部环境因素也会对流动主体造成空间区隔、空间剥夺或者空间排斥的结果。在自然环境因素方面,山谷和高原地区的交通要道一旦受到如洪水、雪崩和泥石流等自然灾害的破坏且未能及时进行修复,社区居民的定居权将面临严重的挑战,甚至导致其流离失所[67]。而在社会因素方面,国际地缘政治格局也会造成个体的被迫流动或静止。Linder通过研究尼泊尔地震灾后救援发现,尼泊尔复杂的地缘政治关系造成了救助物资发放速度过慢、救援行动偏好性过强等问题,最终导致尼泊尔受灾居民长期被排斥在安全空间之外[68]。不仅如此,出于经济发展的需要,国家领域化策略也会对低流动力主体造成空间剥夺。如部分西方国家为了修建水坝经常运用行政手段强制周边社区居民搬迁,这不仅导致他们失去了原有的经济与社会资源,而且也造成了他们在新迁入地的空间边缘化[69]。此外,已有研究发现流动政治的控制权正逐渐从国家和政府转移至私人企业。利润驱使下的流动力的生产和分配可能会加剧空间的不平等与不公平[70]。

总之,流动系统(特别是国家和政府)需要对流动政治的消极的空间结果进行有效干预,积极平衡不同流动主体间的流动力差异,保障低流动力主体的空间权益,协助其提升自身的流动力,最终实现自然与社会空间资源的公平性生产与分配。

4 结论与展望 4.1 结论本文通过梳理流动政治研究发展脉络,总结了其概念、内涵与特征,并以流动政治的运作过程为线索,从流动政治的流动性、流动政治的政治性以及流动政治的空间结果三个方面阐述了流动政治的研究内容:

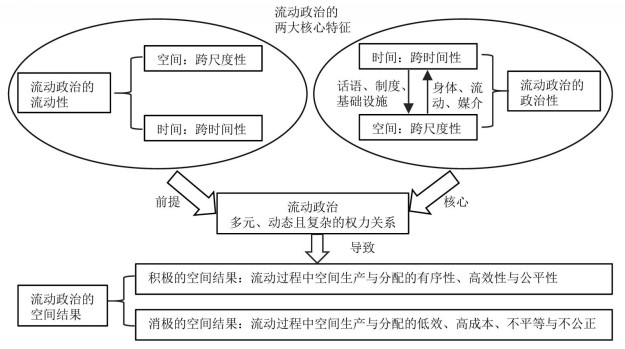

第一,流动政治的流动性是流动政治产生的前提。从跨尺度性和跨时间性两个方面来看,流动主体的流动力会随着时空的流动而改变。流动主体间的权力关系则在多个时空互动的过程中被生产和再生产。第二,流动政治的政治性是流动政治的核心,具体指控制与抵抗。从流动政治的控制来看,为确保流动的有序性和规范性,由国家、政府和企业等高流动力主体所组成的流动系统采取话语、制度、基础设施和强制措施等手段控制流动政治的运作过程。从流动政治的抵抗来看,低流动力主体通过直接反抗、跨尺度的地理流动、身体实践和寻找物质媒介等策略抵制和协商不合理的流动政治的控制。第三,流动政治的双重性在经济、政治、文化和生态等方面造成了差异化的空间结果。当控制与抵抗的权力处于动态平衡时,流动政治的运作有利于保障流动过程的有序性、高效性以及空间公平性;而当控制与抵抗的权力无法处于动态平衡时,除了造成流动过程的低效和高成本外,流动政治还会在不同尺度上对低流动力主体造成空间剥夺、空间隔离、空间排斥和空间边缘化等空间不平等与不公平的结果(图 1)。

|

图 1 人文地理学视角下流动政治研究框架图 Fig.1 A Framework of the Politics of Mobility from the Perspective of Human Geography |

通过上述总结与梳理,本文可能的理论贡献包括:第一,长期以来流动政治的概念界定不清且暂无共识,本文明确了流动政治的内涵与外延,以期更精准地识别流动政治的主要研究对象与研究范围,为未来更好地探究流动政治的运行过程以及影响机制奠定基础。第二,尽管流动性理论已被广泛运用于人文地理学领域,但是由于流动性理论过于宽泛,大多数研究主要将其视为一种理论背景或研究视角。本文以政治权力运作过程的视角透视了流动政治并建立了分析框架,该框架不仅整合了各个人文地理学分支关注的重点研究内容,较为完整地还原了流动政治的运作过程与机制,而且为未来流动政治的实证研究提供了一个重要的研究抓手。第三,本文强调了非人主体在流动政治中的参与,响应了西方地理学界的“回归物质主义思潮”。总之,现有的流动政治研究已取得了较为丰硕的成果,但目前尚未形成较为严谨的分析框架,在概念与内涵界定上也存在着讨论空间,未来有待进一步推进流动政治研究的理论化与体系化。

流动性已经成为中国社会发展情境的重要特征[25]。与西方社会相比,中国情境下的流动性不仅经历了多驱动、多主体、多尺度的历史发展过程,而且还呈现出跨越性和普及性的特征[71],具有一定的特殊性。日益频繁的流动势必引发不同主体在不同尺度下激烈的权力博弈,进而影响社会的稳定与公平。不仅如此,中国也为全球流动治理贡献了中国智慧,如我国已在跨境人口流动与国际移民治理方面取得了显著成就[43]。流动政治作为一个专门分析流动性、权力与空间三者关系的理论工具,有助于加深对当下流动治理政策制定与执行的认识和理解,更好地提高流动治理水平与治理能力。目前,国内学者对流动政治的研究相对较少。本文结合中国当下的流动特征与流动现实图景,提出以下四个研究展望,呼吁中国人文地理学者们积极推动流动政治的理论与实证研究的创新与发展,塑造中国特色的流动政治的研究范式与框架,并在国际学术研究中发出“中国声音”,书写“中国故事”。

第一,中国跨境、跨省流动治理体系的研究。近年来,多主体跨国和跨省流动的空前增强为中国的流动治理带来不小的挑战。未来研究可以关注新时代中国流动治理的决策、实施以及影响过程,总结相关流动治理的经验。比如中国城乡流动人口管理制度和粤港澳大湾区边境治理策略等均有别于西方。中国的流动治理经验与措施值得进一步推广。

第二,流动政治中自然生态环境的可持续性研究。中国生态文明建设正如火如荼地进行,未来需要更多地关注生态环境与自然资源的变化如何体现流动政治以及流动政治如何影响生态环境与自然资源。比如探究“西气东输”和“西电东送”等大型能源工程背后牵涉的流动性与权力的关系。

第三,虚拟空间的流动政治研究。随着互联网技术的进步,网络虚拟空间也逐渐成为了流动政治展演的重要舞台。一方面,算法逻辑作为一种符号性的表征实现了流动系统在现实空间与虚拟空间对低流动力主体的流动实践的双重控制;另一方面,弱势群体可以借助以社交媒体为代表的线上流动基础设施实现想象或虚拟的流动,以此重构现有流动话语,打破现实空间对其流动力的限制[72]。未来可以对数字媒介与媒介使用者两者的权力关系进行更深入地探讨,尝试归纳虚拟流动政治与现实流动政治的相互关系。

第四,关注日常生活中非人主体在流动政治中的角色与作用。未来可以探究日常生活中人—非人的拼装体如何重构流动系统对其流动力的控制,进一步挖掘非人主体的能动性。

| [1] |

Drewes L. Reflexive mobility: A critical and action oriented perspec-tive on transport research[M]//Thompson T U, Nielsen L D, Groundsman H. Social Perspectives on Mobility. Farnham, UK: Ashgate, 2005: 29-47.

|

| [2] |

Burns P M, Novelli M. Tourism and Mobilities: Local Global Con-nections[M]. Wallingford, UK: CABI Publishing, 2008: 17-26.

|

| [3] |

Keeling D J. Transportation geography-new regional mobilities[J]. Progress in Human Geography, 2008, 32(2): 275-283. DOI:10.1177/0309132507084400 |

| [4] |

Moscardo G, Konovalov E, Murphy L, et al. Mobilities, community well-being and sustainable tourism[J]. Journal of Sustainable Tour-ism, 2013, 21(4): 532-556. DOI:10.1080/09669582.2013.785556 |

| [5] |

Cresswell T. On the Move: Mobility in the Modern Western World[M]. London, UK: Routledge, 2006: 48-55.

|

| [6] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [7] |

王鑫, 崔思雨. 约翰·厄里"新流动范式"与传播物质性研究对社会学理论的接合与涵化[J]. 国际新闻界, 2023, 45(3): 26-45. [Wang Xin, Cui Siyu. John Urry's new mobility paradigm and articulation and cultivation of sociological theories on materiality research in communication studies[J]. Chinese Journal of Journalism & Com-munication, 2023, 45(3): 26-45.] |

| [8] |

Tesfahuney M. Mobility, racism and geopolitics[J]. Political Geogra-phy, 1998, 17(5): 499-515. DOI:10.1016/S0962-6298(97)00022-X |

| [9] |

Massey D. A global sense of place[M]//Massey D. Space, Place, and Gender. London, UK: University of Minnesota Press, 1994: 149-150.

|

| [10] |

Faist T. The mobility turn: A new paradigm for the social sciences?[J]. Ethnic and Racial Studies, 2013, 36(11): 1637-1646. DOI:10.1080/01419870.2013.812229 |

| [11] |

Franquesa J. We've lost our bearings: Place, tourism, and the limits of the "mobility turn"[J]. Antipode, 2011, 43(4): 1012-1033. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00789.x |

| [12] |

Glick S N, Salazar N B. Regimes of mobility across the globe[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2013, 39(2): 183-200. DOI:10.1080/1369183X.2013.723253 |

| [13] |

Cresswell T. Towards a politics of mobility[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2010, 28(1): 17-31. DOI:10.1068/d11407 |

| [14] |

Sheller M. Uneven mobility futures: A Foucauldian approach[J]. Mobilities, 2016, 11(1): 15-31. DOI:10.1080/17450101.2015.1097038 |

| [15] |

Bissell D. Micropolitics of mobility: Public transport commuting and everyday encounters with forces of enablement and constraint[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2016, 106(2): 394-403. |

| [16] |

Sheller M. Theorising mobility justice[J]. Tempo Social, 2018, 30(2): 17-34. DOI:10.11606/0103-2070.ts.2018.142763 |

| [17] |

Sheller M. Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes[M]. London, UK: Verso Books, 2018: 20-44.

|

| [18] |

Nikolaeva A, Adey P, Cresswell T, et al. Commoning mobility: To-wards a new politics of mobility transitions[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2019, 44(2): 346-360. DOI:10.1111/tran.12287 |

| [19] |

袁艳. 电视的物质性与流动的政治: 来自两个城中村的媒介地理学观察[J]. 新闻与传播研究, 2016, 23(6): 92-104, 128. [Yuan Yan. The materiality of television and the politics of mobility: A media geographic study from two urban villages[J]. Journalism & Com-munication, 2016, 23(6): 92-104, 128.] |

| [20] |

Kaufmann V. Re-thinking Mobility: Contemporary Sociology[M]. Aldershot, UK: Ashgate, 2002: 35-49.

|

| [21] |

Kaufmann V, Bergman M M, Joye D. Motility: Mobility as capital[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2004, 28(4): 745-756. DOI:10.1111/j.0309-1317.2004.00549.x |

| [22] |

Urry J. Mobilities[M]. Cambridge, UK: Polity Press, 2007: 22-33.

|

| [23] |

Bauman Z. Globalization: The Human Consequences[M]. Cam-bridge, UK: Polity, 1998: 89.

|

| [24] |

Nicholson J A, Sheller M. Race and the politics of mobility: Intro-duction[J]. Transfers, 2016, 6(1): 4-11. DOI:10.3167/TRANS.2016.060102 |

| [25] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [26] |

Adey P. Mobility[M]. London, UK: Routledge, 2017: 104-165.

|

| [27] |

Moret J. Mobility capital: Somali migrants' trajectories of (im) mo-bilities and the negotiation of social inequalities across borders[J]. Geoforum, 2020, 116: 235-242. DOI:10.1016/j.geoforum.2017.12.002 |

| [28] |

熊伟, 黄媚娇, 蔡晓梅, 等. 新流动范式下非流动性的研究进展与展望[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 748-763. [Xiong Wei, Huang Meijiao, Cai Xiaomei, et al. Immobility under the new flow paradigm: Re-search progress and future prospect[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 748-763.] |

| [29] |

林煦丹, 朱竑, 尹铎. 物质地理学的研究进展和启示: 追踪物质(following the things) 视角[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7): 1235-1245. [Lin Xudan, Zhu Hong, Yin Duo. Progress of the material ge-ography studies with the perspective of "following the things" and implications[J]. Progress in Geography, 2021, 40(7): 1235-1245.] |

| [30] |

Cresswell T. Mobilities II: Still[J]. Progress in Human Geography, 2012, 36(5): 645-653. DOI:10.1177/0309132511423349 |

| [31] |

Yeoh B S A, Huang S. Transnational domestic workers and the ne-gotiation of mobility and work practices in Singapore's home-spaces[J]. Mobilities, 2010, 5(2): 219-236. DOI:10.1080/17450101003665036 |

| [32] |

Lee E, Pratt G. Migrant worker: Migrant stories[M]//Cresswell T, Merriman P. Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Sub-jects. Farnham, UK: Ashgate, 2011: 225-237.

|

| [33] |

Lindquist J. Labour recruitment, circuits of capital and gendered mobility: Reconceptualizing the Indonesian migration industry[J]. Pacific Affairs, 2010, 83(1): 115-132. DOI:10.5509/2010831115 |

| [34] |

Kurnicki K. What do cars do when they are parked? Material ob-jects and infrastructuring in social practices[J]. Mobilities, 2022, 17(1): 37-52. DOI:10.1080/17450101.2021.1981538 |

| [35] |

Moret J. Cross-border mobility, transnationality and ethnicity as re-sources: European Somalis' post-migration mobility practices[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2016, 42(9): 1455-1472. DOI:10.1080/1369183X.2015.1123089 |

| [36] |

Leung M W H. 'Read ten thousand books, walk ten thousand miles': Geographical mobility and capital accumulation among Chinese scholars[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2013, 38(2): 311-324. DOI:10.1111/j.1475-5661.2012.00526.x |

| [37] |

Pfaff J. A mobile phone: Mobility, materiality and everyday Swahili trading practices[J]. Cultural Geographies, 2010, 17(3): 341-357. DOI:10.1177/1474474010368606 |

| [38] |

Blickstein S G. Automobility and the politics of bicycling in New York city[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2010, 34(4): 886-905. DOI:10.1111/j.1468-2427.2010.00914.x |

| [39] |

Qian J. No right to the street: Motorcycle taxis, discourse produc-tion and the regulation of unruly mobility[J]. Urban Studies, 2015, 52(15): 2922-2947. DOI:10.1177/0042098014539402 |

| [40] |

Wang H. Regulating transnational flows of people: An institutional analysis of passports and visas as a regime of mobility[J]. Identi-ties: Global Studies in Culture and Power, 2004, 11(3): 351-376. |

| [41] |

Amoore L. Biometric borders: Governing mobilities in the war on terror[J]. Political Geography, 2006, 25(3): 336-351. DOI:10.1016/j.polgeo.2006.02.001 |

| [42] |

Allen J, Axelsson L. Border topologies: The time-spaces of labour migrant regulation[J]. Political Geography, 2019, 72: 116-123. DOI:10.1016/j.polgeo.2019.04.008 |

| [43] |

Su X, Cai X. Space of compromise: Border control and the limited inclusion of burmese migrants in China[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2020, 110(3): 847-863. DOI:10.1080/24694452.2019.1644989 |

| [44] |

Normark D. Tending to mobility: Intensities of staying at the petrol station[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2006, 38(2): 241-252. DOI:10.1068/a37280 |

| [45] |

Hwang M C. Infrastructure of mobility: Navigating borders, cities and markets[J]. Global Networks, 2021, 21(1): 108-126. DOI:10.1111/glob.12308 |

| [46] |

Chau H S, Schwiter K. Who shapes migration in open labour mar-kets? Analysing migration infrastructures and brokers of circularly migrating home care workers in Switzerland[J]. Mobilities, 2021, 16(5): 724-738. DOI:10.1080/17450101.2021.1971052 |

| [47] |

Tazzioli M. Governing migrant mobility through mobility: Contain-ment and dispersal at the internal frontiers of Europe[J]. Environ-ment and Planning C: Politics and Space, 2020, 38(1): 3-19. DOI:10.1177/2399654419839065 |

| [48] |

Fincham B. Bicycle messengers and the road to freedom[J]. The So-ciological Review, 2006, 54(S1): 208-222. |

| [49] |

Castañeda P. From the right to mobility to the right to the mobile city: Playfulness and mobilities in Bogotá's cycling activism[J]. An-tipode, 2020, 52(1): 58-77. |

| [50] |

王维涛, 张敏. 地理媒介与第三空间: 西方媒介与传播地理学研究进展[J]. 地理科学进展, 2022, 41(6): 1082-1096. [Wang Weitao, Zhang Min. Geomedia and thirdspace: The progress of research of geogra-phies of media and communication in the West[J]. Progress in Ge-ography, 2022, 41(6): 1082-1096.] |

| [51] |

Aouragh M. Confined offline, traversing online Palestinian mobil-ity through the prism of the Internet[J]. Mobilities, 2011, 6(3): 375-397. DOI:10.1080/17450101.2011.590036 |

| [52] |

Stanley P. Unlikely hikers? Activism, Instagram, and the queer mo-bilities of fat hikers, women hiking alone, and hikers of colour[J]. Mobilities, 2020, 15(2): 241-256. DOI:10.1080/17450101.2019.1696038 |

| [53] |

Silva J M, Ornat M J. Intersectionality and transnational mobility between Brazil and Spain in travesti prostitution networks[J]. Gen-der, Place & Culture, 2015, 22(8): 1073-1088. |

| [54] |

Morris C. Moving to keep still: Dynamic stillness in the digital and physical geographies of Beijing[J]. Mobilities, 2021, 16(6): 935-950. DOI:10.1080/17450101.2021.1928539 |

| [55] |

Cresswell T. Embodiment, power and the politics of mobility: The case of female tramps and hobos[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1999, 24(2): 175-192. DOI:10.1111/j.0020-2754.1999.00175.x |

| [56] |

Winters N. Beyond the bird in the cage? Translocal embodiment and trajectories of Nicaraguan female migrants in Seville, Spain[J]. Geoforum, 2020, 116(1): 243-251. |

| [57] |

Eidse N, Turner S, Oswin N. Contesting street spaces in a socialist city: Itinerant vending-scapes and the everyday politics of mobility in Hanoi, Vietnam[J]. Annals of the American Association of Geog-raphers, 2016, 106(2): 340-349. |

| [58] |

Turner S, Oswin N. Itinerant livelihoods: Street vending-scapes and the politics of mobility in upland socialist Vietnam[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2015, 36(3): 394-410. |

| [59] |

Ali N, Suleman R. (Im)Mobilities of older Pakistani female mi-grants and material culture: A multigenerational perspective on gift-giving[J]. Population, Space and Place, 2017, 23(5): e2067. DOI:10.1002/PSP.2067 |

| [60] |

Boyer K, Spinney J. Motherhood, mobility and materiality: Mate-rial entanglements, journey-making and the process of 'becoming mother'[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2016, 34(6): 1113-1131. |

| [61] |

Spence E. Unraveling the politics of super-rich mobility: A study of crew and guest on board luxury yachts[J]. Mobilities, 2014, 9(3): 401-413. |

| [62] |

Kloppenburg S, Peters P. Confined mobilities: Following Indone-sian migrant workers on their way home[J]. Tijdschrift voor Econo-mische en Sociale Geografie, 2012, 103(5): 530-541. |

| [63] |

Auyero J, Swistun D A. Flammable: Environmental Suffering in an Argentine Shantytown[M]. New York, USA: Oxford University Press, 2009: 153-160.

|

| [64] |

Richardson T, Jensen O B. How mobility systems produce inequal-ity: Making mobile subject types on the Bangkok sky train[J]. Built Environment, 2008, 34(2): 218-231. |

| [65] |

Ettema D, Friman M, Gärling T, et al. How in-vehicle activities af-fect work commuters' satisfaction with public transport[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 24(9): 215-222. |

| [66] |

Li W, Airriess C A, Chen A C C, et al. Katrina and migration: Evacuation and return by African Americans and Vietnamese Americans in an eastern New Orleans suburb[J]. The Professional Geographer, 2010, 62(1): 103-118. |

| [67] |

Blondin S. Let's hit the road! Environmental hazards, materialities, and mobility justice: Insights from Tajikistan's Pamirs[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2022, 48(14): 3416-3432. |

| [68] |

Linder B. Linked (im)mobilities and the relational politics of move-ment in post-earthquake Nepal[J]. Journal of Cultural Geography, 2017, 34(2): 222-249. |

| [69] |

Turton D. Forced displacement and the nation-state[M]//Robinson J, Mohan G. Development and Displacement. Milton Keynes, UK: Oxford University Press, 2002: 19-76.

|

| [70] |

Chau H S, Schwiter K. Who shapes migration in open labour mar-kets? Analysing migration infrastructures and brokers of circularly migrating home care workers in Switzerland[J]. Mobilities, 2021, 16(5): 724-738. |

| [71] |

袁振杰, 叶维强, 朱竑, 等. 国外移动性研究的理论焦点与启示[J]. 地理研究, 2023, 42(4): 1130-1145. [Yuan Zhenjie, Ye Weiqiang, Zhu Hong, et al. Theoretical focus and implications of the new mobili-ties paradigm[J]. Geographical Research, 2023, 42(4): 1130-1145.] |

| [72] |

蔡晓梅, 萧千阅, 郭子萱. 新流动范式背景下流动基础设施的研究进展与展望[J]. 人文地理, 2023, 38(6): 8-14, 114. [Cai Xiaomei, Xiao Qianyue, Guo Zixuan. Migration infrastructures under the new mobilities paradigm: Research progress and future prospect[J]. Human Geography, 2023, 38(6): 8-14, 114. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.06.002] |