2. 华中师范大学 地理过程分析与模拟湖北省重点实验室, 武汉 430079;

3. 武汉大学 资源与环境科学学院, 武汉 430079;

4. 贵州师范大学 地理与环境科学学院, 贵阳 550025

2. Key Laboratory of Geographic Process Analysis & Simulation Hubei Province, Central China Normal University, Wuhan 430079, China;

3. School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University, Wuhan 430079, China;

4. School of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, China

随着大中型城市的快速发展和交通通信等基础设施的日益完善,城市和城乡间的要素流动和配置日益活跃[1],经济活动区域集聚并向网络化形态发展[2],城市群日益成为新型城镇化的主体形态和现代化建设的重要载体[3]。形成多中心、多层级、多节点的网络型城市群”,指引了城市群向多中心空间结构发展的导向。在中国城市群向多中心化发展趋势演进的过程中[4, 5],乡村地区逐渐融入城市群的职能分配与协同体系,其角色由单纯被动的要素供给者转变为活跃的要素交流者和利用者[6],城乡之间的关联性日益增强。自党的十九大明确提出“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系”,我国进入了城乡融合发展新阶段[7],不断推进城乡融合发展也是新时期城乡关系演进的必然趋势[8]。探究城市群多中心空间结构对城乡融合的影响,有利于推动城市群整体高质量发展、完善城乡要素的空间配置,对于深入推进城乡融合具有重要的理论价值和现实意义。

关于单中心与多中心的发展模式对城乡差距的影响机制,学术界进行了广泛的探讨,但尚未形成统一结论。一种观点认为,多中心发展模式会缩小地区和城乡差距。刘修岩等研究表明,选择单中心的发展模式会加剧地区间收入差距,而多中心的发展格局则能够有效推动这一差距的缩小。另一种观点认为,多中心空间结构扩大了城乡差距和地区差距,如王妤等[10]研究发现,地区收入差距的缩减更有可能通过构建单中心的城市空间结构来实现。而城市群作为承载跨区域资源流动与产业协作的核心单元,其内部空间结构布局差异如何影响地区及城乡差距,更需进行充分探讨。曾鹏等[11]从城市群中心城市首位度的视角出发,分析了城市群中心城市在区域经济协调发展中所起的作用。王彩艳等[12]认为,不同发展阶段的城市群对乡村振兴发挥的作用也是不同的。

目前,尚未有文献直接涉及城市群多中心空间结构对城乡融合影响的研究,仅涉及到多中心空间结构对地区差距、城乡收入差距或乡村振兴的影响。本文以“十四五”规划提出的“优化提升”和“发展壮大”的十个城市群为研究对象,采用2012—2021年162个地级市的面板数据,重点探究城市群多中心空间结构对城乡融合水平的影响。与现有研究相比,本文的拓展体现在:首先,本研究将研究范围从市域、省域及个别城市群层面,拓展至涵盖中国十大城市群的广阔视角。通过对更大地域范围内多中心发展模式对城乡融合影响的实证分析,能够为依托多中心城市群建设来促进城乡融合提供更为充分的依据。其次,目前尚未有文献探究城市群空间结构对城乡融合的影响,本文具体研究到城乡融合层面,对如今全面推进城乡融合具有重要的理论和现实价值。最后,现有相关文献多聚焦于剖析多中心空间结构与城乡关系的线性关联,却未关注二者间潜在的非线性特征,本研究通过实证分析,证实了城市群多中心空间结构与城乡融合发展水平之间存在倒U型非线性关系。

2 理论分析与研究假说城市群多中心性代表着一种经济要素多元、分散的空间布局,这种布局不仅重塑了城市之间的关系,也为城乡融合开辟了新路径。多中心空间结构的形成,使得各个城市之间关联增强,并将辐射范围延伸到乡村地区。非中心城市所在的区域能够共享中心城市的发展成果,从而缩小其与中心城市的差距,而乡村地区同样可从中受益,这种共享主要是通过“借用规模”实现的[13, 14]。借用规模最早由Alonso提出,其指的是位于城市群周边的小城市能够借用大城市的集聚经济,并享用大城市高等级的公共服务[15]。从欧洲的经验证据看Meijers等[16]、Volgmann等[17]发现“借用规模”现象在多中心都市区更为频繁,并形成了城市群经济下的城市集聚理论[16]。他们认为当城市集聚时会产生和产业集聚一样的外溢效应,它并不仅仅作用于城市本身,还会对周围相邻的城市产生影响[18],乡村也可借助与城市的地理邻近性,“借用”城市的市场、技术、人才等规模优势来实现自身增长。

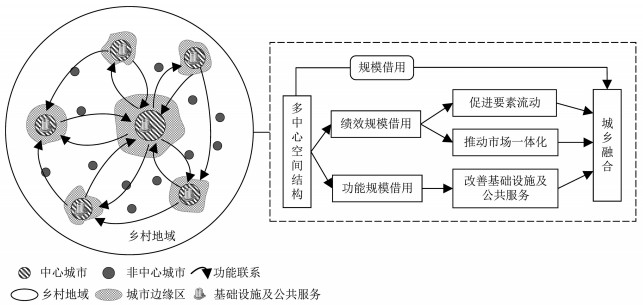

Meijers和Burger将“借用规模”划分为涉及经济表现的“绩效规模借用”和涉及公共服务的“功能规模借用”[19]。基于此,本文提出多中心空间结构中的“规模借用”对城乡融合的具体影响主要体现在三方面:第一,促进要素流动,这属于“绩效规模借用”。具体来说,在多中心空间结构的城市群中,城市之间人、物和信息的流动都更加活跃和迅速[20],打破了单一中心城市的资源和要素垄断,这不仅增加了优质要素可选择的区位,而且促使资源的分布更加均匀[21]。各个城市中心在发展到一定程度后,会因为集聚成本上升,促使一些经济要素向周边地区扩散。乡村地区可以凭借较低的成本优势,吸纳从城市溢出的要素,如劳动力、资金、技术等。这些溢出的要素能够助力乡村发展特色产业、完善基础设施以及提升公共服务水平,进而促进城乡在经济、人口、社会等方面的融合。第二,推动市场一体化,这同属于“绩效规模借用”。我国长期以来存在的市场分割严重阻碍了生产要素的跨区域流动,导致城乡不平等,因此,加快市场一体化发展能有效缩小城乡差距[22, 23]。而在城市群多中心化发展的过程中,各城市之间差距缩小,这种态势能够为中心城市向周边城市及乡村地区进行产业转移提供支持 [6]。且城市间竞争与合作更加广泛,这都使市场一体化程度逐步提升,形成更完善的市场体系。由此,乡村地区的劳动力、土地等要素能借助城市“外溢”的市场机遇,更顺畅地进入市场,与城市的资本、技术等要素相结合,形成城乡统一的要素市场。并且,随着市场一体化进程推进,各城市基于不同产业优势形成分工协作体系,非中心城市在得到更多发展机遇的同时,也能为远离中心城市的乡村地区创造更多就业机会 [12],并形成产业关联,促使乡村产业结构优化,使乡村更多参与到多个中心城市发展的溢出效应中[24],从而实现城乡良性循环,推动城乡融合发展。第三,改善交通基础设施及公共服务,这属于“借用规模”中的“功能规模借用”。由于乡村与城市地区存在空间上的相互依存关系,乡村地区可以“借用”城市在交通、通信等基础设施建设上的规模优势,改善自身基础设施状况,并支持它们原本无法单独承载的功能[25]。另一方面,日益发展的交通基础设施能够缩小乡村到城市的空间距离,从而扩大城市的辐射范围,有利于要素、资本和信息等在城乡之间的交换流动,使更大范围的乡村地区从“规模优势”中获益。同时,随着城市公共服务水平的提高,各中心城市的教育、医疗等公共服务资源也会通过合作办学、医疗联合体等方式向乡村延伸和覆盖,促进城乡基本公共服务均等化,从而对城乡融合进程产生积极作用。分析框架如图 1所示。

|

图 1 城市群多中心空间结构对城乡融合影响的分析框架 Fig.1 The Analysis Framework of the Influence of Polycentric Spatial Structure of Urban Agglomerations on Urban-rural Integration |

然而,当城市群多中心程度过高时,可能反而会抑制城乡融合发展。首先,过度的多中心化可能导致城市群内部城市间的竞争加剧,而协作和合作则相对减弱。城市间为了争夺资源、人才和市场,可能会采取不利于周边地区发展的策略,如设置贸易壁垒、限制资源外流等。这种竞争态势不利于形成城乡融合发展的良好环境,反而可能加剧城乡分割和矛盾。其次,过度的多中心化可能使得城市群内部产业分布过于分散,难以形成有效的产业融合和协同发展。特别是在城乡之间,产业融合和协同发展面临诸多困难,这种困难不仅影响了城乡经济的协调发展,也制约了城乡融合发展的深度和广度。并且,过度的多中心化可能引致城市规模分布趋于过度均衡[26],城市对乡村生产要素的吸纳能力也会下降,很难发挥其正向外溢效应,且削弱了集聚的溢出效应与外部性,造成城乡收入差距的扩张,最终阻碍城乡融合发展。因此,过高的多中心性会抑制城乡融合发展。

基于以上分析,本文提出假说:城市群多中心空间结构对城乡融合的影响呈现先促进后抑制的倒U型变化趋势。

3 研究方法与数据来源 3.1 研究方法 3.1.1 城市群多中心指数测度城市群多中心程度的概念是基于人口分布的多中心形态学定义[27]。之所以选择这种形态学视角,是因为关注人口中心与中国的城市规划和发展实践相关,中国的主要规划目标之一就是塑造人口的空间分布。为了更直观地反映城市群空间结构,本文借鉴已有文献[28],基于Zipf法则,采用最小二乘法计算多中心指数来对城市群多中心性进行测度。测度选取的数据为城市常住人口数据。具体测度公式如式(1)所示:

| $ \ln R_i=C-p o l y \ln p_i $ | (1) |

式(1)中,Ri表示城市i的常住人口在城市群内的排名,pi是城市i的人口总量,C为常数,q为城市群的多中心指数。对城市群内每个城市的常住人口进行由大到小的排序后,进行(1)式的回归,得到回归系数poly。本文采用Meijers和Burger的做法[29],将城市群内人口排名前两位、前三位和前四位的城市分别进行(1)式的回归,将这3个回归得到的指数poly取平均值,即为城市群的多中心空间结构指数q,q越大表示城市群多中心性越强。

3.1.2 城乡融合水平测度(1)基于单个城市的熵值法

基于前文理论分析中提到的多中心性对城乡融合的影响机制,并结合城乡融合的内涵及特征,本文参考周佳宁[30]、徐姗[31]等关于城乡融合发展的研究,设置了人口融合、经济融合、空间融合、社会融合和生态融合5个一级指标以及城镇化率、人均GDP、城乡人均收入差异等17个二级指标构成的城乡融合评价指标体系,如表 1所示。

| 表 1 城乡融合评价指标体系 Tab.1 Indicator System of Urban-rural Integration Evaluation |

其中,人口融合指标的选取是考虑到城乡间劳动力要素的流动和就业结构的变化,经济融合指标能够衡量城乡间经济活动的协调性,空间融合指标能够衡量城乡间基础设施的共享和土地要素的合理配置,社会融合指标能够衡量城乡之间公共服务的均等化程度,生态融合指标能够反映城乡间生态环境的协调性,体现城乡融合的可持续发展。参考王富喜等[32]的做法,本文选取熵值法作为测算单个城市城乡融合发展水平的方法。

(2)基于城市群内各城市的加权平均法

前文对各城市城乡融合发展水平获得量化结果后,十个城市群的城乡融合发展水平总体状况可以用城市群内各地级市城乡融合水平的加权平均值来表示。考虑到城市群的本质即为产业和人口的集聚,因此,本文将城市群内城市人口数作为衡量城市群城乡融合发展水平的权重工具。

3.1.3 固定效应模型基于上述理论分析和假说,本文采用中国十大城市群的2012—2021年的数据,对城市群多中心性对城乡融合的影响进行实证检验。为探讨二者之间的非线性特征,本文构建包含多中心指数的二次修正模型。对于面板数据模型,本文首先进行Hausman检验,结果显示P值为0.0000,强烈拒绝了采用随机效应模型的原假设,所以采用固定效应模型(FE)进行回归检验,同时固定个体差异和时间变化对模型回归的影响,模型如式(2)所示:

| $ \begin{aligned} URindex_{i t}= & \beta_0+\beta_1 Poly_{j t}+\beta_2 Poly_{j t}^2+ \\ & \beta_3 X_{i t}+\mu_t+\lambda_i+\varepsilon_{i t} \end{aligned} $ | (2) |

式(2)中,i表示城市,j表示城市所在的城市群,t表示年份。URindexit表示i城市在t年的城乡融合水平,Polyjt表示城市所在城市群j在t年的多中心水平,Xit表示城市层面上与城乡融合水平相关的控制变量,μt和λi分别表示时间固定效应和个体固定效应,εit为随机干扰项。

在回归模型中,被解释变量为城乡融合水平,采用熵值法进行测算。核心解释变量为城市群多中心水平,用多中心指数衡量。由于城乡融合水平还会受到其他因素的影响,为缓解因遗漏变量而产生的内生性问题,本文参考已有文献[33-37],选取以下控制变量,如表 2所示。同时,本文对绝对量指标进行取对数处理,以避免异方差影响。

| 表 2 变量说明 Tab.2 Explanation of Variables |

(1)人口城镇化水平。本文用城镇人口/年末常住人口来衡量,表示为Popu。

(2)经济发展水平。用人均地区生产总值的对数衡量,表示为Lnpgdp。

(3)开放度。用实际外资利用额占地区生产总值的比重衡量,表示为Fdi。

(4)政府干预程度。用政府支出占地区生产总值的比重衡量,表示为Gov。

(5)土地城镇化水平。用建成区面积占土地总面积的比值衡量,表示为Land。

(6)物质资本投入。用固定资产投资占地区生产总值的比重衡量,表示为K。

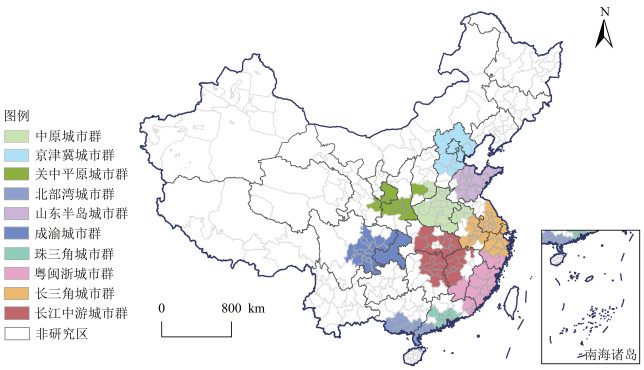

3.2 研究对象由于城市群发展基础差异,“十四五”规划纲要中提出建设的19个城市群可依据发展定位划分为“优化提升”“发展壮大”和“培育发展”三种类型。考虑到数据的可得性,本文选取“优化提升”和“发展壮大”两类共十个城市群作为研究对象,即京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群、长江中游城市群、山东半岛城市群、粤闽浙城市群、中原城市群、关中平原城市群和北部湾城市群。这十大城市群已发展至相对完善的阶段,且涵盖了我国东、中、西地区的国家级以及区域性城市群,是当前研究城市群空间结构的最佳尺度。十大城市群范围见图 2。本文研究时间跨度为2012—2021年。

|

图 2 十大城市群空间分布图 Fig.2 Spatial Distribution Map of Ten Urban Agglomerations 注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2019)1822号(比例尺1:2000万)的标准地图制作,底图无修改,下同。 |

本文选取2012—2021年十大城市群所包含的162个地级市进行研究,数据主要来源于《中国城市统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、各城市统计年鉴和各城市国民经济和社会发展统计公报等。对于少量缺失数据采用插值法处理补齐。

4 结果分析 4.1 城市群多中心性及城乡融合水平分析 4.1.1 城市群多中心性分析基于Zipf法则,本文测算了2012—2021年中国十大城市群的空间结构指数,即多中心指数,结果如表 3所示。总体来看,长三角、珠三角、山东半岛和粤闽浙城市群大致呈向多中心发展的态势,而长江中游、中原、关中平原和北部湾城市群近年来呈现多中心性减弱的趋势。

| 表 3 中国十大城市群2012—2021年多中心指数 Tab.3 Polycentricity Index of China's Ten Urban Agglomerations from 2012 to 2021 |

2012—2021年间,京津冀、长三角、珠三角、成渝、山东半岛和关中平原城市群的多中心指数变化幅度较小,空间结构趋于稳定,而中原城市群和北部湾城市群多中心指数变化幅度较大。具体地,通过计算的多中心指数发现,2012—2021年,成渝城市群和关中平原城市群的多中心指数数值都较小,这表明,相对于其他城市群而言,这两个城市群的空间结构更偏向于单中心化,而京津冀、珠三角、长江中游、山东半岛、粤闽浙和北部湾城市群的多中心指数一直较大,空间结构主要呈现多中心化。与2012年相比,长三角城市群、珠三角城市群近年来的多中心指数在不断增大,表明长三角城市群和珠三角城市群的空间结构逐渐向多中心转型,多中心性越来越明显。而关中平原城市群近年来的多中心指数整体上不断减小,表明关中平原城市群空间结构逐渐向单中心发展。

4.1.2 城乡融合水平分析(1)十大城市群城乡融合发展水平综合演变态势

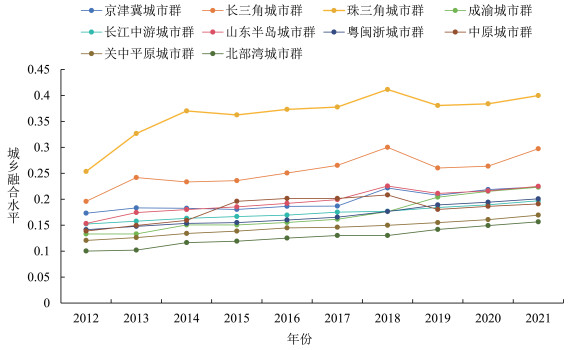

利用本文建立的城乡融合水平测度体系,测算得到十大城市群城乡融合发展指数如图 3所示,城乡融合水平的时空变化如图 4所示。图 3表明,2012—2021年,十个城市群的城乡融合发展水平整体呈波动上升的态势,但提升幅度较小。这表明,城乡融合发展是一项漫长的进程,并不能简单地一蹴而就,而是需要持续的不断努力。其中,珠三角城市群和长三角城市群的城乡融合发展水平在十个城市群中一直保持突出优势,且提升较为明显,并且对比表 3多中心指数可知,这两个城市群多中心性较为明显,且呈上升趋势。珠三角城市群城乡融合水平明显高于其他城市群,这主要是因为其各城市经济发展水平较高,产业协同发展较为完善,城市产业向乡村的梯度转移,促进了乡村产业结构升级,进而带动乡村发展,促进城乡融合。而多中心性减弱的关中平原城市群,城乡融合发展水平相对较低,且增长较为缓慢。这都初步表明城市群多中心性与城乡融合发展水平之间存在紧密联系。

|

图 3 十大城市群的城乡融合发展水平演变 Fig.3 Evolution of Urban-rural Integration in Ten Urban Agglomerations |

|

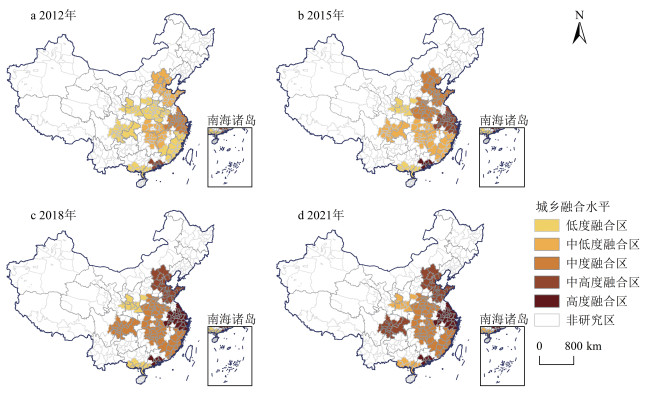

图 4 2012—2021年十大城市群城乡融合水平的时空变化 Fig.4 Spatialtemporal Changes of Urban-rural Integration Levels in Ten Urban Agglomerations from 2012 to 2021 |

由图 4可以看出,总的来看,2012—2021年十个城市群的城乡融合发展水平都明显提高。空间尺度上,十大城市群的城乡融合呈现发展不均衡现象,总体呈“东高西低”的分布态势。城乡融合发展水平一直保持前列的主要是分布在东部沿海地区的京津冀城市群、长三角城市群和珠三角城市群,这三个城市群正是在“十四五”规划中提出的“优化提升”的城市群,位于第一梯队。之所以这些城市群的城乡融合发展表现出较高的水平,主要是因为“优化提升”类城市群享有更多的政策支持和良好的资源配置,且拥有较为雄厚的经济基础,为城乡融合提供了物质基础,促进了城乡一体化发展,从而带动城乡融合发展水平的提升。时间尺度上,2012年、2015年、2018年和2021年的城乡融合水平均值分别是0.156、0.189、0.218和0.228,增幅为46.15%。2012年,各城市群城乡融合发展尚处于起步阶段,大部分城市群城乡融合发展为低度或中低度融合水平,仅有珠三角和长三角城市群处于中度、中高度融合阶段。2015年,大部分城市群城乡融合发展水平有小幅提升,其中,珠三角城市群城乡融合发展指数超过0.35,处于高度融合水平;长三角城市群也转变为中高度融合。2018年,长三角城市群的城乡融合发展水平得到明显提升,与珠三角城市群都位于高度融合区,并且多个城市群提升为中度融合区。2021年,大部分城市群都处于中度及以上融合水平,说明从整体来看,城乡融合发展进程较为顺利。在空间分布上,呈现中高度融合区及高度融合区环绕中度融合区的分布态势。

(2)各城市群城乡融合水平分布差异

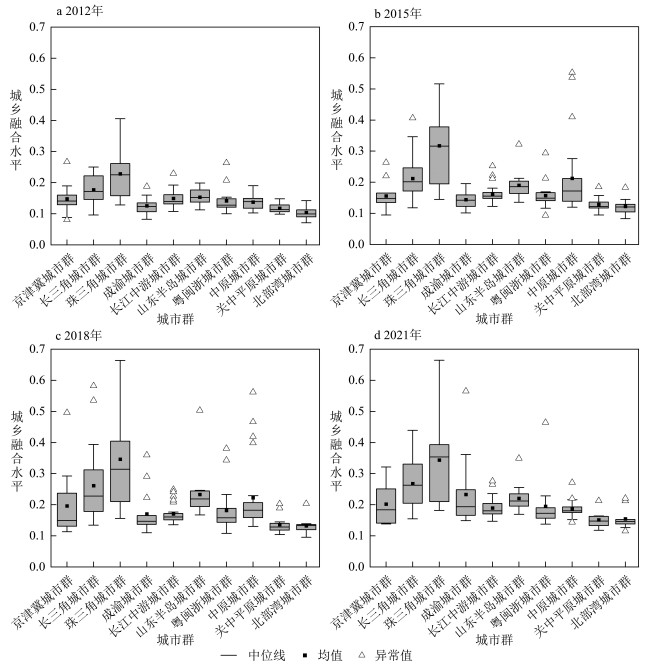

如图 5所示,城市群城乡融合水平分布主要为中值均衡型。长三角、山东半岛、中原和北部湾城市群的中位线大多位于箱体中心,说明各城市城乡融合水平值分布较为对称,而其他城市群的城市城乡融合水平值存在一定偏斜。2012—2021年,在十个城市群中,长三角和珠三角城市群的中位线始终明显高于其他城市群,说明这两个城市群的城乡融合整体水平明显高于其余城市群。通过对比箱体长度可以发现,京津冀、长三角和珠三角城市群的箱体长度较长,说明内部城市的城乡融合水平值较为分散,尤其是珠三角城市群,城乡融合水平的分散分布态势尤为明显,各城市间城乡融合水平差异较大。2012年,仅有个别城市群出现异常值,大部分城市群的数据点主要集中在四分位数所定义的范围内,表明城市群内各城市的城乡融合水平相对均衡,无突出差异。而在2015、2018和2021年,各个城市群几乎都有异常值出现且大多位于箱体上方,代表每个城市群内部都有个别城市的城乡融合水平显著高于其他城市。从变化上看,2012—2021年,京津冀和成渝城市群内部各城市城乡融合水平差异的增大较为明显。

|

图 5 2012—2021年各城市群城乡融合水平分布差异 Fig.5 The Distribution Differences of Urban-rural Integration Level in Different Urban Agglomerations from 2012 to 2021 |

表 4为实证研究的基准回归结果。第(1)列是未加入控制变量的回归结果, (2)—(7)列为依次加入控制变量的结果。结果表明,无论是否加入控制变量,一次项回归系数在1% 的水平上显著为正,二次项回归系数在1% 的水平上显著为负,说明城市群多中心空间结构与城乡融合水平的关系呈现出先扬后抑的倒U型特征。也就是说,在较低的多中心水平下,进一步提升多中心水平有助于推动城乡融合发展进程,但当多中心水平达到较高阶段时,过于均衡的多中心空间布局反而抑制了城乡融合发展,这与前文理论分析部分相吻合,并验证了本文所提出的假说。

| 表 4 基准回归结果 Tab.4 Baseline Result |

结合前文理论分析可知,在较低的多中心水平阶段,多中心空间结构使得城市间关联增强,中心城市的职能和产业易向非中心城市扩散,乡村也可借助与城市的地理邻近性,“借用”城市的规模优势来实现自身经济增长。在要素流动方面,多中心性打破了单一中心城市的要素垄断,各城市中心发展到一定程度后,一些经济要素如劳动力、资本等会向周边地区扩散,乡村地区可凭借较低的成本优势吸纳城市溢出的要素,促进自身发展。在推动市场一体化方面,多中心性使得市场一体化程度逐步提升,乡村地区的劳动力、土地等能借助城市“外溢”的市场机遇,更顺畅地进入市场,并且,这有助于产业协作的良好发展,助力乡村产业结构优化,推动城乡融合。在基础设施和公共服务方面,乡村地区可以“借用”城市在基础设施建设上的规模优势,并且,日益发展的交通基础设施有利于扩大城市的辐射范围,利于要素、资本等在城乡之间的流动。同时,在多中心模式下,各中心城市的公共服务资源也会向乡村延伸和覆盖,乡村可实现“功能规模借用”,从而促进城乡基本公共服务均等化,对城乡融合产生积极作用。但是,当多中心化过度时,经济活动的分散性会导致城市群内部形成多个相对孤立的中小型城市单元,使城市对乡村生产要素的吸纳能力下降,难以发挥其正向溢出效应,反而无法更好将资源和要素传递到乡村,抑制城乡融合发展进程。

从控制变量结果来看,除政府干预程度的系数为负之外,其余因素的回归系数结果均为正且大部分显著。其中,人口城镇化水平的系数显著为正,且人口城镇化水平每提高1%,城乡融合水平能提高9%,主要是因为这既能打破劳动力在城市和农村的流动障碍,促进公共服务均等化[38],又有利于城乡生产要素的重新配置,推动乡村地区技术创新和劳动生产率的提升[39],从而缩小城乡差距。经济发展水平的提高也会显著促进城乡融合发展,且回归系数为0.222,说明经济发展对城乡融合的正面影响较大,这是因为随着经济发展水平的不断提高,向农村基础设施和养老、教育、就业、社会保障等公共服务建设的投资也会持续加大,提升了城乡公共服务均等化水平,进而对城乡融合产生促进作用。开放度与城乡融合发展也呈现正相关,开放度的提高意味着更多外资进入,有利于引进先进技术和新产业,创造大量就业机会,吸引农村劳动力向城市流动并稳定就业,增加农村居民收入,同时促进城市先进要素向农村扩散,加强城乡经济联系。政府干预的系数为负,表明政府干预程度的提高会抑制城乡融合。由于当今有些地方政府还存在城市偏向行为,更关注城市发展,采取一系列政策措施来促进城市经济增长,而忽视农村地区的发展需求,因此,会影响城乡资源的配置,对城乡融合进程造成不利影响。土地城镇化对城乡融合发展有正向影响,主要是因为土地城镇化水平的提高一方面为产业发展和人口集聚提供更多空间,吸纳农村剩余劳动力;另一方面,城市扩张过程中会带动周边农村地区的基础设施和公共服务共享,缩小城乡发展差距,助力城乡融合。物质资本投入的系数为正,但并不显著,表明物质资本投入在促进城乡融合方面的效果未能充分体现。

4.2.2 稳健性检验为了检验上述多中心空间结构与城乡融合发展之间的倒U型非线性关系的可靠性,本文从以下三个方面采取稳健性检验,如表 5所示。

| 表 5 稳健性检验 Tab.5 Robustness Check |

一是剔除直辖市。由于北京、天津、上海和重庆作为直辖市,在政治等级和资源方面与其他地级市存在较大差异,具有特殊性,从而使得估计结果存在偏差,因此剔除上述四个直辖市后重新回归,如(1)列所示,多中心性的一次项和二次项回归系数依旧都通过1%的显著性水平,并且系数符号都未发生变化,表明剔除直辖市的稳健性检验是通过的。

二是剔除样本。考虑到2019年底所发生的新冠疫情对经济社会所造成的巨大冲击,将2020年数据剔除,以排除不利冲击对回归结果的影响,结果如列(2)所示,除回归系数大小有所波动,其他与基准回归结果类似,表明城市群多中心性在剔除疫情等不利外生冲击的影响后,依旧对城乡融合发展产生显著的先促进后抑制的作用。

三是削减样本。本文对样本时间跨度进一步缩减,选择2013—2020年的样本对模型重新估计。结果如(3)列所示,当缩减样本的时间跨度之后,多中心性一次项和二次项系数正负不变且显著,也证明基准回归结果稳健。

4.2.3 异质性分析本文中所涉及的十个城市群发展程度差异较大。因此,本文按照城市群的发展水平、经济活动密度等将十个城市群分为两类,即成熟型城市群和发展型城市群。其中,成熟型城市群包括京津冀、长三角和珠三角城市群,发展型城市群包括成渝、长江中游、山东半岛、粤闽浙、中原、关中平原和北部湾城市群。进而检验不同发展阶段城市群的空间结构对城乡融合水平的影响,结果如表 6所示。

| 表 6 发展阶段异质性检验 Tab.6 Heterogeneity Test at Different Development Stages |

在成熟型城市群中,城市群多中心性的一次项和二次项系数均不显著,说明成熟型城市群的多中心性对城乡融合的影响并不明显。这主要是因为成熟型城市群发展较为成熟,经济结构和城市布局等相对稳定,城乡融合发展已经达到一定水平,因此多中心性对城乡融合的边际影响可能较小,导致一次项和二次项不显著。而对于发展型城市群,多中心性的一次项系数在1%的水平上显著为正,二次项系数在1%的水平上显著为负,说明对于发展型城市群而言,多中心空间结构对城乡融合具有显著的先促进后抑制的作用。这是由于发展型城市群尚处于快速发展阶段,多中心性的变化对城乡之间的资源配置、公共服务的分配等方面影响更为明显,从而显著影响城乡融合水平。

5 结论与建议 5.1 结论本文以中国十大城市群为研究对象,依据2012—2021年162个城市的面板数据,从人口、经济、空间、社会和生态五个维度构建城乡融合发展水平的评价体系,量化分析城市群的多中心指数及城乡融合发展水平,并探究城市群多中心空间结构对城乡融合发展的影响。主要结论如下:

(1)2012—2021年间,长三角、珠三角、山东半岛和粤闽浙城市群等大致呈向多中心发展的态势,而长江中游、中原、关中平原和北部湾城市群近年来呈现多中心性减弱的趋势。并且,京津冀、长三角、珠三角、成渝、山东半岛和关中平原城市群的多中心指数变化不大,空间结构趋于稳定。

(2)2012—2021年,十大城市群的城乡融合发展水平整体呈稳步提升的发展趋势。其中,城乡融合发展水平相对较高的是京津冀、长三角和珠三角城市群,且这些城市群多中心性较为明显,呈上升趋势。空间上,各城市群城乡融合存在显著差异,呈现中高度及高度融合区环绕中度融合区的分布态势。

(3)城市群多中心空间结构与城乡融合发展水平之间的关系呈现显著的倒U型变化趋势,即当城市群空间结构处于较低的多中心水平时,多中心发展模式有助于促进城乡融合发展;而当多中心水平达到一定水平后,过度的多中心化发展反而会抑制城乡融合进程。

(4)不同发展阶段的城市群,其多中心空间结构对城乡融合的影响也不相同。发展型城市群多中心空间结构与城乡融合发展具有显著的非线性倒U型关系,而成熟型城市群的多中心性对城乡融合发展的影响并不显著。

5.2 对策启示本文开展城市群多中心空间结构对城乡融合发展的影响的研究,对于提高城市群空间利用效率、促进区域均衡发展和全面推进城乡融合具有重要的实践意义。根据上述研究结论,提出以下对策启示:

(1)因地制宜构建合理的城市群内部层级结构,促进城乡融合发展。本文研究表明,城市群多中心空间结构与城乡融合发展之间呈现倒U型关系,过于紧凑或分散的空间结构都会对城乡融合产生抑制效果。因此,在规划方向上,一方面应注重发挥中心城市对非中心城市和小城镇的扩散与溢出效应,另一方面要警惕城市群的过度多中心化趋势,避免过度均等化而导致资源的无效分配和产业同质化而阻碍城乡协同发展。在构建城市群层级结构时,应分类引导大中小城市和乡村地区的发展方向,塑造一个层次分明、协同合作的城市体系,即以核心城市为引领,非中心城市为支撑,乡村地区为基础。这样能够避免资源过度集中在少数大城市,使得乡村地区可以借助城市资源,得到更好发展。

(2)强化城乡要素双向流通,促进城乡融合发展。应发挥中心城市的优势,通过集聚效应和选择效应提高全要素生产率,并在经济发展优势作用下通过延伸产业链、提高附加值等方法,刺激乡村产业发展,促进城乡融合;同时应该有效促进数量众多、规模较小的城镇均衡发展,一方面小城镇紧凑发展能发挥一定的集聚效应,具有一定的产业基础之后能够产生相应的辐射带动乡村的能力,做好城乡经济联系的纽带;另一方面多中心式发展的小城镇与中心城市形成互补效应,弥补中心城市规模过大产生的选择效应对某些产业和企业的挤出效应,从而有效吸纳乡村人口转移,实现城乡间的空间均衡,促进城乡融合发展。与此同时,应有效发挥市场竞争力量,通过市场机制激发城市群内部的城市间、城乡间的生产要素双向合理流动,促进资源的有效配置,以实现城市群整体竞争力的提升。

(3)加强基础设施和公共服务的均等化建设,促进城乡融合发展。城市群内部应建立快速便捷的综合交通网络体系,以连接城市群多层级城镇中心和乡村地域,压缩要素流动的时空成本、促进多个中心城市产业与知识向周边城市和乡村地域的扩散和溢出。打破行政管理藩篱,破除城乡之间的户籍壁垒和公共服务供给不均等,实现城市群内部的市场一体化,适应现代社会对劳动力自由流动的要求。推动城市群内中心城市的优质公共服务资源向周边城市和乡村地区拓展布局,利用中小城市数量多、范围广的优势为乡村地域提供公共服务,逐步实现城乡公共服务资源配置的均等化。

(4)政府应以国家战略需求为导向,转变政策思路,在城乡融合发展中发挥关键引领作用。当前,我国城乡融合发展已迈入新阶段,但部分地区仍存在城乡差距较大等问题,这与政府长期存在的一些城市偏向政策密切相关。因此,政府应从顶层设计入手,纠正城市群内部“核心—边缘”失衡的政策导向[40],摒弃城市偏向,制定全方位促进城乡均衡发展的策略。同时,政府也应深化对城市群形成与发展中的科学问题的认识,包括深入研究城市群空间集聚溢出效应,科学解决城乡资源配置不合理等问题,实现中心城市和中小城市、乡村地区的共生联动发展,以实现整个城市群的积极发展。

| [1] |

胡国建, 陈传明, 金星星, 等. 中国城市体系网络化研究[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 681-693. [Hu Guojian, Chen Chuanming, Jin Xingxing, et al. Research progress of networking of urban systems in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 681-693.] |

| [2] |

刘生龙, 胡鞍钢. 交通基础设施与经济增长: 中国区域差距的视角[J]. 中国工业经济, 2010(4): 14-23. [Liu Shenglong, Hu Angang. Transport infrastructure and economic growth: Perspective from China's regional disparities[J]. China Industrial Economics, 2010(4): 14-23.] |

| [3] |

方创琳, 王振波, 马海涛. 中国城市群形成发育规律的理论认知与地理学贡献[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 651-665. [Fang Chuanglin, Wang Zhenbo, Ma Haitao. The theoretical cognition of the development law of China's urban agglomeration and academic contribution[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 651-665.] |

| [4] |

孙斌栋, 王旭辉, 蔡寅寅. 特大城市多中心空间结构的经济绩效——中国实证研究[J]. 城市规划, 2015, 39(8): 39-45. [Sun Bindong, Wang Xuhui, Cai Yinyin. An empirical study on the economic performance of polycentric spatial structure of mega-cities in China[J]. City Planning Review, 2015, 39(8): 39-45.] |

| [5] |

陈玉, 孙斌栋. 京津冀存在"集聚阴影"吗——大城市的区域经济影响[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1936-1946. [Chen Yu, Sun Bindong. Does "agglomeration shadow" exist in Beijing-Tianjin-Hebei region? Large cities' impact on regional economic growth[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1936-1946.] |

| [6] |

刘维奇, 吴明月, 张金龙. 多中心空间结构对城乡融合发展的影响研究[J]. 管理学刊, 2024, 37(1): 24-41. [Liu Weiqi, Wu Mingyue, Zhang Jinlong. Research on the effect of polycentric spatial structure in promoting urban-rural integration[J]. Journal of Management, 2024, 37(1): 24-41.] |

| [7] |

魏晓彤, 冯鲍, 阎世平. 数字经济对城乡融合发展的影响及其作用机制[J]. 技术经济与管理研究, 2024(1): 153-158. [Wei Xiaotong, Feng Bao, Yan Shiping. The impact and mechanism of the digital economy on the integrated development of urban and rural areas[J]. Journal of Technical Economics and Management, 2024(1): 153-158.] |

| [8] |

戈大专, 孙攀, 汤礼莎, 等. 国土空间规划支撑城乡融合发展的逻辑与路径[J]. 中国土地科学, 2023, 37(1): 1-9. [Ge Dazhuan, Sun Pan, Tang Lisha, et al. The logic and path of supporting urban-rural integrated development through territorial space planning[J]. China Land Science, 2023, 37(1): 1-9.] |

| [9] |

刘修岩, 李松林, 陈子扬. 多中心空间发展模式与地区收入差距[J]. 中国工业经济, 2017(10): 25-43. [Liu Xiuyan, Li Songlin, Chen Ziyang. Polycentric development and its effect on regional income disparity[J]. China Industrial Economics, 2017(10): 25-43.] |

| [10] |

王妤, 孙斌栋. 城市规模分布对地区收入差距的影响——基于LandScan全球人口数据库的实证研究[J]. 城市发展研究, 2021, 28(6): 25-32. [Wang Shu, Sun Bindong. The effect of city size distribution on regional income disparities: An empirical research based on LandScan population database[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(6): 25-32.] |

| [11] |

曾鹏, 李洪涛, 邢小玉, 等. 中心城市首位度对区域经济协调发展的影响研究——基于中国19个城市群的分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023, 29(1): 56-69. [Zeng Peng, Li Hongtao, Xing Xiaoyu, et al. A study on the influence of the first degree of central cities on the coordinated development of regional economy: Analysis based on nineteen large urban agglomerations in China[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2023, 29(1): 56-69.] |

| [12] |

王彩艳, 刘修岩. 城市群多中心空间结构对乡村振兴的影响——基于中国19个城市群的实证分析[J]. 经济地理, 2023, 43(1): 55-63. [Wang Caiyan, Liu Xiuyan. The influence of polycentric spatial structure of urban agglomeration on rural revitalization: Based on 19 urban agglomerations in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(1): 55-63.] |

| [13] |

杨桐彬, 朱英明, 杜家禛. 中国城市群是否存在借用规模?[J]. 地理科学进展, 2022, 41(7): 1156-1167. [Yang Tongbin, Zhu Yingming, Du Jiazhen. Is there a borrowed size in China's urban agglomerations?[J]. Progress in Geography, 2022, 41(7): 1156-1167.] |

| [14] |

姚常成, 宋冬林. 借用规模、网络外部性与城市群集聚经济[J]. 产业经济研究, 2019(2): 76-87. [Yao Changcheng, Song Donglin. Borrowedsize, network externalities and agglomeration economies in the urban agglomerations[J]. Industrial Economics Research, 2019(2): 76-87.] |

| [15] |

Alonso W. Urban Zero Population Growth[J]. Daedalus, 1973, 102(4): 191-206. |

| [16] |

Meijers E J, Burger M J. Stretching the concept of 'borrowed size'[J]. Urban studies, 2017, 54(1): 269-291. DOI:10.1177/0042098015597642 |

| [17] |

Volgmann K, Rusche K. The geography of borrowing size: Exploring spatial distributions for German urban regions[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2020, 111(1): 60-79. DOI:10.1111/tesg.12362 |

| [18] |

石敏俊, 张瑜, 郑丹. 城市群空间结构对地区间收入差距的影响研究[J]. 经济纵横, 2023(2): 90-101. [Shi Minjun, Zhang Yu, Zheng Dan. Impacts of urban agglomeration spatial structure on regional income disparity[J]. Economic Perspective, 2023(2): 90-101.] |

| [19] |

Meijers E J, Burger M J, Hoogerbrugge M M. Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe[J]. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 181-198. DOI:10.1111/pirs.12181 |

| [20] |

Glaeser, E L, Ponzetto G A M, Zou Y M. Urban networks: Connecting markets, people, and ideas[J]. Papers in Regional Science, 2016, 95(1): 17-59. DOI:10.1111/pirs.12216 |

| [21] |

宋林, 张蕾蕾. 城市群多中心空间结构与地区收入差距——基于我国十大城市群的实证分析[J]. 经济问题探索, 2023(4): 86-101. [Song Lin, Zhang Leilei. Polycentric spatial structure of urban agglomeration and regional economy disparity: Based on the empirical test of ten urban agglomerations in China[J]. Inquiry into Economic Issues, 2023(4): 86-101.] |

| [22] |

程刚, 赵长娟. 多中心空间发展模式是否有助于缩小城乡收入差距?[J]. 财贸研究, 2023, 34(3): 15-27, 67. [Cheng Gang, Zhao Changjuan. Whether polycentric spatial development pattern contribute to reducing urban-rural income gap?[J]. Finance and Trade Research, 2023, 34(3): 15-27, 67.] |

| [23] |

孙婧芳. 城市劳动力市场中户籍歧视的变化: 农民工的就业与工资[J]. 经济研究, 2017, 52(8): 171-186. [Sun Jingfang. Changes to hukou discrimination in China's labor market: Employment and wages of rural migrant workers[J]. Economic Research Journal, 2017, 52(8): 171-186.] |

| [24] |

陈姝兴, 丁登龙, 吴康. 借用规模视角下中国城市收缩时空特征及其空间溢出效应[J]. 经济地理, 2024, 44(3): 66-75. [Chen Shuxing, Ding Denglong, Wu Kang. Spatiotemporal characteristics and spatial spillover effects of urban shrinkage in China: Based on the perspective of borrowed size[J]. Economic Geography, 2024, 44(3): 66-75.] |

| [25] |

孙东琪, 鲁嘉颐, 张明斗, 等. 借用规模与集聚阴影视角下中国小城镇服务功能评估——以苏南地区为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(2): 199-213. [Sun Dongqi, Lu Jiayi, Zhang Mingdou, et al. Evaluation of service function of small towns in China from the perspective of borrowed size and agglomeration shadow: A case study of southern Jiangsu Province[J]. Progress in Geography, 2022, 41(2): 199-213.] |

| [26] |

程开明. 聚集抑或扩散——城市规模影响城乡收入差距的理论机制及实证分析[J]. 经济理论与经济管理, 2011(8): 14-23. [Cheng Kaiming. Aggregation or diffusion: Theoretical and empirical analysis on urban size and urban-rural income gap[J]. Economic Theory and Business Management, 2011(8): 14-23.] |

| [27] |

Liu X, Wang M. How polycentric is urban China and why? A case study of 318 cities[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 151: 10-20. DOI:10.1016/j.landurbplan.2016.03.007 |

| [28] |

张玎. 基于Zipf法则的浙江省城市规模分析[J]. 对外经贸, 2011(12): 96-98. [Zhang Ding. Analysis of city scale in Zhejiang Province based on Zipf's law[J]. Foreign Economic Relations and Trade, 2011(12): 96-98.] |

| [29] |

Meijers E J, Burger M J. Spatial Structure and Productivity in US Metropolitan Areas[J]. Environment and Planning A, 2010, 42(6): 1383-1402. DOI:10.1068/a42151 |

| [30] |

周佳宁, 秦富仓, 刘佳, 等. 多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9): 166-176. [Zhou Jianing, Qin Fucang, Liu Jia, et al. Measurement, spatial-temporal evolution and influencing mechanism of urbanrural integration level in China from a multidimensional perspective[J]. China Population, Resources and Environment, 2019, 29(9): 166-176.] |

| [31] |

徐姗, 吴青青. 中国城乡融合水平时空分异特征及影响因素分析[J]. 统计与决策, 2023, 39(20): 114-119. [Xu Shan, Wu Qingqing. Spatiotemporal differentiation characteristics and influencing factors of urbanrural integration level in China[J]. Statistics and Decision, 2023, 39(20): 114-119.] |

| [32] |

王富喜, 毛爱华, 李赫龙, 等. 基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1323-1329. [Wang Fuxi, Mao Aihua, Li Helong, et al. Quality measurement and regional difference of urbanization in Shandong Province based on the entropy method[J]. Chinese Journal of Geography, 2013, 33(11): 1323-1329.] |

| [33] |

Zhang D, Kong X, Shen M. Does polycentric spatial structure narrow the urban-rural income gap? Evidence from six urban clusters in China[J]. China Economic Review, 2023, 80: 1-16. |

| [34] |

陈坤秋, 龙花楼. 中国土地市场对城乡融合发展的影响[J]. 自然资源学报, 2019, 34(2): 221-235. [Chen Kunqiu, Long Hualou. Impacts of land market on urban-rural integrated development in China[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(2): 221-235.] |

| [35] |

胡永浩, 胡南燕, 杨嘉乐, 等. 数字乡村建设对城乡融合发展的影响及其机制研究——基于要素双向流动视角[J]. 经济问题探索, 2024(10): 45-59. [Hu Yonghao, Hu Nanyan, Yang Jiale, et al. Research of the impact and mechanism of digital village development on urban-rural integration: Based on the perspective of two-way flow of factors[J]. Exploration of Economic Issues, 2024(10): 45-59.] |

| [36] |

廖祖君, 王理, 杨伟. 经济集聚与区域城乡融合发展——基于空间计量模型的实证分析[J]. 软科学, 2019, 33(8): 54-60, 72. [Liao Zujun, Wang Li, Yang Wei. Economic agglomeration and development of regional urban-rural integration: An empirical analysis based on spatial econometric model[J]. Soft Science, 2019, 33(8): 54-60, 72.] |

| [37] |

周佳宁, 邹伟, 秦富仓, 等. 值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1836-1851. [Zhou Jianing, Zou Wei, Qin Fucang, et al. Review of urban-rural multi-dimensional integration and influencing factors in China based on the concept of equivalence[J]. Geographical Research, 2020, 39(8): 1836-1851.] |

| [38] |

周心怡, 李南, 龚锋. 新型城镇化、公共服务受益均等与城乡收入差距[J]. 经济评论, 2021(2): 61-82. [Zhou Xinyi, Li Nan, Gong Feng. New urbanization, equalization of public services and urbanrural income gap[J]. Economic Review, 2021(2): 61-82.] |

| [39] |

Ma X, Wang F, Chen J, et al. The income gap between urban and rural residents in China: Since 1978[J]. Computational Economics, 2018, 52(4): 1153-1174. DOI:10.1007/s10614-017-9759-4 |

| [40] |

陆军, 毛文峰. 城市网络外部性的崛起: 区域经济高质量一体化发展的新机制[J]. 经济学家, 2020(12): 62-70. [Lu Jun, Mao Wenfeng. The rise of urban network externalities: A new mechanism for the high-quality integrated development of regional economy[J]. Economist, 2020(12): 62-70.] |