2. 中央财经大学 经济学院, 北京 100081

2. School of Economics, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

城乡融合发展是中国式现代化的必然要求。大国之大,不在于疆域之大和人口之多,而在于变化之巨大;治理之难,不在于事务之重,而在于事务之复杂。党的十八大以来,面对城乡发展不平衡的问题,各级政府积极探索缩小城乡发展差距的有效路径,为城乡融合发展奠定了坚实的基础。然而必须正视的是,在新发展阶段,城乡差距依然存在,城乡二元结构尚未完全消除,城乡融合发展仍面临着诸多现实挑战与发展困境[1]。在当前乡村全面振兴战略持续深入的视域下,深入探讨影响城乡融合发展的关键因素,进而加快协调城乡融合发展的步伐,已成为亟待解决的重要问题。

城乡融合发展的核心在于实现城乡间各类生产要素的自由流动和优化配置,其中土地要素是城乡融合发展的关键要素之一[2]。在城镇化发展进程中,政府主导的土地配置机制对于有效吸引外部投资,以及促进工业化、城镇化的快速发展,具有不可或缺的作用,为中国经济的迅猛发展提供了强有力的动力支持和制度保障。然而,这种增长模式在取得显著成效的同时,也伴随着土地资源过度消耗和土地利用效率低下的问题,对于城乡关系发展造成了较为严峻的挑战[3]。分税制改革后,“财权层层上收、事权层层下移”的压力迫使地方政府为寻求新的地方财政收入源泉,获取“第二财政”,一般会以较低的价格大规模地出让工业用地,同时以较高的价格限制出让商业住宅用地[4]。这种“双轨制”策略导致城市建设用地中工业用地比重偏高,引发土地资源利用效率低下以及经济结构失衡等问题[5],导致土地资源错配,进而阻碍中国城乡融合发展进程。

资源的配置效率一直是经济学研究的核心议题,是推动经济发展的持续动力[6]。自Hsieh等[7]首次从集约边际角度提出资源错配问题以来,学者们对资源错配这一复杂概念展开了广泛界定和探讨。但从现有文献梳理结果来看,目前学界在考察土地资源错配的经济和社会影响时,多聚焦于土地利用方式与生产效率之间的关系[8-10],而较少涉及土地资源错配对城乡关系的影响。已有研究发现,由偏向性供地政策所导致的土地资源错配致使地方经济发展过度依赖工业化和房地产化,造成地方产业过度结构失衡[11],不利于地区整体创新能力提升[12],同时制约地区经济高质量发展[13],致使地区环境问题日益严重[4]。现有研究为本文理解土地资源错配的经济和社会后果提供了重要启示,但鲜有研究揭示土地资源错配对城乡关系发展的直接影响。谢冬水[14]的研究虽然关注到土地资源错配会扩大城乡收入差距,但并未深入探讨其对城乡融合发展的综合影响。陈坤秋和龙花楼[2]更深入研究了土地市场对城乡融合发展的影响,并指出土地配置的扭曲会制约城乡融合发展,但其同样使用城乡收入差距作为城乡融合发展水平的表征变量,这在一定程度上限制了研究的深度和广度。在当前供给侧结构性改革稳步推进下,如何通过优化土地资源配置,提高土地配置效率,促进城乡要素的顺畅流动,进而实现城乡融合发展的有序推进,已成为政策设计的关键之一。其结果不仅可以提高土地资源配置效率,还能推动城乡融合发展。

基于上述分析,本文旨在从人口、经济、社会、生态以及空间信息融合五个维度构建城乡融合发展水平的指标评价体系。利用土地市场网数据,以2008—2020年中国省级面板数据为样本,实证检验土地资源错配对城乡融合发展的影响。同时从“双循环”视角出发,探讨土地资源错配对城乡融合发展的影响机制,为缓解土地资源错配对城乡融合发展的影响提供新视角。此外,本文将深挖土地资源错配的空间溢出效应,为深层次理解土地资源错配不利影响提供事实依据。

相较于已有研究,本文可能的边际贡献在于:①在研究内容上,本文系统梳理了土地资源错配影响城乡融合发展的理论基础,通过实证研究,揭示了土地资源错配对城乡融合发展的影响。②在研究视角上,本文基于“双循环”视角,分析了土地资源错配对城乡融合发展的影响机制,为缓解土地资源错配对城乡融合发展的抑制效应提供了可能。③在研究深度上,本文进一步探讨了土地资源错配对城乡融合发展的空间溢出效应,为深入理解土地资源合理配置的重要性提供了理论依据和决策参考。

2 理论分析与研究假说 2.1 土地资源错配对城乡融合发展的影响土地既是城乡空间融合发展的现实载体,也是居民生产活动所必需的要素资源,在城乡融合发展中发挥着重要作用。然而,“土地财政”促使地方政府的财政和政绩日益依赖“经营土地”与“经营城市”,引发了土地资源错配和城乡发展失衡问题,对城乡关系融合发展产生了不利影响。尤其在“园区工业化”“以地生财”“以地融资”等城市化决策导向下,地方政府普遍采取针对性的土地供给策略,进一步加剧了土地资源错配对城乡融合的抑制效应。分税制改革后,地方政府对商住用地的出让收入形成了“土地财政”路径依赖,导致土地供给策略扭曲(工业用地低价协议出让、商住用地招拍挂溢价)。工业用地与商住用地的“价格双轨制”,本质上是城乡土地发展权的不平等定价:工业用地低价供给构成对城市工业资本的隐性补贴,而商住用地高价出让则将城市扩张成本转嫁给城乡流动人口。这种价格扭曲导致土地资源过度向城市工业部门集中。一方面,农业转移人口因高额的居住成本难以市民化;另一方面,乡村土地因缺乏有效的价值实现机制,陷入“低效利用—资金匮乏”的恶性循环[15, 16]。这种歧视性供地行为对城乡关系融合发展产生不利影响。具体而言:

第一,在人口融合方面,土地资源错配导致的城市工业快速扩张、商住用地发展缓慢,对城乡人口融合产生了障碍[11]。一方面,因高价限量供应商住用地所导致的房地产价格过高,提升了农村劳动力流入门槛,从而抑制了城市对农村剩余劳动力的“拉力”,导致农村劳动力与随迁人口在城乡之间“两栖”生活,阻碍了人口在城乡之间的自由流动;同时,因城市地区公共服务门槛所产生的人口选择机制,进一步加剧了城乡人口结构失衡[17]。另一方面,城市土地被用于经济行为的开发而非用于公共基础设施建设,导致城市地区的公共资源不能满足城乡融合发展进程中的市民化需求,使城乡福利差距拉大,阻碍公共服务均等化发展,从而抑制城乡人口融合发展。另一方面,政府为了更好地出让城市土地资源的需要而“经营城市”,为出让土地而提供的配套设施进一步拉大了城乡的基本公共服务差距,使城乡福利差距扩大,阻碍了基本公共服务均等化发展,从而抑制城乡人口融合发展。第二,在经济融合层面,土地资源配置失衡引发结构性矛盾。城市工矿仓储用地被过度低价出让,致使城市工业用地过度扩张与农村集体经营性建设用地入市受限形成鲜明对比,这种城乡土地市场的“割裂”使工业企业难以向乡村地区转移,不仅抑制乡村产业结构优化[18],更阻碍了资本、技术等现代生产要素向乡村流动[19, 20],制约新型农村集体经济发展,同时导致乡村地区新质生产力发展较为薄弱,进而难以享有平等的发展机会,最终形成城乡经济深度融合的制度性障碍。第三,就社会融合而言,政府为获取“土地财政”而高价限量出让商住用地,导致城市房价过高。而较高的房价,一方面迫使城市低收入群体向郊区集聚,潜藏“贫民窟化”的社会治理风险[21];另一方面,因商住用地高价限量供应所导致的高房价导致社会贫富差距较大,可能降低乡村“无房阶层”对社会公平的认同感,不利于城乡社会融合发展。第四,在生态融合方面,土地资源错配引发系统性环境问题。工矿仓储用地低价过量供应导致城市“摊大饼”式扩张,从而吞噬周边耕地和生态用地(如湿地、林地),加剧了城市热岛效应;而因土地资源错配导致的城市创新成果不能“下沉”到农村,使农业面源污染(如农药滥用)未得到有效治理[22];同时,由于土地资源错配导致工业企业被锁定在了城市地区,导致乡村地区具有的丰富“碳汇”资源未得到有效利用,严重阻碍全域生态网络体系的完整性构建[23]。第五,在城乡空间信息融合方面,土地资源错配形成的倒逼机制使地方政府实施城市优先发展策略,使城乡空间关系天然上呈现“割裂”态势;同时,由人口、社会、经济和生态未得到有效融合,造成城乡关系的进一步“割裂”,最终制约城乡空间信息的深度融合。

综上,在“以地谋发展”的政策作用下,土地资源错配将对城乡人口、经济、社会、生态以及空间信息的融合发展产生负面效应,进而抑制城乡融合整体发展。由此,本文提出假说H1:

假说H1:土地资源错配能够抑制城乡融合发展。

2.2 “双循环”新发展格局的调节效应本文基于既有研究[24, 25],立足“双循环”发展视角,探究缓解土地资源错配对城乡融合发展制约效应的可能路径。

2.2.1 “外循环”的调节效应改革开放以来,中国贸易开放水平持续提升,已成为推动经济发展和塑造社会关系的关键因素之一[26]。作为“双循环”新发展战略的重要组成部分,“外循环”能够有效缓解土地资源错配对城乡融合发展的制约[27, 28]。具体而言,在“外循环”发展水平较高的地区,较高的对外开放程度通过技术要素扩散和产业结构优化等途径,能够有效缓解土地资源错配对城乡融合的负面影响。高水平对外开放促进了先进生产要素的引进,有助于扭转因土地资源错配导致的过度重化工业化倾向,推动区域新旧动能转换与产业结构升级,进而缓解土地错配对城乡融合的阻碍作用。反之,开放程度较低的地区则难以充分吸纳国外先进技术,导致经济发展质量不高。这不仅无法有效缓解土地资源错配的负面效应,甚至可能强化地方政府对“以地引资”模式的路径依赖,进一步加剧土地错配对城乡融合发展的不利影响。由此,本文提出假说2:

假说H2:“外循环”能够缓解土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用。

2.2.2 “内循环”的调节效应作为新发展格局的主体,“国内大循环”要求构建以内需为主导的发展模式,稳固国内“基本盘”,形成内需驱动、内部可循环的发展机制。“内循环”同样能够有效缓解土地资源错配对城乡融合发展的制约。一方面,内需增长天然伴随着产业结构从第二产业向第三产业的演进。这种趋势有助于打破各地区为追求短期经济增长而对第二产业形成的“锁定”效应,推动产业布局的优化调整,从而抑制因土地资源错配导致的粗放型产业过度扩张,缓解土地资源错配对城乡人口、经济、社会及空间融合的负面影响[29]。另一方面,内需发展意味着居民消费活力提升和更高层次的消费需求,这将倒逼企业进行创新升级[30],有助于提升资源利用效率和环境绩效,进而缓解土地资源错配对城乡生态融合的制约。

假说H3:“内循环”能够缓解土地资源错配对城乡融合发展的不利影响。

3 研究设计 3.1 计量模型设定 3.1.1 基准回归模型为探究土地资源错配对城乡融合发展的影响,本文构建如下双向固定效应模型:

| $ U r i_{c t}=\beta_0+\beta_1 L r m_{c t}+\beta_2 \boldsymbol{X}_{c t}+\lambda_c+\lambda_t+\varepsilon_{c t} $ | (1) |

式(1)中,c表示省份;t表示时期;Urict为城乡融合发展指数;β0为常数项;Lrmct为土地错配指数;Xct为控制变量的集合(加粗表示向量,下同);β1和β2分别为核心解释变量与控制变量的回归系数;λc和λt分别用于控制地区和时间固定效应;εct为随机误差项。鉴于以往研究指出土地出让的影响可能存在滞后效应[22, 31, 32],本文在回归模型中纳入了土地错配指数的滞后项,以便更全面地捕捉其对城乡融合发展的动态影响。

3.1.2 调节效应模型为检验土地资源错配对城乡融合的影响机制,本文在式(1)基础上构建调节效应模型:

| $ \begin{aligned} U r i_{c t}= & \beta_0+\alpha \boldsymbol{M}_{c t} L r m_{c t}+\beta_1 L r m_{c t}+ \\ & \beta_2 \boldsymbol{X}_{c t}+\lambda_c+\lambda_t+\varepsilon_{c t} \end{aligned} $ | (2) |

式(2)中,Μct为中介变量,α为中介变量的影响系数,其他同式(1)。

3.1.3 空间杜宾模型为深入探究土地资源错配对城乡融合发展的空间溢出效应,本文构建了空间杜宾模型(SDM):

| $ \begin{aligned} U r i_{c t}= & \beta_0+\beta_1 L r m_{c t}+\beta_2 \boldsymbol{X}_{c t}+\rho_1 \sum\nolimits_i^n \boldsymbol{W}_{c t} Lrm_{c t}+ \\ & \rho_2 \sum\nolimits_i^n W_{c t} X_{c t}+\lambda_c+\lambda_t+\varepsilon_{c t} \end{aligned} $ | (3) |

式(3)中,Wct为空间权重矩阵;ρ1和ρ2为待估参数;其他变量同式(1)。本文采用了文献最常使用的空间Rook邻接权重矩阵W1(即0—1矩阵)来进行空间相关检验和模型分析,使用反地理距离权重矩阵W2来进行稳健性检验。

3.2 变量选取与测度 3.2.1 被解释变量本文的核心被解释变量为城乡融合发展水平。鉴于城乡融合是一个涉及多维度、多变量、多功能的复杂体系,既是指城乡发展的一种理想状态,又代表了城乡逐渐发展形成的过程[33]。本文结合城乡融合的内涵,借鉴了周佳宁等[30]学者的维度划分方法,构建了一个包含对比类、状态类指标的城乡融合发展评价体系(详见表 1),并采用了熵值TOPSIS法来确定城乡融合各指标的权重(Uri1)。为避免单一维度指标权重过大导致测量偏差,同时鉴于5个维度之间存在相关性,本文借鉴徐藜丹等[33]的做法,先利用熵值法计算单一维度内各指标的权重系数,进而求得各维度的得分。然后采用多边形面积法计算包含人口融合、经济融合、社会融合、生态融合、空间信息融合5个维度的综合指数,以得到城乡融合的另一度量值,用于后续的稳健性检验。

| 表 1 城乡融合发展水平评价指标体系 Tab.1 Indicator System for Evaluating the Level of Urban-rural Integration and Development |

本文的核心解释变量为土地资源错配。借鉴陈恭军[4]、赖敏[11]和谢冬水[15]对于土地资源错配的度量方法,系统搜集并整理了2008—2020年每宗土地交易数据;然后将每宗土地的交易金额和交易面积分别进行加总,将其汇总至省级层面,计算出各省每年商住用地平均价格和工业用地供地平均价格,使用二者的比值(Lrm)作为关键解释变量。选择这一指标的合理性在于,“单价比”与“面积比”相比更能体现土地资源配置效率,并且能反映地方政府在低价过度供应工业用地的同时高价限量供应商住用地所导致的开发区大量占地,挤压城乡融合空间载体,致使城市生活成本增加、城乡要素流动困难、地区产业发展不均衡等问题,此皆为制约城乡融合的重要因素,因此更能契合本文的研究需要。此外,使用商服用地平均价格与工业用地平均价格比(Lrm2)以及住宅用地平均价格与工业用地平均价格比(Lrm3)作为两个替代解释变量,分别衡量商业服务领域以及生活领域的土地资源错配。同时将工业用地成交面积和商住用地成交面积的比值(Lrm4)作为又一替代解释变量,从“面积比”角度来度量土地资源错配程度。

3.2.3 调节变量根据理论分析可知,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,为破解土地资源错配制约城乡融合发展的困境提供了结构性改革路径。因此,为实证检验该机制,本文分别选取了以下指标:在外循环维度,采用进出口贸易总额与地区生产总值的比值,即贸易开放度(Ol)作为国际循环参与度的量化指标;在内循环维度,选取社会消费品零售总额与地区生产总值的比值,即内需依赖度(Dd)作为国内市场循环效能的表征变量。通过构建“双循环”强度指数,既可考察内外市场联动对城乡要素配置的协同效应,又能揭示双循环新发展格局在优化空间资源配置、促进城乡功能互补中的调节作用。

3.2.4 控制变量借鉴以往的研究成果[2, 14],本文选取了人口聚集度(Pc)、文化程度(Ed)、经济发展水平(Pgdp)、财政支农(Gov)、市场化程度(Mar)、环境治理力度(Eg)、城乡对比系数(Urc)、空间集聚度(Sc)8个控制变量。指标的测算方法及描述性统计见表 2。

| 表 2 变量定义与描述性统计结果 Tab.2 Variable Definitions and Descriptive Statistics Results |

本文的样本数据为2008—2020年全国30省份(鉴于数据缺失严重,特不包含港澳台以及西藏地区)的平衡面板数据集。土地资源错配的数据来源于自然资源部下辖的中国土地市场网,城乡融合及其他变量的数据则主要来源于《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国工业统计年鉴》以及各省官网数据,部分缺失值使用插补法补齐。

4 实证分析 4.1 基准回归在Hausman检验成立前提下,本文采用时间和地区双重固定效应模型对式(1)进行了回归分析,表 3汇报了回归结果。模型(1)、(2)以及(3)分别对土地资源错配取当年(Lrm)、滞后一年(L.Lrm)和滞后两年(L2.Lrm)进行回归。模型(4)和(5)在控制当年的基础上分别控制滞后一年和滞后两年进行回归。模型(6)同时控制滞后一年和滞后两年。模型(7)同时控制当年、滞后一年和滞后两年(L2.Lrm)。结果均表明,土地资源错配及其滞后项对城乡融合发展具有显著负向影响。从经济学角度来看,以模型(7)为例,当期土地资源错配水平上升1个单位时,城乡融合发展水平下降0.033个单位,而滞后一年和滞后两年的土地资源错配每上升1个单位时,城乡融合发展水平分别下降0.024和0.033个单位。至此,假说H1得证。

| 表 3 土地资源错配对城乡融合的影响 Tab.3 Impact of Land Resource Mismatch on Urban-rural Integration |

本文将土地资源错配对城乡融合的影响划分为对城乡人口融合、城乡经济融合、城乡社会融合、城乡生态融合以及城乡空间信息融合五个维度的影响,回归结果如表 4所示。模型(1)显示,土地资源错配对城乡人口融合作用效果不明显。可能原因在于:一方面,土地资源错配促使工业企业被锁定在城市地区,城市工业就业机会对农村人口产生了“拉力”,从而增加了农村人口流动,推动了城乡人口融合发展;另一方面,土地资源错配导致房价过高,提升了城市地区的流动门槛,对农村人口产生了“推力”,不利于城乡人口融合发展。这种“拉力”和“推力”相互作用,可能致使土地资源错配对城乡人口融合的影响效应被遮掩,从而导致估计结果不显著。模型(2)表明,土地资源错配水平每上升1个单位,城乡经济融合水平下降0.068个单位水平。而滞后项不显著可能是因为土地资源错配在经济层面上的微弱滞后效应并不足以对当前的城乡经济融合发展产生影响。模型(3)显示,土地资源错配水平每提高1个单位,城乡社会融合发展水平下降0.098个单位水平。滞后项对城乡融合发展的影响作用不显著表明土地资源错配对城乡社会融合发展的影响在时间上的连续性不够,且累积效应较低,不足以对城乡社会融合产生影响。模型(4)表明,土地资源错配对城乡生态融合发展的抑制作用不明显。可能的解释是一方面,生态环境具有自我修复功能,统计单位时间过长导致环境变化不显著;另一方面,随着近年来环境保护力度不断加大,高能耗、高污染的企业逐渐退出历史舞台,导致土地资源错配对城乡生态融合的影响效果不明显。模型(5)显示,土地资源错配每上升1个单位,城乡空间信息融合下降0.038个单位,且影响具有明显的滞后效应。

| 表 4 土地资源错配对城乡融合的分维度影响 Tab.4 Sub-dimensional Impact of Land Resource Mismatch on Urban-rural Integration |

土地资源错配对城乡融合发展的影响效应可能存在内生性问题,原因在于:①地方政府在意识到土地资源错配的不良后果后的自主“纠偏”行为,可能产生反向因果问题;②由于发达地区的资源配置效率普遍较高,原有估计结果可能被低估;③城乡融合本身就涉及多方面的影响因素,可能遗漏重要变量。鉴于上述原因,本文采用系统广义矩估计方法(S-GMM)以应对基准回归过程中可能出现的内生性问题,确保研究结果的可靠性。

根据Chen等[35]以及Saiz[36]的研究结论,地势会对土地出让类型产生影响,且城市土地坡度越小,其房地产价格越高。李力行等[30]的研究也认为,坡度低于15度的面积占比越高,该地区工业用地出让比例也会更高。而胡深等[31]的研究发现,在官员晋升压力和财政压力双重作用下,当地政府的经济增长目标与土地资源错配高度。因此本文参考安勇等[12]以及毛文峰等[13]的做法,选用所在省份经济增长目标与全国经济增长目标之差与坡度小于15度土地面积占比的交互项,作为本文的第一个工具变量。此外,当地一把手可能基于其自身年龄对晋升的紧迫性做出判断,在这种压力作用下,过度依赖土地政策来提高经济增长成为政府的惯用措施[30, 38]。因此,本文使用省委书记在任期的年龄作为第二个工具变量。

从表 5的检验结果来看,AR(1)拒绝了原假设而AR(2)接受了原假设,表明模型满足一致性要求;Sargan统计量未通过显著性检验,进而证明了工具变量的有效性。同时,Lrm的系数显著为负,与表 3结果一致,所以再次认为基准回归模型的设置是合理的。此外,城乡融合滞后一期(L.Uri1)在1% 的显著性水平上通过了检验,且其系数为正,表明城乡融合发展在时间上具有较强的连续性,即当前城乡融合的发展状况受到前期城乡融合发展水平的影响,这一结果与现实情况相符。

| 表 5 内生性检验 Tab.5 Endogeneity Test |

鉴于城乡融合不同的测度方法可能对研究结果具有重要影响,本文使用“面积法”对城乡融合进行了重新测度。如表 6所示,模型(1)展现了使用面积法测算的城乡融合发展指数(Uri2)的回归结果,结果显示土地资源错配水平每上升1个单位,城乡融合发展水平下降0.324个单位,而之所以与基准回归结果表现较大差异,其可能原因在于使用面积法测度的城乡融合发展水平的数值较大,如表 1所示,Uri2的均值约为Uri1均值的8倍。

| 表 6 稳健性分析结果 Tab.6 Robustness Analysis Results |

考虑到核心解释变量土地资源错配的界定可能对研究结果具有重要影响,为研究上述基准回归结果是否具有稳健性,本文依次使用三个代理变量来替换基准模型中的土地资源错配指标。如表 6所示,模型(3)、(4)以及(5)分别使用商服用地平均价格与工业用地平均价格之比(Lrm2)、住宅用地平均价格与工业用地平均价格之比(Lrm3)以及工业用地成交面积与商服用地成交面积之比(Lrm4)作为衡量土地资源错配(Lrm)的代理指标进行回归,结果均与基准回归结果较为一致,表明本文使用商住用地平均价格与工业用地平均价格之比(Lrm)作为基准回归模型中的解释变量是有效的,且土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用是稳健的。

4.3.4 改变回归样本鉴于四大直辖市在经济社会发展和财政支持等方面与其他省份具有差异,为确保结果的准确性,本文在总样本中剔除了这些样本,并重新进行估计。回归结果与基准回归结果一致,表明土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用十分稳健。

4.4 调节效应检验为识别土地资源错配对城乡融合发展的作用机制中是否存在“双循环”发展的调节效应,本文构建了贸易开放水平与土地资源错配的交互项(Lrm×Ol)以及内需依赖度与土地资源的交互项(Lrm×Is),并进行了回归分析,结果详见表 7。模型(1)显示了贸易开放水平调节作用下土地资源错配对城乡融合发展的估计结果。Lrm×Ol系数显著为正,表明在土地资源错配抑制城乡融合发展的过程中,贸易开放水平发挥着显著的负向调节作用,即贸易开放水平能够有效缓解土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用,促进城乡融合发展。模型(2)给出了内需依赖度调节作用下土地资源错配对城乡融合发展(Uri1)的影响。Lrm×Dd系数显著为正,表明内需依赖度在土地资源错配对城乡融合发展产生影响的过程中起到了负向调节的作用。即在内需发展水平较高的地区,土地资源错配对城乡融合发展的抑制效应会明显降低。对比交互项系数发现,贸易开放程度和内需发展水平皆是缓解土地资源错配对城乡融合发展不利影响的有效途径,且内需依赖度的缓解作用略大于贸易开放水平。因此,本研究实证验证了“双循环”新发展格局在缓解土地资源错配对城乡融合发展制约中的重要作用,同时支持了“以国内大循环为主体”战略方向的正确性。至此,假说H2与假说H3得证。

| 表 7 调节效应检验 Tab.7 Moderating Effects Test |

由于中国经济建设坚持“全国上下一盘棋”,所以地区之间往往存在着紧密而广泛的经济联系,这种“你中有我、我中有你”的发展格局使得具有空间关联性的地区在宏观经济运行和地区发展状况方面表现出密切关系[39]。基于空间关联视角,土地资源错配对城乡融合产生的空间溢出效应,究其原因,可以归纳为以下三点:其一是地区示范效应。邻近地区成功的工业园区发展经验能够通过地区间的信息交流、官员流动以及技术外溢等途径对其他地区产生示范和模仿行为,引发这些地区的跟风建设工业园区,从而加剧当地土地资源的错配并且可能抑制城乡融合发展[39]。其二是发展竞争效应。在“以GDP论英雄”的政治锦标赛作用下,地方政府通过采用各种措施以谋求当地经济的快速发展。而有着相同的资源禀赋和发展背景的邻近地区彼此间会互相学习对方的发展经验,以求在政治锦标赛中脱颖而出。土地财政作为政府收入最主要的来源,成为各地区之间学习借鉴的重要内容[40]。其三是经济关联效应。中国的制造业产业具有集聚性,而当一个地区某个行业或部门发展趋于饱和时,这种集聚性往往会导致该行业在临近地区寻找发展机遇,这种经济发展上的空间溢出效应,往往通过产业的关联传导机制对临近地区产生辐射作用,促使临近地区提高相同类型的土地供给,进而加剧当地的土地资源错配[31, 41]。地区示范效应、发展竞争效应、经济关联效应可能促使土地资源错配表现出“一荣俱荣”“一损俱损”的空间关联效应,导致邻近地区土地资源错配程度的加剧,进而可能对城乡融合发展产生空间溢出效应。

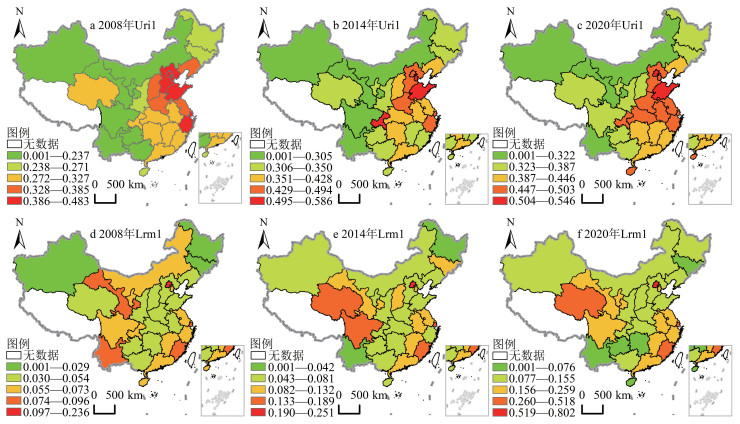

图 1展示了2008、2014和2020年中国城乡融合发展与土地资源错配状况的空间演变,揭示了两者在空间分布上的显著集聚特征与紧密关联性。具体而言,在2008年,城乡融合发展及土地资源错配的显著区域主要集中于经济活跃的环渤海经济带与长江中下游经济带,形成了较为明显的热点聚集区。而至2020年,这一趋势发生了积极的变化,城乡融合发展的高水平区域不仅在原有基础上有所扩展,更显著地向中西部地区辐射延伸,展现出我国城乡融合发展战略的广泛覆盖与深入实施。同时,随着时间的推移,土地资源错配问题也逐步得到缓解,其空间分布不再局限于传统经济发达地区,而是呈现出更为均衡的态势,表明我国在优化资源配置、促进土地高效利用方面取得了显著成效。

|

图 1 城乡融合发展与土地资源错配空间分布格局 Fig.1 Integrated Urban-rural Development and the Spatial Distribution Pattern of Land Resource Mismatch 注:基于自然资源部地图技术审查中心审图号GS(2022)1873(比例尺1:7000万)标准地图绘制,底图无修改。 |

在进行参数估计前,本文首先使用全局莫兰指数(Moran's I)对城乡融合发展水平进行空间自相关检验。结果表明:在W1权重下,2008—2020年城乡融合发展水平的Moran's I在0.346和0.564之间,均在1% 的水平上具有很好的正向空间相关关系,可用于后续空间计量模型研究。

5.2.2 空间杜宾模型在进行估计前,依次进行了LM检验、LR检验和Wald检验,均通过了1%水平的显著性检验,拒绝了空间杜宾模型可退化为空间滞后模型或空间误差模型的原假设,表明SDM的设定合理性。从表 8估计结果来看,在加入空间因素后,土地资源错配仍显著负向影响城乡融合发展,对应的空间效应也显著为负,表明邻近省份的土地资源错配显著抑制的当地的城乡融合发展。

| 表 8 空间杜宾模型回归结果 Tab.8 Spatial Durbin Model Regression Results |

为深入剖析土地资源错配对城乡融合发展的空间溢出效应,本文将从直接效应、间接效应和总效应三个层面揭示空间溢出效应的内在机制。结果显示,土地资源错配对城乡融合发展的直接效应、间接效应和总效应均负向显著,再次验证了土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用(表 9)。从系数结果来看,直接效应的发挥低于间接效应,因此各地在制定政策时应加强土地资源配置的区域联动性,提高区域土地协同配置水平。

| 表 9 空间溢出效应 Tab.9 Spatial Spillover Effects |

本文首先构建了城乡融合发展评价体系,并运用熵权TOPSIS法对2008—2020年全国30个省份的城乡融合发展水平进行了测度。在此基础上,采用双重固定效应模型,剖析了土地资源错配对城乡融合发展及其各维度的影响,以期为相关政策制定提供依据。同时,本文还探讨了“双循环”的新发展格局在土地资源错配与城乡融合发展间的调节效应,并进一步探讨了土地资源错配对城乡融合发展的空间溢出效应。主要结论如下:第一,土地资源错配对城乡融合发展具有明显的抑制作用,通过深入的内生性处理和一系列稳健性检验,这一结论仍然成立。在城乡融合发展的多个维度中,土地资源错配主要对城乡经济、社会和空间信息融合发展产生了显著的阻碍作用,在城乡人口融合与城乡生态融合方面,土地资源错配的影响效果不显著。第二,以”贸易开放水平“和”内需依赖度“为表征的“双循环”发展贸易开放水平和内需依赖度为代表的“双循环”发展在土地资源错配抑制城乡融合发展的过程中起到了负向调节作用,能够缓解土地资源错配对城乡融合发展的抑制作用。第三,土地资源错配对城乡融合发展的影响呈现出显著的空间溢出效应,阻碍了邻近地区的城乡融合发展。

根据上述结论,本文提出如下政策启示:首先,推动土地市场化转型,提升土地资源配置效能与公平性。针对工矿仓储用地,在城市区域,策略性地调整工矿仓储用地出让门槛与价格,引导工矿企业合理布局,避免这类企业在城市中心区域过度集中,优化城市空间结构,促进生态与经济和谐共生;在乡村层面,积极探索农村集体经营性建设用地入市的创新路径,适当降低工矿仓储用地的出让门槛,为乡村经济注入强劲动力,吸引农村居民就近就业,推动城乡融合发展。针对商服用地,提升出让比例并合理下调价格,降低商业活动门槛,激发市场活力,降低农村人口流动门槛,促进城乡间的人口与经济融合。其次,提升贸易开放水平,推动内需发展,构建“双循环”新发展格局。提升地区贸易开放水平,深化对外经贸关系,形成更高水平的对外开放体系,发挥贸易在调节土地资源错配、促进城乡融合中的积极作用;坚持以畅通国内大循环为主体,通过深化供给侧结构性改革与需求侧管理协同发力,持续激发和释放内需潜能,倒逼企业创新,缓解土地资源错配对城乡融合的不利影响。最后,加强土地资源配置的区域联动性,提高区域土地协同配置水平。平衡衔接城乡土地交易市场,缓解二元土地制度和土地财政城市中心主义,促进城乡土地市场协调发展。加强地区间合作交流,破除地方保护主义和市场分割,提升区域间土地资源配置的协调性,发挥产业空间联动效应和集聚效应,形成土地政策统筹协同机制。

| [1] |

叶璐, 王济民. 我国城乡差距的多维测定[J]. 农业经济问题, 2021(2): 123-134. [Ye Lu, Wang Jimin. The calculation of China'smultidimensional urban-rural disparities from 2007 to 2017[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(2): 123-134.] |

| [2] |

陈坤秋, 龙花楼. 中国土地市场对城乡融合发展的影响[J]. 自然资源学报, 2019, 34(2): 221-235. [Chen Kunqiu, Long Hualou. Impacts of land market on urban-rural integrated development in China[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(2): 221-235.] |

| [3] |

Meng L, Sun Y, Zhao S. Comparing the spatial and temporal dynamics of urban expansion in Guangzhou and Shenzhen from 1975 to 2015: A case study of pioneer cities in China's rapid urbanization[J]. Land use Policy, 2020, 97: 104573. DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104753 |

| [4] |

陈恭军. 土地资源错配、产业结构与雾霾污染——基于空间计量和动态面板门槛模型的实证分析[J]. 中国软科学, 2022(12): 143-152. [Chen Gongjun. Land resource misallocation, industrial structure and haze pollution: An empirical study based on spatial econometrics and dynamic panel threshold model[J]. China Soft Science, 2022(12): 143-152.] |

| [5] |

钱文荣. 中国城市土地资源配置中的市场失灵、政府缺陷与用地规模过度扩张[J]. 经济地理, 2001(4): 456-460. [Qian Wenrong. Market Failure, Government shortcoming and excessive expansion of land-use scales in China's city[J]. Economic Geography, 2001(4): 456-460.] |

| [6] |

丁志国, 赵宣凯, 苏治. 中国经济增长的核心动力——基于资源配置效率的产业升级方向与路径选择[J]. 中国工业经济, 2012(9): 18-30. [Ding Zhiguo, Zhao Xuankai, Su Zhi. What isthe core driving force of China's economic growth: Industrialupgrading directions and path choice based on resources efficiency[J]. China Industrial Economics, 2012(9): 18-30.] |

| [7] |

Hsieh C, Klenow P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009(4): 1403-1448. |

| [8] |

Adamopoulos T, Brandt L, Leight J, et al. Misallocation, selection and productivity: A quantitative analysis with panel data from China[J]. Econometrica, 2022, 90(3): 1261-1282. DOI:10.3982/ECTA16598 |

| [9] |

Chen C, Restuccia, Restuccia D, Santaeulàlia-llopis R. Land misallocation and productivity[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2023, 15(2): 441-465. DOI:10.1257/mac.20170229 |

| [10] |

Duranton G, Ghani E, Goswami A G, et al. The Misallocation of Land and Other Factors of Production in India[J]. World Bank: Policy Research Working Paper, 2015, 2-24. |

| [11] |

赖敏. 土地要素错配阻碍了中国产业结构升级吗?——基于中国230个地级市的经验证据[J]. 产业经济研究, 2019(2): 39-49. [Lai Min. Does the mismatch of land factors hinder the optimization and upgrading of China's industrial structure? Empirical evidence based on 230 prefecture-level cities in China[J]. Industrial Economics Research, 2019(2): 39-49.] |

| [12] |

安勇, 赵丽霞. 土地资源错配、空间策略互动与城市创新能力[J]. 中国土地科学, 2021, 35(4): 17-25. [An Yong, Zhao Lixia. Land Resource Misallocation, Spatial Strategy Interaction and Urban Innovation Capability[J]. China Land Science, 2021, 35(4): 17-25.] |

| [13] |

毛文峰, 陆军. 土地要素错配如何影响中国的城市创新创业质量——来自地级市城市层面的经验证据[J]. 产业经济研究, 2020(3): 17-29. [Mao Wenfeng, Lu Jun. How does land misallocation affect the quality of urban innovation and entrepreneurship in China? Empirical evidence from the city level of prefecture-level cities[J]. Industrial Economics Research, 2020(3): 17-29.] |

| [14] |

谢冬水. 土地供给干预与城乡收入差距——基于中国105个城市的面板数据[J]. 经济科学, 2018(3): 35-48. [Xie Dongshui. Land Supply Intervention and rural-urban income disparity: Analysis based on the 105-city panel data in China[J]. Economic Science, 2018(3): 35-48.] |

| [15] |

谢冬水. 土地资源错配与城市创新能力——基于中国城市面板数据的经验研究[J]. 经济学报, 2020, 7(2): 86-112. [Xie Dongshui. Land resource misallocation and city innovation capacity: Based on Chinese city-level panel data analysis[J]. China Journal of Economics, 2020, 7(2): 86-112.] |

| [16] |

Han L, Kung J K. Fiscal incentives and policy choices of local governments: evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2015, 116: 89-104. DOI:10.1016/j.jdeveco.2015.04.003 |

| [17] |

余运江, 高向东. 市场潜能、住房价格与劳动力流动——基于新经济地理学的视角[J]. 产业经济研究, 2017(6): 117-126. [Yu Yunjiang, Gao Xiangdong. Market potential, housing prices and labor mobility: From the perspective of new economic geography[J]. Industrial Economics Research, 2017(6): 117-126.] |

| [18] |

李勇刚, 罗海艳. 土地资源错配阻碍了产业结构升级吗?——来自中国35个大中城市的经验证据[J]. 财经研究, 2017, 43(9): 110-121. [Li Yonggang, Luo Haiyan. Does land resource misallocation hinder the upgrading of industrial structure? Empirical evidence from Chinese 35 large and medium-sized cities[J]. Journal of Finance and Economics, 2017, 43(9): 110-121.] |

| [19] |

张少辉, 余泳泽. 土地出让、资源错配与全要素生产率[J]. 财经研究, 2019, 45(2): 73-85. [Zhang Shaohui, Yu Yongze. Land lease, resource misallocation and total factor productivity[J]. Journal of Finance and Economics, 2019, 45(2): 73-85.] |

| [20] |

张雄, 张安录, 邓超. 土地资源错配及经济效率损失研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2017, 27(3): 170-176. [Zhang Xiong, Zhang Anlu, Deng Chao. Study on land resources distorted allocation and economic efficiency loss[J]. China Population, Resources and Environment, 2017, 27(3): 170-176.] |

| [21] |

陆铭, 张航, 梁文泉. 偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资[J]. 中国社会科学, 2015(5): 59-83. [Lu Ming, Zhang Hang, Liang Wenquan. How the bias toward central/western land supplies boosts wages in the East[J]. Social Sciences in China, 2015(5): 59-83.] |

| [22] |

张苗, 彭山桂, 刘璇. 土地资源错配阻碍新旧动能转换的作用机制研究[J]. 中国土地科学, 2020, 34(11): 95-102. [Zhang Miao, Peng Shangui, Liu Xuan. A study on the mechanism of land misallocation hindering the new and old kinetic energy conversion[J]. China Land Science, 2020, 34(11): 95-102.] |

| [23] |

Zhang M, Tan S, Pan Z, et al. The spatial spillover effect and nonlinear relationship analysis between land resource misallocation and environmental pollution: evidence from China[J]. Journal of Environmental Management, 2022, 321: 115873. DOI:10.1016/J.JENVMAN.2022.115873 |

| [24] |

齐心, 陈珏颖, 刘合光. 以新发展理念推进城乡融合发展: 逻辑与路径[J]. 经济社会体制比较, 2023(2): 14-23. [Qi Xin, Chen Jueying, Liu Heguang. Implementing the new development philosophy to promote urban-rural integration: Logic and path[J]. Comparative Economic & Social Systems, 2023(2): 14-23.] |

| [25] |

刘同山, 高跃婷. 基于新发展理念构建城乡融合发展新格局: 重点问题与关键举措[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2024(6): 37-50. [Liu Tongshan, Gao Yueting. Establishment of a new pattern of integrated urban-rural development based on new development philosophy: Key issues and measures[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Sciences Edition), 2024(6): 37-50.] |

| [26] |

李锴, 齐绍洲. 贸易开放、经济增长与中国二氧化碳排放[J]. 经济研究, 2011, 46(11): 60-72. [Li Kai, Qi Shaozhou. Trade openness, economic growth and carbon dioxide emissions in China[J]. Economic Research Journal, 2011, 46(11): 60-72.] |

| [27] |

陈思宇, 陈斌开. 贸易、就业与中国农村贫困[J]. 改革, 2020(9): 80-93. [Chen Siyu, Chen Bingkai. Trade, employment and rural poverty in China[J]. Reform, 2020(9): 80-93.] |

| [28] |

魏浩, 赵春明. 对外贸易对我国城乡收入差距影响的实证分析[J]. 财贸经济, 2012(1): 78-86. [Wei Hao, Zhao Chunming. Effects of international trade on urban-rural income gap in China[J]. Finance & Trade Economics, 2012(1): 78-86.] |

| [29] |

李勇刚, 王猛. 土地财政与产业结构服务化——一个解释产业结构服务化"中国悖论"的新视角[J]. 财经研究, 2015, 41(9): 29-41. [Li Yonggang, Wang Meng. Land Finance and industrial structure tertiarization: A new perspective of an explanation of "Chinese Paradox"of industrial structure tertiarization[J]. Journal of Finance and Economics, 2015, 41(9): 29-41.] |

| [30] |

周佳宁, 秦富仓, 刘佳, 等. 多维视域下中国城乡融合水平测度、时空演变与影响机制[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(9): 166-176. [Zhou Jianing, Qin Fucang, Liu Jia, et al. Measurement, spatialtemporal evolution and influencing mechanism of urban-rural integration level in China from a multidimensional perspective[J]. China Population, Resources and Environment, 2019, 29(9): 166-176.] |

| [31] |

李力行, 黄佩媛, 马光荣. 土地资源错配与中国工业企业生产率差异[J]. 管理世界, 2016(8): 86-96. [Li Lixing, Huang Peiyuan, Ma Guangrong. Land resource misallocation and productivity difference of industrial enterprises in China[J]. Journal of Management World, 2016(8): 86-96.] |

| [32] |

杨其静, 卓品, 杨继东. 工业用地出让与引资质量底线竞争——基于2007—2011年中国地级市面板数据的经验研究[J]. 管理世界, 2014(11): 24-34. [Yang Qijing, Zuo Pin, Yang Jidong. The bottomline competition for the quality of industrial land transfer and investment introduction: Based on the empirical study of the panel data of prefectural cities in China from 2007 to 2011[J]. Journal of Management World, 2014(11): 24-34.] |

| [33] |

周德, 戚佳玲, 钟文钰. 城乡融合评价研究综述: 内涵辨识、理论认知与体系重构[J]. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2634-2651. [Zhou De, Qi Jialing, Zhong Wenyu. Review of urban-rural integration evaluation: Connotation identification, theoretical analysis, and system reconstruction[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2634-2651.] |

| [34] |

徐藜丹, 邓祥征, 姜群鸥, 等. 中国县域多维贫困与相对贫困识别及扶贫路径研究[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1455-1470. [Xu Lidan, Deng Xiangzheng, Jiang Qunou, et al. Identification and poverty alleviation pathways of multidimensional poverty and relative poverty at county level in China[J]. Acta Geographical Sinical, 2021, 76(6): 1455-1470.] |

| [35] |

Chen T, Kung K S. Do land revenue windfalls create a political resource curse? evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 86-106. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.08.005 |

| [36] |

Saiz A. The geographic determinants of housing supply[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2010, 125(3): 1253-1296. DOI:10.1162/qjec.2010.125.3.1253 |

| [37] |

胡深, 吕冰洋. 经济增长目标与土地出让[J]. 财政研究, 2019(7): 46-59. [Hu Shen, Lv Bingyang. Economic growth target and land leasing[J]. Public Finance Research, 2019(7): 46-59.] |

| [38] |

吴敏, 周黎安. 晋升激励与城市建设: 公共品可视性的视角[J]. 经济研究, 2018, 53(12): 97-111. [Wu Min, Zhou Lian. Political incentives and city construction: The visibility of public projects[J]. Economic Research Journal, 2018, 53(12): 97-111.] |

| [39] |

邵帅, 范美婷, 杨莉莉. 经济结构调整、绿色技术进步与中国低碳转型发展——基于总体技术前沿和空间溢出效应视角的经验考察[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 46-69. [Shao Shuai, Fan Meiting, Yang Lili. Economic restructuring, green technical progress, and lowcarbon transition development in China: An empirical investigation based on the overall technology frontier and spatial spillover effect[J]. Journal of Management World, 2022, 38(2): 46-69.] |

| [40] |

王贤彬, 张莉, 徐现祥. 地方政府土地出让、基础设施投资与地方经济增长[J]. 中国工业经济, 2014(7): 31-43. [Wang Xianbing, Zhang Li, Xu Xianxiang. Local government land lease, infrastructure investment and local economic growth[J]. China Industrial Economics, 2014(7): 31-43.] |

| [41] |

文东伟, 冼国明. 中国制造业的空间集聚与出口: 基于企业层面的研究[J]. 管理世界, 2014(10): 57-74. [Wen Dongwei, Xian Guoming. Spatial agglomeration and export of China's manufacturing industry: A study based on enterprise level[J]. Journal of Management World, 2014(10): 57-74.] |