2. 华东师范大学 城市发展研究院, 上海 200062;

3. 华东师范大学 地理科学学院, 上海 200062

2. Institute of Urban Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. School of Geographic Sciences, East China Normal University, Shanghai 200062, China

党的二十大报告提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”,为新时代中国建设与发展指明了前进方向。作为中国式现代化本质要求在区域层面和经济领域上的体现,区域经济如何实现高质量发展是经济地理学关注的重大理论和实践问题[1]。改革开放以来,依靠资本、土地和劳动力等核心生产要素的持续投入,中国经济得以保持长年高速增长。2011年后,中国经济增长速度放缓,开始迈入增速换挡、结构调整与“新旧动能”转换时期,经济发展进入新常态[2]。一方面,当今世界面临百年未有之大变局,国际政治关系波谲云诡,世界经济复苏乏力。2025年1月,联合国发布的《2025年世界经济形势与展望》报告指出,国际贸易紧张局势、高债务负担和地缘政治风险,将导致全球经济增长持续低迷。另一方面,国内经济环境不容乐观,经济结构性问题突出[3];国土空间严格管制,城镇建设用地扩张受限[4];2024年中国城镇调查失业率达5.1%,加之老龄化日益严重,人口红利逐渐消失[5];国内经济发展不确定性和投资风险增加,外资撤离与国内资本观望等现象突出。种种迹象表明,土地、资本、劳动力传统三要素集体乏力,无法为中国式现代化进程中经济高质量发展持续供能。面对错综复杂的国内外发展环境和严峻问题,探讨面向中国式现代化进程中经济高质量发展的新动力新模式,破解经济新常态下的发展窘境,是区域经济学和经济地理学必须承担的时代之责。

经济增长的动能变革是经济地理学始终关注的核心科学问题。生产力和生产关系的矛盾运动伴随着经济增长动能的不断革新,不同于农业时代以土地和劳动力为核心生产要素,工业化时代社会生产力和生产关系受到剧烈调整和变革,经济增长动能朝着多元化和复杂化方向发展。这一时期,以古典经济增长理论、新古典经济增长理论为代表的区域经济学和经济地理学对西方资本主义国家经济增长动能转换开展了大量研究,以Marshall、Romer等为代表的学者广泛关注技术创新、知识积累等因素对经济增长的作用机理[6],研究成果对经济发展规律展示出强大的学科解释力。数字化时代,经济增长动能再次发生重大调整与革新,数据作为信息化时代孕育出的新型生产要素,在世界经济增长中发挥着无与伦比的驱动效应。学者们对数据生产要素的理论阐释与属性[7]、经济效应[8]、核算与评价[9]、现存问题[10]、优化策略[11]等内容开展广泛探讨,为数据成为新质生产力提供理论支撑。此外,当前也有学者通过构建综合评价体系探讨经济高质量发展的新旧动能转换情况。例如,孙久文和周孝伦从动力变革、体制改革、结构升级和发展转变4个方面构建评价体系,比较黄河流域地区与长江经济带新旧动能转换的空间差异[12];郑江淮等从需求侧供能、供给侧供能、结构转换供能3方面构建经济增长的动能指数评价体系,探寻中国经济发展的动力转换[13]。然而,面对土地、资本、劳动力传统三要素集体乏力的尴尬局面,学界需要重新审视传统三要素在经济增长驱动力体系中是否依然发挥着核心主导地位?若不是,哪些因素取代了传统三要素的地位?学界对此尚未给出回答。

20世纪90年代中期,人文地理学掀起“关系转向”思潮[14],地理学开始关注行动者之间的相互作用对经济活动的形成规律所产生的影响[15]。当前,关系经济地理学聚焦“关系资产”和“关系嵌入”两大核心主题。部分学者提出一些以“关系资产”为核心的概念与理论(如制度厚度、产业集聚、社会资本等),以此解释经济全球化时代地方和区域发展竞争优势的来源[16]。另一部分学者以关系嵌入和网络范式为核心,把经济行为作为处于网络中的关系过程,探究经济主体之间的相互关系对经济活动的影响,提出全球生产网络[17]、“管道—蜂鸣”[18]等理论,Yeung[19]提出关系经济地理学的基本研究体系,包括关系性、关系中的权力、关系几何等要素。总体而言,关系经济地理学将关系视为一种资产,以此探究经济主体之间的正式或非正式关系对经济活动产生的影响。

鉴于此,本文基于经济地理现象和理论基础,提出新时代中国经济增长的新型三要素——技术、数据与关系,并从理论阐释和实证分析两方面开展研究,试图揭示数字化时代区域经济增长点,旨在为面向中国式现代化建设的区域经济增长动能转换和培育提供政策依据。本文的边际贡献体现在以下两方面:①本文结合社会资本理论和关系经济地理学理论阐释了关系作为生产要素的理论内涵与经济效应;②从理论和实证两方面论证了技术、数据、关系新型三要素将逐步取代土地、资本、劳动力传统三要素的演替趋势。

2 理论分析框架 2.1 经济增长与动能变革学术界对生产要素的关注贯穿了经济增长理论发展的始终。农业社会时代,最重要的生产要素是劳动和土地[20]。工业时代,劳动分工、技术进步、资本投入成为经济增长的核心生产要素,以亚当·斯密、大卫·李嘉图等为代表的古典经济增长理论强调资本、技术、土地以及劳动分工在经济增长中的重要性[21],亚当·斯密的核心观点是劳动分工和资本积累是推动经济增长的重要因素[22],李嘉图主要关注土地租金、利润和工资的关系以及影响这些分配比例变化的因素,他认为在收益递减规律下经济增长会趋于停止[23]。以马歇尔、熊彼特、索洛等为代表的新古典经济增长理论将边际分析、一般均衡等分析工具引进到经济增长理论的研究中,对经济增长源泉的探索进一步深入到技术创新与全要素生产率的提高[24]。熊彼特认为创新是生产函数的变动,生产要素和生产条件的重组是由技术的应用所导致[25],技术创新能够带来超额利润,是经济增长和发展的动力。新经济增长理论更加强调知识、技术对经济增长的重要作用。例如,Arrow认为经济的均衡增长并不依赖于人口增长等因素,决定经济增长的关键内生变量是技术进步[26],在此基础上,Rome提出了知识溢出模型,认为知识积累是区域经济增长的原始动力[27]。

20世纪40年代,以微计算机应用为主要标志的第四次产业革命将人类社会从工业时期向信息化时期逐步过渡。随着互联网、物联网等新兴信息技术飞速发展,万物互联化、数据泛在化的大趋势日益明显,数据的迅猛增长与广泛应用不断催生出新产业和新业态,对生产力和生产关系的发展和变革具有重要影响。数据作为信息时代的一种新型生产要素,是当今社会价值创造的重要来源。2020年,中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,将数据作为与土地、劳动力、资本、技术并列的五大生产要素之一。从经济增长理论演进历程来看,经济增长的核心生产要素经历了从“土地、劳动力”二元论到“土地、资本、劳动力、技术、数据”五元论的发展阶段,是生产力与生产关系不断调整变革的必然产物。

2.2 关系资源与区域发展 2.2.1 关系、社会网络与社会资本关系,即人或事物之间相互作用、相互影响的状态[28]。不同层面的关系或联系构成复杂的关系网络系统,作为社会学研究的核心,社会关系网络理论在网络科学的推动下得到广泛实践与运用。1988年,Wellman[29]提出“社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统”,即把“网络”视为是联结行动者的一系列社会联系或社会关系,它们相对稳定的模式构成社会结构。当前,社会网络已不再局限于人际关系的传统界定,其行动主体既可以是个人,也可以是组织、群体或地理区域。社会网络与行动主体在知识、信息等资源获取上存在着密切的联系,网络内的成员对各类资源的占有存在差异。同时,关系的数量、方向性、紧密程度以及关系权力等多重因素共同作用于资源在网络中的流动方式和效率。1980年,法国社会学家Bourdieu提出“社会资本”概念[30],将其定义为由实际或潜在资源构成的集合体,这些资源根植于由相互认同或默认的关系所编织的特定网络之中。Coleman[31]进一步拓展了此概念,认为社会资本是指个人所拥有的表现为社会结构资源的资本财产,这些资产由社会结构的基本构成元素所组成,并主要蕴藏于社会组织及社会关系网络之内。个人的社会网络规模越大、异质性越强,其社会资本越丰富,摄取资源的能力越强[32]。同理,不同类型的行动者也具有社会资本,他们能够通过与外部各种形式的关系网络进行信息、资源、知识的获取和调配。社会资本代表了行动者的社会关系,在社会网络中,行动者的社会资本数量决定了其在网络结构中的地位[31]。

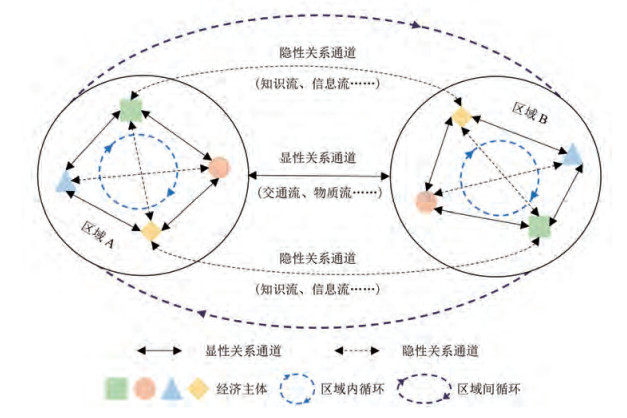

2.2.2 关系资源对区域发展的影响机理从上述分析可以发现,无论是社会学提出的社会网络理论和社会资本理论,还是经济地理学提出的关系资产,都将关系视为一种有用的资源,直接或间接地影响关系主体的发展,关系主体可以是个人、群体、组织,亦可以是城市、区域和国家。在关系网络中,关系主体所拥有的关系规模越大,所处的网络结构地位越高,其摄取和调配资源的能力就越强。就城市或区域而言,与外界建立紧密的关系网络对于区域高质量发展至关重要。全球化背景下,交通与通信技术革命重构了时空关系和人地关系,全球不同城市彼此联结形成世界城市网络,城市则被视为网络节点。城市的关系资源深刻影响城市内部及城际之间资源要素的循环(图 1)。城际关系网络由显性关系和隐性关系构成,前者包括交通流、物质流等具有物理性质的关系,后者则包括知识流、信息流等非物理性质的关系。在城市网络体系中,良好的合作关系是维持城市网络稳定的关键,城市之间基于优势互补和合作互惠的原则,通过不同类型的关系通道实现资源要素的流动,从而发挥城市的比较优势以及弥补城市发展的短板,加速资源有效配置和财富积累,并激活城市发展的内生动力。可见,一个城市或区域只有加强与外界的联系,积极建构与其他城市或区域的关系通道与关系网络,才能实现可持续发展。

|

图 1 关系要素对区域发展的影响机理 Fig.1 Influence Mechanism of Relational Factors on Regional Development |

科学技术是第一生产力,创新是引领发展的第一动力。知识经济时代,科技创新已然成为国家和区域发展的核心竞争力[33]。科技创新能够深刻调整和变革生产力和生产关系,促进区域经济增长。从推动方式来看,技术进步通过改变区域经济发展要素的形态和功能,使科学技术高度融入到经济活动过程中,成为经济增长的决定性因素[34]。从作用效果来看,科技创新能够推动新型产业部门出现和传统落后经济部门的改造,提高产业生产效率,优化产业结构以及促进绿色发展[35]。

数据作为技术创新的衍生产物,已快速融入社会经济活动的各类领域,成为驱动经济增长的新质生产力。一方面,数据要素能够降低经济主体间信息不对称的负面影响,提升主体间的协同能力,从而提升社会经济运行效率。另一方面,数据要素凭借其虚拟性、非竞争性、非排他性、规模报酬递增、正外部性等特征[36],在与其他生产要素的结合过程中发挥其乘数效应和倍增效应,提高资源配置效率和全要素生产率进而推动经济增长[37];并通过多场景应用和多主体复用,创造多样化的价值增量,突破传统资源要素约束条件下的产出极限,拓展经济增长新空间。

关系作为一种具有合作性、互利性等特征的资源要素参与区域经济增长和价值创造。从推动方式看,关系要素能够为其他资源要素的流动提供便捷的联结管道,通过改变资源要素的流动方向和速度,减小资源要素流动的阻力,促进区域经济增长。从作用效果看,关系要素对其他要素具有加持效应和倍增效应,能够促进区域资源要素的互动、循环和重组,激活区域发展活力,降低区域内经济主体间交易成本,缓解信息不对称的负面影响,拓展经济主体获取资源的渠道,从而提高资源配置效率。

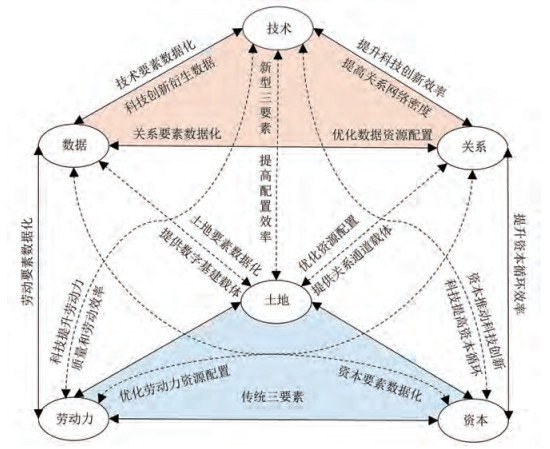

与消耗型或减量性的传统三要素相比,新型三要素凭借其增量性、累加性和无限性的特征和资源总量“用之不尽取之不竭”的优势,能够为经济增长持续供能。除了上述经济效应外,新型三要素还与传统三要素互动融合共同促进区域经济增长(图 2),传统三要素为新型三要素的产生和发展提供载体、劳动和资金保障,新型三要素赋予传统三要素新内涵和新功能,促进传统三要素智能化、数据化和关系网络化。

|

图 2 新旧三要素互动机理 Fig.2 Mechanism of Interaction between the Old and New Three Elements |

基于前述对关系要素的经济驱动作用及新旧三要素互动机理与经济效应的理论分析,本文分别从传统三要素“土地、资本、劳动力”和新型三要素“技术、数据、关系”选取指标,探究新旧三要素对经济增长的驱动作用和互动效应。为响应国家“双循环”战略,本文从对内联系和对外联系两个维度分别选取指标衡量关系要素,参考已有研究思路[38-40],采用客运量和货运量衡量对内联系程度,采用进出口贸易总额衡量对外联系程度。此外,已有研究表明市场活力、政府干预、产业结构、金融发展等因素对区域经济增长具有重要影响[41-43],基于上述理论基础和政策依据,本文从新旧三要素、市场活力、政府干预程度、产业结构、金融发展等维度选取10个解释变量进行影响因子贡献度探测,被解释变量为城市经济发展水平。各变量指标及选取依据见表 1。

| 表 1 指标构建与选取依据 Tab.1 Variable Construction and Selection Basis |

全域Moran′sI指数可以描述某空间单元与其周围单元间的相互关系[44]。取值范围介于-1—1之间,当数值小于0时,说明城市经济增长存在空间负相关,数值越小则说明空间离散性越大;当数值大于0时,说明城市经济增长存在空间正相关,数值越大说明空间自相关性越强,集聚的强度也越强;若数值为0,则表明经济增长服从随机分布,地区间不存在相关关系。其计算公式为:

| $ \begin{equation*} { Moran's } I=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} w_{i j}\left(Y_{i}-\bar{Y}\right)\left(Y_{j}-\bar{Y}\right)}{S^{2} \sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} w_{i j}} \end{equation*} $ | (1) |

式中,

地理探测器作为一种探测地理现象或事物的空间分异性以及揭示其背后影响因子的数学计量方法[45],当前广泛运用于地理学、经济学等领域。与回归模型相比,地理探测器具有明显优势,该方法不仅可以探测单因子对区域经济增长的贡献度,还能识别各因子之间的交互作用对区域经济增长的影响,且地理探测器对自变量共线免疫[46],能够更好地满足本文研究需求。本文主要采用单因子探测和交互作用探测开展研究。此外,本文基于R语言中的GD库,从几何间隔法、分位数分类法、自然间断点法、相等间隔法与标准差法这5种分类方法中找到针对每个自变量对应的最优离散化方法,将分类级别设置在4—10类之间,筛选具有最高q值的参数组合。

(1)单因子探测。探测自变量X多大程度上解释了因变量Y的空间分异。自变量对因变量的解释力用q值度量,q的值域为[0, 1],q值越大,表示自变量X对因变量Y的解释力越强,反之越弱。表达式为:

| $ \begin{gather*} q=1-\frac{S S W}{S S T} \end{gather*} $ | (2) |

| $ \begin{gather*} S S W=\sum\nolimits_{h=1}^{L} N_{h} \sigma_{h}^{2} \end{gather*} $ | (3) |

| $ \begin{gather*} S S T=N \sigma^{2} \end{gather*} $ | (4) |

式中:

(2)交互作用探测。探测自变量之间交互作用对因变量Y的解释程度。因子间的交互作用关系和判断依据见表 2。

| 表 2 自变量间交互作用类型 Tab.2 Interaction Types among Arguments |

本文以中国281个地级及以上城市为研究样本,考虑到数据的可获得性和完整性,选择2003—2021年作为研究时段。以2003年作为研究时段起点的主要原因在于,中国部分城市在2002年左右才开始建市,2003年之前的数据缺失严重。另外,2003年党的十六届三中全会《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,标志着中国经济体改革从初步建立社会主义市场经济体制进入完善社会主义市场经济体制的新时期[47]。参考已有研究[48],采用数字经济指数衡量区域数据资源供给和转化为经济价值的能力。数字经济指数由每百人互联网用户数、人均电信业务总量、数字普惠金融指数、计算机服务和软件从业人员占比和每百人移动电话用户数5个指标采用熵值法综合计算得出。数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心(https://idf.pku.edu.cn/),其他指标数据主要来源于各地级及以上城市的统计年鉴。缺失数据通过查找各地级市统计公报或官方网站得到,或采用均值替换法和回归替换法插补。为避免数据的年度波动对结果产生的误差,本文设定3年为一时间窗口,将研究期划分为6个时间窗口(2003—2005、2006—2008、2009—2011、2012—2014、2015—2017、2018—2021)①。

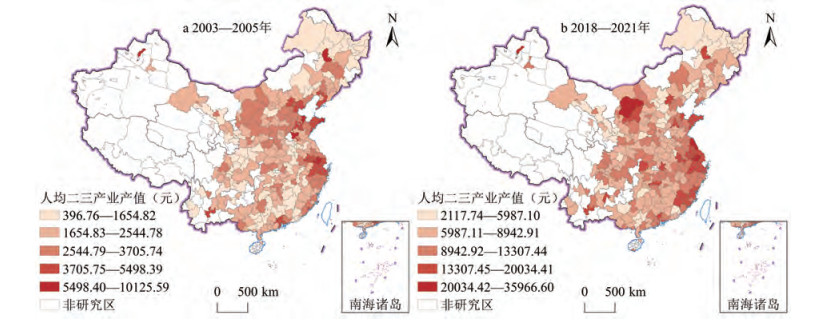

4 研究结果 4.1 中国经济增长的空间差异二三产业产值是衡量区域经济增长的重要指标之一,本文利用人均二三产业产值反映经济发展水平(图 3)。整体来看,2003—2021年期间中国经济的增长轨迹展现出两大突出的空间非均衡发展特征,即“东西部经济差距的持续扩大”与“经济极化效应的强化”。具体而言,2003— 2005年,以京津冀、长三角、粤港澳为代表的东部沿海地区凭借其区位优势、政策扶持及国际化前沿地位,经济表现显著优于中西部内陆地区,东部沿海不仅作为经济增长的核心动力源,还通过资本积累、技术创新、市场扩张等多维度路径,加速了与内陆地区的经济分化。这一差距在2018—2021年期间进一步加剧,呈现出更为显著的空间极化特征。东部沿海地区凭借其先发优势和累积效应,不仅在总量上持续领跑,更在产业结构升级、创新能力提升、高端人才集聚等方面展现出更强的竞争力。相比之下,中西部地区虽也经历了经济增长,但在速度、质量和结构上与东部相比存在明显差距,加剧了区域间的不平衡。经济极化现象的强化,体现在资源、资本、技术、人才等生产要素加速向东部沿海及少数核心城市集中,形成“强者恒强”的马太效应。中国经济发展的空间非均衡特征不仅揭示了区域经济发展的地域差异性,也反映了经济全球化背景下区域间经济互动与竞争的复杂性。

|

图 3 首末时间窗口中国经济增长的空间格局 Fig.3 The Spatial Pattern of China's Economic Growth in the First and Last Time Windows 注:基于标准地图服务系统审图号为GS(2020)4619(比例尺为1:14000000)的标准地图制作,底图无修改。 |

此外,本文采用全域莫兰指数对中国281个城市的人均二三产业产值进行空间自相关分析(表 3)。结果表明,2003—2021年,各时期的Moran's I指数均显著为正,且均通过了1%的显著性水平检验,说明中国城市经济增长并非随机分布,而是具有空间关联效应和溢出效应。研究期内莫兰指数整体呈现出波动上升的趋势,这意味着随着时间的推移,中国城市经济增长的空间关联效应逐渐增强。

| 表 3 2003—2021年中国城市人均二三产值的全域Moran's I指数 Tab.3 Moran's Index of per Capita Secondary and Tertiary Production in Chinese Cities from 2003 to 2021 |

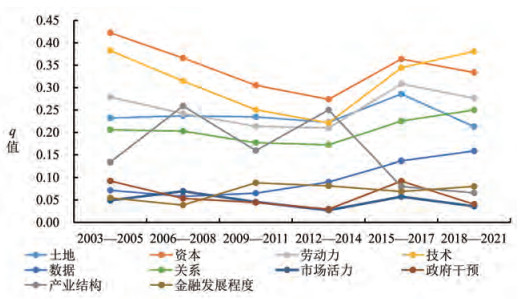

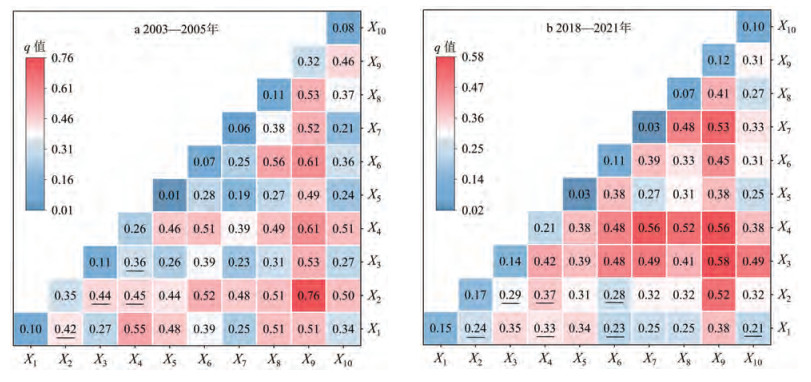

从单因子探测结果来看(图 4)②,2003—2014年期间中国经济增长主要依靠资本、技术、关系、土地、劳动力5类核心因子驱动,其中资本、技术、关系、劳动力和土地这5类生产要素的贡献度呈下降趋势,而数据生产要素贡献度一直保持平稳增长态势。2003—2014年期间,资本、技术、关系、劳动力、土地5类核心驱动因子贡献度逐年下降的主要原因可能在于,21世纪以来受到全球经济放缓、逆全球化浪潮盛行和大国博弈等国际环境以及国内结构性矛盾突出等内部环境的影响。尤其是2008年国际金融危机后,国际经济萎靡不振,一些发达国家为恢复本国经济,纷纷提出“再工业化”“制造业复兴”等计划,并开始采取不同程度的保护主义措施。2015—2017年间,5类核心驱动因子贡献度呈现上升趋势。一方面,中国在面对金融危机所提出的“四万亿”投资计划,通过投资拉动经济增长,加强基础设施建设,增加就业岗位等措施所产生的后置效应,使得在其后几年资本、劳动力、土地传统生产要素对经济增长的贡献度不断增加。另一方面,采取一系列措施调整产业结构,深入实施创新驱动战略、新发展理念、“一带一路”战略等,使得技术、关系2类新型生产要素在经济增长中的作用力愈发增强。

|

图 4 2003—2021年各影响因子贡献力变化 Fig.4 Changes in the Contribution of Each Impact Factor from 2003 to 2021 |

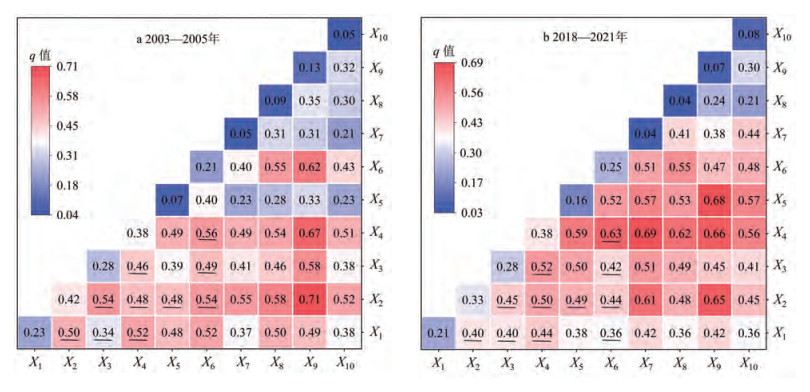

从图 5b可以看出(斜对角线),2018—2021年驱动因子的贡献度大小依次为:技术(0.38) > 资本(0.33) > 劳动力(0.28) > 关系(0.25) > 土地(0.21) > 数据(0.16),尽管传统三要素在经济增长中仍然发挥着重要驱动作用,但其核心地位已然发生动摇。从图 4可以看出,2018—2021年期间土地、资本、劳动力对经济增长的贡献度又呈现出跌落趋势,主要原因可能在于,2018年以来中美贸易战、科技战、金融战日益白热化,加之受到2020年爆发的新冠疫情冲击,土地、资本、劳动力传统消耗型生产要素对经济增长的驱动作用呈现下降趋势。由此可知,在当前中国经济转型阵痛期,新旧动能正在发生剧烈变换,这意味着传统三要素驱动经济增长的发展模式已无法适应新时代中国经济发展要求,而以关系、技术、数据为主的增量型生产要素对经济的驱动力表现出较好的增长态势,将逐步取代传统三要素成为驱动经济增长的关键动力。尽管数据要素的贡献度排名靠后,但无可否认其对经济增长的贡献度呈现指数增加,数据作为新型生产要素,已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节,成为推动经济增长的重要动力。

|

图 5 首末时间窗口中国经济增长的因子交互作用探测结果 Fig.5 Detection of Factor Interactions in China's Economic Growth in the First and Last Time Windows 注:交互作用中,带下划线的数值表示双因子增强,其他为非线性增强,下同。 |

在单因子探测结果的基础上,本文进一步评估因子间交互作用对中国经济增长的影响。从首末时间窗口的因子交互作用探测结果可以看出(图 5),相较于单因子的q值,交互因子的q值都在不同程度上有所提高,交互作用类型为非线性增强或双因子增强。对比首末时间窗口的探测结果发现,2018—2021年交互因子的q值基本上得到提升。这表明土地、资本、劳动力、技术等因子对中国经济发展空间分异的影响并非独立,而是存在显著的交互作用效应,同时也反映出影响因子之间的交互作用强度对中国经济发展空间分异的解释力度总体上呈现出增强态势。具体而言,2003—2005年,土地

总体而言,中国经济增长的非均衡发展格局是多种影响因子综合作用的结果,2003—2005年期间,土地、资本、劳动力传统生产要素间的交互作用效应较为明显,尤其是资本作为经济活动的血液,与其他因子的结合效应尤为显著。其原因主要在于,2001年中国加入世界贸易组织后,资本密集型产业的发展和外资的大量涌入,使得资本成为驱动经济增长的关键因素,并与其他生产要素形成了紧密的互动关系。然而,随着时间的推移,特别是2017年中国经济步入高质量发展阶段,创新驱动成为经济增长的新引擎。在此背景下,技术、数据和关系等增量型生产要素的崛起,为经济增长注入了新的活力。技术作为第一生产力,不仅自身对经济增长的贡献日益凸显,更通过与其他因子的深度融合与交互作用,产生了显著的催化与加成效应。数据的广泛应用和关系的网络化构建,进一步增强了因子间的非线性增强效应,使得经济增长的动力结构更加多元与复杂。这一转变的背后,既体现了中国经济结构的深刻调整与升级,也反映了全球化、信息化和数字化时代背景下,生产要素间交互作用的新趋势与新特征。技术、数据和关系等新兴生产要素的崛起,不仅改变了经济增长的动力格局,也为理解中国经济发展空间差异提供了新的视角和路径。

4.3 异质性分析不同城市所在的发展阶段各不相同,经济发展程度各异,因而驱动因子所发挥的作用亦存在差异。为进一步探究不同城市经济增长的驱动机理,本文根据中国城市划分办法将研究样本划分为大城市和中小城市,分别进行单因子探测和交互作用探测。结果表明:

(1)新型三要素成为大城市经济增长的核心动能,传统三要素的驱动作用明显降低

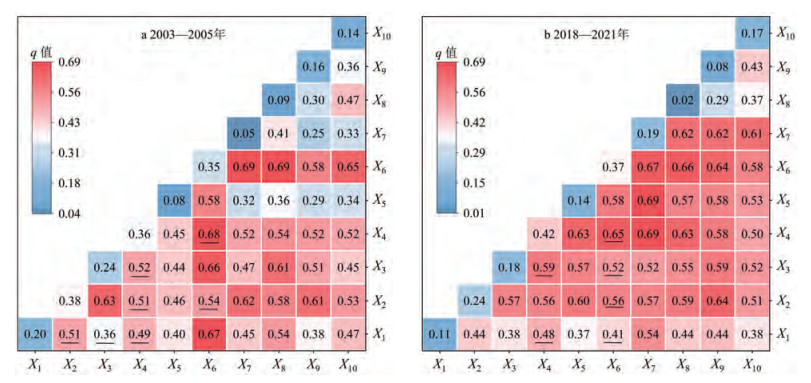

大城市经济增长的单因子探测结果表明(表 4),2018—2021年,大城市经济增长的新旧三要素驱动力排序依次为:技术(0.42) > 关系(0.37) > 资本(0.24) > 劳动力(0.18) > 数据(0.14) > 土地(0.11),相较于2003— 2005年,土地、资本、劳动力传统三要素的

| 表 4 首末时间窗口不同类型城市的影响因子贡献度探测结果 Tab.4 Detection Results of the Contribution of Impact Factors for Different Types of Cities in the First and Last Time Windows |

|

图 6 首末时间窗口大城市经济增长的影响因子交互作用探测结果 Fig.6 Detection of Factor Interactions Affecting Economic Growth in Large Cities in the First and Last Time Windows |

(2)土地、资本、劳动力传统生产要素仍是中小城市经济增长的核心驱动力

从单因子探测结果来看(表 4),2018—2021年,中小城市经济增长的新旧三要素驱动力排序依次为:技术(0.21) > 资本(0.17) > 土地(0.15) > 劳动力(0.14) > 关系(0.11) > 数据(0.03),不难看出,土地、资本、劳动力传统三要素依然在中小城市经济增长中发挥着中流砥柱的驱动作用。中小城市之所以仍依赖土地、资本、劳动力等传统生产要素驱动经济增长,与其所处发展阶段和自身资源禀赋密切相关。中小城市通常经济基础相对薄弱,产业规模和聚集度不高,在产业结构上多以劳动密集型与资源依赖型产业为主。此外,中小城市科技研发与创新能力相对薄弱,数据的基础设施不完善,关系网络辐射范围有限,难以像大城市依靠新兴要素驱动。值得关注的是,中小城市的产业结构

|

图 7 首末时间窗口中小城市经济增长的影响因子交互作用探测结果 Fig.7 Detection Results of the Interaction of Factors Affecting Economic Growth in Small Cities in the First and Last Time Windows |

(1)技术、数据、关系新型三要素将逐步取代土地、劳动力、资本传统三要素在经济增长驱动力体系中的核心地位,成为新时代中国经济增长的新动力。新型三要素凭借其增量性、累加性和无限性的优势特征,能够为经济增长持续供能。技术、数据、关系与其他要素的交互作用呈现出明显的增强效应,表明新型三要素作为增量型生产要素,不仅其本身能够驱动区域经济增长,还能对其他因子的驱动作用产生催化作用和加成效应。

(2)关系资源作为一种增量型要素对区域经济增长具有重要驱动作用。关系要素能够为其他资源要素的流动提供便捷的联结管道,通过改变资源要素的流动方向和速度,减小资源要素流动的阻力,促进经济增长。从作用效果看,关系要素对其他要素具有加持效应和倍增效应,能够降低区域内经济主体间交易成本,缓解信息不对称的负面影响,促进区域资源要素的互动、循环和重组,加速资源有效配置和财富积累,并激活区域发展动力。

(3)新旧三要素的经济驱动效应存在显著的空间异质性。全国层面上,传统三要素的驱动力呈现波浪式下降趋势,技术和关系要素的驱动力呈现波浪式上升趋势,数据要素的驱动力呈现稳定增长态势。城市层面上,新型三要素已成为大城市经济增长的核心动能,传统三要素的驱动作用明显降低;对于中小城市而言传统三要素仍是经济增长的核心驱动力。

现有文献主要探讨科技、数据等单因素对区域经济的影响[49],或构建综合评价体系探讨区域经济增长的新旧动能转换[50],忽视了经济增长驱动因子的地位变化。与已有研究相比,本文结合经济地理学理论和中国经济增长的客观规律,将关系作为资源要素纳入经济增长驱动力体系中,并从理论和实证两方面论证了技术、数据、关系新型三要素将逐步取代土地、资本、劳动力传统三要素,研究结论具有一定的创新性。然而,中国经济增长的驱动机制具有多元性、复杂性和动态性特征,囿于数据的可得性,本文仅仅分析了2003—2021年经济增长的驱动力变化情况,未来可探索改革开放以来中国经济增长动能转换机制。

注释:

① 由于本文研究期包含19个年份,鉴于2020年和2021年受疫情影响,最后一个时间窗口设定为4年。

② 探测结果中部分因子的q值未通过显著性检验,但考虑到地理探测器具有灵活性和交互探测能力,单因子探测结果在一定程度上具有参考价值。

| [1] |

曾刚, 胡森林. 百年未有之大变局下中国区域发展格局演变[J]. 经济地理, 2021, 41(10): 42-48, 69. [Zeng Gang, Hu Senlin. Spatial evolution process of China's regional development pattern in big changes unseen in a century[J]. Economic Geography, 2021, 41(10): 42-48, 69.] |

| [2] |

陈梦根, 侯园园. 中国经济增长动力结构变迁: 2000—2019[J]. 经济研究, 2024, 59(1): 53-71. [Chen Menggen, Hou Yuanyuan. Evolution of drivers of China's economic growth: 2000—2019[J]. Economic Research, 2024, 59(1): 53-71.] |

| [3] |

Lin J Y, Wan G, Morgan P J. Prospects for a re-acceleration of economic growth in the PRC[J]. Journal of Comparative Economics, 2016, 44(4): 842-853. DOI:10.1016/j.jce.2016.08.006 |

| [4] |

乔文怡, 仲天泽, 黄贤金. 1990年以来中国国土空间规划研究的特征和进展[J]. 人文地理, 2024, 39(5): 1-12, 95. [Qiao Wenyi, Zhong Tianze, Huang Xianjin. Research characteristics and progress of territorial spatial planning in China since 1990[J]. Human Geography, 2024, 39(5): 1-12, 95. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.05.001] |

| [5] |

Cai F. The second demographic dividend as a driver of China's growth[J]. China & World Economy, 2020, 28(5): 26-44. |

| [6] |

严成樑. 现代经济增长理论的发展脉络与未来展望——兼从中国经济增长看现代经济增长理论的缺陷[J]. 经济研究, 2020, 55(7): 191-208. [Yan Chengliang. Modern growth theory: Evelopment, evolutionary logic, shortcomings and future prospects[J]. Economic Research, 2020, 55(7): 191-208.] |

| [7] |

于立, 王建林. 生产要素理论新论——兼论数据要素的共性和特性[J]. 经济与管理研究, 2020, 41(4): 62-73. [Yu Li, Wang Jianlin. New theory on production factors: Commonness and characteristics of data factor[J]. Research on Economics and Management, 2020, 41(4): 62-73.] |

| [8] |

Guan R, Fan R, Ren Y, et al. The casual effect of data production factor adoption on company performance: Empirical evidence from Chinese listed companies with PSM-DID[J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10: 939243. DOI:10.3389/fenvs.2022.939243 |

| [9] |

许宪春, 张钟文, 胡亚茹. 数据资产统计与核算问题研究[J]. 管理世界, 2022, 38(2): 16-30, 2. [Xu Xianchun, Zhang Zhongwen, Hu Yaru. Research on deriving measures of data assets in national accounts[J]. Management World, 2022, 38(2): 16-30, 2.] |

| [10] |

徐翔, 厉克奥博, 田晓轩. 数据生产要素研究进展[J]. 经济学动态, 2021(4): 142-158. [Xu Xiang, Li Keaobo, Tian Xiaoxuan. Research progress on data as a factor of production[J]. Economic Perspectives, 2021(4): 142-158.] |

| [11] |

谢康, 夏正豪, 肖静华. 大数据成为现实生产要素的企业实现机制: 产品创新视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 42-60. [Xie Kang, Xia Zhenghao, Xiao Jinghua. The enterprise realization mechanism of big data becoming a real production factor: From the product innovation perspective[J]. China Industrial Economics, 2020(5): 42-60.] |

| [12] |

孙久文, 周孝伦. 黄河流域地区与长江经济带高质量发展的动能转换与策略重点比较[J]. 资源科学, 2024, 46(3): 435-449. [Sun Jiuwen, Zhou Xiaolun. Comparison of growth driver conversion and strategic priorities for high-quality development between the Yellow River basin and the Yangtze River economic belt[J]. Resources Science, 2024, 46(3): 435-449.] |

| [13] |

郑江淮, 宋建, 张玉昌, 等. 中国经济增长新旧动能转换的进展评估[J]. 中国工业经济, 2018(6): 24-42. [Zheng Jianghuai, Song Jian, Zhang Yuchang, et al. The evaluation of conversion of new and old driving force of China's economic growth[J]. China Industrial Economics, 2018(6): 24-42.] |

| [14] |

苗长虹. 变革中的西方经济地理学: 制度、文化、关系与尺度转向[J]. 人文地理, 2004, 19(4): 68-76. [Miao Changhong. Western economic geography in transformation: Institutional, cultural, relational, and scalar turns[J]. Human Geography, 2004, 19(4): 68-76. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2004.04.015] |

| [15] |

Jones M. Phase space: Geography, relational thinking, and beyond[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(4): 487-506. DOI:10.1177/0309132508101599 |

| [16] |

李小建, 罗庆. 经济地理学的关系转向评述[J]. 世界地理研究, 2007, 16(4): 19-27. [Li Xiaojian, Luo Qing. A review on relational turn in economic geography[J]. World Regional Studies, 2007, 16(4): 19-27.] |

| [17] |

Yeung H W C, Coe N M. Toward a dynamic theory of global production networks[J]. Economic Geography, 2015, 91(1): 29-58. DOI:10.1111/ecge.12063 |

| [18] |

Bathelt H, Malmberg A, Maskell P. Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(1): 31-56. DOI:10.1191/0309132504ph469oa |

| [19] |

Yeung H W C. Rethinking relational economic geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2005, 30(1): 37-51. DOI:10.1111/j.1475-5661.2005.00150.x |

| [20] |

方福前. 寻找供给侧结构性改革的理论源头[J]. 中国社会科学, 2017(7): 49-69, 205. [Fang Fuqian. Seeking the theoretical source of supply-side structural reform[J]. Social Sciences in China, 2017(7): 49-69, 205.] |

| [21] |

Kurz H D. Technical progress, capital accumulation and income distribution in classical economics: Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx[J]. European Journal of the History of Economic Thought, 2010, 17(5): 1183-1222. DOI:10.1080/09672567.2010.522242 |

| [22] |

张来明, 李建伟. 收入分配与经济增长的理论关系和实证分析[J]. 管理世界, 2016, 32(11): 1-10. [Zhang Laiming, Li Jianwei. Theoretical relationship and empirical analysis of income distribution and economic growth[J]. Management World, 2016, 32(11): 1-10.] |

| [23] |

杨凤林, 陈金贤, 杨晶玉. 经济增长理论及其发展[J]. 经济科学, 1996(1): 71-75. [Yang Fenglin, Chen Jinxian, Yang Jingyu. Economic growth theory and its development[J]. Economic science, 1996(1): 71-75.] |

| [24] |

樊纲, 易纲, 李岩. 关于中国经济增长与全要素生产率的理论思考[J]. 经济研究, 2003(8): 13-20, 90. [Yi Gang, Fan Gang, Li Yan. A theoretical analysis on economic growth in China and total factor productivity[J]. Economic Research Joumal, 2003(8): 13-20, 90.] |

| [25] |

Aghion P, Howitt P. A model for growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2): 323-351. DOI:10.2307/2951599 |

| [26] |

潘士远, 史晋川. 内生经济增长理论: 一个文献综述[J]. 经济学(季刊), 2002, 1(4): 753-786. [Pan Shiyuan, Shi Jinchuan. Endogenous economic growth theory: A survey[J]. China Economic Quarterly, 2002, 1(4): 753-786.] |

| [27] |

Romer P M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002-1037. DOI:10.1086/261420 |

| [28] |

曾鹏, 朱柳慧. 关系视角下乡村空间认知与转型路径研究[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 1-8, 17. [Zeng Peng, Zhu Liuhui. Research on rural spatial cognition and transformation path from the perspective of relation[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 1-8, 17. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.01.001] |

| [29] |

Wellman B. The healing web-social networks and human survival. Marc Pilisuk, Susan Hillier Parks[J]. American Journal of Sociology, 1988, 93(4): 1006-1008. DOI:10.1086/228852 |

| [30] |

Portes A. Social Capital: Its origins and applications in modern sociology[J]. Annual Review of Sociology, 1998, 24: 1-24. DOI:10.1146/annurev.soc.24.1.1 |

| [31] |

Coleman J S. Social capital in the creation of human-capital[J]. American Journal of Sociology, 1988, 94: S95-S120. DOI:10.1086/228943 |

| [32] |

Chetty R, Jackson M O, Kuchler T, et al. Social capital Ⅰ: Measurement and associations with economic mobility[J]. Nature, 2022, 608(7921): 108-121. DOI:10.1038/s41586-022-04996-4 |

| [33] |

马海涛, 胡夏青. 城市网络视角下的中国科技创新功能区划研究[J]. 地理学报, 2022, 77(12): 3104-3124. [Ma Haitao, Hu Xiaqing. Regionalization of scientific and technological innovation in China: From the perspective of urban network[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(12): 3104-3124.] |

| [34] |

尚勇敏, 曾刚. 科技创新推动区域经济发展模式转型: 作用和机制[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2279-2290. [Shang Yongmin, Zeng Gang. The role and mechanism of scientific and technological innovation in promoting the transformation of regional economic development models[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2279-2290.] |

| [35] |

武宵旭, 任保平, 葛鹏飞. 黄河流域技术创新与绿色发展的耦合协调关系[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(8): 20-28. [Wu Xiaoxu, Ren Baoping, Ge Pengfei. Coupling and coordinating relationship between technological innovation and green development in the Yellow River basin[J]. China Population, Resources and Environment, 2022, 32(8): 20-28.] |

| [36] |

蔡继明, 刘媛, 高宏, 等. 数据要素参与价值创造的途径——基于广义价值论的一般均衡分析[J]. 管理世界, 2022, 38(7): 108-121. [Cai Jiming, Liu Yuan, Gao Hong, et al. The approach of data factor participating in value creation: A general equilibrium analysis based on the general theory of value[J]. Management World, 2022, 38(7): 108-121.] |

| [37] |

杨俊, 李小明, 黄守军. 大数据、技术进步与经济增长——大数据作为生产要素的一个内生增长理论[J]. 经济研究, 2022, 57(4): 103-119. [Yang Jun, Li Xiaoming, Huang Shoujun. Big data, technical progress and economic growth: An endogenous growth theory introducing data as production factors[J]. Economic Research Joumal, 2022, 57(4): 103-119.] |

| [38] |

娄帆, 李小建, 白燕飞. 1978年以来中国沿海与内陆经济格局的转折分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(5): 1-11. [Lou Fan, Li Xiaojian, Bai Yanfei. Spatial shift of economic development in China since 1978[J]. China Population, Resources and Environment, 2021, 31(5): 1-11.] |

| [39] |

孙久文, 蒋治, 胡俊彦. 新时代中国城市高质量发展的时空演进格局与驱动因素[J]. 地理研究, 2022, 41(7): 1864-1882. [Sun Jiuwen, Jiang Zhi, Hu Junyan. Spatio-temporal evolution pattern and driving factors of high-quality development of Chinese cities in the new era[J]. Geographical Research, 2022, 41(7): 1864-1882.] |

| [40] |

王嘉炜, 曾刚, 朱妮娜, 等. 市场整合、对外开放与长三角区域高质量发展[J]. 经济地理, 2023, 43(11): 8-16. [Wang Jiawei, Zeng Gang, Zhu Nina. Market tntegration, opening up and high-quality development in the Yangtze River delta region[J]. Economic Geography, 2023, 43(11): 8-16.] |

| [41] |

范庆泉, 储成君, 高佳宁. 环境规制、产业结构升级对经济高质量发展的影响[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(6): 84-94. [Fan Qingquan, Chu Chengjun, Gao Jianing. Effect of environmental regulation and industrial structure upgrade on high-quality economic development[J]. China Population, Resources and Environment, 2020, 30(6): 84-94.] |

| [42] |

刘瑞明, 毛宇, 亢延锟. 制度松绑、市场活力激发与旅游经济发展——来自中国文化体制改革的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(1): 115-131. [Liu Ruiming, Mao Yu, Kang Yankun. Deregulation, market vitality and tourism economy development: Evidence from Chinese cultural system reform[J]. Economic Research Joumal, 2020, 55(1): 115-131.] |

| [43] |

张治栋, 廖常文. 全要素生产率与经济高质量发展——基于政府干预视角[J]. 软科学, 2019, 33(12): 29-35. [Zhang Zhidong, Liao Changwen. Total factor productivity and high-quality economic development: An empirical research based on the perspective of government intervention[J]. Soft Science, 2019, 33(12): 29-35.] |

| [44] |

李江苏, 孟琳琳, 李韦华, 等. 黄河流域生产性服务业综合发展水平时空演变及影响因素分析[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 116-125. [Li Jiangsu, Meng Linlin, Li Weihua, et al. Spatial-temporal pattern and influencing factors of comprehensive development level of producer services in the Yellow River basin[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 116-125. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.014] |

| [45] |

何田, 廖和平, 孙平军, 等. 西南喀斯特区贫困劳动力转移就业空间格局及影响因素——以云南省永善县为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 158-165, 181. [He Tian, Liao Heping, Sun Pingjun, et al. Spatial pattern and influencing factors of impoverished labor transfer employment in the karst region of southwest: A case study of yongshan county in Yunnan province, China[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 158-165, 181. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.04.018] |

| [46] |

Wang J, Haining R, Zhang T, et al. Statistical modeling of spatially stratified heterogeneous data[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2024, 114(3): 499-519. DOI:10.1080/24694452.2023.2289982 |

| [47] |

杨新铭. 党探索社会主义市场经济体制的历程、经验及支撑性制度建设[J]. 经济学动态, 2021(6): 16-30. [Yang Xinmig. The course and experience of exploring the socialist market economy of the Communist Party of China and building supporting institutions[J]. Economic Perspectives, 2021(6): 16-30.] |

| [48] |

蒋自然, 樊俊杰, 黎晨晟, 等. 数字经济发展对中国制造业生产效率的影响: 空间效应与传导机制[J]. 人文地理, 2024, 39(3): 72-80, 122. [Jiang Ziran, Fan Junjie, Li Chensheng, et al. The impact of digital economy development on the production efficiency of China's manufacturing industry: Spatial effects and transmission mechanisms[J]. Human Geography, 2024, 39(3): 72-80, 122. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.03.008] |

| [49] |

刘涛雄, 张亚迪, 戎珂, 等. 数据要素成为中国经济增长新动能的机制探析[J]. 经济研究, 2024, 59(10): 19-36. [Liu Taoxiong, Zhang Yadi, Rong Ke, et al. Analysis on mechanism of data as a new growth engine for China[J]. Economic Research Joumal, 2024, 59(10): 19-36.] |

| [50] |

林攀, 余斌, 刘杨洋, 等. 中国新旧动能转换的空间分异及影响因素研究[J]. 经济地理, 2021, 41(11): 19-27. [Lin Pan, Yu Bin, Liu Yangyang, et al. Spatial differentiation and affecting factors of old-new growth driver conversion in China[J]. Economic Geography, 2021, 41(11): 19-27.] |