2. 大连理工大学 公共管理学院, 大连 116081

2. School of Public Administration and Policy, Dalian University of Technology, Dalian 116081, China

因地制宜打造文化品牌是地方政府提高城市竞争力的重要手段[1],具体体现在流动人口居留意愿提高、产业结构优化以及消费端吸引力提高等方面[2]。文化品牌是城市的巨大无形资产,对此需要地方政府构建科学的文化品牌管理系统和城市营销系统[3]。既有文化品牌研究多数源于企业品牌研究的延伸,主要从品牌资产角度对文化品牌进行解读[4],包括构建模型和量表对品牌资产进行评估测量[5],并在此基础上研究旅游目的地品牌资产的前置因素和要素构成[6],如品牌知名度、品牌形象、品牌忠诚、品牌至爱等一系列影响因素间的关系[7],但对文化品牌建设和经营过程中的结构性因素以及县域文化品牌建设的特殊情景关注甚少。

文化品牌建设涉及政府、市场主体、社会公众等多元主体间的复杂互动,涉及不同场域和治理机制,对文化品牌的评价需要综合考虑其政治价值、经济价值、社会价值和品牌自身价值[8]。同时,文化品牌的影响力与该议题的政治尺度密切相关,当议题得到更高层级的政治支持时,文化品牌的合法性与持续性会大大提高。作为文化品牌建设的核心主体,政府可协调不同场域和整合不同尺度的资源,进而扩大文化品牌的影响力。现阶段文化品牌研究尚有以下拓展空间:其一是县域文化品牌建设的“黑箱”需要进一步打开。地方政府作为城市营销策略的设计者和实施者,其主导作用是既有研究的共识,但对政社互动、政企互动以及府际互动关注的缺乏,使得文化品牌建设的真实过程和关键因素仍然模糊不清。其二是既有研究未能较好地解释文化品牌建设过程中自下而上的公众自组织行为,以及此类自组织力量如何影响了政府的城市营销策略。其三是未形成针对文化品牌问题的理论框架。本文将构建“场域—尺度”分析框架并试图弥补上述研究不足。

在近年来涌现的诸多文化品牌建设活动中,R县“村超”赛事是成功的典型案例,“村超”作为起源于民间的自组织体育赛事,在政府引导下逐渐发展为当地品牌赛事,成为了全国热点,为当地带来了巨大经济效益。在县域治理情境下,文化品牌建设过程中各类场域的关系是怎样的?政治尺度的转换对文化品牌的发展带来了何种影响?政府作为文化品牌的主导者如何协调各场域间关系并进行尺度调整?本文试图回答上述问题,进而探索我国县域地方政府建设文化品牌的内在机理。

2 文献回顾与分析框架 2.1 文化品牌:积极图景的社会建构文化品牌对公众而言并非系统的信息处理、理性的利弊权衡,或者对现实的框架性解释。其本质是各类关系的组合,一方面是消费者关系、服务关系、品牌设施关系和媒体宣传关系的建构[9]。另一方面是文化品牌建设过程中政府和其他利益相关者间合作生产关系的形成,表现出横向的、重视多元主体参与的治理特征[10-12]。文化品牌的功能在于其不仅能降低信息传输成本和减少不确定性,更在于能满足公众在情感上的共鸣与预期[2]。文化品牌建设的关键是在多元主体间构建积极的图景,并满足公众的物质和精神需求,从而获得本地居民和外地顾客的认同。这种认同并非自上而下的说服与控制,而是基于对公众需求的考量和回应[13]。

在整体性与包容性的观点下,文化品牌应以社会系统为基础,并通过制度设计和空间秩序强化解决文化分异与阶层壁垒问题,从而实现经济要素、环境要素和社会文化要素的协调统一[14]。在参与性和协同性观点下,文化品牌建设的关键在于构建共同体,形成各主体交互有机化的立体治理格局[15]。在智慧型与敏捷性观点下,文化品牌建设要充分利用信息技术来灵敏应对公众需求变化,以此提升文化品牌经营效率并改善公众体验[16]。

2.2 多维场域:对社会现象的结构性理解场域是基于一定关系分布和运行法则的动态结构性空间[17]。个体所处场域对其惯习(Habitus)的形塑(Shape)作用,能解释场域内主体实践活动的行为动机[18]。惯习建立在具体社会环境和历史条件之上,是具有结构化功能的心理秉性和行为模式,与习惯(Custom)不同,后者通常表现为惰性和机械的重复性,不具备发展和创新的动因[19, 20]。而形塑与建构的区别在于,形塑体现了社会因素和外部环境影响主体认知和行为模式的客观性,且形塑作用一旦形成,在较长时期内具有稳定性。建构(Construct)则是主体间的互动和对理解的共享,强调个体通过主动的认知活动形成对现实的理解[21]。因此场域对惯习的形塑本质上是行动者长期积累的实践经验内化为认知方式和价值取向,对行动者的行为策略产生潜在的深刻影响,并赋予具体行为特定的意义。

2.3 尺度转换:特定空间内的要素流变化空间、权力和资本是尺度的三个基本构成要素[22]。根据政治地理学的观点,尺度并非完全“自然的”或者“事先给定的”,而是具有建构性和可转换性[23, 24]。因此尺度变化可被视为实现政治主张和利益诉求的一种策略。不同尺度间的交互影响往往并非单线、平滑的和规则的,一些特定事件会同时涉及多个尺度的解构与重构过程,并表现出阶段性特征。成功的文化品牌需要尺度转换与城市营销策略相匹配。在文化品牌建设过程中,城市的空间生产能力会在短时间内迅速跃升,如果没有政治尺度上的相应调整,基于流量经济的城市营销策略可能面临组织职能和权责归属不明、服务供给碎片化以及多元利益冲突等问题,并会牺牲整体制度的完善与社会公平[25]。对此,一方面政府需要优化权力和资源的分配结构,进而实现治理格局由“强国家弱社会”到“强国家强社会”的转变[26];另一方面政府可将尺度转换作为促进跨层次政策流动以及地方话语国家化的重要策略[27]。

要素流的变化是尺度转换对特定空间产生的直接影响,因此多尺度流空间框架下的城市治理日益重要,该框架基于整体性和协同性逻辑,面向地方、国家和区域三大尺度,寻求资金、技术、人口、货物和信息五类要素流的整合[28-30]。就文化品牌而言,各类要素可被归为“信息流”和“资源流”两大类。文化品牌建设主体的信息流包括品牌对目标群体的宣传推广程度和政府对文化品牌议题的重视程度。文化品牌的资源流一方面包括城市辖区内的旅游资源禀赋,诸如人文景观或者自然景观,另一方面包括建设文化品牌需要的资金、技术和人力资源,其中财政资金尤为重要[31]。

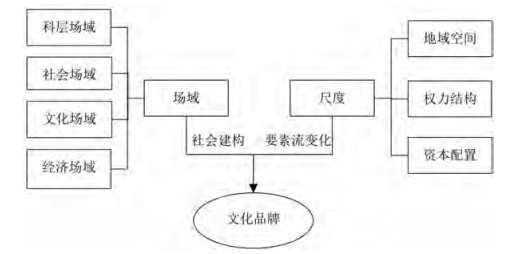

2.4 “场域—尺度”分析框架本文将文化品牌建设涉及的场域分为“科层场域”“社会场域”“文化场域”和“经济场域”。“科层场域”以行政规则为基础,包括与城市营销相关的政治体系、制度政策与政府机构。“社会场域”涉及文化品牌建设过程中各主体所处的社会环境,突出社会规范作为非正式制度对行动主体的影响。“文化场域”是由特定社会心理要素所构筑的公共文化空间,能深刻影响社会主体的价值观念和制度的有效运行[32]。“经济场域”则聚焦于货币和资本,是围绕生产、交换、分配和消费等环节不断进行再生产的活动空间。

基于我国政治制度以及尺度的层级性特征,尺度可被分为乡村尺度、地方尺度、国家尺度以及全球尺度。在乡村尺度下,文化品牌往往尚未被纳入政府议程,只是以地方性文化现象或焦点事件呈现。在地方尺度下,地方性文化现象已引起地方政府的重视,并通过出台相应的政策推动文化品牌建设。在国家尺度下,中央认可会大大提高文化品牌的合法性、持续性和影响力。在全球尺度下,文化品牌国际知名度的提升将使其面临更多的发展契机与不确定性。随着尺度层级的提高,议题被分配的政治注意力不断增加,该品牌会获得更多地资源支持,地方政府受到的激励也更强。

综上所述,政府可将场域和尺度作为治理和设计的对象,并考虑如何在不同场域间形成共振,以及如何适时转换尺度。因此提高场域协同性和适时转换尺度是文化品牌建设的重要策略。本文的理论分析框架如图 1所示。

|

图 1 文化品牌建设的“场域—尺度”分析框架 Fig.1 The "Field-Scale" Analytical Framework for Cultural Branding |

R县“村超”赛事作为地方自主建设文化品牌的典型成功案例,在2023年度热词排行中高居第四,为当地创造了巨大的文旅经济收益,也为我国县域经济发展和乡村振兴提供了新思路。R县的社会经济状况能反映我国广大中西部地区县域经济体的特征,其文化品牌建设经验值得在我国更大范围内推广。作者自2023年7月开始对R县及其周边县市进行了多轮调查,主要从与政府工作人员、企业经营者和公众的半结构化访谈中获得一手数据资料,并结合相关政策文件和各县市地方志展开案例分析。由于访谈和座谈记录是本文的主要研究资料,因此话语分析法是本研究展开案例分析的有力工具。文化品牌建设不仅局限于视觉符号或文化产品的设计,更是多元主体进行沟通交流的过程。话语分析法能够帮助理解政府工作人员、企业经营者以及公众在文化品牌建设过程中的行为策略和动机,以及这些策略背后的政策考量,进而揭示影响文化品牌建设的权力结构、政策过程和价值取向。

3.2 案例背景介绍:R县对文化品牌的探索R县“村超”爆火的背后,其实是当地政府与公众多次创新与尝试,并不断累积经验的过程。自2021年以来,该县先后策划了包括斗牛、篮球邀请赛和马拉松在内的文化品牌建设活动。R县前期文化品牌建设活动未能取得预期效果的原因可归结为两点:一是未能实现各场域间的同频共振。基于当地民族节庆的品牌建设思路虽然体现了因地制宜的策略,但也易局限于民族、地区范围,较为小众,未能引起外地游客共鸣,只是一场本地居民的内部狂欢。二是品牌建设的尺度局限性,R县前几次文化品牌建设主要表现为乡村尺度下的自组织活动,地方政府尚未将其作为明确的城市营销计划,更未引得更高层级政府的注意。因此,在根植当地文化厚土的情况下,地方政府不仅需要思考如何在横向上提高城市营销过程中各场域的协同性,同时也要考虑纵向上如何及时调整尺度。

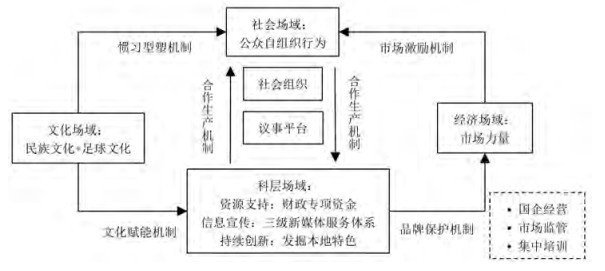

4 案例分析 4.1 场域共振与多元主体互动 4.1.1 文化场域与科层场域:文化赋能机制R县“村超”赛事的兴起是我国文化治理重心下沉的体现,城市基层和乡镇村落小尺度空间是文化治理的重点和起点。其核心在于政府识别和利用地方文化的独有价值,并将其融入城市发展的各个方面,从而构建具有吸引力和竞争力的文化品牌。这使地方政府能从地方文化中获得建设文化品牌的思路,体现了文化场域对科层场域的赋能。

此外,足球对国人而言有着特殊的情感因素,尤其在国足面临瓶颈之际,“村超”赛事展现出的民族文化和自组织活力契合了国人对中国足球的希冀。对此地方政府在建设文化品牌时应保持“隐形在场”策略,使品牌赛事在表现形式上以公众自组织为主,在对其进行积极引导的同时充分展现“村超”赛事的乡土性、人民性和自发性,实现文化品牌活力与秩序的兼顾。文化场域是对科层场域的重要补充,前者的自发性与灵活性和后者的稳定性与权威性形成了有益互补。

“我们在设计文旅品牌时,一直是将本地的文化特色作为首要的考虑因素。只有让本地群众和外地游客都沉浸其中,玩得高兴,我们的品牌赛事也才得以发展起来。尤其是足球运动,能让大家看到,我们国人也是可以将这项运动玩好的,能向全社会传递一种热情和希望。”(R县文旅局工作人员,R20230715)

4.1.2 文化场域与社会场域:惯习形塑机制文化场域是“村超”品牌赛事的社会心理基础。民族文化和足球体育传统构成了当地文化场域的社群属性。一方面,这些社群属性对本地居民而言象征着栖居的家园,承载了地方性集体记忆。地方性集体记忆不仅让本地公众拥有更多地方性知识,也使其对地方情境更加依赖和认同,这构成了文化品牌建设的文化后盾[33]。足球作为当地人一项必备的社交和体育技能,在很大程度上已经成为身份认可和情感认同的名片,因此在文化场域足球被赋予了超越该体育项目本身的符号意义,成为了一种当地特有的叙事载体。另一方面,对外地游客而言,旅游是为了获得具有地域异质性的体验,当地民族文化与足球体育传统则构成了外地游客旅游体验的基础。此外,由公众自发组织的足球赛为社会提供了情感宣泄的窗口。概括来说,文化场域和社会场域联系密切,足球文化形塑了当地公众积极参与文体活动和公共事务的惯习,这种惯习使得居民更容易接受与足球相关的文化品牌活动。

“我们有个说法是:‘要想找工作不愁,就要学会踢足球’,足球这项体育技能几乎已经成了我们这里的大众名片。”(R县文旅局工作人员,R20230711)

除了足球文化外,民族节庆是文化场域的另一集中表现,传统节日具有社会动员和信任重构的重要功能[34]。这些节庆活动不仅是庆祝的场合,更是居民共同参与、共同体验的社交机会。当地居民通过民族节庆加深了对自己所处地区的历史、传统和价值观的认识。因此民族节庆激发了当地民众对地方性文化的自觉传承,为乡村社会创造了相对稳定的节日生活秩序。人们参与和评价节日场景的过程就是建构地方性文化叙事体系的过程,并将其转化为文化场域和社会场域的一部分。同时,参与集体性节日生活提升了居民的公共意识和公益精神,增强了基层村落和社区的凝聚力。

“每年的民族节庆为我们举办足球赛事提供了契机。之前的几次品牌活动计划,基本也都是围绕民族节庆开展,这有利于本地群众参与进来。这是本地的特色,外地朋友也就喜欢看这个。”(R县文旅局工作人员,R20230711)

4.1.3 社会场域与科层场域:合作生产机制科层场域与社会场域间的共振本质上是政府和社会公众围绕文化品牌议题进行的合作生产,具体表现为基于议程吸纳的行政赋能。在“村超”赛事发展过程中,R县政府表现出对社会场域自组织力量的主动吸纳。首先,从议程设置的角度看,R县足球赛事的举办在前期自组织阶段可视为一种公众议程,随着赛事热度的持续上升,该公众议程进入政府视野,政府基于公众议程进行政策制定。其次,在文化品牌建设的政策压力下,R县基层文旅工作人员寻求与乡村精英进行合作,将一部分权力让渡和委托给乡村精英,二者在合作建设品牌赛事的过程中实现了互惠。基层行政主体为发掘文化场域中的品牌载体,需要乡村精英和社会组织精英贡献参考方案并辅助文旅工作人员完成相应指标,而后者则从中获得更多的合法性认同与经费支持。在此过程中,当地足球协会作为社会组织在政府和公众的互动中发挥了重要的界面功能,具体表现在其对公众需求信息的集成、较高的组织化程度以及更高的专业性水平。

在议程吸纳的基础上,科层场域通过行政赋能提高社会场域的自组织活力,具体包括资源支持、信息宣传、持续创新三个方面。在资源支持方面,随着“村超”赛事热度上升和文化品牌建设计划的推进,当地政府财政明显对赛事举办有了更多倾斜,为赛事各项活动提供了资金保障。

“县里为‘村超’赛事批了专项财政资金。后来‘村超’火起来后已经成了整个省的一面旅游旗帜,州里、省里相应也有了更多财政支持。”(R县文旅局工作人员,R20230715)

在信息宣传方面上,R县推行新媒体与文旅产业融合发展的模式,组建了新媒体专班,各乡镇(街道)组建新媒体服务中心,各村(社区)成立新媒体服务站,构建了县、乡、村三级联动的新媒体服务网络。大量返乡青年参与“村超”直播,本地网络直播团队不胜枚举。合作生产在赛事宣传过程中得到了突出体现,政府官方媒体合法性和大众传媒广泛性的比较优势得以互补。

“县里宣传部会积极和一些媒体大V交流合作,也会跟本地人说希望他们能多在社交媒体上进行分享,让‘村超’获得尽可能多的流量。当然,这建立在我们的赛事足够有吸引力的基础上。”(R县文旅局工作人员,R20230712)

在持续创新方面,R县政府将当地特色美食与体育赛事举办结合起来,依托现有赛事平台推出了全国性的“美食邀请赛”。以各地方美食为不同参赛球队命名,在创造亮点的同时加强了与其他城市地方文化元素的对话。同时在安排赛程时充分考虑外地游客的时间安排,特此推出“超级星期六足球之夜”。在品牌建设过程中不断注入更多地方特色元素,避免同质性竞争和雷同发展,是R县“村超”成功的重要原因。

4.1.4 经济场域和社会场域:市场激励机制由于R县经济水平欠发达,文化品牌的成功建设更需要在经济场域和社会场域中实现合力。经济场域与社会场域的共振是当地足球赛事由公众自组织的“草根”活动向文化产业发展的必然之路。一方面,“村超”赛事能直接带动本地居民的收入增长,对本地居民参与文化品牌建设形成了现实激励。另一方面,社会资本在赛事举办场外积极参与后勤保障和游客接纳,也提高了外地游客的旅游体验。

“‘村超’让我们的订单暴涨,我们也都乐意去做一些免费的服务,比如去车站接客、在赛场为观众准备一些特色小吃,让大家在这里玩得尽兴,我们的生意也更好做。”(R县某酒店经理,R20231119)

4.1.5 科层场域与经济场域:品牌保护机制为避免过度商业化对品牌文化原真性的破坏和公共价值的减损,科层场域需要嵌入经济场域来加强对文化品牌的保护。具体体现为两点:

第一是政府通过国有资本实现对品牌的企业化管理。当地政府成立了以“村超”命名的公司,以企业化管理专门经营“村超”赛事。该公司由县财政控股,本质上是一家县管国企。成立“村超”企业的意义有三点:一是为了保护赛事产权,二是提高赛事经营管理的专业性和自主性,三是利用足球赛事盛况变相盘活当地国有资产。“村超”公司的成立不仅为文化品牌建设引入了运营的市场化思路,也为后续赛事活动的创新与开展提供了组织载体。

第二是政府出台相应政策对市场主体进行规范和引导。为提高公众参与品牌赛事服务供给的秩序,R县市场监管局发布了《“村超”赛事期间规范市场价格行为的提醒告诫书》,交通局也对出租车和网约车司机进行了集中培训。文化品牌赛事的建设不仅是政府对文体公共服务的精巧设计,也是政府对旅游产业的规划布局,二者均离不开政府的有效监管。政府监管一方面会进一步激发当地居民参与体育公共服务生产的积极性,另一方面也会纠正市场主体的投机和违法行为。“村超”品牌赛事涉及的各场域间关系如图 2所示。

|

图 2 “村超”品牌赛事建设过程中各场域间关系 Fig.2 The Relationships among Various Fields in the Process of Branding 'Village FA' Event |

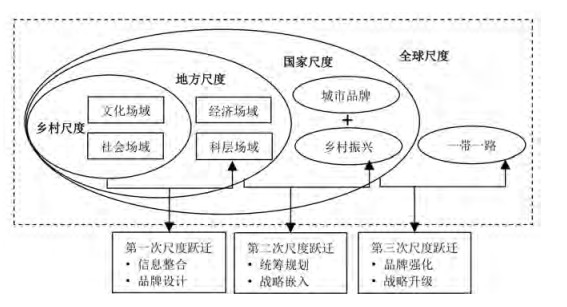

R县“村超”赛事的发展先后经历了由乡村尺度到地方尺度、地方尺度到国家尺度、国家尺度到全球尺度三次跃迁。第一次尺度跃迁形成于政府与社会间的双向调试。一方面,社会公众希望从规模更大的品牌赛事中满足自身精神文化需要和提高生活水平。另一方面,地方政府官员希望通过文化品牌推动当地的经济发展,并以成功的治理创新谋求晋升资本。此次尺度跃迁的目的是在地方层面形成可操作的文化品牌建设方案,并以行政权力统筹各政府部门和协调利益相关者间的冲突,进而推动文化品牌建设计划的顺利展开。在县领导重视下,“村超”变成了各部门通力合作的任务。

第一次尺度跃迁是源于公众自组织行为的政社互构。在此过程中公众议程上升为政府议程,政府在品牌设计上选择了合适的品牌载体与营销策略。从要素流的变化情况来看,第一次尺度跃迁是信息流由乡镇基层和民间向县域地方政府的集成,政府对公众需求信息和品牌营销信息进行了整合,资源流则在横向各部门间向“村超”这一文旅项目集中。

4.2.2 第二次尺度跃迁:中央层面的统筹规划与国家战略嵌入第二次尺度跃迁发生在中央与地方之间。地方政府积极向中央政府展现当地文化品牌建设成果并传递本地发展愿景,从而争取更多地政策支持,为文化品牌的持续创新获得合法性支持与认可。在中央层面,尺度跃迁的目的是总结成功的地方性经验。对我国广大中西部的县域旅游经济发展和少数民族聚居地治理而言,R县“村超”品牌赛事的发展模式值得在更大范围内推广。

不同于第一次尺度跃迁,此次央地间尺度跃迁的机制由中央主导。中央结合“村超”品牌赛事的经验对其进行统筹规划和目标设定,同时将国家战略嵌入其中,为地方政府提供了更明确的发展方向。2023年6月25日,国家体育总局、中央精神文明建设办公室、国家发展改革委等11部委联合印发《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》,协力推进体育助力乡村振兴工作,该文件计划到2035年,在全国培育100项以上最美乡村体育赛事。这一文件的出台对“村超”赛事有两方面影响:一是清晰的量化任务指标能激励地方政府进行持续创新。二是让该赛事的意义不再局限于民间文体活动,而是与国家层面的乡村振兴战略结合起来,赋予了其很强的政治意义,会极大地改善其后续发展的制度环境。

第二次尺度跃迁是中央对地方文化品牌的认可,并赋予了其诠释乡村振兴和高质量发展的典范意义,极大地提高了该文化品牌的合法性、合规性、持续性。从要素流的变化来看,第二次尺度跃迁带来的信息流变化,以及地方建设文化品牌的成功经验为中央所关注,中央为这一议题释放了支持性政策信号。在资源流的变化上,如果第一次尺度跃迁的重点是政府调整其资源配置的结构,那么第二次尺度跃迁的重点则在于通过产业园招商会吸引了资金、人才和技术等市场资源向文化品牌的进一步集成。

4.2.3 第三次尺度跃迁:全球视野下的品牌强化与战略升级第三次尺度跃迁发生在国家尺度与全球尺度间,此次尺度跃迁是R县政府在得到中央认可的基础上自主开展的进一步品牌强化。在2023年9月2日举办的中国国际服务贸易交易会系列活动上,“村超”与英格兰足球超级联赛(英超)在北京签署战略合作协议。英超在赛事运营、品牌推广等方面具备丰富的经验。通过此次合作,“村超”能够借助英超的全球影响力进一步释放其文化和商业价值。在同年10月举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上,R县作为全国唯一参会的县级地区参与了“一带一路”新空间分论坛,这体现了R县政府的全球化视野和开放合作的决心。参与此次论坛不仅为全球尺度下的县域文化品牌建设提供了宝贵的经验,也使地方政府能够更好地理解和适应全球治理的需求,为推动地方发展注入新的动力。

第三次尺度跃迁使“村超”由地方实践走向更广阔的国际舞台,同时为地方政府在全球化时代的治理实践树立了典范。从要素流的变化来看,第三次尺度跃迁的信息流变化体现为,当地县域政府不仅与国际社会实现了信息交换,另一方面也间接加强了其对国内公众的宣传力度与效果。就资源流变化而言,此阶段文化品牌的资源吸纳能力进一步增强,国际组织和大型联赛的办赛经验、资金使得“村超”得以释放更大的经济效益和社会效益。“村超”品牌赛事发展的场域共振与尺度跃迁如图 3所示。

|

图 3 “村超”品牌赛事建设过程中的场域共振与尺度跃迁 Fig.3 Field Resonance and Scale Transition in the Process of Branding 'Village FA' Event |

本文的研究创新和贡献在于,将场域和尺度纳入统一的研究视野,构建了本土化的文化品牌研究分析框架,并基于典型案例解构了县域文化品牌走红偶然性表象下的必然逻辑与应然策略,进而为理解文化品牌建设的制度性与结构性因素、多元行动主体策略选择、差异化行为动机作出了有益拓展。顺势的场域共振和适时的尺度跃迁是县域文化品牌建设的双重逻辑。就R县“村超”赛事而言,文化品牌是社会建构和空间生产的产物,涉及社会场域、科层场域、文化场域、经济场域的互嵌和协同,以及政府与社会、中央和地方、国家与全球三种关系下的治理尺度。

具体而言,文化场域一方面通过惯习形塑机制筑牢了公众自组织行为的社会心理基础,另一方面为地方政府选择文化品牌载体提供了思路,使得城市营销能始终厚植于地方文化沃土中,是城市文化治理重心下沉的体现。社会场域和科层场域间的合作生产机制是场域共振的核心,政府在吸纳公众议程的基础上对文化品牌建设和公众参与实现行政赋能。经济场域作为对科层场域和社会场域的重要补充,在地方政府的规范引导下对社会场域的自组织行为产生了积极的激励作用,使得市场力量在参与城市营销过程的同时,避免了过度商业化对文化品牌文化原真性的反噬。

在尺度跃迁维度,R县“村超”赛事先后经历了三次尺度跃迁。第一次尺度跃迁是地方政府主导下的政府与社会双向调试,目的是在地方层面实现多元主体利益和碎片化信息的整合,完成文化品牌设计并推动城市营销工作的展开。第二次尺度跃迁是在央地关系框架下,中央政府对地方县域文化品牌的认可,并通过统筹规划和设定清晰可量化的政策目标,为文化品牌建设经验的推广提供激励。同时中央政府也通过“乡村振兴”国家战略的嵌入,为县域文化品牌提供了支持性的政策环境,由此形成了“地方话语+国家战略”的文化品牌建设模式。第三次尺度跃迁则是地方政府在得到中央认可的基础上,进一步积极结合“一带一路”倡议,以全球化视野为县域文化品牌发展寻找新的契机。在尺度跃迁过程中,文化品牌的信息流和资源流不断变化。就信息流而言,乡镇政府和社会组织作为赛事举办的最初主体,不断与县域政府、省级政府、中央政府以及国际社会进行积极的信息交换。就资源流而言,每次尺度跃迁都使文化品牌获得了更多的资金、人才以及技术支持,不仅集成了县域层面的公共资源,也提高了其吸纳市场资源的能力。

县域文化品牌作为共建、共治、共享治理格局的生动诠释,需要治理秩序与发展活力的协调、品牌效用与营销成本的权衡,以及地方创新与中央调控的结合。为此需要政府在和社会公众及市场力量的互动过程中有效地发挥职能作用,形成不同场域和不同尺度间协调统一、循序渐进的文化品牌建设格局。

| [1] |

刘彦平, 王明康. 中国城市品牌高质量发展及其影响因素研究——基于协调发展理念的视角[J]. 中国软科学, 2021(3): 73-83. [Liu Yanping, Wang Mingkang. Research on the high-quality development of Chinese city brands and its influencing factors: Based on the perspective of coordinated development[J]. China Soft Science, 2021(3): 73-83.] |

| [2] |

牛耕, 何雨可, 赵国昌. 城市品牌与流动人口居留意愿: 来自"文明城市"评选的证据[J]. 人口研究, 2022, 46(6): 117-130. [Niu Geng, He Yuke, Zhao Guochang. City brand and migrant settlement intentions: Eviendence from "National Civilized City"[J]. Population Research, 2022, 46(6): 117-130.] |

| [3] |

张鸿雁. 论城市形象建设与城市品牌战略创新——南京城市综合竞争力的品牌战略研究[J]. 南京社会科学, 2002(S1): 327-338. [Zhang Hongyan. Urban image development and strategic innovation of urban brand[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2002(S1): 327-338.] |

| [4] |

Kavaratzis M. Cities and their brands: Lessons from corporate branding[J]. Place Branding and Public Diplomacy, 2009(5): 26-37. |

| [5] |

苑炳慧, 辜应康. 基于顾客的旅游目的地品牌资产结构维度——扎根理论的探索性研究[J]. 旅游学刊, 2015, 30(11): 87-98. [Yuan Binghui, Gu Yingkang. Construct dimensions of customer-based brand equity for tourism destination: An exploratory study based on grounded theory[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(11): 87-98.] |

| [6] |

许春晓, 莫莉萍. 旅游目的地品牌资产驱动因素模型研究——以凤凰古城为例[J]. 旅游学刊, 2014, 29(7): 77-87. [Xu Chunxiao, Mo Liping. A study about the driving factor model of tourism destination brand equity: A case study of Fenghuang[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(7): 77-87.] |

| [7] |

张辉, 王诗韵, 李思婷. 旅游目的地品牌至爱: 研究进展及展望[J]. 旅游学刊, 2025, 40(6): 112-129. [Zhang Hui, Wang Shiyun, Li Siting. Destination brand love: A review of the literature and suggestions for future research[J]. Tourism Tribune, 2025, 40(6): 112-129.] |

| [8] |

保继刚, 陈苑仪, 马凌. 旅游资源及其评价过程与机制: 技术性评价到社会建构视角[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1556-1569. [Bao Jigang, Chen Yuanyi, Ma Ling. The process and mechanism of tourism resources evaluation: From technical evaluation to the social construction perspective[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1556-1569.] |

| [9] |

Hankinson G. Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands[J]. Journal of Vacation Marketing, 2004, 10(2): 109-121. DOI:10.1177/135676670401000202 |

| [10] |

Stevens V, Klijn E H, Warsen R. Branding as a public governance strategy: A Q methodological analysis of how companies react to place branding strategies[J]. Public Administration Review, 2021, 81(4): 752-762. DOI:10.1111/puar.13263 |

| [11] |

Kavaratzis M, Kalandides A. Rethinking the place brand: The interactive formation of place brands and the role of participatory place branding[J]. Environment and Planning A, 2015, 47(6): 1368-1382. DOI:10.1177/0308518X15594918 |

| [12] |

Eshuis J, Edwards A. Branding the city: The democratic legitimacy of a new mode of governance[J]. Urban studies, 2013, 50(5): 1066-1082. DOI:10.1177/0042098012459581 |

| [13] |

Kavaratzis M. From city marketing to cultural branding: Towards a theoretical framework for developing city brands[J]. Place Branding, 2004(1): 58-73. |

| [14] |

吴晓凯, 文军. 整体性治理: 中国城市治理形态的逻辑转型及其实践反思[J]. 江苏行政学院学报, 2020(4): 64-70. [Wu Xiaokai, Wen Jun. Holistic governance: The logical transformation of China's urban governance and its practical reflection[J]. The Journal of Jiangsu Administration Institute, 2020(4): 64-70.] |

| [15] |

赵宇峰. 城市治理新形态: 沟通、参与与共同体[J]. 中国行政管理, 2017(7): 61-66. [Zhao Yufeng. The new formation of city governance: Communication, participation and community[J]. Chinese Public Administration, 2017(7): 61-66.] |

| [16] |

赵静, 薛澜, 吴冠生. 敏捷思维引领城市治理转型: 对多城市治理实践的分析[J]. 中国行政管理, 2021(8): 49-54. [Zhao Jing, Xue Lan, Wu Guansheng. Agile urban governance transformation: Analysis of multi-ity governance practices[J]. Chinese Public Administration, 2021(8): 49-54.] |

| [17] |

Johnson R, Bourdieu P. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature[M]. Cambridge: Polity, 1993: 159-176.

|

| [18] |

Rowlands J, Gale T. Shaping and being Shaped: Extending the Relationship Between Habitus and Practice[M]. London: Routledge, 2016: 105-121.

|

| [19] |

刘柳. 基于"惯习"运作的治理法治化[J]. 法商研究, 2017, 34(3): 58-67. [Liu Niu. The governance legalization based on the operation of "habitus"[J]. Studies in Law and Business, 2017, 34(3): 58-67.] |

| [20] |

章文光, 李心影, 李鹏超. 基层治理中行政与自治耦合的路径——"场域—惯习"框架下J街道社会工作服务中心的实践分析[J]. 改革, 2024(2): 149-159. [Zhang Wenguang, Li Xinying, Li Pengchao. The path of coupling administration and autonomy in grassroots governance: Analysis of the practice of J street social work service center under the framework of "field-habitus"[J]. Reform, 2024(2): 149-159.] |

| [21] |

Bourdieu P. Distinction a Social Critique of the Judgement of Taste[M]. London: Routledge, 2018: 287-318.

|

| [22] |

陆林, 张清源, 许艳, 等. 全球地方化视角下旅游地尺度重组——以浙江乌镇为例[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 410-425. [Lu Lin, Zhang Qingyuan, Xu Yan. Rescaling of tourism destination under the glocalization perspective: A case study of Wuzhen, Zhejiang province[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 410-425.] |

| [23] |

殷洁, 罗小龙. 尺度重组与地域重构: 城市与区域重构的政治经济学分析[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 67-73. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Rescaling, deterritorialization and reterritorialization: The political economic analysis for city and regional restructuring[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 67-73. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.02.003] |

| [24] |

Smith N, Dennis W. The restructuring of geographical scale: Coalescence and fragmentation of the Northern Core Region[J]. Economic Geography, 1987, 63(2): 159-182. |

| [25] |

高端阳, 王道勇. 乡村治理中的合作场域生成——基于T市"三治融合"实践的分析[J]. 社会学评论, 2021, 9(3): 164-180. [Gao Duanyang, Wang Daoyong. Cooperative field in rural governance: Based on the analysis of the practice of "Three Governance Integration" in T city[J]. Sociological Review of China, 2021, 9(3): 164-180.] |

| [26] |

戈大专. 新时代中国乡村空间特征及其多尺度治理[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 1849-1868. [Ge Dazhuan. The characteristics and multiscale governancce of rural space in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(8): 1849-1868.] |

| [27] |

高进, 石婧玮. 基层行政飞地属地管理的空间治理——基于22个案例的扎根分析[J]. 公共管理学报, 2022, 19(3): 136-146, 175. [Gao Jin, Shi Jingwei. Spatial governance of territorial management in grassroots administrative enclaves: A rooted analysis based on 22 cases[J]. Journal of Public Management, 2022, 19(3): 136-146, 175.] |

| [28] |

晏龙旭. 流空间结构性影响的理论分析[J]. 城市规划学刊, 2021(5): 32-39. [Yan Longxu. A theoretical analysis on the structural effects of space of flows[J]. Urban Planing Forum, 2021(5): 32-39.] |

| [29] |

欧阳鹏, 郭继凯, 卢庆强, 等. 多尺度流空间视角下的超大城市对外协同治理研究——以北京为例[J]. 规划师, 2022, 38(6): 41-50. [Ouyang Peng, Guo Jikai, Lu Qingqiang. Research on external collaborative governance of megacities from the perspective of multiscale flow space: A case study of Beijing[J]. City Planners, 2022, 38(6): 41-50.] |

| [30] |

McCann E, Ward K. Assembling urbanism: Following policies and 'Studying Throug' the sites and situations of policy making[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(1): 42-51. DOI:10.1068/a44178 |

| [31] |

曹冬松, 方雷. 数字时代的"网红城市": 生成形态、流量效应与治理转型——基于典型城市的案例考察[J]. 电子政务, 2025(1): 52-64. [Cao Dongsong, Fang Lei. The "internet celebrity cities" in the digital age: Generation patterns, traffic effects, and governance transformation: A case study of typical cities[J]. E-Government, 2025(1): 52-64.] |

| [32] |

陈乙华, 曹劲松. 文化赋能城市的内在机理与实践路径[J]. 南京社会科学, 2020(8): 129-137. [Chen Yihua, Cao Jinsong. Cities'internal mechanism and practice path empowerd by culture[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2020(8): 129-137.] |

| [33] |

朱庐宁, 曹劲松. 城市微改造中文化艺术的叙事创新[J]. 南京社会科学, 2022(2): 157-164. [Zhu Luning, Cao Jingsong. The narrative innovation of culture and art in urban micro-remodel[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2022(2): 157-164.] |

| [34] |

张兴宇. 社会动员与信任重构: 乡村传统节日的文化治理功能[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 55(2): 112-121, 176. [Zhang Xingyu. Social mobilization and turst refactoring: The cultural governance function of rural traditional festivals[J]. Journal of East China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2023, 55(2): 112-121, 176.] |