过去二十年,我国数字化的交易活动蓬勃发展,使消费者成为了穿越于线上和线下空间的活跃卖家和买家[1]。虽然网络购物是最为普遍的数字化交易形式,但本文关注的是另一种常见的交易方式:借助数字平台将闲置物品置于二手市场的买卖过程。本文将二手交易视为消费的一部分,因为消费活动不仅包括获取、占用和升值,还包括贬值、撤资和处置[2]的环节。闲置物品的处置并非消费终点,而是消费作为社会活动的重要组成部分,是个体为构建社会关系而默许物品退出使用的过程[3],同时塑造着其他消费活动[4]。它并不意味着将具有使用和交换价值的物品直接转变为无用和贬值的废物,而是通过赠送、转售等渠道可重新进入消费循环[2]。二手消费是一种处置闲置物品的过程,为“交易”这一经济和文化领域的交叉概念引入了新的见解[5]:它破坏了基于“市场”和“礼物”之间的对立的二元论,异化了商品和再分配的方式,创造了新的商品和价值,并通过与一手交易空间拉开或者缩短距离,赋予二手商品独特的意义。此外,二手交易被广泛认为是一种绿色消费方式,对缓解全球气候变化具有积极意义[5-8]。因此,相关研究大多关注二手交易背后的复杂社会和环境影响。

中国拥有一个新兴且快速增长的二手交易市场。2020年以来,中国的二手商品交易市场规模已达万亿元体量,目前处于高增长轨道,预计到2025年突破3万亿元。二手交易市场呈现出数字化的特征,数字平台可以通过抵制主流消费空间(一手市场),创造一个更加道德、可持续、公平或有其他价值的消费的替代和虚拟空间,使消费和生产过程更加民主化[4]。在线二手交易已成为世界上增长最快的经济领域之一[9]。数字平台的普及极大地提升了二手交易的便捷性。这些平台类似于社区,易于使用、有用、有趣、设计美观、可导航、定制性强且风险较低,支持实时通讯[10],并打造了数字化的回收体验,将本该丢弃的东西便捷地转移到别人的手中。这种交易模式催生了便捷购销趋势,重塑了消费者购物方式,满足了其对低价商品的需求[11]。这种数字化的二手交易模式将物品商品化(一手购买)、去商品化(个性化使用),然后进行重新商品化/重新估价(用于转售)。

不同的数字平台会根据不同的规范进行回收或二手交易,将二手文化融入主流消费领域。例如,Freecycle为用户提供了一个虚拟社区,根据“不要随便把东西扔进垃圾填埋场”的可持续理念,向真实社区成员提供(免费)物品[4];Karrot和闲鱼通过创造本土化的交流空间促进社会融入[12, 13];eBay、Leboncoin、Gumtree或Craigslist为用户提供民主市场和点对点/消费者对消费者的交易环境进行交换和租赁服务,促进该市场超越地理边界,在废弃物管理和温室气体最小化方面发挥着越来越重要的作用[14]。随着我国各种数字平台的迅速发展,线上交易平台(例如闲鱼、多抓鱼和转转)已成为消费二手商品的主要场所。一些研究已经关注到这些平台对青年消费文化和线上空间的重塑作用。例如,耿言虎和陈瑞梓[13]在对闲鱼平台的分析中指出,闲鱼平台在青年群体的需求下,被生产为交易空间、时尚空间和关系空间的叠加态。而刘芳[15]在对“多抓鱼”线上/线下二手商店的分析中指出,这种线上线下结合的二手平台让二手消费成为了更加新潮、更具有审美价值的新型城市空间,形塑着青年群体的生活与文化理念。

与大多数国家类似,我国也将二手交易视为一种绿色消费方式。随着市场经济的迅速发展,个性化和消费主义的生活方式促使人们将个人欲望置于社会生活的中心[16],中国城市消费呈现出用完即弃的特征,促进更加绿色可持续的消费模式已经成为我国最为紧迫的任务之一[7]。近年来,二手消费在中国开始与“减少消费对环境影响”的绿色理念联系在一起。清华大学能源环境经济研究所等机构发布的《2021中国闲置二手交易碳减排报告》指出,作为循环经济的重要组成部分,二手交易可以有效地推动我国可回收资源的高效利用,实现碳减排:一台手机的交易,至少可以实现约25公斤的碳减排量;一台闲置家用电冰箱的交易可实现130公斤的碳减排量。然而,以往的实证研究却指出,与二手商品的价格相比,环保并不是中国消费者购买二手衣服时的主要关注点[17-19]。

在此背景下,本文基于数字地理和消费地理交叉的视角,分析城市消费者如何在日常生活中通过数字平台出售闲置物品,探讨数字化的二手消费文化对线上和线下空间的营造,并基于消费者的实践和个人认知,解释二手消费文化到底是否能够与绿色消费等同,期望从消费者的视角,进一步思考我国数字消费可能面临的社会和环境问题。

2 人文地理学的二手消费研究人文地理研究关注二手消费的社会空间性。以往研究指出,二手交易有多种形式,分布在不同的空间,通过交易联系构建了多元的空间网络,并拥有着多样化的社会价值。

在跨国空间中,研究关注二手交易带来的全球社会和环境不公平问题。例如,Gregson等学者对孟加拉国将英国废船二次加工为“中产家具”的二手市场形成过程进行了细致地追踪,指出跨国二手交易是造成劳动密集型和非正规二次加工聚集区形成的“元凶”,让第三世界的劳工为发达国家绿色经济做脏活[20-22]。类似的,Brooks在他有关二手时尚消费的研究中指出,二手消费加剧了全球获得资源和商品的机会不平等、环境和空间不正义以及不平衡的权力关系[23]:富裕国家的消费者捐赠二手衣物至非洲,表面让非洲消费者以低价格追赶时髦,实则剥夺了这些居民获取一手商品的权利,且让他们被迫处理来自发达地区的垃圾。

在城市尺度,研究关注不同类型的二手交易空间及其形成机制和社会文化意义。例如,Gregson和Crewe等学者在他们一系列的英国二手消费文化研究中指出:后备箱市集往往位于城市边缘,扰动甚至挑战地方当局暂时保护垄断市场的权力[24, 25];复古零售通常通过定位在特定的城市和社区内,将其作为想象中的主流文化的替代或补充[26, 27];慈善商店总是位于商业街和购物中心现有的一手零售空间以及特定社区中的商业空间中,吸引更多的消费者出于道德进行二手交易[28]。

在更加日常的空间,研究认为,参与二手消费的做法表面上与节俭、持家(为未来购置新的物品腾出空间)的表现有关,实际上与特定性别和社会阶层的自我管理(监督自己把商品进行分类,从而把合适的物品丢弃、交易或者共享)息息相关[5]。许多家庭在处理闲置物品时,并不是直接扔掉东西,而是同时进行存放、出售和弃置活动。这些伴随着对私人财务的关心、关怀他人、愧疚和焦虑开展的摆脱闲置物品的做法,从根本上关系到自我、配偶、亲子关系的叙事,也与流动性增强的生活方式的日益流行相关[29-31]。这些研究指出,即使二手消费被社会赋予的是一种“绿色”和“循环”文化,但其实质上创造了新的消费空间和消费机会,而非减少消费。

人文地理学中有关中国二手交易的研究大多聚焦于二手交易的空间格局,以及其中的经济和社会公平问题[32-34],对其他商品的关注较少。在日常空间中,中国二手消费研究讨论较多的议题是服装交易。以往研究表明,二手服装交易在中国仍然是一个不受监管的行业,存在定价随意、售后服务差、产品假冒、商店短缺等问题[17]。尽管在中国社会中,与朋友和家人交换不需要的衣服,一直是获得“新”东西的一种熟悉、亲密和非正式的方式[35]。但与西方消费者相比,中国消费者的二手服装购买意愿和体验水平要低得多[18]。这是因为中国一手市场上有更多低价的服装产品、中国消费者对经济地位的在乎、以及对二手服装卫生问题的担忧[18, 36, 37]。与一般抵制购买二手服装的老一辈不同,中国年轻人由于对环境问题更高程度的关注、同龄人在社交媒体上的影响力、对寻宝或复古的热爱和追求个性,他们消费二手服装的意愿正在增加[36, 38]。

可见,人文地理学二手消费研究关注最为日常的居住和交往空间,会将二手交易视为一种链接不同空间的节点,探索其对本地社区、城市甚至全球的社会和环境问题的影响。然而,房产、服装和时尚产品以外其他类型的商品在中国二手市场上如何被交易,消费者在日常生活中在哪里进行二手交易,这些二手交易如何联结不同的空间并产生怎样的社会和环境影响,以及人们如何借助数字平台来完成他们的二手交易实践仍是被极少关注的话题。同时,随着二手交易逐渐从线下转向更加数字化的模式,人文地理学应进一步探索其带来的新的空间联系、流动性和区域发展问题。而事实上,虽然一些交叉了数字地理和消费地理的研究关注消费空间及其附带的地理联系和空间实践如何被数字技术重塑[39],但它们大多集中关注在线购物[39]、社交媒体导向的审美消费[40-42]和外卖消费[43, 44],有关数字化二手交易塑造的社会空间及其对环境保护实践的影响仍未得到系统地研究。

为弥补上述不足,下文的分析将侧重于中国城市居民在日常生活中开展的数字化二手交易实践,以期更深入地了解日常生活中的数字化二手消费文化对线上和线下空间的营造,以及这一文化如何与现实世界的居住空间、回收空间和环境空间产生联系,从而为进一步打造可持续生活方式提供参考意见。

3 研究方法本文的实证研究基于2021至2022年作者在广州中心城区(越秀区、荔湾区、海珠区、番禺区、白云区、天河区)进行的有关数字生活方式的实地调研项目所收集的数据展开,该项目综合运用定量和定性的方法开展调研。本文主要基于研究使用的定性方法所收集的数据进行论述。

论文数据主要由以下定性方法收集:①2021年7月开展的城市居民叙事访谈(共61名受访者,问卷的后续访谈,根据参与者意愿以及问卷人口属性相对应的比例选取访谈对象)。访谈对象以45岁及以下的中青年(68.85%)、家庭年收入为6万—30万元的中等收入群体(63.93%)及受过高等教育的群体(77.05%)为主(表 1);②2022年1月开展的对人们日常消费活动以及数字平台参与这些活动的方式进行参与式观察(共25名参与者,根据参与者意愿选取调研对象);③经许可后收集参与者创建的视觉和文本材料;④2022年5—8月在闲鱼和本地二手交易微信群进行为期4个月的网络民族志。实证分析部分中使用的所有姓名均为化名。这些研究资料在初步清洗后通过主题分析的方式进行组织和整理。

| 表 1 受访者基本信息 Tab.1 Basic Information of the Participants |

同时,本文的实证分析也使用了项目于2021年2月至7月发放的调查问卷作为定性分析的研究背景。问卷包含21个基础问题,用于了解广州城市居民的数字设备使用情况、应用程序使用情况、对数据的认知和使用、对数字生活方式的态度和评价。该问卷的发放通过配额抽样的方式,依据《2020广州统计年鉴》,参考各区人口结构,明确各区人口学变量上的比例,以使样本结构尽量拟合总体人口结构,包括城区人口占比、性别比、年龄比和学历比。本研究共回收有效问卷593份。问卷受访者有效问卷的性别结构较均衡(表 1)。其中,76.22%为45岁及以下的中青年,62.39% 家庭年收入为6万—30万元,47.9%接受过或正在接受高等教育。问卷中的量表部分Cronbach's alpha系数为0.836,信度水平较高,表明数据具有较强的可靠性及一致性。

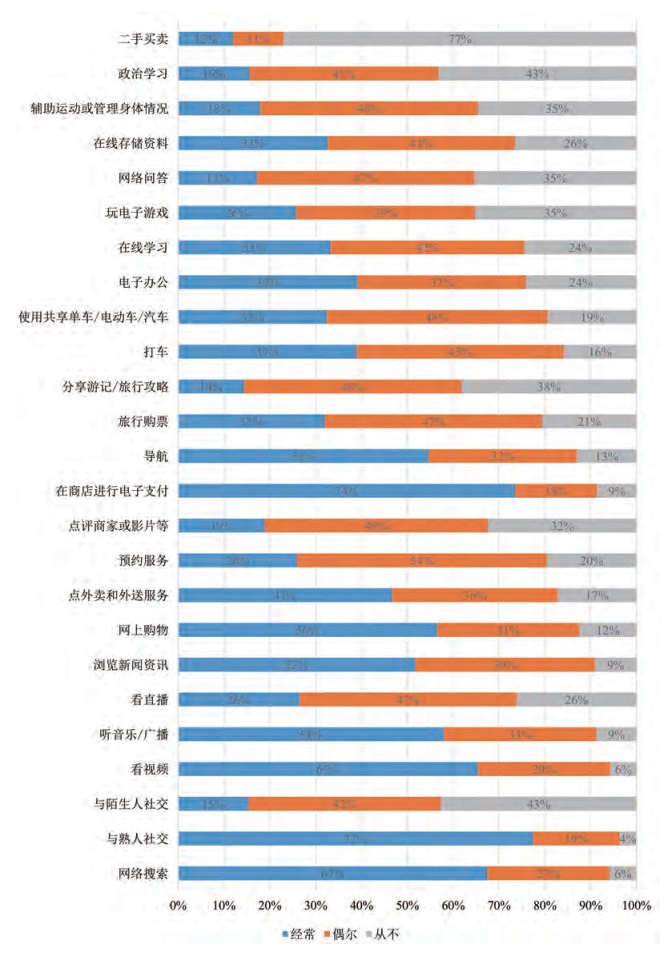

4 二手消费文化对线上/线下空间营造的特征及过程问卷调查结果显示,对于广州居民来说,线上二手交易并不是一种普遍的消费活动:仅有23% 的问卷受访者和12名访谈对象表示他们曾进行过线上二手交易。相比起其他数字活动(尤其是电子支付、购物、沟通交流、娱乐和信息检索),这一比例相对较低(图 1)。与其他国家的调查结果类似,省钱和赚钱以及进一步消费是中国消费者在二手市场出售闲置物品的主要动机:71% 的问卷受访者认为线上交易能够省钱甚至赚钱。而在后续的访谈中,提到二手交易的受访者均认为线上二手交易能够便利地让他们“省下不少钱”(岳丽,女,跨国公司职员,25岁)和“迅速回血(指赚钱以填补消费用掉的钱)”(阿坤,男,教育机构从业人员,33岁),并在此之后“再买自己想要的但是比较贵的东西,比如镜头那些”(阿坤)。可见,在消费者看来,线上二手交易是一种省钱甚至赚钱的经济生活方式。

|

图 1 受访者使用数字平台的目的 Fig.1 Distribution of Participants' Purposes for Using |

如前所述,二手消费带来的环境效益得到了全球公认。在本文的实证研究中,对于消费者而言,数字化二手消费文化营造的线上/线下空间最为核心的功能是依托便利和省时的平台数字定位和社交功能,建立居住社区附近的交易和回收网络。回收或再利用物品,对于这些消费者来说,更多的是为了减少他们浪费东西的罪恶感,因为节俭是中国社会的传统美德而不是拯救环境的绿色行动或关心远方他人的道德实践。不少受访者提到,通过二手交易回收旧物是“好的”(于伟,女,学生,20岁)、“节俭”的行为(婷婷,女,学生,21岁)、“节约资源和钱的表现”(何轩,男,技术员,27岁)、“减少过度消费造成的闲置物品”(洁音,女,售货员,28岁)。尽管68%的问卷受访者同意数字平台可以开启或改进环境友好行为,只有一名受访者(洁音)将二手或回收行为与环境问题直接联系在一起。

4.1 数字化二手消费文化对线上空间的营造 4.1.1 线上二手消费空间的类型(1)通过社交媒体和即时通讯平台(主要为微信)进行邻里交易

许多邻里闲置物品交易群是由消费者自发组织的。一般来说,此类交易群的组织者倾向于通过在社区公告栏或居民楼门口张贴二维码,或者在已有微信群或者公众号里推送二维码来宣传这些非正规的二手交易平台。闲置群成员还可以邀请他们的室友或其他邻居相对自由地入群。一般来说,只有居住于同一或邻近社区的居民才能成功加入这些微信群,因为大多数群友倾向于面对面交易,以便在熟悉的空间内建立方便、安全的交易环境。许多群友是在准备搬家或升级家居用品时加入二手交易群的。有时,这样的微信群是在大学毕业季临时组建的,因为大学生在搬出宿舍之前,喜欢把自己的闲置物品以微薄的价格处理掉。

此类微信群中的二手物品发布信息通常有着固定的格式。以作者在二手交易群中的网络民族志为例,微信群里卖家发布产品照片和简短的文字描述(一般包括产品类别、功能、使用状况和价格)。潜在买家可以通过群聊或单独聊天的方式讨价还价并进一步交流有关产品和交易方式的细节。产品售出后,卖家会在微信群中确认交易完成。在这些微信群中,三类二手商品受到青睐:家具、家居用品(如装饰品、家具配件和厨具)和小家电(如电饭锅、搅拌机、电烤箱和咖啡机)。这些东西要么不方便长途运输搬进新家,要么在一手市场上升级速度很快(当人们决定升级这些电子产品时,旧型号的电器除了在家占地方外毫无用处)。对于大部分受访者而言,他们在微信群售卖二手交易主要出于腾出居住空间或者减少搬迁压力,而购买这些产品也是出于希望用更加合理的价格节省租住房屋所产生的费用,而非出于通过物品重复利而用对环境减轻压力的原因。

(2)通过电子商务平台与同城和异地的陌生人进行交易

基于商业平台的二手交易对居住社区的依赖程度较低。作者以参与式观察通过闲鱼出售二手物品的案例,描述在线二手交易的实际运作方式。不少受访者提到,通过闲鱼转卖闲置物品,已经成为了日常生活中处理闲置物品的重要方式。根据阿里巴巴研究院的介绍,闲鱼通过建立一个结合电子商务、直播、社交媒体、上门维修、回收服务等功能并奖励用户“绿色能量”的超级应用程序,倡导可持续的生活方式,即节俭或具有成本效益的生活方式,从而让人们拥有更加整洁的生活空间,培育环境友好的循环经济。然而,与以往研究结论类似,对于闲鱼用户来说,使用该平台购买和转售物品的主要动机是省钱或赚钱,即没有任何受访者提到他们在闲鱼进行交易主要是出于环保考虑。闲鱼上的二手商品帖子也有固定的模式。根据网络民族志,闲鱼上的卖家会在网页上发布产品详细信息的照片、简短的文字描述(通常包括产品类别、功能、状况和价格)以及待售商品的位置。潜在买家可以点击网页底部的“我想要”按钮,向卖家留言讨价还价、讨论产品细节和送货方式,以及询问其他问题。

4.1.2 线上二手消费空间的特征和营造方式上述两类线上二手消费空间都呈现出了高度性别化的特征。通过闲置物品赚钱往往被认为是男性的追求。在传统二手消费空间出售物品时,这种男性化的话语往往基于商品的功能性和耐用性实现。而女性的二手交易活动却是通过身体形象构建的,并且与体面、公众形象、自我体现、抚育后代、补贴家用和道德价值联系在一起[5]。如今,随着数字化二手市场进入的便利性增强,以赚钱为目的的二手交易越来越与女性的整理、清洁、修补行为和母职道德(母亲经常在二手市场买卖婴儿和儿童用品,因为这些商品仅在有限的时间内对一个家庭有用)联系在一起,使女性成为灵活收入的角色[31]。这种国际普遍存在的现象被称为“Mumpreneur”——创办一家(小)企业的母亲企业家,商业活动使她们能够平衡带薪工作和育儿责任[45, 46]。

在本研究中,二手交易群被妻子、母亲以及单身女性“占据”。在作者进行网络民族志的两个二手交易群中,女性是主要的卖家和买家:其中一个群中(主要成员是同一所大学的学生)有123名女性组员和9名男性组员;在另一个群中(主要成员是几个邻近社区的邻居),女性成员人数为93人,男性成员人数为6人。据作者观察,大多数女性群体成员将自己描述为想通过在微信群里转售孩子的衣服、玩具、书籍、甚至婴儿食品来获得灵活收入的母亲和妻子,或者是想通过置换过时的东西来提升生活质量的白领女性。

而更加公共化的二手平台通过格式化文本、视觉表达和在线交流(重新)生产了性别刻板印象。例如,在参与式观察中,小宋(男,国企员工,26岁)分享了他通过闲鱼转售旧物的经历。他总结了闲鱼上的四种对二手商品的流行描述:女生自用;姐姐的超市倒闭了;年会抽奖奖品;前男友送的礼物(有时会加一句“现任男友让我扔掉”)。这些术语被用作卖家的策略,以形容他们的产品像一手商品一样新。小宋解释了每个短语的含义:

使用这些术语是为了证明卖家是普通个人,而不是专业的卖家。还要证明他们卖的东西都是真正的二手货,而不是垃圾。“女生自用”经常被转售二手手机、电脑和家用电器的卖家使用。很多人认为女生只用笔记本电脑和平板电脑看视频,并且只装很少软件。而且,女生往往会对设备保养的很好。所以,这些东西尽管已经使用多年,但还是非常新的。“姐姐的超市倒闭了”是一个非常有用的话术。你懂的,疫情期间生意失败是常有的事,小店的女老板更无奈。“年会抽奖奖品”和“前男友送的礼物”是证明这些物品是新的、没用的但保持得很好。

而且,小宋在闲鱼上还精心打造了自己的年轻女性形象。他在闲鱼上使用女性化的写作方式来构建他的女性身份——用表情符号写句子、说明自己养宠物以及用可爱的英文名字(图 2)。

|

图 2 小宋在其闲鱼账号中的个人描述 Fig.2 Xiao Song's Idle Fish Profile 来源:小宋提供的截图 |

与小宋交谈后,作者在闲鱼的搜索框中输入了这些话术。有趣的是,首页上出现了大量的产品信息。一些卖家甚至上传女性的“自拍照”,以证明自己是值得信赖的“女卖家”。虽然无法判断这些闲鱼卖家是否真的是女性(平台为买家和卖家提供了一个匿名的交流场所),但这些性别化的营销方式已经将二手平台打造成了女性化的空间。

此外,线上二手文化也与年龄高度相关。以往研究表明,中国二手市场呈现出年轻化的特征[7, 12, 13, 15, 17, 19, 37, 38],因为在中国经济腾飞后出生的年轻人,现在普遍经济能力不足、对经济困难缺乏记忆、环保意识也较强。本研究的实证材料也显示了类似的发现:提及或展示二手交易经历的受访者年龄均在30岁以下,他们大多是刚参加工作、没有房产(流动性高于自有住房的更年长者)、独居或与他人合住的年轻人。这些年轻人有更多时间生活在虚拟社区中,他们积极通过数字平台交换闲置物品,以减少他们所拥有的东西,从而适应高度流动和经济相对紧张的生活方式。

可见,无论是在私域的社交媒体和即时通讯平台,还是公域的电子商务平台,数字化二手消费文化都以便利和省时的平台化、标准化和性别化的宣传策略,营造了基于交易的年轻化线上空间。这一空间的成员流动性较高,且呈现出一定的季节性,以适应快节奏的现代城市生活。这些数字化二手交易活动,类似于Gregson和Crewe在20年前所指出的那样[5],对减少日常消费没有任何贡献,却创造了更多的消费机会。消费者自行组建的二手交易微信群,是由女性和年轻群体基于日常节俭的话语和实践来组织和运作的;而电子商务平台虽然强调二手消费的绿色属性,但在实践中,消费者却主要为了省钱和获得更多的赚钱渠道使用这些平台。这些平台用户很难将其二手消费活动融入到对环境的关怀中,也是因为相关平台倡导的绿色消费的手段和目的相矛盾:这些平台鼓励用户通过在物理和虚拟空间中转售旧物以获得额外收入和“积分”并进一步消费,而不是呼吁通过减少购买的可持续生活方式保护环境。

4.2 数字化二手消费文化对线下空间的营造数字化二手交易不仅包括线上行为,还涉及到线下的诸多活动。尽管许多二手交易已经虚拟化,但物理场所或地点,以及有关二手交易发生在哪里、不同类型的二手交易适合什么空间的问题[5]仍然很重要。根据实证资料,本文将数字化二手消费文化对线下空间的营造划分为两个类型:

(1)数字化二手消费文化营造的线下交易空间

大多数二手交易无法完全通过线上实践完成,因为卖家必须将二手商品交付给现实世界中的客户。无论人们参与私域还是公域的在线二手交易活动,地理位置在交易中都发挥着重要作用。基于微信群进行交易的二手卖家和买家更喜欢上门送货或面对面交易,因为他们住在同一个社区,距离很近。一般来说,在这些微信群中,当买家决定向卖家购买东西时,她/他会通过一对一聊天的方式给卖家转账,并讨论交接二手物品的地点。买方或卖方的家或她/ 他居住的小区附近通常是送货的地点。有些人则更喜欢在公共空间(例如住宅楼入口处或社区公园内)进行这种面对面的交易。

一些线上平台的用户也更喜欢面对面交易。如前所述,闲鱼卖家必须根据平台规则将其位置或产品位置附加到产品信息中。因此,买家可以在平台上找到有关二手商品来源的信息。与微信二手平台用户希望建立更信任、更熟悉的交易环境不同,部分闲鱼买家刻意选择同城卖家,买东西的首要动机是为了节省运费。

因此,空间以物理和象征性的距离邻近以及地理位置信息的形式,在塑造数字环境中二手交易发生地点方面发挥着核心作用。此外,数字化的二手交易并不是简单地产生远程交易模式,从而在更大的地理范围内拓宽物流或商品网络。相反,它促进甚至增强了人们对本地社区的依赖,成为城市居民寻找在不确定的数字环境中建立和维持熟悉感和信任的方法[47]。

(2)数字化二手消费文化营造或再造的线下回收空间除了结合线上和线下转售实践之外,数字化的二手交易还创造了新的实体回收或转售地点,或改变了现有的循环经济在居住社区中分布的格局。据阿里巴巴集团对支付宝回收项目的介绍,支付宝用户可以享受免费上门服务,回收旧物或“垃圾”(如纸箱、塑料瓶、玻璃器皿和金属),并在中国数百个城市的社区设置回收点。这些收集来的二手或废品被用来生产新商品或出口到非洲和东南亚国家。尽管支付宝的这种回收服务被描述为阿里巴巴集团对环境的贡献,但实际上这是针对个人用户的二手交易:人们可以获得少量的钱、其他杂货或者数字积分,还可以进一步用这些积分种树,间接保护环境。随着二维码在各种提供定制服务和自助服务的购物场所的普及[48],居民可以通过扫描二维码轻松完成线下回收或转售行为,轻松获得数字积分。正如唯一一位将使用支付宝回收与环境问题联系起来的受访者洁音指出,支付宝的旧衣回收功能将回收的旧衣物“被送到贫困地区或落后地区”,并反馈给用户“绿色能量积分”,形成了“间接保护我们环境的一种方式”。

此外,传统的旧物回收服务也通过二维码数字化。例如,实体购物空间中通过向个人卖家支付折旧额或购物券来回收旧手机的服务,已成为了许多购物中心或维修店的常规服务。如今,这种服务也已被自助服务台部分取代:想要转售旧手机的人可以通过服务中心扫描二维码进行价格评估和收款,然后根据定向网页提供的指南,将旧手机投入指定的箱子中。这样,二维码就成为了线上线下二手交易的连接点。例如,两名访谈者提到了他们在居住社区和学校中曾通过印有支付宝二维码的回收箱进行过二手衣物和图书的回收,并得到了一定的“返现”(程蕾,女,运营经理,24岁)和“优惠券”(静怡,女,学生,23岁)。

可见,回收和转售的物理场所成为了数字实践和平台生态的附属物。在这些场所中,用闲置物品换取金钱和“绿色能量”的实践由科技公司的平台规则塑造。也就是说,数字化二手消费文化通过便利的平台服务营造了一个短距离的线下交易空间,并创造或再造了基于平台活动的线下回收空间。这些线下空间与消费者的居住空间重合或邻近,反映出居住社区依然是数字化时代重要的活动空间。

最后,并非所有东西都被认为适合二手交易。在回答“您对数字生活的哪些方面感到焦虑”的问题时,超过一半的问卷受访者对数字环境中个人信息(55%)和位置信息(57%)的泄露感到焦虑。因此,尽管他们知道回收数字设备对环境有好处,有些人会为了保护隐私而放弃将他们的旧电子设备进行回收处理,因为他们在处理有毒电子垃圾时更关心个人安全而不是环境污染问题。在访谈中,有4名受访者提到电子产品对环境的影响或者资源的浪费,例如“CPU和电池有毒”(艳红,女,公务员,30岁);“电子零件很多有污染”(宗英,男,外贸商人,48岁),使从事回收电子垃圾的村庄里“80% 的人都有癌症(根据新闻报道做出的回答)”(婷婷,女,学生,21岁);以及只有“将手机卖回给生产他们的公司是节省资源的好方法”(石凯,男,国有企业经理,56岁)。但是,他们不约而同地选择不将手机流入回收市场,因为“很多电子公司将客户的个人信息出售给其他公司”(石凯)、“我想要有安全感。我无法删除所有的东西,因为你可以使用一些先进的技术来找回所有的信息”(宗英)、以及“现在诈骗那么多,我的很多资料不想别人知道”(婷婷)。

同时,由于二手平台和实体购物空间的回收服务都更青睐有使用价值的东西,那些真正无用的东西,比如坏掉的手机,仍然占据着家庭空间或被直接扔掉。正如每两到三年更换一次智能手机的盛轩(男,学生,23岁)在访谈中提到,他通常在手机坏的时候才考虑换手机。他换下来的手机就放在家中,因为盛轩认为“没有任何合适的方法来回收手机”。因为他了解的回收途径是实体的“爱回收”公司,而这个公司“只回收状况良好的手机,它不想要这些坏掉的手机”。因此,他不知道去哪里回收这些坏掉的手机。

可见,这种科技公司、社会组织和政府广泛提倡的二手生活方式,可能在实践中并不符绿色消费的要求。也就是说,二手消费文化营造的线上/线下空间,并不等同于绿色和可持续的空间。即使依附于居住社区位置的回收空间大多利用蚂蚁森林计划开展的环保活动,将日常转售、回收和闲置物品处置实践与对环境关怀相联系,但事实上几乎没有参与者认为他们的回收活动是对他人或环境负责。

5 结论与讨论本文在数字地理和消费地理交叉的视角下,分析了数字化的二手市场中处理闲置物品的过程及其形成的文化,并在此基础上分析了其对线上和线下空间的营造方式和结果,及其内在的环境议题。研究发现:

(1)数字化的二手消费模糊了公共领域(电商平台)和私人领域(个人组织的邻里/同城微信群)消费之间的界限,协同了线上线下体验。这种二手交易形成了女性化、年轻一代主导的线上空间,以及邻里化的、自助/二维码主导的线下回收空间。

(2)数字化的二手消费通过固定的帖子模式、线上线下交流方式和数据化的地理位置营造了更加本土化的数字文化和经济生活方式。这种二手消费文化体现了中国当代个人化的社会趋势,即个人利益优先于家庭、社会和环境责任。

(3)虽然二手平台通过其廉价、便捷、社区化的服务和游戏化的系统将二手消费文化推广为一种可持续的生活方式或绿色选择,但是,二手交易并不会自动成为绿色消费,使环境受益。因此不能简单地将二手交易等同于绿色消费。

综上所述,数字平台、二维码和电子支付等技术将传统的、脱离生活空间存在的二手消费空间变成线上线下融合的、与居住空间联系更加紧密的空间,并将二手消费更加方便地与更大尺度的循环经济和环境活动绑定在一起。同时,传统的二手消费空间(例如前文提到的传统旧物回收服务)并未在数字化浪潮中消失,而是增加了一层新的“数字”图层。同时,二手交易作为消费的一个组成部分,由一系列多样而复杂的话语(例如对产品的了解、个人欲望、个人身份呈现、焦虑和对他人的关心)和实践(例如评估用过的东西、选择适当的方式处置二手物品)构成。消费者积极参与本地二手交易实践,是为了在高度流动性的城市社会中履行节俭、展示合格母职形象、当代女性身份和青年身份。因此,普通消费者不会自动通过买卖二手商品变成对环境负责的环保人士。也就是说,数字平台能够创建一个便捷的环境,让普通消费者轻松参与环境保护[49-51],但不太可能保证绿色消费。与传统二手消费文化类似,数字化的二手消费文化在没有进一步政策干预的情况下,无法自动转化为环境友好实践。

在未来的研究中,二手消费的商品和转售途径必须进行进一步的类型细分:人们对什么可以回收/转售、什么不能有自己的见解,对处理闲置物品的正确方法也有自己的理解,并且知道如何通过不同的策略成功转售他们用过的物品。因此,在研究数字空间和物理空间的二手消费文化和实践时,地理学者们仍然应该仔细思考哪些特定商品可能通过二手市场交易,在哪里、如何、通过谁、为谁将商品投入二手交易空间,以及这些商品在消费中发生了什么[5]。同时,未来研究也需要进一步关注二手消费在不同国家和区域文化中的差异性解读,从而寻求更加因地制宜的可持续消费方案。

注释:

① http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2024-04/08/content_26051047.htm。

②http://www.tanpaifang.com/tanguwen/2021/0918/79698.html。

④ 性别统计基于微信群成员个人资料中提供的个人信息。由于个人资料可以自由编辑,任何微信用户的性别信息都可能是伪造的。

⑤ 一些二手交易是可以完全在线上完成的。例如,数字音乐、数字游戏、优惠码、娱乐平台会员权益、数字代币等数字产品的转卖,是一种完全虚拟的二手交易方式。

| [1] |

Liu C. Curation Digital Lives: Consumer Cultures, Digital Platforms, and Everyday Practices[M]. London: Lexington Books, 2024: 1-227.

|

| [2] |

Evans D M. What is consumption, where has it been going, and does it still matter?[J]. The Sociological Review, 2019, 67(3): 499-517. DOI:10.1177/0038026118764028 |

| [3] |

Hetherington K. Secondhandedness: Consumption, disposal, and absent presence[J]. Environment and planning D: Society and Space, 2004, 22(1): 157-173. DOI:10.1068/d315t |

| [4] |

Eden S. Blurring the boundaries: Prosumption, circularity and online sustainable consumption through Freecycle[J]. Journal of Consumer Culture, 2017, 17(2): 265-285. DOI:10.1177/1469540515586871 |

| [5] |

Gregson, Crewe L. Second-hand Cultures[M]. Oxford: Berg, 2003: 1-253.

|

| [6] |

Barnett C, Cloke P, Clarke N, et al. Globalizing Responsibility: The Political Rationalities of Ethical Consumption[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010: 1-235.

|

| [7] |

朱迪. 中等收入群体和青年群体的绿色低碳消费研究——基于不同消费环节和消费领域的实证分析[J]. 社会科学辑刊, 2024(3): 130-141, 239. [Zhu Di. Middle-income groups and youth groups: Empirical analysis based on different consumption links and consumption areas[J]. Social Science Journal, 2024(3): 130-141, 239.] |

| [8] |

范和生. 二手消费的特征呈现与动力支持: 基于"认同—工具—环境"的三维转型[J]. 社会科学辑刊, 2021(5): 74-83, 209. [Fan Hesheng. The characteristics and driving force of second-hand consumption: A three-dimensional transformation based on "identity-toolenvironment"[J]. Social Science Journal, 2021(5): 74-83, 209.] |

| [9] |

Fernado A G, Sivakumaran B, Suganthi L. Comparison of perceived acquisition value sought by online second-hand and new goods shoppers[J]. European Journal of Marketing, 2018, 52(7/8): 1412-1438. DOI:10.1108/EJM-01-2017-0048 |

| [10] |

Abbes I, Hallem Y, Taga N. Second-hand shopping and brand loyalty: The role of online collaborative redistribution platforms[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2020, 52: 101885. DOI:10.1016/j.jretconser.2019.101885 |

| [11] |

Padmavathy C, Swapana M, Paul J. Online second-hand shopping motivation: Conceptualization, scale development, and validation[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2019, 51: 19-32. DOI:10.1016/j.jretconser.2019.05.014 |

| [12] |

帅满, 葛雅南, 金惠连. 文化接触与双重互惠: 二手交易平台的"附近"建构机制[J]. 社会学评论, 2024, 12(3): 144-166. [Shuai Man, Ge Yanan, Jin Huilian. Cultural contact and dual reciprocity: "The Nearby" construction mechanisms of second-hand trading platform[J]. Sociological Review of China, 2024, 12(3): 144-166.] |

| [13] |

耿言虎, 陈瑞梓. 空间生产视角下线上二手消费空间的建构——基于闲鱼平台的研究[J]. 福州大学学报(哲学社会科学版), 2024, 38(3): 125-134. [Geng Yanhu, Chen Ruizi. The construction of online second-hand consumption space under the perspective of spatial production: A study based on idle fish platform[J]. Journal of Fuzhou University (Philosophy and Social Sciences), 2024, 38(3): 125-134.] |

| [14] |

Fortuna L M, Diyamandoglu V. Optimization of greenhouse gas emissions in second-hand consumer product recovery through reuse platforms[J]. Waste Management, 2017, 66: 178-189. DOI:10.1016/j.wasman.2017.04.032 |

| [15] |

刘芳. 空间媒介视角下二手潮店的传播实践及意义研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2023: 1-81. [Liu Fang. Research on the Communication Practice and Significance of Second-hand Trendy Stores from the Perspective of Spatial Media[D]. Suzhou: Suzhou University, 2023: 1-81.]

|

| [16] |

Liu C, Valentine G, Vanderbeck R M, et al. Placing 'sustainability' in context: Narratives of sustainable consumption in Nanjing, China[J]. Social & Cultural Geography, 2019, 20(9): 1307-1324. |

| [17] |

Wang B, Fu Y, Li Y. Young consumers' motivations and barriers to the purchase of second-hand clothes: An empirical study of China[J]. Waste Management, 2022, 143: 157-167. DOI:10.1016/j.wasman.2022.02.019 |

| [18] |

Xu J, Zhou Y, Jiang L, Shen L. Exploring sustainable fashion consumption behavior in the post-pandemic era: Changes in the antecedents of second-hand clothing-sharing in China[J]. Sustainability, 2022, 14(15): 9566. DOI:10.3390/su14159566 |

| [19] |

Lin P, Chen W. Factors that influence consumers' sustainable apparel purchase intention: The moderating effect of generational cohorts[J]. Sustainability, 2022, 14(14): 8950. DOI:10.3390/su14148950 |

| [20] |

Gregson N, Crang M, Botticello J, Calestani M, Krzywoszynska A. Doing the 'dirty work' of the green economy: Resource recovery and migrant labour in the EU[J]. European Urban and Regional Studies, 2016, 23(4): 541-555. DOI:10.1177/0969776414554489 |

| [21] |

Gregson N, Crang M, Ahamed F, et al. Following things of rubbish value: End-of-life ships, 'chock-chocky' furniture and the Bangladeshi middle class consumer[J]. Geoforum, 2010, 41(6): 846-854. DOI:10.1016/j.geoforum.2010.05.007 |

| [22] |

Gregson N, Crang M, Ahamed F, et al. Territorial agglomeration and industrial symbiosis: Sitakunda-Bhatiary, Bangladesh, as a secondary processing complex[J]. Economic Geography, 2012, 88(1): 37-58. DOI:10.1111/j.1944-8287.2011.01138.x |

| [23] |

Brooks A. Clothing poverty: The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes[M]. London: Bloomsbury Publishing, 2015: 1-296.

|

| [24] |

Gregson N, Longstaff B, Crewe L. Excluded spaces of regulation: car-boot sales as an enterprise culture out of control?[J]. Environment and Planning A, 1997, 29(10): 1717-1737. DOI:10.1068/a291717 |

| [25] |

Gregson N, Crewe L. The bargain, the knowledge, and the spectacle: making sense of consumption in the space of the car-boot sale[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 1997, 15(1): 87-112. DOI:10.1068/d150087 |

| [26] |

Crewe L, Gregson N, Brooks K. The discursivities of difference: retro retailers and the ambiguities of 'the alternative'[J]. Journal of Consumer Culture, 2003, 3(1): 61-82. DOI:10.1177/1469540503003001931 |

| [27] |

Crewe L, Gregson N, Brooks K. Alternative retail spaces[C] // Leyshon A, Lee R, Williams CC, Alternative Economic Spaces. London: Sage, 2003: 74-106.

|

| [28] |

Gregson N, Crewe L, Brooks K. Discourse, displacement, and retail practice: Some pointers from the charity retail project[J]. Environment and Planning A, 2002, 34(9): 1661-1683. DOI:10.1068/a3415 |

| [29] |

Gregson N. Living with Things. Ridding, Accommodation, Dwelling[M]. Wantage: Sean Kinston Publishing, 2007: 1-204.

|

| [30] |

Gregson N, Metcalfe A, Crewe L. Identity, mobility, and the throwaway society[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2007, 25(4): 682-700. DOI:10.1068/d418t |

| [31] |

Waight E. Mother, consumer, trader: Gendering the commodification of second-hand economies since the recession[J]. Journal of Consumer Culture, 2019, 19(4): 532-550. DOI:10.1177/1469540519872069 |

| [32] |

尹言军, 黄海涛, 余咏胜, 等. 基于空间核密度分析的二手房交易热点变化研究——以武汉为例[J]. 测绘与空间地理信息, 2020, 43(9): 55-58. [Yin Yanjun, Huang Haitao, Yu Yongsheng, et al. Study on the changes of second-hand housing transaction hot spots based on spatial kernel density analysis: Taking Wuhan as an example[J]. Surveying and Mapping and Spatial Geographic Information, 2020, 43(9): 55-58.] |

| [33] |

沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制——基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理, 2020, 40(3): 75-83. [Shen Tiyan, Yu Hanchen, Zhou Lin, et al. On hedonic price of second-hand houses in Beijing based on multi-scale geographically weighted regression: Scale law of spatial heterogeneity[J]. Economic Geography, 2020, 40(3): 75-83.] |

| [34] |

陈文裕, 夏丽华, 陈金星. 公共服务设施可达性对惠州二手商品房价格的影响研究[J]. 地理信息世界, 2021, 28(6): 102-107, 116. [Chen Wenyu, Xia Lihua, Chen Jinxing. Study on the impact of public service facility accessibility on second-hand commercial housing prices in Huizhou[J]. Geographic Information World, 2021, 28(6): 102-107, 116.] |

| [35] |

Lang C, Zhang R. Second-hand clothing acquisition: The motivations and barriers to clothing swaps for Chinese consumers[J]. Sustainable Production and Consumption, 2019, 18: 156-164. DOI:10.1016/j.spc.2019.02.002 |

| [36] |

Liang J, Xu Y. Second-hand clothing consumption: A generational cohort analysis of the Chinese market[J]. International Journal of Consumer Studies, 2018, 42(1): 120-130. DOI:10.1111/ijcs.12393 |

| [37] |

Xu Y, Chen Y, Burman R, Zhao H. Second-hand clothing consumption: a cross-cultural comparison between American and Chinese young consumers[J]. International Journal of Consumer Studies, 2014, 38(6): 670-677. DOI:10.1111/ijcs.12139 |

| [38] |

Zhang X, Dong F. How virtual social capital affects behavioral intention of sustainable clothing consumption pattern in developing economies? A case study of China[J]. Resources, Conservation and Recycling, 2021, 170: 105616. DOI:10.1016/j.resconrec.2021.105616 |

| [39] |

Liu C. The digitalisation of consumption and its geographies[J]. Geography Compass, 2023, e12716. DOI:10.1111/gec3.12716 |

| [40] |

Degen M M, Rose G. The New Urban Aesthetic: Digital Experiences of Urban Change[M]. London: Bloomsbury Publishing, 2022: 1-177.

|

| [41] |

Degen M M, Rose G. Conceptualising aesthetic power in the digitally-mediated city[J]. Urban Studies, 2024, 61(11): 2176-2192. DOI:10.1177/00420980241232501 |

| [42] |

Cao L. Influencers and social media: Gentrification aesthetics and prosumption through China's wanghong economy[J]. Urban Geography, 2025, 46(5): 983-1002. DOI:10.1080/02723638.2024.2396758 |

| [43] |

Bissell D. Affective platform urbanism: Changing habits of digital on-demand consumption[J]. Geoforum, 2020, 115: 102-110. DOI:10.1016/j.geoforum.2020.06.026 |

| [44] |

Liu C, Chen J. Takeaway food, waste, and their geographies in workplaces[J]. Geographical Research, 2020, 58(3): 265-274. DOI:10.1111/1745-5871.12387 |

| [45] |

Duberley J, Carrigan M. The career identities of 'mumpreneurs': Women's experiences of combining enterprise and motherhood[J]. International Small Business Journal, 2013, 31(6): 629-651. DOI:10.1177/0266242611435182 |

| [46] |

Ekinsmyth C. Challenging the boundaries of entrepreneurship: The spatialities and practices of UK 'mumpreneurs'[J]. Geoforum, 2011, 42(1): 104-114. DOI:10.1016/j.geoforum.2010.10.005 |

| [47] |

Pink S, Lanzeni D, Horst H. Data anxieties: Finding trust in everyday digital mess[J]. Big Data & Society, 2018, 5(1): 2053951718756685. DOI:10.1177/2053951718756685 |

| [48] |

Cochoy F, Hagberg J, McIntyre M P, et al. Digitalizing Consumption: How Devices Shape Consumer Culture[M]. Oxon: Taylor & Francis, 2017: 1-253.

|

| [49] |

Büscher B. Nature 2.0[J]. Geoforum, 2013(44): 1-3. |

| [50] |

Büscher B. Nature 2.0: Exploring and theorizing the links between new media and nature conservation[J]. New Media & Society, 2016, 18(5): 726-743. |

| [51] |

Büscher B, Igoe J. 'Prosuming' conservation? Web 2.0, nature and the intensification of value-producing labour in late capitalism[J]. Journal of Consumer Culture, 2013, 13(3): 283-305. DOI:10.1177/1469540513482691 |