2. 上海市浦东开发 (集团) 有限公司, 上海 201204

2. Shanghai Pudong Properties CO., LTD, Shanghai 201204, China

21世纪以来,在数字媒体技术和游戏产业的推动下,游戏在空间、时间和社会维度上不断扩展,与人们日常生活的界限越来越模糊[1, 2]。近年来,剧本杀游戏在国内大量涌现,位列中国消费者偏爱的线下潮流娱乐方式前三。北京、成都、洛阳等地相继推出沉浸式剧本杀项目,不断加深游戏与城市空间,尤其是文旅空间的融合。历史文化街区因其独特的空间载体和文化氛围,成为政府与剧本杀商家联合打造城市文旅IP的首选之地。在城市环境中应用游戏设计元素和游戏化行为,以增强用户对地方的参与度和体验感被称为游戏化[3]。对于历史文化街区的保护和改造而言,游戏化是一种新的趋势和潜力方向。然而,正如Zukin认为的士绅化对于地方商街的影响使得真实性在其原初的基础上构成了新的真实[4],对历史街区的游戏化同样激发了历史街区保护和利用中有关真实性的拷问[5-7]。真实性的内涵本身也充满争议和不断扩展[8-10]。实景剧本杀游戏将虚拟的元素与街区的历史文化元素拼合在一起,挑战了真实与非真实的边界。在游戏化的趋势下,如何理解和保护历史街区的真实性值得思考。充满矛盾性的是,游戏化又被认为是描述和理解现实的工具[11]。游戏或许可以成为一个棱镜,借以折射地方真实性与消费者对真实性体验的复杂性。

基于此,本文以国内首个城市人文题材的实景剧本杀游戏“成都宽窄巷子实景剧本杀”为案例,提出“混合真实性”模型的五个维度,从游戏参与者体验的角度出发,剖析游戏化影响下的历史街区真实性。主要回答以下问题:在历史文化街区“游戏化”过程中,塑造出的真实性体验具有怎样的特征与复杂性?这些体验通过怎样的机制得以调和?对历史街区提升当代人的真实性体验有怎样启示?

2 理论基础与分析模型 2.1 打破“主—客”与“真—假”边界的真实性有关地方的真实性内涵有多种讨论,出现客观真实性、建构真实性、存在真实性等不同概念。客观真实性注重客体本身的真实,强调对象的原创性,或者事件的历史准确性和发生的原始位置[12]。然而,建构主义者认为真实性是对所观察到的事物本质的一种社会建构的解释,而不是其内在特征,因而称为建构真实性[13, 14]。如果说客观真实性意味着客观和绝对的真实,那么建构真实性则是主观、相对和可协商的。王宁进一步从主体间视角出发提出“存在真实性”来表示个体被旅游等活动激活时的情感、思想、身体感受和体验状态的真实性,强调主体被外界激发出来的内在的感受[15]。随着研究的深入,有学者认为需要超越主客二分的争论[16]。例如,Matos等人将以上三种真实性视为构成体验整体的不同维度[17]。

随着后现代主义的兴起,关于真与假的讨论也激起了对真实性的反思。后现代主义认为,虚假或虚拟不再是一个问题[18],因为它通常会提供更好、更令人兴奋的体验。超真实[19](Hyperreality)广泛进入到人们的日常生活体验,通过虚假的外表和虚拟现实来打造比真实更强的体验。反之,真的也可能会变成假的,就像Fjellman在对迪士尼文化的讨论[20]。后现代真实性理论解构了真与假、现实与虚构、起源与表征之间的界限[7]。尽管如此,对主体感知真实性的强调,亦或试图探究“假”的客体如何带给人们真实的体验或产生“真”的联想[21, 22],仍被大量研究者所热衷。

实景剧本杀游戏便是将后现代主义的虚拟元素与街区的历史文化元素拼合在一起。然而现有研究对于这类城市空间游戏化的探讨,主要侧重于探究游戏本身的设计[23]、游戏参与者的身体感知[24, 25]与社交体验[26],其对于地方空间本身被游戏化的意义与影响的探究较为缺乏[3, 27],尤其是与地方真实性相关的探究较为缺乏。Hall通过探究历史再现游戏认为,应当关注物质文化再现的客体真实性以及与他人在情境中的互动真实性[28]。Mochocki将范围继续扩大到其他混合现实和非数字游戏,通过构建“真实性/沉浸感”模型来研究角色扮演游戏中遗产体验的真实性[29]。然而Mochocki虽然关注到游戏的“虚构、虚拟”等现象,却并没有将后现代主义的解构思想考虑进来。

基于上述有关真实性的理论,本研究提出的假设是,实景剧本杀游戏与历史文化街区的结合,带来了主客混合、真假交织的地方真实性体验,“非真实”在“游戏化”中不可或缺甚至带来惊喜。

2.2 游戏化体验的多维混合真实性分析模型游戏化在角色扮演过程中增强了个体与历史街区的互动,是有别于数字游戏的具身体验。具身体验往往强调实践过程中人的生理体验与心理状态之间有着强烈的联系[30]。这样的具身体验通过身体与所在时空的相互作用而实现个体对外部世界的生产与扩展,从而与地方互动,进行地方认知[31],强化个体与地方关系,成为真实性体验的来源。Schmitt提出体验的五个模块(SEMs),分别是感官、思考、行动、情感和关联[32]。Bowman提出角色扮演沉浸感的五个方面,分别是沉浸于环境、沉浸于叙述、沉浸于活动、沉浸于角色、沉浸于社区[33]。游戏参与者由表面的感官体验逐步转向对心灵和身份认同的深层体验,对于场景的需求也由单纯的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等单一维度,提升为身心沉浸、意义相通、文化认同共鸣的立体空间场景体验。Mochocki的“真实性/沉浸感”模型便是将客观、建构、存在真实性(存在—身体感受、存在—自我创造、存在—人际关系)这五种真实性与Schmitt提出体验的五个模块(SEMs),以及Bowman角色扮演沉浸感结合起来,玩家对历史真实性的感知与沉浸感交织在一起,出现在体验的同一层面[24]。而在历史街区的游戏化体验中,游戏沉浸的不同方面与体验的多重性建立在游戏过程中人与物质、时间、空间、自我、关系等关键要素的互动基础上。基于此,本研究在“真实性/沉浸感”模型的基础上进一步提出包含五个维度的游戏化体验的真实性分析模型,并根据后现代主义的解构理论,假设每一个维度的真实性都呈现为从真实到非真实的连续谱,即某种混合真实性(表 1)。

| 表 1 游戏化体验的多维混合真实性分析模型 Tab.1 Multidimensional Mixed Authenticity Model of Gamified Experiences |

其中,“物质维度”的混合真实可能是历史街区的物质建构真实与仿造,由此角色在沉浸于环境中获得感官的体验;“时间维度”主要指游戏中的不同时间背景下的历史叙事的真实与虚构,如历史文化与社会风俗等的真实与否,角色在沉浸于叙述中获得思考的体验;“空间维度”主要体现的是身体在真实和虚拟的场域空间中沉浸于活动过程的行动感受;“自我维度”和“关系维度”的真实性是更为主观性的体验。“自我维度”从情感体验出发,剖析个体在沉浸于角色时展现出日常的自我与表演的自我;“关系维度”分析个体在沉浸于社区中进行的人际交往,包括出于实际需要的互动和情节的刻意安排,由此获得关联性体验。

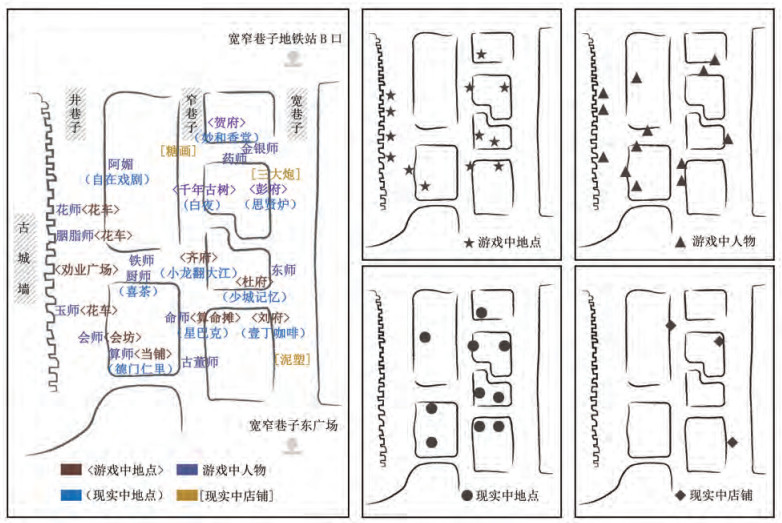

3 研究案例与数据来源 3.1 研究案例本研究以成都市宽窄巷子历史文化街区实景剧本杀游戏《宽窄十二市①》(以下简称《十二市》)为分析案例。宽窄巷子历史文化街区位于成都市青羊区长顺街附近,是成都历史文化三大名城保护区之一,由宽巷子、窄巷子和井巷子三条老式街道平行排列,四合院落群穿插其中。街区保留了清朝时期的街巷特色,院落在以北方四合院为蓝本的基础上融合了川西风格,富有地方特色。2021年,宽窄巷子引入《十二市》,对历史空间和场景加以利用,游戏活动范围覆盖大半个街区,约7万m2。这是全国首个以城市人文为题材的实景剧本杀游戏,并成为成都新的网红热点。《十二市》以宋代成都十二个月市集为背景,结合宽窄巷子定制剧本,采用AR、裸眼3D等智能技术,让参与者与景区、民俗文化等进行互动,游戏地图见图 1。随着发展沉浸式体验消费成为应对消费转型升级的积极探索之路,这类“文旅+剧本杀”的模式在全国兴起。但不少实景剧本杀受疫情影响经营不善甚至早夭,或是仅仅作为快闪模式提供短期服务。因此,作为全国首个城市人文题材,并且稳定经营两年有余的《十二市》,具有足够的典型性与研究价值。笔者从2021年10月开始关注宽窄巷子实景剧本杀,在持续关注一年后,确定了该模式的可行性与稳定性,最终确认选择该案例进行研究分析。

|

图 1 《十二市》游戏地图 Fig.1 Game Map of Twelve Cities |

本研究的数据主要来源于访谈、参与式观察、认知地图、网络图片和文本。研究人员首先与剧本杀《十二市》负责人2位、NPC(非玩家控制角色,Non-player Character)2位进行10—40分钟的访谈交流,主要询问开店初衷、剧本设计、游戏推进等,并在线收集媒体报道、官方介绍。在进行大量的文献阅读与整理后,确定将真实性感知作为主要研究视角,进行了以下数据的收集:

(1)在大众点评/美团/小红书等互联网平台搜集玩家评论与照片(2021年5月29日—2023年9月1日期间),经过筛选共收集到282条在线评价共计4万余字,照片超过1000张。基于前文构建的分析框架,采用图片分析法提取网络评论中图片的主要元素,通过动静景观与宽窄巷子在物质空间上进行结合,作为实地考察的参考;并通过网络文本分析法进行初步要素的提炼与概念重构,除此以外还随机挑选20名玩家进行问卷调查,进一步修正理论框架。同时,针对282条在线评价进行仔细筛选,精选99条评价作为论文引用来源,编码为P01—P99。筛选原则为字数多于100字,配图用心,且侧重于体验角度而不是单纯描述。

(2)2023年4月1日研究者与10名玩家一起在宽窄巷子完整参与一场约3.5小时的剧本杀游戏,通过参与式观察,拍摄照片,观察各位玩家的游戏参与行为,并与他们在游戏内进行交流,观察实时反映;在游戏后进行复盘交流,获取玩家游戏后对于宽窄巷子的认知地图。

(3)2023年4月1日至4月3日对参与过游戏的16名玩家(见表 2)进行30—60分钟的半结构式访谈,主要询问他们在游戏中的体验感受、不同维度真实性感知、文化认同、地方认知等。其中7位访谈者为现场游戏后的即时性访谈,9位访谈者为从网络优质评论中筛选的滞后性访谈。通过及时性访谈与滞后性访谈的结合,能够更有效地检验论证。

| 表 2 接受访谈的玩家信息 Tab.2 Demographic Characteristics of the Interviewee of the Game Players |

利用ROSTCM 6软件对282篇玩家的在线评价文本进行高频词分析,建立关于剧本杀评论的自定义分词词表,增加评论中常见的专属词汇,如“剧本杀”“体验感”等。由 表 3可见,宽窄巷子出现379次,居于榜首,这毫无疑问说明了“宽窄巷子”是评论者来体验该剧本杀的最大原因。其次,位列2—11的高频词中,“NPC”“任务”“体验”“有趣”“玩家”体现了参与者对于游戏具体体验的描述,属于主观范畴;“汉服”“实景”“剧情”“地点”则是参与者对于游戏内容的观察,偏重客观表达。

| 表 3 《十二市》高频词 Tab.3 High-frequency Words in Twelve Cities |

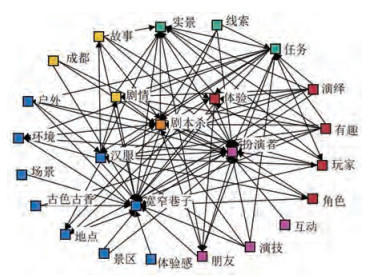

进一步,利用ROSTCM 6软件生成《十二市》剧本杀语义网络文本图(图 2),对高频词进行语义联系程度分析。两个用线相连的词称为共现词,直线指向愈密,表示共现的频率愈高,则两者间的相关程度愈高。从图中可以看出,玩家对游戏的评价主要围绕“宽窄巷子”“剧本杀”和“扮演者”,其次是“实景”“体验”“任务”“剧情”“汉服”。通过游戏化体验的多维混合真实性分析模型(表 1),将共现词根据Bowman的角色沉浸理论及Schmitt提出体验的五个模块(SEMs)进行分类,可以对应得到混合真实性在五个维度上的主要要素(图 2):物质维度(蓝色)主要围绕“汉服”“宽窄巷子”,同时包含“户外”“古色古香”等沉浸于环境的感官要素;时间维度(黄色)从叙事角度出发,围绕“故事”“成都”等历史性质要素;空间维度(绿色)围绕行动,包括“线索”“任务”等沉浸于活动的关键要素;自我维度(红色)主要是沉浸于角色,围绕“体验” “演绎”等情感要素;关系维度(粉色)则从社区互动出发,包括“朋友”“演技”等关联性要素。基于上述分类要素,本研究结合半结构化访谈,对不同维度下的混合体验进行解构,从五个维度出发,探寻其混合真实的感知情况。

|

图 2 在线评论语义网络分析 Fig.2 Semantic Network Analysis of Online Comments |

游戏参与者对于物质维度的真实性感知常常在环境的真实与仿造之间来回游走,刻板印象、仿造建构与新元素新创造影响着参与者们对“真实”与“非真实”的判断。

游戏中参与者接触到的环境和对象被纳入感官系统,宽窄巷子作为总体的环境背景被首先感知。尽管作为成都遗留下来的较成规模的清朝古街道和宅院,街区保留着一定的古色古香的氛围(客观真实),但是游戏参与者对物质环境的真实性程度较为介意,批评其仿建修缮与商业化,对物质环境内部与外部、物质与功能的反差感受强烈。“宽窄巷子里面商业化说实话还有点严重,就感觉就是外面套了一个古房子的壳,但是里面都还是比较现代的”(W13)。不少参与者会将游戏中感知到的宽窄巷子和自己以前的记忆、想象或经验进行对比,将自己的信念、期望、偏好、刻板印象和意识转移到被游览的对象上,从而判断真实性。“我感觉它的历史建筑,商业化或者现代化气息没有那么强,尤其是对比南京的一些商业街区,所以我看到还是挺欣慰的”(W01)。但并非所有的对比都是基于原作的真实性,新元素与创造力开始融入到历史街区之中,模糊了传统意义上的不真实。“我觉得宽窄巷子对比我之前很小的记忆来说,真的变化太大了,现在好像有一些比较时尚的一些元素,是有设计、有创意在里面的,反而就觉得很有意思”(W06)。

但是在游戏的催化下,游戏中的场景设置为了符合游戏设定,进行了相应的建构与仿造。对于参与者们而言,这些所谓的建构却往往使他们更为代入,即使可能仅仅是简单的木质小摊,但是参与者们通常会从材质、形式、颜色等来判断,作为传统形象与经验的投射,使它们被感知为真实性的标志或符号。“游戏中的场景布置比如说他们搭的台子基本上都是用木头搭的……相对来说,反而比宽窄本身还要真实一些,至少比普通游客和开店老板看上去更加的有历史感一点”(W13)。尤其是当服装、道具等配套与宽窄巷子大背景相结合的时候,物质维度的真实性在这一刻到达了顶峰,“毕竟是穿汉服,在一个古色古香的地方(也不算很古吧,形容不出来),穿越在人海里奔跑,有一种在古代的感觉”(W16),即使大家或多或少会因为仿造和商业化在其中感受到一些非真实。

4.2 时间维度的历史真实与虚构时间在这里是指剧本叙事中出现的有关时代性的内容。剧本的游戏化通过对成都真实历史背景的挖掘,辅以情节的虚构加工,将历史的真实性在时空上加以浓缩。

一方面,剧本深层次挖掘了成都本土文化,采用了成都在宋朝时可考证的社会经济文化情况作为时代背景,使得故事世界在时间上更加真实准确。另一方面,“十二月市”是成都曾经商业繁华的缩影,剧本在此基础上展开叙事,间接呈现了宋代成都一年四季十二月间的市集,辅以相应的成都传统瑰宝体验,希望能够让游戏参与者仿佛回到那个时代。但是,剧本对于文化背景的解释还不够充分,试图建构出的历史真实性并没有能够被参与者所知晓,甚至宽窄巷子在宋朝并没有出现,造成了时间上的谬误。“前面介绍的时候说过‘十二市’的背景,但是我自己没有去了解过它,玩的过程中也没有能具体了解”(W15)。并且,剧本也仅仅是利用了时代背景,游戏中的角色和故事均为虚构。

游戏对于严肃知识的要求有限,参与者们也似乎并不在意时代背景的准确性,或是故事是否真实存在过,对于他们而言在时间上似乎只有“古今”两种区别。只需要时代背景与环境、社会、行为一致,就会产生一定的真实感,使得历史的真实和虚构达成了体验上的统一。“就是真的有一种回到了古代的感觉,因为他们说的话也比较古香古色的嘛,然后行为举止这些也是比较偏古代的,就感觉像穿越回去破了一个案子”(W08)。但是,真实和虚构总是不可避免地发生冲突。例如对于宽窄巷子里出现的现代人和物,部分参与者表达出了一定的违和感。

剧本在任务机制中跳脱出宋代背景,将现代科技融入进去。全程使用手机小程序操作,通过AR扫描场景以寻找线索,完成任务。“游戏里利用到了AR让我觉得大开眼界,甚至觉得因此而没有枉费自己过来玩一次,但是同时又觉得在古代剧情里出现这种东西是有点怪异、不协调,有一种很复杂的感情”(W09)。有趣的是,人们虽然希望感受与时代相匹配的真实,但是面对有创新性的新奇事物时,他们又乐于寻找借口,去将这一切合理化。

4.3 空间维度的场域真实与虚拟空间的游戏化使得参与者们能够在现实的场域空间里完成虚拟的游戏任务,真实性感知在两个空间中相互影响。宽窄巷子是真实存在的场域空间,在这个空间里可以做一切与真实存在相关的事情,比如可以行走、奔跑、吃喝、观察、感受。在场域中身体是感觉和感官享受的主要器官,对它进行控制能够产生力量,而通过这种力量往往能够获得真实性。对身体感觉的关注实际上是对真实自我的身体或个人内在源泉的关注。一方面,实景剧本杀有一定的自由度,身体在受到剧情推动的同时仍然可以表现出放松的状态,即使无法完全摆脱社会或自我控制的限制。“在宽窄巷子里玩感觉好自由,感觉身体受我自己支配。我可以选择去做任务,选择去赌场,甚至我看到旁边有京剧打扮的小朋友,停下来凑了一会儿热闹”(W14)。另一方面,在本身就带有传统内涵的宽窄巷子中,游戏使得身体同时进入旅游与娱乐的多重体验状态,在享受的时候,身体欲望得到了强烈的满足。尤其是剧情的推动使得成都本地的传统小吃受到关注,能够在游戏中吃到真实的成都特色,对于很多人来说是很神奇的体验。

然而,在真实场域之外,游戏中还存在基于宽窄巷子的游戏空间,或许可以称为想象空间。这一空间仅存在于共同游戏的人群中。当虚拟空间与真实空间交错的时候,当虚拟的游戏角色与真实的街区活动者相遇时,有可能造成冲突。“当时我们几个以为要进入咖啡馆里面去寻找线索,其实仅仅需要在外面寻找,但我们几个很莽撞就冲进了咖啡馆,进去之后和里面的人面面相觑,当时就感觉好尴尬,闯入了别人的空间”(W15)。因此创作者试图通过绘制游戏地图来构建起真实场域与游戏空间的桥梁,但效果受到游戏者对于两种空间的经验和理解的制约。“其实不太能把手机上那个虚拟的地图和宽窄巷子结合起来,本来对于一般游客来说,对宽窄巷子本身就不够熟悉,再加上这个地图标志比较抽象,其实没有能够很大的帮助到我”(W07)。虚拟现实技术似乎打破了这个界限,虚拟空间与现实空间通过技术奇妙地结合在了一起,将游戏中的想象世界真实地表现了出来。“我真的能通过这个扫码现实中的场景,就识别出来弹出一个线索,然后还会进行一个小小的推理游戏,来获得想知道的一些东西”(W01)。于是宽窄巷子中的选定元素和特色成为了故事世界中的概念元素,使得从感知到认知的过程经历了符号的重新意义化。

4.4 自我维度的日常真实与表演游戏中参与者们往往脱离了日常的自我开始沉浸于表演的世界,“本我”“真我”开始模糊,甚至颠覆。对于大多数参与者来说,在进入游戏的特定的时刻,他们会全神贯注完全沉浸进去,存在状态被激活,游戏世界仿佛成了他们的整个世界。游戏使人们能够远离或超越日常生活,从模式化的枯燥生活中短暂抽离[34, 35]。“我会抛开现实中,比如说我有什么事情没有完成,或者说我有什么消息没有回,我不会去关注这些东西,而且全程没有想起来这些东西”(W01)。很多在日常生活中受到约束甚至是谴责的事情,在这里似乎完全脱离了道德与法律的束缚,赌场是被允许的,赖皮是可以成功的。“在游戏中肆无忌惮坑蒙拐骗的时候我感觉那才是真实的我自己,平常好像都是表演的我自己”(W13)。当然,好像也会有束缚,游戏中的官府刘大人会抓到处要钱的小乞丐,但是这点限制根本聊胜于无,被抓了的人依然乐在其中,撒泼耍赖。“当时向一个NPC要钱的时候,我们太贪了,想多抢一些,结果把NPC急得要报官了,我们看见刘大人要来就赶紧跑”(W14)。甚至有人热衷于把自己塑造成一个卧底的角色,享受自己给自己赋予的使命感。“这样才好玩儿,都中规中矩的一点意思也没有,我就喜欢搅混水,给游戏制造一点彩蛋”(W05)。在这个理想的真实世界中,人们比平时更自由,更无拘无束,更洒脱,更无所畏惧,体验一个不曾有过也无惧失败的人生。

王宁认为真实自我的感觉包括一个人存在的两个部分之间的平衡:理性和情感,自我约束和自发性,逻辑和爱欲[15],或现实原则和快乐原则[36]。显然,仍然有少部分人无法进入“阈限”的神奇世界,游离在日常与表演的边缘。他们往往足够理性,保持清醒。“保持的是本我的状态,利用的是乞丐的这个身份而已”(W09)。或是不能够轻易解开现实的枷锁。“玩的时候没有完全进入到表演状态,还是会有原本的自己存在,比如说会受到现实的影响,有人发微信我也会去回”(W07)。

4.5 关系维度的互动的真实与情节设定互动的游戏化使得参与者在关系维度的真实性感知受到现实和游戏设定的双重影响。参与者通常是通过拼车一起游戏(即几个小团体共同组成一个十几个人的队伍),大家起初都以自然、友好的方式相互接近。游戏中大家一般默认不会进行自我介绍,彼此之间保留着最初的真实,没有人会在乎对方原本的社会等级与地位,来到这里就都是“十二市”的弟子们。“一开始大家交流还比较拘谨,但很友好,从店面走出到宽窄巷子的时候,大家已经逐渐开始交换彼此的身份了。后面还没分门派的时候遇到问路的也都会很友好地指路”(W14)。

但是这也并不是一个地位平等的游戏。随着剧情的深入,大家逐渐被分配到了三种不同的阵营,有以刘大人为首的官府,以齐老大为首的黑社会和以小疯子为首的群英会。自然友好的态度逐渐瓦解,开始形成新的阶级与对立。“跟自己阵营的交流,就是正儿八经的交流,跟对面阵营的人交流就想着怎么去坑蒙拐骗”(W13)。新的阶级关系往往又会与现实中的社会关系纠结缠绕在一起,互相影响。“可能现实中的关系会更推进我去跟他触发更多的对话,但这些对话又都是故事里面的,我是以剧本里面的角色来跟他进行的对话”(W01)。

除了参与者之间的交流互动外,与NPC(非玩家角色)之间的交流无疑是推动与促进关系维度真实性的关键。“当时有一个小乞丐的扮演者,我看到他就会有亲切感……我就满世界地找他, 他真的好像是全场在景区里面逛”(W10)。剧本杀中的NPC角色相较于手机游戏来说,是具有主观能动性的人,在剧本限定的人设之外,他们自由、随机、不可预测,但又真实、有趣、有血有肉,这样的表演丰富了塑造出的故事世界,使得参与者们在与他们互动的时候更容易进入“阈限”世界[37]。“跟那些NPC小哥哥小姐姐接触之后我发现他们都是一群比较有趣的人,会去引导你参与进他们,包括那个卖糖水的小姐姐,他们后来自己也会去赌坊赌钱,就让你觉得他们就是真实存在的角色”(W01)。

5 游戏化对多维混合真实性体验的调和机制游戏化将玩家带到了现实与游戏混合的环境中[38, 39]。Lotman认为,游戏涉及对世界的重新认知,即其意义的系统性转变[40]。这种重新定义给了现实世界额外的虚构意义,衍生出了基于现实世界的游戏世界,玩家因此在两种不同的解释系统之间摇摆。一方面,玩家们从未完全放弃他们对“普通现实”的感知;另一方面,他们几乎表现出好像游戏场景是真实的。游戏化的价值就在于它塑造出真实与非真实并使它们混合交织,调和了玩家对于真实与非真实感知的界限。这种感知之所以较为混沌、难以分辨,关键就在于一方面游戏化的体验使得现实世界中建构的“非真实性”被弱化,另一方面非真实可能因为游戏而变得合理甚至令人兴奋。

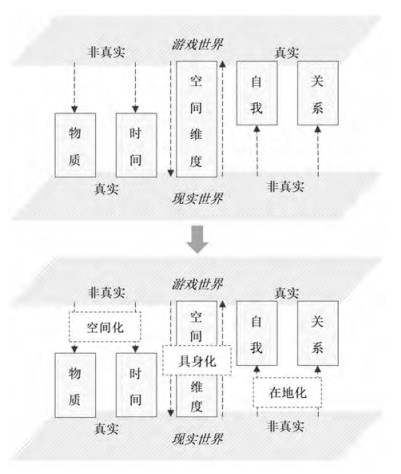

在游戏过程中,物质维度和时间维度的真实性感知是基于现实世界,游戏中的场景建构、故事虚构等是其非真实性的主要来源;自我维度和关系维度中的真实性感知则是颠覆性的,是进入到阈限的游戏世界而非保持日常的真我,此时现实世界的格格不入则容易使参与者脱离阈限空间产生“非真实”感受;而空间维度中的身体感受,则是连接现实世界与游戏世界的真实性感知的桥梁。因此,在物质维度和时间维度上,游戏化通过叙事的空间化,基于客观真实的空间来推动游戏世界非真实元素的合理化;在自我和关系维度上,游戏化通过设定的在地化,利用参与者的地方认知,增强现实世界非真实元素的容错性;最后,游戏参与的具身化连接其游戏世界与现实世界的真实性感知,将现实世界中最直接的身体感受与游戏世界进行叠加,推动了空间维度真实性感知的强化。总而言之,游戏化通过构建人与地方互动调和了真实性感知(图 3)。

|

图 3 游戏化对多维混合真实性体验的调和机制 Fig.3 The Harmonious Mechanism of Gamification on Multidimensional Mixed Reality |

首先,游戏化通过宽窄巷子景区的街景与店铺设计游戏环节与装置,基于现实世界客观真实的空间来展开叙事,使得游戏世界“非真实元素”的出现变得合理化。

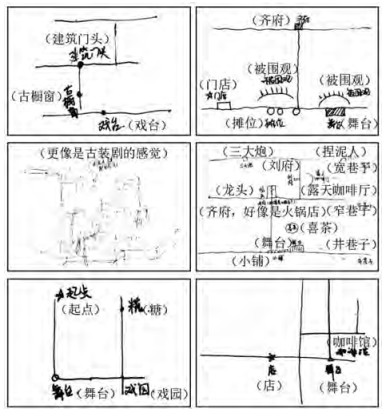

历史文化街区以物化的空间环境作为载体来进行叙事性营造,利用历史建筑与文物来体现城市集体记忆与艺术文化。例如游戏化前的宽窄巷子正是通过主题并置叙事,打造出宽巷子的市井民间文化与窄巷子的传统院落慢生活。这种空间叙事充斥着巴蜀浓厚的文化氛围与老成都韵味的都市记忆。“从小在成都长大的我,第一次那么深入到宽窄巷子,文化底蕴相当浓厚”(P55)。这是一种对真实世界文化意义的表征[41, 42]。而游戏化恰恰是利用了已有的空间环境,将建构、虚拟、虚构的构筑物和剧情安排进去,展开新的叙事。通过图 4可以看出,参与者们绘制的认知地图中,对于宽窄巷子的记忆或多或少都会出现游戏中的装置、点位或场景,这表明游戏已经与真实世界进行了融合,使得玩家在游戏后对宽窄巷子的认知也加入了游戏化的色彩。

|

图 4 参与者在游戏后对宽窄巷子的认知地图 Fig.4 Participants' Cognitive Map of Kuanzhai Alley after the Game |

有别于电子游戏人们往往会主动地把虚拟世界误当成现实,实景剧本杀是在现实世界中建立出来的游戏世界[38]。宽窄巷子固有的建筑遗存与文化氛围为玩家打造了可信度基础,体现在玩家对于“物质”和“历史”的真实性感知中。所有的建构、虚拟、虚构都建立在现实世界的基础上,使得游戏世界元素的出现都变得合理化了。其中,虚拟现实技术就是游戏中最明显的“非真实元素”。在任务机制中,游戏将现代科技融入进去,使得人们可以通过AR来扫描场景以寻找线索。Burdea认为,虚拟现实技术有三个主要特点,沉浸感、交互性和构想,分别指涉本体的存在感、生活感和价值感,是以真实现实中的维度,指向了受众的本体意识[43]。虚拟现实技术依托真实的宽窄巷子生成立体逼真的3D效果,使得虚拟空间与现实空间通过技术奇妙地结合在一起,将游戏中的想象空间真实地表现了出来,增加受众的参与感和代入感。因此,游戏中利用到的AR并非只是为了增强可玩性,而是为了能够依托真实的建筑空间来进行游戏环节的推进。“根据小乞丐给的线索来到了齐府寻找线索,正门口赫然有一只龙的雕塑立着,小乞丐提醒我用手里神奇的小玩意儿(指手机)扫描一下龙头,嚯,立马显示出一条龙威风翱翔的动画,随即掉落了线索,还挺有趣的”(W14)。宽窄巷子中的真实地点进行了“线上”的物质场景建构,现实场景配上符合游戏设定的“真实可见”的情境,使得原本的“非真实”感受变得模糊。

5.2 游戏设定的在地化增强现实世界非真实元素的容错性游戏化利用符合宽窄巷子情境的在地化游戏设定,参与者自身对地方的认知与想象增强了对现实世界非真实元素的容错性。

城市空间是文化想象与真实地方的混合体,想象的地方能够与真实的城市进行沟通和交互,从而构成了对于现实地域空间的重构和延伸[44]。“民俗”“古色古香”“复古文艺”“繁华商业街”是多数访谈对象对于宽窄巷子共同的印象,对于宽窄巷子主要就围绕着这样的地方特征展开文化想象。而剧本杀是一种沉浸式的观演过程,为观众提供视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等多维感觉集合的世界。通过在地化的游戏设定,使得参与者前期的地方知识与游戏中的多感官刺激共同作用于参与者的游戏感知,开始产生虚实模糊、跨越时空的想象,推动了多维混合真实性的感知,推动参与者进入阈限的空间。

基于此,一旦参与者开始沉浸于游戏世界,身体、自我、城市与想象、虚拟之间的界限日渐模糊,地点和场所的想象代替了记忆、经验和历史。这使得他们对于现实世界的真实性感知的容错性加大,在游戏中弱化了对于一些非真实元素的关注,更容易进入阈限的空间。“我在游戏中能感受到宽窄巷子的文化氛围就足够了,其实并没有过多关注它本身(的细节)”(W15)。具体而言,即使不少玩家表示对于宽窄巷子商业化修缮的失望(物质环境的非真实),或是对于历史叙事的质疑(时间历史的非真实),但参与游戏中时依然能够沉浸到塑造的氛围中去,感受古色古香的韵味,其他细节问题(诸如具体朝代具体历史)就可以被忽视了。“就是真的有一种回到了古代的感觉,因为他们说的话也比较古香古色的嘛,然后行为举止这些也是比较偏古代的,就感觉像穿越回去破了一个案子”(W08)。由于对于现实世界的容错性增强,使得参与者更加能够进入到阈限的世界,从而增强对于自我维度或是关系维度的真实性感知。

5.3 游戏参与的具身化连接两个世界的真实性感知游戏化通过设置游线与手艺学习等活动,依托吃、喝、奔跑等具身体验,连接现实与游戏世界的真实性感受。

实景剧本杀游戏与常规电子游戏不同,它的游戏世界是基于真实的现实世界所产生的,两个世界之间的边界只存在于参与者与普通游客之间。而对于普通的电子游戏而言,游戏装置和显示屏幕将现实世界与游戏世界区隔开来,因此,对于电子游戏玩家来说,有两个身体,一个是自身的肉体,另一个是屏幕里的数字身体,在游戏中时他们真实的身体往往被数字技术所遮蔽,被碎片化符号所取缔,并不能真实地进入到游戏世界,而是被搁置在了现实世界中,这就使得玩家的身体感受力逐渐开始被排斥,感官系统被割裂,身体官能日渐麻木迟缓[45]。而实景剧本杀的参与者自身并没有一个“屏幕类似物”来隔绝两个世界,现实中的身体和游戏中的身体合二为一,游戏体验被具身化了,不再只是赛博感知。“把游戏放入现实的体验真的是前所未有”(P08)。因此,参与者在游戏中的行动不再是点点屏幕或是鼠标那样的“手上运动”,而是切实的“身体运动”,在这里奔跑与互动是真实的身体行动,参与者会产生实实在在的“身体感受”,这便是具身体验。具身是身体的参与和在场(Pesence),我们的身体不可能脱离身体仅靠心灵或者思想而存在,“灵魂和身体的结合每时每刻在存在的运动中实现[25]。”

类似于旅游者的具身实践,在游戏化的历史文化街区中,参与者身体的感官意识同样由多感官知觉、本体感觉和运动觉组成。首先,在本体感觉上[46],游戏参与者对自己身体所处位置和姿势进行感知产生的具身化感知,将现实世界中的真实性感受带到了游戏世界中。“实景剧本杀打破了传统剧本杀的一味坐着,可以在宽窄巷子里游走,做任务,参加RPG环节,还可以了解很多宽窄巷子的历史……感觉好像真的回到了以前的芙蓉城,体验感一级棒”(P04)。其次,在感官知觉上,参与者在游戏中可以通过游戏环节的辨认、触摸甚至是品尝,使用眼、耳、手、舌等身体器官和部位的具身化感受,体验到游戏世界中的真实性。“在整个宽窄巷子里的实景剧本杀,有赚钱环节,可以买串串香糖油果子,真的可以吃哈哈哈。还可以有拍卖会,学糖画技艺,糖画也可以吃”(P02);“又能吃又能玩,还能体验一下老成都的快乐”(P07)。最后,运动觉贯穿整场游戏,运动觉是指手臂、双腿和肌肉等身体移动的感觉。对于游戏参与者们来说,在游戏中能感受到“累”是对于身体游走或奔跑最具体的真实性感受。“小疯子跑的太快了,追了快一条街没追上真的要累死了,但是和小疯子互动真的很有趣!”(P32)“认真玩游戏的我,运动量真的up up up,有点累但真的值得!”(P79)“就是晚上回家的时候感觉脚累,玩起来倒是一点不觉得,光顾着嗨皮了”(P10)。由于具身化的感知维度混合了参与者的各种感觉,虽然这些感觉的触发来源是游戏世界中的剧情或是规则,但参与者却是能够以现实世界中的身体来进行感知,这便是真实性感知多维混合的通道。

6 结论与讨论本文关注历史文化街区的游戏化所带来的真实性问题,基于后现代主义的真实性理论、有关游戏的角色沉浸与体验理论,构建“混合真实性”分析模型,以成都宽窄巷子实景剧本杀为例,剖析游戏化的历史文化街区中参与者的多维混合真实性感知特征及其调和机制。研究表明:①历史文化街区的游戏化使得参与者对真实性的物质、时间、空间、自我与关系等维度的感知具有主客混合、真假交织的特征。②游戏化通过构建人与地方的互动来调和了真实性感知。在物质和时间维度,游戏叙事的空间化推动了游戏世界非真实元素的合理化;在自我维度和关系维度,游戏设定的在地化增强了现实世界非真实元素的容错性;最终,在空间维度通过游戏参与的具身化连接了现实世界和游戏世界的真实性感知。

本研究一方面在理论上延伸与丰富了有关真实性感知的“主客”与“真假”内涵。正如Matos等人将客观、建构、存在三种真实性视为构成体验整体的不同维度[17],本研究在关注主体与客体的真实性感知的同时,对Mochocki的“真实性/沉浸感”模型进行了后现代主义的解构与延伸,从五个维度解构了真与假的界限,客观上从物质、时间维度出发,主观上从空间、自我、关系维度讨论,进一步细化了真实性理论的“主客”内涵。当然,本研究也并非遵循很多后现代主义真实性的研究。它们总是试图探究“假”的客体如何带给人们真实的体验或产生“真”的联想[21, 22]。本研究发现“非真实”在实景剧本杀游戏中一直存在,人们能够感知到这些非真实,甚至能从中得到愉悦的感受,这回应了后现代真实性理论最初的内涵,即“虚假或虚拟不再是一个问题,因为它通常会提供更好、更令人兴奋的体验”,强调某些“非真实”给玩家带来的惊喜与感受,在一定程度上延伸与丰富了真实性理论的“真假”内涵。因此在机制研究部分,文章主要探究的是游戏化对于非真实的调和机制,是如何被“合理化”而非被“真实化”。

另一方面,本研究深化了对于历史文化街区游戏化的理解,补充了对于地方空间本身被游戏化的意义与影响的研究不足,强调了新兴的文化娱乐方式对历史街区真实性重构的特征与路径。本文发现的叙事的空间化、设定的在地化和参与的具身化为未来科技文化发展趋势下历史街区的保护、利用与更新发展提供一定启示。虽然后现代主义消费者乐于寻找历史文化街区中的新元素与创造力,但他们依然关注巷子本身的真实性,“古色古香的氛围”是很多人参与游戏的原因。因此,对于景区本身的历史保护和文化塑造不可忽视。此外,诸如“剧本杀”之类的新模式和“VR、AR”等新技术,在寻求创新有趣的同时,应当和景区中的物质空间和历史文化联系更紧密一些,注重内容,而非只是借用一个场地或借用一个背景,才能促进有益的人地关系的建立[47]。

注释:

① 故事简介:芙蓉城宽窄市长久以来在“漆艺”齐家、“蜀锦”贺家、“蜀绣”彭家和“酒醋”杜家的带领下一直是西南的第一大市。四大家是宽窄市的话事人,宽窄市的繁荣离不开十二师门弟子的铺位。每月设置一市,该师成为本月的掌市人。一月铁市—铁师;二月:花市—花师;三月:玉市—玉师;四月:胭脂市—胭脂师;五月:厨市—厨师;六月:会市—会师;七月:乐市—乐师;八月:药市—药师;九月:古董市—古董师;十月:算市—算师;十一月:金银市—金银师;十二月:命市—命师。但是最近时局动荡,芙蓉城也接连发生了很多蹊跷的事情:四大家的公子离奇失踪,市中莫名开始的宝藏传言,突然崛起的群英会小疯子,从京城空降的刘大人要搞劝业道……

| [1] |

Montola M, Stenros J, Waern A. Pervasive Games: Theory and Design[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009: 12.

|

| [2] |

刘函宁, 徐怡芳. 城市空间的"游戏化"理论应用研究[J]. 新建筑, 2020(2): 67-71. [Liu Hanning, Xu Yifang. Research on the application of gamification theory in urban space[J]. New Architecture, 2020(2): 67-71.] |

| [3] |

Thibault M. Towards a typology of urban gamification[C] // Bui T X. Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences. Washington, D C: IEEE Computer Society, 2019: 1476-1485.

|

| [4] |

Zukin S. Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places[M]. Oxford: Oxford University Press, 2009: 281-300.

|

| [5] |

夏健, 王勇, 李广斌. 回归生活世界——历史街区生活真实性问题的探讨[J]. 城市规划学刊, 2008(4): 99-103. [Xia Jian, Wang Yong, Li Guangbin. Returning to life-world: A study on the living authenticity of the historic blocks[J]. Urban Planning Forum, 2008(4): 99-103.] |

| [6] |

魏雷, 钱俊希, 朱竑. 谁的真实性?——泸沽湖的旅游凝视与本土认同[J]. 旅游学刊, 2015, 30(8): 66-76. [Wei Lei, Qian Junxi, Zhu Hong. Whose authenticity? Tourist gaze and local identities in lugu lake[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(8): 66-76.] |

| [7] |

胡其波, 黄丽满, 李军. 传统与新生何以融合并存——基于代际差异的旅游者真实性体验与忠诚度的影响关系研究[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 180-190. [Hu Qibo, Huang Liman, Li Jun. How tradition and new life coexist: A study on the relationship between tourists' authenticity experience and loyalty[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 180-190. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.021] |

| [8] |

Daniel Y P. Tourism dance performances authenticity and creativity[J]. Annals of tourism research, 1996, 23(4): 780-797. DOI:10.1016/0160-7383(96)00020-5 |

| [9] |

Seamon D, Mugerauer R. Dwelling, Place and Environment: Towards a Phenomenology of Person and World[M]. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985: 33-49.

|

| [10] |

赵寰熹. "真实性"理论语境下的历史街区研究——以北京什刹海和南锣鼓巷地区为例[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 47-54. [Zhao Huanxi. The study of historic districts under the 'authenticity'theory: A case study of Shichahai and Naluoguxiang area in Beijing[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 47-54. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.02.007] |

| [11] |

Thibault M. Play as a modelling system——A semiotic analysis of the overreaching prestige of games[C] //Bujić M, Hamari J, Nacke L. Proceedings of the 1st International GamiFIN Conference. Aachen: CEUR-WS. org, 2017: 105-110.

|

| [12] |

Katz E. Authenticity and place: The authenticity of place in culture and nature: Thoughts on the holocaust in the Spanish synagogue of Venice[J]. Philosophy and Geography, 2002, 5(2): 195-211. DOI:10.1080/10903770220152416 |

| [13] |

Jiven G, Larkham P J. Sense of place, authenticity and character: A commentary[J]. Journal of Urban Design, 2003, 8(1): 67-81. DOI:10.1080/1357480032000064773 |

| [14] |

Wesener A. 'This place feels authentic': exploring experiences of authenticity of place in relation to the urban built environment in the Jewellery Quarter, Birmingham[J]. Journal of Urban Design, 2016, 21(1): 67-83. DOI:10.1080/13574809.2015.1106915 |

| [15] |

Wang N. Rethinking authenticity in tourism experience[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(2): 349-370. DOI:10.1016/S0160-7383(98)00103-0 |

| [16] |

陈享尔, 蔡建明. 旅游客体真实性与主体真实性集合式关系探讨——以文化遗产故宫为例[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 153-160. [Chen Xianger, Cai Jianming. The set-type relationships between 'object-related authenticity' and "subject-related authenticity" in cultural heritage tourism: A case study of the national palace museum in Beijing[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 153-160. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2012.04.024] |

| [17] |

Matos M B A, Barbosa M L A. Authenticity in tourist experiences: A new approach based on Edgar Morin's complexity theory[J]. Revista Brasileira de Pesquisa Em Turismo, 2018, 12(3): 154-171. DOI:10.7784/rbtur.v12i3.1457 |

| [18] |

Eco U. Travels in Hyper Reality: Essays[M]. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1986: 239-288.

|

| [19] |

Baudrillard J. Simulacra and Simulation[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994: 1-42.

|

| [20] |

Fjellman S M. Vinyl Leaves: Walt Disney World and America[M]. New York: Routledge, 1992: 59-60.

|

| [21] |

Waysdorf A, Reijnders S. Immersion, authenticity and the theme park as social space: Experiencing the wizarding world of Harry Potter[J]. International Journal of Cultural Studies, 2018, 21(2): 173-188. DOI:10.1177/1367877916674751 |

| [22] |

黎镇霆, 马悦柔, 翁时秀. 主题公园化古镇的后现代原真性体验及生成机制——以乌镇西栅景区为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(1): 42-52. [Li Zhenting, Ma Yuerou, Weng Shixiu. The post-modern authentic tourist experience and its generation mechanism in thematic historic town: A case study of Wuzhen west scenic zone[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(1): 42-52.] |

| [23] |

Shen Y S, Choi H C, Joppe M, et al. What motivates visitors to participate in a gamified trip? A player typology using Q methodology[J]. Tourism Management, 2020, 78: 104074. DOI:10.1016/j.tourman.2019.104074 |

| [24] |

Williams R B, Slak-Valek N. Pokémon Go is serious leisure that increases the touristic engagement, physical activity and sense of happiness of players[J]. Information Technology & Tourism, 2019, 21(4): 515-533. |

| [25] |

Wong F Y. Influence of Pokémon Go on physical activity levels of university players: A cross-sectional study[J]. International Journal of Health Geographics, 2017, 16: 1-12. DOI:10.1186/s12942-016-0074-4 |

| [26] |

Gong H, Hassink R, Maus G. What does Pokémon Go teach us about geography[J]. Geographica Helvetica, 2017, 72(2): 227-230. DOI:10.5194/gh-72-227-2017 |

| [27] |

Woods O. Gamifying place, reimagining publicness: The heterotopic inscriptions of Pokémon Go[J]. Media, Culture & Society, 2020, 42(6): 1003-1018. |

| [28] |

Hall G. Selective authenticity: Civil war reenactors and credible reenactments[J]. Journal of Historical Sociology, 2016, 29(3): 413-436. DOI:10.1111/johs.12089 |

| [29] |

Mochocki M. Role-play as a Heritage Practice: Historical LARP, Tabletop RPG and Reenactment[M]. New York: Routledge, 2021: 24-39.

|

| [30] |

黄敏瑶, 张敏. 具身实践下的地方认知: 非表征理论与南京马拉松[J]. 地理研究, 2019, 38(6): 1355-1366. [Huang Minyao, Zhang Min. Cognition of place in embodied practice: Non-representational theory and Nanjing Marathon[J]. Geographical Research, 2019, 38(6): 1355-1366.] |

| [31] |

Tuan Y F. Rootedness versus sense of place[J]. Landscape Journal, 1980, 24: 3-8. |

| [32] |

Schmitt B. Experiential marketing[J]. Journal of Marketing Management, 1999, 15(1-3): 53-67. DOI:10.1362/026725799784870496 |

| [33] |

Bowman S L. Immersion and shared imagination in role-playing games[M] // Zagal J P. Role-playing Game Studies. New York: Routledge, 2018: 379-394.

|

| [34] |

陈岗. 游戏: 旅游活动中的另一个精神"中心"——基于赫伊津哈游戏理论的探讨[J]. 旅游学刊, 2012, 27(3): 99-106. [Chen Gang. Play: Another spiritual "center" in tourist activities——Based on the discussion of Huizinga's play theory[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(3): 99-106.] |

| [35] |

Chhabra D, Healy R, Sills E. Staged authenticity and heritage tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2003, 30(3): 702-19. DOI:10.1016/S0160-7383(03)00044-6 |

| [36] |

Freud S. Beyond the Pleasure Principle[M]. London: Hogarth Press, 1948: 7-9.

|

| [37] |

邓紫晗, 张敏. 日常消费空间中的情绪产生与作用机制——基于南京的实证研究[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 46-54, 113. [Deng Zihan, Zhang Min. Mechanism and influence of emotions arising in daily consuming spaces: A cace study of Nanjing[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 46-54, 113. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.006] |

| [38] |

Gentes A, Guyot-Mbodji A, Demeure I. Gaming on the move: Urban experience as a new paradigm for mobile pervasive game design[C] // Viller S, Brereton M. Proceedings of the 12th International Conference on Entertainment and Media in the Ubiquitous Era. New York: Association for Computing Machinery, 2008: 23-28.

|

| [39] |

Hinske S, Lampe M, Magerkurth C, et al. Classifying pervasive games: On pervasive computing and mixed reality[M] //Magerkurth C, Röcker C. Concepts and Technologies for Pervasive Games-a reader for Pervasive Gaming Research. Aachen: Shaker Verlag, 2007: 1-20.

|

| [40] |

Lotman Y. The Structure of the Artistic Text[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1977: 201-240.

|

| [41] |

陆邵明. 空间叙事设计的理论脉络及其当代价值[J]. 文化研究, 2020(4): 158-181. [Lu Shaoming. The theoretical lineage of spatial narrative design and its contemporary value[J]. Cultural Studies, 2020(4): 158-181.] |

| [42] |

Potteiger M, Purinton J. Landscape Narratives: Design Practices for Telling Stories[M]. New York: John Wiley & Sons, 1998: 26-67.

|

| [43] |

Burdea G. Virtual Reality Technology[M]. New York: John Wiley & Sons, 2003: 4-5.

|

| [44] |

郑春晖, 温云波, 王祎. 虚实融合旅游空间的人地互动与想象建构——以故宫深圳数字体验展为例[J]. 旅游科学, 2024, 38(1): 57-74. [Zheng Chunhui, Wen Yunbo, Wang Yi. Human-environment interaction and imagination in the combination of virtual and physical tourism space: A case study of the Shenzhen digital exhibition of the forbidden city[J]. Tourism Science, 2024, 38(1): 57-74.] |

| [45] |

Sennett R, Nicholas D. Flesh and stone: The body and the city in western civilization[J]. History: Reviews of New Books, 1995, 24(1): 28. |

| [46] |

樊友猛, 谢彦君. "体验"的内涵与旅游体验属性新探[J]. 旅游学刊, 2017, 32(11): 16-25. [Fan Youmeng, Xie Yanjun. An exploration of experience connotations and tourist experience characteristics[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(11): 16-25.] |

| [47] |

郑春晖, 张佳, 温淑盈. 虚与实: 虚拟旅游中的人地情感依恋与实地旅游意愿[J]. 旅游学刊, 2022, 37(4): 104-115. [Zheng Chunhui, Zhang Jia, Wen Shuying. Virtual and real: Place attachment and travel intention in virtual tourism[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(4): 104-115.] |