2. 辽宁省"海洋经济高质量发展"高校协同创新中心, 大连 116029;

3. 海南师范大学 地理与环境科学学院, 海口 571158

2. University Collaborative Innovation Center of Marine Economy High-Quality Development of Liaoning Province, Dalian 116029, China;

3. College of Geography and Environmental Sciences, Hainan Normal University, Haikou 571158, China

党的二十大报告强调建设宜居宜业和美乡村是乡村振兴的最终目标,这不仅是对乡村振兴战略的深化,也是对中国特色社会主义现代化建设的重要补充。以中国式现代化推动农业强国,农村仍然是最困难、最繁重的工作,也是最广泛最深刻的基础[1]。我国当前正处在城乡发展转型的关键阶段,推动乡村发展、构建美丽乡村,不仅有助于缩小城乡差距、改善民生,更是推进生态文明建设的重要举措[2]。美丽乡村在美丽中国中扮演重要角色,同时也是推进生态文明建设和现代化乡村发展的关键创新举措与实施载体[3]。2014年,农业农村部曾宣布中国“美丽乡村”的十大创建模式,其中渔业开发模式作为其中之一,对沿海渔业发展起到了促进作用。其特点是以渔业为主,在沿海、水网等传统渔区,通过促进渔民就业,带动渔民增收,繁荣渔村经济。渔村作为乡村类型之一,“三渔”问题在不断推进实施乡村振兴战略的过程中至关重要[4],其快速发展对农业和农村经济具有极大的推动作用[5, 6],因此在沿海乡镇、海岛等地实行美丽渔村建设就具有特殊意义。

我国的美丽渔村建设可以分为三个时期[7]:①初步探索时期(1978年至2000年)。由于海洋渔业、海洋渔民和海洋渔村构成的“海洋三渔”问题,成为中国沿海区域推进海洋经济发展战略中亟需直面并妥善解决的关键环节。国家开始关注渔村的发展,从而进行了一些初步探索和尝试,如改善渔村基础设施、提高渔民生活水平等。然而,由于经验不足和资源有限,这一时期的美丽渔村建设进展相对缓慢。②快速发展时期(2001年至2012年)。2002年农业部决定对沿海渔民实施转产转业政策,全面推动海洋渔业的转型升级与海洋渔民的结构性改革,已然成为中国沿海地区村镇发展策略中的紧迫目标与关键任务。政府不断加大对渔村的投入力度,推动渔村基础设施的完善、渔业产业的升级和渔民生活质量的提升,美丽渔村建设由此进入快速发展时期。③全面提升时期(2013年以来)。在2013年,国务院颁布了《关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见》,旨在全面推动海洋渔业领域实现可持续与健康发展。海洋强国战略、乡村振兴战略陆续提出,使美丽渔村建设进入了全面提升时期。这一阶段的主要任务是推动渔村的全面发展,包括经济、社会、文化和生态等各个方面。政府注重渔村的特色和可持续发展,加强渔村文化的保护和传承,进而推动了渔业与旅游、休闲等产业的融合发展,提升了渔村的整体品质和吸引力[8]。

现阶段实施渔村建设行动,就是要加快补齐我国渔村发展建设的短板,切实提升渔民的幸福感、获得感和安全感。随着“美丽渔村”建设热潮的兴起,经济学、社会学、人类学、管理学等多个领域的学者纷纷参与研究,涵盖了对美丽渔村建设的评价[9]和相关政策选择[10]、对人类社会经济系统的影响[11]及其渔民社会福利[12]等诸多方面。然而,从地理学的独特视角出发,遵循“概念界定—过程分析—空间格局描绘—机制解析—策略调控”的研究逻辑,深入探讨渔村人地关系互动的研究仍显得相对不足。因此,本文着重阐述了美丽渔村建设的核心内涵与预期目标,系统回顾了相关研究的主要进展,并在此基础上构建了一个基于地理学的美丽渔村建设研究框架及其方法论体系,旨在为我国的美丽渔村建设实践提供具有地理特色的理论指导与实践参考。

2 美丽渔村建设的内涵与目标 2.1 美丽渔村建设的内涵目前,尚未有学者对美丽渔村提出明确定义,本文试图以“渔村”与“美丽乡村”为基础,对“美丽渔村”进行探索性解释。农业农村部渔业渔政管理局认为“在农村中,渔业生产与经营人员占全部人员50% 以上或渔业产值占农业产值比重50%以上的乡、村,即为渔业乡和渔业村;达不到上述标准,但一直以经营渔业为主,并经上级主管部门批准定为渔业乡、村的,亦可统计为渔业乡和渔业村”[13]。从地理学角度看,海洋渔村是在地理空间上依靠海洋资源生存的渔民共同体或资源型社区[14]。韩立民也提出渔村是指以一定的地理区域为基础、居民聚居程度不高、以渔业生产活动为主要生活来源的社会区域共同体[15]。目前普遍认为达到“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”等具体要求的乡村即为美丽乡村[2]。美丽乡村建设其实质是我国社会主义新农村建设的一个升级阶段,其关键在于解决乡村建设理念[16-18]、乡村产业发展[19]、乡村空间布局[20]、生态文明建设[21]、文化传承创新[22]及其实现途径[23]。在新农村建设中,新渔村建设也是不可或缺的一环。渔村作为乡村中不可或缺的部分,具有农村地区的共同特征,同时也具有独特个性[10]。渔村的社会环境是一个复杂且多元的体系,涵盖了渔业经济、渔村文化、社会结构、渔民生活和基层治理等多个方面[24]。提高村民的幸福感是“美丽渔村”建设的核心,并以此为基础为渔民提供适宜、便捷的基础设施。

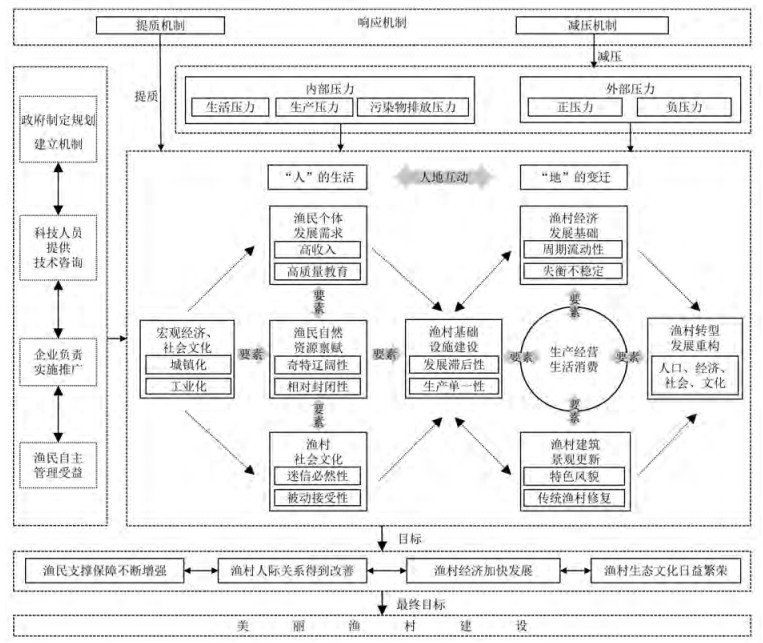

综上,本文认为,以渔业为主,达到生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主基本要求并且满足渔业生态绿色和谐、渔村建设繁荣平稳、渔业文化独具特色、渔民生活悠然舒适的行政村即为美丽渔村。美丽渔村建设是在美丽渔村基础上“人的生活”与“地的变迁”的互动过程。以复合生态系统理论、乡村多功能理论、可持续发展评估理论为基础,提出“政府引导、科技支撑、市场运作、渔民受益”的美丽渔村建设新格局(图 1)。

|

图 1 美丽渔村建设内容与目标 Fig.1 Connotation and Process of Beautiful Fishing Village Construction |

“美丽乡村”的终极目的就是“治理”,以高质量的乡村建设来打好乡村管理的根基,以高效率的乡村管理来保证新农村的建设与发展。在国家层面提出的“生态宜居、生产高效、生活美好、人文和谐”的发展典型,为形成具有鲜明特色的“美丽乡村”建设模式提供了全面而系统的指导,使新农村建设的内涵得到进一步的充实和提高。在区域层次上,以“美丽乡村”建设为抓手,通过加快“生态人居”“生态环境”“生态经济”和“生态文化”四大重点工程的发展,逐步形成具有地方特色的农村产业体系,推动农村地区的全面进步和繁荣。

基于此,以渔民生活和渔村变迁为导向,本文将美丽渔村建设目标归纳为:①渔村人居环境得到改善。垃圾、污水等得到良好治理,村容村貌、绿化、美化程度获得提高。②渔民支撑保障不断加强。在人口聚集、子女就读、医疗保健和交通等方面,进一步加强组织建设,对渔村进行有效的规划,并得到切实的贯彻。③渔村经济加快发展。休闲渔业、生态渔业快速攀升,精致高效渔业更加突出。④渔村生态文化日益繁荣。有效地挖掘、保护和传承地区特有的生态文明,同时推动渔村居民形成健康、文明的生活习惯,为“美丽渔村”建设注入持久的文化动力[25]。

3 美丽渔村建设研究主题与评述 3.1 美丽渔村建设研究主题 3.1.1 渔村资源评价渔村资源是渔村的特质,是渔村经济发展的先决条件,现有研究主要围绕渔村资源的界定和分类、评价内容和方法展开。

从渔村资源的界定和分类来看,渔村资源主要分为自然资源和人文资源两类。渔村的生活离不开渔业活动,而渔村的生计和经济活动又与海洋紧密相关,所以对渔村自然资源的研究主要是对渔村渔业资源的研究,主要集中以下两方面:①渔村渔业资源的影响因素。水域污染、捕捞努力量隐性增长、违法违规作业、海洋捕捞渔业制度设计缺乏合理性以及近海海洋捕捞产业结构不尽合理等问题会影响渔业资源[26]。②渔村渔业资源可持续发展路径。通过加强渔业管理与制度建设,加强渔村渔区社会建设的投入[27, 28]、调整产业结构[29]等方面可实现海洋渔业的可持续发展。对渔村人文资源的研究主要集中以下几方面:①渔村文化与生活习俗。渔村文化在历史长河中不断传承和发展,形成了渔歌、渔民习俗、渔民信仰等非物质文化景观,也涵盖了渔民的情感体验和非物质的精神需求[30]。②渔村村落与渔业生产。住宅形式、村落布局、建筑选材等[31]体现了渔村人居环境独特的乡土景观。渔业生产文化景观系指渔民在长期的生产实践中积累形成的独特文化形态,其内涵涵盖了渔业生产过程中的劳作实践、空间布局、技艺传承以及支撑这些活动的器具与设施等多个层面。③渔村旅游开发。独特的沿海资源禀赋带动乡村发展就形成了滨海渔村旅游[32]。主要集中在渔村旅游开发的优势、存在问题及发展策略方面。

从渔村资源的评价内容和方法来看,目前可资借鉴的渔村资源评价都来源于对渔业资源的评价,主要涉及以下5个方面:①渔业资源状况。评估渔业资源的种群数量、结构、生长速率与渔获量,以此洞察资源的健康状态及是否存在过度捕捞现象[33]。②渔业生态环境。评价水质、底质与相关生物多样性,反映渔业生态系统的健康状况和受污染或破坏程度[34]。③渔业经济效益。通过渔业产值、以就业人数与投资回报率指标为基准,分析渔业对经济产出及渔民收入的影响程度。④渔业社会效益。考察渔村发展、探讨渔民生活质量与渔业文化的传承,揭示渔业活动在社会发展中所扮演的角色及其对渔民生活方式的影响[35]。⑤旅游资源价值。休闲渔业充分利用渔村、渔业生产资源等,为游客提供体验、休闲等服务,成为旅游资源的重要组成部分。如通过分析渔村旅游资源的休闲体验价值[36]、旅游环境容量和客源市场潜力进而展开对休闲渔业开发与管理模式探讨[37]、发展现状与策略[38]以及经验借鉴[39]等方面的研究,不同维度分析旅游资源。对渔村资源的评价停留在定性层面居多,但也有部分学者采用定性与定量相结合的AHP模型对渔村资源进行研究[36]。

3.1.2 渔村公共服务在构建美丽渔村的过程中,渔村的公共服务需兼顾多维功能:既需满足渔民日常生活需求,如医疗与教育,又需适应渔业生产的特定需要,如晒网作业,同时还需确保能为美丽渔村建设提供生态支持,包括绿色空间与生态防护作用。

渔村的生活性公共服务体系作为增进渔民生活质量的根本支撑,涵盖了基础设施的完善、医疗健康保障与服务、乡村文化的培育与环境营造、社会交往氛围的构建、渔民参与社区治理的机制以及村两委领导集体效能的提升等多个维度[40]。其中,劳动就业是目前渔村生活性公共服务方面的主要研究趋势,研究对象一般为退捕渔民以及渔村妇女:①渔民作为长江十年禁渔的参与主体,其后续生计发展将直接决定此生态保护政策的实施成效[41]。虽然中央政府通过捕捞权、渔船渔具、过渡期生活、转产安置等方面对渔民进行帮扶,在一定程度上促进了渔业的平稳发展和渔区社会的和谐稳定,但该群体的生计重构仍面临主体识别失真、机会成本未估、区域政策差异、转产转型滞后等问题[42]。通过构建多元社会支持系统,可以从分析退捕渔民社会支持系统的机制和影响因素[43]、加强社会保障体系[44]、公共政策制定[45]、渔村公共服务评价指标体系[46]等方面提出可行性建议,不断满足渔民日益增长的美好生活需要。②渔业经济转型虽然使渔村妇女获得了更多的就业机会和发展空间[47],但仍存在诸多问题。提高妇女素质、优化渔村设施与管理、文化产业和渔业资源,以期更好地推动渔村妇女的就业情况,从而推动渔村的经济发展[48]。

渔村生产性公共服务方面。渔村的生产性公共服务,作为促进渔民增产增收的关键资源平台,包含渔船捕捞效能、捕捞船只数量、科技与安全教育、渔业联合组织等因素,这些均为衡量公共服务质量的关键指标。在我国沿海地区,专业渔民群体普遍展现出较低的教育背景特征。这一状况在某种程度上制约了渔家乐产业的发展质量和整体水平。渔业战略家于光远教授提出:“必须塑造现代渔民,让他们成为学习型、知识型渔民”。应实施有组织、定期的生态环境保护教育培训,目标群体包括各级渔业管理人员及渔家乐经营者,提供深化生态环境认知的专业培训,提升其环境保护意识与实践能力[49]。

渔村生态性公共服务方面。渔村生态性公共服务体系为渔民的生产生活奠定基础,其功能不仅涵盖满足渔民对于渔业等生产活动的基本需求,还旨在提供接近自然、休闲娱乐的机会,并整合资源供应与生态维护等特定服务模块,以全面支持渔民的经济社会活动与生态环境保护。渔业从业者依赖捕捞为生,在作业中受生态环境限制。因过度捕捞,渔业资源持续减少,引发海洋生态退化加剧,从而显著降低了渔民对生态系统稳定性的评估[9]。

3.1.3 渔村转型发展与重构渔村转型是渔业转型、渔民转型的必然趋势,渔村转型的研究重点围绕渔业产业的变迁展开。本文基于国内乡村转型发展与重构“过程梳理—机理探析—路径探索”的研究范式,将渔村发展分为以下三个方面:

渔村转型发展与重构过程。渔村转型重构过程涉及三方面:①渔村经济重构。其重点是生产关系的变革,渔业生产力大幅度提高,农民的收入和生活水平得到极大改善[50]。②渔村社会文化重构,主要体现在生产作业方式的变化、村民消费结构的变化、家庭情感变化以及卫生环保观念的变化等方面。③渔村人口重构。村民的外出以及农民工的涌入,使空心化问题日益突出[51]。

渔村转型发展与重构的影响机理。中国自改革开放以来,淡水渔村的人口规模由迅速增长到逐渐下降;由传统的城镇社区逐步向半渔半农、农作村以及现代渔村三种形态发展[52]。①众多专家普遍认为,海洋渔业资源的枯竭是促使海洋渔业产业转型的根本原因。海洋渔业超捕、海洋生态系统破坏等导致了海洋渔业资源的不可持续利用[26]。②制度问题是促使中国加快渔业转型的间接原因。由于渔业制度不完善、捕捞与养殖的基础运营体系不稳固等因素,渔业活动易遭受特定机构利益的影响,导致渔民权益难以得到有效维护,对渔业的持续增长与渔区和谐稳定构成显著障碍[39]。海洋渔业的转变乃渔业资源的枯竭、政策体系的不健全等多重因素交织影响的产物。由于外部动力和内部动因的不同,不同类型的渔村在发展和重建过程中,其区位与布局不同的海洋渔业转型成因不尽相同[7]。

渔村转型发展与重构模式及路径。基于自然资源特质的不同,各类渔村在推进转型与重建的过程中展现出显著的异质性路径与模式。随着城市化进程的加快和海洋渔业的衰退,大量中国沿海渔村转型为具有新产业结构的新渔村[7]。对于传统渔村来说,可以采用“主动式”城市化模式,按照“继承—挖掘—创新”的三个步骤,让村落处理好生存和发展问题的同时与城市的经济和社会发展相结合[53]。非传统渔村可根据自身特质,界定不同发展类型,促进沿海渔村的产业转型发展[54]。此外,不同重构模式下渔村治理路径也存在差异性。

3.1.4 新渔村规划与建设渔业发展与渔民生活水平的提升有赖于有效的渔村建设作为支撑性基础[15]。实现渔村的设施完善、经济繁荣、生态良好、文明和谐,需要政府、社会各界和渔村居民共同努力。通过制定科学合理的规划和政策措施,使渔村焕发新的生机与活力,成为社会主义新渔村的典范[35]。

经济活动是渔村发展的原动力。近年来,海洋渔业资源的日益枯竭,对渔业可持续发展产生了巨大的影响。为实现渔业资源的保护,促进渔业的可持续发展,维持其正常的生产运作,中国自改革开放后,逐渐确立了渔业资源管理体系,对渔业管理体系进行了积极的改革,并在此基础上构建了渔村共同体[27];与此同时,出台了一系列的法律法规,在促进渔业资源的开发利用、保护以及资源修复等方面发挥了积极的作用。政府管理控制成本高、管理制度中政府与渔民间的二元对立[55]、信息传递失真是实施渔区社区管理的必要原因[28],渔村社区组建合作社是降低监管成本,提高经营效益的重要手段[56]。

我国社会主义新渔村建设在近年来确实取得了一系列显著的成就,但同时也面临着资源、环境、资金和发展方式等多方面的问题,制约新渔村向更高层面上发展[56]。经济产业结构不合理、居民收入增长缓慢、社会公共服务水平低严重影响渔村社区建设,应从产业结构、渔村社区培训、政府管理职能[57]、政策制定[58]、基础设施[59]、文明建设等方面进行改进。统筹城乡发展是渔村社会发展的基本路径,可结合当地的具体情况,对其进行调整,加强对渔业的支持作用。与此同时,建设现代渔业、远洋渔业、资源恢复、科技下乡、渔民转产、平安渔业、新渔村等项目,促进经济的发展[60]。

3.2 美丽渔村建设研究评述我国在渔村建设方面研究虽有了一定程度的进展,但关于美丽渔村建设的研究特别是地理学领域,尚未形成一个成熟、完整的体系,主要表现在以下几个方面。

缺乏对美丽渔村建设相关概念的研究。目前研究主要从美丽乡村建设的视角切入,渔村虽然属于乡村范畴,但其由于独特的区位条件仍具有一定的特殊性。应建立在深入的理论探讨和对相关微观主体特别是渔民的充分调查基础上丰富对美丽渔村的内涵研究。遵循地理学逻辑,参照“美丽”这一标准,研究渔民、渔村与渔业之间的相互作用和影响。

研究主题呈现碎片化、零散化。多为个案研究,很少有学者探讨此类渔村发展的共性以及对比研究,如研究南北渔村的差异性、沿海渔村与内陆渔村的差异性等话题。渔村聚落形态、渔业与相关产业的协调发展、渔村建设模式和配套设施建设、渔村文化传承、渔村生态环境问题等方面的渔村基础问题也亟待研究。

案例地区集中和案例分析方法单一。现有研究文献中,对南方渔村特别是浙江等省份渔村研究较多。以描述性的研究为主,缺少对典型经验的对比研究,更缺少基于个案研究的一般性抽象规律的探究。缺少对海岛等特殊渔村的深入挖掘。缺乏定量分析,存在渔村相关指标获取困难,范围界定不清等问题,进而导致无法构建对渔村研究的相关指标体系。

缺乏对美丽渔村建设全面而成体系的论述。目前尚未形成一套系统的理论框架来指导美丽渔村的建设,导致实践中缺乏明确的方向和目标。尽管有一些成功的案例,但整体上对美丽渔村建设的实践经验总结不足,难以形成可推广的模式。相关政策体系尚不完善,缺乏针对渔村特点的扶持政策和措施,从而制约了美丽渔村建设深入推进。为推动美丽渔村建设的全面发展,亟需加强理论研究,总结实践经验,完善建设体系,以形成一套全面而成体系的论述,指导美丽渔村建设的实践。

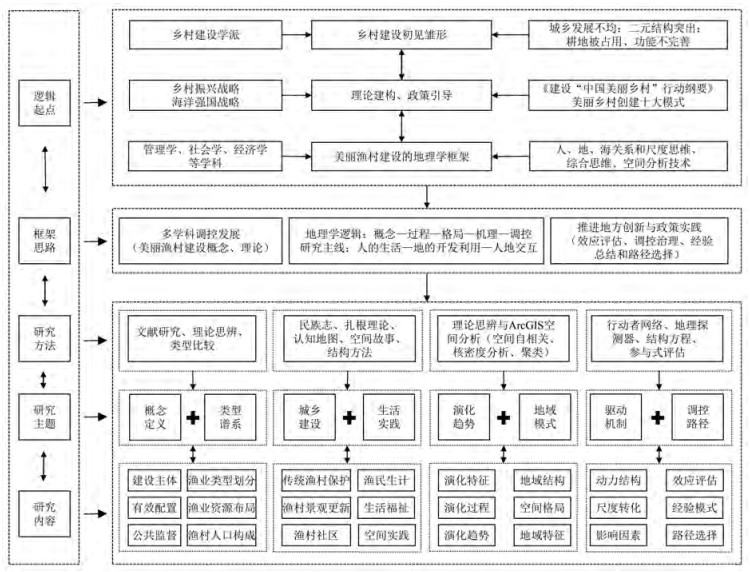

4 美丽渔村建设研究展望 4.1 美丽渔村建设的地理学研究框架构建乡村建设学派的兴起以及新中国成立初期耕地被占用、功能不完善、城乡二元结构突出等问题使乡村建设初见雏形,乡村振兴战略和海洋强国战略的提出使得美丽渔村建设的重要性逐渐提高,各学科领域的学者对渔村建设的研究也不断拓宽深化。本文结合对渔村和美丽乡村建设的研究,尝试提出美丽渔村建设的地理学研究框架(图 2)。“地理学”通过研究人地关系揭示了人类社会与环境之间的相互作用和影响;“渔村建设”作为具体的研究对象,为我们提供了观察和理解人地关系的实证材料;而“美丽”这一标准的引入,则进一步强调了渔村社会系统内部的复杂性和多样性。

|

图 2 美丽渔村建设的地理学研究框架 Fig.2 Geographical Research Framework for the Construction of Beautiful Fishing Villages |

近年来,“综合思维”“尺度思维”“人地关系”等领域的快速发展,为“美丽渔村”建设和实践研究提供了新的理论支持。遵循“概念—过程—格局—机理—调节”的地理学逻辑,开展理论、实践与方法整合研究[61]。①逻辑框架层面,重点从“人”的生活、“地”的变迁以及“人地”互动出发,建立一个由“概念体系”“生活实践”“过程描述” “地域分类/模式”“动力机制”“效果调节与政策建议”六个要素构成的框架。②基础理论层面,以“理念界定与类型谱系”为主线,重新界定“美丽渔村”建设理念,系统解析“美丽渔村建设”的营建过程、地域类型/格局及其动力机理。③指导实践层面,在此基础上,结合我国农村发展阶段的特点,提出“美丽渔村”建设的治理目标,为我国美丽渔村建设从“现象”到“本土化”“政策实施”的转变提供科学依据。④技术方法层面,通过质性研究、数理模型及ArcGIS等多学科交叉融合的研究方法,推动“美丽渔村”从“表征效果”和“机制研究”向“动力模型”和“系统性”的转变,形成更加切合实际的“美丽渔村”理论建构、实证研究与政策调控体系。

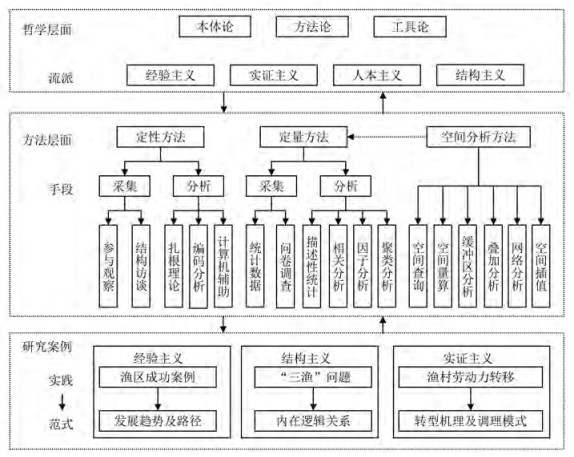

4.2 美丽渔村建设研究方法论体系构建目前的研究还没有形成一套完整的方法体系,本文运用了层次思维的方式,从哲学的理念到方法论,再到具体的方法,最后运用到关于美丽渔村的研究主题上,逐步地进行推演(图 3)。

|

图 3 美丽渔村建设研究方法论体系 Fig.3 Research Methodology System for the Construction of Beautiful Fishing Villages |

第一层面是哲学流派,解决科学问题从哲学源头的梳理尤其重要,美丽渔村建设主要从本体论、方法论、工具论出发,涉及结构主义流派、人本主义流派、实证主义流派以及经验主义流派。

第二层面是方法层面,主要可划分为定量方法、定性方法和空间分析方法,每一种方法又可以进一步细分为具体的应用,例如问卷调查、统计分析、计算机辅助等具体的操作方式。我国研究多以定性分析为主,采用调查问卷、实地调查等方法进行访谈记录,运用SWOT分析法[62],针对当前休闲渔业存在的问题,提出了相应策略。随着研究方法的不断革新,定量研究方法愈发成熟[36, 46]。还有学者利用定性与定量相结合的方式对渔村发展进行空间分析,如运用深度访谈、遥感技术、数理分析等方法,对一个典型渔村的渔民生计变化和农业景观格局变化进行了系统研究[63]。定性研究有助于研究者获取渔村发展内部的深层信息,更好地了解渔村建设—政策—成果三者之间的内在联系,而统计分析与计量分析方法可以方便地对各个渔村的发展指标、发展影响进行科学准确的测算和描述。在今后的发展中,将质和量两种研究手段的综合运用,或采用不同的学科背景进行研究,将会是一种新的发展趋势。

第三层面是运用各类思想与方法而进行的美丽渔村建设研究范式,包括发展模式、经验借鉴、地区案例研究。如滨海旅游都市休闲渔业建设中引进台湾精细农业开发模式[64];系统整合国内沿海地区“渔家乐”成功经验[65]印证了经验主义的合理性;对三渔问题的剖析中同样也体现了结构主义[66],在此基础上以多产业融合为视角,系统地指出了目前制约渔村多产业融合发展的主要问题[67];以中国东部沿海地区为例,从时空过程耦合、形态和动态耦合三个方面,研究农业劳动力在城市化过程中的响应机制和调控方式[51]。

4.3 美丽渔村建设研究新方向 4.3.1 渔村资源系统整合与渔村规划渔业资源的丰富性构成渔村发展的物质基础。渔业生产的发展,有效开发与利用了浅海滩涂、沼泽荒滩、低洼盐碱地等自然条件,同时为建设生态友好型、宜居住的渔村提供了稳固的产业支撑与持续发展的驱动力。渔村资源具有地理位置的独特性、资源类型的多样性、生态系统的脆弱性以及经济价值的潜在性等性质,这些特性要求我们在开发和利用渔村资源时,必须充分考虑其特殊性,确保资源的可持续利用和渔村的可持续发展。

对渔村资源系统整合及渔村规划的研究应该着重研究以下几个问题:①渔村典型发展模式。分析不同渔村海岸线、渔业产值、民俗文化等方面的地域分异特征及其规律,识别其养殖专业村、旅游村等典型案例地, 探索其发展模式。②渔村资源的多方位评价。渔村资源是渔村经济的重要组成部分,通过多方位评价,可以合理规划和利用资源,推动渔业及相关产业的发展,制定针对性的发展策略。③渔村村庄规划与编制。当渔村发展达到一定阶段时,可能遭遇规模效益递减的非集约化增长困境。为抵消因渔业运营成本上升导致的经济效益下滑,并探索更加可持续、优化的发展路径,需适时革新策略,根据渔业资源、渔船数量、渔港自然条件、渔业经济比重等对渔村村庄进行规划,立足现有基础,保留渔村特色,促进渔业转型升级和构建和谐渔村社区[57]。

4.3.2 渔村聚落景观与地域文化传承乡村聚落,作为人类生活与自然环境交织的典型代表,其景观的演变和生态问题在当前的快速城镇化进程中显得尤为突出。由渔民聚居形成的海洋文化影响沿海乡村聚落社会结构、物质结构、空间结构。通过合理开发和利用渔村资源和海洋文化,可以推动渔业、旅游业等相关产业的发展,为当地经济注入新的活力。

对渔村聚落景观与地域文化传承的研究应该着重研究以下几个问题:①对渔村聚落空间的研究。将渔村聚居置于这些重要的语境中进行研究,有助于更全面地理解其功能和形态的变化,以及这些变化对社会经济发展的推动作用。如渔村聚落整理、城乡户籍制度改革、休闲旅游与渔村旅游、新型渔村社区建设等地理学现象,都是渔村聚落在变迁中的时空变化所引起的,其功能与价值由单纯的居住与部分农副业向居住、生产、消费、旅游等综合性、多元化转变。②渔村类型划分。结合生产力水平、族群关系、社会结构、信仰体系和文化形态等多个方面,对其进行分类指导和调控,建立具有可操作性的调控策略和措施。③不同类型渔村发展内部差异性研究。以政策区、自然区、经济区为研究对象,对比各地区渔村聚落的差异性,采用更为精确的区划方法与原理,对一般性区域的渔村聚落进行归纳与概括。④对渔村的普适性研究。对一般型渔村聚居的普适性研究是建设社会主义新渔村重要基础。通过深入研究这些地区的发展规律和问题,提炼出具有广泛适用性的经验和做法,为推动新渔村建设的全面发展提供有力的支撑和保障。⑤同尺度的海洋文化特征分析。研究不同地域的海洋文化特征,如北部沿海、南部沿海和海岛的文化差异,以及这些差异对区域发展的影响。探讨传统渔村聚落景观的内在特点、空间差异及其深层次结构原型的研究,挖掘不同区域传统聚落景观基因及其图谱,进而开展传统聚落文化景观区系的划分,探索具有特色的新型渔村建设道路。

4.3.3 渔民生计与渔村转型发展相比内陆,沿海渔村受城市化进程影响更为明显,渔业产业融合是有效应对渔业资源枯竭挑战、促进高质量渔业产业发展的一项战略性措施,也是满足人民群众对水产品多样化需求、实现渔业现代化的必然要求。要想将渔业本身的发展潜能充分发掘出来,必须通过产业渗透、跨界融合等方式,拓宽与第二、三产业的发展空间,从而达到渔业增效、渔民增收、渔村繁荣的目的。

对渔民生计与渔村转型发展的研究应该着重研究以下几个问题:①不同类型渔村产业结构优化研究。根据不同渔村的资源优势,积极开发“蓝色牧场”“远洋渔业”“近海集约养殖”等多种模式,促进渔业资源的保护和水产品的深加工,将沿海地区的新兴产业有机地结合起来,把传统渔家乐转变为特色民宿,推广合作社、公司+农户、连锁加盟等经营方式,提高民宿的建设与运营规范化程度。②退捕渔民转产与生计重构研究。在对退捕户生计现状进行连续追踪的同时,要考虑到不同地域、不同种类的退捕户之间的差别,对其进行有针对性的研究与分析。③渔村产业转型成因研究。区位与布局不同的渔村转型成因不尽相同,微观实证研究是未来研究的重要方向,应着重揭示渔村转型过程的阶段性成因和区域成因,推进渔村转型成因研究的深入。④海岛渔村的系统转型研究。海岛作为一种独特的自然复合体,其本身的生态功能相对简单,在人类活动和经济发展的影响下,其脆弱的生态环境很容易受到不可挽回的破坏。现众多海岛已成为知名的区域性旅游目的地,但总体仍处于粗放的资源驱动型发展阶段,产业综合素质较低,持续发展能力不足,迫切需要转型升级。另外现有研究聚焦旅游方面居多,居住作为海岛渔村的第一功能属性,以渔民为第一视角的海岛渔村发展模式亟待探索。

4.3.4 渔村人居环境建设与治理渔村聚居既包括由渔村聚落组成的物质空间,也包括由群体生活逻辑、经济逻辑和社会逻辑组成的非物质空间。渔村不仅是渔民生活的聚集地,更是自然生态系统与人类社会经济活动相互作用的复杂网络。

对渔村人居环境建设与治理的研究应该着重研究以下几个问题:①渔村人居环境的动态评估。住居作为渔村聚落的主体元素,其分布与形态往往受到地形、气候、资源等多重因素的影响。因此,对渔村聚落景观的研究,不仅有助于理解人类与自然的互动关系,还能为渔村规划、生态保护提供科学依据。②渔村旅游与渔村生态环境的双重效应。生态环境是渔村地域系统可持续发展的重要保障,渔村旅游发展影响渔村地域系统的生态格局。分析渔村旅游、渔村经济以及渔村生态环境的耦合互动关系,研究渔村旅游发展与生态环境建设的双重效应,构建市场化多元化生态补偿机制,探索渔村旅游生态环境和资源保护的响应机制,整合产业空间和人居空间,提升渔村人居环境品质。③渔村生态空间引导渔村聚居的长效机制。在快速城镇化的背景下,渔村面临着生态环境退化、传统文化衰落、社会结构解体等诸多问题。这些问题不仅威胁到渔村的可持续发展,也影响到渔民的生活质量和身心健康。因此要深入研究渔村环境污染的来源、成因和传播机制,以及探索渔村环境承载力、环境容量或自净能力等关键科学问题。通过揭示渔村环境污染的微观机制,可以为渔村环境治理提供有力的科学依据和技术支撑。

| [1] |

刘彦随. 中国乡村振兴规划的基础理论与方法论[J]. 地理学报, 2020, 75(6): 1120-1133. [Liu Yan Sui. The basic theory and methodology of rural revitalization planning in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(6): 1120-1133.] |

| [2] |

郑向群, 陈明. 我国美丽乡村建设的理论框架与模式设计[J]. 农业资源与环境学报, 2015, 32(2): 106-115. [Zheng Xiangqun, Chen Ming. Theoretical framework and model design for beautiful countryside construction in China[J]. Journal of Agricultural Resources and Environment, 2015, 32(2): 106-115.] |

| [3] |

屠爽爽, 龙花楼, 李婷婷, 等. 中国村镇建设和农村发展的机理与模式研究[J]. 经济地理, 2015, 35(12): 141-147, 160. [Tu Shuangshuang, Long Hualou, Li Tingting, et al. The mechanism and models of villages and towns construction and rural development in China[J]. Economic Geography, 2015, 35(12): 141-147, 160.] |

| [4] |

贺妍, 黎兴强. 国内海洋渔村建设研究文献综述与展望[J]. 中国渔业经济, 2016, 34(3): 104-112. [He Yan, Li Xingqiang. Expectation and literature review on marine fishing village construction over the past decade domestically[J]. Chinese Fisheries Economics, 2016, 34(3): 104-112.] |

| [5] |

包特力根白乙. 渔业高质量发展: 内涵特征、理论基础与现实依据[J]. 中国渔业经济, 2023, 41(5): 1-8. [Bao Teligenbaiyi. High-quality development of fisheries: Connotative characteristics, theoretical and practical basis[J]. Chinese Fisheries Economics, 2023, 41(5): 1-8.] |

| [6] |

包特力根白乙. 新中国成立70周年渔业经济发展的分期、脉络与转型[J]. 中国渔业经济, 2019, 37(6): 103-113. [Bao Teligenbaiyi. The developmental stages, processes and transformation of fishery economy from 1949 to 2019[J]. Chinese Fisheries Economics, 2019, 37(6): 103-113.] |

| [7] |

吴丹丹, 马仁锋, 王腾飞, 等. 中国沿海"渔业、渔民、渔村"转型研究进展[J]. 世界科技研究与发展, 2016, 38(6): 1343-1349. [Wu Dandan, Ma Renfeng, Wang Tengfei. Progress on transition of fishery, fishermen and fishing village in China coastal area[J]. World SciTech R & D, 2016, 38(6): 1343-1349.] |

| [8] |

王波, 车璐璐, 戴超. 我国美丽乡村建设: 历程、困境与路径[J]. 环境影响评价, 2024, 46(3): 47-53. [Wang Bo, Che Lulu, Dai Chao. The construction of beautiful villages in China: History, problems and paths[J]. Environmental Impact Assessment, 2024, 46(3): 47-53.] |

| [9] |

姜启军, 施晶晶. 基于收入差异的渔村公共服务评价研究[J]. 中国渔业经济, 2022, 40(3): 46-54. [Jiang Qijun, Shi Jingjing. Research on public service evaluation of fishing village based on income difference[J]. Chinese Fisheries Economics, 2022, 40(3): 46-54.] |

| [10] |

刘龙腾, 王良. 实施渔村振兴: 借鉴、路径与政策[J]. 海洋开发与管理, 2019, 36(8): 36-41. [Liu Longteng, Wang Liang. Implementing the revitalization of fishing villages: Reference, path and countermeasures[J]. Ocean Development and Management, 2019, 36(8): 36-41.] |

| [11] |

郭晓蓉, 高健. 海洋捕捞渔村经济社会现状的调查研究: 以宁波海洋捕捞渔村为例[J]. 中国渔业经济, 2014, 32(3): 28-32. [Guo Xiaorong, Gao Jian. The investigation of marine fishing village economy and social status: The ocean fishing village in Ningbo[J]. Chinese Fisheries Economics, 2014, 32(3): 28-32.] |

| [12] |

高丽莉, 杨钊. 社会支持视角下退捕渔民社会融入水平与影响因素分析[J]. 中国渔业经济, 2023, 41(6): 23-32. [Gao Lili, Yang Zhao. Analysis on the social integration level and influencing factors of retired fishermen from the perspective of social support[J]. Chinese Fisheries Economics, 2023, 41(6): 23-32.] |

| [13] |

李竣, 杨旭, 陈洁. 改革开放以来淡水渔村发展变迁研究[J]. 中国渔业经济, 2021, 39(4): 1-10. [Li Jun, Yang Xu, Chen Jie. Research on the development and changes of freshwater fishery village since the Reform and Opening up[J]. Chinese Fisheries Economics, 2021, 39(4): 1-10.] |

| [14] |

王书明, 兰晓婷. 海洋人类学的前沿动态: 评《海洋渔村的"终结"》[J]. 社会学评论, 2013, 1(5): 90-96. [Wang Shuming, Lan Xiaoting. Frontiers in marine anthropology: A review of "The' End 'of Marine Fishing Villages"[J]. Sociological Review of China, 2013, 1(5): 90-96.] |

| [15] |

韩立民, 任广艳, 秦宏. "三渔"问题的基本内涵及其特殊性[J]. 农业经济问题, 2007(6): 93-96, 112. [Han Limin, Ren Guangyan, Qin Hong. The basic connotation of Three-Fishing-Issues and its speciality[J]. Issues in Agricultural Economy, 2007(6): 93-96, 112.] |

| [16] |

吴国华, 周国华, 龙花楼, 等. 从"四地"期刊载文审视中国农业与乡村地理学研究发展特征[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1634-1644. [Wu Guohua, Zhou Guohua, Long Hualou, et al. Characteristics of research in agricultural and rural geography in China: Review from papers in four geographical periodicals[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(9): 1634-1644.] |

| [17] |

李红波, 张小林. 乡村性研究综述与展望[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 16-20, 142. [Li Hongbo, Zhang Xiaolin. A review and trend on rurality[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 16-20, 142. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.01.003] |

| [18] |

周心琴, 张小林. 我国乡村地理学研究回顾与展望[J]. 经济地理, 2005, 25(2): 285-288. [Zhou Xinqin, Zhang Xiaolin. Retrospect and expectation of rural geography in China[J]. Economic Geography, 2005, 25(2): 285-288.] |

| [19] |

龙花楼, 戈大专, 王介勇. 土地利用转型与乡村转型发展耦合研究进展及展望[J]. 地理学报, 2019, 74(12): 2547-2559. [Long Hualou, Ge Dazhuan, Wang Jieyong. Progress and prospects of the coupling research on land use transitions and rural transformation development[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(12): 2547-2559.] |

| [20] |

曹开军, 王秘秘. 中国美丽乡村空间格局演变及其影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(8): 1446-1454. [Cao Kaijun, Wang Mimi. Spatial pattern evolution and Influencing factors of beautiful village in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(8): 1446-1454.] |

| [21] |

朱媛媛, 甘依霖, 曾菊新, 等. 基于乡村振兴战略的人居文化环境质量演变驱动机制研究: 以长江中游城市群为例[J]. 地理科学, 2018, 38(11): 1855-1863. [Zhu Yuanyuan, Gan Yilin, Zeng Juxin, et al. The driving mechanism of human cultural environment quality's evolution based on rural revitalization strategy : A case of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze river[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(11): 1855-1863.] |

| [22] |

张若星. 乡村振兴视角下乡村文化空间重构研究进展与展望[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 35-43. [Zhang Ruoxing. Progress and prospects of research on the reconstruction of rural culture space from the perspective of rural revitalization[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 35-43. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.005] |

| [23] |

张春燕, 资明贵, 周梦, 等. 乡村旅游融合性测度及其影响因素研究: 以大别山区潜山市为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(4): 595-608. [Zhang Chunyan, Zi Minggui, Zhou Meng, et al. Measurement of rural tourism integration and influencing factors: A case study of Qianshan city in the Dabie Mountains[J]. Progress in Geography, 2022, 41(4): 595-608.] |

| [24] |

韩立民, 任广艳. 新渔村建设面临的问题及化解思路[J]. 中国渔业经济, 2008(3): 41-46. [Han Limin, Ren Guangyan. Problems and thoughts on the new fishing village construction[J]. Chinese Fisheries Economics, 2008(3): 41-46.] |

| [25] |

同春芬. 和谐渔村[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2008: 22-32. [Tong Chunfen. Harmonious Fishing Villages[M]. Beijing: Social Science Literature Press, 2008: 22-32.]

|

| [26] |

葛相安, 刘世禄. 我国渔业发展现状、问题及出路[J]. 中国渔业经济, 2009, 27(4): 5-12. [Ge Xiang'an, Liu Shilu. The current situation, problems and countermeasures of fishery development in China[J]. Chinese Fisheries Economics, 2009, 27(4): 5-12.] |

| [27] |

刘长民. 我国渔村社区建设的必要性与主要问题分析[J]. 中国渔业经济, 2013, 31(6): 11-15. [Liu Changmin. Analysis of the necessity and the major problems of the construction of fishing village community[J]. Chinese Fisheries Economics, 2013, 31(6): 11-15.] |

| [28] |

迟文涛. 中国实施渔村社区管理初探[J]. 中国渔业经济, 2010, 28(3): 52-57. [Chi Wentao. Primary exploitation on the implementation of fishery community management in China[J]. Chinese Fisheries Economics, 2010, 28(3): 52-57.] |

| [29] |

马仁锋, 李加林, 赵建吉, 等. 中国海洋产业的结构与布局研究展望[J]. 地理研究, 2013, 32(5): 902-914. [Ma Renfeng, Li Jialin, Zhao Jianji, et al. Progress on the research of maritime industry structure and layout in China[J]. Geographical Research, 2013, 32(5): 902-914.] |

| [30] |

费雪艳, 程叶青, 孔熙平, 等. 传统村落文化景观基因识别与基因链分析: 以陵水黎族自治县疍家渔村为例[J]. 自然资源学报, 2024, 39(8): 1760-1779. [Fei Xueyan, Cheng Yeqing, Kong Xiping, et al. Cultural landscapes recognition and landscape genetic information chain analysis of traditional villages: A case study of Tanka Fishing village in Lingshui Li autonomous county[J]. Journal of Natural Resources, 2024, 39(8): 1760-1779.] |

| [31] |

李贺楠, 张玉坤. 胶东沿海地区渔村村落人居环境的景观特色[J]. 中国园林, 2008(4): 71-73. [Li Henan, Zhang Yukun. On the landscape character of the human settlement of Eastern Shandong fishing village[J]. Chinese Landscape Architecture, 2008(4): 71-73.] |

| [32] |

韩增林, 潘佳玉, 郭建科, 等. 基于地理本性的滨海城市旅游系统适应性分析[J]. 资源科学, 2022, 44(3): 634-645. [Han Zenglin, Pan Jiayu, Guo Jianke, et al. Tourism system adaptability analysis of coastal cities based on geographical natures[J]. Resource Science, 2022, 44(3): 634-645.] |

| [33] |

许罕多, 陈园园. 中国近海渔业资源衰退的动态评价研究[J]. 海洋经济, 2024, 14(5): 7-37. [Xu Handuo, Chen Yuanyuan. Research on the Dynamic Evaluation of the Decline of Fishery Resources in China's Coastal Waters[J]. Marine Economy, 2024, 14(5): 7-37.] |

| [34] |

高强. 资源与环境双重约束下渔业经济发展战略研究[J]. 农业经济问题, 2006(1): 29-33, 79. [Gao Qiang. Fishery Economy under doubled siege of resource and environment: What is the solution?[J]. Issues in Agricultural Economy, 2006(1): 29-33, 79.] |

| [35] |

朱爱方, 平瑛. 我国沿海渔业经济、社会和生态效益耦合协调关系研究[J]. 中国渔业经济, 2022, 40(2): 31-41. [Zhu Aifang, Ping Ying. Research on the coupling and coordination relationship of economic, social and ecological benefits of China's coastal fisheries[J]. Chinese Fisheries Economics, 2022, 40(2): 31-41.] |

| [36] |

刘帅, 宁波. 基于AHP-模糊评价法的渔村旅游资源开发应用研究: 以上海市金山嘴渔村为例[J]. 海洋经济, 2021, 11(4): 11-18. [Liu Shuai, Ning bo. Research on the development and application of tourism resources in fishing villages based on the AHP-Fuzzy evaluation method: A case study of Shanghai Jinshanzui fishing village[J]. Marine Economy, 2021, 11(4): 11-18.] |

| [37] |

王茂军, 栾维新. 大连市发展滨海休闲渔业的资源分析和对策[J]. 人文地理, 2002, 17(6): 46-49. [Wang Maojun, Luan Weixin. The analysis and countermeasures of developing coastalrecreation fishing industry in Dalian city[J]. Human Geography, 2002, 17(6): 46-49. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2002.06.011] |

| [38] |

张家浩. 中国休闲渔业发展的区域差异研究[J]. 中国渔业经济, 2023, 41(5): 101-107. [Zhang Jiahao. Research on regional differences in the development of recreational fisheries in China[J]. Chinese Fisheries Economics, 2023, 41(5): 101-107.] |

| [39] |

琚胜利, 陶卓民. 南京市农家乐专业村的网络空间中心性[J]. 经济地理, 2016, 36(3): 109-117. [Ju Shengli, Tao Zhuomin. The centrality of the agritainment village network space in Nanjing city[J]. Economic Geography, 2016, 36(3): 109-117.] |

| [40] |

韩兴勇. 上海现代渔村经济社会发展史研究[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 2006: 115-177. [Han Xingyong. Study on the Economic and Social Development History of Modern Fishing Villages in Shanghai[M]. Shanghai: Shanghai Science Popularization Press, 2006: 115-177.]

|

| [41] |

赵旭, 向恒星, 赵菲菲. 长江流域生态退捕渔民的生计脆弱性评价及生计风险预测[J]. 生态学报, 2024(5): 1-15. [Zhao Xu, Xiang Hengxing, Zhao Feifei. Livelihood vulnerability assessment and risk prediction for fishermen of ecological fish withdrawal in the Yangtze River Basin[J]. Acta Ecologica Sinica, 2024(5): 1-15.] |

| [42] |

阎祥东. 沿海渔民、渔业、渔村转型与产业扶贫衔接: 内在联系、困境与实现路径[J]. 中国渔业经济, 2020, 38(6): 18-27. [Yan Xiangdong. Linkage of coastal fishermen, fishery, fishing village transformation and industrial poverty alleviation: Internal connections, dilemmas and implementation paths[J]. Chinese Fisheries Economics, 2020, 38(6): 18-27.] |

| [43] |

郑庆杰. 失海渔民多元社会支持系统分析: 以山东渤海沿岸四渔村为例[J]. 中国渔业经济, 2011, 29(1): 117-123. [Zheng Qingjie. Social support system for lost sea fishermen: Case study based on four fishing villages along Bohai Sea in Shandong province[J]. Chinese Fisheries Economics, 2011, 29(1): 117-123.] |

| [44] |

殷文伟, 陈静娜, 李隆华. 沿海失海渔民补贴政策之效果研究[J]. 中国渔业经济, 2008(2): 31-36. [Yin Wenwei, Chen Jingna, Li Longhua. Research on the effect of the subsidy policy for the coastal fishermen deprived of their fishing zone[J]. Chinese Fisheries Economics, 2008(2): 31-36.] |

| [45] |

杨子江, 阎彩萍, 董烈之. 论现代渔业公共政策客体: 基于渔业现代化的公共政策客体分析[J]. 中国渔业经济, 2009, 27(6): 24-31. [Yang Zijiang, Yan Caiping, Dong Liezhi. Modern fishery public policy object[J]. Chinese Fisheries Economics, 2009, 27(6): 24-31.] |

| [46] |

高小玲, 邓江锋. 长江退捕渔民政策满意度影响因素及其作用层面研究: 基于湘、皖渔民的有序Logit-ISM模型分析[J]. 中国渔业经济, 2021, 39(6): 8-19. [Gao Xiaoling, Deng Jiangfeng. Research on the influencing factors of policy satisfaction of fishermen returning to fishing in the Yangtze River and its function level: Based on the ordered Logit ISM model of fishermen in Hunan and Anhui[J]. Chinese Fisheries Economics, 2021, 39(6): 8-19.] |

| [47] |

Fazeeha A, Ragnhild L. Women adjusting their sails: The role of motility in women livelihood strategies in a fishing village in Tamil Nadu, India[J]. Singapore Journal of Tropical Geography, 2022, 43(3): 347-362. DOI:10.1111/sjtg.12449 |

| [48] |

张丽, 韩兴勇. 渔业经济转型对渔村妇女就业的影响研究: 以上海金山嘴渔村为例[J]. 中国渔业经济, 2015, 33(2): 94-98. [Zhang Li, Han Xingyong. The research of the impact of fishery economic transformation on the employment of women in fishing village: A case study in Shanghai Jin-shanzui fishing village[J]. Chinese Fisheries Economics, 2015, 33(2): 94-98.] |

| [49] |

王卲萱. 海南省海洋渔业经济增长方式实证研究[D]. 上海: 上海海洋大学, 2017: 36-37. [Wang Shaoxuan. Theoretical Analysis and Application on the Marine Fishery Economic Growth Pattern of Hainan Province[D]. Shanghai: Shanghai Ocean University, 2017: 36-37.]

|

| [50] |

韩兴勇, 刘泉. 发展海洋文化产业促进渔业转型与渔民增收的实证研究: 以上海市金山嘴渔村为例[J]. 中国渔业经济, 2014, 32(2): 123-128. [Han Xingyong, Liu Quan. Empirical research on developing marine culture industry to promote the fisheries transformation and increase the income of fishermen: Jinshanzui fishing village in Shanghai as an example[J]. Chinese Fisheries Economics, 2014, 32(2): 123-128.] |

| [51] |

王国刚, 刘彦随, 刘玉. 城镇化进程中农村劳动力转移响应机理与调控: 以东部沿海地区为例[J]. 自然资源学报, 2013, 28(1): 1-9. [Wang Guogang, Liu Yansui, Liu Yu. Regional model and mechanism of rural labor transfer response to rapid urbanization in Eastern Coastal China[J]. Journal of Natural Resources, 2013, 28(1): 1-9.] |

| [52] |

胡卫伟. 我国海岛渔村社会变迁研究(1990-2013): 基于浙江樟州渔村的田野调查[J]. 中国渔业经济, 2016, 34(2): 26-36. [Hu Weiwei. A Study on the social changes of Fishing villages of the island area in China from 1990 to 2013: A field investigation to Zhangzhou fishing village[J]. Chinese Fisheries Economics, 2016, 34(2): 26-36.] |

| [53] |

叶步云, 戴琳, 陈燕燕. 城市边缘区传统村落"主动式"城镇化复兴之路[J]. 规划师, 2012, 28(10): 67-71. [Ye Buyun, Dai Lin, Chen Yanyan. Active urbanization path of traditional villages[J]. Planners, 2012, 28(10): 67-71.] |

| [54] |

Hu Q, Zhang T, Jiao Z, et al. The impact of fishery industrial transformation on rural revitalization at village level: A case study of a Chinese fishing village[J]. Ocean and Coastal Management, 2022, 227. DOI:10.1016/j.ocecoaman.2022.106277 |

| [55] |

Dong H L, Young D K. A study on the policy directions of Korean fisheries and fishing villages applying Delphi method[J]. The Journal of Fisheries Business Administration, 2018, 49(3): 67-83. DOI:10.12939/FBA.2018.49.3.067 |

| [56] |

庞成芳, 梁振林. 渔业行业协会: 重构我国渔村社会资本的理想选择路径[J]. 中国渔业经济, 2009, 27(1): 41-44. [Pang Chengfang, Liang Zhenlin. Fishery association: A rational choice for reorganizing social capitals in fishing village[J]. Chinese Fisheries Economics, 2009, 27(1): 41-44.] |

| [57] |

王金荣. 浅析我国新型渔村社区管理的难题及对策[J]. 中国渔业经济, 2012, 30(1): 52-56. [Wang Jinrong. The analysis of the difficulties and the countermeasures of the new fishing village community management of our country[J]. Chinese Fisheries Economics, 2012, 30(1): 52-56.] |

| [58] |

于淑华. 海岛县建设社会主义新渔村的困境与对策研究: 以山东长岛县为例[J]. 中国渔业经济, 2010, 28(2): 31-37. [Yu Shuhua. The difficulty and strategy in building new socialist fishing villages in island counties: Based on the example of Changdao county in Shandong province[J]. Chinese Fisheries Economics, 2010, 28(2): 31-37.] |

| [59] |

Qinian H, Tao Z, Zhuangqing J, et al. How does industrial transformation enhance the development of coastal fishing villages: Lessons learned from different transformation models in Qingdao, China[J]. Ocean and Coastal Management, 2023, 235.2023, 235: 106470. DOI:10.1016/j.ocecoaman.2022.106470 |

| [60] |

郭建科, 王雨馨. 基于区域本性分析的沿海地区海洋渔业系统适应性识别与测度[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2021(4): 22-35. [Guo Jianke, Wang Yuxin. Adaptability identification and measurement of marine fishery system in Coastal areas based on regional nature analysis[J]. Journal of Ocean University of China (Social Science Edition), 2021(4): 22-35.] |

| [61] |

谭华云, 周国华. 地理学视角的乡村绅士化研究框架[J]. 经济地理, 2022, 42(11): 173-184. [Tan Huayun, Zhou Guohua. Research framework for rural gentrification from the perspective of geography[J]. Economic Geography, 2022, 42(11): 173-184.] |

| [62] |

沈蔚, 车斌. 上海青浦区休闲渔业发展的SWOT分析[J]. 中国渔业经济, 2016, 34(6): 42-49. [Shen Wei, Che Bin. Study on regional development of recreational fishery by using SWOT[J]. Chinese Fisheries Economics, 2016, 34(6): 42-49.] |

| [63] |

Minghui O, Yexi Z, Hongzhi M, et al. Impacts of policy-Driven transformation in the livelihoods of fishermen on agricultural landscape patterns: A case study of a fishing village, island of Poyang Lake[J]. Land, 2022, 11(8): 1236-1236. DOI:10.3390/land11081236 |

| [64] |

王斌. 我国滨海旅游城市休闲渔业精致化发展路径[J]. 中国渔业经济, 2015, 33(5): 59-65. [Wang Bin. The refined development path of leisure fishery in China's coastal tourism city[J]. Chinese Fisheries Economics, 2015, 33(5): 59-65.] |

| [65] |

王依欣. 山东省日照市整合"渔家乐"产业初探[J]. 中国渔业经济, 2008, 26(5): 91-95. [Wang Yixin. "Fishery household tourism" industry in Rizhao city, Shandong province[J]. Chinese Fisheries Economics, 2008, 26(5): 91-95.] |

| [66] |

王建友. 中国海洋渔区"三渔"问题的突围之途[J]. 中国渔业经济, 2013, 31(5): 5-12. [Wang Jianyou. The way of breakthrough for China's ocean "three fish" issue[J]. Chinese Fisheries Economics, 2013, 31(5): 5-12.] |

| [67] |

刘勤, 袁瑞. 多产业融合视角下渔村发展路径探究[J]. 中国渔业经济, 2021, 39(5): 19-24. [Liu Qin, Yuan Rui. Research on the development path of fishing village from the perspective of multi industry integration[J]. Chinese Fisheries Economics, 2021, 39(5): 19-24.] |