2. 同济大学 建筑与城市规划学院, 上海 200092

2. College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai 200092, China

随着中国城镇化的内涵与目标不断拓展,城市发展由高速增长阶段转向以人为本、注重公平和可持续发展的新型城镇化阶段[1, 2]。在此城市转型过程中,人地关系矛盾持续突出,如土地利用不集约、交通拥堵、环境污染以及居民个性化生活需求难以满足等问题[3]。这凸显了在城镇化新发展阶段下城市社会空间精细化治理以及科学决策的紧迫性。行为地理学凭借其注重人的主体性与个体决策过程的特性,成为刻画人类社会个体的时空移动过程、揭示微观人地关系的理论与方法论基础[4]。然而,行为地理学在复杂人地关系分析与解释上仍面临挑战,需要在理论与方法论上进行更多创新探索。

首先,当前行为地理学主要强调于微观个体视角下探究个体行为与空间环境的静态关联,忽视个体间的社会关系与网络交互,对于刻画个体间频繁互动下“空间—行为”交互过程与机理还存在不足[5]。其次,传统的基于宏观空间与基于微观个体的研究范式在理论构建上缺乏互动,造成了微观个体与宏观现象分析的割裂,制约了对跨尺度人地关系复杂性的探索[6]。因此,面向新时期以人为本的精细化治理需求,亟需提供从微观个体视角出发,到个体行为网络,再到揭示地理宏观现象的跨尺度研究范式,包括个体间社会关系、地域间空间关联以及人与地理环境之间的多元交互和动态联结,深化对人地关系时空动态与作用机制的探索。

人文地理学的“关系转向”为破解上述难题提供了新的理论视角。关系转向强调从关系视角认识复杂人地关系,认为世界可以被理解为流动的拓扑结构和事物相互关联的产物[7-9]。对此,本文梳理关系转向的理论背景、学科影响、技术支撑以及对行为地理学的思维启蒙,探讨关系转向视角下行为地理学的理论与分析框架,强调将个体置于社会关系的宏观结构背景下,建立关系网络视角的跨尺度研究范式与阐释框架,实现对人地关系的复杂动态交互过程与因果机制的深入理解。

该框架旨在理论视角、分析范式与研究方法等三方面进行创新:①从孤立的微观个体主义视角转向基于个体间交互的关系网络视角,突出个体时空行为决策的关系嵌入性和社会建构性;②从割裂的宏微观研究范式转向跨尺度的全过程分析,注重解析从微观个体到宏观空间相互作用的连续交互过程;③从依赖小样本调查数据转向整合多源异构大数据,引入复杂网络、机器学习、因果推断等新兴技术和计量模型,充分挖掘居民时空行为的模式以及行为与空间的交互机理,为精细化的城市规划与管理提供新的技术支撑。总之,面对当前城镇化转型的可持续发展现实需求以及行为地理学科发展要求,本框架旨在发挥行为地理研究的微观视角分析优势,利用关系网络思维重构人地关系研究分析范式,为城市空间、社会关系与居民行为的互动关系提供更精准、动态的行为解释框架,也为破解城市复杂人地关系难题贡献了理论探索和方法论创新。

2 行为地理学的发展挑战20世纪60年代计量革命以来,行为地理学逐渐成为人文地理学的重要分支学科之一[10]。行为地理学强调从微观个体出发揭示行为与空间的互动关系,其理论与方法已在区位选址、消费行为、时空行为规划、犯罪行为和出行行为等研究领域得到广泛应用[11-13]。然而,随着人类活动的时空行为特征日益呈现出多尺度、动态化、跨域化等复杂特征,个体中心范式在理解空间—行为交互全过程,实现微观向宏观推演等方面局限性逐渐显露[14]。具体而言,行为地理学当前主要面临三大挑战:

2.1 理论基础有待拓展:从“个体主义”到“关系网络”行为学派多强调从微观视角理解人地关系,与区域宏观视角研究形成互补,使得行为地理学在解析当前中国城市微观人地关系问题上具有独特的分析优势[4]。然而随着信息与交通技术的发展,个体间的交互愈加频繁,个体的行为决策也深受社会环境和他人的影响[15]。将个体视作社会系统中的原子般独立存在的微观个体主义视角已无法满足当前的研究背景与实践需要。这也导致行为地理学难以与社会宏观背景建立关联,已有研究较少考虑个体嵌入的社会网络对个体出行行为决策的塑造,无法真实模拟个体活动—出行行为决策过程,为城市规划建设提供可靠依据。

已有“空间—行为”交互研究多关注城市空间对行为的制约和影响,通常利用微观个体属性特征在空间上的平均汇总来解释宏观环境的差异性以及群体特征差异[16]。事实上,每个个体所处的社会宏观结构并非统一,而是以每个个体为中心所形成的差异化的社会网络。简单地基于空间范围将个体属性进行平均汇总,难以准确刻画个体所处的社会关系结构,容易导致对个体行为影响因素的片面理解和错误解释。因此,行为地理学需要实现从“个体主义”到“关系网络”的理论分析视角转变,将个体置于动态的、差异化的社会关系背景中,系统审视个体与其他关联行动者之间错综复杂的关系结构及其效应,丰富个体时空间行为决策的理论框架,这将有助于理解微观个体行为与城市空间以及社会宏观结构的交互过程。

2.2 研究范式有待整合:从“二元割裂”到“关系融合”行为地理学已逐渐形成“空间—行为”互动理论基础,主要关注空间行为(时空间中的行为)与行为空间(行为形成的活动—出行空间)两方面研究,还区分了基于空间、基于人的两种不同的研究范式[17]。其中,前者主要关注行为在空间上的集聚分布,善于揭示人类行为在不同空间尺度单元上的汇总特征,但往往忽略了个体间差异[14];后者则主要聚焦个体行为活动视角,重视对认知、态度等心理机制的剖析,但被诟病于脱离了行为主体所处的社会结构语境[13]。在城镇化转型背景下,城市居民对公共基础设施服务、生活空间品质要求更加多元化、个性化,因此需要更精确地人地关系分析与解读。

基于空间的宏观分析范式和基于个人的微观研究视角在揭示行为与空间作用机理上相应的局限逐渐凸显,单纯的宏观分析难以准确估算个体差异性,容易得出难以应用于个体层面的相关性结论;而仅从少数个体出发推演到社会或群体层面,又容易陷入片面性,忽视了个体嵌入的社会结构背景。同时,两种范式在理论构建上缺乏互动,造成了微观个体与宏观现象分析的割裂,无法有效打开“空间—行为”交互演化的黑箱,成为制约对复杂人地关系本质认知的瓶颈。因此,行为地理学需要在微观个体和宏观模式之间建立起跨尺度的理论联系。在关系网络隐喻下整合两种范式优势,从微观个体尺度出发,利用行为主义的微观分析视角和关系思维,通过对不同场景下个体间、个体行为与空间的关系网络的理解与刻画,实现微观个体特征观察到宏观人地关系现象的跨尺度推演。

2.3 研究方法聚焦关系:应对“小数据”到“大小数据结合”的转变传统行为地理学研究主要依赖小样本行为数据,包括访谈、调查问卷、活动日志等,且较少涉及个体间时空行为交互等关系数据。随着数字化时代的到来,以手机信令、社交媒体、智能交通卡等为代表的时空大数据日益丰富,为行为地理学的时空行为交互研究提供了新的机遇[18]。这些大数据具有样本量大、时空粒度高、时间序列长等优势,能够更全面、动态地刻画个体与群体在时空间的移动轨迹和活动规律。然而,面对海量、多元、动态的时空大数据,传统分析方法与数理模型难以进行有效挖掘其潜力与价值。因此,越来越多的城市时空研究开始利用时空大数据结合机器学习、复杂网络、空间计量模型等新方法来探索个体间社会关系网络、区域空间结构以及个体时空行为活动与宏观环境的交互关系[19-22]。这些新方法极大拓展行为地理学对人类时空行为复杂性的刻画和解释能力。此外,一部分前沿研究开始探索大数据与行为地理的小数据集的有机结合,评估大小数据的时空代表性与适用范围;利用调查数据构建个体行为模型,结合时空大数据进行宏观结果推演或群体时空活动模式挖掘[23-26]。

因此,为应对“小数据”到“大小数据结合”的转变,行为地理学研究方法应进一步聚焦关系,在宏微观跨尺度分析范式下挖掘时空大数据中丰富的时空行为和社会交互信息,将个体社会关系纳入分析框架,积极借鉴其他领域的前沿大数据分析方法,有助于更准确地反演和预测个体的真实时空行为、推演群体行为结果,深化对人类时空行为决策过程的理解。例如运用复杂网络、机器学习、因果推断等前沿分析技术支撑建模复杂行为网络结构,挖掘时空轨迹大数据的高维特征,进一步拓展计量模型揭示时空行为交互的影响机制与因果路径等,深化对人类时空行为决策过程的理解[27]。通过聚焦关系并结合多源异构的大小数据分析和多领域方法,行为地理学可以实现“大样本、高精度、多维度、长时序”的时空行为分析范式,更全面、深入地理解复杂的人地关系。

综上所述,随着人地关系时空组织的日益复杂,无论是在理论基础、研究范式还是数据方法上,行为地理学都面临着革新的迫切要求。理论基础的拓展是研究范式整合的基础,研究方法的创新为理论发展提供了数据与技术分析支撑。突破以独立个体为中心的分析视角,重构微观个体与宏观结构的跨尺度研究范式,整合时空大数据和人工智能技术的分析方法,成为新时期行为地理学的重要任务。

3 人文地理学关系转向的背景与影响 3.1 理论渊源:关系转向的兴起背景人文地理学关系转向受到了社会网络理论的启发。自20世纪30年代起,社会网络理论以其独特的研究范式与理论视角,被广泛应用于社会学及跨学科领域[28]。“社会网络”概念最早由英国社会人类学家拉德克利夫·布朗提出,强调社会现象并不是个体直接产物的叠加,而是个体间关联的结构产物。但受限于数据和表达方式,早期的社会网络理论主要应用于规模小、结构简单的社区研究,对关系的理解多停留在静态层面[29]。直到20世纪70年代中期,随着数学矩阵、统计学模型等定量方法的引入,社会网络分析范式开始逐渐形成[30],研究的重点从静态结构描述转向动态过程分析,关注不同阶段之间行动者网络结构的变化,以及导致社会关系变化的影响因素[31]。这为人文地理学引入动态关系思维模式奠定了重要基础,为构建动态拓扑关系网络来探究区域空间结构演化提供了新的研究思路。

20世纪90年代初,在后结构主义等多元思想潮流的影响下,人文地理学界研究开始发生关系转向,逐渐强调以关系思维重新认识人地关系的本质[32, 33]。有别于结构主义宏大叙事将宏观整体环境视为凌驾于个体之上的决定性力量,后结构主义质疑了这种“结构决定论”思想,转而强调社会现实是行动者是在特定语境中持续互动、动态建构的过程。在此背景下,空间的内涵从实体论的“容器”转向关系论的“过程”,地方的意义从先赋的“本真性”转向动态的“关联性”,等级尺度观念让位于网络化的拓扑理解[34-36]。此外,信息通讯技术革命引发的“时空压缩”加速了人文地理学关系转向[37]。城市社会学家卡斯特尔的流空间理论突破将地理空间视为静态实体的观念,强调城市空间是由人流、物流、信息流等动态要素流动和交互塑造的复杂网络[38],成为分析城市和区域空间的重要理论视角[39, 40]。同时,流空间理论所强调的跨地域的社会互动与联系,也为理解个体行为在更大尺度上的关系嵌入提供了思路。

社会网络理论、后结构主义以及流空间理论等思想共同促成了人文地理学的关系转向。一方面,社会网络分析范式为人文地理学研究提供了全新的理论视角和方法工具,推动了从静态实体到动态关系的思维范式转变;另一方面,后结构主义思潮则从认识论层面强调关系的建构本质,为人文地理学关系转向奠定了理论基础;流空间理论突破了传统地理学的静态空间观,强调人地关系的动态性、开放性和复杂性,为理解信息时代的社会空间组织提供了新的分析视角。总之,关系范式正在成为人文地理学研究的新前沿,引领学科不断拓展新的思考维度和应用领域,推动人地关系认知的变革与深化。

3.2 学科影响:重构研究范式与核心概念关系转向对人文地理学分支学科发展和核心概念的理解产生了深远影响。20世纪八九十年代以来,经济地理学与城市地理学先后经历了关系转向,推动了关系经济地理学和城市网络研究等新兴领域的兴起。在经济地理学领域,关系转向推动了从传统区域经济地理学到关系经济地理学的研究路径创新。有别于马克思主义经济地理学侧重于区域经济活动空间分布与规律的描述,关系经济地理学引入行动者网络理论,聚焦不同空间尺度的经济主体的“社会—空间”关系[7]。这种关系思维也改变了对经济活动与地理空间关系的理解,不再将区域空间视为研究对象,而是将其作为认识经济活动的一种空间视角[8]。城市地理学领域同样受到关系思维的深刻影响。城市地理学早期主要关注城市的等级结构与空间秩序,“流动空间”理论推动了城市间空间关系研究从静态的地方属性转向动态的关系网络[41]。城市地理学逐渐从城市间各类要素流动和联系的视角理解城市体系的组织,推动了从“城市等级体系”到“城市网络”的范式转变[42]。

此外,关系转向也重塑了地方、空间、尺度等人文地理学核心概念的内涵,为人文地理学关系研究提供了关键的理论支撑[5]。在“地方”概念上,关系转向强调地方并非由固定绝对边界所限制,也不是一种孤立的地方身份认同,而是通过与世界其他地方的动态联系而不断构建的,通过剖析地方之间的关联过程来描述和解释地方间的差异[43]。“空间”概念也经历了从绝对空间、相对空间到关系空间的认识论转变。“关系空间”突破了将空间视为先验实体的思想,主张空间是由事物之间的拓扑关系不断形成的[44]。尺度概念的理解一直存在争议,人文地理学对尺度内涵的认识不断发展,从最初的规模、大小、分辨率等含义,扩展到网络、关系等更加丰富的理解[45-47]。传统的垂直等级分析尺度概念预设了尺度的层级性和固定性。关系转向对垂直等级尺度的理解提出了挑战,强调从社会行动者的流动实践出发理解分析尺度的形成机制,将网络视为尺度更恰当的隐喻,为理解行动者跨尺度的联结和互动提供了新视角[48, 49]。

3.3 技术支撑:网络科学与大数据驱动随着信息通讯技术的飞速发展,地理信息科学、网络科学等领域为利用时空行为大数据探究复杂人地关系提供了有力的方法支撑。复杂网络分析已成为自然科学及人文社科领域分析网络结构数据的有力工具[50],并得到了人文地理学研究的广泛应用[8, 41]。利用复杂网络理论开展时空行为研究,建立时空轨迹行为大数据的挖掘思路,有助于解决当前行为地理学面临的行为主体关系复杂、数据总量大与分析难度大等问题,实现跨尺度时空行为交互网络探索,推进行为地理学对复杂“空间—行为”交互系统的认识。

具体而言,复杂网络范式可将城市系统中的个体行为者视为节点,个体间、个体与空间环境间的关联视为链接(边),由此将现实的人地系统映射为复杂网络。其中,城市系统中的节点具有多源异质性,各主体单元的活动不仅受到其他单元的影响,也受到自身微观环境和整个系统状态影响。通过定量描述城市系统在微观、宏观、中观等不同尺度的网络结构特征,复杂网络分析方法能够深入揭示个体或群体在城市行为交互网络中的地位和作用[49];而通过分析网络的动力学模型(如连接机制、传播动力学等),可以揭示个体时空行为的形成与扩散演化规律[50]。

一方面,时空行为网络的拓扑结构与动力学特征或许能够回答“人们如何在城市中移动和交互”这一行为地理学的核心问题,加深对个体时空间行为复杂性的认知[27]。另一方面,网络互动与关联视角也有助于理解个体行为在更大尺度上的涌现过程,揭示宏观人群移动模式的形成机制[16]。随着时空行为轨迹大数据的可获取性以及网络分析方法的不断完善,复杂网络范式将成为刻画人类时空行为的重要方法论工具[51]。未来,行为地理学应积极拓展学科边界,借鉴复杂网络科学、计算机科学、人工智能等前沿领域的技术与方法,推动时空大数据驱动下行为地理学的关系转向和方法论创新,为应对日益复杂的人地关系问题提供新的思路和范式。

3.4 历史启蒙:行为地理学的关系思维纵观发展历程,行为地理学在20世纪八九十年代受时间地理学和结构化理论的影响,萌发过将个体行为置于社会结构中审视的关系思维[10]。时间地理学对传统行为主义地理学进行了重要补充,认为微观个体在时空间的流动与交互过程中存在一定的时空约束。通过整合时空维度对个体行为进行动态追踪和情境化解释,时间地理学突破了传统行为地理学孤立地看待个体行为的局限,强调能力、组合和权威三大制约对个体行为形成过程与机制的重要性,为系统刻画个体时空行为的生成机制和演化过程奠定了基础[52]。结构化理论从社会学视角揭示了个体行为与社会结构的辩证关系,打破了传统行为与结构的二元对立论,认为二者间不存在绝对的决定关系,而是不断相互构成的循环因果关系[53, 54]。人类社会既不是个体的简单叠加,也非凌驾于个体之上的实体结构,而是基于人类社会实践所形成的行动与结构二重化产物,体现为由结构组织起来的、跨越特定时空的模式化关系网络[45]。这在本质上已将人类的时空行为视为个体交互网络,为从关系视角审视人类时空行为提供了基础的分析框架。时间地理学方法论与结构化理论在制约与能动性、时空行为的关系思维认知上具有一定共性,推动行为地理学逐渐萌发出将个体行为视为环境制约和关联作用下的产物的关系思维。

然而,受限于当时的数据获取能力和分析技术,时间地理学和结构化理论的关系思维对行为地理学的影响尚未得到充分展开和深入应用。进入20世纪80年代,行为地理学面临发展停滞,遭到马克思主义和人文主义等诸多学派的质疑,一方面因为有限的调查资料和观察样本难以归纳出普适性强的宏观规律,另一方面因为过于强调个体视角而缺少关系思维,难以将微观个体行为与宏观社会规律有效贯通[55-57]。倘若在这一时期能引入并深化关系思维或许可破解上述困局,但关键的理论视角、分析范式与数据方法条件彼时尚不成熟,关系转向对行为地理学的影响未能有效发挥。

直到20世纪90年代,随着人文地理学的广泛“关系转向”以及计算机技术的快速发展,时空间行为的动态关联分析才逐渐成为可能[16]。当前,时空大数据的爆发式增长也进一步奠定了关系视角下行为地理学研究的数据基础,复杂网络等新兴方法的引入为系统刻画、模拟时空行为的交互模式提供了技术支撑。未来,行为地理学需在已有理论积累的基础上进一步拓展关系思维,借助多源数据和跨学科方法来破解大数据分析面临的挑战,深化对人地关系动态过程与机理的解析。

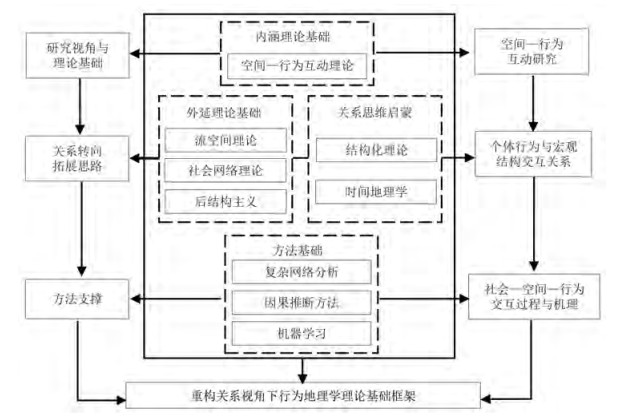

4 重构关系视角下的行为地理学基础框架 4.1 重构关系视角下的行为地理学理论框架关系视角下的行为地理学是多学科理论交叉融合的产物。本文立足行为地理学重塑微观人地关系研究范式的理论潜力,借鉴关系转向理论视角,重构了关系视角下的行为地理学理论框架(如图 1)。该框架综合了空间—行为互动理论、社会网络理论、时间地理学、结构化理论、后结构主义和流空间理论等理论,并借鉴复杂网络科学等复杂性科学方法,力图实现理论视角、分析范式和研究方法的创新,重塑了行为地理学的关系思维的基本框架。

|

图 1 重构关系视角下的行为地理学理论基础框架 Fig.1 Reconstructing the Theoretical Framework of Behavioral Geography from a Relational Perspective |

在这一框架中,空间—行为互动理论强调个体行为与地理环境之间的交互塑造[58, 59],流空间理论关注人、物、信息等要素在空间中的动态流动与连接[42],社会网络理论则聚焦行动者之间的关系结构及其对行为的影响[28]。后结构主义和结构化理论进一步指出,个体行为内嵌于错综复杂的社会结构之中,时间地理学则提供了刻画个体时空路径的关系制约视角[5, 35]。关系转向为整合这些理论提供了一个统一的理论框架,突出个体时空行为决策的关系嵌入性和社会建构性,强调将个体置于动态的人际—人地关系网络,超越结构与行为、主体与客体二元对立的局限,从动态视角理解个体行为与社会结构及其空间环境的交互塑造过程,更全面地分析与理解个体行为决策及人地关系的复杂性。

研究方法上,关系视角下的行为地理学研究倡导跨学科方法融合,积极借鉴地理信息科学、复杂网络科学等其他领域的技术前沿。大数据时代个体时空行为数据的广泛采集为理解人类行为提供了新的数据基础[58]。地理信息技术在个体行为的数据组织、可视化、时空分析、地理计算等方面的进步为行为地理学的时空交互模式挖掘和可视化方法提供了有力的技术支撑[10]。复杂网络科学为刻画行为主体间、主客体间的动态关联提供了范式支持,通过复杂网络分析和动力学模型定量揭示个体或群体行为的时空模式及其跨尺度涌现机制[27]。此外,行为地理学还可借鉴其他领域的前沿技术方法来深入探索个体行为的形成机制,如因果推断技术、机器学习、大语言模型等前沿技术手段与行为地理学的领域知识相结合[13, 14],有助于在复杂的时空语境下更加准确、高效地刻画个体行为模式,揭示其形成演化的动因机制,从而增强行为地理学的解释力和预测力。

关系视角下的行为地理学强调“宏微观”跨尺度分析,源于其独特的学科研究对象。作为人文地理学的分支,行为地理学始终聚焦于理解人类活动与地理环境在不同尺度上的交互作用。因此,关系视角下的行为地理学更加重视将人的时空行为置于宏观地理语境中,探究人地关系要素在跨尺度传递和涌现过程中的相互塑造机制。复杂经济学、统计物理学等学科已为探索微观行为与宏观模式之间的关系提供了深刻见解。著名经济学家Schelling指出,个体微观动机与群体宏观行为之间存在复杂的非线性关联,宏观格局常常从个体局部互动中涌现而出[60]。此外,物理学的自组织临界性理论等也揭示了微观个体互动与宏观有序模式间的普遍联系[61]。这启示地理学理解复杂人地关系的跨尺度演化也必须考虑微观个体互动过程。通过宏微观尺度的紧密融合,关系视角下的行为地理学力图揭示人类行为与地理环境之间跨尺度的动态交互和塑造过程。这种跨尺度研究视角有望推动行为地理学研究从简单、静态、均质的垂直尺度思维走向复杂、动态、异质的网络化尺度分析,为理解日益复杂的人地关系提供新的路径[16]。

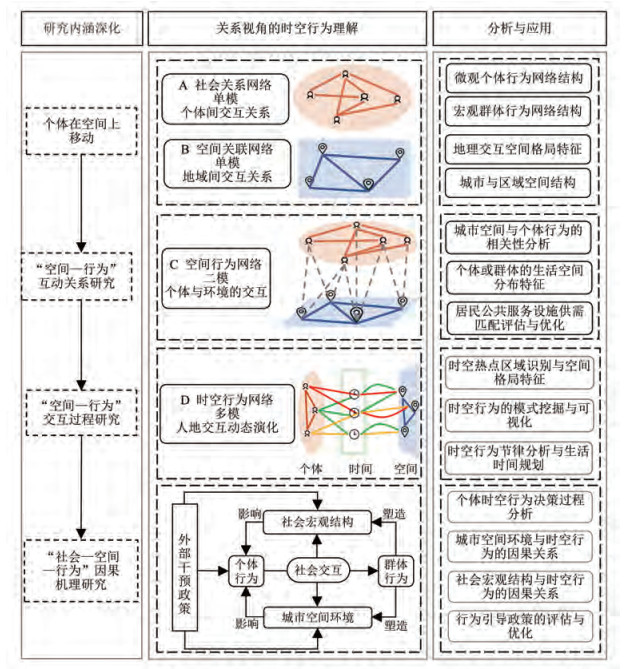

4.2 重构关系视角下的行为地理学分析框架行为地理学关注的“空间—行为”交互研究在解决当前城市问题的实际分析与应用中仍存在瓶颈。主要问题在于,人类行为与空间环境的交互模式及其耦合关系未能系统构建,且缺少相应的分析路线与框架。重塑与强调关系视角下的行为地理学分析框架有望突破这一局限。对此,本文重构了关系视角下的行为地理学分析框架(如图 2所示),该框架主要包含四个核心部分:第一,探究个体空间移动形成的汇总空间特征与社会分异;第二,关注空间与行为互动,揭示城市空间特征与个体行为关联,以及个体与群体的生活空间分布特征;第三,聚焦长时间序列下连续行为决策与空间交互过程;第四,在前三部分基础上,着眼于探究行为形成机制,系统审视空间环境、社会结构等多重因素交互如何塑造个体行为生成逻辑和演化机制。这一框架聚焦个体动态的、差异化的社会关系背景,利用网络科学将个体时空行为轨迹及其与外部因素的关联转化为复杂网络,以期理解微观个体行为与城市空间以及社会宏观结构的交互过程与作用机理。

|

图 2 重构关系视角下的行为地理学分析框架 Fig.2 Reconstructing the Analytical Framework of Behavioral Geography from a Relational Perspective |

在关系视角下,城市“空间—行为”交互系统可以被视为不同行动单元在时空间行为交互中构建的关系行为复杂系统,即由行动单元、社会交互、地理空间、动态时间、活动特征以及出行模式相互联系、相互耦合构成的多模行为交互网络系统。基于网络要素特征,关系视角下时空行为理解可以细分为以下几种类型:①行动主体在空间上移动会产生个体间交互与汇总地方间交互,形成单模(One-mode)社会关系网络与空间关联网络;②行动主体对于空间的访问与利用直接与地方空间产生交互,构成的二模(Two-mode)空间行为网络;③考虑行为的时间序列变化、活动动机和出行模式等其他要素,构建多模(Multi-mode)时空行为网络,将时间维度视为与空间维度同等重要的行为决策要素,聚焦于行为链的时空效应。④基于个体间交互的社会关系背景,重新审视个体行为决策的影响机理,构建完整的时空行为过程的解释框架。总之,随着纳入分析的网络节点要素不断丰富,时空行为网络结构呈现出由简单到复杂的演化特征,复杂的地理环境背景和多元化的社会文化因素也逐渐被考虑,对“空间—行为”交互的理解从单一、静态的视角向多元、动态的视角转变,以期更全面、深入地理解城市“空间—行为”交互系统的复杂性。

4.2.1 社会关系网络与空间关联网络社会关系网络通常以行动个体为节点,个体间交互为边所构成的拓扑网络,刻画人与人之间的行为交互(如图 2A)。个体间的行为交互可能会通过物理接触或虚拟联系产生思想行为的交互影响,进而影响彼此的行为决策[62]。在城市复杂系统中,政府、企业、社会组织与个人等多元主体按照自身利益目标和决策方式不断互动耦合,形成复杂的社会关系网络。然而,现实中获取完整的社会网络数据往往存在困难,大部分研究主要依赖基于少量微观个体的自我中心社交网络调查数据探究社会关系网络的基本特征[63]。随着信息通讯技术的快速发展,社交媒体网络数据和时空地理大数据为刻画大规模群体之间的社会交互提供了可能[64, 65]。未来,利用时空轨迹大数据测度个体或群体社交网络的基本构成特征、时空分布与网络结构,识别网络关键节点,预测群体行为趋势等,将成为社会关系网络研究的重要方向。

另一方面,个体在空间的行为交互也为量化不同空间尺度的空间交互提供了可能。以流空间理论为基础,将人的行为于空间单元汇总,并基于空间单元形成不同尺度的空间关联网络(如图 2B),可以从空间视角揭示城市或区域空间交互格局与关联结构[22]。当前研究多聚焦于网络微观特征与宏观结构,而中观结构能够有效补充微观与宏观视角,揭示不具备先验判断的复杂空间结构,为从微观个体行为推演宏观社会规律提供参考[14]。对空间关联网络来说,不同空间尺度的选择可能会得出不同的结论。相对于单一尺度的空间单元,以社会经济活动中的行为网络作为分析对象可以更好地解决这种“尺度矛盾”问题。在应用方面,空间关联网络分析已被广泛用于城市和区域问题研究,如识别城市功能区、划分区域边界、评估区域空间联系等,为优化空间资源配置和区域政策制定提供科学依据[66]。

4.2.2 空间行为网络空间行为网络以行动主体、地点为节点,行动主体与地点之间的关联为边构成的二模拓扑网络(如图 2C)。行动主体—地理空间构成的二模网络可以转换为基于行动主体的单模网络以及基于地理空间的单模网络,能够基于行为轨迹特征测量个体的相似性或关联以及地理空间的功能结构特征[67, 68]。比如,Zhang和Thill基于调查的个体时空轨迹调查数据,首次将时空路径表达转换成基于个体—行为活动的二模网络,并用复杂网络方法挖掘代表性行为模式,反映了不同社会群体在城市空间中的行为特征差异,为构建与挖掘二模或多模时空行为网络提供了启发[68]。

相对于单模社会交互网络或空间关联网络,空间行为网络能够同时考虑行动主体和地理空间两类关键要素,更充分地表达个体出行行为与空间环境之间的交互关系,更适用于微观层面的个体出行行为分析。通过分析空间行为网络中微观个体对不同地点的访问模式,可识别城市功能区域布局,如商业中心、居住社区、工作场所等,为城市土地利用规划和功能区划提供科学依据[69]。同时,空间行为网络允许考察不同社会群体在城市空间中的活动模式差异,如老年人、儿童、低收入者等,可揭示不同人群的空间需求特征,为优化公共服务设施布局提供依据,推动城市规划向更加公平、包容的方向发展。通过对比不同社会群体在商业中心、公园绿地等场所的访问行为差异,揭示特定设施资源的使用不平等问题,为制定针对性的规划策略和管理政策提供参考[70, 71]。

总之,空间行为网络研究允许从微观个体出发,分析个体对空间的访问利用模式,能够识别空间功能特征,揭示不同社会群体的时空行为差异,加深对城市空间公平性、人类活动与空间交互特征的理解,为城市规划和管理提供重要的科学依据。然而,空间行为网络缺乏时间维度,无法刻画行为的序列性与因果依赖关系。为此,未来需要在空间行为网络的基础上引入时间信息,构建时空行为网络,以期更全面地理解个体出行链决策以及出行行为的时空演化规律[72]。

4.2.3 时空行为网络时空行为网络被定义为包含个体、空间、时间、活动目的和出行模式等多维要素的多模网络(如图 2D)。时间和空间均是个体行为活动的关键约束条件。人类行为通常具有周期性的时间规律特征,而个体的时间偏好可能对其行为空间的形态与组织模式产生重要影响[73, 74]。此外,活动分析方法认为出行源自活动需求,个体于时空间中围绕不同目的产生不同活动。因此,全面理解人类时空行为需要综合考虑行为的时空分布和语义特征(如活动类型)[75]。通过整合个体长时序行为轨迹的时空信息和出行目的信息,时空行为网络能够有效合成个性化活动计划[65, 76],挖掘居民出行活动的时间模式,识别群体行为的时空间特征差异,深入理解人类行为的动态性。

在多模时空行为网络中,个体、时间、空间、活动类型、出行方式等不同类型的要素被抽象为节点,而它们之间的交互关联则用边(或超边)来表示。与单模或二模网络相比,多模时空行为网络的优势在于:首先,它能够保留时空数据的原始语义,避免了传统方法中数据简化和信息损失的问题[77]。其次,多模网络可以灵活地支持不同粒度、不同侧重的行为模式挖掘。高阶网络表示可揭示不同行为要素之间的复杂交互,而通过灵活的降维投影,多模网络可以有针对性地分析个体或群体在特定维度(时间、空间、社会、语义)上的行为特点,为挖掘与理解时空行为模式规律提供了有力工具[78]。

此外,多模时空行为网络分析与机器学习、大语言模型等方法的结合正在成为研究前沿。例如,通过挖掘居民出行链中的关键节点和通道,识别潜在的瓶颈区域,为优化交通网络结构、缓解拥堵提供依据,制定针对性的管理策略[72, 79];通过群体行为的动态社区划分,可实现公共服务供给的精准化、差异化[80]。结合表示学习、强化学习等方法,能够提取时空行为数据中的多尺度模式,可避免人工特征工程的局限,优化面向不同人群的设施资源配置,有望实现更加精准、公平的公共服务供给[81, 82]。多模网络还可与个体属性数据(如年龄、职业、收入等)结合,刻画不同人群在时空间行为模式上的异质性,探究个体社会经济属性与行为模式之间的关联,有助于更全面地理解人类行为的时空复杂性及其形成机制。

总之,时空行为网络综合考虑了个体行为在时间、空间、社会维度的多重特征,使得系统刻画行为过程的复杂性成为可能。相比于传统的静态、截面分析,时空网络视角强调行为的动态演化本质,关注个体行为在不同时空尺度、不同社会情境下的交互模式,以及微观行为如何涌现为宏观的时空分布格局,为理解人类行为的多尺度复杂性提供了全新的分析路径。未来,时空行为网络分析可以进一步整合不同学科的理论与方法前沿,拓展在城市规划、公共卫生、应急管理等领域的应用。

4.2.4 “社会—行为—空间”因果机理空间与行为交互研究主要关注空间环境对个体行为的影响,大量实证研究发现二者之间存在显著相关性。然而,这种相关性并不必然意味着因果关系[83]。造成这一问题的一个关键原因在于传统研究忽视了个体间社会交互在塑造行为模式中的重要作用[84, 85]。个体主义理论视角与二元割裂的研究范式难以全面认识居民时空行为的形成机理。为了更全面、准确地揭示居民时空行为的形成过程与机理,本文将社会关系引入“空间—行为”交互分析框架,一方面,个体间的社会交互(如信息交流、同伴影响等)贯穿于居民时空行为决策的全过程,直接塑造了个体对周边环境的认知和行为偏好[86]。另一方面,社会网络结构反映了个体在社会空间中的地位和角色,进而影响其对物理空间的利用模式[87]。因此,解析“社会—行为—空间”的动态演化过程,对于厘清不同因素对行为模式的因果作用机制至关重要。

具体而言,个体于时空间活动与他人产生社会交互构建起动态演化的社会关系网络[88]。个体间频繁的互动加强了彼此在思想观念、行为习惯等方面的相互影响,产生了群体行为的收敛或分化[89]。这种群体行为的动态演化反过来塑造了城市的社会网络结构和物理空间形态,进而影响个体对环境的认知、偏好和决策[90]。同时,外生的空间政策干预、行为引导措施等也通过改变居民的环境条件和行为动机,进而影响个体及群体的时空行为模式[91]。在这样一个涉及个体间行为交互的过程中,“社会—行为—空间”之间持续发生复杂的交互反馈,社会网络成为连接个体微观行为和宏观城市空间格局的重要纽带。

关系视角下的行为地理学分析框架能够从关系交互视角下理解个体时空行为决策的完整过程,更准确地测度城市空间环境、社会宏观结构对个体时空行为的因果影响。未来,这一部分研究将主要在两个方面进行拓展和深化:首先,从网络视角出发进一步探究不同维度的时空行为如何受到异质性社会关系的影响[92]。已有研究表明,居民的社交网络规模、构成、紧密程度等社会网络特征,对其出行距离、活动空间、目的地选择等行为决策产生显著影响,且这种影响在不同类型的社会关系中可能存在异质性[93]。然而,受限于理论分析视角和数据获取困难,传统研究通常忽略个体间社会交互这一环节对个体行为的影响。因此,未来研究应致力于揭示社会网络结构特征以及同伴群体的行为模式如何影响塑造个体的时空行为决策。其次,为了更准确地评估空间政策和社会干预措施的效果,为规划决策提供科学支撑,未来研究需要构建更全面的“社会—行为—空间”研究框架,进一步强调研究设计的因果性。传统计量模型难以准确识别社会交互、空间邻近等因素的独立影响,容易产生内生性偏误。因此,引入因果推断、机器学习等先进统计与分析技术,运用长时序和实验数据捕捉因果效应,将有助于克服传统方法的局限,深化对个体时空行为形成机制的理解。

5 结论与展望通过梳理当前行为地理学发展挑战与人文地理学关系转向背景与影响,本文重塑了关系视角下的行为地理学的理论和分析框架。该框架立足行为地理学微观分析优势,聚焦跨尺度机制、社会网络与个体行为耦合等,借助网络科学、因果推断、机器学习等前沿方法,力图实现行为地理研究的关系转向和方法创新。本文尝试重构的关系视角下的行为地理学研究框架目前还处于初步探索阶段。未来,行为地理学应立足新时代人地关系挑战,紧密结合规划实践需求,融合前沿技术方法,深化对人地关系时空复杂性的认知,以推动理论的不断完善与成熟,为优化国土空间治理、实现高质量可持续发展提供科学支撑。

具体来说,关系视角下的行为地理学研究应呈现以下特点:①跨尺度人地关系分析。借助网络科学分析范式,在可变尺度下将微观个体置于宏观社会、空间结构相互嵌套的多层网络中,实现从微观个体行为到宏观群体行为、区域格局现象的跨尺度推演。②社会网络与行为的耦合。关注个体嵌入的异质性社会网络,探究社交网络结构或群体行为对微观个体时空行为的塑造,揭示个体间交互、群体互动等社会因素在人地关系塑造中的作用机制。③空间—行为的动态交互过程研究。突破传统静态、截面的空间行为描述,利用长时间跨度的微观个体时空轨迹数据聚焦行为的动态演化及其与空间环境的完整交互,在动态且连续的行为过程中理解环境和行为的相互作用机理。④完整框架下的因果机理研究。在完整的“社会—空间—行为”分析框架下,纳入个体间行为交互异质性等混杂因素,借助计量统计、因果推断、机器学习等新技术方法强化对空间、社会、行为三者关系的因果辨识。⑤新兴方法的融合应用。顺应时空大数据、人工智能等新兴技术浪潮,积极整合数据科学、复杂网络、机器学习等领域的前沿方法,提升对海量异质行为数据的计算分析能力,拓展对人地系统复杂性认识的深度与广度。⑥应用领域的拓展延伸。充分发掘关系视角下的行为地理分析框架的应用潜力,在社会公平、基础设施规划、灾害应急等领域开展情景模拟、政策评估等实践应用,以期于实践层面为区域社会空间可持续发展提供指导与支撑。

| [1] |

方创琳. 城乡融合发展机理与演进规律的理论解析[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 759-776. [Fang Chuanglin. Theoretical analysis on the mechanism and evolution law of urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 759-776.] |

| [2] |

陈明星, 叶超, 陆大道, 等. 中国特色新型城镇化理论内涵的认知与建构[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 633-647. [Chen Mingxing, Ye Chao, Lu Dadao, et al. Cognition and construction of the theoretical connotation for new-type urbanization with Chinese characteristics[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 633-647.] |

| [3] |

柴彦威, 刘伯初, 刘瑜, 等. 基于多源大数据的城市体征诊断指数构建与计算——以上海市为例[J]. 地理科学, 2018, 38(1): 1-10. [Chai Yanwei, Liu Bochu, Liu Yu, et al. Construction and calculation of diagnostic index of urban signs based on multi-source big data: Case of Shanghai[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(1): 1-10.] |

| [4] |

张文佳, 鲁大铭. 行为地理学的方法论与微观人地关系研究范式[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 27-39. [Zhang Wenjia, Lu Daming. The methodology of behavioral geography and its research paradigm of microscale human-environment relationships[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 27-39.] |

| [5] |

蔡晓梅, 刘美新. 后结构主义背景下关系地理学的研究进展[J]. 地理学报, 2019, 74(8): 1680-1694. [Cai Xiaomei, Liu Meixin. Research progress of relational geography under the background of poststructuralism[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(8): 1680-1694.] |

| [6] |

Marshall D J, Staeheli L. Mapping civil society with social network analysis: Methodological possibilities and limitations[J]. Geoforum, 2015, 61: 56-66. DOI:10.1016/j.geoforum.2015.02.015 |

| [7] |

苗长虹. 变革中的西方经济地理学: 制度、文化、关系与尺度转向[J]. 人文地理, 2004, 19(4): 68-76. [Miao Changhong. Western economic geography in transformation: Institutional, cultural, relational, and scalar turns[J]. Human Geography, 2004, 19(4): 68-76. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2004.04.015] |

| [8] |

李小建, 罗庆. 经济地理学的关系转向评述[J]. 世界地理研究, 2007, 16(4): 19-27. [Li Xiaojian, Luo Qing. A review of the relational turn in economic geography[J]. World Regional Studies, 2007, 16(4): 19-27.] |

| [9] |

Pappalardo L, Manley E, Sekara V, et al. Future directions in human mobility science[J]. Nature Computational Science, 2023, 3(7): 588-600. DOI:10.1038/s43588-023-00469-4 |

| [10] |

申悦, 王德. 行为地理学理论与方法的跨学科应用研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 40-52. [Shen Yue, Wang De. Interdisciplinary application of theories and methods of behavioral geography[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 40-52.] |

| [11] |

James A C. Don't stand so close to me: Public spaces, behavioral geography, and COVID-19[J]. Dialogues in Human Geography, 2020, 10(2): 187-190. DOI:10.1177/2043820620935672 |

| [12] |

王丰龙. 行为地理学的学科特色与拓展路径[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 16-26. [Wang Fenglong. On the unique features of behavioral geography and the potential avenues for its future research[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 16-26.] |

| [13] |

塔娜, 柴彦威. 行为地理学的学科定位与前沿方向[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 1-15. [Ta Na, Chai Yanwei. Disciplinary position and research frontiers of behavioral geography[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 1-15.] |

| [14] |

张文佳, 牛彩澄, 朱建成. 行为网络视角下区域空间结构研究进展[J]. 地理科学进展, 2022, 41(8): 1504-1515. [Zhang Wenjia, Niu Caicheng, Zhu Jiancheng. Progress of regional spatial structure research from the perspective of behavior network[J]. Progress in Geography, 2022, 41(8): 1504-1515.] |

| [15] |

朱康丽, 吴建军, 李大庆. 社交与出行的相互作用研究综述[J]. 北京交通大学学报, 2021, 45(4): 69-78. [Zhu Kangli, Wu Jianjun, Li Daqing. A review of research on interplay of social relationship and travel behavior[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2021, 45(4): 69-78.] |

| [16] |

柴彦威, 颜亚宁, 冈本耕平. 西方行为地理学的研究历程及最新进展[J]. 人文地理, 2008, 23(6): 1-6, 59. [Chai Yanwei, Yan Yaning, Gangben Kohei. Research progress and recent developments in western behavioral geography[J]. Human Geography, 2008, 23(6): 1-6, 59. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2008.06.003] |

| [17] |

柴彦威, 谭一洺, 申悦, 等. 空间—行为互动理论构建的基本思路[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1959-1970. [Chai Yanwei, Tan Yiming, Shen Yue, et al. Basic approaches to constructing the theory of spatial-behavioral interaction[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1959-1970.] |

| [18] |

刘瑜, 姚欣, 龚咏喜, 等. 大数据时代的空间交互分析方法和应用再论[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1523-1538. [Liu Yu, Yao Xin, Gong Yongxi, et al. Analytical methods and applications of spatial interactions in the era of big data[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(7): 1523-1538.] |

| [19] |

王德, 谢栋灿, 王灿, 等. 个体时空行为的规律性与可预测性研究——以上海市居民工作日活动为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(3): 433-440. [Wang De, Xie Dongcan, Wang Can, et al. Regularity and predictability of individual spatiotemporal behavior: A case study of residents working day activities in Shanghai[J]. Progress in Geography, 2021, 40(3): 433-440.] |

| [20] |

Fu X, Zhang Y, Ortúzar J D, et al. Activity-travel pattern inference based on multi-source big data[J]. Transport Reviews, 2024, 1-23. DOI:10.1080/01441647.2024.2400341 |

| [21] |

Dong L, Duarte F, Duranton G, et al. Defining a city: Delineating urban areas using cell-phone data[J]. Nature Cities, 2024, 1(2): 117-125. DOI:10.1038/s44284-023-00019-z |

| [22] |

Zhang W, Gong Z, Niu C, et al. Structural changes in intercity mobility networks of China during the COVID-19 outbreak: A weighted stochastic block modeling analysis[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2022, 96: 101846. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2022.101846 |

| [23] |

秦萧, 甄峰. 大数据与小数据结合: 信息时代城市研究方法探讨[J]. 地理科学, 2017, 37(3): 321-330. [Qin Xiao, Zhen Feng. Combination between big data and small data: New methods of urban studies in the information era[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(3): 321-330.] |

| [24] |

王德, 韩滨鹂, 张天然, 等. 手机信令数据的出行测度准确性分析——基于与居民出行调查数据的比较[J]. 地理科学进展, 2024, 43(5): 854-869. [Wang De, Han Binli, Zhang Tianran, et al. Accuracy analysis of mobile signaling data in measuring travel indices: Based on the comparison with household travel survey[J]. Progress in Geography, 2024, 43(5): 854-869.] |

| [25] |

罗子昕, 王德, 邓良凯, 等. 上海迪士尼主题公园游客的市内消费溢出效应——基于手机信令数据和问卷数据的实证研究[J]. 旅游科学, 2023, 37(5): 80-97. [Luo Zixin, Wang De, Deng Liangkai, et al. The spatial spillover effect in intra-city consumption expenditure of Shanghai Disneyland tourists: An empirical study using mobile cellular data and survey data[J]. Tourism Science, 2023, 37(5): 80-97.] |

| [26] |

Yang C, Zhang Y, Zhan X, et al. Fusing mobile phone and travel survey data to model urban activity dynamics[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020(1): 5321385. DOI:10.1155/2020/5321385 |

| [27] |

张文佳, 季纯涵, 谢森锴. 复杂网络视角下时空行为轨迹模式挖掘研究[J]. 地理科学, 2021, 41(9): 1505-1514. [Zhang Wenjia, Ji Chunhan, Xie Senkai. Pattern mining of spatio-temporal behavior trajectories by complex network analysis[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(9): 1505-1514.] |

| [28] |

刘军. 社会网络分析导论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2004: 6, 29. [Liu Jun. Introduction to Social Network Analysis[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 2004: 6, 29.]

|

| [29] |

Freeman L C. The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science[M]. Vancouver: Empirical Press, 2004: 129-158.

|

| [30] |

刘军. 社会网络模型研究论析[J]. 社会学研究, 2004(1): 1-12. [Liu Jun. Analysis of social network model research[J]. Sociological Studies, 2004(1): 1-12.] |

| [31] |

White H C, Boorman S A, Breiger R L. Social structure from multiple networks. I. Blockmodels of roles and positions[J]. American Journal of Sociology, 1976, 81(4): 730-780. DOI:10.1086/226141 |

| [32] |

Massey D S. International migration at the dawn of the twenty-first century: The role of the state[J]. Population and Development Review, 1999, 25(2): 303-322. DOI:10.1111/j.1728-4457.1999.00303.x |

| [33] |

Allen T D, Poteet M L, Burroughs S M. The mentor's perspective: A qualitative inquiry and future research agenda[J]. Journal of Vocational Behavior, 1997, 51(1): 70-89. DOI:10.1006/jvbe.1997.1596 |

| [34] |

Bourdieu P. The Logic of Practice[M]. California: Stanford University Press, 1990: 80-97.

|

| [35] |

Dixon D P, Jones Ⅲ J P. My dinner with Derrida, or spatial analysis and poststructuralism do lunch[J]. Environment and Planning A, 1998, 30(2): 247-260. DOI:10.1068/a300247 |

| [36] |

蔡晓梅, 曹婧, 刘俊. 拼装理论在人文地理学研究中的应用与展望[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2633-2649. [Cai Xiaomei, Cao Jing, Liu Jun. Application and prospects of assemblage theory in human geography research[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2633-2649.] |

| [37] |

Harvey D. Between space and time: Reflections on the geographical imagination[J]. Annals of the association of American geographers, 1990, 80(3): 418-434. DOI:10.1111/j.1467-8306.1990.tb00305.x |

| [38] |

Taylor P, Derudder B. World City Network: A Global Urban Analysis[M]. London: Routledge, 2015: 8-14.

|

| [39] |

Zhang W, Fang C, Zhou L, et al. Measuring megaregional structure in the Pearl River Delta by mobile phone signaling data: A complex network approach[J]. Cities, 2020, 104: 102809. DOI:10.1016/j.cities.2020.102809 |

| [40] |

Zhang W, Zhao P, Niu C, et al. City networks and clusters as expressed in Chinese and Japanese languages: A multiscale network analysis with language-sensitive webpage big data[J]. Cities, 2023, 141: 104502. DOI:10.1016/j.cities.2023.104502 |

| [41] |

戴靓, 王瑞霖, 曹湛, 等. 中国城市信息网络的主干结构与影响机制[J]. 人文地理, 2024, 39(3): 113-122. [Dai Liang, Wang Ruilin, Cao Zhan. The influencing mechanism and backbone structure of China's intercity information network[J]. Human Geography, 2024, 39(3): 113-122. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.03.012] |

| [42] |

高鑫, 修春亮, 魏冶. 城市地理学的"流空间"视角及其中国化研究[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 32-36, 160. [Gao Xin, Xiu Chunliang, Wei Ye. The perspective of "Flow Space" in urban geography and its localization research in China[J]. Human Geography, 2012, 27(4): 32-36, 160. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2012.04.026] |

| [43] |

Pred A. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297. DOI:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x |

| [44] |

Jones M. Phase space: Geography, relational thinking, and beyond[J]. Progress in Human Geography, 2009, 33(4): 487-506. DOI:10.1177/0309132508101599 |

| [45] |

Sayre N F. Scale[M] //Castree N, Demeritt D, Liverman D. A Companion to Environmental Geography. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009: 95-108.

|

| [46] |

刘云刚, 王丰龙. 尺度的人文地理内涵与尺度政治——基于1980年代以来英语圈人文地理学的尺度研究[J]. 人文地理, 2011, 26(3): 1-6. [Liu Yungang, Wang Fenglong. The human geography connotation of scale and scale politics: A study on scale research in anglophone human geography since the 1980s[J]. Human Geography, 2011, 26(3): 1-6. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2011.03.028] |

| [47] |

Gibson C C, Ostrom E, Ahn T K. The concept of scale and the human dimensions of global change: A survey[J]. Ecological Economics, 2000, 32(2): 217-239. DOI:10.1016/S0921-8009(99)00092-0 |

| [48] |

Cox K R. Spaces of dependence, spaces of engagement and the politics of scale, or: Looking for local politics[J]. Political Geography, 1998, 17(1): 1-23. DOI:10.1016/S0962-6298(97)00048-6 |

| [49] |

Zhang W, Thill J C. Mesoscale structures in world city networks[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2019, 109(3): 887-908. DOI:10.1080/24694452.2018.1484684 |

| [50] |

赵志丹. 人类行为时空特性的分析、建模及动力学研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2014: 41-83. [Zhao Zhidan. Analysis, Modeling and Dynamics of Spatial-temporal Characteristics of Human Behavior [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2014: 41-83.]

|

| [51] |

牛彩澄, 刘承良, 殷美元. 长江经济带多元客流城市网络的空间格局及影响因素[J]. 经济地理, 2022, 42(11): 45-53. [Niu Caicheng, Liu Chengliang, Yin Meiyuan. Spatial patterns and influence factors of urban networks with multiple passenger flows in the Yangtze River economic belt[J]. Economic Geography, 2022, 42(11): 45-53.] |

| [52] |

柴彦威, 王恩宙. 时间地理学的基本概念与表示方法[J]. 经济地理, 1997, 17(3): 55-61. [Chai Yanwei, Wang Enzhou. Fundamental concepts and representation methods of temporal geography[J]. Economic Geography, 1997, 17(3): 55-61.] |

| [53] |

Gregson N. On duality and dualism: The case of structuration and time geography[J]. Progress in Human Geography, 1986, 10(2): 184-205. DOI:10.1177/030913258601000202 |

| [54] |

Giddens A. A contemporary Critique of Historical Materialism[M]. Oakland: University of California Press, 1981: 26-47.

|

| [55] |

海山. 行为地理学及其对中国地理学的意义[J]. 人文地理, 1997, 12(4): 55-57. [Hai Shan. Behavioral geography and its significance for Chinese geography[J]. Human Geography, 1997, 12(4): 55-57. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.1997.04.012] |

| [56] |

Anderson R E. Consumer dissatisfaction: The effect of disconfirmed expectancy on perceived product performance[J]. Journal of Marketing Research, 1973, 10(1): 38-44. DOI:10.1177/002224377301000106 |

| [57] |

柴彦威, 谭一洺, 申悦, 等. 空间—行为互动理论构建的基本思路[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1959-1970. [Chai Yanwei, Tan Yiming, Shen Yue, et al. Basic approaches to constructing the theory of spatial-behavioral interaction[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1959-1970.] |

| [58] |

裴韬, 刘亚溪, 郭思慧, 等. 地理大数据挖掘的本质[J]. 地理学报, 2019, 74(3): 586-598. [Pei Tao, Liu Yaxi, Guo Sihui, et al. The essence of geographic big data mining[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(3): 586-598.] |

| [59] |

刘瑜, 姚欣, 龚咏喜, 等. 大数据时代的空间交互分析方法和应用再论[J]. 地理学报, 2020, 75(7): 1523-1538. [Liu Yu, Yao Xin, Gong Yongxi, et al. Analytical methods and applications of spatial interactions in the era of big data[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(7): 1523-1538.] |

| [60] |

Schelling T C. Micromotives and Macrobehavior[M]. New York: WW Norton & Company, 2006: 11-28.

|

| [61] |

Haken H. Information and Self-Organization: A Macroscopic Approach to Complex Systems[M]. Berlin: Springer, 2006: 36-51.

|

| [62] |

申悦, 柴彦威, 王冬根. ICT对居民时空行为影响研究进展[J]. 地理科学进展, 2011, 30(6): 643-651. [Shen Yue, Chai Yanwei, Wang Donggen. Reviews on impacts of information and communication technologies on human spatial-temporal behavior[J]. Progress in Geography, 2011, 30(6): 643-651.] |

| [63] |

Carrasco J A, Hogan B, Wellman B, et al. Collecting social network data to study social activity-travel behavior: An egocentric approach[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2008, 35(6): 961-980. DOI:10.1068/b3317t |

| [64] |

Crandall D J, Backstrom L, Cosley D, et al. Inferring social ties from geographic coincidences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(52): 22436-22441. DOI:10.1073/pnas.1006155107 |

| [65] |

Yang C, Fu X, Dong R. Investigating spatial-temporal characteristics of joint activity/travel behaviour with smart card data[J]. Travel Behaviour and Society, 2025, 38: 100899. DOI:10.1016/j.tbs.2024.100899 |

| [66] |

薛冰, 赵冰玉, 李京忠. 地理学视角下城市复杂性研究综述——基于近20年文献回顾[J]. 地理科学进展, 2022, 41(1): 157-172. [Xue Bing, Zhao Bingyu, Li Jingzhong. Urban complexity studies from the perspective of geography: A review based on the literature in the past 20 years[J]. Progress in Geography, 2022, 41(1): 157-172.] |

| [67] |

Eagle N, Pentland A, Lazer D. Inferring friendship network structure by using mobile phone data[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(36): 15274-15278. DOI:10.1073/pnas.0900282106 |

| [68] |

Zhang W, Thill J C. Detecting and visualizing cohesive activitytravel patterns: A network analysis approach[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2017, 66: 117-129. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2017.08.004 |

| [69] |

Zhong C, Huang X, Arisona S M, et al. Inferring building functions from a probabilistic model using public transportation data[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2014, 48: 124-137. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2014.07.004 |

| [70] |

Cheng L, Yang M, De Vos J, et al. Examining geographical accessibility to multi-tier hospital care services for the elderly: A focus on spatial equity[J]. Journal of Transport & Health, 2020, 19: 100926. DOI:10.1016/j.jth.2020.100926 |

| [71] |

Tao Z, Cheng Y. Modelling the spatial accessibility of the elderly to healthcare services in Beijing, China[J]. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2019, 46(6): 1132-1147. DOI:10.1177/2399808318755145 |

| [72] |

Manley E, Zhong C, Batty M. Spatiotemporal variation in travel regularity through transit user profiling[J]. Transportation, 2018, 45: 703-732. DOI:10.1007/s11116-016-9747-x |

| [73] |

Ahas R, Aasa A, Silm S, et al. Daily rhythms of suburban commuters' movements in the Tallinn metropolitan area: Case study with mobile positioning data[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2010, 18(1): 45-54. DOI:10.1016/j.trc.2009.04.011 |

| [74] |

Gong Y, Lin Y, Duan Z. Exploring the spatiotemporal structure of dynamic urban space using metro smart card records[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2017, 64: 169-183. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2017.02.003 |

| [75] |

Kraemer M U G, Sadilek A, Zhang Q, et al. Mapping global variation in human mobility[J]. Nature Human Behaviour, 2020, 4(8): 800-810. DOI:10.1038/s41562-020-0875-0 |

| [76] |

Ballis H, Dimitriou L. Revealing personal activities schedules from synthesizing multi-period origin-destination matrices[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2020, 139: 224-258. DOI:10.1016/j.trb.2020.06.007 |

| [77] |

Zheng Y. Trajectory data mining: An overview[J]. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), 2015, 6(3): 1-41. |

| [78] |

Liao Y, Yeh S, Jeuken G S. From individual to collective behaviours: Exploring population heterogeneity of human mobility based on social media data[J]. EPJ Data Science, 2019, 8(1): 1-22. DOI:10.1140/epjds/s13688-018-0179-z |

| [79] |

Xia F, Wang J, Kong X, et al. Exploring human mobility patterns in urban scenarios: A trajectory data perspective[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(3): 142-149. DOI:10.1109/MCOM.2018.1700242 |

| [80] |

Gao S, Wang Y, Gao Y, et al. Understanding urban traffic-flow characteristics: A rethinking of betweenness centrality[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2013, 40(1): 135-153. DOI:10.1068/b38141 |

| [81] |

Li X, Xu Y, Zhang X, et al. Improving short-term bike sharing demand forecast through an irregular convolutional neural network[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 147: 103984. DOI:10.1016/j.trc.2022.103984 |

| [82] |

Lv Z, Song H, Basanta-Val P, et al. Next-generation big dataanalytics: State of the art, challenges, and future research topics[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(4): 1891-1899. DOI:10.1109/TII.2017.2650204 |

| [83] |

Mokhtarian P L, Cao X. Examining the impacts of residential selfselection on travel behavior: A focus on methodologies[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2008, 42(3): 204-228. DOI:10.1016/j.trb.2007.07.006 |

| [84] |

Dugundji E, Páez A, Arentze T. Social networks, choices, mobility, and travel[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2008, 35(6): 956-960. DOI:10.1068/b3506ged |

| [85] |

Zhou M, Zhou J. Structural change and spatial pattern of intentional travel groups: A case study of metro riders in Hong Kong[J]. Applied Geography, 2023, 152: 102885. DOI:10.1016/j.apgeog.2023.102885 |

| [86] |

Páez A, Scott D M. Social influence on travel behavior: A simulation example of the decision to telecommute[J]. Environment and Planning A, 2007, 39(3): 647-665. DOI:10.1068/a37424 |

| [87] |

Carrasco J A, Miller E J. Exploring the propensity to perform social activities: A social network approach[J]. Transportation, 2006, 33: 463-480. DOI:10.1007/s11116-006-8074-z |

| [88] |

Sharmeen F, Arentze T, Timmermans H. Dynamics of face-to-face social interaction frequency: Role of accessibility, urbanization, changes in geographical distance and path dependence[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 34: 211-220. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2013.12.011 |

| [89] |

Centola D. The spread of behavior in an online social network experiment[J]. Science, 2010, 329(5996): 1194-1197. DOI:10.1126/science.1185231 |

| [90] |

Andris C. Integrating social network data into GISystems[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2016, 30(10): 2009-2031. |

| [91] |

Niu C, Zhang W. Causal effects of mobility intervention policies on intracity flows during the COVID-19 pandemic: The moderating role of zonal locations in the transportation networks[J]. Computers, Environment and Urban Systems, 2023, 102: 101957. DOI:10.1016/j.compenvurbsys.2023.101957 |

| [92] |

Calastri C, Crastes dit Sourd R, Hess S. We want it all: Experiences from a survey seeking to capture social network structures, lifetime events and short-term travel and activity planning[J]. Transportation, 2020, 47: 175-201. DOI:10.1007/s11116-018-9858-7 |

| [93] |

Rasouli S, Timmermans H. Influence of social networks on latent choice of electric cars: A mixed logit specification using experimental design data[J]. Networks and Spatial Economics, 2016, 16: 99-130. DOI:10.1007/s11067-013-9194-6 |