2. 东北师范大学 长白山地理过程与生态安全教育部重点实验室, 长春 130024;

3. 东北师范大学 中国东北研究院, 长春 130024;

4. 河北师范大学 地理科学学院, 石家庄 050024;

5. 天津财经大学 珠江学院, 天津 301811

2. Key Laboratory of Geographical Processes and Ecological Security of Changbai Mountains, Ministry of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024, China;

3. Institute for Northeast China Research, Northeast Normal University, Changchun 130024, China;

4. School of Geographical Sciences, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050024, China;

5. Tianjin University of Finance and Economics Pearl River College, Tianjin 301811, China

自改革开放以来,中国实现了“一部分人和地区先富”,由此促使群体、城乡、区域三大差别逐渐扩大[1]。进入新时代,中国经济社会发展的主要矛盾发生转变。基于当前形势,中共十九届五中全会首次提出“到2035年全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的奋斗目标,中共二十大则以共同富裕诠释了中国式现代化的基本内涵[2]。

共同富裕不仅是国家战略问题,也是地理学、社会学、经济学、政治学等多学科长期关注的重大经济社会发展论题。当前的共同富裕研究可概括为四大方面:一是对共同富裕的内涵认知,多学科从自身角度出发提出了具有自身学科特色的共同富裕内涵解析[3-6]。二是对共同富裕的科学测度[7],主要包括代表性指标法和综合指数法,但是具体指标选择、指标体系分层组织以及指标权重标定则由于对共同富裕的内涵认知差异而不尽相同。三是对共同富裕的机制分析[8, 9],共同富裕的阶段性是学者的共识但分化为自由派和干预派。四是对共同富裕的实践路径探索[10, 11],包括共同富裕的演变路径研究与区域模式总结等。总结来看,当前共同富裕研究存在以下不足之处:一是共同富裕作为多学科交叉论题,但还并未从地理学视角出发对共同富裕论题提出系统理论认知,特别是共同富裕的地理内涵与复杂特征;二是在共同富裕机制分析层面,虽已关注时间效应但对“空间力量”关注不足,特别是多主体在多时空尺度下“发展”水平及其“均衡”的时空表现与协同演变机制;三是关于共同富裕的实践路径研究偏向具体区域的案例分析,较少有对改革开放以来中国共同富裕多尺度多维度区域实践进行全面的理论总结和模式分析。

地理学是研究地球表层地理要素或地理综合体(地理系统)空间分布规律、时间演变过程、相互作用机制及优化调控的“自然—人文”交叉学科,具有综合性、区域性特色[12]。因此,融合地理视角的共同富裕研究有别于传统研究,以“综合思维”和“空间思维”可深化完善共同富裕的概念内涵、动力机制及区域实践脉络,对集成丰富共同富裕理论、挖掘共同富裕区域规律、因地制宜推进共同富裕具有重要理论和现实意义。基于以上现实背景、研究不足、学科特色,本文主要探究三个问题:一是如何基于地理学视角认知共同富裕并挖掘其地理特征?二是如何基于共同富裕的地理内涵整合多学科理论构建共同富裕的机制框架;三是基于问题一、二开展实践研究,探讨改革开放以来中国共同富裕的实践过程与特色模式。

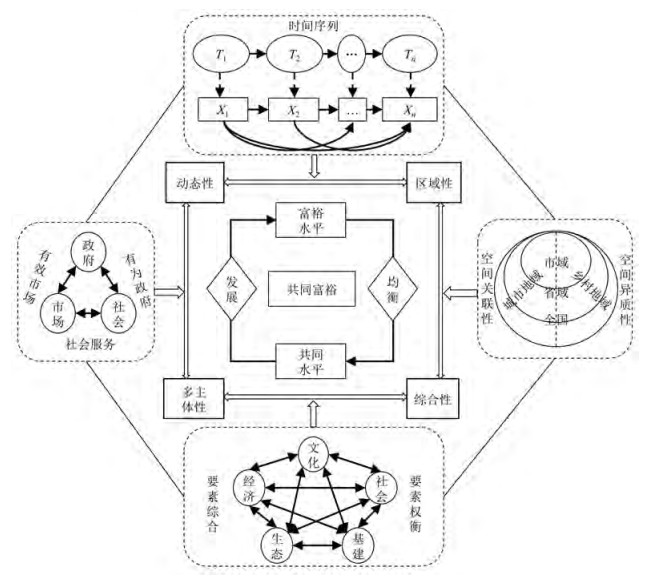

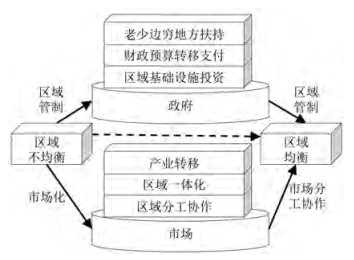

2 共同富裕的地理内涵与特征分析 2.1 富裕和共同的学理解析学界普遍认为共同富裕是“富裕”和“共同”的辩证统一体,同时“富裕”具有第一性而“共同”具有第二性。作为共同富裕的第一概念,“富裕”的学理内涵是“发展”,是具有一定发展水平且动态演变的多维度的“发展”(图 1)。“发展”概念自20世纪50年代产生于强调物质产品生产与经济增长的经济学,尔后逐渐涉及社会发展、生态环境等方面并统一于地理学的研究框架下。特别是90年代地理学的“系统革命”,从地理系统论的角度来看是对一个包含经济、社会、环境的综合地理系统的状态水平的提升[13]。作为共同富裕的第二概念,“共同”的学理内涵是“均衡”(图 1)。“均衡”概念相较于“共同”概念更加科学严谨,“非均衡”具有绝对性而“均衡”具有相对性,共同富裕具有群体、空间、时间上的非均等性内涵特征[14, 15]。在群体层面,共同富裕不等于平均主义;在空间层面,应考虑中国各区域千差万别的区域资源禀赋、经济社会特征与城乡关系;在时间层面,应考虑共同富裕在区域、城乡、群体呈现出的阶段性特征。此外,“均衡”是一种内生于“发展”的地理过程,是区域系统自组织和他组织的客观结果,表现为区域要素的协调发展、有序互动和相对平衡化的空间布局,由此增强了区域系统结构的复杂性和应对外部冲击、内部扰动的系统韧性[16]。

|

图 1 共同富裕的地理内涵与特征分析 Fig.1 The Geographical Connotation and Characteristic Analysis of Common Prosperity |

在发展与均衡视角下,共同富裕内涵可从区域、城乡、群体三个层次来进行解析[17-19]。区域共同富裕是宏观层次,主要体现为区域综合实力与区域间的分工协作、区域差距;城乡共同富裕是中观层次,主要体现为城乡关系;群体共同富裕是微观层次,主要体现为收入平等与基本公共服务的均等化。在实现共同富裕进程中,区域、城乡、群体之间存在复杂的相互作用关系。一方面,从区域到城乡、再到群体客观存在自上而下的层级传导作用,即区域层面共同富裕目标的实现有助于城乡层面共同富裕目标的实现,区域、城乡层面的共同富裕目标的实现有助于群体层面共同富裕目标的实现。另一方面,从群体到城乡、再到区域也客观存在自下而上的反馈路径。相比较于城乡、群体两大层面,区域在共同富裕总体格局中具有典型性表现与主导性影响,共同富裕的本质是发展问题,区域是发展的重要载体和外在表现,其发展受到区域三大地理本性的深刻影响,中国推进共同富裕战略的地理国情是资源环境条件、经济社会发展的显著区域差异。据此本文提出地理学视角下共同富裕的内涵是多空间尺度下区域经济、社会、资源环境、基础设施综合发展水平的不断提升与总体发展差距的逐步缩小,以及由此带来的城乡融合发展与群体不平等缩小。

2.3 共同富裕的地理特征 2.3.1 综合性与要素权衡共同富裕的第一特征是综合性,不是局限于经济层面,而是包含经济发展、精神文化、社会服务、生态环境、基建水平等多方面的“发展”与“均衡” [3, 5, 7],但在具体实践中存在权衡问题(图 1)。一方面,物质共同富裕与精神共同富裕辩证统一、相辅相成,物质共同富裕是精神共同富裕的物质基础,精神共同富裕是物质共同富裕的精神动力。另一方面,共同富裕是对“经济—社会—环境”综合地理系统的多要素多目标优化,所有要素的“最优解”并非一定是全局的“最优解”,同时不同要素的现实意义和权重系数存在差异,以及精神文化等偏主观性要素的实践困境,因此共同富裕内容议题的多维度要素往往存在权衡问题。

2.3.2 区域性与多尺度治理区域性是共同富裕的第二特征。一方面,中国推进共同富裕战略的地理国情是资源环境条件、经济社会发展的空间异质性(Spatial Heterogeneity),不同区域之间存在愈发复杂的空间关联性(Spatial Correlation)。另一方面,从治理尺度来看,可划分为全国[20]、省域[21](或大区、城市群、都市圈特殊类型地区等)、市域共同富裕[7](图 1)。不同尺度共同富裕的治理目标侧重不同,全国尺度共同富裕主要关注国家综合竞争力和内部区域板块差距,并确定宏观的国家发展纲领和区域协调战略;省域尺度共同富裕侧重于关注省域综合竞争力和市域差距,从而制定全省的市域协调发展战略,促进形成以省会城市和区域中心城市为引领的省域一体化发展格局;市域尺度共同富裕侧重于市域综合竞争力和市域内城乡协调发展问题。

2.3.3 动态性与时间关联动态性是共同富裕的第三特征。一方面表现为“发展”的时间序列相关性(图 1),其内容议题的多维要素具有多尺度的时间相关性,由此可划分为短期发展要素与长期发展要素。另一方面表现为“均衡”对“发展”的时间响应关系。传统共同富裕学派观点认为“效率优先,兼顾公平”是实现共同富裕的必经阶段,同时提出了富裕程度与共同程度的“U”形曲线假说[22],即随着富裕程度的增长,共同程度先降低后增大。但根据中国区域发展实践,随着中国财富总量的增长,区域基尼系数呈现出先增大后缩小而当前又继续增大的发展态势[23],同时多尺度多维度共同程度和富裕程度在时间维度的耦合关系仍有待验证。

2.3.4 多主体作用多主体性是共同富裕的第四特征,在推进共同富裕进程中包括空间和非空间两大主体集合。一方面,区域和城乡是共同富裕的两大空间主体。区域是考虑区域性内涵下对国土空间进行地理、经济、政治意义的单元划分,当前可划分为四大板块和省域两种典型区域[24],不同区域依据自身发展禀赋参与合作、竞争而形成了不同的发展状态、模式和区域均衡格局。城乡是对区域空间的二元划分,城乡关系从根本上主导了城乡地域的互动关系,从而深刻影响了城乡发展差距。另一方面,政府、市场、社会是共同富裕的三大非空间主体(图 1)。自1949年新中国成立至改革开放初期,政府在引导区域、城乡经济社会发展中长期发挥主导作用;1992年市场经济体制成熟完善以后,市场力量在区域、城乡发展进程中的贡献度逐渐增大;同时伴随经济高速发展,非政府组织的社会力量也对区域、城乡均衡发展起到了一定调控作用[25]。

3 共同富裕的地理机制解释 3.1 发展及其均衡性的协同演变结合前述理论分析可知,共同富裕的学理基础是“发展”与“均衡”。通过“发展”及其“均衡”性的时空协同演变,可建立共同富裕的地理机制框架解释。

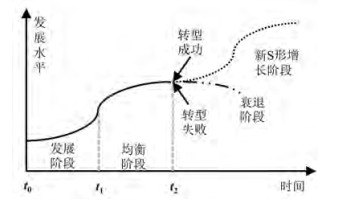

从“发展”与“均衡”的主次关系来看,新古典区域经济均衡发展理论认为,区域经济发展在市场机制作用下通过区域内部资本积累过程和区域间生产要素流动,最终会自动趋向均衡[26]。但考虑空间要素经济流动成本的多数学者认为在地域系统发展早期应采取非均衡发展模式,包括增长极模式和核心边缘模式,培育具有较高水平的增长中心[27]。同时在极化过程中,中心地域系统要素可发生正向的循环累积效应。当地域系统极化至一定水平,部分学者认为自然会实现倒“U”形的拐点,事实上边缘地域可能发生负向的循环累积效应。因此,多数学者认为必须借助外力的调控才能打破边缘地域的恶性循环,包括市场、政府、社会三大主体力量。同时,由“发展”水平优先到关注发展的“均衡”性并非纯粹的社会道德而有客观规律的使然,可持续发展理论认为增长主义存在合理极限[28],“发展”受到区域资源环境承载力的约束和边际效应函数的递减而必须转向追求“均衡”性。通过发展中后期的“均衡”过程,可以为发展新阶段奠定基础,从而实现新的“S”形增长(图 2)。如果在发展中后期未实现转型调整,则可能陷入发展衰落期,主要表现为失去原有的增长趋势和规模的结构性衰退[29]。总结“发展”与“均衡”的关系来看,“发展”与“均衡”统一在广义的发展范畴之下:一方面,“发展”的客观规律要求追求“均衡”性;另一方面,“均衡”是实现可持续性发展的必然要求,也是发展新阶段的一个重要起点。

|

图 2 区域发展的阶段图示 Fig.2 Stage Diagram of Regional Development |

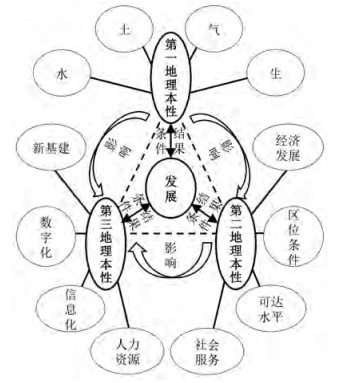

地理本性是描述区域属性的基础地理条件,也是区域发展演变的原始地理本底。新经济地理学者Krugman最早提出了两大地理本性论,主要包括自然地理本性和经济社会本性,其忽略了人在区域经济发展中的主观能动性,中国学者将其拓展为三大地理本性[30]。一是先天存在的人类难以改变的自然禀赋,既包括水、土、气、生等自然资源,也包括由自然地理要素有机构造的自然地理系统环境;二是人类自身在历史发展过程中利用并构造的地理本性,包括内生于发展的一般经济、社会条件;三是人类在社会发展中创造出来的经济社会构造,包括人力资本、信息化、数字化、新型基础设施等(图 3)。从三大地理本性的关系来看,第一地理本性在一定程度上影响了第二、三地理本性,即良好的资源环境条件有利于形成相适应的经济社会条件;第二地理本性深刻影响着第三地理本性,即创新性的经济社会产物最早发生于经济社会条件优良的区域。从根本上来看,三大地理本性与发展互为因果,既是发展的条件也是发展的内容(结果)。

|

图 3 基于地理本性认知发展驱动力 Fig.3 The Driving Force of Development from the Perspective of Geographical Nature |

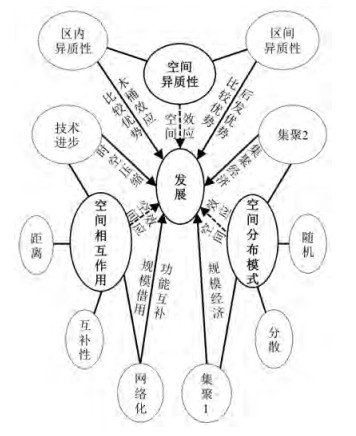

尽管20世纪“地理终结”“距离已死”等论断广为流传,但区域地理本性的差异和多维邻近性框架下地理距离的制约作用依然得到学者强有力的研究证实,“空间力量”深刻影响着区域的发展,本文参考有关研究将空间效应概括为空间异质性、空间分布模式、空间相互作用三大方面[31]。

空间异质性是相对于空间同质性而言的,强调地理要素空间分布的差异性,具体可分为区内异质性和区间异质性,空间异质性为区域发展带来了发展机遇和实践策略(图 4)。在区内异质性视角下,发展主要考虑区域内部空间点位要素属性的比较。根据比较优势理论,任何区域的比较优势都是绝对的,即自身区域发展总会存在相对于自身的优势领域,同时为跨越木桶效应陷阱,必须加强区域短板的补齐;在区间异质性视角下,发展主要考虑区域之间要素属性的比较,根据比较优势理论,区域分工可由区域要素生产的机会成本直接比较确定,先发区域可直接发展机会成本较小的领域,对后发区域来说,应充分抓住后发优势,积极学习先发区域实现赶超。

|

图 4 基于空间效应认知发展驱动力 Fig.4 The Driving Force of Development from the Perspective of Spatial Effect |

空间分布模式也被认为是一种生产要素或发展“催化剂”[32],主要有集聚、随机、分散三种空间模式(图 4)。“发展”作为受到强烈人文力量调控的地理过程,具有较为典型的空间分布模式。在发展阶段论下,早期的非均衡策略必然导致集聚空间分布的出现。一方面,发展个体的有序集聚必然带来外部规模经济,特别有利于发展个体之间的分工与合作;另一方面,通过高效的空间集聚及其组织制度建设,可大大降低距离、制度等对交易费用的制约。

任何区域并非独立存在,必然要与其他区域发生联系,空间相互作用加速了“发展”进程[33](图 4)。首先,根据三次地理本性论和空间异质性理论,区域的互补性是客观存在的。其次,区域的可达性内涵经历了深刻变革,其根本在于技术的进步与“距离”革命,地理学第一定律中的欧几里得空间距离对空间相互作用的制约越来越小,时间距离、文化距离、制度距离、网络距离等可达性内涵不断涌现[34]。区域深度参与由实体流要素(人流、物资流等)、虚拟流要素(知识、信息等)纵横链接而成的空间相互作用网络,特别是在传统空间相互作用下的边缘区域得以实现规模互借与功能互补,在空间组织层面获得较强的发展新动能[35]。

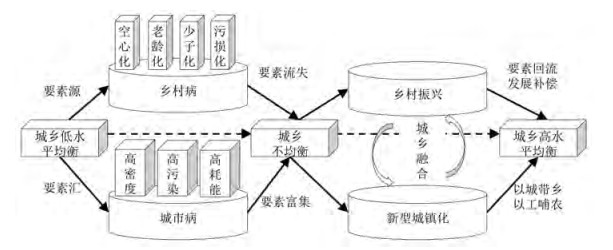

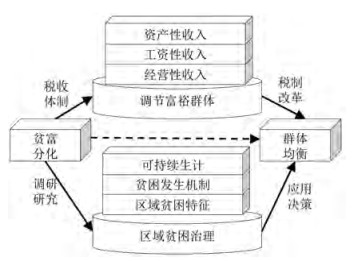

3.3 共同富裕的均衡机制 3.3.1 “政府—市场—社会”的三元非空间均衡政府、市场、社会是共同富裕的三大非空间主体,对“均衡”过程具有重要的调控作用(图 5)。首先,政府对发展的“均衡”进程发挥着主导作用,特别是1949年新中国成立至改革开放初期,政府在引导区域、城乡经济社会发展中长期发挥主导作用,主要包括经济计划的制定、公共政策的实施、重大项目的区域布局以及区域干预政策推进。但1992年市场经济体制的成熟完善以后,政府更多承担二次分配的任务。其次,市场作为经济发展的重要工具自1992年后逐渐承担了一次分配的职责,20世纪90年代到21世纪初伴随市场化、全球化等重大发展变革,中国实现了增长奇迹,但在21世纪第二个十年也产生了大城市病、区域病、乡村病等集聚不经济现象而面临“均衡”转型[36]。同时伴随经济高速发展,非政府组织的社会力量也对区域、城乡均衡发展起到了重要调控作用,主要表现为慈善组织、社会捐助等形式,以社会力量为核心的第三次分配机制正在形成。

|

图 5 “政府—市场—社会”的三元均衡 Fig.5 The Ternary Equilibrium of 'Government-Market-Society' |

在早期非均衡发展策略下,形成了区域、城乡、群体的三大差别,而在“均衡”阶段则表现为区域均衡、城乡均衡、群体均衡三种过程。

区域均衡是第一尺度均衡,中国非均衡发展格局在区域层面表现突出。区域均衡主要由市场和政府两大主体发挥作用(图 6)。从政府维度来看,政府主要通过区域管制来引导区域发展和协调区域关系,财政和转移支付是缓解区域差距的重要手段;针对老少边穷等特殊类型地区,政府可采取强有力的干预政策加强区域发展动能;基础设施投资则深刻改变了区域发展的交通区位条件,对加快区域内外人、财、物流通并深度融入区际相互作用网络奠定了坚实基础[37]。从市场维度来看,一方面,区域之间的互补性客观形成了区域之间的分工协作,不同区域在分工协作中可以实现双赢,同时伴随区域发展周期,区域发展要素的转移也对区域均衡产生了积极影响;另一方面,一体化、网络化、跨行政地域的区域空间组织使得区域发展具有较强的网络正向外部性,不同区域均能获得外部发展动能[38]。

|

图 6 区域均衡的机制分析 Fig.6 Mechanism Analysis of Regional Equilibrium |

城乡均衡是第二尺度均衡,城乡关系从根本上主导了城乡地域的互动关系和发展差距(图 7)。新中国成立到改革开放初期城乡关系较为平稳,城乡处于低水平均衡阶段。中国城乡关系的巨大变革发生于改革开放以后,特别是1992年市场经济体制建立以后,乡村地域作为要素源出现了空心化、老龄化、少子化、污损化,中国大城市作为要素汇也产生了高密度、高污染、高耗能的大城市病,此阶段中国城乡差距显著增大。乡村地理学者认为乡村病与城市病存在对偶关系,为统筹治理乡村病与城市病,新时代城乡融合作为城乡均衡的重要战略。一方面通过实施乡村分类振兴,改变要素向城市地域的过度集聚而强调城乡要素的双向流动和对乡村的发展补偿,另一方面积极推进“以城带乡、以工哺农”的新型城镇化,形成城乡高水平均衡发展的新格局[39]。但不可否认的是,城镇化过去是、现在是、将来仍是中国经济社会发展主流趋势和核心动力,城乡共同富裕并不等同于城乡均等化而是一定意义下的均衡发展。

|

图 7 城乡均衡的机制分析 Fig.7 Mechanism Analysis of Urban-rural Equilibrium |

群体均衡是第三尺度均衡,微观尺度下发展的人本主义不断获得关注。随着发展内涵的不断丰富,发展不仅具有区域尺度和城乡尺度,更具有群体尺度和社会结构。从群体均衡的过程来看,包括调节富裕群体和区域贫困治理两大环节(图 8)。税收是政府调节富裕群体的重要政策工具,但随着社会飞速发展,富裕群体的收支结构发生显著性变化,直观表现为工资性收入占比的降低和资产性收入占比的提高,相对滞后的税收立法则对富裕群体的调节作用弱化[40]。贫困群体的识别与脱贫策略是贫困地理学的核心关注内容,中国贫困群体的宏观特征表现为自然禀赋较差、人力资本水平低、教育、医疗、住房支出较大等特征,建立其可持续脱贫的关键在于对人力资本、社会资本、自然资本、物质资本、金融资本的可持续生计框架的构建,形成正向的资本循环[41, 42]。

|

图 8 群体均衡的机制分析 Fig.8 Mechanism Analysis of Group Equilibrium |

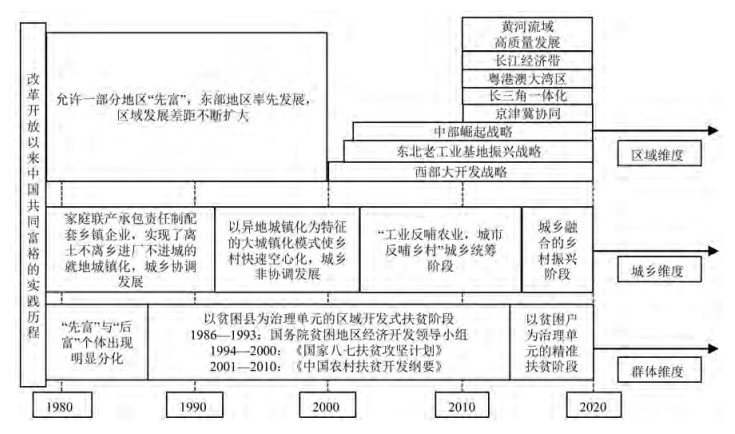

改革开放后中国共同富裕治理实践全面反映了共同富裕的综合性、区域性、动态性与多主体特征,在区域、城乡、群体层面表现突出(图 9)。

|

图 9 改革开放以来中国共同富裕的实践历程 Fig.9 The Practical Course of China's Common Prosperity Since the Reform and Opening-up |

在区域层面,区域发展战略整体上经历了由非均衡发展向均衡发展的转变。1978年至21世纪初东部地区获得率先发展,带动了中国外向型经济的发展但也造成了四大板块发展差距的显著扩大。21世纪初以西部大开发为契机拉开了区域协调发展的序幕,东北老工业基地振兴和中部崛起战略也得以稳步推进。西部大开发、东北振兴与中部崛起三大战略客观上遏制了西部、东北和中部地区经济社会的停滞与颓势,缩小了与东部地区的发展差距。进入新时代,区域发展战略向纵深推进,关注点、线、面、网络的有机结合,以大城市为辐射中心,以现代化都市圈为传输中介,以城市群为主体形态,逐渐形成了以“西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先现代化”四大战略为核心的区域协调发展战略和以“京津冀协同、长三角一体化、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域生态保护与高质量发展”五大战略为核心的区域重大战略相互耦合、优势互补的区域发展新格局,高质量协调发展目标在多尺度区域下同步推进[43]。

在城乡层面,城乡关系整体上经历了“低水平协调—失调发展—高水平协调”的发展历程转变。1978年至1992年的双轨制时期,家庭联产承保责任制和乡镇企业发展使部分乡村就地城镇化,具有“离土不离乡,进厂不进城”特征的就地城镇化使得城乡高度协调发展。自1992年社会主义市场经济体制逐步建立至21世纪初,以土地财政、金融为驱动引擎、以异地城镇化为核心特征的大城镇化模式迅速发展,由此使得人口、建设用地、资金、技术等要素大量集中于大城市,乡村空心化日益严重,城乡差距显著增大。21世纪以来,三农工作获得高度重视,在区域协调发展战略背景下乡村进入了“工业反哺农业,城市反哺乡村”的城乡统筹发展阶段,2005年开启的新农村建设和2006全面取消农业税极大刺激了农村经济发展和改善了农村基础设施环境。21世纪第二个十年,中国已进入城镇化阶段的后半程,但面临严重的乡村病和城市病,统筹乡村振兴与新型城镇化的城乡融合战略成为新时代国家发展的重要战略,迈向城乡共同富裕的目标不断得以实现[44]。

在群体层面,贫困治理整体经历了由区域扶贫向精准扶贫的策略转变。面对改革开后“先富”与“后富”群体的客观差距以及贫困人口分布的“老、少、边、穷”的地域性特征,国家自1986年确定了以县域为基本单元的区域开发式扶贫方针,同时在国家层面也成立了国务院贫困地区经济开发领导小组用于指导各地区扶贫开发工作。1994年3月国务院颁布了第一份全国性扶贫计划《国家八七扶贫攻坚计划(1994—2000年)》,至20世纪末基本解决了8000万农村贫困人口的温饱问题。进入21世纪,《中国农村扶贫开发纲要(2001—2010年)》在中西部地区进一步明确了592个国家级贫困县和15万余个贫困村,使得扶贫开发工作的精准治理更进一步。为科学精准、系统全面消除绝对贫困人口和建成小康社会,2013年国家调整扶贫战略为以贫困户为基本单元的精准扶贫模式,主要体现为六大精准,即扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准,至2020年现行标准下中国贫困县全部摘帽、贫困村全部出列、个人绝对贫困被完全消除[45]。

4.2 共同富裕的中国特色模式分析 4.2.1 先富带动后富的逐步共同富裕通过先富带动后富逐步实现共同富裕是中国共同富裕实践的第一特色模式。改革开放初期,中国处于低水平均衡状态,先富带后富成为促进经济发展、增进民生福祉的必然选择。在允许先富的战略方针下,培育了较多新兴增长极,包括深圳经济特区、上海浦东新区等特殊经济区域的设立以及上海、宁波、温州、福州、广州等沿海开放城市,在宏观经济增长的同时经济重心持续南移、东移,中国经济社会发展的低水平均衡格局逐渐被重塑,改革前沿区域对中国经济发展的贡献度不断提升[1, 26]。同时在有效市场和有为政府的双重调节下,先富地区带动其他地区后富的正外部性显著。一方面,改革先发区域为后发区域积累了发展经验,降低了学习成本,例如深圳经济特区成为了中国改革开放的样板,上海浦东新区作为第一个国家级新区为天津滨海新区、河北雄安新区发展提供了重要借鉴;另一方面,先发区域与后发区域的分工协作关系更加明显,“七五计划”将全国划分为东部沿海、中部和西部三大经济地带,进入21世纪在区域协调发展目标下又将三大地带细化为四大经济区,更好发挥了区域的比较优势。此外,先富区域带动后富区域在新时代也有其新特征,表现为城市对乡村的带动以及中心城市在城市群、都市圈中的辐射带动作用。

4.2.2 坚持系统思维的综合共同富裕以系统思维来推进综合共同富裕是中国共同富裕实践的第二特色模式。作为超大陆型的发展中的大国,实现全体人民的共同富裕是十分艰巨的宏大目标,坚持系统思维是中国共同富裕建设能取得巨大成效的哲学动因。首先,认识到了共同富裕的多层次特征,坚持了区域、城乡、群体的多层次推进,特别是21世纪初开始从区域层面推动共同富裕,为推动城乡共同富裕和群体贫富均等奠定了坚实的基础,来自区域、城乡、群体的三大差别得到明显的缓解。其次,丰富了共同富裕的理论内涵并推进了经济、社会、生态的多维度共同富裕建设[3, 7]。以东北振兴战略为例,东北振兴的目标不仅仅在于扭转东北地区经济增长的颓势和产业结构的滞后,客观上也产生了积极的社会效应和生态效应。最后,坚持了全国、大区、省域等多尺度治理,以中国贫困治理为例,从区域开发式扶贫到精准扶贫是贫困治理工作的重要体制机制创新,全国划定了22个重点任务片区,片区内部分级分类识别了贫困县、贫困村、贫困户,极大提高了贫困识别的科学性与贫困治理的靶向性。

4.2.3 以高水平区域基建推进共同富裕以高水平区域基建来推进共同富裕是中国共同富裕实践的第三特色模式。区域三大地理本性相互联系,深刻影响着区域的未来发展。中国各区域自然资源禀赋和经济社会基础差异明显,在自然资源匮乏、交通可达性较差、创新能力较弱的地理本性水平较低地区如何实现共同富裕面临巨大发展挑战。改革开放以来,中国政府通过大规模铁路、公路、机场等基础设施建设一定程度上改善了落后区域的地理本性。一方面,缩小了不同区域之间的基建水平差异,如西部大开发、中部崛起战略极大提升了中西部地区的交通设施水平。另一方面,在国内大循环视野下,交通可达性的改善促进了人口、物资、信息等要素的高速流通,进而推动不同区域、城市之间逐渐形成网络化联系,地理本性对后发区域融入国内大循环区域联系的“阻碍”作用不断弱化。当前,传统基础设施建设逐渐饱和,具有智慧化、网络化特征的新型基础设施建设为高水平区域开放合作与区域协调发展提供了新的契机[37]。

4.2.4 多元主体共建、共治、共享的共同富裕以多元主体共建、共治、共享来推进共同富裕是中国共同富裕实践的第四特色模式。中国共同富裕建设存在政府、市场(企业)、社会(组织和个人)等诸多主体,多主体在一定区域、城乡、群体层面的互动关系从微观上深刻影响着共同富裕走向。在中国共产党统一领导下,中国共同富裕建设进程充分调动了多元主体的共建、共治、共享。以脱贫攻坚战略为例,各级政府、市场以及社会力量积极参与中国脱贫攻坚事业,其中各级政府职能部门与相关贫困县、贫困村、贫困户形成了帮扶联结关系,确保脱贫责任到户到人,相关企业和社会组织也积极承担社会责任,开发了龙头企业、扶贫车间等扶贫模式。此外,以中青年地理学科研人员为主组成的第三方评估团队,基于专业知识和实地调研深入我国中西部22省、530多个县(市),完成了4050个典型村、13.5万余农户的“进村入户”调查和企业调研、干部访谈,为中国区域贫困治理提供了重要科学研究支撑[46]。

4.3 扎实推进共同富裕的发展展望 4.3.1 人地和谐共生与共同富裕进入21世纪,伴随日益严峻的资源环境问题,绿色主义、科学发展观、可持续发展等理念不断深入人心,区别于传统单纯追求数量增长的粗放式发展,具有人地和谐共生内涵的高质量发展模式正在逐步形成。人地和谐共生强调人口、资源、环境系统间的有序互动、耦合发展、有机协调,对实现共同富裕意义重大。一方面,人民对美好生态环境的追求使生态文明成为共同富裕的重要内涵之一,共同富裕的内容维度得以不断拓展。在人地和谐共生理念指导下,通过系统实施美丽中国建设,双减(降碳、减污)成效显著,通过产业生态化对传统生产力的改造,资源节约、环境友好的生产方式也更好地促进了生态文明目标实现。另一方面,人地和谐共生的增长效应显著。首先,通过对传统生产力的绿色化改造,可降低其污染治理成本,全面提升要素生产效率。其次,通过对人地系统要素、结构、功能、机制的科学研究与制度设计实现生态产业化,围绕自然资源的产权确立、乡村的“三变”改革试验、生态产品的价值实现、区域生态补偿机制,“绿色青山”变“金山银山”的共同富裕效应不断凸显[47]。

4.3.2 国土空间规划与共同富裕国土空间规划是新时代中国政府对国土空间科学高效开发和保护修复的重要制度工具和科学支撑,也是推动共同富裕战略目标实现的空间治理方法体系。首先,应将促进共同富裕实现作为国土空间规划的指导思想之一,丰富完善国土空间规划的目标导向,不仅仅局限于人地关系地域系统中城镇空间、农业空间、生态空间的结构优化、功能协调,还要考虑人口与其他多种要素的空间适配与错配。其次,在具体规划编制过程中,应该统筹考虑规划的科学性、效率与公平问题。科学性是第一原则,源自于地理学对规划区域人地关系地域系统“格局—过程—机制—效应”的长时间、系统性研究;效率是第二原则,通过效率来保障可持续的发展增量;公平是第三原则,避免人口、产业的单中心化过度集聚,科学合理地分配国土空间开发收益,系统谋划区域基础设施布局以及公共服务的可达性[48]。

4.3.3 数字经济发展与共同富裕数字经济作为人地关系地域系统发展演变的新动因之一,深刻影响着其要素构成、地域功能与运行机制,推动人地关系地域系统的转型与重组,也给共同富裕战略目标实现带来了重要契机。首先,数字经济带来了经济活动在地理空间上的分散与集聚,特别是对部分实体产业的产业数字化应用,降低了经济活动的交易成本,显著提升了实体经济运行效率,深刻影响了宏观区域经济格局[49]。其次,数字经济创造了诸多新业态,如电商、外卖、快递、直播等,从需求端看诱发了新的消费需求和经济增长点,从供给端看则为低技能劳动者灵活就业提供了极大便利。再次,数字基础设施是新型基础设施的重要组成内容,也是保障人地关系地域系统得以数字化运转的硬件支持,科学统筹数字基础合理布局对提升区域数字化水平、促进区域与城乡均衡发展意义重大。最后,数字经济浪潮带来了新的数字资产,既体现在数字商品价值形成和价值增殖过程中,也反映在数据生产资料扩大再生产过程中[50]。数字资产的产生,可成为人地关系地域系统价值衡量的新指标之一,对丰富共同富裕的“富裕”内涵意义重大。

5 结论与讨论本文基于地理学视角,在内涵解析、特征总结、机制分析三大方面丰富了共同富裕的理论认知,总结了中国改革开放至今的共同富裕实践历程、特色模式以及未来展望,结论如下:① “发展”与“均衡”是共同富裕的学理基础,其地理内涵是多空间尺度下区域经济、社会、资源环境、基础设施综合发展水平的不断提升与区域差距的逐步缩小,以及由此带来的城乡融合发展与群体不平等缩小。②共同富裕具有综合性与要素权衡、区域性与多尺度治理、动态性与时间关联、空间与非空间多主体特征,地理学对研究这一综合论题有扎实学科基础和重要应用潜力。③共同富裕的地理机制框架表现为“发展”及其“均衡”性的时空协同演变。具体来看,地理本性与空间效应是认知发展驱动力的两大维度,其“均衡”机制表现为在一定的区域、城乡、群体尺度下政府有序引导、市场分工协作、社会帮扶救助的交互耦合作用。④自改革开放以来,中国共同富裕的区域实践在区域、城乡、群体均有显著表现,先富带动后富的逐步共同富裕,坚持系统思维的综合共同富裕,高水平区域基建推进共同富裕以及多元主体的共建、共治、共享是其四大特色模式。⑤地理学在推进共同富裕进程中应用前景广阔,未来可通过生态产业化、产业生态化、国土空间决策管理、产业数字化、数字产业化等与生态文明、国土空间规划、数字经济等时代战略互动,促进共同富裕目标实现。

未来,本文部分研究内容依然有待细化与延伸。第一,本文在理论认知中提出共同富裕直观表现为群体、城乡、区域三大层面的问题,但并未严格界定群体共同富裕、城乡共同富裕、区域共同富裕的自身内涵、三者联系及其对共同富裕的现实意义,这是未来共同富裕理论研究的难点所在。第二,共同富裕作为一个非线性系统工程,不仅仅是要素的简单集合而具有典型的复杂系统特征,其内部要素必然具有分形特征、耦合关系、自组织过程、他组织过程,本文并未深入探讨多维要素的复杂性,这是未来共同富裕理论探讨应重点考虑之处[16]。第三,本文虽初步搭建了共同富裕的一般机制框架,但仍未达到机制的深度,共同富裕地理学机制的建立有待把地理本性、空间效应、非空间主体、空间主体四大部分“发展”与“均衡”的互动耦合细节在理论上和实证中进一步厘清[1, 26]。

| [1] |

夏添, 夏迎, 刘晓宇, 等. 中国区域经济发展与政策体系演化——基于动力视角的三维分析框架[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 1904-1919. [Xia Tian, Xia Ying, Liu Xiaoyu, et al. China's regional economic development and policy system evolution: A three-dimensional analysis framework based on dynamic perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(8): 1904-1919.] |

| [2] |

陈明星, 王成金, 程嘉梵, 等. 中国式现代化与中国区域发展新格局[J]. 经济地理, 2023, 43(7): 20-26. [Chen Mingxing, Wang Chengjin, Cheng Jiafan, et al. Chinese path to modernization and new pattern of regional development in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(7): 20-26.] |

| [3] |

仲崇阳, 马新啸, 郑国坚. 中国省域共同富裕水平的地区差异及驱动效应[J]. 经济地理, 2023, 43(8): 12-20, 61. [Zhong Chongyang, Ma Xinxiao, Zheng Guojian. Regional differences and driving effects of China's provincial common prosperity level[J]. Economic Geography, 2023, 43(8): 12-20, 61.] |

| [4] |

郁建兴, 任杰. 共同富裕的理论内涵与政策议程[J]. 政治学研究, 2021(3): 13-25, 159-160. [Yu Jianxing, Ren Jie. Common prosperity: Theoretical connotation and policy agenda[J]. CASS Journal of Political Science, 2021(3): 13-25, 159-160.] |

| [5] |

周文, 施炫伶. 共同富裕的内涵特征与实践路径[J]. 政治经济学评论, 2022, 13(3): 3-23. [Zhou Wen, Shi Xuanling. Connotation features and practical approaches of common prosperity[J]. China Review of Political Economy, 2022, 13(3): 3-23.] |

| [6] |

刘洪森. 新时代共同富裕的生成逻辑、科学内涵和实践路径[J]. 思想理论教育, 2022(3): 23-29. [Liu Hongsen. The Generative Logic, scientific connotation and practical path of common prosperity for all for a new era[J]. Ideological & Theoretical Education, 2022(3): 23-29.] |

| [7] |

彭刚, 杨德林, 杨琳. 中国市域尺度共同富裕水平格局及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(1): 44-54, 132. [Peng Gang, Yang Delin, Yang Lin. Distribution pattern and influence factors of cities' common prosperity in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(1): 44-54, 132.] |

| [8] |

李彦军, 宋舒雅. "两山"转化促进共同富裕的逻辑、机制与途径[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2022, 42(10): 136-145, 187. [Li Yanjun, Song Shuya. Transformation of "Lucid Waters and Lush Mountains" and realization of common prosperity: Logic, mechanism and path[J]. Journal of South-Central Minzu University(Humanities and Social Sciences), 2022, 42(10): 136-145, 187.] |

| [9] |

董凯, 葛扬. 房地产市场调控助力共同富裕的作用机制研究[J]. 学海, 2022(5): 155-163. [Dong Kai, Ge Yang. Research on the assistantial mechanism of real estate market regulation to common prosperity[J]. Academia Bimestris, 2022(5): 155-163.] |

| [10] |

黄祖辉, 傅琳琳. 浙江高质量发展建设共同富裕示范区的实践探索与模式解析[J]. 改革, 2022(5): 21-33. [Huang Zuhui, Fu Linlin. Zhejiang's practical exploration and mode analysis of building a demonstration zone for common prosperity[J]. Reform, 2022(5): 21-33.] |

| [11] |

郝文强, 王佳璐, 张道林. 抱团发展: 共同富裕视阈下农村集体经济的模式创新——来自浙北桐乡市的经验[J]. 农业经济问题, 2022(8): 54-66. [Hao Wenqiang, Wang Jialu, Zhang Daolin. Development as A Group: Model innovation of rural collective economy under the perspective of common prosperity: Experience from Tongxiang city, north Zhejiang[J]. Issues in Agricultural Economy, 2022(8): 54-66.] |

| [12] |

宋长青, 张国友, 程昌秀, 等. 论地理学的特性与基本问题[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 6-11. [Song Changqing, Zhang Guoyou, Cheng Changxiu, et al. Nature and basic issues of geography[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 6-11.] |

| [13] |

钱学森. 谈地理科学的内容及研究方法[J]. 地理学报, 1991, 46(3): 257-265. [Qian Xuesen. Research contents and methods of geographical science[J]. Acta Geographica Sinica, 1991, 46(3): 257-265.] |

| [14] |

胡焕庸. 中国人口之分布——附统计表与密度图[J]. 地理学报, 1935, 2(2): 33-74. [Hu Huanyong. The distribution of China's population: Attached statistical tables and density maps[J]. Acta Geographica Sinica, 1935, 2(2): 33-74.] |

| [15] |

方创琳, 李广东, 戚伟, 等. "胡焕庸线"东西部城乡发展不平衡趋势及沿博台线微突破策略[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 443-455. [Fang Chuanglin, Li Guangdong, Qi Wei, et al. Unbalanced trend of urban and rural development on the east and west sides of Hu Huanyong Line and micro-breakthrough strategy along the Bole-Taipei Line[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 443-455.] |

| [16] |

宋长青, 程昌秀, 史培军. 新时代地理复杂性的内涵[J]. 地理学报, 2018, 73(7): 1204-1213. [Song Changqing, Cheng Changxiu, Shi Peijun. Geography complexity: New connotations of geography in the new era[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(7): 1204-1213.] |

| [17] |

袁晓玲, 郭一霖, 王恒旭. 中国城市发展质量的时空分异及其驱动因素[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 129-138, 170. [Yuan Xiaoling, Guo Yilin, Wang Hengxu. The spatial and temporal differentiation of urban development quality in China and its driving factors[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 129-138, 170. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.015] |

| [18] |

曾鹏, 曾怒娇. 中国城乡融合时序演变过程与空间分异机理[J]. 人文地理, 2025, 40(1): 101-112, 153. [Zeng Peng, Zeng Nujiao. The temporal evolution process and spatial differentiation mechanism of urban-rural integration in China[J]. Human Geography, 2025, 40(1): 101-112, 153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2025.01.011] |

| [19] |

孙三百, 张青萍, 李冉, 等. 中国地区收入与净财富不平等的演变路径识别[J]. 地理学报, 2022, 77(6): 1411-1429. [Sun Sanbai, Zhang Qingping, Li Ran, et al. The evolution process of China's regional income inequality and net wealth inequality[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(6): 1411-1429.] |

| [20] |

谭燕芝, 王超, 陈铭仕, 等. 中国农民共同富裕水平测度及时空分异演变[J]. 经济地理, 2022, 42(8): 11-21. [Tan Yanzhi, Wang Chao, Chen Mingshi, et al. Measurement and spatio-temporal differentiation of common prosperity level of Chinese farmers[J]. Economic Geography, 2022, 42(8): 11-21.] |

| [21] |

罗蓉, 何黄琪, 陈爽. 原连片特困地区共同富裕能力评价及其演变跃迁[J]. 经济地理, 2022, 42(8): 154-164. [Luo Rong, He Huangqi, Chen Shuang. Original contiguous destitute areas' common prosperity capability evaluation and evolution transition[J]. Economic Geography, 2022, 42(8): 154-164.] |

| [22] |

Kuznets S. Economic growth and income inequality[J]. American Economics Review, 1955(1): 1-28. |

| [23] |

国家统计局. 居民人均可支配收入基尼系数[DB/OL]. (2022-11-23). https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01. [National Bureau of Statistics. Gini coefficient of per capita disposable income of residents[DB/OL]. (2022-11-23). https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.]

|

| [24] |

李国平, 朱婷, 孙瑀. 高质量区域空间格局构建下中国经济区划调整研究[J]. 地理科学, 2024, 44(1): 20-29. [Li Guoping, Zhu Ting, Sun Yu. Adjusting territorial and economic zoning of China to build a high-quality regional spatial pattern[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(1): 20-29.] |

| [25] |

李少星, 颜培霞, 王金岩. 跨区域第三次分配: 战略价值、演进趋势与新时代推进重点[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2023(6): 106-117. [Li Shaoxing, Yan Peixia, Wang Jinyan. The inter-regional third distribution: Strategic value, evolution trends and priorities in the new era[J]. Journal of Shandong University(Philosophy and Social Sciences), 2023(6): 106-117.] |

| [26] |

邓祥征, 梁立, 吴锋, 等. 发展地理学视角下中国区域均衡发展[J]. 地理学报, 2021, 76(2): 261-276. [Deng Xiangzheng, Liang Li, Wu Feng, et al. Chinese balanced regional development strategy from the perspective of development geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(2): 261-276.] |

| [27] |

柯善咨. 中国中西部发展中城市的增长极作用[J]. 地理研究, 2010, 29(3): 521-534. [Ke Shanzi. Effects of urban growth poles on economic development in central and western China[J]. Geographical Research, 2010, 29(3): 521-534.] |

| [28] |

白谨豪, 刘儒, 刘启农. 基于空间均衡视角的区域高质量发展内涵界定与状态评价——以陕西省为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 123-130, 160. [Bai Jinhao, Liu Ru, Liu Qinong. The connotation definition and state evaluation of regional high quality development based on perspective of spatial equilibrium: A case of Shaanxi province[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 123-130, 160. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.014] |

| [29] |

王士君, 顾萌, 常晓东. 东北振兴政策体系解构及区域经济响应研究[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2547-2565. [Wang Shijun, Gu Meng, Chang Xiaodong. The deconstruction of policy system and response of regional economy of Northeast Revitalization[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2547-2565.] |

| [30] |

王铮, 耿文均, 夏海斌, 等. 区域发展的地理学基础评估及其指标体系构建[J]. 地理学报, 2023, 78(3): 558-571. [Wang Zheng, Geng Wenjun, Xia Haibin, et al. Geographical basis assessment of regional development and its construction of index system[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(3): 558-571.] |

| [31] |

刘瑜, 汪珂丽, 邢潇月, 等. 地理分析中的空间效应[J]. 地理学报, 2023, 78(3): 517-531. [Liu Yu, Wang Keli, Xing Xiaoyue, et al. On spatial effects in geographical analysis[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(3): 517-531.] |

| [32] |

孙斌栋, 郭睿, 陈玉. 中国城市群的空间结构与经济绩效——对城市群空间规划的政策启示[J]. 城市规划, 2019, 43(9): 37-42, 85. [Sun Bindong, Guo Rui, Chen Yu. Spatial structure and economic performance of Chinese city clusters: Policy implications for spatial planning of city clusters[J]. City Planning Review, 2019, 43(9): 37-42, 85.] |

| [33] |

王垚, 钮心毅, 宋小冬, 等. 人流联系和经济联系视角下区域城市关联比较——基于手机信令数据和企业关联数据的研究[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 84-91, 146. [Wang Yao, Niu Xinyi, Song Xiaodong, et al. The comparison of regional urban relations between people flow and capital flow: A study based on mobile phone signaling data and firm interlock data[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 84-91, 146. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.011] |

| [34] |

杨心语, 王波, 杨康永. 多维邻近性对中国创业投资城市网络的影响: 基于四大投资阶段的实证分析[J]. 人文地理, 2024, 39(2): 105-112, 163. [Yang Xinyu, Wang Bo, Yang Kangyong. The impacts of multi-dimensional proximity on China's venture capital city network: An empirical analysis of the four investment stages[J]. Human Geography, 2024, 39(2): 105-112, 163. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.02.011] |

| [35] |

谭爽, 魏冶, 李晓玲, 等. 不同邻近性视角下城市网络外部性、集聚外部性对城市经济的影响——以辽宁省城市网络为例[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2404-2417. [Tan Shuang, Wei Ye, Li Xiaoling, et al. The impact of urban network externalities and agglomeration externalities on urban economy through the lens of different proximity: A case of urban network in Liaoning province[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2404-2417.] |

| [36] |

方创琳. 城乡融合发展机理与演进规律的理论解析[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 759-776. [Fang Chuanglin. Theoretical analysis on the mechanism and evolution law of urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 759-776.] |

| [37] |

张佩, 王姣娥, 马丽. 新基建与区域经济协调发展的时空耦合及影响因素[J]. 地理科学, 2024, 44(4): 562-572. [Zhang Pei, Wang Jiao'e, Ma Li. Spatiotemporal coupling and influencing factors of new infrastructure and coordinated economic development[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(4): 562-572.] |

| [38] |

姚常成, 吴康. 集聚外部性、网络外部性与城市创新发展[J]. 地理研究, 2022, 41(9): 2330-2349. [Yao Changcheng, Wu Kang. Agglomeration externalities, network externalities and urban innovation development[J]. Geographical Research, 2022, 41(9): 2330-2349.] |

| [39] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [40] |

黄凤羽, 邓文健, 郑新悦. 共同富裕目标下的税收分层次调控研究[J]. 税务研究, 2024(4): 12-19. [Huang Fengyu, Deng Wenjian, Zheng Xinyue. A Research on tax hierarchical regulation under the goal of common prosperity[J]. Taxation Research, 2024(4): 12-19.] |

| [41] |

张平, 周国华, 余翰武, 等. 传统村落旅游生计转型意愿及影响机制研究——以古丈县默戎镇龙鼻嘴村为例[J]. 人文地理, 2024, 39(2): 181-192. [Zhang Ping, Zhou Guohua, Yu Hanwu, et al. Study on the willingness and impact mechanism of tourism livelihood transformation in traditional villages: A case study of Longbizui village, Merong town, Guzhang county[J]. Human Geography, 2024, 39(2): 181-192. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.02.019] |

| [42] |

周扬, 李寻欢. 贫困地理学的基础理论与学科前沿[J]. 地理学报, 2021, 76(10): 2407-2424. [Zhou Yang, Li Xunhuan. Basic theories and frontiers of poverty geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(10): 2407-2424.] |

| [43] |

张可云. 新时代十年我国区域协调发展的重大成就[J]. 国家治理, 2023(2): 2-7. [Zhang Keyun. The major achievements of China's regional coordinated development in the ten years of the new era[J]. Governance, 2023(2): 2-7.] |

| [44] |

叶超, 高洋. 新中国70年乡村发展与城镇化的政策演变及其态势[J]. 经济地理, 2019, 39(10): 139-145. [Ye Chao, Gao Yang. Evolving relationship between rural development and urbanization in China since 1949[J]. Economic Geography, 2019, 39(10): 139-145.] |

| [45] |

韩广富, 马慧琳. 中国特色贫困治理的理论要旨、历史进程及时代意义[J]. 社会科学战线, 2022(10): 276-280. [Han Guangfu, Ma Huilin. Theoretical gist, historical process and epochal significance of poverty governance with Chinese characteristics[J]. Social Science Front, 2022(10): 276-280.] |

| [46] |

李裕瑞. 地理学者主持完成国家精准扶贫成效第三方评估重大任务[J]. 地理学报, 2016, 71(7): 1272-1273. [Li Yurui. Geographer presided over the major task of completing the third-party evaluation of the effectiveness of national targeted poverty alleviation[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(7): 1272-1273.] |

| [47] |

唐健雄, 陕颖颖. 旅游城镇化对共同富裕影响的仿真研究——以湖南省武陵山片区为例[J]. 人文地理, 2024, 39(2): 164-172. [Tang Jianxiong, Shan Yingying. A simulation study of the impact of tourism urbanization on common wealth: A case study of Wuling mountain area, Hunan province[J]. Human Geography, 2024, 39(2): 164-172. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.02.017] |

| [48] |

鲍海君, 王成超, 张瑶瑶, 等. 国土空间规划赋能共同富裕: 机理解析与地方实践[J]. 中国土地科学, 2022, 36(8): 10-18. [Bao Haijun, Wang Chengchao, Zhang Yaoyao, et al. Territorial space planning empowering common prosperity: Mechanism and practice[J]. China Land Science, 2022, 36(8): 10-18.] |

| [49] |

姚常成, 宋冬林. 数字经济与产业空间布局重塑: 均衡还是极化[J]. 财贸经济, 2023, 44(6): 69-87. [Yao Changcheng, Song Donglin. The digital economy and the reshaping of industrial spatial layout: Balance or polarization[J]. Finance & Trade Economics, 2023, 44(6): 69-87.] |

| [50] |

周文, 韩文龙. 数字财富的创造、分配与共同富裕[J]. 中国社会科学, 2023(10): 4-23, 204. [Zhou Wen, Han Wenlong. Digital wealth creation, distribution and common prosperity[J]. Social Sciences in China, 2023(10): 4-23, 204.] |