习近平总书记明确要求“增强表现力、传播力、影响力,生动传播红色文化。”国务院印发的《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》要求,革命老区发展要充分发挥红色文化的多维功能,进一步加大文化、旅游等产业的相互融合。红色文化在不少革命老区的旅游发展中起到了突出的支撑作用,形成了大量成功经验,但红色文化赋能旅游业发展的理论解释尚不明晰。

文化赋能是近期研究热点,其强调文化对经济发展的促进或推动作用,强调文化自身拥有的经济能量及其对经济发展的资源配置作用[1]。出现了乡土文化赋能乡村振兴[2]、优秀传统文化赋能中国式现代化[3]、民族文化赋能铸牢中华民族共同体意识[4]、非物质文化遗产文化赋能产品购买[5]、文化赋能旅游[6]等成果。文化赋能品牌建设是重要学术问题,学者们已经揭示了传统文化能够为企业高端品牌地位赋能[7],产品的传统文化载荷能够正向影响其品牌地位[8];认识到了文化基因的地域属性和社会属性决定其作为构建旅游景区品牌属性的独特优势[9],如“发髻”这一文化符号被用来标识旅游地形象,建构了旅游者最直观想象的地方形象[10];验证了品牌与传统文化的融合激起大众的消费欲望[11]。红色文化与旅游景区品牌问题的相关研究中,仅仅关注了经典红色旅游地的红色文化品牌塑造[12]和传播[13],文献数量较少,未发现红色文化赋能旅游地品牌的研究成果。同时,直接将红色文化纳入旅游景区品牌内涵的做法,掩盖了红色文化赋能旅游景区机制的学理逻辑,模糊了红色文化特征作用于旅游景区品牌的边界条件。事实上,旅游景区具有多元文化属性,不同类型的旅游景区所表现的红色文化份额不同、影响力不同的情境中,特别是优秀传统文化或者自然奇观为主的经典旅游景区,同时拥有一定的红色文化的情境中,显出了排除相关“噪声”,探索红色文化独立影响旅游景区品牌地位问题的学术价值。从旅游景区品牌受众角度考究,旅游者对红色文化的感知是如何影响其对旅游景区品牌地位评价的?旅游景区红色文化载荷是如何通过影响旅游者的文化自豪而助推旅游景区品牌地位的提升?学术价值明显。因此,本文从旅游者视角进行实验设计,以旅游景区红色文化载荷的差异(低vs.高)为实验主要变量,选取文字、图片、视频等不同形式的实验刺激材料,进行情境实验,通过对问卷数据的分析,探讨旅游景区红色文化载荷对其品牌地位的影响。

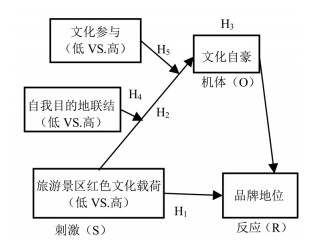

2 文献综述与研究假设 2.1 SOR理论SOR理论是基于环境心理学提出的,致力于解释个体对外部环境刺激所产生的行为反应[14]。刺激因素(S)是对个体认知和内在状态产生影响的因素;有机体因素(O)是个体内部情绪与认知加工过程,联接刺激因素和最终反应;反应因素(R)是个体的最终决策[15]。SOR理论普遍应用于旅游者消费行为的研究,产生了丰富的研究成果。例如,红色旅游景区的情感触点(物理环境、氛围环境、社会互动)刺激旅游者的情感反应,进而影响旅游者的认同感[16];旅游者参与文化活动刺激其心理体验,进而影响其文化认同[17];短视频刺激旅游者的情感反应,进而影响旅游目的地品牌的认知和忠诚度[18];负面信息刺激旅游者的心理所有权,进而影响旅游目的地品牌资产[19]。本文依据SOR理论,将旅游景区红色文化载荷作为刺激因素(S),文化自豪作为机体因素(O),旅游景区品牌地位作为反应因素(R),探究红色文化赋能旅游景区品牌地位的作用机制。

2.2 红色文化赋能红色文化是中国共产党带领中国人民在实现中华民族伟大复兴的道路上,形成的一种独特的文化形态[20],汇聚了党领导全国各族人民在革命斗争、国家建设以及改革开放的各阶段,为实现民族解放、民族独立和国家繁荣富强过程中凝聚的、以中国化马克思主义为核心的红色遗存和红色精神[21]。

红色文化赋能的探究较多,认为红色文化和景观构成了红色旅游的基础[22],促成游客对红色旅游地的拥护[23]。红色文化的创新呈现增强旅游者的出游渴望[24],各种红色旅游活动深刻影响游客,促使红色文化生动呈现和广泛传播,同时增强红色文化认同感,实现传承与弘扬[25]。充分利用红色文化推进红色文化产业和红色旅游发展,成为传承红色基因、发挥革命精神引领作用、建设中华民族现代文明的有效路径[21]。因此,本文认为旅游景区可以借助红色文化提升其在旅游者心目中的品牌地位,从而反映红色文化的赋能机制。

2.3 红色文化载荷与旅游景区品牌地位文化载荷是品牌研究中的新锐概念,出现在揭示产品因包含传统文化信息量不同而导致的品牌地位差异的研究中[26]。后来的研究给出了产品的传统文化载荷定义,就是产品所凸显的传统文化的程度及其所承载的传统文化的内涵[8]。细读文章可以进一步抽象,产品的文化载荷是特定产品所承载的特定文化信息量,特别关注信念、价值观念、习俗、知识等方面的具体内容,并因此而凸显出特定文化的属性。据此,本文将旅游景区红色文化载荷界定为旅游景区所凸显的红色文化的程度及其所承载的红色文化信息量。

品牌地位(也称为“品牌声望”)是指与品牌相关的社会地位水平[27],是人们赋予一个品牌的位置、等级或其社会声望水平,它直接影响品牌价值,也影响消费者的态度及购买行为[28]。文化与品牌关系的探索发现,品牌是一种添加了文化意义的交流。在品牌塑造时,往往会植入并运用文化意义,如果品牌塑造成功,观众所感知的文化意义就会转化为品牌的价值,因此品牌也被称为“意义的储存库”[29]。产品的传统文化载荷能够在提升消费者对该品牌的态度基础之上在消费者心目中成功构建非炫耀性的高端品牌形象[26];产品的传统文化载荷作为一种品牌地位的推断线索,可以赋能消费者对产品品牌地位的评价[8]。旅游领域的探究揭示,借助目的地独特文化内涵的全面探索和传播的旅游产品品牌,可以为游客提供丰富的联想空间,创造难忘的感官体验[30]。文化内涵增强了游客、目的地和品牌之间的联系,促进了旅游产品价值的重构和旅游产品品牌的发展[31]。旅游活动中红色文化多种形式的生动呈现对游客产生深刻影响[22]。旅游景区文化载荷对其品牌地位的影响,尚未检索到相关成果。基于上述分析,红色文化载荷是对个体认知和内在状态产生影响的刺激因素(S),消费者对品牌的态度、评价等行为是在刺激下个体最终决策的反应因素(R)。如此,旅游景区红色文化载荷(S)的刺激能够直接影响旅游者对其品牌地位(R)的评价。故而,提出以下研究假设:

H1:高红色文化载荷(vs.低红色文化载荷)的旅游景区其品牌地位显著较高。

2.4 红色文化载荷与旅游者文化自豪自豪感源于个体对自我表征的高度关注,并在此基础上构建起积极的自我归因和自我评价[32]。当这种归因与评价的对象指向文化时,文化自豪感便油然而生。文化自豪表现为一个民族、国家以及政党对自身文化价值的深切认同与积极践行,以及对其文化的生命力持有的坚定信心的体现[33]。基于共鸣理论,红色文化够唤醒情感共鸣,激发爱国情感和民族自豪感[34]。通过传承弘扬红色文化使旅游者产生强烈的民族和国家认同,从而增强文化自豪[35]。在红色旅游过程中,旅游者通过亲身体验和深入了解红色文化,会对革命先烈产生敬仰之情、对革命历史和革命精神产生认同感,这种认同感和敬仰之情会进一步转化为对中华民族和中华文化的自豪感[36]。当红色文化与旅游相融合时更加容易唤起旅游者的文化自豪[37]。旅游景区红色文化载荷如何作用于旅游者的文化自豪,尚未检索到相关成果。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H2:高红色文化载荷(vs.低红色文化载荷)的旅游景区唤起的文化自豪较高。

2.5 文化自豪的中介作用文化自豪是个体对自身所属文化内容、文化精神和文化群体的自豪,展现了个体与文化紧密相连时所产生的超越个体的群体性情绪[33]。这种情绪作为群体成员的共享体验,可以塑造、调节个体的认知、态度和行为[38]。消费者对品牌的评估本质上是对品牌所承载的文化或心理意义的转移和占有[39],使品牌作为自我概念的一部分而存在[40]。当消费者处于积极情绪状态时将会对产品所蕴含的文化产生更高的认同感[16],对产品品牌地位产生更高的感知[8]。已有研究证明快乐和自豪感在个人文化价值观对产品品牌口碑的影响中发挥着中介作用[41],特别对于集体主义文化中的消费者看到包含自豪诉求的广告时会产生自豪情绪,进而产生更好的品牌态度[42]。目前尚未检索到旅游领域中文化自豪的研究成果。基于上述分析,文化自豪是个体内在情绪与认知加工过程,联接刺激因素和最终反应的有机体因素(O)。如此,旅游景区红色文化载荷(S)刺激旅游者文化自豪(O),进而影响旅游景区品牌地位(R)。故而,本文提出以下研究假设:

H3:文化自豪在旅游景区红色文化载荷和品牌地位之间起中介作用。

2.6 自我目的地联结的调节作用目的地是国家、地区、城市或大型景区的名称或象征,可以起到很好的辨识作用[43]。自我目的地联结是旅游者积极主动与目的地建立情感纽带,并借助目的地个性来塑造、表达和强化自我形象的“人—地”关系[44]。旅游景区作为目的地,不仅指特定地域空间,还包括了景观、当地居民、风俗、文化等吸引物。旅游者在旅游景区的畅爽体验,就会促进其对该旅游景区的认同,并产生正面的情感联系。自我目的地联结是随着旅游者与旅游目的地之间的联系日益紧密,进而使用旅游目的地形象去塑造自我形象的结果[45]。已有研究基于关系质量理论揭示,高自我目的地联结的旅游者与旅游地之间有更高的关系质量,对旅游地信息有更高的关注度,同时也会投入更多的情感,因此,他们对旅游地信息中的情感因素能够产生更为深刻的共鸣与理解,产生更高的自豪感[46]。目前尚未检索到红色旅游领域中自我目的地联结的研究成果,鉴于此,本文提出以下研究假设:

H4:自我目的地联结在旅游景区红色文化载荷和文化自豪之间起调节作用。

H4a:当自我目的地联结水平高时,旅游景区高红色文化载荷(vs.低红色文化载荷)唤起的文化自豪显著较高。

H4b:当自我目的地联结水平低时,旅游景区红色文化载荷的差异不能引起文化自豪的显著差异。

2.7 文化参与的调节作用文化参与是指对特定文化的兴趣和唤起的概念[47],是日常生活中人们与特定文化形态及其相关的产品、服务、活动、制度等发生物质、信息交换的过程,囊括了人们对各种文化信息的接收、利用、创作、传播等行为[48]。自豪感的认知是建立在对自身文化的深刻理解、接受和实践的基础上的[49]。通过文化参与可以了解更多的与自身文化身份相关的历史文化从而获得更高的文化自豪感[50]。文化高度参与的个人会使用他们的知识和经验而不是启发式线索(例如发言人和名人)来评估他们的看法,产生共情,而共情有助于个体产生利他行为和亲社会行为[51]。已有研究将居民的文化参与作为前因变量,验证了其对旅游业态度的作用机制[52]。目前尚未检索到红色旅游领域中文化参与的实证研究成果,鉴于此,本文提出以下研究假设:

H5:文化参与在旅游景区红色文化载荷和文化自豪之间起调节作用

H5a:当文化参与程度高时,旅游景区高红色文化载荷(vs.低红色文化载荷)唤起的文化自豪显著较高。

H5b:当文化参与程度低时,旅游景区红色文化载荷的差异不能引起文化自豪的显著差异。

3 研究设计及结果分析本文通过设计和实施3个实验来验证上述假设。实验一验证了旅游景区红色文化载荷对品牌地位的显著影响以及文化自豪的中介作用(H1、H2、H3);实验二验证了自我目的地联结在旅游景区红色文化载荷对文化自豪影响中的调节作用(H4、H4a、H4b);实验三验证了文化参与在旅游景区红色文化载荷对文化自豪影响中的调节作用(H5、H5a、H5b)。

|

图 1 概念模型 Fig.1 Conceptual Model |

实验一验证了旅游景区红色文化载荷与文化自豪、品牌地位之间的关系,并为此后的两个实验奠定了基础,提供了准备条件。本文在正式实验前对旅游景区红色文化载荷的实验材料进行了预实验,以确保旅游景区红色文化载荷操控的有效性。

3.1.1 预实验预实验采用单因素组间设计(旅游景区红色文化载荷:低vs. 高),使用G*Power 3.1.9.7以统计检验力和效应量均高于0.8的标准[53],对样本量进行事前预估,得出在单因素两水平组间设计中所需的总样本量为52。基于此,在网上(微信、QQ等社交平台)有偿招募了74名被试者(女性44.6%,男性55.4%)并将其随机分到两个实验组,其中“旅游景区高红色文化载荷”组43人,“旅游景区低红色文化载荷”组31人。接着,要求被试者阅读旅游景区红色文化载荷刺激材料。旅游景区低红色文化载荷的刺激材料为:“这里自然景色旖旎,山峦层叠,绿树葱郁,溪水奔腾,瀑布高挂,风光无比迷人。这里还具有红色旅游资源。”旅游景区高红色载荷的刺激材料援用低红色文化载荷的全部描述,增加“长征时期,红军在这里与人民共度了温暖的时光,红军给家庭困难的人民送上自己的棉袄,在自己本就吃不饱的情况下还将粮食分给群众一半⋯⋯”内容。然后,要求被试者阅读完相应的刺激材料后,填写情境真实性量表、旅游景区红色文化载荷操控变量有效性检验量表和人口学特征问卷。其中情景真实性的测量量表,以Weber和Hsu的成果作为参考依据[54],包含“上述情境在现实生活中可能发生”“想象上述情境对我来说没有困难”“材料中描述的是真实的情境”3个题项(1=非常不同意, 7=非常同意)。旅游景区红色文化载荷的操控检验量表依据于文环的成果[8]顺应研究情境适当修改为“您认为该景区包含了怎样程度的红色文化”的单题项测量问题(1=非常低,7=非常高)。

采用单样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷操控材料的情境真实性,以检验值等于4为标准,结果表明,被试者对情境真实性评分显著高于标准值(M情境真实性=4.98,SD= 1.32,t=6.38,p<0.001);采用独立样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷操控的有效性,结果表明,阅读旅游景区高红色文化载荷操控材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷(M高红 =5.67,SD=1.15)显著(t=-3.78,p<0.001)高于阅读旅游景区低红色文化载荷操控材料的被试者(M低红=4.39, SD=1.78)。因此,刺激材料的情境真实性及操控的有效性均通过了验证,确认适用于正式实验。

3.1.2 正式实验正式实验采用单因素组间设计(旅游景区高红色文化载荷vs.旅游景区低红色文化载荷)。通过一名不参与后续实验的研究人员发布公告,招募岳麓山风景名胜区中的179名旅游者作为被试者(女性53.07%,男性46.93%,年龄以15-24岁为主,占比46.37%),高于预实验中使用G*Power 3.1.9.7事前预估单因素两水平组间设计中所需总样本量52的水平,符合要求。以岳麓山风景名胜区爱晚亭景点为实验地,以旅游者为被试对象,主要原因有:第一,为了避免被试者对真实景区的经验了解等因素的影响,通过在异地构建虚拟材料来进行实验能够较好地控制变量,保证实验的有效性。第二,岳麓山风景名胜区是国家5A旅游景区,爱晚亭在全国红色旅游景点中知名度较高。第三,通过对旅游者的调研有助于贴近现实情况。实验中,将被试者随机分为两组(旅游景区高红色文化载荷组88人,旅游景区低红色文化载荷组91人),要求被试者阅读相应的旅游景区红色文化载荷材料,并设身处地的代入材料的情境当中,随后根据自身实际体验和感受完成相关题项的填写。所使用的旅游景区红色文化载荷操控材料与预实验保持一致。旅游景区红色文化载荷操控检验量表与预实验一致;文化自豪感量表依据Tracy的成果[55]顺应本研究需要的情境进行适当修改而成,包含5个题项“在旅游过程中感受我们国家的文化,我觉得很成功”“在旅游过程中感受我们国家的文化,我觉得很自信”“在旅游过程中感受我们国家的文化,我觉得很有成就感”“在旅游过程中感受我们国家的文化,我觉得很有满足感”“在旅游过程中,我感觉我们国家的文化是富有生产力的”(1=非常不同意, 7=非常同意);品牌地位量表依据Chen的成果[56]顺应本研究需要的情境适当修改为“您认为该旅游景区在同行业中属于哪个层级”的单题项测量问题(1=普通旅游景区,7=顶级的旅游景区),并以去该旅游景区旅游的成本付出意愿为衡量旅游景区的品牌地位的补充问项,即“我愿意花费更多的金钱去游览该景区”“我愿意花更多的时间去游览该景区”“即便距离较远我也愿意去游览该景区”(1=非常不同意, 7=非常同意)进行测量。

3.1.3 结果分析首先,独立样本t检验分析结果显示,阅读旅游景区高红色文化载荷操纵材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷水平(M高红 =6.20,SD=1.10)显著(t=-9.697,p < 0.001)高于阅读旅游景区低红色文化载荷操纵材料的被试者(M低红=4.43,SD=1.34),说明对旅游景区红色文化载荷的操纵成功。且实验一文化自豪感量表和品牌地位量表的Cronbach's α系数分别为0.944、0.895,均大于0.7,说明量表内部信度良好。

其次,采用独立样本t检验来验证假设H1和H2。以旅游景区红色文化载荷为自变量,品牌地位为因变量,结果表明:高红色文化载荷组的品牌地位(M高红=5.71,SD= 1.20)显著(t=-5.902,p<0.001)高于低红色文化载荷组(M低红=4.57,SD=1.38),支持假设H1;以旅游景区红色文化载荷为自变量,文化自豪为因变量,结果表明:高红色文化载荷组的文化自豪(M高红=6.17,SD=1.10)显著(t=-6.048,p<0.001)高于低红色文化载荷组(M低红=5.01,SD=1.45),支持假设H2。

最后,为了验证文化自豪的中介作用,采用SPSS宏中的Model4对中介模型进行检验,中介效应采用Booststrap方法检验。结果表明,文化自豪在旅游景区红色文化载荷和品牌地位之间起部分中介作用(直接效应:b=0.263,SE =0.263,LLCI=0.056,ULCI=0.153;间接效应:b=0.351,SE=0.050,LLCI=0.261,ULCI=0.459),支持假设H3。表 1提供了中介作用相关结果,表 2提供了总效应、直接效应及中介效应相关结果。

| 表 1 中介作用 Tab.1 Intermediation |

| 表 2 总效应、直接效应及中介效应分解表 Tab.2 Decomposition of Total, Direct and Mediating Effects |

在实验一的基础上,本文在实验二中以表征人和目的地关系的自我目的地联结作为调节变量,来验证自我目的地联结对旅游景区红色文化载荷与文化自豪之间关系的影响作用。实验采用2(旅游景区红色文化载荷:低vs.高)× 2(自我目的地联结:低vs.高)的双因素组间设计,检验自我目的地联结的调节作用。为了确保旅游景区红色文化载荷和自我目的地联结操控的有效性,在正式实验前,对旅游景区红色文化载荷和自我目的地联结的实验材料进行预测试。

3.2.1 预实验预实验采用单因素组间设计(旅游景区红色文化载荷:低vs. 高;自我目的地联结:低vs. 高),依然响应使用G*Power 3.1.9.7得出的52个总样本量的要求,在旅游景区红色文化载荷的预实验中,使用中国专业的研究和数据调查平台Credamo有偿招募了73名被试者(女性52.9%,男性47.1%)并随机分到两个实验组,其中“旅游景区低红色文化载荷”组34人,“旅游景区高红色文化载荷”组36人。操控材料引导语为:“这栋建筑是一栋五层西式风格的古典建筑,是第一批全国重点文物保护单位,是一座具有光荣传统的近代建筑,在这里还开展过革命活动。”旅游景区低红色文化载荷组采用北京大学红楼的建筑外观图;旅游景区高红色文化载荷组在采用北京大学红楼外观图的基础上增加了截取自电视连续剧《觉醒年代》中在北大红楼里筹备五四运动的30s视频片段。首先要求被试者阅读旅游景区红色文化载荷刺激材料,阅读完相应的刺激材料后,被试者需要完成情境真实性测量量表和旅游景区红色文化载荷操控有效性检验量表的填写。在自我目的地联结的预实验中,再次在Credamo平台上有偿招募70名被试者(女性68.6%,男性31.4%),采用随机分组的方式进行实验组划分,其中“低自我目的地联结”组35人,“高自我目的地联结”组35人。低自我目的地联结的操控材料描述为:“我对A旅游景区以及它的文化氛围没有什么感觉,我对这里的文化也没有什么兴趣,我不愿意花时间在游览该景区上,总之我觉得这个地方及它的文化不太适合我。”高自我目的地联结操控材料描述为:“我认为A旅游景区及其营造的文化氛围与我个人风格很契合,我与这里的文化自然而然地产生了联系,这里的文化底蕴让我产生共鸣,我希望自己能够更加深入的了解该地方的文化精髓,从中不断的学习,进而提升自己,成为我一直理想中想成为的那种人。”

首先要求被试者阅读自我目的地联结刺激材料,阅读完相应的刺激材料后,被试者需要完成情境真实性测量量表和自我目的地联结操控有效性检验量表的填写。情景真实性测量量表和旅游景区红色文化载荷操控变量有效性检验量表同实验一,自我目的地联结的操控检验量表,以黎耀奇的成果作为参考依据[44],并进行相应的情境修改,其包含“我能够从其他旅游景区中分辨出A旅游景区来”“我感觉自己和A旅游景区及其承载的文化所涉及的人物之间有关系”“我可以使用A旅游景区及其富含的文化内涵向别人传达我的思想”“A旅游景区及其富含的文化内涵很适合我” “我认为A旅游景区及其富含的文化内涵可以展现我的思想”“我认为A旅游景区及其富含的文化内涵可以助力我成为理想中的自己”6个题项(1=非常不同意, 7=非常同意)。

采用单样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷操控材料的情境真实性,以检验值等于4为标准,结果表明,被试者对情境真实性评分均显著高于标准值(M红色文化载荷=5.10,SD=1.40,t=6.597,p < 0.001;M自我目的地联结=5.56,SD=0.88,t=14.827,p < 0.001);采用独立样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷、自我目的地联结操控的有效性,结果表明,阅读旅游景区高红色文化载荷操控材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷(M高红 =5.33,SD=1.62)显著(t=-3.164,p < 0.005)高于旅游景区低红色文化载荷操控材料的参与者(M低红=4.12, SD=1.59);阅读高自我目的地联结操控材料的被试者报告的自我目的地联结(M高联结=6.04,SD=0.56)显著(t=-24.021,p < 0.001)高于阅读低自我目的地联结操控材料的被试者(M低联结=2.08, SD=0.80)。因此,刺激材料的情境真实性及操控的有效性均通过了验证,确认适用于正式实验。

3.2.2 正式实验正式实验采用2(旅游景区红色文化载荷:低vs.高)× 2(自我目的地联结:低vs. 高)的双因素组间设计,通过G*Power 3.1.9.7对所需样本量进行事前预估,结果显示在效应量f=0.25,numerator df=1,number of groups=4, 总样本量为128时,可以达到α=0.05且power=0.8的统计检验力。基于此,本研究在Credamo在线调研平台有偿招募206名被试者,并随机均分到4个实验组中(低红色文化载荷×低自我目的地联结,高红色文化载荷×低自我目的地联结,低红色文化载荷×高自我目的地联结,高红色文化载荷×高自我目的地联结)。为确保作答质量,问卷设计采用作答限定功能对被试者进行了第一步筛选,问卷回收后对答题时间过短、作答题项相同(如均为7)进行第二步筛选,最后整理问卷数据后,删除存在缺失值或异常值的问卷6份,最终获得余下200份问卷纳入后续分析(女性70.50%,男性29.50%,年龄以25-44岁为主,占比70.50%)。实验中,首先要求被试者阅读所在组的自我目的地联结和旅游景区红色文化载荷的操控材料,并代入相应情境当中,然后根据自己的真实感受填写相关题项。自我目的地联结和旅游景区红色文化载荷的操控材料与预实验一致。文化自豪感量表、品牌地位量表和旅游景区红色文化载荷操控有效性量表与实验一一致,自我目的地联结的操控检验量表与上述预实验一致。

3.2.3 结果分析独立样本t检验分析结果显示,阅读旅游景区高红色文化载荷操纵材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷水平(M高红=6.29,SD=0.78)显著(t=-12.032,p < 0.001)高于阅读旅游景区低红色文化载荷操纵材料的被试者(M低红=4.87,SD=0.90),说明对旅游景区红色文化载荷的操纵成功。此外,阅读高水平自我目的地联结操控材料的被试者报告的自我目的地联结水平(M高联结=5.86,SD= 0.60)显著(t=-34.819,p < 0.001)高于阅读低水平自我目的地联结操纵材料的被试者(M低联结=2.37,SD=0.81),说明对自我目的地联结的操纵成功。实验二自我目的地联、文化自豪感和品牌地位量表的Cronbach's α系数分别为0.945、0.868、0.864,均大于0.7,表明量表内部信度良好。

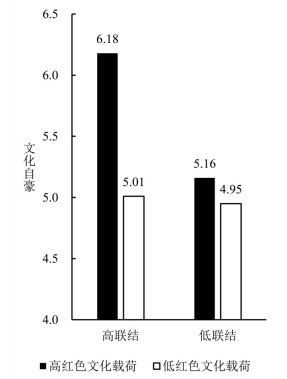

采用SPSS宏中的Model7对有调节的中介模型进行检验,结果表明(见表 3),将自我目的地联结放入模型后旅游景区红色文化载荷对文化自豪的影响显著(B=0.470,SE=0.030,t=15.713,p < 0.001,95%CI= [0.411,0.529]),自我目的地联结对文化自豪的影响显著(B=0.160,SE= 0.017,t=9.208,p < 0.001,95%CI=[0.126,0.194]),旅游景区红色文化载荷与自我目的地联结的乘积项对文化自豪的影响作用显著(F=19.338,B=0.068,SE=0.016,t=4.398,p < 0.001,95%CI=[0.038,0.099]),说明自我目的地联结能够在旅游景区红色文化载荷对文化自豪的影响中起调节作用,H4得证。采用独立样本t检验来确定调节作用的方向,当自我目的地联结水平高时,旅游景区高红色文化载荷组的文化自豪感(M高红 =6.18,SD=0.53)显著(t=-9.985,p < 0.001)高于旅游景区低红色文化载荷组(M低红=5.01,SD=0.64);当自我目的地联结水平低时,旅游景区高红色文化载荷组与旅游景区低红色文化载荷组对文化自豪感(M高红=5.16,SD=0.62;M低红=4.95,SD=0.62)的影响无显著差异(t=-1.674,p>0.05)支持假设H4a、4b(见图 2)。

| 表 3 有调节的中介 Tab.3 Regulated Intermediaries |

|

图 2 自我目的地联结的调节作用 Fig.2 The Moderating Role of the Self-destination Link |

本文在实验三中引入文化参与作为调节变量,进一步探讨文化参与对旅游景区红色文化载荷与文化自豪之间关系的影响。实验采用2(旅游景区红色文化载荷:低vs. 高)×2(文化参与:低vs.高)的双因素组间设计,检验文化参与的调节作用。文化参与使用成熟量表进行直接测量。为了确保旅游景区红色文化载荷操控的有效性,在正式实验前,对旅游景区红色文化载荷实验材料进行预测试。

3.3.1 预实验预实验采用单因素组间设计(旅游景区红色文化载荷:低vs. 高),依然响应使用G*Power 3.1.9.7得出的52个总样本量的要求,在网上(微信、QQ等社交平台)有偿招募了69名被试者(女性47.8%,男性52.2%)被随机分到2个实验组,其中“旅游景区低红色文化载荷”组34人,“旅游景区高红色文化载荷”组35人。首先要求被试者阅读旅游景区红色文化载荷刺激材料。操控材料引导语为:“A景区自然风光秀美,群峰叠翠,万木争荣,流泉飞瀑,风景绮丽。这里还是红军经过的地方。以下图片是该景区的介绍。”旅游景区低红色文化载荷组仅展现井冈山风景旅游景区的鸟瞰图;旅游景区高红色文化载荷组展现井冈山风景旅游景区的鸟瞰图、红军井冈山会师的场景图、红军住所图、红军在井冈山与人民群众的鱼水情等图片。被试者阅读完相应的刺激材料后,被要求填写情境真实性量表、旅游景区红色文化载荷操控变量有效性检验量表,量表均同实验一。

采用单样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷操控材料的情境真实性,以检验值等于4为标准,结果表明,被试者对情境真实性评分均显著高于标准值(M红色文化载荷=5.19,SD=1.38,t=7.143,p < 0.001);采用独立样本t检验来测试旅游景区红色文化载荷操控的有效性,结果表明,阅读旅游景区高红色文化载荷操控材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷(M高红=5.68,SD=1.61)显著(t=-4.65,p < 0.001)高于旅游景区低红色文化载荷操控材料的被试者(M低红=4.14,SD=1.07)。因此,刺激材料的情境真实性及操控的有效性均通过了验证,确认适用于正式实验。

3.3.2 正式实验正式实验采用2(旅游景区红色文化载荷:低vs.高)× 2(文化参与:低vs. 高)的双因素组间设计,依据使用G*Power 3.1.9.7得出的总样本量128的要求,本研究在Cre‐ damo在线调研平台有偿招募167名被试者,并根据与实验二相同的标准剔除了无效数据7个,最后获得有效样本160个(女性71.25%,男性28.75%,年龄以25-44岁为主,占比61.25%),并随机均分到上述4个实验组中。实验开始后,被试者首先根据自身情况填写文化参与量表,然后阅读所在组的旅游景区红色文化载荷的操控材料,并代入情境中,最后根据自己的真实感受填写题项。旅游景区红色文化载荷的实验材料与预实验相同。旅游景区红色文化载荷操控有效性量表、文化自豪量表和品牌地位量表与实验一一致,文化参与量表使用Li的成果[52],包含“参加文化相关活动让我感到高兴”“我的大多数朋友和家人都以某种方式与文化相关活动有关”“参加与文化相关的活动在我生活中起着至关重要的作用”“在参加文化相关活动时,我可以展示自己的能力、个性和高品质的品味”“这里的当地文化让我很感兴趣”5个题项(1=非常不同意, 7=非常同意)。然后根据均值切分方法[57],以文化参与的均值(M文化参与= 5.48)为界,将160名被试者分为低文化参与组(G低参与77人,M低参与=4.84,SD=0.53)和高文化参与组(G高参与83人,M高参与=6.05,SD=0.38),最终得到低红色文化载荷×低文化参与组42人,高红色文化载荷×低文化参与组35人,低红色文化载荷×高文化参与组38人,高红色文化载荷×高文化参与组45人。

3.3.3 实验结果独立样本t检验分析结果显示,阅读旅游景区高红色文化载荷操纵材料的被试者报告的旅游景区红色文化载荷水平(M高红=6.58,SD=0.67)显著(t=-12.228,p < 0.001)高于阅读旅游景区低红色文化载荷操纵材料的被试者(M低红= 5.08,SD=0.87),说明对旅游景区红色文化载荷的操纵成功。且实验三为了验证量表的内部一致性,依次对文化参与、文化自和品牌地位量表进行了信度分析,三者的Cronbach's α系数分别为0.777、0.838、0.872,均大于0.7,说明量表内部信度良好。

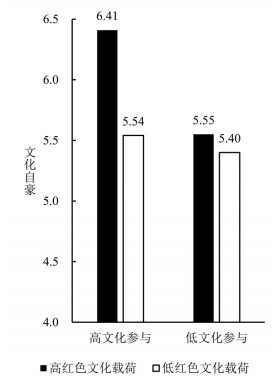

本文采用SPSS宏中的Model7对有调节的中介模型进行检验,结果表明(见表 4),将文化参与放入模型后旅游景区红色文化载荷对文化自豪的影响显著(B=0.437,SE= 0.030,t=14.600,p < 0.001,95%CI=[0.378,0.496]),文化参与对文化自豪的影响显著(F=4.386,B=0.196,SE=0.042,t=4.632,p < 0.001,95%CI=[0.112,0.280]),旅游景区红色文化载荷与文化参与的乘积项对文化自豪的影响作用显著(B=0.077,SE=0.037,t=2.094,p < 0.05,95%CI= [0.004,0.150]),说明文化参与能够在旅游景区红色文化载荷对文化自豪的影响中起调节作用,支持假设H5。采用独立样本t检验来确定调节作用的方向。研究结果显示,在文化参与程度高的影响下,旅游景区高红色文化载荷组的文化自豪(M高红=6.41,SD=0.35)显著(t=-8.76,p < 0.001)高于旅游景区低红色文化载荷组(M低红=5.54,SD=0.55)。在文化参与程度低的影响下,旅游景区高红色文化载荷组的文化自豪(M高红=5.55,SD=0.67)与旅游景区低红色文化载荷组(M低红=5.4,SD=0.47)不存在显著差异(t=-1.18,p>0.05)(见图 3),因此H 5a和H 5b得到支持。

|

图 3 文化参与的调节作用 Fig.3 The Moderating Role of Cultural Participation |

本研究揭示了旅游景区红色文化载荷的高低程度不同的刺激,作用于文化自豪,进而对旅游景区品牌地位产生影响的机制。通过三次实验发现:①相较于旅游景区低红色文化载荷,旅游景区高红色文化载荷对文化自豪唤醒的作用更加明显,更能够提升旅游者对旅游景区品牌地位的评价,在非常显著的水平下(p<0.001)验证了红色文化的赋能效应。②文化自豪在旅游景区红色文化载荷和品牌地位之间起中介作用,进一步阐释了品牌地位从根本上来说是消费者将品牌所承载的文化或心理意义的转移和占有的内涵,当红色文化唤醒了旅游者的文化自豪而处于积极的情绪状态时,能够对品牌地位产生更高的感知。③自我目的地联结在旅游景区红色文化载荷和文化自豪中起调节作用。当自我目的地联结高时,旅游景区高红色文化载荷所唤起的文化自豪显著高于旅游景区低红色文化载荷;当自我目的地联结低时,旅游景区红色文化载荷的差异不能引起文化自豪的显著差异。该结论证实了只有自我目的地联结水平高的情形下,才能够加深人们对旅游景区品牌所代表红色文化的理解和认同,进而增进文化自豪。④文化参与在旅游景区红色文化载荷和文化自豪的关系中起调节作用。当文化参与程度高时,旅游景区高红色文化载荷所唤起的文化自豪显著高于旅游景区低红色文化载荷;当文化参与程度低时,旅游景区红色文化载荷的差异不能引起文化自豪的显著差异。该结论揭示了只有个人的文化参与程度高的情形下,才能更好地感知旅游景区的红色文化,进而增进文化自豪。

4.2 理论贡献第一,本研究是对旅游品牌地位问题的首次探讨。本研究通过实验研究方法验证了旅游景区红色文化载荷高低对其品牌地位的影响,发现旅游景区红色文化载荷显著的积极影响旅游者对旅游景区品牌地位的评价,揭示了旅游景区红色文化的作用机制。这为未来红色旅游的深入研究提供了新的研究视角,也进一步细化和深化了旅游景区红色文化的研究。

第二,本研究应用SOR理论框架开发了一个包含旅游景区红色文化载荷、文化自豪、品牌地位等级关系阐释的新框架,揭示了文化自豪的中介作用,完善了红色文化赋能旅游景区的内在逻辑。本研究通过这一新框架扩展了旅游者自豪感调节旅游景区形象感知对旅游景区选择的中介作用[58]的理论内涵,实现了旅游景区红色文化载荷如何唤起旅游者的文化自豪感,并影响旅游景区品牌地位的严密阐释,阐明了旅游景区红色文化载荷对品牌地位影响过程中旅游者的心理机制。

第三,本研究证实了自我目的地联结和文化参与对旅游景区红色文化载荷与文化自豪关系的调节作用,旅游景区红色文化载荷与自我目的地联结或(和)文化参与之间的一致性或匹配程度,提升旅游景区红色文化载荷对旅游者文化自豪感的影响。这是一项新研究,还未检索到同类文献。从细节来看,以往研究旅游景区红色文化与文化自豪的文献忽视了自我目的地联结和文化参与的作用边界[36, 34]。自我目的地联结是旅游目的地形象感知的一个关键变量,自我目的地联结越高其对旅游目的地形象感知的程度也会越高。本研究在原有研究基础上丰富了自我目的地联结的理论价值,并实证证明了自我目的地联结在旅游景区红色文化载荷作用于文化自豪的过程中起调节作用。另外,本研究发现文化参与在旅游景区红色文化载荷与文化自豪关系中的具有调节作用。虽然已有类似研究揭示了文化参与激发积极情绪的期望[59],当旅游者文化参与度越高则越能唤起其精神幸福感从而产生对旅游景区的地方依恋[52]。但文化参与调节红色文化激发文化自豪的研究,更直接回应红色教育的理论需要。本研究通过揭示自我目的地联结和文化参与在旅游景区红色文化载荷与旅游者文化自豪之间的调节效应,丰富了红色文化的研究文献,同时促进了自我目的地联结和文化参与作用机制的研究。

4.3 实践启示本研究为旅游景区充分利用红色文化资源激发旅游者的文化自豪感并强化自己的品牌地位提供理论依据。

首先,旅游景区红色文化载荷的高低引起旅游者的品牌地位评价结果的不同,说明大多数旅游者对红色文化具有敏锐的识别力和突出的认同度。旅游景区应该系统性挖掘红色文化的丰富内涵,凝练其精神气质,张扬其时代风格,充分利用红色文化元素创新塑造品牌形象,提升品牌地位。尤其需要深入细致地调查,收集红色文物,整理红色人物和革命历史事件的相关材料,特别注意收集整理红色故事。通过研究和提炼,有效转化为旅游景区红色文化载荷,成为旅游景区品牌的核心价值,提高品牌地位。同时红色文化元素往往具有深厚的历史背景和文化内涵,传统的表达方式往往难以吸引普通消费者的注意力,彰显旅游景区品牌地位。因此,旅游景区需要创新红色文化的表达方式,将红色文化元素与现代审美、科技手段等相结合,特别要运用数字化技术、虚拟现实技术等手段,将红色文化元素融入旅游景区品牌宣传和推广中,提高吸引力和感知力,打造品牌形象,提升品牌地位。另外,旅游景区要关注旅游者的品牌价值和精神感知,充分发挥红色文化增强人民文化自信,提升人民国家认同感的作用[60],强化品牌认同,实现景区品牌价值从认知、认可、认同到共鸣的转变[61]。

其次,研究表明文化自豪在旅游景区红色文化载荷与品牌地位之间起着中介作用,是旅游景区红色文化载荷作用于品牌地位的关键节点。旅游景区应该充分利用红色文化激发旅游者的情感力量,要高度重视声情并茂的红色讲解技巧的研究,提升红色文化具备严肃性的同时具备感召力,实现情绪唤醒,提升文化自豪感强化旅游景区品牌地位。充分运用剧本的形式讲好红色故事,让旅游者“亲自”去探索,通过生动的细节和互动的环节,增强旅游者的参与感和体验感,引发旅游者共情与沉浸[62];激发旅游者的积极情感反应,唤起文化自豪感,提升旅游景区品牌地位。

最后,本文证实了自我目的地联结和文化参与在旅游景区红色载荷与文化自豪之间起调节作用,为旅游景区管理机构提供了一种有效的市场细分策略和激发旅游者积极性的新方法。旅游景区营销人员可以将旅游景区富含红色文化内涵的形象以生动的形式,向高自我目的地联结的旅游爱好者推送,以丰富的红色文化内涵来提升高自我目的地联结的旅游者的文化自豪,实现旅游景区品牌地位提升。同时,针对高水平文化参与的旅游爱好者,全面而系统地宣传旅游景区的红色文化和其他文化,凸显文旅深度融合的旅游景区产品的文化魅力,唤醒旅游爱好者的文化自豪,提升旅游爱好者对旅游景区品牌地位的评价,实现更好的营销效果。

4.4 研究展望本研究还存在一定的局限性,在后续的研究中可以进一步探索。第一,旅游景区红色文化载荷通过唤醒文化自豪赋能品牌地位,同时也受到自我目的地联结和文化参与等旅游者自身因素的影响,面向各类旅游爱好者细致考究,还有大量因素可以作为调节变量来探究,基于理论思辨引入旅游者的文化水平等客观因素作为模型的调节变量,探究旅游景区红色文化载荷对品牌地位作用的边界条件,具有一定的理论创新空间;面向旅游景区经营管理来丰富调节变量的研究,显得实践应用潜力巨大。第二,本研究采用文化自豪作为中介变量来刻画旅游景区红色文化载荷对品牌地位的影响机制,未来可以进一步从营销价值考虑相关变量作为中介变量进行探索,使研究更加贴近旅游景区的营销实践。

| [1] |

张继焦. 文化赋能论: 文化遗产赋能、文旅产业发展与中华民族现代文明建设[J]. 思想战线, 2024, 50(4): 132-142. [Zhang Jijiao. Cultural empowerment theory: Cultural heritage empowerment, cultural tourism industry development and the construction of modern civilization of the Chinese nation[J]. Thought Front, 2024, 50(4): 132-142.] |

| [2] |

王超, 陈芷怡. 文化何以兴村: 在地文化赋能乡村振兴的实现逻辑[J]. 中国农村观察, 2024(3): 18-38. [Wang Chao, Chen Zhiyi. How culture can promote villages: The realisation logic of local culture empowering rural revitalisation[J]. China Rural Observation, 2024(3): 18-38.] |

| [3] |

杨菊华. 优秀传统文化赋能中国式现代化——以家文化为例[J]. 中国特色社会主义研究, 2024(5): 67-78. [Yang Juhua. Excellent traditional culture empowers Chinese modernisation: Taking family culture as an example[J]. Research on Socialism with Chinese Characteristics, 2024(5): 67-78.] |

| [4] |

李超, 罗晓辉. 民族文化赋能铸牢中华民族共同体意识的路径研究——以"打造民族优秀文化繁荣发展典范"为例[J]. 贵州民族研究, 2024, 45(5): 92-99. [Li Chao, Luo Xiaohui. Study on the path of empowering national culture to forge a strong community consciousness of the Chinese nation: Taking "Creating a model for the prosperous development of excellent national culture" as an example[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2024, 45(5): 92-99.] |

| [5] |

Zhang M, Guo X, Guo X, et al. Consumer purchase intention of intangible cultural heritage products (ICHP): Effects of cultural identity, consumer knowledge and manufacture type[J]. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 2023, 35(3): 726-744. DOI:10.1108/APJML-11-2021-0831 |

| [6] |

文彤, 王晨叶, 张玉林. 非遗旅游体验质量对旅游者景区品牌评价的影响——文化赋能旅游的研究探讨[J]. 旅游科学, 2024, 38(7): 22-36. [Wen Tong, Wang Chenye, Zhang Yulin. Impact of Non-Heritage tourism experience quality on tourists' scenic spot brand evaluation: A research study of cultural empowerment tourism[J]. Tourism Science, 2024, 38(7): 22-36.] |

| [7] |

Wu Z. Crafting inconspicuous luxury brands through brand authenticity in China[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 826890. DOI:10.3389/fpsyg.2022.826890 |

| [8] |

于文环, 何琳, 傅钰, 等. 产品传统文化载荷对品牌地位的影响——来自青年消费群体的证据[J]. 心理学报, 2023, 55(9): 1542-1561. [Yu Wenhuan, He Lin, Fu Yu, et al. The effect of product traditional cultural load on brand status: Evidence from a young consumer group[J]. Journal of Psychology, 2023, 55(9): 1542-1561.] |

| [9] |

陈艳艳, 叶紫青. 文化传承视域下旅游目的地品牌塑造研究——打造"行走河南·读懂中国"旅游品牌的探索[J]. 价格理论与实践, 2024(1): 113-118, 214. [Chen Yanyan, Ye Ziqing. Study on the branding of tourism destinations under the perspective of cultural inheritance: Exploration of creating the tourism brand of "Walking in Henan and reading China"[J]. Price Theory and Practice, 2024(1): 113-118, 214.] |

| [10] |

王林. "发髻"与地方形象: 民族旅游地的文化符号建构分析——以广西黄洛瑶寨和贵州岜沙苗寨为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(5): 64-71. [Wang Lin. Hair bun and place image: An analysis of a cultural symbol in ethnic minority tourism destinations[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(5): 64-71.] |

| [11] |

黄海洋, 何佳讯. 全球品牌中国元素战略对消费者态度影响的中介与调节作用研究[J]. 管理学报, 2021, 18(10): 1543-1552. [Huang Haiyang, He Jiaxun. A study of the mediating and moderating effects of global brand China element strategy on consumer attitudes[J]. Journal of Management, 2021, 18(10): 1543-1552. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2021.10.013] |

| [12] |

方志宏. 文化创意视角中的大别山红色文化品牌塑造与传播[J]. 新闻爱好者, 2022(6): 78-80. [Fang Zhihong. Branding and dissemination of Dabie Mountain red culture in the perspective of cultural creativity[J]. News Lover, 2022(6): 78-80.] |

| [13] |

谢清果. 红色文化与中华文明的共生传播研究[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2022, 73(4): 142-152. [Xie Qingguo. Research on the symbiotic communication of red culture and Chinese civilisation[J]. Journal of Xiamen University (Philosophy and Social Science Edition), 2022, 73(4): 142-152. DOI:10.3969/j.issn.0438-0460.2022.04.013] |

| [14] |

Sultan P, Wong H Y, Azam M S. How perceived communication source and food value stimulate purchase intention of organic food: An examination of the stimulus-organism-response (SOR) model[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 312: 127807. DOI:10.1016/j.jclepro.2021.127807 |

| [15] |

胥兴安, 薛凯妮, 王立磊. 感知社区关爱对居民持续参与旅游发展的影响研究——基于心理契约理论的视角[J]. 人文地理, 2021, 36(4): 80-87. [Xu Xingan, Xue Kaini, Wang Lilei. The effects of perceived community compassion on countinued community participation in tourism development: From the perspective of psychological contract[J]. Human Geography, 2021, 36(4): 80-87. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.04.010] |

| [16] |

程励, 王美玉, 唐凤莲, 等. 红色旅游情境下的情感触点、情感反应与游客认同——基于5个红色旅游景区样本的实证研究[J]. 旅游学刊, 2023, 38(7): 52-69. [Cheng Li, Wang Meiyu, Tang Fenglian, et al. Emotional touch points, emotional response and tourist identity in red tourism contexts: An empirical study based on a sample of five red tourism attractions[J]. Tourism Tribunel, 2023, 38(7): 52-69.] |

| [17] |

Yang W, Chen Q, Huang X, et al. How do aesthetics and tourist involvement influence cultural identity in heritage tourism? The mediating role of mental experience[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 990030. DOI:10.3389/fpsyg.2022.990030 |

| [18] |

Li Z, Zhang J. How to improve destination brand identification and loyalty using short-form videos? The role of emotional experience and self-congruity[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2023, 30: 100825. DOI:10.1016/j.jdmm.2023.100825 |

| [19] |

聂元昆, 周冰倩, 杨伯儒. 旅游目的地负面信息对品牌资产的影响机制研究[J]. 云南财经大学学报, 2022, 38(1): 93-110. [Nie Yuankun, Zhou Bingqian, Yang Boru. Research on the impact mechanism of negative information on brand equity in tourism destinations[J]. Journal of Yunnan University of Finance and Economics, 2022, 38(1): 93-110.] |

| [20] |

杨凤城, 刘倩. 红色文化研究的源起、进程与前瞻[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2024, 57(5): 103-110. [Yang Fengcheng, Liu Qian. The Origin, process and prospect of red culture research[J]. Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Science Edition), 2024, 57(5): 103-110.] |

| [21] |

沈成飞, 连文妹. 论红色文化的内涵、特征及其当代价值[J]. 教学与研究, 2018(1): 97-104. [Shen Chengfei, Lian Wenmei. On the connotation, characteristics and contemporary value of red culture[J]. Teaching and Research, 2018(1): 97-104.] |

| [22] |

朱竑, 易鑫林, 谢晓如. 薪火相传: 旅游作为红色文化传承的方法[J]. 旅游学刊, 2024, 39(8): 11-13. [Zhu Hong, Yi Xinlin, Xie Xiaoru. Passing on the fire: Tourism as a method of red cultural transmission[J]. Journal of Tourism, 2024, 39(8): 11-13.] |

| [23] |

许春晓, 朱湘平, 张欢. 红色文化氛围、游客态度与拥护关系研究[J]. 旅游科学, 2016, 30(5): 1-11. [Xu Chunxiao, Zhu Xiangping, Zhang Huan. Research on the relationship between red cultural atmosphere, tourists' attitude and support[J]. Tourism Science, 2016, 30(5): 1-11.] |

| [24] |

许春晓, 王祺慧. 红色旅游中原真性感知对出游渴望的影响——旅游涉入和收入预期的调节作用[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2024, 48(1): 88-94. [Xu Chunxiao, Wang Qihui. The effect of perception of original authenticity on desire to travel in red tourism: The moderating role of tourism involvement and income expectation[J]. Journal of Xiangtan University (Philosophy and Social Science Edition), 2024, 48(1): 88-94.] |

| [25] |

董锦娜, 王红艳. 红色旅游对红色文化认同的影响机理研究——基于敬畏情绪的中介[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(4): 191-198. [Dong Jinna, Wang Hongyan. A study on the mechanism of the influence of red tourism on red cultural identity: Based on the mediation of awe[J]. Arid Zone Resources and Environment, 2024, 38(4): 191-198.] |

| [26] |

Wu Z. Crafting inconspicuous luxury brands through brand authenticity in China[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 826890. DOI:10.3389/fpsyg.2022.826890 |

| [27] |

Lee J K. Emotional expressions and brand status[J]. Journal of Marketing Research, 2021, 58(6): 1178-1196. |

| [28] |

Eastman J K, Goldsmith R E, Flynn L R. Status consumption in consumer behavior: Scale development and validation[J]. Journal of Marketing Theory and Practice, 1999, 7(3): 41-52. |

| [29] |

Mccracken G D. Culture and Consumption: New Approaches to the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities[M]. Indiana University Press, 1990: 77.

|

| [30] |

Li Z, Deng S, Moutinho L. The impact of experience activities on tourist impulse buying: An empirical study in China[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2015, 20(2): 191-209. |

| [31] |

He M, Tu J, Li Y, et al. Tourist preference for tourism product brand biographies[J]. Annals of Tourism Research, 2024, 107: 103773. DOI:10.1016/j.annals.2024.103773 |

| [32] |

张向葵, 冯晓杭. 自豪感的概念, 功能及其影响因素[J]. 心理科学, 2009, 32(6): 1398-1400. [Zhang Xiangkui, Feng Xiaohang. The concept, function and influence of pride[J]. Psychological Science, 2009, 32(6): 1398-1400.] |

| [33] |

周婷, 毕重增. 文化自信问卷的编制[J]. 心理研究, 2020, 13(3): 214-220, 244. [Zhou Ting, Bi Chongzeng. Development of cultural confidence questionnaire[J]. Psychological Research, 2020, 13(3): 214-220, 244.] |

| [34] |

庄伟. 民族地区红色文化教育与国家认同路径研究[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2024, 61(6): 54-61. [Zhuang Wei. Research on the path of red culture education and national identity in ethnic areas[J]. Journal of Northwest Normal University (Social Science Edition), 2024, 61(6): 54-61.] |

| [35] |

张红艳, 马肖飞. 新格局下基于国家认同的红色旅游发展[J]. 经济问题, 2020(1): 123-129. [Zhang Hongyan, Ma Xiaofei. Red tourism development based on national identity under the new pattern[J]. Economic Issues, 2020(1): 123-129.] |

| [36] |

刘佳, 滕金凌. 红色旅游资源开发中敬畏感与自豪感对游客文明旅游行为意向的驱动机制[J]. 自然资源学报, 2021, 36(7): 1760-1776. [Liu Jia, Teng Jinling. The driving mechanism of awe and pride on tourists' intention of civilised tourism behaviour in the development of red tourism resources[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(7): 1760-1776.] |

| [37] |

田静, 魏榛, 乔宁. 论西柏坡红色文化的传承及其价值[J]. 中学政治教学参考, 2021(39): 15-17. [Tian Jing, Wei Huai, Qiao Ning. On the inheritance of the red culture of Xibaipo and its value[J]. Secondary School Politics Teaching Reference, 2021(39): 15-17.] |

| [38] |

Smith T W, Kim S. National pride in comparative perspective: 1995/96 and 2003/04[J]. International Journal of Public Opinion Research, 2006, 18(1): 127-136. |

| [39] |

Wattanasuwan K. The self and symbolic consumption[J]. Journal of American Academy of Business, 2005, 6(1): 179-184. |

| [40] |

Park C W, MacInnis D J, Priester J. Beyond attitudes: Attachment and consumer behavior[J]. Seoul Journal of Business, 2006, 12(2): 3-35. |

| [41] |

Wen J, Hu Y, Kim H J. Impact of individual cultural values on hotel guests'positive emotions and positive eWOM intention: Extending the cognitive appraisal framework[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2018, 30(3): 1769-1787. |

| [42] |

Aaker J L, Williams P. Empathy versus pride: The influence of emotional appeals across cultures[J]. Journal of Consumer Research, 1998, 25(3): 241-261. |

| [43] |

Phillips W M J, Back K J. Conspicuous consumption applied to tourism destination[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2011, 28(6): 583-597. |

| [44] |

黎耀奇, 关新华. 从人—品牌关系到人—地关系: 自我目的地联结[J]. 旅游学刊, 2015, 30(9): 52-62. [Lai Yaoqi, Guan Xinhua. From people-brand relationships to people-land relationships: Self-destination linkage[J]. Journal of Tourism, 2015, 30(9): 52-62.] |

| [45] |

Debenedetti A, Oppewal H, Arsel Z. Place attachment in commercial settings: A gift economy perspective[J]. Journal of Consumer Research, 2014, 40(5): 904-923. |

| [46] |

粟路军, 唐彬礼. "先扬后抑, 还是先抑后扬"?旅游地社会责任的信息框架效应研究[J]. 旅游科学, 2020, 34(6): 86-105. [Su Lujun, Tang Binli. "Raise first, then lower, or lower first, then raise"? A study of the information framing effect of social responsibility in tourist destinations[J]. Tourism Science, 2020, 34(6): 86-105.] |

| [47] |

Jian Y, Zhou Z, Zhou N. Brand cultural symbolism, brand authenticity, and consumer well-being: The moderating role of cultural involvement[J]. Journal of Product & Brand Management, 2019, 28(4): 529-539. |

| [48] |

魏勇. 居民文化参与的个体动因和社区调节——基于多层线性模型的检验[J]. 图书馆论坛, 2021, 41(6): 56-66. [Wei Y. Individual motivation and community regulation of residents' cultural participation: A test based on multi-level linear models[J]. Library Forum, 2021, 41(6): 56-66.] |

| [49] |

Yin J, Ji Y, Ni Y. How does cultural confidence awaken community citizenship behaviors? The moderating effect of cultural involvement[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2023, 55: 425-434. |

| [50] |

Dubnewick M, Hopper T, Spence J C, et al. "There's a cultural pride through our games": Enhancing the sport experiences of indigenous youth in Canada through participation in traditional games[J]. Journal of Sport and Social Issues, 2018, 42(4): 207-226. |

| [51] |

唐润华. 用共情传播促进民心相通[J]. 新闻与写作, 2019(7): 1. [Tang Runhua. Promoting people-to-people communication with empathic communication[J]. News and Writing, 2019(7): 1.] |

| [52] |

Li J, Pan L, Hu Y. Cultural involvement and attitudes toward tourism: Examining serial mediation effects of residents' spiritual well-being and place attachment[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 20: 100601. DOI:10.1016/j.jdmm.2021.100601 |

| [53] |

Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences [M]. Routledge, 2013.

|

| [54] |

Weber K, Hsu C H C. Banding together in a festival context: Examining effects of a joint-stakeholder external service recovery[J]. Tourism Management, 2021, 83: 104204. DOI:10.1016/j.tourman.2020.104204 |

| [55] |

Tracy J L, Robins R W. The psychological structure of pride: A tale of two facets[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 92(3): 506. |

| [56] |

Chen H, Pang J, Koo M, et al. Shape matters: Package shape informs brand status categorization and brand choice[J]. Journal of Retailing, 2020, 96(2): 266-281. |

| [57] |

Kim H, John D R. Consumer response to brand extensions: Construal level as a moderator of the importance of perceived fit[J]. Journal of Consumer Psychology, 2008, 18(2): 116-126. |

| [58] |

Zeng K J, Irina Y Y, Yang M X, et al. Communication strategies for multi-tier loyalty programs: The role of progress framing[J]. Tourism Management, 2022, 91: 104460. DOI:10.1016/j.tourman.2021.104460 |

| [59] |

Notten N, Lancee B, Van De Werfhorst H G, et al. Educational stratification in cultural participation: Cognitive competence or status motivation?[J]. Journal of Cultural Economics, 2015, 39: 177-203. |

| [60] |

张文, 王艳飞. 红色文化的当代价值及其实现路径[J]. 人民论坛, 2016(23): 126-127. [Zhang Wen, Wang Yanfei. Contemporary value of red culture and its realisation path[J]. People's Forum, 2016(23): 126-127.] |

| [61] |

段淳林. 从工具理性到价值理性: 中国品牌精神文化价值提升战略研究[J]. 南京社会科学, 2018(9): 111-119. [Duan Chunlin. From instrumental rationality to value rationality: Research on the strategy of enhancing the spiritual and cultural value of Chinese brands[J]. Nanjing Social Science, 2018(9): 111-119.] |

| [62] |

陈实, 王颖. 数字化时代红色文化传播新载体——以"剧本杀"为例[J]. 学习与探索, 2023(3): 174-181. [Chen Shi, Wang Ying. New vehicle for red culture communication in the age of digitisation: Taking "Script Killing" as an example[J]. Study and Exploration, 2023(3): 174-181.] |