2. 中山大学 地理科学与规划学院, 广州 510275;

3. 广东省科学院 广州地理研究所, 广州 510070;

4. 福建师范大学 地理科学学院, 福州 350007

2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

3. Guangzhou Institute of Geography, Guangdong Academy of Sciences, Guangzhou 510070, China;

4. School of Geography Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China

健康是人类社会的基本需要和永恒追求[1]。突发重大公共卫生事件后,人们对身心健康的愿景愈发强烈,休闲游憩、回归自然、追求健康成为一种时代论调[2]。乡村凭借其诗意栖居的田园生活,有效地满足了城市居民逃离日常喧嚣、回归乡野宁静和实现身心疗愈的现实需要[3]。因此,乡村日益成为吸引外来游客体验非惯常空间的旅游目的地,乡村旅游也成为个体舒缓压力,提高生活质量与幸福感,恢复或维持身心健康的重要途径[4]。在这种背景下,乡村旅游需求与日俱增,乡村旅游目的地随之持续发展扩大。重新检视乡村旅游目的地吸引力的要素属性,提升目的地吸引力,满足人民群众日益增长的美好生活需要,是旅游地理学研究与实践发展所不能忽视的重要命题。

乡村旅游地吸引力是旅游地理学研究的前沿领域[5],在旅游与健康深度融合背景下具有更深的理论和实践价值。有关乡村旅游地吸引力的研究始于20世纪80年代[6],国内外学者主要从资源视角、动机视角和体验视角三个层面对其概念内涵、测度体系与形成机制展开了丰富讨论。其中,资源视角认为在组成旅游地吸引力的诸多要素中,旅游资源具有审美和愉悦价值[7, 8],乡村旅游地发展中的某类突出资源环境(农业农村资源、乡土文化景观、人居环境)是乡村旅游地吸引力的主要构成要素[9]。这一观点由于契合传统社会对乡村生产与生活结构根性的追念,因而得到学者们的普遍认可,并由此引发从资源视角对乡村旅游地吸引力进行的诠释和评价[10, 11]。然而,资源视角着重强调乡村旅游地资源本身条件的作用,忽视了游客在乡村旅游地吸引力形成中的主体地位,导致可能无法准确辨识乡村旅游地吸引力的要素属性及形成路径。此后,部分学者关注到游客在乡村旅游地吸引力中的主体地位,并从动机视角和体验视角进行了有益探索。动机视角认为,旅游动机是游客进行乡村旅游活动的内在动力,乡村旅游地吸引力营造应重点满足旅游者动机的实现[12, 13]。体验视角则通过分析游客真实性体验和感知来实现对乡村旅游地吸引力更为具体的认知和判断[14-16]。虽然动机视角和体验视角关注到了乡村旅游地吸引力中游客主体的回归,但缺乏将乡村中的客观要素纳入游客的现实需求和地方感知之中的研究,可能导致相关研究成果在乡村旅游实践中因缺少现实层面吸引要素的对照而难以有效应用。因此,亟需一个既能呈现乡村客观要素,又能体现游客感知与现实需求的新视角来探索乡村旅游地吸引力的要素属性及生成路径[10]。

疗愈景观是新健康地理学的核心概念,通常被认为是一种能够维持或促进个人身心健康的景观类型[17, 18]。近年来,疗愈景观理论被引入旅游研究领域,旨在解释旅游目的地环境与旅游者健康效益的内在联系[19, 20],为充分理解地方与健康的复杂关系提供了良好的理论视角。疗愈景观理论认为,旅游者的健康效益来自于旅游者与目的地疗愈景观的互动,这种人—地互动所产生的疗愈氛围和体验有助于其身体、心理、精神和社会关系的恢复[21, 23]。在旅游与健康深度融合背景下,疗愈景观理论兼顾了目的地客观吸引要素和游客主体感知与现实需求,为重新辨识乡村旅游地吸引力要素属性及生成路径提供了崭新的理论视角和解释框架。

鉴于此,本文尝试从新健康地理学中的疗愈景观视角切入,首先通过搜集有关乡村旅游的网络游记,遵循扎根理论范式识别和提炼出乡村旅游地疗愈景观,即乡村旅游地吸引力的构成要素。其次,以海南省28个高椰级乡村为案例地,引入复杂性理论和模糊集定性比较分析(fsQCA)对乡村旅游地吸引力的生成路径展开探索性研究。本研究将疗愈景观理论引入乡村旅游研究领域,并构建了一个跨学科的分析框架,旨在回应旅游与健康深度融合背景下“乡村旅游地吸引力是什么、其形成机制如何”等科学问题,以期拓展乡村旅游地吸引力研究的理论视野,同时为乡村旅游地资源活化和吸引力提升提供实践参考。

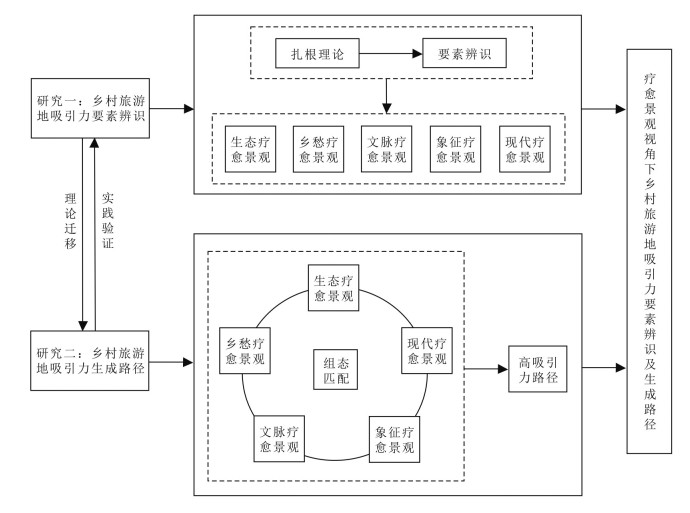

2 研究设计 2.1 研究框架本研究采用“定性+定量”的混合研究方法,探索疗愈景观视角下乡村旅游地吸引力要素构成及其作用路径。研究从两个部分展开:首先,鉴于乡村旅游地吸引力要素的探索性,借助扎根理论方法对相关文本资料进行质性分析和概念构建,以期辨识乡村旅游地吸引力的主要维度及具体构成,为研究二(乡村旅游地吸引力的生成路径研究)提供理论支撑;其次,以海南省28个高椰级乡村为案例地展开实证分析,借助fsQCA方法对上述吸引力要素进行条件组态,进而总结归纳出乡村旅游地吸引力产生的多元路径。研究框架如图 1所示。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Research Framework |

扎根理论是通过对文本资料进行反复阅读、编码发掘、发现概念与逻辑关系并建立理论的研究方法,适用于对尚未被完全了解的现象或概念进行探索且强调对“过程”的关注 [24],与本文的研究问题相契合。故采用扎根理论编码范式,借助Nvivo12plus对文本资料进行编码,辨识和归纳出疗愈景观视角下乡村旅游地吸引力的相关要素及维度。

2.2.2 fsQCAfsQCA方法不同于传统量化研究认知中的“因—果”二元关系,它通常假设自变量和因变量之间存在不对称关系,并以集合论思想为基础,能够从整体上刻画社会科学研究变量不同水平和程度问题的发生过程,适用于“多重并发因果”问题的研究[25]。本研究采用fsQCA方法原因如下:①fsQCA适用于分析中小样本规模下条件组态和结果间复杂的因果关系[26];②与传统回归分析、结构方程模型方法相比,fsQCA方法更注重从实际案例出发,设置变量并系统分析不同条件组合,有助于深入理解乡村旅游地吸引力形成的多元路径;③乡村旅游地吸引力的形成是一个由多种吸引力要素相互依赖、共同影响的复杂过程,因此需要从整体视角分析乡村旅游地吸引力的生成路径。因此,fsQCA方法与本文的研究问题相契合。

3 疗愈景观视角下乡村旅游地吸引力要素辨识 3.1 数据收集与整理专业旅游网站中的游记文本是旅游者对旅游地充分感知后自发形成的素材,将其视为研究材料能更大程度地实现对旅游者真实内心世界与细致旅游体验过程的窥视[24]。遵循理论抽样的原则,同时为保证研究材料的完整性,拟初步以“乡村旅游”为关键词,借助八爪鱼软件从马蜂窝和携程网两大主流在线旅游平台抓取相关内容,截止时间为2023年5月20日。为保证所选取的游记能较好地反映乡村旅游地的疗愈景观,随后按照以下步骤对游记进行逐篇筛选:①剔除内容不详实、图片多而文字少、攻略建议类、带有广告性质和科普性质的游记;②借鉴郑明群等[27]构建的健康功效感知量表和乡村旅游地疗愈景观内涵,筛选出具有健康疗愈体验特征的游记文本;③通过反复阅读与组内讨论,保留与研究主题密切相关的文本材料。最终筛选出可用游记本文68篇,其中马蜂窝41篇(编号为M1—M41),携程网27篇(编号为X1—X27),共计163508字。此外,为增强研究的可靠性,实现不同数据来源的交叉印证,本研究随机从上述游记分享者中选取10人进行深度访谈(编号为F1—F10),以补充游记本文材料,并用于理论饱和度检验,每份样本访谈时间为40—60分钟,共计65709字。

3.2 扎根理论分析 3.2.1 开放式编码开放式编码是对文本资料进行逐字逐句阅读、检视、比较、概念化和范畴化的过程,要求研究者尽量避免学术界定及主观偏见[28]。本研究严格遵守开放式编码原则和步骤,围饶文本材料中与乡村旅游地吸引力要素相关的内容进行原始符码提取,接着将反映同一现象的符码归类、整合,形成初始范畴。经过2次编码与反复修正后,得到338个基本概念,抽象出16个范畴:气象景观、生物景观、地文景观、水体景观、生活场景、生产场景、人际关系、农家菜肴、村落建筑、民俗节庆、传统技艺、健康的象征物、健康的民间传说、游憩设施、景观建筑、文创产品。

3.2.2 轴心式编码由于开放式编码所形成的范畴之间相对独立,彼此间的关系尚不明确。因此需要通过轴心式编码,寻找概念及初始范畴之间的逻辑关系,以形成更大的类属,即主范畴。在这一阶段,首先邀请专业领域内2名教授对每个范畴进行甄别和分类,再由团队成员进行比对和讨论,最终将16个范畴归类为5个主范畴:生态疗愈景观、乡愁疗愈景观、文脉疗愈景观、象征疗愈景观和现代疗愈景观。开放式编码与轴心式编码过程如表 1所示。

| 表 1 编码过程 Tab.1 Coding process |

通过对文本材料的扎根编码,最终提炼出16个范畴并生成5个主范畴。5个主范畴即为乡村旅游地吸引力的构成要素,具体为生态疗愈景观、乡愁疗愈景观、文脉疗愈景观、象征疗愈景观和现代疗愈景观。

生态疗愈景观包含气象景观、生物景观、地文景观和水体景观4个方面,主要涉及以自然元素与自然环境为核心所形成的对乡村旅游者具有健康疗愈效应的景观类型。生态疗愈景观是在游记文本中提及最多的信息,大部分游客均表达出乡村的“黄昏落日”“鸟语花香”“郁郁葱葱”“空气清新”等生态环境要素极具吸引力。在游客看来,“人地和谐、天人合一”的乡村自然是最好的疗愈环境。因此,生态疗愈景观对乡村旅游者具有重要的吸引力。

乡愁疗愈景观由乡村生活场景、生产场景、人际关系、地方菜肴4个方面构成,主要涉及承载乡愁情感,能够唤起或消解乡村旅游者乡愁情结的景观类型。游记本文中频繁出现的“袅袅炊烟”“农田耕作”“村中嬉戏”“邻里交往”等描述体现了游客对乡愁疗愈景观的关注。正如谢彦君等[29]所指出,消解乡愁是乡村旅游者的重要动机之一。乡村旅游地的乡愁疗愈景观具有唤起主体间情感共鸣,提升主体与环境场所之间的依恋感与归属感,增强积极自尊和社会联结等作用。因此,乡愁疗愈景观被视为乡村旅游地吸引力要素的重要构成。

文脉疗愈景观包含村落建筑、民俗节庆和传统技艺3个方面,主要是指存在于特定乡村地域,具有深厚乡土文化特色,并对旅游者产生健康疗愈效应的景观类型。在研究材料中,“震撼”“精巧”“独具特色”等表述反映出游客对乡愁疗愈景观的认知和吸引,并由此引发出对美好生活、文化自信、国家荣誉感等层面的感叹,这种积极向上的情感对游客的精神和社会健康具有重要影响,因此,将其纳入乡村旅游地吸引力要素构成。

象征疗愈景观涉及有关健康的实体象征物以及民间传说、故事。象征疗愈景观体现了乡村地域中的疗愈符号环境,能够从心理层面满足游客的健康感知,在塑造地方与健康的关系中具有重要作用。文本材料中,游客多次表达出“这里的老人很长寿”“这个地方很养生”“百年榕树的强盛生命力”等,反映了其对乡村象征疗愈景观神秘色彩的兴趣。因此,象征疗愈景观展现出对乡村旅游者较强的吸引力。

现代疗愈景观由游憩设施、景观建筑和文创产品3个方面构成,主要涉及乡村中城市化植入的设施以及具备现代生活元素的景观类型。现代疗愈景观原本不属于乡村,但由于被纳入乡村情景,便产生了乡村意涵,如研究材料中所提到的乡村游玩项目体验、现代化建筑和娱乐空间等,给游客以一种城市化、现代化的感受体验。这些植入乡村的现代疗愈景观并未削弱乡村旅游的吸引力,反而作为吸引游客的重要存在,这是因为乡村旅游者大多来源于城市,他们想要在享受乡村宁静环境的同时获得不亚于城市中的游玩品质和服务待遇[15]。因此,现代疗愈景观是乡村旅游地吸引力的构成要素之一。

4 疗愈景观视角下乡村旅游地吸引力生成路径通过文本编码归纳得出乡村旅游地吸引力要素,并发现生态疗愈景观、乡愁疗愈景观、文脉疗愈景观、象征疗愈景观和现代疗愈景观5个吸引力要素相互影响、共同作用,从而发挥对乡村旅游者的吸引力效果。鉴于此,运用组态理论和fsQCA方法将有助于深入理解乡村旅游地吸引力的生成路径。根据fsQCA的处理步骤,下一步需要对28个案例地的条件变量和结果变量赋值,然后依次进行变量校准、必要性分析、条件组态分析、案例有效性和稳健性检验。

4.1 实地调研与数据收集本研究以海南省椰级乡村旅游点为案例地,探索乡村旅游地吸引力的生成路径。为提高研究精度和结果效度,综合考量海南省各椰级乡村的旅游客流量和现存状况,并按照以下原则从257家椰级乡村中筛选出案例样本。第一,选择高椰级(四椰级和五椰级)乡村作为主要案例地,原因在于绝大部分低椰级乡村客流量过小,资源配置不齐全,导致无法进行数据收集;第二,案例样本尽量覆盖海南省所有城市,以保证所选案例的全面性和充分性;第三,排除高椰级乡村中设施荒废、业态凋零、旅游萧条的案例地。最终筛选出28家样本进行调研。

随后由1名人文地理专业教授、1名旅游管理专业副教授,1名旅游企业管理人员,2名旅游管理专业的硕士、博士研究生共5名固定成员,另外在每个调研案例地选取2名过夜游客加入调研,从而形成5名固定成员及2名流动成员的调研团队,并于2023年8月至10月、2024年2月及2024年6月对28个案例地进行实地调研。

调研过程中,团队固定成员分别将上述归纳的乡村旅游地吸引力要素进行详细记录。每个案例地调研结束后,团队7名成员分别对乡村旅游地吸引力二级指标进行1—5分赋值(1分代表吸引力弱,5分代表吸引力强)。在完成每一轮赋值后,交由一位指定成员负责汇总工作。该成员标记出赋值分数不一致的指标,并写下其他成员的赋值分数,再将其匿名返还给各成员,以便他们参考他人意见后对自己的赋值情况进行修改。如此反复循环,当团队成员的结果基本趋同且表示不再更改时,汇总人员便召集7人对少数分值仍不一致的指标展开协商调整,统一意见后最终确定各指标的赋值结果。二级指标分值进行汇总后取算数平均分即为对应一级指标分值,具体如表 2所示。

| 表 2 条件变量与结果变量赋值 Tab.2 Assignment of Conditional Variables and Outcome Variables |

在进行必要性和充分性分析前须对条件变量和结果变量进行校准。本研究基于(0—1)的变量校准范围,参考Fiss的三值锚点法,以0.95为“完全隶属点”,0.5为“交叉点”,0.05为“完全不隶属点”,分别对变量进行校准。此外,为避免研究样本隶属度恰好为0.5的组态归属问题,本研究将0.5隶属度加0.001常数,具体校准锚点结果如表 3所示。

| 表 3 条件和结果变量校准锚点 Tab.3 Calibration of Condition and Outcome Variables |

使用fsQCA进行组态分析前,需要对各前因变量条件进行单一必要条件分析,以判断单个条件变量是否构成乡村旅游地吸引力的必要条件。学界普遍认为,当一致性水平高于0.9,且覆盖度大于0.5时,则认为该条件可能为产生结果的必要性条件[30]。依据此标准,借助fsQCA3.0软件对5个条件变量进行必要性分析。如表 3所示,所有前因条件的一致性水平均小于0.9,表明5个前因条件均不是构成乡村旅游地吸引力的必要条件,因此需要对各前因变量进行组态分析。

4.4 条件组态分析为探索乡村旅游地吸引力的生成路径,运用fsQCA软件对校准后的变量进行组态的充分性分析。参照相关研究[10],将案例频数设置为1,一致性阈值设置为0.8,PRI阈值为0.75。另外,遵照现有范式,采取“中间解为主,简单解为辅”的逻辑构造组态。若同时出现在简单解与中间解中的条件为核心条件,仅出现在中间解中的条件为边缘条件;若均不出现在简单解和中间解中,则表示该条件无关紧要[31]。

表 5的组态分析结果表明,乡村旅游地吸引力的生成路径存在3种组态,这3种组态总体解的一致性为0.982,每种组态的一致性分别为0.998、0.978和0.982,均高于阈值0.7,说明这3条路径都是乡村旅游地高吸引力的充分条件。另外,组态总体覆盖度为0.731,表明前因变量在很大程度上解释了高乡村旅游地吸引力。总体而言,fsQCA组态结果能够较好地展示乡村旅游地吸引力的生成路径。

| 表 4 条件变量必要性分析结果 Tab.4 The Necessity Analysis Results of Conditional Variables |

| 表 5 乡村旅游地吸引力生成路径的组态 Tab.5 The Configuration Path of Attraction Generation Path for Rural Tourism Destinations |

结合各组态的核心条件指向以及辅助条件在乡村旅游地吸引力生成中的存在情况,同时基于“简洁表达”“捕捉整体”“唤起组态本质”的命名要求,将乡村旅游地吸引力生成的组态路径进行逻辑整理与案例对照的归纳分析,对每种组态命名并结合典型案例的综合资料进一步深入剖析。

(1)现代疗愈主导下自然—乡愁吸引型。该路径对应组态1,即使乡村旅游地在文脉疗愈景观缺失的情况下,以现代疗愈景观为核心吸引力,自然生态和乡愁疗愈景观为辅助条件,依然可以产生较高的吸引力水平。在此类乡村中,现代疗愈景观能够满足游客在乡野环境中享受现代化休闲娱乐设施和服务品质的需求,生态疗愈景观和乡愁疗愈景观为游客感知和体验乡村自然环境及人文气息提供了可能,并由此带来了身心恢复和疗愈。

路径1对应的典型案例为琼海市鱼良村。鱼良村依托天然形成的弯月形湖泊“龙起湖”以及环湖村庄连片打造了七星伴月景区,于2014年开园后逐渐进入大众视野,先后被评为“中国最美休闲乡村”和“全国美丽宜居示范乡村”。园区运营期间,在保护和利用原始村貌的基础上新建大批现代化游憩项目和景观设施,如观景亭、农家乐、民宿客栈、农事体验园、骑行栈道、文创展销馆、垂钓园等,这些承载着现代元素的疗愈景观已成为该目的地的核心吸引物。其次,园区建设初期秉承不动一草一木、一屋一景的方针,园区既是旅游度假景区也是当地村民的生活生产区域,因此具有自然属性和乡愁内涵的疗愈景观得以保留。但随着旅游业发展,村落原始建筑格局逐渐改变,以及大量外来经营者涌入并成为新兴村民,使得代表乡村本地的文脉疗愈景观逐渐消散。综上分析,本研究将路径1命名为现代疗愈主导下自然—乡愁吸引型。

(2)自然和象征疗愈主导下地方文化吸引型。该路径对应组态2,生态疗愈景观和象征疗愈景观在乡村旅游地吸引力生成路径中发挥核心作用,乡愁疗愈景观和文脉疗愈景观作为辅助条件存在,现代疗愈景观的作用不明显。在此类乡村中,生态疗愈景观和象征疗愈景观给予了乡村旅游者自然疗愈体验,以及探索有关健康奥秘的体验。乡愁疗愈景观和文脉疗愈景观展示了乡村地域文化对游客的吸引力作用。

路径2对应的典型案例为五指山市毛纳村。毛纳村背靠海南热带雨林国家公园,是一个典型的黎族聚居村落,并于2022年入选“全国乡村旅游重点村”和“中国美丽休闲乡村”。在脱贫攻坚和乡村振兴战略引领下,毛纳村实现了彻底蜕变,以发展生态旅游为主线,突出黎族文化、热带雨林和茶旅融合三大特色,目前已成为海南乃至全国闻名的网红村、打卡地。另外,毛纳村充满黎族神秘色彩,高山茶的神话传说更能吸引游客选择到此游玩和探索。因此,以自然雨林奇观、黎族传说、黎族生活、黎族文化等为代表的生态、象征、乡愁和文脉疗愈景观构成了该旅游地的吸引力路径。由于村落主要呈现自然和黎族风貌,因而现代疗愈景观对乡村旅游地吸引力的提升无关紧要。综上分析,本研究将组态2命名为自然和象征疗愈主导下地方文化驱动型。

(3)自然和象征疗愈主导下文娱协同吸引型。该路径对应组态3,在乡村旅游地吸引力的生成路径中,生态疗愈景观和象征疗愈景观作为核心条件存在,文脉疗愈景观和现代疗愈景观发挥辅助作用,乡愁疗愈景观存在与否无关紧要。路径3与路径2的核心吸引力要素相同,辅助吸引力要素存在差异。路径3中指出了乡村现代化的娱乐休闲设施对游客的吸引力作用。

路径3对应的典型案例为三亚市南山村。南山村毗邻南山文化旅游区与大小洞天旅游区,是海南省著名的长寿村。首先,南山村自然资源丰富,拥有“山、海、林、塘”等多重生态疗愈景观,且自2017年美丽乡村建设以来,格外注重生态环境治理与保护,并打造形成“一花一木一庭院”的村落景观格局。其次,南山村长寿健康文化浓厚,百岁老人多达十余人,南山健康长寿的神话传说更是能吸引游客前往探秘。在引起较多关注后,乡村以发展旅游业为主要增收途径,村内大量基础设施得以修建,乡村特色产业得以发展,并植入大批现代化酒店民宿、游憩设施、娱乐项目和乡村文创等产品业态。在此期间,外来企业涌入及本地村民参与旅游业,促使村民的生产生活方式发生较大改变,代表乡愁属性的疗愈景观在吸引力作用中不明显。但由于村落仍然以黎族居民为主,因而一些关于黎族的标志建筑、民俗节庆和传统技艺得以较好地保留,并对游客产生一定的吸引力。综上分析,本研究将组态3命名为自然和象征疗愈主导下文娱协同吸引型。

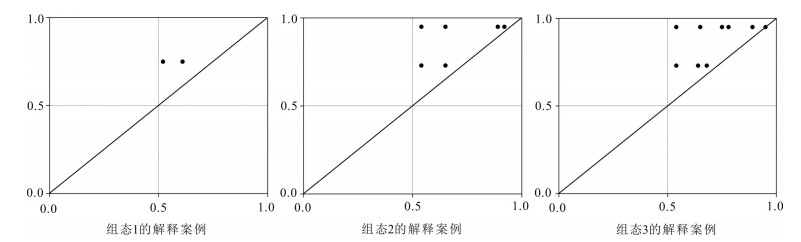

4.5 案例有效性分析图 2依次展示了3类条件组态所对应的解释案例。横坐标代表组态的隶属度,纵坐标代表结果的隶属度。由图 2可知,解释案例集中分布在右上角,表明研究案例对该组态的解释力度较高,同时也印证本研究所得出的3条乡村旅游地吸引力的生成路径具备较强的可信度。

|

图 2 各组态案例分布 Fig.2 Distribution of Various Configuration Cases |

fsQCA方法的稳健性一直备受质疑。fsQCA作为集合论方法,当轻微改变参数时,研究结果未发生实质性的重要改变,产生的结果间存在子集关系,则视结果为稳健。本文参考范逢春等[32]的研究,采取以下两种方法对fsQCA结果进行稳健性检验。第一,调整PRI阈值。在保持原有设置基础上,将PRI阈值提高至0.8进行分析,所得结果与原始结果保持一致。第二,调整案例数量。将案例数量从28个随机下调至25个后进行操作,条件组合未发生变化,整体解的结果覆盖度从0.731微降至0.710,结果一致性值从0.982小幅降至0.979。由此可知,稳健性检验前后结果的变化不足以支撑完全不同的新解释,表明本研究实证分析结果的稳健性较好。

5 结论与讨论 5.1 结论本研究尝试从疗愈景观视角切入到乡村旅游地吸引力研究,在辨识乡村旅游地吸引力要素的基础上,运用fsQCA对海南省28个乡村旅游地进行条件组态分析,以揭示乡村旅游地吸引力构成的核心因素与辅助因素,最后结合案例现实情况归纳出乡村旅游地吸引力的生成路径。主要结论如下:

(1)从疗愈景观视角出发,借助扎根理论提炼出生态疗愈景观、乡愁疗愈景观、文脉疗愈景观、象征疗愈景观和现代疗愈景观5类乡村旅游地吸引力要素,并以此作为乡村旅游地吸引力生成路径的分析框架。基于疗愈景观视角提炼的乡村旅游地吸引力要素,有效回应了旅游与健康深度融合背景下乡村旅游地吸引力是什么的问题。

(2)五类疗愈景观均不能构成乡村旅游地吸引力的充分必要条件。由此说明乡村旅游地吸引力的形成是复杂的、动态的,不能仅靠某一类疗愈景观支撑,需要从系统论和整体观布局乡村疗愈景观并进行组合联动。换言之,乡村旅游地高吸引力的形成必须以多类疗愈景观组合的形式出现。

(3)针对乡村旅游地吸引力的生成路径,共得出3类条件组态,结合对应具体案例经验,将其归纳为“现代疗愈主导下自然—乡愁吸引型”“自然和象征疗愈主导下文地方化吸引型”“自然和象征疗愈主导下文娱协同型吸引型”三大吸引路径。本研究从组态视角深入探索乡村旅游地吸引力的生成路径,切实回应了社会文化转向下乡村旅游地吸引力如何形成的问题。

5.2 讨论基于疗愈景观视角,分析乡村旅游目的地吸引力的要素属性及生成路径,得出两方面理论启示:第一,将健康地理学中的疗愈景观理论引入乡村旅游研究领域,构建了一个跨学科的研究框架,以回应乡村旅游地吸引力是什么及如何形成等问题,实现了不同领域的学理对话。该框架兼顾考虑了游客现实需求转向、主观感知与旅游地客观要素,不仅跳出了传统资源视角评价的工具思维陷阱[33],而且弥补了动机视角和体验视角忽视乡村旅游地客观资源要素的研究空缺[12, 34]。另外,该分析框架可以应用至森林旅游、海洋旅游、沙漠旅游等场景,具有一定的普适性和可移植性。第二,丰富了疗愈景观理论以及乡村旅游地吸引力的相关研究。以往关于疗愈景观理论的应用主要涉及医疗场所、公共绿地、森林公园等领域[12],本研究基于疗愈景观理论,系统探索了乡村旅游地吸引力的要素属性及生成路径,既拓展了疗愈景观理论的应用场景,又为乡村旅游地吸引力研究提供了新的理论视角和分析框架。

本文的研究结论亦可为乡村旅游目的地吸引力提升带来实践启示。第一,在旅游与健康深度融合的背景下,需要将疗愈景观作为乡村旅游开发与设计时的重要考量因素。为此,乡村旅游目的地管理者和经营者需要深度挖掘和植入乡村疗愈景观,打造具有多元疗愈体验的乡村旅游目的地,满足游客对身体、心理和精神、社会健康的多元化需求。第二,重视生态疗愈景观在乡村旅游地吸引力提升中的核心作用。研究结果表明,生态疗愈景观在乡村旅游地吸引力中的作用更为明显。因此,目的地管理人员需要重点营造生态疗愈环境和氛围。具体而言,可以充分利用乡村自然生态元素打造具有深度参与感和体验感的休闲项目,例如,设置最佳日出日落观景台、生态步道、环湖环河骑行栈道、森林迷宫、自然瑜伽场所、垂钓采摘园等。第三,“因地制宜、分区施策”发展乡村旅游,打造具有地方特色疗愈品牌的乡村旅游目的地。研究结果揭示了3条乡村旅游地吸引力路径,各目的地可以基于自身资源禀赋,根据客观现实概况选择相应的发展路径,做到扬长避短,从而提升目的地吸引力。另外,乡村旅游目的地管理者应向发展较好的典型目的地学习,充分借鉴有效经验,分析查找差距,针对性地改进。

本研究存在以下方面亟待深化:①本研究以海南省28个高椰级乡村为案例,归纳和总结乡村旅游地吸引力要素及生成路径,样本范围未覆盖低椰级乡村和非椰级乡村,因此在探讨吸引力要素时可能存在疏漏,未来可以在低椰级和非椰级乡村中选取典型案例并纳入研究,对相关结论进行补充或拓展。②本研究采用定性定量混合研究方法探索疗愈景观视角下乡村旅游地吸引力的生成路径,但对其具体产生过程以及蕴含的机理未能进行详细阐述,未来可进一步采用深度访谈等质性研究方法予以补充。③本研究构建的理论模型是否能够较好地迁移应用至其它旅游场景有待进一步验证,这也是未来需要深入探索的方向。

| [1] |

杨振之, 沙莎, 董良泉. 生命质量视域下旅游活动对游客健康影响的研究述评[J]. 旅游科学, 2022, 36(2): 151-175. [Yang Zhenzhi, Sha Sha, Dong Liangquan. A review on the impact of tourism activities on tourists' health from the perspective of quality of life[J]. Tourism Science, 2022, 36(2): 151-175.] |

| [2] |

黄清燕, 白凯, 杜涛. 旅游地日常生活的康复性意义研究——以丽江古城为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 14-30. [Huang Qingyuan, Bai Kai, Du Tao. Everyday life of tourism destination and its therapeutic meaning: A case study of the old town of Lijiang[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 14-30.] |

| [3] |

刘卫梅, 林德荣. 乡村旅游体验场景对心理恢复的作用机制研究——兼论地方依恋的中介作用[J]. 旅游学刊, 2024, 39(3): 106-118. [Liu Weimei, Lin Derong. Influences of the rural tourscape on tourists' psychological recovery: The mediating role of place attachment[J]. Tourism Tribune, 2024, 39(3): 106-118.] |

| [4] |

周海燕, 冶建明. 乡村旅游涉入度、恢复性环境感知与重游意愿作用机制研究——一个中介与调节的混合模型[J]. 干旱区地理, 2023, 46(9): 1567-1576. [Zhou Haiyan, Ye Jianming. Mechanism of rural tourism involvement, restorative enviromental perception and revisiting intention: A mixed model of mediation and regulation[J]. Arid Land Geography, 2023, 46(9): 1567-1576.] |

| [5] |

周国华, 谭华云, 殷章馨. 地理学视角的乡村吸引力研究框架与重要议题[J]. 地理学报, 2024, 79(10): 2460-2476. [Zhou Guohua, Tan Huayun, Yin Zhangxin. Theoretical framework and important issues of rural attraction: An integrated geographical perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(10): 2460-2476. DOI:10.11821/dlxb202410004] |

| [6] |

戴柳燕, 周国华, 吴国华, 等. 乡村吸引力研究进展与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 9-17. [Dai Liuyan, Zhou Guohua, Wu Guohua, et al. Research progress and prospect of rural attraction[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 9-17. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.01.002] |

| [7] |

Vigolo V. Investigating the attractiveness of an emerging long-haul destination: Implications for loyalty[J]. International Journal of Tourism Research, 2015, 17(6): 564-576. DOI:10.1002/jtr.2024 |

| [8] |

李亚娟, 王靓, 张渭, 等. 基于网络信息的黑色旅游资源吸引力评价及空间分析[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2023, 53(2): 172-182. [Li Yajuan, Wang Jing, Zhang Wei, et al. Attractiveness evaluation and spatial analysis of dark tourism resources based on network information[J]. Journal of Northwest University(Natural Science Edition), 2023, 53(2): 172-182.] |

| [9] |

陶玉霞. 乡村旅游根性意涵的社会调试与价值重建研究[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 117-125. [Tao Yuxia. Study on the social adjustment and value reconstruction of original implications in rural tourism[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 117-125. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.05.060] |

| [10] |

王铭杰, 孟凯, 张冰逸, 等. 乡村性视角下乡村旅游吸引力构成路径研究——基于海南26个乡村案例地的模糊集定性比较分析[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 135-145. [Wang Mingjie, Meng Kai, Zhang Bingyi, et al. Composition path of rural tourism attraction from a rural perspective: A fuzzy set qualitative comparative analysis based on 26 rural case sites in hainan province[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 135-145. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.016] |

| [11] |

郭安禧, 郭英之, 孙雪飞, 等. 国外旅游目的地吸引力研究述评与展望[J]. 世界地理研究, 2016, 25(5): 153-166. [Guo Anxi, Guo Yingzhi, Sun Xuefei, et al. A literature review of tourism destination attractiveness[J]. World Regional Studies, 2016, 25(5): 153-166.] |

| [12] |

Walmsley D J. Rural tourism: A case of lifestyle-led opportunities[J]. Australian Geographer, 2003, 34(1): 61-72. DOI:10.1080/00049180320000066155 |

| [13] |

Pearce P L. Farm tourism in New Zealand: A social situation analysis[J]. Annals of Tourism Reasearch, 1990, 17(3): 337-35. DOI:10.1016/0160-7383(90)90002-9 |

| [14] |

Chin C H, Lo M C. Rural tourism quality of services: Fundamental contributive factors from tourists' perceptions[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2017, 22(4): 465-479. DOI:10.1080/10941665.2016.1276465 |

| [15] |

王铭杰, 孟凯, 张世泽, 等. 乡村性和乡村旅游吸引力: 基于游客感知视角的要素结构辨识和认知机制解析[J]. 热带地理, 2021, 41(6): 1325-1337. [Wang Mingjie, Meng Kai, Zhang Shize, et al. Rurality and rural tourism attraction: Element structure identification and cognitive mechanism analysis based on tourists' perception[J]. Tropical Geography, 2021, 41(6): 1325-1337.] |

| [16] |

Shaykh-Baygloo R. Foreign tourists' experience: The tripartite relationships among sense of place toward destination city, tourism attractions and tourists' overall satisfaction evidence from Shiraz, Iran[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 19: 100518. DOI:10.1016/j.jdmm.2020.100518 |

| [17] |

Gesler W M. Therapeutic landscapes: Medical issues in light of the new cultural geography[J]. Social Science & Medicine, 1992, 34(7): 735-746. |

| [18] |

Gesler W. Lourdes: Healing in a place of pilgrimage[J]. Health & Place, 1996, 2(2): 95-105. |

| [19] |

仇梦嫄, 张捷, 杨加猛. 新健康地理学视角下旅游地多维康复景观构成要素与作用机制研究: 以南京紫金山国家森林公园为例[J]. 地理科学进展, 2023, 42(5): 927-943. [Qiu Mengyuan, Zhang Jie, Yang Jiameng. Components and mechanism of health impact of multisensory therapeutic landscape in tourism destinations based on the new health geography perspective: A case study of Nanjing Purple Mountain National Forest Park[J]. Progress in Geography, 2023, 42(5): 927-943.] |

| [20] |

陈勤昌, 王兆峰. 康复性景观理论下中国康养旅游发展潜力评估及其障碍因素[J]. 地理与地理信息科学, 2024, 40(1): 134-141. [Chen Qinchang, Wang Zhaofeng. Potential evaluation and obstacle factors of health and wellness tourism in China under the therapeutic[J]. Geography and Geo-Information Science, 2024, 40(1): 134-141.] |

| [21] |

Doughty K. Walking together: The embodied and mobile production of a therapeutic landscape[J]. Health & place, 2013, 24: 140-146. |

| [22] |

Conradson D. Landscape, care and the relational self: Therapeutic encounters in rural England[J]. Health & Place, 2005, 11(4): 337-348. |

| [23] |

杨振之, 沙莎. 旅游疗愈理论: 构成系统与作用机制[J]. 旅游学刊, 2024, 39(3): 35-47. [Yang Zhenzhi, Sha Sha. Tourism therapy theory: Constitutive system and mechanism of action[J]. Tourism Tribune, 2024, 39(3): 35-47.] |

| [24] |

曹李梅, 曲颖. 热带海岛型目的地情境下旅游者地方依恋: 心理归因及其形成机理[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 135-141, 158. [Cao Limei, Qu Ying. Psychological attribution and its formation mechanism of tourists' place attachment in tropical island destination[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 135-141, 158. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.05.017] |

| [25] |

朱怡帆, 何丹, 范振杰. 乡村旅游地居民幸福感影响因素及其作用路径[J]. 地理科学, 2023, 43(9): 1598-1607. [Zhu Yifan, He Dan, Fan Zhenjie. Influencing factors and paths of residents' well-being in rural tourism destinations[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(9): 1598-1607.] |

| [26] |

马嘉遥, 李九全, 常芳. "双碳"目标下乡村游客低碳旅游行为影响路径研究——基于SEM和fsQCA混合方法分析[J]. 人文地理, 2024, 39(4): 171-181. [Ma Jiayao, Li Jiuquan, Chang Fang. Research on the influence path of rural tourist' low-carbon tourism behavior under the aim of "carbon peaking and carbon neutrality": based on the mixed method analysis of SEM and fsQCA[J]. Human Geography, 2024, 39(4): 171-181. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.04.018] |

| [27] |

郑群明, 刘嘉, 朱岩, 等. 森林保健旅游对游客亚健康改善的感知研究[J]. 资源科学, 2017, 39(6): 1171-1181. [Zheng Qunming, Liu Jia, Zhu Yan, et al. Perception on the sub-health improvement of tourists by forest healthcare tourism[J]. Resources Science, 2017, 39(6): 1171-1181.] |

| [28] |

陈才, 赵志峰. 乡村游客真实性体验模型研究[J]. 地理科学, 2021, 41(7): 1237-1245. [Chen Cai, Zhao Zhifeng. A research of authenticity experience model of rural tourists[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1237-1245.] |

| [29] |

谢彦君, 于佳, 王丹平, 等. 作为景观的乡愁: 旅游体验中的乡愁意象及其表征[J]. 旅游科学, 2021, 35(1): 1-22. [Xie Yanjun, Yu Jia, Wang Danping, et al. Nostalgia as a landscape: The nostalgic image and its representation in tourist experiences[J]. Tourism Science, 2021, 35(1): 1-22.] |

| [30] |

余润哲, 黄震方, 何昭丽, 等. 动机视角下乡村旅游者主观幸福感的驱动机制研究——以皖南传统古村落为例[J]. 旅游科学, 2022, 36(6): 90-105. [Yu Runzhe, Huang Zhenfang, He Zhaoli, et al. A study on the driving mechanism of the subjective sense of well-being of rural tourists from the motivation perspective: A case study of the traditional ancient villages on south Anhui[J]. Tourism Science, 2022, 36(6): 90-105.] |

| [31] |

余润哲, 黄震方, 苗子琪, 等. 乡村民宿价值共创的影响因素与组合路径——基于模糊集定性比较分析[J]. 经济地理, 2024, 44(3): 189-196. [Yu Runzhe, Huang Zhenfang, Miao Ziqi, et al. Influencing factors and combination paths of value co-creation of rural homestay: Based on the fuzzy-sets qualitative comparative analysis[J]. Economic Geography, 2024, 44(3): 189-196.] |

| [32] |

范逢春, 王彪, 刘亚丽. 城市社区智慧治理有效性的驱动模式及其生成逻辑——基于21个智慧社区的模糊集定性比较分析[J]. 电子政务, 2024(2): 89-99. [Fan Fengchun, Wang Biao, Liu Yali. The driving mode and generation logic of the effectiveness of smart governance in urban communities: A qualitative comparative analysis based on fuzzy sets of 21 smart communities[J]. E-Government, 2024(2): 89-99.] |

| [33] |

刘婷婷, 保继刚. 面向非垄断性旅游资源: 乡村旅游地的路径选择与制度演化[J]. 旅游学刊, 2023, 38(11): 15-27. [Liu Tingting, Bao Jigang. Facing non-monopoly tourist resources: Path selection and institutional evolution of rural tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(11): 15-27.] |

| [34] |

王立国, 贾国栋, 秦乾翔, 等. 旅游发展下乡村休闲农业景观格局演变及其驱动力研究[J]. 地理科学进展, 2023, 42(8): 1556-1572. [Wang Liguo, Jia Guodong, Qin Qianxiang, et al. Change of rural recreational agriculture landscape pattern and driving factors under the development of tourism: A case study of Wuyuan, Jiangxi[J]. Progress in Geography, 2023, 42(8): 1556-1572.] |