2. 西南联合研究生院, 昆明 650500;

3. “中国西南对外开放与边疆安全研究中心”云南省新型培育智库, 昆明 650500;

4. 梧州学院大数据与软件工程学院, 梧州 543000

2. Southwest United Graduate School, Kunming 650500, China;

3. Yunnan Provincial New Type of Think Tank for "Research Center for Southwest China's Opening-up and Border Security", Kunming 650500, China;

4. School of Date Science&Soft-ware Engineering, Wuzhou University, Wuzhou 543000, China

在地理现实中,印度洋—太平洋地区(简称印太地区,下同)正迅速发展成为全球政治和经济中心的重要地位。由于该地区所具有的海洋经济潜力以及广阔的市场和战略位置,世界主要国家(地区)为印太地区制定了战略:2017年澳大利亚外交政策白皮书中,澳大利亚将自身“印太战略”区域范围定义为“从东印度洋到太平洋的广大地区”[1];2021年9月16日欧盟通过了《关于欧盟—印太合作战略的联合公报》,根据欧盟的战略,欧盟将自身“印太战略”明确为从非洲东海岸延伸到南太平洋[2];2022年2月11日,美国拜登政府发布其首份区域战略报告《美国印太战略》,报告明确了从美国西海岸向西延申到整个印度洋都被纳入美国宣布的“印太战略”[3]⋯⋯分析世界主要国家(地区)的“印太战略”区域,非常清楚地发现:从地理上讲,孟加拉国在印太地图上的位置几乎是所有国家(地区)“印太战略”共享的。

孟加拉湾位于南亚和东南亚的交汇点,是世界第一大海湾,在印太地区占据中心位置,孟加拉湾突出的地缘特征大大增强了孟加拉国在“印太战略”中的相关性,其战略位置已成为该地区不断变化的地缘政治格局中备受追捧的合作伙伴:以美国为首的“印太战略”同中国“一带一路”主体框架下的孟中印缅经济走廊,在孟加拉国交叠。基于自身地缘环境与国家利益,孟加拉国在大国地区战略背景下,提出了自身“印太政策”:2023年孟加拉国发布《印度—太平洋展望》,其中一句孟加拉国外交政策格言:“对所有人友好,对任何人都没有恶意”[4],其“印太政策”强调中立,孟加拉国政府也多次表示它既愿意参与中国的“一带一路”倡议(孟中印缅经济走廊项目),但同时又与美国实现密切的经济接触[5],孟加拉国在中美之间的大国博弈中陷入微妙的关系发展平衡[6]。

关键地缘体在地缘关系中占据重要地位,是对周边地区乃至全球具有显著影响的地域单元[7]。孟加拉国虽为南亚小国、经济弱国,但其位于南亚、东南亚过渡地带,扼守能源资源、航道和文化影响力的重要前沿——孟加拉湾[8],拥有绝对的地缘优势,在美国“印太战略”版图中占有重要地位,是影响美国“印太战略”在孟加拉湾区域的关键地缘体。从“五眼联盟”到“四边机制”,中国都被视为“战略竞争对手”[9],作为“印太战略”发起国和对象国,美国和中国显然是“印太战略”下的关键地缘体。而在“印太战略”施者和受者外,放眼整个亚太区域,印度是唯一同时参与四方安全对话、“上合”组织和金砖国家组织三大重量级峰会的国家,也是唯一同时与美国和俄罗斯建立“2+2”部长级对话机制的国家[10]。印度与孟加拉国陆地相邻,基于南亚地区秩序和地缘格局,印度凭借其地理、历史、文化和综合实力的优势,长期影响或主导孟加拉国事务[11],因此,无论从区域作用与影响,或是战略平衡与对抗,印度都可称为美国“印太战略”下的又一关键地缘体。

关键地缘体视角是一个多角色的分析框架。目前多数学者从国家实力或权利的视角进行地缘影响或地缘风险分析[12],视角选择较为单一;从地缘体选择看,施加影响国家主要涉及中、美、日、俄等大国,缺乏对小国地缘体作用的思考。研究区域多为中国南海[13]、东南亚[14]、中东[15]、东欧[16]等地缘热点区域。基于此,本文通过引进美国“印太战略”关键地缘体:孟中印美,对多源信息进行整合分析,综合全面考量各方因素,平衡各地缘体利益,能够更全面地把握和认识美国“印太战略”在孟加拉国地缘政治想象。作为中国“一带一路”孟中印缅经济走廊项目和美国“印太战略”在孟加拉湾地区的重要角力场,综合各关键地缘体视角分析美国“印太战略”在孟加拉国地缘政治想象,对维护和拓展中国海外利益、防范和化解美国对华遏制战略具有重要意义。

2017年底,时任美国总统特朗普在访问亚洲期间第一次向外界描述了他的“印太战略”构想,到2023年底,美国“印太战略”发展已有6年,基于以上研究分析,本文引入机器学习、文本情感分析等相关研究方法,依托Nexis Uni新闻语料数据库,以2018—2023年6年间“孟加拉国&‘印太战略’”相关新闻报道构建语料数据库,希望通过以美国“印太战略”在孟加拉国发展为线索,探讨美国“印太战略”在孟加拉国引发的的地缘政治想象发展变化,并希望对中国区域合作发展提供一些有益参考和借鉴,助推中国“一带一路”行稳致远。

2 地缘政治想象与话语分析经典地缘政治理论历来关注地理样态、空间位置、空间形态与国家权势间的联系,从1897年拉采尔在《政治地理学》强调“国家是属于土地的有机体”[17],到二战后,“地缘政治”一词的广泛流行[18],近百年来地缘政治理论都是对某地理空间的一种“真实性陈述”,真实具体性表达对地理环境事物、国家边界、边境和自然资源分布的考察中得出其对地区政治行为的影响和制衡作用[19]。到20世纪80年代中期,随着对冷战的反思,特别是对美国安全话语的解构,导致地缘政治研究的话语发生转向[20],由此形成的批判地缘政治学更重视文化差异、大众认同、民族关系、价值取向、伦理判断等意识层面的因素在地缘政治思想建构和战略实践中的作用[21],因此,批判地缘政治学更像是对某地理空间的一种“表演性陈述”,混合了真实与虚构,揭示其背后隐藏的权力关系[22]。地缘政治想象(Geopolitical Imagination)作为批判地缘政治学关键发展方向之一,其进一步强化了批判地缘政治学真实与虚构关系,将真实地理形态与地缘政治思想建构通过历史记忆、政治解读和环境设计等相关想象要素关联起来。地缘政治想象现今已经成为战略学界分析、判断特定事件和国家描述、衡量和想象其地理环境,从而塑造“自我—他者”“安全—危险”“紧密—疏远”[23, 24]等概念以及据此进行战略缔造的关键指标之一,在评价、预测战略动机及动态分析国家形象等方面具有独特意义[25]。

从“自我—他者”想象角度看,由于时间的沉淀,它是行为者在某一时期内的最佳理性思考,是自我和他者对一国家(地区)既存的认知结构,如对中国的认知:自我认知中的中国逐步从贫穷走向富裕,从弱国转身为强国,从闭塞走向开放;而他者认知的中国从最初被边缘化、妖魔化到逐步得到新闻媒体的普遍关注和认可,但仍存有“霸权的中国”“威胁的中国”以及“合作的中国”等复杂的不同认知形象[26]。因此,本文认为“自我—他者”想象,其实质是基于不同群体的一种认知想象,对语料数据库“自我—他者”的认知想象分析,可通过基于不同国家媒体检索特定专有名词分析来实现。

从“安全—危险”想象角度看,在地缘政治想象中,安全主要表现为双方积极互动,如发展、合作;危险主要表现为双方互相排斥,如冲突、对抗[27]。这两种均是一种动机行为,博弈论的观点认为,动机是一种双方同时经历既要彼此竞争又要彼此合作的一种混合互动[28],其混合互动实质是自我和他者出现信息偏差所形成的态度管理,因此对于“安全—危险”的地缘政治想象,其实质是一种动机想象,该想象分析可通过检索语料数据库动词、副词进行。

从“紧密—疏远”想象角度看,不同行为体态度上具有情感的差异性,情感主要分为积极情感和消极情感,消极情感会选择性地引发消极想象及相关事件的消极联合,而积极情感会引发积极想象及相关事件的积极联合[29]。在地缘政治关系中,积极情感和消极情感的实质是一种紧密或者疏远的情感态度表现,这种紧密或者疏远的情感态度主要通过情感程度值体现,因此“紧密—疏远”想象的实质是一种情感想象,可依据情感词典对语料数据库检索词汇生成情感态度分析。

认知、动机及情感三者相辅相成:动机,可以激发、引导或结束认知活动,还可能带来情感反应;而认知活动,也可以激发动机并促成情感反应[30]。但从另一方面看,认知、动机及情感三者也具有一定的独立性和稳定性,但若一方带着更确定的认知、动机进入想象建构时,情感对想象建构的影响会减弱,因为这时认知、动机会代替情感引导行为者的信息处理与思考行为。

依据以上分析,本文考虑基于Nexis Uni新闻语料数据库做话语分析。在关系语言学领域,有学者提出“语言建构的分析模式”,主张从语篇、句子和词汇三个层次上完成数据收集和处理工作[31]:利用计算机进行大数据收集和处理的方法进行探索性数据分析(Exploratory Data Analysis),系统性拆解和提取国家名词、特定专属名词、连接副词、形容词、动词等相关词汇文本,从提取既有数据的特征进行认知、动机和情感想象分析[32]。基于此,本文采用主要包含三个步骤的探索性数据分析法处理话语数据:

(1)语料数据收集。数据库、检索内容和相关限定见表 1。通过相关限定检索,共获取1480条有效语料文本,合计560920字符。

| 表 1 语料数据收集检索与限定要求表 Tab.1 Corpus Data Collection, Retrieval and Qualification Requirements |

(2)词汇数据提取。本文词汇提取主要基于BBN Tech‐ nologies、科罗拉多大学、宾夕法尼亚大学和南加州大学信息科学研究所之间合作构建的大型自然语言数据转换系统:OntoNotes 5.0。该系统具有提取和分析结构信息(语法和谓词参数结构)和浅层语义(与本体和共指相关的词义)功能,有助于从词汇情感程度、事件关联性和发生频率等多方面分析关键地缘体对美国在孟加拉国地缘政治认知想象、动机想象和情感想象的状态与特征。另外本文辅助运用ClearNLP依赖编码,分析认知想象、动机想象和情感想象之间相互依存关系。

(3)大数据情感态度文本分析。语料文本数据态度分析基于情感词典判断,本文综合通用行业词典来源:台湾大学NTUSD词典、知网Hownet,采用基于词汇所在情感类别的BERT和ALBERT预处理双向语言模型,通过LDA模型处理文本情绪得分,得分范围界定为-1到1:接近极值1或-1表明情绪评价越安全(积极)或越危险(消极),0值代表中性情绪。

3 地缘政治想象分析 3.1 “自我—他者”的认知想象在认知层面上,本文中孟加拉国是美国“印太战略”行动的想象国,是本文美国“印太战略”的作用对象国,是“自我”;美国、中国和印度是美国“印太战略”在孟加拉国行动下的影响国,对孟加拉国施加影响,是“他者”。因此,本文形成“自我”想象:孟加拉国,和“他者”想象:美国、印度、中国的认知想象结构。

通过对1480篇语料文本分析(表 2),孟加拉国语料文本量最高,达到514篇,其次为印度,语料文本量为475篇,美国为407篇,最低的为中国,仅有84篇。

| 表 2 四国“‘印太战略’&孟加拉国”语料文本统计表 Tab.2 Statistical Table of Corpus Texts of "Indo-Pacific Strategy & Bangladesh" of the Four Countries |

在认知层面上,对关键地缘体四国态度进行专有名词检测,得出以下结果:

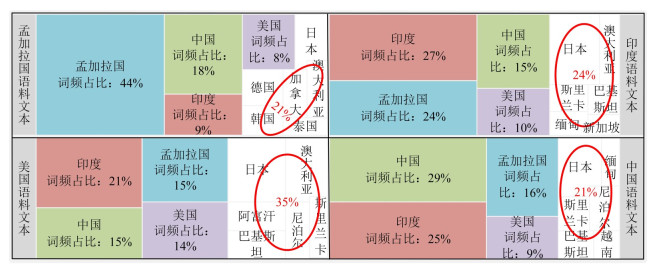

(1)对国家专有名词进行分析看(图 1),检索四国语料文本内容,占据前四名的国家均为孟美中印四国。具体看,孟加拉国语料文本中,词频最高的为“孟加拉国”,其次依次为“中国”“印度”和“美国”,结合“他者”国家文本发现,“印度”和“中国”的词频均高于“美国”,尤其是“中国”的词频几乎是“美国”和“印度”之和,表现出孟加拉国对美国“印太战略”态度上明显受中国地缘政治作用影响,中国的态度占有较为重要位置。从美国语料文本看,发现本国“美国”的词频明显低于“印度”“中国”和“孟加拉国”,“印度”和“中国”占据美国语料文本词频前两名,表现出检索虽以孟加拉国为主体想象国,但是实质上美国似乎对待该事件的看法仍呈现出印度和中国是“印太战略”的核心,而孟加拉国仅为外围。印度和中国语料文本中,本国词频均排在第一位,表现出中印两国更关注该事件对本国的影响关系。从词频二三位看,印度则更关注孟加拉国,且“孟加拉国”词频远高于“中国”词频,作为孟加拉国关键影响国,且同为南亚国家,印度显然要加强自身对孟加拉国的行为作用。中国语料文本中,“印度”词频要高于“孟加拉国”,可以看出中国认为印度在这一事件上,起着更加关键的作用。

|

图 1 四国语料文本专有名词(国家)词频统计矩形树图 Fig.1 Rectangular Tree Map Showing the Preqency of Country Names in a Four-Nation Text Corpus |

从词频排名5—10位看,美国语料文本5—10名词频占比最高,占比达到34.81%,而孟加拉国语料文本5—10名词频占比最低,为21.48%,这也就说明美国在孟加拉国“印太战略”上,更有域外国家参与和考量,其地缘政治考量范围更广;而孟加拉国显然没有太多能力和必要同美国一样,分更多精力在域外国家上。

结合具体国家看,基本可以分为两类国家,一类是南亚东南亚域外亲美派,美国“印太战略”的重要支持者,如德国、韩国、日本、澳大利亚、加拿大,其中日本是四国语料文本中均出现的国家,且词频排名均为第五名,凸显出日本较为强势的地缘价值;一类是南亚东南亚区域国家,如缅甸、泰国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、越南等。从四国语料文本看,仅孟加拉国语料文本中亲美派国家数量较多,5—10名中,有5个美国“印太战略”的重要支持者,仅泰国为周围区域国家。美国和印度语料文本中“日本”和“澳大利亚”词频出现较高,日本和澳大利亚作为美国“印太战略”重要的区域盟友和亚太强国,使得美国和印度增加了对这两个国家行动的关注。中国语料文本中,南亚、东南亚区域国家则出现较为密集,5—10位里均为南亚东南亚区域国家,表现出中国更看重区域国家对美国“印太战略”的态度。

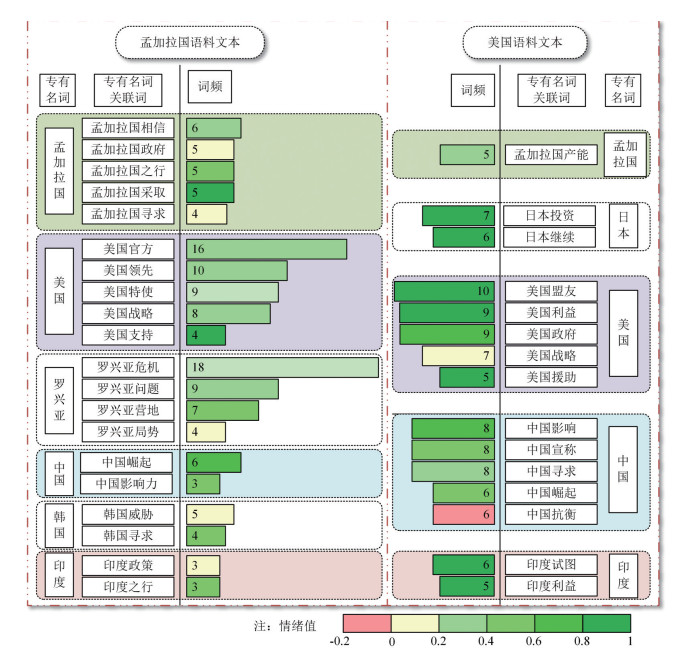

(2)对专有名词关联性分析。关联性分析是一种将不同的句子、短语或单词连接起来,以表达更深层次的含义,关联性分析可以使专有名词行为更加清晰。本文中专有名词选以国家词汇或事件词汇,另外结合文本情感程度分析,获得国家的情绪态度,统计结果见图 2、图 3。

|

图 2 孟加拉国和美国“‘印太战略’&孟加拉国”语料文本关联词统计图 Fig.2 Statistical Chart of Textual Related Words of Bangladesh and United States "'Indo-pacific Strategy' & Bangladesh" |

|

图 3 印度和中国“‘印太战略’&孟加拉国”语料文本关联词统计图 Fig.3 Statistical Chart of Textual Related Words of India and China's "Indo-pacific Strategy" & Bangladesh |

具体看,孟加拉国语料文本中(图 2),整体情绪呈现出一种正面情绪,从情绪排名看,对中国关联行为情绪最为积极,为0.51,而对印度关联行为情绪排名最低,为0.19;从报道数量看对中国和印度关联行为报道相对较低,甚至对印度的关联行为报道不及韩国。再看对印度关联性词组筛选,排名前二的为“印度政策”和“印度之行”,这两个短语中,印度并不是主语或是行为主动词,表现孟加拉国对印度行为不予重视。孟加拉国语料文本中“罗兴亚人”关联词组较为丰富,甚至超越了中国关联词组数量,表面上看罗兴亚人事件同美国“印太战略”的关联性并不强,但是从深层次看,罗兴亚人事件处理不好,影响到国家安全和政治稳定,这也从侧面可以看出,孟加拉国将国内政治和社会稳定作为其外交政策的重要活动基础,且在美国“印太战略”政策下,孟加拉国也在积极寻求大国对罗兴亚人事件的关注与支持。

分析美国语料文本(图 2),“孟加拉国”作为检索词,又是美国“印太战略”的地缘政治想象主体国,本应具有首要关注度,但从结果上看,孟加拉国关联词仅筛选出“孟加拉国产能”,数量上也远远低于中国和印度关联词,甚至低于日本,这进一步表明,虽然“孟加拉国”作为核心检索词,但是美国并不关注孟加拉国行为态度,即使孟加拉国地处南亚东南亚过渡区域,扼守重要的印度洋区域。从文本筛选结果可以看出,美国“印太战略”实质对象,仍为中国,印度行为表现都远低于美国对中国行为的关注。

从印度的语料文本看(图 3),印度对孟加拉国行为表现关注较多,超过对中国行为表现的关注,且从关联词上可以看出,印度语料文本中,孟加拉国行为主动性较多且更为积极。从情感得分看,印度和孟加拉国情感得分分别为0.67和0.60,远远高于美国(0.12分)和中国(0.09分)。

看中国的语料文本(图 3),中国对孟加拉国行为表现关注同美国相似,同样呈现极少关注度,除自身外,中国更关注印度行为表现,对印度的关联词组分析看,中国语料文本中,印度行为表现更为积极,如“印度想要”、“印度寻求”等,但从情感得分看,印度得分仅为0.05,可以看出,印度的“积极”表现在中国眼里,并不具有完全友好行为。中国对美国行为关注度同印度相差不大,但从情感得分看,中国对美国情绪最为消极,得分为-0.12,呈现出中国对美国“印太战略”在孟加拉国持有较多负面情绪。

综合分析四国语料文本中关联词组情况,在美国和中国语料文本中,对主体想象国孟加拉国关注度较低,且关联词组中,孟加拉国均较为被动,即使在印度和孟加拉国语料文本中,孟加拉国行动也较弱,如“孟加拉国相信” “孟加拉国采取”“孟加拉国寻求”“孟加拉国考虑”等类似关联短语,暗示了一种被动、反应性或观望态度,而非主动、决定性或领导性的态度表达。分析四国语料文本中关键地缘体美国的关联行为,在各国语料文本中,美国关联行为数量均较高,但除美国外,其余三国对美国关联行为的情感得分均较低,尤其在中国和印度语料文本中,美国情感得分仅为-0.12和0.12,表明中国和印度对美国行为带有一定的批评或质疑态度,考虑到中印两国在地区内的重要地位以及与美国在多个领域存在的竞争关系,中印可能认为美国的“印太战略”是为了维护其霸权地位,对本国利益构成威胁,即使在孟加拉国语料文本中,对美国情感态度(0.35)也低于对中国情感态度(0.51)得分,孟加拉国可能更倾向于中国的立场和观点,或者至少认为中国的角色和影响力在地区内更为积极和正面。

3.2 “安全—危险”的动机想象前面提到,依据博弈论的观点,动机主要表现为“安全”和“危险”这两种行为。根据动机的起源,可以将动机分为生物性动机和社会性动机:生物性动机,也称为原发性动机或内驱力,是由有机体的生理需要所驱动的动机;社会性动机则是由个体的社会生活条件所决定的,是后天获得的[33]。“安全”是一个国家为寻求发展而做出的积极主动性表现,是一种生物性、原发性动机;而“危险”是一国根据区域环境而做出的自我保护性行为,是一种社会性动机。本文根据动机性词汇检索,判断美国“印太战略”在孟加拉国动机行为。由于各国语料文本量的差异较大,本文引进“TF-IDF”值分析:TF-IDF有两层意思,一层是“词频”(Term Frequency,缩写为TF),另一层是“逆文档频率”(Inverse Document Frequency,缩写为IDF),当有TF和IDF后,将这两个词数据结果相乘,就能得到一个词的TF-IDF的值。某个词在文章中的TF-IDF越大,那么一般而言这个词在这篇文章的重要性会越高。

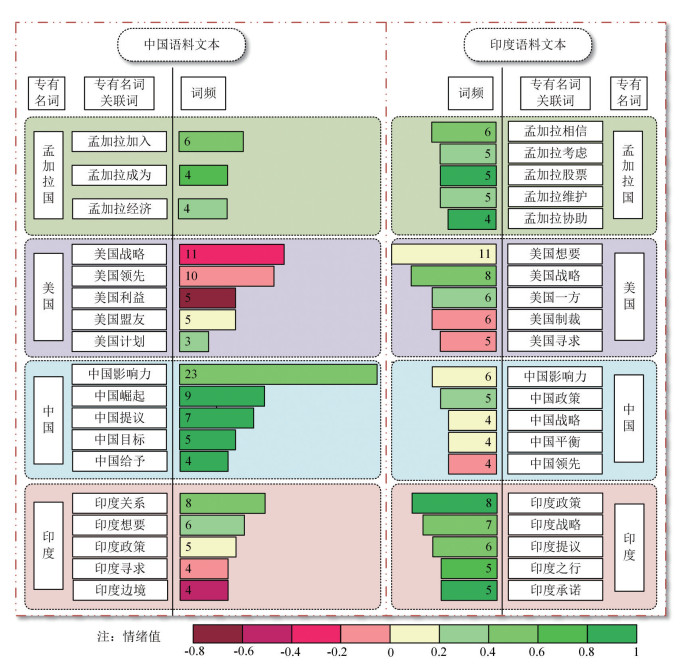

通过对关键边缘体“‘印太战略’&孟加拉国”语料文本检索结果中动机性词汇分析,选取TF-IDF值≥0.005的动机性词汇,生成图 4网络关联图,其中词汇方格越大,表明该词TF-IDF值越大,既在语料文本中重要性越高;词汇方格间连接线条越粗,表明两个词汇间共现值越大。共现值是衡量关键词之间相互关联程度的一个值,可以用于表示它们在同一文本中出现的频率和紧密程度。

|

图 4 四国语料文本空间关联网络结构图 Fig.4 Spatial Correlation Network Structure Diagram of a Four-country Corpus Texts |

通过分析图 4看,中国语料文本中,孟加拉国在该检索结果中重要程度远低于中国和印度,同样在印度语料文本中,也表现出孟加拉国的重要程度低于印度。再看作为“印太战略”的发起国美国,在四国语料文本中,其重要程度更低,甚至在印度和中国眼中,其重要程度仅和日本相当;在孟加拉国和美国本国语料文本中,对自身关注程度同样较低,关注程度不及印度和中国,美国作为“印太战略”的重要发起者和关键行动者,四国语料文本对其存在均呈现明显“弱化”特征。

从空间关联看,美国语料文本中关联最为重要的为中国—日本关联(共现值为91.08)和中国—印度关联(共现值为97.88),而作为检索词关键词的美国和孟加拉国,均未形成强关联(共现值为1.21)。同样在孟加拉国语料文本中,作为检索词关键词的孟加拉国,也未同美国形成强关联(共现值为7.21),中国—印度和中国—孟加拉国为强关联,共现值分别为90.57和98.87。再看关键地缘体中国和印度语料文本,同样也均未和美国形成强关联,共现值分别为5.41和6.74,同孟加拉国关联也较弱,共现值分别为2.11和21.44;印度语料文本中,中印和印日为强关联,共现值分别为95.31和94.97;在中国语料文本中,中印为强关联(共现值为99.24)。

综合以上分析可以看出,中国—印度在四国语料文本中,均为强关联性国家,而作为检索核心的美国和孟加拉国,均未形成强关联,这也表现出各国对待美国“印太战略”在孟加拉国中,更加关注到的是中印关系,而非孟加拉国在地区的关系。

从空间关联网络密度和词汇特征看,美国语料文本的空间关联网络结构最为密集,而孟加拉国语料文本的空间关联网络结构最为稀疏。美国语料文本中国家词汇TF-IDF值较大的还涉及到阿富汗、巴基斯坦、日本和澳大利亚等国,综合分析这些国家,均和美国国家安全和中国发展有直接作用关系;另外看关联词汇特征,美国文本数据中存在较多如“批评”“威慑”“否认”“无可争辩”“威权主义” “势不可挡”“野心勃勃”等诸如表达权力、控制或支配的强权性动机词汇。孟加拉国语料文本中除了关注到美国语料文本中所关注到的国家外,自身还关注到缅甸、德国、韩国、泰国、印尼和加拿大等国,其中很多国家在“印太战略”中,表现得相对微弱,诸如德国、印尼等国,这也从侧面可以看出,孟加拉国一种微妙的“平衡”战略动机:试图从某些方面将这些国家“拉进”孟加拉国“印太战略”中来,增加自身地缘收益,降低自身地缘风险;再看关联词汇特征,同美国语料文本内容不一样的是,孟加拉国语料文本中充斥的较多诸如“期待”“提议”“探寻”“追求” “相信”“建议”等非强势词汇,表现出一种力量不足、地位较低的动机状态。看印度语料文本中的国家词汇,既包括美国关注的巴基斯坦、日本和澳大利亚,也包括孟加拉国关注的缅甸,像是美国和孟加拉国的结合版。从关联词汇特征上看,印度语料文本词汇存在一种犹豫与模糊动机状态,如“犹豫不决”“不太可能”“复杂的”“警惕”“寻求”等诸多类似词汇,表现出印度对待美国“印太战略”在孟加拉国上的含糊与迟疑,这种态度暗示着印度对美国“印太战略”在孟加拉国上缺乏信心。分析中国语料文本,国家词汇除去中印美孟外,TF-IDF值较大的其他国家均为东亚、南亚或东南亚国家,说明中国更加注重周边国家对待美国“印太战略”在孟加拉国上的态度。综合关联词汇特征上看,一方面中国语料文本词汇表现出一种务实的态度,如“至关重要”“稳定”“人道主义”“期待”“合作” “投资”“有益”等,体现出一种积极、正向的态度特征;而另一方面,关联词汇中存在诸如“新疆”“南海”“一带一路”等同中国密切相关的词汇,这也表现出中国对待美国“印太战略”在孟加拉国上,更积极关注同自身相关的一些重要的议题和挑战。

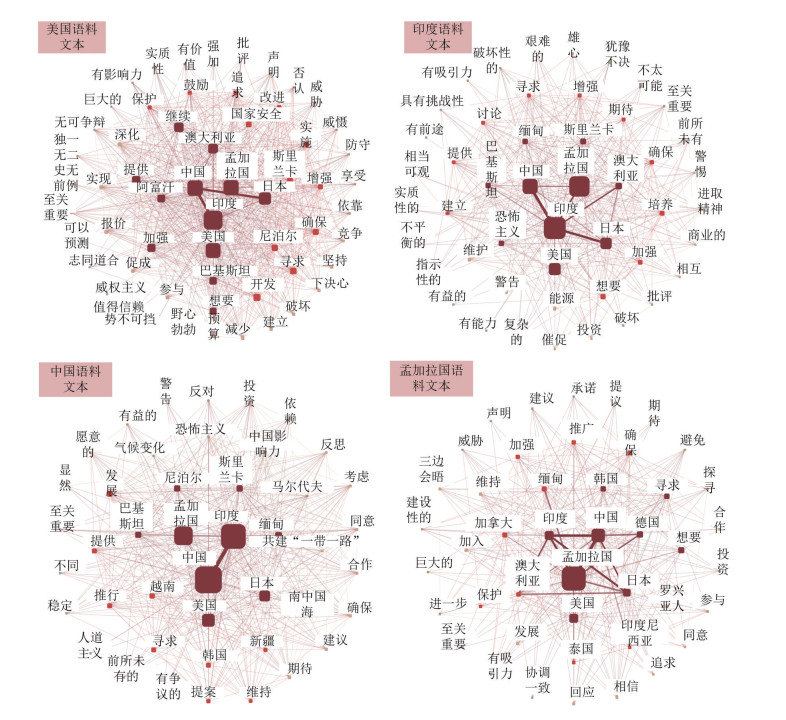

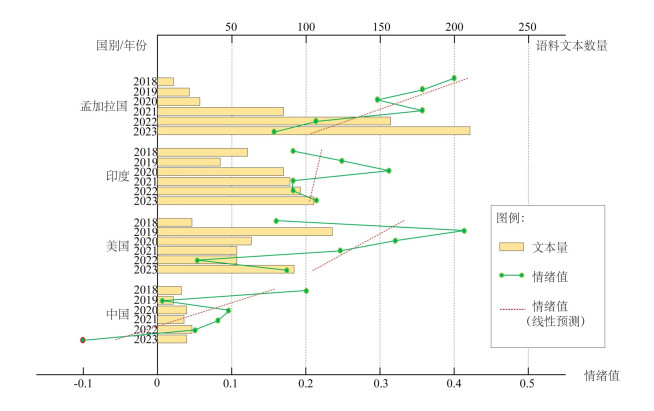

3.3 “紧密—疏远”的情感想象在情感层面上,动机的结果势必产生情感上的态度表达。依据情感分析结果,对应四国主流媒体2018—2023年对“‘印太战略’&孟加拉国”新闻报道数量,形成图 5。从不同时间文本数量看,相对于其他三国,检索核心孟加拉国作为“媒体小国”,主流媒体新闻文本量反而最大,且增长速率最为明显:由2018年4篇报道极速增长到2023年的212篇,增长了53倍;而另外一个检索核心国美国的语料文本数量则呈现极其不稳定的波动发展趋势;与检索核心国语料文本量发展形态不同的是,边缘国印度和中国的语料文本量呈现出平稳态势,不同年份之间,语料文本量差异较小。

|

图 5 2018—2023年四国语料文本数量、情感得分及线性预测图 Fig.5 Live Chart of Text Volume, Sentiment Scores, and Linear Predictions in a Four-Country Corput (2018-2023) |

从情感情绪值分析看,整体上,孟加拉国、印度和美国语料文本所有年份情绪值均高于0,但均未超过0.5,表现出三国看美国“印太战略”在孟加拉国上呈现出一种偏弱积极型情绪,而分析中国语料文本,情绪值均未超过0.2,且2023年情绪值降到-0.1,呈现出极弱积极到弱消极的情绪转变。从对情绪值的线性预测可以看出,四国语料文本对待该事件的情感想象均呈现下降趋势,其中中美孟三国下降趋势尤为明显。

具体分析,四国语料文本主要形成两种情感发展态势:波动型(美国、印度)和下降型(孟加拉国、中国)。结合新闻报道数量分析,美国情绪值和语料文本数量间呈现正比例关系,即随着文本数量的增加,情感情绪值也随之增加,其中在2019年美国语料文本数量和情感情绪值达到顶峰,结合背景来看,2019年6月,美国国防部发布《美国印太战略报告》,这是美国政府的首份印太战略文件,凸显其对印太地区战略地位的高度重视。之后,2020—2022年,美国语料文本数量和情感情绪值均出现下降,2022年情感情绪值达到低谷,值得注意的是,这一年美国语料文本新闻报道中检索出“俄罗斯”和“乌克兰”共计41次,结合全球背景来看,美国视角在该年转移到俄乌战争中来,对待美国“印太战略”在孟加拉国上,关注也逐渐弱化。另外一个波动型国家——印度,从语料文本数量看,印度对该事件始终呈现稳定关注发展态势,其中在2020年,印度语料文本情绪值达到巅峰,结合2020年语料文本和全球发展背景看,相较于其他年份,该年“中印边境”“冲突” “争端”等类似词汇快速上升,共计出现37次。另外,2020年初,时任美国总统特朗普也首次访问印度,这也从侧面表现出印度该年积极向美国靠拢,同时因中印边境冲突,对中国呈现消极对抗情绪。

对于情感情绪值下降型国家——孟加拉国,语料文本量和情绪值呈现出负相关状态,尤其在2021—2023年,语料文本量快速增长,但情感情绪值呈现快速下降状态,这也表现出孟加拉国对于美国“印太战略”关注仍然较为积极,但是对其情绪正由开始时的自信乐观逐渐向消极情绪转变,反映出美国“印太战略”发展6年以来,对孟加拉国带来的积极改变有限。结合语料时代背景看,美国近年来屡次以民主人权等为由对孟加拉国相关官员和个人发起制裁,如2021年12月,美国宣布对孟加拉国“快速行动营”及相关负责人发起“人权制裁”;针对孟加拉国大选,美西方多次强调选举“程序正义”;2023年5月,美国国务卿布林肯宣布,对破坏孟加拉国民主选举进程的个人实施签证限制。从孟加拉国语料数据中也可以发现,2021—2023年,“孟加拉国”和“人权”共现的句子共计17处,较2018—2020年(2处)增长了8.5倍。另外一个情感情绪值下降型国家——中国,其语料文本数量最少,且在2023年情感情绪值是所有国家中唯一降至0点以下的国家,达到-0.1,分析语料文本发现,中国情绪值有两次较大的波动,一次是2019年的快速下降,一次是2023年首次出现整体负面情绪。2019年美国特朗普政府不仅正式颁布印太战略文件,还从舆论、经济和外交等方面全面出击,采取了一系列新举措,全面推进印太战略的落地:如2019年5月7日,众议院部分议员提交《美中经济与安全评估法案2019》,密切关注中国在“一带一路”沿线地区的军事部署安排;2019年6月,美国国防部发布首份印太战略文件《美国印太战略报告》;2019年9月26日,美日印澳四国外交磋商机制升级,美日印澳四国外长在纽约联合国大会开会期间举行了首次四国外长会议;2019年9月30日,美国国际开发署与韩国国际合作署签署谅解备忘录,加强两国在印太地区的发展合作。2019年11月4日,美日澳三国联手推出“蓝点网络”(Blue Dot Network)计划,确立公路、港口、桥梁等基础设施领域的全球认可的评估标准及认证体系,对印太地区基础设施建设进行评估和认证[34]。而到了2023年,“气球事件”、蔡英文“过境”窜美事件、收紧对华技术出口事件、美国众议院同时推出多达12项涉华法案事件、美台签署第一阶段贸易协定事件⋯⋯这些事件无不加剧中美关系紧张,这也就不难理解中国对待美国“印太战略”在孟加拉国的消极态度了。

4 结论与思考综合分析关键地缘体国家2018—2023年语料文本结果分析,我们发现美国“印太战略”在孟加拉国地缘政治想象中,存在着多重偏差、下降和缺失。

4.1 “印太战略”下的空间关联存在偏差偏差一:美国同孟加拉国空间关联性存在偏差。空间关联可以揭示不同地理要素之间的空间关系以及这些关系对于现象、过程或者事件产生的影响[35]。综合解读关键边缘体“‘印太战略’&孟加拉国”语料文本检索结果中国家专有名词词汇,明显发现关键边缘体四国媒体均未将美国和孟加拉国形成密切空间关联,甚至美孟之间的空间关联不及澳大利亚、日本等国空间关联性强。作为文本分析两个检索主角国,这种结果是出乎意料的。美国同孟加拉国空间关联偏差明显表明两国直接或间接交流与互动的缺失。

偏差二:空间关联密度存在偏差。通过引进“TF-IDF”解决各国语料文本量的差异问题,深入分析关键边缘体四国文本动机性词汇空间关联密度的特点和规律,由图 4明显发现,相较于中印孟媒体,美国媒体对待“印太战略”在孟加拉国上,词汇空间关联密度极高,密度值达到0.87,其余三国文本密度值分别为中国0.54,印度0.48,孟加拉国0.31。如此强烈的密度差,表明出美国同中印孟三国对待“印太战略”在孟加拉国上,信息关注度与目的意图过于明显,同中印孟空间关联密度上存在明显偏差。

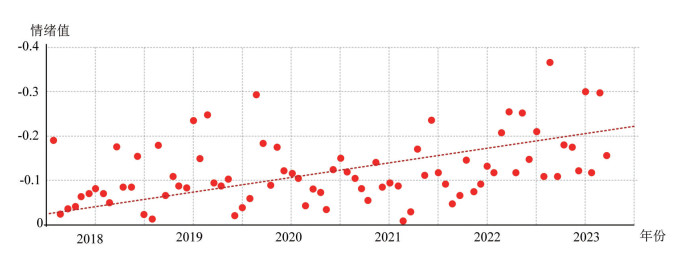

4.2 关键地缘体的情感下降2018年分析关键地缘体语料文本,结果表明,对美国“印太战略”在孟加拉国的情感值呈现出较为积极态度,平均情绪值为0.29,随着时间推移,四国语料文本情感态度开始转变,整体呈现出情绪下降趋势,到2023年,平均情感值下降到0.08,其中中国情绪值下降到-0.1,达到历年最低点。虽然整体上仍呈现积极态势,但积极情绪已然表现为极弱。单看不同年份四国负面情感词的情绪值分布可以发现(图 6),2018—2023年期间,关键地缘体新闻负面情绪整体呈现上升趋势,消极情绪发展尤为明显。关键地缘体消极情绪的增多,反映出对美国“印太战略”在孟加拉国事务中行为和政策持有不满和担忧,或在某些问题上,双方立场逐渐分歧明显。

|

图 6 2018—2023年孟中印美四国语料文本对负面情绪词情感得分分布图 Fig.6 Distribution of Sentiment Scores for Negative Emotion Words in Bangladesh-China-India-US Corpus Text(2018-2023) |

偏差一:对美国“印太战略”的地缘认知存在偏差。在美国的地缘战略认知中,印太地区是21世纪地缘政治的中心,而美国作为印太域内国家,印太地区对美国来说具有重大的利益。美国认为中国的崛起打破了印太地区原有的权力平衡,影响了美国和盟友的安全利益,从而会对美国的霸权地位形成挑战。基于此,美国将印太地区作为中美战略竞争的核心区域,采用各种手段打压中国发展。再看孟加拉国语料文本,充斥着“合作”“发展”“保护”“投资”“罗兴亚”“探寻”“期待”“承诺”等词汇,孟加拉国语料文本积极地认为美国“印太战略”是促进自身发展的“一剂良药”,但通过对比美国“印太战略”6年间在孟加拉国的发展发现,美国对孟加拉国的行动背后,无不是对中国发展的遏制和打压。

偏差二:对地缘身份的认知偏差。孟加拉国语料文本中,“孟加拉国”一词TF-IDF值是“中国”的1.55倍,是印度的2.35倍,是“美国”的2.53倍,对比关键地缘体检索结果,呈现明显区别:美国语料文本中,“中国”一词TF-IDF值是“孟加拉国”的1.14倍,“印度”一词TF-IDF值是“孟加拉国”的1.30倍;中国语料文本中,“中国”和“印度”TF-IDF值分别是“孟加拉国”的1.35倍和1.39倍;印度语料文本中,“印度”一词TF-IDF值是“孟加拉国”的1.14倍。虽然“孟加拉国”一词为检索对象词,但是结合关键地缘体媒体结果均表明中国和印度重要程度高于孟加拉国。再从关联词报道数量分析看,四国语料文本中孟加拉国相关关联词出现次数合计71次,但是其中仅孟加拉国语料文本中就出现了35次,而美国和中国语料文本仅出现了1次和3次,另外综合四国语料文本,除去本国国家关联词外,孟加拉国关联词出现次数合计36次,低于印度关联词43次,中国关联词60次,美国关联词81次。以上均表现出孟加拉国在美国“印太战略”地缘政治想象中出现地缘身份认知偏差,某种程度上,将自身在“印太战略”中,位置摆在中印之上。

4.4 孟加拉国的态度缺失缺失一:对周边国家态度的缺失。通过对语料文本关键词筛选可以发现,除中国和印度外,孟加拉国语料文本中较少出现南亚、东南亚等其他域内国家,更多的出现如日本、德国、韩国、加拿大、澳大利亚等相对拥护美国“印太战略”的发达国家;再对比看中美印三国语料文本,或多或少的均关注到南亚、东南亚其他国家,如尼泊尔、斯里兰卡、巴基斯坦、越南、缅甸、新加坡等。孟加拉国作为南亚与东南亚过渡国家,扼守孟加拉湾国际航海大通道,地缘位置极其重要,在“印太战略”上,对周边域内国家态度的缺失,极其容易出现地缘战略视野狭隘,忽视全球和地区的多极化趋势,造成地缘政治失衡。

缺失二:对主动性态度表达的缺失。孟加拉国语料文本中存在诸多“孟加拉相信”“孟加拉政府”“孟加拉采取” “孟加拉之行”“孟加拉寻求”等类似的关联性表达;从空间网络图中也可以发现,“期待”“提议”“探寻”“追求” “相信”“建议”等诸多被动性词汇出现在孟加拉国语料文本中,过于依赖被动性表达,缺乏主动性表达,会使得孟加拉国在美国“印太战略”中形成信息偏差,影响到双方的有效沟通,失去机会。

4.5 思考地缘政治想象研究是一种主观性认知研究,它需要大量的文本数据和群体对象基础才能将这种主观性认知客观化。国家主流媒体具有党、政府和人民喉舌功能,是具有较高决策话语权、知识话语权和消费话语权社会成员的诉求平台。本文引用国家主流媒体大量新闻报告作为文本基础,构建文本、数据机器学习平台,意在摆脱以前因文本量大和群体对象少而造成地缘政治想象研究主观性、片面性。即便如此,主流媒体新闻数据仍然难以完全覆盖相关群体想象,如特殊或少数军政群体。因此,加强文本多样性选择仍是地缘政治想象分析的重点工作。

依托关键地缘体国家视角,分析美国“印太战略”在孟加拉国地缘政治想象,我们显然可以发现,美国“印太战略”目的性和针对性明显。美国和印度在对待该事件上,均有自身因素考量,印度对该事件关注度较高,但从情绪上看,波动较大,呈现出印度对孟加拉国“患得患失”的行为状态。美国对待孟加拉国的态度较为平淡,对孟加拉国既有“打压”,又有“发糖”,结合检索结果可以看出来,美国对待孟加拉国,实际上就是“项庄舞剑,意在沛公”。

中国对待该事件关注度最低,中国清楚美国在孟加拉国的行动目的,也理解孟加拉国的战略考量,从文本中我们可以发现以下几点不同:第一,中国语料文本量最少,仅84篇,其余三国语料文本量均在400篇以上;第二,中国语料文本情绪值最低。综合84篇语料文本,整体情绪值为0.05,2023年情感情绪值低至-0.1。第三,中国关注到的周边国家最多。与其他国家关注的国家不同,中国更多的关注到如缅甸、斯里兰卡、尼泊尔、巴基斯坦、越南、马尔代夫等域内周边国家。第四,中国行为更加务实。从检索关键词可以看出,如“至关重要”“稳定”“人道主义” “期待”“合作”“投资”“有益”等词汇TF-IDF值相对较高,体现出中国务实的行为特征。

在孟加拉国对美国“印太战略的态度上,中国是理性、务实且尊重的。中国要积极关注美国“印太战略”在孟加拉国的实时动态,保持清晰的战略判断。对于中孟关系来说,双方存在合作和战略互补,要与地区各国在平等互利的基础上开展合作,共同推动地区的和平与发展。对于中美关系来说,中国需要准确把握中美关系之间的矛盾与地缘利益诉求,明确当前首要的安全威胁,保持冷静和克制。需准确把握“印太战略”和美国对孟加拉国安全政策的实质,积极应对可能发生的冲突,同时需建立完善的沟通机制以管控危机,避免出现误判。

| [1] |

肖欢. "印太"视角下澳大利亚军事战略的调整与变化[J]. 区域与全球发展, 2019, 3(6): 20-28, 154. [Xiao Huan. Adjustments and changes of Australia's military strategy from the Indo-Pacific perspective[J]. Regional and Global Development, 2019, 3(6): 20-28, 154.] |

| [2] |

张腾军. 欧美"印太战略"之比较及其互动前景分析[J]. 法国研究, 2022(1): 69-87. [Zhang Tengjun. Comparison of "Indo-Pacific strategy" and interaction prospect analysis between Europe and the United States[J]. France Studies, 2022(1): 69-87.] |

| [3] |

鲍志鹏. 当前美国"印太战略"的内外困境[J]. 军事文摘, 2022(13): 11-14. [Bao Zhipeng. The current internal and external dilemmas of the "Indo-Pacific Strategy" of United States[J]. Military Digest, 2022(13): 11-14.] |

| [4] |

Haldar S. Bangladesh in Indias maritime strategy towards the Bay of Bengal: Towards a comprehensive Indo-Pacific outlook[J]. Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India, 2022, 18(2): 1-14. DOI:10.1080/09733159.2023.2176545 |

| [5] |

王娟娟. 美国"印太战略"在孟加拉国的实践与孟加拉国的回应及其逻辑[J]. 印度洋经济体研究, 2022(4): 89-113. [Wang Juanjuan. The practice of United States's "Indo-Pacific Strategy" in Bangladesh and Bangladesh's response and its logic[J]. India Ocean Economic Research, 2022(4): 89-113.] |

| [6] |

张潇予. 孟加拉国多元平衡外交的历史向度, 现实考量与前景展望[J]. 南亚东南亚研究, 2023(3): 111-125, 157. [Zhang Xiaoyu. The pluralistic and balanced diplomacy of Bangladesh: Historical dimension, realistic consideration and prospects[J]. South and Southeast Asian Studies, 2023(3): 111-125, 157.] |

| [7] |

张晶, 刘建忠. 地缘体概念内涵及特征研究[J]. 世界地理研究, 2014, 23(4): 50-55. [Zhang Jing, Liu Jianzhong. Research on attribute and concept of geo-entity[J]. World Geography Research, 2014, 23(4): 50-55.] |

| [8] |

苏尼尔·阿姆瑞斯. 横渡孟加拉湾: 自然的暴怒和移民的财富[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2020: 19-20. [Sunil Amrith. Crossing the Bay of Bengal: Nature's Fury and the Wealth of Immigrants[M]. Hangzhou: Zhejiang People's Publishing House, 2020: 19-20.]

|

| [9] |

韦宗友. 拜登政府"印太战略"及其对亚太秩序的影响[J]. 当代美国评论, 2022, 6(2): 44-60, 124. [Wei Zongyou. The Biden administration's "Indo-Pacific Strategy" and its impact on the Asia-Pacific order[J]. Contemporary United States Review, 2022, 6(2): 44-60, 124.] |

| [10] |

万佳. 同盟化视域下印度的"印太战略"[D]. 武汉: 武汉大学, 2023: 69. [Wan Jia. India's "Indo-Pacific Strategy" from the Perspective Of Alliance[D]. Wuhan: Wuhan University, 2023: 69.]

|

| [11] |

冯立冰, 连昌惠. 南亚小国的战略对冲与中国的南亚地区政策选择[J]. 外交评论, 2022, 39(4): 87-109, 6-7. [Feng Libing, Lian Changhui. Strategic hedging of small countries in South Asia and China's policy choice in South Asia[J]. Foreign Affairs Review, 2022, 39(4): 87-109, 6-7.] |

| [12] |

胡志丁, 张喆, 赵路平. 地缘环境研究的理念及议程与路径[J]. 地理学报, 2023, 78(1): 198-213. [Hu Zhiding, Zhang Zhe, Zhao Luping. Geo-setting research: Idea, agenda and approaches, 2023, 78(1): 198-213.]

|

| [13] |

富宁宁, 牛福长, 葛岳静, 等. 大国战略交汇区小国地缘环境及其对冲战略响应: 以菲律宾与中美为例[J]. 地理研究, 2024, 43(7): 1627-1643. [Fu Ningning, Niu Fuchang, Ge Yuejing, et al. Geo-setting and hedging strategy responses of small states in an area of strategic intersection: A case study of the Philippines, China, and the United States[J]. Geographical Research, 2024, 43(7): 1627-1643.] |

| [14] |

段雪松, 胡志丁, 牛福长. 缅甸地缘环境变化与中缅印度洋新通道建设研究[J]. 热带地理, 2024, 44(7): 1149-1160. [Duan Xuesong, Hu Zhiding, Niu Fuchang. Study on changes in Myanmar's geopolitical landscape and the construction of China-Myanmar Indian Ocean New Corridor[J]. Tropical Geography, 2024, 44(7): 1149-1160.] |

| [15] |

王萍, 杜德斌, 胡志丁. 约旦河跨境水冲突的地缘环境研究[J]. 地理学报, 2023, 78(1): 214-229. [Wang Ping, Du Debin, Hu Zhiding. The geo-setting of transboundary water conflicts of the Jordan River[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(1): 214-229.] |

| [16] |

叶帅, 胡志丁, 葛岳静, 等. 地缘战略交汇区类属的国别地缘环境解析: 以乌克兰为例[J]. 地理研究, 2021, 40(9): 2591-2605. [Ye Shuai, Hu Zhiding, Ge Yuejing, et al. Analysis on the national geo-setting of geo-strategic intersection area: Take Ukraine as an example[J]. Geographical Research, 2021, 40(9): 2591-2605.] |

| [17] |

Farinelli F. Friedrich Ratzel and the nature of (political) geography[J]. Political Geography, 2000, 40(9): 36. |

| [18] |

Hepple L W. The revival of geopolitics[J]. Political Geography Quarterly, 1986, 5(4): 21-36. DOI:10.1016/0260-9827(86)90055-8 |

| [19] |

葛汉文. 岛链、空间控制与霸权: 美国对西太平洋地区的地缘政治想象[J]. 国际展望, 2020, 12(3): 63-79, 155-156. [Ge Hanwen. Island chain, space control and hegemony United States's geopolitical imagination of the Western Pacific[J]. International Outlook, 2020, 12(3): 63-79, 155-156.] |

| [20] |

Tuathail G Ó, Agnew J. Geopolitics and discourse: Practical geopolitical reasoning in American foreign policy[J]. Political Geography, 1992, 11(2): 190-204. DOI:10.1016/0962-6298(92)90048-X |

| [21] |

Dodds K. Political geography Ⅲ: Critical geopolitics after ten years[J]. Progress in Human Geography, 2001, 25(3): 469-484. DOI:10.1191/030913201680191790 |

| [22] |

胡志丁, 赵玉洁, 赵路平. 地缘政治学诞生的时代背景与创建的学理基础[J]. 地理研究, 2024, 43(2): 505-518. [Hu Zhiding, Zhao Yujie, Zhao Luping. The historical context and theoretical foundations for the emergence of geopolitics[J]. Geographical Research, 2024, 43(2): 505-518.] |

| [23] |

Tuathail Gearóid Ó. General introduction: Thinking critically about geopolitics[J]. The Geopolitics Reader, 2006, 1-14. |

| [24] |

Dalby S, Tuathail G O U. Rethinking Geopolitics[M]. London: Routledge, 1998: 17-19.

|

| [25] |

安宁. 津巴布韦对中国国家形象的动态地理想象: 基于批判地缘政治理论的分析[J]. 地理学报, 2022, 77(6): 1518-1530. [An Ning. Zimbabwe's dynamic geographical imaginations of China's national image: Perspective from critical geopolitics[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(6): 1518-1530.] |

| [26] |

李卫东, 李宁. 他者想象与自我认知: 中美民众国家形象认知研究[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2020, 22(6): 153-163. [Li Weidong, Li Ning. Otherness Imagination and Self Perception: A study on the image cognition of people's state in China and the United States[J]. Transactions of Beijing Institute of Technology(Social Sciences), 2020, 22(6): 153-163.] |

| [27] |

洪菊花, 骆华松. 区域合作与地缘安全复合系统结构与功能研究: 以澜湄合作与孟中印缅经济走廊对比分析为例[J]. 云南地理环境研究, 2020, 32(2): 1-7, 27. [Hong Juhua, Luo Huasong. Research on the structure and function of the composite system of regional cooperation and geopolitical security: A comparative analysis of the Lancang-Mekong Cooperation and the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor[J]. Yunnan Geographical Environment Research, 2020, 32(2): 1-7, 27.] |

| [28] |

Komorita S S. Interpersonal relations: Mixed-motive interaction[J]. Annual Review of Psychology, 1995, 46: 183-207. DOI:10.1146/annurev.ps.46.020195.001151 |

| [29] |

Forgas J P, George J M. Affective influences on judgments and behavior in organizations: An information procession perspective[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2001, 86: 3-34. DOI:10.1006/obhd.2001.2971 |

| [30] |

李岩梅, 刘长江, 李纾. 认知、动机、情感因素对谈判行为的影响[J]. 心理科学进展, 2007(3): 511-517. [Li Yanmei, Liu Changjiang, Li Shu. Influence of cognitive, motivational and emotional factors on negotiation behavior[J]. Progress in Psychological Science, 2007(3): 511-517.] |

| [31] |

孙吉胜. 国际关系中语言与意义的建构: 伊拉克战争解析[J]. 世界经济与政治, 2009(5): 47. [Sun Jisheng. The construction of language and meaning in international relations: Analysis of the Iraq war[J]. World Economics and Politics, 2009(5): 47.] |

| [32] |

Morgenthaler S. Exploratory data analysis[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews Computational Statistics, 2010, 1(1): 33-44. |

| [33] |

Koltko-Rivera, Mark E. Rediscovering the later version of Maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification[J]. Review of General Psychology, 2006, 10(4): 302-317. |

| [34] |

韦宗友. 美国印太战略演变趋势及影响评估[J]. 人民论坛·学术前沿, 2021, 1(5): 92-100. [Wei Zongyou. Indo-Pacific strategy evolution trend and impact assessment of United States[J]. People's Forum Academic Frontiers, 2021, 1(5): 92-100.] |

| [35] |

Chang H, Sapatnekar S S. Statistical timing analysis under spatial correlations[J]. IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2005, 24(9): 1467-1482. |