2. 曲阜师范大学 黄河生态研究院, 曲阜 273165;

3. 北京师范大学 地理科学学部, 北京 100875

2. Institute of Yellow River Ecology, Qufu Normal University, Qufu 273165, China;

3. Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

改革开放以来,中国经济社会取得显著成就,人民生活水平和质量大幅提升,然而,经济快速发展的同时,也出现了资源粗放利用、环境污染、生态退化及贫富差距过大等发展不可持续、不均衡等问题,严重威胁了民生福祉的持续改善[1]。为此,党的二十大报告指出要“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”、“增进民生福祉,提高人民生活品质”,同时明确提出“实现全体人民共同富裕”是中国式现代化的重要特征和鲜明特色。因此,在建设生态文明的同时,持续增进民生福祉,切实推动共同富裕成为中国式现代化的客观要求。黄河流域作为中国重要的经济地带和生态屏障,在全国经济社会发展中占有十分重要的地位[2],然而,长期的过度开发、工业污染、城市无序扩张等因素,导致黄河流域生态环境恶化,影响了沿黄居民的生计与福祉。此外,黄河流域发展不平衡不充分的问题也较为显著,城乡差距明显。2022年,沿黄省区人均可支配收入为29412元,低于全国平均值,远低于长三角、珠三角地区;同时,其人均二氧化硫等污染物产生量和排放量远超全国平均值,这些问题严重掣肘了黄河流域的民生福祉持续改善和经济社会高质量发展[3]。随着黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略,如何在加强黄河流域生态保护的同时,增进沿黄居民的福祉,推动共同富裕,成为亟需回答的现实问题。生态福利绩效作为衡量自然资源要素转化为人类福利能力的重要指标[4],提高生态福利绩效是推动绿色发展和改善民生福祉的客观要求。因此,在推动生态文明建设和共同富裕的背景下,研究黄河流域生态福利绩效的时空演变特征及其影响因素,有助于科学把握流域内部生态福利绩效的区域差距,为因地制宜推进生态文明建设和促进共同富裕提供决策依据。

1974年Daly[5]首次提出生态福利绩效的思想,国内学者诸大建[6]在Daly的基础上系统提出生态福利绩效的概念框架,将其定义为福利价值量和生态资源消耗实物量的比值。目前,生态福利绩效的研究集中于生态福利绩效的测算[7-9]、时空演变[10-13]及影响因素[14-18]等方面。常用的测度方法包括比值法[19]、残差法[20]和相对效率评价法[21]。学者们通过构建生态福利绩效评价指标体系,借助SFA模型[22]或DEA模型[23]对不同地域单元的生态福利绩效开展了定量测算,在此基础上对不同尺度下生态福利绩效时空演变规律进行了刻画与识别。其中,科学合理的生态福利绩效评价指标体系是开展定量评价的关键。现有的生态福利绩效评价指标体系主要包括投入和产出两个方面,投入方面多从土地、水资源、能源为代表的生态资源方面进行选取;产出方面分为期望产出和非期望产出,期望产出方面以经济、教育和居民健康为主要内容的人类发展指数进行衡量[24]。随着人们对人类福祉认识的深化,学者们逐渐完善了期望产出指标,形成了涵盖经济、就业、教育、医疗、社会保障、文化娱乐、社会平等和生态友好等多维度的综合福利指数[25];非期望产出则以废水、废气和固体废弃物等环境污染物为指标。党的二十大报告中指出“着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化”,共同富裕作为社会主义的本质特征,不仅体现了地区社会发展的水平,还强调社会公平,力求缩小不同地区和人群的差异,进而反映社会的全面发展。因此,以共同富裕为目标导向构建新的评价指标体系逐渐成为未来生态福利绩效评价指标体系优化的方向。

识别生态福利绩效影响因素并透视其内在影响机理对于精准把脉生态福利绩效问题症结具有重要借鉴价值。目前,学者们多从内源性因素与外部驱动因素两个方面对其影响机制开展了定量分析,计量模型多采用面板Tobit、GWR、空间杜宾模型及地理探测器等方法。例如,朱媛媛等[26]基于面板Tobit模型推导了多因子循环累积和共同作用驱动了长江中游城市群生态福利绩效时空演变,Tobit模型虽然具有较高的估计精度和可信度,却忽视了空间效应;Wang等[27]借助GTWR模型研究得出城镇化、开放程度和产业结构对生态福利绩效的影响,GWR模型能够分析影响因素的空间异质性,却无法提供空间异质性的因果关系;Teng等[28]利用空间杜宾模型检验了外商直接投资对生态福利绩效的作用机制,空间杜宾模型能够识别影响因素的空间效应,但无法解决由解释变量和被解释变量相互影响而产生的联立内生性问题;徐志雄等[29]通过地理探测器探究了五大发展理念对生态福利绩效的解释力,却未推测出生态福利绩效随因子变动的函数。上述方法对各因子的作用方向和作用强度进行了有效的分析,却并未对影响因素的重要性排序,更未揭示生态福利绩效与影响因子之间的非线性关系。随机森林模型作为机器学习方法,能够有效地分析影响因素的重要性,为开展生态福利绩效影响因素的排序及其复杂影响机制分析提供了可靠的计量工具。

综上,学者们围绕生态福利绩效的评价指标体系、时空演变及影响机制开展了较为深入细致的工作,但目前仍有部分不足之处。体现在:一方面,生态福利绩效的评价指标体系有待进一步优化。共同富裕是社会主义的本质要求,也是中国式现代化的重要特征。实现共同富裕是发展成果更多更公平惠及全体人民,促进社会公平的具体体现。因此,加强共同富裕背景下的民生建设,以民生保障为基础推进高质量发展成为实现中国式现代化的重要途径,将共同富裕纳入到生态福利绩效中来成为具有研究价值的课题,而共同富裕目标约束下的生态福利绩效评价指标体系尚需进一步完善;另一方面,生态福利绩效的驱动因素及其作用机制的分析仍有拓展空间。目前,应用于生态福利绩效影响因素研究的计量模型虽然能够判别影响因素的作用方向,但是却难以对影响因素的重要性进行科学排序,更难以精准识别其非线性影响效应。随机森林模型能对影响因子重要性进行排序并有效识别因变量与不同影响因子的非线性关系,但鲜有研究将其应用于生态福利绩效的影响机制分析。

有鉴于此,本文以黄河流域为研究案例,构建共同富裕目标下的生态福利绩效评价指标体系,采用考虑非期望产出的Super-EBM模型对生态福利绩效进行测度,刻画黄河流域生态福利绩效时空格局演变特征,最后,通过随机森林模型对影响因素进行分析。理论上,进一步完善生态福利绩效评价指标体系,深化生态福利绩效影响机制的理论认知;实践上,为黄河流域推进绿色发展和民生福祉改善,扎实推动共同富裕提供决策依据。

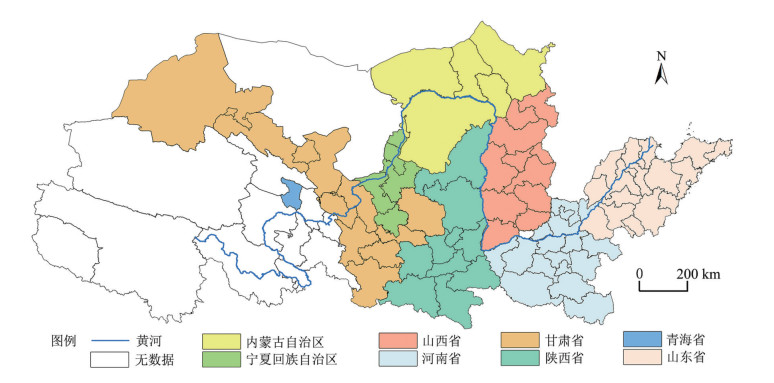

2 研究方法与数据来源 2.1 研究区概况黄河流域是中国重要的生态屏障和经济地带,2021年,黄河流域总人口占全国23.4%,GDP占全国20.5%。黄河流域横贯中国东中西部,在新时代西部大开发、中部地区崛起等重大发展战略中具有举足轻重的战略地位。目前,黄河流域面临高耗能、高污染、高排放的发展模式导致的能源利用效率低、生态环境退化等问题[30]。此外,相较于京津冀、珠三角、长三角等地区,黄河流域的社会福利尚存在明显短板。考虑到黄河与所流经地区发展的关联程度和研究单元的完整性与连续性,借鉴相关研究[31],将研究区域界定为黄河流经的青海(不含海东市)、甘肃、宁夏、内蒙古(不含赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市、锡林郭勒盟)、陕西、山西、河南(不含济源市)、山东8个省级行政单元中的78个地级市(不含州、盟)(图 1)。按传统划分方法,以内蒙古托克托县河口镇和河南荥阳市桃花峪为界,划分黄河流域上、中、下游。

|

图 1 黄河流域研究区范围 Fig.1 Study Area of the Yellow River Basin |

生态福利绩效是指生态资源投入转化为福利水平的效率,能够反映可持续发展能力[32]。它揭示了生态资源如何在经济活动中转化为社会福利,并反映出在发展过程中是否能够保持环境的可持续性。根据生态经济学理论、稳态经济理论、福利经济学理论和可持续发展理论,遵循指标选取的科学性、代表性和数据可获取性等原则,并借鉴相关研究[8],本文构建共同富裕目标下的生态福利绩效评价指标体系,将共同富裕因素纳入评价指标体系。具体为:投入部分选取以电力资源、土地资源和水资源为代表的资源消耗,以人均用电量(kw·h/人)、人均建成区面积(km2/人)和人均用水量(m3/人)作为生态资源方面的投入指标。期望产出方面,以往多采用人类发展指数来衡量社会福利,共同富裕在原有社会福利的基础之上落实了社会公平,是一种更为广泛和公平的社会福利。本文为构建共同富裕目标导向下的生态福利绩效评价指标体系,将共同富裕指数替代人类发展指数作为期望产出。参考已有研究[33-36],从四个维度选取具体指标衡量共同富裕指数(表 1)。具体之,物质生活是共同富裕的基础,物质生活水平的提升是共同富裕的直接体现。以居民人均可支配收入(元)、职工平均工资(元)和居民家庭恩格尔系数(%)作为物质生活富裕的衡量指标;精神生活是实现共同富裕的灵魂,是推动社会发展的内在动力。以人均公共图书馆藏书量(册/人)、万人在校大学生数量(人/万人)、万人互联网用户数(户/万人)和万人博物馆数量(座/万人)作为精神生活富裕的衡量指标;发展协调平衡是确保共同富裕目标能够切实落地的关键因素。以城乡居民收入水平比、城乡居民消费水平比和人口城镇化率(%)作为发展协调平衡的衡量指标;公共服务直接关系到人们的生活质量和社会的公平性,是实现共同富裕的关键保障。以失业保险覆盖率(%)、万人卫生床位数(张/万人)、普通中小学师生比和城镇登记失业率(%)作为公共服务普惠的衡量指标。非期望产出是对生态环境产生破坏的环境污染物,以环境污染物指数作为衡量指标,具体选取人均废水排放量(t/人)、人均二氧化硫排放量(t/人)和人均工业固体废物产生量(kg/人)三项指标予以测量。

| 表 1 共同富裕指数评价指标体系 Tab.1 Common Prosperity Index Evaluation Index System |

Tone等[37]于2010年提出Super-EBM模型,该模型不仅考虑了投入目标值与实际值之间的径向比例,也反映了各投入之间差异化的非径向松弛变量。选用Super-EBM模型测度黄河流域地级市生态福利绩效,具体步骤见文献[38]。

2.3.2 核密度估计核密度估计是统计学中以核为权重来估计随机变量概率密度函数的非参数方法。本文采用核密度估计来刻画黄河流域生态福利绩效的分布动态演进趋势。公式如下:

| $ f(x)=\frac{1}{N h} \sum\nolimits_{i=1}^N K\left(\frac{X_{i-x}}{h}\right) $ | (1) |

式中,x表示平均值;X表示随机变量;N表示观测值数量;Xi表示独立同分布的观测值;K表示核密度;h表示带宽。

2.3.3 空间自相关检验空间自相关检验是一种度量空间数据的分布特征和相互关系的方法。主要的方法包括全局自相关和局部自相关,本文采用Moran's I对黄河流域生态福利绩效空间相关性进行检验,采用LISA集聚图对黄河流域生态福利绩效空间集聚特征进行识别,空间权重矩阵采用邻接关系矩阵。具体公式见文献[39]。

2.3.4 随机森林模型随机森林模型是Breiman[40]提出的一种基于决策树的机器学习算法,具有分类和回归两种功能。随机森林模型能够自动处理复杂的非线性关系和缺失数据,并且有较强的抗过拟合能力,在多特征、非线性和高维数据集上表现尤为突出。但该模型复杂,计算和内存开销较大,对于远离训练数据的预测点的外推能力有限。该模型通过bootstrap重采样法从原始样本中抽取多个样本生成训练集样本,根据训练集生成多个决策树构成随机森林,取决策树计算结果的均值作为最终结果。本文基于R语言平台进行随机森林回归,参数设置为:ntree(生长树的数目)=500,nleaf(在每一个分裂节点处样本预测集的个数)=3,其他为默认值。

2.4 数据来源及处理本文以黄河流域78个地级市为研究单元,研究期为2011—2021年。其中,投入指标、期望产出指标、非期望产出指标及影响因素的代理变量的数据来源于2012—2022年《中国城市统计年鉴》《山东统计年鉴》《山西统计年鉴》 《陕西统计年鉴》《河南统计年鉴》《青海统计年鉴》《甘肃发展年鉴》《宁夏统计年鉴》《内蒙古统计年鉴》及2011— 2021年各市国民经济和社会发展统计公报及国家统计局官网。万人博物馆数量的部分数据源于全国博物馆年度报告信息系统及国家文物局发布的博物馆名录,部分缺失数据采用线性插值法进行科学估算和补齐。在进行生态福利绩效测算之前,采用熵值法对期望产出和非期望产出进行折合,计算出共同富裕指数和环境污染物指数,熵值法具体步骤见文献[34]。

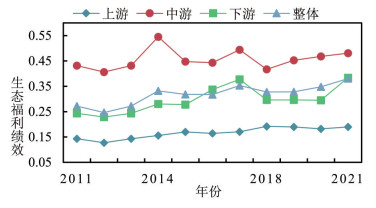

3 结果分析 3.1 生态福利绩效时序演变特征基于黄河流域78个地级市2011—2021年的面板数据,运用Super-EBM模型计算得到生态福利绩效并绘制其时序演变图(图 2)。为了便于比较,按照上、中、下游和流域整体分析生态福利绩效的区域差异与整体特征。由图 2可知:从整体来看,研究期内生态福利绩效均值由0.27上升至0.38,呈现缓慢的波动上升的演变趋势。主要受资源开发过度、污染物排放较多、公共服务不均等因素影响,黄河流域生态福利绩效在2012—2018年表现为“M”型波动上升状态,而在2018—2021年,由于生态环境政策逐渐完善,公共服务水平提升,资源开发趋于合理,污染物排放得到有效控制,生态福利绩效稳步提升,呈现平滑上升的态势。分流域来看,流域内部生态福利绩效差异较大。研究期内生态福利绩效均值排序始终为“中游>下游>上游”,究其原因在于:中游地区通过较为合理的资源开发、较低的污染排放、较高的社会福利水平等因素,取得相对较好的生态福利绩效;下游地区虽然经济发达,但资源消耗量大、污染严重,导致生态福利低于中游;上游地区虽然生态环境尚未完全恶化,但由于资源过度开采、社会保障不足等原因,导致生态福利绩效最差。其中,上游地区始终处于生态福利绩效低值区,其绩效自2011—2021年由0.14上升至0.19,呈缓慢波动上升的变化;中游地区始终处于生态福利绩效高值区,呈波动变化趋势,于2014年达到最高水平0.55;下游地区的生态福利绩效水平与流域整体的生态福利绩效最为接近,2011—2017年呈波动上升状态,2017年达到峰值后迅速下降,在保持两年稳定状态后于2021年大幅度上升。

|

图 2 黄河流域生态福利绩效时序变化 Fig.2 Time Series Changes in Ecological Welfare Performance in the Yellow River Basin |

为了更细致地刻画生态福利绩效的动态演进特征,绘制生态福利绩效核密度估计图(图 3)。由图 3可知:峰值特征方面,上、中、下游和流域整体的峰值差距较大,峰值由低到高排序为:上游、中游、流域整体、下游,表明在研究期内上游地区的生态福利绩效的区域差异最小,而下游地区生态福利绩效的区域差异最大且超过平均水平,下游地区生态福利绩效的区域差异主要受经济发展不平衡、资源开发不当、污染物排放不均、公共服务和社会保障水平差异等多重因素影响,经济发达地区的生态福利普遍较好,而欠发达地区由于基础设施、公共服务和社会保障等方面的不足,生态福利绩效较低。波峰数量方面,上游、中游、下游均呈现“单主峰”,流域整体的核密度函数出现双峰,表明流域整体的生态福利绩效具有两极化趋势,说明黄河流域生态福利绩效高值区在个别地区高度集聚,“极化效应”>“涓滴效应”,加强了两极化趋势。

|

图 3 黄河流域生态福利绩效核密度估计 Fig.3 Kernel Density Estimation of Ecological Welfare Perfor‐ mance in the Yellow River Basin |

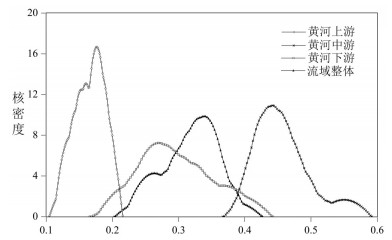

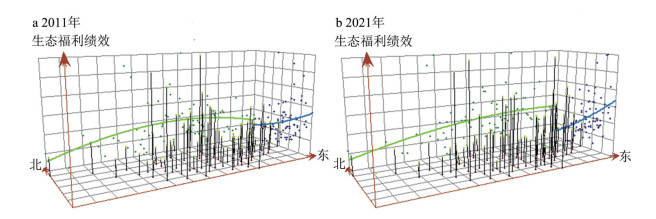

基于ArcGIS平台,选择2011年和2021年两个时点对生态福利绩效进行全局趋势面分析(图 4)。据图 4可知:研究时段内,生态福利绩效的空间趋势线基本保持“南高北低,东高西低”的分布态势。具体来看:2011年生态福利绩效自西向东呈现“低—高—低”的态势,自南向北生态福利绩效逐渐降低;2021年生态福利绩效自西向东逐渐升高,自南向北逐渐降低且下降幅度大。研究期内,在东西方向上,黄河流域生态福利绩效高水平集中区由中部向东部转移,这一变化的主要原因在于下游地区经济结构逐步转型,环境保护措施得力,公共服务体系完善,社会保障水平较高等因素,使得下游的生态福利绩效逐渐超过中游地区;而几字湾地区则在资源开发、污染物排放、物质生活和社会保障等方面的压力较大,导致其生态福利水平相对较低。故而,生态福利绩效的“增长极”向东转移。在南北方向上,趋势线变得更为陡峭说明南高北低的差距仍然存在且差距更为明显,山东、河南、陕南、陇南等地区因为在资源开发、污染治理、物质生活、公共服务、社会保障等方面的改善和协调,推动了整体生态福利绩效水平的提升。而河套平原和河西走廊等地区由于资源开发过度、污染较重、公共服务和社会保障水平较低等因素,导致生态福利绩效水平相对较低,且变化较慢,因此,黄河流域生态福利绩效的南北差距逐渐拉大。

|

图 4 黄河流域生态福利绩效全局趋势面分析 Fig.4 Global Trend Surface Analysis of Ecological Welfare Performance in the Yellow River Basin |

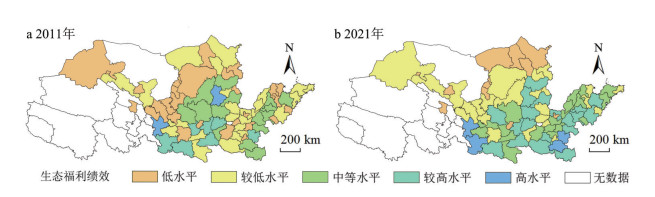

采用自然断裂法将生态福利绩效划分为5级,并选择2011年和2021年两个截面数据进行可视化表达(图 5)。据 图 5可知:研究期内,生态福利绩效形成了“南高北低”的分布格局且这一空间分布特征随时间演变更为明显。具体来看,2011年,由于绿色发展理念尚未推广,传统的粗放型生产方式占据主导地位,黄河流域生态福利绩效整体偏低,较高水平及高水平地区数量少且主要分布在陇南、关中及山西省中西部并呈现碎片状分布,生态福利绩效在黄河流域表现为南高北低。2021年,得益于清洁能源与绿色产业发展,同时《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的提出及“碳达峰”和“碳中和”战略的推进,黄河流域推动资源可持续开发、强化环境污染物排放控制以及促进绿色经济与社会公平,生态福利绩效实现整体提升,生态福利绩效低水平地区数量减少,较高水平及高水平地区数量增多,生态福利绩效较高水平及高水平地区主要分布在陇南、关中、豫南及鲁西南地区,而生态福利绩效低水平的地区主要分布在河西走廊及黄河“几字弯”,生态福利绩效所呈现“南高北低”的分布特征变得更为突出。内蒙古、甘肃、青海和宁夏资源利用率低、污染物排放较多、公共服务和社会保障滞后,以及发展与生态协调性差,因此,研究期内蒙古、甘肃、青海和宁夏的大部分地区生态福利绩效始终处于低水平。

|

图 5 黄河流域生态福利绩效水平空间分布 Fig.5 Spatial Distribution of Ecological Welfare Performance in the Yellow River Basin |

利用GeoDa软件对2011—2021年生态福利绩效进行空间自相关分析(表 2)。由表 2可知,黄河流域生态福利绩效具有空间相关性,但空间相关性较弱。2011—2021年间Moran's I均为正值,且全部通过P等于0.1的置信水平检验,说明研究期内生态福利绩效具有空间正相关性。Moran's I值年际变化幅度较大,由0.032上升至0.096,总体呈上升趋势,可见生态福利绩效的空间依赖性趋向增强。此外,在研究期内Moran's I值波动趋势较明显,表明生态福利绩效空间分布格局不稳定。

| 表 2 黄河流域生态福利绩效的全局Moran's I Tab.2 Global Moran's I of the Ecological Welfare Performance in the Yellow River Basin |

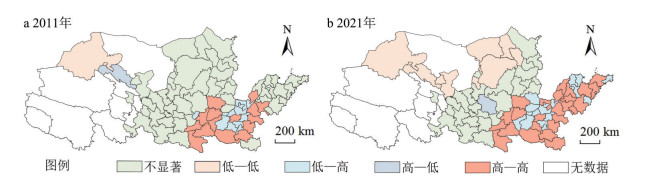

结合LISA集聚图(图 6)进一步识别黄河流域生态福利绩效的空间集聚特征。由图 6可知:2011年,高—高集聚区主要分布在陇南、豫东南及鲁西南地区,低—低集聚区分布于甘肃省西北部,低—高集聚区被高—高集聚区包围,主要在豫东分布,高—低集聚区数量较少且主要分布在河西走廊一带;2021年,高—高集聚区范围明显扩大并呈现在流域下游集中连片分布的特征,以郑州、青岛为代表的大城市带头作用开始显现,低—低集聚区向东扩散至内蒙古和陕北地区,低—高集聚区仍分布于高—高集聚区附近,如豫东、鲁中和鲁东地区,高—低集聚区仅分布于陕西中部。整体而言,除不显著集聚区外,研究期内高—高集聚区的数量最多,即黄河流域生态福利绩效在空间上具有高—高集聚的空间俱乐部趋同特点。空间分布上,生态福利绩效的高值先导区集中分布于黄河流域下游,形成一条连绵成片的集聚带并随时间扩散,生态福利绩效低值陷阱区集中分布于内蒙古和陕北。

|

图 6 黄河流域生态福利绩效LISA集聚图 Fig.6 LISA Cluster Diagram of Ecological Welfare Performance in the Yellow River Basin |

基于数据可得性和现有研究[41, 42],选取经济基础、产业结构、对外开放、政府调控、金融发展、数字经济6个方面的影响因素变量进行分析,具体说明如下:①经济基础。经济发展是生态福利绩效提升的根本动力,一方面,基础设施和社会服务会随着经济发展得到完善;另一方面,经济繁荣的地区通常能够给予环境保护更大的支持。选取人均GDP(元)为代理变量。②产业结构。产业结构升级通过技术创新和生产效率提升优化资源使用,同时,增强了经济活力并提供更多就业机会。选取第三产业比重(%)表征。③对外开放。进出口贸易促进经济增长,但也可能引入高污染和高能耗产业,从而对生态环境产生负面影响[43]。选取进出口总额/GDP(%)为代理变量。④政府调控。政府通过财政转移支付提升社会福利,并通过环境规制管理企业,促进环境保护。选取财政支出/GDP(%)表征。⑤金融发展。金融对社会各领域的资金支持为经济增长和资源配置提供了支撑,同时其多样化的产品和服务能够提高居民生活品质,对民生建设和经济社会协调发展有积极作用。选取存贷款总额/GDP(%)表征。⑥数字经济。数字经济通过技术创新提升经济效率和改善生态环境,助力绿色发展[44]。数字经济在增强创新力、激发消费、拉动投资、创造就业等方面具有重大作用。选取人均邮电业务量(元)表征。

3.4.2 回归结果分析本文以2011—2021年生态福利绩效及其影响因素分别作为被解释变量与解释变量,利用R语言平台构建随机森林模型进行分析,其中随机森林的参数决策树数量ntree的选取依照袋外误差较小的原则,特征数量nleaf的选取则依照平均误差最小的原则,最优nleaf=3,R2为94.13%,MSE为0.0437。随机森林模型回归的误差小,随机森林模型在该研究中的拟合效果好,验证了其可行性。

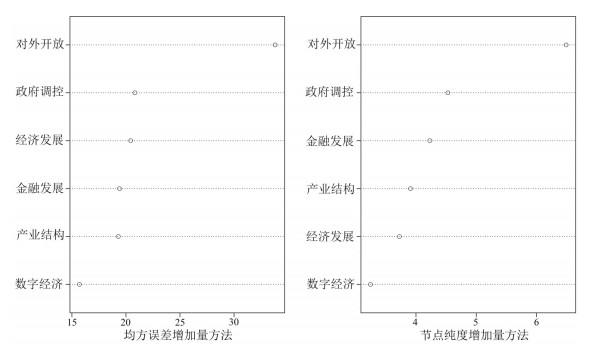

分别利用IncMSE(均方误差增加量)和IncNodePurity(节点纯度增加量)的方法获取随机森林回归下影响因素的重要性排序(图 7)。根据图 7显示,IncMSE方法得到的重要性排序为:对外开放>政府调控>经济基础>金融发展>产业结构>数字经济;IncNodePurity方法得到的重要性排序依次为:对外开放>政府调控>金融发展>产业结构>经济基础>数字经济。两种指标计算得到的影响因子重要性排序虽然有所不同,但是各个因子重要性相差不大。

|

图 7 随机森林模型影响因子的重要性排序 Fig.7 Importance Order for the Influencing Factors of Ecological Welfare Performance |

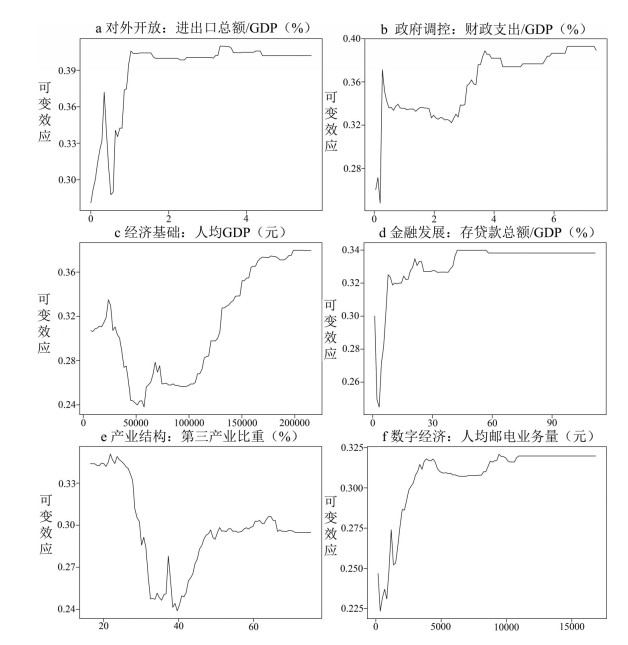

为增强随机森林模型的可解释性,利用偏依赖关系图(图 8)对影响因素输出值的边际影响进行可视化表达。由 图 8可知,对外开放、政府调控、金融发展、数字经济与生态福利绩效呈正向变动关系且具有“门槛效应”,经济基础、产业结构与生态福利绩效呈现出“W”型变动关系。具体来看:

|

图 8 生态福利绩效影响因子的偏依赖图 Fig.8 Partial Dependence of the Influencing Factors for the Ecological Welfare Performance |

(1)对外开放。由图 8a可知,当进出口总额/GDP小于0.5% 时,生态福利绩效迅速提升后而迅速下降;随着对外开放水平的扩大,进出口总额/GDP介于0.5—1.3% 左右时,生态福利绩效会再次升高,并达到峰值;尔后对生态福利绩效的影响显著减弱,表明对外开放过程中国外企业的进入,带来就业机会并提升了居民收入,国外先进的生产技术提高了资源利用率,有利于环境保护。与李在军等[45]认为外商投资对生态福利绩效具有抑制作用不同,本研究证实“污染天堂假说”在黄河流域生态福利绩效方面不成立,反而具有一定的“污染光环效应”。外来资本的进入可以有效促进经济增长,扩大就业,提高居民收入水平。然而,在缺乏监管的情况下,外资的引进也会导致“三高”企业进入,造成生态破坏和环境污染,抑制生态福利绩效。随着监管强度提升,环保政策强化以及技术创新等因素,外资的正向促进作用逐渐增强,助推了生态福利绩效提升。

(2)政府调控。由图 8b可知,政府调控能力对生态福利绩效影响具有阶段性。财政支出/GDP介于0—4%时为第一阶段,在财政支出/GDP为4% 时生态福利绩效达到最大值,波动幅度大;财政支出/GDP大于4% 后为第二阶段,生态福利绩效随之先缓慢下降后缓慢爬升,波动幅度小。政府调控对生态福利绩效的影响主要是通过两种方式:首先,政府通过财政支出完善了公共服务和社会保障,提高了民生福祉;其次,政府下达的环保政策能提高资源利用效率,减少环境污染,但环境规制力度过低无法有效管控污染企业,力度过高则有可能造成企业外迁或财务恶化,不仅损害区域经济发展,也无益绿色创新。政府调控有助于提高公共服务水平,扩大社会保障规模。然而,由于环境监管缺位,即使在政府调控下,仍可能出现优先促进经济增长而忽视环境保护的矛盾,导致生态福利绩效的下降。当政府逐步加强环境规制力度,并将经济增长与环境保护并重时,生态福利绩效将得到有效恢复并回升。

(3)经济基础。由图 8c可知,当人均GDP介于20000 —170000元时,生态福利绩效随之呈现“W”型变化,当人均GDP超过200000元后,生态福利绩效达到最大值。经济基础对人类福祉的影响远超于其他影响因子,尤其是对共同富裕指数具有十分重要的影响。随着经济发展,总体富裕度提升,但城乡差距导致了共同富裕指数的不稳定,间接导致了生态福利绩效的不稳定变化。生态福利绩效与经济基础之间是具有两阶段的正U型关系,符合“环境库兹涅茨曲线”。经济发展能够提升社会物质财富,为其他社会活动提供物质基础。但在追求快速工业化和城镇化的过程中,粗放型生产方式往往消耗大量资源,导致环境污染。只有经济增长实现由“量”到“质”的转变,生产方式向绿色低碳转型时,生态福利绩效将得到显著提升,环境负担逐渐减轻,社会的可持续发展能力得到增强。

(4)金融发展。由图 8d可知,生态福利绩效随着存贷款总额/GDP的增长呈现“深V型”先降低后上升的趋势;当存贷款总额/GDP介于10—40% 之间时,生态福利绩效波动上升至最高水平;当存贷款总额/GDP大于40%后,生态福利绩效随着存贷款总额/GDP的变化将不明显。表明金融发展最终提升了生态福利绩效,可能的解释是,金融发展能够促进地区间资本流动和资源配置,推动经济发展并促进共同富裕。金融发展在促进经济发展,推动产业的快速增长和资源的高效配置中起重要作用。然而,金融资本对传统资源密集型行业的支持促使其迅速扩张导致了环境污染和生态退化。随着金融体系逐步发展并扩大规模,绿色金融逐渐兴起,针对环保、节能和可持续发展的金融产品能够引导资金流向环保和低碳产业,支持绿色技术研发和环境保护项目。通过政策引导、市场激励和金融创新,金融资源开始逐步向绿色金融领域倾斜,改善了环境质量,促进了生态福利绩效的提升。

(5)产业结构。由图 8e可知,随着第三产业比重的增加,生态福利绩效的变化呈现“W”型变动,且当第三产业比重大于50% 后,生态福利绩效大致趋于一定水平上下波动。表明产业结构对生态福利绩效的影响效果是不同的,因为产业结构优化是一个动态的过程,根据“库兹涅茨法则”,产业结构升级促进了居民收入增长,推动了共同富裕。区别于Guo等[46]的观点,本研究指出产业结构升级对生态福利绩效呈现出的负向影响具有波动性。产业结构升级有助于提高资源利用效率,改善居民的生活环境和生活质量。第二产业主导的经济发展导致了资源过度开发和环境恶化,进而使生态福利绩效下降。当绿色产业崭露头角,仍有部分企业依赖传统的资源密集型行业,生态负担未能得到完全消除。同时,技术进步虽然推动了绿色转型,但其环保效益往往滞后,未必能立即显现。随着产业结构的调整和优化,经济正逐步向绿色、高效、低碳方向转型,生态福利绩效开始复苏。

(6)数字经济。由图 8f可知,在人均邮电业务量达到10000元之前,生态福利绩效随着人均邮电业务量快速波动提升,达到10000元后保持稳定。数字经济能够促进信息交互和地区间交流合作,助力地区绿色发展;同时,数字经济可以弱化城乡距离的影响,缩小就业的区域差,在改善收入分配、缩小城乡差距方面发挥了作用。证实了Yang等[47]发现的数字经济对生态福利绩效具有正向作用,本研究进一步发现,数字经济对生态福利绩效的影响存在一定的门槛效应。数字经济的推广使社会发展成果更全面地惠及人民。然而,由于技术进步的渐进性、初期投入的环境成本以及消费模式变化的逐步适应等原因,数字经济对生态福利绩效的影响存在滞后效应。在技术提升、数据基础设施完善、政策支持加强、企业转型、社会认知共同带动下,数字经济能够在各个层面逐步发挥其在提升生态福利绩效方面的最大潜力。

4 结论与讨论 4.1 结论本文构建了共同富裕目标下的生态福利绩效评价指标体系,采用Super-EBM模型测度黄河流域生态福利绩效,组合运用核密度估计、趋势面分析、空间自相关和随机森林模型对其时空演变特征进行研究,并对其影响因素进行实证分析,得到如下结论:

(1)时序演变上,黄河流域生态福利绩效水平总体升高,中游地区生态福利绩效水平最高,上游地区生态福利绩效的区域差异最小,黄河流域生态福利绩效具有两极化趋势。空间格局上,生态福利绩效高值区分布在陇南、陕西省中西部、豫南及鲁西南,形成“南高北低”的分布格局。

(2)黄河流域生态福利绩效具有较弱的正向空间相关性且相关性呈波动上升状态,其空间关联范围扩大但空间分布格局不稳定。高—高集聚区集中分布于黄河流域下游,形成一条连绵成片的集聚带并随时间扩散,低—低集聚区集中分布于内蒙古和陕北。

(3)黄河流域生态福利绩效是多因素交互作用的结果,前三位影响因子为:对外开放、政府调控、经济基础。对外开放、政府调控、金融发展、数字经济与生态福利绩效呈正向变动关系且具有“门槛”效应,经济基础、产业结构与生态福利绩效呈现出“W”型变动关系。

4.2 讨论本研究的贡献主要有以下两点:一是本文构建了以共同富裕为导向的生态福利绩效评价指标体系,在测度生态福利绩效的同时又对共同富裕水平进行了考察,丰富和完善了生态福利绩效评价框架。二是将随机森林模型引入生态福利绩效影响因素分析,进一步深化了生态福利绩效影响机理的理论认知,为后续相关研究提供了技术方法借鉴。本研究揭示了共同富裕目标下黄河流域生态福利绩效呈现出“中游>下游>上游”的空间格局特征,这一发现与陈少炜等[48]、Lan等[49]的研究结论相吻合,表明黄河流域经济发展水平与生态福利绩效之间表现为空间分布的非一致性,进一步验证了经济发展并非生态福利绩效提升的充分必要条件,暗示了生态福利绩效影响机制的复杂性,这一现象与朱媛媛等[8]的观点相契合,后者认为“生态福利绩效的提升对经济发展产生了一定的抑制效应”,暗含当前黄河流域经济发展与环境保护之间尚未实现理想的协调发展。本文的结果与徐志雄等[29]的研究一致,均表明对外开放对生态福利绩效具有显著正向影响,不具有“污染天堂”现象,揭示了黄河流域可能存在“污染光环”效应,这一发现为理解外部经济因素与生态福利之间的关系提供了新的视角。值得注意的是,本研究还验证了数字经济对生态福利绩效的门槛效应,与尹龙等[50]的结论一致,只有当数字经济发展到一定水平时,其潜力才能充分释放,对生态福利的提升产生积极作用,这一发现为政策制定者在推动数字经济与生态保护协同发展方面提供了重要的政策启示。最后,本文对比了李成宇等[13]的研究结论,后者认为环境规制对生态福利绩效具有抑制作用,而本研究则发现政府调控对生态福利绩效具有显著的促进作用,表明继续发挥政府“可见之手”的作用仍然是推动生态福利提升的必要路径。

根据本文的研究结论提出以下政策建议。具体包括:首先,大力发展绿色低碳经济,实现生态共富。加大绿色金融服务力度,激发绿色金融赋能绿色发展的潜力;健全生态产品价值实现机制,推动传统产业“产业生态化”,依托生态优势促进“生态产业化”,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。其次,统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴,促进城乡融合发展。以县域为载体加强城乡基础设施和社会保障建设,提升公共服务水平,确保发展成果共享,提升农村教育、文化、卫生水平,缩小城乡差距;同时,加快数字基础设施建设,发挥数字经济在资源集约利用与民生建设方面的赋能效应。第三,加快科技成果应用转化,因地制宜发展新质生产力。依托山东半岛城市群、中原城市群等中心城市地区建设创新载体和平台,引导人工智能、绿色能源和高端制造发展,培育壮大新兴产业和布局建设未来产业。此外,还应优化营商环境,在加强监管力度的基础上以高水平开放吸引高质量外资,构建更有活力的开放型经济体系,并强化黄河流域市域间技术、资金和人才的交流,实现生态保护与民生改善的跨区域协同提升。

本文从共同富裕视角对黄河流域生态福利绩效时空演变和影响因素进行了分析,将机器学习模型引入生态福利绩效的研究中,但仍存在可继续深化的空间。首先,本文以共同富裕指数表征社会福利水平,实现了人类福利内容的丰富,“双碳”目标对资源利用和环境保护提出了更高要求,未来可以依据“双碳”目标和共同富裕目标的共同约束对生态福利绩效评价指标体系进行优化;其次,随机森林模型研究影响因素的重要性排序和单因子对生态福利绩效的作用,却未实现影响因素间联动效应的推导,后续可开展生态福利绩效因子联动效应的研究;此外,县域是实现城乡融合、扎实推进共同富裕的重要环节,对于县区尺度上的生态福利绩效研究以及是否存在尺度效应也是未来值得探索的重要方向。

| [1] |

袁晓玲, 郭一霖, 王恒旭. 中国城市发展质量的时空分异及其驱动因素[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 129-138. [Yuan Xiaoling, Guo Yilin, Wang Hengxu. The spatial and temporal differentiation of urban development quality in China and its driving factors[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 129-138. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.015] |

| [2] |

张可云, 张颖. 不同空间尺度下黄河流域区域经济差异的演变[J]. 经济地理, 2020, 40(7): 1-11. [Zhang Keyun, Zhang Ying. The evolution of regional economic disparity in the Yellow River Basin at different spatial scales[J]. Economic Geography, 2020, 40(7): 1-11.] |

| [3] |

黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要[N]. 人民日报, 2021-10-09(1). [Outline of the Yellow River Basin ecological protection and high-quality development plan[N]. People's Daily, 2021-10-09(1).]

|

| [4] |

董莹, 孙玉环, 丁娇. 中国生态福利绩效驱动分解研究[J]. 地理学报, 2024, 79(5): 1337-1354. [Dong Ying, Sun Yuhuan, Ding Jiao. Decomposition of ecological welfare performance drivers in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(5): 1337-1354.] |

| [5] |

Daly H E. The economics of the steady state[J]. The American Economic Review, 1974, 64(2): 1521. |

| [6] |

诸大建, 张帅. 生态福利绩效及其与经济增长的关系研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(9): 59-67. [Zhu Dajian, Zhang Shuai. Research on ecological well-being performance and its relationship with economic growth[J]. China Population, Resource and Environment, 2014, 24(9): 59-67.] |

| [7] |

Yang J, Li Z G, Zhang D, et al. Spatial distribution characteristics and variability of urban ecological welfare performance in the Yangtze River economic Belt: Evidence from 70 cities[J]. Ecological Indicators, 2024, 160: 111846. DOI:10.1016/j.ecolind.2024.111846 |

| [8] |

朱媛媛, 张瑞, 顾江, 等. "双碳"目标下长江中游城市群生态福利绩效变化的经济——环境效应[J]. 经济地理, 2023, 43(5): 89-96. [Zhu Yuanyuan, Zhang Rui, Gu Jiang, et al. Economic and environmental effects of ecological well-being performance change of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River under the carbon peaking and carbon neutrality goals[J]. Economic Geography, 2023, 43(5): 89-96.] |

| [9] |

Chen X L, Yu Z, Di Q B. Assessing the marine ecological welfare performance of coastal regions in China and analysing its determining factors[J]. Ecological Indicators, 2023, 147: 109942. DOI:10.1016/j.ecolind.2023.109942 |

| [10] |

He S S, Fang B, Xie X. Temporal and spatial evolution and driving mechanism of urban ecological welfare performance from the perspective of high-quality development: A case study of Jiangsu Province, China[J]. Land, 2022, 11(9): 1607. DOI:10.3390/land11091607 |

| [11] |

Zhang Q F, Kong Q S, Zhang M Y, et al. New-type urbanization and ecological well-being performance: A coupling coordination analysis in the middle reaches of the Yangtze River urban agglomerations, China[J]. Ecological Indicators, 2024, 159: 111678. DOI:10.1016/j.ecolind.2024.111678 |

| [12] |

Cui S, Wang Y, Xu P, et al. Ecological welfare performance, industrial agglomeration and technological innovation: An empirical study based on Beijing-Tianjin-Hebei, Yangtze River Delta and Pearl River Delta[J]. Environment, Development and Sustainability, 2024, 26(1): 1505-1528. |

| [13] |

李成宇, 张士强, 张伟, 等. 中国省际生态福利绩效测算及影响因素研究[J]. 地理科学, 2019, 39(12): 1875-1883. [Li Chengyu, Zhang Shiqiang, Zhang Wei, et al. Measurement and influencing factors of interprovincial ecological well-being performance in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(12): 1875-1883.] |

| [14] |

Han H, Gu R, Yang Y. Impacts of low-carbon city pilot policy on ecological well-being performance across Chinese cities: A spatial difference-in-difference analysis[J]. Sustainable Cities and Society, 2025, 118: 105864. DOI:10.1016/j.scs.2024.105864 |

| [15] |

Zhou L J, Zhang Z Q. Ecological well-being performance and influencing factors in China: From the perspective of income inequality[J]. Kybernetes, 2023, 52(4): 1269-1293. |

| [16] |

Zhang Y, Cai X, Jiao L D, et al. Using eco-efficiency and ecowellbeing performance as indicators for urban sustainable development: A two-stage network analysis[J]. Sustainable Development, 2024, 32(3): 1825-1844. |

| [17] |

Zhang X, Xu X, Pan S, et al. Exploring the impact of low-carbon city pilot policy on urban ecological welfare performance: A quasinatural experiment in 282 Chinese cities[J]. Urban Climate, 2024, 58: 102216. DOI:10.1016/j.uclim.2024.102216 |

| [18] |

张杰, 刘润, 杨永春, 等. 中国城市生态福利绩效的时空演变及其动态模拟[J]. 生态学杂志, 2025, 44(1): 226-239. [Zhang Jie, Liu Run, Yang Yongchun, et al. Spatial-temporal evolution and dynamic simulation of urban ecological welfare performance in China[J]. Chinese Journal of Ecology, 2025, 44(1): 226-239.] |

| [19] |

冯吉芳, 袁健红. 中国区域生态福利绩效及其影响因素[J]. 中国科技论坛, 2016(3): 100-105. [Feng Jifang, Yuan Jianhong. Study on Chinese regional ecological well-being performance and its influence factors[J]. Forum on Science and Technology in China, 2016(3): 100-105.] |

| [20] |

Knight K W, Rosa E A. The environmental efficiency of wellbeing: A cross-national analysis[J]. Social Science Research, 2011, 40(3): 931-949. |

| [21] |

蓝以信, 黄宇焮, 李婵. 资源配置视角下长三角城市群生态福利绩效评价及其空间溢出效应[J]. 生态学报, 2024, 44(18): 8110-8125. [Lan Yixin, Huang Yuxin, Li Chan. Evaluation of ecological welfare performance and spatial spillover effects in the Yangtze River Delta urban agglomeration from a resource allocation perspective[J]. Acta Ecologica Sinica, 2024, 44(18): 8110-8125.] |

| [22] |

臧漫丹, 诸大建, 刘国平. 生态福利绩效: 概念、内涵及G20实证[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(5): 118-124. [Zang Mandan, Zhu Dajian, Liu Guoping. Ecological well-being performance: Concept, connotation and empirical of G20[J]. China Population, Resource and Environment, 2013, 23(5): 118-124.] |

| [23] |

Kubiszewski I, Costanza R, Franco C, et al. Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress[J]. Ecological Economics, 2013, 93: 57-68. |

| [24] |

杨瑞, 张然. 生态福利绩效视角下的绿色发展评价研究——以青岛市为例[J]. 生态经济, 2018, 34(12): 58-63. [Yang Rui, Zhang Ran. Study on green development evaluation of Qingdao from the perspective of ecological welfare performance[J]. Ecological Economy, 2018, 34(12): 58-63.] |

| [25] |

张文彬, 王赟. 可行能力视角下中国福利水平区域差异、动态演进与结构分解[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(12): 45-66. [Zhang Wenbin, Wang Yun. Regional differences, dynamic evolution and structural decomposition of China's welfare from the perspective of feasible capability[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2021, 38(12): 45-66.] |

| [26] |

朱媛媛, 张瑞, 顾江, 等. "双碳"目标下长江中游城市群生态福利绩效演变及驱动机制研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2231-2243. [Zhu Yuanyuan, Zhang Rui, Gu Jiang, et al. Spatiotemporal evolution and driving mechanism of ecological well-being performance in the urban agglomeration of the middle reaches of the Yangtze River under the carbon peaking and carbon neutrality goals[J]. Progress in Geography, 2022, 41(12): 2231-2243.] |

| [27] |

Wang S Y, Zhang Y X, Yao X R. Research on spatial unbalance and influencing factors of ecological well-being performance in China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(17): 9299. DOI:10.3390/ijerph.18179299 |

| [28] |

Teng Y H, Jin Y L, Wen H W, et al. Spatial spillover effect of the synergistic development of inward and outward foreign direct investment on ecological well-being performance in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(16): 46547-46561. |

| [29] |

徐志雄, 徐维祥, 刘程军. 城市生态福利绩效的动态演进及其影响因子探析——以黄河流域地级及以上城市为例[J]. 城市问题, 2021(7): 52-60. [Xu Zhixiong, Xu Weixiang, Liu Chengjun. The dynamic evolution of urban ecological welfare performance and its influencing factors: A case study of cities at and above the prefecture level in the Yellow River Basin[J]. Urban Problems, 2021(7): 52-60.] |

| [30] |

马远, 刘真真. 黄河流域土地利用碳排放的时空演变及影响因素研究[J]. 生态经济, 2021, 37(7): 35-43. [Ma Yuan, Liu Zhenzhen. Study on the spatial-temporal evolution and influencing factors of land use carbon emissions in the Yellow River Basin[J]. Ecological Economy, 2021, 37(7): 35-43.] |

| [31] |

郭付友, 佟连军, 仇方道, 等. 黄河流域生态经济走廊绿色发展时空分异特征与影响因素识别[J]. 地理学报, 2021, 76(3): 726-739. [Guo Fuyou, Tong Lianjun, Qiu Fangdao, et al. Spatio-temporal differentiation characteristics and influencing factors of green development in the ecoeconomic corridor of the Yellow River Basin[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(3): 726-739.] |

| [32] |

关哲, 邵战林, 潘佩佩, 等. 京津冀城市群土地利用效率与生态福利绩效耦合协调及影响因素研究[J]. 地域研究与开发, 2024, 43(1): 16-22. [Guan Zhe, Shao Zhanlin, Pan Peipei, et al. Coupling analysis of land utilization efficiency and ecological well-being performance of cities in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Areal Research and Development, 2024, 43(1): 16-22.] |

| [33] |

邹伟勇, 许玲丽. 中国共同富裕的测度、区域差异及动态演化[J]. 地理科学, 2024, 44(1): 71-81. [Zou Weiyong, Xu Lingli. Regional differences and dynamic evolution of common prosperity in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(1): 71-81.] |

| [34] |

赵林, 张春霆, 高晓彤, 等. 黄河流域绿色发展与共同富裕耦合协调水平变化及其影响因素[J]. 经济地理, 2024, 44(8): 57-67. [Zhao Lin, Zhang Chunting, Gao Xiaotong, et al. Spatiotemporal evolution and influencing factors of the coupling coordination level between green development and common prosperity in the Yellow River Basin[J]. Economic Geography, 2024, 44(8): 57-67.] |

| [35] |

仲崇阳, 马新啸, 郑国坚. 中国省域共同富裕水平的地区差异及驱动效应[J]. 经济地理, 2023, 43(8): 12-20. [Zhong Chongyang, Ma Xinxiao, Zheng Guojian. Regional differences and driving effects of China's provincial common prosperity level[J]. Economic Geography, 2023, 43(8): 12-20.] |

| [36] |

刘培林, 钱滔, 黄先海, 等. 共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J]. 管理世界, 2021, 37(8): 117-129. [Liu Peilin, Qian Tao, Huang Xianhai, et al. The connotation, realization path and measurement method of common prosperity for all[J]. Journal of Management World, 2021, 37(8): 117-129.] |

| [37] |

Tone K, Tsutsui M. An epsilon-based measure of efficiency in DEA: A third pole of technical efficiency[J]. European Journal of Operational Research, 2010, 207(3): 1554-1563. |

| [38] |

龙亮军. 综合福利视角下中国生态文明建设绩效评价及国际比较[J]. 自然资源学报, 2019, 34(6): 1259-1272. [Long Liangjun. Evaluation of ecological civilization construction performance and its international comparison from the perspective of overall well-being[J]. Journal of Natural Resources, 2019, 34(6): 1259-1272.] |

| [39] |

李江苏, 孟琳琳, 李韦华, 等. 黄河流域生产性服务业综合发展水平时空演变及影响因素分析[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 116-125. [Li Jiangsu, Meng Linlin, Li Weihua, et al. Spatial-temporal and influencing factors of comprehensive development level of produces services in the Yellow River Basin[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 116-125. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.014] |

| [40] |

Breiman L. Random forests[J]. Machine Learning, 2001, 45: 5-32. |

| [41] |

赵林, 曹乃刚, 高晓彤, 等. 环渤海地区生态福利绩效水平时空特征及其影响因素[J]. 经济地理, 2024, 44(3): 178-188. [Zhao Lin, Cao Naigang, Gao Xiaotong, et al. Spatial-temporal pattern of ecological well-being performance level and its influencing factors in Bohai Sea Rim region[J]. Economic Geography, 2024, 44(3): 178-188.] |

| [42] |

Zhang C, Li J X, Liu T F, et al. The spatiotemporal evolution and influencing factors of the Chinese cities' ecological welfare performance[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(19): 12955. DOI:10.3390/ijerph191912955 |

| [43] |

王柏杰, 周斌. 货物出口贸易、对外直接投资加剧了母国的环境污染吗?——基于"污染天堂假说"的逆向考察[J]. 产业经济研究, 2018(3): 77-89. [Wang Baijie, Zhou Bin. Does the export of goods and outward foreign direct investment exacerbate the environmental pollution in the home country? Reverse investigation based on the "pollution heaven hypothesis"[J]. Industrial Economics Research, 2018(3): 77-89.] |

| [44] |

林克涛, 邓惺炜, 叶颉. 福建省生态福利绩效影响因素研究[J]. 地球环境学报, 2022, 13(5): 588-597. [Lin Ketao, Deng Xingwei, Ye Jie. Research on influencing factors of ecological welfare performance in Fujian Province[J]. Journal of Earth Environment, 2022, 13(5): 588-597.] |

| [45] |

李在军, 胡美娟. 江苏省生态福利绩效时空演化及影响机制研究[J]. 世界地理研究, 2023, 32(3): 124-135. [Li Zaijun, Hu Meijuan. Spatialtemporal evolution and formation mechanism of ecological well-being performance in Jiangsu Province[J]. World Regional Studies, 2023, 32(3): 124-135.] |

| [46] |

Guo B N, Tang L, Zhang H. Environmental regulation, industrial structure upgrading and ecological welfare performance: An empirical analysis based on China's provincial panel data[C]. West Forum on Economy and Management, 2022, 33(2): 46-55.

|

| [47] |

Yang L, Ma Z L, Xu Y. How does the digital economy affect ecological well-being performance? Evidence from three major urban agglomerations in China[J]. Ecological Indicators, 2023, 157: 111261. DOI:10.1016/j.ecolind.2023.111261 |

| [48] |

陈少炜, 罗林杰, 查欣洁. 黄河流域生态福利绩效测算及影响因素分析[J]. 生态经济, 2021, 37(9): 146-154. [Chen Shaowei, Luo Linjie, Zha Xinjie. Research on the measurement and influencing factors of ecological well-being performance: evidence from the Yellow River Region of China[J]. Ecological Economy, 2021, 37(9): 146-154.] |

| [49] |

Lan F, Hui Z, Bian J, et al. Ecological well-being performance evaluation and spatio-temporal evolution characteristics of urban agglomerations in the Yellow River Basin[J]. Land, 2022, 11(11): 2044. DOI:10.3390/land11112044 |

| [50] |

尹龙, 郭子彤. 数字经济对生态福利绩效的影响研究——基于中介效应和门槛效应的实证检验[J]. 调研世界, 2024(7): 27-39. [Yin Long, Guo Zitong. Research on the impact of digital economy on ecological welfare performance: An empirical test based on the mediation effect and the threshold effect[J]. The World of Survey and Research, 2024(7): 27-39.] |