2. 北京大学 城市与环境学院, 北京 100871;

3. 华东师范大学 中国行政区划研究中心, 上海 200241;

4. 华东师范大学 未来城市实验室, 上海 200241;

5. 上海师范大学 全球城市研究院, 上海 200234;

6. 上海大学 上海美术学院建筑系, 上海 200072

2. College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;

3. Research Center for China Administrative Division, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

4. Future City Lab, East China Normal University, Shanghai 200241, China;

5. Institute for Global City, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China;

6. Shanghai Academy of Fine Arts, Shanghai University, Shanghai 200072, China

随着经济社会的不断发展,城市人口活动多样化、延时化的新趋势催生了建设24小时城市、激发城市持续活力的新要求。24小时城市要求根据人们在不同时间的行为活动来组织城市的全时化功能设计[1],旨在塑造昼夜繁荣的经济景观和持续活跃的城市环境。24小时城市建设最早由欧美城市掀起[2],当前也受到我国央地层面的高度重视。上海市率先提出“建设具有引领性、高质量和可持续发展的24小时活力城市”的发展目标①,强调了城市活力的重要价值。“城市活力”的概念是将城市类比为生物有机体,由城市中人们活动及其场所相互交织形成城市活力[3]。对城市活力的测度和分析是城市研究的重要主题。早期研究大多基于实际的城市空间及生产活动来刻画城市活力,将城市活力投射到土地利用、街区规模、建筑景观、企业营收等物质层面[3-5]。随着城市研究对“人文关怀”的愈发强调以及相关数据技术的不断进步,城市活力的评价工具和手段也更加多元。特别是通过人口及其活动来刻画城市活力,能够触及城市活力的本质来源,为城市规划和治理提供更加精确、有效的参考。国外学者以伦敦、芝加哥、奥斯陆等城市作为研究案例,综合利用问卷调查、网络爬虫等技术手段,广泛收集人口数量、分布、活动以及对城市的感知印象等多元信息,来测度并分析城市活力,在较高精度上呈现了复杂的城市活力空间格局[6-8]。

在“建设24小时城市”的新目标导向下,城市活力的刻画需要同时考虑人口活动的空间集聚和时间持续两个维度,全面探索城市人口活动的时空格局,揭示城市活力的新特征和新规律。人口的昼夜活动是最基本、最主要且变化最频繁的城市人口时空模式[9],国内外学者利用昼夜人口数据开展了大量研究。早期研究主要关注昼间人口,例如观测城市中心商务区的昼间人口来往,探讨通勤人口的迁移与集聚现象[10],或是基于昼间人口与活动,分析城市土地利用类型及其转换[11]。随着技术的进步和数据的完善,夜间人口也被纳入研究视野,并与夜间灯光等数据相结合来分析夜间消费等活动[12]。在城市活力的研究主题下,国外学界较早引入昼夜人口的研究技术,通过流量观测、交通调查、O—D矩阵和土地利用吸引权重等方法来模拟昼夜人口空间分布,据此刻画城市活力并探讨昼夜人口与城市公共设施、公共服务和公共安全等社会问题之间的关系[13-15]。国内相关研究起步较晚,目前主要关注昼夜人口的总量估算和结构分析,且大多基于昼间人口或夜间人口来分别刻画不同时段的城市活力格局[16],而较少将昼夜人口数据结合分析,因此未能体现城市活力的持续性特征。在我国主要大城市掀起24小时城市建设热潮的现实背景下,亟需补足城市活力研究在昼夜时间尺度上的量化缺陷,将城市人口的昼间与夜间活动结合起来考察,描绘城市活力持续与变化的动态,这正是本文研究的出发点和创新点所在。城市建成环境是城市人口活动的主要载体,影响人口活动的规模、内容和持续时间,从而影响城市活力的形成与变化[17]。探究建成环境对城市活力的影响可以为城市规划和管理提供参考。

综上所述,本文同时关注城市活力在时间和空间上的双重属性,根据昼夜人口的持续时空集聚提出“城市持续活力”的概念,以期补充现有研究偏重空间维度、分离活动时段的局限,也响应了现阶段复苏和激发城市活力的现实诉求。本文的研究问题是:①基于昼夜人口的城市持续活力呈现怎样的空间格局?②什么样的建成环境影响了这种格局?本文以上海市中心城为案例地,基于2019—2021三年的昼夜人口数据来表征城市持续活力并刻画其空间格局,通过空间计量模型来探讨建成环境对空间格局的影响,期望为上海市复苏和激发城市持续活力、建设24小时活力城市提供参考和建议。

1 数据与方法 1.1 研究范围与数据来源本文参考《上海市城市总体规划(2017—2035年)》,以外环高速公路为界,确定其内“中心城”(The Inner Areas of the Main City,IMC)为研究范围(图 1),面积约664 km2,涉及上海市16个市辖区中的11个。从现实情景来看,首先,“中心城市”正是24小时城市概念及规划提出之初所明确的发展对象,即期望通过全时化建设来重振城市中心活力、缓解内城衰败问题[2];其次,该区域包含上海市规划的中央活动区,需要打造多样空间、服务多元需求;再次,该区域是上海城市功能的主要承载区和城市能级的关键支撑区。研究具有持续活力的中心城将有利于上海实现卓越全球城市的愿景。

|

图 1 研究范围 Fig.1 Study Area |

本文基于昼夜人口来表征城市持续活力。现有研究通常利用移动定位、手机通讯、网站流量、交通轨迹等大数据技术推算获得昼夜人口数据,具有准确、即时、覆盖广泛、信息全面等优势,广泛应用于城市人口分布[18]、功能分区[19]和设施配置[13]等研究。本文所用的昼夜人口数据来自上海脉策数据科技有限公司提供的中国联通2019—2021三年间手机信令的1 km×1 km大小的栅格数据,能够精准反映昼夜人口空间分布。该数据是基于2019年4月、2020年5月和2021年1月的手机信令数据并经清洗和推算得到当年的昼夜人口数据,再对照当年的人口统计数据作修正校验。2019 —2021年这一研究期涵盖了重大公共卫生事件发生及其前后年份,对该案例的观察有助于揭示城市持续活力在特定时期的变化,并为冲击后复苏城市持续活力提供建议。此外,功能设施、道路网络、街道区划、用地类型等城市空间基础数据均来自全国地理信息资源目录服务系统等可信数据源。

1.2 研究方法 1.2.1 城市持续活力的表征本文以1 km×1 km栅格为数据单元(下文也称“区块”),将城市持续活力定义为城市人口的持续集聚。首先,基于人口数量来初步测度城市活力,以2019年为基年,参考霍华德·纳尔逊在美国城市功能分类研究中所用方法[20]并结合数据实际情况,以人口数量的平均值加一个标准差为划分标准,高于该值为“多”,低于该值为“少”。其次,加入昼夜人口的时间属性来刻画城市持续活力。参考伦敦、悉尼、纽约等城市对昼夜的定义,以6点到18点为“昼”,以18点到次日6点为“夜”[21]。将“昼夜”的时间属性与“多少”的数量属性相结合,用“昼多夜多”、“昼多夜少”、“昼少夜多”、“昼少夜少”4种组合表征城市持续活力的4种类型,分别为:“持续活跃”、“昼间活跃”、“夜间活跃”、“持续不活跃”。最后,利用ArcGIS软件可视化呈现4种类型区块的空间分布,刻画出2019—2021三年间上海市中心城城市人口空间集聚和时间持续(即城市持续活力)的空间格局。

1.2.2 区块建成环境特征的测度建成环境是为满足城市人口的活动和需求而提供的人造环境,相关测度大多采用密度、混合度、多样性、可达性等指标[22]。参考相关研究[17, 23]并结合研究内容,本文从功能性和通达性两方面构建区块建成环境特征的指标体系(表 1)。前者由功能密度和功能多样性来刻画,强调人们“有去处、有玩法”的城市功能设施的集中性和丰富性;后者由交通节点密度、路网密度和路网多样性来刻画,注重人们“有去路、易出行”的城市交通出行的可达性和便利性。两方面因素共同引致了城市人口活动的空间格局[24],影响了城市持续活力的空间分布。

| 表 1 区块建成环境特征的指标体系 Tab.1 Indices of Built Environment Characteristics |

区块内的功能分为公园绿地、住宅街区、体育休闲、科教文化、旅游出行、餐饮住宿、购物消费及日常服务等类型[19, 25]。功能密度即某一区块内所有类型功能节点的数量,计算公式如下:

| $ function\_den=\sum\nolimits_{i=1} M_{i j} $ | (1) |

其中,Mij表示区块j内第i类功能节点的数量。

功能多样性采用辛普森指数(Simpson Index)进行计算[26],该指数来源于生态学领域,通常用于计算物种多样性,近年来也常用于刻画土地利用混合度[27]、产业技术融合度[28]等。本文用区块内某类功能节点数量占功能节点总数的比重来计算功能多样性。计算公式如下:

| $ function\_div=1-\sum\limits_{i=1} P_{i j}^2 $ | (2) |

其中,

| $ P_{i j}=\frac{M_{i j}}{N_j} $ | (3) |

Pij表示区块j内第i类功能节点数量Mij占该区块内功能节点总数Nj的比重。

交通节点涉及停车场、公车站、地铁站、十字路口等,其密度即某一区块内的交通节点数量。路网密度即某一区块内的城市道路长度(单位为km/km2)。根据《城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)》和《城市综合交通体系规划标准(GB/T51328-2018)》将城市道路划分为快速路、主干路、次干路、支路4个级别,同样采用辛普森指数,用区块内某一级别道路长度占道路总长度的比重来计算路网多样性。

1.2.3 计量模型构建(1)空间自相关性检验

为判断昼夜人口数据是否存在空间自相关性,利用全局莫兰指数(Global Moran's I)进行检验。在构建空间权重矩阵时,考虑到栅格数据的特征,采用二进制Queen邻接并设邻接的秩为1,即当两个栅格拥有共同的顶点或边界时,邻接关系值为1,否则为0。

全局莫兰指数的取值范围在-1到1之间,若大于0则说明昼夜人口存在空间正相关性;若小于0则说明昼夜人口存在空间负相关性;若等于0则说明昼夜人口在空间上不相关,表现为无规律的随机分布;全局莫兰指数的绝对值越大,则说明昼夜人口的空间自相关性越强。

(2)空间计量模型回归

本文构建了2019—2021三年间上海市中心城710个区块的昼夜人口面板数据,用昼夜人口分别表征昼间活力和夜间活力并将其作为因变量,以功能密度、功能多样性、交通节点密度、路网密度、路网多样性5项指标作为自变量。考虑到本文研究期为重大公共卫生事件前后三年,该时期内城市建设进程非常缓慢,建成环境没有发生实质性改变。为保证建成环境刻画的准确性和可靠性,本文统一采用2021年的空间数据来计算上述自变量。面板数据的估算方法主要有三种:一是将其看成截面数据而进行混合回归(Pooled Regression),即假定每个个体都拥有完全相同的回归方程,忽略个体间不可观测或被遗漏的异质性;二是为每个个体估计单独的回归方程,忽略个体间的共性且对样本容量需求较大;三是采用个体效应模型(Individualspecific Effects Model)进行回归。这是一种折中策略,假定个体的回归方程拥有相同的斜率,但用不同的截距项来捕捉异质性。个体效应模型的表达式如下:

| $ Y_{i t}=\beta X_{i t}+\delta Z_i+u_i+\varepsilon_{i t} \quad(i=1, \cdots, n ; t=1, \cdots, T) $ | (4) |

其中,i表示区块,t表示年份,Xit为随时间而变的个体特征,Zi为不随时间而变的个体特征,ui+εi为复合扰动项,其中的ui为无法观测的随机变量,代表个体异质性,εit为随个体与时间而改变的扰动项。根据ui的性质将个体效应模型分为两类:①固定效应模型(Fixed Effects Model,FE),其ui与某个自变量相关;②随机效应模型(Random Effects Model,RE),其ui与所有自变量均不相关。在实际的回归估计中,需要进行F检验或LM检验来确定是否应当采用个体效应模型。本文的自变量数据在3个年份截面上都相同,其在固定效应模型中将被忽略而无法参与回归,加之随机效应模型能够考虑个体效应之间的相关性,减少模型自由度,避免固定效应模型的伴随参数问题[29],故本文选择建立随机效应模型。随后进行了LM检验,结果表明模型中存在反映个体特性的随机扰动项ui,也印证了模型选择的合理性。

空间面板模型将空间相关和空间差异等影响因素纳入计量模型[30],通过空间权重矩阵体现研究数据的空间位置和邻接关系,其表达式如下:

| $ \begin{aligned} Y_{i t} & =\lambda \sum\limits_{j=1}^n W 1_{i j} Y_{j t}+\beta X_{i t}+\delta W 2_{i j} X_{j t}+u_{i t}, \\ u_{i t} & =\rho \sum\limits_{j=1}^N W 3_{i j}+\varepsilon_{i t} \end{aligned} $ | (5) |

其中,W1、W2和W3均为空间权重矩阵,分别表示因变量Yit之间的空间相关性、自变量Xit之间的空间相关性和随机误差项uit之间的相关性,据此划分3种常用的空间面板模型:①空间面板自回归模型(Spatial Panel Autoregression,SPAR)或称空间面板滞后模型(Spatial Panel Lag Model,SPLM):强调区块昼夜人口受到邻近区块昼夜人口的影响;②空间面板杜宾模型(Spatial Panel Durbin Model,SPDM):强调区块昼夜人口受到邻近区块昼夜人口及建成环境的影响;③空间面板误差模型(Spatial Panel Error Model,SPEM):强调区块昼夜人口受到邻近区块的其它遗漏变量的影响。其中,空间面板杜宾模型不仅能够捕捉因变量和自变量的空间相互作用和空间滞后效应,还考虑了自变量的空间相关性和空间溢出效应,可以在一定程度上解决遗漏变量问题,有效降低有偏估计的发生概率[31]。结合研究背景[32]和现实情景,本文认为邻近区块的建成环境(自变量)和昼夜人口(因变量)都会影响所关注区域的昼夜人口,应当建立空间杜宾模型。综上,本文建立随机效应空间面板杜宾模型(RE-SPDM)来进行实证分析。

本文以“持续活跃”、“昼间活跃”、“夜间活跃”、“持续不活跃”4种城市持续活力类型作为因变量,沿用前述自变量,进一步探讨区块建成环境对不同类型城市持续活力的差异化影响。对于这种离散的类型变量,通常建立多值Logit模型来进行估算,同样采用随机效应回归,建立随机效应面板多值Logit模型(RE-MLM)。

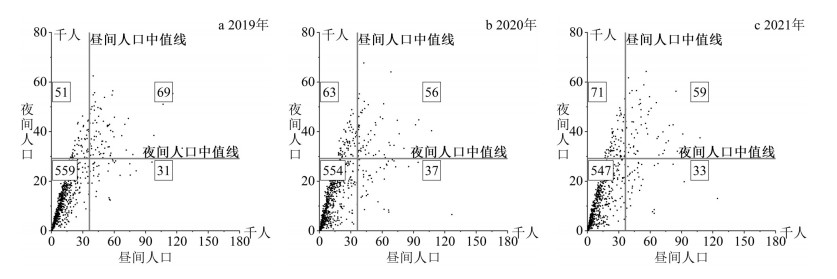

2 城市持续活力的空间格局 2.1 昼夜人口数据的基本特征本文基于昼夜人口数据在“时间”和“数量”上的双重属性,用横轴和纵轴分别代表昼间人口和夜间人口,用平均值加一个标准差标示人口中值线,以象限散点图(Quadrant Scatter Plot)形式直观呈现研究期内上海市中心城昼夜人口数量与城市持续活力类型的特征(图 2)。第一、二、三、四象限分别对应“持续活跃”、“夜间活跃”、“持续不活跃”、“昼间活跃”。

|

图 2 2019—2021年上海市中心城昼夜人口数量与城市持续活力类型 Fig.2 Daytime and Nighttime Population and Urban Continuous Vitality Types of Shanghai IMC (2019—2021) 注:图中方框内数字为该象限散点数量。 |

首先,人口数量的昼夜差异和年际差异明显。结合特征指标(表 2)来看,不同年份内,昼间人口的平均值、最大值和最小值均高于夜间人口,表明中心城昼间活力明显高于夜间活力。从时间序列来看,对人口数据作Friedman检验发现三年间昼间人口和夜间人口各自均表现出显著的年际差异,各自的平均值均先减小后增大,且2021年数值低于2019年,可见中心城整体活力先衰退后回升,但并未完全恢复。同时,昼夜人口数值差距先减小后增大,表明城市昼夜活力差异先缩小后扩大。

| 表 2 2019—2021年上海市中心城昼夜人口数量特征 Tab.2 Characteristics of Daytime and Nighttime Population of Shanghai IMC (2019—2021) |

其次,城市持续活力类型数量差异明显。持续不活跃类型数量最多且远超其它类型,昼间活跃类型数量最少,持续活跃和夜间活跃两种类型数量相当,均略多于昼间活跃类型。三年间各类型数量发生较大变化。2019年,持续活跃和持续不活跃类型数量均为三年中最多,昼间活跃和夜间活跃类型数量则为三年中最少。2020年,持续活跃和持续不活跃类型数量减少,而昼间活跃和夜间活跃类型数量增多,表明城市活力持续性减弱,单一时段活跃情况突显。2021年,持续活跃和夜间活跃类型数量增多,昼间活跃和持续不活跃类型数量减少,表明城市持续活力有所恢复,并可能受到夜间活动的积极影响,但与2019年仍存在差距。

总体而言,上海市中心城人口数量和城市活力的昼夜差距较大,昼间活力显著高于夜间活力,城市持续活力各类型数量差异明显。从时间序列来看,2019年城市持续活力状况相对最佳,2020年活力持续性显著下降,2021年活力复苏但仍有差距,并表现出夜间活跃的新趋向。

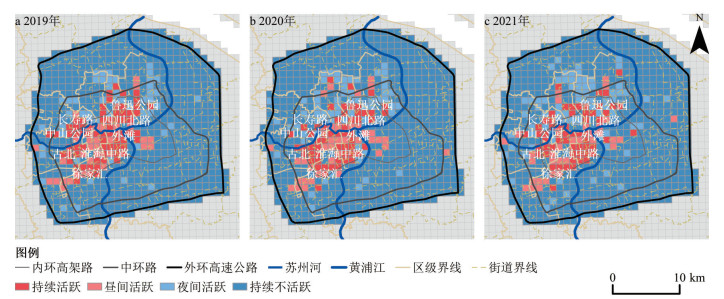

2.2 城市持续活力的空间格局利用ArcGIS软件对研究期内上海市中心城城市持续活力状况作可视化呈现(图 3),城市持续活力类型存在明显的空间分异。持续活跃和昼间活跃区块大多分布在内环高架路以内,并集中在黄浦江以西地区,主要是黄浦区、静安区南部、虹口区南部、徐汇区北部和长宁区东部。夜间活跃区块主要分布在中环路北段附近,即静安区和虹口区北部。持续不活跃区块的分布范围最广,大体分布在中环路以内黄浦江以东地区和中环路以外地区。

|

图 3 2019—2021年上海市中心城城市持续活力的空间格局 Fig.3 Spatial Pattern of Urban Continuous Vitality in Shanghai IMC (2019—2021) |

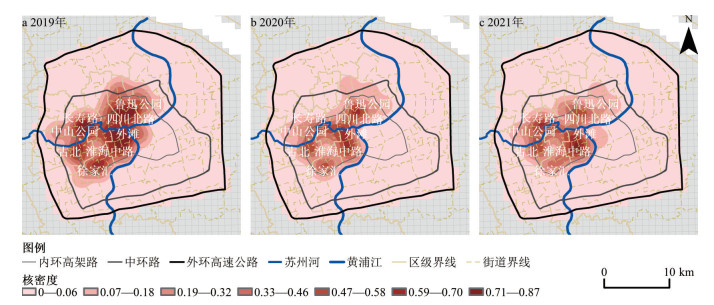

从时间序列来看,2019年城市持续活力状况较佳,持续活跃区块分布范围为三年中最广。进一步结合核密度分析图(图 4)和由百度地图提供的遥感影像地图识别发现,该类型区块主要分布在黄浦江以西、苏州河沿岸的内环地区,并基本形成5处集聚,即黄浦区的南京东路—外滩—豫园—淮海中路商圈,徐汇区的徐家汇商圈,虹口区的鲁迅公园—四川北路商圈,普陀区的长寿路商圈以及长宁区的中山公园—古北商圈。2020年城市持续活力状况有所衰退,持续活跃区块分布范围收缩,并有少量持续不活跃区块散布其中,导致其集聚程度减弱。核密度分析图中仅有南京东路—豫园和徐家汇两处地区呈现相对较强的集聚态势,且核密度数值整体下降。2021年城市持续活力状况略有好转,昼间活跃和夜间活跃区块数量较2020年增加并向中环路以外地区分布,整体空间格局较2019年明显分散,外围活跃区域多为零星分布,且有不活跃区域混杂其中。值得注意的是,多处区域由持续不活跃变为夜间活跃,其中多地在2021年积极开展夜间集市、展览、演出等活动,如闵行区的“首尔夜市”和宝山区的“申夜魔市”等,夜间活力均有所增长。此外核密度格局与2019年趋同,虹口区、普陀区重新形成集聚,但核密度数值较低,表明相关区域尚未恢复至2019年的活跃状态。

|

图 4 2019—2021年上海市中心城持续活跃区块核密度分析图 Fig.4 Kernel Density Diagrams of Continuously Active Raster of Shanghai IMC (2019—2021) |

总体而言,2019—2021三年间,上海市中心城城市持续活力的空间格局既表现出普遍特征,也呈现了动态演化。首先,在空间特征上,持续活跃和昼间活跃区块主要分布在内环以内尤其是浦西地区,夜间活跃区块主要分布在中环路北段附近地区,持续不活跃区块主要分布在黄浦江以东及中环路以外地区。具体来看,南京东路、徐家汇等地活跃状态相对最佳,体现了大型商圈及其复合功能对城市活力的激发和维持作用。其次,在时序变化中,城市持续活力先衰退后回升,但2021年与2019年仍有差距,空间格局趋于分散,不活跃区域在活跃区域中的混杂导致出现局部“断裂”和“空心”的不连续现象。

3 建成环境对城市持续活力的影响 3.1 数据处理与检验为便于数据检验及模型建立,首先考察昼夜人口数据的分布特征。对2019—2021三年间昼夜共6组人口数据分别作正态分布检验,结果表明原始数据均不符合正态分布,有必要对其进行变换。参考相关变换方法文献,结合原始数据右偏、陡峭的形态特征,本文采用Yeo-Johnson幂变换方法[33]将原始数据变换为近似服从正态分布。

本文利用Stata软件计算变换后6组数据的全局莫兰指数(表 3)。结果表明,6组数据均具有较强的空间自相关性,且均为正相关,体现了数据之间的空间相关性和邻近相似性,同时z得分均为正值且普遍较高,p值均小于0.01,说明该结果置信度高、显著性强。因此,有必要建立空间计量模型,将空间因素纳入实证分析。

| 表 3 全局莫兰指数结果 Tab.3 Result of Global Moran's I |

本文利用Stata软件建立普通随机效应模型(RE)和随机效应空间面板杜宾模型(RE-SPDM)。对比两个模型的相关参数,发现RE-SPDM模型的拟合效果更好、解释能力更强。估算结果显示方差膨胀因子均小于10,自变量不存在多重共线性问题(表 4)。

| 表 4 RE-SPDM模型的估算结果 Tab.4 Estimates of RE-SPDM |

具体来看,一是功能多样性、交通节点密度和路网多样性对昼间活力和夜间活力均具有显著正向影响。首先,功能多样性代表区块内功能设施的复合开发与多元配置,为人们提供了多种多样的“玩法”,从而丰富了功能使用体验。其次,交通节点密度代表区块内交通设施的密集配置与便利换乘,路网多样性则代表区块内道路网络的多级设置与丰富供给,这为人们提供了便捷连通的“去路”,从而提高了交通出行体验。上述三者均能吸引人口集聚,进而激发并维持城市活力。

二是功能密度和路网密度对昼间活力具有显著正向影响,对夜间活力的影响则不显著,这可能与人们昼夜活动及需求的差异有关。在昼间时段,人们的活动以上学、工作以及旅游观光等为主,餐饮、购物和出行设施是昼间人口集聚的重要影响因素[34]。如图 3所示,昼间活跃区块大多分布在商业、贸易及办公集中区,反映出昼间人口对相应特定功能设施的需求偏好。此外,昼间的交通设施特别是公共交通供给数量与频率以及停车场使用率都非常高,能够更好地匹配昼间人口的出行需求,从而更加显著地促进人口集聚、激发城市活力。相较而言,在夜间时段,人们的活动以休闲娱乐和休息居住为主,更加注重设施多样性和场所可达性,而对设施和路网的密度并不敏感。

三是空间自相关系数在两个模型中均显著为正,表明城市持续活力受到空间邻近性的正向影响,邻近区块活力状况的提升具有空间溢出效应,城市活力强、持续状态好的区块能够激发邻近区块活力,进而形成更大范围的活跃区域。

本文进一步利用Stata软件建立随机效应面板多值Logit模型(RE-PMLM),并按软件默认设置,以样本观测数最多的持续不活跃组别作为基准组。估算结果显示(表 5),功能多样性和交通节点密度对3个组别均具有显著的正向影响(功能密度对3个组别均不具有显著影响,故不作分析)。

| 表 5 RE-PMLM模型的估算结果 Tab.5 Estimates of RE-PMLM |

与表 4相比,该结果不仅再次印证了城市功能复合建设对城市持续活力的强大促进作用,也重新确证了交通节点密集配置对城市活力的激发和维持作用。这两个解释变量在持续活跃组别中的系数值最大,表明功能多样性较高、交通节点密度较大的区块更易成为持续活跃区块。路网密度对3个组别呈现出不同方向的影响,其显著有利于昼间活跃区块的形成,但却不利于持续活跃和夜间活跃区块的形成。该结果与表 4相似,再次验证简单地增加单一类型道路长度来“织密”路网,并不能满足城市人口在昼夜不同时段的出行需求。相比之下,路网多样性对持续活跃组别具有显著正向影响,同时潜在有利于另外两个组别,该结果揭示了城市路网中不同等级道路的合理配置能够激发城市持续活力。

4 结论与讨论 4.1 结论城市持续活力是城市发展的基础和动力,表现为人口活动的空间集聚和时间持续,并受到建成环境的显著影响。复苏和激发城市持续活力在现阶段对于促进城市经济发展更具重要意义。本文响应上海建设24小时活力城市的愿景,以上海市中心城为案例地,基于2019—2021三年的昼夜人口栅格数据表征城市持续活力,划分“持续活跃”、“昼间活跃”、“夜间活跃”、“持续不活跃”4种类型,分析其空间格局和变化特征,并利用空间面板杜宾模型和面板多值Logit模型,从功能性和通达性两方面来探讨区块建成环境对城市持续活力的影响。研究发现:

(1)上海市中心城城市持续活力存在空间分异和时序变化。从空间格局来看,约8% 的地区具有昼夜持续活力,内环以内地区的持续活跃区块多于外围区域。空间格局由内到外依次是以持续活跃和昼间活跃类型为主的混合区域、以夜间活跃类型为主的零散区域、以持续不活跃类型为主的外围区域。从时间序列来看,研究期内城市持续活力呈现出先衰退后回升的变化:在数量上主要表现为持续活跃区块先减少后增多,在空间格局中主要表现为持续活跃区块分布范围先收缩后扩张。

(2)上海市中心城城市持续活力受到区块功能多样性、交通节点密度和路网多样性以及空间邻近性的显著正向影响。一方面,区域自身功能设施、交通设施和道路网络的合理设置为人们的活动提供了丰富的“去处”和便捷的“去路”,能够吸引人口集聚并形成城市持续活力;另一方面,邻近区域之间的积极互动产生了正向的空间溢出效应,能够激发彼此的城市持续活力。此外,功能密度和路网密度对昼间活力具有较为显著的正向影响,表明特定时间段内功能设施和道路网络的规模效益有利于激发昼间活力。

4.2 讨论当前,复苏和激发城市活力成为实现城市经济增长的策略之一。城市活力由人口及其活动来表征。随着信息技术的快速发展,手机信令、社媒签到、公交刷卡等带有精准定位信息的细粒度时空大数据可以用于推算人口数据、模拟人口活动[17, 35]。在城市人口活动多样化与全时化的新趋势下,本文提出的“城市持续活力”概念不仅强调空间上的集聚,还关注时间上的持续,在一定程度上突破了过往城市活力研究中“昼夜分割”而不连续的局限[18],能够更加全面地表征城市活力状况,并回应了24小时城市的建设趋向。

基于昼夜人口来考察城市持续活力是对“以人为本”的现代城市治理观念的响应,也是对城市活力研究的拓展。首先,本文基于昼夜人口的时空集聚来刻画城市持续活力,在本质上反映的是城市人口的社会需求,这与现有研究利用生产、流通、交易等经济过程数据来评价城市活力的社会生产角度有所不同。本文描绘的城市活力空间格局特别是对办公区的活力评价结果也与现有研究存在较大差异[36],不仅揭示了办公区在活力持续性方面的劣势,同时表明能够满足多样需求的功能空间的持续活力相对优于单一功能空间。其次,本文着重考察了与人口活动切实相关的建成环境特征而非经济产值、就业水平等抽象的宏观条件对城市持续活力的影响。本文特别关注了人口活动对“去处”和“去路”的双重诉求,从功能性和通达性两方面构建区块建成环境特征的二级指标体系,在更加精细的空间尺度和数据精度上实证区块建成环境对城市持续活力的影响。结果表明多种功能设施的复合配置和不同等级道路的混合分布显著有利于激发城市持续活力,而既往研究通常强调的密度指标[17, 23]在本研究结果中仅对城市昼间活力具有激发作用,由此印证了城市建设与发展中的多样性原则[3]。

研究结果可为上海市实现24小时活力城市建设目标提供以下政策建议:

(1)合理配置功能,提升多样属性。在同一空间中配置多样化的功能设施,以丰富的功能、完善的服务、复合的空间来吸引并兼容不同人群在不同时段的集聚与活动。

(2)合理规划路网,提高交通效率。根据不同等级道路的功能特性来组织路网,提高路网的连通水平和运行效率,同时在路网中增设停车场、公车站、十字路口等交通节点,满足不同人群在不同时段的出行需求并创造良好的出行体验。

(3)利用昼夜差异,匹配对症策略。根据人口活动的时段差异来指导城市功能安排。对于主要承担昼间活动的区域,应当着力提高功能设施的布局密度来增加供给以满足昼间人口活动需求。此外,应当规划特定的夜间活动区域,重视其功能设施和交通设施的多样化建设,营造环境以释放夜间人口消费潜力。

(4)联动邻近区域,促进活力溢出。对邻近区域的功能设施和交通设施进行组合式配置,使邻近区域功能联动与空间联通,促进城市持续活力的空间溢出和互促,以填补空间格局中的“断裂”和“空心”,形成连续活跃地带和多个活力中心,实现区域共同繁荣。

本文以栅格作为数据单元虽有较高精细度,但也在一定程度上限制了影响因素的选取和计算,未来研究可以关注政策、文化等影响因素。从更长的研究时期或更大的研究范围来看,城市持续活力与建成环境可能相互影响,即城市持续活力较强的区域可能有更多资金、更大动力来改善其建成环境,未来研究可以延长研究时期、扩大数据覆盖面来深入探讨这种双向影响。

注释:

① 相关信息来自上海市发布的《激发创新动能、引领时尚潮流、加快国际消费中心城市建设的若干措施》。

②“中心城”的表述和界定参考《上海市城市总体规划(2017-2035年)》。“中心城”英文对照翻译为“The Inner Areas of the Main City”,简称IMC。

| [1] |

蒋涤非, 李璟兮. 当代城市活力营造的若干思考[J]. 新建筑, 2016(1): 21-25. [Jiang Difei, Li Jingxi. Several thoughts about the making of vitality in contemporary cities[J]. New Architecture, 2016(1): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1000-3959.2016.01.004] |

| [2] |

Heath T. The twenty-four hour city concept—A review of initiatives in British cities[J]. Journal of Urban Design, 1997, 2(2): 193-204. DOI:10.1080/13574809708724404 |

| [3] |

Jacobs J. 美国大城市的死与生[M]. 金衡山, 译. 南京: 译林出版社, 2020: 13, 175-176, 230-231. [Jacobs J. The Death and Life of Great American Cities[M]. Jin Hengshan, trans. Nanjing: Yilin Press, 2020: 13, 175-176, 230-231.]

|

| [4] |

De Koe D M. Urban Vitality through a Mix of Land-uses and Functions: An Addition to Citymaker[R]. Wageningen: Wageningen University and Research Centre, 2013.

|

| [5] |

Collins A, Greaves S. Daytime population tracking for planning and pollution exposure assessment[J]. Road & Transport Research: A Journal of Australian and New Zealand Research and Practice, 2007, 16(1): 55-68. |

| [6] |

Sulis P, Manley E, Zhong C, et al. Using mobility data as proxy for measuring urban vitality[J]. Journal of Spatial Information Science, 2018(16): 137-162. |

| [7] |

Zeng C, Song Y, He Q, et al. Spatially explicit assessment on urban vitality: Case studies in Chicago and Wuhan[J]. Sustainable Cities and Society, 2018, 40: 296-306. DOI:10.1016/j.scs.2018.04.021 |

| [8] |

Mouratidis K, Poortinga W. Built environment, urban vitality and social cohesion: Do vibrant neighborhoods foster strong communities?[J]. Landscape and Urban Planning, 2020, 204: 103951. DOI:10.1016/j.landurbplan.2020.103951 |

| [9] |

Wirth L. Urbanism as a way of life[J]. American Journal of Sociology, 1938, 44(1): 1-24. DOI:10.1086/217913 |

| [10] |

Foley D L. The daily movement of population into central business districts[J]. American Sociological Review, 1952, 17(5): 538-543. DOI:10.2307/2088219 |

| [11] |

Weir T R. Land use and daytime population in metropolitan Winnipeg[J]. Revista Geográfica, 1956, 19(45): 113-114. |

| [12] |

李媛, 邹永广, 杨勇, 等. 夜间文旅消费聚集区综合活力评价及其影响因素研究——以长三角城市群为例[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 182-191. [Li Yuan, Zou Yongguang, Yang Yong, et al. Vitality evaluation of nighttime cultural tourism consumer areas and their influencing factors: Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 182-191. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.020] |

| [13] |

Freire S, Aubrecht C, Rodrigues A, et al. Improving the planning of public facilities: Considering the spatio-temporal distribution of population[J]. Proceedings of 7VCT, 2011, 11: 193-196. |

| [14] |

Sleeter R, Wood N. Estimating daytime and nighttime population density for coastal communities in Oregon[C]//Urban and Regional Information Systems Association (URISA). Urban and Regional Information Systems Association Annual Conference Proceedings. British Columbia, 2006: 973-988.

|

| [15] |

Summers W K, Rund D A, Levin M. Psychiatric illness in a general urban emergency room: Daytime versus nighttime population[J]. The Journal of Clinical Psychiatry, 1979, 40(8): 340-343. |

| [16] |

刘云舒, 赵鹏军, 梁进社. 基于位置服务数据的城市活力研究——以北京市六环内区域为例[J]. 地域研究与开发, 2018, 37(6): 64-69, 87. [Liu Yunshu, Zhao Pengjun, Liang Jinshe. Study on urban vitality based on LBS data: A case of Beijing within 6th ring road[J]. Areal Research and Development, 2018, 37(6): 64-69, 87.] |

| [17] |

塔娜, 曾屿恬, 朱秋宇, 等. 基于大数据的上海中心城区建成环境与城市活力关系分析[J]. 地理科学, 2020, 40(1): 60-68. [Ta Na, Zeng Yutian, Zhu Qiuyu, et al. Relationship between built environment and urban vitality in Shanghai downtown area based on big data[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(1): 60-68.] |

| [18] |

戚伟, 李颖, 刘盛和, 等. 城市昼夜人口空间分布的估算及其特征——以北京市海淀区为例[J]. 地理学报, 2013, 68(10): 1344-1356. [Qi Wei, Li Ying, Liu Shenghe, et al. Estimation of urban population at daytime and nighttime and analyses of their spatial pattern: A case study of Haidian District, Beijing[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(10): 1344-1356.] |

| [19] |

杨振山, 苏锦华, 杨航, 等. 基于多源数据的城市功能区精细化研究——以北京为例[J]. 地理研究, 2021, 40(2): 477-494. [Yang Zhenshan, Su Jinhua, Yang Hang, et al. Exploring urban functional areas based on multi-source data: A case study of Beijing[J]. Geographical Research, 2021, 40(2): 477-494.] |

| [20] |

Nelson H J. A service classification of American cities[J]. Economic Geography, 1955, 31(3): 189-210. DOI:10.2307/142045 |

| [21] |

周怡薇, 朱文一. 伦敦24小时城市政策解读[J]. 城市设计, 2021(3): 58-65. [Zhou Yiwei, Zhu Wenyi. A study on London's 24-hour city policies[J]. Urban Design, 2021(3): 58-65.] |

| [22] |

韩会然, 许艺哲, 王文强, 等. 社区建成环境对老年人居住满意度的影响研究——以安徽省合肥市为例[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 118-128. [Han Huiran, Xu Yizhe, Wang Wenqiang, et al. The influence of community built environment on the residential satisfaction of the elderly: A case study of Hefei city, Anhui province[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 118-128. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.014] |

| [23] |

王娜, 吴健生, 李胜, 等. 基于多源数据的城市活力空间特征及建成环境对其影响机制研究——以深圳市为例[J]. 热带地理, 2021, 41(6): 1280-1291. [Wang Na, Wu Jiansheng, Li Sheng, et al. Spatial features of urban vitality and the impact of built environment on them based on multi-source data: A case study of Shenzhen[J]. Tropical Geography, 2021, 41(6): 1280-1291.] |

| [24] |

关文川, 吴志峰, 吴卓, 等. 基于微信宜出行数据的城市人口活动时空探测及其影响因素分析[J]. 现代城市研究, 2021(8): 2-9. [Guan Wenchuan, Wu Zhifeng, Wu Zhuo, et al. Study on spatial-temporal detection and influencing factors of urban population activity based on Easygo data[J]. Modern Urban Research, 2021(8): 2-9.] |

| [25] |

李炅之, 王梦珂, 何丹. 社区商业模式选择的思考——以苏州工业园区邻里中心为例[J]. 世界地理研究, 2010, 19(4): 138-144. [Li Jiongzhi, Wang Mengke, He Dan. Choice of the community commercial model: A case study of neighborhood center in Suzhou industrial park[J]. World Regional Studies, 2010, 19(4): 138-144.] |

| [26] |

赵广英, 宋聚生. 城市用地功能混合测度的方法改进[J]. 城市规划学刊, 2022(1): 51-58. [Zhao Guangying, Song Jusheng. Improving the measurement of urban land-use mix[J]. Urban Planning Forum, 2022(1): 51-58.] |

| [27] |

范冬婉. 时空大数据支持下的城市活力测量方法及增长策略研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2019: 24-26. [Fan Dongwan. Quantifying Urban Vitality and Its Growth Strategy Using Spatio-temporal Big Data[D]. Wuhan: Wuhan University, 2019: 24-26.]

|

| [28] |

石璋铭, 江朦朦. 并购、融合与高技术企业成长[J]. 宏观经济研究, 2019(10): 78-87. [Shi Zhangming, Jiang Mengmeng. Merger and acquisition, convergence and growth of high-tech enterprises[J]. Macroeconomics, 2019(10): 78-87.] |

| [29] |

季民河, 武占云, 姜磊. 空间面板数据模型设定问题分析[J]. 统计与信息论坛, 2011, 26(6): 3-9. [Ji Minhe, Wu Zhanyun, Jiang Lei. Issues in spatial panel data model specification[J]. Statistics & Information Forum, 2011, 26(6): 3-9.] |

| [30] |

杨秋彬, 何丹, 高鹏. 上海市体验型商业空间格局及其影响因素[J]. 城市问题, 2018(3): 34-41. [Yang Qiubin, He Dan, Gao Peng. Spatial pattern and influencing factor analysis of experience business in Shanghai[J]. Urban Problems, 2018(3): 34-41.] |

| [31] |

李琪琳, 鹿应荣, 丁川, 等. 城市建成环境对出租车出行需求影响研究——基于空间溢出效应的分析[J]. 交通运输系统工程与信息, 2016, 16(5): 39-44. [Li Qilin, Lu Yingrong, Ding Chuan, et al. Analysis of the impact of built environment on taxi travel demand considering spatial spillover effect[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2016, 16(5): 39-44.] |

| [32] |

程小云, 张学宇, 施澄, 等. 基于多源数据的夜间出行需求空间效应及其异质性分析[J]. 中国公路学报, 2021, 34(12): 288-301. [Cheng Xiaoyun, Zhang Xueyu, Shi Cheng, et al. Analysis of spatial effect and its heterogeneity on night-time travel based on multisource data[J]. China Journal of Highway and Transport, 2021, 34(12): 288-301.] |

| [33] |

Yeo I, Johnson A R. A new family of power transformations to improve normality or symmetry[J]. Biometrika, 2000, 87(4): 954-959. |

| [34] |

孙立坚. 城市人口集聚时空差异研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2021: 35. [Sun Lijian. Study on Spatio-temporal Heterogeneity of Urban Population Agglomeration: A Case Study of the Central Urban Area of Wuhan[D]. Wuhan: Wuhan University, 2021: 35.]

|

| [35] |

曹钟茗, 甄峰, 李智轩, 等. 基于手机信令数据的城市时间活力模式及影响因素研究——以南京市中心城区为例[J]. 人文地理, 2022, 37(6): 109-117. [Cao Zhongming, Zhen Feng, Li Zhixuan, et al. Urban temporal vibrancy mode and its influencing factors based on mobile signaling data: A case study of Nanjing, China[J]. Human Geography, 2022, 37(6): 109-117. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.06.013] |

| [36] |

张宁, 张志斌, 郭倩倩, 等. 西北内陆国家级新区城市活力空间格局及影响因素[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(4): 38-49. [Zhang Ning, Zhang Zhibin, Guo Qianqian, et al. Spatial pattern of urban vitality of national new districts in inland northwest China[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(4): 38-49.] |