2. 山西师范大学 地理科学学院, 太原 030031;

3. 山西财经大学 国际贸易学院, 太原 030006;

4. 太原工业学院 设计艺术系, 太原 030008

2. School of Geographical Sciences, Shanxi Normal University, Taiyuan 030031, China;

3. School of International Trade, Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030006, China;

4. Department of Design and Arts, Taiyuan Institute of Technology, Taiyuan 030008, China

党的二十大报告中明确指出,要健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,同时也要推进以人为核心的新型城镇化。优化基本公共服务供给与推进新型城镇化建设,成为了中国经济高质量发展战略的两大主线[1]。基本公共服务是由政府主导,供给程度与经济发展水平相适应,用于满足全体公民生存和发展基本需要的公共服务[2],而新型城镇化是以可持续发展和城镇化质量为基础,追求经济、社会、资源、环境协调的发展模式[3]。推动以人为本的新型城镇化建设,不仅是要以户籍制度改革提升户籍人口的城镇化率,还要以常住人口的基本公共服务均等化来确保制度改革能够切实增进民生福祉,从而共同推进新型城镇化建设[4]。

资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采和加工为主导产业的城市,其产业结构相对单一、经济发展具有较高依赖性,在城市经济发展方式、产业结构等方面与普通城市存在差异[5]。过度的资源依赖,使得中国资源型城市面临着人口流失、经济衰退、就业下降等一系列的城镇化问题[6]。国务院印发的《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》中明确中国共计262个资源型城市,其中地级市115个。2021年,国家发展改革委等部门印发的《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》中明确指出要深入落实新型城镇化战略,优化公共资源配置,让资源型城市等老城市焕发新活力。当前社会中,推进新型城镇化建设已成为一项至关重要的议题,特别是在资源型城市这一特定背景下,如何通过优化资源型城市基本公共服务的供给,满足人民群众生存、关系、成长需求,有效推进新型城镇化建设,显得尤为重要。

2 文献回顾 2.1 资源型城市基本公共服务基本公共服务作为政府公共支出的重要组成部分,在改善社会福利方面发挥着积极作用,也有助于释放居民消费潜力,促进经济可持续发展。根据服务性质,基本公共服务可分为社会性服务与经济性服务,又可再细化为教育、医疗卫生、社保就业、公共文化、公共安全与基础设施、科学技术、环境保护[7]。基本公共服务相关研究可以分成宏观和微观两方面。宏观方面,主要是从基本公共服务均等化[8]、质量评价[9]以及与其他领域的相互影响方面[10]开展研究。微观方面,主要是从教育[11]、医疗[12]、文化[13]等具体公共服务方面开展研究。资源型城市作为中国能源资源战略保障基地,基本公共服务质量的提升是其可持续发展的基本原则和驱动因素之一[14]。完善的基本公共服务体系,不仅可以从根源上解决资源型城市“城市病”问题,也有利于破除资源困境难题[15]。目前关于资源型城市基本公共服务的研究主要还聚焦于体系构建[15]与测度[16]等领域,案例城市的选择主要以东北地区资源型城市为主[14-16]。整体来看,资源型城市基本公共服务领域的研究还相对较少,仍需进一步拓展与深化。

2.2 资源型城市新型城镇化新型城镇化建设以民生福祉为出发点和落脚点,坚持可持续发展理念,注重城镇建设的质量和效益[17],但最终所有目标都指向了“人”。当前新型城镇化的内涵与量化研究颇为丰富,主要集中在新型城镇化的内涵界定[17]、影响因素[18]以及社会效应[19]等方面。面对社会发展新形势,“以人为核心”的新型城镇化倍受重视,这一理念在新型城镇化理论研究[20]、评价指标体系构建[21]、影响效应[22]等方面均有体现,往期研究为资源型城市新型城镇化建设奠定了深厚的理论基础。资源型城市因其丰富的资源储备,在城镇化发展的主导影响因素和区域城镇化的发展水平两方面与普通城市存在明显的差异[4]。近十年,全球经济格局发生深刻变化,中国经济开始转型,资源型城市的发展受到较大冲击,大量资源型城市人口城镇化出现下行态势[23]。为推进新型城镇化建设,有学者指出,资源型城市应明晰城市的战略定位、有序更替不同阶段的发展动力、把握好城市空间发展的“集聚力”和“扩散力”、完善与发展城镇的服务功能等[24]。总之,资源型城市在新型城镇化建设方面相较于普通城市具有其独特性,既有研究结论并不完全适用,仍需开展专业且深入的针对性研究工作。

2.3 基本公共服务与新型城镇化的相互关系基本公共服务与新型城镇化的相互关系研究在学术界一直受到广泛关注,其研究类型可大致划分为三类:基本公共服务对新型城镇化的影响、新型城镇化对基本公共服务的影响以及二者之间的相互协调关系。基本公共服务对新型城镇化发展的影响主要可以表现为吸引人才、扩大内需、促进公平、夯实基础等方面[25]。反过来,新型城镇化也是促进公共服务供给的重要因素[26],但人口的单方面增加会使得地方政府的公共服务供给压力增大,可能会导致基本公共服务质量下降,区域间差距扩大[27, 28]。整体来看,中国基本公共服务供给与新型城镇化质量均呈现出积极的发展态势,二者之间的耦合协调度亦呈现出稳步上升的趋势。影响二者耦合协调度的诸多因素具有显著的地域性特征,其影响力的大小依次为人口素质、政府调控、产业结构升级、经济发展水平以及对外开放度,并呈现出递减的趋势[1]。

中国新型城镇化建设正处于新旧动能转换的关键时期,其中,教育、医疗等公共服务的重要性日益凸显,正逐步取代传统的招商引资,成为城市人口、资金等吸引要素集聚和推动发展的关键驱动因素[29-31],促进人口城镇化与经济城镇化;文化是城市的灵魂,城市的特色文化服务对于推动新型城镇化的质量与进程同样具有举足轻重的作用[32];城市医疗保险、失业保险和住房保障等民生就业类公共服务[33]能够增强人口的城市居留意愿,降低迁出概率,推动人口城镇化;城市基础设施公共服务作为城镇化建设的载体,是城市发挥集聚效应和中心作用的重要保障[34],可以有效推进土地城镇化、经济城镇化建设;生态建设[35]的发展能够吸引不同行业人口迁入,为城市城镇化发展带来新鲜活力。总之,城市的基础教育、文化体育、医疗卫生、劳动保障、基础设施、生态环境等基本公共服务供给在推进新型城镇化的过程中发挥着至关重要的作用。

基本公共服务与新型城镇化均以人为核心,以满足人民的美好生活需要为根本目的。基本公共服务与新型城镇化的相关研究还在不断丰富,但是从人的需求角度来分析城市基本公共服务对新型城镇化的影响尚有欠缺。此外,资源型城市在转型发展过程中所面临的城镇化问题日益突出,政府如何妥善且高效地应对,已成为当今社会亟待解决的重大难题。因此,本文以中国115个资源型城市为例,基于ERG理论,运用组态分析的方法来探究资源型城市如何通过优化基本公共服务供给来推进新型城镇化建设,最终提高城市活力、动力以及魅力。

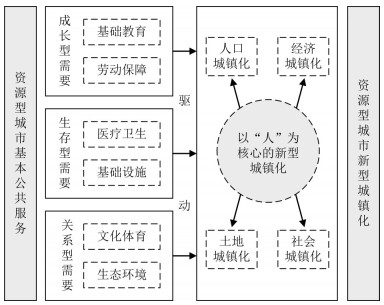

3 研究设计 3.1 基于ERG理论的研究框架政府在致力于最大化社会效益的过程中,应以公众最迫切的需求为出发点,审慎并有序地推进公共服务的供给[36]。本文将阿尔德弗尔的人本主义需要理论[37](即ERG理论,生存需要Existence、关系需要Relatedness、成长需要Growth)引入基本公共服务领域。基于ERG理论,本文认为:①完善的基础教育与劳动保障有利于解决居民求学就业的难题,对应的成长型需要,能够激发新型城镇化建设的活力;②健全的医疗卫生与基础设施有利于解决居民生产生活的难题,对应的生存型需要,可以为新型城镇化建设提供持续动力;③优质的文化体育与生态环境为居民建立良好的人际关系提供了社会空间与外部环境,有利于提高居民幸福感,营造和谐友好的社会氛围,对应的关系型需要,可以提升新型城镇化的魅力。在资源型城市基本公共服务可以有效满足居民的多元化需求后,城市的人口结构逐渐发生改变,城市经济布局、土地利用及生活方式也会逐渐变化,最终以“人”为核心的资源型城市新型城镇化建设稳步提升。基于上述研究,本文构建了基于ERG理论的资源型城市基本公共服务驱动新型城镇化发展研究框架(图 1)。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Research Framework |

本文将基于ERG理论,利用熵值法测度中国115个资源型城市基本公共服务供给与新型城镇化建设水平;随后运用fsQCA方法探究资源型城市基本公共服务推进新型城镇化建设的组态路径,划分驱动模式并阐述依据;最后,根据城市产业结构,将资源型城市细分为不同类别,分别进行组态分析,并根据分析,提出相应的政策建议。

3.2 指标选取基本公共服务指标选取方面,本文参考相关研究[7, 38],遵循科学性、系统性与数据可获取性等原则,充分考虑人的需求,构建了涵盖基础教育、文化体育、医疗卫生、社会保障、基础设施以及生态环境6个维度、26个单项指标的中国资源型城市基本公共服务质量评价指标体系。新型城镇化指标选取方面,本文借鉴相关研究[39, 40],以“人”为核心,选取指标过程中注重均等化,最终构建了涵盖人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化4个维度[39]、12个单项指标的中国资源型城市新型城镇化建设评价指标体系(表 1)。

| 表 1 评价指标体系 Tab.1 Evaluation Indicator System |

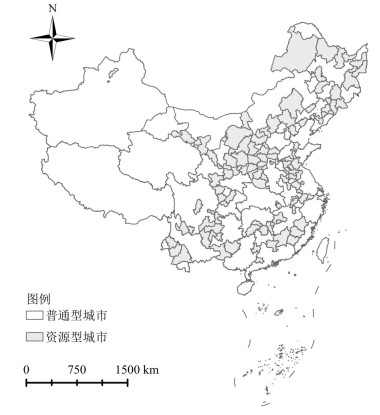

基于数据可得性、连续性、科学性等原则,本文最终选取中国115个资源型城市(图 2)2021年数据作为研究样本。研究中涉及的统计数据主要来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各省市统计年鉴、各市国民经济和社会发展统计公报以及政府官网。城市幼儿园、图书馆、综合体育馆、文化宫、广场、药房、停车场等要素数量通过利用高德地图软件采集POI兴趣点的方式获得。少量缺失数据,采用加权平均法或插值法补齐。

|

图 2 资源型城市分布图 Fig.2 Map of Resource-based Cities 注:基于国家自然资源部标准地图服务网站的标准地图制作,审图号GS(2023)2767号(比例尺1:740万),底图边界无修改。 |

(1)熵值法

熵值法,作为一种客观赋权方法,在社会经济等多个领域得到了广泛应用。该方法通过各指标所提供的信息确定指标之间的权重关系,克服了人为主观因素对权重分配的影响。某项指标的离散程度越大,其对综合评价的影响就越高,权重也会越大;反之,指标的权重则会越小。鉴于熵值法在研究领域的广泛应用,其具体的计算方法在此不再赘述,详细请见参考文献[41]。

(2)模糊集定性比较分析方法(fsQCA)

定性比较分析方法最早由社会学家Ragin[42]提出,该方法不仅具备深入剖析单一条件必要性的能力,还可以通过构成组态的方式来识别成功路径[43]。在fsQCA中,参数判断主要依据两个核心指标:一致性与覆盖率。一致性越高代表因果关系程度越高,覆盖率越高代表因果路径的解释能力越强,计算公式如下:

① 单变量必要条件分析一致性测度:

| $ Consistency\left(Y_i \leqslant X_i\right)=\frac{\sum \min \left(X_{i, } Y_i\right)}{\sum Y_i} $ | (1) |

② 组态充分条件分析一致性测度:

| $ Consistency\left(X_i \leqslant Y_i\right)=\frac{\sum \min \left(X_{i, } Y_i\right)}{\sum X_i} $ | (2) |

③ 单变量必要条件分析覆盖率测度:

| $ Coverage\left(Y_i \leqslant X_i\right)=\frac{\sum \min \left(X_{i, } Y_i\right)}{\sum X_i} $ | (3) |

④ 组态充分条件分析覆盖率测度:

| $ Coverage\left(X_i \leqslant Y_i\right)=\frac{\sum \min \left(X_{i, } Y_i\right)}{\sum Y_i} $ | (4) |

式中,Xi表示第i个资源型城市在条件组合X中的隶属度;Yi表示第i个资源型城市在结果Y中的隶属度。一般认为,在单变量必要条件分析中,如果一致性指标大于0.9,可以认为X是Y的必要条件;在组态充分条件分析中,如果一致性指标大于0.75,较为严格的情况为0.8,可以认为X是Y的充分条件。Consistency和Coverage取值范围均为(0,1)。

4 实证分析 4.1 数据校准在执行fsQCA分析时,为确保研究变量满足布尔代数运算规则,将因果变量的原始数据转换为模糊分数,并为案例集合分配隶属分数[44]。参考既有资料,本文将各因果变量的完全隶属度、交叉点和完全不隶属度分别设定为95%、50%、5%。经校准后,集合的隶属分数将介于0至1之间。在校准过程中,部分隶属分数恰好为0.5,为避免“校准后案例难以归类而不纳入分析”这一情形,本文将校准后给所有隶属度小于1的值统一增加0.001[45]。

4.2 必要性分析必要性分析是条件组态分析的基础。本文借助fsQCA4.0进行此项分析,以明确各前因变量与结果变量间的必要性关系。结果表明,各个前因变量与结果变量的一致性数值均未达到0.9的阈值。即:基础教育、文化体育、医疗卫生、劳动保障、基础设施和生态环境均未能通过高新型城镇化水平与非高新型城镇化水平的必要性分析。此外,本文通过两两组合的方式做进一步的必要性分析(表 2),结果发现:资源型城市的新型城镇化过程中,高基础教育与高劳动保障的协同作用至关重要。同时,两种因素中任何一种的缺失,都会对城市的新型城镇化建设产生较大负面影响。

| 表 2 组合条件下的必要性分析 Tab.2 Analysis of Necessity under Combined Conditions |

充分性分析是fsQCA方法的核心要素,主要探究由多个前因变量构成的组态集合是否为结果集合的子集。通过寻找“天然缺口”的方式[44],本文将一致性阈值设定为0.79,案例频数阈值设定为1,PRI一致性阈值设定为0.75。分析过程中,不同处理方式会产生3种不同的解,分别为复杂解、简约解与中间解。为了平衡结果的合理性与复杂性,本文将“在简约解与中间解中共同出现”的前因变量作为核心条件,“仅在中间解中出现”的前因变量作为边缘条件(表 3)。

| 表 3 构成高与非高的新型城镇化水平组态 Tab.3 Configuration of New Urbanization Level that Constitutes High and Non-high |

基本公共服务与新型城镇化均以满足人的美好生活为根本目的,因此,本文在划分资源型城市基本公共服务对新型城镇化的驱动模式过程中,从“人”的角度出发,突出对人民需求的关注,体现对人的关怀。最终,本文将7条高新型城镇化水平组态划分为4种不同的驱动模式,分别为成长驱动模式、生存驱动模式、关系驱动模式以及混合驱动模式(表 4),1条非高新型城镇化水平组态划分为非高新型城镇化水平模式。

| 表 4 驱动模式 Tab.4 Drive Modes |

(1)成长驱动模式

成长驱动模式代表组态H1a、H1b、H1c与H1d。这4条组态均以高基础教育与高劳动保障作为核心条件。其中,基础教育与劳动保障分别对应资源型城市居民生活息息相关的求学与就业问题。求学与就业是人提升自身素质,发挥自身价值,不断成长的重要途径,是城市吸引人口流入的重要原因,能有效激发资源型城市新型城镇化发展活力,推进人口城镇化的效果显著。一方面,优质的教育资源对于资源型城市居民以及县域人民来说,具有一定程度的稀缺价值,能够吸引大量求学之人。另一方面,资源枯竭与经济转型的背景下,资源型城市面临岗位裁员和人口流失问题。建立完善的劳动保障体系,可以促进本地再就业,同时吸引外地职工流入。最后,随着资源型城市常住人口的增加,城市的经济结构、土地利用和居民的生活方式都发生了相应的转变,这一变化对于推进资源型城市的经济城镇化、土地城镇化与社会城镇化的进程具有深远影响。以淄博市为例,淄博市深化教育改革,突出“五育”融合等各项举措,核心教育指标稳居全省前列,教育民生建设也多次登上央视新闻和地方新闻头版头条,同时淄博市社会保险总体满意度也位列全省第一,基础教育与劳动保障已成为淄博靓丽的“新名片”。淄博烧烤,让更多人表达了留在淄博的想法,更深层次的原因还是淄博政府“人民至上”的理念以及城市完善的公共服务,为年轻人提供更高的成长空间。不仅仅是淄博市,长治市、徐州市、株洲市等该组态代表城市,在基础教育与劳动保障领域均取得了显著成就,给予了年轻人更为广阔的成长空间,不仅留住了原有居民,而且也吸引了优秀人才,推进着新型城镇化建设向前发展。

(2)生存驱动模式

生存驱动模式代表组态H2。该组态以高医疗卫生、高基础设施、高劳动保障作为核心条件。医疗卫生、基础设施与劳动保障在提高城市居民生存质量,缓解人口流失,推动城市现代化建设与可持续发展中发挥着重大的作用,为资源型城市新型城镇化发展注入强劲动力。首先,资源型城市在资源开采和加工过程中,不可避免地会产生废气、废水、废渣等污染物,影响到居民的身体健康,而完善的医疗卫生体系不仅在保障相关从业者的身体健康发挥着重要的作用,而且还能有效减少人口迁出[32]。其次,基础设施的建设和完善,不仅可以为资源型城市居民营造宜居的生存环境,改善居民生活方式,扩大内需,刺激消费,还可以推动城市建设,提高城市经济承载力,为资源型城市的转型升级提供有力支持。最后,劳动是维持生存的重要途径,完善的劳动保障体系有助于缓解资源型城市经济转型带来的各种就业问题,这对保障城市居民的生存权益同样具有重要意义。以阜新市为例,2023年,阜新市入选紧密型城市医疗集团建设试点城市,医疗水平实现突破式发展。同时,在全省率先实施供热“一网多源”建设等诸多行动,城市面貌和功能得到大幅提升。另外,阜新市不断扎牢民生保障网,社会保险覆盖范围逐步扩大,待遇水平稳步提升。以阜新市为代表的生存驱动模式资源型城市,不断提高医疗卫生、劳动保障与基础设施水平,为该组态下的资源型城市居民创造了良好的生存环境,改善城乡人民的生产生活,让“人”可持续发展。居民投身建设美好城市的责任感与主人翁意识逐渐增强,激活城市新型城镇化建设的源动力。

(3)关系驱动模式

关系驱动模式代表组态H4。该组态以高基础教育、高文化体育与高生态环境为核心条件,高医疗卫生与高基础设施为边缘条件。根据马斯洛的需求理论,在居民个体的生存需求得到基本满足,往往会转而追求更高品质的生活方式,建立高质量人际关系,获取社会认可与尊重。完善的文化体育设施,极大地丰富了群众的精神生活,也为居民开辟了更多公共社交空间,促进了社区内部的交流与互动。生态环境对个人内在心理特质的发展与形成有着重要的影响[46],优质的生态环境可以提高居民幸福感[47],也会增加社会的人际信任[46],有利于营造和谐友好的社会环境。完善的基础教育,为居民提供了良好的成长环境,有助于培养下一代的综合素质。此外,城市医疗卫生与基础设施在提升居民生活品质与推进新型城镇化建设方面发挥着至关重要的作用。以景德镇市为例,近年来,景德镇市不断优化教育资源,积极推进“千馆之城”的建设,以更加自信的姿态向世界讲述中国故事;“贯彻绿色发展理念、助力经济社会绿色转型改革创新做法”获生态环境部通报表扬,三年健康江西行动综合考核优秀,入选全国深化城市体检工作制度机制试点城市。以景德镇为代表的关系驱动模式资源型城市,舒适的生态环境搭配完善的文化体育设施,为居民提供了休闲和文化交流的“慢生活”场所。这些场所有效地促进了人们的互动与交流,丰富精神活动,居民社交与尊重的需求得到一定程度的满足,增添了新型城镇化的魅力。

(4)混合驱动模式

混合驱动模式代表组态H3。该组态以高文化体育、高医疗卫生、高劳动保障与高基础设施为核心条件,呈现出多元化的驱动力特征,各要素之间相互作用,共同推进资源型城市的城镇化建设。文化体育为城市居民提供了丰富的休闲娱乐活动,提升了城市的品位,也改善了居民的生活质量。高医疗卫生水平对于保障资源型城市采掘业相关从业人员的身体健康尤为重要,同时保障了城市其他居民的健康权益。劳动保障为城市居民提供了稳定的就业环境,有效缓解了资源型城市经济转型过程中可能出现的就业问题。高基础设施水平为资源型城市居民营造宜居的生存环境,也为城市的现代化建设奠定了坚实基础。综上,混合驱动模式通过综合运用高文化体育、高医疗卫生、高劳动保障与高基础设施等多重手段,共同推进资源型城市的城镇化进程。这种模式既注重提升城市的文化品位和生活质量,又关注保障城市居民的基本权益和推动城市的现代化建设,为资源型城市的可持续发展提供了有力支撑。以大同市为例,作为传统的煤炭城市,为摆脱对资源的依赖,大同市重建大同古城,引进方特主题乐园,举办马拉松赛事,持续推进全民健身场地设施,人民的文化娱乐活动得到了极大的丰富;通过降费用、提服务,全力推进健康大同建设;大力实施城市更新行动,完善城镇基础设施,努力建设智慧之城;落实好基本医疗、大病、失业、工伤保险和最低生活保障等制度,持续做好社会救助、社会福利、优抚安置等工作。以大同为代表的混合驱动模式,多方位入手,全面提升城市基础公共服务质量,进而稳步推进新型城镇化建设水平。

(5)非高新型城镇化水平模式

非高新型城镇化水平模式代表组态NH1,该组态以非高基础教育、非高文化体育、非高医疗卫生、非高劳动保障与非高基础设施为核心条件。这五类基本公共服务的缺失对资源型城市新型城镇化建设会产生较大影响,而生态环境对新型城镇化建设的影响有待进一步探讨。

4.5 不同资源型城市组态分析(1)资源型城市分类

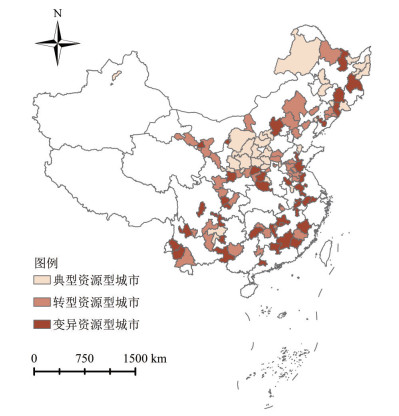

资源型城市是以本地区矿产、森林等自然资源开采、加工为主导产业的城市。采掘业是中国资源型城市的重要产业,但随着城市经济转型、提质增效活动的开展,不少资源型城市的采掘业主导地位发生改变。刘云刚曾以采掘业与制造业从业人数之比来评估资源型城市的优势职能,将K=1作为界线把资源型城市划分为典型期资源型城市和变异期资源型城市[48]。典型期资源型城市,采掘业比重比较高,其含义大致相当于通常职能意义上的矿业城市,而变异期资源型城市则表征城市优势职能已不是采掘业的资源型城市。本文所研究样本均为资源型城市,遂将K=1作为衡量资源型城市的优势职能标准之一,表征城市基本经济活动对本地资源的依赖关系[49]。随着《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020年)》的落实,中国资源型城市在经济转型方面取得重大进展,采掘业与制造业从业人数之比发生较大改变,存在较大部分城市K < 0.1。结合样本数据分布情况,本文将K=0.1作为另一个划分依据。最终本文将资源型城市划分为典型资源型城市、转型资源型城市以及变异资源型城市三类,分别对应有34、38、43座资源型城市(图 3)。

|

图 3 中国资源型城市分类图 Fig.3 Classification of Resource-based Cities in China 注:基于国家自然资源部标准地图服务网站的标准地图制作,审图号GS(2023)2767号(比例尺1:740万),底图边界无修改。 |

典型期资源型城市主要分布于黑龙江、吉林、辽宁、山西、内蒙古等传统重工业集中的省份,北方城市居多。这些城市资源相对丰富,而且工业历史悠久,对资源依赖性较强,采掘业仍占据重要地位。转型期资源型城市主要分布于河北、辽宁、甘肃、山东、河南、云南等省份。此类资源型城市中,采掘业带动的就业小于制造业,并随着经济转型的开展,这一差距将进一步扩大。变异期资源型城市主要分布于安徽、江西、四川、云南等省份,南方城市居多。此类资源型城市中,采掘业带动就业人口已不足制造业十分之一,采掘业在城市中的带动就业的地位远远不及制造业。

(2)组态分析

为了深入探究各类资源型城市如何通过提高基本公共服务质量以促进新型城镇化建设,并系统剖析这些城市在推进新型城镇化过程中普遍性与特殊性的表现,本文采用组态分析方法,针对三种不同类型的资源型城市进行了细致的分析探讨。组态分析过程中,PRI一致性调高至0.8,同时剔除覆盖度极低的组态(仅包含一个案例城市),最终结果如下(表 5)。

| 表 5 不同类型资源型城市的组态分析结果 Tab.5 Configuration Analysis Results of Different Types of Resource-based Cities |

从表 5中可以看到,基础教育与劳动保障在不同类型资源型城市高新型城镇化建设的组态中,依旧占据着重要的地位。在典型资源型城市中,劳动保障对新型城镇化的重要性明显强于基础教育;在转型资源型城市中,基础教育与劳动保障的重要性相对持平;在变异资源型城市中,劳动保障对新型城镇化的重要性明显弱于基础教育。典型资源型城市中,采掘业带动了大量的就业,是当地居民的重要收入来源,而完善的社会劳动保障体系对于采掘业从业人员来说尤为重要。随着经济的转型,采掘业从业人员数量下降。同时,扎根在这片土地的居民下一代的教育问题需要考虑,基础教育的优势逐渐突出,成为变异资源型城市新型城镇化建设的重要驱动因素。除基础教育与劳动保障,不同类型的资源型城市在推进新型城镇化建设过程中的侧重点也存在明显差异。

典型资源型城市更倾向于成长驱动模式(H5、H7)与混合驱动模式(H6a、H6b)。采掘业从业人员在典型资源型城市中占有较大比例,实现快速经济转型并非一蹴而就,而且还会面临着巨大的人才、资金、机遇等方面的竞争压力。因此乌海、大同、盘锦、晋城等典型资源型城市K值远大于1,需要从全方位提升基本公共服务水平,倾向于混合驱动模式。长治、濮阳、平顶山等典型资源型城市着重提升城市基础教育与劳动保障水平,K值趋向于1,逐渐向转型资源型城市过渡,更倾向于成长驱动模式。

转型资源型城市处于十字路口,高新型城镇化建设路径相对较多,有成长驱动模式(H8a、H8b)、生存驱动模式(H9)以及混合驱动模式(H10a、H10b)。转型资源型城市的采掘业从业人员数量相对较少,城市产业结构转型升级,居民原有的生活方式、收入来源等也发生改变,稳定的学习工作环境以及舒适的生存生活条件是转型资源型城市居民的重要需求。一方面,优质的学习、工作环境为三明市、娄底市等资源型城市的经济转型提供了坚实的基础,让“人”可持续发展,为城市的可持续发展注入新的活力。另一方面,完善的医疗卫生、劳动保障与基础设施,可以减少阜新市、黄石市等资源型城市经济社会转型发展过程中人口的迁出,吸引更多高素质人才前来定居,提高城市经济承载力。

变异资源型城市更倾向于混合驱动模式(H11)与关系驱动模式(H12)。变异资源型城市的采掘业从业人员占据非常小的比例,甚至部分资源型城市采掘业从业人员为0,城市人口结构、经济结构、土地结构、生活方式等发生较大改变,基本公共服务供给更为优越。除混合驱动模式,在变异资源型城市中,文化体育与生态环境作为更高品质的关系需要,其重要性开始凸显,为居民建立良好的人际关系提供了社会空间与外部环境,推动新型城镇化向更高层级迈进。例如,丽江市积极发挥国际精品旅游城市魅力和大健康产业发展优势,大力建设国际宜居城市,吸引外来人口居住,促进本市城镇化发展。

4.6 稳健性检验QCA作为一种集合论方法,数据进行轻微的操作变动,若前后产生的结果之间依旧维持子集合关系,且这种变动不影响研究实质性解释,则被视为稳健[50]。参考杜运周的做法,本文进行如下操作:一致性阈值由缺口0.79调整为缺口0.89,最终新得到的组态与原组态完全一致;PRI一致性阈值高由0.75调至0.8,拥有相同的路径H1b、H1c、H1d、H4,其余两条路径与H1a表现较为相似;案例频数由1调至2,拥有相同的路径H1c、H4,其余五条路径与H1a、H2、H3表现较为相似;校准阈值调整为0.85,0.50,0.15,拥有相同的路径H1b、H1d、H2、H3、H4,其余两条路径与H1a、H4表现较为相似。经过一系列的检验,一部分新得到组态与原组态保持一致,另一部分新得到组态与原组态表现相似,但不影响实质解释。总体来看,结果具有较强的稳健性。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于中国115个资源型城市,创新性引入ERG理论,从人本主义思想出发,以人生存发展需求角度切入,以实际案例为导向,利用fsQCA分析资源型城市基本公共服务如何推进新型城镇化建设,并将资源型城市划分为不同类型,再次进行组态分析,以期提高资源型城市新型城镇化的活力、动力和绿色科学可持续发展能力。主要得出以下结论:

(1)在单变量必要性分析中,基础教育、文化体育、医疗卫生、劳动保障、基础设施和生态环境并非资源型城市新型城镇化建设的必要条件,六者需要通过构成组态的方式推进新型城镇化建设。此外,基础教育、文化体育、医疗卫生、劳动保障与基础设施五项公共服务供给的不足会对资源型城市新型城镇化建设有较大影响。

(2)基础教育和劳动保障的协同配合在推进资源型城市新型城镇化建设中发挥着至关重要的作用。两种因素中任何一种的缺失,都会对资源型城市的新型城镇化建设产生较大影响。另外,随着资源型城市的转型升级,二者的相对关系和作用发生逆转,劳动保障的重要性逐渐降低,而基础教育的重要性逐渐提高。

(3)资源型城市基本公共服务推进新型城镇化建设中,主要存在四种驱动模式。以“基础教育+劳动保障”成长型基本公共服务为核心的成长驱动模式,以“医疗卫生+基础设施+劳动保障”生存型基本公共服务为核心的生存驱动模式,以“文化体育+生态环境+基础教育”关系型基本公共服务为核心的关系驱动模式,以及“成长型+生存型+关系型”共存的混合驱动模式。

(4)不同类型的资源型城市,推进新型城镇化建设中建议选择契合自身的驱动模式。成长驱动模式适用于典型与转型资源型城市;生存驱动模式适用于转型资源型城市;关系驱动模式适用于变异资源型城市;混合驱动模式具有较强的适用性,三类城市均可采用。

5.2 建议为科学推进资源型城市的新型城镇化建设,从基本公共服务的供给建设角度提出以下建议,供决策参考:①政府和相应部门应重视基本公共服务供给的阶段和区域差异,综合考虑成长、生存和关系型基本公共服务不同阶段和区域的平衡发展,针对不同阶段不同类型的资源型城市制定差异化的推进策略,确保基本公共服务的供给与新型城镇化进程同步,避免出现服务供给滞后、过剩、不平衡等问题。②适合成长驱动模式的资源型城市,应当进一步注重深化教育改革,优化公共教育和文化资源配置,注重教育公平,更好解决进城务工流动人口子女就地上学、优质上学的问题,同时提高就业质量和社会保障水平,营造良好的学习与就业环境,促进新型城镇化中人口集聚和人的全面发展。③适合生存驱动模式的资源型城市,应当进一步注重和大力改善城市医疗卫生水平,积极引进医疗人才与设备,推进“健康中国”“全民健身”战略,加强资源型城市基础设施建设,改善居民生产生活环境,提升便民服务的质量,同时完善劳动保障体系,增强城市的综合配套和居民留居公共服务能力。④适合关系驱动模式的资源型城市,应当进一步注重不断丰富城市文化体育活动,举办文体旅赛事以及各项文娱活动,展现城市多元而丰富的文化面貌,同时注重生态环境的保护和修复,建设智慧生态城市,提高居民生活品质,提升城市人居环境等发展能力。

5.3 讨论新型城镇化不应该仅仅是城市居民户籍的改变,城市发展速度的提升,而更应该是居民生活质量的改变,城市可持续发展的提升[27],应以基本公共服务均等化为手段,以切实增进民生福祉为目标[4]。基本公共服务对新型城镇化的推进作用得到诸多学者认可[25, 27, 29],可以表现为吸引人才、扩大内需、促进公平、夯实基础四个方面[25],但这些均是从城市的角度出发,忽略了人的直观感受。本文基于ERG理论,从人的成长需要、生存需要、关系需要角度三方面论证了基本公共服务对新型城镇化的驱动机制,既将基本公共服务“人性化”,根据人的需要分为不同公共服务类型,又顺应了新时代“以人为核心”的新型城镇化建设,为基本公共服务与新型城镇化研究提供了新的视野,进行了有益的尝试,丰富了相关理论。

资源型城市产业结构相对单一、经济发展具有较高依赖性,且随着资源的枯竭和市场需求的变化,部分资源型城市出现较为严重的城市收缩与人口流失等城镇化问题[51]。在这一过程中,基本公共服务的优化与提升显得尤为重要[15]。但是,当前学术界对资源型城市基本公共服务如何缓解城市问题,推进新型城镇化建设的机制鲜有问津。本文探究了资源型城市如何通过优化基本公共服务供给来推进新型城镇化高质量发展的问题,并对不同类型的资源型城市进行深入分析,为资源型城市转型发展,推进新型城镇化建设,政策制定等提供理论依据。

本研究仍存在一些不足有待完善:①资源型城市的新型城镇化是社会亟须解决的难题,本文因此以全国115个资源型城市为例进行研究。但是,资源型城市与普通城市在基本公共服务供给与新型城镇化建设方面存在一定差异,后续研究中将尝试构建更为精准的指标体系,分析它们之间存在何种关联和差异。②国家政策文件中将115个资源型城市划分为成长型、成熟型、衰退型、再生型四类,但随着时代的演进,分类结果与当前实际存在较大差异,本文借鉴刘云刚的分类方法[47],采用采掘业与制造业从业人数之比进行划分,并在此基础上进行组态分析,后续的研究试图在分类方面寻求突破,以推动相关研究更加科学、系统地发展。

| [1] |

任喜萍. 高质量发展阶段基本公共服务供给与新型城镇化质量研究[J]. 城市问题, 2022(6): 16-26. [Ren Xiping. Research on the basic public service supply and the quality of new urbanization in the stage of high-quality development[J]. Urban Problems, 2022(6): 16-26.] |

| [2] |

李华, 董艳玲. 中国基本公共服务均等化测度及趋势演进——基于高质量发展维度的研究[J]. 中国软科学, 2020(10): 74-84. [Li Hua, Dong Yanling. The equalization measurement and trend evolution of China's basic public service: A study based on high quality development[J]. China Soft Science, 2020(10): 74-84. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2020.10.008] |

| [3] |

Yao L, Li X, Li Q, et al. Temporal and spatial changes in coupling and coordinating degree of new urbanization and ecological-environmental stress in China[J]. Sustainability, 2019, 11(4): 1171. DOI:10.3390/su11041171 |

| [4] |

张翼. 以基本公共服务均等化推进市民化进程[J]. 中国人口科学, 2024, 38(5): 14-18. [Zhang Yi. Promoting the urbanization process through the equalization of basic public services[J]. Chinese Journal of Population Science, 2024, 38(5): 14-18.] |

| [5] |

吴静, 白中科. 中国资源型城市城镇化发展差异的解释——基于Shapley值分解方法[J]. 中国土地科学, 2019, 33(12): 72-79. [Wu Jing, Bai Zhongke. Study on the differences in urbanization of resource-based cities in China: Based on the decomposition method of shapley value[J]. China Land Science, 2019, 33(12): 72-79.] |

| [6] |

He S Y, Lee J, Zhou T, et al. Shrinking cities and resource-based economy: The economic restructuring in China's mining cities[J]. Cities, 2017, 60: 75-83. DOI:10.1016/j.cities.2016.07.009 |

| [7] |

李华, 董艳玲. 基本公共服务均等化是否缩小了经济增长质量的地区差距?[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(7): 48-70. [Li Hua, Dong Yanling. Does equalization of basic public services narrow the regional gap of the quality of economic growth?[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2020, 37(7): 48-70.] |

| [8] |

刘菊, 孙平军. 东北三省收缩城市的基本公共服务均等化收缩效应与机理解析[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 128-137, 181. [Liu Ju, Sun Pingjun. Research on the shrinking effect and mechanism of basic service equalization in shrinking cities of three provinces in Northeast China[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 128-137, 181. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.014] |

| [9] |

马慧强, 韩增林, 江海旭. 我国基本公共服务空间差异格局与质量特征分析[J]. 经济地理, 2011, 31(2): 212-217. [Ma Huiqiang, Han Zenglin, Jiang Haixu. The characteristics and spatial differences of basic public services of citys at prefecture level and above in China[J]. Economic Geography, 2011, 31(2): 212-217.] |

| [10] |

Xiong X, Yu X, Wang Y. The impact of basic public services on residents' consumption in China[J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2022, 9(1): 389-389. DOI:10.1057/s41599-022-01367-2 |

| [11] |

邓翔, 张鸿铭, 任伊梦. 基本公共教育服务均等化的助学与增收效应——基于"两免一补"政策的经验证据[J]. 经济理论与经济管理, 2023, 43(5): 99-112. [Deng Xiang, Zhang Hongming, Ren Yimeng. The schooling and income effect of the equalization of basic public services-evidence from the "two exempt and one subsidy" policy[J]. Economic Theory and Business Management, 2023, 43(5): 99-112. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2023.05.007] |

| [12] |

Pan L, Li G, Wan H. Does improving basic public health services promote household consumption of rural migrant workers? Evidence from China[J]. Frontiers in Public Health, 2024, 11: 1308297. DOI:10.3389/fpubh.2023.1308297 |

| [13] |

甘代军. 城乡基本公共文化服务均等化评价及其指标体系构建[J]. 中州学刊, 2023(12): 77-85. [Gan Daijun. Evaluation on equalization of urban and rural basic public cultural services and its index system construction[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2023(12): 77-85. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2023.12.011] |

| [14] |

尹鹏, 刘继生, 陈才. 东北地区资源型城市基本公共服务效率研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(6): 127-134. [Yin Peng, Liu Jisheng, Chen Cai. Efficiency of basic public service for resource-based cities in Northeast China[J]. China Population, Resources and Environment, 2015, 25(6): 127-134. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.06.018] |

| [15] |

于东山. 资源型城市转型中的基本公共服务体系构建[J]. 经济纵横, 2014(8): 13-16. [Yu Dongshan. Construction of the basic public service system in the transformation of resource-based cities[J]. Economic Review Journal, 2014(8): 13-16.] |

| [16] |

陈妍, 梅林. 东北地区资源型城市基本公共服务水平综合测算[J]. 世界地理研究, 2018, 27(3): 55-64. [Chen Yan, Mei Lin. Basic public service evaluation of resource-based cities in Northeast China[J]. World Regional Studies, 2018, 27(3): 55-64. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2018.03.006] |

| [17] |

单卓然, 黄亚平. "新型城镇化"概念内涵、目标内容、规划策略及认知误区解析[J]. 城市规划学刊, 2013(2): 16-22. [Dan Zhuoran, Huang Yaping. An analysis of the concept, goals, contents, planning strategies and misunderstandings of new urbanization[J]. Urban Planning Forum, 2013(2): 16-22. DOI:10.3969/j.issn.1000-3363.2013.02.003] |

| [18] |

赵宁宁, 郭炎, 李志刚, 等. 新型城镇化下中部流出地村庄的人口转型特征与微观成因——以湖南岳阳市为例[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 139-145. [Zhao Ningning, Guo Yan, Li Zhigang, et al. Patterns and micro causes of village population transformation in China's central outflow area under new urbanization: A case study of Yueyang, Hunan Province[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 139-145. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.04.017] |

| [19] |

Chalmers A T, Krabbenhoft D P, Van Metre P C, et al. Effects of urbanization on mercury deposition and accumulation in New England[J]. Environmental Pollution, 2014, 192: 104-112. DOI:10.1016/j.envpol.2014.05.003 |

| [20] |

谢地, 张巧玲. 以人为核心的新型城镇化战略: 理论基础、内涵特征及实践路径[J]. 经济纵横, 2023(11): 27-34. [Xie Di, Zhang Qiaoling. People-centered urbanization strategy: Theoretical basis, connotation characteristics and practical path[J]. Economic Review Journal, 2023(11): 27-34.] |

| [21] |

谢寿琼, 刘凯迪. "以人为核心"的新型城镇化水平测度与空间差异研究[J]. 统计与决策, 2023, 39(21): 75-79. [Xie Shouqiong, Liu Kaidi. Research on the measurement and spatial differences of new urbanization level with "people-centered" approach[J]. Statistics & Decision, 2023, 39(21): 75-79.] |

| [22] |

杨萍, 徐鹏杰. 以人为核心的新型城镇化能缩小我国地区收入差距吗[J]. 财经科学, 2021(11): 50-63. [Yang Ping, Xu Pengjie. Can people-centered new urbanization narrow the regional income disparities China?[J]. Finance & Economics, 2021(11): 50-63. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2021.11.005] |

| [23] |

朱宸. 我国资源型城市人口城镇化时空演化分析[D]. 兰州: 兰州大学, 2022. [Zhu Chen. Analysis of the Spatiotemporal Evolution of Population Urbanization in Resource-based Cities in China[D]. Lanzhou: Lanzhou University, 2022.]

|

| [24] |

陈荣生. 资源型城市新型城镇化发展动力研究[J]. 江西社会科学, 2016, 36(1): 68-71. [Chen Rongsheng. Research on the development dynamics of new urbanization in resource-based cities[J]. Jiangxi Social Sciences, 2016, 36(1): 68-71.] |

| [25] |

傅利平, 刘凤, 孙雪松. 京津冀城市群公共服务与新型城镇化耦合发展研究[J]. 城市问题, 2020(8): 4-13. [Fu Liping, Liu Feng, Sun Xuesong. Study on coupling coordination degree between basic public service and new-type urbanization in Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration[J]. Urban Problems, 2020(8): 4-13.] |

| [26] |

李斌, 金秋宇, 卢娟. 土地财政、新型城镇化对公共服务的影响[J]. 首都经济贸易大学学报, 2018, 20(4): 69-78. [Li Bin, Jin Qiuyu, Lu Juan. The effect of land finance and new-type urbanization on public service[J]. Journal of Capital University of Economics and Business, 2018, 20(4): 69-78.] |

| [27] |

曾繁荣, 李玲蔚, 贺正楚, 等. 基本公共服务水平与新型城镇化动态关系研究[J]. 中国软科学, 2019(12): 150-160. [Zeng Fanrong, Li Lingwei, He Zhengchu, et al. Research on the dynamic relationship between basic public service level and new-type urbanization[J]. China Soft Science, 2019(12): 150-160. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2019.12.013] |

| [28] |

Cohen B. Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability[J]. Technology in Society, 2005, 28(1): 63-80. |

| [29] |

刘维林. 地方公共服务如何成为新型城镇化的新动力?——基于要素集聚及空间外溢效应的检验[J]. 城市发展研究, 2021, 28(9): 109-115. [Liu Weilin. How does local public service become the new driving force of new urbanization?: A test based on factor agglomeration and spatial spillover effect[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(9): 109-115. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2021.09.023] |

| [30] |

万博绅, 闵维方. 教育影响城镇化水平的实证研究——基于中国2005—2020年省级面板数据[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2023, 41(10): 40-52. [Wan Boshen, Min Weifang. An empirical study on the role of education in promoting urbanization[J]. Journal of East China Normal University(Educational Sciences), 2023, 41(10): 40-52.] |

| [31] |

周静, 高颖. 基本公共服务供给对流动人口家庭化迁移的影响——基于流出与流入视角[J]. 城市发展研究, 2021, 28(12): 37-44. [Zhou Jing, Gao Ying. Impact of basic public service supply on the family migration of floating population: Based on outflow and inflow perspectives[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(12): 37-44. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2021.12.005] |

| [32] |

刘岩, 董慰, 王乃迪, 等. 特色文化城市与新型城镇化耦合协调关系分析——以中国五个城市为例[J]. 城市发展研究, 2021, 28(12): 27-36. [Liu Yan, Dong Wei, Wang Naidi, et al. Analysis on the coupling coordination relationship between characteristic culture city and new urbanization: A case study of five cities in China[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(12): 27-36. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2021.12.004] |

| [33] |

林李月, 朱宇, 柯文前, 等. 基本公共服务对不同规模城市流动人口居留意愿的影响效应[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 737-752. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian, et al. The impact of migrants' access to urban public services on their urban settlement intentions: A study from the perspective of different-sized cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 737-752.] |

| [34] |

赖愉盼. 我国基础设施投资与城镇化发展关系研究[D]. 福州: 福州大学, 2020: 26-46. [Lai Yupan. Analysis of the Relationship between Infrastructure Investment and Urbanization in China[D]. Fuzhou: Fuzhou University, 2020: 26-46.]

|

| [35] |

张海峰, 林细细, 梁若冰, 等. 城市生态文明建设与新一代劳动力流动——劳动力资源竞争的新视角[J]. 中国工业经济, 2019(4): 81-97. [Zhang Haifeng, Lin Xixi, Liang Ruobing, et al. Urban ecological civilization construction and the flow of new generation labor: The new perspective of labor resources competition[J]. China Industrial Economics, 2019(4): 81-97.] |

| [36] |

龚金保. 需求层次理论与公共服务均等化的实现顺序[J]. 财政研究, 2007(10): 33-35. [Gong Jinbao. The realization sequence of demand hierarchy theory and equalization of public services[J]. Public Finance Research, 2007(10): 33-35.] |

| [37] |

Alderfer C P. An empirical test of a new theory of human needs[J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1969, 4(2): 142-175. DOI:10.1016/0030-5073(69)90004-X |

| [38] |

马慧强, 廉倩文, 韩增林, 等. 基本公共服务—城镇化—区域经济耦合协调发展时空演化[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 19-28. [Ma Huiqiang, Lian Qianwen, Han Zenglin, et al. Spatio-temporal evolution of coupling and coordinated development of basic public services-urbanization-regional economy[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 19-28.] |

| [39] |

陈明星, 陆大道, 张华. 中国城市化水平的综合测度及其动力因子分析[J]. 地理学报, 2009, 64(4): 387-398. [Chen Mingxing, Lu Dadao, Zhang Hua. Comprehensive evaluation and the driving factors of China's urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(4): 387-398. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.04.001] |

| [40] |

郭莎莎, 陈明星, 刘慧. 城镇化与资源环境的耦合过程与解耦分析——以北京为例[J]. 地理研究, 2018, 37(8): 1599-1608. [Guo Shasha, Chen Mingxing, Liu Hui. Coupling procedure and decoupling analysis of urbanization and resource environment: The study of Beijing[J]. Geographical Research, 2018, 37(8): 1599-1608.] |

| [41] |

王富喜, 毛爱华, 李赫龙, 等. 基于熵值法的山东省城镇化质量测度及空间差异分析[J]. 地理科学, 2013, 33(11): 1323-1329. [Wang Fuxi, Mao Aihua, Li Helong, et al. Quality measurement and regional difference of urbanization in shandong province based on the entropy method[J]. Scientia Geographica Sinica, 2013, 33(11): 1323-1329.] |

| [42] |

Ragin C C. The Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies[M]. Oakland: University of California Press, 1987: 1-185.

|

| [43] |

Kraus S, Ribeiro-Soriano D, Schüssler M. Fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) in entrepreneurship and innovation research-the rise of a method[J]. International Entrepreneurship and Management Journal, 2018, 14: 15-33. |

| [44] |

张明, 杜运周. 组织与管理研究中QCA方法的应用: 定位、策略和方向[J]. 管理学报, 2019, 16(9): 1312-1323. [Zhang Ming, Du Yunzhou. Qualitative comparative analysis (QCA) in management and organization research: Position, tactics, and directions[J]. Chinese Journal of Management, 2019, 16(9): 1312-1323.] |

| [45] |

Fiss P C. Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420. |

| [46] |

李哲能, 董妍. 生态环境影响社会信任[N]. 中国社会科学报, 2017-09-25(6). [Li Zheneng, Dong Yan. Ecological Environment Influ ences Social Trust[N]. Chinese Journal of Social Sciences, 2017-09-25(6).]

|

| [47] |

张笑笑, 张奇. 改善城市社会生态环境与提升居民的主观幸福感[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 2021, 44(1): 51-57. [Zhang Xiaoxiao, Zhang Qi. Improvement of the construction of sociecological environment and enhancement of subjective well-being of urban residents[J]. Journal of Liaoning Normal University(Social Science Edition), 2021, 44(1): 51-57.] |

| [48] |

刘云刚. 中国资源型城市的职能分类与演化特征[J]. 地理研究, 2009, 28(1): 153-160. [Liu Yungang. The functional classification and the characteristics of functional transition of Chinese resource-based cities[J]. Geographical Research, 2009, 28(1): 153-160.] |

| [49] |

严太华, 胡尧. 基于资源脱钩视角的资源型城市分类[J]. 资源科学, 2019, 41(12): 2172-2181. [Yan Taihua, Hu Yao. Classification of resource-based cities from the perspective of resource decoupling[J]. Resources Science, 2019, 41(12): 2172-2181.] |

| [50] |

杜运周, 刘秋辰, 陈凯薇, 等. 营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式——基于复杂系统观的组态分析[J]. 管理世界, 2022, 38(9): 127-145. [Du Yunzhou, Liu Qiuchen, Chen Kaiwei, et al. Ecosystem of doing business, total factor productivity and multiple patterns of high-quality development of Chinese cities: A configuration analysis based on complex systems view[J]. Journal of Management World, 2022, 38(9): 127-145.] |

| [51] |

陈颖慧, 仲俊涛, 魏峰群, 等. 资源型城市收缩的精准识别与轨迹模拟[J]. 资源科学, 2024, 46(10): 2034-2046. [Chen Yinghui, Zhong Juntao, Wei Fengqun, et al. Accurate identification and trajectory simulation of urban shrinkage in resource-based cities[J]. Resources Science, 2024, 46(10): 2034-2046.] |