2. 华东师范大学 中国现代城市研究中心, 上海 200062;

3. 华东师范大学 城市发展研究院, 上海 200062

2. The Center for Modern Chinese City Studies, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. The Institute of Urban Development, East China Normal University, Shanghai 200062, China

在全球化和知识经济时代,人才日益成为推动地方产业升级和经济增长的战略资源,对于区域经济发展格局重构具有重要意义[1, 2]。2021年召开的中央人才工作会议对实施人才强国战略做出进一步部署,提出“全方位培养、引进、用好人才,加快建设世界重要人才中心和创新高地”的重大战略目标。各地政府为吸引人才也高频出台各类优惠政策,城市间的“人才争夺战”日趋白热化[3]。在此背景下,探索不同类型人才流动的地理特征和空间规律,识别影响人才区位选择的主要因素,对于丰富人才地理学相关理论,优化区域人才资源的空间配置具有重要的理论和现实意义。

关于人才流动的现有研究主要集中在以下两个方面:①人才流动的空间格局。国内外学者对科学家群体[4, 5]、高学历人才[6, 7]、高校学生[8, 9]、留学生[10, 11]、高技能劳动力[12, 13]等人才的流动格局及动态变化进行了研究,发现不同类型人才流动的空间特征存在一定差异性,并且表现出较为明显的阶段特征。②人才流动的形成机制。以劳动力迁移理论和集聚经济理论为代表的理论模型强调经济动机在人才迁移过程中的核心作用,认为产业集聚、工作机会和收入水平差异是促成人才迁移的主要因素[14-16]。而舒适度理论、消费城市理论等理论则认为在经济转型和消费升级的背景下,城市提供的自然环境、公共服务、文娱设施等地方品质成为吸引高层次人才流动的最主要因素[17-19]。此外,部分研究还探讨了政策、制度、文化等更为复杂的影响因素对人才流动产生的作用[8, 20]。

虽然人才流动研究已经取得了丰硕的成果,但是研究焦点多集中在整体性的高水平人才或创新领域的专业人才[21],对于以音乐人才为代表的创意型人才流动的空间格局和机制尚未开展深入的探索,并且现有研究主要集中在欧美发达国家。Florida、Bennett等学者的研究表明,音乐人才倾向于在一些经济发达的大城市和少数专业化制作基地集中分布,前者主要得益于庞大的文化消费市场以及与其他娱乐产业形成的协同效应,后者则受到唱片公司集聚、地方化生产网络、品牌氛围效应等因素的驱动[22, 23]。同时,由于音乐行业不稳定性较高,音乐人才普遍具有较高的空间流动性[24, 25]。国内音乐地理研究则较为稀缺,主要聚焦于区域音乐文化、音乐与地方构建、音乐演出的空间分布等主题[26-30]。在音乐人才地理方面,仅有陈燚菲等从地方文化资本视角对华语流行歌手的出生地分布及影响因素进行了分析[20],Zhang等对音乐人才的集聚特征和流动现象开展了初步探索[31]。但是以上研究并未对不同类型音乐人流动网络的空间差异以及影响音乐人才流动的主要因素开展深入探索,对于中国音乐人才地方嵌入特征和流动机制的理解有待进一步深化。因此,通过对华语音乐人的研究,可以从以下方面丰富和发展人才地理相关理论:

首先,音乐产业的人才培养模式与高新技术产业等其他行业存在较为明显的区别,除了正式的学校教育外,大量隐性知识(Tacit Knowledge)需要在长期实践中通过演出、训练和交流学习等非正式方式获得,高流动性是音乐人才的普遍特点[32]。同时音乐行业的进入途径也较为多元化,大量未经过系统性学习、非专业出身的从业者也可能通过经验积累的方式进入该行业。因此,音乐人才的成长过程和迁移路径与其他领域人才可能存在较大差异,探索其独特的流动特征可以丰富对于人才流动机制复杂性的认识。其次,作为典型的文化创意产业,音乐产业具有较高的地方嵌入性。一些音乐风格的产生往往根植于特定区域(如纳什维尔)的历史背景和文化环境,从而形成高度专业化的音乐场景(Music Scene)[22]。受到音乐地域性的影响,不同风格的音乐人可能会呈现出多样化的流动模式,对于理解人才流动的社会文化属性具有重要价值。

基于此,本文尝试通过对3148名华语音乐人出生地、学习地和居住地等信息的收集和整理,构建中国音乐人才的流动网络,揭示不同风格音乐人流动特征的空间差异;在此基础上采用岭回归分析方法探索影响城市吸引音乐人才流入的主要因素,从而深化对于创意人才流动格局和机制独特性的认识,丰富人才地理的理论和实证研究。

2 研究数据与方法 2.1 数据来源与处理本研究通过华语音乐人出生地、学习地和居住地等数据的收集构建中国音乐人才流动的城市网络。华语音乐人名录信息来源于“酷我音乐”平台。“酷我音乐”是国内最大的在线数字音乐平台之一,月活跃用户数超过1亿,拥有近2000万首曲库和100余家唱片公司的独家代理版权,可以反映出中国主流的音乐消费市场①。本文首先从“酷我音乐”官方网站(http://www.kuwo.cn/)上获取了华语乐坛音乐人(包括华语男歌手、华语女歌手②和华语组合)栏目内的所有音乐人信息,共计11532人,数据时效为2021年8月。由于音乐消费领域存在较为明显的“头部效应”,即少数知名音乐人会吸引大部分关注和资源,本文进一步筛选出在“酷我音乐”平台上粉丝数量③排名前4000位的音乐人作为研究样本,其歌曲数量占全部音乐人的52%,粉丝数量占98%,能够较好地代表华语音乐市场中具有较强影响力的音乐人。

研究第二步对样本音乐人的属性信息进行收集,主要涵盖其出生年月、音乐风格、出生地、学习地和居住地等,数据来源包括“酷我音乐”“百度百科”“新浪微博”“豆瓣”等网络媒体以及搜索引擎检索结果。其中,音乐风格指音乐人所制作音乐的主要类型和特点。参考相关文献[33]以及各音乐平台的分类标签,本文将音乐人的音乐风格划分为12种主要类型:流行、摇滚、电子、说唱、民谣、民族、喊麦、曲艺、古风、美声、古典和其他。部分音乐人可能会从事多种类型的音乐制作,本研究选取各音乐平台上标记最多的音乐类型作为该音乐人的主要音乐风格。出生地为音乐人出生的城市,反映出音乐人的成长环境。由于音乐文化具有较强的地方嵌入性,具有地方特色的文化资本会从多个维度影响当地的音乐生产[20],因此一些具有深厚音乐历史底蕴和文化氛围的城市可能更有利于激励本地居民选择从事音乐行业,成为音乐人才的重要输出地。学习地为音乐人通过正规(学校教育)或非正规(向其他音乐人学习、接受机构培训、加入演出团体等)方式获取专业知识和技能的城市。学习经历是音乐人进入该行业并获得职业发展的前提条件,而教育资源和专业性培训机构较为集中的城市往往能够吸引大量具有发展潜力的从业者,从而对整个音乐产业的发展产生重要影响。对于曾先后在多个城市学习的音乐人,本文选取对其从业经历影响较大的第一个城市作为学习地。居住地为音乐人主要定居的城市,对于已故音乐人则为其生前所居住城市。为了更加便捷地获取市场信息和行业资源,音乐人往往会倾向于选择经济发达、市场需求旺盛、产业基础较好的城市居住,因此居住地能够直观地反映出音乐产业的地域分布和集群特征。由于音乐人在台湾省内的流动信息相对较难获取,本文将台湾省作为一个节点进行处理。最终收集到3148名音乐人的位置信息,其中2252名同时包含出生地和学习地位置,2361名同时包含学习地和居住地位置,可以用于开展流动网络分析。

为了探索影响城市吸引音乐人才的主要因素,进一步收集了反映城市经济水平与结构、产业基础、设施服务水平等方面特征的统计数据开展岭回归分析(见2.2.2小节),数据来源主要包括各省市统计年鉴和统计公报、第七次全国人口普查、教育部高校招生服务网站、“企查查”信息平台以及“高德”POI数据。

2.2 研究方法 2.2.1 社会网络分析采用社会网络分析方法分别构建音乐人才在学习和工作阶段的流动网络,揭示不同城市在音乐人流动网络中的重要性及联系强度。城市i到城市j的联系强度Cij测度所有音乐人从城市i到城市j的总流动次数,反映城市j对城市i音乐人的吸引力,计算公式为:

| $ C_{i j}=F_{i j} $ |

式中,Fij为从城市i流动到城市j的音乐人数量。

出度中心性DO(i)用于测度从城市i向其他节点城市辐射联系的总强度。出度中心性越高,表明该城市音乐人才外流现象越显著,计算公式为:

| $ D_O(i)=\sum\limits_{j=1}^m C_{i j} $ |

式中,m表示城市i音乐人流向节点城市的数量。

入度中心性DI(i)用于测度城市i从其他节点城市接收联系的总强度。入度中心性越高,表明该城市对音乐人才的吸引力越强,计算公式为:

| $ D_I(i)=\sum\limits_{j=1}^n C_{j i} $ |

式中,n表示流向城市i的音乐人来源节点城市的数量。

净入度中心性DNI(i)和净出度中心性DNO(i)用于测度城市i与其他城市之间的净联系强度,计算公式为:

| $ \begin{aligned} & D_{N I}(i)=D_I(i)-D_O(i) \\ & D_{N O}(i)=D_O(i)-D_I(i) \end{aligned} $ |

DNI(i)为正值,表明该城市在网络中以人才流入为主,DNO(i)为正值,表明该城市在网络中以人才流出为主。

2.2.2 岭回归分析由于城市社会经济指标之间存在较多共线性,无法满足多元线性回归分析的要求,本文使用岭回归方法探索影响各网络节点城市吸引音乐人才流入的主要因素,其回归系数计算公式为:

| $ \beta(k)=\left(X^T X+k I\right)^{-1} X^T Y $ |

其中β(k)为回归系数,取值范围为[-1, 1],绝对值越大表明该自变量与因变量的相关性越强;X为所有自变量为列组成的矩阵;XT为X的转置矩阵;Y为因变量为列组成的矩阵,本文选取城市在音乐人流动网络中的入度中心性为因变量,反映对音乐人才的总体吸引力;I为单位矩阵;k为岭回归参数,取值范围为[0, 1],一般选取当岭迹图趋于稳定后的最小值。

在自变量选取上,本文主要参考劳动力迁移理论、舒适度理论和集聚经济理论等理论模型,从经济水平、设施服务和产业基础三个方面选择15项指标作为自变量(表 1)。劳动力迁移理论认为区域间经济发展差异是驱动人才流动的主要因素,选取反映城市经济发展总体水平和结构特征的五项指标。其中,“GDP总量”反映城市总体经济规模,经济规模较大的城市可以形成较为显著的“城市化经济”效应[14],为各类文化创意产业的发展提供基本支撑;“第三产业占GDP比重”反映城市服务业发展水平,发达的服务业可以为音乐产业发展提供配套产业和专业化服务;“人均可支配收入”反映城市收入水平,收入水平直接影响到城市居民在音乐演出等文化消费领域的支出意愿;“财政收入与支出”反映地方政府在城市设施和服务领域的投入水平,政府投入往往是演出场馆等公共文化设施建设的重要来源,同时一些非营利性的地方演出机构也依赖于政策补贴;“进出口总额”则反映出城市的对外开放程度,对外开放程度较高的城市居民更容易接受不同类型的音乐风格,从而吸引各类音乐人集聚[17]。

| 表 1 影响因素指标体系 Tab.1 Indicator System of Influencing Factors |

舒适度理论强调地方品质对于高层次人才的吸引力,认为城市提供的相关设施和服务是吸引人才的核心要素。本文选取七项指标反映城市的地方品质,其中,“互联网接入户数”反映城市的信息化建设水平,该指标主要考虑较高的信息化水平有利于音乐作品的数字化创作和传播,从而提升城市对音乐人的吸引力[34];“博物馆数量”和“休闲娱乐设施数量”分别反映城市的文化和娱乐设施服务水平,这些设施往往被认为是创意类人才较为重视的地方品质[17];其余指标分别反映城市的医疗、教育、交通等公共设施服务水平,是人才流动时普遍考虑的影响因素。

集聚经济理论则认为同类或互补产业在邻近地理区位上集中可以形成正外部效益,提升经济效应和回报,从而进一步带动相关主体和资源聚集。本文选取三项指标反映城市音乐及相关文化产业的集聚水平,其中,“文化体育与娱乐从业人员占就业总人口比例”反映城市文化娱乐产业的总体发展水平,繁荣的文化娱乐产业可以产生对于音乐作品的大量需求,从而带动音乐产业的快速发展[22];“音乐院校数”反映城市的音乐教育水平,如上文所述,教育资源和机构对于音乐人获取专业知识至关重要,因此能够吸引大量潜在的音乐从业者;“音乐企业数”则直观反映了城市的音乐产业发展水平,音乐企业较为集中的城市对于寻求工作和发展机会的音乐人具有直接吸引力。

3 音乐人才流动网络结构 3.1 网络总体结构特征(1)音乐人普遍具有较高的跨地域流动性。在具备位置信息的研究样本中,56% 的音乐人居住地与出生地出现分离,即至少出现过一次跨地域流动。其中,出生地—学习地网络中跨地域联系的占比达到53%,即多数音乐人会选择前往其他城市开展学习,反映出音乐人在学习阶段表现出更高的跨地域流动性。而学习地—居住地网络中跨地域流动占比仅为37%,表明大量求学者在学习结束后倾向于选择在当地从事相关活动,显示出院校机构对于音乐人才的本地化产生了积极的推动作用。

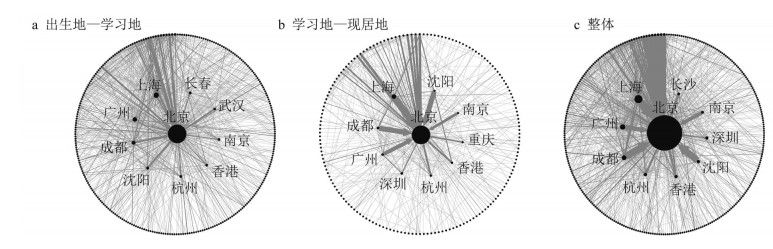

(2)人才流动网络整体呈现出“一极多核”的结构特征。北京成为音乐人流入的首要“极点”(图 1),其入度中心性高达1120,是排名第二位上海的近5.4倍(表 2)。作为国家文化和政治中心,北京不仅拥有庞大的文娱消费市场和数量众多的领先企业,同时也是主要艺术院校、文化管理机构和艺术团体的所在地,因此形成了国内最大的文化娱乐产业集群,对于包括音乐人在内的文化产业从业者形成了强大的吸引力。其他核心节点主要包括上海、广州、成都、杭州等人口密集、经济发达的中心城市,反映出城市经济规模对于音乐产业发展的重要作用。值得注意的是,曾经对华语流行音乐产生重要影响力的香港和台湾入度中心性排名仅列14和15位,表明随着内地音乐产业的快速崛起,华语音乐市场逐渐形成了以内地为制作和消费中心的区域格局。

|

图 1 音乐人流动网络空间结构 Fig.1 Spatial Structures of Musician's Mobility Networks 注:圆大小代表城市入度中心性,连线宽度代表城市间联系强度,下同。 |

| 表 2 网络中心性前10位城市 Tab.2 Top 10 Cities with Highest Network Centrality |

(3)不同阶段流动网络存在一定结构差异。在出生地—学习地流动网络中(图 1),主要流入节点除了北京、上海、广州等中心城市外,还包括沈阳、长春、长沙、呼和浩特、合肥等艺术院校和培训机构较为集中的城市,表明教育资源对于学习阶段的人才流动会形成较为明显的吸引力。学习地—居住地阶段的人才流动则更加显著地受到集聚经济效应的作用,主要流向北京、上海、成都、广州、深圳、杭州等文化消费水平较高的发达城市。此外,距离较近的区域性流动在出生地—学习地流动网络中占比更高,表明较多音乐人会选择前往其出生地同一省份的城市(多为省会城市)接受教育或培训,而学习地—居住地阶段的流动则更加集中地流向经济较为发达的大城市,受地理距离因素的影响相对较小。

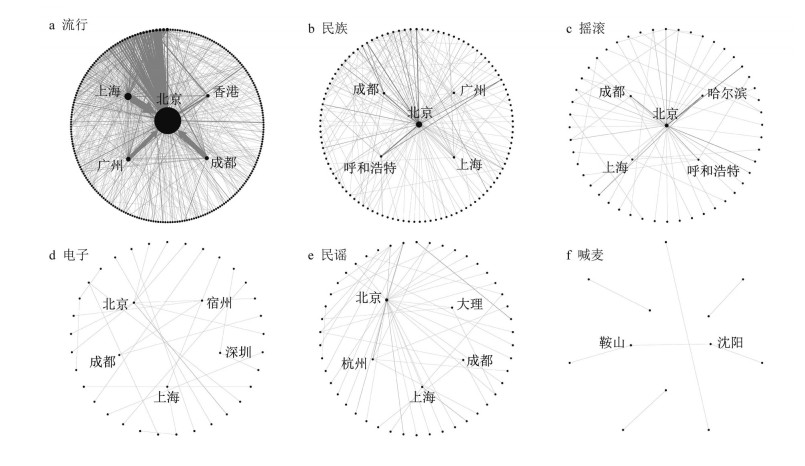

3.2 不同风格音乐人流动网络差异各类风格音乐人的流动方向具有一定相似性(图 2)。除喊麦外,其他风格音乐人的流动网络中北京均为首要流入地,同时上海、广州、成都等核心城市也成为较为重要的网络节点,表明不同类型音乐行业的发展均会受到产业集聚和市场需求等一般性因素的影响,经济发达、消费旺盛的核心城市对于不同类型的音乐人都产生了较强的吸引力。

|

图 2 不同风格音乐人整体流动网络空间结构 Fig.2 Spatial Structure of the Overall Mobile Network of Musicians with Different Genres 注:由于其他风格音乐人数量较少,仅绘制了以上6类风格音乐人的流动网络图。 |

但是另一方面,不同风格音乐人的流动网络也存在一些局部性差异。例如,流行音乐由于早期受港台地区影响较为明显,香港、台湾以及珠江三角洲地区的广州、深圳在该网络中仍然处于较为核心的位置。民族音乐与少数民族文化存在密切联系,因此以呼和浩特、阿坝、甘孜、呼伦贝尔为代表的少数民族聚居地成为该类音乐人流动网络中的重要节点。北京在摇滚类音乐人流动网络中的优势地位尤为突出,反映出其特有的传统文化和城市意象对于摇滚类音乐人的强大吸引力。民族和电子音乐网络结构相对较为分散,并且其网络节点涵盖了一些内陆地区的中小城市(如大理、汕尾、宿州、安阳等)。喊麦风格音乐人则主要集中在东北和广东两个地区,形成了以鞍山、沈阳、广州、湛江为主要节点的网络结构。此外,由于少数民族地区的教育资源和市场需求分布较不均衡,民族风格音乐人呈现出最高的跨地域流动性;喊麦、摇滚、民谣和说唱音乐主要面向相对小众的细分市场,产业分布地域性更加明显,因此音乐人以本地流动为主;而面向大众消费的流行音乐以及处于早期发展阶段的电子音乐由于受众分布较为分散,本地流动和异地流动占比则相对均衡(表 3)。不同音乐风格网络空间结构的差异反映出音乐产业较为明显的地方嵌入性,一些音乐风格往往根植于特定区域的历史文化环境,从而形成了相对专业化的音乐场景,导致不同类型音乐人才的地理集聚和流动格局呈现出差异化特征。

| 表 3 不同风格音乐人本地流动与异地流动构成(单位:%) Tab.3 Composition of Local And Trans-local Mobility of Musicians with Different Genres |

分别对出生地—学习地(模型1)、学习地—居住地(模型2)和二者合并后的整体流动网络(模型3)开展影响因素岭回归分析,K值为0.3时岭迹图趋于稳定,三个模型调整后R方均大于0.52,解释效果较好(表 4)。具体分析如下:

| 表 4 岭回归分析结果 Tab.4 Results of Ridge Regression Analysis |

在整体流动网络回归模型中,“文化体育与娱乐从业人员就业占比”“音乐企业数”和“音乐院校数”三项指标均与城市入度中心性显著正相关,并且回归系数较高,表明产业聚集因素是影响城市对音乐人才吸引力的最主要因素。音乐院校和企业的集聚可以形成一定规模经济效应(Econo‐ mies of Scale)[22],对寻求学习或者工作机会的音乐人产生较强的吸引力;而繁荣的文化娱乐产业则可以通过溢出效应带动音乐产业的发展,从而增加城市对于专业性音乐人才的需求。这一结果在一定程度上解释了创意类人才倾向于在文化产业较为发达的大城市集聚的原因。

城市经济发展总体水平与结构对于音乐人才的区位选择也具有一定的解释力。在该类指标中,“财政收入与支出”和“进出口总额”与城市入度中心性呈现出较强的正相关性,表明政府投入和对外开放程度有利于提升城市对于音乐人才的吸引力。政府投入水平较高的城市往往是行政等级较高或者经济较为发达的城市,这些城市在演出场馆等文化设施建设方面较为领先,同时更容易成为各类文化机构和演艺团体的所在地,从而对于音乐产业从业者形成较强的吸引力。较高的对外开放度则有利于提升城市的文化消费氛围和文化包容性,因此更容易成为区域文化消费中心,吸引各类演出团体到访。“GDP总量”在模型结果中表现为正相关,但是回归系数低于以上指标,而“第三产业占GDP比重”则不具显著性,表明城市整体经济规模和非相关部门形成的范围经济(Economies of Scope)[22]对于中国城市吸引音乐人才的作用较为有限。“人均可支配收入”的显著性水平相对偏低(95%),并且回归系数为负值,表明收入因素对于音乐人才流动的影响同样不太明显。这一结果与劳动力迁移理论的基本观点有所区别,其原因可能是由于音乐产业具有较为典型的“头部效应”,少数顶尖音乐人会吸引大部分市场资源并获得远超平均水平的收入,而大量普通音乐人(尤其在职业生涯早期)则可能会为了获得成功机会而自愿接受相对较低的收入。因此,音乐人在选择迁移目的地时首先考虑的是当地的音乐产业基础和未来发展潜力,而非单纯的收入水平。

与以上两类因素相比,反映城市舒适度水平的设施服务因素作用相对较弱。其中“博物馆数量”“互联网接入户数”“本专科在校生人数”三项指标通过了整体流动网络分析的显著性检验,但是仅“博物馆数量”与被解释变量呈现出较强的正相关性。“博物馆数量”与当地文化产业发展水平和文化设施建设水平具有较强的相关性,因此该指标在一定程度上仍然体现出城市文化产业基础对于音乐人才集聚的重要影响。“互联网接入户数”为显著负相关,即信息化水平较高的城市反而未必对音乐人产生更强的吸引力。这一结果与预期并不一致,可能揭示出数字化转型对于音乐人才流动产生的“去中心化”效应。随着信息技术的普及,音乐人可以更加便捷地借助数字技术和互联网平台制作和传播音乐作品,并与消费者进行在线互动,一定程度上降低了行业进入门槛[34]。大量来自中小城市的(专业和非专业)音乐人可以就地开展音乐制作活动,而无需向信息化水平较高的城市集中,部分音乐人甚至为了音乐创作选择迁移到一些具有独特历史文化资源的偏远地区(如大理),从而出现了与信息化水平不相匹配的流动趋势。“本专科在校生人数”回归系数同样为负值,表明城市高等教育的整体发展水平对于音乐人才集聚的作用较为有限。这可能是由于音乐产业的人才培养模式较为独特,主要依托于专业化的艺术院校或者非正式的行业经验积累,对于面向大众的常规性高等教育资源依赖性较低。舒适度因素的回归结果一定程度上反映出音乐产业独特的人才培养和创作模式。

4.2 不同阶段流动网络影响因素对比出生地—学习地(模型1)和学习地—居住地(模型2)两类网络回归结果发现,音乐人在不同阶段的流动均受到产业集聚和城市经济水平因素的共同作用,但是部分因子的影响力存在一定差异。“音乐院校数”在出生地—学习地流动网络回归结果中呈显著正相关,但是在学习地—居住地网络中不具显著性,表明专业性的音乐教育机构对于学习阶段的音乐人流动产生了更加明显的导向作用。音乐院校较为集中的城市往往对于求学者会产生较强的吸引力,成为音乐人学习阶段流向的主要目的地。对于已经进入劳动市场的音乐人,教育机构的影响则不显著。

另一方面,“文化体育与娱乐从业人员就业占比”和“进出口总额”两项指标则在学习地—居住地流动网络的分析结果中呈现出更高的正向回归系数,表明城市文化产业基础和市场氛围对于工作阶段的音乐人具有更强的吸引力。由于寻求职业发展机会是多数音乐人在工作阶段流动的主要动机,因此文化产业较为发达、市场包容性较高的城市更容易成为其流动的主要目的地。此外,“休闲娱乐设施数量”在学习地—居住地流动网络回归结果中也表现出较弱的显著性,但是回归系数为负值,表明城市娱乐服务设施水平并非音乐人选择流动目的地时的主要考虑因素。这一结果进一步揭示了音乐人对于地方品质的需求可能普遍低于对职业发展前景的诉求,反映出该类人才与其他类型创意人才发展模式的不同。两类流动网络影响因素的差异反映出音乐人才在职业生涯不同阶段流动动机和区位需求的特点。

5 结论与讨论本文聚焦音乐创意人才这一特殊人才群体,探索中国音乐人才流动网络的空间结构特征以及类型差异,揭示影响城市吸引音乐人才流入的主要因素。研究成果揭示出地方文化、市场结构和信息技术等因素对于音乐人才区位选择产生的复杂影响。主要研究结论如下:

(1)音乐人才普遍具有较高的跨地域流动性,流动网络整体呈现出以北京为中心,上海、广州、成都、杭州等经济发达城市为主要节点的“一极多核”结构特征。出生地—学习地流动网络中区域性流动占比较高,主要流入节点包括了艺术院校和培训机构较为集中的城市;学习地—居住地流动网络的流入节点则多为文化消费水平较高的发达城市,地理距离影响较不显著。

(2)各类风格音乐人的流动网络中主要流入节点多为经济发达的文化产业中心城市,体现出产业集聚和市场需求等一般性因素对于音乐人才流动的影响。另一方面,不同风格音乐人流动网络也存在局部性差异,表明音乐产业存在较为明显的地方嵌入性,基于特定历史文化环境形成的专业化音乐场景会对不同类型音乐人的地理集聚和流动格局产生差异化影响。

(3)产业聚集因素是影响城市对音乐人才吸引力的最主要因素,其次是城市的经济发展水平与结构,设施服务等舒适度因素对于音乐人才的作用则相对较弱。同时,专业性的音乐教育机构对于学习阶段的音乐人流动产生了更加明显的导向作用,而城市文化产业基础和市场氛围则对于工作阶段的音乐人流动具有更强的吸引力。

本文主要贡献在于深化了对于创意型人才流动格局和机制独特性的认识,丰富了人才地理的研究视角和维度。一方面,与其他类型人才类似,以音乐人为代表的创意型人才分布和流动同样受到产业基础、市场需求、经济发展水平等一般性区位因子的影响,从而呈现出明显的空间不均衡性以及向核心城市集聚的特征。另一方面,由于创意产业往往具有更强的地方嵌入性,基于特定历史背景、民俗传统和文化氛围等因素形成的地方文化资本(如音乐场景)对于创意类人才的分布和流动会产生更加显著的作用,从而影响相关产业的分布和集聚,而数字技术的应用和普及则在一定程度上强化了地方文化特质的重要性。因此,城市在进行人才发展规划时应充分考虑不同类型人才特殊的需求偏好,结合本地市场、资源和技术特点制定更加有针对性的人才政策。

由于数据和时间的限制,本研究在以下方面可以进一步拓展:①本文主要选取了华语音乐市场中具有较大影响力的“头部”音乐人作为研究样本,而未包含数量更为庞大的非“头部”音乐从业者。这些音乐人由于面向受众和市场资源的差异,可能产生与“头部”音乐人不同的区位选择,其流动格局和形成机制的差异性需要进一步探索。②人才的流动一方面受到城市地方性要素的吸引,另一方面也会对城市发展产生重要的影响。目前对于创意人才集聚产生的地方经济、社会和文化效应研究较为匮乏,将是未来重要的研究方向。

注释:

① 本研究最初曾对比了多个主流音乐平台,基本上都涵盖了中国音乐市场的主要音乐人,选取“酷我音乐”为数据库主要是由于该平台提供的音乐人信息相对较为完善。

②“酷我”音乐平台是按照“歌手”标签对艺人进行分类,但是其数据库中实际上包含了音乐制作人、演奏家等非歌唱类音乐人,因此本文采用“音乐人”这一相对广泛的概念以涵盖所涉及的不同研究对象。

③ 虽然粉丝数量并不能完全反映出音乐人的影响力,但是该指标在一定程度上能够体现出音乐人的市场关注度和商业价值。由于其他信息难以获取,考虑到研究的可行性,本文选用粉丝数量作为筛选样本的主要指标。

| [1] |

金文纨, 朱晟君, 林雄斌. 高技能人才流动对新兴国家技术演化的影响机制[J]. 地理学报, 2024, 79(10): 2621-2637. [Jin Wenwan, Zhu Shengjun, Lin Xiongbin. Influencing mechanism of the flow of high-skilled talents on technological evolution in emerging countries[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(10): 2621-2637.] |

| [2] |

Florida R. The economic geography of talent[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2002, 92(4): 743-755. DOI:10.1111/1467-8306.00314 |

| [3] |

王一凡, 崔璨, 王强, 等. 人才争夺战"背景下人才流动的空间特征及影响因素——以中国"一流大学"毕业生为例[J]. 地理研究, 2021, 40(3): 743-761. [Wang Yifan, Cui Can, Wang Qiang, et al. Migration of human capital in the context of vying for talent competition: A case study of China's "first-class" university graduates[J]. Geographical Research, 2021, 40(3): 743-761.] |

| [4] |

孙康, 司月芳. 基于高被引华人科学家流动的城市网络空间演化分析[J]. 世界地理研究, 2023, 32(9): 109-119. [Sun Kang, Si Yuefang. Analysis on the evolution of city network based on the flow of highly cited Chinese scientists[J]. World Regional Studies, 2023, 32(9): 109-119.] |

| [5] |

胡骁宇, 陈刚, 王光辉. 基于履历数据的"杰青"人才流动网络特征及驱动机制研究[J]. 地理科学进展, 2024, 43(9): 1771-1784. [Hu Xiaoyu, Chen Gang, Wang Guanghui. Characteristics of distinguished young scholars mobility network and driving mechanism based on curriculum vitae data[J]. Progress in Geography, 2024, 43(9): 1771-1784.] |

| [6] |

林赛南, 王雨, 马海涛. 中国高学历流动人口流动的空间特征及形成机制[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3229-3244. [Lin Sainan, Wang Yu, Ma Haitao. Spatial mobility pattern of highly educated migrants and its mechanisms in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(12): 3229-3244.] |

| [7] |

齐宏纲, 赵美风, 刘盛和, 等. 2000—2015年中国高学历人才省际迁移的演化格局及影响机理[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 456-479. [Qi Honggang, Zhao Meifeng, Liu Shenghe, et al. Evolution pattern and its driving forces of China's interprovincial migration of highlyeducated talents from 2000 to 2015[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 456-479.] |

| [8] |

张维阳, 钱雨昕, 崔璨. 基于地理学视角的"双一流"高校学生就学迁移网络——格局、驱动因素与公平性[J]. 地理科学, 2023, 43(4): 668-678. [Zhang Weiyang, Qian Yuxin, Cui Can. Migration of "double first-class" university students from the geographic perspective: Spatial pattern, driving forces and equity implications[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(4): 668-678.] |

| [9] |

Marchesani F, Masciarelli F, Doan H Q. Innovation in cities a driving force for knowledge flows: Exploring the relationship between hightech firms, student mobility, and the role of youth entrepreneurship[J]. Cities, 2022, 130: 103852. DOI:10.1016/j.cities.2022.103852 |

| [10] |

杨雨晴, 丁子军, 戴靓. 中国与OECD国家留学生流动网络的空间格局与影响机制[J]. 地理科学, 2024, 44(10): 1758-1768. [Yang Yuqing, Ding Zijun, Dai Liang. Spatial patterns and influencing mechanisms of international student mobility network among China and OECD countries[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(10): 1758-1768.] |

| [11] |

侯纯光, 杜德斌. 留学生流动视角下中国跨境人才培养的时空演化研究[J]. 地理研究, 2023, 42(10): 2592-2604. [Hou Chunguang, Du Debin. Spatiotemporal evolution of China's cross-border talent cultivation from the perspective of international student flow[J]. Geographical Research, 2023, 42(10): 2592-2604.] |

| [12] |

朱鹏程, 张宇, 曹卫东, 等. 长三角企业经营管理人才空间分布及其地理流动网络——基于上市公司董监高团队数据分析[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 121-129. [Zhu Pengcheng, Zhang Yu, Cao Weidong, et al. Spatial distribution and geographical mobile network of enterprise management talents in Yangtze River Delta: Based on the data of senior executive director team of listed company[J]. Human Geography, 2020, 35(4): 121-129. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.04.015] |

| [13] |

Wigger C. Who with whom? Untangling the effect of high-skilled immigration on innovation[J]. Journal of Economic Geography, 2022, 22(2): 449-476. |

| [14] |

Storper M, Scott A J. Rethinking human capital, creativity and urban growth[J]. Journal of Economic Geography, 2009, 9(2): 147-167. |

| [15] |

Wheaton W C, Lewis M J. Urban wages and labor market agglomeration[J]. Journal of Urban Economics, 2002, 51(3): 542-562. |

| [16] |

古恒宇, 沈体雁. 中国省际高技能人才迁移的时空演化机制[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2457-2473. [Gu Hengyu, Shen Tiyan. Spatio-temporal evolution mechanism of China's internal skilled migration[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2457-2473.] |

| [17] |

Florida R L. Cities and the Creative Class[M]. Hove: Psychology Press, 2005: 37-48.

|

| [18] |

Gosnell H, Abrams J. Amenity migration: Diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges[J]. GeoJournal, 2011, 76(4): 303-322. |

| [19] |

谢圆圆, 李锦昊, 马凌. 青年知识移民就业城市选择及其影响因素——以广州市高校大学生为例[J]. 热带地理, 2022, 42(3): 385-395. [Xie Yuanyuan, Li Jinhao, Ma Ling. Determinants of employment city selection of young intellectual migrants: A case study of Guangzhou university graduates[J]. Tropical Geography, 2022, 42(3): 385-395.] |

| [20] |

陈燚菲, 何金廖. 地方文化资本视角下华语流行歌手出生地分布及其影响因素[J]. 热带地理, 2024, 44(11): 1949-1961. [Chen Yifei, He Jinliao. Does the birthplace matter for Chinese pop music talents? From the perspective of local cultural capital[J]. Tropical Geography, 2024, 44(11): 1949-1961.] |

| [21] |

刘晔, 沈建法, 刘于琪. 西方高端人才跨国流动研究述评[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 7-12. [Liu Ye, Shen Jianfa, Liu Yuqi. Transnational mobility of the highly skilled: A review[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 7-12. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.02.007] |

| [22] |

Florida R, Mellander C, Stolarick K. Music scenes to music clusters: The economic geography of music in the US, 1970—2000[J]. Environment and Planning A, 2010, 42(4): 785-804. |

| [23] |

Andy B, Richard P A. Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual[M]. Nashville: Vanderbilt University Press, 2004.

|

| [24] |

Silva G P da. Who Plays? An Analysis of Musicians' Global Mobility in the World Music Market[M]//Gaupp L, Barber-Kersovan A, Kirchberg V. Arts and Power: Policies in and by the Arts. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022: 325-337.

|

| [25] |

Alfarone I, Merlone U. Should I stay or should I go: A dynamical model of musicians' agglomeration and migration[J]. Quality & Quantity, 2024, 58(1): 97-116. |

| [26] |

何金廖, 陈燚菲, 李炜. 国外音乐地理研究进展与启示[J]. 地理科学进展, 2024, 43(5): 1021-1036. [He Jinliao, Chen Yifei, Li Wei. Progress of international music geography research and its implication for China[J]. Progress in Geography, 2024, 43(5): 1021-1036.] |

| [27] |

李小月, 王士君, 浩飞龙. 中国现场音乐演出空间特征及成因[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 36-43. [Li Xiaoyue, Wang Shijun, Hao Feilong. Spatial distribution and formation of live music performance in China[J]. Human Geography, 2020, 35(5): 36-43. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.05.005] |

| [28] |

李大伟, 李诚固, 马佐澎, 等. 旅游影响下的地方音乐及其对地方的建构——以丽江古城为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(6): 833-843. [Li Dawei, Li Chenggu, Ma Zuopeng, et al. Influence of tourism on local music and its construction to the place: A case study on the Lijiang ancient town[J]. Progress in Geography, 2018, 37(6): 833-843.] |

| [29] |

王曼曼, 张敏. 表演性视角下音乐节的空间生产——以太湖迷笛音乐节为例[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 294-306. [Wang Manman, Zhang Min. Production of the music festival space from the performative perspective: Case of Taihu Midi music festival, China[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 294-306.] |

| [30] |

朱竑, 韩亚林, 陈晓亮. 藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响[J]. 地理学报, 2010, 65(8): 991-1003. [Zhu Hong, Han Yalin, Chen Xiaoliang. The study on impacts of Tibetan songs on the perception of tourism destination image of Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(8): 991-1003.] |

| [31] |

Zhang X, Chu X, Liang H, et al. Exploring music geography beyond the West: Clustering and mobility of Chinese musicians in the digital era[J]. Geoforum, 2024, 150: 103990. DOI:10.1016/j.geoforum.2024.103990 |

| [32] |

Guichardaz R, Bach L, Penin J. Music industry intermediation in the digital era and the resilience of the majors' oligopoly: The role of transactional capability[J]. Industry and Innovation, 2019, 26(7): 843-869. |

| [33] |

Jin J. Chinese Music[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011: 111-132.

|

| [34] |

Eiriz V, Leite P F. The digital distribution of music and its impact on the business models of independent musicians[J]. The Service Industries Journal, 2017, 37(13-14): 875-895. |