2. 南京师范大学地理科学学院, 南京 210093

2. School of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210093, China

在我国自然增长人口进入负值的背景下,人口的机械增长成为各地区人口变化的主导形式,流动人口对各城市的经济发展状况产生重要影响[1]。推动流动人口市民化是新型城镇化的核心任务,流动人口的长期居留意愿是其能否进行市民化转变的关键要素 [2],直接影响和表征城市的新型城镇化发展水平。近年来,城市之间的抢人大战愈演愈烈。在过去的“人才争夺战”中,高学历流动人口是学者们的研究热点,而占比更大的大专以下低学历流动人口则长期处于被忽视的状态。研究表明城市要实现良性发展需要保持多元的人口结构[3-4]。如今越来越多的城市意识到一般劳动力的重要性,开始弱化学历这一引才门槛,抢人大战从“抢人才”转向“抢人口”[5]。因此,提高对低学历流动人口的关注,研究不同学历人口城市居留意愿的特征及影响因素具有重要的现实意义。

目前从学历分异视角进行的流动人口研究主要关注的是流动决策的差异性[1, 6],对流动人口居留意愿的关注较少。但是在城市角度而言,成为人口流动的目的地并不是最终目的,吸引流动人口居留才能真正促进城市发展。流动人口居留意愿主要分为长期居留、定居(永久迁移)和户籍迁移三类[7],这三种意愿所代表的意义完全不同,在调查问卷中涉及的问题也不相同。田明和徐庆文[8]的研究表明三者具有梯次关系,流动人口在三者之间的选择也差异明显。长期居留已逐步成为了我国流动人口的主流意愿[2],具有长期居留意愿的流动人口是对城市发展影响最大的流动人口群体。但已有关于学历分异视角下流动人口居留意愿的研究多集中于定居意愿、落户意愿[9, 10],少有对长期居留意愿的分析。

对流动人口长期居留意愿的研究主要集中于特征和影响因素两方面。流动人口长期居留意愿特征研究大多针对特定群体(高学历人才、青年等)[11]或特定区域(省份、地域性片区等)[12],分析其居留意愿的整体水平、空间分布及区域差异特征,研究表明高学历流动人口长期居留意愿整体呈现出“东高西低,北高南低”的格局。影响因素方面,已有文献表明流动人口层面的个体特征(年龄、性别、学历等)、流动特征(流动时长、流动范围等)、经济特征(收支比、住房支出等)以及家庭特征(婚姻、家庭规模等)都是流动人口长期居留意愿的重要影响因素[2, 7, 8, 11, 12],近年来探究流入地城市层面的落户门槛、房价、城市规模、基本公共服务等因素对长期居留意愿影响机制的研究也日益增多[13-15]。这些研究增进了对流动人口长期居留意愿空间特征及其影响因素的认知,但仍存在以下不足:一方面,尽管已有研究大多证实学历是影响流动人口长期居留意愿的重要因素,但对不同学历群体长期居留意愿所存在的差异的关注仍然不足,对低学历流动人口居留意愿的研究也相对缺乏。另一方面,过去十年间,我国社会经济发生了巨大的变革[16],社会经济背景及价值观和幸福观的变化影响着流动人口的需求及行为选择,进而对其长期居留意愿产生影响。已有研究大多基于截面数据进行分析,对于流动人口长期居留意愿特征及其影响因素随时间的动态演变情况关注不足,未能揭示社会经济发展过程中不同因素对个体长期居留意愿影响方向及程度的变化,导致城市在制定相关政策时无法对流动人口的不同需求进行适应性调整。

为弥补以上研究不足,本研究利用2014年和2018年《中国流动人口动态监测调查数据》,以大专学历为分界线,研究不同学历流动人口长期居留意愿特征和影响因素的差异性,以及这些差异随时间所发生的变化,在丰富流动人口领域的群体异质性分析、历时变化分析的同时增进了对低学历流动人口居留意愿的认识,从而为各城市提供有效的人口管理和公共服务优化政策指引,实现在不同发展阶段都能留住各个层次的劳动力,助推城市高质量发展。需要指出的是,由于机构调整等原因,国家卫生健康委主导的《中国流动人口动态监测调查数据》调查已经停止进行,最新数据只公布到2018年。虽然数据有些陈旧,但是由于本文分析的是人口流动模式及影响因素的动态演变,在一定程度上并不影响本文的主要结论。

2 数据来源与模型 2.1 数据来源流动人口数据来源于国家卫生健康委2014年和2018年中国流动人口动态监测调查数据。2014年调查对象年龄为15—59岁,2018年调查对象年龄为15岁以上,出于研究需要先对样本进行筛选,剔除年龄在59岁以上的样本。城市层面数据主要来源于《中国城市统计年鉴》、《中国城市建设统计年鉴》、各省市统计年鉴以及相关统计局网站,部分缺失数据采用线性插值进行填补。为避免因反向因果而导致的内生性问题,本文参照已有研究做法采用滞后一期的城市数据[17],即采用2013年和2017年的城市数据。在对两次调查共同涉及到的城市进行筛选并剔除部分统计年鉴中缺失数据较多的城市后,得到本文研究范围为265个地级市。最终甄选出有效样本量310154份,其中2014年177955份,2018年132199份。

2.2 变量设定研究的因变量是流动人口的长期居留意愿。根据受访者对“您是否打算在本地长期居住(5年以上)?”来构建。

在自变量的选取上,参考相关研究从流动人口个体和流入地城市两方面选择变量[17]。人口迁移的诸多经典理论从不同角度分析了流动人口留迁决策的影响因素,新古典经济学理论认为人口迁移受预期收益与成本等经济因素的影响;社会网络理论表明流动时长、范围等流动特征将对人口迁移产生促进或抑制作用;新迁移经济理论则强调迁移与否是家庭集体决策的结果[18-20]。从上述理论出发,本研究在流动人口个体层面选取了个人特征、经济特征、流动特征以及家庭特征作为解释变量,此四类特征均被证实可以显著影响流动人口长期居留意愿[2, 7, 8, 11, 12]。其中,受教育程度作为人力资本的表征,是促进流动人口社会融入、增强流动人口长期居留意愿的决定性要素之一,本文将其设置为二分类变量,大专及以上为高学历,大专以下为低学历。在流入地城市层面,参考既有研究选取规模及区位、经济环境、社会环境和自然环境四类特征作为解释变量[11],其各自的表征变量如表 1所示。其中,城市类型为城市群内外和城市规模交叉所构成的分类变量。已有研究表明城市规模对流动人口居留意愿存在显著影响[15],不同城市群及非城市群城市间流动人口居留意愿影响因素存在差异也已经得到证实[21],但目前流动人口在城市群内外以及城市群内外不同规模城市中长期居留的倾向性尚不明确。因此,本文将城市分为城市群外大城市、城市群外中小城市、城市群内超特大城市、城市群内大城市、城市群内中小城市五类进行研究。

| 表 1 变量类型、含义及描述性统计 Tab.1 Types, Meanings, and Descriptive Statistics of Variables |

此外,将调查年份作为时间变量纳入模型考察长居意愿影响因素的演变特征。为提高结果的可读性,对所有连续变量进行中心化处理,所有变量均通过多重共线性检验。各变量均值及其在高、地学历样本中的差异检验结果如表 1所示。对连续变量进行独立样本T检验,以显著性值小于0.01为存在显著差异;对分类变量进行卡方检验,结果表明除教育配套情况外高、低学历群体间所有变量均值均具有显著差异。

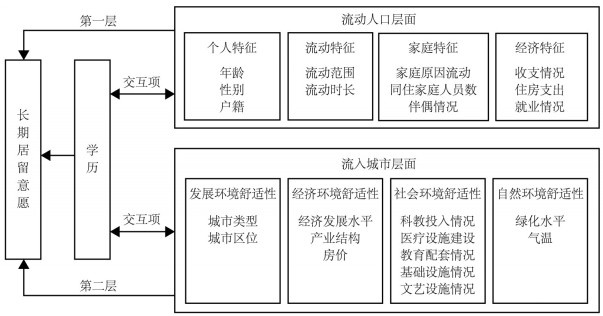

2.3 模型设置由于流动人口数据具有嵌套结构,本文选择在Stata中使用分层广义线性模型(Hierarchical Generalized Linear Model, HGLM)进行分析,流动人口层面特征作为第一层变量,流入地层面特征作为第二层变量(图 1)。首先建立空模型,计算得到组内相关系数(ICC)为0.087,大于0.059[22],表明模型中有8.7% 的方差变异由城市组间差异引起,有必要使用多层Logit回归模型从个人和城市两个层次进行解释。模型表达式如下:

| $ 第一层:\log \left(\frac{Y_{i j}}{1-Y_{i j}}\right)=\alpha_{0 j}+\alpha X_{i j}+\epsilon_{i j} $ | (1) |

| $ 第二层:\alpha_{0 j}=\beta_0+\beta Z_j+\mu_{0 j} $ | (2) |

|

图 1 分层广义线性模型研究框架 Fig.1 Research Framework for Hierarchical Generalized Linear Model |

式中:Yij是城市j的流动人口i的长期居留意愿,第一层是个体层次模型,α0j是城市层次的截距项,Xij是个体层次的解释变量,α是个体层次的解释变量系数,εij是个体层次的随机误差项;第二层是城市层次模型,β0是全局截距,Zj是城市层次的解释变量,β是城市层次的解释变量系数,μ0j是城市层次的随机误差项。

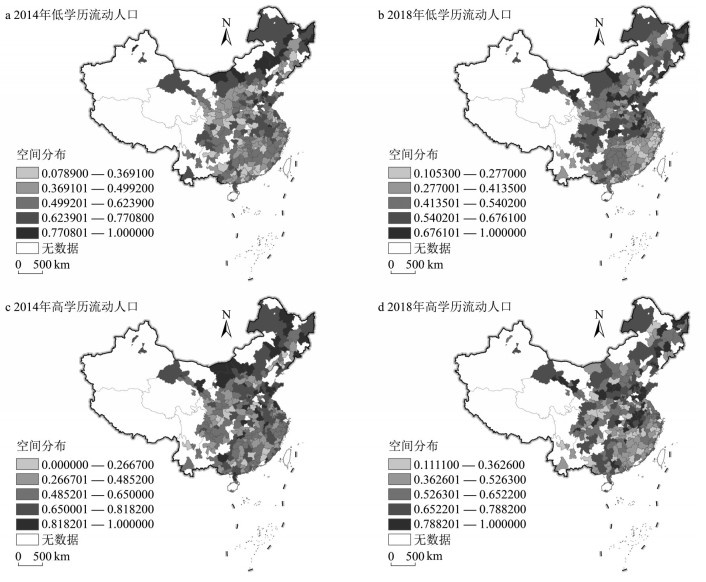

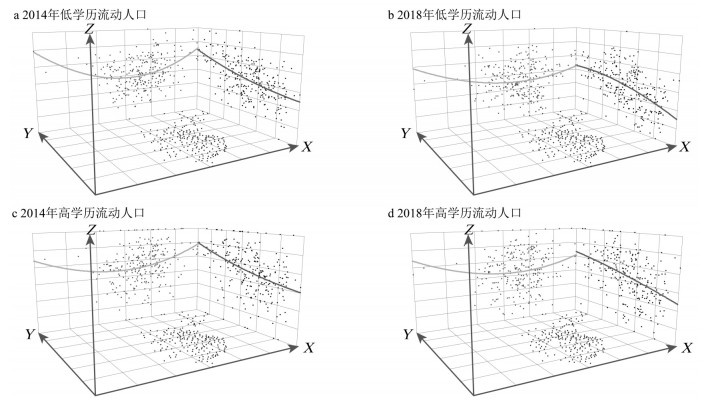

3 学历分异视角下流动人口长期居留意愿特征及演变趋势将各城市不同学历中具有长期居留意愿流动人口的占比作为指标,采用自然断点法将其划分为五级进行空间可视化,结果如图 2所示。进一步利用趋势面分析法判断不同学历流动人口长期居留意愿的分异方向,结果如图 3所示。

|

图 2 2014年和2018年高、低学历流动人口长期居留意愿的空间分布 Fig.2 Spatial Distribution of High and Low Educated Floating Population's Long-term Residence Intention in 2014 and 2018 注:此图基于国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2023)2763,比例尺1:10000000)绘制,底图边界无修改。 |

|

图 3 2014年和2018年高、低学历流动人口长期居留意愿的趋势面分析 Fig.3 Trend Surface Analysis of High and Low Educated Floating Population's Long-term Residence Intention in 2014 and 2018 |

总体来看,流动人口的长期居留意愿呈现出“东西高中部低,北高南低”的分布特征,与已有研究结论相符[23]。高低学历长期居留意愿的空间格局存在显著差异:低学历流动人口长期居留意愿在东西方向上的分异比高学历流动人口更明显。从演化趋势来看,两类人群在西部的居留意愿相比东部而言均显著增高,东西方向和南北方向的投影趋势均表明两类人群在中部的居留意愿上升趋势显著,且低学历流动人口在中部居留意愿的相对涨幅大于高学历流动人口。

4 高低学历流动人口长期居留意愿影响因素对比分析本文选择用多层Logit回归模型进行高、低学历流动人口长期居留意愿影响因素分析,结果如表 2所示。模型1构建带有学历与其他自变量的交互项的随机截距模型,进行不同学历流动人口长居意愿影响因素差异性的研究。模型2是对低学历流动人口长期居留意愿影响因素的分析,用于与模型1进行对比和补充分析。

| 表 2 高、低学历流动人口长期居留意愿影响因素回归结果 Tab.2 Results of HGLMs of High and Low Educated Floating Population's Long-term Residence Intention |

模型1和2显示时间变量与流动人口长期居留意愿均为显著负相关,即流动人口长期居留意愿越来越低,交互项显著且为负,表明低学历流动人口长期居留意愿下降程度显著高于高学历流动人口,即低学历二次流动或返乡的概率显著高于高学历人群。

4.1 个人层面由模型1结果可知,除同住家庭人员数量外,其余所有个人层面的交互项均显著,表明两类人群长期居留意愿的影响因素存在显著差异。从个人特征来看,年龄对高低学历流动人口的影响呈相反的方向,年龄大的高学历流动人口居留意愿更强,而对于低学历的流动人口而言,年龄越大则居留意愿越弱。高学历人群往往随年龄的增长而积累了更多的积蓄和社会资本,拥有稳定的工作和一定的物质基础,因此更愿意选择长期居留。而低学历由于所从事工作的性质,非但不能积累资本,反而可能会因为年龄大而受到一定的就业歧视。性别对高低学历流动人口的影响亦相反:女性高学历人群的居留意愿更强,而对于低学历人群而言,男性居留意愿更强。由于低学历流动人口更多从事体力劳动,性别差异带来的生理差异会对女性产生挤出效应,而高学历流动人口更多从事脑力劳动,生理差异对不同性别群体的就业面影响较小,因此在高学历群体中则不存在明显的女性挤出效应。非农业户口对低学历流动人口长期居留意愿的影响更大,这表明拥有城镇居民户口的低学历流动人群长期居留的意愿更高,这或许与其没有农村承包地和宅地基,在农村没有退路有关。

在流动特征中,两类人群均表现为省内流动比跨省流动的长期居留意愿高,在流入城市的停留时长越久长期居留意愿越高,但跨省流动对低学历人群的抑制作用更大,流动时长对高学历人群的正向作用更显著。这与社会融合理论的观念相符,省内流动的流动范围较小,文化习性、环境气候等相似度高,流动人口在省内存在一定社会关系的可能性也远大于省外,较低的身心适应成本有利于其在流入地的社会融入[1],因此更容易选择长期居留。在流入城市停留时间越长,其社会融入程度高的可能性越大,城市归属感也更强,故长期居留意愿更高。相较于低学历人口,高学历流动人口跨省流动的负面影响更小,随时间积累的各种资本更丰富,融入度也更高。

在家庭特征中,家庭原因、同住家庭人员数量、有伴偶都会显著正向影响流动人口的长期居留意愿,与新迁移经济理论相符。家庭原因、伴偶情况对高学历流动人口的影响程度更大,表明家庭羁绊对高学历流动人口长期居留的影响比对低学历人口更大。与此相反,经济因素对低学历人口的影响更大:收支比和住房支出都对低学历流动人口长期居留意愿的抑制作用更强,自雇就业对低学历流动人口长期居留意愿的促进作用强于对高学历流动人口。

总体而言,经济特征更影响低学历流动人口长期居留决策,家庭特征对高学历群体影响更大。低学历流动人口由于资金积累能力相对有限,因此相比于高学历流动人口而言其在进行长期居留决策时会更关注自身的经济状况。家庭特征对高学历流动人口长期居留意愿的作用更大,意味着高学历人群在进行居留决策时会考虑更高层级的需求,而非简单的经济需求。

此外,时间积累对于高低学历流动人口长期居留的影响存在分异,对高学历群体的正向影响更大。这种差异体现在两个方面:首先是个体自身的时间积累,即随着年龄的增长,高学历人群往往能积累一定的物质基础和社会资本[24],这有利于他们在流入地的长期居留;低学历人群则可能因年龄大而导致就业机会受限,其长期居留意愿也随之降低。其次是在流入地的时间积累,也就是流动时长的增加,这通常能提升流动人口的社会融入程度从而提升其长期居留意愿。然而,相较于低学历群体,高学历人群在流入地所能累积的社会经济等资本更多,故时间积累对其长期居留的积极作用更加显著。

4.2 城市层面从城市类型来看,高、低学历流动人口都最倾向于在城市群外大城市长期居留。不同城市类型对高学历流动人口长期居留意愿的促进作用从高到低为:城市群外大城市(参照组)、城市群内大城市(β = -0.209,P<0.05)、城市群外中小城市(β = -0.277,P<0.01)、城市群内中小城市(β = -0.299,P<0.01)、城市群内超特大城市(β = -0.523,P<0.01)。除城市群内大城市影响不显著外,城市类型对低学历流动人口长期居留意愿促进作用排序与高学历相同。交互项回归结果表明,低学历群体对于不同类型城市长期居留倾向性的差异比高学历群体小。这是因为对于高学历流动人口而言,城市群外大城市比城市群内超特大城市和大城市竞争压力更小、比城市群内外中小城市的发展机会更多且上限更高,故其吸引力最大。而对于低学历流动人口而言,城市类型差异所带来的发展优劣势的差异没有对高学历群体那么大,因此其虽然也最倾向于在城市群外大城市长期居留,但倾向性比高学历流动人口弱。值得一提的是,城市群内超特大城市对两类人群的吸引力均最低。自2013年以来,我国户籍制度改革力度不断加大,但张吉鹏和卢冲[25]对落户门槛的量化研究表明2014—2016年大部分超大、特大城市落户门槛不降反升,而大城市及中小城市的落户门槛则大多下降。这表明随着户籍改革制度的逐步落实,与其他类型城市相比,超大、特大城市在户籍、居住、就业等方面存在的隐性居留门槛在变高,故其对流动人口长期居留的吸引力比其他类型城市弱。

城市区位对高学历流动人口长期居留意愿的促进作用从高到低依次为:中部(β = 0.282,P<0.01)、西部(β = 0.248,P<0.05)、东部(参照组)、东北部(β = -0.295,P<0.1)。在低学历群体中这一排序为:西部(β = 0.430,P<0.01)、中部(β = 0.353,P<0.01)、东部(参照组)。由交互项回归结果可知,低学历流动人口在西部和东北部地区长期居留的倾向性显著强于高学历流动人口。这是因为中西部地区内陆城市是中国主要的流动人口流出地[26],在异地城镇化向就地、就近城镇化转变的发展背景下,流动人口更愿意选择离家近的中西部长期居留。

城市层面其他因素回归结果表明,高学历进行长期居留决策时对于产业、自然环境等考虑得比低学历流动人口更多。产业结构、绿化水平和气温对高学历流动人口长期居留意愿影响更大,房价对低学历流动人口长期居留意愿的影响更大。从产业结构来看,三产更发达的城市对高学历流动人口长期居留的吸引力更大,因为高学历流动人口多就业于第三产业,三产发达意味着他们的就业机会更多,生活中消费娱乐场景也更多。由于技能互补性,三产发达的城市意味着其主要面向低学历群体而言的生活性服务业工作机会也更多,因此低学历流动人口也更倾向于留在二产与三产增加值之比更低的城市,但倾向性低于高学历群体。建成区绿化覆盖率对高学历流动人口长期居留意愿的抑制作用比对低学历流动人口的作用强。温差对高、低学历流动人口长期居留意愿均为促进作用,对高学历群体的促进作用更强。这表明高、低学历流动人口都更倾向于在四季分明的城市中长期居留。房价对两类流动人口长期居留意愿均有显著促进作用,且对低学历流动人口作用更强。这一结果支持了已有研究关于房价对流动人口具有锁定效应的结论[27, 28],即长期而言高房价城市具备较高的投资收益,可以提高劳动力流入城市所获福利水平,进而促进劳动力流入城市。

5 高低学历流动人口长期居留意愿影响因素的演变分析模型3和模型4是分别对高、低学历流动人口构建带有时间与其他自变量交互项的随机截距模型,研究不同学历流动人群长期居留意愿影响因素随时间而发生的变化(表 3)。由于房价在进行分样本回归时共线性较高,故删除。

| 表 3 高、低学历流动人口长期居留意愿影响因素受时间调节作用回归结果 Tab.3 The Moderating Effect of Time on High and Low Educated Floating Population's Long-term Residence Intention |

模型3、模型4交互项回归结果表明,两类流动人口的流动特征、家庭特征、经济特征对其长期居留意愿的影响均随时间发生了显著变化。随着时间推移,流动范围对低学历流动人口长期居留意愿的抑制作用显著增强,流动时长对两类人群长期居留意愿的促进作用显著减弱。家庭特征中,因家庭原因流动、有伴偶对两类人群长期居留意愿的促进作用均大幅提升。经济特征中,收支比、住房支出对两类群体长期居留意愿的抑制作用均显著变小,相比受雇就业而言自雇就业对两类群体长期居留意愿的促进作用也显著减弱。

总体而言,个人层面对高、低学历流动人口长期居留决策的影响随时间呈现出经济特征影响力降低、家庭特征影响力上升的变化。2014年至2018年间中国人均收入稳步升高,全国城镇居民人均可支配收入差距持续缩小。本研究调查数据表明,低学历流动人口的平均收入从2014年的5602.3元上涨至2018年的7077.2元,增幅接近三成。随着基本经济需求的满足,经济特征对流动人口长期居留意愿影响程度逐渐减弱,而与生活稳定性及幸福程度相关的家庭特征影响力则随之上升,家庭化迁居已经成为主要趋势[29]。

5.2 城市层面相比于城市群外大城市,高学历流动人口在城市群内中小城市的长期居留意愿随着时间推移进一步降低,低学历流动人口在其他类型城市居留意愿均显著降低,且城市群内大城市对低学历流动人口的长期居留意愿由促进作用转变为抑制作用。这表明城市群外大城市与其他类型城市相比在发展机会、生活成本等方面的优势对于两类群体长期居留决策的积极作用在进一步增强。同时,这种变化趋势与已有研究所发现的二十一世纪以来西安、南宁、贵阳、太原、大庆等城市群外大城市逐渐吸引了大量周边城市的人口就近迁移现象相吻合[30]。地理距离不仅直接影响了交通费用等显性流动成本,也影响着流动人口可利用的社会资本、获得信息的规模与质量,以及与亲朋好友团聚的机会等隐性流动成本[1]。在交通等基础设施迅速发展的当下,交通成本这类显性成本对人口流动的重要性已经显著下降,而隐性成本则对流动人口的流动决策影响更深[31]。城市群外大城市周边的农村往往都是流动人口的主要迁出地,对于就近流动的流动人口而言,其周边的大城市在社会网络建构、生活发展等信息获取,以及与家庭团聚等方面都具有显著优势,相近的语言文化背景也将降低流动人口社会融入的心理成本,较低的隐性成本使得城市群外大城市对流动人口长期居留吸引力持续增强。

在城市区位方面,过去两类流动人口都更愿意在东部长期居留,随时间变化他们在中部、西部、东北部的居留意愿都显著上升。这一结果与流动人口区域分布的演化相符,即流动人口由集聚在东部地区逐步向中、西部扩散[26]。受益于区域协调政策与劳动力密集型产业从沿海向中西部地区的转移,中部和西部近年来得到了快速发展,经济发展水平和就业机会不断提升,对流动人口长期居留意愿的吸引力相比东部地区增加显著。

就其他城市层面因素而言,低学历群体中随时间发生显著变化的影响因素较多而高学历群体较少,表明低学历流动人口长期居留意愿考虑的因素正随时间变得更为综合,与高学历流动人口之间的差异在逐步减小。经济环境方面,经济发展水平对低学历流动人口长期居留意愿的促进作用随时间增强,产业结构对其长期居留意愿的促进作用随时间减弱。社会环境方面,科教投入占比对高学历流动人口长期居留意愿的促进作用增强,对低学历流动人口长期居留的促进作用减弱。这可能是因为职业差异导致高学历流动人口愈来愈重视城市科教发展情况,而低学历流动人口对此关注较少。医疗设施建设情况对两类流动人口长期居留意愿的促进作用均减弱,这可能与城市医疗资源的普及性相关[32]。自然环境方面,气温对于低学历流动人口长期居留意愿的影响进一步增强,而对于高学历流动人口的影响变化不显著。

6 结论在当前城市人才争夺战逐步演变为人口抢夺战的局面下,充分认识不同学历流动人口长期居留意愿特征及影响因素的差异性及演变趋势,对于构筑多元平衡的城市人口结构、打造具有强包容性的城市社会、提升城市整体发展质量和竞争力至关重要。据此,本研究从学历分异视角出发,对2014年和2018年中国流动人口动态监测调查数据进行空间分析和多层Logit回归分析,得到的主要结论如下:

首先,流动人口长期居留意愿的空间分布特征及影响因素存在显著的学历分异现象。低学历流动人口长期居留意愿在东西方向上的分异比高学历更明显。回归结果表明,在个人层面,经济特征更影响低学历流动人口长期居留决策,家庭特征对高学历群体影响更大,时间积累对两类人群的居留意愿存在不同的影响;在城市层面,城市类型对高学历流动人口长期居留意愿的影响更大,且高学历流动人口进行长期居留决策时对产业、自然环境等因素考虑得比低学历流动人口更多。

其次,随时间推移,不同学历流动人口长期居留意愿的特征及影响因素呈现趋同性。在空间特征方面,高、低学历流动人口在西部、中部的长期居留意愿均显著上升。在影响因素方面,随时间推移经济特征对两类人群的影响显著下降,家庭特征影响力增强;城市群外大城市对两类人群长期居留吸引力随时间显著增强。此外,低学历流动人口长期居留意愿城市层面的影响因素随时间发生显著变化的较多而高学历群体较少,表明低学历流动人口长期居留意愿考虑的因素正随时间变得更加全面,与高学历流动人口之间的差异在逐步缩小。

与已有研究结论不同的是,本研究表明经济特征对低学历群体长期居留意愿的影响更大,而家庭特征和时间积累对高学历群体的长期居留决策影响更大,这一发现丰富了对流动人口群体异质性的认知。同时两类群体影响因素差异随时间变化的研究结果也为城市吸引、管理与服务不同学历流动群体提供了政策建议参考。首先,城市政府应通过提升流动人口家庭福利进而提升流动人口的长期居留意愿。一方面要改革现有的居住证制度、积分制度等落户政策,降低家庭化迁居的门槛。另一方面要增加流动家庭的福利供给,着重考虑随迁子女、老人等弱势群体的特殊需求,从保障房和亲子教育资源配套、社会福利补贴以及流动人口社区融入等方面提高流动人口的生活满意度。其次,城市应建立健全的流动人口就业服务平台,关照不同学历流动人口,为他们提供多样化的职业发展机遇。如开展成人教育和技能提升项目,为低学历劳动者职业发展提供支持。最后,城市建设过程中应当确保无论学历高低的所有流动人口都能公平地享有基本公共服务,而不只是将高学历流动人口当作基本公共服务均等化的对象。

| [1] |

刘涛, 卓云霞, 王洁晶. 邻近性对人口再流动目的地选择的影响[J]. 地理学报, 2020, 75(12): 2716-2729. [Liu Tao, Zhuo Yunxia, Wang Jiejing. How multi-proximity affects destination choice in onward migration: A nested logit model[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(12): 2716-2729.] |

| [2] |

杨雪, 魏洪英. 流动人口长期居留意愿的新特征及影响机制[J]. 人口研究, 2017, 41(5): 63-73. [Yang Xue, Wei Hongying. New features and influencing mechanisms of migrant long-term residence tendency[J]. Population Research, 2017, 41(5): 63-73.] |

| [3] |

朱纪广. 劳动力技能互补的时空效应及其对城市工资的影响[J]. 经济经纬, 2021, 38(6): 13-20. [Zhu Jiguang. The Spatial-temporal effect of labor skill complementation and its influence on urban wages[J]. Economic Survey, 2021, 38(6): 13-20.] |

| [4] |

陆铭. 大城市不需要低端劳动力吗?[J]. 上海国资, 2016(6): 17. [Lu Ming. Don't big cities need low-educated labour?[J]. State-Owned Assets of Shanghai, 2016(6): 17.] |

| [5] |

顾阳". 聚人才"转向"增人口"有何深意[N]. 经济日报, 2023-11-24 (5) [Gu Yang. What are the implications of shifting from'gathering talents' to 'increasing population'?[N]. Economic Daily, 2023-11-24 (5).]

|

| [6] |

林赛南, 冯馨, 王雨. 流动人口再流动的空间选择特征及影响因素[J]. 地理科学, 2023, 43(9): 1537-1547. [Lin Sainan, Feng Xin, Wang Yu. Migrants' spatial choice in onward migration: Features and mechanisms[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(9): 1537-1547.] |

| [7] |

朱宇, 林李月. 流动人口在城镇的居留意愿及其决定因素: 文献综述及其启示[J]. 人口与经济, 2019(2): 17-27. [Zhu Yu, Lin Liyue. The settlement intention of the floating population in the cities and its determinants: A literature review and its implications[J]. Population & Economics, 2019(2): 17-27.] |

| [8] |

田明, 徐庆文. 流动人口居留意愿的梯次关系与决定机制[J]. 地理学报, 2023, 78(6): 1376-1391. [Tian Ming, Xu Qingwen. Process and determinisms of settlement intention among China's migrant workers[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(6): 1376-1391.] |

| [9] |

党云晓, 张文忠, 谌丽, 等. 居住环境满意度对流动人口定居意愿的影响[J]. 西北人口, 2021, 42(5): 105-114. [Dang Yunxiao, Zhang Wenzhong, Chen Li, et al. The influence of living environment satisfaction on migrants' settlement intention[J]. Northwest Population Journal, 2021, 42(5): 105-114.] |

| [10] |

林坤, 林李月, 朱宇, 等. 中国流动人口落户意愿及其变化: 基于高、低技能流动人口的比较研究[J]. 地域研究与开发, 2021, 40(3): 169-174. [Lin Kun, Lin Liyue, Zhu Yu. Analysis of change of differentskilled migrants' hukou transfer intention in China[J]. Areal Research and Development, 2021, 40(3): 169-174.] |

| [11] |

王珩, 龚岳. 中国流动人才居留意愿和时长的空间分布及影响因素[J]. 地理科学, 2023, 43(1): 61-71. [Wang Heng, Gong Yue. Spatial distribution and influencing factors of migrant talents' settlement intention and settlement duration in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(1): 61-71.] |

| [12] |

古恒宇, 李琦婷, 沈体雁. 东北三省流动人口居留意愿的空间差异及影响因素[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 261-269. [Gu Hengyu, Li Qiting, Shen Tiyan. Spatial difference and influencing factors of floating population's settlement intention in the three provinces of northeast China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(2): 261-269.] |

| [13] |

王蓉, 黄桂田. 城市落户门槛与异质性劳动力居留意愿[J]. 上海经济研究, 2022(6): 36-50. [Wang Rong, Huang Guitian. Urban hukou registration threshold and settlement intention of heterogeneous workers[J]. Shanghai Journal of Economics, 2022(6): 36-50.] |

| [14] |

尹上岗, 王蕊, 周俊杰, 等. 城市房价对流动人口居留意愿的影响效应: 以长三角地区为例[J]. 人文地理, 2024, 39(4): 36-45. [Yin Shanggang, Wang Rui, Zhou Junjie, et al. The impact of urban housing price on the settlement intention of floating population: A case study of the Yangtze River Delta Region[J]. Human Geography, 2024, 39(4): 36-45. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.04.005] |

| [15] |

赵如婧, 周皓. 基本公共服务、城市规模与流动人口居留意愿: 基于20102017年流动人口动态监测调查数据[J]. 西北人口, 2021, 42(6): 1-16. [Zhao Rujing, Zhou Hao. Access to urban public services, city size and migrants' settlement intention: Based on the China Migrants Dynamic Survey (2012-2017)[J]. Northwest Population Journal, 2021, 42(6): 1-16.] |

| [16] |

李建民. 中国的人口新常态与经济新常态[J]. 人口研究, 2015, 39(1): 3-13. [Li Jianmin. China's new normal in population and economy[J]. Population Research, 2015, 39(1): 3-13.] |

| [17] |

林赛南, 王雨, 马海涛. 中国高学历流动人口流动的空间特征及形成机制[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3229-3244. [Lin Sainan, Wang Yu, Ma Haitao. Spatial mobility pattern of highly educated migrants and its mechanisms in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(12): 3229-3244.] |

| [18] |

Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139-191. |

| [19] |

Massey D S, Arango J, Hugo G, et al. Theories of international migration: A review and appraisal[J]. Population & Development Review, 1993, 19(3): 431-466. |

| [20] |

Stark O, Bloom D E. The New Economics of Labor Migration[J]. The American Economic Review, 1985, 75(2): 173-178. |

| [21] |

陈诚, 杨巧. 城市视角下农民工居留和落户意愿分异特征及影响因素研究[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2021, 35(5): 69-80, 113. [Chen Cheng, Yang Qiao. Study on the differentiated features and influencing factors of migrant workers' willingness to stay and settle down from the urban perspective[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition), 2021, 35(5): 69-80, 113.] |

| [22] |

Cohen M P. Determining sample size for surveys with data analyzed by hierarchical linear models[J]. Journal of Official Statistics, 1998, 14(3): 267-275. |

| [23] |

古恒宇, 肖凡, 沈体雁, 等. 中国城市流动人口居留意愿的地区差异与影响因素: 基于2015年流动人口动态监测数据[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 22-29. [Gu Hengyu, Xiao Fan, Shen Tiyan, et al. Spatial difference and influencing factors of settlement intention of urban floating population in China: Evidence from the 2015 national migrant population dynamic monitoring survey[J]. Economic Geography, 2018, 38(11): 22-29.] |

| [24] |

林赛南, 张旭, 郭炎. 城市环境感知、生活满意度与流动人口的心理健康影响机理研究: 以武汉市为例[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 97-105. [Lin Sainan, Zhang Xu, Guo Yan. Urban environmental perception, life satisfaction and migrants' mental health: A case study of Wuhan, China[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 97-105. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.012] |

| [25] |

张吉鹏, 卢冲. 户籍制度改革与城市落户门槛的量化分析[J]. 经济学(季刊), 2019, 18(4): 1509-1530. [Zhang Jipeng, Lu Chong. A quantitative analysis on the reform of household registration in Chinese cities[J]. China Economic Quarterly, 2019, 18(4): 1509-1530.] |

| [26] |

王洁晶, 张沐华, 王霓霓. 中国流动人口分布的空间格局和影响因素: 基于人口普查分县数据的研究[J]. 人口学刊, 2023, 45(4): 82-96. [Wang Jiejing, Zhang Muhua, Wang Nini. Spatial pattern and influencing factors of China's migrant population distribution: A study based on county-level data from national population censuses[J]. Population Journal, 2023, 45(4): 82-96.] |

| [27] |

Diamond R. The determinants and welfare implications of US workers' diverging location choices by skill: 1980-2000[J]. American Economic Review, 2016, 106(3): 479-524. |

| [28] |

夏午宁, 岳宏志. 城市房价对劳动力流入的动态效应研究[J]. 西北人口, 2022, 43(5): 49-64. [Xia Wuning, Yue Hongzhi. Research on dynamic effect of urban housing price on labor migration[J]. Northwest Population Journal, 2022, 43(5): 49-64.] |

| [29] |

扈新强, 赵玉峰. 从离散到聚合: 中国流动人口家庭化分析[J]. 人口研究, 2021, 45(4): 69-84. [Hu Xinqiang, Zhao Yufeng. From separation to reunion: An analysis of the familization of migrants in China[J]. Population Research, 2021, 45(4): 69-84.] |

| [30] |

柯文前, 朱宇, 陈晨, 等. 1995-2015年中国人口迁移的时空变化特征[J]. 地理学报, 2022, 77(2): 411-425. [Ke Wenqian, Zhu Yu, Chen Chen, et al. Spatio-temporal evolution of migration in China from 1995 to 2015[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(2): 411-425.] |

| [31] |

鲁永刚, 张凯. 地理距离、方言文化与劳动力空间流动[J]. 统计研究, 2019, 36(3): 88-99. [Lu Yonggang, Zhang Kai. Geographic distance, dialect difference, and spatial labor mobility[J]. Statistical Research, 2019, 36(3): 88-99.] |

| [32] |

陈小昆, 曹阳阳. 个人特征、城市特征与流动人口户籍迁移意愿: 基于分层广义线性模型[J]. 新疆财经, 2021(5): 26-37. [Chen Xiaokun, Cao Yangyang. Personal characteristics, urban characteristics and household registration migration intention of floating population: Based on Hierarchical Generalized Linear Model[J]. Finance & Economics of Xinjiang, 2021(5): 26-37.] |