近年来,户外徒步是青年群体中比较火热的户外休闲形式。在马蜂窝发布的《户外休闲风行报告》中,“徒步”是刷屏社交网络的热度词语,户外山地线路的徒步占比达95%;其中,青年人占比达85%,是徒步的主力军。相较于其他休闲形式,徒步常发生于相对远离都市的户外空间,以身体为载体,以行走为主要特征,注重行走过程中的感官感受与身心体验。

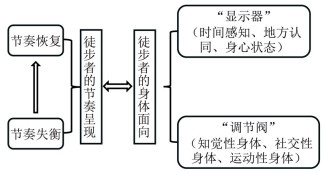

作为一项与空间产生关联的户外运动,徒步背后所涉及的时空结构、生活节奏与人地关系具有地理学学术讨论价值。既往关于徒步的研究,在研究领域上主要从旅游学与休闲学的角度展开,主要关注徒步的动机与目标[1-3],讨论徒步的功能与意义[4-7]。大部分研究聚焦徒步过程,缺乏从都市时空结构背景出发讨论都市生活节奏与徒步之间的关联。事实上,都市生活节奏失衡是徒步活动展开的重要背景,身体不仅是节奏的“显示器”,还是节奏恢复的“调节阀”。

本文从列斐伏尔的“节奏分析”(Rhythmanalysis)视角出发,以都市青年的徒步现象为观察起点,关注徒步过程中身体与节奏之间的关联。具体的研究问题为:徒步具有何种都市时空背景?在都市中,身体如何感知与显示生活节奏?在徒步中,身体又是如何调整与恢复失衡节奏?

2 文献回顾与理论视角 2.1 徒步研究的主题与范式“徒步”,一般是指在具有相对挑战性的地理空间中,通过身体力行而完成的户外活动[8]。“户外徒步”,最早源于欧洲浪漫主义运动时期对自然的重新发现与审视,因而常发生于自然景色较好的户外场景。在既有研究中,徒步常被放置于旅游学与休闲学的学科背景中进行讨论。就研究主题而言,生态、教育与健康等是徒步研究关注的重点[9]。

以徒步为主题的研究主要讨论徒步的动机与功能。就动机与目标而言,徒步是休闲放松、自我完善和与外界交流的需要[10],具体从生态保护[11, 12]、探索求知[7]、审美体验[5]、社交联结[13]以及身体健康[6, 14]等方面展开。就功能与意义而言,徒步能满足参与者身心放松的需求,提升心理满意度与休闲满意度[15]。通过沉浸于自然环境,徒步具有治愈与修复作用[16],能够给徒步者带来“心流效应(Flow)”[17]。通过徒步中所产生的人际交流,徒步者能够获得群体支持,产生“共睦体验”[13]。

学界关于徒步的讨论主要从移动范式与仪式范式出发。移动范式最早由厄瑞(John Urry)[18]提出,聚焦于社会空间理论[19],以移动(Mobility)为视角揭示徒步过程的社会意义与个人体验。作为在空间上产生位移的行走,徒步将身体感知与身体经验结合[3],关注具身体验背后的社会文化与空间意义。在徒步中,通过“移动”与“停泊”之间的连接与转化,徒步者的心境得到改善,情感得到唤醒,获得休闲体验[20]。而仪式范式将“徒步”视作人类学意义上的“仪式”,讨论徒步过程、徒步内容与徒步者之间的互动关系。作为一项“通过仪式”[21],徒步过程可细分为“人际通过”与“个体通过”两种,分别从群体与个体讨论徒步中的阈限状态对人际关系与个体体验的积极作用[13]。此外,徒步也是一项具有仪式互动与情感能量的户外活动,在空间转变、互动仪式与情感能量之间的关联中,徒步中的身心体验被极大地激发[22]。

综合来看,移动范式关注的具身实践几乎全部发生于徒步过程,缺乏将其与徒步空间变化产生的不同身心感受进行比较。而仪式范式主要侧重对徒步过程中不同阶段的情境体验进行发掘,缺乏对徒步发生的背景考察以及徒步中身体作用机制的讨论。移动范式侧重于对徒步空间的变化过程进行揭示,仪式范式则注重对徒步内容的功能分析,二者都没有将徒步中的身体与节奏置于分析的中心。本文从列斐伏尔的节奏分析视角出发,关注具体的都市时空语境,以节奏为线索,以身体为核心,讨论都市节奏、身体与徒步之间的关联以及身体在徒步前后发挥作用的机制。

2.2 作为视角的节奏分析作为日常生活理论的重要组成部分,“节奏”是列斐伏尔晚年学术思想的重要关注点。“当时间、空间与能量产生互动时,节奏将会显现。”[23]列斐伏尔指出时间与空间在节奏分析中具有重要地位。节奏分析关注工业社会与现代社会里被量化的线性时间以及自然与宇宙规律下的循环时间。同时,对时间的关注不应该脱离空间,空间是时间及其时间行为展开的场所。在阐述节奏时,列斐伏尔强调身体感知的重要性,指出身体是节奏的“显示器”,并引入与节奏相关的三个术语:多重节奏(Polyrhythmia)、和谐节奏(Eurhythmia)以及失衡节奏(Arrhythmia)[23]。“多重节奏”指节奏形式的多重性,如耳朵可同时感知多种共存的声音;“和谐节奏”强调节奏共存的和谐状态,如人体多个器官协同合作产生了健康躯体;“失衡节奏”指和谐节奏被打破出现失调,如心脏跳动节拍的失衡而导致亚健康状态。在上述三种与身体息息相关的节奏中,身体最容易觉察到失衡的节奏,这源于失衡节奏常常具有较为明显的躯体呈现形式。

在列斐伏尔看来,节奏分析视角应当包括时间、空间与身体这三个重要的分析要素。就时间而言,线性时间与循环时间保持着抗争、分裂与妥协的关系,日常生活能够保持稳定恰恰在于线性时间与循环时间二者的协调与统一 [23]。在此意义上,节奏分析应关注上述两种时间是否出现紊乱与失调。空间层面至少具有两层内涵:首先,空间是时间行为与节奏事件发生的场所,在日常生活节奏的产生中起到了基础性作用,包括以环境景观为主的自然空间、以城市建筑为代表的城市空间与人际交往为表现的社会关系空间;第二,当空间获得界定与意义后,便会成为“地方”[24],建立在空间之上的情感认同与归属感是衡量人地关系的重要指标,这在都市生活中表现为“地方认同”[25],包括认知、情感与意向三个维度[26]。地方自然环境[27, 28]与具有一定社交联结的社会文化活动[29, 30]是影响地方认同的重要因素。作为节奏“显示器”,身体能够呈现身体内外的多重节奏;同时,身体具有丰富的感官感受,这意味着节奏分析需要关注身体感受的变化。

关于节奏的地理学研究,可以概括为城市节奏、流动节奏、社会—自然节奏与身体节奏四大主题。城市节奏的讨论主要从小处着手讨论具体节奏背后的社会文化意义,借助于具体城市事象的比较,如公交线路与时刻表的时代差异,来揭示城市节奏的宏观变迁[31];通过对步行过程中的感官分析揭示节奏与地方的互构性[32, 33];通过对城市亚文化中不同节奏的考察,揭示公共空间的生产与被生产[34]。对流动节奏的关注则将节奏放置于全球化的背景中,重点关注移民群体,以节奏的适应过程揭示移民中的性别、年龄与种族差异[35-37],通过对多重节奏的分析以揭示地理空间的复杂、多样与流动[38]。身体节奏的研究思路主要通过对身体技术与身体实践中的节奏分析揭示背后的社会文化因素,超越身体与自然的对立,发现身体的多样性与节奏协调的重要性[39, 40]。社会自然节奏的研究主要关注自然界节奏对人类社会的影响,既包括稳定自然节律(如潮汐)在日常生活中的意义[41],又包括反常节奏(如灾难)对人类社会的道德警醒、观念调整与行动调节[42]。

上述有关节奏的研究已经注意到了节奏分析中的时间、空间与身体,但多从其中某一具体因素展开分析,对时间与空间的关注要多于身体,这对节奏分析而言并不完整。对城市节奏的讨论只有从具体的身体感知与身体经验出发才能实现宏观背景与微观体验的结合。尽管有研究从身体实践出发讨论节奏背后的社会文化意义,但在讨论中对身体的讨论局限于对身体状态的关注,即过于强调身体是节奏“显示器”的面向。事实上,在节奏“显示器”之外,身体还是节奏的“调节阀”,通过知觉性、运动性与社交性等多种身体感知与身体实践,促成失衡节奏的恢复。本文以节奏分析为视角,以徒步为观察对象,从时空关系与身体出发分析失衡节奏下身体的“显示器”面向;同时,从身体的多重面向出发讨论节奏恢复中身体的“调节阀”作用。本文的研究框架如图 1所示。

|

图 1 研究框架 Fig.1 Diagram of the Research Framework of this Paper |

本文主要采用虚拟民族志与参与式观察相结合的材料收集方法,田野作业的时间集中在2023年1月至2024年2月。材料收集方法主要基于以下考量:在充满流动性的互联网时代,开展田野调查既不能忽视线上田野[43],又需要对与研究对象有关的具体时空变化给予关注[44]。研究者以徒步爱好者的身份加入H徒步小组,对不同季节的徒步经验进行参与式观察,在徒步开始前、过程中及结束后对研究对象进行半结构式访谈,访谈问题围绕都市生活体验、休闲放松方式、徒步动机、徒步经历、徒步体验、徒步趣事以及徒步前后的身体感受等方面展开。访谈时间持续30分钟至1小时不等,并对部分受访者进行回访。

本文重点关注H徒步小组与P徒步论坛,前者成立于2012年,是华中地区以徒步为主要活动的俱乐部,每周组织以山林路线为主的户外徒步;后者创立于2005年,是有着43万成员的互联网群组,群组成员遍及中国各大城市。在P论坛中,笔者发现徒步群组在各大城市中较为普遍。H徒步小组中大多有着浏览徒步经验帖子的习惯,约有三分之一的成员有过浏览P论坛的经历。由于成员休闲时间大多集中在周末,H小组的徒步大多在周末开展。徒步地为周边县市交通通达度较好的山林,景色优美,商业开发程度不高,在景观上有较明显的季节变化。在徒步频次上,H小组的徒步频次大致为一周一次,当群内接龙人数超过10人时,活动便可开展。

本文共访谈了25名受访者(表 1),其中,男性有15名,女性有10名。受访者具有如下统计学特征:在性别上,男性的平均徒步频率要高于女性,这与女性休闲时间需要兼顾家务与劳动有关;在年龄上,受访者集中在20-35岁年龄之间,平均年龄约为28岁,这表明在都市中,青年是徒步的重要参与者;在徒步频率上,大部分受访者保持着一周一次的徒步频率,且首选于周末与节假日,这与都市工作与休息时间的安排有关;在徒步路线上,大部分受访者有着较为固定的徒步路线,路线大多为城郊附近的山林野外,这主要考虑便利性与安全性;在徒步场地上,H小组的徒步大多在城郊附近的山林,部分受访者也将城市绿道作为徒步路线。从25名受访者的职业构成来看,他们的工作基本上全部在室内,较少涉及户外活动。在户外活动类型中,以徒步为首选。在集体徒步之外,由于休闲时间与徒步需求不同,部分组员也有个体性徒步,徒步场地多为城市绿道与公园。在无法开展徒步的条件下,少部分受访者也会选择健身、跑步与球类运动,但值得注意的是,除去一位健身教练有着稳定的锻炼习惯外,其余受访者并没有形成稳定的体育锻炼频次。在访谈中,超过一半(16位)的受访者表示相较于城市中的体育锻炼,户外徒步所带来的身体感受要更为强烈。

| 表 1 受访者基本信息 Tab.1 Demographic Characteristics of Interviewees |

本文材料分析方法采用扎根理论(Grounded Theory)[45]。与追求样本代表性的定量研究不同,定性研究并非致力于从样本推论到总体,而是侧重于样本的典型性,即能从典型个案上升至一般性理论[46, 47]。作为质性研究中常见的材料分析方法,扎根理论最早由社会学家Glaser等人提出,由开放编码、主轴编码与选择性编码组成。本文材料的分析思路如下:

(1)开放编码。开放编码是对文本资料进行抽象概念化的过程[48],根据访谈资料与徒步日志等材料,本文对徒步中的时间、空间与身体等三方面的表述与记录进行抽象化与概念化,共形成17个主要范畴:线性时间主导、循环时间失调、挤压个人时间、城市空间异化、自然环境单调、健康危机、身体劳累、精神不振、身体机能改善、健康指标改善、精神状态改善、触觉感知、视觉感知、听觉感知、嗅觉感知、关系建立、关系强化。开放编码的示例如表 2所示。

| 表 2 开放编码示例 Tab.2 Examples of Open Encoding |

(2)主轴编码。建立在开放编码的基础上,主轴编码对开放编码所形成的范畴进行逻辑上的归类与整理[49]。本文将17个主要范畴(表 3)归类为时间感知紊乱、地方认同感低、身心状态疲劳、身心活力健康、多元感官调动、人际关系联结6个主范畴。

| 表 3 主轴编码结果表 Tab.3 Primary and Corresponding Domain |

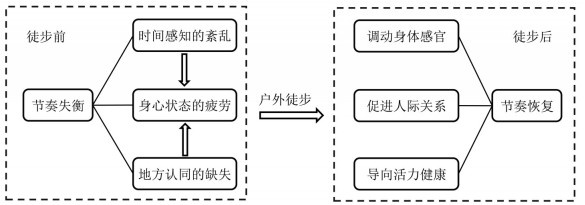

(3)选择性编码。在主轴编码的基础上,选择编码着眼于6个主范畴概念的内涵与相互联系,从中提炼出各范畴之间的逻辑关系。上述6个主范畴可归入节奏失衡与节奏恢复两个阶段,时间感知的混乱与地方认同的缺失是身心状态疲劳的诱发原因。在徒步中,身体感官得到调动,人际关系得到促进,身体活力与健康得到激发,这在一定程度上缓解了节奏失衡带来的身体感知。在节奏失衡与节奏恢复中,身体状态与身体实践所呈现出的两种面向,分别与节奏“显示器”与“调节阀”相对应(图 2)。

|

图 2 主范畴结构关系图 Fig.2 Framework of the Main Category |

(4)饱和度检验。理论饱和度检验是扎根理论中检验范畴有效性的一种方法。本文追加访谈了5名受访者,对其访谈文本进行三级编码,发现结果可以归入上述17个开放编码与6个主范畴。在此意义上,建立在上述编码基础之上的框架是有效的。

4 失衡与紊乱:作为节奏“显示器”的身体在罗萨(Hartmut Rosa)的笔下,当前的社会已经步入了加速时代。科技、社会变迁与生活步调的加速使“时空体制”发生了改变,人们关于时间与空间的感受也随之发生变化[50]。在都市生活中,工业时间的单调乏味、私人时间的被挤压以及城市景观中时令景象的缺乏造成了时间感知的紊乱与失调,而城市空间的异化与城市自然环境的单调影响地方认同感的形成。都市时空特征联合作用于身体,在节奏呈现上表现为身心状态的疲劳与危机。

4.1 时间感知的紊乱与失调作为现代社会时间中的重要类型,线性时间是工业社会时间的主要形态,以单调乏味与快速主要特征。在都市中,都市青年大部分时间与工作相关,每周至少有5天为工作时间,需要在有限的时间内完成“做不完”的工作。当工作时间被制度安排赋予强迫性与义务性的外衣时,工作时间面前的选择性与自主性有所降低,对工作的认同与意义感也会带来影响,对时间的感受与体验会更趋负面性。“上班时间久”“时间不够用”“每天什么都没做就过去了”成为常见的表述。此外,工作时间步伐的加快带来了新鲜感与创新能力的缺乏,“摸鱼”“摆烂”“混日子”是职场中常见的现象。“我不太喜欢这个工作环境,没什么获得感,也懒得折腾换了,还不如想着怎么样会让自己舒服些,时不时摸摸鱼、偷偷懒什么的是很经常的。”(M1)

在步伐加速的都市生活,随着远程办公技术的发展,私人时间与工作时间的界限逐渐模糊,私人时间逐渐被挤压。对大部分职业而言,一周双休具有法律效力。但由于部分职业的特殊性与内卷化的生存压力,双休制度并非被严格落实。正如利波维茨基所言:“现代时间的强迫意识不只体现在以生产力为标准的劳动工作的范围内,它已经占据了所有生活领域。”[51]随着远程办公技术的出现,居家办公兴起。尽管工作地点更为灵活,但对工作时间的要求却变高了,除了在工作时长上有明确的限制,还侵占碎片化的休闲时间。这不仅意味着休息时间减少,身体无法从工作压力中得到恢复,还在一定程度上影响了家庭生活与社交活动,都市人被牢牢地捆绑在工作中。从结果来看,私人时间被挤压意味着都市青年的主动性被压缩,这带来了生活幸福感的降低和生活满意度的下降。

循环时间的失调是都市时间感知紊乱的另一特征。日常生活能够保持稳定的原因恰在于“线性时间”与“循环时间”之间的统一与妥协。然而,在建筑布局上追求大容量与高效率的都市中,高楼大厦鳞次栉比,园林与植被只是对城市布局的点缀。在一些城市的规划设计中,常绿植被成为首选。这使得城市在一年四季中景色差异不大,视觉上的单调与重复使得都市青年无法准确感知城市中的“时令感”。于是,“城市里没有秋天”“一年四季都一个样”成为他们的真实感受。都市生活单调与相似的建筑外观与景色布局无法充分调动人们对时令的感知,视觉审美上的疲劳带来时间感知上的麻木。

不论是对单调乏味的“工业时间”的感知,还是在私人时间被挤压下幸福感的降低,还是“循环时间”失调中时令感受的匮乏,都市青年的时间感知呈现出身不由己的困境。当线性时间与循环时间无法实现统一,日常生活稳定性的基础便出现了动摇。在都市时间规划中,人们好似流水线上的工人,在工作占据上风的线性时间中逐渐丧失对循环时间的感知,让渡个人休闲时间。在时间加速的背景下,紊乱与失调成为都市青年时间感知的主要表现。

4.2 都市地方认同的缺失空间是节奏的展开场所,空间感知与时间感知是紧密相关的。在人与空间关系中,“地方认同”是衡量人地关系的重要概念。在都市生活中,建筑布局、人口密度与消费主义产生了较为冷漠的人际关系,城市空间被异化,与自然空间中单调的景观植被,带来了较低的城市地方认同。

城市空间的异化首先表现为高人口密度、高建筑聚集程度与重复单调的自然环境,繁华和热闹的背后是个体漂泊与孤独的感受。在对巴黎城市街道的描写中,波德莱尔写道:“从我的顶楼上眺望唱歌着的、喋喋不休的工场;眺望烟囱和钟楼,都市的桅杆,和那使人梦想永恒的大罗天。”[52]这些意象是都市中的常见景观,正如M6所观察,“在城里想看到点山山水水真的很难,我住在10楼,往外眺望,楼的尽头还是楼,零零散散能看到些树,还都是些一年四季都一个样的绿化树。”当都市逐渐成为资本的附庸,拔地而起的高楼大厦成为城市化进程中资本日渐丰满的羽翼,久而久之,生活不适感会逐渐增加。空间的狭窄与人口的集聚使得空间内的资源竞争加剧。都市车水马龙,人们繁忙而陌生。家,曾被视作为漂泊异乡人的港湾,但在都市中,由于有限的建筑面积和高昂的居住成本,其能提供的心理慰藉能力有限。在“蜗居”的环境中举目四望,港湾更像是被圈围住的一潭死水,“在热闹的城市里感到孤独与压抑。”(M3)

同时,以消费为导向的都市空间布局带来了空虚与无意义感。从空间构成来看,商业区是城市的重要组成部分。商业活动以金钱交易为主要形式,充满了算计与利益考量,围绕此而产生的人际关系并不纯粹。相较于传统社会,资本逻辑下的人际关系是陌生的,交往节奏是快速的,交易空间是喧闹的。消费主义的扩张,不仅仅借助于都市空间边界的延伸,还借助人体感官的殖民与入侵,如借助于广播等音响设备传达消费讯息,依靠霓虹灯和LED灯占领都市夜晚的视线。“在城里住着,好像干什么事情都要花钱,你不消费就活不下去,有些时候都不知道自己是赚钱活着,还是活着赚钱。”(F7)在消费主义盛行的都市空间中,消费主义背后的空虚与无意义感是常见的感受。

此外,城市空间布局还带来了人际关系的冷漠与情感联结的缺乏。在本雅明看来,都市人在情感上是冷漠的,“他们都是孤零零的。那种由于生存需要而保存着的依赖他人的感觉逐渐被社会机器主义磨平了。”[53]在都市中,空间设计具有边界感,独门独户的居住空间将人们隔开,阻挡了心灵交流与深度沟通的机会,“我都不知道我的邻居是谁,每天回到家就是宅着”(F3)。而虚拟空间正逐渐成为常驻空间,由于缺乏现实生活中的连接与支持,虚拟空间提供的联结有限,“在网上待久了发现自己的社交能力严重退化了,也就逐渐丧失社交欲望。”(M10)

当空间为人们所熟悉,获得界定与意义时,才会成为地方[24]。而单调的地方自然环境与消费盛行的都市空间相结合时,生活在都市空间中的“原子化”青年在认知上将城市视为异乡,较难获得来自自然环境的疗愈与人际关系的支持,因而在情感上较难形成对都市的归属与依恋。

4.3 身心状态的疲劳与危机在列斐伏尔那里,身体是多重节奏的交汇处。当节奏失调时,身体能够感知,表现为具体的躯体反应与精神状态。时间与空间是日常生活展开的背景,当时间感知与空间感知出现紊乱与失调时,节奏失衡的感受更为明显,在身体状态上呈现为躯体劳累与精神不振。

节奏失衡在躯体层面上表现为身体劳累与健康危机的显现,具体表现为身体器官的酸胀不适、身体指标的不合格与身体机能的下降。除了大部分同龄人面临的用眼疲劳与颈椎疼痛外,M1逐渐意识到体态出现了问题,“上班就是一个折寿的活儿,上了一个星期的班,我感觉浑身不得劲,颈椎就好像不是我自己的了……还被医生说骨盆前倾,体态有问题。”体态问题的出现受到工作环境与工作强度潜移默化般影响,这是身体对都市节奏日复一日承担的结果呈现。长期加班的程序员F1则意识到了身体机能大不如前。“加班和熬夜真的是让我很心累……最近感觉自己的身体大不如以前了,之前跑三千米都不带喘的,现在上个楼都气喘吁吁的。”而F2则通过医学指标意识到了在都市快节奏生活中身体的健康危机,“大学毕业那会儿,我整个人可苗条了,上了三年的班,肚子也胖了三圈,去年年底公司体检,我的指标啊,要吓死人了。”与躯体呈现相比,精神不振尽管不易衡量,但因具有个人反思性在情感表达上更为强烈与生动。在都市中,“速度替代了人际关系,效率替代了生活质量,狂热替代了悠闲享受。”[29]在此背景下,生活意义的匮乏与生活目标的缺失是都市青年话语中常见的表述。生活仿佛被装上了加速链条,步伐越来越快,都市青年无法意识到向前的方向。M8便是对生活感到无意义的一例,“我之前上班没有什么情绪波澜,只是看大家都在赚钱,我也跟着一起,大家卷我也卷,大家买什么东西我也买,就在很多时候,我想不清楚自己究竟是为什么而活,每天下班回到家脑子都空空的。”比起生活无意义感,焦虑与压力是常见话题,隐含心理疾病的风险。“工作已经花了我很多时间了,每天都会被leader push,下班了我真的很需要时间去安静地休息,但住的地方一直很吵闹,一直睡不好,有段时间把我整神经衰弱了,整个人精神状态很不好,每天都没有什么精神,干什么事情都提不起动力,就去看了医生,拿了点药。”(M2)

|

图 3 身体的“调节阀”作用图 Fig.3 Diagram of the Body's Regulator |

作为节奏显示器,身体对都市时间与空间的感知表现为身体状态的失衡与紊乱。尽管身体具有一定的自我修复功能,但失衡节奏的出现并非仅是生理代谢方面的问题,因而并不能单纯依靠身体的生理性进行自我恢复。“身体不舒服了,总得想办法缓解下,多去外面走走会让自己身心舒畅很多。”(F8)在受访者中,节奏失衡下的身心疲劳与健康危机是他们选择徒步的一个重要依据。

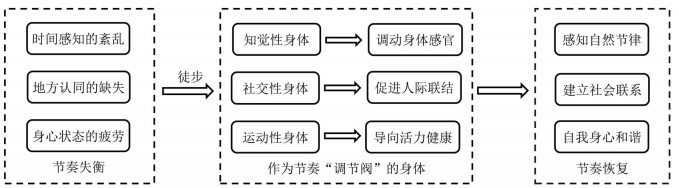

5 恢复与调整:作为节奏“调节阀”的身体节奏的恢复并非要消灭与打破社会结构,而是应该落脚于身体,思考身体与节奏共鸣、复合之间的关系[54]。在节奏的感知与显示之外,身体还具有调节作用,通过身体感知、身体实践与身体行为,借助于知觉性身体、社交性身体与运动性身体,发挥失衡节奏的“调节阀”作用。在不同的时间尺度与空间范围上,通过徒步这一身体实践,时间感知混乱、地方认同缺失与身心状态疲劳分别得到调节、缓解与改善,青年徒步者进而调整与自我、他人与及自然环境的关系,恢复与调整失衡节奏。从时空尺度效应来看,徒步中身体的“调节阀”作用不仅是即时性的,还具有短期与长期效应;而徒步所产生的影响并非仅局限于徒步路线中的自然空间,还通过徒步中的社交联系影响都市空间中的生活实践。

5.1 调动多元感官的身体身体最为根本的特征是肉身躯体,蕴含着丰富的感官表现与知觉体验。以动觉、触觉、听觉和视觉等为基础的多种感官构成了人类认识经验的基础,各种感官的配合与协调是空间感与时间感形成的来源,亦是节奏感知的基础。在户外自然环境空间中,通过视觉上的愉悦、触觉上的感知、嗅觉上的丰富与听觉上的专注,青年徒步者获得了不同于城市生活的感官体验,这些即时性的感官体验使都市青年暂时忘却都市中的压力与焦虑,在大自然的疗愈中获得“心流体验”[7]。徒步中感官体验的调动在一定程度上弥补了都市青年自然节律感知的缺乏。

作为身体感官中最为直接的体现,视觉常与景观生动性相关[24]。一般而言,不同于钢筋水泥所构建的城市,山林野外的色彩与景象要更为丰富与自然,更能体现时令感。“我们家楼下的竹林和山上的就不一样,(在野外)春天的时候其实还可以看到很多春笋……花花草草也是,城市里面花坛和小区也都有啊,但是没有野气,太过于工整和呆板了。”(F3)在F3看来,“野气”是都市景象所缺乏的,而恰恰是徒步中视觉上的收获。“野气”是对规划与秩序的挑战与背离,突显了山林景色的生命力与本真性。此外,“野气”还蕴含着徒步过程中的探索性与审美性。无论是在徒步中发现罕见物种,还是感受景色的时令与颜色特征,视觉上的收获既加深了对自然的理解,又是一种充满审美的时令体验。

相较于视觉,触觉上的感受要更为具体,通常与嗅觉联系在一起。在徒步中,触觉与嗅觉上的探索与发现蕴含着乐趣。“之前在小红书上看到有人(徒步)在山上捡到了坚果和八月瓜,我比较心动”,在路线指引下,M3在途中捡到了带有泥土芳香的山核桃、板栗和适合做标本的红树叶。在他看来,这是独属于秋天的景色与体验。此外,在徒步中呼吸新鲜空气,是感受自然的重要方式。“雨后徒步,呼吸的空气里面充满着湿漉漉的泥土味儿;天气好的时候,有些野花的香味儿会比较浓”(F2),“空山新雨后,天气晚来秋”,这些属于山林野外的独特气味与都市中弥漫的尾气与废气形成对比,户外徒步也被徒步者视作“洗肺之旅”。

听觉能够传达距离感与尺寸感,具有独特的空间属性,能够唤醒人们对特定空间的感知[24]。与城市相比,徒步空间中的听觉感受更为放松。城市中的车水马龙与机器轰鸣昼夜不息,产生了种种噪音。但在徒步空间里,静谧的环境予人以遐想空间。无论是“秋天就是要听踩着落叶的嘎吱嘎吱声音”,还是“在山里听着风声,树摇摆的声音,感受到了真正的自由”,听觉上的感受转化为身心愉悦。正如M1所记录:“除了热爱大自然的馈赠,徒步也是对日常往复循环生活的抽离”。在此意义上,户外徒步弥补了都市生活中自然景观的缺乏,补充了都市青年对自然节律的感知,成为短暂放松和休闲的“桃花源”。

感官间的配合与调动是时空感知形成的重要基础[24],从结果来看,徒步中多重感官的调动可以缓解与弥补时间感知与地方认同的缺乏。在时间感知上,徒步中即时性感官体验是对单调的线性时间的短暂逃离,将以时令感为核心的循环时间纳入个人时间安排中,实现两种时间的有机统一。在空间感知上,青年人暂时从都市中抽离,在自然景观的沉浸中获得了感官体验的满足,这弥补了都市景色的单调与时令性景观的缺乏。

5.2 促进人际联结的身体在知觉性之外,身体还是社会互动与社会交往得以发生的重要场所[55],具有社交性。徒步并非孤立的个体现象,在都市中常表现为具有社交性的集体行为。在徒步中,人与人之间的联结和身体的共在得到体现。在徒步路线空间中,徒步者可以打破封闭的交友方式,获得人际交往与群体支持;而在路线外的城市生活空间里,因徒步而结成的社交支持与情感联结可增进对都市生活的地方认同。徒步中的“社交性身体”表现为两方面:首先,通过身体的共在,将互联网中的虚拟关系转化为现实生活中的社交联系;第二,对既有社交关系而言,增加关系的广度与深度。

徒步空间中所产生的社交联系并不会随着徒步的结束而消失。在城市空间中,徒步所建立的社交关系在线下活动中不断强化,可转化为对城市生活的认同。徒步中的“走动”与身体的共在构成了潜在社交关系的起点。徒步组织不仅为徒步提供管理服务,还孕育着社交关系建立的可能。M5的故事在H徒步组织中有一定的流传度,早在2019年,通过互联网,他加入了H小组。在半年的徒步经历中,M5结识了M3等知心朋友,并遇到了女友F4。关于徒步与交友,M5有着深刻体会:“徒步和交朋友其实是一样的,有的路线走多了就熟悉了,有些人一起走的多了就认识了,也就亲密了。”在他的讲述中,徒步是结交朋友、强化感情的方式,而在徒步中产生的社交联系让他在城市生活中感到来自社交支持的温暖。“刚上班的时候状态很不好,下班后感觉自己孤零零的,融入不到这个城市。现在好多了,闲下来会和群友们(徒步群组)一起喝喝茶,打打牌。”(M5)在M5的案例中,在徒步中建立的社交联系延续至都市空间,在城市生活中的休闲与娱乐里生根发芽。借此,都市青年的孤独感与异乡感有所缓解,对城市的认同有所提升。

而对于既有社会关系而言,徒步是增强关系强度的一种方式,可实现线下与线上空间中身体的“双重共在”。就目的与功能来看,徒步不仅是团建的选择,还是亲友增进感情的方式。在徒步中,M4重新“认识”了职场关系,线上聊天框背后的同事走进现实,人物形象逐渐饱满与生动,正如他所讲述:“气场很强的女强人也会有着咋咋唬唬的情感表达,冷冰冰的负责人私底下其实还挺关心人的……平时古板严肃的人私下是可以成为朋友的”。对F4而言,在线上与线下空间的“双重共在”中,徒步是增强互动与强化感情的一种方式。“我和他是在徒步中认识的,刚开始的交流(多为线上聊天)也都围绕这个,我能够感受到他的体贴与照顾……在后面周年纪念时,我俩去走了之前走过的路线。”线下与线上空间的“双重共在”还带来社交中的信任感与安全感。毅力动摇时,F2收到来自同伴的监督、鼓励与支持,“他们总会以一种近似于Keep(健身APP)教练的口吻和我说,我会感受到一种push”。当路况不好或危险出现时,通过身体牵引与搀扶,群体间的社交信任与安全得以体现与强化;即使不在身边,群友像家人般无时不在,在线上给于支持与帮助。

在都市中,人际孤独与人际关系冷漠是都市空间异化的特征,是都市地方认同低的表现。当社交联结以效率与金钱为导向时,身处其中的人如机械零件般紧密而冷漠地排列,浅层社交联结下的身份、角色与互动较难突破冷漠的隔膜。徒步中的“社交性身体”不仅表现为在陌生的山林野外空间中的相互支持,还孕育都市生活空间中的彼此来往。从空间效应来看,都市内外的“远近结合”,在线上与线下身体“双重共在”的催化下,所孕育的社交联系得以建立与强化。社交更注重彼此共在时的感受,体现为具有精神陪伴与情感支撑的群体关系与归属,这在一定程度上缓解了都市异化所产生的地方认同缺乏。

5.3 导向活力健康的身体身体是运动发生的载体,身体运动常带来身体健康与身体活力。一般而言,徒步的距离多在5千米以上。作为步行的强化形式,徒步可以锻炼身体。在徒步中,活力健康的激发主要建立在“运动性身体”及其身体实践的基础上。通过对躯体的磨砺,徒步可以改善肉体与精神双重健康,缓解节奏失衡下的身心状态。

徒步对躯体健康的益处可在短期与长期两方面体现。短期效应表现为身体器官的放松与休息;而长期效应则在坚持与习惯中显现,如身体健康指数的优化。身体器官得到放松是徒步中的普遍感受:远离光污染与电子设备,眼睛得到了放松;呼吸山野间的新鲜空间,肺部得到洗礼;暂时忘掉工作压力与生活烦恼,大脑得到了休息。尽管在徒步结束后,肌肉会出现酸痛,但酸痛具有运动健康上的意义。肌肉劳累可以带来高质量睡眠,促进身体状态恢复。同时,肌肉酸痛可提升耐力与心肺功能。在谈及徒步带来的身体改变时,M6谈到:“我们家住5楼,之前上下楼气喘吁吁的,现在没有这种感觉了,感觉身体没有以前那么虚了。”(M6)

BMI(Body Mass Index)的优化是徒步带来的长期效应,这在电子测量工具中被量化显示。M7在动态中曾记录道:今年(2023年)5月份开始徒步,34岁,173cm的我体重82kg,血压:高压158/低压110,家里的老人有好几个是高血压的,很担心我之后的血压降不下去。自从每周徒步后,我开始了健康的生活习惯,平时晚饭后在小区走走,周末就去远点徒步。平时有注意饮食和锻炼的控制,我现在体重71.9kg,血压也降了一些。徒步还是可以减肥和改善身体的,继续加油吧!希望今年能够去更远的地方。在上述记录中,徒步不仅在健康层面可感、可知与可量化,还促进定期锻炼的习惯养成,这使得M7在新年愿景中加入对徒步的期待。在M9那里,睡眠质量的提升是徒步带来的健康指标优化的另一表现。“深度睡眠的时长比平时多了一个小时,睡觉总时长比之前也多了些,整体睡眠评级能够达到优秀了。”(M9)

而相较于躯体变化,徒步对精神压力的缓解要更为直接,而对价值观念的提升要显得缓慢。在徒步中,负面情绪与压力在“自然疗法”[56]中得到缓解。“我心烦的时候会和朋友们去(徒步),在林子里面走走什么都不用想,蛮舒服的,聊着天,看着旁边的景色,其实脑子整个就静下来了,等回去的时候,就有心情去面对烦心事了。”(F3)此外,徒步也能带来精神境界与价值观念的变化,正如F1在社交媒体中写道:“和大自然接触这么久了,我才逐渐意识到,高山绵延不绝,耸入云天,却依然恬静地守护着脚下的溪流;湖泊广袤无际,却依然守护着属于自己的颜色与碧波。做人也是这样,对自己的内心诚实,能够找到守护的东西,才能够在繁忙而单调的大千世界中找到属于自己的天地与意义。”在反思中,爬过的山、走过的路、见过的水,成为反观人生与自我的镜子,徒步的经历与际遇逐渐内化为人生智慧,成为在都市生活中寻找与守护内心纯真的一盏明灯。

身心状态疲劳是节奏失衡的表现,在徒步中,通过“运动性身体”,躯体得到了磨砺,健康指标得到了优化,精神压力在徒步中得到缓解。尽管在徒步中,身体也会产生劳累的感受,但其与节奏失衡下身心状态的劳累有着本质性的区别。前者的劳累指向健康学意义上的身体磨练与身体耐力的提升,在主观感受上,愉悦多于劳累;在客观结果上,劳累有助于身心健康的达成;而后者的疲劳则指向健康危机,即身体器官的过度使用,在主观感受上为身心疲惫,在客观结果上引发健康危机。

作为社会构成的多维中介,身体具有丰富的面向与形态。在青年徒步中,作为失衡节奏的“调节阀”,身体的能动性在身体感知与身体实践的作用下表现为“知觉性身体” “社交性身体”与“运动性身体”,能够调节时间感知的混乱,弥补与缓解地方认同缺失,改善身心状态的疲劳。从时空效应来看,通过对身体感官的调动,可获得对自然节律的即时感知。在短期内,身心得到放松与休息;从长期来看,当徒步成为一种生活习惯,身体指标得到优化与改善。而徒步所产生空间效应的尺度,在线上与线下空间身体的“双重共在”中得到体现,不仅局限于徒步路线空间,还通过徒步所产生与强化的社交联结影响都市空间内部的生活实践。值得注意的是,徒步并非是改变社会结构的实践。对大部分人而言,失衡与恢复是日常生活中的节奏常态。当青年徒步者返回到都市时空中,节奏失衡仍然有可能出现。而当节奏失衡再次出现时,仍然需要身体发挥“调节阀”作用。对H徒步小组而言,保持一定的徒步频率,则是节奏失衡到恢复过程中的一个纾缓方案。

6 总结与讨论当前都市的时空背景是徒步火热的重要原因。都市异化的时空在节奏上表现为失衡与紊乱,在时间感知上,线性时间的加速侵扰私人时间下的休闲与放松,单调的城市景观带来视觉审美的疲劳与时令感的缺乏,产生循环时间的失调。而在都市空间中,都市建筑布局与消费主义是空间异化与人际关系异化的温床,产生都市地方认同的缺乏。在异化的都市时空结构下,日常生活节奏失衡产生,在身体状态上得到体现,表现为身心状态的疲劳与危机。作为一项与身体感受密切相关的人地关系实践,徒步在失衡节奏的时空背景下具有节奏恢复的意义。通过身体实践的参与,徒步调动了身体丰富的感官,产生并强化了人际关系,促进身体健康与身体活力的恢复。在失衡节奏的恢复中,构成一种纾缓方案。

从身体地理学的角度来看,节奏分析视角蕴含着丰富的学术价值,而身体是节奏分析的重要切入点。在徒步研究中,既有的移动范式与仪式范式对徒步作用发挥机制的揭示并不充分,对身体的关注与考察并不完整。本文所倡导的节奏分析视角在宏观上将徒步身体所面临的都市时空背景纳入考量,同时又注重微观层面上身体的感知能力与调整能力。本文发现,身体在节奏分析中具有多种维度。首先,正如列斐伏尔所指出,身体是节奏的载体,身体状态是节奏的“显示器”,这在都市时空结构下个体的身体感受中得到体现。同时,在节奏“显示器”之外,身体还可构成节奏的“调节阀”。通过身体感知、身体实践与身体行为,“知觉性身体”“社交性身体”与“运动性身体”等丰富的身体面向得到调动,自然节律、社会联系与自我身心为代表的多重节奏逐步趋向平衡,失衡的节奏得到缓解与恢复。当然,节奏的恢复与调整并不意味着节奏失衡不再出现。在徒步结束回到都市生活中,个体仍然面对难以改变的都市时空布局,节奏失衡可能再次出现,这是当前都市日常生活的常态。从这个角度来看,只有当以徒步为代表的身体实践成为一种生活习惯,内化为个人生活节奏,形成一定的身体惯习后,保持较为稳定的频次时,身体作为“调节阀”作用的时空尺度效应才会更为稳定与有效,才更有可能为失衡的生活节奏提供恢复的方案。在此意义上,本文所关注的徒步只是缓解都市生活节奏失衡中的一个案例,节奏分析视角的有效性与适用性,也需要在其他方案如骑行、旅游等进行研究与讨论。

节奏失衡是都市人无法避免的生活经历,而失衡节奏的恢复过程引人深思。如果说躯体健康来自于多器官的协同合作,那么都市生活的多重和谐节奏则可以理解为与之相关的各系统部分间的良好关系。从这个角度看,徒步是促成都市生活和谐的桥梁,可以带来人与自然环境的亲近、人与空间的互动与连接、人与人之间的邂逅和支持,促成人与自我身心之间的良性健康。追求美好与幸福的生活,是每一代人的目标。而与感受密切相关的幸福生活,在节奏的呈现与身体感知上应该是和谐的。这意味着幸福与美好的生活,乃至和谐社会应当具有人文地理学的视角,理应关注以“失衡”为代表的身体感知,在具体的身体经验与身体实践中调整人与自然、人与空间以及人与人的联系,推动失衡节奏的恢复与和谐节奏的达成。

而青年人为何要去户外徒步?某种程度上,这反映了都市内部空间无法完全满足都市青年的需求。徒步过程中时空感知与身体经验的变化有利于失衡节奏的恢复,这为城市时空的规划提供了启发。在加速时代中,人们难以改变快节奏生活的步伐,难以改变结构性的时空布局,但在一定程度上可以创造调整与缓解节奏的机会。在时间结构中,随着工作的渗透与入侵,除了严格落实与保护节假日制度外,私人时间与工作时间的边界问题需要进一步讨论与明确;在工作时间安排中,探索弹性工作与休闲机制,根据实际工作中的身心状态灵活调整。在城市空间上,围绕城市空间的规划与设计应该注重对慢节奏空间的设计,如对慢行交通系统的推广与开发,注重空间布局对感官的调动[57]。商业与资本是城市空间规划中的重要参与力量。尽管商业化运作为城市居民开展户外活动提供了便利条件与吸引力[58],但过度的商业化将在一定程度上影响城市公共空间中户外体验的多样性与自由度[59],带来公共空间的私有化[60],导致户外活动的空间体验发生改变,这意味着需要重视与警惕资本和商业运营对城市生活体验可能带来的负面影响。

| [1] |

王章郡, 温碧燕, 方忠权, 等. 徒步旅游者的行为模式演化及群体特征分异——基于"方法-目的链"理论的解释[J]. 旅游学刊, 2018, 33(3): 105-115. [Wang Zhangjun, Wen Biyan, Fang Zhongquan, et al. The evolution of behavior patterns and group characteristics differentiation of hiking tourists: An explanation based on the theory of "Method-Purpose Chain"[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(3): 105-115. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.03.015] |

| [2] |

Anderson J. Talking whilst walking: A geographical archaeology of knowledge[J]. Area, 2004, 36(3): 254-261. DOI:10.1111/j.0004-0894.2004.00222.x |

| [3] |

朱璇, 江泓源. 移动性范式下的徒步体验研究——以徽杭古道为例[J]. 旅游科学, 2019, 33(2): 27-41. [Zhu Xuan, Jiang Hongyuan. Research on hiking experience under the mobility paradigm: A case study of Huihang ancient road[J]. Tourism Science, 2019, 33(2): 27-41.] |

| [4] |

Ronald V. Morris. The land of hope: Third-grade students use a walking tour to explore their community[J]. Social Studies, 2006, 97(3): 121-125. |

| [5] |

谢彦君, 樊友猛. 身体视角下的旅游体验——基于徒步游记与访谈的扎根理论分析[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 129-137. [Xie Yanjun, Fan Youmeng. Tourism experience from the perspective of the body: A grounded theory analysis based on hiking travelogues and interviews[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 129-137. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2017.04.093] |

| [6] |

熊欢, 何柳. 女大学生户外徒步运动体验的口述研究[J]. 体育与科学, 2017, 38(4): 63-70. [Xiong Huan, He Liu. An oral study of female college students' experience of outdoor hiking[J]. Sport & Science, 2017, 38(4): 63-70.] |

| [7] |

杨洋, 周星, 徐颖儿, 等. 身体现象学视角下徒步旅游者Flow体验的生成与意义[J]. 旅游学刊, 2022, 37(2): 120-129. [Yang Yang, Zhou Xing, Xu Yinger, et al. The generation and significance of trekking tourist's flow experience from the perspective of body phenomenology[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(2): 120-129.] |

| [8] |

黄向. 徒步旅游国内外发展特点比较研究[J]. 世界地理研究, 2005, 14(3): 72-79. [Huang Xiang. A comparative study on the development characteristics of trekking tourism at home and abroad[J]. World Regional Studies, 2005, 14(3): 72-79. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2005.03.012] |

| [9] |

汪俊杰, 龙斌. 历史回顾与现实拓展: 近30年国外户外游憩研究述评[J]. 武汉体育学院学报, 2020, 54(11): 64-72. [Wang Junjie, Long Bin. Historical review and reality expansion: A literature review of foreign outdoor recreation research in the past 30 years[J]. Journal of Wuhan Institute of Physical Education, 2020, 54(11): 64-72. DOI:10.3969/j.issn.1000-520X.2020.11.009] |

| [10] |

肖胜和. 基于需求层次理论的徒步旅游动机和体验效应分析[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(3): 95-98. [Xiao Shenghe. Analysis of motivation and experience effect of hiking tourism based on hierarchy of needs theory[J]. Geography and Geo-Information Science, 2010, 26(3): 95-98.] |

| [11] |

张一群, 杨桂华. 雨崩徒步旅游者旅游净生态足迹研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2010, 20(9): 153-158. [Zhang Yiyi, Yang Guihua. A study on the net ecological footprint of Yubeng trekking tourists[J]. China Population Resources and Environment, 2010, 20(9): 153-158. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.09.026] |

| [12] |

Mcnamara K E, Prideaux B. Planning nature-based hiking trails in a tropical rainforest setting[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2011, 16(3): 289-305. DOI:10.1080/10941665.2011.572665 |

| [13] |

卫银栋, 徐英, 谢彦君. 西藏徒步旅游中的情境体验与人际互动: 一种通过仪式[J]. 旅游学刊, 2021, 36(9): 28-45. [Wei Yindong, Xu Ying, Xie Yanjun. Contextual experience and interpersonal interaction in Tibetan hiking tourism: A rite of passage[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(9): 28-45.] |

| [14] |

Donald N, Vesna Babic. Remedy for modernity: Experiences of walkers and hikers on Medvednica mountain[J]. Leisure Studies, 2009, 28(1): 105-123. DOI:10.1080/02614360802127219 |

| [15] |

李萍, 周彬, Ryan C, 等. 基于模糊综合评价的徒步休闲满意度研究——以浙江省宁波市为例[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 44-55. [Li Ping, Zhou Bin, Ryan C, et al. A study on hiking leisure satisfaction based on fuzzy comprehensive evaluation: A case study of Ningbo city, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 44-55. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.05.009] |

| [16] |

Caulkins M C, White D D, Russell K C. The role of physical exercise in wilderness therapy for troubled adolescent women[J]. Journal of Experiential Education, 2006, 29(1): 18-37. DOI:10.1177/105382590602900104 |

| [17] |

Csikszentmihalyi M. Happiness and creativity[J]. The Futurist, 1997, 31(5): 8-12. |

| [18] |

Hannam K, Sheller M, Urry J. Editorial: Mobilities, immobilities and moorings[J]. Mobilities, 2006, 1(1): 1-22. DOI:10.1080/17450100500489189 |

| [19] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 5-22. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 5-22.] |

| [20] |

史鹏飞, 明庆忠. 移动与停泊: 山地徒步旅游的移动性实践[J]. 人文地理, 2023, 38(6): 160-170. [Shi Pengfei, Ming Qingzhong. Mobility and mooring: The mobility practice of mountain trekking tourism[J]. Human Geography, 2023, 38(6): 160-170.] |

| [21] |

阿诺尔德·范热内普. 过渡礼仪[M]. 张举文, 译, 北京: 商务印书馆, 2010: 10 [Arnold Van Genep, Transitional Etiquette[M]. Zhang Juwen, trans., Beijing: The Commercial Press, 2010: 10.]

|

| [22] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [Xie Yanjun, Xu Ying. Interactive rituals in tourism venues: Dynamic analysis of emotional energy of tourism experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2016.01.001] |

| [23] |

Lefebvre H, Elden S. Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life[M]. London: Bloomsbury, 2013: 1-85.

|

| [24] |

段义孚. 空间与地方[M]. 王志标译, 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 110-121 [Yi-Fu Tuan. Space and Place[M]. Wang Zhibiao, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2017: 110-121.]

|

| [25] |

Davis A. Experiential places or places of experience? Place identity and place attachment as mechanisms for creating festival environment[J]. Tourism Management, 2016, 55(3): 49-61. |

| [26] |

戴旭俊, 刘爱利. 地方认同的内涵维度及影响因素研究进展[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 662-674. [Dai Xujun, Liu Aili. Progress of connotation, dimension, and influencing factors of place identity[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 662-674.] |

| [27] |

黄飞, 周明洁, 庄春萍, 等. 本地人与外地人地方认同的差异: 基于四地样本的证据[J]. 心理科学, 2016, 39(2): 461-467. [Huang Fei, Zhou Mingjie, Zhuang Chunping, et al. The differences of place identity between natives and outlanders: Evidences from four districts[J]. Journal of Psychological Science, 2016, 39(2): 461-467.] |

| [28] |

Davis A. Experiential places or places of experience? Place identity and place attachment as mechanisms for creating festival environment[J]. Tourism Management, 2016, 55: 49-61. DOI:10.1016/j.tourman.2016.01.006 |

| [29] |

Deener A. The "black section" of the neighborhood: Collective visibility and collective invisibility as sources of place identity[J]. Ethnography, 2010, 11(1): 45-67. DOI:10.1177/1466138109346988 |

| [30] |

刘博, 朱竑. 新创民俗节庆与地方认同建构: 以广府庙会为例[J]. 地理科学进展, 2014, 33(4): 574-583. [Liu Bo, Zhu Hong. Construc-tion of place identity and created folk festival: A case study of "Yuexiu Temple Fair" in Canton[J]. Progress in Geography, 2014, 33(4): 574-583.] |

| [31] |

Mulíček O, Osman R, Seidenglanz D. Time-space rhythms of the city: The industrial and postindustrial Brno[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2016, 48(1): 115-131. DOI:10.1177/0308518X15594809 |

| [32] |

Chen Y. 'Walking With': A rhythmanalysis of London's East End[J]. Culture Unbound, 2013, 5(4): 531-549. DOI:10.3384/cu.2000.1525.135531 |

| [33] |

Nash L. Performing place: A rhythmanalysis of the city of London[J]. Organization Studies, 2020, 41(3): 301-321. DOI:10.1177/0170840618789161 |

| [34] |

Brett D. Lashua, Jennifer Kelly. Rhythms in the concrete: Reimagining relationships between space, race, and mediated urban youth cultures[J]. Leisure/Loisir, 2008, 32(2): 461-487. DOI:10.1080/14927713.2008.9651418 |

| [35] |

Reid-Musson E. Intersectional rhythmanalysis: Power, rhythm, and everyday life[J]. Progress in Human Geography, 2018, 42(6): 881-897. DOI:10.1177/0309132517725069 |

| [36] |

Lee S. P. Ethnography in absentia: Applying Lefebvre's rhythman-alysis in impossible-to-research spaces[J]. Ethnography, 2017, 18(2): 257-276. DOI:10.1177/1466138116641438 |

| [37] |

Cresswell T. The rhythm of place and the place of rhythm: Argu-ments for idiorhythmy[J]. Mobilities, 2023, 18(1): 1-15. DOI:10.1080/17450101.2022.2072231 |

| [38] |

Davies T. Rhythmanalysis as methodology for understanding the so-cial complexity of school spaces[J]. Research in Education, 2023. DOI:10.1177/00345237231163038 |

| [39] |

Evans R, Franklin A. Equine beats: Unique rhythms (and floating harmony) of horses and riders[M]//Tim Edensor. Geographies of Rhythm: Nature, Place, Mobilities and Bodies. London: Routledge, 2010: 173-185.

|

| [40] |

Hensley S. 'It's the sugar, the honey that you have': Learning to be natural through rumba in Cuba[J]. Gender, Place & Culture, 2011, 18(2): 195-215. |

| [41] |

Jones O. 'The Breath of the Moon': The rhythmic and affective timespaces of UK tides[M]//Tim Edensor. Geographies of Rhythm. Ox-ford: Ashgate, 2010: 189-203.

|

| [42] |

Sheldrick A, Evans J, Schliwa G. Policy learning and sustainable ur-ban transitions: Mobilising Berlin's cycling renaissance[J]. Urban Studies, 2017, 54(12): 2739-2762. DOI:10.1177/0042098016653889 |

| [43] |

卜玉梅. 网络民族志的田野工作析论及反思[J]. 民族研究, 2020(2): 69-85, 143. [Bu Yumei. Analysis and reflection on fieldwork in online ethnography[J]. Ethno-National Studies, 2020(2): 69-85, 143.] |

| [44] |

Manderscheid K. Criticising the solitary mobile subject: Research-ing relational mobilities and reflecting on mobile methods[J]. Mo-bilities, 2014, 9(2): 188-219. |

| [45] |

Glaser B G, Strauss A L. The Discovery of Grounded Theory: Strat-egies for Qualitative Research[M]. Chicago: Sociology Press, 1967: 8-48.

|

| [46] |

张英英, 张海东. 论个案研究的代表性问题[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2018, 28(1): 129-139. [Zhang Yingying, Zhang Haidong. On the issue of representativeness in case studies[J]. Journal of Uni-versity of Jinan (Social Sciences Edition), 2018, 28(1): 129-139. DOI:10.3969/j.issn.1671-3842.2018.01.016] |

| [47] |

王宁. 个案研究中的样本属性与外推逻辑[J]. 公共行政评论, 2008(3): 44-54. [Wang Ning. Sample attributes and extrapolation logic in case study[J]. Journal of Public Administration, 2008(3): 44-54.] |

| [48] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63, 73. [Chen Xiangming. The ideas and methods of grounded theory[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63, 73.] |

| [49] |

吴肃然, 李名荟. 扎根理论的历史与逻辑[J]. 社会学研究, 2020, 35(2): 75-98, 243. [Wu Suran, Li Minghui. The history and logic of grounded theory[J]. Sociological Research, 2020, 35(2): 75-98, 243.] |

| [50] |

哈特穆特·罗萨. 新异化的诞生: 社会加速批判理论大纲[M]. 郑作彧, 译, 上海: 上海人民出版社, 2018: 15-28 [Rosa H. The Birth of New Alienation: An Outline of Critical Theory of Social Accelera-tion[M]. Zheng Zuoyu, trans. Shanghai: Shanghai People's Publish-ing House, 2018: 15-28.]

|

| [51] |

吉尔·利波维茨基. 超级现代时间[M]. 谢强, 译, 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 69 [Lipovetsky J. Super Modern Time[M]. Xie Qiang, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2005: 69.]

|

| [52] |

夏尔·波德莱尔. 恶之花[M]. 钱春绮, 译, 北京: 人民文学出版社, 2012: 187 [Charles Baudelaire. The Flowers of Evil[M]. Qian Chunqi, trans. Beijing: People's Literature Publishing House, 2012: 187.]

|

| [53] |

瓦尔特·本雅明. 发达资本主义时代的抒情诗人[M]. 张旭东, 魏文生, 译. 北京: 三联书店, 1989: 146 [Walter Benjamin. Lyric Poets in the Era of Advanced Capitalism[M]. Zhang Xudong, Wei Wensh-eng, trans. Beijing: Joint Publishing House, 1989: 146.]

|

| [54] |

山崎正和. 节奏之哲学笔记[M]. 方明生, 方祖鸿, 译. 上海: 复旦大学出版社, 2020: 50-52 [Yamazaki Masakazu. Philosophical Notes on Rhythm[M]. Fang Mingsheng, Fang Zuhong, trans. Shanghai: Fudan University Press, 2020: 50-52.]

|

| [55] |

克里斯·希林. 文化、技术与社会中的身体[M]. 李康, 译. 北京: 北京大学出版社, 2011: 160-187 [Chris Schilling. The Body in Culture, Technology and Society[M]. Li Kang, trans. Beijing: Peking Univer-sity Press, 2011: 160-187.]

|

| [56] |

Smith M J, Logan A C. Naturopathy[J]. The Medical Clinics of North America, 2002, 86(1): 173-184. DOI:10.1016/S0025-7125(03)00079-8 |

| [57] |

Southworth M. Designing the walkable city[J]. Journal of Urban Planning and Development, 2005, 131(4): 246-257. |

| [58] |

Zhu D, Xu H. Novice tourists' play experience in commercial out-door adventure tourism: The perspective of reversal theory[J]. Jour-nal of Outdoor Recreation and Tourism, 2022, 39: 100529. DOI:10.1016/j.jort.2022.100529 |

| [59] |

张大钊, 李显正, 赵振斌, 等. 基于LDA制图分析的古镇旅游地游客商业化体验及空间结构——以大理古城为例[J]. 经济地理, 2023, 43(8): 200-209. [Zhang Dazhao, Li Xianzheng, Zhao Zhenbin, et al. Tourists' commercial experience and spatial structure of an-cient town tourist destination based on LDA mapping analysis: A case study of Dali ancient city[J]. Economic Geography, 2023, 43(8): 200-209.] |

| [60] |

Gotham K F. Tourism gentrification: The case of New Orleans' Vieux Carre(French Quarter)[J]. Urban Studies, 2005, 42(7): 1099-1121. DOI:10.1080/00420980500120881 |