20世纪90年代以来,全球化对地方文化、身份认同的严重冲击促使遗产研究者呼吁重新审视现代性[1],“传统遗产在城市现代化更新诉求下该何去何从?”“遗产城市建设中如何弥合传统性与现代性?”等议题引起了广泛讨论[2-5]。在众多类型的遗产中,工业遗产因其在当代城市转型中的重要地位,成为研究“遗产管理”与“城市发展”关系的重要对象。20世纪70年代石油危机和经济衰退之后,北半球国家的许多工业关闭或将生产线转移到国外,城市内出现大批工业遗存[6]。中国情况较之不同,20世纪90年代经济体制改革热潮使得计划经济全面变为社会主义市场经济,国有工业出现大规模倒闭潮并遗留大批前工业景观。如何盘活这些工业遗产以赋能城市更新,备受城市规划部门及学界关注[5, 7-9],而“去工业化”途径逐渐被普遍采纳,即借助旅游业、中产阶层消费和新资本的流入,推动传统工业城市转型成为“后工业城市”(Post-industrial City)[10-12]。

在中国,相较于北京、上海等现代化大都市的“去工业化”,景德镇这一传统陶瓷工业城市展现出独特的转型路径。作为世界著名的瓷都①,景德镇陶瓷遗产赋予了城市转型更多可能性。地方政府与资本力量通过“遗产化”(Heritagization)策略吸引大量游客与创意阶层参与,推动了城市的文化再生和经济复兴。然而,这一转型过程加剧了城市的“绅士化”现象[13],许多学者批评工业遗产的绅士化是“历史净化”(Sanitizing History)[14]与“刻意遗忘”(Wilful Amnesia)[15]。在景德镇的案例中,遗产化与绅士化的互动呈现出复杂的社会、文化与经济博弈,这一过程不仅是对物质遗产的再开发,更是对意识形态的再构建,通过重新定义“过去”,创造新的文化表征。这一动态演变的背后,涉及地方政府、创意阶层以及传统从业者等多方主体的权力关系与身份适应。本文通过对景德镇的田野调查,深入探讨了陶瓷遗产化与城市绅士化之间的复杂网络关系,揭示了工业城市更新中遗产化与绅士化的互动机制。文章将解答三个核心问题:第一,陶瓷遗产在城市绅士化过程中发挥了哪些关键作用?第二,这种作用如何使“被规划”的城市转型更具正当性?第三,这一转型为城市未来发展带来了哪些新的机遇与挑战?本研究有助于丰富学界对遗产赋能城市更新的理论认识,并为其他工业城市在遗产管理和城市转型中的科学决策提供启示。

2 理论基础与分析框架 2.1 工业遗产化与绅士化遗产化不仅是一种定义和再现“过去”的过程,更是现代化和资本逻辑在特定文化语境下相互交织的产物[3]。遗产化通过对工业资源的重新定义与价值赋予,塑造了地方吸引力和现代文化符号[16, 17]。对工业资源进行价值重估的行为,在文化立场上或社会关系上从来都不是中立的,而是深刻嵌入社会权力关系中[4],经常导致以绅士化为特征的空间重组,即高收入群体的社会与文化入驻,并伴随低收入群体的实质性与象征性“失所”(Displacement)[18, 19]。在中国语境下,工业遗产化呈现出独特的文化与社会实践特征[13, 20]。20世纪90年代以来,中国工业遗产的价值重估受到经济体制改革和地方政府发展策略的双重驱动[21, 22]。地方政府不仅通过遗产化来塑造地方文化品牌,还将其视为吸引外来资本、提升城市竞争力的重要手段[9, 13, 21]。这种遗产化路径并非简单复刻西方的“去工业化”模式,而是体现出中国在快速城镇化与全球化进程中,工业遗产与地方治理模式、社会阶层互动的深层关联。

学界对遗产化与绅士化关系的研究主要聚焦于资本、文化与社会的多维网络关系[2, 5-7, 10]。Feras Hammami等学者指出,绅士化根植于资本积累逻辑,但其本质上与遗产化这一文化过程密不可分[5]。Maris Gillette认为,将工业建筑转化为文化遗产的多种方式,构成了绅士化过程的文化和话语支柱,这有利于使绅士化更具正当性和合理性,使经济效益最大化[16]。然而,这些研究多基于西方的社会经济结构与文化逻辑,鲜少关注遗产化与绅士化在中国地方实践中的独特性及其动态变化。

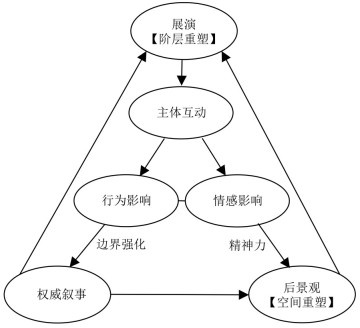

2.2 理论分析框架人类学家[7]、考古学家[15]、历史学家[12]常将“博物馆化”(Museumification)概念应用于城市遗产研究项目,而工业遗产的博物馆化,本质上是“权威叙事”(Authorized Narrative)的产物,即遗产权威者(如专业人士、政府)通过“叙事边界”(Narrative Bordering)来简化或省略关于工人阶级的故事[7],将创伤性历史简化为“一种温驯的叙述”[15],并传播特定的工业历史版本(例如关于技术创新、人类韧性、规模辉煌)[16]以迎合中上阶层的消费需求。遗产权威者通过精心设计叙事内容来促进基于中产阶级的城市重组,形成了“新的设计、表征和物质形式,以提供某个群体生活、工作和旅行的替代性空间”[23],使得“过去”绅士化,而这种重组的景观空间正是Ed Wall在Landscape and Agency: Critical Essays一书中所提到的“后景观”(Post-Landscape)。换言之,在遗产语境下,后景观是遗产化的表征空间,为后工业绅士阶层提供生活、工作和游览等实践的新空间,是绅士化空间重构的产物。在后景观中,遗产权威者、参观者、本地人等实践群体之间创造意义的互动过程,被称为“展演”(Performance)。Cathy Stanton通过借鉴Erving Goffman的社会互动戏剧模型(Dramaturgical Model of Social Interaction)[24]和Victor Turner的“仪式”(Ritual)理论[25],将“展演”开发为工业遗产研究的一种分析工具[11]。从当代遗产实践看,展演已成为一种用于规制和治理身份认同并让现在变得更有“精神力”(Mentality)的工具[4]。这些工业遗产的展演使得“过去”绅士化,展演下的多主体互动催化了阶层重塑,使中产阶级群体(如游客、创意阶层)在工业空间的存在合理化。

与西方国家相比,中国的遗产化实践更注重社会秩序重组和文化身份重塑。在景德镇,权威叙事与地方陶瓷文化的象征意义深度绑定,形成了既具有全球吸引力又期望维系地方认同的遗产叙事[13, 26]。后景观作为权威叙事的载体,为陶瓷实践新阶层提供了生产、生活与消费的象征性空间,多主体在此类空间下的实践实现了对文化身份的重新演绎(即展演),使工业景观成为创意阶层消费与认同的载体,增强了多主体之间的身份构建与文化联结,最终推动遗产化与绅士化的互动演变。由此,本文构建了一个整合我国地方实践特色的遗产化—绅士化理论分析框架(图 1),以助于分析景德镇工业遗产化与绅士化的动态过程及其文化和社会影响。

|

图 1 遗产化与绅士化理论关系分析框架 Fig.1 Analytical Framework of Heritagization—gentrification Theoretical Relations |

本研究以景德镇为案例,探索遗产化驱动下的工业城市更新过程。景德镇位于江西省东北部,因辉煌的陶瓷生产贸易享誉古今中外。20世纪50年代,景德镇陶瓷业以标志性的“十大瓷厂”开启了国有化大工业生产时代,具体表现为工业体系规模化、工艺技术机械化、劳资关系制度化[26]。20世纪90年代,经济体制改革使得景德镇计划经济体制下建立的陶瓷工业生产体系全线瓦解。之后十年,景德镇回到陶瓷私有化经营,老城肌理和工业空间环境经受城市现代化建设冲击[27]。直至2012年,以陶文旅集团为代表的国有资本再次回到景德镇,对宇宙瓷厂、建国瓷厂旧址等进行改造,景德镇逐渐成为遗产旅游网红城市,迎来后工业化新时代。2020年新冠疫情以来,数字经济更显著地赋能景德镇陶瓷产业升级,城市发展亦面临新的机遇与挑战,尤其是遗产化带来的绅士化影响日益显著。

3.2 数据收集数据收集围绕图 1的“权威叙事”、“后景观”、“展演”核心概念展开,并结合本研究的历时性特色,将不同阶段的“时代背景”考虑在内。本研究采用Matthew Miles和Michael Huberman提出的三角测量策略[28],选择多种渠道获取数据,形成案例地数据来源的三角互证,以尽可能保障研究结果的信度和效度。由此,研究主要采用深度访谈法、文献收集法获得相应数据,辅之以多轮田野调查中的参与式观察。

笔者于2018年9月15日—25日、2018年10月30日— 31日、2021年9月15日—23日、2021年10月17日—31日、2022年9月29日—10月10日、2023年3月16日—18日、2024年1月16日—23日在景德镇开展了多轮实地调研。访谈对象包括十大瓷厂时期工人、多类型陶瓷生产者、陶瓷销售者、陶瓷购买者、权威主管部门主要负责人,总计64人,其中73%的受访者接受过2次以上回访。出于研究伦理考量,笔者对不同身份类别的受访者进行了匿名化编号:受访的14名十大瓷厂时期工人为FW1至FW14;30名陶瓷生产者为PP1至PP30;13名陶瓷销售者为PS1至PS13;4名陶瓷购买者为PB1至PB4;3名权威主管部门主要负责人为GM1至GM3。为避免交叉统计,在归类编号具有多元身份的受访者时,以其实践活动中最具代表性的身份类别为准。受访者抽样兼顾了年龄、性别、籍贯(本地人与否)、工种、主营类型、聚集区域的均衡性及代表性。研究采用半结构式访谈,访谈问题聚焦于:职业生涯过程性描述;对景德镇陶瓷业历时性发展的感知;对景德镇城市更新的感知变化及其原因;不同背景下的新问题(如2023年3月新增访谈3名陶瓷销售主播,以了解直播经济从业情况)。访谈数据能够支撑本研究分析陶瓷遗产化过程中多元主体对后景观的感知、展演实践内容、展演影响。同时,笔者通过参与观察法,对上述访谈数据的真实性与合理性进行了检验。

为补充景德镇城市更新不同阶段陶瓷遗产权威叙事、后景观及展演相关数据,2024年1月24—28日,笔者以“景德镇”、“城市更新/改造”、“工业遗产”、“工业旅游”关键词组合在中国知网检索文献,并对检索结果逐一筛选主题相关性,最终下载文献108篇。然后,从108篇文献中摘取“时代背景”、“政府叙事内容”、“后景观建设运营情况”、“多元主体展演内容”等客观性描述信息,获得61913字内容文本。

以上资料收集过程,均已将数据饱和问题考虑在内。本研究采用Kathy Charmaz提出的建构型扎根理论编码策略[29],同步进行数据收集与编码分析工作,当新增数据不再出现新的意义单元时,笔者继续增加少量受访对象及同类主题文献数据,直至发现理论饱和得到验证才结束数据收集工作。

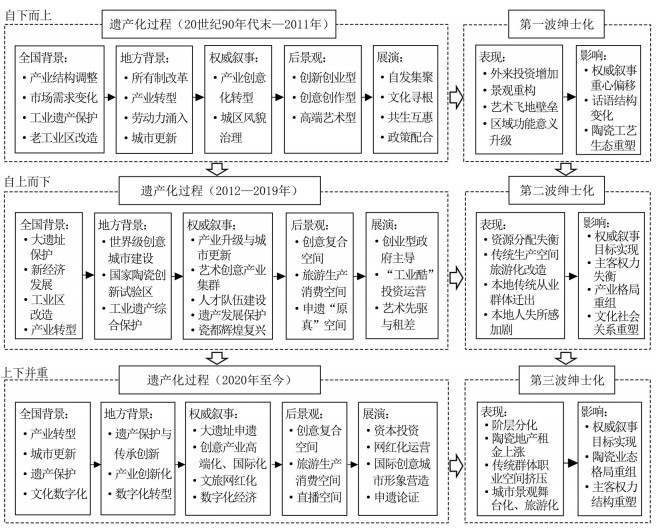

3.3 数据分析建构型扎根理论适用于研究现象的阶段演变,因为它能够通过系统的资料收集和分析程序,从经验资料中归纳和建构理论,从而捕捉和概念化社会环境中的潜在模式。按照Kathy Charmaz提出的编码策略[29],笔者对文献内容文本及访谈文本数据进行三级编码程序。第一步为初始编码(Initial Coding)。初始编码是对资料数据进行初步的概念凝练,形成“临时的、相对的、贴近于数据的”编码结果[29]。由于本研究的数据内容具有显著的故事化和主题化指向,故本阶段采取了“逐事件编码”策略,最终形成了3063个初始编码。第二步为聚焦编码(Focused Coding)。聚焦编码比初始编码“更集中、更有选择性、更概念化”[29],需将初始编码进行分类、重组,挑选出重要的、出现频繁的初始编码以凝炼更有分析价值的概念单元。在这一阶段,笔者根据初始编码呈现出来的概念指向性,对初始编码进行更聚焦的概念化、范畴化处理,从而形成“全国背景”、“地方背景”、“权威叙事内容”、“权威叙事边界”、“后景观功能类型”、“后景观建设主体”、“后景观服务对象”、“展演内容”、“展演行为影响”、“展演情感影响”共10个范畴以及对应的86个概念(见表 1和表 2)。

| 表 1 “概念—范畴”对应表 Tab.1 Correspondence Table of Concepts and Categories |

| 表 2 “展演情感影响”范畴编码示例 Tab.2 Coding Example of "Affective Influence of Performance" Category |

第三步为主轴编码(Axial Coding)。主轴编码的目标是围绕核心轴有逻辑地组织聚焦编码结果,可视化“轴—范畴—概念”关系结构网络[29]。编码过程中发现,聚焦编码的范畴与概念呈现出显著的年代阶段特征,故主轴编码以绅士化阶段为轴。为更简洁呈现主轴关系网络,笔者将聚焦编码阶段形成的“权威叙事内容”和“权威叙事边界”合并为“权威叙事”范畴,将“后景观功能类型”、“后景观建设主体”、“后景观服务对象”合并为“后景观”范畴。为更直观呈现本案例中遗产化与绅士化的多层网络关系,笔者根据阶段特征,对“展演行为影响”和“展演情感影响”两个范畴进行绅士化主题指向的再编码,从而形成了三阶段遗产化过程中的“绅士化表现”和“绅士化影响”新范畴。最终,主轴编码结果呈现出“绅士化三阶段—对应范畴—对应概念”的关系结构网络(详见图 2)。除笔者作为主要编码人员外,还邀请了另一名学者对编码结果进行抽样编码,以交叉验证编码结果。

|

图 2 陶瓷遗产化背景下景德镇绅士化演变过程(主轴编码结果) Fig.2 Three Waves of Gentrification amid Porcelain Heritagization in Jingdezhen (Findings of Axial Coding) |

遗产化背景下,景德镇绅士化的阶段演变体现了以政府为代表的权威主体与其他行动主体的主次角色变化(图 2)。20世纪90年代末,国有瓷厂或改制或解体,“工厂办社会”瓦解,在接下来的十年,“景漂”创意阶层自发集聚,形成了市场驱动下的景德镇“自下而上”绅士化局面。2012年,景德镇市政府编制老城区陶瓷文化保护传承与更新规划;同年,国资投建的陶溪川国际陶瓷文化产业园开启建设,政府主导的“自上而下”遗产绅士化阶段到来。2020年,随着新冠疫情爆发,市场资本投资直播经济激发景德镇陶瓷产业活力,而政府更多是扮演监管者和协调者角色,形成了“上下并重”格局,但也造就了绅士化新特点。

4.1.1 第一波绅士化20世纪90年代至21世纪初,“国退民进”、“退二进三”等战略加速了我国经济所有制及经济结构的调整,国有化大工业模式迅速退出历史舞台并遗留了一大批工业遗存,但普遍存在规模大、布局散、性能差的系统保护困境[27]。2008年,国家文物局发布《关于加强工业遗产保护的通知》,正式将工业遗产保护提上日程。另一方面,城市产业迭代推动了新兴民营企业、第三产业蓬勃发展,老工业区产业与区位价值错配、土地与空间利用率低等成为影响城市高质量发展的掣肘[27]。而在景德镇,20世纪末国有陶瓷工厂或改制或解体,民营陶瓷经济规模逐渐壮大,但景德镇陶瓷的传统优势难以竞争过现代化生产。21世纪初,随着高端艺术陶瓷以及传统陶瓷收藏市场兴盛,一批资源型、技术型、发展型“景漂”②涌入景德镇。2009年,景德镇被列入第二批国家32个资源枯竭城市名单,探索城市转型道路及可持续发展长效机制迫在眉睫,地方政府将城市更新的焦点置于“地方传统陶瓷产业向文旅创意产业转型”和“城区历史空间风貌治理”,最具代表性的是2012年陶溪川国际陶瓷文化产业园开启建设,意在将陶瓷顾客变为淘客和游客。基于上述背景,以地方政府为主体的权威叙事围绕“产业转型”和“城区风貌治理”展开,叙事依托的遗产类型为传统陶瓷生产贸易辉煌历史与产业基础,并未直接聚焦工业遗产。叙事中有意回避(即叙事边界外)20世纪下半叶的工厂化、国有化陶瓷生产模式以及该模式下的劳动关系和下岗工人职业出路问题。

景德镇本阶段的绅士化主要源于自发集聚的各类创意阶层实践,是陶瓷繁荣市场驱动下的产物,具体表现为以下三类典型案例。

湘湖村案例:景德镇陶瓷大学陶艺学生出于学习需求以及低成本创业需求而集聚于校对面的湘湖村,村内形成了基于陶艺实践的生产生活供应链。随着湘湖村内生产生活设施的完善,其凭借陶艺氛围浓、包容性强、生活成本低等优势吸引更多元的创业者入驻,村民不断提高房租,学生群体选择搬出,将工作室设在湘湖村周边甚至较远区域(PP21,2021);虽然搬出湘湖村,但与湘湖村许多工作室依然保持联系,可见这种置换属于非主动置换。湘湖村案例与纽约布什威克(Bushwick)的绅士化案例有相似性[18],即为了开展文化创作而聚集在低租金地区的群体,其存在为这片文化社区的地产增值提供保障,但他们最终成为了绅士化的失所者。

三宝村案例:20世纪末,外来文化精英看重三宝村历史价值及生态环境优势,改建老村落三宝,为海内外陶艺家提供陶瓷生产与生活方面的支持及便利,形成了具有“国际化”、“高端化”标签色彩的艺术飞地。三宝的绅士化,表现在民间资本的再投资,文化精英及资本精英对三宝进行全面的景观、功能、社会意义再升级(PP2,2018;FW7,2021),形成了具有飞地属性的高端艺术圈层,充分发挥了精英阶层的资本优势、话语优势、传播优势。

老鸦滩案例:20世纪80年代老鸦滩的入驻者主要为景德镇本地工匠,以传统瓷板画作坊为主(FW2,2018)。21世纪初,随着艺术陶瓷市场的复兴,看到高端艺术瓷市场潜力的国内外艺术家、艺术教师、画家等相继入驻,租赁原住民的房屋并对租赁空间装饰,构成老鸦滩新的文化艺术景观。创意阶层在种类和规模上不断壮大,政府亦普遍更重视外来创业群体,对流动性创业群体提供了一系列创业指导和扶持政策。老鸦滩的案例,呈现的是传统艺术陶瓷市场的向好趋势所带来的区域绅士化。

本阶段的后景观类型主要表现为创新创业社区(如湘湖村)、高端艺术集聚社区(如三宝)、创意艺术创作社区(如老鸦滩),各层次“景漂”基于创新创业、艺术创作、圈层塑造等目标自发集聚,成为展演主导力量,政府辅之以政策支持。绅士化主要表现在地产空间上村民与资源型“景漂”之间的置换、生产空间上传统作坊主与技术型“景漂”之间的置换以及不同实力的发展型“景漂”之间的置换。情感上,“景漂”在景德镇寻找和构建一种创业的“家”感觉(PP21—PP25,2018)和艺术创作中的“文化寻根”(PP6,2018;PP27,2021)。本地人在主客关系中的“主”身份失所感并不显著,因为这种绅士化暂未对本地人的生产、生活造成显著挤压(PP3、PP8、PP10、PP11,2018;PS1、PS2、PS4、PS12,2018)。本地陶瓷从业者多经营传统类陶瓷,而“景漂”以现代创意类陶瓷为主,加之本阶段陶瓷市场环境以及全国经济环境普遍繁荣,市场空间足以满足两类群体共存(PS1—PS5,2018)。

4.1.2 第二波绅士化从全国背景看,大遗址保护与新经济发展是本阶段的重心。2013年,《大遗址保护十二五专项规划》要求处理好大遗址保护与国家经济社会发展之间的关系问题。同年,“丝绸之路经济带”战略构想的提出,标志着经济带节点城市融入国家产业战略成为新经济发展的关键。2016年,《新城市议程》将文化遗产从城市要素拓展至城市系统,肯定了文化遗产之于现代城市发展的价值[27]。以文化创意产业推动城市转型,打造可持续的、有活力的城市经济成为这一阶段趋势。承接国家重要精神,景德镇迎来机遇。2014年,景德镇成为世界级创意城市网络成员,城市的国际化、创意化、高端化属性愈加显著。2019年,国家发改委和文旅部印发《景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区实施方案》,其中指出主要任务之一是加强陶瓷人才队伍建设,引进并留住“景漂”人才。同年,习近平总书记作出了要“建好景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区,打造对外文化交流新平台”的重要指示。为呼应上述时代需求,地方政府权威叙事围绕:文旅赋能产业升级与城市更新、打造艺术创意产业集群、创新创业人才队伍建设、发展性保护工业遗产、城市历史辉煌复兴五个主题而展开。权威叙事以工业遗产物质景观为依托,突出新功能、新需求、新业态。叙事边界外的是本地传统陶瓷从业群体的生存需求、传统陶瓷业态的生存困境、“工厂办社会”关系网络的当代遗产价值。

在权威叙事的引导下,以地方政府为主导力量形成了三类后景观:服务于创意阶层生产、创作、销售、交流、生活等需求的创意复合空间(如三宝),服务于遗产旅游的生产消费空间(如陶溪川),服务于申遗“原真性”展现的遗产遗址空间(如陶阳里)。世界范围内许多城市重建转型是由大型开发商发起,并由“创业型地方政府”(Entrepreneurial Local State)积极推动[30]。然而,本阶段的景德镇是以创业型地方政府为主导,文化遗产成为了国家加强对空间生产和社会功能规控的有力工具[31]。

本阶段对工业遗产的利用最为直接。以陶溪川为例,国有企业陶文旅集团通过对20世纪下半叶的宇宙瓷厂、陶瓷机械厂等厂区改造,建设了一系列服务于创意生产、遗产旅游、社区培育等多元展演目标的后景观,使得“过去”绅士化。陶溪川通过建设博物馆、美术馆、艺术工坊等旅游景观服务游客,以高端工作室、B&C设计中心等创意生产空间服务技术型“景漂”,以邑空间、直播基地等多元销售平台服务发展型“景漂”,同时开发各类商业服务配套设施及住宅地产(如公寓、长租房)以满足创意阶层在陶溪川的社区生活需求。由此可见,后景观建设服务于权威叙事多元目标,呼应于地方政府的工作重心:以区域产业文旅化为方向、以“工业酷”③(Industrial Cool)为旅游吸引点、以扶持创意阶层“景漂”群体为策略。

本阶段多元主体间的展演,表现为围绕(如创意阶层、文旅业态)生产消费与项目运营(如节事、旅游、文化交流)进行资源再分配。本地人(含陶瓷从业者)与“景漂”创意阶层,以及与文旅产业发展诉求之间产生显著的资源竞争关系,普遍存在生产空间中传统陶瓷从业群体与现代艺术“景漂”群体之间的置换、地产空间中社区居民及传统作坊主与旅游开发者之间的置换。在展演过程中,权威主体高度重视“景漂”群体。三宝陶艺村、陶溪川等项目专门营造艺术“景漂”社区感,景德镇市政府从生活、生产、销售、职业发展、符号资本、金融资助等方面支持“景漂”群体。在此背景下,“景漂”及中产游客对景德镇的地方认同以及后景观认同的“精神力”被不断强化,景德镇被“景漂”视为自由创作、创业谋生的“家”,被中产游客视为艺术朝圣的网红旅游地。然而,因为职业生存空间挤占、政策注意力转移、土地资源竞争、文化话语权流失,本地人的失所感显著加剧,“这里慢慢变为那些‘景漂’、投资商的景德镇了”(FW9,2023)。

4.1.3 第三波绅士化在全国层面,本阶段延续上一阶段的政策方向,重视以遗产保护为中心的城市更新、产业转型。2020年,国家发改委提出“以工业遗产保护利用为切入点,促进城市更新改造,探索老工业城市转型发展新路径”[27],工业遗产保护利用传承与城市更新上升到国家战略新高度。另一方面,结合疫情挑战,国家加大对文化数字化的关注,如2022年国务院出台《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》。在景德镇层面,结合2020年国家发改委印发的《江西内陆开放型经济试验区建设总体方案》,地方政府继续以陶瓷文化为核心,建立遗产保护传承创新基地,大力发展陶瓷文化旅游,建设国际陶瓷文化交流交易中心。2023年,习近平总书记在景德镇考察时特别提到“固本兴新”,启示地方在坚持遗产保护的同时要加快产业创新化及数字化转型。

本阶段权威叙事延续了上一阶段的创意产业高端化、国际化核心内容,但更聚焦遗产对城市更新的经济作用。以“固本兴新”和“新质生产力”概念为契机,国家在遗产事业方面的经济期望在地方层面得到了叙事转化。因此,基于陶瓷遗产的文旅网红化和文化数字化成为本阶段的叙事重点。同时,后疫情时代产业韧性激发下的直播经济,成为本阶段叙事新内容。本阶段的权威叙事超越了工业遗产的物质和空间依托,但又不同于第一波绅士化阶段关于地方陶瓷历史荣光的叙事特色,而是一种更以国家意志(如申遗)和公共事业(如城市更新)为中心的叙事版本。叙事边界外的内容,依然是传统陶瓷产业的发展需求、传统陶瓷产品的市场空间、本土传统经营群体的生存诉求。本阶段的叙事视野相较于第二波绅士化阶段更加宏大,所以叙事边界外的基层内容更加被忽视。

本阶段的后景观表现为创意复合空间、旅游生产消费空间、直播空间(服务于主播孵化、线上直播等)。政府退出主导地位,市场资本投资成为主力,聚焦于景德镇陶瓷IP变现及多元形式的直播经济,展演重点在于市场销售而非产品创作,并且在催化残酷的市场选择,即更加与时俱进的销售形式、更加低成本且符合快时尚需求的产品、更加具有话题度的旅游元素成为本阶段的主流。因此,后景观运营思路是以数字手段加速遗产产品变现,形成资本精英、政治精英的对外传播话语矩阵,以高端化、艺术化、网红化、国际化增加区域形象价值,为后工业化文旅开发造势。这些后景观带来了遗产旅游相关地产持续增值(即租差效应[32),] 形成可复制、可推广的后景观运营盈利模式(如“工业酷”陶溪川模式)。后景观形成的艺术飞地或旅游飞地,正在加剧城市格局的马太效应,即整个景德镇最好的资源都集聚在这些后景观区域,创意阶层之外的陶瓷实践失去了关注度,陶瓷生态格局重组。“景漂”群体结合文旅网红化趋势以及自身的创新创业优势,能够寻求到新机遇,职业发展更深度扎根于景德镇,深化了事业“家”的感觉。而本地人在主客关系的“主”身份剥离感与失落感显著,“这些‘高端的东西’在把我们本地人隔离出去”(FW7,2022),“景德镇最有人情味的地方已经变样了”(FW1,2023)。

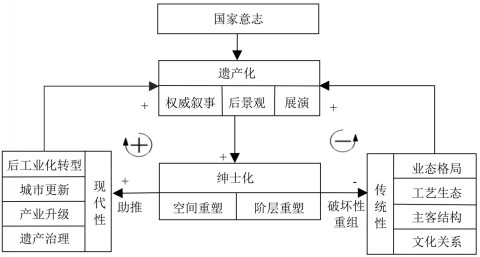

4.2 工业城市遗产化与绅士化互动机制从根本上说,遗产在城市发展不同阶段所扮演的角色由国家意志所决定。通过层层传达与贯彻(中央政府→地方政府→具体项目表述),国家意志主导下的遗产化在地方层面分别以权威叙事、后景观、展演来实现,并最终推动绅士化的形成(图 3)。遗产化驱动下的绅士化,本质上是传统性与现代性二元矛盾的产物。这一绅士化助推了工业城市的后工业化转型与城市更新,在产业升级及遗产治理等方面均取得成效;权威叙事多元目标的实现,又激励着地方政府持续推动遗产化,进而形成一套正向反馈逻辑(图 3左侧循环)。然而,

|

图 3 工业城市遗产化与绅士化互动机制 Fig.3 Interactive Mechanism between Gentrification and Heritagization in the Industrial City |

遗产化驱动下的绅士化对地方陶瓷业态格局、工艺生态、主客结构、文化实践及社会关系等传统性产物造成了破坏性重组,一定程度上会破坏陶瓷文化、城市景观、社区精神的完整性、原真性、地方性,并导致本地社群、传统文化实践阶层的失权或去权。不容忽视的是,这一式微的传统性却恰是遗产化叙事合理性的支柱,这又形成了“遗产化→绅士化→传统性(破坏)→遗产化(叙事合理性减弱)”的负向反馈逻辑(图 3右侧循环)。

5 结论与讨论 5.1 结论景德镇的绅士化经历了市场驱动、政府主导和资本驱动三大阶段,呈现不同的主体作用和动力机制。第一阶段中,陶瓷遗产作为创新创业和艺术创作资源,吸引了多元“景漂”形成创意阶层集聚,并带来零散的点状绅士化(如三宝、湘湖村、老鸦滩)。第二阶段中,陶瓷遗产转化为旅游消费的核心资源和“租差”存在的支撑,成为加速“景漂”集聚的动力,为陶溪川等块状绅士化的形成提供了合理性。第三阶段中,陶瓷遗产不仅成为国家申遗话语的核心,市场资本还借助数字化手段实现对遗产资源的经济转化。

研究发现,创意阶层和多元资本的介入重新定义了城市空间的价值和使用方式,景德镇的创意空间(如陶溪川项目)吸引了大量外来艺术家和游客,但空间改造往往带有“精英化”倾向,忽视了低收入群体和传统产业的生存问题,导致地方社群的文化失落和城市认同的撕裂。随着景德镇成为全球陶瓷文化交流中心,本土文化和社会结构被外部力量侵蚀的风险在不断上升。尽管陶瓷创意产业和旅游经济提升了城市国际声誉,但也加剧了文化异化和地方性丧失。因此,如何提升城市转型的包容性以及在全球化与本土化之间找到平衡,成为工业城市转型中的关键课题。

5.2 讨论西方学者常强调城市遗产化在推动经济重构和吸引创意阶层方面的作用,如新兴的创意产业和高端艺术社区的集聚[18, 19]。然而,景德镇案例展示了遗产化过程中政府角色变化、地方文化保护需求、外来创意资本三者的互动,展现了不同于西方的文化适应与冲突。尤其是景德镇的工业遗产在文化创意产业与旅游开发的双重推动下,构成了一种复杂的“地方认同”重塑过程,这一过程中的资源再分配和社会阶层的分化,不仅挑战了西方“创意阶层推动城市更新”的主流观念,也为我们理解遗产化与绅士化之间的动态关系提供了一种思辨性遗产研究视角。

景德镇案例展现了遗产化过程中主客群体在政策资源、市场资源、土地资源方面零和博弈所导致的阶层重塑与空间重塑,这相似于大部分城市更新中所面临的挑战。但必须承认的是,景德镇目前主流的创意产业话语将遗产主导的文化复兴以及创意知识经济化带到了最前沿,这种新自由主义的影响在全球遗产管理中已经成为主流[33]。虽然学者批判新自由主义城市治理策略没有从整体上改变发展不均衡与社会空间极化等问题,甚至还营造了一种假性的波西米亚群聚效果瓦解地方文化[34],但不可否认当前遗产化驱动下的工业城市转型是时代的选择,其引发的绅士化现象也是市场规律运行的必然产物。本文无意批判这一绅士化现象,而是希望通过揭示绅士化演变过程及运行机制,引起各界对失所群体的关注、对绅士化多元影响的重视、兼顾叙事边界外的内容和诉求,这是缓解现代性与传统性二元矛盾的关键。

本研究为理解遗产化与绅士化的互动机制提供了新的视角,揭示了遗产化在城市转型中发挥的动态作用。景德镇的经验表明,在遗产化过程中,如何平衡传统性与现代性、全球化与本土化之间的矛盾,保持文化多样性与包容性,是城市转型和遗产保护的关键课题。然而,本研究仅基于景德镇案例,遗产化与绅士化的互动机制在不同地区和文化背景下可能表现出不同的特点。因此,未来的研究可以通过跨文化对比,分析不同国家和地区在遗产保护与城市更新中的政策差异,以及数字化与全球化对遗产化的影响。

注释:

① 虽然2004年中国轻工联合会将“中国瓷都”称号授予潮州,但联合国教科文组织及国外学界依然以“China's Porcelain Capital”描述景德镇,认可其陶瓷产业地位和历史价值,故本文沿用“瓷都”一词以突出景德镇卓越的陶瓷遗产价值及产业价值。

② 2023年,陈竑、邓剑刚在《“景漂”艺术群体的创业障碍与对策研究》中界定了三类“景漂”:资源型“景漂”具有一定经济能力、人脉渠道、创业经验、品牌意识;技术型“景漂”具备陶瓷或其他艺术形式的专业技术;发展型“景漂”多为学生、学徒等较缺少陶瓷文化或其他艺术知识和实践经验的学习型劳动力。

③“工业酷”指经过修复工业建筑和现代设计的补充,创造一种原真感,从而产生吸引力[17]。在新自由主义城市化背景下,从工业遗产中筛选出具有“工业酷”的那部分进行修复和现代设计的补充,既给游客创造出一种原真的遗产感受,又迎合了后现代社会消费需求。

| [1] |

徐雅雯. 国际文化遗产管理与研究: 范式, 趋势和展望[J]. 文化遗产, 2021(2): 42-51. [Xu Yawen. Cultural heritage management and scholarship in the international arena: Paradigms, trends, and recom-mendations[J]. Cultural Heritage, 2021(2): 42-51. DOI:10.3969/j.issn.1674-0890.2021.02.007] |

| [2] |

Ashworth G J, Tunbridge J E. The Tourist-Historic City: Retrospect and Prospect of Managing the Heritage City[M]. Oxford: Elsevier Science Ltd, 2000: 107-109.

|

| [3] |

Harvey D C. Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies[J]. International Journal of Heritage Studies, 2001, 7(4): 319-338. DOI:10.1080/13581650120105534 |

| [4] |

Smith L. Uses of Heritage[M]. New York: Routledge, 2006: 48-53.

|

| [5] |

Hammami F, Jewesbury D, Valli C. Heritage, Gentrification and Resistance in the Neoliberal City[M]. New York: Berghahn Books, 2022: 2-3.

|

| [6] |

Atkinson R, Bridge G. Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism[M]. Milton Park: Routledge, 2005: 8-9.

|

| [7] |

Cameron C M. Emergent industrial heritage: The politics of selection[J]. Museum Anthropology, 2000, 23(3): 58-73. DOI:10.1525/mua.2000.23.3.58 |

| [8] |

Pinson G, Journel C M. The neoliberal city: Theory, evidence, debates[J]. Territory, Politics, Governance, 2016, 4(2): 137-153. DOI:10.1080/21622671.2016.1166982 |

| [9] |

Hee L, Schroepfer T, Nanxi S, et al. From post-industrial landscape to creative precincts: Emergent spaces in Chinese cities[J]. International Development Planning Review, 2008, 30(3): 249-266. DOI:10.3828/idpr.30.3.4 |

| [10] |

Mah A. Industrial Ruination, Community, and Place: Landscapes and Legacies of Urban Decline[M]. Toronto: University of Toronto Press, 2012: 175-179.

|

| [11] |

Stanton C. The Lowell Experiment: Public History in a Postindustrial City[M]. Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 2006: 21-23.

|

| [12] |

Storm A. Post-Industrial Landscape Scars[M]. New York: Palgrave Macmillan, 2014: 113-117.

|

| [13] |

王永健. 后工业社会城市艺术区的景观消费——景德镇陶溪川个案[J]. 民族艺术, 2020(2): 96-106. [Wang Yongjian. Landscape consumption in urban art district in post-industrial society: A case study of Taoxichuan in Jingdezhen[J]. National Arts, 2020(2): 96-106.] |

| [14] |

Berger S, Wicke C, Golombek J. Burdens of eternity? Heritage, identity, and the"Great Transition"in the Ruhr[J]. The Public Historian, 2017, 39(4): 21-43. DOI:10.1525/tph.2017.39.4.21 |

| [15] |

Högberg A. The process of transformation of industrial heritage: Strengths and weaknesses[J]. Museum International, 2011, 63(1-2): 34-42. DOI:10.1111/j.1468-0033.2012.01761.x |

| [16] |

Gillette M. Theorizing heritage in the post-industrial city[M]//Hammami F, Jewesbury D, Valli C. Heritage, Gentrification and Resistance in the Neoliberal City. New York: Berghahn Books, 2022: 25-41.

|

| [17] |

Holgersson H. The value of the uncool: Reflections on the demolition of an old re-used industrial area[M]//Hammami F, Jewesbury D, Valli C. Heritage, Gentrification and Resistance in the Neoliberal City. New York: Berghahn Books, 2022: 42-62.

|

| [18] |

Valli C. A sense of displacement: Long-time residents' feelings of displacement in gentrifying Bushwick, New York[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(6): 1191-1208. DOI:10.1111/1468-2427.12340 |

| [19] |

Davidson M, Lees L. New-build 'gentrification' and London's riverside renaissance[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2005, 37(7): 1165-1190. DOI:10.1068/a3739 |

| [20] |

范晓君, 徐红罡. 建构主义视角下工业遗产的功能置换和意义诠释——广州红专厂的案例研究[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 22-28. [Fan Xiaojun, Xu Honggang. The function change and interpretation of industrial heritage from a perspective of construction: A case study of Redtory in Guangzhou[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 22-28. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.05.004] |

| [21] |

马仁锋, 王腾飞, 张文忠. 创意再生视域宁波老工业区绅士化动力机制[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 780-796. [Ma Renfeng, Wang Tengfei, Zhang Wenzhong. Gentrification mechanism of the old industrial districts in Ningbo from the perspective of creative regeneration[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 780-796.] |

| [22] |

Chen J, Judd B, Hawken S. Adaptive reuse of industrial heritage for cultural purposes in Beijing, Shanghai and Chongqing[J]. Struc turalSurvey, 2016, 3(4/5): 331-350. |

| [23] |

Wall E. Post-landscape or the potential of other relations with the land[M]//Wall E, Waterman T. Landscape and Agency: Critical Essays. New York: Routledge, 2017: 154.

|

| [24] |

Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life[M]. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre, 1956: 139-146.

|

| [25] |

Turner V. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play[M]. New York: Performing Arts Journal Publications, 1982: 89-101.

|

| [26] |

Xu Y, Tao Y. Cultural impacts of state interventions: Traditional craftsmanship in China's Porcelain Capital in the mid to late 20th century[J]. International Journal of Intangible Heritage, 2022, 17: 214-231. |

| [27] |

张杰, 李旻华, 解扬. 工业遗产保护利用引领城市更新的技术创新——景德镇现代瓷业遗产保护与更新系列实践[J]. 建筑学报, 2023(4): 6-11. [Zhang Jie, Li Minhua, Xie Yang. Technical innova tions inurban regeneration led by industrial heritage conservation and utilization: Serial practices of modern ceramic industrial heritage conservation and regeneration in Jingdezhen[J]. Architectural Journal, 2023(4): 6-11.] |

| [28] |

Miles M B, Huberman M A. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994: 267.

|

| [29] |

Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis[M]. London: Sage Publications, 2006: 42-71.

|

| [30] |

Harvey D. From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1989, 71(1): 3-17. DOI:10.1080/04353684.1989.11879583 |

| [31] |

Zhu Y, González M P. Heritage, values and gentrification: The redevelopment of historic areas in China[J]. International Journal of Heritage Studies, 2022, 28(4): 476-494. DOI:10.1080/13527258.2021.2010791 |

| [32] |

Smith N. Gentrification and the rent gap[J]. Association of American Geographers, 1987, 77(3): 462-465. DOI:10.1111/j.1467-8306.1987.tb00171.x |

| [33] |

Hammami F. Conservation, innovation and healing of the well-preserved medieval Ystad[J]. The Journal of Urban Research and Practice, 2015, 8(2): 165-195. |

| [34] |

张家睿, 宋雨儒. 新自由主义的危机与都市治理——从全球到地方[J]. 人文地理, 2017, 32(6): 39-46. [Zhang Jiarui, Song Yuru. Crisis of neoliberalism and urban governance: From global to local[J]. Human Geography, 2017, 32(6): 39-46. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.06.005] |