2. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室, 西安 710127;

3. 陕西西安城市生态系统定位观测研究站, 西安 710127

2. Shaanxi Key Laboratory of Earth Surface System and Environmental Carrying Capacity, Xi'an 710127, China;

3. Shaanxi Xi'an Urban Forest Ecosystem Research Station, Xi'an 710127, China

1964年,英国城市社会学家格拉斯首次提出绅士化概念,用于描述工人阶级社区被中产阶级所取代的过程[1]。经过多年发展,绅士化的概念内涵逐渐清晰,资本再投资、高收入群体迁入、城市景观变化、低收入群体流离失所通常被认为是绅士化的典型特征[2, 3]。与此同时,绅士化涌现出多种形式,如商业绅士化、新建绅士化、教育绅士化、旅游绅士化、超级绅士化、乡村绅士化等[4]。近年来,随着城市气候与环境问题的日益突出,基于自然的解决方案和绿色基础设施建设成为城市可持续发展的重要目标。由此,许多欧美城市出现了“绿色转向”,将城市中的棕地、闲置地、废弃铁路等改造为公园、绿地、绿道、社区花园[5],但此举也带来了显著的社会后果,即周边社区居住人口发生置换,具体表现为更高收入群体对原有群体的替代,造成社会排斥与环境不平等,这一现象被称为“绿色绅士化”(Green Gentrification)或“环境绅士化”(Environmental Gentrification)、“生态绅士化”(Ecological Gentrifica‐ tion)[6-8]。

基于城市中典型的绿色基础设施项目(如纽约高线公园、亚特兰大环线公园、芝加哥606绿道)[9-11],学者们围绕绿色空间是否会引发绅士化、绿色绅士化的形成机制以及规划应对策略等内容开展了广泛探讨。绿色绅士化的识别是开展绿色绅士化研究的基础,该方面研究通常采用人口普查数据中的收入、种族、受教育程度、移民、年龄等指标,结合绿色空间建设前后周围社区人口社会经济特征的变化进行绅士化的判别[12-15];也有研究通过实地调研、问卷调查、深度访谈等方法,对绿色绅士化社区的社会空间特征进行定性分析[16, 17]。在绿色绅士化的形成机制方面,供给端的“绿色租差”和需求端的“绿色偏好”被认为是绿色绅士化形成的主要驱动力。同绅士化一样,对绿色绅士化形成机制的解释也具有深刻的政治经济背景,新自由主义、政府的环境议程以及由地方政府、开发商等构成的“城市增长联盟”被赋予了新的称谓,即“绿色增长联盟”或“绿色增长机器”[18],其本质仍然是描述资本驱动下的城市再开发带来的土地级差并引发的社会空间不平等现象,只是这一过程被披上了“绿色的外衣”。从需求端来看,高收入群体对高品质环境的偏好被认为是绿色绅士化形成的重要原因之一[19]。一方面,环境质量是影响居住空间区位决策的重要因素;另一方面,绿色消费也成为中产阶层彰显身份的一种方式,“绿色偏好”的需求实现了中产阶层对靠近公园、湖泊或高绿化覆盖率住宅区域的占有,一定程度上反映了消费者的社会阶级地位,进而形成了对绿色空间资源的侵占(环境特权)。

国内学者在传统的居住绅士化以及商业绅士化、旅游绅士化、教育绅士化、乡村绅士化等不同类型绅士化研究方面取得一定进展,但对于绿色/环境/生态绅士化还主要以介绍西方研究成果为主。少数学者发现中国城市同样出现了绿色绅士化现象,并开展了相应的实证研究。姚娜等以长春南溪湿地公园为例,采用问卷调查和深度访谈方法,探讨了绿色消费观影响下生态环境的改造引起的绅士化现象,并对其形成机制和社会空间效应进行了分析[20];李诗尧等以北京朝阳区为例,采用城市公园绿地与社会经济统计数据,对绿色绅士化的现象特征和影响因素进行了探讨[21];林家惠等则以广州城市农业公园的绿化实践为例,采用质性研究方法探究了城市更新背景下绿色绅士化的效应及机制[22];宋伟轩等提出了类似绿色绅士化的景观绅士化概念,利用住房、手机用户画像等数据,辨识了南京市景观绅士化社区,并探讨了绅士化的动力、效应与调控等问题[23]。上述学者为开展中国城市绿色绅士化研究做了很好的探索性工作。

总体来看,与西方相比,国内在绿色绅士化研究方面还较为滞后。一方面,相关研究主要集中在微观层面,依赖于研究者的经验判断选取具有绅士化效应的典型公园,开展绿色绅士化相关研究,缺乏城市宏观层面的绿色绅士化辨识,这不利于对绿色绅士化识别方法的探索;另一方面,已有研究多为利用现状数据的静态研究,缺乏从动态视角对绿色空间建设引发的绅士化过程的分析,这可能会影响绿色绅士化形成机制的探究;此外,目前国内绿色绅士化的实证案例仍较少,不利于总结和构建中国本土绿色绅士化理论框架。上述问题与不足既有城市发展阶段、学者认识论等方面的原因,也有国内研究数据不够全面和精细等因素的影响(如我国人口普查数据中缺乏家庭收入等判别绅士化的关键指标)。不管原因如何,不可否认的是,中国城市的“绿色转向”正在发生,特别是在生态城市、森林城市、公园城市、韧性城市、健康城市等理念的影响下,城市新建绿色空间以及城市更新中的“生态修复”均促进了城市绿地面积的持续增加和建成区绿化覆盖率的不断提升。由此我们不禁产生疑问,我国城市绿色空间建设是否也会像欧美城市一样引发绿色绅士化?在相关精细化数据缺失的条件下如何进行绿色绅士化的量化与识别?如何在中国制度语境下解释绿色绅士化的形成机制?对此,本文以西安市为例,试图对绿色绅士化的识别、空间效应和形成机制进行探讨,以丰富我国城市绿色绅士化的实证案例,同时也期望能为我国本土绿色绅士化理论构建和其他城市的绿色绅士化研究提供借鉴和启示。

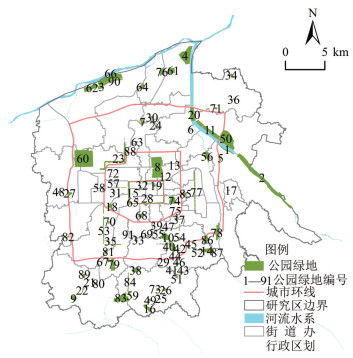

2 研究区域与数据方法 2.1 研究区域与数据来源西安市是国家中心城市之一和关中平原城市群的核心。截至2022年末,西安市域常住人口1299万人,地区生产总值11487亿元。近年来,西安市绿化发展迅速,公园绿地数量和规模持续增加。截至2022年末,西安市公园总数达178个,公园面积6161 hm2,绿地面积44861 hm2(其中,公园绿地面积9431 hm2,人均公园绿地面积11.97 m2),建成区绿化覆盖率43.64%。考虑到公园绿地与人口的空间分布,本研究区域主要集中在西安市主城区,包括新城区、碑林区、莲湖区、未央区、雁塔区,以及灞桥区和长安区的部分区域,共56个街道办,总面积793 km2。根据《城市绿地分类标准(CJJ/T85-2017)》,目前研究区域内已建设完成且各类基础设施完备、可进入性强的公园共有91个(图 1)。

|

图 1 研究区域及公园绿地分布 Fig.1 Study Area and Distribution of Parks |

本研究中的公园绿地边界数据来源于2022年高分一号卫星影像,利用ArcGIS工具进行边界的矢量化。使用的人口数据来源于2010年第六次和2020年第七次人口普查数据,其中,第六次人口普查数据为社区尺度,第七次人口普查数据受统计方式和数据来源所限,为街道办尺度。住房价格数据来源于房天下(https://www1.fang.com),根据研究需要,获取了研究区域2013和2020年的二手房价格数据。此外,本文在识别出的绿色绅士化公园周边社区开展了社会调查与半结构化访谈,时间为2023年12月至2024年1月。调查与访谈对象包括街道办或社区干部、社区物业管理人员、房地产中介、社区保安或保洁以及社区居民等;调查和访谈内容主要包括社区开发建设情况、社区居民群体特征、社区内部和周边环境、居住体验与社会空间感知等。共获得半结构化访谈记录37份,访谈记录语音转录文字后累计3万余字。除上述数据外,本研究还利用了地方政府文件、城市发展规划、官方媒体报道、公开出版的访谈录等文本资料。

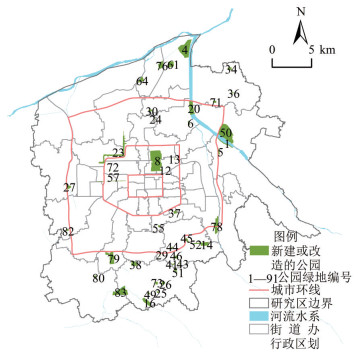

2.2 研究方法根据绿色绅士化概念,绿色绅士化是因绿色空间建设而引发的周边社区人口置换的过程。公园绿地是我国城市绿色空间的主体和最普遍的建设形式,因此,本文主要将公园绿地建设引发的周边社区人口置换过程视为绿色绅士化。绿色绅士化的识别有两个关键因素,一是公园绿地的建设(新建或改造升级);二是周边社区发生人口置换,主要体现在居住人口的社会经济属性特征变化,如人口的年轻化、高学历化、高收入化等。基于以上两个关键因素,本文的绿色绅士化识别过程如下:①明确公园绿地的建设时间和建设状态,选择可能引发绿色绅士化的公园作为主要研究对象。由于公园和周边居住社区建设均需一定周期,同时考虑到人口普查数据年份,因此将研究时段设定为2010—2020年。经统计,2010—2020年研究区域内新建公园40个,进行实质性改造升级的公园3个(图 2)。②基于人口普查数据确定衡量人口变化的关键指标。Ley将绅士化群体描述为受过高等级教育、年龄普遍在40岁以下,具有较高收入、特定消费导向与生活方式的中产阶层专业人士[24]。相关研究也表明,绅士化阶层通常具有年轻化、高学历、高收入等特征[25-27]。由于我国人口普查数据中缺少对居民收入的统计,因此主要选取60岁以上人口比例、本科及以上学历人口比例(一般而言,高学历与高收入具有显著的正相关关系,一定程度上也可以反映收入水平)作为衡量绅士化群体的主要替代性指标。③以2010—2020年43个新建或改造的公园为中心,按照5分钟(300m)、10分钟(600m)和15分钟(900m)的步行可达时间构建缓冲区,分别统计2010年和2020年各公园缓冲区内老年人口和高学历人口的变化情况(由于人口普查数据统计单元所限,这里主要根据缓冲区内各社区/街道办的面积占比进行人口的估算),并将满足2010—2020年各缓冲区内老年人口数量下降(年轻化)且高学历人口增加(高学历与高收入)的公园视为潜在的绿色绅士化公园。④除发生人口置换外,社区住房价格的上涨也是被广泛观察到的绅士化后果[28, 29],因此,本研究进一步对识别出的潜在绿色绅士化公园周边社区的住房价格进行比较分析,以确定最终结果。

|

图 2 2010—2020年新建或改造的公园 Fig.2 New or Renovated Parks from 2010 to 2020 |

针对2010—2020年间新建或改造的43个公园,分别计算2010年和2020年各公园300 m、600 m、900 m缓冲区内60岁以上人口比例和本科及以上学历人口比例,并对两个时段的数据差值进行计算,以分析上述人口指标的变化。从结果来看(表 1),43个公园中有9个公园可同时满足不同缓冲区内老年人口数量下降,且本科及以上学历人口增加,即人口同时发生趋向年轻化和高学历化的置换过程。由此,将浐灞国家湿地公园、杜邑遗址公园、航天城文化生态公园、曲江大华社区公园、曲江花影公园、曲江文化运动公园、松麓公园、未央湖公园、幸福河生态公园等9个公园作为潜在的具有绿色绅士化效应的公园。

| 表 1 2010—2020年各公园不同缓冲区内人口变化 Tab.1 Changes in Population within the Different Buffer Zones of Each Park from 2010 to 2020 |

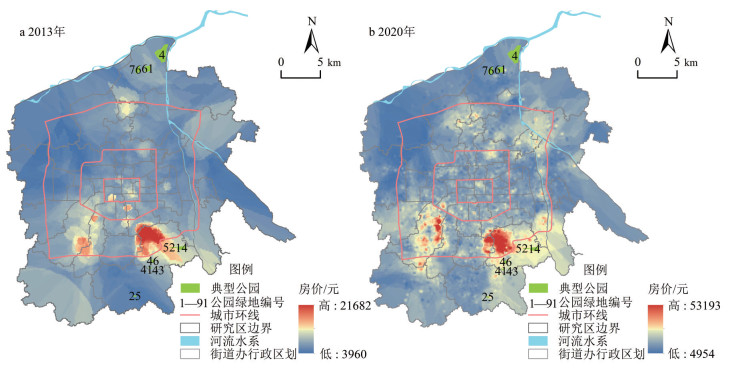

为了验证绿色绅士化结果,对研究区域2013年和2020年的住房价格进行空间插值和可视化(图 3),统计并对比了上述9个公园900 m缓冲区、所属街办以及市辖区的住房价格变化情况(表 2)。结果显示,2013—2020年研究区域平均房价上涨了90.49%,9个公园中有5个公园缓冲区内的住房价格上涨幅度高于研究区域平均水平,其中,曲江大华社区公园、曲江花影公园、曲江文化运动公园、航天城文化生态公园缓冲区内的房价上涨幅度不仅远高于全市平均水平,同时也远高于所属市辖区和街办。这4个公园同时满足了周边区域人口的年轻化和高学历化置换,以及住房价格大幅上涨3个条件。因此,最终将这4个公园视为典型的绿色绅士化公园。

|

图 3 2013年和2020年西安市住房价格分布 Fig.3 Distribution of Housing Prices in Xi'an in 2013 and 2020 |

| 表 2 2013和2020年潜在绿色绅士化公园周边房价变化对比 Tab.2 Comparison of House Price Changes around Potential Green Gentrification Parks in 2013 and 2020 |

扎根理论是一种质性研究方法,是在系统收集资料的基础上,通过归纳反映社会现象的核心概念与范畴并建构实质社会的理论,其将扎根于现实的资料加以分解和指认,并将现象概念化,再将概念重新抽象、提升并综合为核心范畴[30, 31]。为探究绿色绅士化的空间效应,本文基于扎根理论,对绿色绅士化公园周边社区进行半结构化访谈,共获得37份访谈语音记录。访谈对象包括社区工作人员(GZ)、房地产中介(ZJ)、小区物业管理人员(WY)、小区保安(BA)、小区保洁(BJ)以及小区居民(JM)。利用NVivo20软件对访谈资料进行编码和范畴提炼,最终形成了环境品质、绅士化群体、商品房、安置房、原住民、“失所”等6个范畴和43个概念(表 3)。这些范畴与概念为总结绿色绅士化的空间效应提供了有效的信息支持。

| 表 3 绿色绅士化效应范畴与概念提炼结果 Tab.3 Results of the Scope and Conceptual Refinement of Green Gentrification Effects |

根据提炼出的范畴与概念,总结绿色绅士化对周边物质环境与社会空间的影响和效应,包括人居环境品质提升、住房价格上涨、社会网络关系变化和社会空间的分化与隔离。

4.2.1 人居环境品质提升在新建或改造的公园所引发的绿色绅士化过程中,因公园的建设使得区域内的绿色空间显著增加,人居环境品质得到明显提升。这同时也“刺激”了周边商品房住区,相应地改善自身人居环境条件,进而导致整个区域的物质环境得到极大改善。“曲江这边绿化挺好,这几年附近新建了运动公园,里面有跑道和运动设施,锻炼的老年人很多,年轻人遛娃的也比较多”(WY)。“小区里面绿化很好,旁边就是公园,没事的话可以去散步、健身”(ZJ)。“小区以洋房为主,内部环境很好,整个品质还是很高的”(WY)。与公园周边的商品房住区相比,部分回迁安置房社区内部的居住环境并不理想,尽管相对过去的城中村有明显改善,但仍无法满足居民的需求。“小区里边的停车管理混乱得很,环境卫生也不好”(BA)。“物业管理不咋样,有些地面上没有规划停车位,但现在小区违规给地面多划了很多停车位,搞得小区道路拥挤得很”(BJ)。

4.2.2 住房价格上涨城市绅士化的普遍结果就是绅士化区域住房价格的上涨。前文的住房价格数据分析已经表明,本文识别出的公园周边绿色绅士化社区住房价格具有明显增长趋势。通过进一步的调查和访谈发现,西安市绿色绅士化的确带来了较为明显的住房增值效应。“这个公园还是起了一定作用,要不是靠近这个公园,这块儿的房价还上不来呢!以前这里房价低,公园建成之后,好多人看上这儿块的环境好,把这个房价抬升得很厉害”(BA)。“这个小区地段不行,交通不方便,业主在这里买房主要是看上这里的环境了。小区周围有公园和绿地,里面也有一个湖,环境非常好,所以说房价高是有原因的。这个小区的物业费都要1.8元/m2,房子连装修一共要三百多万,穷人在这里就是不成”(BA)。“周边的公园绿地对小区房价有很大影响,相对来说比以前更贵。这里现在就是曲江在管着,曲江就是先把公园做起来,再把旁边房价炒起来,高层得两万五左右,洋房得三万,房价还是蛮高的”(WY)。

4.2.3 社会关系网络变化伴随绿色绅士化的“环境升级”和“人口置换”,原住民的社会空间发生较大变化,原有城中村的拆除致使原住居民“失所”,社会关系网络也因此遭受破坏甚至断裂。然而,与西方绅士化中弱势群体的完全边缘化不同,我国城市中的部分原住民可实现拆迁后的就地安置,这使得经历了“短暂失所”的原住民可以重新返回原来的居住空间。尽管物质环境发生显著改变,社区居民也可能出现“杂化”趋势,但原有的社会关系网络还是在一定程度上得以保留和延续,居民的地方认同感和归属感仍较强。“小区邻里关系挺好的,这里属于回迁房嘛!整体来说就是熟人社区,大家基本上都认识,有个啥事,按个电话就来了”(GZ)。“邻里交往较为频繁,但与之前相比交流有所减少,之前都是院子,可以随时串门聊天,搬到小区后,家家户户都锁门,平时聊天需要提前打招呼,不如之前随意”(JM)。对于新迁入的绅士化群体社区而言,其社会网络关系同现代城市社区邻里关系特征相似,总体表现较为淡漠。“这些都是商品房,里面的住户来自不同地方,大家都认不得,交往不密切,不像附近的回迁房,里面都是一个村的人,基本都认识”(BA)。“平时业主之间交往不多,以前举办过一些活动,但是业主的参与度不高,这也能理解,大家平时工作忙,节假日都出去了,也没人,后来慢慢就不办了”(WY)。

4.2.4 社会空间分化与隔离因绿色绅士化而产生的社会空间重构,使得原住民“永久失所”或“暂时性失所”。对于就地回迁安置的原住民而言,尽管没有造成他们的“永久性失所”,但在同绅士化群体共享同一社会空间的过程中,因其与绅士化群体社会经济地位的显著差异,从而产生了较为明显的社会空间分化和隔离。“村里的人都安置到对面的羊头镇社区了,就在小区的斜对面”(BA)。“这小区肯定是为有钱人服务的,没钱人根本住不起这里,这里的住户多半是陕北煤老板”(BJ)。绅士化群体除了拥有较高的社会和经济地位,同时也具有较高的生活品味和精神追求,热衷于锻炼健身,这也是他们选择靠近(运动)公园等环境优良住区的动机之一。“各行各业都有,住户的职业都比较体面,像老师、律师、医生,还有在政府单位上班的,做生意的”(BA)。“环境真的不错,对面就有一个公园,可以晨跑和夜跑”(JM)。绿色绅士化除了对原住民造成影响外,还对外来务工人员形成了间接的“排斥性失所”。在城市空间重构过程中,原有的城中村被拆除,致使许多租住在城中村中的外来务工人员因可负担的住房数量减少而被排斥出该空间,且几乎再无返回的可能。由于他们和“永久失所”的原住民一样,“流落”到城市中的不同地方,很难对其进行“追踪”调查。

5 绿色绅士化的形成机制从已有研究来看,以尼尔∙史密斯(Neil Smith)为代表的供给(生产)端解释和以戴维∙利(David Ley)为代表的需求(消费)端解释一直是各种类型绅士化形成机制的主要解释工具[32, 33]。供给端的解释主要是以史密斯的租差理论和哈维的资本循环理论为基础,强调利用结构化的方法阐释资本、权力对绅士化的塑造作用;需求端的解释主要是从绅士化群体的需求偏好和消费文化视角出发,侧重于采用人本主义方法来解释绅士化的形成。学者们已普遍接受将二者整合来进行绅士化的理论解释。尽管上述理论源自西方,但对于当今中国的绅士化形成机制仍具有较强的解释能力。因此,本研究重点从上述理论视角,结合中国语境和研究区域实际,解析绿色绅士化的形成机制。

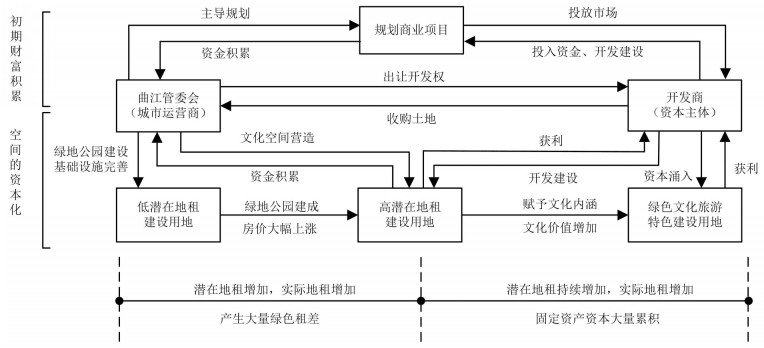

5.1 地方政府主导的绿色空间生产权力是重新塑造城市,实现城市空间生产与再生产的重要结构性力量。西方国家的城市建设与更新先后经历了政府主导、市场主导、公私合作等不同阶段,地方政府、土地所有者、私人企业、开发商等权力主体都在城市空间生产中扮演重要角色。由此,西方城市的绿色绅士化常采用由地方政府、土地所有者、开发商等组成的“绿色增长联盟”来解释绿色绅士化的生成逻辑[34]。出于各自的经济利益需求,各主体通过城市绿色空间建设或修复等手段来优化区域生态环境,环境品质的改善促使周边房地产价格大幅提升,基于绿色驱动的土地再开发与城市空间生产成为扩大潜在地租和实际资本化地租之间差额的一种主要方式,这种租差被称为“绿色租差”。在此过程中,“绿色增长联盟”各主体均获得了相应的价值,而住房价格的提升引发社会空间重构(原住居民被高收入群体所取代),进而形成绿色绅士化。

与西方国家不同,我国政府拥有土地的绝对所有权和控制权,在土地再开发和城市空间生产过程中发挥着极为重要的主导作用。本文所识别的4个绿色绅士化公园中有3个位于西安市曲江新区,这与地方政府(曲江新区管委会)及其主导的城市经营理念(被称为“曲江模式”)具有密切关系。曲江新区管委会作为地方管理者,掌握着大量的土地资源,并将自己定位为“城市运营商”的角色,通过“征地—举债—市政配套—招标拍卖—项目管理”这一流程,将规划建设的商业项目(最具代表性的是大雁塔北广场)投放市场以吸引投资,再用这部分投资来改善基础设施、优化绿色环境,从而提升周边土地价值,并吸引更多的投资,实现了曲江初期的土地财富积累。在品尝到土地红利后,曲江新区管委会进一步持续推动“曲江模式”,成立了曲江文化产业集团专门负责市场化运作。除新建许多高品质公园之外,还通过挖掘地方文化特质赋予绿色空间以文化内涵,在曲江一期、二期、三期建设过程中陆续形成了多个兼具生态、文化和旅游等功能的遗址公园,这些公园的建设为绿色绅士化创造了前提条件,明显提升了公园周边乃至整个曲江的土地和住房价值。可以说,曲江新区管委会是驱动绿色增长机器运行并促进绿色绅士化形成的最主要的结构性力量。

资本为解决“过度积累”危机,依托空间产生了新的内在运行逻辑[35]。对此,哈维提出了资本的三重循环理论框架,第一循环是资本投资于工业产品生产的初级循环,第二循环是资本流向固定资产等建成环境(空间的“资本化”),第三循环则是资本投资于科学技术以及与劳动力再生产相关的教育、文化等社会事业中。其中,空间的“资本化”是推动中国城市发展和空间生产的重要力量[36],以土地、住房为主体的空间商品成为资本增值的主要来源。曲江新区初期的发展模式便是通过土地实现资本的快速积累,但与一般城市不同的是,曲江新区将积累的大部分资本投入到建成环境(基础设施和绿色空间)之中,由于资本倾向于增值空间最大的区域,曲江模式通过建成环境优化创造出极大的绿色租差,使曲江新区成为整个西安市资本争相涌入的最主要地区,空间的“资本化”得到持续巩固与强化,资本在固定资产领域不断累积循环和创造价值。在此过程中,拥有显著文化优势的曲江新区也有意识地将资本引入到文化领域,文化空间(有些与绿色空间于一体,如各类遗址公园)的营造进一步巩固了曲江新区的空间资本增值优势(图 4)。

|

图 4 曲江新区的绿色空间生产与空间资本化过程 Fig.4 Process of Green Space Production and Capitalization in Qujiang New District 注:房屋售价=潜在地租+实际地租 |

通过实地调查和访谈可以发现,城市高收入阶层构成了绿色绅士化人群的主体。他们兼具绿色环境需求偏好和经济负担能力,形成绿色绅士化社区供需体系中最主要的需求方。在以“水泥森林”为主体的城市中,临近山水景观资源和绿色生态空间的地区一直都是城市中高品质居住空间的典型代表,这些空间充分满足了城市高收入阶层对优质人居环境的消费需求。在对绅士化群体的调查和访谈中可以发现,社区内部及周边的绿化程度、公园可达性、运动设施、空气质量是许多人进行居住区位选择的重要考量因素。

另一方面,在多年的城市经营过程中,西安市的“曲江”早已被赋予了深刻的“符号”内涵,人们在曲江新区的购房行为也完成了从满足基本居住需求的功能消费向彰显品味和社会地位的符号消费的嬗变。符号消费理论认为,在从生产型社会向消费型社会转型过程中,消费不再局限于满足人们的物质需求,而是转向物所代表的符号功能,人们在关注物的使用价值时,也注重物的符号价值,通过符号来满足内心的渴望和追求,通过符号消费来彰显个性、品味和社会地位[37, 38]。曲江新区在营造优美绿色生态环境的同时,充分挖掘地方文化内涵,通过区域内的大唐芙蓉园、曲江池遗址公园、大雁塔广场等大型项目,构建了极具代表性的绿色与文化景观,同时也将“生态、高端、精英、文化、品质、环境”等符号融入并最终汇聚成“曲江”这一具有突出地方意义的符号。在曲江新区,许多房地产开发商都使用曲江二字来命名楼盘,如曲江华府、曲江明珠、曲江公馆、曲江春晓苑、曲江观园等,甚至在曲江新区以外,也借用曲江来营销,这充分反映了房地产开发商借曲江的符号价值来迎合人们的符号消费需求。正如一位在曲江新区居住的居民所言:在曲江买房,实际上是想买一份归属感和身份感[39]。可以说西安市曲江新区的城市景观(绿色外衣与文化内核)塑造了一个彰显身份与社会地位的消费符号和高收入群体对于曲江的地方认同。

6 结论与讨论 6.1 结论以西安市为案例地,开展了绿色绅士化识别、空间效应和形成机制的实证研究,主要结论如下:①根据绿色绅士化概念内涵,将公园建设或改造引发的周边社区人口年轻化、高学历化以及住房价格的显著增长为主要判断依据,识别出了西安市主城区4个典型绿色绅士化公园,分别是曲江大华社区公园、曲江花影公园、曲江文化运动公园、航天城文化生态公园,曲江新区成为西安市绿色绅士化的典型区域;②基于扎根理论方法提炼出了环境品质、绅士化群体、商品房、安置房、原住民、“失所”6个范畴和43个概念,由此勾勒出了绿色绅士化的空间效应,包括人居环境品质提升、住房价格上涨、原住民社会关系网络的断裂和延续,以及绅士化群体和原住民之间的社会空间分化与隔离;③从供给端来看,地方政府通过绿色建成环境营造实现了绿色租差的扩大,强化了空间的“资本化”,成为绿色空间生产与绿色绅士化的主导力量;从需求端来看,城市景观塑造了可以彰显身份与社会地位的消费符号,满足了绅士化群体的符号消费需求,并在群体中构建了地方认同。

6.2 讨论人口统计学指标被认为是衡量绅士化的最佳标准[40]。但与国外相比,我国人口普查数据在普查内容(缺乏收入水平指标)、空间精度和可获得性等方面均存在一定不足,这极大限制了我国城市各类绅士化的定量识别。采用替代性指标(如受教育程度、住房价格等)进行绅士化的量化不得不成为目前许多绅士化研究的“权宜之计”,甚至部分研究直接放弃定量方法,而主要基于研究者的长期经验认知来进行典型绅士化区域的选取。本文认为,定量方法应是绅士化识别的主要依据,定性分析更适合于在绅士化效应和形成机制研究中的应用。在当前人口普查数据无法满足研究需求的背景下,为提高绅士化识别的精准度,未来应加强能够反映人口社会经济特征的高分辨率“大数据”的挖掘和利用。

从绿色绅士化的空间效应来看,本研究发现的人居环境品质提升、住房价格上涨、社会网络关系变化、社会空间分化与隔离与其他研究有共性之处。但与国外绿色绅士化导致的大规模直接性“失所”相比[41],我国城市绿色绅士化的“失所”在规模和程度上相对“温和”。以西安市曲江新区为例,原住民在土地再开发过程中可选择住房产权调换或货币化安置两种方式。对于选择前者的居民而言,只是“暂时性失所”,而对于选择后者的居民,则大多离开了原有的居住空间,形成“永久性失所”。当部分原住民结束“暂时性失所”回到原有居住空间后,其社会空间已发生较大变化,“社会性失所”(社会关系网络遭到破坏、社会空间出现分化与隔离)特征突显。

本文整合租差和资本循环理论,提出了地方政府主导的绿色空间生产是西安市绿色绅士化的主要形成机制,同时借鉴符号消费理论,分析了高收入阶层的消费嬗变对绿色绅士化形成的影响。与西方绿色绅士化的多元驱动主体相比,我国城市绿色绅士化形成过程中,地方政府发挥着绝对的主导作用。实际上,城市空间的“资本化”和企业型政府的“寻租(差)”模式在近三十年的中国城市空间生产中具有显著的普遍性。然而,与大多数城市不同的是,西安市的曲江新区及其倡导的“曲江模式”是通过绿色空间生产创造出极大的“绿色租差”,再加上文化要素的加持,使得曲江新区空间的“资本化”及其增值优势得到持续巩固与加强。在此过程中,绿色与文化空间生产的同时还创造了彰显身份品味和社会地位的景观符号,这恰好迎合了绅士化群体在消费嬗变过程中的符号消费需求。正因如此,曲江新区成为了西安市绿色绅士化的典型区域。

绿色绅士化作为一种环境不平等现象,国外学者从环境正义的视角提出了相关的应对策略。从分配正义来看,为应对绿色空间悖论(即在缺乏绿色空间的低收入社区布局公园绿地反而引发绿色绅士化)[42],柯伦和汉密尔顿提出了“恰到好处的绿化”(Just Green Enough)策略[43],通过建设规模较小的公园或非正式的绿色空间来避免大型绿色设施项目可能引发的绿色绅士化和环境不公平问题;从程序正义来看,主要强调在公园、绿道等绿色空间的建设和改造决策过程中,应有低收入群体和少数族裔群体的参与和发声;从互动正义来看,则主要强调绿色空间建设同时还应在一定程度上反映原住民和弱势群体的需求和偏好[44]。借鉴西方绿色绅士化应对策略,在我国城市绿色空间建设与改造过程中,可考虑重点加强小型公园、口袋公园的建设,对于大型公园绿地,则应考虑在绿色空间周边保留一定的经济适用房等公益性住房社区;与此同时,对于城市空间改造和绿色空间建设,应充分听取和吸收周边原住居民的意见与建议,提高公众参与度,以确保原住民和弱势群体的利益诉求。

| [1] |

Glass R. London: Aspects of Change[M]. London: MacGibbon & Kee, 1964: 27-29.

|

| [2] |

Davidson M, Lees L. New-build 'gentrification' and London's riverside renaissance[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2005, 37: 1165-1190. DOI:10.1068/a3739 |

| [3] |

Bryson J. The nature of Gentrification[J]. Geography Compass, 2013, 7(8): 578-587. DOI:10.1111/gec3.12056 |

| [4] |

黄幸, 刘玉亭. 中国绅士化研究的本土实践: 特征、议题与展望[J]. 人文地理, 2021, 36(3): 5-14. [Huang Xing, Liu Yuting. Review of empirical research on gentrification in contemporary China: Characteristics, topics and prospects[J]. Human Geography, 2021, 36(3): 5-14. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.03.002] |

| [5] |

Anguelovski I, Connolly J J T, Cole H, et al. Green gentrification in European and North American cities[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 3816. DOI:10.1038/s41467-022-31572-1 |

| [6] |

Quinton J, Nesbitt L, Sax D. How well do we know green gentrification? A systematic review of the methods[J]. Progress in Human Geography, 2022, 46(4): 960-987. DOI:10.1177/03091325221104478 |

| [7] |

Dooling S. Ecological Gentrification: A research agenda exploring justice in the city[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2009, 33(3): 621-639. DOI:10.1111/j.1468-2427.2009.00860.x |

| [8] |

Alessandro R, Jeremy N. "We're not in the business of housing: " Environmental gentrification and the nonprofitization of green infrastructure projects[J]. Cities, 2018, 81: 71-80. DOI:10.1016/j.cities.2018.03.016 |

| [9] |

Anguelovski I, Connolly J J T, Garcia-Lamarca M, et al. New scholarly pathways on green gentrification: What does the urban 'green turn' mean and where is it going?[J]. Progress in Human Geography, 2019, 43(6): 1064-1086. DOI:10.1177/0309132518803799 |

| [10] |

Anguelovski I, Connolly J J T, Pearsall H, et al. Why green "climate gentrification" threatens poor and vulnerable populations[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(52): 26139-26143. DOI:10.1073/pnas.1920490117 |

| [11] |

Loughran K. Parks for profit: The high line, growth machines, and the uneven development of urban public spaces[J]. City & Community, 2014, 13(1): 49-68. |

| [12] |

Immergluck D, Balan T. Sustainable for whom? Green urban development, environmental gentrification, and the Atlanta Beltline[J]. Urban Geography, 2018, 39(4): 546-562. DOI:10.1080/02723638.2017.1360041 |

| [13] |

Stuhlmacher M, Kim Y, Kim J E. The role of green space in Chicago's gentrification[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2022, 71: 127569. DOI:10.1016/j.ufug.2022.127569 |

| [14] |

Sharifi F, Nygaard A, Stone W M, et al. Green gentrification or gentrified greening: Metropolitan Melbourne[J]. Land Use Policy, 2021, 108: 105577. DOI:10.1016/j.landusepol.2021.105577 |

| [15] |

Anguelovski I, Connolly J J T, Masip L, et al. Assessing green gentrification in historically disenfranchised neighborhoods: A longitudinal and spatial analysis of Barcelona[J]. Urban Geography, 2018, 39(3): 458-491. DOI:10.1080/02723638.2017.1349987 |

| [16] |

Pearsall H, Eller J K. Locating the green space paradox: A study of gentrification and public green space accessibility in Philadelphia, Pennsylvania[J]. Landscape and Urban Planning, 2020, 195: 103708. DOI:10.1016/j.landurbplan.2019.103708 |

| [17] |

Haddad M, Christman Z, Pearsall H, et al. Using Google Street View to examine urban context and green amenities in the global south: The chilean experience[J]. Frontiers in Sustainable Cities, 2021, 3: 684231. DOI:10.3389/frsc.2021.684231 |

| [18] |

Goossens C, Oosterlynck S, Bradt L. Livable streets? Green gentrification and the displacement of longtime residents in Ghent, Belgium[J]. Urban Geography, 2020, 41(4): 550-572. DOI:10.1080/02723638.2019.1686307 |

| [19] |

Gould K A, Lewis T L. From Green Gentrification to Resilience Gentrification: An example from Brooklyn[J]. City & Community, 2018, 17(1): 12-15. |

| [20] |

姚娜, 李诚固, 王梁. 基于绿色消费观下的生态绅士化及其效应研究——以长春南溪湿地公园周边社区为例[J]. 现代城市研究, 2019(3): 19-27. [Yao Na, Li Chenggu, Wang Liang. Study on ecological gentrification and its effect based on green consumption concept: A case study of the surrounding communities of Nanxi Wetland Park in Changchun[J]. Modern Urban Research, 2019(3): 19-27. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2019.03.003] |

| [21] |

李诗尧, 李玉婷, 魏星, 等. 城市公园绿地绿色绅士化研究——以北京市朝阳区为例[J]. 现代城市研究, 2023(3): 125-132. [Li Shiyao, Li Yuting, Wei Xing, et al. Research on the green gentrification of urban parks: A case study of Chaoyang District in Beijing[J]. Modern Urban Research, 2023(3): 125-132. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2023.03.018] |

| [22] |

林家惠, 曾国军. 城市更新背景下绿色绅士化的效应与机制研究——以城市农业公园的绿化实践为例[J]. 地理科学进展, 2023, 42(5): 914-926. [Lin Jiahui, Zeng Guojun. Effects and mechanisms of green gentrification in the context of urban renewal: Taking the greening practices of urban agricultural parks as an example[J]. Progress in Geography, 2023, 42(5): 914-926.] |

| [23] |

宋伟轩, 王捷凯, 金荷仙, 等. 城市景观绅士化社会空间特征、机制与效应——以南京为例[J]. 经济地理, 2023, 43(11): 104-114. [Song Weixuan, Wang Jiekai, Jin Hexian, et al. Social space characteristics, mechanism and effect of urban landscape gentrification: A case study of Nanjing[J]. Economic Geography, 2023, 43(11): 104-114.] |

| [24] |

Ley D. The New Middle Class and the Remaking of the Central City[M]. Oxford: Oxford University Press, 1996: 180-200.

|

| [25] |

Cole H V S, Triguero-Mas M, Connolly J J T, et al. Determining the health benefits of green space: Does gentrification matter?[J]. Health Place, 2019, 57: 1-11. DOI:10.1016/j.healthplace.2019.02.001 |

| [26] |

Tania M, Schusler A K, Richard T M. Experiences with environmental gentrification: Evidence from Chicago[J]. Landscape and Urban Planning, 2023, 236: 104765. DOI:10.1016/j.landurbplan.2023.104765 |

| [27] |

宋伟轩, 孙洁, 陈艳如, 等. 南京内城商业绅士化发育特征研究[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 426-442. [Song Weixuan, Sun Jie, Chen Yanru, et al. Commercial gentrification in the inner city of Nanjing, China[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 426-442.] |

| [28] |

陈銮, 李郇. 国内外绅士化研究的趋势、争论与启示[J]. 国际城市规划, 2023, 38(3): 63-72. [Chen Luan, Li Xun. Research progress on gentrification: Trends, debates and implications[J]. Urban Planning International, 2023, 38(3): 63-72.] |

| [29] |

Katie J B, Mallory R. Eco-gentrification and who benefits from urban green amenities: NYC's high Line[J]. Landscape and Urban Planning, 2020, 204: 103900. DOI:10.1016/j.landurbplan.2020.103900 |

| [30] |

陆林, 韩娅, 黄剑锋, 等. 基于扎根理论的杭州市梅家坞旅游城市化特征与机制[J]. 自然资源学报, 2017, 32(11): 1905-1918. [Lu Lin, Han Ya, Huang Jianfeng, et al. Characteristics and mechanism of tourism-driven urbanization based on grounded theory: A case study of Hangzhou Meijiawu village[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(11): 1905-1918. DOI:10.11849/zrzyxb.20160975] |

| [31] |

卢东, 曾小桥, 徐国伟. 基于扎根理论的共享住宿选择意愿影响因素及机理研究[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 184-192. [Lu Dong, Zeng Xiaoqiao, Xu Guowei. Qualitative research on consumers' adoption of Peer-to-peer accommodation based on grounded theory[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 184-192. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.02.022] |

| [32] |

Smith N. The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City[M]. London: Routledge, 1996: 270-300.

|

| [33] |

Ley D. Alternative explanations for inner-city gentrification: A Canadian assessment[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1986, 76(4): 521-535. DOI:10.1111/j.1467-8306.1986.tb00134.x |

| [34] |

Gould K A, Lewis T L. Green Gentrification: Urban Sustainability and the Struggle for Environmental Justice[M]. New York: Routledge, 2016: 100-120.

|

| [35] |

陆林, 张清源, 许艳, 等. 全球地方化视角下旅游地尺度重组——以浙江乌镇为例[J]. 地理学报, 2020, 75(2): 410-425. [Lu Lin, Zhang Qingyuan, Xu Yan, et al. Rescaling of tourism destination under the glocalization perspective: A case study of Wuzhen, Zhejiang province[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(2): 410-425.] |

| [36] |

武廷海. 建立新型城乡关系走新型城镇化道路——新马克思主义视野中的中国城镇化[J]. 城市规划, 2013, 37(11): 9-19. [Wu Tinghai. New urbanization based on new urban-rural relationship: Urbanization in China from the perspective of neo-marxism theory[J]. City Planning Review, 2013, 37(11): 9-19.] |

| [37] |

让·鲍德里亚, 著. 消费社会[M]. 刘成富, 全志钢, 译. 南京: 南京大学出版社, 2000: 99-110. [Jean Baudrillard. Translated by Liu Chengfu, Quan Zhigang. Consumer Society[M]. Nanjing: Nanjing University Press, 2000: 99-110.]

|

| [38] |

Bagwell L S, Bernheim B D. Veblen effects in a theory of conspicuous consumption[J]. The American economic review, 1996, 86(3): 349-373. |

| [39] |

白凯, 王晓华, 谢雪梅. 根植——曲江生活访谈录[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 100-106. [Bai Kai, Wang Xiaohua, Xie Xuemei. Rooted: Interview of Qujiang Life[M]. Beijing: The Commercial Press, 2015: 100-106.]

|

| [40] |

Braswell T H. Fresh food, new faces: Community gardening as ecological gentrification in St. Louis, Missouri[J]. Agriculture and Human Values, 2018, 35(4): 809-822. DOI:10.1007/s10460-018-9875-3 |

| [41] |

Gou F, Zhai W, Wang Z. Visualizing the landscape of green gentrification: A bibliometric analysis and future directions[J]. Land, 2023, 12: 1484. DOI:10.3390/land12081484 |

| [42] |

Wolch J R, Byrne J, Newell J P. Urban green space, public health, and environmental justice: The challenge of making cities 'just green enough'[J]. Landscape and Urban Planning, 2014, 125: 234-244. DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.01.017 |

| [43] |

Curran W, Hamilton T. Just green enough: Contesting environmental gentrification in Greenpoint, Brooklyn[J]. Local Environment, 2012, 17(9): 1027-1042. DOI:10.1080/13549839.2012.729569 |

| [44] |

Rigolon A, Keith S J, Harris B, et al. More than "just green enough": Helping park professionals achieve equitable greening and limit environmental gentrification[J]. Journal of Park and Recreation Administration, 2020, 38(3): 29-54. |