旅游已成为美好生活的日常化实践和惯性化选择,在当下更注重具身参与和情感共鸣的体验经济时代,游客对体验需求日益多样化、个性化,已不仅仅满足于目的地各类资源刺激所形成的感官体验,更期待独特的情感体验,并以情感体验为媒介提升心理能量,实现旅游疗愈[1]。游客在目的地活动时,通常在物理空间上与当地居民共存,共处同一场域给主客提供了更多互动的场景和机会。游客很可能在与当地居民的互动中生成亲密的情感纽带,即游客对居民的情感团结。情感团结是对主客关系高度认可与评估的体现,基于情感团结概念阐释居民态度与游客情感联结初见端倪,研究轨迹从以居民感知的情感团结转向游客感知的主客情感团结[2, 3]。学者们普遍将情感团结作为积极结果变量的预测器,如满意度[4]、目的地忠诚[5]、环境责任行为[6]等,证实了其强大的驱动功效。源于此,现有主客关系研究中普遍将情感团结作为一个既有前因变量探讨其可能的积极效应。然而,游客对居民情感团结的前因涉及参与主体、互动方式、情感生成与流动等诸多因素,当前相关研究较为欠缺,且尚未形成共识,亟需探索游客对居民情感团结的形成路径及原因。

互动仪式链理论认为,整个社会可以被看作是一条条长的互动仪式链,个体从一种际遇流转到另一种际遇,通过各种互动仪式形成与维持。主客互动是基于互动仪式特质的日常际遇,其创造和活化了一个关联性的场域。成功的主客互动仪式表现为主客聚集在目的地这一共同场域,形成了一种瞬间共有的存在,通过积极互动实践获得群体身份符号、道德感、个体情感能量及情感团结等效果[7]。情感是主客互动的基础,主客间的情感联结在各类互动仪式中被不断强化和巩固,将抽象化的身份符号和道德感转化为具象化的情感,最终外化为持续性的情感表征,指导个体主观体验有序化。具体地,各类主客互动仪式激发个体情感能量,满足了游客情感表达、情感共享以及构建与目的地的主体性关系,为地方社会联系提供意象,激发对当地居民的共情,实现群体情感团结。情感能量在这一循环过程中不断地内化并被建构,形成其在际遇链中的反馈循环。

从情感能量视角审视主客互动实践中的情感倾向和节奏,可以发现仪式的互动结构与游客情感升级的结构是相互耦合的。鉴于此,研究基于互动仪式中情感能量的生成、积聚与流转,将游客不同阶段的情感表征概念化为地方社会联系、主客共情、情感团结,探究游客对居民情感团结的形成机制。研究首先通过2个实验初步探讨游客地方社会联系对情感团结的积极效应,以及主客共情的中介机制;在此基础上,通过结构方程模型进一步检验理论模型的稳健性,并探索情感团结形成机制的边界条件。理论上,本研究将有助于完善情感团结的形成机制和边界条件,为现有研究提供理论支撑;实践上,本研究将为旅游目的地维系并提升游客情感团结水平,为构建具有情感体验价值的和谐主客关系提供启示。

2 文献回顾与研究假设 2.1 情感能量基于互动仪式链理论,情感能量是能将游客、当地居民、目的地“粘合”在一起的重要因素。积极互动仪式往往能够唤起较高的情感能量回报,激发游客与当地居民形成情感团结。在情感能量寻求的前提下,游客将互动仪式延伸至更多目的地情境,进一步推动仪式的链式传导。情感能量帮助游客获得更多积极旅游体验并表现出一系列正反馈行为,如满意度、重游意愿和口碑推荐[8]。情感能量还能够提供情感冲力来指导活动选择,即减少那些可能产生负面情感能量的行为[9]。个体从旅游世界回归到日常生活世界中,已获得的情感能量也能够融入到日常价值体系,对其态度、习惯和行为产生影响,且这种改变通常是积极向上的[10]。

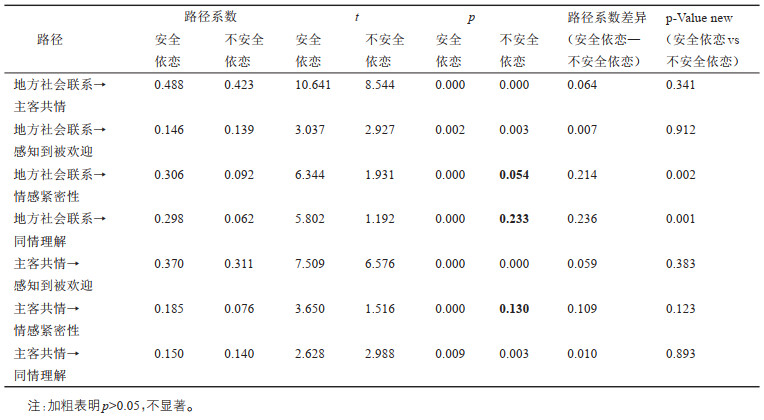

参与互动仪式的动机本质上源于情感能量的理性选择,个体更可能选择情感能量最优回报的互动仪式[11]。互动仪式链理论以情感能量驱动为导向,揭示了互动仪式如何创造共享情感以及如何影响情感表征的提炼与深化,为解释游客情感升级提供了一个框架。研究将情感升级定义为情感从初始水平上升到高阶水平,游客情感表征呈现以下阶段性特征(图 1):①初始投入阶段:情感能量在早期处于匮乏的状态,而这种匮乏引发了个体寻求情感能量补偿。游客通过与当地居民创造有意义的会话际遇,在满足自身情感能量需求的同时,与目的地建立起积极的地方社会联系,是游客情感体验的初始表征。②强化积聚阶段:随着互动的持续开展,情感能量不断积聚,情感能量获得的乘数效应扩大,互动双方共同关注和彼此理解,拉近心理距离。共情是互动交往过程中广泛存在的心理现象,促使个体更积极主动地融入互动仪式,在情感上形成同频共振,塑造情感共同体。主客共情表征为强化结构层的情感体验,为形成高阶情感体验提供支持。③高阶稳定阶段:随着互动仪式中情感能量的感染性和主体间性的累积,自我效能和情感能量被不断调适,当情感与互动节奏协调一致时,形成了相对稳定的情感团结。同时,游客自身对情境的具身沉浸和反应,将过往互动仪式结果紧密联系起来,实现群体情感团结。情感升级链路的三个阶段呈递进关系,经由情感能量驱动,成为理论上的有机整体。综上,三种情感表征揭示出情感能量是对主客互动的一种赋能途径,使游客能够以感性的、经验的方式参与到互动仪式中。也正是这种途径突出了游客情感升级的新面向,影响着游客在目的地的具身性和情感倾向。

|

图 1 情感升级链路 Fig.1 Emotional Upgrade Chain |

地方依恋是个体与地方形成的情感纽带,可以阐释人与地方互动的情感线索。因其被广泛证实为游客游后行为选择的先决条件,其进入被认为是旅游营销研究向情感导向转型的重要标志[12]。地方依恋最初被认为包含地方依赖和地方认同两个维度,后来添加了地方情感和地方社会联系两个维度,Ramkissoon等指出将地方社会联系纳入地方依恋的第4个维度至关重要[13]。地方社会联系指游客在旅游实践中与居民相遇、互动,产生不同程度的社会交往而形成的主客利益相关者网络,是人际间建立情感纽带的初始形式[14]。环境心理学家使用归属感[15]、社区感[16]、邻里依恋[17]等术语概念化地方社会联系。概念中最关键的一点是归属感,这意味着情感能量的产生。

地方社会联系涵盖了主客最基础的社会性联结,通过促进游客对目的地认同影响旅游体验,包含了主客互动过程[18]。此外,地方社会联系是个体在一个地方内社会群体的象征,能够引导并塑造其对目的地的态度、意图和行为,如可持续行为[19]、重游意愿[20]。个体对社会依恋的表征比身体依恋更强,地方依恋的行为影响力更主要来自地方社会联系的近期因素,它被认为是主客互动应激反应所建构的初级情感[21]。基于此,研究将地方社会联系概念化为主客互动中游客情感体验的初始表征。

2.3 主客共情1959年心理学家Carl Rogers提出共情,意为能够站在对方的立场设身处地的感受到被认识的对象,即把客观对象内化而产生主观体验的意动[22]。随着对共情研究的深入,学界普遍认为共情的核心内涵为:一种无意识的、不自觉的与客体情感相融的情绪,强调对他人情绪感同身受[23]。主客共情指主客互动情境下,游客能站在当地居民的角度产生感同身受的情感共鸣。共情是利他态度和行为的关键,能加强对陌生人的初次信任和减少一定程度的差别信任,被视为跨文化沟通的桥梁和纽带[24]。主客双方具有异质性,共情的产生便于双方消除文化误读,增进对他人的理解与认同,帮助游客获得更具本真性的旅游体验,是升级游客情感的重要前提[25]。

共情既是一种心理状态,也是一种认知能力,它的产生需要有相应的条件和情境。基于“接触—互动—共情”逻辑,相互关注和沟通营造群体成员的共情性,互动与理解促进共情的建立和加强。社会心理学研究发现对地方的情感会影响主观评价继而影响共情的发生,当游客通过互动和地方建立情感纽带时,更有可能和当地居民产生共情[26]。Walker等证明地方依恋显著影响了共情和观点采择,并且地方依恋通过共情间接影响与地方相关的贬低意向[27];Pera等发现低社交距离引发了游客的共情,降低了游客提供负面在线评论的意愿[28];Watt指出共情是一种情感共振或传染机制,与社会联系密切相关[29]。基于此,提出如下假设:

H1:地方社会联系正向影响主客共情

2.4 情感团结对个体而言,情感能量的追求是一种自我满足的行为,但是在客观上有利于促成群体情感团结。情感团结起源于社会学,最初由涂尔干提出,他认为情感团结表征了以凝聚力为核心的认同感,是集体意识内化于心的感受。2009年Woosnam首次将情感团结概念引入旅游学科,认为旅游中的情感团结是由共同价值体系而产生的对他人的认同感,即彼此之间生成的一种“我们”而不是“主人与他者”的情感联结[30]。近年来,这一概念被广泛应用于群体关系研究,包括居民与居民、居民和游客、游客与游客、居民或潜在游客与他们预期在目的地见面的个体之间。

鉴于当地居民对地方旅游发展支持的重要性,学界最初仅关注居民对游客的情感团结现象。游客感知中的情感团结研究源于Woosnam等从相反视角探索这一现象,并将居民视角的情感团结量表转用于游客,证实了之前开发的量表同样适用于理解游客感知,由此开始了游客对居民的情感团结研究[31]。情感团结是一个三维高阶概念,包括感知到被欢迎(游客感受到当地居民对其到访及积极贡献的赞赏和欢迎)、情感紧密性(主客建立的亲密关系和友谊,通过与目的地的居民互动来培养)和同情理解(游客对居民产生一种共同感和亲切感)。

地方情感是驱动情感团结的重要前因变量,Hultman等指出地方依恋在解释游客与居民高水平的互动关系中起着重要作用,对目的地有着更强依恋感的游客更容易发展情感团结[32]。Aleshinloye等验证了地方依恋两个维度对情感团结各个维度均有直接且积极的影响[33]。鉴于地方社会联系是地方依恋的一个重要维度,这种联系隐含着主客间的一种情感纽带,它产生于在社会交往中有着相互关注的个人,能够弥合社会距离,促进双方互相理解,形成群体情感团结。基于此,研究提出如下假设:

H2:地方社会联系对感知到被欢迎(a)、情感紧密性(b)、同情理解(c)具有显著正向影响

共情与同情实质上是不同的心理学概念,共情由两种相互关联但又相对独立的成分构成:情绪共情和认知共情,前者指体验到他人情绪的能力,后者则是理解他人情绪状态的能力。共情被视为将自己置于他人立场的情感能力,同情则隐含了对他人情绪一定程度的理解与评价,即理性地理解情感[34]。其次,共情反映的仍是游客的个人心态,而同情理解代表一种集体心态,特点是集体情感的传染和扩散远大于个人情感。共情作为一种亲社会情感,能够增进个体对他人的理解,达成相互认同,激励情感团结[35]。另一方面,共情有利于促进人际宽恕,是利他行为的内在动机,对主客关系的递进至关重要[36]。孙九霞指出游客和当地居民在彼此尊重的前提下,通过共情体验实现情感团结[37]。基于此,研究提出如下假设:

H3:主客共情对感知到被欢迎(a)、情感紧密性(b)、同情理解(c)具有显著正向影响

综上,研究提出了地方社会联系对情感团结的影响机制,游客地方社会联系可以通过主客共情进而影响游客对居民的情感团结。基于此,研究提出如下假设:

H4:地方社会联系通过主客共情的中介作用间接影响感知到被欢迎(a)、情感紧密性(b)、同情理解(c)

2.5 依恋风格互动仪式中,个体情感能量的生成、积聚与流转在一定程度上受到依恋风格的影响,导致互动仪式结果存在差异,影响游客对居民情感团结的形成路径。依恋风格指个体在早期与照顾者互动形成的内部工作模式,是一种相对稳定的内在特质[38]。不同的依恋风格使个体在自我与他人的边界维持方面存在差异,一般可以分为安全依恋和不安全依恋。安全依恋的个体更倾向于认同自身的价值,对他人有更多积极的信任和期待,具备较高的安全感、情绪调节及情感回应;不安全依恋个体(依恋焦虑、依恋回避)具有消极的自我—他人模型,更易感知消极的关系事件,干扰互动关系中情感承诺的发展,影响社会关系的建立[39]。

尽管迄今为止大量研究都试图将依恋风格与结果变量直接联系,但依恋最重要的作用依旧是一种调节因素。Kobak等认为依恋理论本质上就是情绪调节理论,不同依恋表征的个体在情感体验、识别、控制上存在差异[40]。如安全依恋决定了个体所产生地方依恋的目的地数量、地点、强度和利益[41]。Lo Cricchio等发现,依恋风格调节了共情和攻击性的关系,在安全依恋组中,共情与攻击性显著负相关,而在不安全依恋组中这一关系不显著[42]。Mikulince发现依恋风格能够预测个体信任水平,安全依恋个体不仅在亲密关系中表现出更高的信任感,在普通人际关系中的信任水平也显著高于不安全依恋[43]。因此,我们认为游客对居民情感团结的形成路径在不同依恋风格群组之间存在差异,基于此,研究提出假设:

H5:不同依恋风格群组中,游客对居民情感团结的形成路径存在差异。

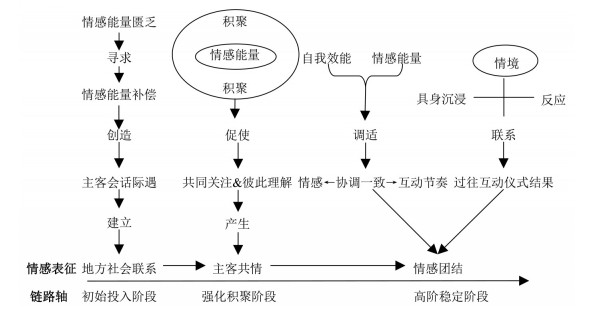

综上,研究以情感能量为内在驱动力,基于情感升级链路构建了游客对居民情感团结的三层级生成模型(图 2),反映为地方社会联系、主客共情与情感团结的结构性关系。为兼顾方法的有效性和样本的全面性,研究采用实验法和结构方程模型的混合研究方法,对研究的内部有效性形成交叉验证,使研究结果更具可靠性、真实性。研究主要分3个步骤展开:步骤1通过实验法初步验证模型的主效应和中介效应。步骤2以杭州西湖为案例地,通过系统随机抽样拦截游客进行问卷调研,进一步验证模型的稳健性。步骤3在上述基础之上探究依恋风格是否调节游客情感团结的形成路径。

|

图 2 理论模型 Fig.2 Theoretical Model |

为了验证研究的主效应和中介效应,即游客地方社会联系对其情感团结有正向影响,且这一效应是由主客共情中介的,本研究采取单因素两水平的组间实验设计(地方社会联系水平:高vs低),直接测量被试者的主客共情和情感团结水平。实验数据收集平台为Credamo,在国内高校招募有杭州旅游经历的在校大学生参与,没有杭州旅游经历以及未通过注意力检测被系统自动拒绝,并采取连续同值/ 连续极值的筛选规则。G*Power软件计算出至少需要128个样本量(效应大小:0.25,α:0.05,功效:0.8)。

采用实验法出于以下考虑:一是实验法可以使用随机对照来避免内生性问题,也可以对个体行为的变化过程进行观测,继而在因果推理上有优势。二是在校大学生的年龄相仿、旅游经历类似,能够减少被试者之间的差别,排除其他因素干扰,具有较高的内部效度。三是大学生是旅游活动的重要参与群体,其特征是易于进行主客互动且在经历互动仪式后产生情感团结,具有一定代表性。

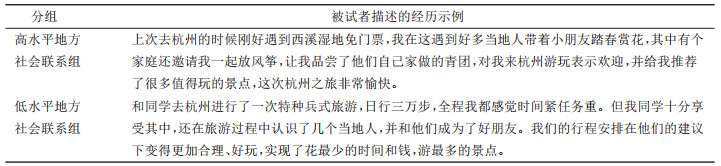

3.1.1 前测实验:操纵自变量的实验材料为确保自变量操纵的有效性,在正式实验前,对启动高或低地方社会联系水平的实验材料进行前测。研究采用了插话式启动方法[44]启动个体的地方社会联系,让被试者阐述自己有/无地方社会联系的经历。具体而言,在高水平(低水平)地方社会联系组,被试者将读到以下文字:请回忆你(他人)在杭州有产生地方社会联系的场景或例子。在这里,地方社会联系指你(他人)在杭州旅游过程中与当地居民产生不同程度的互动交往,你(他人)交往愉快,创建了很多美好的回忆,促进了你(他人)的社会人际关系,在互动过程中建立起对杭州的情感联结。请尽量详细地阐述发生了什么,你(他人)当时的感受是怎样的等等。高、低水平地方社会联系组被试者所描述的经历示例如 表 1。

| 表 1 地方社会联系操纵材料 Tab.1 Place Social Bonding Manipulate Materials |

前测实验共招募在校大学生139名(女59.7%;平均年龄M年龄=19.91岁,方差SD=1.135)参与,被试者随机分配到两组中的一组,进行地方社会联系启动。然后填写地方社会联系测量量表和人口统计信息。地方社会联系的测量题项参考Ramkissoon等[45],共4个题项,根据研究情境对部分题项做了适当调整。单因素方差分析结果显示,两组地方社会联系水平(Cronbach's α=0.925;地方社会联系均值M高 =4.03,M低=3.43;F(1, 137)=11.282,p=0.001)存在显著差异,自变量操纵成功。因此,在下面的实验中均采用同样的地方社会联系启动材料。

3.1.2 实验1:地方社会联系对情感团结的主效应实验1共招募在校大学生150名(女60%;平均年龄M年龄=19.95岁,方差SD=1.18)参与此次实验,目的在于检验游客情感团结在不同地方社会联系水平下(高vs低)是否具有显著差异。依据Woosnam等开发的游客情感团结量表[46],包括感知到被欢迎、情感紧密性和同情理解三个维度。具体情境为:整个旅程中,杭州旅游资源丰富,环境优美,人文气息浓郁。当地居民热情好客,积极地介绍地方风土人情,告诉哪里好玩、好吃等,你们还就旅行以外的话题进行了深入的交流。在与当地居民互动过程中,你感受到他们对你的到来以及积极贡献(经济或文化)表示赞赏和欢迎。你们之间建立起亲密关系和友谊,并产生一种共同感和亲切感,你产生了尊重和支持当地发展的意愿。

总体而言,你觉得这次旅游体验很棒!实验结果:①自变量操纵检验。单因素方差分析发现高低两组的地方社会联系水平(Cronbach's α=0.932)存在显著差异(M高=3.97,M低=3.29;F(1, 148)=13.113,p=0.000),自变量操纵成功。②因变量检验。对因变量情感团结(Cronbach's α=0.77)的单因素方差分析结果显示,高地方社会联系组的情感团结水平显著高于低地方社会联系组(情感团结均值M高=3.54,M低=3.08;F(1, 148)=13.345,p=0.000)。性别对情感团结的影响不显著(F(1, 148)=0.076,p=0.783),年龄对情感团结的影响亦不显著(F(4, 145) = 2.131,p=0.08)。后续分析均控制了样本的性别和年龄,分析结果均显示性别和年龄的影响不显著。

3.1.3 实验2:主客共情的中介机制为了进一步探究游客地方社会联系与情感团结之间的关系是否存在主客共情的中介机制,实验2在实验1的材料基础上加入了中介变量主客共情。实验2的程序与实验1基本保持一致,共招募在校大学生155名(女56.1%;平均年龄M年龄=20.03岁,方差SD=1.19)参与。地方社会联系与情感团结的测量同上。中介变量主客共情被操作定义为游客能站在当地居民的角度产生感同身受的情感共鸣,测量量表参考了岳童研究[47],共7个题项。

实验结果:①自变量操纵检验。单因素方差分析发现高低两组的地方社会联系水平(Cronbach's α=0.931)存在显著差异(M高=3.93,M低=3.11;F(1, 153)=17.497,p=0.000),自变量操纵成功。②因变量检验。对因变量情感团结(Cronbach's α=0.773)的单因素方差分析结果显示,高地方社会联系组的情感团结水平显著高于低地方社会联系组(情感团结均值M高=3.56,M低=3.30;F(1, 153)=4.865,p=0.029)。③中介变量检验。对中介变量主客共情(Cronbach's α=0.952)的单因素方差分析结果显示,高地方社会联系组的主客共情水平显著高于低地方社会联系组(主客共情均值M高=3.73,M低=3.31;F(1, 153)=4.827,p=0.03)。

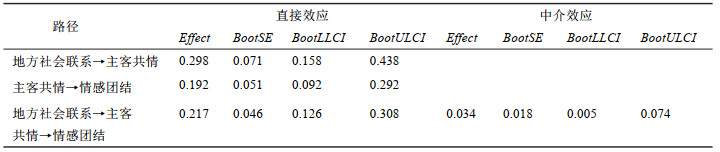

采用PROCESS进行中介效应检验(Model 4,设置重复抽样n=5000),结果见表 2。地方社会联系作用于主客共情的路径显著(Effect=0.298,SE=0.071,95%CI[0.158, 0.438]。地方社会联系作用于情感团结的路径中,直接效应(Effect=0.217,SE=0.046,95%CI[0.126, 0.308])和中介效应(Effect=0.034,SE=0.018,95%CI[0.005, 0.074])均显著,说明主客共情在地方社会联系作用于情感团结的路径中发挥部分中介作用。

| 表 2 主客共情的中介效应 Tab.2 Results of The Mediation Effect of Host-guest Empathy |

步骤1通过2个实验发现游客的地方社会联系增强了其对居民的情感团结,且主客共情发挥了中介效应,实验结果初步验证了研究假设。但杭州客源结构丰富,在校大学生并非能够完全代表来杭游客,因此,在步骤2中,以杭州西湖为案例地,现场对景区内的游客进行系统随机抽样拦截式问卷调查。该方法主要为了探究现实情境中游客对居民情感团结的形成路径,进一步验证模型的稳健性。此外,游客对居民情感团结形成机制是否存在边界条件?研究基于依恋风格进行了群组分析。

3.2 结构方程模型为了弥补实验法缺乏社会情境的局限性,研究通过获取线下问卷数据进行分析,以期揭示较大样本下游客对居民情感团结的形成路径和边界条件。杭州位于浙江省西北部,是全国重点风景旅游城市和历史文化名城。西湖作为杭州乃至整个浙江的文旅名片,是游客来杭必打卡的景点之一。西湖环线全开放式绿色长廊,既是城市生态景观,又是良好的公共游憩空间,同时交通网络和现代化商业系统完备。对于当地居民,西湖是享受美好生活的生态空间;对于游客,它既是感受城市温度、感知城市记忆的人文空间,也是融入当地真实生活的绝佳场所之一。

主客互动是多样的,既包括有意的接触(社交型和服务型),也存在无意的接触和共享空间(没有身体和语言接触)。通过对杭州游记整理发现,主客互动仪式在目的地情境广泛存在。没有围墙的西湖使主客共享游憩空间,居民休闲生活与游客观光游览叠置于同一场域,使游客体验不局限于旅游导向的基础设施活动,能够进一步融入当地社区生活,在与当地居民互动过程中生成情感团结。基于此,研究在更贴近主客互动实践的现实情境,通过对杭州西湖游客的问卷调查,以期深化概念模型的逻辑关系并有效提高模型解释力。

3.2.1 问卷设计问卷包含两部分:第一部分是人口统计特征和旅游行为特点,用以了解受访者的性别、年龄、文化程度、身体状况、出行方式、旅游频次等基本信息。第二部分测量结构变量,题项设计同上述实验。依恋风格参考Schlussel的ECR-12量表[48],在回避和焦虑两个维度上得分都低于或等于均值的参与者被分配到安全依恋组,而在焦虑或回避分量表上得分高于均值的参与者被分配到不安全依恋组。所有变量均采用李克特五点计分,从1(非常不同意)到5(非常同意)。

3.2.2 样本数据西湖景区每年12月到次年3月为淡季,人流量相对小,易于游客沉浸式游览并与当地居民发生社会互动,样本质量较高。2023年3月9日—2023年3月31日进行正式调研,每天中午气温适宜时间段,选取游客量较多的湖滨广场和以断桥为中心的白堤一带,通过系统随机抽样的方式邀请游客填写问卷,每五名途经这两个区域的成年游客(18岁以上)就会被接触一次。共有六名研究助理参与此次调研,两名研究助理进行问卷填写邀请,游客接受邀请后,三名研究助理向他们介绍了此次的调研目的、信息保密性以及一些难以理解题项的含义,在一定程度上保证了问卷填写的有效性。另外一名研究助理检查问卷填写完成情况并赠送小礼品,所有受访者均表示同意参与调研。

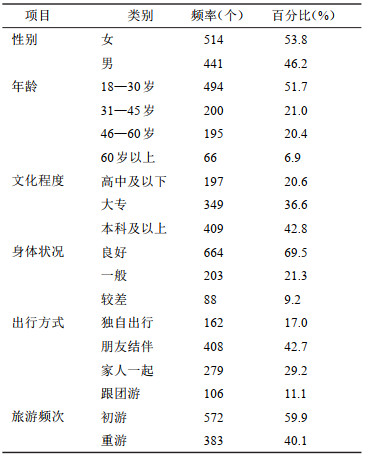

共收集问卷1100份,数据预处理后,得到有效样本955份(有效率86.82%)。有效样本中(表 3),女(53.8%)男(46.2%)比例大致持平;年龄方面,18—30岁所占比例最大(51.7%);文化程度方面,本科及以上(42.8%)学历所占人数最多;69.5%受访者认为自己身体良好;大部分受访者与朋友(42.7%)和家人(29.2%)一起旅行;初游客比例为59.9%,重游客比例为40.1%(表 3)。

| 表 3 受访者概况(N=955) Tab.3 The Respondents' Profile (N=955) |

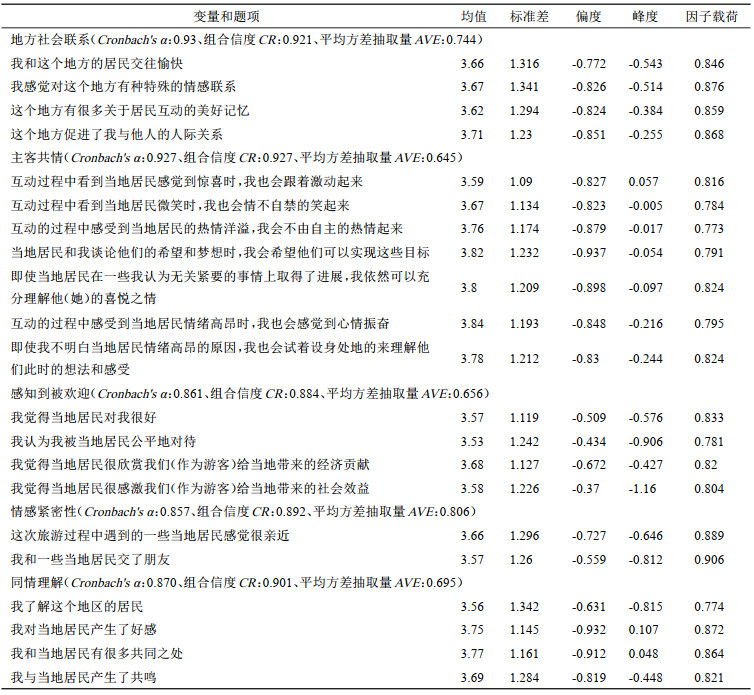

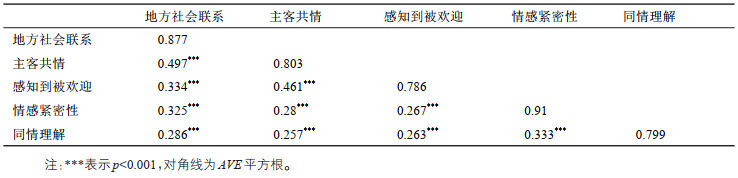

首先对测量模型进行评估(表 4)。题项标准化因子载荷均大于0.6,达到要求标准。各维度Cronbach's α系数均大于0.7,则认为此问卷量表有较高的稳定性和内部一致性。组合信度CR均大于0.8的标准,表示该潜变量具有较好的信度。各维度的平均方差抽取量AVE均超过0.6的标准,表明具有良好的收敛效度。模型拟合指标χ2/df=2.957<5,RMSEA=0.045<0.08,SRMR=0.0318<0.1,NFI=0.960,RFI=0.953,IFI=0.973,TLI=0.968,CFI=0.973,均大于0.9,各拟合指数均达到适配标准,模型拟合良好。

| 表 4 测量模型分析结果 Tab.4 Results of Measurement Model Analysis |

区分效度(表 5)表明各变量间具有显著的相关性且与研究假设方向基本一致。相关性系数绝对值均小于0.5,且均小于所对应的AVE平方根,说明各个潜变量之间具有一定的相关性,且彼此之间又具有一定的区分度,说明区分效度理想。综上,测量模型的信度和效度均较好。

| 表 5 区分效度 Tab.5 Results of Discriminant Validity Test |

Harman单因素检验结果表明,未经旋转的第一个因子解释率为36.059%,未超过50%的阈值,表明数据不存在明显的共同方法偏差。其次,对样本数据进行多元线性回归分析,所有回归模型的VIF值均小于5,说明模型不存在严重的多重共线性问题。

3.2.4 路径检验研究采用PLS-SEM与Bootstrapping方法对结构模型进行检验,设置抽样数为5000,以显著性p<0.05为标准进行结构模型检验。

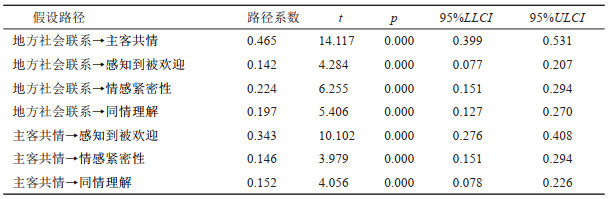

直接效应检验(表 6)。地方社会联系正向影响主客共情(β=0.465,p<0.001),验证假设H1;地方社会联系正向影响情感团结,其中,感知到被欢迎(β=0.142,p<0.001)、情感紧密性(β=0.224,p<0.001)、同情理解(β=0.197,p<0.001),验证假设H2(a、b、c);主客共情正向影响情感团结,其中,感知到被欢迎(β=0.343,p<0.001)、情感紧密性(β=0.146,p<0.001)、同情理解(β=0.152,p<0.001),验证假设H3(a、b、c)。

| 表 6 直接效应检验 Tab.6 Results of The Direct Effects Test |

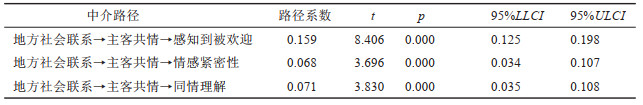

中介效应检验(表 7)。研究采用偏差校正的非参数Bootstrap方法进行中介效应检验,在95% 置信区间。结果证明地方社会联系通过主客共情间接影响感知到被欢迎(β=0.159,p<0.001,95%CI[0.125, 0.198])、情感紧密性(β= 0.068,p<0.001,95%CI[0.034, 0.107])、同情理解(β = 0.071,p<0.001,95%CI[0.035, 0.108]),验证假设H4(a、b、c)。

| 表 7 中介效应检验 Tab.7 Results of the Mediation Effects Test |

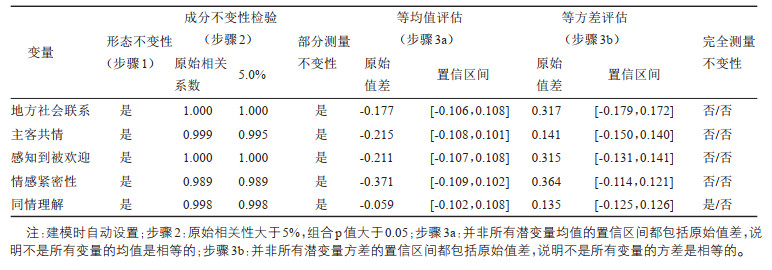

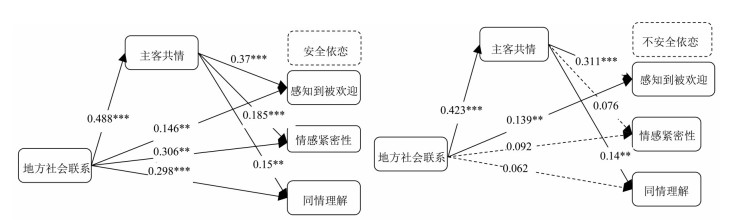

群组分析的基本思想是将样本分为两个子样本,将路径系数之间的显著差异解释为调节效应。研究将分类变量依恋风格(安全依恋vs不安全依恋)作为模型的调节变量,通过构建多组验证性因子分析模型,验证模型是否在不同的组别中对概念或潜变量的测量具有不变性。采用MICOM程序中的三个步骤依次进行不变性测量(表 8),检验了形态不变性、成分不变性以及等均值和等方差不变性。在模型中,安全依恋组和不安全依恋组具有相同的指标、数据处理、算法设置,表明了形态不变性(步骤1)。步骤2中潜变量的原始相关系数超过5.0%分位数,表明了成分不变性。在步骤1、步骤2的基础上,综合等均值与等方差(步骤3a、步骤3b)的分析结果,表明模型具备部分测量不变性,可进行跨组比较[49]。

| 表 8 不变性测量 Tab.8 Invariance Measurement |

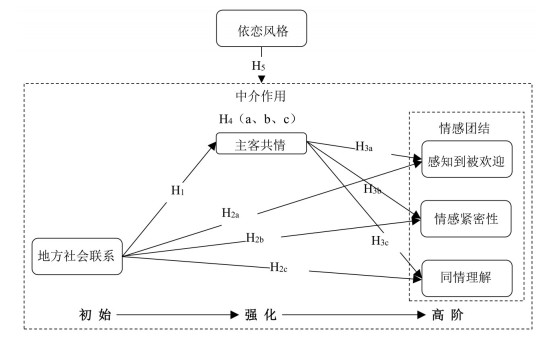

使用非参数置信集方法,通过MGA程序进行群组分析。安全依恋组与不安全依恋组的群组分析结果如表 9所示。p-Value new<0.05表示在5%的显著性水平下通过检验,两条路径在组间存在显著差异。结果表明:①地方社会联系→情感紧密性、地方社会联系→同情理解两条路径上在统计学上存在显著差异。②从路径系数差异来看,安全依恋组大于不安全依恋组。③从路径显著性来看,安全依恋组所有路径均显著,而不安全依恋组中地方社会联系→情感紧密性、地方社会联系→同情理解、主客共情→情感紧密性三条路径不显著。安全依恋组与不安全依恋组的模型估计结果如图 3所示。综上,可以得出不同依恋风格群组的情感团结形成路径存在差异,验证假设H5。

| 表 9 群组分析结果 Tab.9 Results of Multi-group Analysis |

|

图 3 群组模型估计结果 Fig.3 The Model Estimation Results of the Multi-group |

提高游客对居民的情感团结能够为构建和谐主客关系提供多元化的实现途径。研究基于主客互动仪式中情感能量的反馈循环,发现游客对居民情感团结的形成过程伴随着情感升级。构建了地方社会联系、主客共情与情感团结的结构性关系,通过实验法和结构方程模型,检验了游客对居民情感团结的形成机制和边界条件。研究表明:①2个实验证明了游客地方社会联系显著正向影响其对居民的情感团结,且主客共情在两者之间发挥部分中介作用;②对杭州游客的问卷调查进一步检验了理论模型的稳健性,验证了情感团结形成的三层级路径(初始→强化→高阶),情感能量驱动的情感升级链路成立。三个阶段呈递进关系,经由主客互动串联形成情感连续系统;③情感团结的形成路径存在边界条件,游客的依恋风格会调节地方社会联系对主客共情和情感团结的影响。即相比于不安全依恋的游客,安全依恋的游客对地方社会联系、主客共情与情感团结的正反馈会更加强烈。

4.2 理论意义首先,本研究将情感能量引入主客关系研究,拓展了情感能量的研究情境。目的地是一个个具体情境场,个体力求获得高性价比的情感能量。游客经历了一个或多个成功互动仪式,不断生成和积聚情感能量,在塑造旅游体验的同时能够强化情感,形成持续性的情感表征(地方社会联系、主客共情、情感团结),实现情感升级。此外,情感能量是互动仪式链中的关键资源,具有跨情境流转特性,能够将过往互动仪式紧密联系起来,反映为上一阶段的互动结果会影响下一阶段互动仪式发生的可能性和频率。研究结论揭示了情感能量的生产性与建构性的积极意义,进一步加强了互动仪式链理论中情感能量的重要性。另一方面,从情感能量的视角解释主客互动仪式,为主客关系研究提供了重要而独特的解释。

其次,本研究探究了游客对居民情感团结的形成机制。当前游客视角下的情感团结研究热衷于采取“拿来主义”的方法,将情感团结直接参与预测各种积极结果变量的模型构建与检验。这些研究仅仅是测量了游客情感团结、证实了它应能发挥的积极效应。然而,形成情感团结的这一前提假设尚未成立,何谈它潜在多元化效应?研究以情感能量为切入点,基于情感升级链路构建了游客对居民情感团结的三层级形成模型(初始→强化→高阶),并采用实验法和结构方程模型的混合研究方法进行双重验证。此外,回应了Aleshinloye呼吁在地方依恋的两个原始维度(地方依赖和地方认同)的基础上,加入地方社会联系来解释情感团结的形成机制,为主客关系研究提供更丰富的视角[33]。

最后,本研究将依恋风格的研究场景从日常生活世界转入旅游场域,揭示了不同依恋风格对游客情感团结形成路径的调节效应。关于依恋风格与人际关系的研究,主要集中于亲子、伴侣、朋友、恋爱等亲密关系,那么对于主客这一暂时性关系是否同样也会产生影响?依恋理论指出,已经形成的依恋表征会影响到后面建立的人际关系,在时间上具有延续性。此外,跨情境更易激活个体与依恋表征相一致的认知和情感过程[50]。旅游的时空规定性使游客与居民在异地得以短暂相遇,主客互动弥补了因时间和空间约束带来的疏离感,情感效果也许更加本能地与依恋表征相关。研究发现个体对亲密关系的依恋表征可以延续到主客关系上,并探究了情感团结形成过程中不同路径的效用边界,为主客互动微观研究提供了新思路。

4.3 实践意义首先,从情感能量的生成、积聚与流转来看,个体希望通过旅游活动缓减心理压力、补偿内心情感能量缺失,实现旅游疗愈。如果游客在与当地居民互动过程中没有产生新的情感能量或者由于失败的互动仪式而消耗情感能量,将对目的地形象产生负面影响,并影响游客的重游意愿和目的地忠诚。目的地需打造安全舒适的主客共享空间,由主客共同建构美好记忆与情感体验,实现融洽的主客关系,以期提升个体情感能量,形成更高阶的情感表征。此外,个体会受到能提供情感能量情境的吸引,借助仪式展演无疑会带给游客远比其在个体水平上获得更多的情感能量。应注重营造仪式氛围场和创新仪式代入方式(如新疆喀什古城开城仪式),增强游客的仪式参与感及情感能量获得,促进情感体验层次升级。

其次,从情感团结形成的影响因素来看,培育游客的地方社会联系和主客共情是关键。一方面,鼓励和引导居民参与到旅游管理和游客接待中,强化旅游社区功能服务体系建设,为主客互动仪式的开展提供身体在场、促进情感能量积聚的基础设施载体。另一方面,提升城市友好度,深入挖掘主客共情价值体系,激发游客产生利他主义和集体认同。从单纯的旅游服务转向生活方式的贩卖,将互动体验融入当地居民的日常生活场景。如被抖音带火的哈尔滨,被广大网友们誉为“我素未谋面的第二故乡”,在场景化传播中强化情感的社会感染效应,在互动过程中提升参与热情和情感团结。

最后,依照依恋理论,人会本能地贴近可以给自己带来安全感的人,并与其建立情感纽带。因此,目的地通过培育居民主人翁意识和好客精神,热情、诚实地展现当地美好生活,让游客游得放心舒心开心。此外,目的地可以针对不同依恋风格的游客采取不同的管理举措,如海底捞等位区划分i人区和e人区,为使消费者得到更好的就餐体验。应立足于吸引更多的安全依恋游客,因为其自身情感特性便利于主客互动的情感升级和积极游后行为的产生。但同时也不能忽略对不安全依恋游客的恰当服务,因为这类人群规模不小且更需要缓解人际压力和心灵抚慰。旅游服务人员的优质服务供给对游客情感能量的提高和补偿具有重要的帮助,应通过格外贴心周到的方式激发他们更多地参与互动,加强群体间沟通,提升游客心理安全感。

4.4 研究局限与未来研究方向受制于地理空间和社会关系结构的特殊性,在多数情况下主客互动属于邂逅式交往,短时间难以形成较强的情感联结并在事后回忆中部分情感可能被忽视遗忘。未来的研究将从事后认知评价转向了实时情绪反应的分析,对主客双方情感的不同表现形式进行分析测量,更精确地判定个体的情绪/心理状态,强化数据支撑。此外,目前尚未有一个可行的标准和方案来提取、使用游客信息构建用户画像、进行市场细分。未来研究将在现有理论基础上,基于游客外在行为表现和内在心理特征,构建依恋风格模型数据库,针对不同细分群体制定差异化服务方案。

| [1] |

Dong Y, Qu Y. The impact mechanism and boundary conditions of tourists' restoration perception on destination attachment: A resource conservation perspective[J]. Tourism Management Perspectives, 2023, 48: 101165. DOI:10.1016/j.tmp.2023.101165 |

| [2] |

龙春凤, 柴寿升. 情感凝聚对目的地居民亲旅游行为的影响研究——基于多重中介作用模型[J]. 资源开发与市场, 2021, 37(8): 1017-1024. [Long Chunfeng, Chai Shou sheng. Study on the influence of emotional solidarity on pro-tourism behavior of residents in destination based on multiple mediation model[J]. Resource Development&Market, 2021, 37(8): 1017-1024. DOI:10.3969/j.issn.1005-8141.2021.08.018] |

| [3] |

徐彤, 白长虹, 陈晔, 等. 中国文化背景下居民地方情感对价值共创意愿的影响研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 29-41. [Xu Tong, Bai Changhong, Chen Ye, et al. The effect of residents-place emotions on value co-creation intention under the Chinese culture background[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(5): 29-41.] |

| [4] |

Joo D, Woosnam K M, Lee S, et al. Destination loyalty as explained through self-congruity, emotional solidarity, and travel satisfaction[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 45: 338-347. DOI:10.1016/j.jhtm.2020.06.017 |

| [5] |

许春晓, 伍姣. 游客感知视角下的情感团结对游客忠诚的影响——基于游客与居民不同接触程度的比较研究[J]. 旅游论坛, 2020, 13(2): 51-61. [Xu Chunxiao, Wu Jiao. A comparison of the relationship between emotional solidarity and tourist loyalty under different levels of contact[J]. Tourism Forum, 2020, 13(2): 51-61.] |

| [6] |

Li S, Liu M, Wei M. Host sincerity and tourist environmentally responsible behavior: The mediating role of tourists' emotional solidarity with hosts[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 19: 100548. DOI:10.1016/j.jdmm.2020.100548 |

| [7] |

李瑞, 郑超, 银松, 等. 民族村寨旅游者主客互动仪式情感体验过程及其唤醒机制研究: 以"高山流水"敬酒仪式为例[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 94-102. [Li Rui, Zheng Chao, Yin Song, et al. Research on the emotional experience process and arousal mechanism of the host-guest interaction ritual of ethnic village tourists: A case study of Gaoshanliushui toasting ritual[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 94-102. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.02.012] |

| [8] |

周晓丽, 高雅洁, 唐承财. 旅游者与乡村居民间的情感凝聚对旅游者乡村依恋的影响研究[J]. 地理科学进展, 2023, 42(8): 1623-1635. [Zhou Xiaoli, Gao Yajie, Tang Chengcai. Influence of emotional solidarity on visitors' place attachment in the context of China's rural tourism[J]. Progress in Geography, 2023, 42(8): 1623-1635.] |

| [9] |

Chen Y, Cottam E, Lin Z. The effect of resident-tourist value cocreation on residents' well-being[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2020, 44: 30-37. DOI:10.1016/j.jhtm.2020.05.009 |

| [10] |

余召臣. 遗产旅游与文化认同的模型建构与实践策略——基于互动仪式链的视角[J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2022, 43(3): 34-42. [Yu Zhaochen. Model construction and practical strategies of heritage tourism and cultural identity: Based on the perspective of interactive ritual chain[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Sciences Edition), 2022, 43(3): 34-42.] |

| [11] |

谢彦君, 徐英. 旅游场中的互动仪式: 旅游体验情感能量的动力学分析[J]. 旅游科学, 2016, 30(1): 1-15. [Xie Yanjun, Xu Ying. The interaction ritual in tourism field: Dynamic analysis of emotion energy in tourism experience[J]. Tourism Science, 2016, 30(1): 1-15.] |

| [12] |

Lewicka M. Place attachment: How far have we come in the last 40 years?[J]. Journal of Environmental Psychology, 2011, 31(3): 207-230. |

| [13] |

Ramkissoon H, Weiler B, Smith L D G. Place attachment and proenvironmental behaviour in national parks: The development of a conceptual framework[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2012, 20(2): 257-276. |

| [14] |

Hammitt W E, Backlund E A, Bixler R D. Place bonding for recreation places: Conceptual and empirical development[J]. Leisure Studies, 2006, 25(1): 17-41. |

| [15] |

Perkins D D, Long D A. Neighborhood sense of community and social capital[J]. Psychological Sense of Community, 2002, 15: 291-318. |

| [16] |

Pretty G H, Chipuer H M, Bramston P. Sense of place amongst adolescents and adults in two rural Australian towns: The discriminating features of place attachment, sense of community and place dependence in relation to place identity[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(3): 273-287. |

| [17] |

Lewicka M. Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and neighborhood ties[J]. Journal of Environmental Psychology, 2005, 25(4): 381-395. |

| [18] |

刘会燕. 古村落旅游地互动仪式与旅游体验质量相关性分析——以柯林斯互动仪式链理论为基础[J]. 湖北经济学院学报: 人文社会科学版, 2010, 7(12): 63-65. [Liu Huiyan. Correlation analysis of interactive ritual and tourism experience quality in ancient villages: Based on collins interactive ritual chain theory[J]. Journal of Hubei University of Economics(Humanities and Social Sciences), 2010, 7(12): 63-65.] |

| [19] |

Buonincontri P, Marasco A, Ramkissoon H. Visitors' experience, place attachment and sustainable behaviour at cultural heritage sites: A conceptual framework[J]. Sustainability, 2017, 9(7): 1112. DOI:10.3390/su9071112 |

| [20] |

Neuvonen M, Pouta E, Sievänen T. Intention to revisit a national park and its vicinity: Effect of place attachment and quality perceptions[J]. International Journal of Sociology, 2010, 40(3): 51-70. |

| [21] |

Isa S M, Ariyanto H H, Kiumarsi S. The effect of place attachment on visitors' revisit intentions: Evidence from Batam[J]. Tourism Geographies, 2020, 22(1): 51-82. |

| [22] |

肖福芳, 申荷永. 论Empathy的翻译及其内涵[J]. 心理学探新, 2010, 30(6): 18-19. [Xiao Fufang, Shen Heyong. On the translation and meaning of empathy[J]. Psychological Exploration, 2010, 30(6): 18-19.] |

| [23] |

郑日昌, 李占宏. 共情研究的历史与现状[J]. 中国心理卫生杂志, 2006, 20(4): 277-279. [Zheng Richang, Li Zhanhong. The history and current situation of empathy research[J]. Chinese Mental Health Journal, 2006, 20(4): 277-279.] |

| [24] |

Batson C D. The empathy-altruism hypothesis: What and so what [M]//Emma M S, Emiliana S T, Stephanie L B. The Oxford Handbook of Compassion Science, Oxford: Oxford University Press, 2017: 27-40.

|

| [25] |

冯艳滨, 李鑫. "生活世界"视域下的旅游共情体验研究[J]. 广西师范学院学报: 哲学社会科学版, 2019, 40(2): 78-83. [Feng Yanbin, Li Xin. Research on travel empathy experience from the perspective of "Life World"[J]. Journal of Nanning Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2019, 40(2): 78-83.] |

| [26] |

Brown K, Adger W N, Devine-Wright P, et al. Empathy, place and identity interactions for sustainability[J]. Global Environmental Change, 2019, 56: 11-17. |

| [27] |

Walker G J, Chapman R. Sustainable places thinking like a park: The effects of sense of place, perspective-taking, and empathy on pro-environmental intentions[J]. Journal of Park & Recreation Administration, 2003, 21(4): 71-86. |

| [28] |

Pera R, Viglia G, Grazzini L, et al. When empathy prevents negative reviewing behavior[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 75: 265-278. |

| [29] |

Watt D F. Social bonds and the nature of empathy[J]. Journal of Consciousness Studies, 2005, 12(8/9): 185-209. |

| [30] |

Woosnam K M, Norman W C, Ying T. Exploring the theoretical framework of emotional solidarity between residents and tourists[J]. Journal of Travel Research, 2009, 48(2): 245-258. |

| [31] |

Woosnam K M, Aleshinloye K D. Can tourists experience emotional solidarity with residents? Testing Durkheim's model from a new perspective[J]. Journal of Travel Research, 2013, 52(4): 494-505. |

| [32] |

Hultman J, Hall C M. Tourism place-making: Governance of locality in Sweden[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(2): 547-570. |

| [33] |

Aleshinloye K D, Fu X, Ribeiro M A, et al. The influence of place attachment on social distance: Examining mediating effects of emotional solidarity and the moderating role of interaction[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(5): 828-849. |

| [34] |

付晓蓉, 兰欣. 共情vs.同情?不幸事件后社会公众的情绪反应与旅游意向研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(12): 109-122. [Fu Xiaorong, Lan Xin. Empathy vs. sympathy? The effect of public emotional responses on travel intention following adverse events[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(12): 109-122.] |

| [35] |

Moghavvemi S, Woosnam K M, Paramanathan T, et al. The effect of residents' personality, emotional solidarity, and community commitment on support for tourism development[J]. Tourism Management, 2017, 63: 242-254. |

| [36] |

de Pinho V D, de Oliveira Falcone E M. Interventions to the promotion of forgiveness and the insertion of empathy: Review of literature[J]. Revista Argentina de Clinica Psicologica, 2015, 24(2): 111-120. |

| [37] |

孙九霞. 共同体视角下的旅游体验新论[J]. 旅游学刊, 2019, 34(9): 10-12. [Sun Jiuxia. A new perspective on tourism experience from the perspective of community[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(9): 10-12.] |

| [38] |

Bowlby J. Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment[M]. London: Random House, 1969: 1-70.

|

| [39] |

Pozharliev R, De Angelis M, Rossi D, et al. Attachment styles moderate customer responses to frontline service robots: Evidence from affective, attitudinal, and behavioral measures[J]. Psychology & Marketing, 2021, 38(5): 881-895. |

| [40] |

Kobak R R, Sceery A. Attachment in late adolescence: Working models, affect regulation, and representations of self and others[J]. Child Development, 1988, 59(1): 135-146. |

| [41] |

Nisa C F, Bélanger J J, Schumpe B M. On solid ground: Secure atta chment promotes place attachment[J]. Journal of Environmental Psychology, 2020, 70: 101463. DOI:10.1016/j.jenvp.2020.101463 |

| [42] |

Lo Cricchio M G, Musso P, Lo Coco A, et al. The relation between empathy and aggression: The role of attachment style[J]. Europe's Journal of Psychology, 2021, 18(3): 319-336. |

| [43] |

Mikulincer M. Attachment working models and the sense of trust: An exploration of interaction goals and affect regulation[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(5): 1209-1224. |

| [44] |

Galinsky A D, Gruenfeld D H, Magee J C. From power to action[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 85(3): 453-466. |

| [45] |

Ramkissoon H, Weiler B, Smith L D G. Place attachment, place satisfaction and pro-environmental behaviour: A comparative assessment of multiple regression and structural equation modelling[J]. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2013, 5(3): 215-232. |

| [46] |

Woosnam K M, Dudensing R M, Walker J R. How does emotional solidarity factor into visitor spending among birders in the lower rio grande valley of texas?[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(5): 645-658. |

| [47] |

岳童. 积极共情的认知神经机制研究[D]. 重庆: 西南大学, 2016: 102-103. [Yue Tong. Research on Cognitive Neural Mechanism of Positive Empathy[D]. Chongqing: Southwest University, 2016: 102-103.]

|

| [48] |

Schlussel T. Protecting Against the Intergenerational Transmission of Trauma: An Exploration of the Role of Attachment Style[D]. Los Angeles: Alliant International University, 2021: 77-80.

|

| [49] |

Henseler J, Ringle C M, Sarstedt M. Testing measurement invariance of composites using partial least squares[J]. International Marketing Review, 2016, 33(3): 405-431. |

| [50] |

Harms P D. Adult attachment styles in the workplace[J]. Human Resource Management Review, 2011, 21(4): 285-296. |