2. 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心,南京 210023

2. Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China

早在20世纪70年代,西方国家乡村已经开始发生重构与转型[1]。全球化、后工业化和逆城市化加速了工业资本及中产阶层流入乡村,进而催生了乡村地区的新消费功能,环境保护诉求也使得乡村产生了农业资源保护、文化景观修复等多重功能。面对乡村“去农业”现象以及乡村消费功能增长等乡村新形态,Halfacree将乡村转型抽象概括为从“生产主义”到“后生产主义”乡村,[2]然而,该概念在英国乡村之外地区的适用性问题引发争议,部分学者认为乡村转型发展中应该存在一个过渡阶段,相继提出了多功能农业(Multifunctional Agriculture Regime)、农业多功能性(Multifunctionality)等概念[3, 4],Holmes系统性提出了多功能乡村转型理论,以弥补生产主义/后生产主义二分的缺陷,并指出人类对乡村生产、生态和消费等综合需求变化驱动了乡村转型[5]。此后,乡村多功能转型研究开始兴起,国外学者深入探讨了乡村多功能理论,并通过选取典型案例区,在多功能乡村的驱动机制、转型过程、发展模式等方面开展了系列实证研究[6-8],多功能乡村成为指导乡村转型发展新范式[5, 9]。多功能转型理论为农业部门、乡村景观及乡村空间的功能演化研究提供了新的分析视角[10, 11]。同时,多功能发展也逐步被西方国家纳入其农业政策和乡村发展实践[12]。

新型城镇化、乡村振兴等战略为乡村发展带来了新机遇,城乡融合发展新格局使中国乡村比以往更为多元、复杂和开放[13]。随着中国乡村进入新的转型发展阶段,乡村发展模式逐渐多元化,工业型、旅游型等发展模式不断涌现[14],乡村民宿、生态农庄、乡村电商等新业态发展成效显著[15, 16],乡村功能逐渐由传统农业生产向生态保育、社会保障、旅游休闲、文化传承功能等复合功能转变[17, 18]。乡村转型发展也成为国家重点关注的乡村核心问题[19]。不同于西方乡村经历的后工业化和逆城市化,中国乡村转型是在快速工业化和城镇化背景下所开启。村落在工业化、城镇化、信息化等冲击下,由封闭、半封闭转向为开放、流动的空间,在此过程中呈现出城市性增强及乡村性减弱的基本特征[20],经济发展方式转变带来的人口、产业结构变化,使乡村由单一农业生产空间转为现代农业生产、旅游消费、生态文化保护等复合空间,在中国东部发达地区,乡村功能多样化已成为发展趋势[21-23]。乡村多功能转型研究在国内学界已成为前沿话题和研究热点,学者从不同视角、尺度、方法对乡村多功能进行了大量理论与实证研究。当前关于乡村多功能转型的研究内容聚焦于概念内涵[18]、多元目标与路径[24]、多功能类型与区划[25, 26]、多功能评价[27]及多功能转型响应[28]、发展对策[29]等主题,或是借助多功能理论探讨乡村振兴路径及聚落景观风貌[29-31];从研究尺度来看,早期研究以全国、省市地域[26]及县域为主,近年来从都市郊区村域微观尺度开展的研究逐渐丰富;研究方法多以综合指标评价法测度乡村地域多功能,部分采用全局空间自相关[26]、SOFM模型[18]、Spearman相关分析[32]等方法探讨乡村多功能演变特征及类型,利用地理探测器识别影响因素[33]。已有研究表明,中国乡村多功能转型是在快速城镇化、工业化背景下由社会经济发展及政策导向所驱动[34],乡村空间格局和城乡关系的转变,使乡村发展为多功能综合体[35]。总体而言,乡村多功能转型研究取得了丰硕的理论与实证研究成果,但现有研究多集中于大中尺度的乡村地域时空格局演化分类,从微观尺度开展的转型过程及动力机制研究略显薄弱。

从实践层面看,近二十年西方国家的乡村多功能转型是由新内生发展所推动。欧盟基金会于1991年启动的LEADER计划是西方新内生发展的重要实践,该项目对乡村自然资源、文化遗产挖掘以及改善经济环境、创造就业等方面具有重要作用,地方行动小组、企业、游客、志愿者、村民、外来居住者等主体的加入,加速了乡村由传统农业生产功能向多功能转变[36]。Prusa认为该模式代表了一种由多方行动者共同参与的新型乡村发展范式[37]。新内生发展主张最大限度利用乡村内部资源的多功能性[38],建设差异化乡村,有着多方参与合作、跨区域联动、多样化发展等特点。国内社会学、经济学等学科将新内生发展与乡村振兴、脱贫攻坚等国内乡村实践相结合,探讨其契合关系,多以贫困地区为案例,在本土化拓展方面进行了有益尝试[39-41]。然而,新内生发展这一基于西方乡村经验的理论舶来品是否能科学表征中国乡村多功能实践仍然有待商榷,中西方现代乡村在政治构成、参与主体、市场经济结构等方面存在诸多差异,如若中国乡村实践并非新内生发展模式,中国乡村在现代化进程中如何实现了多功能转型?是否可能存在一种不同于西方乡村新内生发展的理念指引着中国乡村发展?

鉴于此,本文首先梳理了新内生发展理论内涵,对其在中国乡村发展研究与实践适用性的基础上尝试提出超越新内生发展,并构建超越新内生发展的乡村特色化多功能转型研究框架;其次,选取江苏省特色田园乡村——南京市佘村作为实证案例,探讨政府主导下不同主体在各阶段如何参与到乡村发展进程,从而推动乡村特色化多功能转型;最后,基于实证结果阐释超越新内生发展内涵,并与西方新内生发展进行对比。本文立足于中国本土发展经验,探讨了超越新内生发展下的中国乡村特色化多功能转型,以期与西方乡村研究形成对话,同时也为乡村转型发展提供理论参考和现实依据。

1 理论框架 1.1 新内生发展理论的内涵在生产主义思想影响下,二战后的欧洲乡村发展主要以外生发展模式为主,乡村高度依赖城市,其功能主要是为城市提供生产资料[42]。但是,该模式过度依赖外部投资,且导致农民群体边缘化,因此造成了乡村发展的不可持续性问题。面对诸多质疑,乡村开始走向由地方主导的内生发展模式,乡村发展方向、进程及收益分配等权益由地方所掌控,村民、本土组织等地方力量是乡村发展的主要驱动力。然而,内生发展模式同样引起争论,学者认为在全球化浪潮下,乡村难以在缺乏外力支持与干预下实现自主发展[43]。在对外生、内生发展模式的持续反思下,学者基于当时西方乡村政策及实践,提出了新内生发展概念。新内生发展作为欧洲国家的乡村发展政策转向后的主流实践,是一种包含了多元主体内外协作、供需置换等措施的乡村发展模式,推动了乡村多功能转型[37]。在新内生发展模式中,由村民及地方利益相关者担当决策者,政府转变为协调者,同时也鼓励社会资本的参与[44]。

西方学界关于“后生产主义”和“新区域主义”的理论思潮影响了乡村发展的政策选择,促使欧洲国家乡村发展政策出现区域型政策转向[45]。在此背景下,欧盟启动了LERDER计划,目的是呼吁地方行动者共同努力,探寻乡村问题的新解法,从而推动乡村社会、经济、政治转型[36, 46]。Ray通过对该计划的考察,首次提出新内生发展[47],认为可以从地方自主行动、上层政府激发、中间组织推动等方面实现新内生发展。新内生发展调和了乡村发展的内生潜力与外生动力[48],既弥补了内生发展模式中乡村不借助外力、独立发展的理想主义,也缓解了外生发展模式中对乡村地区输血式帮扶形成的过度依赖风险。新内生发展强调国家在乡村发展过程中应该作为协调者或推动者,而非主导者,并注重社会资本参与,鼓励地方利益相关者和当地人参与决策,进而加强区域治理[44, 46]。新内生发展为乡村发展研究提供了新的解释框架和分析视角,被应用于乡村治理[46]、区域发展[49]、社区韧性[50]、社会创新[51]、乡村发展路径模式[52]等研究,已有研究表明新内生发展注重地方与外部行动者、资源和力量的结合,对推动乡村地区的综合发展起到了重要作用。

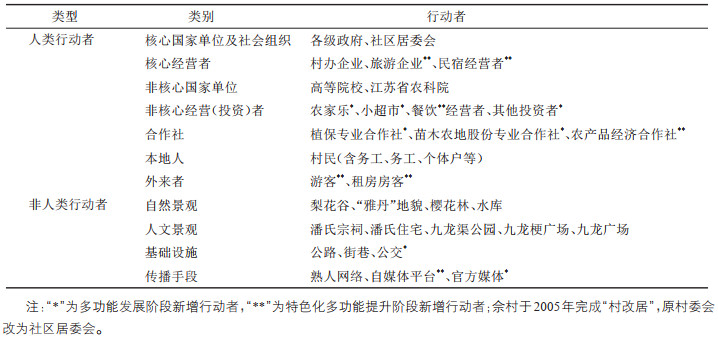

1.2 超越新内生发展的理论阐释与研究框架构建新内生发展理论引入国内以来,部分学者在新内生理论的应用中忽略了中西方国家和地方等关键角色存在根本差异的客观前提,试图说明中国乡村与西方国家一样正在以新内生发展模式建设乡村,抑或认为新内生发展在中国乡村有着广阔实践空间。国内学者认为这一强调联合乡村内外混合动能来提升乡村内生发展能力的发展方式,与乡村振兴实践具有高度一致性[53],并对新内生发展的实践路径进行了讨论[54, 55]。但是,新内生发展理论在本土应用中仍然停留于“价值理念”和“行动思路”层面,并未扎根于乡村情境形成明确研究框架和理论意涵[13]。此外,中国乡村的建设理念及实践有别于新内生发展模式“政府是协调者”的特征,国家和地方政府在理念引导、发展规划、资金投入等方面占据了重要主导地位,中国乡村发展是由国家顶层以深化农村改革为目的所推动,政府强力介入了全程,并一直发挥着积极作用,尽管同样存在一定局限,但整体取得了阶段性成果,推动了乡村特色化多功能转型。因此,本文基于中国乡村实践推动特色化多功能转型的既有事实,对西方新内生发展理论进行本土化修正,尝试将中国乡村发展的理念及实践总结为超越新内生发展。

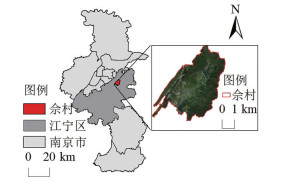

超越新内生发展是通过强国家力量的有效介入,向乡村输入资源,在国家顶层设计与地方自主探索相契合的过程中,使得外源动力与乡村社会的内生动力相融合,共同挖掘、培育乡村特色资源,推动乡村特色化多功能转型。基于此,本文以超越新内生发展为切入点,构建超越新内生发展的乡村特色化多功能转型研究框架(图 1),通过厘清案例村乡村特色化多功能转型发展过程,剖析政府主导下的多元主体在外部资源的流入以及乡土资源的挖掘中如何高效协作推动乡村特色化多功能转型,揭示区别于西方新内生发展的乡村多功能转型发展机制,进而为乡村多功能转型提供指导。

|

图 1 超越新内生发展的乡村特色化多功能转型研究框架 Fig.1 Analysis Framework of Distinctive Rural Multifunctional Transformation Beyond the Neo-endogenous Development |

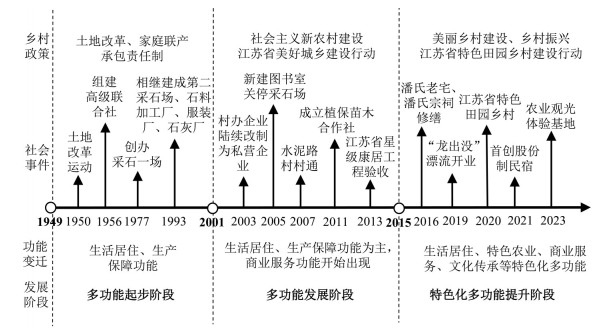

佘村位于江苏省南京市江宁区(图 2),面积16.46 km2,下辖4个自然村17个居民小组,户籍人口2200余人。设施农业、旅游业是当前的主要产业,2022年村民人均可支配收入为4.1万元。佘村始建于唐朝,留有丰富的历史文化遗存,享有“金陵古风第一村”的美誉。2017年江苏省提出《特色田园乡村建设行动计划》,佘村成为江苏省特色田园乡村建设试点村之一,并于2020年被授予“江苏省特色田园乡村”称号,同年入选江苏省传统村落名录。在特色田园乡村的创建过程中,多元主体对特色产业、特色生态、特色文化的培育及挖掘,使得佘村进一步由多功能向特色化多功能转型,佘村也是大都市近郊乡村转型和振兴发展的缩影。因此,选取佘村作为本文的研究案例,探究乡村特色化多功能转型过程及机制,具有一定典型性。

|

图 2 江苏省南京市佘村区位图 Fig.2 Location of the She Village of Nanjing City, Jiangsu |

本文主要采用访谈法、非参与式观察法、文本分析法和行动者网络理论等综合质性方法进行研究资料获取与分析。行动者网络理论(Actor-Network Theory, ANT)最早由法国社会学家提出[56],在国内已被广泛应用于乡村空间商品化、乡村空间重构、乡村治理等方面研究[57, 58]。行动者网络理论融合了内生与外生的二元论框架,将涉及的各类要素网络化,分析行动者的互动形态,强调乡村地区应同等重视内外部发展要素[59, 60]。乡村多功能转型是村庄内外部多元主体参与其中共同作用的结果,本文借助行动者网络理论阐释乡村多功能转型机制,剖析在不同发展阶段有哪些新的行动者加入及其关键作用,深入探讨内外部行动者的互动关系。此外,鉴于行动者网络理论已经形成相对完备的框架体系[15, 61],本文不再赘述行动者、网络及转译等内容。

2.3 数据来源课题组分别于2012年3月、2020年9月、2021年4月、2023年8月对佘村进行了10次实地考察,收集了历史沿革、人文和自然景观、土地利用变化相关的一手、二手数据资料。访谈方面主要对佘村的村干部、民宿老板、返乡青年、商贩、农民、外来租户、游客等56人进行半结构化访谈,时间大致在1—2 h之间;非参与式观察方面,主要选择民宿、农家乐、广场、农田、小卖部等不同群体日常到访的场所,观察不同群体间的互动;文本资料收集与分析方面,课题组整理了调研期间的录音转换语音资料(约20万字)、发展规划、政策文件、村志、新闻报道等资料。

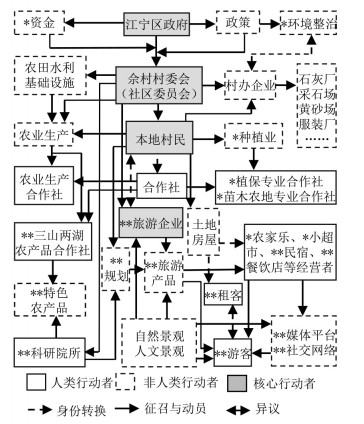

3 佘村多功能转型发展过程佘村大致经历了“农业生产—工业兴村—陷入困境—活化振兴”的发展历程。佘村早期从单一农业到乡村工业的发展过程中,乡村开始多功能发展。但由于工厂陆续关停,乡村人口流失严重,经济迅速衰退。随着乡村振兴、江苏省特色田园乡村建设等战略提出,佘村借助国家政策和资源优势,自主探索发展设施农业和乡村旅游业,构建农旅文融合发展的新型乡村产业模式,推动乡村特色化多功能转型。根据佘村发展历程,佘村多功能转型过程可以划分为多功能起步阶段、多功能发展阶段和特色化多功能阶段(图 3)。

|

图 3 佘村特色化多功能转型过程 Fig.3 Distinctive Multifunctional Transformation Process of She Village |

新中国初期,佘村受自然地形因素限制,村庄长期处于较为封闭状态,村民主要从事小农经济,自给自足。1950—1969年,佘村通过开展土地改革运动使农民获得土地,先后成立各类合作社,实现集体化生产生活。这一阶段村庄以农业生产、居住功能为主。20世纪70年代,佘村工业开始起步,依托矿石资源,先后开设采石场、石料加工厂等。改革开放后,佘村扩大工业生产规模,1988年工业产值已达350万元。这一阶段的佘村从单一农业向工农业并举转变,乡村多功能特征初显。佘村多功能起步阶段中包括单一农业和工业农业并重两个发展时期,在该阶段中,村委会响应国家政策,自发筹集资金推进农业生产、创建工厂,改善基础设施建设,提供就业岗位,助力村民增收,村庄以自下而上的发展方式催生了乡村多功能,但仍以生活居住和生产保障功能为主。

3.2 乡村多功能发展阶段(2002—2015年)为破解城乡二元结构,缩小城乡差距,国家相继提出统筹城乡发展、社会主义新农村建设等战略,城市资源开始流向乡村。2002—2006年,佘村开启企业产权制度改革,村办企业改制为私营企业,但工厂因环境保护要求陆续关停,佘村经济出现下滑,工厂务工的村民大多选择外出打工,人口外流显著。2007—2015年,佘村在江苏省美好城乡建设行动等政策指引下,大力完善基础设施建设,注重环境卫生整治,成立植保专业合作社和苗木农地股份专业合作社,开始发展种植业。此外,为了满足村民生活所需,村内先后开设了两家小卖部,并且出现了首家农家乐,为村民和周边城镇居民提供餐饮服务。这一阶段,佘村在政策引导以及强有力的政府财政支持下,人居环境得到显著改善,村庄以自上而下的发展方式推动了多功能发展,村庄以生活居住、生产保障功能为主,出现少量商业服务功能,但尚未发挥主导作用,处于附属地位。

3.3 乡村特色化多功能提升阶段(2016年—)城乡融合、美丽乡村建设、乡村振兴等战略的快速推进以及农村土地使用制度的改革,使乡村旅游迎来发展契机。2016年以来,佘村居委会贯彻落实国家战略需求,以特色田园乡村建设为抓手,结合内外资源,自主探索发展设施农业和乡村旅游业,并以都市郊游和古村文旅为特色产业,推进乡村特色化转型发展,进入特色化多功能提升阶段。主要表现在以下几方面:其一,生活居住功能现代化。佘村邀请东南大学、南京大学等高校对村庄进行整体规划设计,综合村委会、村民等需求及意见,为佘村提供了具有针对性和专业化的设计方案,村庄公共基础建设和村庄风貌得到极大改善。部分经济条件较好的村民翻建了房屋,加入现代化设计。其二,乡村产业特色化。佘村与江苏省农科院合作,因地制宜开发山油茶、有机茶、精品梨等高端农产品,打造特色品牌,提升农产品附加值,打造“不止有田”“共享菜园”“三牛农场”等农业观光体验基地,把田园风光、特色种植、农耕体验融为一体。其三,商业服务功能占主导地位。随着“龙出没”穿越漂流的火爆,佘村相关商业配套日趋完善,政府、企业、村民等主体参与到旅游发展,大力发展民宿经济,村集体、投资商和村民三方携手,将原采石场集体用房打造为高端精品民宿,同时支持村民提供自有房屋,共同运营“股份制民宿”,按照约定和村集体进行利润分成。乡村旅游的发展,吸引了部分村民返乡创业,民宿、农家乐、漂流基地、农产品体验等新业态不断涌现。其四,传统文化传承与开发。乡村文化已成为佘村发展的重要动力,佘村深度挖掘历史文化特色,将修缮后的潘氏宗祠改造为村史馆,依托历史典故、乡风民俗等乡土文化资源,发掘佘村锣鼓等特色文化项目,整理编撰《佘村故事》《佘村志》,着力打造“古风佘村”特色品牌,发展乡村旅游。这一阶段,佘村以国家顶层设计与地方自主探索相结合的发展方式,使乡村整体呈现出生活居住、特色农业、商业服务、文化传承等特色化功能。

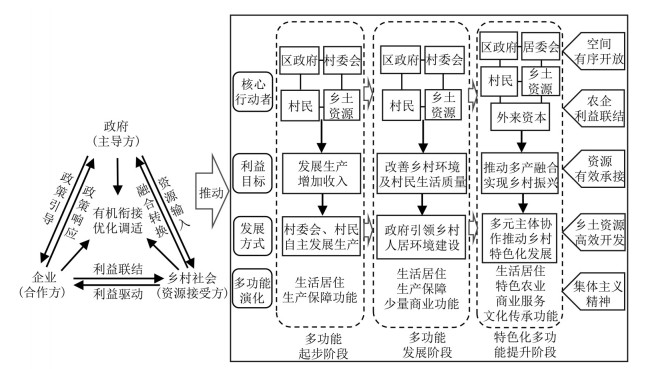

4 政府主导下多功能转型的多元主体机制新中国成立以来,佘村多功能转型经历了起步、发展和特色化提升阶段,但各阶段并非是外生、内生或是新内生发展模式的线性变化,不同阶段发生的转变实则是由不同行动者发挥的关键作用所推动,并且在发展过程中不断有新的行动者加入。佘村特色化多功能转型是在政府主导下多元主体对乡村产业、文化、生态等在地资源培育和挖掘的综合结果。因此,使用行动者网络理论可以较好的体现出不同时期内外部行动者的互动关系。

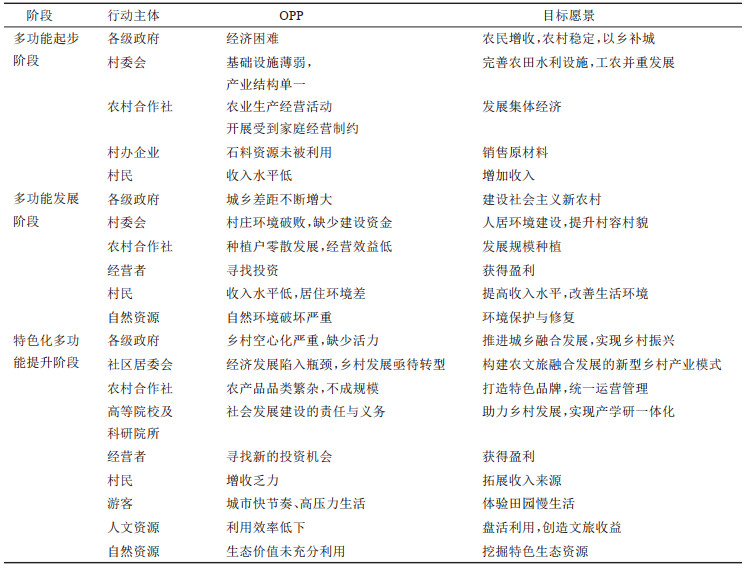

4.1 行动者构成行动者网络主要包括人类行动者和非人类行动者。在佘村多功能转型过程中,人类和非人类行动者共同构筑了佘村行动者网络(表 1)。其中,人类行动者包括国家单位、社会组织机构、经营者、合作社、本地人和外来者等类别;非人类行动者包括自然、人文景观和基础设施等类别。

| 表 1 行动者构成 Tab.1 Composition of Actors |

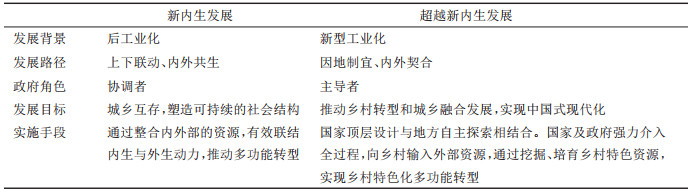

在行动者网络中,不同行动者在实现各自利益过程中有着不同解决问题的诉求,需要找到强制通行点(Obligatory Passage Point,OPP)才能使各个行动者达成共识[62],结成网络联盟。佘村多功能转型发展过程中,行动主体在不同发展阶段呈现不同诉求(表 2)。在多功能起步阶段,乡村主要任务是发展生产,虽然国家出台了政策措施促进乡村经济发展,但缺少外部资金支持。这一阶段的佘村基础设施薄弱、产业结构单一。农业生产经营活动受到家庭经营制约,不成规模。村民收入来源主要为收入水平较低的务农、务工收入。江宁区政府和佘村村委会以党的农村基层工作路线、方针、政策为依据,推进农业现代化、乡村工业化。因此,该阶段各行动主体面临的核心问题是“如何发展生产,增加村民收入”。在多功能发展阶段,城乡差距不断增加,佘村社区居委会面临村庄环境差,缺少建设资金的困境。随着工厂关停,村民收入减少且不稳定,只能外出打工维持生活。佘村种植业开始发展,但经济效益低下。乡镇工业造成的严重环境污染亟待修复。因此,该阶段各行动主体面临的核心问题转变为“如何改善乡村环境,提升村民生活质量”。在特色化多功能提升阶段,江宁区政府和佘村社区居委会围绕创建特色田园村庄展开了大量工作,村庄人居环境进一步提质升级。政府引进外来投资者,通过开发漂流带来了大量客源,但村庄接待能力有限,相关配套设施亟待完善。村庄外出务工人员较多,但是收入较低且不稳定,村庄有较多闲置房屋和土地。大都市的快节奏生活使市民想要在城郊寻找田园生活。各行动主体面临的核心问题再次发生转变,“如何挖掘乡村特色,推动多产融合,实现乡村振兴”成为这一阶段的核心问题。

| 表 2 佘村特色化多功能转型强制通行点 Tab.2 Obligatory Passage Point of She Village Distinctive Multifunctional Transition |

江宁区政府和佘村村委会在各个时期均发挥了核心行动者的主导作用,征召方式主要包括行政征召和市场征召,征召企业及资本等参与佘村发展建设、改善村容村貌、挖掘历史文化资源、发展乡村旅游。①多功能起步阶段,以各级政府为主导,以行政征召为主要征召力。佘村村委会按照国家战略部署,组织村民兴修农田水利设施,大力发展工农业生产,征召村民成立合作社,发展集体经济。②多功能发展阶段,以行政号召为主,市场征召处于辅助地位。各级政府对社会主义新农村建设、美丽乡村建设投入了大量资金,进行基础设施建设和环境质量提升,征召外来投资者参与开发,征召种植大户成立合作社,发展规模种植,奠定了乡村多功能转型的基础。③特色化多功能提升阶段,行政征召和市场征召并重。各级政府落实乡村振兴、特色田园乡村建设等战略,为佘村提供建设资金,佘村居委会邀请高校团队设计专项发展规划,基于特色农业与江苏省农科院合作开发高端农产品,打造特色品牌,利用佘村自然资源优势征召旅游公司开发漂流项目,征召外来经营者、本村村民参与到民宿、农家乐等项目,修复佘村古建筑,挖掘文化故事,共同发展乡村旅游,为了保证佘村乡村旅游的热度,居委会和各经营主体征召了熟人网络、自媒体平台、官方媒体等进行宣传,提升知名度,进而征召了更多的游客和新的经营者。此外,佘村的开发建设征召了大量劳动力,佘村部分闲置房屋被村民改造为出租房为周边务工人员提供住宿。通过不同阶段的征召与动员,佘村多功能转型行动者网络最终构建完成(图 4)。

|

图 4 佘村特色化多功能转型的行动者网络 Fig.4 Actor Network of Distinctive Multifunctional Transition in She Village Space |

佘村多功能转型的行动者网络中,环境整治与乡村工业、旅游企业与本村村民、游客与租客之间在不同发展时期存在诸多异议,一定程度上阻碍了佘村多功能转型发展。

例如,多功能发展阶段,乡村环境问题严峻,上级政府要求开展环境整治工作,工厂逐步关停,导致部分村民家庭收入骤减,村民外出打工造成村庄人口流失严重;特色化多功能提升阶段,佘村发展旅游不仅影响了村民的日常生活,还导致物价上涨,其中房租涨价让原本在此租房的周边务工人员搬离佘村。江宁区政府与佘村居委会通过编制发展规划、增强旅游开发管控等形式科学引导乡村发展,通过带动更多村民参与到村庄建设与旅游发展,并使其获利,从而改变了村民对旅游开发的态度,吸引了村民返乡创业。

4.3 多功能转型机制不同阶段,核心行动者及其目标、征召方式等的变化都对乡村产生了影响,其实质是政府、企业、乡村社会三者的有机衔接和优化调适所推动的特色化多功能转型。在佘村特色化多功能转型过程中,政府作为主导方,通过出台相关政策,开放空间边界,向乡村社会输送资金、技术、人力等资源,号召符合条件的企业入驻乡村;企业作为合作方,响应政策进入乡村,但是企业本身是逐利的,若无法获得盈利,则难以长久发展,因此需要与乡村协同合作,共谋发展;乡村社会作为资源接受方,在发展过程中会对外部资源进行改造,同时寻找与企业的合作机会,结成利益共同体;乡土资源长期蕴于乡村地区,是乡村经济和社会发展的重要基础,对乡土资源的利用和开发程度影响了乡村多功能的不同阶段;集体主义文化一直蕴于佘村,不同时期的外显形式有所差异,作为精神内核驱动了特色化多功能转型发展(图 5)。

|

图 5 佘村特色化多功能转型机制 Fig.5 Distinctive Multifunctional Transformation Mechanism of She Village |

(1)政府主导下的空间开放

开放经济、文化、社会等边界,引导外部(超地方)要素流入乡村,是实现多功能发展的前提,其开放程度主要受政府调控影响。早期佘村由于其地理位置一直处于较为封闭状态,佘村乡村空间在一段时间内相对稳定且均质化,乡村功能单一。改革开放后,城镇化与工业化推动下,乡村空间的开放性和流动性不断增强,乡村功能开始向多功能发展,但主要以城市为中心,是一种“配合城市发展”的开放。为解决三农问题,国家立足基层实践进行顶层设计,相继出台美丽乡村建设、城乡户籍制度改革、乡村振兴等政策战略,进一步提升了乡村空间的开放性和流动性,大量资源外部要素涌入乡村,结合乡土资源促进了新业态发展,进而推动了乡村特色化多功能转型。

(2)企业引导下的农企利益联结

行动主体基于其目标进行利益联结,建构行动者网络,是推动乡村多功能转型的关键。多功能起步阶段,佘村行动者构成较为单一,目标是为了发展生产和增加收入,村办企业通过开发矿石资源促进了佘村经济发展,为村民提供了就业岗位;多功能发展阶段,佘村行动者构成发生变化,村办企业因环境保护政策退出行动者网络,这一时期佘村主要通过加强基础设施建设和环境质量提升,为乡村多功能转型奠定基础;特色化多功能提升阶段,佘村行动者构成出现扩张,江宁区政府、居委会引进旅游企业,此后通过创建股份制民宿、创办合作社、开展校地合作、策划节事活动等多元形式挖掘乡村特色,将村庄管理者、民宿经营者、农场经营者、旅游企业运营者、村民等主体“链”入利益共同体,企业与农户之间成功实现利益联结,形成产业链资源整合、优势互补、分工合作格局。

(3)乡村社会与外部资源的有效承接

在地方发展与外部要素的博弈与融合中寻找平衡,实现乡村社会与外部资源的有机效承接是促进多功能发展的核心。多功能起步阶段,能够流入乡村的外部资源极其有限,佘村自主发展集体经济,为国家工业化发展提供生产资料;多功能发展阶段,佘村主要接收来自于政府的资金、技术开展村庄人居环境整治工作,并按照规划要求改善村容村貌;特色化多功能提升阶段,佘村以包容审慎的态度面对进入村庄的市场要素和资本、技术、人力等外部资源,村庄的社会组织、乡村精英、村民等主体会根据自身需求进行改造,与实际情况不相契合的外来资源会被调整或摒弃。此外,不同于部分乡村的“去农业化”发展[63, 64],佘村农业仍然处于重要地位,居委会、农户、农产品、江苏省农科院等主体之间协同合作,推动设施农业和观光农业发展,农业潜在功能得到充分显化。

(4)乡土资源的高效开发与利用

乡土资源作为非人类行动者,为乡村特色化多功能转型提供了基础。乡土资源主要包括自然、人文资源,乡土资源潜力被不断挖掘的过程即乡村特色化多功能转型过程。多功能起步阶段,农业资源的开发解决了村民的温饱问题,矿石资源为村办企业带来了较强的经济效益;多功能发展阶段,政府通过优化土地资源配置,提高农业生产效率,并将受损土地进行生态修复;特色化多功能提升阶段,政府深度挖掘农业资源,重点发展特色农业,结合村庄人文资源,推动多产融合发展。

(5)集体主义精神贯穿始终

集体主义文化一直蕴于乡村发展过程之中,作为精神内核给乡村多功能转型提供了有力保障。不同于已有认知中集体主义文化随着集体经营的破产和土地制度的再次变革逐步式微。佘村集体主义文化贯穿了全部乡村发展时期,仅在不同时期其外显形式有所差异。多功能起步阶段,成立农业合作社、修建农田水利设施等集体劳动使得佘村集体主义氛围浓厚,佘村在重大节日举办的多项群众活动,进一步增强了村民凝聚力;多功能发展阶段,村集体带领村民共同参与政府在社会主义新农村建设和美丽乡村建设时期开展的系列工作,这一时期佘村获评多项省级荣誉称号,村民集体荣誉感倍增;特色化多功能提升阶段,集体主义精神将新老村民再度凝结,尤其是特色产业的发展,在促进多产融合、推动共同富裕上,发挥了规模化作用。

5 讨论与结论 5.1 结论本文基于西方新内生发展理论内涵及中国本土适用性探讨的基础上,尝试提出超越新内生发展,进而构建研究框架,并以南京市佘村为案例,讨论不同主体在各阶段如何参与到乡村发展进程中,从而推动乡村特色化多功能转型。主要结论如下:

(1)中西方国家的乡村发展理念和实践中存在相似之处,其结果均推动了乡村多功能转型,但由于中西方的国家和地方等关键角色以及国情等存在根本差异,因此不能将西方新内生发展理论直接套用至中国乡村研究与实践。

(2)超越新内生发展是以国家顶层设计与地方自主探索相契合的形式,通过强国家力量的有效介入,向乡村输入资源,与乡村社会共同挖掘、培育乡村特色资源,推动乡村特色化多功能转型。

(3)佘村多功能起步阶段(1949—2001年)包括农业生产和工农并重两个发展时期,村庄逐步向多功能转变,以生活居住和生产保障功能为主;多功能发展阶段(2002 —2015年)以生活居住、生产保障功能为主,出现少量商业服务功能;特色化多功能提升阶段(2016年—至今)生活居住、农业生产、商业服务、文化传承等多功能并存。

(4)佘村多功能转型是政府主导下乡村特色资源与功能螺旋促进的动态发展过程。政府作为主导方,通过政策调控开放空间边界,向乡村输送资源;企业作为合作方,在行政征召和利益驱动入驻乡村;乡村社会作为资源接受方,对外部资源进行改造,并与企业达成合作;集体主义文化贯穿全程,在不同时期的外显形式有所差异,作为精神内核驱动了多功能转型发展。案例村转型发展具有有别于新内生发展理论“政府是协调者”的显著特征。

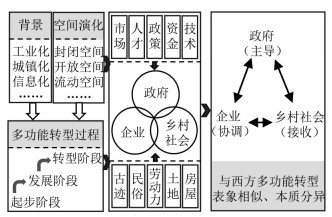

5.2 讨论本文尝试将西方理论置于中国情境之中,提出了超越新内生发展理论,并以南京市佘村为例,对多元主体参与下的多功能转型过程及机制进行探讨,可以反映出东部发达地区乡村多功能转型发展的一般规律。超越新内生发展与西方新内生发展具有本质区别(表 3),其核心在于国家性资源输入的有效介入,将国家顶层设计指导与地方自主探索紧密结合,政府为乡村提供扶持政策、启动资金和人才,引导企业与乡村合作,为乡村输入大量外部资源,但该方式也不同于外生发展模式,这种介入并非外部资源的单一输入,而是根据地方实际情况进行优化调节,例如针对基础较好的乡村,政府、企业与乡村社会共同挖掘地方资源,发展特色产业,面对基础较差的乡村,政府、企业与乡村社会则通过培育、创造乡村特色等形式活化乡村。

| 表 3 新内生发展与超越新内生发展 Tab.3 Neo-endogenous Development and Beyond Neo-endogenous Development |

具体而言,超越新内生发展具有以下内涵:中国乡村发展是通过政府、企业、乡村社会三者的有机衔接和优化调适所实现,政府作为乡村经济发展的主体力量,持续为乡村社会提供政策、技术和资金支持,自上而下推动乡村发展;除政府外,企业与社会的作用同样不可忽略,村庄外部企业在政府赋权下参与到乡村发展之中,为乡村带来资金及产业。乡村社会中的社会组织、精英、村民等主体也并非被动的资源接受方,而是会根据现实情况对外部资源进行回应和改造,与乡村内部特色资源有效整合,面对无法契合其需求的资源甚至会产生排斥和抵制行为[65]。乡村内外部多元主体根据当地实际情况和需求不断调整,寻求发展契合点,实现可持续的利益循环,进而推动乡村特色化多功能转型。

此外,本文的“超越”并非指中国乡村发展理念及实践胜于西方新内生发展,而是面对中西方在多主体协同、地方资源活化、内外联动等方面具有相似之处,但在发展背景、发展路径、发展目标、实施手段等方面存在显著差异的前提下,将二者进行区分。以佘村为代表的特色田园乡村是在国家顶层设计下,由多个行动者组成、且不断变化的权力关系网络空间,随着乡村建设理念转变以及新政策出台,会有更多的行动者进入到该空间中,将进一步推动乡村多功能演化。全球化与信息化背景下,乡村发展早已嵌入到全球之中,后续还应以更宏大的思考语境,探究不同地域类型、不同发展水平的乡村多功能转型,开展对比研究,补充中国乡村多功能转型实践模式和理论认知,与国际相关议题形成对话。

| [1] |

胡书玲, 余斌, 王明杰. 乡村重构与转型: 西方经验及启示[J]. 地理研究, 2019, 38(12): 2833-2845. [Hu Shuling, Yu Bin, Wang Mingjie. Rural restructuring and transformation: Western experience and its enlightenment to China[J]. Geographical Research, 2019, 38(12): 2833-2845. DOI:10.11821/dlyj020181133] |

| [2] |

Halfacree K. Rural space: Constructing a three-fold architecture[M]//Cloke P, Marsden T, Mooney P. Handbook of Rural Studies. London: Sage, 2006: 2-29.

|

| [3] |

Wilson G A. From productivism to post-productivism…and back again? Exploring the (un)changed natural and mental landscapes of European agriculture[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2001, 26(1): 77-102. DOI:10.1111/1475-5661.00007 |

| [4] |

Renting H, Rossing W A H, Groot J C J, et al. Exploring multifunctional agriculture. A review of conceptual approaches and prospects for an integrative transitional framework[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90: 112-113. DOI:10.1016/j.jenvman.2008.11.014 |

| [5] |

Holmes J. Impulses towards a multifunctional transition in rural Australia: Gaps in the research agenda[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22: 142-160. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.08.006 |

| [6] |

Pinto-Correia T, Breman B. New roles for farming in a differentiated countryside: The Portuguese example[J]. Regional Environmental Change, 2008, 9(3): 143-152. |

| [7] |

Holmes J. Cape York Peninsula, Australia: A frontier region undergoing a multifunctional transition with indigenous engagement[J]. Journal of Rural Studies, 2012, 28(3): 252-265. DOI:10.1016/j.jrurstud.2012.01.004 |

| [8] |

Song B J, Robinson G M, et al. Multifunctional agriculture in a periurban fringe: Chinese farmers' responses to shifts in policy and changing socio-economic conditions[J]. Land Use Policy, 2023, 133: 106869. DOI:10.1016/j.landusepol.2023.106869 |

| [9] |

Evans N. Multifunctional agriculture: A transition theory perspective[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26(1): 81-82. DOI:10.1016/j.jrurstud.2009.10.001 |

| [10] |

Potter C, Burney J. Agricultural multifunctionality in the WTO: Legitimate non-trade concern or disguised protectionism?[J]. Journal of Rural Studies, 2002, 18(1): 35-47. DOI:10.1016/S0743-0167(01)00031-6 |

| [11] |

Claudia B, Jeff H, Anna M. Institutional support for building resilience within rural communities characterised by multifunctional land use[J]. Land Use Policy, 2023, 132: 106808. DOI:10.1016/j.landusepol.2023.106808 |

| [12] |

Daugstad K, Ronningen K, Skar B. Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements: A Norwegian perspective in international context[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(1): 67-81. DOI:10.1016/j.jrurstud.2005.06.002 |

| [13] |

文军, 吴越菲. 流失"村民"的村落: 传统村落的转型及其乡村性反思——基于15个典型村落的经验研究[J]. 社会学研究, 2017, 32(4): 22-45, 242-243. [Wen Jun, Wu Feiyue. Villages with a loss of villagers: The transformation of the traditional villages and reflections on rurality[J]. Sociological Studies, 2017, 32(4): 22-45, 242-243.] |

| [14] |

陈水映, 梁学成, 余东丰, 等. 传统村落向旅游特色小镇转型的驱动因素研究——以陕西袁家村为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(7): 73-85. [Chen Shuiyin, Liang Xuecheng, Yu Dongfeng, et al. On the driving factors of the transformation from traditional village to tourism town: A case study of Yuanjiacun village in Shaanxi[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(7): 73-85.] |

| [15] |

陈燕纯, 杨忍, 王敏. 基于行动者网络和共享经济视角的乡村民宿发展及空间重构——以深圳官湖村为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 718-730. [Chen Yanchun, Yang Ren, Wang Min. Development process of rural homestay tourism and spatial restructuring with the actornetwork method from the perspective of shared economy: A case study of Guanhu village in Shenzhen[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 718-730.] |

| [16] |

李庭筠, 罗邱戈, 张金萍, 等. 基于扎根理论的琼北火山地区传统村落新业态发展探讨——以海口市美孝村为例[J]. 自然资源学报, 2020, 35(9): 2079-2091. [Li Tingyun, Luo Qiuge, Zang Jinping, et al. Research on development of new business forms for traditional villages in Northern Hainan volcano area based on the Grounded Theory: Taking Meixiao village in Haikou as a case[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(9): 2079-2091.] |

| [17] |

李平星, 陈雯, 孙伟. 经济发达地区乡村地域多功能空间分异及影响因素——以江苏省为例[J]. 地理学报, 2014, 69(6): 797-807. [Li Pingxing, Chen Wen, Sun Wei. Spatial differentiation and influencing factors of rural territorial multifunctions in developed regions: A case study of Jiangsu province[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(6): 797-807.] |

| [18] |

刘玉, 刘彦随, 郭丽英. 乡村地域多功能的内涵及其政策启示[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 103-106, 132. [Liu Yu, Liu Yansui, Guo Liying. Connotations of rural regional multifunction and its policy implications in China[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 103-106, 132. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.06.019] |

| [19] |

杨忍, 刘彦随, 龙花楼, 等. 中国乡村转型重构研究进展与展望——逻辑主线与内容框架[J]. 地理科学进展, 2015, 34(8): 1019-1030. [Yang Ren, Liu Yansui, Long Hualou, et al. Research progress and prospect of rural transformation and reconstruction in China: Paradigms and main content[J]. Progress in Geography, 2015, 34(8): 1019-1030.] |

| [20] |

张小林. 乡村空间系统及其演变研究[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 1999: 268-270. [Zhang Xiaolin. Research on Rural Space System and Its Evolution: A Case of Southern Jiangsu Province[M]. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 1999: 268-270.]

|

| [21] |

Liu Yansui, Liu Yu, Cheng Yufu, et al. The process and driving forces of rural hollowing in China under rapid urbanization[J]. Journal of Geographical Sciences, 2010, 20(6): 876-888. |

| [22] |

高慧智, 张京祥, 罗震东. 复兴还是异化?消费文化驱动下的大都市边缘乡村空间转型——对高淳国际慢城大山村的实证观察[J]. 国际城市规划, 2014, 29(1): 68-73. [Gao Huizhi, Zhang Jingxiang, Luo Zhendong. Renaissance or alienation? Spatial transformation of rural space of metropolis fringe area driven by consumer culture: Empirical observation on Dashan village of Gaochun international slow city[J]. Urban Planning International, 2014, 29(1): 68-73.] |

| [23] |

刘祖云, 刘传俊. 后生产主义乡村: 乡村振兴的一个理论视角[J]. 中国农村观察, 2018(5): 2-13. [Liu Zuyun, Liu Chuanjun. The postproductivist countryside: A theoretical perspective of rural revitalization[J]. China Rural Survey, 2018(5): 2-13.] |

| [24] |

房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越"现代化"发展范式[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 257-270. [Fang Yangang, Liu Jisheng. Diversified agriculture and rural development in China based on multifunction theory: Beyond modernization paradigm[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 257-270.] |

| [25] |

刘彦随, 刘玉, 陈玉福. 中国地域多功能性评价及其决策机制[J]. 地理学报, 2011, 66(10): 1379-1389. [Liu Yansui, Liu Yu, Chen Yufu. Territorial multi-functionality evaluation and decision-making mechanism at county scale in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2011, 66(10): 1379-1389.] |

| [26] |

徐凯, 房艳刚. 乡村地域多功能空间分异特征及类型识别——以辽宁省78个区县为例[J]. 地理研究, 2019, 38(3): 482-495. [Xu Kai, Fang Yangang. Spatial differentiation and type identification of rural territorial multi-functions in Liaoning province[J]. Geographical Research, 2019, 38(3): 482-495.] |

| [27] |

江燕玲, 潘卓, 潘美含. 农用地多功能视角下乡村旅游运营模式引导决策研究——基于重庆城郊25个行政村的调查分析[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 147-153. [Jiang Yanling, Pan Zhuo, Pan Meihan. Research on guide decision of operation mode of rural tourism from the perspective of multi-function of tourism from the perspective of multi-function of agricultural land: Based on an investigation analysis agricultural of 25 administrative villages in suburb of Chongqing[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 147-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.05.021] |

| [28] |

谷晓坤, 李小天, 许德娅, 等. 大城市居民对周边乡村多功能转型的响应——基于"知识—态度—行为"(KAP)模型的分析[J]. 地理研究, 2023, 42(6): 1598-1612. [Gu Xiaokun, Li Xiaotian, Xu Deya, et al. Responses of urban residents to rural multifunctional transition in the peri-urban areas: Analysis based on the "knowledgeattitude-behavior" (KAP) model[J]. Geographical Research, 2023, 42(6): 1598-1612.] |

| [29] |

马历, 龙花楼, 屠爽爽, 等. 基于乡村多功能理论的贫困村域演变特征与振兴路径探讨——以海南省什寒村为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1435-1446. [Ma Li, Long Hualou, Tu Shuangshuang, et al. Characteristics of change and vitalization pathways of poor villages based on multifunctional rural development theory: A case study of Zahan village in Hainan province[J]. Progress in Geography, 2019, 38(9): 1435-1446.] |

| [30] |

陈秧分, 黄修杰, 王丽娟. 多功能理论视角下的中国乡村振兴与评估[J]. 中国农业资源与区划, 2018, 39(6): 201-209. [Chen Yangfen, Huang Xiujie, Wang Lijuan. China's rural revitalization and its evaluation from the perspective of multifunctional theory[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2018, 39(6): 201-209.] |

| [31] |

李伯华, 周璐, 窦银娣, 等. 基于乡村多功能理论的少数民族传统聚落景观风貌演化特征及影响机制研究——以湖南怀化皇都村为例[J]. 地理科学, 2022, 42(8): 1433-1445. [Li Bohua, Zhou Lu, Dou Yindi, et al. Evolution characteristics and influence mechanism of ethnic traditional settlement landscape based on rural multifunctional theory: A case study of Huangdu village in Huaihua city, Hunan[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(8): 1433-1445.] |

| [32] |

甄雨, 马晓冬, 孙昕哲. 村域尺度的城郊乡村多功能演化与发展路径——以徐州市铜山区为例[J]. 地理科学进展, 2024, 43(3): 446-457. [Zhen Yu, Ma Xiaodong, Sun Xinzhe. Multi-function evolution and development path of suburban villages at village scale: A case study of Tongshan district, Xuzhou city[J]. Progress in Geography, 2024, 43(3): 446-457.] |

| [33] |

杨忍, 罗秀丽, 陈燕纯. 中国县域乡村地域多功能格局及影响因素识别[J]. 地理科学进展, 2019, 38(9): 1316-1328. [Yang Ren, Luo Xiuli, Chen Yanchun. Spatial pattern and influencing factors of rural multifunctionality at county level in China[J]. Progress in Geography, 2019, 38(9): 1316-1328.] |

| [34] |

李平星, 陈诚, 陈江龙. 乡村地域多功能时空格局演变及影响因素研究——以江苏省为例[J]. 地理科学, 2015, 35(7): 845-851. [Li Pingxing, Chen Cheng, Chen Jianglong. Temporal evolution and spatial differentiation of rural territorial multifunctions and the influencing factors: The case of Jiangsu province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(7): 845-851.] |

| [35] |

Yang W, Li W, Wang L C. How should rural development be chosen? The mechanism narration of rural regional function: A case study of Gansu province, China[J]. Heliyon, 2023, 9(10). DOI:10.1016/j.heliyon.2023.e20485 |

| [36] |

张城国. 欧盟的农村发展实践——以LEADER系列计划为例[J]. 世界农业, 2011(8): 10-15. [Zhang Chengguo. Rural development practices in the EU: The example of the LEADER series of programs[J]. World Agriculture, 2011(8): 10-15.] |

| [37] |

Prusa J, Konecny O, Hrabak J, et al. Beyond the story of the LEADER projects: Are organic farmers actors of multifunctionality and rural development?[J]. Land Use Policy, 2022, 166: 106046. DOI:10.1016/j.landusepol.2022.106046 |

| [38] |

Kostyaev A I. Rural areas of Russia's north-west borderland: Problems and development path[J]. Baltic Region, 2019, 11(4): 93-113. |

| [39] |

王兰. 新内生发展理论视角下的乡村振兴实践——以大兴安岭南麓集中连片特困区为例[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2020, 20(4): 65-74. [Wang Lan. The practice of rural revitalization under the new endogenous development theory: Taking the contiguous and extremely poor area in the south foot of the greater Xing An mountains as an example[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition), 2020, 20(4): 65-74.] |

| [40] |

何登录. 新内生式发展理论视角下贫困治理与乡村振兴的协同推进: 辩证逻辑、分析框架、推进路径[J]. 传承, 2022(3): 112-117. [He Denglu. Synergistic promotion of poverty governance and rural revitalization from the perspective of new endogenous development theory: Dialectical logic, analytical framework, and path of promotion[J]. Inheritance & Innovation, 2022(3): 112-117.] |

| [41] |

闫宇, 汪江华, 张玉坤. 新内生式发展理论对我国乡村振兴的启示与拓展研究[J]. 城市发展研究, 2021, 28(7): 19-23. [Yan Yu, Wang Jianghua, Zhang Yukun. Study on the enlightenment and extension of "New Endogenous" development theory to China's rural revitalization[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(7): 19-23.] |

| [42] |

Lowe P, Ray C, Ward N, et al. Participation in Rural Development: A Review of European Experience[M]. England: Centre for Rural Economy, University of Newcastle, 1998: 5-15.

|

| [43] |

Woods M. New directions in rural studies?[J]. Journal of Rural Studies, 2012, 28(1): 1-4. |

| [44] |

Cejudo E, Editors F N, Dawis R A, et al. Neo-endogenous Development in European Rural Areas[M]. Berlin: Springer, 2020: 301-304.

|

| [45] |

吴越菲. 从部门生产到区域繁荣: 面向农村新内生发展的政策转型及其反思[J]. 贵州社会科学, 2022(5): 158-168. [Wu Feiyue. From sectoral production to regional prosperity: Policy transformation toward new endogenous rural development and its rethinking[J]. Guizhou Social Sciences, 2022(5): 158-168.] |

| [46] |

Shucksmith M. Disintegrated rural development? Neo-endogenous rural development, planning and place-shaping in diffused power contexts[J]. Sociologia Ruralis, 2010, 50(1): 1-14. |

| [47] |

Ray C. Culture Economies: A Perspective on Local Rural Development in Europe[M]. Newcastle, England: Centre for Rural Economy, University of Newcastle upon Tyne, 2001: 25-36.

|

| [48] |

Scott M, Gallent N, Gkartzios M. The Routledge Companion to Rural Planning[M]. London: Routledge, 2019: 159-169.

|

| [49] |

Lucas O, Mary O. Community-based social enterprises as actors for neo-endogenous rural development: A multi-stakeholder approach[J]. Sociologia Ruralis, 2022, 87(4): 1191-1218. |

| [50] |

Qu M, Zollet S. Neo-endogenous revitalisation: Enhancing community resilience through art tourism and rural entrepreneurship[J]. Journal of Rural Studies, 2023, 97: 105-114. |

| [51] |

Thomas D, Wibke S, James K, et al. The Leader programme 2007—2013: Enabling or disabling social innovation and neo-endogenous development? Insights from Austria and Ireland[J]. European Urban and Regional Studies, 2016, 23(1): 56-68. |

| [52] |

Angelo B, Alberto S, Marco V, et al. Neo-endogenous rural development in favor of organic farming: Two case studies from Italian fragile areas[J]. European Countryside, 2020, 12(1): 1-29. |

| [53] |

赵海涛, 李梓恒, 刘书睿. 乡村振兴视域下新内生式发展理论的解释——以北京市平谷区T村为例[J]. 安徽农学通报, 2019, 25(13): 10-14, 35. [Zhao Haitao, Li Ziheng, Liu Shurui. Interpretation of new endogenous development theory from the perspective of rural revitalization strategy: Take T village in Pinggu district as an example[J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2019, 25(13): 10-14, 35.] |

| [54] |

杨锦秀, 刘敏, 尚凭, 等. 如何破解乡村振兴的内外联动而"内"不动: 基于成都市蒲江县箭塔村的实践考察[J]. 农业经济问题, 2023(3): 51-61. [Yang Jinxiu, Liu Ming, Shang Pin, et al. How to crack the weak internal participation in rural revitalization: Based on the practice investigation of Jianta village, Pujiang county, Chengdu[J]. Issues in Agricultural Economy, 2023(3): 51-61.] |

| [55] |

吴茂英, 张镁琦, 王龙杰. 共生视角下乡村新内生式发展的路径与机制——以杭州临安区乡村运营为例[J]. 自然资源学报, 2023, 38(8): 2097-2116. [Wu Maoying, Zhang Meiqi, Wang Longjie. The path and mechanism of neo-endogenous rural development from the perspective of symbiosis: A case study of rural operation in Lin'an district, Hangzhou[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(8): 2097-2116.] |

| [56] |

Latour B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor Network Theory[M]. New York, USA: Oxford University Press, 2005: 15-37.

|

| [57] |

胡晓亮, 李红波, 张小林, 等. 发达地区乡村空间商品化的过程与机制解析——以苏州市西巷村为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(1): 171-182. [Hu Xiaoliang, Li Hongbo, Zhang Xiaolin, et al. Process and mechanism of the commodification of rural space in developed areas: A case study of Xixiang village in Suzhou city[J]. Progress in Geography, 2021, 40(1): 171-182.] |

| [58] |

李伯华, 陈新新, 窦银娣, 等. 行动者网络视角下传统村落空间治理研究——以湖南省岳阳市张谷英村为例[J]. 地理科学, 2023, 43(7): 1154-1166. [Li Bohua, Chen Xinxin, Dou Yindi, et al. Space governance of the traditional settlement based on the perspective of actornetwork: Taking Zhangguying village as case study[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(7): 1154-1166.] |

| [59] |

艾少伟, 苗长虹. 从"地方空间"、"流动空间"到"行动者网络空间": ANT视角[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 43-49. [Ai Shaowei, Miao Changhong. "Space of places", "space of flows" and "space of actor-networks": From the perspective of ANT[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 43-49. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.02.008] |

| [60] |

Murdoch J. Networks: A new paradigm of rural development?[J]. Journal of Rural Studies, 2000, 16(4): 407-419. |

| [61] |

王伟, 乔家君, 程遂营, 等. 基于行动者网络理论的重渡旅游专业村集聚演化机制[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 155-163, 180. [Wang Wei, Qiao Jiajun, Cheng Suiyin, et al. An analysis of the evolution mechanism of Chongdu tourism village cluster based on the theory of actor network[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 155-163, 180. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.018] |

| [62] |

Williams C C. A critical evaluation of the commodification thesis[J]. The Sociological Review, 2002, 50(4): 525-542. |

| [64] |

Smithers J, Joseph A E, Armstrong M. Across the divide(?): Reconciling farm and town views of agriculture-community linkages[J]. Journal of Rural Studies, 2005, 21(3): 281-295. |

| [65] |

吴晓燕, 赵普兵. 协同共治: 乡村振兴中的政府、市场与农村社会[J]. 云南大学学报(社会科学版), 2019, 18(5): 121-128. [Wu Xiaoyan, Zhao Pubing. Collaborative governance: Government, market and rural society in the process of rural revitalization[J]. Journal of Yunnan University, 2019, 18(5): 121-128.] |