传统村落是我国数千年农耕文化的结晶,兼具深厚的文化底蕴和优美的自然风光,是乡村振兴进程中的宝贵文化遗产与重要空间载体。自党的十九大报告提出实施乡村振兴战略以来,乡村旅游已成为促进农业转型升级、农村和美宜居、农民增收致富的重要抓手,也为推动传统村落可持续发展提供了可行路径。文化景观作为地域文化传承的载体和村落发展变迁的见证,在传统村落旅游发展过程中大放异彩,是传统村落旅游的核心吸引力所在[1]。然而,旅游产业的介入及其本身所具有的高度敏感性特征为传统村落的发展掺入了诸多不确定因素,其文化景观受到深度干扰而发生不同维度和不同层次的演变,并显现出物质文化景观破碎化、非物质文化景观边缘化等脆弱性特征。在乡村旅游日益成为传统村落经济发展重要支点与乡村振兴动力源泉的当前语境下,探明传统村落文化景观的演化过程和动力机制,进而建构一个具有韧性能力的系统以保证文化景观的良性演化和永续传承,其重要性和迫切性显得尤为突出。

韧性(Resilience)源于拉丁语“resilire”,本意为“回到原始状态”。19世纪中期,韧性研究发轫于物理学领域,指材料受到冲击变形后恢复到初始状态的能力,其后逐渐拓展至生态学、社会学、经济学、人居环境学等领域,研究范式也经历了从工程韧性到生态韧性再到演进韧性的迭代,不仅关注系统对外界干扰的抵御能力,更强调系统通过适应性调整而实现转型更新的能力。在人类社会面临的不确定冲击不断加剧的情境下,演进韧性以其系统性、多稳态性、动态性的思维方式,逐渐成为可持续发展研究领域的重要分析工具。其中,在人居环境学领域,国内外早期韧性研究主要集中在城市地区,聚焦于自然灾害扰动下城市的适应与恢复,在韧性研究框架构建、评价指标选取等方面积累了宝贵经验[2, 3]。进入21世纪,作为对全球性乡村衰退问题的回应,韧性研究对象逐渐由城市转向乡村,关注自然或人为扰动影响下韧性乡村聚落的培育和建设,产生了一系列的研究成果[4]。就乡村旅游地而言,旅游开发对乡村社区造成了产业结构转型、文化内涵重塑、地域空间重构、自然生态改变等一系列深远的影响,如何提升其韧性因此成为学者关注的焦点[5, 6]。总体来看,当前乡村旅游地韧性研究多集中于自然依托型旅游地,对传统村落等拥有丰富历史文化资源的人文型旅游地缺乏应有的关注。事实上,传统村落旅游地因其社区、景区和旅游吸引物的高度重合,发展中的不确定性和冲突性远高于自然型旅游地,以此为例开展韧性研究不但能刻画出旅游发展对传统地域文化景观的影响,而且还能反映出韧性建构过程中社会和人的作用。从研究内容来看,已有韧性研究通常建立涵盖社会、经济、生态等多维度的分析框架,即将上述要素放在同一层次对韧性进行静态“扁平化”评价[7, 8]。如何回归到韧性的本质内涵,以动态演化的思维范式来审视韧性的形成发展过程,有待进一步深化。尤其是在后疫情时代,传统村落旅游业的复苏并非简单地回归过去,文化景观也亟需实现韧性能力的进阶,这是传统村落文化景观韧性研究的关键所在,同时也是其旅游高质量发展和现代化转型的基础和前提[9]。与此同时,我国对传统村落文化景观的研究主要集中在景观基因识别[10]、类型划分[11]、感知评价[12]等方面,并对旅游发展背景下物质文化景观的演化投入了较大研究热情[13],但对非物质文化景观缺少足够的重视,更鲜有研究基于韧性视角揭示文化景观演化规律,致使当前对文化景观的保护手段仍然趋向于静态保护和刚性管理,亟需建立一种更具动态性、系统化的思维来科学回应文化景观的保护发展需求。

苏州市地处长江三角洲中部,社会经济发达。早在20世纪80年代,就开启了江南乡村旅游的先河。近年来,苏州市将传统村落旅游作为深入实施文旅融合发展战略的重要抓手,在旅游产品、业态方面进行了有益探索和创新。基于此,本文在厘清传统村落文化景观韧性概念内涵的基础上,基于动态过程视角从缓冲能力、适应能力、转型能力三个维度构建韧性分析框架,以苏州市陆巷古村为例,基于适应性循环模型梳理传统村落文化景观韧性演化过程,并借助扎根理论揭示其演化机理,以期打开传统村落文化景观韧性演化过程与机理的“黑箱”,并为推动传统村落旅游高质量发展和现代化转型提供实践启示。

1 传统村落文化景观韧性概念内涵与分析框架 1.1 传统村落文化景观韧性概念内涵传统村落文化景观是特定地域环境中人类与自然长期协同演化而形成的复杂适应系统,是建筑古迹、历史街巷等物质文化景观和民俗节庆、手工技艺等非物质文化景观历时性、共时性的统一体,动态演进是其本质特征[14]。面对各种风险挑战及其引发的负面效应,传统村落文化景观要实现活态传承和良性演进,必须保证空间维度上的完整性和时间维度上的延续性。这一前提要求在分析传统村落文化景观的共时性特征时,不仅要明确物质文化景观和非物质文化景观是不可分割的有机整体,同时还要考虑其与社会、经济、生态等因素之间的复杂交互作用;而在历时性特征上,传统村落文化景观不应被视为一套在时间和空间上的固定实践,而是必须具备应对外界变化的韧性能力,即韧性应成为其在不确定性冲击情境下维持发展稳定并实现创新转型的关键属性[15]。因此,借鉴已有研究[16, 17],结合传统村落旅游发展实践,将文化景观韧性定义为:传统村落文化景观系统在应对旅游开发及其引发的一系列扰动冲击时,能够有效抵御缓冲、快速适应恢复以及实现转型更新的能力,具体表现为文化景观系统结构的稳定性和功能的持续性。

1.2 传统村落文化景观韧性分析框架在演进韧性的研究中,Holling等提出了用于诠释社会—生态系统动态运行机制的适应性循环模型,指出大部分社会—生态系统在受到干扰后将依次经历由开发、维持、释放、更新4个阶段构成的适应性循环过程,之后进入新的适应性循环圈,在如此循环迭代中实现螺旋上升[18]。适应性循环广泛存在于乡村聚落发展历程中[19],其阶段性特征很好地诠释了旅游干扰下传统村落文化景观演化的内涵,为文化景观演化阶段的划分提供了启发式模型:开发阶段对应旅游探索起步期,随着政策、资金、人才、信息等要素的快速注入,文化景观系统积极吸聚外界能量,加强内部组分间的联系,景观要素的多样性得到丰富、连通度得以拓展、发展潜力得以激发,韧性逐渐提升;维持阶段对应旅游蓬勃发展期,随着村落旅游发展规模的不断壮大,文化景观的潜力趋于稳定并最终达到本轮循环的最高值,景观要素间的联系过度紧密,逐渐失去应对突发事件的灵活性,调整适应能力减弱,韧性随之降低;释放阶段对应旅游停滞衰退期,旅游传统动力衰减,旅游发展模式固化直至僵化,典型景观要素丧失原有功能,重大干扰的出现给旅游业造成严重冲击,同时打破原先维持的僵局,引发“创造性破坏”过程,为文化景观系统的更新和重组提供了契机;更新阶段对应旅游重构再兴期,旅游业不断寻求新的发展路径以打破原有边界,旅游新旧动能得以转换,文化景观也在经过内部要素重组、结构变迁和功能转化后,最终实现转型升级,由此迈入新一轮适应性循环过程[20]。

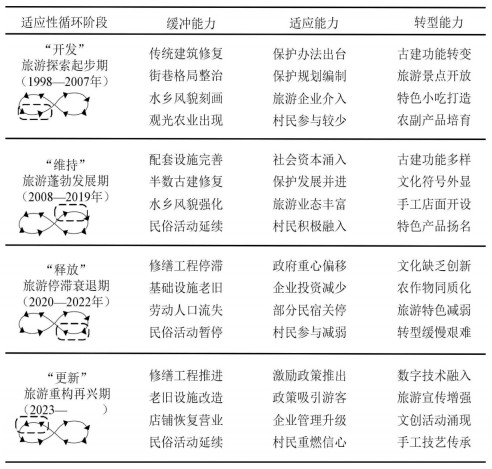

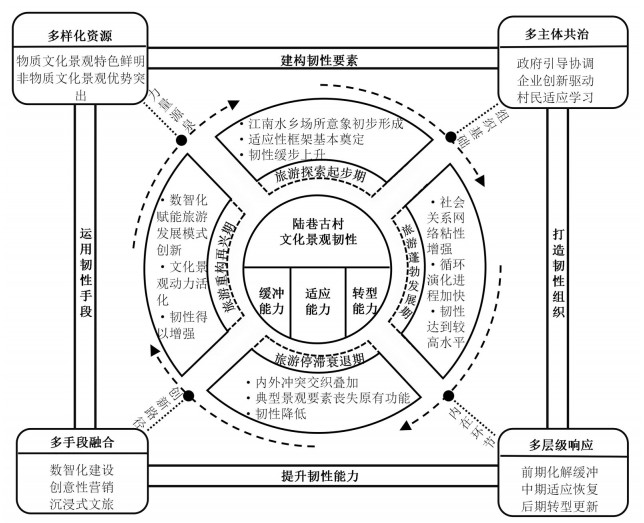

当旅游初始干扰或冲击程度较低时,传统村落利用其长期储备的资源存量吸收化解负面影响以缓冲干扰,最大程度地维持文化景观既有结构和功能的稳定;当扰动冲击持续增强并超出文化景观系统的缓冲能力时,系统开始进行优化调整以适应变化环境,避免发生结构或功能衰退、崩溃的危险;当旅游负面效应进一步凸显,传统发展模式难以为继,文化景观系统必须引入新状态变量(新技术、新业态、新旅游吸引物等)来实现路径突破和创新转型,从而使其结构与功能达到新的平衡状态。由此,缓冲能力、适应能力、转型能力构成了环环相扣、层层递进的传统村落文化景观韧性分析框架[21, 22](图 1)。其中,缓冲能力是指传统村落文化景观吸收化解干扰、维持自身结构与功能稳定的能力,是韧性建构的基础和前提,物质和非物质文化景观资源的保存度、丰富度以及两者交互联系形成的鲁棒效应是影响缓冲能力的主要因素;适应能力是指传统村落文化景观通过调整逐渐适应不确定性环境,并尽快恢复核心结构和功能的能力,政策制定、规划引领、资金支持、社会整合等是形成文化景观适应能力的主要因素;转型能力是指文化景观创新发展模式和路径,推动景观资源重组和价值重构,最终实现创造性转化与创新性发展的能力,制度变革、组织学习、融合创新、技术进步等是影响文化景观转型能力的主要手段。在旅游发展的不同阶段,文化景观韧性能力建设的核心诉求也不相同,既强调文化景观的原真性保护,也重视文化景观的创新性发展,最终推动形成集文化景观保护与发展于一体的韧性网络体系。

|

图 1 传统村落文化景观韧性分析框架 Fig.1 The Analytical Framework for Resilience of Traditional Village Cultural Landscapes |

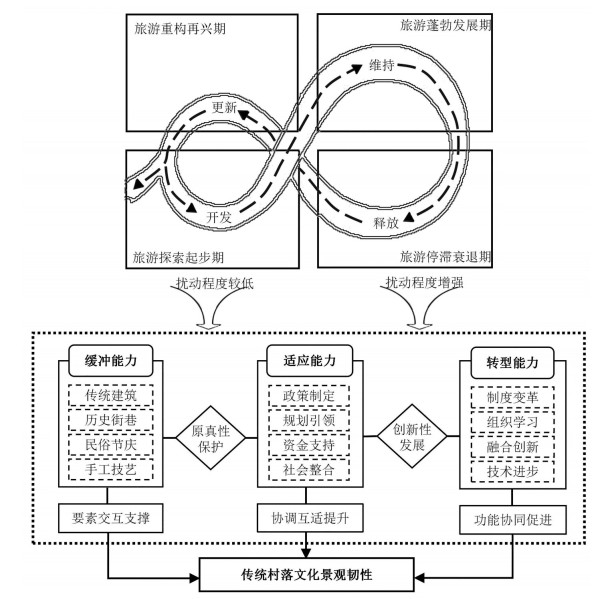

陆巷古村位于苏州市吴中区东山镇西北侧、太湖之滨,村域面积7.19平方公里,总人口5170人(图 2)。本研究选取该村作为典型案例,主要原因如下:①陆巷古村历史悠久,文化景观资源丰富,至今仍保存着一街六巷的整体格局和太湖之畔特有的渔茶民俗,是第三批中国历史文化名村、首批国家级传统村落和国家5A级景区,素有“太湖第一古村”美誉。②陆巷古村作为江南地区最早进行旅游开发的传统村落之一(始于1998年),经过二十余年发展,其文化景观在结构和功能上均发生了显著变迁:结构上呈现空间重构特征,功能上呈现文化调适趋势,为观察旅游扰动下的文化景观演化提供了理想样本。③陆巷古村在进入旅游快速发展期后,该村文化景观既面临周边同质化竞争导致的旅游吸引力衰减困境,又遭遇传统与现代融合过程中的创新瓶颈。而陆巷古村的系统性应对策略,为同类传统村落可持续发展提供了可资借鉴的转型经验。

|

图 2 陆巷古村区位 Fig.2 Location of Luxiang Village |

扎根理论是一种广泛应用于社会过程分析的质性研究方法[23]。该方法从原始资料入手,通过自下而上地不断提取归纳,最终上升到理论建构,具有与原始资料联系紧密、概括精准的特点。本文研究对象——陆巷古村属于微观尺度的案例,一方面,传统村落文化景观是一个复杂适应系统,其韧性演化机制是一个系统而抽象的问题,而扎根理论研究方法强调个体与景观的交互过程,能够有效揭示文化景观韧性演化的微观驱动机理;另一方面,单个村落研究尺度较小,统计数据收集困难且容易忽略个体差异和细微变化,通过深度访谈等获取的一手数据最为鲜活,也最贴近村落实际情况。因此本文采取扎根理论方法,参考已有研究[24],利用Nvivo 11软件对访谈内容依次进行开放式编码、主轴式编码、选择式编码和饱和度检验,最终生成陆巷古村文化景观韧性演化机理的理论框架。

2.3 数据来源数据主要来源如下:①2022年3—6月,收集整理与陆巷古村有关的文本资料,包括政策文件、地方史志、规划成果、新闻报道、网络资料等。②2022年7月8—13日,到陆巷古村进行实地调研,包括观察走访、照片拍摄、录音录像、深度访谈等,访谈对象为古村旅游发展涉及的各类利益主体代表,涵盖本村村民25人、个体旅游从业者20人、传统手工艺人2人、旅游企业员工10人、村干部5人、镇政府工作人员1人,共计63人。③2023年11月8—9日,为探究疫情后陆巷古村文化景观变化情况而展开补充调研,新增访谈村民5人、个体旅游从业者2人、村干部2人。在访谈过程中,调研团队以日为单位,及时整理复盘访谈内容,并据此对次日访谈内容进行调整,删除已饱和的访谈题项,同时将新增理论线索补充到访谈提纲中,以确保数据涵盖的每一范畴达到饱和,并在访谈样本中预留3份用于饱和度检验。

3 旅游扰动下传统村落文化景观韧性演化过程将陆巷古村文化景观韧性演化嵌入到适应性循环过程之中,不难发现:自1998年旅游发展至今,陆巷古村文化景观系统历经开发、维持、释放、更新四个阶段,分别对应旅游探索起步期(1998—2007年)、蓬勃发展期(2008—2019年)、停滞衰退期(2020—2022年)和重构再兴期(2023年至今)。由于每个阶段的旅游发展水平不一,对文化景观的干扰程度迥异,且物质文化景观和非物质文化景观的韧性演化路径有所不同,因此采用横向和纵向相结合的方式全面梳理陆巷古村文化景观韧性演化过程,其中,横向角度主要关注不同文化景观要素的韧性是如何演化的;纵向角度主要分析在不同旅游发展阶段,文化景观韧性在缓冲能力、适应能力和转型能力维度是如何表现的。

3.1 “开发”——旅游探索起步期(1998—2007年)(1)缓冲能力

1998—2003年,政府出资修复了一批重要传统建筑,如明宰相王鏊故居——惠和堂等名人故居、王家祠堂等公共建筑;对紫石街等历史街巷进行了风貌提升改造。2004 —2007年,完成了对中心区域“一街六巷三河港”鱼骨状格局的整治。古村小桥流水、粉墙黛瓦、窄密路网的江南水乡特色逐渐鲜明。此外,枇杷、杨梅、碧螺春茶种植等观光农业的出现改变了原有农业景观的单一格局,景观的异质性得到增强。整体上,陆巷古村以江南水乡风貌为核心的柔性张力初步显现,自然本底优势凸显,文化场所意象逐渐形成,但对非物质文化景观关注尚少。

(2)适应能力

2005年,苏州市政府颁布了《古村落保护办法》,首次允许村民以其所有的古建筑入股;2006年,东山镇政府出台了《东山陆巷古村保护管理暂行办法》,成立了古村保护领导与管理小组,牵头编制了《苏州东山陆巷古村落保护与发展规划》,明确了古村保护发展原则和方向。在政府授权下,东山镇旅游开发公司开始介入到古村景点打造、古迹修复中来,与村集体按一定比例分配收益,“政府+旅游企业+村集体”的开发模式初步形成。此外,村落开始引入民间资本,宝俭堂、王家宗祠等古建筑被富商购置后由其自行修缮。总体而言,陆巷古村中权治关系出现,文化景观系统的适应性治理框架基本奠定,社会网络趋向复杂化,但村民对旅游开发的介入较为有限。

(3)转型能力

2002年,经政府出资修缮后的惠和堂作为村内第一个旅游景点对外开放,随后大部分修缮完毕的古建筑陆续对外开放,其传统居住功能得以转换为商业功能。2004年,村落在古建筑景点的基础上打造了一些新旅游景点,如依托自然风光打造的“寒谷仙境”。与此同时,村内特色小吃“白玉方糕”声名鹊起,以新鲜枇杷制作的农副产品也成为了古村的特产以及旅游吸引物,形成了“观光旅游+休闲农业”的发展模式,由此推动陆巷古村文化景观系统的自组织能力不断提升,循环演化进程有序推进,为实现初步进阶式突破创造了条件。

3.2 “维持”——旅游蓬勃发展期(2008—2019年)(1)缓冲能力

2010年,政府出资修建了生活污水处理站,开辟环山公交线路,旅游配套设施的完善使得古村的文化景观类型更加丰富。同时,鼓励业主自行修缮古民居,之后将其纳入古村旅游公司统一管理,统一对外开放,业主则可以参与门票收入分成。2016年底,全村半数以上的明清古建修缮完毕,历史街巷经过立面改造后更加凸显江南传统风貌特色。另外,政府开始注重对非物质文化景观的保护与发掘,如邀请民间艺人在陆巷古村举办苏绣、玉雕等苏工展览;每逢节假日推出东山猛将会、东山台阁表演等民俗活动。随着文化景观要素的不断嵌入与整合,物质文化景观和非物质文化景观之间的联系互动愈发紧密,典型文化景观的符号化过程逐渐完善,文化场所意象不断强化。

(2)适应能力

2010年,镇政府牵头编制了第二版《苏州市东山镇陆巷历史文化名村保护规划》,一方面继续鼓励业主自行修缮古建筑,按投资比例参与门票收入分成;另一方面积极吸引资本和人才等要素向古村聚焦,打造“状元阁臣故里,院士教授摇篮”文化品牌。随着越来越多的企业加入古村旅游开发,村内陆续建成了古巷轩湖景农家乐、假日酒店、守溪影视文化主题街等,并修复了三友堂博物馆、民国菜市场,旅游业态日益丰富。与此同时,从事旅游产业活动的村民不断增多,促进了村落旅游的内生式发展,并带动了村民生产生活方式和居住空间形态的转变。然而,村民与旅游开发公司之间的矛盾开始凸显,如严格收取门票给村民出行造成了不便;部分村民在村口倒卖门票,导致主要景点都增设了检票处,直接影响游客的旅游体验。

(3)转型能力

2008年,村内第一家民宿——宝俭堂民宿正式开业,此后多处私人古建被改造为民宿,并开始注重传统建筑、传统工艺等文化符号的外显,在民宿、饭店和商铺中保留并放大传统文化符号。此外,古村与苏州青年手艺人协会合作,引进了一批手工艺人才,在村内开设石刻、核雕等手工艺品店铺。特色饮食方面,古村紫石街上的百年白玉方糕经过中央电视台等媒体的宣传而声名远扬;白沙枇杷成为村内第一大果品,不仅登上了村口宣传牌,也成为了吸引游客远道而来的特产美食之一。

3.3 “释放”——旅游停滞衰退期(2020—2022年)(1)缓冲能力

疫情期间,持续高昂的古建筑修缮费用导致部分村民投资疲软,一些古建修缮中断或停滞,古建风貌衰败现象开始显现,如遂高堂。加之一些旅游基础设施建设滞后,如老破小的垃圾收集点和公厕不能满足游客对于安全、舒适的需求,且与古村历史风貌极不协调。同时,受疫情影响,村民聚焦活动减少,传统民俗节庆活动基本叫停,传统社会文化体系弱化。由于游客数量和旅游收益的急剧减少,部分村民选择外出打工,劳动人口的流失进一步导致古村出现凝聚力衰退、内生动力不足等问题。

(2)适应能力

政府的工作重心向疫情防控偏移,对村内文化景观的保护工作有所松懈。旅游公司的门票收入受游客数量骤降和“黄牛”倒卖门票的影响而大幅下降,进行福利分配和再投资的资金有限,不得不暂停修建旅游设施。受疫情影响,传统的游览观光模式对游客的吸引力持续下降,部分民宿、农家乐的主人选择关停店铺。可见,面对疫情的迅猛冲击与干扰,陆巷古村文化景观系统未能及时做出适应性调整,社会关系网络黏性减弱,社会资本逐步释放,内外部矛盾和风险的交织叠加使得系统功能开始瓦解。

(3)转型能力

随着东山景区其他旅游村落的兴起,陆巷古村自身的旅游特色不再突出,面临着旅游竞争力严重下降的困境。为此,政府与旅游企业合作推出了“紫石街集市”等文创活动吸引游客,但受疫情影响,效果并不显著。枇杷、碧螺春等特色茶果在周围村落也开始生产,仅以传统建筑与特色小吃作为古村的旅游吸引物略显单薄,已无法满足游客不断升级的消费需求和日益多元的文化娱乐需求,文化景观系统转型缓慢而艰难。

3.4 “更新”——旅游重构再兴期(2023年至今)(1)缓冲能力

防疫政策调整使得古建筑修缮工程回归正轨,政府、旅游企业、村民相继回归到陆巷村的开发与保护中:苏州富商出资购买怀古堂并进行修缮;旅游企业对部分倒塌老宅进行重建,并改造为精品餐厅;政府出资改造老旧旅游配套设施,开展景区景容景貌和环境综合整治。此外,惠和堂在节假日期间举办了多场传统艺术表演活动,如昆曲、评弹、锡剧、越剧等,文化场所意象不断丰富与重塑。疫情期间暂时关停的店铺开始重新营业,部分青壮年劳动力返乡创业,古村重新焕发出活力,文化景观要素得以重组、功能逐步恢复。

(2)适应能力

吴中区人民政府制定了《古建筑保护奖励补助专项资金管理办法》,对社会力量、单位和个人实施的文物保护工程项目进行奖励补助,力求为传统建筑保护注入新活力。同时推出“太湖度假区百万补贴”活动吸引游客,引导旅游企业承接陆巷古村的旅游经营。旅游公司将互联网数字技术应用于陆巷古村旅游管理中,如门票分销系统的使用不仅有效遏制了“黄牛”倒票等行为,也提升了旅游服务质量,更好地满足游客需求。

(3)转型能力

政府与旅游公司充分利用各种新媒体和新技术,让古村成为流量、用户、传播、创作者、媒介元素的展示之地。旅游宣传越来越突出古村的文化优势,深度打造文旅网红打卡点,有关内容在抖音、小红书、微博等平台不断生产。各种各样的文旅文创活动不断涌现,如推出沉浸式剧本杀、星空音乐会等活动;承办“青绘乡村”青年文化创意设计大赛;依托“宰相故里”书香文化开展研学活动;开设苏绣、扇子等传统手工艺体验课程;举办碧螺春手工炒制技艺传承活动等。总之,文化、信息、技术等要素成为推动古村旅游模式创新的重要引擎,数智化赋能使得古村旅游逐渐从过去依托山水、古建等转向沉浸式游览、交互式体验,传统文化与大众消费文化融合交织,为旅游业高质量发展并融入中国式现代化实践注入了全新动能。

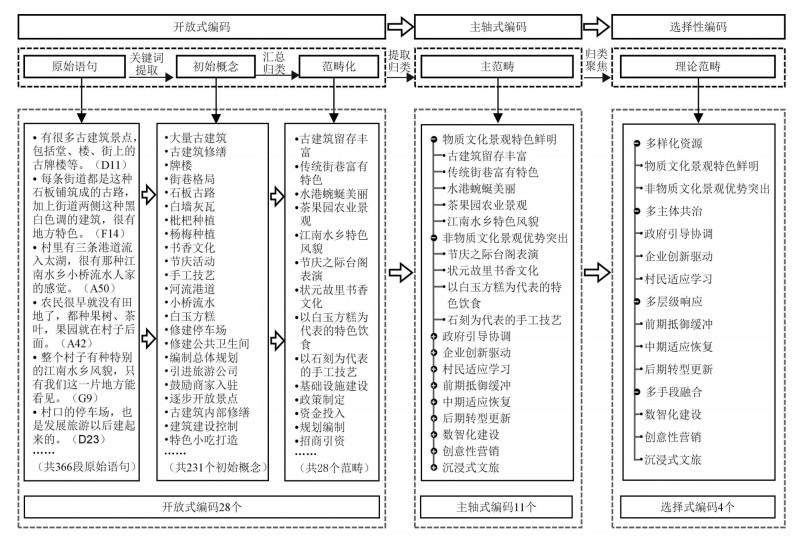

综上可知,在旅游开发驱动下,陆巷古村文化景观韧性演化具有阶段性和波动性特征,但韧性能力整体上呈现出螺旋式上升态势。就表现形式而言,在旅游发展初期,由景观资源本底等形塑而成的缓冲能力在韧性演化过程中占据先导地位,但随着旅游发展环境的变化以及疫情冲击的出现,缓冲能力对于韧性的支撑作用大大减弱,数字技术、文创活动等开始成为文化景观韧性提升的有效动能,即文化景观韧性实现了核心驱动力量从缓冲能力到转型能力的进阶(表 1)。

| 表 1 陆巷古村文化景观韧性演化过程 Tab.1 Resilience Evolution Process of Cultural Landscapes in Luxiang Village |

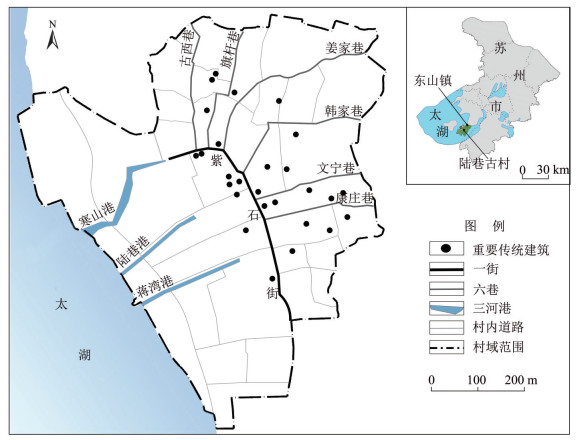

遵循扎根理论研究程序,逐字逐句检视访谈资料,提取每个句段的关键词,对访谈文本进行开放式编码。经过对原始访谈语句中的关键词提取,初步形成了231个初始概念,再汇总归类得到28个基础范畴,包括古建筑留存丰富、传统街巷富有特色、水港蜿蜒美丽、茶果园农业景观、江南水乡特色风貌、节庆之际台阁表演、状元故里书香文化等(图 3)。

|

图 3 基于扎根理论的文本分析 Fig.3 Text Analysis Based on Grounded Theory |

开放式编码的处理过程较为粗放,得到的是碎片式的原始资料集合,此时需要通过主轴式编码将其再次归类和聚焦,以生成更能概括核心内容的主范畴。如图 4所示,将开放式编码中的28个基础范畴进一步归纳为11个主范畴,分别为物质文化景观特色鲜明、非物质文化景观优势突出、政府引导协调、企业创新驱动、村民适应学习、前期抵御缓冲、中期适应恢复、后期转型更新、数智化建设、创意性营销、沉浸式文旅。

|

图 4 陆巷古村文化景观韧性演化机理 Fig.4 Resilience Evolution Mechanism of Cultural Landscapes in Luxiang Village |

选择式编码是在主范畴分析结果的基础上,识别出能够概括各个主范畴的理论范畴,并通过故事线刻画将理论范畴联系起来的过程。如图 3所示,最终确定陆巷古村文化景观韧性演化机理的4个理论范畴为多样化资源、多主体共治、多层级响应、多手段融合,并刻画出如下故事线:文化景观韧性演化是在多样化文化景观资源韧性要素的支撑下,以政府、旅游企业、村民等多主体共建的韧性组织为保障,通过数智化、“文旅+”等多手段的创新驱动作用,实现文化景观韧性能力的多层级跃迁。

4.1.4 饱和度检验结束以上编码步骤后,为检验现有理论构建是否彻底完成且全面涵盖核心范畴,需进行饱和度检验。具体操作方法为对3份预留访谈资料(访谈编号61—63)进行与上文同样的编码操作,结果未发现影响理论模型构建的新概念及范畴,因此可以确定陆巷古村文化景观韧性演化机理模型建构已基本饱和。

4.2 陆巷古村文化景观韧性演化机理分析 4.2.1 多样化资源是文化景观韧性形成的力量源泉自陆巷古村发展旅游以来,在面对内外部冲击时能够有效化解负面影响,维持其核心结构的稳定和功能的延续,与古村丰富多样的文化景观资源密不可分。其作为关键的韧性要素,为应对复杂多变的环境创造了良好的回旋空间,并为旅游产业优化升级提供了必要的条件保障。在访谈过程中,村民们处处流露出对村内文化景观的自豪之情:“我们村里的景观很别致,很多古建筑、古牌坊都是值得一看的(D2)”“果园就在村子后面,好几十年都没有变化(A42)”“我们村书香文化底蕴很丰富,出过状元、宰相,也有很多近代大学教授、博士是陆巷人(E29)”。

物质文化景观资源方面,陆巷古村“一街六巷三河港”的鱼骨状街巷肌理、30多栋保存完好的明清古建筑、秀丽旖旎的自然山水环境与沃野千里的江南水乡农业景观构成了优质的旅游吸引物,奠定了该村旅游业的起步高度及发展潜力,并为危机应对提供了必不可少的保护屏障;非物质文化景观资源方面,“以学立业,崇文重教”的社会风气深深烙印在村民的日常生活和行为方式中,赋予古村浓厚的文化气息和独特的场所精神,也在很大程度上保护了文化景观的延续,造就代代传承的韧性文化基因。即使是面对东山景区其他旅游村落的兴起和疫情危机,古村也能灵活配置文化景观要素,适时调整发展策略适应环境变化,最终实现突破转型。

4.2.2 多主体共治是文化景观韧性建构的组织基础旅游开发扰动下,传统村落文化景观不再是单一僵化的地理实体,而是多元利益主体嵌入后所形成的复杂聚合体,其韧性演化是政府引导协调、旅游企业创新驱动、村民适应学习等协同互动的结果。其中,地方政府作为制度的制定者、目标的协调者和责任的承担者,通过政策制定、资金投入、规划编制、招商引资等手段,统筹各利益主体参与到古村旅游开发建设中,搭建多主体互动协作的韧性纽带,引导文化景观朝着积极的方向演化,是陆巷古村文化景观韧性建构的主导力量;旅游企业一方面在充分尊重文化景观固有精神特质的前提下,将数字技术、智慧管理、文化创意等要素融入本土实践,激活旅游发展新动能;另一方面积极主动承担社会责任,通过每年给全村60岁以上居民发放福利等手段与村民之间形成良性互动,实现了文化景观保护与开发的双赢,是文化景观韧性建构的关键外源;本地村民作为陆巷古村旅游场域中最具活力的主体,在社区教育、公众参与、社会精英等的带动下积极开展适应性学习,包括响应政策参与古村保护、返乡二次创业、填补细分市场等,是文化景观韧性建构的坚实内核。在此过程中,以构筑多元一体、互利共赢的利益实现机制为桥梁和纽带,政府、旅游企业、村民等多元主体有机结合起来,打破了传统的政府自上而下的单向度治理模式,所形成的“政府牵头、企业运营、村民入股”共建共治共享格局为文化景观韧性建构奠定了新的组织基础,实现了“公”与“私”的有机结合、“内”与“外”的联动融合,重塑了乡村社会网络和治理模式,增强了文化景观应对内外干扰的韧性能力。

4.2.3 多层级响应是文化景观韧性生长的内在环节韧性作为传统村落文化景观与环境动态交互的结果,其形成不是一蹴而就的,而是围绕前期抵御缓冲、中期适应恢复、后期转型更新等多个层级而发生的一系列链式反应。在古村旅游开发的不同阶段,文化景观响应外界扰动的方式及程度有所不同,其对应的韧性能力的构成和表现也呈现出差异性,总体上表现为核心驱动力量从基于“生存”理念的缓冲能力到基于“发展”理念的转型能力的进阶。具体而言,缓冲能力是旅游驱动下陆巷古村文化景观韧性进阶的第一个阶段,是为应对旅游发展冲击,将隐匿于文化景观内部的韧性基因通过资源建构迅速激活进而承载冲击的过程;适应能力是陆巷古村文化景观韧性进阶的第二个阶段,受本土资源建构行动反哺,政府、旅游企业、民间富商等外部资源得到激活,与物质文化景观、非物质文化景观等内部韧性要素交互整合,最终达到资源协同的状态;转型能力是陆巷古村文化景观韧性进阶的第三个阶段,随着政府、旅游企业资源的不断积累开拓,技术、信息、文创等外部资源的融入,以及内部文化景观资源的更新,最终通过资源跃升行动实现韧性的逆势增长。

4.2.4 多手段融合是文化景观韧性突破的创新路径数智化建设、创意性营销、沉浸式文旅等多种手段在古村旅游发展中的融合运用,改善了文化景观表现内容陈旧、体验形式单一的问题,实现了现代性与乡土性的匹配,提升了古村旅游吸引力和品牌价值,为古村文化景观韧性突破提供了创新路径。其中,数智化建设体现在将虚拟现实、人工智能、大数据等数字化技术融入文化景观的开发利用中,通过建设智慧景区、利用大数据识别并满足不同年龄阶段游客的需求、建立数据库对文化景观的风险进行动态管理等途径,提高了古村文化景观应对外界扰动的精准性和稳健性;创意性营销体现在通过传统媒介、短视频、公众号、网络直播等多元化渠道对古村文化景观进行宣传,实现对文化景观的重塑与再现。如古村利用中央电视台《记住乡愁》栏目打响国潮陆巷新招牌,之后在抖音、小红书等平台不断宣传古村“宰相故里,代代向学”优秀文化,吸引更多游客;沉浸式文旅体现在以符合群众文化体验需要的新形式对古村传统文化进行再创造再阐释,赋予古村文化景观新的时代特质,起到盘活文化景观的目的。如古村推出的“星空音乐会”“篮球激情对抗”等特色文创活动以及在宰相府王鏊故居内表演的各类延伸剧,极大提升了游客的参与度和体验度,让古村文化景观“活起来”“火起来”。总之,多手段在古村旅游发展中的融合运用,催生构建出文旅文创的新业态新生态,延展了古村文化景观的创新发展空间,为文化景观韧性突破提供了有力支撑(图 4)。

5 结论与讨论 5.1 结论(1)旅游发展至今,陆巷古村文化景观系统的适应性循环历经开发、维持、释放、更新四个阶段,分别对应旅游探索起步期(1998—2007年)、蓬勃发展期(2008—2019年)、停滞衰退期(2020—2022年)和重构再兴期(2023年至今)。

(2)在旅游开发驱动下,陆巷古村文化景观韧性演化具有阶段性和波动性特征,但韧性能力整体上呈现出螺旋式上升态势。就表现形式而言,在旅游发展初期,由景观资源本底等形塑而成的缓冲能力在韧性演化过程中占据先导地位,但随着旅游发展环境的变化以及疫情危机的出现,缓冲能力对于韧性的支撑作用大大减弱,数字技术、文创活动等开始成为文化景观韧性提升的有效动能,即文化景观韧性实现了核心驱动力量从缓冲能力到转型能力的进阶。

(3)基于扎根理论方法归纳出陆巷古村文化景观韧性演化机理:多样化资源是文化景观韧性形成的力量源泉,多主体共治是文化景观韧性建构的组织基础,多层级响应是文化景观韧性生长的内在环节,多手段融合是文化景观韧性突破的创新路径。

5.2 讨论随着乡村振兴、文旅融合等国家战略的推进,传统村落旅游正如火如荼地开展。而文化景观作为传统村落旅游的核心吸引物,如何提升其韧性已然成为政府和学界关注的热点问题。本文将韧性理论应用于传统村落文化景观研究领域,主要贡献在于:第一,弥补了现有研究对传统村落文化景观动态演化过程及动力机制关注的不足,从韧性视角对传统村落文化景观高质量发展和现代化转型做出新的诠释。第二,将传统村落文化景观韧性演化理解为围绕前期抵御缓冲、中期适应恢复、后期转型更新等多个层级而发生的一系列链式反应,丰富了乡村旅游地韧性研究的相关理论与方法。第三,从建构韧性要素、打造韧性组织、运用韧性手段、提升韧性能力等层面提炼传统村落文化景观韧性演化机理,以期为制定具有动态性、前瞻性与全周期的韧性治理政策提供实践参考。然而,传统村落文化景观韧性是一个复杂开放的巨系统,其影响因素日趋多元且复杂化,依据扎根理论对文化景观韧性演化机理的分析可能存在一定主观性。后续研究中将结合定量分析,更为精准、客观地诠释传统村落文化景观韧性的时空演化规律。另外,完善补充对其他具有显著文化差异的传统村落旅游地的研究,探究不同地区传统村落文化景观韧性演化的共性和个性,以增强研究结论的普适性。

| [1] |

孙彦斐, 唐晓岚. 乡村振兴视阈下乡村文化景观的价值及实现路径[J]. 江苏社会科学, 2021(4): 193-199. [Sun Yanfei, Tang Xiaolan. The value and implementation path of rural cultural landscape from the perspective of rural revitalization[J]. Jiangsu Social Sciences, 2021(4): 193-199.] |

| [2] |

Ayyub Bilal M. Systems resilience for multihazard environments: Definition, metrics, and valuation for decision making[J]. Risk Analysis: An Official Publication of the Society for Risk Analysis, 2014, 34(2): 340-355. DOI:10.1111/risa.12093 |

| [3] |

Rose A, Liao S Y. Modelling regional economic resilience to disasters: A computable general equilibrium analysis of water service disruptions[J]. Journal of Regional Science, 2005, 45(1): 75-112. DOI:10.1111/j.0022-4146.2005.00365.x |

| [4] |

朱华友, 吉盼, 陈泽侠, 等. 异质性视角下浙江省农村韧性问题及影响因素[J]. 经济地理, 2021, 41(8): 160-166, 222. [Zhu Huayou, Ji Pan, Chen Zexia, et al. Rural resilience and its influencing factors in Zhejiang province from the perspective of heterogeneity[J]. Economic Geography, 2021, 41(8): 160-166, 222.] |

| [5] |

王群, 陆林, 杨兴柱. 旅游地社区恢复力认知测度与影响因子分析——以千岛湖为例[J]. 人文地理, 2017, 32(5): 139-146. [Wang Qun, Lu Lin, Yang Xingzhu. Cognition measurement and influence analysis of tourism community resilience: A case study of Qiandao Lake[J]. Human Geography, 2017, 32(5): 139-146. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.05.020] |

| [6] |

卜诗洁, 王群, 卓玛措. 生态旅游发展模式演变下三江源国家公园居民生计韧性分析[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(1): 132-136. [Bu Shijie, Wang Qun, Zhuo Macuo. Livelihood resilience analysis of residents in Three-river-source National Park under the evolution of ecotourism development model[J]. Areal Research and Development, 2023, 42(1): 132-136.] |

| [7] |

李亚, 翟国方. 我国城市灾害韧性评估及其提升策略研究[J]. 规划师, 2017, 33(8): 5-11. [Li Ya, Zhai Guofang. China's urban disaster resilience evaluation and promotion[J]. Planners, 2017, 33(8): 5-11.] |

| [8] |

Bruneau M, Stephanie E C, Ronald T E, et al. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities[J]. Earthquake Spectra, 2003, 19(4): 733-752. DOI:10.1193/1.1623497 |

| [9] |

谢朝武, 赖菲菲, 黄锐. 疫情危机下旅游韧性体系建设与旅游高质量发展[J]. 旅游学刊, 2022, 37(9): 3-5. [Xie Chaowu, Lai Feifei, Huang Rui. Tourism resilience system construction and tourism quality development under epidemic crisis[J]. Journal of Tourism, 2022, 37(9): 3-5.] |

| [10] |

李伯华, 李珍, 刘沛林, 等. 湘江流域传统村落景观基因变异及其分异规律[J]. 自然资源学报, 2022, 37(2): 362-377. [Li Bohua, Li Zhen, Liu Peilin, et al. Landscape gene variation and differentiation law of traditional villages in Xiangjiang River Basin[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(2): 362-377.] |

| [11] |

何艳冰, 乔旭宁, 王同文, 等. 传统村落文化景观脆弱性测度及类型划分——以河南省为例[J]. 旅游科学, 2021, 35(3): 24-41. [He Yanbing, Qiao Xuning, Wang Tongwen, et al. On dividing the classification and assessment of the vulnerability of cultural landscape of traditional villages: A case study of Henan province[J]. Tourism Science, 2021, 35(3): 24-41.] |

| [12] |

李雪, 李伯华, 窦银娣, 等. 中国传统村落文化景观研究进展与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(2): 13-22, 111. [Li Xue, Li Bohua, Dou Yindi, et al. Progress and prospect of research on traditional villages cultural landscape in China[J]. Human Geography, 2022, 37(2): 13-22, 111. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.02.002] |

| [13] |

粟巧兰, 郑向敏. 旅游发展背景下古镇文化景观演变——以黄姚古镇为例[J]. 社会科学家, 2019(3): 69-76. [Su Qiaolan, Zheng Xiangmin. The evolution of cultural landscape in ancient towns under the background of tourism development: Taking Huangyao ancient town as an example[J]. Social Scientist, 2019(3): 69-76.] |

| [14] |

佘高红, 侯怡爽. 韧性视角下的传统村落文化景观保护研究——以古北口村为例[J]. 华中建筑, 2019, 37(7): 88-92. [She Gaohong, Hou Yishuang. The protection of traditional village cultural landscape under the perspective of resilience: Taking Gubeikou as an example[J]. Huazhong Architecture, 2019, 37(7): 88-92.] |

| [15] |

陈耀华, 秦芳. 乡村遗产的韧性能力与可持续演进——以普洱景迈山古茶林文化景观遗产为例[J]. 中国园林, 2023, 39(1): 65-71. [Chen Yaohua, Qin Fang. Resilience capability and sustainable evolution of rural heritage: A case study of cultural landscape of ancient tea forests of Jingmai Mountain in Pu'er[J]. Chinese Landscape Architecture, 2023, 39(1): 65-71.] |

| [16] |

Scott M. Resilience: A conceptual lens for rural studies?[J]. Geography Compass, 2013, 7(9): 597-610. |

| [17] |

李玉恒, 阎佳玉, 刘彦随. 基于乡村弹性的乡村振兴理论认知与路径研究[J]. 地理学报, 2019, 74(10): 2001-2010. [Li Yuheng, Yan Jiayu, Liu Yansui. The cognition and path analysis of rural revitalization theory based on rural resilience[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(10): 2001-2010.] |

| [18] |

Gunderson L H, Holling C S. Panarchy: Understanding transformations in human and natural systems[J]. Biological Conservation, 2003, 114(2): 488-491. |

| [19] |

孙应魁, 翟斌庆. 社会生态韧性视角下的乡村聚居景观演化及影响机制——以新疆村落的适应性循环为例[J]. 中国园林, 2020, 36(12): 83-88. [Sun Yingkui, Zhai Binqing. Evolution and influence mechanism of rural settlement landscape from the perspective of social ecological resilience: Take the adaptive cycle of Xinjiang villages as an example[J]. Chinese Landscape Architecture, 2020, 36(12): 83-88.] |

| [20] |

朱媛媛, 汪紫薇, 乔花芳, 等. 大别山革命老区旅游地"乡土—生态" 系统韧性演化规律及影响机制[J]. 自然资源学报, 2022, 37(7): 1748-1765. [Zhu Yuanyuan, Wang Ziwei, Qiao Huafang, et al. The resilience evolution and influencing mechanisms of the "ruralismecology" system of tourist destinations in Dabie Mountains Old Revolutionary Base Area[J]. Journal of Natural Resource, 2022, 37(7): 1748-1765.] |

| [21] |

Carpenter S R, Walker B H, Anderies J M, et al. From metaphor to measurement: Resilience of what to what?[J]. Ecosystems, 2001(4): 765-781. |

| [23] |

Glaser B G, Strauss A L, Strutzel E. The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research[J]. Nursing Research, 1968, 17(4): 364. |

| [24] |

陆林, 陈慧峰, 符琳蓉. 旅游开发背景下传统村落功能演变的过程与机制——以黄山市西溪南村为例[J]. 地理科学, 2022, 42(5): 874-884. [Lu Lin, Chen Huifeng, Fu Linrong. Process and mechanism of function evolution of traditional villages under the background of tourism development: A case study of Xixinan village, Huangshan city[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(5): 874-884.] |