2. 湖北省电子商务大数据工程技术研究中心, 武汉 430070

2. Hubei Provincial Research Center for E-Business Big Data Engineering Technology, Wuhan 430070, China

随着以ChatGPT、Deepseek为代表的人工智能大模型不断涌现及各领域数字化进程加快,算力成为驱动新质生产力和数字经济发展的核心引擎[1],数据中心作为算力的物理载体和数字经济的基础底座[2],其重要性日益凸显。《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,数据中心的算力指数平均每提高1点,数字经济和GDP将分别增长3.6‰和1.7‰。然而,数据中心在助推数字经济快速发展过程中,供需空间错配问题凸显[3]。东部地区数据中心利用趋于饱和状态,受能源、土地等资源禀赋制约以及碳排放、电能利用效率等能耗指标限制,数据中心大规模发展受限;而西部地区数据中心闲置率超过50%[4],可再生能源丰富,能耗指标充裕,具备布局数据中心的优势[5, 6]。

数据中心的空间供需错配问题已引起我国政府的高度关注,多项国家政策文件均强调“优化数据中心布局”的重要性。具体而言,国家发展改革委等四部门先后联合印发的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》与《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》(以下简称“实施方案”)明确提出,“优化数据中心布局”“东西部数据中心实现结构性平衡” “迫切需要推动数据中心合理布局、供需平衡、绿色集约和互联互通”。《实施方案》提出了在京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区,以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地区布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点(以下简称“国家枢纽节点”)的策略。2023年10月,工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》明确指出,优化算力设施建设布局,促进东西部地区算力高效互补和协同联动。2024年7月,国家发展改革委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确指出,“完善数据中心建设布局”以及“提升可再生能源利用水平”。

优化数据中心布局是政府关注的焦点,亦亟须学者就“如何优化数据中心布局”做出科学回答,而回答此问题的前提就是对我国当前的数据中心空间布局与影响因素做出正确剖析,这正是本文的目的所在。深入剖析数据中心空间布局与影响因素,揭示数据中心的空间集聚特征、空间布局模式、区域分布差异及其背后的经济、政策和环境等驱动因素,可为政策制定者调整和优化政策提供数据支持和理论依据,并为数据中心运营商在进行数据中心选址决策时提供依据。可见,对数据中心空间布局特征及其影响因素进行深入研究必要且迫切。

数据中心空间布局特征日益引发学者们的讨论。国际研究主要集中于对北欧、美国、卢森堡等地区的数据中心布局特征进行分析,且多采用可视化和文字描述的定性分析方法[7-10]。例如,Carr等对阿姆斯特丹、卢森堡以及美国的西雅图和昆西的数据中心布局进行了可视化分析,发现数据中心倾向于布局在水源充裕、需求旺盛以及经济发达的地区[8]。国内学术界对数据中心空间布局特征的研究尚处于起步阶段,但已经有研究从全球和国内两个视角取得了初步成果[11, 12]。研究发现,全球视角下,数据中心的增长集中在北美、西欧和东亚,而在中国,数据中心呈现以京津冀、长三角、珠三角和成渝地区为核心的空间集聚特征。这些研究为分析数据中心的空间布局提供了一定参考,但对定量分析工具的应用尚待提升。具体而言,最邻近指数、地理集中指数、不均衡指数以及核密度估计等被广泛用于揭示和量化事物空间布局特征的方法,在数据中心空间布局特征分析中尚未得到充分应用。最邻近指数通过测量对象间的邻近程度来评估空间集聚性[13];地理集中指数用于量化特定对象在区域内分布的集中程度[14];不均衡指数评估对象在不同区域间的分布均匀性[14];核密度估计通过平滑处理,提供对象在空间上的分布密度估计[15]。系统地应用这些方法,能够更加准确和深入地识别数据中心空间布局特征。

与此同时,有研究进一步剖析了数据中心空间布局的影响因素。在数据中心发展初期阶段,为了保障其稳定运行并满足经济社会的需求,数据中心的空间布局受到地理环境和经济因素的显著影响,呈现向地质灾害少且需求旺盛的经济发达地区集聚的导向[6, 16]。进一步研究发现,2005年至2020年期间,全球数据中心的空间布局受到市场规模、要素供给和运营环境等多重因素的共同作用[11]。此外,相关研究表明,2016年至2019年,中国数据中心的空间布局受到需求、成本和政策等因素的显著影响[12]。随着全球步入数字化和绿色化协同转型发展的新阶段,数据中心因其高能耗和高碳排放问题而备受关注[17-21]。在此背景下,碳排放和可再生能源可获得性逐渐成为影响数据中心布局的重要因素,这些因素不仅关系到数据中心的绿色低碳发展,也直接影响到运营成本和长期竞争力[22]。学术界正逐步将碳排放和可再生能源可获得性纳入数据中心空间布局优化的目标体系中,以探寻既能满足日益增长的数据处理需求又能最小化环境影响的布局方案[22, 23]。因此,未来的研究应深入探究数据中心空间布局的影响因素,尤其是碳排放和可再生能源可获得性的影响有待进一步探讨。

此外,数字基础设施空间布局特征及其影响因素研究,为进一步探讨数据中心的空间布局与影响因素提供了参考。数字基础设施包括但不限于数据中心、5G基站、充电桩、人工智能和物联网等[24]。现有研究从数字基础设施的空间布局设想出发[25],探讨了5G基站[26]、充电桩[27]和人工智能[28]等关键领域的空间布局特征和影响因素。学者们采用核密度分析、空间自相关、标准差椭圆等定量地理分析工具,从国家层面到城市群和市域等不同尺度,对数字基础设施的空间布局特征进行了实证探索[26-28]。研究表明,数字基础设施在我国经济发达的东部地区更为集中,但省域间的发展差距正逐步缩小[29]。进一步地,学者们通过应用计量经济学模型,揭示了经济发展水平、市场需求和财政支持力度等因素对数字基础设施空间布局的显著影响[24, 26, 28]。

综上所述,研究数据中心的空间布局特征及其影响因素具有重要的学术价值和现实意义。既有研究对数据中心空间布局特征及其影响因素的分析为本文提供一定的理论依据,但仍存在尚待深入探究之处:①相较国家政策对数据中心布局的高度重视,学界对我国数据中心空间布局的研究力度有待提升。②受数据可得性所限,现有研究在分析数据中心空间布局影响因素时存在时滞,且缺乏对这些影响因素的系统识别与评估。③现有研究依赖定性描述和可视化手段揭示空间布局特征,这些方法主观性较强,难以揭示数据中心空间集聚和动态演化等复杂规律。而最邻近指数、地理集中指数、不均衡指数以及核密度估计等定量分析方法,可为空间格局的定量刻画提供更客观、精确的工具,从而揭示其布局模式、均衡性、密度特征及演化趋势,有助于识别区域发展不均衡问题,为优化布局、减少碳排放、提升能源利用效率提供理论依据。鉴于此,本文通过整理2016—2022年我国数据中心相关数据,采用最邻近指数、不均衡指数、地理集中指数和核密度分析等空间分析方法,全面刻画我国数据中心的空间布局演化特征,并运用负二项回归模型对数据中心空间布局的影响因素进行实证分析,旨在为数据中心的空间布局优化提供更加科学和系统的理论依据。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 最邻近指数最邻近指数R用于判断点要素的分布模式,通过实际最邻近距离与理论最邻近距离的比值来计算[13],公式:

|

(1) |

式中:robs为实际最邻近距离,rexp为理论最邻近距离。R < 1、R>1和R=1分别表明数据中心在空间上呈集聚、分散和随机分布模式。

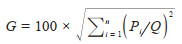

2.1.2 地理集中指数地理集中指数G用于分析点要素在区域内分布的集中程度,公式[14]:

|

(2) |

式中:Pi为i省数据中心的数量;Q为全国数据中心总数;n为省份总数。G的取值范围为[0, 100],G值越大,表示数据中心分布越集中,G值越小,表明数据中心分布越分散。

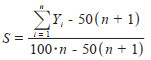

2.1.3 不均衡指数不均衡指数S用于分析点要素在各区域的分布均衡性,采用洛伦兹曲线中的集中指数来衡量[14],公式:

|

(3) |

式中:Yi为第i位的累计百分比;n为省份总数;S的取值范围为[0, 1],S值越大,表明数据中心分布越不均衡。当S=0时,说明数据中心平均分布在各省;当S=1时,说明数据中心集中分布在一个省份内。

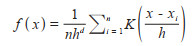

2.1.4 核密度分析核密度分析用于估计点要素的空间分布密度,反映要素在空间上的集聚与分散程度[15],公式:

|

(4) |

式中:x为数据中心位置;xi为落在以x为圆心内的数据中心;h为带宽;n为带宽范围内的数据中心数量;d为数据维度;K为核函数。

2.1.5 负二项回归模型负二项回归模型适用于分析具有过度离散特征的计数数据[11, 30]。本文将数据中心数量作为被解释变量,属于计数数据。鉴于样本中数据中心数量的方差远大于均值,显示出“过度离散”现象,符合负二项回归模型的适用条件。因此,本文采用负二项回归模型探讨我国数据中心空间布局的影响因素。

2.2 数据来源及处理依据工业和信息化部规定,数据中心可按照标准机数分为三类:中小型(标准机架数 < 3000)、大型(3000≤标准机架数≤10000)以及超大型(标准机架数>10000)。大型及以上数据中心能耗问题突出,布局选址受限多,相关政策着重对其布局提出要求。因此,本文以2016—2022年中国29个省级行政单位(考虑数据可获得性,未纳入西藏、新疆及港澳台地区)的数据中心为研究对象,从全国总体和大型及以上数据中心两方面展开分析。

为确保研究样本的代表性和全面性,本文整合工业和信息化部发布的2017—2020年《全国数据中心应用发展指引》、国家新型数据中心名单和国家绿色数据中心名单①,以及idc圈数据中心名录(http://dh.idcquan.com/jifang/)等多源数据,建立了详尽的数据中心名录。去除重复数据后,利用百度地图拾取坐标系统获取数据中心地理坐标,经ArcGIS空间匹配,最终提取2016—2022年覆盖中国29个省级行政单位的981个数据中心矢量点位,涵盖中小型、大型和超大型数据中心。

影响因素分析涉及的数据来源于国家统计局官网及2017—2023年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和《中国电力行业年度发展报告》,数字经济发展水平数据来源于马克数据网(https://www.macrodatas.cn),碳排放量来源于中国碳排放核算数据库(https://www.ceads.net/)。鉴于2022年的碳排放数据尚未公布,本文基于2016—2021年的历史数据,采用ARIMA模型预测2022年的数据作为替代。

3 数据中心的空间布局特征演化本文将29个省级行政单位划分为东部、中部、西部三大经济区域②,以深入探讨数据中心空间布局演化特征。

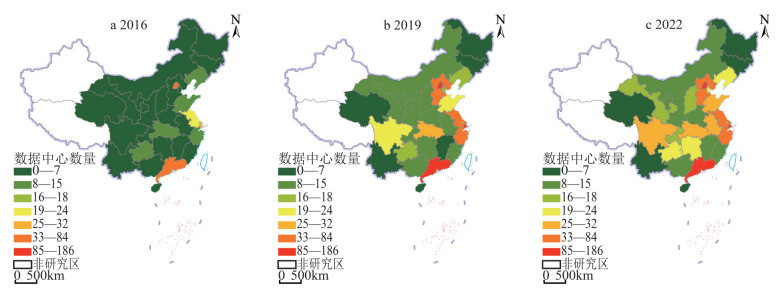

3.1 空间布局总体特征演化在地区层面:地区层级效应显著,区域不均衡布局明显(图 1)。从数量上看,2016年全国数据中心总体分布呈现“东部>中部>西部”格局,这与东部地区的经济和区位优势及其完善的基础设施密切相关。伴随国家政策倾斜,加之西部地区丰富的可再生能源、适宜气候及低廉地价等优势渐显,西部地区数据中心数量迅速增长,已超越中部地区。到2022年,数据中心空间分布转变为“东部>西部>中部”的格局。然而,东西部数据中心数量差距较大,2022年东部数据中心数量是西部的4.5倍之多。2016—2022年全国数据中心的平均增速呈现“西部>中部>东部”的空间格局,分别为38.16%、33.59%和29.60%。

|

图 1 2016—2022年中国数据中心空间布局 Fig.1 Spatial Distribution of Data Centers in China from 2016 to 2022 |

在省域层面:各省数据中心数量及增速存在较大差异。截至2022年底,算力资源紧张的省份(包括北京、上海、浙江、江苏、广东)数据中心占比达54.94%,较2016年下降8.30%,其中大型及以上数据中心占全国的50.18%,较2016年下降5.94%。相较之下,可再生能源充足、气候适宜的省份(包括贵州、重庆、四川、甘肃、内蒙古、宁夏、河北)数据中心占比达17.23%,较2016年增长5.69%;大型及以上数据中心占比达22.81%,较2016年增长4.44%。

上述数据表明,数据中心正逐步向可再生能源丰沛的地区布局。其原因可能在于,在“优化数据中心布局”相关政策引导、东部人力与电力成本不断增长以及能耗指标约束的共同作用下,数据中心运营商逐步向西部地区布局数据中心,以降低成本并契合国家政策方针。

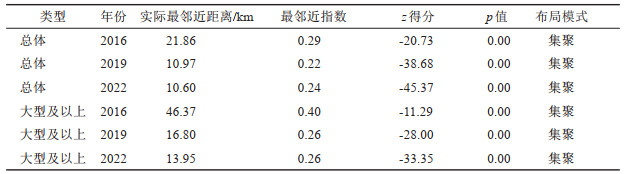

3.2 空间布局模式演化通过ArcGIS计算数据中心的最邻近指数(表 1)可知,2016—2022年全国总体数据中心以及大型及以上数据中心的最邻近指数均小于1,Z得分均小于-2.58,P值均为0,表明全国总体数据中心以及大型及以上数据中心在空间上呈显著集聚分布特征,且置信度高达99%。从最邻近指数的动态变化来看,全国总体数据中心和大型及以上数据中心的集聚程度有所上升,与“优化数据中心布局”相关政策的集约化目标相符。

| 表 1 2016—2022年中国数据中心最邻近指数及布局模式 Tab.1 The Nearest Neighbor Index and Distribution Model of Data Centers in China from 2016 to 2022 |

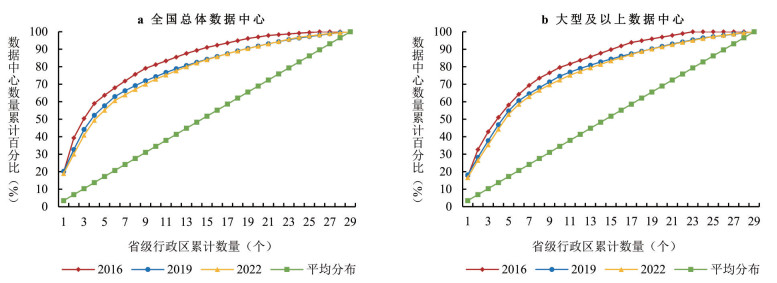

通过计算地理集中指数和不均衡指数,发现我国数据中心的空间分布集中度较高,非均衡特征明显,与充电桩等其他数字基础设施的空间布局呈现出相似性[27]。2016年、2019年和2022年全国总体数据中心地理集中指数G分别为32.93、29.86、28.62,大型及以上数据中心的地理集中指数G分别为29.85、28.10、27.08。若假设各年份数据中心均匀分布在全国29个省级行政区内,则各年份地理集中指数均为G0=18.57。G>G0,表明数据中心在省域尺度的分布较为集中。

2016年、2019年和2022年全国总体数据中心的不均衡指数S分别为0.65、0.55、0.53,大型及以上数据中心的不均衡指数S分别为0.62、0.53、0.51,说明在各研究年份,数据中心的空间布局均呈现不均衡状态。此外,各年份数据中心分布的洛伦兹曲线(图 2)均呈上凸形式,且北京、上海、江苏、浙江、广东的数据中心数量之和占全国数据中心总数的比重在各年份分别为63.24%、57.53%、54.94%,上述五省大型及以上数据中心占全国的比重在各年份分别为56.12%、52.68%、50.18%,再次佐证了数据中心空间布局呈非均衡态势。根据2016—2022年地理集中指数、不均衡指数及洛伦兹曲线的动态变化可知,数据中心布局在区域间呈现较为明显的不均衡特征,但这种不均衡性正逐步缩小。

|

图 2 2016—2022年中国数据中心分布的洛伦兹曲线 Fig.2 The Lorenz Curve of Distribution of Data Centers in China from 2016 to 2022 |

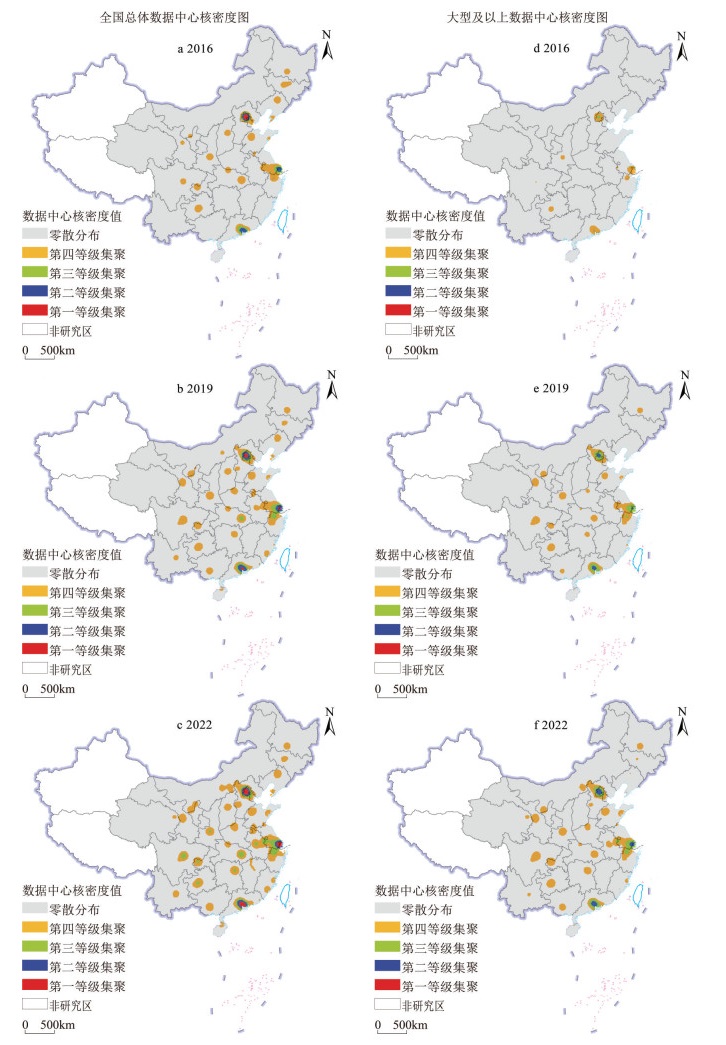

采用ArcGIS核密度分析工具计算数据中心的空间布局密度,如图 3所示,其中a—c为全国总体数据中心的核密度,e—f为大型及以上数据中心的核密度。根据核密度值大小,运用自然断裂法将核密度划分为1个零星分布等级和4个集聚强度等级,取值(0.00692, 0.01124]、(0.00348, 0.00692]、(0.00119, 0.00348]、(0.00026, 0.00119]分别为第一至第四等级集聚,取值[0, 0.00026]表示数据中心呈零散分布。总体而言,2016—2022年全国总体数据中心空间布局存在显著的异质性,呈现“东密西疏”空间集聚格局,以京津冀、长三角、珠三角为核心。从动态演化视角来看,2016—2022年,全国数据中心空间布局的集聚范围不断扩大,集聚程度持续加深,由局部“点状”向全局“点状”演变。京津冀、长三角、珠三角地区集聚范围由核心区域向周边地区扩散,具有由“点状”向“带状”演变的趋势,可再生能源充足且气候适宜省份(包括贵州、重庆、四川、甘肃、内蒙古、宁夏)的数据中心扩张明显。具体而言,2016年,数据中心呈“点状”零星集聚分布,仅在京津冀地区出现1个第三等级集聚区。到2019年,京津冀、长三角、珠三角地区出现第一等级集聚区,全国数据中心呈现“三核心”地区邻近扩张和全国范围内点状生长的并行态势,由“三核心”演变为“三核心—多中心”集聚态势。到2022年,全国数据中心的集聚范围进一步拓展,集聚程度进一步加深,尤其是西部可再生能源充足且气候适宜数据中心扩张明显,“三核心—多中心”集聚模式进一步巩固。

|

图 3 2016—2022年中国数据中心核密度分布 Fig.3 The Kernel Density of Data Centers in China from 2016 to 2022 |

大型及以上数据中心在空间布局密度及演化趋势方面与全国数据中心整体表现较为一致。有所不同的是,大型及以上数据中心的扩展主要集中在算力需求旺盛的地区(如京津冀、长三角、珠三角等地)以及可再生能源丰沛且气候适宜的地区(包括贵州、重庆、四川、甘肃、内蒙古、宁夏、河北)。

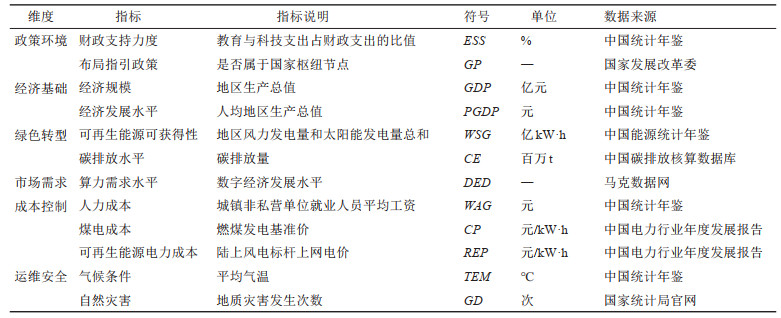

4 数据中心空间布局的影响因素 4.1 影响因素的选取和模型设定 4.1.1 影响因素选取企业空间布局是多因素作用的结果,诸多理论从不同角度探讨了企业空间布局的成因。传统资源禀赋理论认为人力成本和自然资源禀赋是影响企业区位选择的关键因素[31];新经济地理理论认为企业空间布局受市场规模的影响[32];产业政策理论指出,政府的产业政策和优惠措施对企业区位选择具有重要影响[33]。立足于上述经典理论与已有研究[11, 12],并考虑数据中心高能耗和高碳排放特征,以及《实施方案》提出的结合市场需求、能源供给的实际推进数据中心有序发展的指导原则,本文从政策环境、经济基础、绿色转型、市场需求、成本控制、运维安全六个维度选取12项指标,系统性地探讨数据中心布局的影响因素。①政策环境:数据中心建设发展走势与政策紧密相关。政府通过政策实施和财政支持来引导并激励数据中心布局建设。在双碳背景下,鉴于数据中心的高能耗和高碳排放特征,我国对其建设和发展采取更为严格的监管态度,制定了“优化数据中心布局”相关指引政策,旨在引导大型及以上数据中心向西部地区布局,充分利用可再生能源,推动数据中心的绿色可持续发展。故本文选取财政支持力度与布局指引政策来衡量政策环境[7, 34]。②经济基础:经济规模较大和经济发展水平较高的地区更具备资金、市场、人才、技术等要素优势,可更好地支撑数据中心发展,本文选取经济规模和经济发展水平来反映经济基础的影响[6, 8, 12]。③绿色转型:在巨大的碳减排压力下,北上广深等城市已实施严格的数据中心准入标准,对新建扩建数据中心的电源使用效率(PUE)作出限制。在此背景下,绿色低碳成为数据中心布局的重要原则,使用可再生能源是数据中心绿色转型的重要途径。因此,本文以可再生能源可获得性和碳排放水平作为绿色转型的表征指标[22, 35]。④市场需求:数据中心为数字产业化和产业数字化提供算力,倾向于邻近算力需求市场布局,数字经济的快速发展催生强劲算力需求,本文采用数字经济发展水平反映市场需求,以揭示市场需求对数据中心布局的影响[8, 35]。⑤成本控制:成本是数据中心布局的重要约束,其一,为保障数据中心稳定运行,需要高技术运维人员24小时值班,人力成本高;其二,数据中心电力成本占其运营总成本的60%—70%,数据中心可使用煤电和可再生能源电力,因此本文考虑煤电和可再生能源等电力成本以及人力成本[10, 36]。⑥运维安全:数据中心要求安全可靠的地理环境,以保证其高效稳定运行,本文选用气候条件和地质灾害作为运维安全维度的表征指标[37, 38]。影响因素指标说明如表 2所示。

| 表 2 数据中心空间布局影响因素指标 Tab.2 Factors Influencing the Spatial Distribution of Data Centers in China |

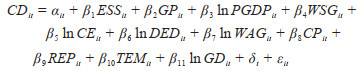

鉴于被解释变量——数据中心数量为计数数据,且存在过度离散现象,本研究采用2016—2022年省级面板数据,运用负二项回归模型,将表 2所列变量纳入模型作为自变量,以探讨我国数据中心空间布局的影响因素。首先,采用方差膨胀因子(VIF)检验多重共线性,发现经济规模(GDP)的VIF值大于10,剔除GDP指标后,其余变量的VIF值均降至10以下,表明优化后的模型不存在严重的多重共线。优化后的模型如下:

|

(5) |

式中:i、t分别表示省份和年份,CDit表示省份i在t时期的数据中心数量,ln表示自然对数;解释变量的符号及其含义见表 2;βi表示各解释变量的弹性系数;εit为横截面个体i在时间t上的随机误差项,δt表示年份固定效应,αit为截距项。

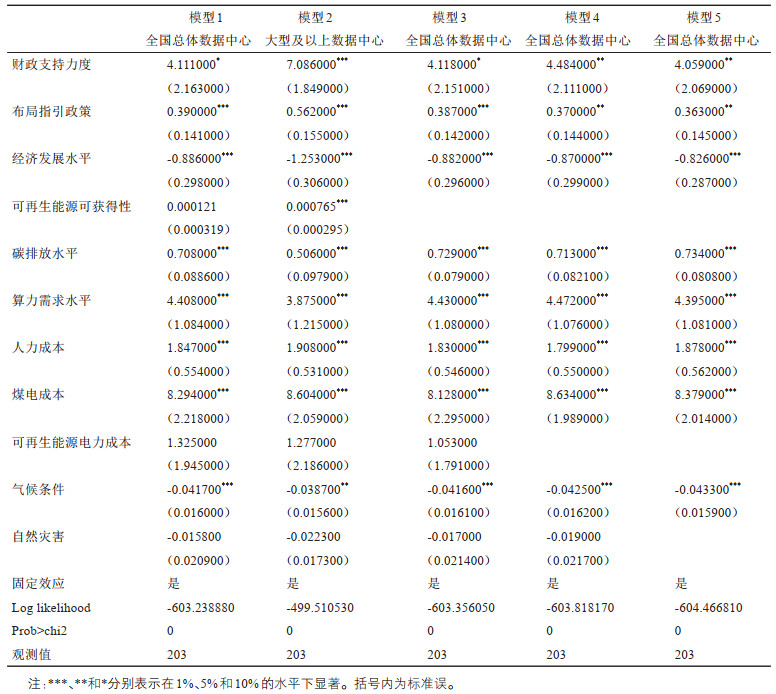

4.2 影响因素的结果分析本文以全国总体数据中心数量和大型及以上数据中心数量作为被解释变量进行回归。负二项回归结果如表 3所示,模型1是全样本回归结果,模型2为大型及以上数据中心的分样本回归结果,所有模型的Alpha值显著不等于0,故采用负二项回归模型是恰当的(表 3)。

| 表 3 数据中心空间布局影响因素的回归结果 Tab.3 Regression Results of Influencing Factors of the Spatial Distribution of Data Centers in China |

数据中心与人工智能的空间布局影响因素具有相似性[28, 39],主要受成本控制、政策环境和市场需求的影响,但数据中心的空间布局显示出更显著的市场需求和政策环境驱动特征。政策环境方面,财政支持力度和布局指引政策对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的空间布局均具有显著的正向影响,特别是对后者的影响力更强,这表明数据中心尤其是大型及以上数据中心具有明显的政策驱动。政府财政资金可用于数据中心的基础网络建设、技术改造提升、人才培训等,推动数据中心建设与发展。然而,相比财政支持力度,布局指引政策对数据中心空间布局的影响力较小。原因在于财政支持可为数据中心提供资金保障,直接带动数据中心建设项目落地,而布局指引政策主要从宏观层面为数据中心的建设和布局提供方向指引,其具体采纳与实施需数据中心运营商的协同支持。此外,由于“优化数据中心布局”相关政策实施时间较短,对数据中心布局的影响力度较弱。

经济基础方面,经济发展水平对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的空间布局均具有显著的负向影响。经济发达地区已拥有较大规模的数据中心,受限于成本和资源压力,数据中心运营商在此类地区的建设决策趋于更加谨慎。而在经济欠发达地区,随着数字经济的逐步渗透和数字化转型的加速推进,算力需求持续上升。受成本优势及政策扶持吸引,数据中心运营商选择在这些地区建立数据中心,以满足当地数字化转型需求,同时缓解经济发达地区算力供不应求的状况。这将有助于促进数据中心在全国范围内的均衡分布。

绿色转型方面,碳排放水平对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的空间布局存在显著的正向影响,说明高碳排放地区的数据中心数量多。原因在于,在“优化数据中心布局”相关政策驱动下,河北、内蒙古、江苏、广东等高碳排放的国家枢纽节点省份的数据中心数量显著增长。可再生能源可获得性仅对大型及以上数据中心的空间布局产生微弱的积极影响。原因在于,其一,大型及以上数据中心在“优化数据中心布局”相关政策引导和降低能耗成本压力下,倾向于布局在可再生能源丰富地区;其二,数据中心的不间断运行要求稳定持续的电力供应,可再生能源电力的间歇性和波动性限制了其在数据中心中的广泛应用。中小型数据中心的能源需求相对较低,可能缺乏足够的动力或需求投资利用可再生能源。

市场需求方面,算力需求水平对全国总体数据中心及大型及以上数据中心的空间布局具有显著的正向影响。这表明,市场需求是驱动数据中心建设和布局的关键因素之一,对于数据中心产业的长期可持续发展至关重要。随着大数据、人工智能和物联网等技术的迅猛发展,各行业对算力资源的需求呈现出指数级增长,促使数据中心的规模和数量不断扩展。在算力需求密集的地区,数据中心的建设和布局更为集中,以便迅速满足市场需求,提高数据处理和传输效率,并确保服务的低延迟性。

成本控制方面,人力成本和煤电成本对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的空间布局具有显著的正向影响。这表明,在人力成本和煤电成本较高的地区,数字经济往往更为活跃,数据处理需求旺盛,从而带动数据中心建设需求。此外,数据中心的电力成本占其运营总成本的60%—70%,大部分数据中心依赖稳定可靠的煤电以实现24小时不间断运行,且数据中心的日常维护需要高薪的技术人才,因此其布局对人力成本和煤电成本较为敏感。可再生能源电力成本对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的影响并不显著,表明数据中心在选址时并非完全依赖于可再生能源电力的价格因素。这可能是因为各地政府对使用可再生能源电力给予补贴,降低了数据中心对可再生能源电力成本的敏感性。

安全运维方面,气候条件对全国总体数据中心和大型及以上数据中心的空间布局具有显著的负向影响。因为良好的气候条件有利于数据中心的制冷、火灾防范和精密设备保护等。自然灾害对数据中心空间布局的影响均不显著,原因在于数据中心运营商在数据中心建设前已充分考虑自然灾害的风险,通过科学规划和合理布局,降低了自然灾害的影响。此外,随着技术的发展,数据中心在防灾减灾方面的能力也在不断提高。

4.3 稳健性检验本研究通过逐步剔除不显著变量,检验模型估计参数的稳健性,得到了两组回归结果,详见表 3中模型3—模型5。从回归结果可知,在依次移除可再生能源可获得性、可再生能源电力成本和自然灾害三个不显著变量后,其他变量的系数及显著性水平变动甚微,表明所构建的模型具有较高的稳健性。

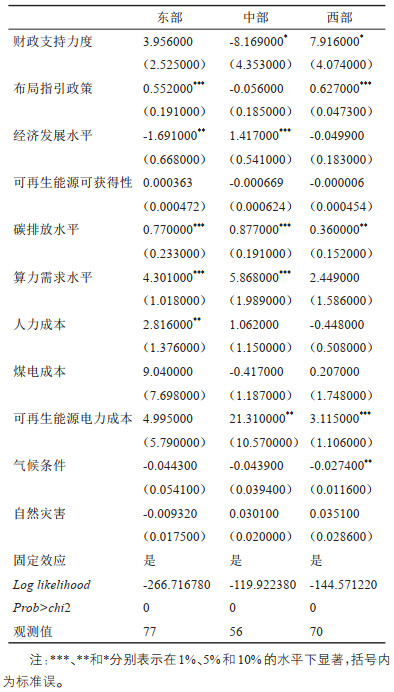

4.4 区域异质性分析将29个省份划分为东部、中部和西部三个区域,探讨数据中心空间布局的影响因素的空间异质性,结果如表 4所示。

| 表 4 分区域回归结果 Tab.4 Subregional Regression Results |

总体来看,中国各地区数据中心的空间布局受不同因素的显著影响。东部经济发达,算力需求较高,数据中心建设与运营面临较高的土地、人力和能源成本,因此在布局上更注重成本优化,形成“市场需求—成本控制”驱动模式。中部地区由于未被纳入国家枢纽节点,其数据中心布局主要受市场需求驱动,集中在经济发达、算力需求旺盛的地区。此外,中部地区较低的土地和人力成本以及预期下降的可再生能源电力成本,使得该地区在数据中心建设方面持续具有吸引力,呈现“成本控制—市场需求”驱动模式。西部地区经济发展相对滞后,数据中心布局更多依赖政府支持和政策引导,加之西部比中部更具土地和人力成本优势,其数据中心布局呈现“政策环境—成本控制”驱动模式。

绿色转型相关因素中,可再生能源可获得性对东、中、西部数据中心的布局影响不显著。模型2的结果表明,可再生能源可获得性仅对大型及以上数据中心的空间布局存在显著影响,由于区域异质性分析时各区域分样本包含的大量中小型数据中心对可再生能源可获得性的敏感度较低,导致可再生能源可获得性对各地区数据中心的布局影响不明显。碳排放水平与数据中心的数量存在显著正向关系,这可能是碳排放水平越高,说明该地区的计算任务越多,对数据中心的需求也就越大。

5 结论与启示 5.1 结论本文以2016—2022年我国数据中心为研究对象,运用最邻近指数、不均衡指数、核密度分析等方法探究我国数据中心的空间布局特征演化,采用负二项回归模型对数据中心空间布局的影响因素进行实证探索。主要研究结论如下:①空间布局总体特征:2016—2022年,我国数据中心的空间布局从初始的“东部>中部>西部”梯度格局演变为“东部>西部>中部”的新格局,且正逐步向“绿色、集约、均衡、互联的全国一体化数据中心体系”推进。②空间布局均衡性及集聚特征:我国数据中心的空间分布集中度较高,总体上呈现“东密西疏”的空间集聚格局,以京津冀、长三角、珠三角为集聚核心,且我国数据中心的区域分布不衡性显著,但已呈现出逐渐下降的趋势。③影响因素:通过负二项回归模型实证分析,发现成本控制、政策环境和市场需求对我国数据中心空间布局具有显著正向促进作用。各地区数据中心的布局影响因素存在差异性,东部地区呈现“市场需求—成本控制”的驱动模式,中部地区呈“成本控制—市场需求”驱动模式,西部地区呈“政策环境—成本控制”驱动模式。

5.2 启示基于研究结论,围绕构建绿色、集约、均衡、互联的全国一体化数据中心体系的目标,本文为下一阶段数据中心的发展与布局提出如下启示:

政府层面:①制定区域差异化规划,促进区域均衡布局。政府应根据各地资源禀赋和发展需求,制定针对性和差异化的发展规划,避免资源过度集中和浪费,推动数据中心的均衡布局。鼓励东部地区通过拓展远程备份、技术输出和产业转移,将部分算力需求转移至中西部地区,以缓解东部地区的算力压力,促进算力资源的合理配置。给予中西部地区更多政策倾斜与技术支持,通过实施税收减免、提供算力券和运力券等专项财政补贴,以及加大基础设施建设投资,以降低数据中心运营商在中西部地区的建设和运营成本,吸引更多运营商在中西部建设数据中心,促进数据中心区域均衡发展。②激励绿色创新,推动可持续发展。强化对数据中心运营商的创新激励,鼓励其开展如液冷、散热、余热回收利用等节能降碳技术创新,以提高能源利用效率,降低碳排放。鼓励可再生能源使用和绿色数据中心建设,指导数据中心建立绿色运维管理体系,明确节能降碳和能源利用方面的发展目标,制定相应考核办法,以实现数据中心可持续发展目标。

数据中心运营商层面:①适度超前,合理布局。根据市场需求和政策环境,秉持适度超前与降本增效原则,合理规划数据中心的布局,构建与数字经济增长和可再生能源可获得性相适应的新型数据中心发展格局。谨防为响应政策而盲目新建扩建,引发无序竞争和资源浪费。东部地区,运营商应深入市场调研,聚焦人工智能等算力密集型行业的需求,实现数据中心的高效布局;中部地区,运营商可利用成本优势,优化数据中心布局,降低运营成本;西部地区,运营商应把握政策机遇,利用低成本优势,加快数据中心建设,并探索与东部地区的互联互通,促进资源共享。②加强绿色技术创新,提升数据中心能效。大力投资光伏、储能、液冷等节能技术的研发,并将这些技术深入应用于数据中心运营中,以提高数据中心能效水平,降低运行成本。此外,积极推动风能和光能等可再生能源的利用,减少对传统能源的依赖,实现数据中心运营的绿色转型。

本研究在探索我国数据中心空间分布特征和影响因素方面取得了一定进展,但仍存在若干局限性。首先,本研究中使用的981个样本量相较于全国数据中心总数可能略显不足,特别是在数据中心密集地区,样本覆盖可能存在偏差,未来研究应拓展数据来源,增加样本量,以提升数据中心空间布局特征分析的准确性。其次,本研究未覆盖西藏和新疆地区,这些地区可再生能源丰富,对于优化我国数据中心的空间分布具有重要意义。未来研究应当扩大地理覆盖范围,将这些地区纳入考量,以更全面地揭示我国数据中心的空间分布特征。再次,鉴于诸多省区面积广大,内部社会经济状况与自然条件差异显著,仅从省区层面探讨我国数据中心空间布局及影响因素存在不足,未来研究有必要针对地级市等更小空间尺度进行深入探讨。最后,受数据可获得性制约,当前影响因素的分析尚不够全面,未来需对数据中心空间布局的影响因素进行更为系统的研究。

| [1] |

米加宁, 李大宇, 董昌其. 算力驱动的新质生产力: 本质特征、基础逻辑与国家治理现代化[J]. 公共管理学报, 2024, 21(2): 1-14, 170. [Mi Jianing, Li Dayu, Dong Changqi. New quality productive forces driven by computational power: Essential characteristics, foundational logic and modernization of national governance[J]. Journal of Public Management, 2024, 21(2): 1-14, 170.] |

| [2] |

吴翌琳, 王天琪. 数字经济的统计界定和产业分类研究[J]. 统计研究, 2021, 38(6): 18-29. [Wu Yilin, Wang Tianqi. Research on the statistical definition and industrial classification of digital economy[J]. Statistical Research, 2021, 38(6): 18-29.] |

| [3] |

Zhu H, Zhang D, Goh H H, et al. Future data center energyconservation and emission-reduction technologies in the context of smart and low-carbon city construction[J]. Sustainable Cities and Society, 2023, 89. DOI:10.1016/j.scs.2022.104322 |

| [4] |

陈晓红, 曹廖滢, 陈姣龙, 等. 我国算力发展的需求、电力能耗及绿色低碳转型对策[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(3): 528-539. [Chen Xiaohong, Cao Liaoying, Chen Jiaolong, et al. Development demand, power energy consumption and green and low-carbon transition for computing power in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2024, 39(3): 528-539.] |

| [5] |

Wang Q, Kwan M P, Fan J, et al. A study on the spatial distribution of the renewable energy industries in China and their driving factors[J]. Renewable Energy, 2019, 139: 161-175. DOI:10.1016/j.renene.2019.02.063 |

| [6] |

Cao Y, Zhang S. Facilitating the provision of load flexibility to the power system by data centers: A hybrid research method applied to China[J]. Utilities Policy, 2023, 84. DOI:10.1016/j.jup.2023.101636 |

| [7] |

Mccrea T P. Sensing the cloud: A materialist spatial analysis of data centers and critical conceptualization[D]. Washington: University of Washington, 2021.

|

| [8] |

Carr C, Bast D, Madron K, et al. Mapping the clouds: The matter of data centers[J]. Journal of Maps, 2022, 18(1): 106-113. DOI:10.1080/17445647.2022.2088304 |

| [9] |

Bast D, Carr C, Madron K, et al. Four reasons why data centers matter, five implications of their social spatial distribution, one graphic to visualize them[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2022, 54(3): 441-445. DOI:10.1177/0308518X211069139 |

| [10] |

Saunavaara J, Laine A, Salo M. The Nordic societies and the development of the data centre industry: Digital transformation meets infrastructural and industrial inheritance[J]. Technology in Society, 2022, 69. DOI:10.1016/j.techsoc.2022.101931 |

| [11] |

李源, 刘承良, 毛炜圣, 等. 全球数据中心扩张的空间特征与区位选择[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 1936-1954. [Li Yuan, Liu Chengliang, Mao Weisheng, et al. Spatial characteristics and location selection of global data center expansion[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(8): 1936-1954.] |

| [12] |

王姣娥, 杜方叶, 肖凡. 新型基础设施的空间布局模式研究: 以大型数据中心为例[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 259-272. [Wang Jiao'e, Du Fangye, Xiao Fan. Spatial evolution of new infrastructure and its determinants: A case study of big data centers[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 259-272.] |

| [13] |

覃小华, 李星明, 陈伟, 等. 长江经济带少数民族特色村寨的地域空间格局与影响因素[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 118-130. [Qin Xiaohua, Li Xingming, Chen Wei, et al. Spatial pattern and influencing factors of ethnic minority villages in the Yangtze River Economic Belt[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 118-130. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.03.013] |

| [14] |

厉新建, 殷婷婷, 李姗, 等. 中国露营地空间分布及其影响机制[J]. 经济地理, 2023, 43(5): 205-218. [Li Xinjian, Yin Tingting, Li Shan, et al. Spatial distribution and influencing mechanism of campsites in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(5): 205-218.] |

| [15] |

王娟, 丁宣文. 携程旅行网旅游"新零售"空间格局及形成机制: 以上海市线下门店为例[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 183-192. [Wang Juan, Ding Xuanwen. Spatial pattern and forming mechanism of new tourism retail in ctrip: A case study of offline stores in Shanghai[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 183-192. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.021] |

| [16] |

Liu R, Sun W, Hu W. Workload based geo-distributed data center planning in fast developing economies[J]. IEEE Access, 2020, 8: 224269-224282. |

| [17] |

Cao Z, Zhou X, Hu H, et al. Toward a systematic survey for carbon neutral data centers[J]. IEEE Communications Surveys and Tutorials, 2022, 24(2): 895-936. |

| [18] |

Chen L, Wemhoff A P. The sustainability benefits of economization in data centers containing chilled water systems[J]. Resources Conservation and Recycling, 2023, 196: 107053. DOI:10.1016/j.resconrec.2023.107053 |

| [19] |

Keskin I, Soykan G. Reliability, availability, and life-cycle cost (LCC) analysis of combined cooling, heating and power (CCHP) integration to data centers considering electricity and cooling supplies[J]. Energy Conversion and Management, 2023, 291: 117254. DOI:10.1016/j.enconman.2023.117254 |

| [20] |

Kaur K, Garg S, Aujla G S, et al. A multi-objective optimization scheme for job scheduling in sustainable cloud data centers[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2022, 10(1): 172-186. |

| [21] |

Wang J, Deng H, Liu Y, et al. Coordinated optimal scheduling of integrated energy system for data center based on computing load shifting[J]. Energy, 2023, 267. DOI:10.1016/j.energy.2022.126585 |

| [22] |

Wang F, Lv C, Xu J. Carbon awareness oriented data center location and configuration: An integrated optimization method[J]. Energy, 2023, 278. DOI:10.1016/j.energy.2023.127744 |

| [23] |

Kheybari S, Monfared M D, Farazmand H, et al. Sustainable location selection of data centers: Developing a multi-criteria setcovering decision-making methodology[J]. International Journal of Information Technology & Decision Making, 2020, 19(3): 741-773. |

| [24] |

许吉黎, 叶玉瑶, 郭杰, 等. 国内外地理学视角下数字基础设施的研究进展与展望[J]. 地理科学, 2024, 44(4): 586-597. [Xu Jili, Ye Yuyao, Guo Jie, et al. Research progress and prospects of digital infrastructure from a geographical perspective in and out of China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(4): 586-597.] |

| [25] |

顾朝林, 曹根榕, 顾江, 等. 中国面向高质量发展的基础设施空间布局研究[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 1-9. [Gu Chaolin, Cao Genrong, Gu Jiang, et al. Research on spatial layout of the infrastructure in China: Toward a high quality development[J]. Economic Geography, 2020, 40(5): 1-9.] |

| [26] |

张英浩, 汪明峰, 汪凡, 等. 长三角地区新型基础设施建设的地理格局及影响因素: 以5G基站为例[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(12): 2557-2567. [Zhang Yinghao, Wang Mingfeng, Wang Fan, et al. Geographical pattern and influencing factors of new infrastructure construction in Yangtze River Delta Region: Taking 5G base station as an example[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(12): 2557-2567.] |

| [27] |

徐维祥, 陈展驰, 周建平, 等. 中国新型基础设施的格局及影响因素分析: 以新能源汽车充电桩为例[J]. 经济问题探索, 2023(7): 43-53. [Xu Weixiang, Chen Zhanchi, Zhou Jianping, et al. The pattern and influencing factors of new infrastructure in China: Take the charging pile of new energy vehicles as an example[J]. Inquiry into Economic Issues, 2023(7): 43-53.] |

| [28] |

邹伟勇, 熊云军. 中国城市人工智能发展的时空演化特征及其影响因素[J]. 地理科学, 2022, 42(7): 1207-1217. [Zou Weiyong, Xiong Yunjun. Spatio-temproral evolution characteristics of AI development in Chinese cities and its influencing factors[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(7): 1207-1217.] |

| [29] |

张佩, 王姣娥, 肖凡. 中国新基建发展的时空演变及驱动因素[J]. 地理科学进展, 2023, 42(2): 209-220. [Zhang Pei, Wang Jiao'e, Xiao Fan. Spatial evolution and determinants of new infrastructure development in China[J]. Progress in Geography, 2023, 42(2): 209-220.] |

| [30] |

余军, 章坤, 谢朝武. 厦门市数字经济核心企业空间分布格局演化及影响因素[J]. 人文地理, 2023, 38(2): 126-136. [Yu Jun, Zhang Kun, Xie Chaowu. Spatial pattern evolution and influencing factors of digital economy core firms in Xiamen[J]. Human Geography, 2023, 38(2): 126-136. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.02.015] |

| [31] |

Fisher E O. Heckscher-Ohlin theory when countries have different technologies[J]. International Review of Economics & Finance, 2011, 20(2): 202-210. |

| [32] |

Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1999, 99(3): 483-499. |

| [33] |

俞立平, 章美娇, 王作功. 中国地区高技术产业政策评估及影响因素研究[J]. 科学学研究, 2018, 36(1): 28-36. [Yu Liping, Zhang Meijiao, Wang Zuogong. The study of the performance evaluation of regional hi-tech industrial policies and the influencing factors[J]. Studies in Science of Science, 2018, 36(1): 28-36.] |

| [34] |

王建冬, 于施洋, 窦悦. 东数西算: 我国数据跨域流通的总体框架和实施路径研究[J]. 电子政务, 2020(3): 13-21. [Wang Jiandong, Yu Shiyang, Dou Yue. East-west computing transfer: Overall framework and implementation path of cross-domain data circulation in China[J]. E-Government, 2020(3): 13-21.] |

| [35] |

易成岐, 窦悦, 陈东, 等. 全国一体化大数据中心协同创新体系: 总体框架与战略价值[J]. 电子政务, 2021(6): 2-10. [Yi Chengqi, Dou Yue, Chen Dong, et al. National integrated data center collaborative innovation system: Overall framework and strategic value[J]. EGovernment, 2021(6): 2-10.] |

| [36] |

Turek D, Radgen P. Optimized data center site selection-mesoclimatic effects on data center energy consumption and costs[J]. Energy Efficiency, 2021, 14(3): 33. DOI:10.1007/s12053-021-09947-y |

| [37] |

Knapp K J, Denney G D, Barner M E. Key issues in data center security: An investigation of government audit reports[J]. Government Information Quarterly, 2011, 28(4): 533-541. |

| [38] |

Lourenco R B R, Figueiredo G B, Tornatore M, et al. Data evacuation from data centers in disaster-affected regions through softwaredefined satellite networks[J]. Computer Networks, 2019, 148: 88-100. |

| [39] |

叶琴, 徐晓磊, 胡森林, 等. 长三角人工智能产业空间格局及影响因素[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(3): 526-536. [Ye Qin, Xu Xiaolei, Hu Senlin, et al. Pattern and impact factors of artificial intelligence industries' distribution in Yangtze River Delta[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(3): 526-536.] |