2. 兰州大学 管理学院, 兰州 730000;

3. 华东师范大学 工商管理学院, 上海 200062

2. School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3. College of Busuness Admininstration, East China Normal University, Shanghai 200062, China

推动旅游业高质量发展是新时代提升旅游产业竞争力的必由之路[1]。2018年中共中央通过的《关于推动高质量发展的意见》明确指出:推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。旅游业是现代服务业的重要组成部分,在改善民生和发展经济中发挥着极为重要的作用[2]。《“十四五”文化和旅游发展规划》明确指出:应完善综合效益高、带动能力强的现代旅游业体系,努力实现旅游业高质量发展。

学术界对要素禀赋结构升级的早期研究主要关注制造业要素禀赋结构升级[3]、要素禀赋结构升级对产业结构、贸易结构、贸易收益及产业链延伸的促进作用[4, 5]等问题。新结构主义经济学认为,产业结构内生于要素禀赋[6],要素禀赋对经济发展产生决定性作用[7]。要素禀赋结构升级作为重要动力,持续推动经济的增长[3]。近年来,随着国家高质量发展战略的提出,学术界对旅游高质量发展给予了高度关注,并对要素禀赋与旅游产业结构升级[8]、旅游经济效率[9]、高质量旅游业发展的动力和路径[10]、乡村旅游高质量发展[11]、旅游产业韧性[12]、旅游经济高质量发展的测度与时空演变特征[13, 14]、要素结构变动与旅游经济高质量发展[15]、城市韧性对旅游业高质量发展的影响[16]、数字经济赋能旅游经济高质量发展[17]以及低碳旅游[18]等问题进行了广泛探讨。新世纪以来,随着信息技术的快速发展,学术界对旅游信息化给予了高度关注。特别是近年来,随着大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴技术在社会经济各领域的广泛应用,信息技术在旅游领域的应用愈来愈普及,驱动了旅游产业的数智化转型和系统性重塑。在此背景下,学术界对数字旅游[19]、信息化与全域旅游发展[20]、乡村旅游信息化[21]、信息化对旅游产业发展的空间溢出效应及对旅游经济效率的影响[22, 23]等问题进行了深入分析。

文献梳理发现,现有研究成果大多基于狭义的效率视角或广义的多维视角剖析旅游业发展质量,前者难以揭示旅游业高质量发展的多维性,后者与新发展理念缺乏有效结合[22]。特别是有关要素禀赋结构升级对旅游经济发展质量影响的研究较少,大多是基于国际经济学视角和新结构主义经济学视角,分析要素禀赋结构升级对经济发展质量的影响。鉴于此,本文基于新发展理念,构建涵盖创新、协调、绿色、开放、共享5个维度的旅游经济发展质量评价指标体系,对2011—2019年中国旅游经济发展质量及其时空演变特征进行测度和分析。在此基础上,通过提出理论假设、计量分析、基准回归、内生性检验和稳健性检验,深入分析要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响。

本文的创新点主要体现在两个方面:①现有文献对中国旅游经济发展质量的测度,大多在构建指标体系时没有对指标的属性进行区分。由于过程与结果之间并不是必然的因果关系,因此构建评价指标体系时应以结果指标为主。为此,本文在构建指标体系时,注重选取结果指标而不是过程指标;②现有文献大多运用面板数据模型分析要素禀赋结构升级或信息化对旅游经济发展的影响,但对要素禀赋结构升级和信息化如何影响旅游经济发展,以及在促进旅游经济发展质量提升的过程中发挥何种作用均缺乏综合考察和实证检验。因此,本文在实证检验要素禀赋结构升级和信息化对中国旅游经济发展质量影响的基础上,进一步对信息化中介下要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响进行实证分析,以期得出更为准确的结论。

1 提出假设(1)要素禀赋升级能够促进旅游经济高质量发展。要素禀赋理论认为,一个国家或地区高级生产要素的不断累积会导致其产品制造成本的上升,因此便出现对外投资这一现象,而对外投资意味着资源流向发生改变。对旅游产业而言,当投资区域外资源时,便会导致旅游流向发生改变[8],从而带动投资地区旅游经济的发展。随着资本等要素不断增加,便会出现这样一种现象:即资本密集型产品的生产规模会随之增加,这在一定程度上意味着劳动密集型产品的生产规模会相应的减少[5]。当与旅游相关的高级要素的比例不断增加时,之前支撑旅游业发展的资源型观光产品或者服务将被淘汰,随之而来的便是技术倾向性产品或者是品牌倾向性服务的出现。这些产品和服务的出现,在一定程度上说明旅游供给方的产品结构发生了前所未有的变化,并且旅游者的出游方式也随之发生了相应的改变,这便会带动旅游产业的高端化,进而促进旅游经济高质量发展。故提出假设1:

H1:要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量具有正向作用。

(2)要素禀赋结构升级对信息化产生影响。首先,资本劳动投入比的上升将推动信息化发展。信息化是信息技术应用与推广的过程,信息化的发展离不开信息产业的支撑。而信息产业具有资本密集和技术密集两大特征,其发展离不开大量的资本投入,这就意味着信息化的发展也需要大量的资本投入,而资本投入的多少决定了信息化发展进程的快慢。换言之,丰富的资本投入能够不断地推进信息化发展进程[24]。具体到旅游产业,资本的投入能够促进旅游信息基础设施建设、旅游专业技术人才培养和旅游产业信息应用水平的提升,促进旅游产业的信息化发展;其次,景区禀赋同样对旅游产业信息化产生影响。特别是发达的景区与景点有需求、有条件加快旅游信息化基础设施的建设,推进旅游信息化技术的应用[21]。一般而言,景区的等级越高,信息基础设施也越完善,信息化程度和信息服务水平也越高;第三,进入信息化时代,互联网、云计算、物联网、大数据等信息与通信技术的高速发展对经济社会产生了深远影响[25]。与此同时,旅游业作为典型的信息密集型和信息依托型产业,在信息化浪潮中与信息产业深度融合[26],不仅从资讯收集、旅游决策、观光游览、消费售后等各个环节对游客的旅游行为进行重塑[20],而且推动旅游业在资源分配、营销模式、组织结构等方面转型升级,从而使旅游产业的信息化程度越来越高。故提出假设2:

H2:要素禀赋结构升级对信息化具有正向作用。

(3)信息化是提升中国旅游经济发展质量的重要手段。首先,信息技术的发展不仅可以丰富数据的维度,还能在此基础上促进知识的流动[27],提升旅游产品的品质和附加值,从而实现优化旅游产品结构的目的;其次,信息化能够促进复杂数据的分析,进而能够准确、清晰地观察需求变动趋势,使得旅游供需双方能够及时掌握所需的信息,避免供需错配,提高旅游市场效率[28];再次,旅游信息化为旅游产业发展提供了创新平台,不仅能推动旅游产学研结合,而且能促进旅游产业链完美对接;不仅能促进旅游技术不断创新,而且能提升旅游创新活动的匹配效率和科技成果的市场转化效率。这一过程能够进一步提高旅游经济发展的效率,提升旅游经济发展质量;最后,信息化能够促进旅游产业的流程再造,重塑旅游产业链,推动旅游业向绿色生态方向发展,进而提升旅游经济绿色发展质量[27]。需要指出,旅游信息化本质上是信息技术作用于旅游业的结果,是信息化的重要组成部分,其依托于信息化的发展而发展。因此,某一区域信息化的发展水平在很大程度上反映了其旅游信息化的发展水平。故提出假设3:

H3:信息化对中国旅游经济发展质量具有正向作用。

(4)要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响将部分通过促进信息化发展来实现。资本、劳动力、资源等要素的投入与优化配置,能够完善信息基础设施建设,推动信息化技术应用[21],进而推进信息化进程。信息化又会驱动旅游服务创新提质,包括AR、VR、AI在内的虚拟仿真和人工智能技术能够为游客带来更个性化、多样化的体验,提升旅游产品的吸引力和竞争力,促进文旅新业态的形成与发展[29];同时,区块链等信息技术手段的应用也有助于管理者实现信息要素的挖潜利用,提高管理效率,间接提升服务供给质量[30];此外,传播高效且成本低廉的新媒体扩大了景区信息的传播范围,增加了潜在旅游者的规模[31],为旅游经济的可持续发展注入了活力。因此,本文预期从要素禀赋结构升级、信息化水平提高再到实现旅游经济的高质量发展是一个序列发展的过程,信息化水平受到要素配置优化的影响后,会继续迁移并影响旅游经济发展质量。故提出假设4:

H4:信息化在要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响中发挥中介效应。

2 研究方法与数据来源 2.1 研究方法 2.1.1 中国旅游经济发展质量的测度与评价(1)指标体系的构建

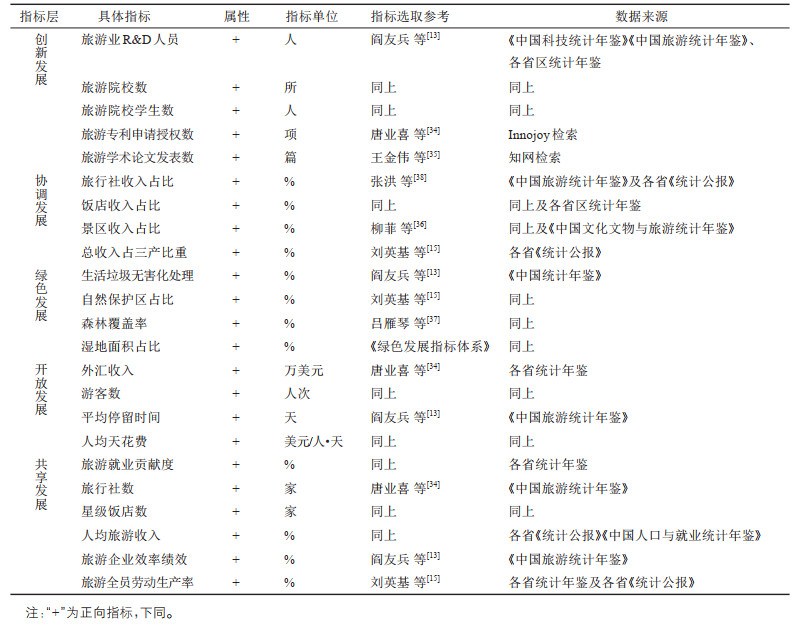

新发展理念反映了经济高质量发展的理论内涵[32],贯彻新发展理念是推动旅游业高质量发展的重要方式[33]。新发展理念涵盖创新、协调、绿色、开放、共享5个维度,其理论内涵体现在:①“创新发展”主要解决发展的动力问题,实现经济发展由要素驱动转向创新驱动。因此,在新的发展背景下,必须转换旅游经济增长动力,以科技创新驱动旅游业高质量发展,促进信息技术、人工智能、大数据等新兴技术与旅游产业融合,提升旅游经济发展的质量和效率。反映在旅游经济发展质量评价指标上,R & D人员是创新的主力军,高等院校特别是旅游专业院校是培养旅游专业人才和创新人才的摇篮,旅游专业学生则是旅游产业创新发展的后备军,旅游专利和旅游科研成果是旅游创新能力的体现和表征[13, 34, 35];②“协调发展”主要解决发展不平衡的问题,防止发展失衡和无序发展。协调既是发展手段,又是发展目标,还是评价发展的标准和尺度[13]。因此,必须以协调发展的理念,促进区域旅游协调,旅游产业要素及内部结构协调。在旅游经济发展质量评价指标上,旅行社、星级饭店和旅游景区作为旅游业“吃、住、行、游、购、娱”六大要素的重要组成部分和旅游产业的三大主体部门,其结构是否协调将对旅游经济发展质量产生重要的影响[15, 36];③“绿色发展”注重解决人与自然的和谐问题。旅游业是典型的资源环境依赖型产业,因此必须加强旅游资源和生态环境的保护,促进旅游业可持续发展。在旅游经济发展质量评价指标上,垃圾无害化处理、自然保护区占比、森林覆盖率、湿地面积等既体现了旅游绿色发展的理念和水平,也反映了旅游高质量发展的基本要求[13, 15, 37];④“开放发展”强调以扩大对外开放促进经济发展。对旅游产业而言,应顺应全球化发展趋势,进一步扩大旅游领域对外开放,深化文旅合作交流,打造更加开放包容的旅游发展环境。在旅游经济发展质量评价指标上,旅游外汇收入、游客数量、停留时间和旅游消费水平等均体现了旅游业开放发展的水平和旅游经济的发展质量[13, 34];⑤“共享发展”注重解决社会公平问题。旅游业是第三产业的重要组成部分,对促进经济增长、就业和社会发展发挥着重要的作用。因此,应坚持“共享发展”的理念,让更多居民从旅游产业发展中受益。而旅游就业贡献度、人均旅游收入、旅游企业效率绩效、旅游全员劳动生产率等指标,均体现和反映了“共享发展”的理念和旅游经济的发展质量[13, 15, 34]。

综合分析已有相关研究,发现不同学者所构建的旅游经济发展质量评价指标体系存在较大差异。如阎友兵等构建的中国旅游业高质量发展评价指标体系,除了涵盖新发展理念的5个维度之外,还增加了“产业发展活力”和“有效发展”两个维度,共遴选了61项具体评价指标[13];唐业喜等构建了涵盖创新、协调、绿色、开放、共享、有效6项二级指标和18项三级指标的评价体系[34];刘英基等基于经济效率、产业结构和环境质量3个维度,构建了涵盖15项具体指标的旅游经济发展质量评价指标体系[15]。尽管不同学者所构建的评价指标体系均在不同程度上体现了新发展理念和高质量发展的内涵,但由于对新发展理念和高质量发展的内涵理解不同,研究的视角和目的不同,所构建的评价指标体系存在较大差异。因此,本文基于以上新发展理念理论内涵的分析,在参考借鉴已有成果的基础上,构建了基于新发展理念5个维度、涵盖23项具体指标的中国旅游经济发展质量评价指标体系(表 1)。

| 表 1 中国旅游经济发展质量评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of China's Tourism Economic Development Quality |

(2)测度方法及权重确定

文献梳理发现,现有的权重确定方法主要有主观测度和客观测度两种类型。熵值法属于客观测度方法,可以有效排除人为因素的干扰。为了提高测度结果的客观性和准确度,本文采用熵值法。计算步骤及公式如下:

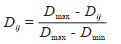

首先,将收集到的数据进行无量纲处理,实现数据的标准化。

对于正向指标:

|

(1) |

对于负向指标:

|

(2) |

其次,根据公式(3)计算第j项指标下第i个样本值占该指标的比重。

|

(3) |

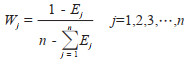

再次,根据公式(4)计算第j项指标的熵值。

|

(4) |

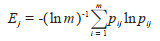

第四,根据公式(5)计算第j项指标的权重。

|

(5) |

最后,根据公式(6)对分维度数据加权,计算得到最终的中国旅游经济发展质量数据。

|

(6) |

式(5)中,QTE为旅游经济发展质量综合评价值;Wj为第j项指标的权重;Dij为无量纲处理后的指标数据。

2.1.2 要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量影响的计量分析(1)变量选取

被解释变量:旅游经济发展质量,基于熵值法加权计算得出。

解释变量:要素禀赋结构升级。即在旅游业发展过程中,必要的资本投入、所需的劳动力和必要的景区资源等要素投入比例的相对关系的调整。本文借鉴已有研究成果[8, 15],选择旅游业资本劳动投入比作为解释变量的状态描述之一,选择景区禀赋作为解释变量的另外一个代理变量。其中旅游业资本劳动投入比为旅游固定资产存量与旅游从业人员的比值,景区禀赋为各地区4A级以上景区数量。

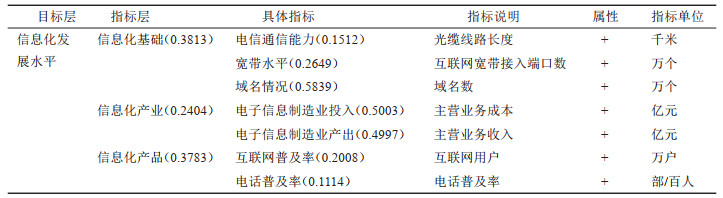

中介变量:信息化。本文借鉴相关研究成果[39, 40],构建了信息化发展水平评价指标体系,运用熵值法计算得出信息化发展水平,并作为信息化的代理变量(表 2)。

| 表 2 信息化发展水平评价指标体系 Tab.2 Evaluation Index System of Informatization Development Level |

控制变量:考虑到影响旅游经济发展质量的因素存在差异,为了保证实证结果科学合理,参考相关研究成果[8, 15],选取地区经济发展水平、公共交通服务能力、政府干预、人口规模、环境治理强度作为控制变量。

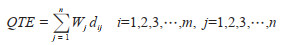

(2)计量模型

本文基于2011—2019年的面板数据开展研究。经豪斯曼检验发现,选择固定效应模型可有效消除个体差异对回归结果的影响,因此本研究选择固定效应模型。本文主要探究要素禀赋结构升级、信息化与中国旅游经济发展质量的关系以及信息化中介下要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响。因此,实证分析主要验证以下关系。

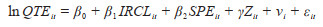

首先,检验要素禀赋结构升级与中国旅游经济发展质量、信息化与中国旅游经济发展质量的正向作用,构建实证模型(6)和(7):

|

(6) |

|

(7) |

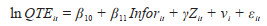

其次,检验信息化的中介作用,构建实证模型(8)和(9):

|

(8) |

|

(9) |

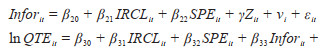

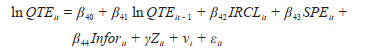

最后,进行内生性检验,构建动态面板数据模型(10):

|

(10) |

式中,i和t分别代表不同地区和年份;Z,u,v和ε分别为控制变量、时间、地区固定效应和误差项。各变量的测度方法见表 3。

| 表 3 各变量的符号及测度方法 Tab.3 Symbols and Measurement Methods of Each Variable |

研究的数据来源于2011—2020年的《中国旅游统计年鉴》、《中国信息产业年鉴》、《中国统计年鉴》以及《中国文化文物与旅游统计年鉴》。对于缺失数据,通过查询各省区的统计年鉴进行补充。由于港澳台地区的数据无法获取,以上统计年鉴中缺失西藏自治区的相关数据,因此本研究基于我国30个省区2011—2019年的数据开展研究。此外,受2020—2022年新冠肺炎疫情的影响,旅游业发展受到严重的冲击和影响,许多相关指标数据发生较大变化。为了避免非正常年份异常数据对研究结论可靠性和准确性的影响,本文选择“2011—2019”的相关数据进行研究。

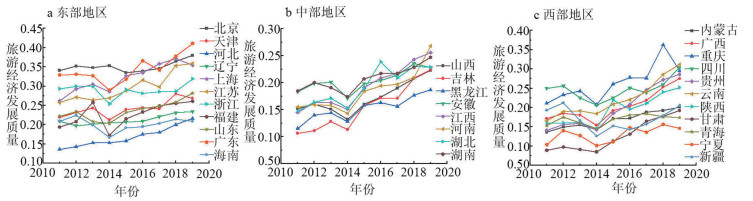

3 中国旅游经济发展质量的时空演变特征 3.1 中国旅游经济发展质量的演变趋势本文通过构建中国旅游经济发展质量指标体系,运用熵值法测算得到2011—2019年30个省区的旅游经济发展质量水平的评估值。为了更为直观和清晰地表达各区域、各省区旅游经济发展质量的水平及其变化趋势,本文参考相关文献[25],分东、中、西部地区分析旅游经济发展质量的变化趋势。其中东部地区包括辽宁、北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和海南;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、河南、湖北、湖南、安徽和江西;西部地区包括内蒙古、宁夏、陕西、甘肃、青海、新疆、四川、重庆、云南、贵州和广西。由图 1可知:①研究时段旅游经济发展质量总体呈现出良好的发展态势,但各省区之间差距较大,不平衡性特征显著;②东部11省区旅游经济发展质量虽有波动,但总体呈上升趋势,各省市之间差异悬殊。其中江苏、上海、浙江、北京、广东5省市的旅游经济发展质量处于较高水平,福建、海南、天津、山东和辽宁则次之,河北则是东部地区旅游经济发展质量最低的省份;③中部8省区旅游经济发展质量提升显著,各省区之间差距相对较小。其中湖南、安徽、江西、湖北旅游经济发展质量处于较高水平,黑龙江和吉林发展水平较低。与东部地区相比,中部地区旅游经济发展质量总体上仍相对较低;④西部11省区的旅游经济发展质量总体呈现稳步上升的态势,波动性相对较小,但内部分化较为明显。重庆、四川、云南、贵州、广西、陕西6省区发展水平相对较高,其余5省区发展水平相对较低。总体来看,研究期内各省区旅游经济发展质量水平均未达到60%,表明中国旅游经济发展质量仍有很大提升空间。

|

图 1 中国旅游经济发展质量的演变趋势 Fig.1 Evolution Trend of China's Tourism Economic Development Quality |

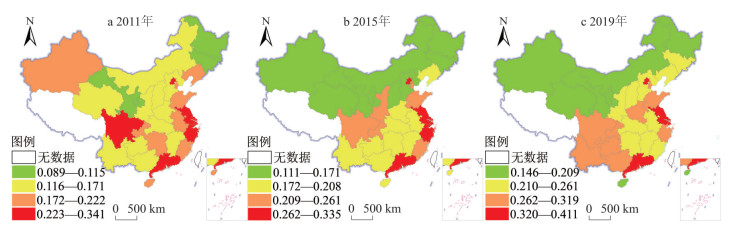

为了直观反映中国旅游经济发展质量的空间差异及演变特征,本文借助ArcGIS10.2,采用自然断裂法对中国旅游经济发展质量进行空间可视化分析(图 2)。总体而言,中国旅游经济发展质量高值区在研究期内主要位于东部地区,旅游经济发展质量南北分异日益显著,非均衡现象趋于强化。具体来看,2011年全国旅游经济发展质量相对均衡。旅游经济发展质量最高的省区既有东部地区的北京、上海、江苏、浙江和广东,也有西部地区的四川;旅游经济发展质量较高的省区既有东部沿海地区的辽宁、天津、山东、福建和海南,也有中部地区的安徽、湖南及西部地区的新疆和重庆;到2015年,虽然各省区旅游经济发展质量水平得到不同程度的提升,但发展水平最高的省市全部集中于东部地区,西部地区的四川、新疆、青海、内蒙古及中部地区的山西、安徽、湖南旅游经济发展质量的相对水平均出现不同程度的下降,与东部地区的发展差距逐渐加大,旅游经济发展质量极化现象明显,南北差距和非均衡现象日益显现;到2018年,旅游经济发展质量南北分异显著,发展差距进一步扩大。云南、贵州、广西旅游经济发展质量得到显著提升,陕西则出现明显下降。

|

图 2 中国旅游经济发展质量的空间差异与演变 Fig.2 Spatial Difference and Evolution of China's Tourism Economic Development Quality |

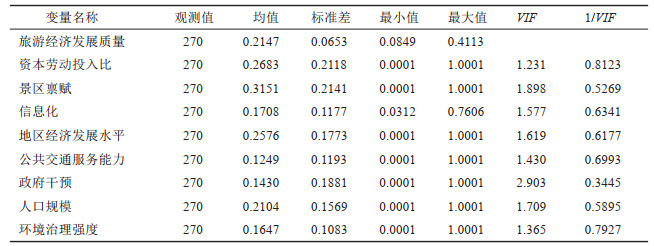

对研究数据进行描述性统计是假设检验的重要前提。本文借助Stata15对研究数据进行描述性统计(表 4)。由表 4可知,中国旅游经济发展质量的均值为0.2147,最小值和最大值分别是0.0849和0.4113,表明各省区间旅游经济发展质量差异较大;资本劳动投入比、景区禀赋和信息化的最小值和最大值也存在较大差异,表明省区间的要素禀赋结构升级和信息化水平差距显著;VIF最大值为2.903,小于10,表明不存在多重共线性问题,可进行后续的研究。

| 表 4 变量的简单描述性统计 Tab.4 Simple Descriptive Statistics of Variables |

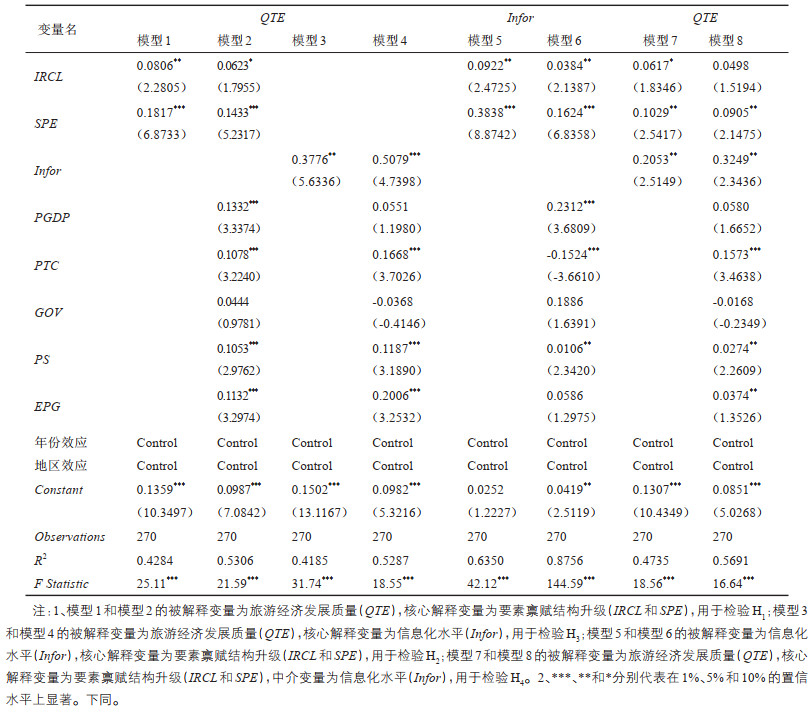

由基准回归结果(表 5)可知:①资本劳动投入比和景区禀赋与中国旅游经济发展质量正相关(模型1显示);当加入控制变量后,模型2仍然产生正向影响,H1得到支持;②要素禀赋结构升级与信息化正相关(模型5显示);当加入控制变量后,模型6仍然产生正向影响,说明要素禀赋结构升级能够促进信息化发展,H2得到支持;③信息化与中国旅游经济发展质量正相关(模型3显示)。当加入控制变量后,模型4仍然产生正向影响,H3得到支持;④模型7—8结果系数降低,且部分变量不再显著,表明信息化中介效应成立,H4得到支持。

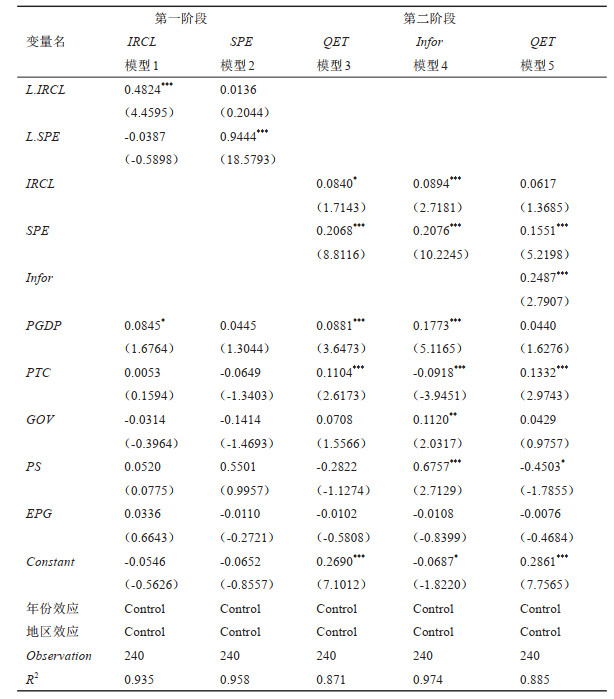

| 表 5 基准回归结果 Tab.5 Results of Baseline Regression |

基准回归已经验证了要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响,以及信息化的中介效应。但需要注意的是,虽然本文尽量去控制那些可能的影响因素,但仍有可能遗漏变量,这种遗漏变量会导致本文的估计系数有偏。此外,变量之间可能存在反向因果关系,即信息化水平的提高和中国旅游经济发展质量的提升也可能反向带动要素禀赋结构升级。为了避免因遗漏变量或反向因果而导致的内生性问题,本文使用工具变量法来缓解这一问题。具体的,借鉴张琳等[41]的思想,本文使用要素禀赋结构升级的滞后项作为当期要素禀赋结构升级的工具变量。其选取逻辑在于,滞后变量是“前定”的,可能与当期的扰动项不相关,或者说不易受到当前被解释变量的反向影响。表 6汇报了采用两阶段最小二乘法(2SLS)进行工具变量回归的参数结果,第一阶段回归结果(模型1和模型2)显示,工具变量(L.IRCL和L.SPE)的系数均在1% 水平上显著为正,这表明工具变量满足了相关性要求。为检验工具变量的有效性,本文进行了不可识别检验和弱识别检验。不可识别检验的Kleibergen-Paap rk LM统计量为12.661(p < 0.01),拒绝了所选工具变量识别不足的原假设;弱识别检验的Cragg-Donald Wald F统计量为29.357,大于10% 的最大临界值16.38,拒绝了所选工具变量是弱工具变量的原假设,以上检验说明了本文工具变量的有效性。第二阶段的回归结果中,模型3和模型4的估计系数显示,在剔除内生性问题后,要素禀赋结构升级(IRCL和SPE)仍能显著促进旅游经济发展质量和信息化水平的提升。模型5中,信息化水平的估计系数在1%的水平上显著为正,与基准回归部分的结果具有一致性,再次验证了信息化作为重要推手的作用。此外,景区禀赋(SPE)的系数仍然显著,这说明信息化在要素禀赋结构升级与中国旅游经济发展质量之间发挥着部分中介作用。以上估计结果说明,在缓解内生性问题后,本文的假设依然能够得到验证。

| 表 6 工具变量法回归结果 Tab.6 Regression Results of Ⅳ Method |

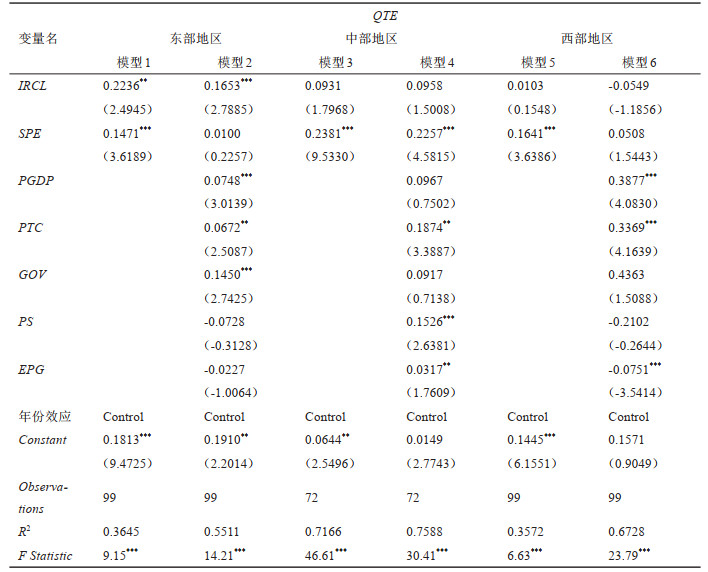

为了便于考察不同地区资源禀赋结构升级对旅游经济发展质量的差异性影响,本文分东、中、西部地区分别进行异质性分析,基准回归结果详见表 7。不难发现,主效应的影响存在明显的区域差异。资本劳动投入比不论是否加入控制变量,均对东部地区旅游经济发展质量产生了显著的正向影响,但对中西部地区旅游经济发展质量无明显影响。本文认为造成这一差异的原因可能在于:一方面,中西部地区旅游产业发展的资本投入不足、要素禀赋结构层次低,尚未实现要素禀赋结构的整体优化升级,暂不能推动旅游经济的发展及其发展质量的提高,另一方面,相较东部地区,中西部地区在人力资本、技术创新等方面不具备优势[42],地方政府在旅游产品运营营销、整体规划设计上处于劣势[43],因此,虽然有着较为丰富的旅游资源,资本投入也有所增加,但低下的资本利用效率使得资本投入未能有效应用于旅游业务的发展。此外,观察景区禀赋的系数差异可以发现,在加入控制变量后,景区禀赋对旅游经济发展质量的积极正向影响只在中部地区成立,本文认为其原因是:东部地区是中国国内旅游的主要客源地,考虑到中国居民出游具有短时短途的特征[44],西部地区的景区禀赋并不能对旅游者的出游决策产生明显影响,中东部地区仍是大部分游客的首选,且东部地区的旅游业已较为成熟,具有文化研学游、科技馆、主题公园等多元化的旅游产品,对景区禀赋的依赖程度可能较低,因此最终表现出景区禀赋仅在中部地区对旅游经济发展质量有显著影响的特点。

| 表 7 要素禀赋结构升级对不同区域旅游经济发展质量的影响 Tab.7 The Influence of Factor Endowment Structure Upgrading on Tourism Economic Development Quality in Different Regions |

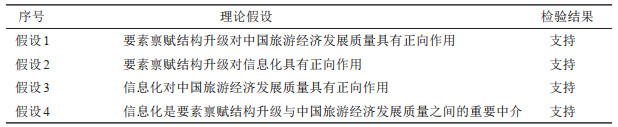

根据以上实证和检验分析,研究提出的四个理论假设均得到支持(表 8)。

| 表 8 理论假设检验结果 Tab.8 Test Results of Theoretical Hypotheses |

本文基于新发展理念,从五个维度构建了中国旅游经济发展质量的评价指标体系,运用熵值法测算中国旅游经济发展质量的综合水平;基于要素禀赋理论和新经济增长理论,运用固定效应模型检验要素禀赋结构升级、信息化对中国旅游经济发展质量的影响。结论如下:

(1)中国旅游经济发展质量在研究期内呈现不断提升的发展态势,但各省区发展水平存在较大差距。在空间上,中国旅游经济发展质量高值区主要分布于东部地区。随着旅游经济的不断发展,旅游经济发展质量南北分异的趋势日益明显,空间不平衡性趋于强化。

(2)要素禀赋结构升级是中国旅游经济发展质量提升的基础和动力,对中国旅游经济发展质量及信息化水平均有正向促进作用;信息化是要素禀赋结构升级与中国旅游经济发展质量之间的重要中介,对中国旅游经济发展质量具有显著的正向促进作用,是中国旅游经济发展质量提升的“加速器”。

(3)资本劳动投入比对东部地区旅游经济发展质量有显著的促进作用,对中西部地区作用不显著,而景区禀赋仅对中部地区有显著影响。

5.2 讨论基于要素禀赋理论和新经济增长理论,本文分析了要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响,同时检验了信息化在要素禀赋结构升级与中国旅游经济发展质量之间发挥的重要作用。

(1)基于已有相关研究大多基于狭义的效率视角或广义的多维视角分析旅游业发展质量的不足,本文基于新发展理念构建了5个维度的旅游经济发展质量评价指标体系,并通过提出理论假设、计量分析、基准回归、内生性检验和稳健性检验深入分析了要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响。相较于已有相关研究成果[13, 34, 35, 36],本文的理论贡献主要体现在两个方面:一是在构建指标体系时注重选取结果指标而不是过程指标;二是在实证检验要素禀赋结构升级和信息化对中国旅游经济发展质量影响的基础上,进一步对信息化中介下要素禀赋结构升级对中国旅游经济发展质量的影响进行了实证分析,因而所得出的结论也更为科学和准确。

(2)近十余年来,中国旅游经济发展质量总体呈现出良好的发展态势,但各省区旅游经济发展质量仍存在较大差距。因此,中西部省区特别是甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、黑龙江等旅游经济发展质量较低的省区,应大力加强旅游产业资本、劳动力、技术、信息等生产要素的供给,加快优化要素禀赋结构,以要素禀赋结构的全面升级促进旅游经济发展质量的快速提升,从而缩小与东部地区旅游经济发展质量的差距。

(3)信息化在要素禀赋结构升级与旅游经济发展质量之间发挥着重要的中介作用,是提升旅游经济发展质量的重要手段和途径。因此,各省区应根据自身信息化发展的现状和问题,有效提升信息化水平,以信息化促进要素禀赋结构升级,从而推动省域旅游经济发展质量的提高。特别是对于信息化水平仍相对滞后的中西部地区而言,应进一步加大信息基础设施建设和信息产业投资力度,加快提高信息科技创新能力,促进旅游产业与信息服务业融合发展,提升信息技术应用水平和旅游信息服务能力,丰富旅游信息维度,加快推进旅游产业数智化转型和旅游经济高质量发展。

(4)资本是重要的生产要素,其投入水平对劳动力、技术、信息等生产要素的供给具有重要影响。受经济发展水平影响,我国中西部地区特别是西部地区旅游产业发展长期面临投资不足的困境,严重制约了要素禀赋结构的升级和旅游经济发展质量的提升。因此,中西部地区应进一步创新体制机制,扩大对外开放,运用市场化手段吸引外部资本,为旅游专业人才培养、旅游科技创新和旅游信息化建设提供充足的资金保障和支持。

(5)中国中西部地区旅游资源丰富,旅游资源禀赋优势显著。应通过资本、人才、技术、信息等生产要素的合理配置和要素禀赋结构的优化升级,充分开发和释放旅游资源禀赋潜力,提升旅游企业效率、旅游全员劳动生产率和旅游市场效率,大力提高旅游收入水平。同时,应针对西部地区生态环境脆弱的问题,在旅游开发和旅游经济发展过程中加强旅游资源与环境保护,推动旅游产业绿色发展。

本文仍存在以下不足:一是由于数据收集的限制,在指标体系构建时被迫地将一些指标选择性地进行了剔除,因而使本文的指标体系存在一些局限;二是由于难以收集到完整统一的全国地市一级的相关数据,本文的研究数据仅基于省级层面且缺失港澳台及西藏的数据,因而最终选取了30个省区的数据进行研究。未来可在进一步拓展相关指标数据和完善测度指标体系的基础上,对中国旅游经济发展质量进行更为细致和深入的研究。

| [1] |

王兆峰, 谢佳亮, 吴卫. 环长株潭城市群旅游业高质量发展水平变化及其影响因素[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 172-181, 221. [Wang Zhaofeng, Xie Jialiang, Wu Wei. Spatio-temporal evolution and influencing factors of high-quality tourism industry development around Changsha-Zhuzhou-Xiangtan urban agglomeration[J]. Economic Geography, 2022, 42(3): 172-181, 221.] |

| [2] |

朱麟奇, 李秋雨, 刘继生. 中国旅游业与地区发展及民生改善协调关系研究[J]. 地理科学, 2020, 40(8): 1328-1335. [Zhu Linqi, Li Qiuyu, Liu Jisheng. Coordination relationship between tourism development and regional development with improvement of people's livelihood in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(8): 1328-1335.] |

| [3] |

谢家平, 孔令丞. 全球化背景下中国制造业要素禀赋结构升级的逻辑[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2006(4): 9-13. [Xie Jiaping, Kong Lingcheng. The logic of upgrading the factor endowment structure of China's manufacturing industry under the background of globalization[J]. Fujian Tribune (The Humanities & Social Sciences Monthly), 2006(4): 9-13. DOI:10.3969/j.issn.1671-8402.2006.04.002] |

| [4] |

徐春华. 以要素禀赋结构升级促进产业链延伸: 走出"比较优势陷阱"[J]. 经济研究导刊, 2011(35): 177-178. [Xu Chunhua. Promoting the industry chain extension with the main factor gift the structure upgrade: Going out" the comparison advantage trap"[J]. Economic Research Guide, 2011(35): 177-178. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2011.35.072] |

| [5] |

黎峰. 要素禀赋结构升级是否有利于贸易收益的提升?——基于中国的行业面板数据[J]. 世界经济研究, 2014(8): 3-7, 14, 87. [Li Feng. Whether factor endowment structure upgrade is in favor of trade income increase? An analysis based on the industry panel data of China[J]. Word Economy Studies, 2014(8): 3-7, 14, 87.] |

| [6] |

吕明元, 孙献贞, 吕清舟. 生态化中的产业结构内生于其要素禀赋结构的实证分析——基于中国30个省份的数据[J]. 软科学, 2018, 32(10): 49-53. [Lv Mingyuan, Sun Xianzhen, Lv Qingzhou. Empirical study of ecological industrial structure endogenously determined by the factor endowment structure: Based on the data of 30 provinces in China[J]. Soft Science, 2018, 32(10): 49-53. DOI:10.3969/j.issn.1003-2800.2018.10.013] |

| [7] |

林毅夫. 新结构经济学——重构发展经济学的框架[J]. 经济学(季刊), 2011, 10(1): 1-32. [Lin Yifu. New structural economics: Reconstructing the framework of development economics[J]. China Economic Quarterly, 2011, 10(1): 1-32.] |

| [8] |

苏建军, 孙根年. 要素禀赋结构升级对旅游经济发展的影响与地区差异[J]. 宁夏社会科学, 2017(3): 71-80. [Su Jianjun, Sun Gennian. The effect of endowment structure upgrade on the development of tourism economic and regional difference[J]. Ningxia Social Sciences, 2017(3): 71-80.] |

| [9] |

韩剑磊, 明庆忠, 史鹏飞, 等. 区域旅游经济效率与网络优势度的关联组合及影响因素构型分析[J]. 人文地理, 2021, 36(4): 168-176. [Han Jianlei, Ming Qingzhong, Shi Pengfei, et al. Analysis of the relevant combination of regional tourism economic efficiency and network dominance and the configuration of influencing factors[J]. Human Geography, 2021, 36(4): 168-176. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.04.020] |

| [10] |

唐任伍, 徐道明. 新时代高质量旅游业发展的动力和路径[J]. 旅游学刊, 2018, 33(10): 11-13. [Tang Renwu, Xu Daoming. The driving force and path of high-quality tourism development in the new era[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(10): 11-13. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.10.006] |

| [11] |

于法稳, 黄鑫, 岳会. 乡村旅游高质量发展: 内涵特征、关键问题及对策建议[J]. 中国农村经济, 2020(8): 27-39. [Yu Fawen, Huang Xin, Yue Hui. The high-quality development of rural tourism: Connotative features, key issues and countermeasures[J]. Chinese Rural Economy, 2020(8): 27-39.] |

| [12] |

王兆峰, 张先甜. 基于PSR模型的旅游产业韧性评估及驱动因子非平稳性研究——以黄河流域为例[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 88-97. [Wang Zhaofeng, Zhang Xiantian. Study on the resilience assessment of the tourism industry and the driven non-stability of the PSR model: A case of the Yellow River Basin[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 88-97. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.011] |

| [13] |

阎友兵, 胡欢欢. 中国旅游业高质量发展水平的测度及时空演化分析[J]. 湖南财政经济学院学报, 2021, 37(1): 5-18. [Yan Youbing, Hu Huanhuan. Analysis on the measurement of China's interprovincial high-quality development tourism level and spatialtemporal evolution[J]. Journal of Hunan University of Finance and Economics, 2021, 37(1): 5-18.] |

| [14] |

时朋飞, 曹钰晗, 龙荟冰, 等. 我国旅游业高质量发展水平测度、空间分异及障碍因子诊断[J]. 经济地理, 2023, 43(2): 201-210. [Shi Pengfei, Cao Yuhan, Long Huibing, et al. Level measurement, spatial variation and obstacle factor diagnosis of tourism high-quality development in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(2): 201-210.] |

| [15] |

刘英基, 韩元军. 要素结构变动、制度环境与旅游经济高质量发展[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 28-38. [Liu Yingji, Han Yuanjun. Factor structure, institutional environment and high-quality development of the tourism economy in China[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 28-38.] |

| [16] |

赖菲菲, 谢朝武, 黄锐. 城市韧性对旅游业高质量发展的影响研究——以长江经济带为例[J]. 人文地理, 2023, 38(6): 171-181, 191. [Lai Feifei, Xie Chaowu, Huang Rui. Research on the impact of urban resilience on the high-quality development of tourism: A case study of the Yangtze River Economic Belt[J]. Human Geography, 2023, 38(6): 171-181, 191. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.06.018] |

| [17] |

吴丹丹, 马仁锋, 郝晨, 等. 数字经济对市域旅游业高质量发展水平的空间效应及机制[J]. 经济地理, 2023, 43(4): 229-240. [Wu Dandan, Ma Renfeng, Hao Chen, et al. Spatial effect and impact mechanism of digital economy on tourism industry high-quality development in Chinese cities[J]. Economic Geography, 2023, 43(4): 229-240.] |

| [18] |

马嘉遥, 李九全, 常 芳". 双碳"目标下乡村游客低碳旅游行为影响路径研究——基于SEM和fsQCA混合方法分析[J]. 人文地理, 2024, 39(4): 171-181. [Ma Jiayao, Li Jiuquan, Chang Fang. Research on the influence path of rural tourists' low-carbon tourism behavior under the aim of "carbon peaking and carbon neutrality": Based on the mixed method analysis of SEM and fsQCA[J]. Human Geography, 2024, 39(4): 171-181. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.04.018] |

| [19] |

李如意, 李骊明. 数字旅游在大线路旅游开发中的应用——兼论丝绸之路信息驿站建设的意义[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 151-155. [Li Ruyi, Li Liming. Analysis on application of digital tourism in large line tourism development: A case study of building information station in silk road[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 151-155. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.03.082] |

| [20] |

李君轶, 高慧君. 信息化视角下的全域旅游[J]. 旅游学刊, 2016, 31(9): 24-26. [Li Junyi, Gao Huijun. Global tourism from the perspective of informatization[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(9): 24-26. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.09.011] |

| [21] |

杨艳, 丁正山, 葛军莲, 等. 江苏省乡村旅游信息化与区域旅游经济耦合协调关系[J]. 经济地理, 2018, 38(11): 220-225. [Yang Yan, Ding Zhengshan, Ge Junlian, et al. Coupling coordination between rural tourism informatization and regional tourism economy in Jiangsu province[J]. Economic Geography, 2018, 38(11): 220-225.] |

| [22] |

王龙杰, 曾国军, 毕斗斗. 信息化对旅游产业发展的空间溢出效应[J]. 地理学报, 2019, 74(2): 366-378. [Wang Longjie, Zeng Guojun, Bi Doudou. Spatial spillover effects of ICT on tourism industry growth[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(2): 366-378.] |

| [23] |

于婷婷, 左冰. 信息化对旅游经济效率的影响及其作用机制研究[J]. 地理科学, 2022, 42(10): 1717-1726. [Yu Tingting, Zuo Bing. Influence mechanism of information communication technology in the economic efficiency of tourism[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(10): 1717-1726.] |

| [24] |

余冬筠, 魏伟忠. 工业化进程中信息产业对产业结构变动的作用[J]. 技术经济, 2008, 27(12): 87-92. [Yu Dongyun, Wei Weizhong. The effect of information industry on industrial structure in industrialization process[J]. Journal of Technology Economics, 2008, 27(12): 87-92.] |

| [25] |

魏新颖, 王宏伟. 信息化对高技术产业全要素生产率的影响分析——基于面板门限回归模型的实证研究[J]. 统计与信息论坛, 2017, 32(12): 34-41. [Wei Xinying, Wang Hongwei. Analysis on the influence of informatization on the total factor productivity of hightech industry: An empirical study based on panel threshold regression model[J]. Journal of Statistics and Information, 2017, 32(12): 34-41.] |

| [26] |

方远平, 谢蔓, 林彰平. 信息技术对服务业创新影响的空间计量分析[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1119-1130. [Fang Yuanping, Xie Man, Lin Zhangping. A spatial econometric analysis of impact of ICT on service innovation: Based on analysis of 21 cities in Guangdong province[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1119-1130.] |

| [27] |

郑婷婷, 付伟, 陈静. 信息化发展水平、资源依赖与绿色全要素生产率——来自地级市面板数据的分析[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(23): 44-52. [Zheng Tingting, Fu Wei, Chen Jing. Information development level, resource dependence and green total factor productivity: Research based on the panel data of prefecture-level cities[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2019, 36(23): 44-52.] |

| [28] |

陈德余, 汤勇刚. 大数据背景下产业结构转型升级研究[J]. 科技管理研究, 2017, 37(1): 128-132. [Chen Deyu, Tang Yonggang. Research of the transformation and upgrading of industrial structure under the background of the large data[J]. Science and Technology Management Research, 2017, 37(1): 128-132.] |

| [29] |

江凌. 文旅新业态的生成机制、发展逻辑与高质量发展路径[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版), 2023(3): 144-160. [Jiang Ling. On the generation mechanism, development logic and high-quality development path of the new form of cultural tourism[J]. Journal of Guizhou Normal University(Social Science Edition), 2023(3): 144-160.] |

| [30] |

明庆忠, 韦俊峰. "区块链+"赋能智慧旅游高质量发展探析[J]. 学术探索, 2021(9): 48-54. [Ming Qingzhong, Wei Junfeng. Discussion on enabling high-quality development of tourism industry by "Blockchain + Smart tourism"[J]. Academic Research, 2021(9): 48-54.] |

| [31] |

张玉. 新媒体下5A级旅游景区市场格局演变及营销创新[J]. 商业经济研究, 2019(6): 183-185. [Zhang Yu. Market pattern evolution and marketing innovation of 5A tourist attractions under new media[J]. Journal of Commercial Economics, 2019(6): 183-185.] |

| [32] |

王锋, 王瑞琦. 中国经济高质量发展研究进展[J]. 当代经济管理, 2021, 43(2): 1-10. [Wang Feng, Wang Ruiqi. Research progress of high-quality economic development in China[J]. Contemporary Economic Management, 2021, 43(2): 1-10.] |

| [33] |

严旭阳. 中国旅游发展笔谈——以"两山论"为指导, 推动旅游业高质量发展[J]. 旅游学刊, 2020, 35(10): 1. [Yan Xuyang. A discussion on the development of Chinese tourism: Guided by the "Two Mountains Theory", promoting high-quality development of the tourism industry[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(10): 1.] |

| [34] |

唐业喜, 左鑫, 伍招妃, 等. 旅游经济高质量发展评价指标体系构建与实证——以湖南省为例[J]. 资源开发与市场, 2021, 37(6): 641-647. [Tang Yexi, Zuo Xin, Wu Zhaofei, et al. Construction and empirical study on evaluation index system of high-quality development of tourism economy: Taking Hunan province as an example[J]. Resource Development & Market, 2021, 37(6): 641-647.] |

| [35] |

王金伟, 王启翔, 冯凌. 中国数字经济与旅游业高质量发展的协调格局及驱动机制[J]. 地理科学, 2024, 44(1): 130-139. [Wang Jinwei, Wang Qixiang, Feng Ling. Coordination pattern and driving mechanism of digital economy and high-quality tourism development in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2024, 44(1): 130-139.] |

| [36] |

柳菲, 李佳容. 新发展理念视角下中国旅游经济发展质量分析[J]. 北方经贸, 2021(8): 158-160. [Liu Fei, Li Jiarong. Analysis on the development quality of China's tourism economy from the perspective of new development concept[J]. Northern Economy and Trade, 2021(8): 158-160.] |

| [37] |

吕雁琴, 陈静, 邱康权. 新发展理念下中国旅游业发展水平的空间非均衡及动态演变研究[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版), 2021, 49(3): 1-9. [Lv Yanqin, Chen Jing, Qiu Kangquan. Spatial disequilibrium and dynamic evolution of China's tourism development level from the perspective of the new development concept[J]. Journal of Xinjiang University (Philosophy and Social Sciences), 2021, 49(3): 1-9.] |

| [38] |

张洪, 候利莉. 旅游经济发展质量指标体系构建研究[J]. 合肥学院学报(综合版), 2016, 33(2): 43-47. [Zhang Hong, Hou Lili. On the construction of quality index system of tourism economic development[J]. Journal of Hefei University, 2016, 33(2): 43-47.] |

| [39] |

杨蕙馨, 李春梅. 中国信息产业技术进步对劳动力就业及工资差距的影响[J]. 中国工业经济, 2013(1): 51-63. [Yang Huixin, Li Chunmei. The effect of technological progress on employment and wage gap in Chinese information industry[J]. China Industrial Economics, 2013(1): 51-63.] |

| [40] |

茶洪旺, 左鹏飞. 信息化对中国产业结构升级影响分析——基于省级面板数据的空间计量研究[J]. 经济评论, 2017(1): 80-89. [Cha Hongwang, Zuo Pengfei. The impacts of informatization on industrial structure upgrading in China: Spatial econometric analysis based on province's panel data[J]. Economic Review, 2017(1): 80-89.] |

| [41] |

张琳, 廉永辉, 唐伟霞. 企业金融化与贷款可获得性——基于银行信贷决策的视角[J]. 南开经济研究, 2021(3): 208-222, 238. [Zhang Lin, Lian Yonghui, Tang Weixia. Corporate financialization and loan availability: Based on the perspective of bank credit decision[J]. Nankai Economic Studies, 2021(3): 208-222, 238.] |

| [42] |

王一婕, 桂成玉. 中国旅游经济高质量发展的水平测度、区域差异及时空演化研究[J]. 兰州财经大学学报, 2024, 40(3): 109-124. [Wang Yijie, Gui Chengyu. A study on the level measurement, regional differences and spatio-temporal evolution of the high-quality development of China's tourism economy[J]. Journal of Lanzhou University of Finance and Economics, 2024, 40(3): 109-124.] |

| [43] |

周荣. 中国西部旅游文化的发展与对外传播——以"一带一路" 为背景[J]. 社会科学家, 2022(7): 41-45. [Zhou Rong. The development and external communication of tourism culture in western China: Taking the Belt and Road as the background[J]. Social Scientist, 2022(7): 41-45.] |

| [44] |

李宁, 周丽君, 王昱, 等. 中国客源地出游力的空间异质性与收敛性分析[J]. 资源开发与市场, 2020, 36(6): 640-646. [Li Ning, Zhou Lijun, Wang Yu, et al. Spatial heterogeneity and convergence analysis about the traveling force of China's tourist sources[J]. Resource Development & Market, 2020, 36(6): 640-646.] |