2. 西安交通大学 经济与金融学院, 西安 710061;

3. 陕西省经济高质量发展软科学研究基地, 西安 710061

2. School of Economics and Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China;

3. Shaanxi Province Economic High-quality Development Soft Science Research Base, Xi'an 710061, China

“城市空间结构直接关系到城镇化质量,影响房价、交通、生态等城镇人居环境和竞争力,处理不好会滋生和助长城市病”,要“统筹空间、规模、产业三大结构,提高城市工作全局性”[1]。城市空间是人们在一定经济、社会、自然条件下建构的地理空间[2],表现出了较强包容性和关联性。在具体治理实践中,城市空间治理既有对自身空间的治理,也有对关联空间的治理;既包括城市政治空间、经济空间、文化空间、社会空间、生态空间、网络虚拟空间等治理,也包含了城市社区空间、住宅空间、生活空间、公共空间等治理。城市空间不仅是人类生存发展的载体,同时也是空间生产本身,其结构优化以及更新过程,对各类要素流动和聚集产生深刻影响,从而刻画经济社会行为。自改革开放以来,中国迅速进入了城市化的高速发展阶段,城市空间布局发生了显著变化,为经济的迅猛增长提供了广阔舞台。相较之下,中国的乡村空间发展相对滞后,党的二十大报告指出我国“城乡区域发展和收入分配差距仍然较大”,要“着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化”。中国经济社会长期以来的城乡二元结构特性导致城乡之间的贫富差距较为显著,发展不平衡和不充分的问题依然存在[3],实现城乡共同富裕仍面临巨大的挑战。

面对有限的空间资源,城市空间质量的提升是否带来对农村空间的侵占和剥夺,进而扩大城乡差距?这是一个值得思考的问题。当前,我们的城市化进程面临着两个重要的主题:城市扩张与空间的不平等。如何确保在不平衡的城市化发展过程中,通过提升城市空间质量,来推进乡村振兴,改善农民生活环境,缩小城乡差距,实现城乡全体人民的共同富裕,是我国城镇化面临的重大挑战,也是实现高质量发展,进而实现中国式现代化的关键。近几年,越来越多的学者关注并研究城市空间规划与空间绩效,与本文较为相关的文献主要有三个方面:

首先,城市空间测度与效应研究。相关研究对城市空间的系统化测评较少,主要集中在城市空间蔓延度、城市空间的多中心度等某一方面。例如,有学者在测度城市蔓延时,利用夜间灯光亮度[4]、城市人口密度[5]等数据,通过构建单一指标来评估城市蔓延的程度。城市空间的多中心度测量方面,商玉萍等采用2001—2019年的LandScan数据测度城市空间结构[6],雷玉桃等考虑城市内部各中心地理距离以及人口规模,构建符合我国城市结构的改进社会网络法测算城市多中心程度[7]。空间效应方面,众多学者探讨了城市空间规模、空间结构的选择对城市高质量发展[8]、城市效率[9]、创新绩效[10]、节能减排[11]及交通[12]的影响。

其次,城乡居民共同富裕方面,学者们从城乡收入、消费不平等等方面进行了广泛而深入的研究。很多研究者从经济发展模式和经济体制两个角度探讨了城乡收入差距的影响因素。从经济发展角度,现有研究主要集中于产业结构升级[13]、城镇化[14]、物质资本积累[15]、金融发展或数字普惠金融[16]等因素是如何影响城乡收入差距的。从经济制度角度,主要探讨了制度因素如收入分配制度[17]、财政改革[18]、土地市场化[19]、开放性贸易政策[20]、城乡分割制度[21]等因素对城乡收入差距的影响。还有部分学者集中于对城乡收入差距动态变化过程进行研究,如李实和朱梦冰[22]。而相对收入的增加,部分学者认为消费更能反映财富的效用[23]。相关研究表明,中国城乡居民在消费不平等方面的程度超过了收入不平等[24];另一些研究指出,消费不平等的程度低于收入不平等,且二者的变化趋势并不一致[25]。

最后,城市空间对城乡共同富裕影响的研究方面,重点集中在其对城乡收入差距的作用机制上。已有研究从多个角度探讨了这一问题,其中包括城市多中心发展模式和空间聚集效应如何影响城乡收入差距的变化[26]。有学者指出,受到空间集聚的影响,城乡收入差距呈扩大趋势。如薛宝贵等研究指出,城镇居民资产随着资源要素集聚而不断的增加,而农村居民资产在这一过程中并未出现明显的提升,这就使城乡收入差距不断拉大[27]。而有学者指出,空间集聚可以实现城乡收入差距的缩小,主要是空间聚集能够使得农村地区生产要素的边际回报提升[28]。此外,万广华等通过开展实证分析,结果显示随着城市化发展,城乡收入分配将会越来越公平[29]。

可以看出,现有研究对城市空间质量的测度主要集中在某一方面,比如城市空间集聚、城市蔓延和多中心发展等维度,没有系统化的评价指标体系。其次,没有深入全面的探讨城市整体空间质量对城乡共同富裕的影响。我国城市空间质量的时空分异是怎样的?城市空间质量与城乡共同富裕之间是否存在内在联系?如果有关系,城市空间质量提升是促进城乡共同富裕,还是扩大了城乡差距?中国的城镇化转型正持续推进,如何通过合理安排城市空间,达到促进城乡共同富裕的目的,是重要的政策问题。本文基于相关研究,从下面四点作了拓展:第一,系统构建城市空间质量评价指标体系,并对其进行了全面的测量与评估。第二,研究视角上,从城市空间质量的关键要素、城市发展阶段等方面研究分析了我国各城市空间质量对城乡共同富裕的影响。第三,研究理论上,本文针对城市空间质量对城乡共同富裕的影响,选择城乡交通基础设施和市场一体化视角揭示其中的作用机制。第四,研究方法上,本文引入SDM模型和替代被解释变量验证回归结果的稳健性,同时通过在模型中加入核心解释变量的二次项来探索可能的非线性关系,并运用中介效应模型检验了城市空间质量与城乡共同富裕的联系机制。

2 城市空间质量内涵及对城乡共同富裕的影响机制 2.1 城市空间质量的内涵目前,学术界对城市空间质量的定义尚未形成一致意见。有研究者认为,城市空间可以划分为经济空间、社会空间和生态空间[30]。从物理角度来看,空间涉及地理上的行政结构、城市规划、土地使用等问题;而从社会关系角度出发,空间则体现在其生产性上,包括政治空间、商品化空间、社会空间和文化空间等多个方面[31]。基于已有研究,综合各方面因素,文章认为城市空间质量主要包含三个方面:城市空间规模质量、城市空间形态质量、城市空间活力质量。空间规模表征的是城市整体空间情况,是城市存在和发展的基础,空间形态代表城市空间样式及内部空间布局,而空间活力则突出城市空间的生命力。城市空间质量的提升就是在合理选择城市空间规模的基础上,同时不断优化城市空间形态,提升城市的空间活力,最终实现城市高质量发展。

2.1.1 城市空间规模质量城市空间规模承载着一定城镇地域范围内的人口、资源、商品、建筑等,是城市发展的载体和基础[32]。研究者们对我国城市的适宜规模进行了测算,并得出了不同的结论。当然,城市的最优规模不是固定不变的,运用历史数据测算出的最优城市规模不一定适用于预测未来的适度规模。同时,即使测算出现在单一城市规模是过大的,但如果将其放在都市圈或城市群区域,作为区域的核心,可以通过对周围城市的辐射带动作用而发挥正的外部效应,达到结构优化和效率提升[33]。陆铭等认为,现阶段我国的空间集聚过程是普遍趋势,并仍将继续[34]。因此,在当前阶段,城市空间规模的扩展仍然是城市集聚发展和提升空间质量的关键因素之一。而单独的存量空间规模和增量空间规模来评价城市空间规模都显得有失偏颇,因此将两者结合起来考虑。存量空间规模由城市建成区面积和建成区面积占比表示,增量空间规模由两者增速表示。

2.1.2 城市空间形态质量一般认为,城市内部空间结构所表现出来的即为城市空间形态,是在各类城市发展因素作用下所形成的结果[35]。科学合理的城市内部空间结构可实现兼顾效率与宜居的城市治理目标[36]。随着我国进入经济发展新常态,城市也迈入了存量发展的阶段。在社会经济转型过程中,城市存量空间的更新与利用成为了一个重要议题,同时也引发了对存量空间治理的实践需求。文章认为城市空间形态包含三个方面:城市空间边界、城市空间功能、城市空间类型。城市空间边界由城市空间蔓延度①表示,对城市空间质量产生负面影响;城市空间功能由“三生空间”耦合协调度②表示;城市空间功能由空间用地多样性表示,通过计算城市公共用地、绿化用地、商业用地、工业用地等类型空间综合计算得出指数。

2.1.3 城市空间活力质量从广义上讲,活力表示的是环境条件,是个体健康、物种生存和生物功能良好的基础条件[37]。随着城市发展,空间资源日益稀缺,城市从横向发展转变为纵向发展是城市空间未来发展趋势之一。城市空间活力是城市纵向发展的内在支撑和外在表现,如何激发城市空间活力,提高城市空间利用效率,成为城市规划、建设和管理过程中需要重点考虑的问题[38]。文章认为城市空间活力包括空间人口活力、空间产出活力和空间商业活力,人口活力由人口密度表示,产出活力由单位面积GDP表示,商业活用商业服务业设施用地占比表示。

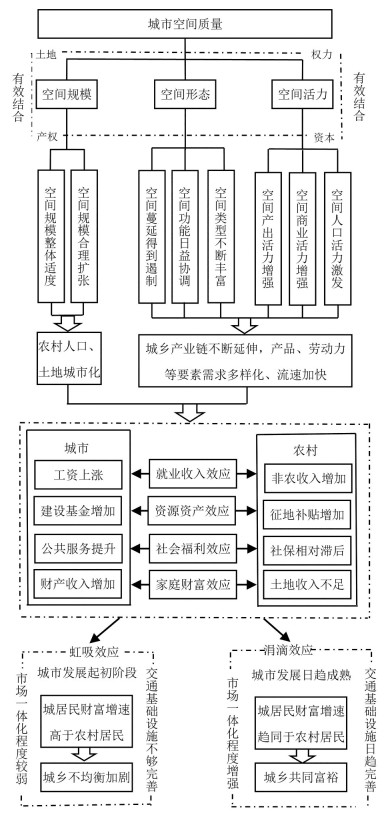

2.2 城市空间质量对城乡共同富裕的影响机制城市空间是生产要素、产权、权力和资本的结合体,这一事实再加上制度和市场之间的相互作用,通过其产生的成本和收益的不平衡分配来影响城乡共同富裕。为了更清楚地建立城市空间质量与城乡共同富裕之间的关系,构建了如图 1所示的分析框架。

|

图 1 城市空间质量影响城乡共同富裕的路径 Fig.1 Pathways through which Urban Spatial Quality Affects Common Prosperity between Urban and Rural Areas |

城市空间质量提升,意味着城市空间规模日益扩大,空间形态不断丰富、协调,空间活力持续迸发,这一方面促进城市高质量发展,提高城市居民生活水平,另一方面,通过农村土地城市化、城乡产业链延伸,促进城乡劳动力、劳动对象等生产要素流动加快,提升农村居民的财富积累。总体上看,城市空间质量的提升具有就业收入效应、资源资产效应、社会福利效应和家庭财富效应。考虑到城乡生产效率的差别,这些效应对城市和农村的影响不同,进而影响城乡差距。

第一,就业收入效应。为了吸引投资,地方政府往往利用当地土地资源,兴建工业园、开发区、新区,以促进城市发展。城市这种空间的调整加快了城市经济的发展,从而导致城市居民工资增长加快[39]。同时,城市经济的发展带来的就业增长也有助于吸收农村劳动力的剩余劳动力,增加他们的非农收入[40]。然而,在经济社会发展的起初阶段,由于城乡居民的教育和技能的差异,使得农村居民工资收入增长慢于城市居民,这种趋势会随着国家整体经济社会尤其是教育水平的提升而逐步缩小。第二,资源资产效应。随着城市空间的扩张,必然带来对农村空间的侵占,这就产生了农村集体土地的资源资产效应,农村居民在这个过程中获得的补偿直接增加了他们的财产性收入。不过需要注意的是,农民获得土地补偿价格和土地产生的巨额收益相比差距巨大,这也导致了城乡差距的扩大[41]。第三,社会福利效应。城市空间质量的提升,城市空间布局更加合理,居民职住空间更加匹配,教育、医疗、休闲等设施的空间布局更加合理,使得城市居民的生活更加便利,享受更好的社会福利。对于农村居民来说,城市空间对农村空间的侵占,通常会迫使他们进行必要的搬迁,即便农民因此得到了相应的补偿,他们所享有的社会福利仍然远远低于城市居民。最后,家庭财富效应。城市空间质量的提升,使得其公共服务和基础设施得以改善,这进一步提高了城市房价,提升资产价值,使已经拥有住房的城市居民能够获得更多的财产性收入。相对而言,农村居民的土地流转还面临重重困境,流转收入也不尽如人意。

综上所述,城市空间质量与城乡共同富裕密切相关。城市空间质量提升需要在城乡之间重新分配空间资源,但由于制度和市场的共同影响,它对这两类居民富裕水平的影响是不同的。研究初步认为,在城市发展的初始阶段,城市空间质量的提升更多的表现为虹吸效应,即随着城市空间质量的提升,更多的生产要素向城市聚集,这就使城市空间质量的就业收入效应、资源资产效应、社会福利效应和家庭财富效应更多的倾向于城市居民,使城市居民的财富积累快于农村。然而,随着城市发展迈向成熟阶段,城市空间质量提升的涓滴效应显现,城市空间质量的提升加速了城乡交通基础设施和市场一体化的完善,促进城乡间要素的流动,教育、就业等机会的平等,使城市空间质量的就业收入效应、资源资产效应、社会福利效应和家庭财富效应在城乡间趋于平衡,进而促进城乡共同富裕的实现。

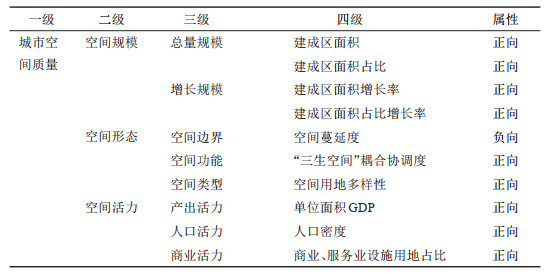

3 城市空间质量的测算与时空分异 3.1 城市空间质量测算 3.1.1 指标选取与评价方法基于前文定义,文章认为城市空间质量包含空间规模质量、空间形态质量、空间活力质量三个方面,并选取相应的四级指标,构建指标体系(表 1)并对四级指标采取熵权法来赋权,再根据逐级等权法对指标进行计算的方法得出相应的指标值。

| 表 1 城市空间质量评价指标 Tab.1 Evaluation Indicators of Urban Spatial Quality |

根据城市级别与数据可得性,以中国285个地级市为研究样本,样本区间确定为2005—2020年。从《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国区域经济年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各省年鉴和其他公开数据(如政府官网、统计局官网等)来获取指标数据。针对存在的个别缺失数据,再通过插值法和移动平均法补齐。

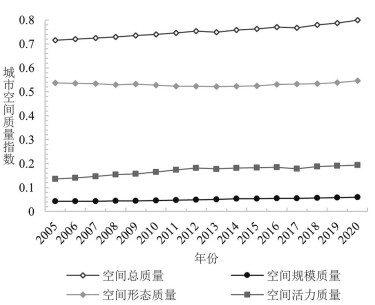

3.2 城市空间发展的时空分异 3.2.1 城市空间发展的时序演变总体上看,2005—2020年我国城市空间质量平均指数呈上升趋势(图 2)。2020年我国城市空间质量平均指数为0.799,较2005年增长11.63%,表明我国城市空间质量在日趋变好。这主要得益于我国城市空间治理现代化能力的日益增强,在国家发展规划中,空间治理的理念也得到了更大的重视。

|

图 2 城市空间发展质量平均指数时序变化 Fig.2 Time Series Changes in the Average Index of Urban Spatial Development Quality |

空间规模质量方面:空间规模虽日趋变大,但空间扩张速度呈放缓趋势。2020年我国城市空间规模平均指数达到0.059,较2005年增长41.46%,城市空间规模质量平均指数呈增长趋势。这种趋势是在城市总量规模质量和增量规模质量共同作用下形成的。与此同时,城市空间增量规模平均指数呈下降趋势。2020年我国城市增量规模平均指数为0.046,较2005年下降8%,表明我国城市发展逐渐由扩张型向集约型转变。

空间形态质量方面:首先,城市空间蔓延得到有效遏制,空间类型日益多元化。2020年我国城市空间蔓延平均指数(表征空间蔓延度)为0.801,较2005年下降10.34%,城市空间蔓延平均指数整体呈下降趋势,空间蔓延趋势得到有效遏制。同时,2020年我国城市空间类型平均指数为0.020,较2005年增长75%,城市空间类型平均指数呈缓慢增长趋势。虽然城市空间类型指数相对较低,但总体还是呈上升趋势,表明我国城市空间用地日益多元化。其次,空间功能协调性先降后升,整体状况好转。2012年是关键的年份,2005—2012年我国城市“三生空间”协调性平均指数整体呈缓慢下降趋势,从2005年的0.743下降到2012年的0.734,虽下降,但下降不多。党的十八大以来,指数明显呈增长趋势,上升到2020年的0.819,较2012年增长了11.13%。新时代以来,我国更加重视“三生空间”的协调发展,城市空间协调性不断增强。

空间活力质量方面:空间活力增速由快变缓,呈日趋稳定状态。我国城市空间活力平均指数整体呈增长趋势,但是2012年后增长趋势明显弱于2012年前。党的十八大以来,城市发展从“增长联盟”逐步向转向“公平治理”,城市的发展更加兼顾效率与公平,更多的资源转向社会公平领域,导致城市生产活力增长速度放缓,而城市生产活力是城市空间活力的主要构成因素。

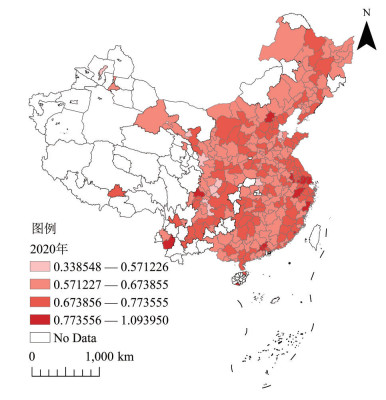

3.2.2 城市空间质量的空间布局从图 3可以看出,我国南方城市空间质量指数整体上高于北方,东部高于西部,城市空间质量指数呈“东高西低、南高北低”态势。

|

图 3 2020年城市空间质量指数的空间分布 Fig.3 Spatial Distribution of Urban Spatial Quality Index in 2020 基于自然资源部标准地图服务网站标准地图(审图号:GS (2023)2765,比例尺1:3000万)制作,底图无修改,下同。 |

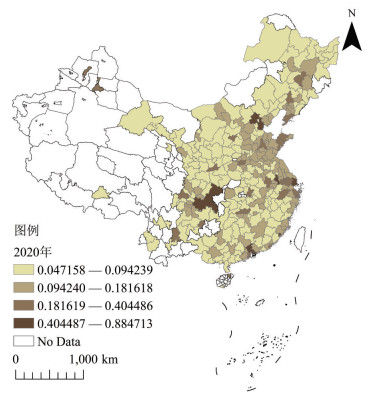

空间规模质量方面:首先,空间规模质量指数“东高西低、南高北低”(图 4)。另外,2020年我国285个城市中空间规模指数排名前20的城市中,西部城市有西安、成都和重庆,中部地区有郑州、长沙,其余全部为东部城市,呈现出“东高西低”的状态。北方城市有济南、西安、青岛、天津、北京、郑州、沈阳七城,其余为南方城市,且排名前四的全部为南方城市,呈现出“南高北低”的格局。这种态势的形成与我国长期的非均衡的城市发展策略息息相关。其次,城市群主导空间规模扩张。可以看出(图 4),颜色较深的区域大多都是城市群所在地,另外排名前二十的城市主要分布于珠江三角洲、长江三角洲、长江中游、山东半岛、成渝、京津冀、中原、辽宁中部、关中平原等城市群。这些城市群已成为我国新型城镇化发展的重要空间载体。

|

图 4 2020年城市空间规模质量指数的空间分布 Fig.4 Spatial Distribution of Urban Spatial Scale and Quality Index in 2020 |

空间形态质量方面:城市空间形态质量并不总是和经济发展水平相匹配。从图 5可以看出,城市空间形态质量排名靠前的城市,并不都是GDP排名较好的城市。前十名中,上海、北京、深圳、杭州的GDP排名靠前,2020年城市GDP分别排1、2、3、8位,而南宁、三亚、拉萨、黑河、张家口、海口则排名较为靠后。这些经济算不上靠前城市,缘何在城市空间形态上发展质量较好?主要是这些城市结合自身条件,深入升入贯彻习近平生态文明思想,明确发展定位,空间形态质量取得较好的成就,也为一些经济不那么发达城市的空间形态规划提供了样板。

|

图 5 2020年城市空间形态质量指数前二十名 Fig.5 Top 20 Cities by Urban Spatial Morphology Quality Index in 2020 |

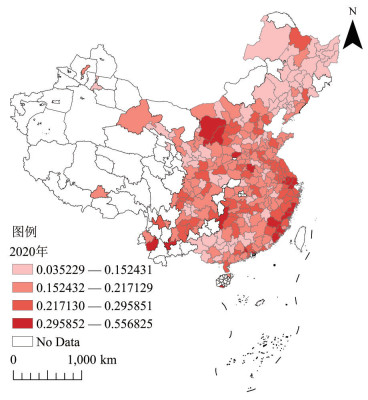

空间活力质量方面:城市空间活力极化现象明显。如 图 6所示,区域内核心或中心城市的活力较高,外围城市的活力相对较低,导致空间上出现效率的“核心—外围”结构。长三角中上海、苏州、杭州的平均活力处于较高水平,无锡、南京、舟山和镇江处于中等活力水平,其余城市的活力水平较低。在珠三角,广州、深圳和东莞,以及京津冀的北京和天津在各自区域内都占据了较为活跃的优势地位,从而在空间上形成了明显的“核心—外围”结构,核心城市和外围城市的活力表现出不平衡的空间结构。

|

图 6 2020年城市空间活力质量指数的空间分布 Fig.6 Spatial Distribution of Urban Spatial Vitality and Quality Index in 2020 |

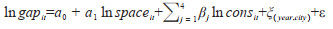

为了考察城市空间质量对城乡共同富裕的影响,构建计量经济学模型为等式(1),以城乡共同富裕水平为因变量,用城乡收入差距表示,以城市空间质量为核心自变量。经济发展、开放程度、财政支出、产业结构等因素也可能对城乡收入差距带来影响,因此将它们被作为控制变量纳入模型。

|

(1) |

其中i(i=1, 2, …, 285)表示城市,t(t=1, 2, …, 16)表示年份,j(j=1, 2, 3, 4)为控制变量,gap表示城乡收入差距,space表示城市空间质量,cons表示控制变量,ε表示随机误差项,此外,本文还对年份固定效应和城市固定效应ξ(year, city) 进行了控制。

4.1.2 估计策略通过Stata17.0软件进行普通最小二乘(OLS)回归,估计城市空间质量对城乡收入差距所产生的平均影响。为了减少异方差,在回归分析之前对变量进行对数变换。

|

(2) |

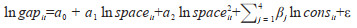

同时,鉴于城市空间质量提升和城乡收入的关系随城市发展阶段和地区的不同而不同,本研究通过在模型中加入核心解释变量的二次项来探索可能存在的非线性关系。

|

(3) |

被解释变量。城乡收入差距(gap),本文借鉴陈斌开等[26]、李永友等[42]的研究,在度量城乡收入差距方面使用的是取相对值法,也就是城镇居民人均可支配收入与农村家庭人均纯收入的比值。为了测算结果的稳健性,同时选取泰尔指数、城乡消费比表征城乡共同富裕程度。

核心自变量。即前文测算得出城市空间质量指数(space)。

控制变量。为了避免遗漏变量偏差,选取以下四个控制变量:经济发展(pgdp)。在研究城乡收入差距时,将经济发展作为关键的控制变量是十分必要的。参考已有研究,经济发展水平通常以人均GDP来表示。财政支出(ex‐ pend)。发展中国家普遍存在着偏向城市的财政支出,使城市居民比农村居民在教育、住房、医疗等方面有着更大的优势,对城乡收入差距产生了显著影响[43]。本文将公共财政支出占地区生产总值的比重作为财政支出的衡量标准。产业结构(indus)。发展中国家在发展初期通常采取工业或重工业优先发展战略,城市作为工业发展的集中地,其发展要快于乡村。因此,产业结构也反映了在产业方面偏向城市的发展战略,这影响了城乡收入差距[44]。本研究将产业结构高级化水平作为产业结构指标。经济开放(open)。农村地区由于地理上的劣势与全球生产链脱节,而城市既接受外国投资又接受技术改进,从而导致收入差距[45],经济开放水平是影响城乡收入的重要因素。以实际使用的外资与国内生产总值的比率来衡量。

中介变量。选取交通基础设施(infra)和市场一体化(integ)作为中介变量进行分析。对于交通基础设施,本文采取(铁路营运里程+公路营运里程)/面积来衡量,而对于市场一体化,则是参考Parsley et al.的方法[46],首先将各城市市场分割水平计算出来,并取这一数值的倒数,然后开根号得到的数值。

这里使用的国内生产总值、公共支出等社会经济数据取自《中国城市统计年鉴》,空缺数据由各省统计年鉴和各市统计公报提供。

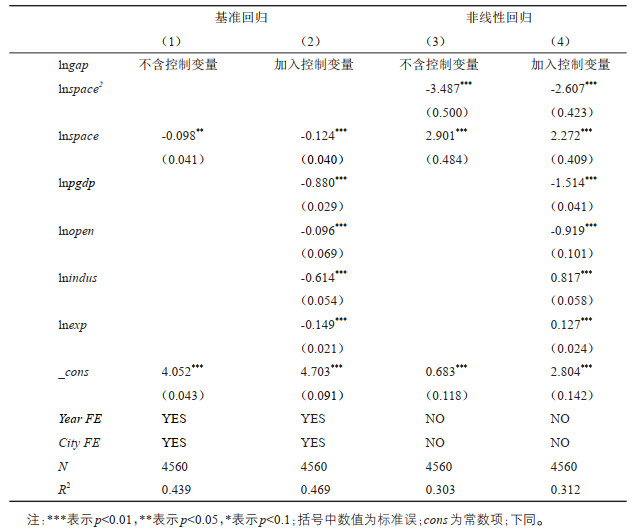

4.2 回归结果 4.2.1 基准回归为验证城市空间质量对城乡收入差距的影响,对模型(2)进行回归。回归结果如表 2的(1)、(2)列所示,城市空间质量的系数为负,并通过1% 显著性检验。具体而言,城市空间质量指数每提高1%,城乡收入比约下降0.124%。这意味着从整体来看,2005年至2020年间,城市空间质量的提升在一定程度上缩小了城乡收入差距。此外,模型中的相关控制变量的作用也同样值得关注。如表 2的(2)列所示,经济发展、开放水平、产业结构高级化以及地方公共支出的增加均显著缩小了城乡收入差距。

| 表 2 回归结果 Tab.2 Regression Results |

为了探索城市空间质量和城乡收入差距之间的非线性关系,我们进一步将城市空间质量的平方项纳入回归模型(等式(3))。回归结果如表 2的(3)、(4)列所示,可以清楚地看出,lnspace2的系数为负,而一次项系数在1% 的显著水平上为正。这些结果突显了城市空间质量与城乡收入差距之间的倒“U”形关系(图 7)。也就是说,城市空间质量的提升在初期阶段会拉大城乡收入差距,然后表现出缩小效应。从单个城市的不同发展阶段来看,城市发展的起初阶段,空间质量提升的集聚效应更突出,城市居民的收入增长速度相较于农村居民更快,从而进一步扩大了城乡差距。随着城市发展越来越成熟,空间质量提升的扩散效应逐渐发挥更强的作用,城乡收入差距逐渐缩小,逐步实现共同富裕。

|

图 7 城市空间质量与城乡收入差距的倒“U”型关系图 Fig.7 Inverted "U"-shaped Relationship between Urban Spatial Quality and the Urban-rural Income Gap |

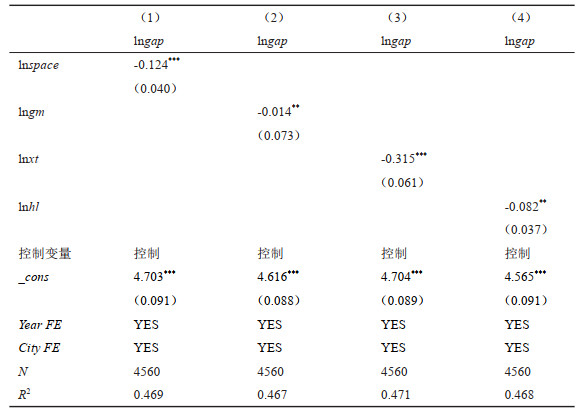

城市空间质量主要分为空间规模质量(gm)、空间形态质量(xt)、空间活力质量(hl),分别对其进行回归(表 3),发现空间规模质量、空间活力质量、空间形态质量对城乡收入差距均表现出了一定的收敛效应,回归系数分别为空间形态质量(−0.315) < 空间活力质量(−0.082) < 空间规模质量(−0.014),空间形态质量的效应最为显著,规模质量的效应最弱,活力质量效应居中。单纯的以扩大城市规模来促进城市发展,进而推进城乡融合发展的道路已不再是最优路线,在合理控制城市空间规模的基础上,不断优化城市空间结构,促进城市空间的集约化发展,已成为新的发展趋势。

| 表 3 不同空间类型回归结果 Tab.3 Regression Results for Different Spatial Types |

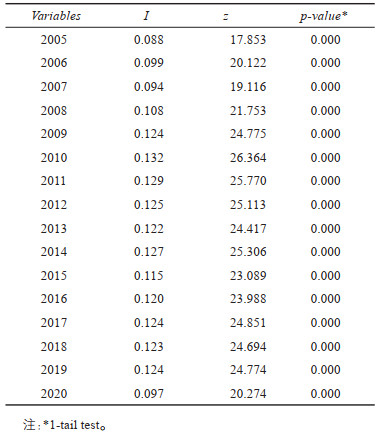

通过使用距离的倒数作为空间权重矩阵来计算莫兰指数,发现2005年至2020年中国的城乡收入差距的莫兰指数为正,具有正的空间自相关性,并具有显著的集聚效应(表 4)。

| 表 4 空间权重矩阵下城乡收入差距的全局莫兰指数检验结果 Tab.4 Global Moran's Ⅰ Test Results for the Urban-rural Income Gap under the Spatial Weight Matrix |

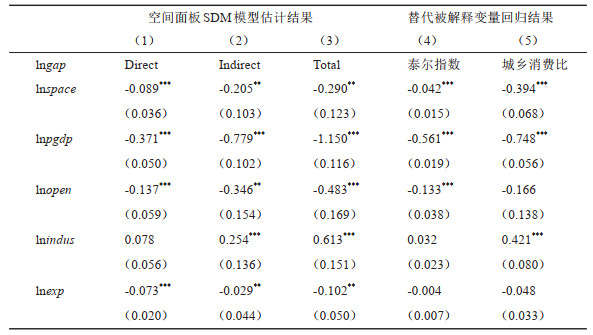

为了确保实证结果的稳健性,我们引入了SDM模型,以捕捉和分析空间效应。SDM的分解结果如表 5的(1)、(2)、(3)列所示。城市空间质量系数与基准回归结果保持一致。这为城市空间质量提升在缩小城乡收入差距中的作用提供了强有力的证据,可以确保基准回归结果是稳健的。

| 表 5 稳健性检验回归结果 Tab.5 Robustness Test for Regression Results |

考虑到城乡人口结构的变化,本文选取泰尔指数代替城乡居民收入比,以此来表征城乡共同富裕程度。另外,考虑到消费也能在很大程度上表达城乡居民的财富水平,采用城乡居民人均消费支出比来替代城乡居民收入比。回归结果如表 5的(4)、(5)列显示,两者的回归系数均为负值,与基准回归结果高度一致。

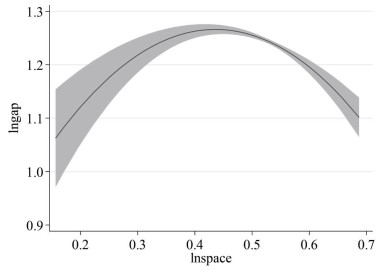

4.4 作用机制检验本文在理论分析中,提出了城市空间质量发展对城乡收入差距的影响是基于市场一体化来与交通基础设施改善实现的。对于这一推断,在这里通过中介效应模型来验证。具体思路如下:

|

(4) |

|

(5) |

|

(6) |

首先,对系数a和b进行检验,如果a和b均显著,则表示中介效应显著。其次,对系数c和c'进行检验,如果两者均显著,则表示存在部分中介效应;而如果c不显著而c' 显著,则表示存在完全中介效应。

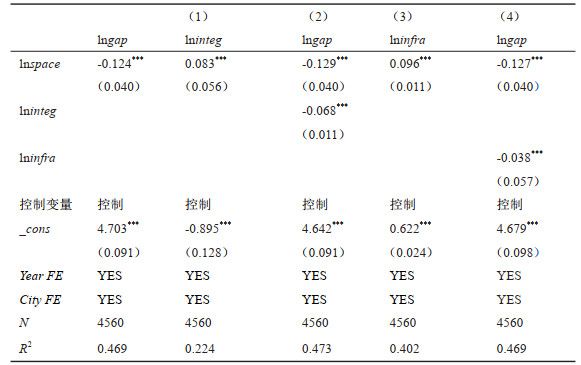

表 6显示了市场一体化(infra)和交通基础设施(in‐ teg)的中介效应检验结果。由(1)、(3)列可见,lninteg与lninfra回归中lnsplace的估计系数为0.083和0.096,且通过显著性检验,这说明了城市空间质量的提升,交通基础设施和市场一体化出现了上升的变化状态。在加入中介变量的回归结果中,lnsplace的系数分别为−0.129和−0.127,通过了显著性检验。由此可知,城市空间的高质量发展能够提升市场一体化程度和交通基础设施水平,从而缩小城乡收入差距。这表明,交通基础设施和市场一体化起到了部分中介效应的作用。

| 表 6 中介效应回归结果 Tab.6 Mediation Effect Regression Results |

本文以中国285个城市为研究对象,采用空间分析方法,探讨了我国城市空间质量的时空演变特征。同时运用基准回归、非线性回归、空间计量模型验证了城市空间质量对城乡共同富裕的影响,并加入市场一体化来与交通基础设施为中介效应的考量,进一步分析其传导路径。结果显示:①我国城市空间质量总体呈上升趋势,这种上升趋势呈现出时空异质性。②整体上看,我国城市空间质量的提升促进了城乡共同富裕的实现,但是,两者之间存在倒“U”形关系,即随着城市空间质量提升城乡差距先扩大后缩小,城乡共同富裕程度先下降后提升;从单个城市的不同发展阶段看,处于起始发展阶段的城市更有可能扩大城乡差距,而成熟阶段的城市会促进城乡共同富裕。此外,不同类型的城市空间对城乡共同富裕的影响存在差异。③中介效应分析结果显示,城市空间质量提升通过加快市场一体化与交通基础设施改善影响城乡共同富裕。新世纪以来,特别是党的十八大以来,我国城市空间质量取得了显著的发展。然而不可否认的是城市空间还存在着“空间蔓延”、空间发展不平衡、不充分等问题,尽管城市空间治理现代化不断推进,向城市空间正义和人民城市建设的目标迈进,但这一进程仍面临漫长的挑战。

由此,本文提出了下面几点政策建议:首先,因地制宜、因时制宜制定城市空间发展规划。根据城市本身的发展阶段、辐射能力和经济发展情况,结合城市比较优势和资源禀赋,合理规划城市空间,通过建设经济走廊、产业园区等,推动市场一体化建设,加快各区域间的劳动力等生产要素的优化配置。其次,合理布局城市空间类型。不同类型的空间对城乡共同富裕的影响程度不一,根据城市的发展需求,合理决策城市是扩展规模还是优化结构,合理布局“生产、生活、生态”空间,不断提升城市空间活力。再次,加快市场一体化进程和交通基础设施建设,以推动城城之间、城乡之间的经济互动。在加快传统基础设施如铁路、公路等建设的同时,还需要加快信息技术如大数据、物联网的体系建设,加强城乡沟通,促进城乡互动,降低流通成本。最后,要特别注意城镇化中城乡的空间与公平的互动。空间是划分城乡的地理分界线,但城市扩张可以打破这一分界线,带来许多其他因素,影响城乡居民收入。我们需要超越传统只关注经济增长的空间规划和思维,更加注重城乡公平,以促进城乡整体收入增长,进而实现城乡共同富裕。

| [1] |

习近平. 习近平关于城市工作论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2023: 46-54. [Xi Jinping. Excerpts from Xi Jinping's Discourse on Urban Work[M]. Beijing: Central Party Literature Press, 2023: 46-54.]

|

| [2] |

刘嘉毅, 陈玉萍. 产业结构合理化、高级化与城市空间扩展[J]. 华东经济管理, 2018, 32(4): 32-38. [Liu Jiayi, Chen Yuping. Industrial structure rationalization, upgrading and urban spatial expansion[J]. East China Economic Management, 2018, 32(4): 32-38.] |

| [3] |

李春根, 陈文美. 共同富裕目标下农村相对贫困家庭多维贫困测度及分解[J]. 当代财经, 2022(5): 3-12. [Li Chungen, Chen Wenmei. Measurement and decomposition of multidimensional poverty of relatively poor rural households under the goal of common prosperity[J]. Contemporary Finance & Economics, 2022(5): 3-12.] |

| [4] |

秦蒙, 刘修岩, 李松林. 城市蔓延如何影响地区经济增长?——基于夜间灯光数据的研究[J]. 经济学(季刊), 2019, 18(2): 527-550. [Qin Meng, Liu Xiuyan, Li Songlin. The impact of urban sprawl on regional economic growth: Empirical researches based on DMSP night-time light data[J]. China Economic Quarterly, 2019, 18(2): 527-550.] |

| [5] |

魏守华, 陈扬科, 陆思桦. 城市蔓延、多中心集聚与生产率[J]. 中国工业经济, 2016(8): 58-75. [Wei Shouhua, Chen Yangke, Lu Sihua. Urban sprawl, multi-center agglomeration and productivity[J]. China Industrial Economics, 2016(8): 58-75.] |

| [6] |

商玉萍, 潘洲, 孟美侠. 中国城市多中心空间战略的创新绩效研究——基于集聚经济与舒适度的视角[J]. 经济学(季刊), 2023, 23(3): 965-982. [Shang Yuping, Pan Zhou, Meng Meixia. Research on the innovation performance of Chinese urban polycentric spatial strategy: From the perspective of agglomeration economy and amenity[J]. China Economic Quarterly, 2023, 23(3): 965-982.] |

| [7] |

雷玉桃, 朱鹤政, 彭文祥. 多中心空间结构对城市碳减排的影响研究——基于中国超特大城市的实证分析[J]. 城市问题, 2023(2): 4-12. [Lei Yutao, Zhu Hezheng, Peng Wenxiang. A study on the impact of multi-center spatial structure on urban carbon emission reduction: Empirical analysis based on Chinese super mega cities[J]. Urban Problems, 2023(2): 4-12.] |

| [8] |

王晓红, 李宣廷, 张少鹏. 多中心空间结构是否促进城市高质量发展?——来自中国地级城市层面的经验证据[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(5): 57-67. [Wang Xiaohong, Li Xuanting, Zhang Shaopeng. Has the polycentric spatial structure promoted high-quality urban development? Empirical evidence from prefecture-level cities in China[J]. China Population, Resources and Environment, 2022, 32(5): 57-67.] |

| [9] |

李峰清, 赵民, 黄建中. 论大城市空间结构的绩效与发展模式选择[J]. 城市规划刊, 2021(1): 18-27. [Li Fengqing, Zhao Min, Huang Jianzhong. The performance of spatial structure and the choice of development model of mega city[J]. Urban Planning Forum, 2021(1): 18-27.] |

| [10] |

王峤, 刘修岩, 李迎成. 空间结构、城市规模与中国城市的创新绩效[J]. 中国工业经济, 2021(5): 114-132. [Wang Qiao, Liu Xiuyan, Li Yingcheng. Spatial structure, city size and innovation performance of Chinese cities[J]. China Industrial Economics, 2021(5): 114-132.] |

| [11] |

范秋芳, 王劲草, 王杰. 城市空间结构演化的减排效应: 内在机制与中国经验[J]. 城市问题, 2021(12): 87-96. [Fan Qiufang, Wang Jincao, Wang Jie. Emission reduction effects of urban spatial structure evolution: Internal mechanisms and Chinese experience[J]. Urban Problems, 2021(12): 87-96.] |

| [12] |

吴威, 唐昭沛, 梁双波, 等. 空间扩容背景下长三角城市群陆路交通联系时空演化[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 163-171, 182. [Wu Wei, Tang Zhaopei, Liang Shuangbo, et al. Spatio-temporal evolution of Yangtze River Delta Economic Zone land transport links in the context of spatial expansion[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 163-171, 182. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.03.017] |

| [13] |

吴万宗, 刘玉博, 徐琳. 产业结构变迁与收入不平等——来自中国的微观证据[J]. 管理世界, 2018, 34(2): 22-33. [Wu Wanzong, Liu Yubo, Xu Lin. The effects of industrial structure on income inequality: Micro evidence from China[J]. Journal of Management World, 2018, 34(2): 22-33.] |

| [14] |

刘呈庆, 任玲. 城镇化、房价与城乡收入差距[J]. 经济与管理评论, 2021, 37(4): 58-69. [Liu Chengqing, Ren Ling. Urbanization, housing prices and urban-rural income gap[J]. Review of Economy and Management, 2021, 37(4): 58-69.] |

| [15] |

马红旗, 黄桂田, 王韧. 物质资本的积累对我国城乡收入差距的影响——基于资本-技能互补视角[J]. 管理世界, 2017(4): 32-46. [Ma Hongqi, Huang Guitian, Wang Ren. The impact of physical capital accumulationon the urban-rural income gap in China: From the perspective of capital-skill complementarity[J]. Journal of Management World, 2017(4): 32-46.] |

| [16] |

周利, 冯大威, 易行健. 数字普惠金融与城乡收入差距: "数字红利"还是"数字鸿沟"[J]. 经济学家, 2020(5): 99-108. [Zhou Li, Feng Dawei, Yi Xingjian. Digital inclusive finance and urban-rural income gap: "Digital dividend" or "digital divide"[J]. Economist, 2020(5): 99-108.] |

| [17] |

Yao S. J. Economic growth, income inequality and poverty in China under economic reforms[J]. The Journal of Development Studies, 1999, 35(6): 104-130. DOI:10.1080/00220389908422604 |

| [18] |

李实, 朱梦冰. 推进收入分配制度改革促进共同富裕实现[J]. 管理世界, 2022, 38(1): 52-61. [Li Shi, Zhu Mengbing. Promoting the reform of income distribution system and the realization of common prosperity[J]. Journal of Management World, 2022, 38(1): 52-61.] |

| [19] |

钱忠好, 牟燕. 土地市场化是否必然导致城乡居民收入差距扩大——基于中国23个省(自治区、直辖市)面板数据的检验[J]. 管理世界, 2013(2): 78-89. [Qian Zhonghao, Mou Yan. Does the land mercerization expand necessarily lead to an increase in the urbanrural income gap? An examination based on panel data from 23 provinces (Autonomous Regions, Municipalities) in China[J]. Journal of Management World, 2013(2): 78-89.] |

| [20] |

李红, 梁炳礼, 龙雨. 对外开放对城乡收入差距的空间溢出效应研究[J]. 华东经济管理, 2019, 33(11): 86-93. [Li Hong, Liang Bingli, Long Yu. Study on the spatial spillover effect of opening-up on urban-rural income gap[J]. East China Economic Management, 2019, 33(11): 86-93.] |

| [21] |

张天华, 付才辉. 城市化与城乡收入: 城乡分割制度改革的逻辑与对策[J]. 经济学家, 2014(4): 22-30. [Zhang Tianhua, Fu Caihui. Urbanization and urban-rural income: Logic and countermeasures for reforming the urban-rural segregation system[J]. Economist, 2014(4): 22-30.] |

| [22] |

李实, 朱梦冰. 中国经济转型40年中居民收入差距的变动[J]. 管理世界, 2018, 34(12): 19-28. [Li Shi, Zhu Mengbing. Changes in the income gap of residents disparities in the 40 years of Chinese economic transformation[J]. Journal of Management World, 2018, 34(12): 19-28.] |

| [23] |

姚健, 臧旭恒. 中国家庭收入不平等与消费不平等: 基于收入冲击和消费保险视角的研究[J]. 经济学(季刊), 2022, 22(4): 1279-1298. [Yao Jian, Zang Xuheng. Household income inequality and consumption inequality in China: Based on the perspective of income shocks and consumption insurance[J]. China Economics Quarterly, 2022, 22(4): 1279-1298.] |

| [24] |

朱迪. 消费中的社会平等与公正: 我国家庭消费不平等和消费差距的实证分析[J]. 社会发展研究, 2021, 8(1): 127-142. [Ju Di. Hidden conflict, system adjustment and social succession: An empirical analysis of household consumption inequality and consumption gap in China[J]. Journal of Social Development, 2021, 8(1): 127-142.] |

| [25] |

罗楚亮, 颜迪. 消费结构与城镇居民消费不平等: 2002-2018年[J]. 消费经济, 2020, 36(6): 3-16. [Luo Chuliang, Yan Di. Consumption structure and consumption inequality in Chinese urban from 2002 to 2018[J]. Consumer Economics, 2020, 36(6): 3-16.] |

| [26] |

陈斌开, 林毅夫. 发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J]. 中国社会科学, 2013(4): 81-102, 206. [Chen Binkai, Lin Yifu. Development strategy, urbanization and the urban-rural income gap in China[J]. Social Sciences in China, 2013(4): 81-102, 206.] |

| [27] |

薛宝贵, 何炼成. 要素集聚、产权完整性与城乡收入差距[J]. 经济与管理研究, 2015, 36(2): 11-17. [Xue Baogui, He Liancheng. Agglomeration of factors, completeness of property rights and the income gap between urban and rural areas[J]. Research on Economics and Management, 2015, 36(2): 11-17.] |

| [28] |

陈旭, 邱斌. 多中心结构、市场整合与经济效率[J]. 经济学动态, 2020(8): 70-87. [Chen Xu, Qiu Bin. Polycentric structure, market integration and economic efficiency[J]. Economic Perspectives, 2020(8): 70-87.] |

| [29] |

万广华. 城镇化与不均等: 分析方法和中国案例[J]. 经济研究, 2013, 48(5): 73-86. [Wan Guanghua. The urbanization inequality nexus: Analytical methods and the case of China[J]. Economic Research Journal, 2013, 48(5): 73-86.] |

| [30] |

陈玉光. 大城市空间扩展方式与空间结构研究的历史演进及未来展望[J]. 江淮论坛, 2017(5): 60-65. [Chen Yuguang. Historical evolution and future prospects of the spatial expansion patterns and spatial structure of large cities[J]. Jiang-huai Tribune, 2017(5): 60-65.] |

| [31] |

王海荣, 韩建力. 中华人民共和国成立70年以来城市空间治理的历史演进与政治逻辑[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2019, 33(5): 12-19. [Wang Hairong, Han Jianli. Historical evolution and political logic of urban space governance in the People's Republic of China in 70 years[J]. Journal of Huazhong University of Sci-ence and Technology(Social Science Edition), 2019, 33(5): 12-19.] |

| [32] |

席强敏, 李国平. 超大城市规模与空间结构效应研究评述与展望[J]. 经济地理, 2018, 38(1): 61-68. [Xi Qiangmin, Li Guoping. Research progress and prospect of the interactive effects of urban size and spatial structure for mega cities[J]. Economic Geography, 2018, 38(1): 61-68.] |

| [33] |

王小鲁. 中国城市化路径与城市规模的经济学分析[J]. 经济研究, 2010, 45(10): 20-32. [Wang Xiaolu. Urbanization path and city scale in China: An economic analysis[J]. Economic Research Journal, 2010, 45(10): 20-32.] |

| [34] |

陆铭, 李鹏飞, 钟辉勇. 发展与平衡的新时代——新中国70年的空间政治经济学[J]. 管理世界, 2019, 35(10): 11-23, 63, 219. [Lu Ming, Li Pengfei, Zhong Huiyong. The new era of development and balance: Spatial political economics of new China's regional economy for 70 years[J]. Journal of Management World, 2019, 35(10): 11-23, 63, 219.] |

| [35] |

贺军亮, 张淑媛, 刘乐, 等. 石家庄城市空间形态信息提取与特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2023, 38(6): 1373-1380. [He Junliang, Zhang Shuyuan, Liu Le, et al. Information extraction and feature analysis of urban spatial form in Shijiazhuang[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2023, 38(6): 1373-1380.] |

| [36] |

彭冲, 韩立彬, 岑燕. 城市内部空间结构与消费多样性: 街区大数据视角[J]. 世界经济, 2023, 46(12): 64-91. [Peng Chong, Han Libin, Cen Yan. Urban internal spatial structure and consumption diversity: Insights from block level big data[J]. The Journal of World Economy, 2023, 46(12): 64-91.] |

| [37] |

Lynch K. Good City Form[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1984: 88.

|

| [38] |

禚保玲, 王振, 陈天一, 等. 青岛市城市空间活力昼夜特征与提升策略[J]. 规划师, 2021, 37(S2): 94-100. [Zhuo Baoling, Wang Zhen, Chen Tianyi, et al. Characteristics and enhancement strategies of urban spatial vitality in Qingdao during day and night[J]. Planners, 2021, 37(S2): 94-100.] |

| [39] |

Wang Y, Li Y, Huang Y, et al. Housing wealth inequality in China: An urban-rural comparison[J]. Cities, 2020, 96(C). DOI:10.1016/j.cities.2019.102428 |

| [40] |

Lagakos D. Urban-rural gaps in the developing world: Does internal migration offer opportunities?[J]. Journal of Economic Perspectives, 2020, 34(3): 174-192. |

| [41] |

Liu S, Zhang Y. Cities without slums? China's land regime and dualtrack urbanization[J]. Cities, 2020, 101(C). DOI:10.1016/j.cities.2020.102652 |

| [42] |

李永友, 王超. 集权式财政改革能够缩小城乡差距吗?——基于"乡财县管"准自然实验的证据[J]. 管理世界, 2020, 36(4): 113-130. [Li Yongyou, Wang Chao. Can centralized fiscal reform narrow the urban-rural Gap? Evidence from the "county administration of township finance" quasi-natural experiment[J]. Journal of Management World, 2020, 36(4): 113-130.] |

| [43] |

Liu Y, Long C H. Urban and rural income gap: Does urban spatial form matter in China?[J]. SAGE Open, 2021, 11(1). DOI:10.1177/21582440211002215 |

| [44] |

Chen B, Lin J. Development strategy, urbanization and the urbanrural income gap in China[J]. Social Sciences in China, 2014, 35(1): 5-20. |

| [45] |

Yuan Y, Wang M, Zhu Y, et al. Xiong. Urbanization's effects on the urban-rural income gap in China: A meta-regression analysis[J]. Land Use Policy, 2020(99). DOI:10.1016/j.landusepol.2020.104995 |

| [46] |

Parsley D, Wei S J. Limiting currency volatility to stimulate goods market integration: A price-based approach[J]. IMF Working Papers, 2001, 1(197). DOI:10.5089/9781451860016.001 |