2. 上海大学 人口研究所暨亚洲人口研究中心, 上海 200444;

3. 福建师范大学 地理科学学院、碳中和未来技术学院, 福州 350117;

4. 福建师范大学 地理研究所, 福州 350117

2. Asian Demographic Research Institute, Shanghai University, Shanghai 200444, China;

3. School of Geographical Sciences & School of Carbon Neutrality Future Technology, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China;

4. Institute of Geography, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China

2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,指明县城是我国城镇体系的重要组成部分,进一步凸显了以县城为载体的城镇化在我国城镇化战略中的重要作用[1]。随着我国县域城乡发展政策的推进,经济发达地区县域实现了就地城镇化的良好发展,促使区域人口结构发生变动[2, 3],并且有数据显示,已有大量农民在居住地的周边城镇购房并逐步开始城镇化生活[4],县域就地就近城镇化为流动人口居留选择提供了新的可能性[5]。随着新型城镇化与乡村振兴战略的不断深化,由中西部向东部地区大规模跨省流动人口将持续减少,而中西部地区内部农业转移人口就地、就近转移的规模呈持续扩大的趋势[6],农业转移人口可以近距离迁移到其家乡附近的地级市、县城或者经济较发达的特色小镇[7];在人口城镇化进程快速推进的作用下,县内乡—城流动在县内人口流动的主导地位逐步强化,中西部地区县内流动主导性较东部地区更强[8, 9],并且在有回流意愿的回流人口中返回县城的比例高于乡镇中心,这种空间偏好也有利于支持县域的建设和发展。

值得注意的是,虽然回流人口对流入地的发展已产生了积极的影响,但是在促进流出地就地就近城镇化上的作用仍十分有限并存在着巨大潜力[10-12]。同时,我国农村经济发展水平存在明显的东西差异,东部沿海经济发达地区县域工业化程度高,本地就业机会充足,已经成为城市经济带或区域中心城市近郊的内在组成部分。而广大中西部农业型地区的县城,工商业等产业基础薄弱,本地就业机会缺乏,但是中西部地区在承接东部产业转移的契机下,特别是中部地区的部分县域工业基础雄厚且近年来非农经济发展迅猛,增强了其对县内流动人口的吸纳能力,使更多人愿意在本地或就近就业进而促进了县域城镇化的发展[13, 14]。在上述背景之下,农村人口的就地就近流动能否成为推动中西部地区县域城镇化建设的重要动力成为学术界关注的一个重要课题,而且目前学术界尚未就此达成一致认识。如白美妃、王春光等认为,农村人口在城乡之间流动能以其村庄和农业支撑县域城镇化的进程,同时对促进城乡融合发展具有重要意义[15, 16]。桂华、袁梦等则认为中西部县域城镇化没有为进城农民提供就业机会,改变其生活预期,反而进城之后带来的消费压力造成家庭代际冲突增多、生育意愿降低、婚姻稳定性下降等社会问题,给社会秩序带来巨大的冲击[17, 18]。学术界关于这方面的工作主要是基于个案研究,而不同个案研究中得到的结论往往具有局限性,因此,从中提炼出具有普遍意义的一致性认识和正确的结论存在一定难度。

就地和就近流动是相对于远距离的跨省流动而言的一种流动模式,其概念界定因流动空间范围的不同而异,村内就地转化、向小城镇、县域内以及地级市内的转移都被界定为就地就近流动[19]。有学者认为农村人口的就地流动是没有经过大规模空间转移,而是在居住地范围内流动的过程[20, 21];在同一个县域范围内,农业转移人口向县城、乡镇、农村社区、就地转型的村庄等具有城镇功能形态地区的转移也被界定为就地流动[22]。李强等认为就近流动是相对于跨省和跨地级市的长距离流动,农村人口近距离迁移到家乡附近的城市或城镇[23]。而赵美风将就近流动的范围界定为农业转移人口以本省范围内的省会或首府城市、地级市、县级城镇或小城镇为核心的流动[24]。由于行政区和人口流动空间范围的不确定性,以上都被界定为就地就近流动,并且混用了“就地”和“就近”两个概念,因此有必要对就地流动和就近流动范围进行更明确的界定。本研究根据农村人口的流动范围,将县内跨乡镇流动界定为就地流动,市内跨县和省内跨市的流动界定为就近流动。

学术界对就地就近流动的研究多以省级和县级尺度为分析单元,聚焦其迁移流向、空间格局及其流动特征等方面的探讨。目前关于农民就地就近流动影响因素的研究,有学者认为国家宏观战略政策的出台推动地方政府制定各地具体策略,层层递进的成为就地就近城镇化的驱动力,从而引导人口要素向县域集聚[2];省内跨县流动人口更注重非农就业规模、产业结构和工资收入水平,并且省会城市、地级市等大中城市对其吸引力更强[25],流入地区所能提供的服务业及专业技术就业岗位也与其流动密切相关[26]。在区域差异上,人口密度与规模、交通通讯设施、乡村创始力与乡镇企业发展、外商投资等是促使东部沿海地区农村人口在本地就业的重要因素[21],中西部地区农村人口更倾向于工资水平高和行政等级较高的城市流动[9]。此外,流入地人均GDP、非农产业比重及平均海拔高度、工作环境和城市的公共服务水平都会影响人口的就近流动[13, 27, 28];而随着就地城镇化的发展,农民跨省务工的概率降低,县域内务工的概率则会增加,从而吸引劳动力流入县域的非农社区[9, 29]。从个体因素来看,年龄较小[30]、女性[31]、受教育水平高[32]的农村人口就地就近流动的意愿更高;在代际差异方面,进城务工年限和社会关系网络影响第一代农村人口就地就近流动决策,而新生代农村人口则更强调职业升迁机会和子女教育状况满意度[31]。家庭特征中婚姻的竞争压力也是促进中西部地区农户进城的重要因素[33, 34];也有学者认为在农村教育凋敝以及对教育的愈加重视,让子辈、孙辈进入城镇接受更好教育成为农村家庭进城的主要驱动力,生活和教育是农民进城的主要目标,而非进城务工[35, 36]。而从流出地农村的角度,城乡距离、海拔、家庭耕地面积、房屋建筑状况以及土地政策等对农民进城与否具有重要影响[37, 38]。

综上所述,现有研究已在农村流动人口规模、流动特征、市民化道路及影响因素等方面做了深入细致的工作,但是,仅有个别文献涉及到农民就地就近流动及其影响的区域差异[39],缺乏对农民就地和就近流动特征以及流出地影响因素的个体决策分析[25]。事实上,东、中、西部地区在经济发展水平、人口流动特征和城镇化发展水平等方面均存在较大差异,然而现有研究忽略了中部和西部地区这种差异所造成的农村流动人口流入地选择偏好及其对就地和就近城镇化发展的影响。同时,现有文献是基于宏观层面和小范围或者典型案例地的分析,例如有学者认为农民倾向于在小城镇或县城而非地级以上城市定居,县域是中西部地区就近城镇化的主要空间载体[40, 41],但是也有研究认为县城只是农民进城的过渡点,地级以上城市才是农民进城的终点[42];而一项基于四川省典型农业大镇的调查数据发现,只有23.3%的农村居民愿意搬迁至家乡附近的城镇居住,进城意愿较低[43]。上述研究虽然揭示了农民进城的流动过程及其城镇化效应,但由于我国不同区位条件和经济基础下的人口流动和农民城镇化均有所差异,宏观分析和个案研究无法避免我国区域发展的特殊性和局限性,也无法深入揭示不同区域农户就地和就近流动的真实情况,有必要使用全国层面有代表性的个体微观数据做进一步实证研究,以扩充就地和就近城镇化人口迁移流动机制的理论分析框架,同时也对乡村振兴和城镇化发展规划具有重要的理论和现实价值。

因此,本文将利用全国性抽样问卷调查数据进行这一工作并回答以下问题:在县域城镇化背景之下,农户选择就地流动还是就近流动?其就地就近流动有何特征?流出地哪些因素影响农户的就地就近流动决策?是否存在区域差异?农户的就地就近流动对城镇化发展有什么样的影响?这些都是在协同城乡发展以及促进新型城镇化建设过程中亟需解决的关键问题。对上述问题的研究有助于揭示农村人口流动的空间特征及其对县域城镇化发展的影响,将乡村发展与县域就地就近城镇化问题联系起来,更为全面地揭示流动人口的城镇化效应。这不仅将有效地避免由于个案研究所造成的上述问题,而且将弥补迄今研究在不同区域农户就地就近流动的特征以及这种流动方式决策机制的区域差异等问题研究上的不足。

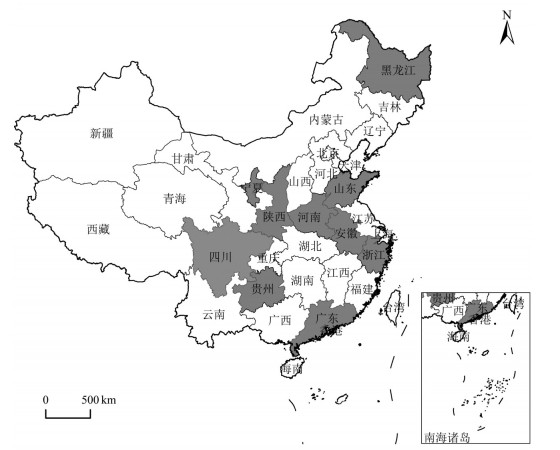

2 数据来源与方法 2.1 数据来源研究数据来源于2020年中国社会科学院农村发展研究所中国乡村振兴调查(简称CRRS),数据获取时综合考虑经济发展水平、区域位置以及农业发展情况,在东、中、西部地区的省份中随机抽取样本省10个(图 1):广东、浙江、山东、黑龙江、安徽、河南、贵州、四川、陕西和宁夏回族自治区;根据全省县级人均GDP采用等距随机抽取方法抽取样本县且考虑在空间上尽量覆盖整个省(区);采用相同的方法,根据当地乡镇和村庄经济发展水平随机抽取样本乡(镇)和样本村。调查对象为16岁以上的农村户籍人口。本文重点研究东、中、西部地区的区域差异,对数据库中的缺失值和异常值进行处理后,最终得到2746个有效农户样本数,其中东部地区797个样本户,中部地区877个样本户,西部地区1072个样本户。

|

图 1 样本省区位(阴影部分) Fig.1 Location of Sample Provinces (Shaded Areas) 注:本图基于自然资源部标准地图服务网站(审图号为GS(2020)4630号,比例尺为1:1400万)的标准地图制作,底图无修改。 |

在中国乡村振兴调查问卷中涉及农户就地就近流动的问题有2个:①去年度您及家人是否外出从业过(指到本乡镇以外从业)?选项分别是:“外出务工、外出自营和没有外出”,用该问题来度量农户是否为流动人口;在选择“外出务工和外出自营”的流动农户中继续问:②去年外出从业者的外出就业地的地区类型?选项分别是:“乡外县内、县外市内、市外省内和省外”,关注农户是否为就地就近流动。本文将农户的乡外县内流动构成其就地流动的范围,县外市内流动和市外省内流动共同构成就近流动的范围[12]。由于本文主要探讨农户家庭成员的流动行为,受数据限制,本文所指的“农户流动”并非严格意义上的整户迁移,而是基于农户样本中至少有一名家庭成员发生流动的情况。尽管上述数据代表“农村人口流动”,与严格的“农户流动”定义存在差异,但可通过聚焦家庭成员流动的迁移决策机制揭示农户就地就近流动的微观动因。由于农户的就地就近流动为二分类变量,因此对影响因素的研究采用二元Logistic回归模型。

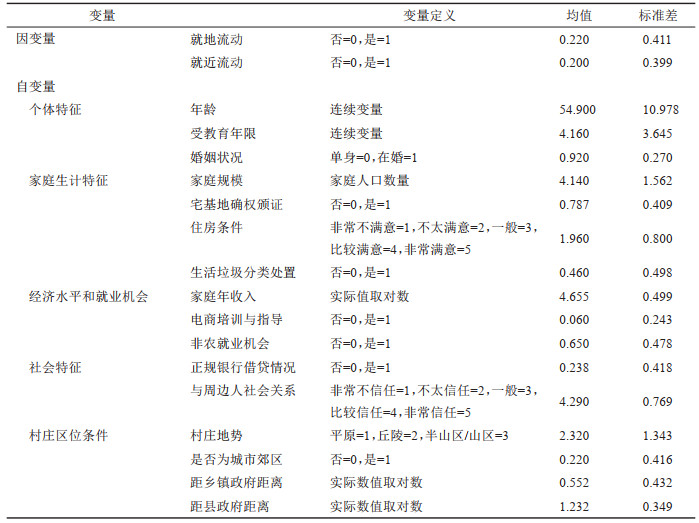

2.2.2 自变量如前文所述,已有就地和就近流动影响因素的相关研究主要考察个体特征[30]、与家庭相关的特征、村庄特征和政策等相关特征[31-33, 37, 38],本文基于数据可获得性以及重点探讨流出地相关因素对农户就地和就近流动影响的考虑,将影响因素概括为个体特征、家庭生计特征、经济水平和就业机会、社会特征以及村庄区位条件等五类。首先,比较年轻,受教育程度高以及未婚的农村人口可能拥有较高的人力资本,当其个体在做出迁移决策时对城市的预期收益较高,容易向城市迁移,因此,选择受访者年龄、受教育年限和婚姻状况作为个体特征变量;其次,新迁移经济学认为家庭在个体迁移决策过程中具有重要作用,家庭人数和农村住房条件会影响农村人口的迁移决策,同时,宅基地确权意味着可为农村人口提供更多的选择和机会,促进其非农就业从而加速人口的流动,而生活垃圾分类处理则体现农村人居环境改善、农村居住舒适度和吸引力的提升,有助于推动农村经济可持续发展,从而间接影响人口流动,因此,选取家庭规模、宅基地确权、住房条件和生活垃圾分类处置作为家庭生计特征的表征变量;再次,家庭经济水平越高越有利于促进农村人口的流动,而家庭年收入、就业培训指导以及获得的非农就业机会都直接提升农村家庭的经济水平从而对流动决策产生影响,因此,将家庭年收入、电商培训与指导和非农就业机会作为表征经济水平和就业机会的变量;此外,迁移网络理论认为个体的社会关系网络会降低农民的进城风险[40],而融资渠道的畅通使农民获得更多的资金支持以提高自身的风险承受能力,从而加速农村人口的流动,因此,选择向正规银行贷款情况和与周边人社会关系作为社会特征的变量;最后,良好的区位条件有利于人口和资源的流动,村庄地势平坦、距离县城和乡镇中心越近,越有利于出行,村庄越容易受到县城和镇中心的辐射,对农村人口吸引力越大,人口流动程度越高,因此,选取村庄地势、村委会距乡镇政府、县政府距离以及是否城市郊区作为村庄区位条件的表征变量。各变量的描述性统计如表 1所示。

| 表 1 变量定义及统计描述 Tab.1 Variable Definitions and Statistical Descriptions |

根据调查结果,全部样本中过去一年外出务工农户的比例为46.50%,外出自营的比例为2.30%,没有外出的比例为51.20%。其中,有外出流动经历的样本中,就地流动的比例为28.94%,50.98% 的农户选择市内跨县和省内跨市的就近流动,而在没有外出经历的农户中,仍有20.07% 的样本在本地从事非农就业。由此可以看出省内就地和就近迁移流动仍是农村人口迁移流动的主要形式。

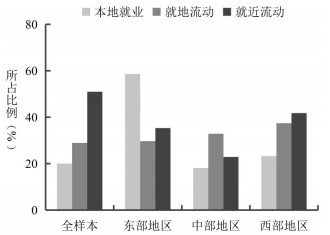

从区域差异来看(图 2),由东部地区到西部地区,农户表现出由不流动向就地流动再到就近流动的梯度性特征。东部地区农村人口主要以本地就业为主,其就地流动的比例低于中西部地区,说明东部地区与中西部就地城镇化发展模式具有较大差异,东部地区乡村就地城镇化水平较高,工业发展迅速且经济发达,对县域范围内就业的农民吸附能力强,农民不需远距离流动在家门口就可实现就业,而中部和西部地区大部分农村缺乏工业企业且发展落后,无法直接实现乡村就地城镇化的转变,这也进一步解释了东部地区农民就地和就近流动比例低于中部和西部的原因。中部地区农村人口主要以县内跨乡镇的就地流动为主,东部地区制造业转移和产业分布以及人口回流和本土第三产业的发展为中部地区县域就地城镇化的发展提供了可能。西部地区市内跨县和省内跨市的就近流动占比为41.76%,其比例高于东、中部地区,西部地区发展较好的中小城市可能会成为吸引人口集聚的区域之一,这会在一定程度上加快推动西部地区就近城镇化的发展,从而优化我国城镇化的空间格局。

|

图 2 农户就地和就近流动特征 Fig.2 Characteristics of Local and Nearby Mobility of Farm Households |

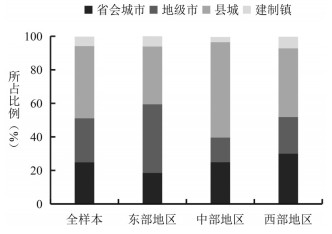

农户就地就近迁移流动的区位选择主要以县城和地级市为主,越往西城市等级越高,具有明显的城市导向和梯级迁移的特征(图 3)。在全部样本中,农村流动人口在城市等级体系中的占比由大到小依次为县城>地级市>省会城市>建制镇,其中选择就地流动到县城的占比为43.11%,这一选择结果在中部地区具有类似的特点,农户就地流动到县城的比例达到56.89%,县内流动人口具有较强的主导性,而东西部地区这种差异并不明显。与中部地区相比,西部地区农户流动至地级市和省会城市的趋势更明显,表明西部地区省会城市和区域中心城市是农村人口流入相对集中的地区,相比区域内其他县市具有更大的发展优势,这也进一步证明西部地区就近城镇化的重心在地级以上城市[34]。可见,中西部地区农户流入中小城市为推动县域就地城镇化和就近城镇化的进一步发展奠定了人口基础[22],同时,增强中西部地区中小城市要素、产业集聚和人口吸引能力,也符合国家新型城镇化的目标和任务。

|

图 3 就地和就近流动城市等级选择情况 Fig.3 Selection of Urban Hierarchy For Localand Nearby Mobility |

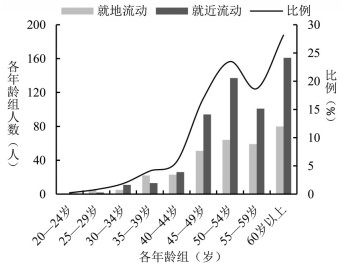

如图 4所示,随着农村人口年龄的增长,选择就地就近流动的数量呈逐渐增长的趋势。县内就地流动、市内跨县和省内跨市就近流动的农村人口各年龄组比例呈不规则的“N”型特征,并且中老年化现象明显。可能的原因是20— 35岁倾向于向有更多就业机会的大城市流动以获得较高的工资收入;40—54岁年龄的农村人口不再长距离流动,而是选择就近务工来维持生计和照顾家里的老人;55—59岁农村人口比例出现下降可能是因为高龄农民工面临就业市场的排斥以及对农村土地的依赖,从而影响其就地就近流动;60岁以上的“老漂族”就地和就近流动的比例较大,为保证子代能充分参与市场劳动以增强家庭经济积累能力,多数普通家庭的老人会选择进城帮子代照顾孩子,甚至在城市通过从事底层的服务行业来获得部分收入贴补家用,形成一种代际支持下的普通农民进城模式。与上世纪八九十年代至本世纪初不同的是,我国农民工已经不再是年轻人,而是越来越多的55岁以上的老年人[16]。大城市的生活成本高且流动人口无法获得同等的公共服务,而县域的发展则会为农民进城提供动力和就业机会,因此年龄较大的农村人口会选择回到农村或者县城和乡镇中心,形成一种“两栖”型的就地和就近城镇化模式。

|

图 4 就地就近流动农户年龄特征 Fig.4 Age Profile of Local and Nearby Mobile Farmers |

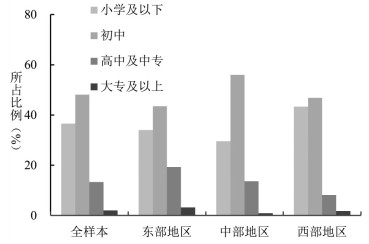

如图 5所示,农村就地和就近流动人口的受教育程度普遍偏低,以初中和小学及以下学历为主,这与上述流动农户老年化现象相呼应,并且不同区域间差异不显著。说明初中以下学历更有可能就地流动[6],学历高的人更倾向于流动至等级较高的城市,该类农村人口具备一定的职业技能,能获得更高的收入。而受教育水平低的农民进城就业一般集中在中低端服务行业,大部分农村流动人口没有相匹配的职业技能,只能社会上打零工或者从事建筑业,就业具有较大的不稳定性,从而形成一种农忙时回家种地,闲时进城打工的两头跑的生活状态。可见,强化就地就近流动农村人口职业技能培训,提高其技能素质和就业能力,是未来提升县城发展质量,协同推进以县城为载体的城镇化建设和新型城镇化发展过程中亟需解决的重点问题之一。

|

图 5 就地和就近流动农户教育特征 Fig.5 Educational Characteristics of Local and Nearby Mobile Farmers |

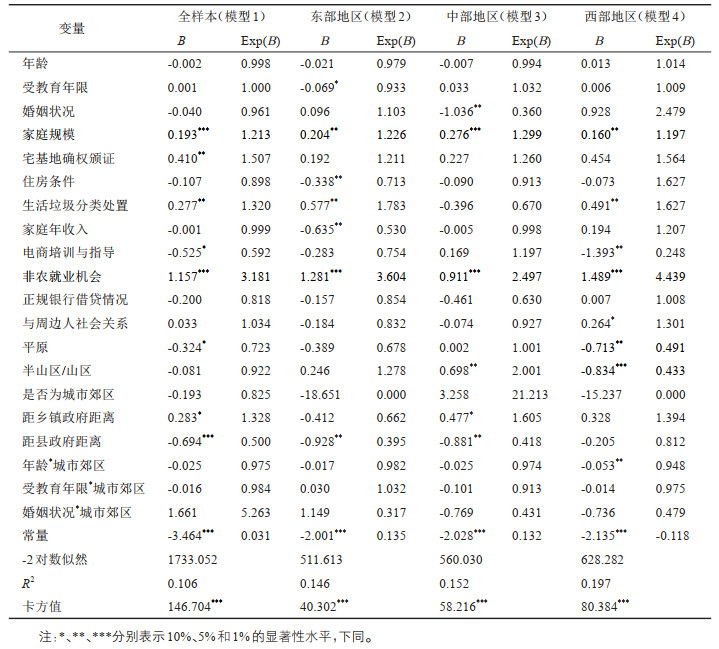

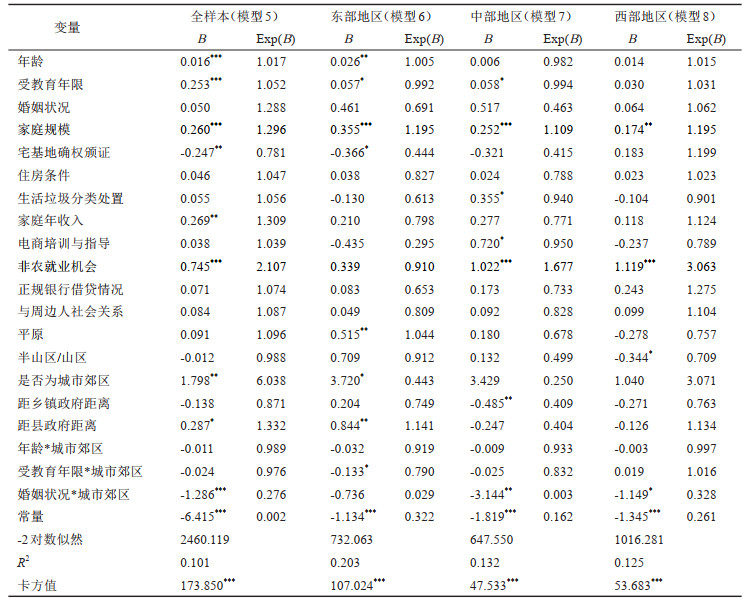

根据前文所述,本文主要以就地流动和就近流动为因变量,从个人特征、家庭生计特征、经济水平和就业机会、社会特征和村庄区位条件等因素来分析农户就地就近流动的影响因素,如表 2和表 3所示,模型1、2、3、4代表全部样本和东、中、西部地区就地流动的回归结果,模型5、6、7、8代表全样本和东、中、西部地区就近流动的回归结果。在模型回归之前,对所有变量进行了共线性检验,变量的VIF值都小于2,说明变量之间不存在多重共线性问题,回归模型的-2对数似然值和R2表明模型拟合优度良好,具有一定的解释意义。为探究个体、家庭、经济、社会和村庄特征等对不同区域农户就地就近流动影响的差异,从东、中和西三个区域分别进行二元回归,以探究其影响因素的区域差异。

| 表 2 农户就地流动的回归结果 Tab.2 Regression Results for Local Mobility of Farm Households |

| 表 3 农户就近流动的回归结果 Tab.3 Regression Results of Farmers' Proximity Mobility |

由表 2模型1可知,整体上个体特征对农户就地流动的影响不显著。分区域来看,受教育年限和婚姻状况对东、中部地区农户就地流动产生影响,个体特征对西部地区农村人口就地流动的影响不显著;家庭生计特征中,家庭规模对东、中、西部地区农户的就地流动都具有显著正向影响作用,且对中部地区的影响作用更突出。首先,东部地区受教育程度较低的农村人口更倾向就地流动,说明东部地区农村二三产业发展基础雄厚,乡镇企业能够吸纳大量农村剩余劳动力,从而降低了农户外出的可能性;其次,婚姻状况对中部地区农户的就地流动有显著负向影响,与已婚的相比,未婚的农村人口在家乡附近就地流动的概率更高,这与已有研究结果基本一致[33, 34];再次,农户就业和迁移流动是家庭整体的生计需求和利益最大化安排,家庭规模越大其收入来源越多,随着家庭年收入的增加和家庭经济状况的改善,就地流动的概率也会随之提高。除此之外,垃圾分类处置对东、西部地区农户的就地流动具有显著正向影响,生活垃圾分类处置反映当地农户生活质量和人居环境的改善,环境质量提升能够促进当地旅游业以及农村经济的发展,增加就业机会从而减少农户外出的概率,进一步加强就地流动。

4.1.2 非农就业机会是促进农户就地流动的重要因素东、中和西部地区农户在县内的就地流动都受非农就业机会的显著影响,西部地区非农就业机会的影响力最强,而中部地区的影响作用弱于东部和西部地区,家庭年收入越高则东部地区农户的就地流动越不显著,参加电商培训和周围人的社会关系会不同程度影响西部地区农户就地流动。首先,与农村地区相比城市等级越高获得的非农就业机会和报酬越多,中部地区以就业为目的的农户则更倾向于流入东部沿海地区[8]。其次,东部地区农村产业集聚且就地城镇化水平较高,而就地城镇化发展将城市与乡村紧密结合在一起,农民的就业、收入、生产生活方式、思想观念等接近或达到城镇居民水平,促使其在本地实现城市化的生活方式从而降低外出的概率。而随着互联网和电子商务的普及与发展,西部部分农村地区利用自身资源和特色产品优势实现农产品等要素的流通,促进本地电商产业的发展,增加了本地农户非农就业的机会,从而推动农村就地城镇化的发展[44],也进一步增强了西部农村地区吸引力,减少了农户远距离流动的可能;此外,受熟人网络的影响,对周围人信任程度越高的农户越倾向于就地流动。

4.1.3 村庄区位条件对农户的就地流动也具有重要影响。村庄的区位条件与中西部地区农户的就地流动呈显著的相关关系,其在就地城镇化过程中发挥着关键作用[28, 43]。首先,村庄地形起伏与西部地区农户的就地流动存在反向关系,与中部地区存在正向关系。西部地区部分农村处于山区,自然地理环境恶劣,县域经济发展模式封闭且落后,难以吸引外部资源以提供充足稳定的就业岗位,导致农村人口外流严重;中部崛起战略实施后,东部地区劳动密集型产业开始向中部地区具有产业优势的区域转移,一定程度上带动了县域经济和产业的发展,农户向县域集聚渐成趋势。其次,距离因素则对中部地区农户的就地流动具有显著影响,其中,与乡镇政府距离的回归系数为正,而与县政府的距离为负,这可能是因为中部地区部分乡镇工业基础良好,并且拥有便捷的交通条件和发达的工业园区,吸引大量的企业进驻并为当地农户提供了一定的非农就业机会。

4.2 农户就近流动的影响因素 4.2.1 个体人力资本显著影响农户的就近流动模型结果显示(表 3),个体特征显著正向影响东、中部地区农户的就近流动,对西部地区的影响仍然不显著;家庭生计特征中家庭规模对不同区域的就近流动都有显著的正向影响作用,其中对中部地区的影响力最强;宅基地确权颁证负向影响东部地区农户就近流动。如前文所述,年龄较大、受教育年限较长的农村人口更倾向于省内的就近流动,并且就近流动具有明显的中老年化现象。首先,随着年龄增长,农村人口在大城市的适应能力下降、社会融入度较低并且在就业方面面临诸多挑战,当家乡附近的城市有较好的就业机会或者生活条件时,农户可能会选择在家乡附近安居乐业;受教育程度越高,农村人口在较高等级城市工作的回报率更高,选择就近流动的就越多,因此,加强农民教育培训,对提高农民人力资本和推动东、中部地区就近城镇化的发展具有重要意义。宅基地是农民生活的基本保障和返乡退路,尤其东部地区宅基地具有较强的财产性质[45],随着宅基地的流转和利用促使乡村旅游产业以及集体经营产业快速发展,为农民在本地提高收益提供了途径,减少了外出的可能性。

4.2.2 农户的就近流动受非农就业机会、电商培训指导的显著影响同样,非农就业机会对中西部地区就近流动有重要的促进作用,并且对西部地区的影响程度高于中部地区,而对东部地区的影响不再显著;电商培训与指导只对中部地区农户就近流动具有显著正向影响作用。正如前文描述性统计结果,西部地区农村人口主要以向地级市和省会城市的就近流动为主,中部地区农户则主要以向县城的就地流动为主,由于西部地区大部分县域发展落后且缺乏就业岗位,农村人口向较高等级城市流动才有机会获得更高的收入。随着乡村振兴战略的深化,中部地区一些具有特色优势的乡村,政府不断加大对其农业和乡村发展的投入,推动了农村产业结构的调整和升级并不断延伸产业发展链条促进电子商务的发展,更多农民接受信息化的职业技术培训,同时电子商务作为新业态也为更多的进城农民提供了就业岗位且增加了他们的消费能力,促使其向县城流动。

4.2.3 城郊的区位优势也是影响农户就近流动的显著性因素位于城市郊区和平原的区位优势对东部地区农户的就近流动有明显促进作用,而这种区位优势对中西部地区的作用不显著。首先,东部平原城郊地区交通通达性高,并且随着城镇化的推进,为农户找到合适的就业机会和广阔的市场以满足其生存发展的需要提供相对便利的条件,促使其就近流动。其次,西部地区半山区和山区县市经济发展受限,工业企业对非农就业人口的吸纳能力较弱,相反,家乡发展较好的大城市对农户的吸引力会增强。除此之外,距离因素对中部地区农户就近流动有负向的影响作用,可见,中部地区大部分县域缺乏产业支撑,多数农民仍需要跨省务工积累家庭资源,这种“人走出去,钱带回来”的形式促使中部地区外生型就近城镇化模式的形成和发展[39]。

4.3 交互作用的影响城郊农村具有明显的区位优势,农村可借助城市的人口、土地、产业、市场和产业优势推进城镇化[21],个体迁移和流动会受到村庄区位的影响,因此,本研究考察农户个体特征与村庄在城市郊区的交互作用。模型结果显示,年龄与城市郊区的交互作用与西部地区的就地流动存在负向的相关关系,与非城郊相比年龄越大的农村人口就地流动的概率越小。年龄较大的农村人口在城市难以获得稳定的就业,而城市郊区农村基于地理和资源优势发展特色农业和乡村旅游,增加了农户的创收途径,农村农业生产亦能满足老龄人口的生活需求;受教育年限与城市郊区村庄的交互作用对东部地区农户的就近流动有显著负向影响作用,说明受教育年限越长,城市郊区农户就近流动的概率越小。城郊受城市辐射带动,农村工业化的发展为本地受教育程度高的农民提供了就业市场,形成城市郊区农民的城镇化模式。婚姻状况与城市郊区村庄的交互作用显著负向影响中部和西部地区就近流动,已婚的农民生活较稳定,夫妻双方共同在城郊农村地区创业就业,降低了外出的可能性。

5 结论与讨论县域城镇化为乡村振兴提供外源支撑,农村发展为县域城镇化提供内源动力。本文以全国十个省份的乡村振兴调查数据为例,在县域城镇化背景下探讨不同区域农户就地就近流动的影响因素及区域差异。结论如下:

(1)有外出流动经历的农户中,就地流动的比例为28.94%,50% 以上的农户选择市内跨县和省内跨市的就近流动。在区域差异上,由东到西,农户的迁移流动呈现出由不流动向就地流动再到就近流动的梯度性特征;中部地区以流入县城为主,县内流动人口具有较强的主导性,西部地区流动至地级市和省会城市的趋势明显,省会城市和区域中心城市可能会成为未来西部地区吸引人口集聚的区域之一。

(2)在群体特征上,随着年龄的增长,选择就地就近流动的农户数量呈逐渐增长的趋势并呈不规则的“N”型特征,具有明显的中老年化现象,并且主要以小学及以下和初中学历为主,受教育程度普遍偏低,不同区域间差异不显著。

(3)模型结果表明,不同区域农户就地流动和就近流动的影响因素具有明显差异。首先,东部地区农户的就地流动主要受受教育年限、非农就业机会、家庭年收入的影响,就近流动主要受个体的人力资本水平、宅基地确权登记以及城郊的区位优势的影响;其次,家庭规模是影响中部地区农户就地和就近流动的最主要因素,除此之外,村庄距乡镇和县城的距离影响其就地流动,个体人力资本、非农就业机会、电商培训主要影响其就近流动;最后,非农就业机会是影响西部地区农户就地和就近流动决策的决定性因素,家庭规模也会对就地和就近流动产生影响。

本文的创新之处主要体现在以下几个方面:首先,以往研究混淆了“就地”和“就近”两个概念,由于行政区和人口流动空间范围的不确定,忽视了就地流动和就近流动人口的差异性。而本文上述研究结论明确了就地流动和就近流动的空间范围和两类流动人口的特征及其影响因素的显著差异,并深入分析了在不同区位条件下流出地要素对就地和就近流动农户的不同影响,进一步拓展和深化了对农村人口流动的区位选择和影响因素的规律性认识,丰富了就地和就近城镇化人口迁移流动机制的理论分析框架,具有重要的理论和现实价值。其次,我们的研究发现,受区域经济发展水平和地理环境等因素的影响,农户呈现出东部不流动,中部就地流动和西部就近流动的特征和趋势,县城和地级以上城市分别对中部和西部地区农村人口有较强的吸引力,这与以往研究中关于农民向县城或小城镇流动以及中西部地区农民向地级市集聚的认识有所不同[24, 33, 34, 40-42],这也进一步为推动中西部地区农业转移人口市民化提供了重要的科学依据。需说明的是,本研究结论更适用于解释“半流动”农户(即部分成员外出、部分成员留守)的行为模式,而非政策驱动的整户迁移。后续研究可通过追踪调查整户迁移案例进一步验证理论框架的普适性。

就地和就近流动农户作为两种差异性群体,二者的流动距离和流入地城市规模的选择偏好对区域城镇化的发展有重要影响,为此,中西部地区不同等级城镇和乡村应该采取差异化政策引导农村人口合理有序地就地和就近流动。首先,广大中西部地区应持续落实“强省会”战略,增强省会城市及周边城市对人口的吸引力。要充分利用地区资源优势,引导传统产业转型升级,加大对新兴产业的支持力度,培育龙头企业,增加城市就业机会和空间,强化省会城市对周边城市辐射带动力度和对流动人口的吸引力。其次,县域符合农户就地流动需求,应将推进以县城为重要载体的城镇化建设作为未来农民进城的重要路径。当前县城和周边小城镇要充分发挥比较优势并结合当地实际,主动承接功能转移,形成具有特色的产业结构并扩大县域的就业容量以增强吸引力,为进城农户提供持续稳定的就业环境。以县域城镇化为空间载体,将乡村振兴作为战略支点,通过统筹县—镇—村三级基础设施网络布局,推动市政管网、数字基建、教育医疗等优质公共服务资源梯度下沉,实现城乡要素在县域尺度上的双向渗透与均衡配置。同时要加强返乡人口和本地人才就业培训力度,提高劳动者素质;积极培育资源优势突出的特色村镇,通过农村电子商务、农业、文化和旅游等产业融合发展为返乡人口和广大农村人口搭建创业就业平台,积极推动城乡融合发展。

最后,由于本研究使用的数据为第三方微观数据,对农村人口的流动经历无法甄别以及流入地城市变量无法获取,受数据限制,无法精准识别农村人口就地就近流动的阶段性过程和流入地城市经济和社会因素的影响,未能对就地就近流动的影响机制进行更深入的探讨,除此之外,就地和就近流动人口对中西部地区城镇聚落体系的影响也是未来值得重点研究的内容之一。期待能获得更丰富的数据,对本文进行更进一步的拓展与延伸。

| [1] |

中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》[EB/OL]. (2022-05-06)[2022-06-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-05/06/content_5688895.htm. [The State Council. About advancing the urbanization of county as the important carrier of opinion[EB/OL]. (2022-05-06)[2022-06-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2022-05/06/content_5688895.htm.]

|

| [2] |

Karita K, Chen J. Rural urbanization in China: Administrative restructuring and the livelihoods of urbanized rural residents[J]. Journal of Contemporary China, 2022, 31(136): 626-643. DOI:10.1080/10670564.2021.1985841 |

| [3] |

Shen W C, Hu Q Y, Zhang Z F. Impacts of in situ urbanization on grain production: Evidence from the Yangtze River Delta, China[J]. Habitat International, 2024, 143: 102989. DOI:10.1016/j.habitatint.2023.102989 |

| [4] |

黄鹏进. "半城半乡"与农民的就近城镇化模式[J]. 治理研究, 2019, 35(5): 105-113. [Huang Pengjin. "Half city, Half country" and the farmer's proximity model of urbanization[J]. Governance Studies, 2019, 35(5): 105-113.] |

| [5] |

刘建娥, 凌巍. 中国县域城镇化再抉择——社会性流动的重大转向与系统性构建[J]. 社会学研究, 2023, 38(3): 23-44,226-227. [Liu Jian'e, Ling Wei. The redecision of China's country urbanization: A major turn and systematic construction of social mobility[J]. Sociological Studies, 2023, 38(3): 23-44,226-227.] |

| [6] |

林李月, 朱宇, 柯文前. 城镇化中后期中国人口迁移流动形式的转变及政策应对[J]. 地理科学进展, 2020, 39(12): 2054-2067. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian. Changes in the form of population migration and mobility in China and corresponding policy responses at the late-intermediate stage of urbanization[J]. Progress in Geography, 2020, 39(12): 2054-2067.] |

| [7] |

曾鹏, 向丽. 农业转移人口就近城镇化意愿的地区差异[J]. 人口与经济, 2017(4): 89-97. [Zeng Peng, Xiang Li. The regional differences of nearby urbanization willingness of agricultural transfer population[J]. Populations & Economics, 2017(4): 89-97.] |

| [8] |

刘涛, 齐元静, 曹广忠. 中国流动人口空间格局演变机制及城镇化效应——基于2000和2010年人口普查分县数据的分析[J]. 地理学报, 2015, 70(4): 567-581. [Liu Tao, Qi Yuanjing, Cao Guangzhong. China's floating population in the 21st century: Uneven landscape, influencing factors, and effects on urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(4): 567-581.] |

| [9] |

段成荣, 盛丹阳, 吕利丹, 等. 迁徙中国视野下我国县域人口流动状况与发展挑战[J]. 西北人口, 2022, 43(6): 1-13. [Duan Chengrong, Sheng Danyang, Lv Lidan, et al. Study on migration of China's county and its challenges from the perspective of migrating China[J]. Northwest Population Journal, 2022, 43(6): 1-13.] |

| [10] |

李志刚, 刘达, 林赛南. 中国城乡流动人口"回流"研究进展与述评[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 1-10, 62. [Li Zhigang, Liu Da, Lin Sainan. A literature review of the study on return floating population in China[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 1-10, 62. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.001] |

| [11] |

林李月, 朱宇, 柯文前. 区域协调发展背景下流动人口回流的空间意愿及其政策含义[J]. 地理研究, 2021, 40(5): 1515-1528. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian. Locational intention of return migration of migrants and its policy implications in the context of coordinated regional development[J]. Geographical Research, 2021, 40(5): 1515-1528.] |

| [12] |

Zhu Y, Wang W W, Lin L Y, et al. Return migration and in situ urbanization of migrant sending areas: Insights from a survey of seven provinces in China[J]. Cities, 2021, 115: 103242. DOI:10.1016/j.cities.2021.103242 |

| [13] |

赵德昭, 许家伟. 河南省县域就地城镇化时空演变与影响机理研究[J]. 地理研究, 2021, 40(7): 1978-1992. [Zhao Dezhao, Xu Jiawei. The spatio-temporal patterns evolution and influence mechanism of situ urbanization in Henan province[J]. Geographical Research, 2021, 40(7): 1978-1992.] |

| [14] |

黄祖宇, 王桂新. 多维度视角下中国人口城镇化发展模式[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(1): 139-149. [Huang Zuyu, Wang Guixin. Exploring the development pattern of population urbanization in China from a multi-dimensional perspective[J]. China Population, Resources and Environment, 2024, 34(1): 139-149.] |

| [15] |

白美妃. 撑开在城乡之间的家——基础设施、时空经验与县域城乡关系再认识[J]. 社会学研究, 2021, 36(6): 45-67, 227. [Bai Meifei. Family stretching between town and country: Infrastructure, spatiotemporal experience and urban-rural relations at the county level revisited[J]. Sociological Studies, 2021, 36(6): 45-67, 227.] |

| [16] |

王春光. 第三条城镇化之路: "城乡两栖"[J]. 四川大学学报(哲学社会科学版), 2019(6): 79-86. [Wang Chunguang. The third road of urbanization: Urban-rural amphibiousness[J]. Journal of Sichuan University(Philosophy and Social Science Edition), 2019(6): 79-86.] |

| [17] |

桂华. 城乡三元结构视角下的县域城镇化问题研究[J]. 人民论坛, 2021(14): 64-66. [Gui Hua. Research on county urbanization from the perspective of urban-rural triplex structure[J]. People's Tribune, 2021(14): 64-66.] |

| [18] |

袁梦, 杨华. 农民县域城镇化的实践逻辑与社会风险[J]. 城市问题, 2022(7): 24-32. [Yuan Meng, Yang Hua. Practical logic and social risks of rural county urbanization[J]. Urban Problems, 2022(7): 24-32.] |

| [19] |

李健, 杨传开, 宁越敏. 新型城镇化背景下的就地城镇化发展机制与路径[J]. 学术月刊, 2016, 48(7): 89-98. [Li Jian, Yang Chuankai, Ning Yuemin. The study on mechanism and paths of in-situ urbanization[J]. Academic Monthly, 2016, 48(7): 89-98.] |

| [20] |

Zhu Y. In situ urbanization in China: Processes, contributing factors, and policy implications[J]. China Population and Development Studies, 2017, 1(1): 45-66. |

| [21] |

朱宇, 祁新华, 王国栋, 等. 中国的就地城镇化: 理论与实证[M]. 北京: 科学出版社, 2012: 9-12. [Zhu Yu, Qi Xinhua, Wang Guodong, et al. China's in Situ Urbanization: Theories and Empirical Evidence[M]. Beijing: Science Press, 2012: 9-12.]

|

| [22] |

杨传开. 县域就地城镇化基础与路径研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2019, 51(4): 114-122,187-188. [Yang Chuankai. On the foundation and path of in-situ urbanization within county in China[J]. Journal of East China Normal University (Humanities and Social Science), 2019, 51(4): 114-122,187-188.] |

| [23] |

李强, 陈振华, 张莹. 就近城镇化模式研究[J]. 广东社会科学, 2017(4): 179-190, 256. [Li Qiang, Chen Zhenhua, Zhang Ying. Study on the nearby urbanization pattern[J]. Social Sciences in Guangdong, 2017(4): 179-190, 256.] |

| [24] |

赵美风, 翟云利, 汪德根. 中国中西部地区就近城镇化空间演变及类型分异[J]. 人文地理, 2023, 38(1): 97-107, 117. [Zhao Meifeng, Zhai Yunli, Wang Degen. Spatial evolution and variation tapes of nearby urbanization in central and westrn China[J]. Human Geography, 2023, 38(1): 97-107, 117. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.01.012] |

| [25] |

王新贤, 高向东. 中国流动人口分布演变及其对城镇化的影响——基于省际、省内流动的对比分析[J]. 地理科学, 2019, 39(12): 1866-1874. [Wang Xinxian, Gao Xiangdong. The evolution of China's floating population and its impact on urbanization: A comparative analysis based on inter-and intra-provincial perspectives[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(12): 1866-1874.] |

| [26] |

田盼盼, 朱宇, 林李月, 等. 省际与省内流动人口空间分布及其影响因素的差异——以福建省为例[J]. 人口学刊, 2015, 37(6): 56-67. [Tian Panpan, Zhu Yu, Lin Liyue, et al. Differences in the spatial distribution and its determinants between inter and intraprovincial floating population: The case of Fujian province[J]. Population Journal, 2015, 37(6): 56-67.] |

| [27] |

蔡裕莹, 王洁晶. 人口的空间流动与代际社会流动: 出生地和流入地的影响[J]. 人文地理, 2024, 39(1): 68-79. [Cai Yuying, Wang Jiejing. Spatial mobility and intergenerational social mobility of migrants: The influence of birthplace and destinations[J]. Human Geography, 2024, 39(1): 68-79. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.01.008] |

| [28] |

潘泽瀚, 王桂新. 中国人口就近与远程城镇化的区域发展及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2020(5): 41-52, 127. [Pan Zehan, Wang Guixin. Regional development and its determinants of adjacent versus distant population urbanization in China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2020(5): 41-52, 127.] |

| [29] |

Li Y, Xie Z, Li B, et al. The impacts of in situ urbanization on housing, Mobility and employment of local residents in China[J]. Sustainability, 2022, 14(15): 9058. DOI:10.3390/su14159058 |

| [30] |

蔡洁, 夏显力. 农业转移人口就近城镇化: 个体响应与政策意蕴——基于陕西省2055个调查样本的实证分析[J]. 农业技术经济, 2016(10): 29-37. [Cai Jie, Xia Xianli. Urbanization of agricultural transfer population nearby: Individual response and policy implications: An empirical analysis based on 2055 survey samples in Shaanxi province[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2016(10): 29-36.] |

| [31] |

曾鹏, 向丽. 中西部地区人口就近城镇化意愿的代际差异研究——城市融入视角[J]. 农业经济问题, 2016, 37(2): 91-99. [Zeng Peng, Xiang Li. A study on intergenerational differences in the desire of urbanization in central and western regions: From the perspective of urban integration[J]. Issues in Agricultural Economy, 2016, 37(2): 91-99.] |

| [32] |

韩秀丽, 冯蛟, 李鸣骥. 农业转移人口就近城镇化个体响应的影响因素[J]. 城市问题, 2018(8): 87-94. [Han Xiuli, Feng Jiao, Li Mingji. The influencing factors of individual responses to the in-situ urbanization of the rural labor[J]. Urban Problems, 2018(8): 87-94.] |

| [33] |

刘丽娟. 新生代农民工就近城镇化形成机制、实践基础及发展路径[J]. 重庆社会科学, 2020(10): 18-31. [Liu Lijuan. The formation mechanism, practical basis and development path of nearby urbanization of the new generation of migrant workers[J]. Social Sciences in Chongqing, 2020(10): 18-31.] |

| [34] |

贺雪峰. 区域差异与中国城市化的未来[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2022, 22(5): 67-74. [He Xuefeng. Regional differences and the future of urbanization in China[J]. Journal of Beijing University of Technology(Social Sciences Edition), 2022, 22(5): 67-74.] |

| [35] |

蒋宇阳. 从"半工半耕"到"半工伴读"——教育驱动下的县域城镇化新特征[J]. 城市规划, 2020, 44(1): 35-43, 71. [Jiang Yuyang. From "semi-industry and semi-agriculture" to "semi-industry and accompanying schooling": New characteristics of county urbanization driven by education[J]. City Planning Review, 2020, 44(1): 35-43, 71.] |

| [36] |

肖磊, 潘劼. 人口流出地区城镇化路径机制再认识——以四川省县域单元为例[J]. 地理科学进展, 2020, 39(3): 402-409. [Xiao Lei, Pan Jie. Re-examination of urbanization paths and mechanism in population outflow areas: A case study of counties in Sichuan province[J]. Progress in Geography, 2020, 39(3): 402-409.] |

| [37] |

Liu Y, Zhang X, Xu M, et al. Spatial patterns and driving factors of rural population loss under urban-rural integration development: A micro-scale study on the village level in a hilly region[J]. Land, 2022, 11(1): 99. DOI:10.3390/land11010099 |

| [38] |

Ma L B, Liu S C, Niu Y W, et al. Farmers' rural-to-urban migration, influencing factors and development framework: A case study of Sihe village of Gansu, China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(5): 877. DOI:10.3390/ijerph16050877 |

| [39] |

刘丽娟. 县域城镇化的区域差异及高质量发展路径[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2023, 23(5): 65-76. [Liu Lijuan. Regional differences and high-quality development path of county urbanization[J]. Journal of Beijing University of Technology(Social Sciences Edition), 2023, 23(5): 65-76.] |

| [40] |

杨传开, 刘晔, 徐伟, 等. 中国农民进城定居的意愿与影响因素——基于CGSS2010的分析[J]. 地理研究, 2017, 36(12): 2369-2382. [Yang Chuankai, Liu Ye, Xu Wei, et al. The determinants for peasants' migration intentions of moving to cities in China: An analysis based on the CGSS 2010[J]. Geographical Research, 2017, 36(12): 2369-2382.] |

| [41] |

赵美风, 汪德根. 中国中西部地区就近城镇化空间分异格局及机理[J]. 地理学报, 2021, 76(12): 2993-3011. [Zhao Meifeng, Wang Degen. Spatial differentiation and influencing mechanism of nearby urbanization in central and western China[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(12): 2993-3011.] |

| [42] |

贺雪峰. 农民进城与县域城市化的风险[J]. 社会发展研究, 2021, 8(3): 11-20, 242. [He Xuefeng. The risk of farmers entering cities and county urbanization[J]. Journal of Social Development, 2021, 8(3): 11-20, 242.] |

| [43] |

陈勇, 汪山景, 周涛. 西部农户就近迁居城镇意愿、行为及其影响因素——基于一个农业大镇的个案研究[J]. 人口与社会, 2023, 39(3): 94-107. [Chen Yong, Wang Shanjing, Zhou Tao. Willingness, behavior and influencing factors of rural households moving to nearby cities in western China: A case study based on a big agricultural town[J]. Population and Society, 2023, 39(3): 94-107.] |

| [44] |

许婵, 吕斌, 文天祚. 基于电子商务的县域就地城镇化与农村发展新模式研究[J]. 国际城市规划, 2015, 30(1): 14-21. [Xu Chan, Lv Bin, Wen Tianzuo. New patterns of county insitu urbanization and rural development based on E-commerce[J]. Urban Planning International, 2015, 30(1): 14-21.] |

| [45] |

贺雪峰. 宅基地、乡村振兴与城市化[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2021, 21(4): 1-8. [He Xuefeng. Homestead, rural revitalization and urbanization[J]. Journal of Nanjing Agricultural University (Social Sciences Edition), 2021, 21(4): 1-8.] |