2. 湖北省人居环境工程技术研究中心,武汉 430072;

3. 南京大学 建筑与城市规划学院,南京 210093

2. Hubei Habitat Environment Research Centre of Engineering and Technology, Wuhan 430072, China;

3. School of Architecture and Urban Planning, Nanjing University, Nanjing 210093, China

党的十八大以来,党中央作出人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源的重大判断。青年人才是国家战略人才力量的源头活水,要让青年人才安身、安心、安业[1]。虽然目前一些城市已经出台落户条件放宽和政策补贴等政策,青年人才流动的壁垒逐渐被打破,但人才资源的空间配置仍存在显著的失衡问题[2]。面对“人口红利”向“人才红利”转变的发展趋势,青年人才作为国家宝贵的人才资源,是各地“抢人大战”的主要争夺对象。长沙、南京、武汉、成都、天津等城市纷纷提出符合年龄规定的本科毕业生,可直接申请当地户籍等优惠政策。部分城市亦在最低工资承诺、租房补助、购房补贴、生活补助等方面给予支持,为引入人才提供全方位的保障[3]。然而,青年人才的空间选择行为往往不止局限于政策因素的影响,由于具有更高的人力资本、能够把握更多工作机会,其往往呈现更强的流动性[4]。此外,人才资源也是影响城市高质量发展的重要因素,其在提升劳动生产率和推动城市经济增长中的作用愈发重要[5]。由此,准确把握青年人才空间选择的特征,从中识别其空间选择的影响因素,对于各地政府的人才政策制定、推动城市高质量发展具有重要的指导意义。

目前,人才的研究多从全国或区域尺度出发,利用定量研究等方法探讨人才的空间特征与影响因素,关注重点聚焦于影响人才流动的城市因素,主要持就业导向和生活质量导向的迁移两种观点[6]。然而,人口流动是一个动态过程,并非一个独立的事件,人口迁移的动机不只是社会、经济、政策、制度、行为等因素的简单加和,不同时间、情境、经历对人才迁移行为和空间选择都具有重要影响[2, 7, 8]。人才的空间选择与其生命历程有着不可分割的关系,包含微观个体的职业生涯、家庭生涯、居住生涯、社会网络等,同时也包含宏观政策事件等的影响。为了切实理解青年人才实际生活情况,本研究从生命历程视角出发,采取一对一深度访谈的方式,挖掘青年人才的空间动态流动过程,解析青年人才空间流动的原因,探索青年人才的空间选择特征,并通过进一步提炼青年人才空间选择行为的规律,为制定针对性的人才政策提供决策支持。

人口流动不仅是一个事件或结果,更是一个全流程决策过程,任何形式的空间流动都是一系列因素影响的复杂过程。在相关研究中,国内外学者对人口流动成因的理论和模型进行了系统的研究。其中,生命历程理论是一个从微观角度上对人口流动规律进行解释的重要研究方向。生命历程理论起源于20世纪60年代的美国,基于对生命周期理论的批判,同时受生活史研究的启发而提出。其主要内容为四大基本原理:①“一定时空中的生活”原理,强调个体的出身,将其作为人与所处历史时期的链接;②“相互联系的生活”原理,强调人的社会性,关注个体生命与他人的相互关联与依存;③“生活的时间性”原理,强调“时间”的重要性,特指生命历程中事件发生的社会性时间;④“个人能动性”原理,强调个人在约束环境下仍具有主动性,个人选择会受到性格与经历的独特影响[9]。生命历程理论试图将生命历程分解为具体的构成要素,通过将事件与其他因素联系起来用以解释生命历程的变化,理解变迁中的社会与个体发展的复杂关系[10]。生命历程事件是个体生活轨迹的转折点,是人的行为和社会现象的解释[11, 12]。根据四大基本原理,现有研究中的生命事件通常包括:迁移政策、社会事件、微观个体和家庭生活等因素。部分西方学者侧重于强调国家政策[13, 14]、社会事件对于人口流动选择的影响[15]。20世纪末期,生命历程理论引入我国后,出现了众多结合我国国情的研究,从微观个体、家庭生活等方面探究人口流动的空间选择行为,从时空路径[16]、制度影响[17]、配偶影响[18]等方面探讨了人口流动的影响机制。不同生命历程事件在流动人口的空间选择过程中起到不同的作用,使得不同的流动人口有着不同的人生轨迹[19, 20]。目前,流动人口生命历程的既有研究主要集中于女性人口、农民工职业生涯、基于普查数据的流动人口分布等[21-23],生命历程事件与青年人才的空间选择行为的影响研究较少。因此,本研究在青年人才研究的基础上,引入生命历程理论,以期从不同发展阶段全面理解高青年才的城市间流动及其影响机制,拓宽青年人才空间选择行为的研究视角。

综上所述,在高学历人才的空间选择特征与影响因素的研究上,现有研究多从全国或区域尺度出发,针对特定类型,关注特定动机,利用空间分析、定量模型等方法探讨人才的空间流动与影响因素。此外,既有研究多关注城市经济因素或舒适物特征对流动行为的影响,但由于数据的限制以及人口流动行为的主观性,其未能细致刻画人才流动的动态轨迹,且无法深入揭示具体的人才流动空间选择机制。而生命历程理论为人才流动的机制问题提供了一个研究框架,以连贯、综合的方式研究生命历程中各影响因素的动态关系,但其鲜有于青年人才空间流动研究的应用。基于上述背景,本研究基于生命历程理论,以青年人才的城市间流动为研究对象,使用质性研究方法、通过深度访谈对青年人才空间选择的影响因素进行深入挖掘,构建青年人才空间选择机制模型,为提升城市对于青年人才吸引力,推进“人口红利”向“人才红利”转化,实现我国新型城镇化以及“人才强国”战略提供对策建议。

2 研究对象与方法 2.1 数据来源与研究方法本研究以北京市和武汉市作为研究样地。作为我国普通高校数量最多的前两个城市,北京市拥有普通高校93所,武汉市83所,青年人才资源丰富。北京作为我国首都,政治经济文化的中心,吸引着全国乃至全球的人才,有着严苛的积分落户政策和更高的生活成本;而武汉作为我国中心城市、中部崛起的战略支点,在中部六省有较强辐射和吸引力。从青年人才与城市吸引力角度来看,两座城市都具备一定代表性。在城市分级方法中,由于目前尚无对地级城市的较权威且统一的分类方法,本研究采用“第一财经新一线城市研究所”2021年公布的《城市商业魅力排行榜》 ①对各城市进行分级。

结合各大城市人才引进优惠政策和各研究中“高学历”人才的定义,本文将青年人才定义为:已经取得本科及以上学历的,年龄45岁以下的人群。此外,由于全国本科以上人才占比仅为5.1%,叠加年龄限制后,本研究所定义的青年人才属于典型的稀疏总体,并无现成的抽样框。因此,本研究选择质性研究中常用的滚雪球抽样方式获取访谈样本。最后,由于我国对于常住人口的定义为在中国境内城市居住6个月及以上的人口,本研究最终将调查对象限定为在北京或武汉工作和居住6个月及以上且拥有大学本科及以上学历的青年人才。

在获取数据方法上,本研究主要采用深度访谈的质性研究方法。访谈采用半结构化问卷收集青年人才的基本信息,包括受访者的出生年份、性别、户籍所在地、婚姻状况、最高学历、迁移次数、迁入迁出地等。随后,受访者被要求讲述自己的生命历程,以揭示重要的生命事件。如有必要,采访者则根据访谈内容提出额外话题,包括教育、职业和家庭生涯等,以对访谈内容进行深度与广度的个性化补充。调查于2022年2月至3月开展,在得到受访者的同意后,对其进行40—60分钟的一对一深度访谈,直到其提供的资料饱和。本研究一共完成了对26位受访者的访谈,有效访谈24次,访谈录音总时长约1022分钟。利用录音转文字软件讯飞听见对访谈录音进行初步转写,随后,结合访谈录音和笔记对文稿进行校对、修改以确保信息准确。

2.2 影响因素的模型构建本研究利用NVivo质性分析软件对青年人才空间选择影响因素进行提炼。首先通过开放式编码对文本内容进行定义;其次以生命历程四大原理为出发点进行主轴编码并将发现的选择因素进行联系;随后对整个编码体系进行饱和性检验;最后构建完整的“青年人才空间选择影响因素”理论模型。

(1)开放式编码

在内容分析部分,为了从原始资料中发现现象并提取概念,要对收集到的文本数据进行开放式编码,即对文本内容进行定义,生成原生代码。首先,对访谈资料进行逐字分析,并将标签逐行逐句赋予文本;第二,为保证对资料的充分挖掘,根据文本内容,在NVivo中建立相关节点进行编码;第三,使用受访者的原话作为挖掘初始概念的母本,以减少误差和人为偏见;第四,通过审阅分析,剔除其中与本研究无关的内容,对访谈文本进行逐行逐句编码,得到初始概念和若干范畴。例如,文本中受访者提到的“就是当时拿到不同城市的offer,但北京的公司是最好的,就是他工作机会是最好的,所以就来北京了”(样本23,2022-03-17),将其标记为“工作机会”节点;“选择城市的话,薪资待遇可以排第一,就是只要钱给到位了,其实去哪都无所谓的”(样本1,2022-03-13),将其标记为“薪资待遇”节点等。由于初始概念庞杂,且概念互相之间存在交叉、重复,本研究后续对其进行了概括和总结。此外,为了尽量排除偶然杂项影响,本研究剔除了重复频次较低(小于2次)的初始概念。最后整理共得到608条原始语句,以及相对应的初始概念。

(2)主轴编码

为发现和建立各范畴之间的潜在联系,需要进行主轴编码:分析资料得到主轴(主因素)后,按照各部分之间的关联将各个范畴联系联结起来[24]。通过对各个范畴的观察、分析以及访谈对象自己的描述,参照生命历程原理,得到各范畴对应的主轴:“教育生涯和家庭生涯”关系到个人出身,源于“一定时空中的生活”;“社会网络”表征人才的社会关系,源于“相互联系的生活”;“职业生涯、居住生涯和其他原因”来自人才的个人选择,源于“个人能动性”;“宏观政策和重大事件”则代表生命历程中的重大变迁及其发生的社会性时间,源于“生活的时间性”。随后,依据范畴之间的逻辑关系,将范畴与对应的主轴建立联系。例如,受访者提到的“人不管怎么说,都是要工作的。如果说工作的话,没有一个上升的空间,一眼望到头,那你干下去也没什么意思。时间长了以后,年纪大了,肯定是也会面临一个瓶颈,所以说这个职业发展对我来说是一个很大的影响因素,大家都在谋求一个好的发展”(样本24,2022-03-12)被标记为“职业发展”节点。由于职业发展影响了人才在职业生涯上的个人选择,进而影响人才空间的选择,所以在主轴编码中把“职业发展”这一节点归纳在“职业生涯”的主轴下。

(3)饱和性检验

随着编码样本的不断增加,能够挖掘的信息不断趋于饱和,当样本中再无新的可编码节点出现时即理论达到饱和。在本次编码过程中,编码至第20个样本时,已经没有新的可编码节点出现,这表示青年人才空间选择机制模型已发展至饱和,达到饱和性检验的要求。

(4)模型构建

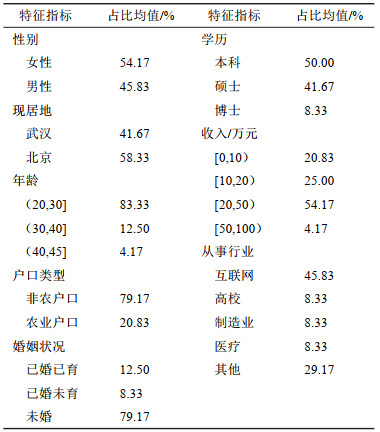

完成上述编码步骤后,本研究完成了对青年人才空间选择机制模型的构建(图 1),列出了生命历程视角下影响青年人才空间选择的主要因素,以及主因素下的子因素。

|

图 1 青年人才空间选择机制模型 Fig.1 Spatial Selection Mechanism Model of Highly Educated Talents |

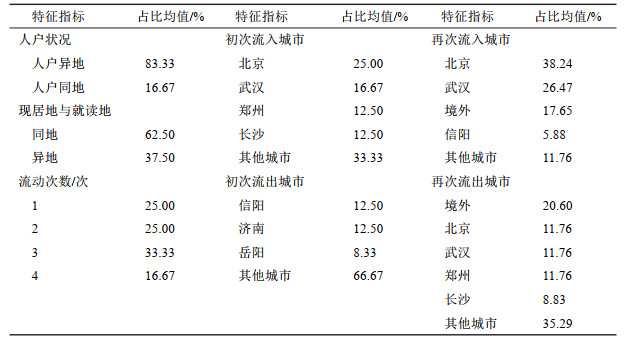

本研究共对24位青年人才进行深度访谈,表 1列出了样本的社会经济属性和空间流动特征。研究发现:样本的性别比例和地域分布相对均衡,年龄主要集中在青壮年(20—30岁)且以非农户口为主,与张文佳等人在高学历青年人才的研究中发现的人才群体年轻化、未婚化、城镇户口占多数的调查结果相符[25]。调查样本中未婚人士居多,占样本总数的79.17%,在仅有的5个已婚样本中,只有3人已经生育。在教育方面,50%的样本受教育程度为本科,有2个样本为博士学历。在工作和收入方面,互联网行业从业人员占比最高,占样本总数的45.83%,年收入20万—50万元的样本占比最高,占样本总数的54.17%,仅有1人年收入超过50万元。

| 表 1 青年人才样本群体特征统计 Tab.1 Characteristics Statistics of High-education Talents Sample Group |

在本次调查的样本中,现阶段共有20人处于人户分离状态,与第七次人口普查中我国城市人户分离人口规模较大,且受教育程度高,以青壮年为主的人口现状相符[26]。在流动次数统计中,平均每人迁移次数为2.42次,75.00% 的样本流动次数在2次及以上,其中最高流动次数达到4次。而在现居地和其高等教育就读地之间的关系中,62.50% 的样本选择在就读地工作。这可能是出于对就读地的固有偏好,也可能是我国高等教育资源多分布于经济发达城市的特征导致的[27]。在初次流入阶段,北京、武汉是主要流动的目的地,占比达到41.67%。而在再次流入阶段,境外城市与北京、武汉一起成为主要流动目的地,占比合计达82.36%。

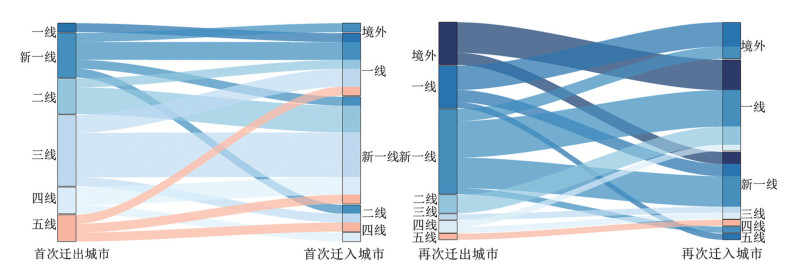

在对青年人才流动的流入—流出地等级情况(图 2)来看,在初次流动阶段,青年人才流动呈现出明显的向上流动趋势。青年人才大部分来自二线以下城市,但流动目的地绝大部分为一线和新一线城市。家乡为一线、新一线城市的青年人才仅有16.67% 前往低等级城市;家乡为二、三线城市的青年人才则全部选择前往高等级城市;而家乡为四、五线城市的青年人才中,前往高等级城市的比例占83.33%。在再次流动阶段,青年人才流动则呈现明显的多样化趋势。境外归国的青年人才都选择前往新一线以上城市;一线和新一线城市流出的人才除留学前往境外之外,有19.05% 的人才选择降级流动到低等级城市;而二线及以下等级城市的青年人才则全部流动至更高等级城市。

|

图 2 青年人才空间流向图 Fig.2 Spatial Flow of Highly Educated Talents |

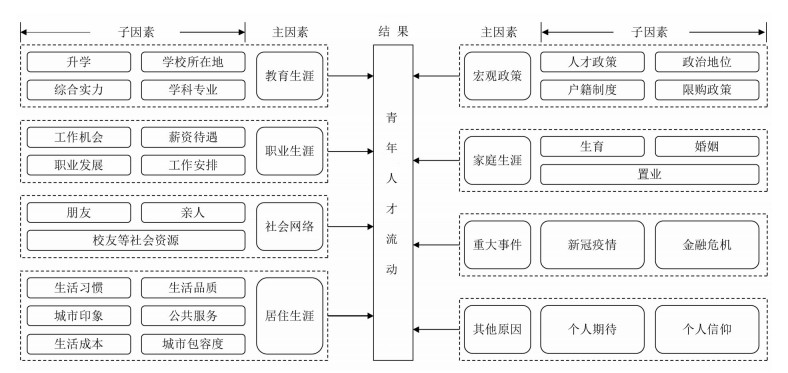

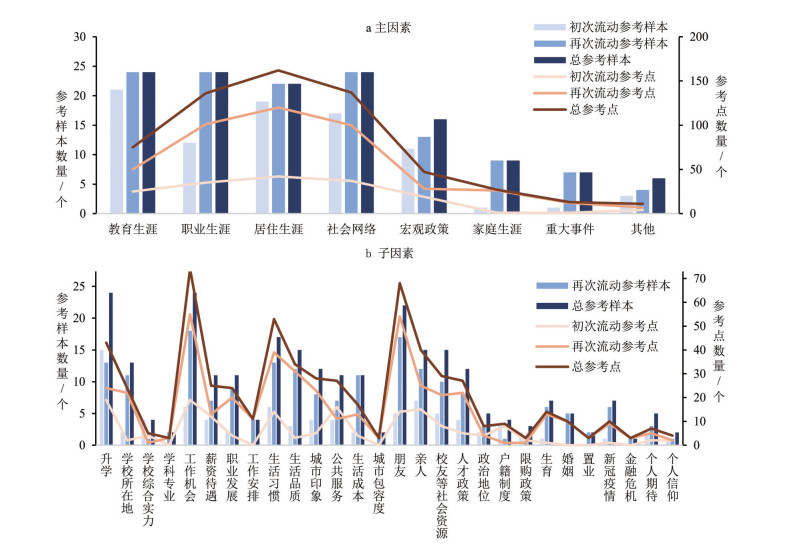

青年人才空间选择受到生命历程中多种因素复合影响,几乎所有人才都受到了教育生涯、职业生涯、社会网络、居住生涯的影响,其中居住生涯、社会网络、职业生涯的影响相对重要。在本次研究中,所有人才都受到了4种及以上因素影响,说明人才流动本质上是多种因素影响下的复杂博弈,其受到的影响因素多元且复杂。图 3列出了本研究涉及的全部影响因素、参考样本数量及参考点数量。综合主因素、子因素、影响广度和影响深度,本研究发现:

|

图 3 青年人才空间选择影响因素图 Fig.3 Factors Affecting the Spatial Selection of Highly Educated Talents |

(1)从主因素来看(图 3a),在初次流动阶段,教育生涯的影响明显高于其他影响因素,居住生涯和社会网络的也会在初次流动阶段扮演重要角色。各类主因素被提到的频率都较低,其中居住生涯、社会网络相对较高。说明在初次流动阶段,青年人才的流动大多受到教育生涯的影响,主要因为高考是绝大多数青年人才初次流动的主要原因,求学是这一阶段青年人才的主要目标。在再次流动阶段,教育生涯、职业生涯、社会网络三大因素构成青年人才空间流动的主要动因。与初次流动阶段相比,再次流动阶段青年人才的空间选择受到的影响更为多元。求职需求的显著增长,大学时期的人脉关系的维护,对就读城市的感情等都成为空间选择的重要影响因素。值得注意的是,虽然家庭生涯影响的广度和深度都相对较小,但所有已婚样本均受到了家庭生涯的影响,说明婚姻对于青年人才空间流动的影响虽然并不广泛,但对于拥有伴侣的青年人才来说,整个家庭的选择优先级显著高于个人意愿。Mulder等人研究中也发现,婚姻是成年人尤其是女性早期长距离空间流动的最重要事件之一[28]。而Kley等人的研究也同样提出婚姻状况的任何变化都会影响流动行为[29]。最后,青年人才的空间选择过程全部受到教育生涯、职业生涯、社会网络三个因素的影响,职业生涯、社会网络、居住生涯被提到的频率最高,说明求学、工作、成家仍是青年人才的主要人生追求,也是影响空间选择最为重要的生命历程 事件。

| 表 2 青年人才样本空间选择特征统计 Tab.2 Characteristics Statistics of Space Choices of High-education Talents Sample Group |

(2)从子因素来看(图 3b),在初次流动阶段,与主因素分析相似,升学是这一阶段青年人才空间流动的主要原因。亲人、生活习惯、对未来工作机会的考量也都会对选择大学所在城市这一行为产生影响。而在再次流动阶段,工作机会和朋友影响最大,这说明在再次流动阶段,求职与维护大学期间的人脉是青年人才重要的人生目标。付晓光等人研究中,亲朋好友的社会网络联系对青年人才迁移有积极的影响[26]。Kley等人也指出,来自他人的建议或帮助不仅有助于人才做出迁移的决定,还有助于人才适应流入地的生活[29]。此外,与初次流动阶段相比,升学的影响比例有所下降,选择继续升学与选择求职的青年人才由于生活目标的差别,对于学业追求的差异增大。综合来看,升学、工作机会、朋友的影响最大,至少22个样本受到以上三个因素的影响,而生活习惯对于部分人才的空间选择影响力较大。

(3)在所有因素中,宏观政策、社会重大事件、个人期待以及信仰等仅对一部分样本的空间选择产生了影响。青年人才在再次流动阶段受到的宏观政策和重大事件冲击,相比起受到校园庇护的初次流动阶段显著增强。此外,在针对有境外求学经历样本的访谈中,金融危机和新冠疫情的影响被多次提及。这可能是由于,相比国内熟悉的社会经济环境,新冠疫情、金融危机等社会事件对于处在陌生社会经济环境中的海外留学人员的冲击更大,且较低的抗风险能力也迫使他们选择归国这一稳妥选项。吴蔚然等人针对新冠疫情下中国留学人员现状调查中也指出,疫情直接或间接地影响了境外留学人员的学业安排和职业规划,国际就业市场也因疫情发生了改变,故增加了境外留学人员回国求职的意愿[30]。

4.2 时间维度下青年人才空间选择机制 4.2.1 初次流动青年人才的初次流动往往是因为学业生涯里的升学。在24个样本的初次流动中,有22次为升级流动,这可能是由于我国高等教育资源的分布特征,决定我国高等院校尤其是重点院校多集中分布在经济发达的高等级城市。此外,由于高考后对工作、成家等其他人生目标的追求尚未成型,仅需要考虑学业事宜,青年人才多倾向于前往更高等级的城市接受高等教育,而对生活成本、生活习惯等考虑较少。“当时来郑州读书,郑州也是河南省的省会,因为我那个高考分数吧,如果选择省外的大学就只能上一个二本,留在省内可以读一个好一点的大学。”(样本24,2022-03-12)

4.2.2 再次流动离开大学后,青年人才面临空间再次流动的选择。由于人生目标的不同,青年人才的空间选择呈现明显的多样化趋势,在34次流动过程中,19次为升级流动,5次为平级流动,10次为降级流动。而这一时期又可以主要分为初入社会和成家立业两阶段。在初入社会阶段,在18次流动中有13次为升级流动,5次为平级流动,说明在毕业初期,青年人才的学业和工作选择倾向于“拼”,追求更高的学位和更好的工作岗位是这一时期青年人才的主要追求。但相比起初次流动阶段,工作压力和社会生活的复杂化迫使青年人才不得不面对更多因素的权衡,升级流动的趋势也因此有所衰减。在成家立业阶段,在16次流动中则仅有6次为升级流动,其余10次均为降级流动。说明在这一时期,个人的主观选择起到了更为主要的作用,对工作职位和生活质量追求的差异导致青年人才的空间选择出现明显的两极分化。

(1)初入社会。大学毕业后,青年人才在升学、就业的要求下不得不进行空间选择。选择继续深造求学的青年人才在空间选择上倾向于升级或平级流动,高等级城市甚至海外的优质教育资源是完成他们学业追求的不二选择。而选择工作的青年人才则主要留在就读地或回到离家乡更近的城市,这与以下几方面有关:①社会网络的完善与熟悉。在家乡与就读地,其生活环境较为适应,且社会网络构建的相对完善,可以帮助青年人才寻找合适的工作[31]。“在这个地方上学会对这个地方比较熟,然后选的话可能就会天然的先看这边。本身上学的时候也积累了很多的那种资源,所以能够接触到北京的信息也会比其他的城市要多一些。就会有倾向性的多关注一些北京。”(样本20,2022-03-14)由此可见,在迁移的早期阶段,社会网络对青年人才空间流动具有至关重要的价值[32]。②高等级城市带来的工作机会与薪资待遇。前文已发现青年人才就读地往往为更高等级的城市,而高等级城市在工作机会与薪资待遇方面优势较大,往往受到高校毕业生的青睐[27]。“对我选择城市影响比较大的,其实说实话就是钱,如果我赚钱赚很少的话,我可能也不会考虑留在这儿。选择这个工作,它的薪资待遇,对于一个刚毕业的大学生来说,也确实不赖,这也是我选择来这儿(武汉)的原因,很大的原因。”(样本1,2022-03-13)即相比生命历程的其他阶段,这一阶段青年人才更关注追求个人利益的机会[33]。③个人的价值观和期望。对于有着坚定目标的人才来说,他们可以忽略掉其他因素的影响,将个人期望贯穿生命历程的始终,其经历的所有生命事件包括空间流动都是围绕着这一目标展开[34]。“就感觉北京像一种信念,就像罗马对于很多人的信念一样,条条大路通罗马。我目标很明确,就是想去北京,我觉得那就是个信念,我从小就想去北京,北京在我心中分量很重。”(样本18,2022-03-14)

(2)成家立业。在这个阶段,青年人才已经脱离初入职场的稚气,或对工作机会和上升渠道有更高的追求,或对生活品质有更高要求,其空间选择行为出现明显的两极分化。一方面,与前文所述的原因相似,追求职业高峰的青年人才通常会为了个人职业发展前景和提升空间,前往更高等级的城市。“我们有讨论过再次流动的话去哪个城市,那肯定是对他的职业有一个大的提升,那或者对我的职业有个大的提升。”(样本7,2022-03-16)另一方面,追求更高生活质量的青年人才通常会选择回到熟悉的就读地城市或家乡。此时,居住体验的变化,对当地生活习惯、气候、饮食的不适等因素也会影响其空间选择。“我刚毕业的时候,因为在郑州生活了有4年,对那边的主要是生活习惯,饮食上面不习惯,那边的气候也不适应,在那边的话,总是出现各种问题,总是过敏,然后又有点水土不服,然后我想要不就换个城市。”(样本24,2022-03-12)而一线城市难以承担高额的生活成本,也会导致青年人才另择他地。“我考虑了一下自己在北京那边可能买不起房,没法定居,就回到了武汉,所以我觉得生活成本这个影响还是挺大的。特别是现在来说,生活成本、房价这些劝退了很多人。”(样本15,2022-03-14)由于我国户籍福利分成非竞争性和竞争性福利,其中城市的医疗资源、教育资源、住房资源以及私人机动车资源属于竞争性福利,而户籍正是获取这些福利的门槛[35]。但高竞争性福利也代表着更严苛的落户政策和更高烈度的竞争,竞争的焦虑以及失利的担忧对青年人才的空间选择产生了深远的影响。“不管怎么说以后一定要买房子的,在北京你没有户口你是没法买房子的,而且有些人他就是想开车,可是在北京你买车要摇号,办牌照也要摇号,这些限购政策真的很影响,如果我拿不到北京户口,我就没必要留在北京。”(样本16,2022-03-13)此外,对于已婚的青年人才,尤其是女性,受家庭生涯因素影响最多,很难兼顾工作和家庭[33]。“到了我这个年龄的话,家庭、孩子都在这,所以说也只能在北京生活。”(样本10,2022-03-15)期望与伴侣一起稳定生活成为主要制约。“当时是有机会留在外边,留在安徽那边,对于那个地方,我觉得相比武汉来说,可能武汉的归属感更强一点,因为我老公是武汉人,他在武汉工作,我们也在武汉安家了,当时就想着还是要回武汉。”(样本24,2022-03-12)对于已经结婚并置业的青年人才,他们不仅会受到婚姻、伴侣的限制,不动产也会成为限制他们再次流动的重要因素。“我对象的话他现在也是在武汉工作,他的公司一直都在武汉,他目前没有说什么想要跳槽之类的打算,再加上我们也是置业了,打算在这边结婚,婚期订了,然后定居,目前就是这个打算。然后如果说以后工作有变动,就是除非到了万不得已的时候,才选择流动,也是考虑到这个不动产的原因。”(样本15,2022-03-14)

5 结论青年人才已逐渐成为区域发展的基础和根本动力,是国家宝贵的人才资源,对促进城市经济高速发展、提升国民收入水平、优化人力资源合理配置等方面具有重要影响。本文通过对位于北京与武汉两地共计24位青年人才进行一对一深度访谈,分析了空间选择行为的特征及影响因素,构建了青年人才空间选择机制模型,研究主要结论有:

(1)青年人才流动呈现出明显的分阶段流动特征。在初次流动阶段,青年人才多选择前往高等级城市完成学业。而在再次流动阶段,青年人才的空间选择由于人生目标的差异而呈现多样化趋势。

(2)人才流动本质上是多种因素影响下的复杂博弈。在初次流动阶段,教育生涯中的升学是空间流动的主要影响因素。而到再次流动阶段,教育生涯、职业生涯、社会网络构成了青年人才空间流动的主因。此外,相比初次流动,再次流动阶段的青年人才受到的宏观政策、社会重大事件等影响明显增强。最后,个人期待与信仰也会对特定的青年人才空间选择行为产生重大影响。这些发现反映出个体生命历程对于青年人才空间选择的重要性,传统分析框架仅强调城市因素的影响存在一定局限。

(3)青年人才流动在不同生命历程阶段的影响因素呈现不同的组合特征。初次流动阶段,学业通常是唯一考量,前往高等级城市求学是青年人才的首要目标。而初入社会后,继续深造的青年人才通常由于学业生涯影响继续前往高等级城市求学。而选择工作的青年人才受到职业生涯和社会关系的影响增大,倾向于留在就读地或回到离家乡更近的城市工作。进入成家立业阶段,青年人才职业发展与生活质量的追求出现明显分化,追求职业高峰的青年人才更为看重职业生涯中的发展机会等要素,升级或平级流动成为首选。而追求生活质量的青年人才则会因为生活成本、生活环境、落户政策等影响选择降级流动。此外,稳定的伴侣或家庭生活会显著降低青年人才的流动意愿,家庭生涯中配偶、子女的教育以及购置不动产等成为首要考量。由此可见,青年人才的后续流动不可避免的受到之前流动经历以及当前人生目标的影响,从而形成个体间差异明显的动态迁移策略与个人生命历程中相对连贯的迁移轨迹。

由于人口流动过程的动态性,人口流动动因的复杂性和主观性,与传统的人口流动数据分析不同,本研究选择站在人本维度,从生命历程视角出发,突破了人口流动复杂数据测量的宏观层面描述的限制,从具体的、活生生的进行空间流动的人的行为入手,对青年人才的空间流动行为的具体过程和影响机制进行了深入分析。基于本研究的结果,提出以下政策建议:①大多数青年人才在毕业初期仍倾向于在入学城市定居,但与其他研究对比,青年人才对于降级流动的选择比例正在升高,因此,大城市要守住高校这一人才基本盘,为青年人才创造更多长期驻留机会,而中小城市要抓住青年人才降级流动机遇期,在人才引入、薪资待遇、工作机会等方面加强保障,创新利用“人才红利”。②坚决落实“房住不炒”总基调,完善以公租房、保障房为主的住房保障政策,降低流动人口的安家成本。③稳定的伴侣和家庭生活是结束空间流动的重要原因,要发挥婚姻在促进流动人口定居中的作用,鼓励青年人才成对定居。④城市公共服务设施建设容量要逐渐与常住人口匹配,尤其是流动人口最为关注的子女教育、医疗保障等方面给予与户籍人口相同的待遇,落实医保异地报销、流动人口子女就地入学等重点问题的解决,消除流动人口定居的后顾之忧。⑤在推进“人口红利”向“人才红利”转变、促进生产要素顺畅流动、建设全国统一大市场的过程中,重点仍在于打通“人”这一最重要的发展要素的流动壁垒,各城市在制定发展规划、发展目标时,要适时转变思想,逐渐让服务覆盖范围从“户籍人口”转变为“常住人口”,保障全体“市民”追求美好生活的基本权利。

最后,本研究仍存在以下不足:①不可避免受新冠疫情影响以及滚雪球抽样的制约,样本总体数量较少,研究代表性可能存在缺陷;②本文仅选取武汉市与北京市两个代表性城市为研究地域,尚缺乏对我国不同区域之间的整体性分析,且缺少对二线以下城市的研究。未来可通过扩展调查样本容量,扩大研究覆盖城市范围等方法提升研究代表性,持续推进青年人才流动机制的研究发展,以期为不同城市的人才发展战略提供科学的政策性和理论性指导。

注释:

①《2021中国城市魅力排行榜》(https://mp.weixin.qq.com/s/dG_I_Vd-IY7fKa8XSeXx1w)[2022-03-20]。

| [1] |

习近平. 深入实施新时代人才强国战略加快建设世界重要人才中心和创新高地[J]. 求贤, 2021(12): 6-9. [Xi Jinping. In-depth implementation of the strategy of strengthening the country with talents in the new era, and accelerating the construction of the world's important talent center and innovation highland[J]. Talents Seeking, 2021(12): 6-9.] |

| [2] |

林赛南, 王雨, 马海涛. 中国高学历流动人口流动的空间特征及形成机制[J]. 地理研究, 2022, 41(12): 3229-3244. [Lin Sainan, Wang Yu, Ma Haitao. Spatial mobility pattern of highly educated migrants and its mechanisms in China[J]. Geographical Research, 2022, 41(12): 3229-3244. DOI:10.11821/dlyj020220122] |

| [3] |

刘旭阳, 金牛. 城市"抢人大战"政策再定位: 聚焦青年流动人才的分析[J]. 中国青年研究, 2019(9): 47-53. [Liu Xuyang, Jin Niu. Repositioning the urban "War for People" policy: Focusing on the analysis of young floating talents[J]. China Youth Study, 2019(9): 47-53.] |

| [4] |

赵连阁, 钟搏, 王学渊. 劳动力异质性、人口迁移壁垒与地区收入差距研究[J]. 商业研究, 2014(2): 8-14. [Zhao Liange, Zhong Bo, Wang Xueyuan. Labor force heterogeneity, population migration barrier and regional income disparity[J]. Commercial Research, 2014(2): 8-14.] |

| [5] |

Bailey A, Mulder C. Highly skilled migration between the Global North and South: Gender, life courses and institutions[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2017, 43(16): 2689-2703. DOI:10.1080/1369183X.2017.1314594 |

| [6] |

刘晔, 沈建法, 刘于琪. 西方高端人才跨国流动研究述评[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 7-12. [Liu Ye, Shen Jianfa, Liu Yuqi. Transnational mobility of the highly skilled: A review[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 7-12. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.02.007] |

| [7] |

林赛南, 冯馨, 王雨. 流动人口再流动的空间选择特征及影响因素[J]. 地理科学, 2023, 43(9): 1537-1547. [Lin Sainan, Feng Xin, Wang Yu. Migrants' spatial choice in onward migration: Features and mechanisms[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(9): 1537-1547.] |

| [8] |

杨雪, 樊洺均. 新生代高学历流动人口的流向选择及影响机制[J]. 人口学刊, 2019, 41(6): 64-77. [Yang Xue, Fan Mingjun. The flow choice and influence mechanism of the new generation of highly educated floating population[J]. Population Journal, 2019, 41(6): 64-77.] |

| [9] |

Elder G. The life course as developmental theory[J]. Child Development, 1998, 69(1): 1-12. |

| [10] |

Elder G. Time, human agency, and social-change: Perspectives on the life-course[J]. Social Psychology Quarterly, 1994, 57(1): 4-15. |

| [11] |

Bettin G, Cela E, Fokkema T. Return intentions over the life course: Evidence on the effects of life events from a longitudinal sample of first and second-generation Turkish migrants in Germany[J]. Demographic Research, 2018, 39: 1009-1038. |

| [12] |

Kõu A, Mulder C H, Bailey A. 'For the sake of the family and future': The linked lives of highly skilled Indian migrants[J]. Journal of Ethnic & Migration Studies, 2017(5): 1-18. |

| [13] |

Mayer K, Schoepflin U. The state and the life course[J]. Annual Review of Sociology, 1989, 15: 187-209. |

| [14] |

Peters F, Vink M, Schmeets H. The ecology of immigrant naturalisation: A life course approach in the context of institutional conditions[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2016, 42(3): 359-381. |

| [15] |

Kilkey M, Ryan L. Unsettling events: Understanding migrants' responses to geopolitical transformative episodes through a life-course lens[J]. International Migration Review, 2021, 55(1): 227-253. |

| [16] |

古杰, 周素红, 闫小培. 生命历程视角下的广州市居民居住迁移的时空路径[J]. 地理研究, 2013, 32(1): 157-165. [Gu Jie, Zhou Suhong, Yan Xiaopei. The space-time paths of residential mobility in Guangzhou from a perspective of life course[J]. Geographical Research, 2013, 32(1): 157-165.] |

| [17] |

梁土坤. 居住证制度、生命历程与新生代流动人口心理融入: 基于2017年珠三角地区流动人口监测数据的实证分析[J]. 公共管理学报, 2020, 17(1): 96-109, 172-173. [Liang Tukun. Residence permit system, life course and psychological integration of the new generation of floating population: An empirical analysis based on the monitoring data of the floating population in the Pearl River Delta in 2017[J]. Journal of Public Management, 2020, 17(1): 96-109, 172-173.] |

| [18] |

曾迪洋. 生命历程视角下台湾大陆配偶的融入困境与社会支持[J]. 台湾研究集刊, 2017(2): 94-102. [Zeng Diyang. The integration predicament and social supports of Mainland-Taiwan spouses in Taiwan: A life course perspective[J]. Taiwan Research Journal, 2017(2): 94-102.] |

| [19] |

Clark W. Life events and moves under duress: Disruption in the life course and mobility outcomes[J]. Longitudinal and Life Course Studies, 2016, 7(3): 218-239. |

| [20] |

Clark W, Huang Y Q. The life course and residential mobility in British housing markets[J]. Environment and Planning A, 2003, 35(2): 323-339. |

| [21] |

Liversage A, Mirdal G. Growing old in exile: A longitudinal study of migrant women from Turkey[J]. Journal of Ethnic and Migration Studies, 2017, 43(2): 287-302. |

| [22] |

何骏, 高向东. 长距离迁移对流动人口健康水平的影响: 基于流动人口动态监测数据的分析[J]. 地理科学, 2022, 42(12): 2109-2118. [He Jun, Gao Xiangdong. Impact of long-distance migration on health: Evidence from China monitoring dynamic survey[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(12): 2109-2118.] |

| [23] |

刘晔, 黄翠盈, 李晴, 等. 2000—2020年中国高学历人才分布格局及其影响因素研究[J]. 地理研究, 2023, 42(11): 2827-2844. [Liu Ye, Huang Cuiying, Li Qing, et al. Spatial patterns and determinants of highly educated talent in China, 2000-2020[J]. Geographical Research, 2023, 42(11): 2827-2844.] |

| [24] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63, 73. [Chen Xiangming. Ideas and methods of taking root in theory[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63, 73.] |

| [25] |

张文佳, 王雨润, 阴劼. 深圳市高学历人才迁入格局的时空演化与驱动因素: 基于1980—2014年个体迁移大数据[J]. 地理科学, 2023, 43(2): 262-271. [Zhang Wenjia, Wang Yurun, Yin Jie. Spatiotemporal pattern changes and driving factors of highly-educated immigrants in Shenzhen: Analysis based on microscale big data from 1980 to 2014[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(2): 262-271.] |

| [26] |

付晓光, 段成荣, 郭静. 城市人户分离现状及其引致原因[J]. 城市问题, 2015(3): 81-85, 104. [Fu Xiaoguang, Duan Chengrong, Guo Jing. The current situation of urban household separation and its causes[J]. Urban Problems, 2015(3): 81-85, 104.] |

| [27] |

马莉萍, 潘昆峰. 留还是流?——高校毕业生就业地选择与生源地、院校地关系的实证研究[J]. 清华大学教育研究, 2013, 34(5): 118-124. [Ma Liping, Pan Kunfeng. Stay or Flow? An empirical study on the relationship between the employment choice of college graduates and the source of students and the location of universities[J]. Tsinghua Journal of Education, 2013, 34(5): 118-124.] |

| [28] |

Mulder C, Wagner M. Migration and marriage in the life-course: A Method for studying synchronized events[J]. European Journal of Population, 1993, 9(1): 55-76. |

| [29] |

Kley S, Mulder C. Considering, planning, and realizing migration in early adulthood. The influence of life-course events and perceived opportunities on leaving the city in Germany[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2010, 25(1): 73-94. |

| [30] |

吴蔚然, 许宇博, 桂小钦, 等. 留学人员回国求职意愿明显增强: 疫情下的中国留学人员现状调查[J]. 神州学人, 2022(1): 22-27. [Wu Weiran, Xu Yubo, Gui Xiaoqin, et al. The willingness of overseas students to return to China to seek jobs has increased significantly: A survey of the current situation of Chinese overseas students under the epidemic situation[J]. China Scholars Abroad, 2022(1): 22-27.] |

| [31] |

Harvey W. British and Indian scientists moving to the United States[J]. Work and Occupations, 2011, 38(1): 68-100. |

| [32] |

Kõu A, Bailey A. "Movement is a constant feature in my life": Contextualising migration processes of highly skilled Indians[J]. Geoforum, 2014, 52: 113-122. |

| [33] |

Kley S. Explaining the stages of migration within a life-course framework[J]. European Sociological Review, 2011, 27(4): 469-486. |

| [34] |

Larsen J, Allan H, Bryan K, et al. Overseas nurses' motivations for working in the UK: Globalization and life politics[J]. Work Employment and Society, 2005, 19(2): 349-368. |

| [35] |

李丽梅, 陈赟. 中国超大城市流动人口的市民权获得研究: 一个流动性和非流动性的解释框架[J]. 人文地理, 2024, 39(1): 101-112. [Li Limei, Chen Yun. A study on migrants' attainment of urban citizenship in a Chinese megacity: An explanatory framework of mobility and immobility[J]. Human Geography, 2024, 39(1): 101-112. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2024.01.011] |