2. 乌特勒支大学 人文地理与空间规划系,荷兰;

3. 中山大学 旅游学院,广州 510275;

4. 中山大学 地理科学与规划学院,广州 510275

2. Department of Human Geography and Spatial Planning, Utrecht University, the Netherlands;

3. School of Tourism Management, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China;

4. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China

自新文化运动以来,传统家礼和家族观念逐渐被舍弃,“毁家”之论风行开来[1]。在中国现代化进程中,“家”的传承与发展是一项关键任务,而实现该任务的理论基础是“澄明家庭生活的古今之变”[1]。“家”的地理学认为家是一个对归属形式进行理解与创造的过程[2]。现代城市生活的巨大压力与学校、工厂等社会力量的规训加剧集体焦虑,引发人们对“哪里是家”的深刻反思以及对富含文化意涵的“家”的孜孜追求[3]。在此脉络线索下启发的研究话题是当前人们需要“什么样的家”及“家的文化情感内涵”如何表达?

饮食研究是探索家的传统及其现代变迁“可视化”与“真实感受”的重要途径[4]。详细描绘传统饮食实践的实际发生过程和实现途径,不仅有助于深入思考其地方文化根植性和可持续性,还能有效观察在现代生产生活方式下,家空间与社会生产关系如何被建构与感知。本文聚焦于族群饮食[3],探讨以下核心问题:传统集体饮食活动如何呈现个体与族群的情感认同和文化价值?如何影响家空间再生产与呈现社会网络的空间效应?以及如何解读其现代性变迁与传承?

为回答上述问题,本文以客家婚宴为切入。客家婚宴是我国绚烂多彩的地域文化中的重要构成。客家人作为中原南迁的一支汉族民系,主要聚居于广东、福建、江西的亚热带湿热的山地丘陵边区。该区域耕地资源稀缺,素有“八山一水一分田”之说。闭塞的居住环境与农业生产造就客家族群相对保守的社会文化心态[5],一定程度上导致许多古代中原文化要素在客家社区中得以保存。在长期的农耕文化和生存压力下,客家社会形成了厚重的血缘家族制度,以祖先崇拜为信仰、聚族而居。客家婚宴作为家族文化的集中呈现,是客家婚礼仪式中最主要的一环,也是洞察现代客家社区的家文化与生产关系的重要窗口。然而,目前针对客家婚俗的研究相对薄弱,主要侧重于婚礼流程、礼俗文化、现代性变迁等方面,鲜有研究以饮食为切入开展实证探讨,理论层面的挖掘亦显不足[6]。本文基于社会实践理论,将客家婚宴生产与消费视为一组相互关联的社会实践,一定程度上弥补以往客家研究中过于注重细节描述而忽视社会文化逻辑解读的不足。本文选取广东南雄为案例地,深入剖析客家婚宴实践中关于生产、消费和变迁的“细节”,进一步揭示婚宴蕴含的社会网络、物质性、具身感受、文化认同和群体情感,从而深化饮食地理学在集体饮食活动、家空间方面的理论分析[7]。对于客家研究而言,本文旨在进一步诠释客家传承其以“家”为代表的核心文化价值的机制。

2 文献综述 2.1 家文化与客家婚宴“家”具有物质和想象双重属性,是情感寄托以及社会意义的根植地[8]。在中国语境下,家是极具伸缩的概念,包括家庭、家族、国家等含义[9]。地理学者认为家不仅是“一个稳定的、固定的和内聚的空间概念”[10],更是一系列社会网络与联系[2]。对于远居他乡的移民而言,乡愁是他们对家的依恋。

家文化指“以血缘、地缘、亲缘关系为基础而形成的以家庭(家族)意识为中心的种种制度、行为、观念和心态”[11]。血亲纽带是连接家庭与家族的重要桥梁,而族训、家风和家庭教育是传承家族文化、凝聚家族力量的重要手段。家族所留下的深刻文化烙印,是影响客家人心理归属感、集体认同以及文化认同的核心要素。客家由中原南迁的历史与聚族而居的生活方式共同塑造其艰苦朴素、互相帮扶的家文化。族群性成为客家文化的真实表述,并充分体现在婚宴筹备过程中。

婚姻编织着男女双方家庭,乃至双方家族之间的关系。婚宴通过两种形式展示家族关系:一是通过“关系感的物象化”,二是通过创造个人和集体记忆。婚宴筹备过程呈现家族观念,客家婚宴历来是宗族村落全体参与的集体活动。旧时,单个家庭无力承担置办喜宴的人力物力,家庭近亲前来帮扶、提供酒菜食材。传统客家婚宴讲究吉祥寓意,善于运用同一性(类比)或谐音表达美好祝福,如宴席“九大碗”意味九九长寿、天长地久[12]。婚宴集中展示客家人待客之道,必有大鱼大肉,而菜品丰富程度则因主人的财力、物力而异。婚宴菜品作为地道的传统饮食,亦是锚定客家家认同的关键因素之一[13]。

在现代社会,流动群体的家感知和认同是值得深入研究的议题[14]。如今,许多客家人外出工作生活,家变成“流动的驿站”[10],这部分人通过某些媒介与活动与家族保持亲近(Proximity),参加婚宴正是维持该关系的重要途经之一。此外,在现代化进程中,社会经济的发展推动客家婚俗的变迁[15],极大简化传统礼俗[16]。年轻一代脱离农业的生产生活方式,推崇个性化选择,使得“小家”观念开始盛行。与祖辈相比,客家年轻人对传统文化、崇祖信仰和家族意识的认可呈现淡化趋势[16]。

2.2 从饮食社会地理到社会实践理论饮食社会地理(Social Geographies of Food)指社会地理学对于饮食话题的思考,聚焦研究饮食的多元认同议题。它认为饮食促进社会文化认同(如族群认同)的空间生产和协商,而饮食惯习承载个人与群体的情感需求与地方依恋[17]。饮食社会地理对饮食认同的分析涉及物质基础、知识属性、社会关系和文化意义等维度。食材的生长与当地自然生态、气候、土壤等物质条件息息相关。因此,饮食认同往往能回溯到对物的认同,而传统饮食的味道常常代表地方味道与故乡气息。传统饮食的知识与技艺,源于当地社区采摘、烹饪与消费实践的知识积累[18],表现出较高的独特性。饮食惯习链接家庭关系和社会关系,其具身体验属性促使家庭社会关系的展演自然化、柔和化[4]。族群依靠饮食维系或重拾其历史记忆[19],传统饮食强化族人的集体身份认同,并向外展示其族群性[20]。随着社会的不断发展变化,人们对族群认同的需求促使其重新审视集体饮食活动(包括宴席、节日饮食)[5],饮食文化的地位日益凸显。饮食以其可塑性推进族群认同的再建构[21],而从空间生产看来,饮食活动通过符号内容、表征意义产生空间效应。此外,受具身性、物质转向、情感地理等影响,饮食社会地理日益强调身体感知在认同构建过程的特殊作用。其一,具身体验是当前研究热点,而饮食天然带有具身维度,品尝美食能引发激动、悲伤等身体感受体验,并在此过程中塑造地方、文化和心理层面的认同[17]。其二,Anderson[22]提出情感气氛概念,指空间中多个行为主体共享的情感品质。宴席营造出热情、乐于分享的气氛[23],通过抽象、隐喻等途径,维系族群的记忆与认同[24],由此,生成既可真实感受、又可虚拟想象的气氛空间(Atmospheric Space)。

“实践转向”作为社会科学在新世纪的重要理论创新,是解决主体性和社会结构二元对立的一项理论尝试[25]。作为研究集体活动的理论,社会实践理论将“实践”(而非话语、文本或个体)作为分析对象;该理论认为实践作为结合意义和活动的单元,是人类社会的基本构成[26]。社会实践理论将人视为实践的载体,探究约定俗成的活动和传统惯习[25],既考虑集体事件与集体文化,也兼顾个体经历与个人认同[27]。一般认为实践包含三类相互关联、相互作用的基本要素:物质、技能和意义[28];该理论通过对内部要素的分析,还原社会现象的“细节”,从而更好地提炼实践的特征。以宴席为例,物质要素指传统饮食、烹饪器具、消费场所等用以完成宴席生产和消费的物质基础;技能要素指烹饪技巧、饮食规则等专业知识能力;意义要素指价值诉求、饮食文化、象征意义等主观要素。亦有学者指出感官体验(视、听、味等)、身体感知也是社会实践的组成要素[29]。该理论将大型实践分解为若干子实践组成的实践组合(Bundle of Practices),便于研究子实践之间的紧密关联[30]。实践之间通过共同要素串联起来,互相作用、促进或者竞争[31]。社会实践理论的另一个关键维度是社会性共享,它不仅指一群人共同参与的实践,更强调社群共同面临的机遇、威胁与宏大叙事,在此过程中,集体认同与情感得以塑造[32]。此外,该理论的核心议题之一在于剖析实践的发展演变,特别是通过实践记忆(Practice Memory)概念来解读实践的发展规律,因而该理论适用于分析惯习的可持续性[33, 34]。此概念认为,正如人体有肌肉记忆,实践亦有实践记忆,能在践行者身上留下痕迹,实践次数越多,痕迹越深[35, 36]。

近几年西方学者将社会实践理论运用于饮食社会地理研究,建立起连接饮食生产和消费的分析框架[30, 37]。比如,House[37]将食用昆虫现象视为一种新型实践,从供给端和需求端对该实践的形成发展进行研究。他将供给端相关的设备、人员(厨师)归为饮食生产,将需求端相关的场所、人员(食客)和消费体验归为饮食消费范畴。Jackson等[30]则利用该理论建构品位活动,强调物质文化与社会家庭背景在品位实践中的重要性。以上两个研究均凸显出社会实践理论在推进饮食社会地理的机理分析方面的潜力。本文通过梳理宴席置办、生产与消费等“细节”,思考气氛、具身体验的作用,检视客家婚宴的特殊性,并探索如何完善饮食类社会实践的理论分析[26]。

本文将客家婚宴视为实践,将其拆分为婚宴生产和婚宴消费两个相互关联的子实践。受House[37]研究启发,婚宴生产实践指食材准备、菜品烹饪过程,而婚宴消费实践可理解为吃酒席,指主人宴请宾客的流程。基于实践记忆概念,本文将深入探讨婚宴实践在现代化、城市化背景下的发展变迁过程。

3 研究对象和方法南雄市是广东省直辖、韶关市代管的客家县,地处粤北大庾岭南麓,多山且与江西省接壤。境内梅岭古驿道是古代贯通南北的黄金要道。自西晋以来,中原士族为避战乱不断经由梅关古道南迁,带来了中原文化;明嘉靖以来,大批客家氏族经由闽西、赣南辗转迁移至南雄山区,成为当地客家族群的祖先。南雄客家族群融合瑶族、畲族等当地少数文化,因而既具备族群性特征,又呈现出浓郁的地域性色彩。南雄属于“经济强省的偏远弱市”,2023年GDP为135.90亿元,城镇化率49.67%,总人口数为49.24万,其中客家占比约80%,主要操客家方言[38]。该地民风淳朴、吃苦耐劳、团结互助,至今保存浓厚客家风俗。客家婚礼的流程包括纳采、问名、纳吉、纳征、请期和亲迎。婚礼当天,接亲队伍浩浩荡荡前往女方家,新娘父母摆嫁女宴。接新娘返回男方家后,吉时进行拜堂仪式,随后举办酒席。传统客家婚宴持续三天:第一天为暖轿酒,第二天为进亲酒,第三天为散客酒。与其他客家地区类似[39],南雄婚宴礼节繁缛,保留了许多传统客家文化特色。例如,宴席菜品数为九碗、十二碗、十四碗或十六碗。本文选取南雄客家婚宴为研究对象,通过田野调研回答“客家婚宴如何展示家文化及其传承”这一关键问题。

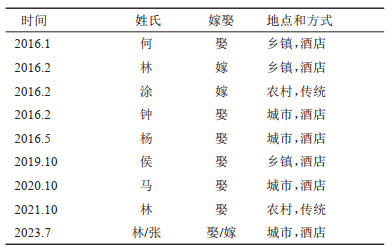

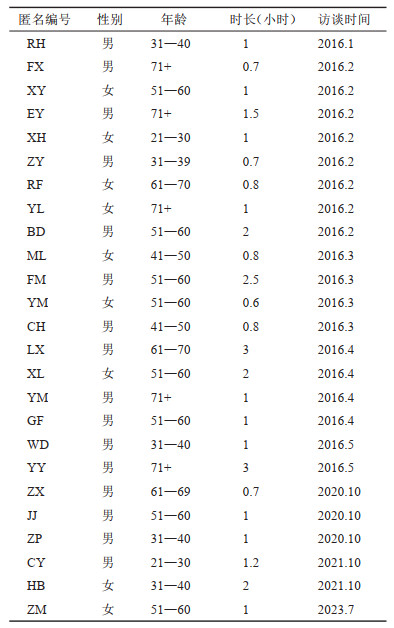

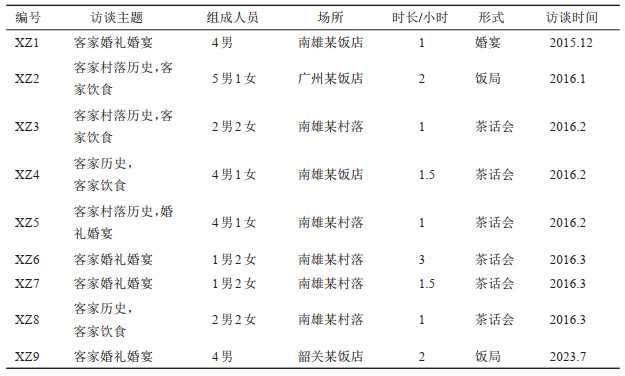

本文源于作者长期的跟踪研究,田野调研分为两个阶段:一是集中调查(2015年12月—2016年6月),二是补充调查(分别于2019年、2020年和2021年国庆假期以及2023年暑假)。作者运用参与式观察法,共计参加九个婚礼宴席(表 1),其中,第九个实为第一作者本人的婚宴,通过全程参与,记录最真实的一手材料。除文字记录,作者在九个婚宴现场共计拍摄1000组照片,涵盖送礼、筹备、烹饪、备餐、吃席、散席等所有环节,全面记录了婚宴现场的物质基础、参与者、活动、气氛等要素。本文还采用深度访谈和小组访谈方法:深度访谈共25个,平均时长1小时,受访者均为客家人,16男9女(表 2);小组访谈共9组,含38人次,平均时长1.5小时(表 3)。访谈提纲围绕过去和当前客家婚宴的传统(菜品、礼仪、行为、生产分工等)习俗,以及受访者的回忆和切身感受。所有访谈均使用客家方言或普通话,经受访者同意后录音,由作者转录为文本。

| 表 1 参与式观察的客家婚宴 Tab.1 Participated Hakka Banquets |

| 表 2 深度访谈受访对象基本信息表 Tab.2 Background Information of Semi-structured Interviewees |

| 表 3 小组访谈基本信息表 Tab.3 Background Information of Group Interviews |

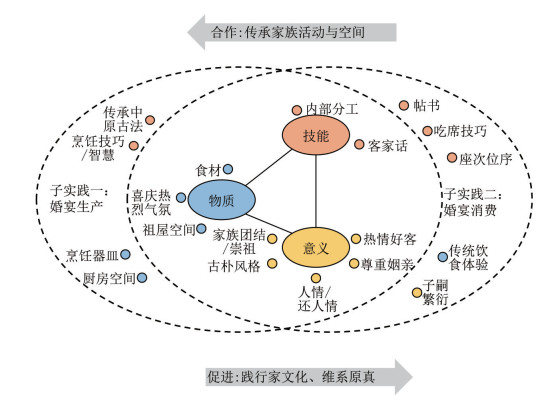

本节按照实践的物质、技能和意义要素分别对传统婚宴的生产与消费实践进行解构,并重点介绍其中的关键“细节”。

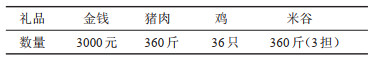

4.1 婚宴之传统生产实践食材是婚宴生产实践的主要物质基础。男方婚宴通常选用自家饲养、种植的食材,体现客家自给自足与地域性的特点。客家定居的南方亚热带地区“蔬菜和水果的品种更多,使用部位也更精细”[40]。宴席消耗大量应季蔬菜,比如冬天的竹笋和蘑菇,春天的芥菜,夏天的白萝卜,全年的卷心菜。女方婚宴食材多来自男方家行聘送礼,行聘送礼(也称过礼食品)传统上有“四鹅八鸡”的说法;“给新娘外婆舅妈送鹅,给其他亲戚送鸡”(EY,XL,深度访谈)。所送食材,均由红纸装饰或以红色涂抹,寓意吉祥,具体数量由男女双方家庭协商决定(表 4)。正如老话“讲亲讲亲,越讲越亲”。过礼食品根植于家庭日常生活之中,虽有博弈,但被赋予缔结婚姻双方家庭关系的意涵[41]。

| 表 4 某次传统客家婚礼行聘礼品 Tab.4 Foods as Betrothal Presents for a Hakka Wedding |

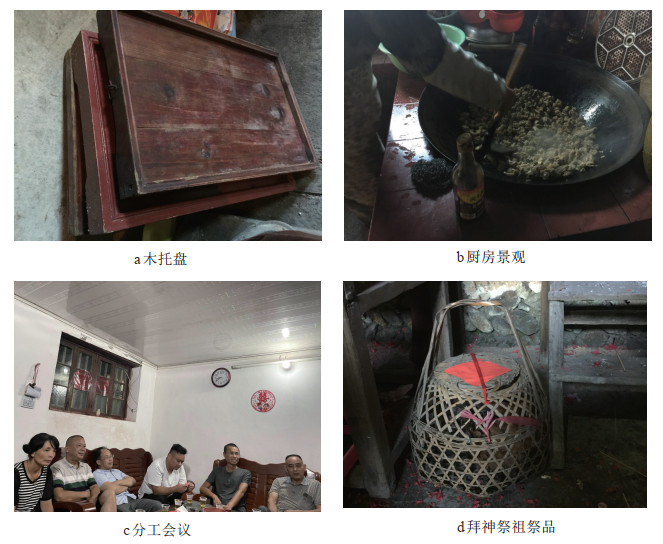

物质要素还包含露天厨房,以及所使用的特殊烹饪器皿,如热黄酒的瓦缸、盛米酒的锡壶、蒸米饭的饭甑、装菜品的瓦碗、端菜的木托盘等(图 1a)。在访谈中,作者发现许多受访者对上述物品充满回忆和情感,进而抒写乡愁和族群认同。

|

图 1 客家传统宴席生产 Fig.1 Traditional Hakka Banquet Production |

婚宴烹制的各项环节属于实践的技能要素[32](图 1b)。备席分工折射出客家村落长期以来的生产生活“内部规则”[4]。房亲和邻居自发协助帮忙,秉持主人翁心态,承担杀鸡拔毛、洗菜切菜、烧水蒸饭、洗碗洗碟、端菜备酒等厨房工作。村民们经过长期家族生活已然对自己的分工、技能和角色驾轻就熟,并在某种程度上形成默会知识(图 1c)。宴席烹制体现了客家族群朴实的性格特征[12]。在众多角色中,宴席主厨最为关键。由于宴席掌勺和日常烹饪存在显著差异,厨师需经长期培育方可成为掌勺大厨。宴席主厨还充任新娘入祠堂前完成杀鸡仪式的角色。虽然厨房作为“家”的边缘化空间常被定义为女性空间[42],但男性主厨因其扮演婚礼仪式的重要角色、以及“过硬”的烹制宴席菜品技法,从而掌控厨房空间。如田野日志所记录,“同时也发现一般由男性掌厨,因为传统思想认为女性不够大气、大胆”。

此外,客家烹饪以传承中原古法闻名。火炙娘酒是我国最古老酒种之一[43],热酒时在酒坛子四周铺上稻草或谷糠炙烤,既能灭菌又让酒口感更佳。历史上,聚居于山区的客家人因生活穷苦、食物短缺,便创造性地通过烹饪技巧弥补食材不足的窘境,以实现“烹制丰盛宴席”的目的。例如,厨师以萝卜丝打底,其上覆盖一层猪耳朵或猪头肉充当一道肉菜,这形成有趣的碗碟景观(Platescape)[44]。客家传统菜品烹制方法和智慧构成婚宴专属的实践技能知识,既展示其独特性,也承袭着客家文化的历史记忆[4]。

“以前的古老肉做法是很妙的。(古老肉)四方很大一团,跟红烧肉差不多的,由蒸熟制成,用筷子轻轻夹一下,很软糯⋯⋯古老肉为每一张桌子必上菜品⋯⋯也是一种传统传承”。(BD,深度访谈)

婚宴促进“家”的空间生产,展现实践的意义。第一,强化以“祖根”意识为核心的团结和睦。客家人南迁后常常形成单姓家族村落,共用一个堂第号,比如“颍川堂”。客家婚宴礼品(过礼食品)的外部一般贴有标记堂第号的纸条,映射“根在中原”(图 1d)。备席过程,同村的各家庭甚至停掉农活前来帮忙(XZ4,小组访谈),践行家族内部帮扶的“人情味”[45]。第二,重构男女方家庭的生产力结构。女儿出嫁是劳动力让渡的过程[4],客家女性尤为勤恳,故男方有必要、有“义务”以置办丰厚的聘礼、承担女方酒席食材等方式予以补偿。第三,折射客家人艰苦奋斗、热情好客的品质。青菜、猪肉等食材均为自家种植和饲养,客家人即使贫穷也要讲究丰盛,如此则“家”有面子。

“做一个好事,需要的猪都五六只,少则三四只。是自己养的,几百斤(一只)。听他们说以前有人养猪养到四五百斤,路都走不了。”(XZ4,小组访谈)

4.2 婚宴之传统消费实践客家村落的祠堂位于村子的中央位置,一般由两到三个厅组成,祠堂内摆放祖先灵位、堂联、牌匾等。作为家族集体生活空间,客家祠堂本身就是崇祖观念的体现。早前宴席所使用的桌椅为集体或家庭所有的八仙桌和条凳。据LX和FM所言,每个八仙桌尺寸均有规定,侧面刻有花纹且桌底刻字,由上几辈传承下来。大厅分三排,每排两张桌子的空间布局,以此构筑传统客家婚宴消费实践的物质空间基础,亦是家族后代所感知的家族空间。传统上,“嫁女时就女人坐上厅、男子坐下厅”,娶亲宴则反之。在婚宴当天,鼓声、喇叭声、爆竹声相互交织,热闹气氛空间以“视听”方式超脱了祠堂,为田地劳作的邻村农民、周边行走的路人所感知。

地道的客家美食作为婚宴的核心体验,通过个体的饮食消费组成实践的感官体验。其中,具身体验不仅是享受美味,还包含独特身体记忆。据宴席掌勺BD介绍,南雄本地婚宴涵盖以下菜品:前菜是花生瓜子、腊肠板鸭;第一道菜是头牲(鸡汤);第二道菜是大肉(红烧肉);第三道菜是瘦肉炒木耳;最后以豆菜结尾。客家宴“无肉不欢”,充分满足平日肚子里油水少、渴望吃肉的农村食客的诉求。大部分菜品经由大锅烹制,虽非绝顶美味,却别具一格,在其它场合难以品尝到,古老肉等菜品更是婚宴专属。在田野观察时作者能明显感受到现场的热烈与喜庆:宾客们情绪高昂、相互攀谈、亲昵互动。

宴席就餐过程中展示的多种餐食礼仪与潜规则,构成消费实践的技能要素。赴宴前,承自中原文化的影响,主要宾客将收到帖书,帖书写法规制严谨,是客家人想象性追溯“中原祖根”的遗痕。婚宴开席时,每桌上首座客人动筷后,其他宾客方可开始享用。除“有礼”的规则外,还涌现若干约定俗成的吃席技巧,如打包分食,虽显“不文明”,也隶属客家传统生活中的一部分。

“碰到好吃的菜,上台一会儿就吃完,连汤汁都抢着拌饭。你不能客气。妇女甚至用尼龙袋将菜装走带回家。男人喝酒也是,先倒一点品尝味道,如果好喝的,呀【激动语气,声调提高】,抢着来喝。”(WD,深度访谈)

饮食具备表达社会网络与生活秩序的能力,且需置于特定的族群知识体系中进行解读。空间和认同的交互透过景观中人的行为得以展开[17],其中宴席座次作为根植客家文化的礼仪规范,为家族所遵循[46]。在调研中发现三条座次规则:其一,将女方家送嫁的亲戚安排在主桌最尊贵的位置(一般指新娘的胞弟和舅妈)。其二,将母亲家与奶奶家亲戚(前者为上亲、后者为老亲)安排在最尊贵的位置,深刻体现外家亲戚的尊贵地位。其三,家族房亲、同村邻居不是客,一般依照各自辈分安排座次。

上述默会知识同样反映婚宴消费实践的意义要素,包括尊重家族姻亲、礼敬族中长辈、体现亲疏关系等家的观念。在礼制规范下,位序关系是家文化生产的重要一环[47],维系客家人的社会网络。按照表征之空间的解读[48],客家婚宴消费实质上是血亲、姻亲生产关系展演主导的饮食社会空间,客家被称为纯正的中国古文化传承者,通过婚宴座次,隐喻其对家族社会秩序和中国家文化的重视(图 2)。

|

图 2 传统吃酒现场 Fig.2 Traditional Banquet Consumption |

“外公来了,舅舅就不坐首字台(主桌首位);否则就是舅舅坐⋯⋯如果舅公(奶奶兄弟)来了,还是要坐首字台的,他和外公合平凳坐的,也就是坐在主桌首位的长条凳,因为舅公和外公是平大的,且应该是舅公坐大边。”(XZ7,小组访谈)

婚宴还反映崇宗敬祖、繁衍子嗣、热情好客等客家文化价值取向。客家将装鸡、猪、鱼的篮子称为三牲篮,“牲”显然涵盖祭祖之意。婚宴前举行拜神祭祖的仪式,将“三牲篮”(稍加烹煮但不调味,且用红纸贴着或着色)置于神台前,意味着请神和祖先“先吃”。消费实践寓意着吉祥与子嗣传承,新娘敬酒时,宾客会表达“子孙满堂”等祝福语;新郎新娘以交杯形式分食以红纸擦红的鸡腿和鸡蛋,此寓意为传宗接代。此外,丰盛的婚宴展示客家家族热情好客的品质。婚宴备足并盛满自家酿制黄酒,誓要招呼好客人,桌面摆满多道菜肴,甚至出现碗盘两层堆叠的现象(Tablescape),客家人即使贫穷也要讲究待客之道。

正如图 3所示,“家”意义下不同要素串联起婚宴生产和消费实践。两个子实践一方面共同呈现客家文化传统的“原滋原味”,另一方面基于社会文化的空间效应,共同推动客家集体情感与核心文化价值的表达。但也很明显,其中一端(比如传统婚宴生产)的缺失或改变,整体削弱“家”文化、家空间的表达,将在下一节讨论。

|

图 3 客家婚宴生产和消费实践及其要素构成 Fig.3 Producing and Consuming Practices of Hakka Wedding and Their Compositional Elements |

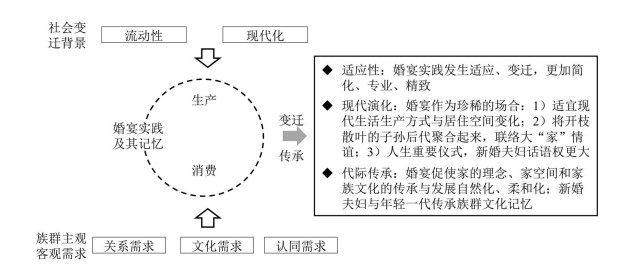

实践处于发展流变之中,实践内部要素的发展促成实践本身的变化[35]。伴随城市化发展与流动性加快,居民逐渐接受新的生产和生活模式。客家婚宴实践也因此呈现一系列变化。

5.1 婚宴的调适对婚宴生产实践而言,其三要素的变化可用两个关键词来概括:专业、简化。无论是城镇还是农村,宴席烹制所需的食材更加丰富,且大多经由市场购买。瓦缸、锡壶等特殊物品已不再使用,取而代之的是更加现代化、干净卫生的设备和器皿,酒店宴席的烹制、布置由专业团队负责,但同时也意味着传统厨房空间及其表征的隐去。此外,酒店婚宴流程中的诸多环节与仪式已经简化,比如拜神敬祖仪式仅在进亲前返回老家简略完成,这意味着祖宗“在场”的家族祠堂空间,与婚宴实际空间的分离、异位;祭祀仪式作为表征空间的符号,其简略进行,削弱了族内团结和睦的品质。绝大部分在外工作的年轻人对该类“新事新办”的婚宴组织模式表示支持。客家婚俗文化进行的现代化调适,虽然意味着在文化形式上做出的适度妥协,但也使得客家文化认同在新时期背景下得以维系。

酒店婚宴并不意味着传统客家菜品的消失,反而一定程度复兴客家筵席菜品。根据《南雄县志》,旧时一般百姓宴席只使用四碗四盘菜色,在农村更是削减。但随着现代化物资的丰裕,一般家庭可负担酒店婚宴,酒店餐桌上可见座台菜、五藤牌、鸡茸翅等旧时县城上等人家才享用的筵席菜品。

婚宴消费实践变得更加精致。举办地点上,家族村落风水池、风水林等充当凝聚生活气息的家族符号,而婚宴由祠堂转移到酒店,意味着日用表征空间的缺乏。饮食环境日趋优雅和整洁,城市酒楼饮食卫生标准更高,而且制作工艺的提升,使得菜品更显精美、味道更佳,体现了现代生活的进步与追求。酒店会场广泛采用8—12人位的大圆桌和软凳,排座规则与传统已有差异(图 4)。对比乡村环境的祠堂空间,酒楼现代化的餐食空间更容易为外地宾客所接受;事实上,甚至是久居城市的客家人也抱怨脏乱差的乡村环境。酒店婚宴的气氛由专业婚庆主持和影像视频来烘托,宾客进食行为也更加文明,“传统婚宴气氛”正向更为现代化的方向转变。对于由城市文明规范、人文素养、餐厅饮食规则等共融的“精神空间”,部分宾客反而怀念乡村婚宴气氛的“无拘无束”。

|

图 4 婚庆公司布置婚宴现场 Fig.4 The Wedding Ceremony Arranged by a Professional Company |

即使婚宴的生产和消费实践共同发生变迁,但传统生产实践消退速率更快。目前,新式婚宴更多依赖于酒店专业厨房团队,而家族、单姓村落集体参与的方式逐渐淡出。导致该现象的主要原因有两方面:第一,“小家”“独立”思维开始盛行。正如XL所指出,随着家庭经济水平的提升,新人家庭仅需支付相应的费用便能独立完成婚宴的筹备流程,可避免因传统模式而产生的“人情”债。第二,城市化、空间距离和生活圈子变化等因素叠加。如今各家庭迁移各地,导致传统聚族而居的生活秩序的维系变得愈发困难,该演变在许多中老年客家人看来是一种“遗憾”。

相较而言,传统消费实践与其说“褪去”更慢,不如说发生了现代性适应,具体表现为婚宴展演家理念、家文化的形式升级。婚宴时间发生转变,由“连摆三天”的酒席简化为一餐。该变革对家族其他家庭更为友好,可减少其时间成本。宴会后,在布置精美的会场(图 4)“拍全家福”成为新的热门环节,满足新婚夫妇记录美好幸福时刻的诉求,也是族人增强“家”感知的有效途径。“热情好客”的方式也体现现代进步,除了增加更加昂贵的菜品(虫草、大龙虾等)、好酒(茅台、轩尼诗等),饭后还提供娱乐房接待宾客,导致宴席的底色更接近现代消费空间。

即使婚宴要素历经变迁,但烙印在族群内部人的实践记忆使得客家传统婚宴实践在新环境、新情形下(异时空)依然顺利得以践行[35],为族群所感知、并被赋予意义与认同。

5.2 现代化演变空间生产视角下,婚宴作为表达诉求的社会实践,促进多重生产关系的调整与发展。首先,现代化工作需求和生活方式带来冲击。婚宴实践的社会意义因而更加开放与包容,年轻的新婚夫妇会在婚礼上邀请单位领导、公司老板、外地同学赴宴,并将其安置于宴席重要的座位。上述新型社会生产关系成为客家婚宴“热情好客”的对象,体现了家与外部世界愈加紧密的链接。酒店婚宴空间同时容纳传统家族生活秩序与新型社会关系。

“我觉得应该看职务。我六月份参加一个同学的婚礼,他是副局长。他父母就是中午时候在老家那里的酒楼摆一餐酒,吃的是地道的农村菜;然后到了晚上的宴席就完全是我同学的主场,他是副局长,个人关系比较多。”(XZ9,小组访谈)

事实上,婚宴充分考虑现代客家家庭和亲友的实际居住空间变化,旨在为大家提供便利。绝大部分婚宴举办地仍在家乡。虽然客家社区经历城市化,但其迁徙遵循路径依赖,即“家族村落—乡镇—南雄(市区)—珠三角城市”的大致方向。组织核心上,仍以父母为主,强调婚宴维系“老家”的社会网络的功能。

“虽然在酒店办酒席,但村中每个家庭还是要请到,将来有事情(特别是老人白事)大家还是需要相互帮忙。”(XL,深度访谈)

“在农村摆,亲戚朋友都在乡下,就近原则。父母的关系网也在乡下。”(XZ9,小组访谈)

面临着流动迁徙的冲击,客家人的社会网络和本身文化发生变化。在“家”文化与家族观念的演化与传承过程中,婚宴实践(尤其是消费实践)发挥独特作用。尽管其具体组织形式和内容有所改变,但婚宴实践仍然被较完整地保留下来,对促进集体的家空间生产有积极意义。对客家人而言,“家族”是地方所依附的重要空间尺度。婚宴场合成为开枝散叶的家族子孙团聚、交流情谊的难得机会。婚宴中,同村同支的族人均使用客家方言交流,从而宴席的狭小祠堂或酒楼空间成为维系“祖宗言”的场合[49],“身”处其中倍感强烈的宗族氛围感,返乡族人见面时攀叙族中辈分,从而产生对以家族为中心的社会关系再生产的具身感知。语言环境和亲情叙旧(许多人互相许久未见)嵌入个体的酒席饮食体验中,由此创造出弥漫着亲密、熟悉、回归的情感气氛空间[28]。此外,对于迁出的客家人而言,他们乐意趁机返乡,到旧居、祠堂、山间地头走走,而他们关于家族生活秩序的记忆被唤醒。在流动性背景下,上述复合型“沉浸式”消费体验对于客家人而言弥足珍贵[19],借婚宴场合,他们体验与感受“崇宗敬祖”“互相帮扶”“热情好客”等客家文化之家的空间意象。

婚宴作为家庭大事,受到主人家高度重视。与传统相比,新式婚宴承担更集中的责任,现代婚姻不再有纳采、问名等前期环节。对父母而言,置办体面的婚宴至少有双重目的:一是面向社区的人情与人情债,要将之前送出的礼金收回,且帮助新婚夫妇融入父母的社会网络;二是在传“家”层面,落实父母的责任,帮新婚夫妇完成人生重要仪式。

“小家”话语权加重,婚宴变得愈加“个人化”,体现了传统家族影响力弱化而个体自主性增强的宏观变化[1]。林/张的婚宴上,中式主题布设(图 4)经新娘与婚庆公司多轮协商所决定,且增加了新娘的个人要求(西式蛋糕)。因而,婚宴现场成为新婚夫妇自由行动、发挥创造力与能量、充满能动性与浓厚情感的理想空间。

“新娘选择深红色的名为“繁花有期”的立领斜襟长袄刺绣云肩刺绣明制汉服婚服。她向淘宝店家租赁,价格为268元/天。新娘的妆容bulingbuling的,是特意请了外地赶来的会化明制妆容的化妆师,她的出场引起轰动,因为在小县城之前几乎没有新娘身穿这么精美、大气的汉服的婚宴,吸引了台下咂咂称赞声音以及大量手机镜头录像、拍照。事后,新娘非常满意这次出场。”(林/张婚宴,田野日志)

5.3 代际传承社会实践理论认为相较于其内在要素,实践本身的变化较为缓慢[33],且呈现抵抗改变的倾向。个人可通过受教育、具身训练(Embodied Training)的形式习得实践记忆[36]。在代际传承中,实践记忆是实践本身得以保留、传承的关键原因。迁出的一代客家移民拥有较强的客家生活记忆和家族认同,对客家文化的重视程度相对较高。客家移民记忆中留存参与传统宴席与进食客家菜肴的印记,再次返乡赴宴使得其记忆得以唤醒,因而个体对婚宴的实践记忆得以跨时间被再次加深[36],对家族的归宿感得以巩固。对客家二代移民而言,跟随父母回乡参加传统婚宴有助于其建立对客家文化认同,并在亲身参与实践过程中得到训练;父母角色也很关键,他们帮助后代融入客家社会,并提供文化讯息与教导。由此实现婚宴实践记忆的代际传承[35]。许多外地出生成长的年轻后代对婚宴倍感新鲜,在乡村祠堂,他们甚至能观察体验到族训族谱等传统礼俗,收获情感性(家族、祖先)、物质性(祠堂、饮食等)与感官性(视听等)体验。在此意义上,婚宴作为生动的教育乃至规训空间,促进“家族”认同和情感的代际协商,使得婚宴实践的代际传承更加自然、顺畅。在客家文化流失背景下,新婚夫妇与年轻后代通过婚宴传承并延续族群文化记忆[4]。

“我要让我儿子跟着新郎官参加接亲、酒席、敬酒全部过程,很珍贵,也是学习传统婚礼流程的机会,到时他办酒席的时候也就会了”。(RH,深度访谈)

婚宴实践将迁移在外的客家人重新聚合,激发并强化实践记忆、扩大该实践的影响人群,维系着家文化和家族情感认同。Roysen等[50]认为,成熟的社会实践兼容和培育相关行为。适应现代生产生活的客家婚宴作为一种正在践行且可持续的成熟实践,能够兼容新时期客家人寻找并建构“家”的信仰与行为,正如RH有意识地让子辈维系与老家的联系。在中国式现代化进程中,客家婚宴实践,对于维护客家核心文化价值(崇祖观念、团结和睦、热情好客、根在中原等)、继承家空间和社会网络,具有重大意义,并推动客家人的文化自觉,是文化草根性策略的重要载体[51](图 5)。

|

图 5 客家婚宴与“家”的变迁与传承机理 Fig.5 Hakka Wedding Banquet, 'Family' Change and Its Inheritance |

本文运用社会实践理论分析客家婚宴生产和消费以及变迁的现实,并透过饮食表象解读背后的家文化、家空间和家族情感认同的展示和传承机理。南雄案例具有典型性,是城市化和现代化背景下许多地方传统婚宴变迁的缩影,本文深化客家婚宴内涵及变迁的理论阐释[52],有两点主要结论。

第一,传统婚宴生产和消费实践集中展演家文化、家空间和家族主义。婚宴的生产实践和消费实践彼此串联:婚宴生产需要家族集体分工合作完成、展示传统的“原滋原味”,婚宴消费发生在祖屋空间并聚合迁移在外的客家子孙,两者共同推动客家集体情感与核心文化价值的表达。“家”空间下不同要素串联着婚宴的生产和消费。在物质要素上,锡壶、饭甑等器皿供婚宴使用,是地道宴席体验、气氛的重要组成,为宾客所感知。在技能要素上,各家庭互相帮扶参与宴席制作,宴席就餐规范已成为默会知识。在意义要素上,姻亲血亲主导婚宴的社会关系,不仅体现在行聘送礼上,并通过空间秩序安排(座次)的手段得以实现。婚宴的过程体现中原文化对客家的影响,根在中原的群体心理增强客家人的凝聚力,家文化和“家族”成为链接传统客家婚宴展演的深层逻辑。

第二,客家婚宴作为适应现代生产生活的可持续实践,其变迁过程展示“家”理念传承以及家族空间和生活秩序的现代性调适。婚宴实践成为客家人有序建构和传承“家”的重要载体,人们需要一个团结和睦、拥有崇祖观念且热情好客的文化之“家”,具体体现在以下方面。首先,客家婚宴积极适应并兼容现代化的工作需求和居住空间变化,由此产生的调整是文化适应的需要。新婚夫妇与父母维系传统社会网络和新型社会关系;新式婚宴仪式上,新婚夫妇增加空间话语权。对宾客而言,简化省事、更加卫生干净的婚宴契合现代生活要求。客家菜品作为饮食文化遗产也在现代婚宴传承下来。其次,婚宴将分散各地的子孙重新聚合,宾客品尝传统客家食品、听客家方言。“家”的理念与对家族的感知得以维系和展现。再次,“家”的观念通过实践记忆与训练实现代际传承。父母角色很关键,他们对客家家文化的认同与否很大程度决定家文化(表征性空间)的建构与传承;父母携带二代移民回乡参加婚宴,年轻后代由此“收获”集体文化认同。客家婚宴经历现代性调适,已成为可持续的社会实践[50]。由于婚宴实践关联众多传统物质社会文化元素,家文化、家空间和“家”的情感认同在其中(特别是消费环节)通过以饮食体验为媒得以传承。同时,婚宴的喜庆气氛、饮食的具身属性促使传承过程自然化、柔和化,反映客家族群在新时代的精神风貌。

本文的理论贡献在于将社会实践理论运用于集体饮食活动研究中,由此回应House[37],Jackson等[30]关于提高传统饮食活动研究理论深度的呼吁。本文作为饮食社会地理的一个中国案例,结合具身性、物质性、空间视角,提倡将饮食感官体验(视听味)与饮食气氛纳入实践的物质要素分析(图 3)。然而,南雄作为中等规模的粤北客家县,从中总结的实证结论是否具有普适性,仍需结合更多案例展开对比研究。

在管理层面,本文呼吁对婚宴实践的系统性支持与传承;且由于传统婚宴与酒店婚宴展示客家社会与文化积极的不同内涵,本文呼吁同时支持两种形式,并为地方文化保护与传承提供两点思考。首先,应警惕传统婚宴形式的减少,后者导致传统技巧(比如代表中原传统的古法炙酒)流失风险。其次,政府、文化精英、媒体、有识之士等多行为主体要有意识、有规划地做好婚俗文化与活动、家空间的保护传承工作,并将其作为地域特色大力加强营销宣传。

致谢: 感谢Paul Waley和David Bell教授的教学和指导;第一作者衷心感谢其爱人和家人,共同完成气氛满满的客家婚礼。| [1] |

胡骄键. 中国式现代化进程中"家"的解构与重构[J]. 学习与实践, 2023(1): 124-132. [Hu Jiaojian. Deconstruction and reconstruction of "family" in the process of Chinese path to modernization[J]. Study and Practice, 2023(1): 124-132.] |

| [2] |

薛熙明, 封丹. 变动中的家与地方: 一个关联性的研究综述[J]. 人文地理, 2016, 31(4): 9-16. [Xue Ximing, Feng Dan. Home and place in a changing world: A related review[J]. Human Geography, 2016, 31(4): 9-16. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2016.04.002] |

| [3] |

蔡少燕. 城市消费空间"家"的想象与情感建构[J]. 世界地理研究, 2021, 30(6): 1286-1296. [Cai Shaoyan. The imagination and emotional construction of "home" in urban consumption space[J]. World Regional Studies, 2021, 30(6): 1286-1296. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2021.06.2019560] |

| [4] |

石奕龙, 谢菲. 客家婚礼饮食行为的社会记忆与象征隐喻——以广西博白县大安村为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2013, 33(4): 31-36. [Shi Yilong, Xie Fei. Eating-related social memory and symbolic metaphor of Hakka wedding[J]. Journal of SouthCentral University for Nationalities(Humanities and Social Sciences), 2013, 33(4): 31-36.] |

| [5] |

刘焕云. 台湾客家婚姻礼俗变迁之研究[J]. 赣南师范学院学报, 2009, 30(5): 16-22. [Liu Huanyun. A research on the changes of Taiwanese Hakkas' marriage etiquette and custom[J]. Journal of Gannan Normal University, 2009, 30(5): 16-22.] |

| [6] |

幸莹洁, 练月圆. 客家传统婚礼音声研究——基于江西南康的田野调查[J]. 歌海, 2016(3): 123-126, 131. [Xing Yingjie, Lian Yue-yuan. Research on Hakka traditional wedding sounds: Based on field investigation in Nankang, Jiangxi province[J]. Gehai, 2016(3): 123-126, 131. DOI:10.3969/j.issn.1007-4910.2016.03.029] |

| [7] |

曾国军, 李忠奇, 王龙杰, 等. 流动群体饮食实践中的伦理变迁与身份协商[J]. 人文地理, 2023, 38(6): 23-33. [Zeng Guojun, Li Zhongqi, Wang Longjie, et al. The change of diet ethics and identity of mobile populations: An analysis framework based on subjectivity, sociality and locality[J]. Human Geography, 2023, 38(6): 23-33. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.06.004] |

| [8] |

罗伟杰, 汤佩, 陶伟. "家"的地理学: 研究概况、最新进展及启示——基于CiteSpace和Bibliometric的图谱量化分析[J]. 世界地理研究, 2023, 32(12): 155-171. [Luo Weijie, Tang Pei, Tao Wei. The general situation, progress and prospect for the research on the geographies of home: Visualized quantitative study based on CiteSpace and Bibliometric[J]. World Regional Studies, 2023, 32(12): 155-171.] |

| [9] |

陶伟, 蔡少燕, 余晓晨. 流动性视角下流动家庭的空间实践和情感重构[J]. 地理学报, 2019, 74(6): 1252-1266. [Tao Wei, Cai Shaoyan, Yu Xiaochen. The emotional reconstruction and spatial practices of mobilizing family: A perspective from mobility[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(6): 1252-1266.] |

| [10] |

陈淳, 袁振杰, 朱竑. 城镇化背景下广州流动儿童对"家"空间的建构[J]. 地理学报, 2018, 73(12): 2440-2451. [Chen Chun, Yuan Zhenjie, Zhu Hong. Floating children in Guangzhou: The construction of "home" in the context of urbanization[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(12): 2440-2451.] |

| [11] |

戴烽. 家文化视角下的公共参与[J]. 广西社会科学, 2008(4): 198-201. [Dai Feng. Public participation and family culture[J]. Social Sciences in Guangxi, 2008(4): 198-201.] |

| [12] |

杨小静, 曹小琴. 客家"六礼"婚庆传统对现代婚庆产品设计的创新启示[J]. 设计, 2017(5): 118-119. [Yang Xiaojing, Cao Xiaoqin. Study on influence of Hakka "Liuli" marriage tradition on marriage product innovative design[J]. Design, 2017(5): 118-119.] |

| [13] |

Cheung S. Food and cuisine in a changing society: Hong Kong[M]// Cheung S, Wu D. The Globalization of Chinese Food. Honolulu: University of Hawaii Press, 2002: 100-112.

|

| [14] |

郭文, 蔡晓梅. 旅游流动关联与家空间生产的流动治理[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 5-7. [Guo Wen, Cai Xiaomei. Tourism flow correlation and flow management of home space production[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 5-7.] |

| [15] |

陈业强, 林圭琴. 福建长汀客家婚姻习俗变迁考察[J]. 贵州师范学院学报, 2015, 31(2): 37-41. [Chen Yeqiang, Lin Guiqin. Research on the changes of Hakka's marriage custom in changting county of Fujian province[J]. Journal of Guizhou Normal College, 2015, 31(2): 37-41.] |

| [16] |

Carstens S A. The spiritual world of a Hakka village[J]. Taiwan Journal of Southeast Asian Studies, 2007, 4(1): 29-64. |

| [17] |

Del Casino V J. Social geography Ⅰ: Food[J]. Progress in Human Geography, 2014, 39(6): 800-808. |

| [18] |

Marouf M, Batal M, Moledor S, et al. Exploring the practice of traditional wild plant collection in Lebanon[J]. Food, Culture & Society, 2015, 18(3): 355-378. |

| [19] |

Wong S H. A taste of the past: Historically themed restaurants and social memory in Singapore[M]//Cheung S, Chee-Beng T. Food and Foodways in Asia: Resource, Tradition and Cooking. New York: Routledge, 2007: 115-128.

|

| [20] |

Esterik P V. Celebrating ethnicity: Ethnic flavor in an urban festival[J]. Ethnic Groups, 1982, 4(4): 207-227. |

| [21] |

Lee H. Chinese feelings: Notes on a ritual theory of emotion[J]. Wenshan Review of Literature and Culture, 2016, 9(2): 1-37. |

| [22] |

Anderson B. Affective atmosphere[J]. Emotion, Space and Society, 2009, 2(2): 77-81. |

| [23] |

Pollock S. Towards an archaeology of commensal spaces: An introduction[M]//Pollock S. Between Feasts and Daily Meals: Towards an Archaeology of Commensal Spaces. Berlin: Topoi, 2015: 7-28.

|

| [24] |

Duruz J. Floating food: Eating 'Asia' in kitchens of the diaspora[J]. Emotion, Space and Society, 2010, 3(1): 45-49. |

| [25] |

龙晓添. 民俗和民间生活研究中的实践理论[J]. 民间文化论坛, 2019(4): 50-68. [Long Xiaotian. Practice theory in folklore studies[J]. Folklore Literature Forum, 2019(4): 50-68.] |

| [26] |

Warde A. The Practice of Eating[M]. Cambridge: Polity Press, 2016: 1-11.

|

| [27] |

Gram-Hanssen K. Standby consumption in households analyzed with a practice theory approach[J]. Journal of Industrial Ecology, 2010, 14(1): 150-165. |

| [28] |

Shove E, Pantzar M, Watson M. The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How It Changes[M]. London: Sage, 2012: 1-19.

|

| [29] |

Blue S, Shove E, Carmona C, et al. Theories of practice and public health: Understanding (un)healthy practices[J]. Critical Public Health, 2016, 26(1): 36-50. |

| [30] |

Jackson P, Evans D, Truninger M, et al. Tasting as a social practice: A methodological experiment in making taste public[J]. Social & Cultural Geography, 2022, 23(5): 739-756. |

| [31] |

Wu M, Tong Y, Wall G, et al. Cultural production and transmission in museums: A social practice perspective[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 87: 1-14. |

| [32] |

Welch D, Yates L. The practices of collective action: Practice theory, sustainability transitions and social change[J]. Journal of The Theory of Social Behaviour, 2018, 48(3): 288-305. |

| [33] |

Hargreaves T. Practice-ing behaviour change: Applying social practice theory to pro-environmental behaviour change[J]. Journal of Consumer Culture, 2011, 11(1): 79-99. |

| [34] |

Røpke I. Theories of practice: New inspiration for ecological economic studies on consumption[J]. Ecological Economics, 2009, 68(10): 2490-2497. |

| [35] |

Maller C, Strengers Y. The global migration of everyday life: Investigating the practice memories of Australian migrants[J]. Geoforum, 2013, 44: 243-252. |

| [36] |

Maller C, Strengers Y. Resurrecting sustainable practices: Using memories of the past to intervene in the future[M]//Strengers Y, Maller C. Social Practices, Intervention and Sustainability beyond Behaviour Change: From Theory to Therapy. London: Routledge, 2014: 147-162.

|

| [37] |

House J. Insects are not 'the new sushi': Theories of practice and the acceptance of novel foods[J]. Social & Cultural Geography, 2019, 20(9): 1285-1306. |

| [38] |

南雄年鉴编纂委员会. 南雄年鉴[M]. 广州: 广东人民出版社, 2015: 56-60. [Nanxiong Yearbook Committee. Nanxiong Yearbook[M]. Guangzhou: Guangdong People's Publishing House, 2015: 56-60.]

|

| [39] |

罗凯燊. 南雄市志[M]. 北京: 方志出版社, 2012: 649-650. [Luo Kaishen. Annals of Nanxiong City[M]. Beijing: China Local Records Publishing, 2012: 649-650.]

|

| [40] |

Chang K, Anderson E. Food in Chinese Culture: Anthropological and Historical Perspectives[M]. New Haven: Yale University Press, 1977: 50-60.

|

| [41] |

Oxfeld E. Bitter and Sweet: Food, Meaning, and Modernity in Rural China[M]. Oakland: University of California Press, 2017: 1-30.

|

| [42] |

彭满洪, 陈兴. 性别与权力: 女性主义视角下乡村"家"空间的演变——以成都市明月村为例[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(1): 155-160. [Peng Manhong, Chen Xing. Gender and power: The evolution of 'home' space from the perspective of feminism[J]. Area Research and Development, 2023, 42(1): 155-160.] |

| [43] |

管晓盛. 梅县地区客家娘酒的产业发展概述[J]. 食品安全导刊, 2022(32): 153-155, 162. [Guan Xiaosheng. Summary of industrial development of Hakka Niang wine in Meixian county[J]. China Food Safety, 2022(32): 153-155, 162.] |

| [44] |

Sobal J, Wansink B. Kitchenscapes, tablescapes, platescapes, and foodscapes[J]. Environment and Behavior, 2007, 39(1): 124-142. |

| [45] |

王雨磊, 王宁. 人情债与人情味: 农村宴席中的关系再生产[J]. 中州学刊, 2012(4): 107-111. [Wang Yulei, Wang Ning. Debt of humanity and humane: Reproduction of relationships in rural banquets[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2012(4): 107-111.] |

| [46] |

余构雄. 都市水上夜游空间生产研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2018: 101. [Yu Gouxiong. Research on Urban Water Night Tour Space Production[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2018: 101.]

|

| [47] |

陶伟, 蒋伟, 何新. 平遥古城民居之门的形态变迁及其家的观念表征[J]. 地理研究, 2014, 33(12): 2418-2426. [Tao Wei, Jiang Wei, He Xin. The morphological change of vernacular dwelling gate and conceptual representation of home: A case study of Pinyao[J]. Geographical Research, 2014, 33(12): 2418-2426.] |

| [48] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Cambridge: Polity, 1991: 1-11.

|

| [49] |

Heggheim R. Three Cases in China on Hakka Identity and Selfperception[D]. Oslo: University of Oslo, 2011: 45-49.

|

| [50] |

Roysen R, Mertens F. New normalities in grassroots innovations: The reconfiguration and normalization of social practices in an ecovillage[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 236: 117647. DOI:10.1016/j.jclepro.2019.117647 |

| [51] |

周建新. 族群认同、文化自觉与客家研究[J]. 广西民族学院学报(哲学社会科学版), 2005(2): 75-79. [Zhou Jianxin. Ethnic Identity, culture consciousness and Hakka culture[J]. Journal of Guangxi University for Nationalities, 2005(2): 75-79.] |

| [52] |

郑雅文. 客家婚庆文化的民族化传承与创新研究——以婚庆礼品包装设计为例[D]. 南昌: 江西师范大学, 2018: 1-2. [Zheng Yawen. Research on the Nationalization Inheritance and Innovation of Hakka Wedding Culture[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2018: 1-2.]

|