21世纪以来,伴随全球化、区域一体化、数字化等交互作用的深化发展,各行业资源整合、交叉融合趋势明显[1],各地涌现文化利用和旅游传播以创造资源的新思维[2, 3],文化旅游产业为资源的创新利用提供了丰富的研究议题和发展路径[4]。中国各级行政区划在形式上割裂了自然和文化资源的完整性和系统性认知,资源利用碎片化明显。一方面,现代化信息技术和立体交通网络不断开拓资源保护和利用的新空间[5],国家公园体系、国家文化公园体系、国家风景道体系等国家战略对“线性”资源空间价值的发掘与优化日益突出[6],彰显中华“和合”思想的价值意蕴。资源由特定点状空间范围向连续空间范围“线性”整合的趋势日益显著[7],如山脉、河流等自然要素的带状延伸,以及文化迁移路线、文明交流路线等线状遗存蕴含着深厚的文化基因[8],赋予资源新的时代任务与时代价值。另一方面,在中国现代化的快速进程以及西方文化的强烈冲击双重压力背景下[9],西方工具理性与物质文明的片面发展为人类带来深重的资源和环境危机,许多有识之士将目光转向东方文明[10],试图从东方哲学和智慧中寻求资源创新利用的可能路径[11]。

不同学科和部门对线性资源文化旅游利用的实践已展开丰富探讨。相关学者基于交通学、历史学、地理学、管理学等视角,提出绿道[12]、风景道[13]、遗产廊道[14, 15]、文化线路[16]、旅游廊道[17]、线型旅游体验空间[18]等概念范畴,不同属性的线性资源已经或正在被文化旅游利用的实践既客观存在,但又鲜有界定。资源的线性化发展,以及在文化旅游利用之下助推线性的旅游产品和旅游目的地等供给形式不断涌现[19],已有研究多采用案例研究方式展开,国内研究起步相对较晚但发展迅速,尤其是近年来多项线性空间规划和战略体系的颁布实施,相关研究主题、研究数量显著增多,且研究内容与中国情境的结合愈发紧密,多侧重于线性资源或产品的静态化概念阐释与碎片化现象分析,在学理层面尚未厘清“线性资源—线性旅游产品—线性旅游目的地”的概念内涵以及彼此关系,缺少从理论层面对线性资源概念和内涵的高度统领,也未形成对线性资源如何创新利用的清晰路径。

因此,本文尝试基于中国优秀传统文化“和合共生”理念视角,针对资源“线性”动态演化的整体性审视及其文化旅游利用的基本事实,建立逻辑框架与研究体系,在认识论、方法论层面形成新的阐释,提出线性资源文化旅游利用的“R-P-D”理论假说,开展线性资源文化旅游利用的过程、机制和空间模式探讨,以期为资源的创新利用和自主知识体系建设提供新的理论视角与研究视域。

1 相关概念阐释 1.1 和合共生中国“和”文化源远流长,“和”本义为声音相和,是中国音乐诗歌对宇宙大化流行内在节律的深切体悟[20],“合”原指上下嘴唇合拢,西周时期史伯提出“和实生物,同则不继”(《国语·郑语》),意指不同的事物聚在一起才能创新。“和生万物”的思想与现代系统论的发展观一致,都强调整体性、协同性、动态性以及普遍联系性等特征[21],事物的发展繁荣离不开“和合”的存在,不同事物或事物内部诸要素之间冲突融合而产生新事物,实现生命力的延续和发展[22]。在现代科学中,“共生”(Symbiosis)概念最早应用于生物学领域,多物种共存是一种涌现现象[23],体现生物间联合适应复杂环境形成互惠互利的紧密关系[24]。“共生”作为一种和谐思想,已被广泛应用于社会学、经济学、管理学等领域,为产业协同及融合创新提供较好地理论基础[25]。中国古代资源利用深受“顺天无为”“天人合一”等哲学思想的影响,现代资源的可持续利用彰显中华文化中人与自然整体主义哲学思想[11]。“和合共生”作为中华优秀传统文化精髓,是指导区域发展从资源“快开发”转向“长开发”、注重环境协调和可持续发展的重要理念[26]。

1.2 线性资源线性的官方提法来自联合国教科文组织(UNESCO)的线性文化遗产,强调线形域内拥有的文化遗产族群[27]。“线”具有中国传统文化中特有的美和情感内涵,祖国壮美山河彰显“线”的气势磅礴,中国书画讲究以“线”造型,师法自然[28],中国音乐讲究旋律线条运行之美[29],建筑美学讲究“线”的明快简洁[30]。“线”是一种极具艺术感染力和穿透力的动态“流”空间,符合诗意联想的“象思维”特征[31],具有鲜明的东方情调和东方意识[32]。在《现代汉语词典》和《辞海》中,“性”意指事物的性质,“形”表示形状、大小等外部形态,“型”多指模型、类型[33]。线性是一种独特的生命形式,体现传统文化影响下的匠心独运和道法自然。因此,本文采用“线性”对资源线型动态生长的时间演化性和空间整体性进行指代,以突破“线型空间” “线状资源”“线形产品”等表述对线性资源形态和结构的浅层关注,深入线性资源内在时空结构的创生本质。

传统资源观偏向静态的有形或实体资源,注重资源占有到资源利用创造价值的过程[34],属于形而下的器用层面。随着时代发展,资源构成要素的属性不断泛化,资源价值由单体逐渐向组合转变[7]。虽然线性资源的概念尚未统一提出,但已有研究针对线性资源“和合共生”的空间形态和演化过程已形成基本认同[14, 27, 30]。线性资源汲取了中国和合共生文化精髓,突破时间结构和空间边界,把世界看成和谐统一的整体,重视要素间动态有机联系,从意象式的松散集合转向功能性的有机整体,在文化旅游利用下其形而上的“道”的价值层面不断凸显,资源共同体从抽象走向具体,道器融合并不断超越[35],体现中华传统文化之精华与西方文化之优长和合共生的哲学境界。因此,本文基于“和合共生”思想,认为线性资源是以各要素的线性空间动态蔓延为基础,在同一层次或不同层次的流动与转化,实现要素间不断演化而融突成整体并能产生综合效益的各种有形或无形的事物和现象。总的来说,线性资源并非是对传统资源概念内涵的学理否定,而是基于新的社会条件和实践态势形成对资源概念内涵的补充阐释与深入认识[19],是资源在时空结构上线性发展的类型表达。

1.3 文化旅游利用资源是区域发展的基础[5],资源创新利用是各个学科关注的重点[7]。文化旅游利用是一种“文化旅游化”和“旅游文化化”融合发展路径[36],强调文化旅游产业化利用,是对线性资源重新建构的过程,前者强调旅游发展对文化资源保护利用的活化作用,后者给出文旅融合高质量发展的方向。传统旅游业发展习惯先界定旅游资源的类型和等级再对其开发利用,易陷入资源存量空间分布和现状特征描述窠臼[37]。当前社会处于从静态的名词世界迈向流动的动词世界[38],资源文化旅游利用是资源的主动创造而非被动形成,是践行资源节约、绿色低碳、高质量发展的重要路径[39],响应了文旅融合和资源泛化背景下资源创新利用研究的时代要求。不是所有线性资源都能被文化旅游利用,本文仅指已经、正在以及未来有被文化旅游利用潜力的线性资源。

文化保护与旅游开发的协调共生一直是业界和学界争论的热点[40],在文旅融合背景下,资源的文化旅游利用研究多从资源评估[41, 4]、开发策略[42]、产业融合[43]等视角切入,内容上主要聚焦某种文化或旅游资源的保护和开发,缺少地理学的时空思维,在时间上对资源本身的动态演化关注不够,在空间上缺少资源的整体性把握,在资源利用方式上受西方各种主义与流派的影响较大,对中国优秀传统文化的精髓关注不足,亟需建立新的资源观和资源利用观。文化产业的创意性与旅游产业的传播性为线性资源的创生提供不竭动力,在时间上动态演化,在空间上追求整体,与中国传统文化中的“和合共生”思想不谋而合。

2 理论适用性论证与概念框架 2.1 理论适用论证和合共生体现出一种生生不息的动态演化观和整体思维的共同体意识[44],在时间层面与演化主义密切相关,在空间层面与整体主义一脉相承,在价值层面体现共同体意蕴,与线性资源文化旅游利用在“时间—空间—价值”维度具有较好的理论适用性。因此,需要充分考察和合观与共生观的具体表征,分析和合共生与线性资源文化旅游利用的时空共轭性,进而论证和合共生理论在线性资源文化旅游利用研究中的适用性。

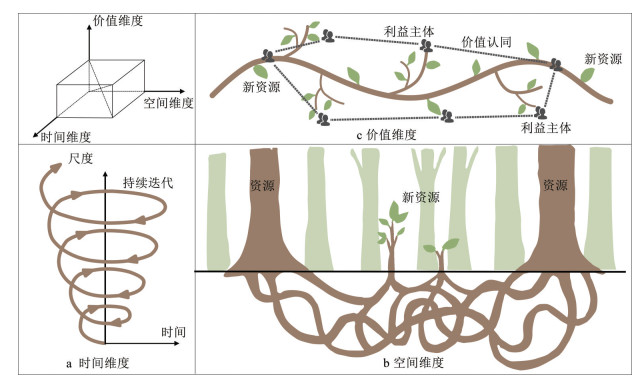

从时间维度来看,和合共生与线性资源文化旅游利用的时间演化性高度耦合(图 1a)。一方面,从时间历时性来看,线性资源是动态可创造、可拓展的,因其多尺度延展、多主体参与、多要素组合,遵从生生不息的协同演化和共生逻辑,实现系统的动态演化、有机更新和持续迭代,在不断生长中发挥尺度跃迁的万花筒(Kaleidoscope)效应[45]。线性资源文化旅游利用遵循螺旋式向上发展的“和合”演化过程,在彼此的冲撞与交融中完成更高层次的递进与推演,具有不断延展和无限生长绵延的可能性。另一方面,从时间共时性来看,线性资源依托文化旅游融合发展,营造一种古今对话穿越时空的共时性场景,空间穿越了时间。时间维度的历时性和共时性如同DNA的双螺旋结构递进,不断创生出更多元产品和业态,具有极强的韧性和延展性。因此,和合共生的历时性、共时性研究视角,为线性资源文化旅游利用的时间维度研究提供了认知基础。

|

图 1 和合共生与线性资源文化旅游利用的多维共轭性示意图 Fig.1 Multidimensional Between Harmonious Symbiosis and Linear Resources by Cultural and Tourism Utilization |

从空间维度来看,和而不同与线性资源文化旅游利用的空间整体性显著互嵌(图 1b)。一方面,从空间形态特征来看,线性资源代表一种新的资源空间观,重视资源的整体价值以及资源与环境的关系,打破资源“本位主义”和“部门主义”偏见,避免只见树木不见森林的弊端。“和”指线性资源在主题设计、营销推广等方面的一致,突出整体一致性,“不同”强调各个节点之间的差异性与主题性,线性资源在内外空间上表现出一种“和而不同”的姿态,让人们在感受到空间连续性的同时,体会到空间的“微差”,丰富旅游体验。另一方面,从空间尺度特征来看,各要素在不同的文化背景与空间尺度下基于不同的主题相互竞争与合作[19],去地域化与再地域化重构过程始终动态迭代上演,伴随线性资源要素的高速流动与展开,新的目的地节点、目的地轴线、目的地网络不断生成并相互嵌套。因此,和合共生中整体的空间观和动态的尺度认识观,为线性资源文化旅游利用的空间维度提供了理论透视视角与过程性分析框架。从价值维度来看,线性资源文化旅游利用的“和合共生”思想体现以人为本的“共同体”价值意蕴(图 1c)。“合作”是线性资源的基础性生产要素,合作网络的建立能够持续调动沿线区域的社会、经济、自然、文化等力量[46]。在文化旅游利用的共生共存空间中铸成一种连接过去与未来的情感之链,不断创造新的文旅消费场所[47],形成统一的利益共同体,在共同的利益网络之下进一步刺激沿线社区和目的地节点建立紧密联系[48],是“共同体思想”的价值表征和实践,营造一种去中心化、去边界化的“天下观”价值意境,彰显中华文化在形式上“和而不同”,在气度上“兼收并蓄”[27]。通过线性空间的流动性使静态的文化与动态的空间融为一体,形成生生不息的文化共鸣感和发展共存感,凝聚成更强“向心力”。线性资源依托文化旅游利用实现时空对话、碰撞与交融,形成“你中有我,我中有你”功能互补、资源共享、多元融合的时空协同体和命运共同体。

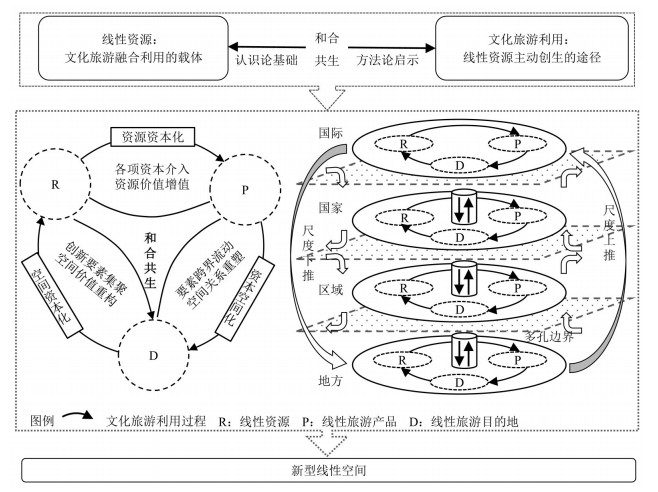

2.2 概念框架构建线性资源为文化要素的注入和旅游要素的利用提供了优良的空间本底和生态基质,文旅产业作为新的产业路径、新的利用方式为线性资源格局重构提供了一种全新路径,遵循“线性资源—线性旅游产品—线性旅游目的地”互动循环、螺旋上升的滚雪球过程。将不同尺度区域资源融为一体,借助资本在线型流动场域内产生强大的“空间动能”,通过空间重组将各地优势资源通过规划设计、合理开发、科学改造等方式加以整合重构,在激活文化资本的同时,为线性资源发展提供新的驱动力,实现“共同发展、共同繁荣”的新体系。因此,以和合共生为理论基础,线性资源是文化旅游融合利用的重要载体,文化旅游利用是线性资源主动创生的重要途径两大基本事实为逻辑起点,提出线性资源文化旅游利用的“R-P-D”理论假说(图 2)。

|

图 2 “R-P-D”理论假说 Fig.2 "R-P-D" Theory Hypothesis |

(1)线性资源与线性旅游产品。文化和旅游作为新要素新动能注入线性资源之前,线性资源开发具有较强的行政壁垒,本底资源开发粗放,多以部门功能导向为主,忽视地方文化挖掘和符号化传播。在各项资本介入下,线性资源资本化通过资源、主体、制度等多重互动,促进线性流动空间内文化产业的旅游化与旅游产业的文化化[49],各种资源要素得到重新配置,资源价值增值,线性资源价值得到充分释放和转化,广阔腹地和多样资源为文旅产品的开发和升级蝶变留有空间和机会,产品从内容生产到场景化体验不断升级。

(2)线性旅游产品与线性旅游目的地。旅游作为新兴发展要素、新兴发展动能注入线性资源,激发了文化活力,人才、知识、技术等创新要素积聚,资源资本化进程加速。文化旅游利用带动以资本为核心的政策流、信息流、技术流、创新流、人才流等要素在不同尺度空间范围内快速跨界流动,空间的生产和再生产推动线性旅游产品向线性旅游目的地蜕变,并通过资本存量的积累实现了旅游目的地功能的提质升级。

(3)线性旅游目的地与线性资源。线性旅游目的地在不断演化创生过程中支线更偏远地区新的“长板”资源被挖掘,为旅游资源非优区的突变提供可能[50],通过主线与支线触角不断蔓延至更广区域,为更大空间尺度挣得更公平的发展机会[51],区域边界不断弱化,空间价值分布格局重构明显,传统的“核心—边缘”空间价值递减向空间价值网络化分布,乡土生态空间价值进一步释放[52]。“R-P-D”成为孕育、集聚、承担各种要素流动枢纽和产品创新的空间“孵化器”,持续由“线状空间”向“面状空间”演化,资源跳出了空间,空间不断孵化新资源,实现资源利用到空间创新的新一轮迭代,各主体去边界化效应进一步凸显,“R-P-D”以“滚雪球”式的集聚效应推动线性资源与目的地间的互动循环与尺度跃迁。

值得注意的是,中国优秀传统文化的和合共生精神是对资本逻辑下物质利益至上价值取向的有效化解力量[53]。“R-P-D”理论假说在和合共生理念下,始终遵循将资本权力置于中国式现代化人本逻辑之下,在文化旅游利用过程中,各资源主体借助线型空间公平地享有发展和道路选择的自主权,资本化成为手段而非目的,使资本运行的轨迹始终以和合共生为取向、以整体利益最大化为目标的全新价值判断中,共筑主客共享的美好生活新空间,基于此,“R-P-D”才能处于良性的螺旋式上升循环中。

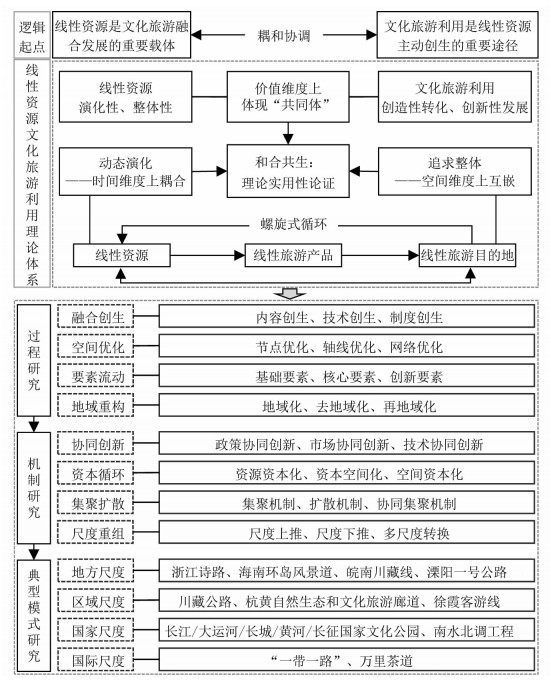

3 研究展望基于线性资源文化旅游利用的“R-P-D”理论假说,分析线性资源文化旅游利用的动态演化过程和动力机制,探索总结线性资源文化旅游利用的不同尺度空间典型模式(图 3)。

|

图 3 基于和合共生视角的线性资源文化旅游利用的研究展望 Fig.3 Research Content System of Linear Resource by Cultural and Tourism Utilization Based on the Perspective of Harmony and Symbiosis |

(1)融合创生过程

创生需要传统与现代的“碰撞”(Collision)思维,在“R-P-D”过程中按照“传统文化现代解读”方针,遵循“传统资源现代产品、传统产品现代市场”的融合创生路径。未来可探究以下几个方面:①内容创生过程。内容创生的核心是创意,挖掘地方文化基因,突出文化符号的具象化阐释和文化意义的价值输出,赋予文化新的时代内涵,关注由“美丽风景”向“美好生活”主导的市场需求变化,揭示自然、文化、交通等不同主题线性资源的行动主体与塑造力量。②技术创生过程。重视产品创新、场景营造、研发应用等环节,打造文旅资源数字化共享平台,分析“R-PD”依托信息技术实现信息经济、流量经济、创意经济等新经济形态的流动过程和互动机制,推动“创新型产品+场景化体验+蜂鸣式传播”一体化开发。③制度创生过程。揭示技术创新与制度创新如何发挥协同效应建立“R-P-D”全过程开放式的动态治理体系,探索多行业、多部门、多学科等多主体间的协同治理格局。

(2)空间优化过程

线型空间优化涉及节点、轴线以及网络等多元空间优化和生成的关联集成分析[54],在文化旅游利用之下,线性资源实现由“点轴”向“多中心”再向“网络化”驱动的旅游目的地空间蔓延生长。未来可探究以下几个方面:①节点优化过程。分析“R-P-D”空间优化的资源、区位、交通与制度等策略,探索不同层级节点的空间辐射范围与空间拓展方式,探讨线性资源如何融合、重构和优化配置实现更好地释放资源潜在价值。②轴线优化过程。遴选典型“R-PD”空间集聚轴线,探讨“R-P-D”连点成线、聚线为面的空间动态优化过程。③网络优化过程。分析线性资源整体网络节点的联系密度以及网络关系构建的关键因子,总结“R-P-D”空间网络优化的重心移动过程与关系扩张规律及其与域内节点的整合发展历程[19],推动线性资源从规模扩张向内涵式高质量创生路径的转变。

(3)要素流动过程

文化旅游消费需求和消费空间具有较强的要素流动和动态扩散性[55],要素流动也是“R-P-D”进程的重要表现,尤其在现代交通信息技术带来的时空压缩效应下,“R-P-D”不同阶段的要素流动性特征更为突出。未来可探究以下几个方面:①基础要素的流动过程。线性资源是“R-P-D”要素流动的基础,分析多元主体参与下的资源共享、联动和创生过程,探究线性资源资本化的演化动因和路径。②核心要素的流动过程。线性旅游产品作为“R-P-D”的核心要素,重点分析文化要素空间的生产与再生产过程及其共生关系,揭示资金流、信息流、技术流等要素流动冲破部门分割、行业分割和地区分割等壁垒实现产品化与产业化的转化过程。③创新要素的流动过程。坚持和合共生的区域协同创新机制建设,破除创新要素的跨区域流动壁垒,实现资本、技术、服务、信息、人才等创新要素的跨区域流动与共享,识别“R-P-D”创新要素的空间耦合特征和创新空间溢出效应。

(4)地域重构过程

地域重构是“R-P-D”空间生产的重要环节,主要体现为地域化、去地域化和再地域化过程。未来可探究以下几个方面:①地域化过程。探究资本、权力、社会等不同力量在地介入方式与特点,探索区域一体化共生网络系统的作用过程与发展特征。②去地域化过程。分析权力与资本等共生力量对旅游地内部自然、经济、社会、文化等方面的作用过程与特点,总结“R-P-D”所带来的高流动性不断解构和重构地域的发展路径和演化规律。③再地域化过程。探索和合共生视角下旅游地本土力量的活化与复兴过程,探讨政府、市场主体、协会、居民、科研机构等不同共生力量互动下“R-P-D”系统的结构演替过程,讨论和合共生作用下生产与消费模型升级对“R-P-D”空间生产和空间修复的推动作用,揭示不同时空尺度下“R-P-D”有机组合及其最佳空间配置模式,归纳梳理线性资源文化旅游利用的空间格局与过程的交互耦合关系。

3.2 线性资源文化旅游利用的机制研究(1)协同创新机制

线性旅游空间是“人—信息—交通—地”耦合的复杂系统[56],区域协同创新的关键在于利益协调[57],区域协同发展与合作模式的构建,有利于实现“R-P-D”共生网络空间的价值创造。未来可探究以下几个方面:①政策协同创新机制。基于“R-P-D”假说的制度政策网络,形成开放式创新环境,分析交通强国、文旅融合等系列发展政策促进“R-PD”相互融合、转化、演进的时空特性,识别“R-P-D”发展共同体的制度要求和发展路径。②市场协同创新机制。在“R-P-D”不同发展阶段如何追求特定市场需求下线性资源多元主体价值链成员的协同一致性,减少和消除线性系统内部的竞争性破坏,实现政府、市场、社会多方主体协同合作,分析线性资源文化旅游利用过程中产品市场与资本市场如何协同发展,以及在和合共生理念下如何权衡文化商业化与原真性的内在机制。③技术协同创新机制。探究“R-P-D”总结以科技创新带动协同发展的成功经验,考察突破“R-P-D”跨区域、多主体间的资源共享、责任共担与合作共治中的技术瓶颈机制。

(2)资本循环机制

在城市群建设、区域一体化等力量影响下,资本流通和要素循环不断加速,资本的积累和循环是推动旅游地发展的关键动力[58]。未来可探究以下几个方面:①资源资本化机制。分析在资本循环初级阶段,自然、人文、交通等主题明显的线性资源进入商品流通转换为线性旅游产品的内在机制,探寻资本逻辑和人本逻辑共同支配下“再资源化(Re-resourcing)”的良性循环渠道,探究将线性文化旅游资源转换为不同产品形态的创新机制。②资本空间化机制。研究资本循环第二阶段文化旅游资本运作与“R-P-D”空间生产关系和生产方式的适配机制[58],探讨文化资本力量对“R-P-D”空间的尺度重组机制,探究资本、权利、社会等多主体对“R-P-D”循环的互动与反馈机制。③空间资本化机制。研究空间资本价值增值机制,探讨在文旅融合和资源环境约束趋紧背景下新一轮“小散特”资源的空间价值释放和转换机制,探索如何在和合共生理念下坚守人本逻辑避免空间过度资本化带来的文化失真、正义缺失、生态危机、共同体瓦解等风险的有效路径。

(3)集聚扩散机制

线性旅游地整体的功能效应取决于目的地节点或集群之间集聚扩散的作用水平及关系程度[59]。因此,集聚扩散机制是“R-P-D”要素生产与流动的重要机制形式,共同推动区域间旅游供应链、产业链、消费市场等集聚优势与规模优势的深化发展。未来可探究以下几个方面:①集聚机制。分析“R-P-D”不同阶段文化旅游要素集聚的空间关系特征,探究线性资源资本化、资本空间化和空间资本化的要素集聚机制。②扩散机制。研究“R-P-D”不同时空尺度内人才、资本、信息等要素流动强度,总结“R-P-D”要素扩散的空间溢出机制、辐射带动机制与网络共生机制,剖析“R-P-D”不同阶段要素扩散过程中从政府、企业、社会组织、社区居民等多主体的互动机制。③协同集聚机制。基于线性资源整体性和演化性特征,梳理“R-P-D”不同阶段各要素各主体的空间互动机制、共建共享机制与协同治理机制。

(4)尺度重组机制

尺度重组是理解跨区域、多尺度、全要素、流空间下的复杂交互作用机理的重要过程和的治理手段[60],包括尺度上推(Scaling-up)、尺度下推(Scaling-down)和多尺度转换(Multi-scale Conversion),实现“R-P-D”空间重构与治理机制的动态适配。未来可探究以下几个方面:①尺度上推机制。“R-P-D”地方尺度行为主体通过尺度上推突破多孔边界,介入到从区域乃至国家间多个层级,厘清各类环境因子间的综合作用与互动机制,强调“和而不同”识别线性跨区域空间系统的城乡融合、人地耦合的内在机理和高质量发展的新动力源。②尺度下推机制。分析通过权力下放给地方更多的管理及建设权限,实现资源共享、政策互惠、设施共建等网络秩序自我强化的内在机理。分析“R-P-D”发展演化的尺度环境与尺度冲突,探究“R-P-D”从目的地尺度上解决旅游业跨区域协同发展问题的内在机制。③多尺度转换机制。分析不同力量在线性空间内多尺度渗透、嵌套和转换机制,梳理“R-P-D”在不同时空尺度演化过程机制与尺度重组机制。

3.3 线性资源文化旅游利用的不同尺度空间模式研究线性资源文化旅游利用遵从“地方—区域—国家—国际”迭代演进的多尺度复杂空间系统。基于“R-P-D”理论假说,遴选不同尺度、不同类型的典型代表,以此管窥多尺度线性空间系统相互包含、相互嵌套的动态发展演化规律。

(1)地方尺度的典型模式研究

地方尺度是“R-P-D”互动循环张力最显著的基础尺度。在今后研究中,可以以浙江诗路、海南环岛风景道、皖南川藏线、溧阳一号公路等为例,研究“R-P-D”在地方尺度上的互动转换,探索通过文化提炼、品牌塑造、协同发展助力线性资源不断创生的内在机制与强化路径,探究以线性资源为杠杆释放更多乡土生态空间价值、带动沿线乡村振兴和共同富裕的过程、格局和机制。

(2)区域尺度的典型模式研究

城市群建设、区域一体化等发展战略加速了线性资源在区域间的整合联动,区域尺度是线性资源文化旅游创造性转化创新性发展的核心阵地,是响应国家重大线型发展战略的先行区,富集诸多优秀地域文化和创新要素,也为探究“R-P-D”跨区域资本循环和创生发展提供了研究对象。线性资源是区域和合共生发展的重要载体,应重点关注线性资源跨区域文化旅游利用的机制障碍与政策堵点。今后研究中,可以重点关注川藏公路风景道、杭黄自然生态和文化旅游廊道、徐霞客游线等,刻画文旅产业引导下的“R-P-D”“新空间”的形成过程,分析跨区域间“R-PD”互动共生的文化整合机制与文化认同机制,深化理解文旅融合背景下“R-P-D”推动城乡一体化发展演进过程中发挥的重要作用。

(3)国家尺度的典型模式研究

国家尺度是线性资源贯彻国家战略政策的先行尺度,是线性资源向线性旅游目的地转变并发挥文化传承创新、生态文明建设等功能的主要阵地。今后研究中,可以重点关注长江、大运河、长城等国家文化公园,按照“和而不同”方针,整体上通过共识性的IP统一,各个地区挖掘文化特色形成不同主题,促使同质化资源从竞争走向联合[27],探索科学合理的跨界协同治理机制,避免多头管理造成无序竞争与资源浪费等。分析国家尺度层面“R-P-D”的各要素融合共生的时空特征及其演化机制,探究文化旅游利用对国家尺度线性重大工程实际进展的促进机制,总结国家层面“R-P-D”以人为本的多重价值融合、多元主体协同治理的整合以及多维合作网络的建构模式。

(4)国际尺度的典型模式研究

在国际尺度,线性资源文化旅游利用是人类命运共同体理念的具体实践,为全球文化和旅游互惠交流提供良好载体和国际平台。未来研究应关注地缘政治环境、国际形势、国家利益等要素对“R-P-D”的促进与制约,基于对全球一体化共生网络关系的认知,形成多时空尺度思维进行线性资源品牌战略的构建与实践。今后研究中,可以重点关注“一带一路”沿线国家和地区,剖析国际尺度线性资源文化旅游利用的空间特征,以及线性资源文化旅游利用对构建全球治理与资源共享的内在促进机制,探究实现各国文化共同体、文旅产业互促共赢的现实路径,剖析“R-PD”过程中国际主体、国家主体以及区域主体的利益协调机制、协同创新机制和竞合共生机制。

4 结论与讨论 4.1 结论本文从中国传统文化“和合共生”理念出发,针对不同尺度、不同类型的资源“线性”发展的趋势引发新的资源观及其创新利用的再认识与再思考,提出线性资源文化旅游利用的概念框架与研究展望,得出以下主要结论:

(1)和合共生在线性资源文化旅游利用的研究方面具有良好的理论适用性,从“时间—空间—价值”维度为线性资源文化旅游利用提供了科学的概念框架。线性资源是以各要素的线性空间动态蔓延为基础,在同一层次或不同层次的流动与转化,实现要素间不断演化而融突成整体并能产生综合效益的各种有形或无形的事物和现象。

(2)以和合共生为理论基础,提出线性资源文化旅游利用的“R-P-D”理论假说,在资源资本化、资本空间化和空间资本化助推下,遵循“线性资源—线性旅游产品—线性旅游目的地”互动循环、螺旋上升的滚雪球过程,资源跳出了空间,空间不断孵化新资源,成为新的生产力。在和合共生理念指导下,始终遵循将资本权力置于中国式现代化人本逻辑之下,实现资源利用到空间创新的可持续迭代发展。

(3)通过和合共生理论,线性资源文化旅游利用的过程与机制研究拓宽了传统资源利用的研究思路。在过程研究中,和合共生视角下的线性资源文化旅游利用涉及融合创生、空间优化、要素流动和地域重构等内容;在机制研究中,和合共生视角下的线性资源文化旅游利用与协同创新、资本循环、集聚扩散和尺度重组等关联。多尺度、多类型的空间模式研究为线性资源创造性转化创新性发展的系统性研究提供了实践方案。

4.2 讨论线性资源文化旅游利用往往基于一定的实践基础,从中国传统文化和合共生视角出发也表现出一定的时代创新性。线性资源是对传统资源观认知思维、认知理论转变的体现,线性资源文化旅游利用的创造性转化和创新性发展让中国和合文化有了更多交流传播的载体,更向世界传递中华文化多元一体性的内涵和魅力。

值得注意的是,和合共生视域下线性资源文化旅游利用在实践操作层面仍存在一定的挑战。首先,在方法实践层面,一方面,不同属性的线性资源文化旅游利用的建设导向和功能发挥存在差异,需要始终坚持和合共生的人本逻辑价值观化解各类矛盾,围绕政治效应、经济效应、文化效应、生态效应等方面,构建线性资源文化旅游利用的效应指标测度和评价体系,实现各主体之间的利益平衡与效益最大化。另一方面,线性开放的跨界网络空间与目的地有界管理之间存在矛盾,对数据共享与合作、政策连通与执行等要求更高,如何建立更加透明的旅游信息服务平台和资源共享机制,未来需要将更多的社会、经济、文化关系数据纳入“R-P-D”的实践研究当中,建立“R-P-D”的信息收集与测量系统,提炼不同类型、不同阶段线性资源创新发展的关键举措,综合研判“R-P-D”的空间吸引和承载高端要素和创新资源的能力。

在理论认识层面,一方面,“R-P-D”假说是“象思维”这一中国传统哲学思维在旅游研究领域的投射,“象思维”注重“生”[37],以“道通为一”的动态整体观揭示机体复杂关系。传统资源在开发利用中受西方思想传统注重“分”,侧重资源的分类分层次分阶段。两种思维方式不能相互取代,只有“会通”才能“超胜”。未来线性资源的研究需要整合国内外的思维认知模式,加强“生”与“分”的辩证分析,针对“R-P-D”假说的动态关系与静态秩序形成整体性的思考与认识[19]。另一方面,本文从中国和合共生视角进行理论探索本身也是一种“建构—解构—重构”否定之否定的螺旋上升过程,未来需要进一步从中国传统文化经典中寻找资源现代化利用的理论基石,构建中国式现代化自主知识体系,以期为国内外资源创新利用的理论与实践提供新视角与新思路。

| [1] |

黄震方, 葛军莲, 储少莹. 国家战略背景下旅游资源的理论内涵与科学问题[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1511-1524. [Huang Zhenfang, Ge Junlian, Chu Shaoying. Theoretical connotation and scientific problems of tourism resources under the background of national strategy[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1511-1524.] |

| [2] |

马群杰, 汪明生. 经济演进趋势下的文化产业发展研究: 以台湾台南为基础的分析与比较[J]. 公共管理学报, 2009, 6(3): 84-91. [Ma Qunjie, Wang Mingsheng. A study on issues of cultural industry development in economic evolution: The analysis and comparison on basis of Tainan[J]. Journal of Public Management, 2009, 6(3): 84-91.] |

| [3] |

林明水, 胡晓鹏, 杨勇, 等. 流量经济对旅游资源创新性开发的影响: 热反应与冷思考[J]. 自然资源学报, 2023, 38(9): 2237-2262. [Lin Mingshui, Hu Xiaopeng, Yang Yong, et al. The impact of flow economy on innovative development of tourism resources: Hot reaction and cold thinking[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(9): 2237-2262.] |

| [4] |

保继刚, 陈苑仪, 马凌. 旅游资源及其评价过程与机制: 技术性评价到社会建构视角[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1556-1569. [Bao Jigang, Chen Yuanyi, Ma Ling. The process and mechanism of tourism resources evaluation: From technical evaluation to the social construction perspective[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1556-1569.] |

| [5] |

任以胜, 陆林, 韩玉刚. 新旅游资源观视角下旅游资源研究框架[J]. 自然资源学报, 2022, 37(3): 551-567. [Ren Yisheng, Lu Lin, Han Yugang. Research framework of tourism resources from a new perspective of tourism resources[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(3): 551-567.] |

| [6] |

国务院. 关于印发"十四五"旅游业发展规划的通知[EB/OL] (2022-01-20)[2023-11-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/202-2-01/20/content_5669468.htm. [General Office of the State Council. Notice on printing and distributing the tourism development plan of the 14th five year plan[EB/OL] (2022-01-20)[2023-11-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-01/20/content_5669468.htm.]

|

| [7] |

朱鹤, 唐承财, 王磊, 等. 新时代的旅游资源研究: 保护利用与创新发展——旅游地理青年学者笔谈[J]. 自然资源学报, 2020, 35(4): 992-1016. [Zhu He, Tang Chengcai, Wang Lei, et al. Research on tourism resources in the new era: Protection, utilization and innovative development-comments of young tourism geographers[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(4): 992-1016.] |

| [8] |

World Tourism Organization, European Travel Commission. Handbook on Marketing Transnational Tourism Themes and Routes[M]. Madrid: World Tourism Organization, 2017: 15-21.

|

| [9] |

张九童, 邹广文. 中国现代性建构的矛盾语境与文化选择[J]. 理论探讨, 2022, 39(3): 110-117. [Zhang Jiutong, Zou Guangwen. Contradictory context and cultural choice of China's modernity construction[J]. Theoretical discussion, 2022, 39(3): 110-117. DOI:10.3969/j.issn.1000-8594.2022.03.015] |

| [10] |

汪裕雄. 意象与中国文化[J]. 中国社会科学, 1993, 14(5): 89-100. [Wang Yuxiong. Image and China culture[J]. Social Sciences in China, 1993, 14(5): 89-100.] |

| [11] |

陈安宁. 资源可持续利用: 一种资源利用伦理原则[J]. 自然资源学报, 2001, 16(1): 65-70. [Chen Anning. Sustainable utilization: An ethical principle of resources utilization[J]. Journal of Natural Resources, 2001, 16(1): 65-70. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.2001.01.012] |

| [12] |

Little C E. Greenways for America[M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1990: 1-25.

|

| [13] |

余青, 樊欣, 刘志敏, 等. 国外风景道的理论与实践[J]. 旅游学刊, 2006, 21(5): 91-95. [Yu Qing, Fan Xin, Liu Zhimin, et al. On the principle and applications of scenic byways abroad[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(5): 91-95. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.05.024] |

| [14] |

李飞, 宋金平. 廊道遗产: 概念、理论源流与价值判断[J]. 人文地理, 2010, 25(2): 74-77. [Li Fei, Song Jinping. Corridor heritage: Concept, theoretical origin and value appraisal[J]. Human Geography, 2010, 25(2): 74-77. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.02.014] |

| [15] |

王兆峰, 黄曼丽. 长征国家文化公园红色遗产地旅游者角色认同与实践研究[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 45-54. [Wang Zhaofeng, Huang Manli. Research on the role identification and practice of tourists in the red heritage sites of the long march national cultural park[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 45-54. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.04.006] |

| [16] |

朱晗, 赵荣, 郗桐笛. 基于文化线路视野的大运河线性文化遗产保护研究: 以安徽段隋唐大运河为例[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 70-73. [Zhu Han, Zhao Rong, Chi Tongdi. The protection research on of linear cultural heritages of Chinese canal from cultural routes: A case of Anhui section Chinese Canal of Sui and Tang dynasty[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 70-73. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2013.03.012] |

| [17] |

叶随, 席建超. 青藏高原区旅游廊道识别与评价[J]. 地理学报, 2023, 78(10): 2630-2644. [Ye Sui, Xi Jianchao. Identification and evaluation of tourism corridor: A case study of Qinghai-Tibet Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(10): 2630-2644. DOI:10.11821/dlxb202310015] |

| [18] |

张圆刚, 陈希, 余润哲, 等. 线型旅游体验空间: 风景道的体验性逻理嬗变[J]. 自然资源学报, 2020, 35(2): 284-296. [Zhang Yuangang, Chen Xi, Yu Runzhe, et al. The logic transformation of the scenic byway system to the linear experience space transformation[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(2): 284-296.] |

| [19] |

杨效忠, 李冬花, 黄剑锋, 等. 线性旅游目的地的概念框架与研究展望[J]. 地理学报, 2023, 78(12): 2939-2957. [Yang Xiaozhong, Li Donghua, Huang Jianfeng, et al. Conceptual framework and research perspectives of route tourism destinations[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(12): 2939-2957. DOI:10.11821/dlxb202312003] |

| [20] |

张立文. 中国文化的和合精神与21世纪[J]. 学术月刊, 1995, 39(9): 3-11. [Zhang Liwen. The harmonious spirit of China culture and the 21st century[J]. Academic Monthly, 1995, 39(9): 3-11.] |

| [21] |

王英, 韩庆祥. 习近平系统思维的生成逻辑[J]. 思想教育研究, 2021, 33(12): 15-20. [Wang Ying, Han Qingxiang. Xi Jinping's Generative logic of systematic thinking[J]. Ideological Education Research, 2021, 33(12): 15-20.] |

| [22] |

张立文. 融突和合论: 中国哲学元理[J]. 江汉论坛, 2021, 14(3): 5-23. [Zhang Liwen. The theory of harmony and combination: China's philosophical metaphysics[J]. Jianghan Tribune, 2021, 14(3): 5-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-854X.2021.03.001] |

| [23] |

Chang C Y, Baji D, Vila J C C, et al. Emergent coexistence in multispecies microbial communities[J]. Science, 2023, 381(6655): 343-348. DOI:10.1126/science.adg0727 |

| [24] |

赵博文, 李克军. 非物质文化遗产共生要素赋能铸牢中华民族共同体意识研究[J]. 广西民族研究, 2022, 38(6): 137-145. [Zhao Bowen, Li Kejun. Research on the symbiosis elements of intangible cultural heritage and the strengthening of Chinese national community consciousness[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2022, 38(6): 137-145. DOI:10.3969/j.issn.1004-454X.2022.06.016] |

| [25] |

马斌斌, 豆媛媛, 贺舒琪, 等. 中国数字经济与旅游产业融合发展的时空特征及驱动机制[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 192-201. [Ma Binbin, Dou Yuanyuan, He Shuqi, et al. Spatiotemporal characteristics and driving mechanisms of the integration development of digital economy and tourism industry in China[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 192-201.] |

| [26] |

李毅红, 邱华宇. 习近平关于文明的重要论述探析[J]. 理论学刊, 2019, 36(2): 19-25. [Li Yihong, Qiu Huayu. An analysis of Xi Jinping's important exposition on civilization[J]. Theory Journal, 2019, 36(2): 19-25.] |

| [27] |

李飞, 邹统钎. 论国家文化公园: 逻辑、源流、意蕴[J]. 旅游学刊, 2021, 36(1): 14-26. [Li Fei, Zou Tongqian. National Culture Park: Logical, origins and implications[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(1): 14-26.] |

| [28] |

詹冬华. 中国早期空间观的创构及其形式美意义[J]. 中国社会科学, 2021, 42(6): 186-203. [Zhan Donghua. The creation of China's early space view and its significance of formal beauty[J]. Social Sciences in China, 2021, 42(6): 186-203.] |

| [29] |

蒲亨强. 论"韵"[J]. 中国音乐, 2008, 28(1): 69-72. [Pu Hengqiang. On "rhyme"[J]. Chinese Music, 2008, 28(1): 69-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-9923.2008.01.016] |

| [30] |

席建超, 葛全胜, 成升魁, 等. 旅游资源群: 概念特征、空间结构、开发潜力研究——以全国汉地佛教寺院旅游资源为例[J]. 资源科学, 2004, 26(1): 91-98. [Xi Jianchao, Ge Quansheng, Chen Shengkui, et al. Tourism resource population: Conception-spatial structureexploiting potentiality: A case study of the Han Buddhism Temple tourism resource[J]. Resource Science, 2004, 26(1): 91-98.] |

| [31] |

王树人, 喻柏林. 论"象"与"象思维"[J]. 中国社会科学, 1998, 19(4): 38-48. [Wang Shuren, Yu Bailin. "Image" and "Image Thought"[J]. Social Sciences in China, 1998, 19(4): 38-48.] |

| [32] |

田志涌. 现代书籍装帧设计中线性艺术的呈现方式与应用技巧研究[J]. 编辑之友, 2015, 35(4): 86-89. [Tian Zhiyong. Research on the presentation mode and application skills of linear art in modern book binding design[J]. Editorial Friend, 2015, 35(4): 86-89. DOI:10.3969/j.issn.1003-6687.2015.04.020] |

| [33] |

杜进祥, 向东. "线形""线性"与"线型"辨析[J]. 科技与出版, 2002(4): 32-33. [Du Jinxiang, Xiang Dong. The discrimination of linearity[J]. Science-Technology & Publication, 2002(4): 32-33. DOI:10.3969/j.issn.1005-0590.2002.04.021] |

| [34] |

朱瑞博, 刘志阳, 刘芸. 架构创新、生态位优化与后发企业的跨越式赶超: 基于比亚迪、联发科、华为、振华重工创新实践的理论探索[J]. 管理世界, 2011, 27(7): 69-97. [Zhu Ruibo, Liu Zhiyang, Liu Yun. The Innovation in framework, the ecological optimization, and the great leap forward of latecomer firms: A theoretic exploration founded on the innovational practice of the companies-BYD, MTK, Huawei and ZPMC[J]. Management World, 2011, 27(7): 69-97.] |

| [35] |

吴晓明. 再论中西哲学之根本差别[J]. 中国社会科学, 2023, 44(5): 57-86. [Wu Xiaoming. Re-discussion on the fundamental differences between Chinese and western philosophy[J]. Social Sciences in China, 2023, 44(5): 57-86.] |

| [36] |

陈怡宁, 李刚. 空间生产视角下的文化和旅游关系探讨: 以英国博物馆为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(4): 11-12. [Chen Yining, Li Gang. On the relationship between culture and tourism from the perspective of space production: Taking British Museums as an example[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(4): 11-12.] |

| [37] |

孙佼佼. 高质量发展背景下旅游资源研究转型: 新属性、新框架与新方向[J]. 自然资源学报, 2024, 39(2): 245-258. [Sun Jiaojiao. The transformation of tourism resource research in the context of high quality development: New attributes, new framework and new directions[J]. Journal of Natural Resources, 2024, 39(2): 245-258.] |

| [38] |

孙周兴. 当代哲学的处境与任务[J]. 探索与争鸣, 2020, 36(6): 33-42. [Sun Zhouxing. The situation and task of contemporary philosophy[J]. Exploration and Free Views, 2020, 36(6): 33-42.] |

| [39] |

黄震方, 张圆刚, 贾文通, 等. 中国乡村旅游研究历程与新时代发展趋向[J]. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2615-2633. [Huang Zhenfang, Zhang Yuangang, Jia Wentong, et al. The research process and trend of development in the New Era of rural tourism in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2615-2633.] |

| [40] |

Yu J, Xi H N, Wang X H, et al. Evaluation of the integration policy in China: Does the integration of culture and tourism promote tourism development[J]. Annals of Tourism Research, 2022, 97: 103491. |

| [41] |

He H M, Shen L Y, Wong S W, et al. A "load-carrier" perspective approach for assessing tourism resource carrying capacity[J]. Tourism Management, 2023, 94: 104651. DOI:10.1016/j.tourman.2022.104651 |

| [42] |

Flemming S, Skou T G. Sustainability approaches and nature tourism development[J]. Annals of Tourism Research, 2021. DOI:10.1016/j.annals.2021.103307 |

| [43] |

张朝枝, 朱敏敏. 文化和旅游融合: 多层次关系内涵、挑战与践行路径[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 62-71. [Zhang Chaozhi, Zhu Minmin. The integration of culture and tourism: Multi-understandings, various challenges and approaches[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 62-71.] |

| [44] |

张雄, 朱璐, 徐德忠. 历史的积极性质: "中国方案"出场的文化基因探析[J]. 中国社会科学, 2019, 40(1): 4-21. [Zhang Xiong, Zhu Lu, Xu Dezhong. The positive nature of history: An analysis of the cultural genes of the appearance of "China Program"[J]. Social Sciences in China, 2019, 40(1): 4-21.] |

| [45] |

Smith N. Dangers of the empirical turn: Some comments on the Curs initiative[J]. Antipode, 1987, 19(1): 59-68. |

| [46] |

Tedesco A M, Sofía L, Robin C, et al. Beyond ecology: Ecosystem restoration as a process for social-ecological transformation[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2023, 38(7): 643-653. |

| [47] |

Krauss L D H L, Erlaine B, Machado C A P, et al. Cooperation in rural tourism routes: Evidence and insights[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2023, 57: 84-96. |

| [48] |

Meschik, M. Sustainable cycle tourism along the Danube cycle route in Austria[J]. Tourism Planning and Development, 2012, 9(1): 41-56. |

| [49] |

范周. 文旅融合的理论与实践[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019, 8(11): 43-49. [Fan Zhou. Theory and practice of the integration of literature and tourism[J]. Frontiers, 2019, 8(11): 43-49.] |

| [50] |

许春晓. 论旅游资源非优区的突变[J]. 经济地理, 1995, 15(4): 102-108. [Xu Chunxiao. On the study change of no optimal tourist area[J]. Economic Geography, 1995, 15(4): 102-108.] |

| [51] |

杨钊, 朱其静, 刘昌琪, 等. 共同富裕目标下廊道旅游地农户生计的脆弱性变化及其调控[J]. 自然资源学报, 2023, 38(2): 529-544. [Yang Zhao, Zhu Qijing, Liu Chang Qi, et al. Vulnerability change and regulation of farmers' livelihood in corridor tourism areas under the goal of common prosperity[J]. Journal of Natural Resources, 2023, 38(2): 529-544.] |

| [52] |

陆林, 任以胜, 徐雨晨. 旅游建构城市群"乡土—生态"空间的理论框架及研究展望[J]. 地理学报, 2019, 74(6): 1267-1278. [Lu Lin, Ren Yisheng, Xu Yuchen. Theoretical framework and research prospect of "ruralism-ecology" space of urban agglomeration constructed by tourism[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(6): 1267-1278.] |

| [53] |

杨乔乔, 郭凤志. 中国道路开启新文明类型的可能性: 基于现代性生成逻辑比较语境下的探析[J]. 思想教育研究, 2019, 35(12): 25-30. [Yang Qiaoqiao, Guo Fengzhi. Possibility of China road opening a new civilization type-based on the comparative context of modernity generative logic[J]. Studies in Ideological Education, 2019, 35(12): 25-30.] |

| [54] |

Schuhbert A, Thees H, Herbold V, et al. Cultural tourism routes as incubators for innovation and economic diversification: A potential analysis in the framework of the new silk road initiative in Azerbaijan[J]. Zeitschrift für Wirtschafts Geographie, 2020, 64(4): 211-232. |

| [55] |

Murray M, Graham B. Exploring the dialectics of route-based tourism: The Camino de Santiago[J]. Tourism Management, 1997, 18(8): 513-524. |

| [56] |

杨效忠, 王杏, 苏会. 游客移动性视角下线型旅游空间吸引力模型研究[J]. 旅游学刊, 2022, 37(6): 43-54. [Yang Xiaozhong, Wang Xing, Su Hui. Attractiveness model of linear tourism space based on the new mobilities paradigm[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(6): 43-54.] |

| [57] |

陈阁芝, 刘静艳, 王雅君. 旅游供应链协同创新的治理困境: 契约还是关系[J]. 旅游学刊, 2017, 32(8): 48-58. [Chen Gezhi, Liu Jingyan, Wang Yajun. Governance dilemma for tourism supply chain collaborative innovation: Contract or relational norms[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(8): 48-58.] |

| [58] |

陆林, 张清源, 黄剑锋, 等. 基于全球地方化视角的旅游地演化理论探讨与展望[J]. 地理学报, 2021, 76(6): 1504-1520. [Lu Lin, Zhang Qingyuan, Huang Jianfeng, et al. A theoretical research and prospect of tourism destination evolution based on a glocalization perspective[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(6): 1504-1520.] |

| [59] |

Asero V, Gozzo S, Tomaselli V. Building tourism networks through tourist mobility[J]. Journal of Travel Research, 2016, 55(6): 751-763. |

| [60] |

刘彦随. 现代人地关系与人地系统科学[J]. 地理科学, 2020, 40(8): 1221-1234. [Liu Yansui. Modern human-earth relationship and human-earth system science[J]. Scientia Geographica Sinica, 2020, 40(8): 1221-1234.] |