2. 中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101

2. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS, Beijing 100101, China

空间在其平凡的外观之下有着丰富而复杂的内容,是个人、群体、社会心理、观点、历史等诸多因素的集结点和关键点[1]。空间科学的研究已经从哲学、地理学、生态学、系统论、人类学、民族学等学科开展了很多年[2]。不同学科在各自的领域内关注“空间”,形成了欧式空间、权力空间、社会空间、地理空间、艺术空间、文化空间、符号空间等不同概念,但概念的模糊性和混乱性也成为当前空间理论研究的一个重大问题[3]。正如海德格尔所说:“就此在的基本建构来看,此在本身在本质上就是空间性。”但是,“空间的阐释工作却还始终处于窘境。[4]”

“对于人类而言,空间是一种心理需要,是一种社会特权,甚至是一种精神属性。在不同文化中,空间具有不同的意义。[4]”作为物质存在形式,空间具有历史性、社会性和实践性等特点,人类在不同发展阶段利用、生产、建构和创造出了不同的空间形式[5]。旅游空间是旅游地理学的基础问题。一方面,旅游作为一种社会经济现象,其发生、发展是以空间系统为物质载体的[6]。旅游被认为是以时间换取空间的异地文化体验行为,旅游使地理区域形成空间关系,空间关系致使地理尺度重组,进而带来旅游地景观尺度重组和地理生产[7]。另一方面,旅游地理学本身也是一门空间性、区域性极强的交叉学科,几乎不可能会有一种理论能完美体现旅游系统的所有空间特征[8]。

20世纪60年代以来,在社会科学研究空间转向和地理学研究文化转向的背景下,学界对空间本体的讨论趋向多元化,对旅游空间的认识也发生了变化,并呈现出模糊化趋势。在当前的学术研究积累中,诸多研究均冠以“旅游空间”之名,但对于究竟何为旅游空间、旅游空间有何特质性等基本问题的探讨却语焉不详。旅游基础理论薄弱一直是制约国内旅游学科发展的瓶颈。旅游空间是旅游地理学、旅游社会学、旅游经济学等诸多分支学科研究的交汇点,从理论层面对其展开深入讨论,有益于深化旅游地理学和旅游基础理论的研究,推进相关分支学科间的对话。同时,“旅游空间”本体的研究对分析并解决区域旅游规划、旅游流调控、旅游吸引物布局等现实问题也有着重要的实践意义。文章对旅游空间研究的相关成果予以回溯和梳理,兼顾空间研究在不同学科视角间的差异,深入探讨旅游空间的内涵、结构及特征,并对旅游空间研究的相关问题予以展望,以期能对旅游空间的理论研究有所深化。

2 旅游空间研究回顾回溯旅游研究发展的历程,旅游学科自诞生之日起就关注到了“空间”问题。1899年意大利政府统计局Bodio发表《外国人在意大利的移动及其消耗的费用》,被学界视为旅游学术研究的开端,文章关注到了旅游者的空间移动现象。第一次世界大战结束后,意大利成为重要的旅游接待地。1923年意大利Niceforo发表的《外国人在意大利的流动》,1926年Benini发表的《关于游客流动计算方法的改良》,相关成果均涉及旅游者的空间分布及移动问题。1933年,英国学者奥格威尔出版《旅游活动》一书,探讨了用数学统计方法研究旅游者的空间流动规律[9]。

20世纪60年代后,旅游活动在全球范围内扩张和普及,从根本上推动了旅游各分支学科的繁荣与发展。区位论被运用到了游憩活动和地理空间的结构关系研究。Christaller关注到了休假者向城市外部旅行时形成的扩展范围问题,Lundyren、Hills、Britton等建立核心—边缘理论模型(Core-Periphery Model),强调在旅游行为中边缘地区对核心地区的依赖[10]。Pearce指出旅游地理学的研究内容包括:供给的空间格局(Spatial Patterns of Supply Considerations)、需求的空间格局(Spatial Patterns of Demand)、旅游空间模式(Models of Tourist Space)等[11],为物理意义上的旅游空间研究建立了较为成熟的分析框架。目前国内外涉及“旅游空间”问题的相关研究主要指向旅游者活动空间、旅游地空间、旅游系统空间、旅游社会空间、旅游第三空间等领域。

2.1 旅游者活动空间旅游者移动现象是旅游学术研究中历史最为久远,成果最为丰硕的领域之一,旅游流是对旅游者群体性空间移动特征的一种表述方式[12]。

旅游流形成于旅游者在客源地与目的地之间或目的地与目的地之间的往返运动过程[13]。20世纪60年代“流”的概念被引入旅游研究,为旅游空间关系的分析提供了一种崭新的视角,针对“点”、“线”、“面”三种不同空间层次,旅游者活动的空间问题研究分别指向旅游者在特定结点上的集散特征,旅游者在不同结点间的扩散路径及过程,以及在区域内(间)的网络组织运动形式等。点轴系统理论、中心地理论、空间相互作用理论、核心边缘理论、距离衰减理论等地理学经典理论对旅游者空间活动研究产生深远影响,并衍生形成了环城休憩带(ReBAM)[14]、旅游流空间场效应[15]、旅游流时空演化[16]、旅游流区域内聚[17]等诸多具有代表性的旅游流空间分析理论。在相关理论和方法的支撑下,旅游流研究也成为国内旅游空间分析乃至旅游地理学研究中历史积淀较为丰富的研究领域之一。与此同时,研究者们对微观层面旅游者空间行为的特征和模式也进行广泛探讨。Matley提出了直达线路(Aaccess Route)、游憩线路(Recreational Route)和返回线路(Return Route)三种联结惯常居住地与旅游目的地的不同旅游者空间行为线路[18]。Campbell关注了旅游者从城市中心向外移动的空间行为模式[19]。Lundgren提出旅游者活动以城市为核心向外扩散,形成大城市之间水平的旅游流动和由大城市向一般非城市型旅游胜地扩散的垂直流动[20]。杨新军认为:旅游者行为的空间模式是研究旅游空间结构的基础,旅游者在空间上的活动行为决定了旅游空间组织与管理措施的拟订,并总结了5种旅游者行为的空间模式[21]。吴必虎对中国城市居民的旅游空间行为进行了规律性总结[22]。陈健昌和保继刚探讨了旅游者空间行为的尺度特征,描述了其在大、中、小三个空间尺度上的行为差异[23]。

2.2 旅游地空间旅游地空间结构及其演化也是旅游空间研究中成果积累颇丰的领域之一。1965年,Gunn在探讨旅游规划的功能分区问题时,就区分了旅游地流通通道、社区—吸引物综合体和非吸引物腹地三大地理空间单元[24]。Pearce也将旅游地的规划按尺度区分为全国水平、区域水平和地方水平三个层次[25]。进入20世纪90年代,国内地理学背景的学者对特定景区[26]、热点旅游城市[27]、省区[28, 29]等的旅游地空间结构予以广泛讨论。在具体研究中,由于“旅游地”的范畴同时指向了“旅游客源地”和“旅游目的地”,旅游地空间研究也分别涉及“需求”与“供给”的不同层面[30, 31]。从旅游空间组织的角度来看,旅游地的区位特性包含两个方面:一是旅游地与客源地之间的空间关系;二是某一旅游地与其他旅游地间的空间关系[10]。对于不同类型和空间尺度旅游地间的空间作用关系,研究者们从“竞合”分析的视角进行深入剖析。在旅游地空间竞争关系研究方面:国内学界分别对旅游城市[32]、喀斯特石林[33]、温泉旅游地[34],以及海岛型旅游地等进行了空间竞争研究[35],并探讨了旅游地空间竞争分析的具体方法[36]。在旅游空间合作方面,以具体案例为对象,研究者们也对区域旅游空间合作的条件、优势、作用等进行全面剖析[37, 38]。

2.3 旅游系统空间从20世纪60年代开始,伴随着现代大众旅游的蓬勃发展,西方学者将“系统”的概念引入旅游研究。Gunn从结构—功能分析的角度提出了旅游功能系统的概念(Functional Tourism System),明确指出供给与需求间的匹配关系是实现旅游系统功能的基础[39]。Leiper将Gunn的旅游功能系统投射到地理空间上,抓住旅游者空间移动的特征,将旅游视为客源地与目的地及旅游通道相连的空间系统[40],相关研究吸引了大批的追随者[41, 42]。Smith归纳了多种描述旅游系统空间结构的数学和地理学方法[43]。从旅游地理区划入手,国内学者也关注了旅游系统的空间结构问题。楚义芳在其博士论文基础上,对旅游活动做了空间经济分析[44];吴晋峰探讨了旅游系统网络结构拓扑分析的方法[45];黄金火构建了旅游目的地区域、旅游区、节点、区内路径、入口通道和客源地市场六个要素构成的旅游系统空间结构模型[46];陈秀琼借鉴社会网络理论,探讨旅游系统空间结构的影响因素及其优化问题[47]。以整个旅游活动为研究对象,旅游系统空间结构的研究为深入分析旅游现象的空间特征与规律提供了透镜,建立了旅游空间研究的完整框架,在此过程中,研究者们深入探讨了旅游系统空间结构分析的模型与方法[48, 49],并以旅游系统的构成要素为核心,分别对旅游吸引物[50]、旅游产业[51]、旅游交通[52]、旅游饭店[53]及特定类型和区域旅游资源等的空间布局及优化问题进行全面讨论[54, 55]。

2.4 旅游社会空间20世纪60年代后,Lefebvre、Foucault、Harvey、Castells、Soja等将空间纳入社会批判理论的视野,为整个人文社会科学的空间转向以及新的理论创新提供了增长点。在1968—1974年间,Lefebvre出版了7本关于空间生产的著作,提出“空间是社会的产物并蕴含着某种意义”的观点,其强调:“需要一种比较的方法,这种方法将不分析空间中的对象,而是空间自身,目的是要揭示嵌在里面的社会关系。[2]”社会空间理论摒弃空间作为场所或容器的观点,将空间研究的重心转向人类空间实践本身,其强调从政治、经济和文化的视角剖析空间,并重点关注于空间演变的过程及特征,以及空间演变过程中更深层次的话语权问题。在社会空间理论的影响下,旅游空间研究的重心也从“旅游空间中的要素”转向“旅游空间本身”。研究者们对民族文化旅游地[56]、旅游社区[57]、乡村旅游地[58]、遗产地旅游地等[59]的空间生产问题给予广泛关注。

“资本—权力—空间”的分析框架也成为旅游社会空间生产研究的经典范式,并分别从社会关系与结构[60],旅游者的地方依恋[61],以及权力和资本等方面探讨了旅游社会空间生产的机制[62]。旅游空间生产过程中政府、社区、旅游者、开发商等不同利益主体间的博弈互动也成为旅游社会空间研究的重要内容[63]。“空间生产”成为理解旅游社会空间的核心理论工具,其有助于理解真实空间与各社会群体空间想象之前的关系,从而对多元主体情境下的空间变迁过程进行解释[60]。与此同时,“空间既是权力运作的场所和媒介,又是权力实践的机制,既是任何公共生活的形式基础,又是任何权力运作的基础”[64],旅游空间正义问题也成为国内学者关注的焦点[65]。研究者们对旅游社会空间生产过程中所引发的空间资本化[66]、旅游社区内部贫富差距加大[67]、民族文化的异化[68]、生态文化空间的破碎化等[69]问题进行了系统研究。

2.5 旅游“第三空间”事实上,学界对旅游空间的讨论并不止于“物理空间”和“社会空间”层面。旅游空间的表现形式有物理空间、感知空间、认知空间和符号空间,旅游者的认知方式也存在空间特征感知、空间对象认知、符号空间格局认知的差异[70]。在国内,谢彦君很早就提出了“旅游世界”的概念,并指出“旅游空间有着不同于日常生活空间的特征和符号内涵,具有主观建构的抽象性和剧场化特征。”[71]通过引入符号理论,研究者们指出旅游是由一系列地方性元素所表征的具有想象意义的符号空间[72]。地方性空间成为旅游目的地重要标签和符号,空间的独特性是旅游目的地的地方性体现。“区域、标志物、节点、道路、边界等共同构成旅游空间行为的意向图。”[70]通过旅游者凝视,旅游空间的生产与消费借助于符号、话语和概念等知识,对空间意义进行概念化抽象,旅游空间成为构想的空间。一方面,消费空间的营造带有典型的符号建构色彩。另一方面,空间本身转化为消费内容的重要组成部分,实现了消费空间自身向符号的转化[73]。对此,有学者提出了“旅游第三空间”的概念,将旅游空间视为是一个符号意义生产和传播的空间,是旅游活动主客体双方共同建构的社会性、历史性和空间性相交融的符号空间,并依靠旅游者对文本进行对应的解读和阐释,形成一个意义生产的文化空间[74]。

3 旅游空间的认识在哲学、社会学、地理学等对空间问题的关注以及不同学科的对话中,先后形成了物理空间、精神空间、社会空间等不同范畴。在当前旅游相关分支学科研究中,与“旅游空间”相关的概念早已琳琅满目,但对于特定旅游空间而言,有哪些主体在建构旅游者的空间想象,以及如何将建构的空间想象生产出来成为了旅游符号空间的研究却不多[75]。即:“空间”何以冠之“旅游”之名,作为一般性存在的空间,在什么情况下能够成其为“旅游空间”?这一核心问题指向了旅游空间本体的研究。

3.1 旅游空间的内涵对“旅游空间”进行清晰的界定无疑面临诸多挑战。作为构成“旅游空间”的两个基本概念,“旅游”和“空间”的范畴原本就十分复杂。旅游体验既是一个物理过程,也是一个心理过程;既是一种空间现象,也是一种时间现象。旅游本身是一个包罗万象的范畴,各种旅游的现象间相互叠加、相互遮掩,使得人们一直难于全面认识和接近这种现象。不同学科从各自视角观察旅游现象,侧重点也各有不同。由此,旅游现象的解释构成了一个众说纷纭的“万花筒”般的世界,有多少人研究旅游就有了多少种关于旅游的定义[76]。

相较而言,“空间”的概念甚至更显复杂。正如奈杰尔·思莫夫特所调侃的:“空间常常被认为是地理学的基本材料。的确,它是如此基本,以至于著名人类学家爱德华·霍尔(Edward Hall)曾把它和性相比拟。它就在那里,但我们不谈论它。如果我们要谈论,当然就别指望从专业上或严肃地来谈论。[77]”正是基于这样一种现实的困境,在国内外旅游空间问题的研究中,溯及“旅游”往往囊括旅游者、旅游吸引物、旅游业、旅游地等不同范畴,一旦聚焦到“空间”又分别指向“物理空间、社会空间、精神空间、文化空间、权力空间”等不同层面。在“旅游”和“空间”两个概念的不同关系组合交织下,“旅游空间”被划分为感知的空间、想象的空间、表演的空间、触摸的空间等不同维度[78]。在不同的理论和案例研究中,研究者们所强调的“旅游空间”也大多指向不同层面,相关研究成果之间难以形成对话的语境。

旅游现象是由旅游活动引起的,而旅游活动本身具有极强的综合性。从产业经营角度认识旅游是一种经济消费活动;从文化角度认识旅游是一种文化活动;从社会学角度认识旅游是一种社会活动;从管理角度认识旅游是一种需要进行管理的群体或个体活动;从心理学角度认识旅游是一种心理感受和体验活动;从地理学角度认识旅游是一种时空经历活动[79];从哲学角度认识旅游是一种跨越时空追求异地身心自由体验的活动[80]。对旅游活动加以解构可以发现:一方面,旅游活动是以旅游者的消费活动为起点,探讨旅游理论研究内容的框架时也应该从旅游者的消费活动开始[81]。旅游者是旅游系统中的动态变量,通过他们的行为不断推动和再造旅游的形式和旅游地,一个地方有了旅游者,人与地、人与人之间产生了互动,形成了一定机制、关系和行为,这个地方才可能称为旅游地[82]。因此,所有的旅游地乃至纳入“旅游”讨论的范畴和对象,都有待于旅游者这一特定主体的消费及体验行为的确证。另一方面,“旅游吸引物是旅游供给系统中最重要的组成部分,它们构成了旅游系统中的活力单元。如果说市场对旅游者提供了推力,那么旅游吸引物提供的则是拉力。旅游吸引物不仅吸引、刺激人们产生旅游的兴趣,同时提供游客满意度。[83]”“旅游吸引物构成旅游的核心,没有旅游吸引物实质上就没有旅游。[84]”

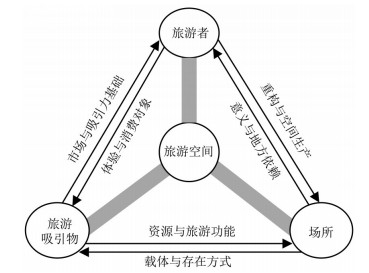

旅游者和旅游吸引物在现象层面往往是纠葛在一起的,旅游者的概念总是相较于特定意义上的旅游吸引物而得以成立[85]。旅游作为一种社会经济现象,其发生、发展是以空间系统为物质载体的[6]。空间(物理)为旅游活动提供了场所,而旅游者与旅游吸引物之间的互动为旅游现象的发生与发展提供前提。旅游者、旅游吸引物和场所构成了理解旅游空间的3个核心术语。因此,“旅游空间”可以被定义为“是以旅游者和旅游吸引物为核心,旅游主客互动过程中所形成的衍生空间”,其实质是被赋予了旅游活动意义的场所。具体来说,旅游空间是一种关系空间和互动空间,其关系与互动机制可以解释为旅游者和旅游吸引物活动,以及围绕其展开的相关主体互动过程在空间上的投影和反映。旅游者的消费动机与行为和旅游吸引物的耦合互动,使得空间具有旅游的意义和表征(图 1)。

|

图 1 旅游空间形成的互动机制 Fig.1 The Interactive Mechanism of Tourism Space |

旅游者是旅游空间的建构主体,旅游吸引物是旅游空间的建构前提。旅游者可以是个体,也可以是群体性的概念。旅游吸引物是对旅游者具有吸引力的各种自然及人文要素,旅游吸引物具有标识意义,是旅游空间形成的关键要素。与此同时,旅游活动的发生总是占据一定的场所,场所不仅仅指向旅游活动的“地方”,也是旅游活动过程中多元主体互动的社会网络和场域(Field)。作为空间存在的形式,“场所”具有相对客观的三大本性:第一是自然环境;第二是长期积累的实体要素;第三是在该地发生的历史事件[86]。场所是旅游者和旅游吸引物的互动舞台,而旅游者与旅游吸引物的互动又赋予场所以旅游意义。从三者的关系来看,旅游者作为主体参与旅游吸引物建构,旅游者需求影响甚至重构旅游空间;旅游吸引物是旅游者体验的对象,强化着场所的旅游功能;场所为旅游者和旅游吸引物的互动提供载体。旅游者、旅游吸引物与场所有机结合,互动共生,造就了旅游空间。

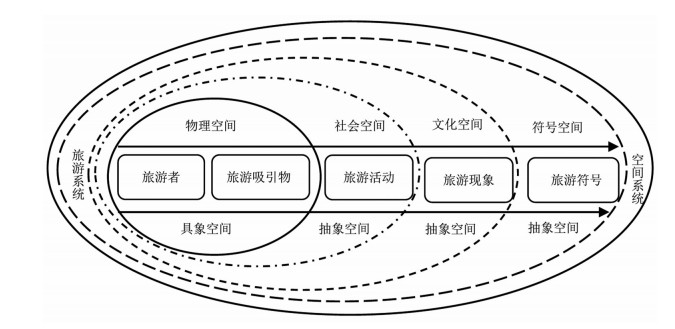

3.2 旅游空间的结构旅游活动涉及不同领域,旅游空间形成于旅游者、旅游吸引物和场所的三角互动之中,而场所作为空间的形式可以指向物理空间、社会空间、文化空间、符号空间等不同层面。引入系统的概念,旅游空间是附着了旅游意义的场所,其生成于旅游系统和空间系统的互动之中。

旅游系统的不同维度(旅游者、旅游吸引物、旅游活动等)与空间系统的不同层次(物理空间、社会空间、文化空间、符号空间等)的耦合,形成旅游空间系统的互动结构(图 2)。从旅游意义出发,旅游者与旅游吸引物互动的物理空间,构成旅游空间研究的“硬边界”,围绕旅游者和旅游吸引物所形成的旅游活动空间和旅游现象空间构成旅游空间研究的“软边界”。

|

图 2 旅游空间系统的互动结构 Fig.2 The Interactive Structure of Tourism Spatial System |

就空间本体来看,物理意义上的空间是具体的现实空间,从精神、社会、文化等任一维度来讨论旅游空间,物理空间本身是构成相对确定的旅游空间系统的基础。而各类旅游主体互动实践影响下,所形成的旅游社会空间、文化空间、符号空间等,是附着在物理空间之上的抽象的非现实空间。没有实体意义上的旅游物理空间,旅游空间本身便无现实性可言。社会关系、文化和符号等作为具体的抽象物,也只有在空间之中并通过空间呈现,其存在的基础是空间性的。

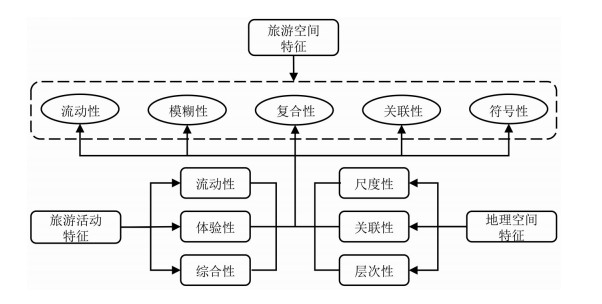

3.3 旅游空间的特征“严格的科学绝不中立于人类事物,试图将自身置于历史之外,最好不过就是产生出严格意义上的善意的伪科学。[87]”抽象的、孤立的、与人类实践活动相分离的空间是不存在。旅游是现代性背景下流动性极强的一种空间实践活动。作为“旅游”和“空间”两个基本概念的复合,旅游空间受旅游活动综合性、体验性、流动性,以及空间的关联性、尺度性、层次性特征的叠加影响,从而具有流动性、模糊性、关联性、复合性与符号性等特征。

旅游空间的流动性。旅游是现代性背景下流动社会的直接表征和推动力,旅游是以异地性和人的流动为核心的,旅游流动将旅游者、地点、情感和意义等交织起来[88]。旅游者在空间上的流动是旅游现象发生和发展的前提。旅游系统的活动也紧紧围绕着旅游者活动进行集散。旅游活动的流动性先天地决定了所有能够纳入“旅游”范畴讨论的空间形式必然具有流动性特征(图 3)。

|

图 3 旅游空间的特征 Fig.3 Characteristics of Tourism Space |

旅游空间的模糊性。任何场所,一旦具有旅游的功能和意义,都可以成为旅游空间。20世纪60年代以来,大众旅游在世界范围内迅速普及和发展,当今任何一个地方都成为了潜在的旅游客源地和旅游目的地,从这层意义上来说,所有的“地方”都可以纳入旅游空间讨论的范畴。与此同时,大众旅游时代,任何一个人也都成为了潜在的旅游者,伴随着旅游走向生活化和平民化,旅游者身份日益模糊,在此背景下,旅游者流动所塑造的旅游空间本身必然呈现出模糊性特征。

旅游空间的关联性。讨论空间必然不能忽视其“尺度”特征。一方面,旅游空间系统在不同尺度下,其空间特征、空间结构、空间关系等存在差异。不同尺度的空间在核心与边缘、功能与结构、物理与精神等不同层面,存在不同的对流与传导、集聚与扩散等的关联互动关系,即尺度间的关联。另一方面,旅游空间系统内部各要素之间以及不同属性层次的空间之间也是开放且耦合的,围绕着旅游者、旅游吸引物、旅游业、旅游接待服务等的组合,体现出旅游空间的要素关联特征。

旅游空间的复合性。一方面,旅游空间是旅游系统要素相互作用的场域,是旅游者、旅游吸引物、旅游活动等多种要素组合互动的空间。另一方面,旅游空间并非只是旅游活动的“容器”,呈现为“物理空间”的属性和特征,其更是旅游者活动影响下,多种社会、文化、精神、关系和符号等互动耦合的场域。理解旅游空间需要从不同类型、不同层次空间的互动关系入手。

旅游空间的符号性。作为旅游空间活动主体的人是符号的动物,旅游是一个主客双方运用符号进行互动的过程。作为体验经济时代背景下的一种特定产物,旅游消费是一种以物品消费为载体的心理、文化需求的满足,具有典型的符号消费属性[89]。“旅游者看到的事物都是由符号组成的,在旅游者的目光凝视下,一切景观都会被赋予符号的意义。[90]”旅游空间是由彰显各种自然、艺术、财富、文化等符号元素所填充的审美和愉悦空间,从旅游者的消费到旅游吸引物的建构都充斥着符号的特征。

4 旅游空间研究展望撇开“空间”研究在不同学科间的差异,即便是在地理学中,空间概念也总是与时代、社会、经济、政治和文化发展状况相结合,共同发展[91]。“地理学空间研究的目的并不是寻求一个真正意义的、正确的空间定义,而应该将精力和焦点放在理解空间幕后的情景上,探讨各类空间社会性生产的过程。”[92]从这层意义上看,研究也只能对“旅游空间”本体进行相对意义上的澄清与讨论。在传统的旅游研究中,旅游空间被视为由旅游目的地、旅游客源地、旅游交通等组成的一种结构,并假定旅游活动和旅游体验发生在目的地,与旅游通道相互区隔开来。在跨学科理论和方法的互动中,研究者们从关注空间的横向扩展和动态演化,到从时空结构的改变探讨空间流动及其对个体或者社会产生的意义[86]。在此背景下,旅游空间研究还有诸多领域有待加强和拓展。

4.1 互视与对话:旅游空间研究学术共同体构建西方空间研究侧重于关注空间的客观物质性和精神性。要么将空间看作是空洞的物理容器,要么将空间看作精神建构的思想性东西[93],而对空间的社会实践性有所忽视,空间仅仅成为社会活动的外在背景。在这种二元论思维形式下,空间被理解为事物的表面现象,被理论化为经验事实和事物关系。“长期以来,我国的旅游学术研究主要是对欧美发达国家学术话语体系的单向度输入和简单模仿。[94]”回顾国内旅游空间研究的相关成果积累,大部分讨论也都指向了旅游地空间、旅游者行为空间、旅游产业发展空间等物理空间,以及旅游者符号感知空间层面,研究重心集中于空间结构、空间差异、空间关系等的描述。作为经验主义的一种空间观,其可以告诉人们是怎么样、可能怎么样,但并不能告诉人们应该怎么样。正因如此,国内外相关研究中,涉及旅游空间尤其是社会空间演变的内在过程、机理以及驱动因素的研究仍十分薄弱。如何在旅游物理、精神、社会空间之间建立起关联和对话的机制,以深入探讨不同类型和层次的旅游空间之间内在的互动过程无疑是亟待学术共同体关注的领域。

由于缺乏对社会空间实践和空间关系的考察,无法弄清社会空间形态产生的原因,导致不同学科及其对空间不同维度的研究之间很难进行对话。只有从不同类型旅游空间的关联和互动关系出发,才能推动旅游空间的研究从“描述”走向“解释”,旅游空间研究学术共同体之间的交流也才真正成为可能。一方面,要拓展旅游空间和旅游地方之间的研究,通过加强学术共同体的建设,并借助于跨学科理论及方法的综合,聚焦旅游物理空间形态与人群活动的互动关系,深入剖析旅游空间形态变化的社会动因及过程。另一方面,要强化旅游空间本土性情景的研究。回溯历史,我国的旅游业走的是先发展入境旅游再发展出境旅游和国内旅游的特色化发展道路。自20世纪90年代以来,国内旅游市场蓬勃发展,旅游业态创新层出不穷,形成了诸多本土化的研究素材和案例。然而,当下的研究在一定程度上忽视了本土化旅游空间的复杂性,涉及旅游空间对象在不同空间尺度下活动差异及关联研究还十分薄弱。面对西方的理论范式和中国的本土经验间存在的矛盾和冲突,只有立足当前国内旅游发展中的种种现实问题,强化对不同空间类型和空间尺度下“本土经验和实践”的观照,在思考解决现实问题的过程中建立起中国自我表达的概念、工具范式和研究话语体系,才能够为国内旅游空间研究学术共同体的建设提供“共鸣”的平台,旅游空间研究也才具有历史的责任感和解决现实问题的生命力。

4.2 划界与跨界:旅游空间研究的学科边界反思作为旅游地理学研究的一个重要领域,旅游空间研究仍有必要强化地理学研究的传统。尺度、空间和人的经验是地理空间分析的三个重要因素[95],而地方的综合、地方间的相互关联和尺度间的相互依存是地理学家观察世界的三个“透镜”[96]。尺度问题是旅游地理学的一种重要特性,“空间关系研究的主体是空间对象之间的各种关系,空间对象具有尺度特征,因而空间关系也具有尺度特征。同一对象在不同尺度下,具有不同的表现形式。[97]”立足地理学的学科边界及属性:一是,应特别关注旅游现象在不同区域尺度中的变化。旅游者、旅游吸引物、旅游活动等在不同尺度下,其空间分布、空间结构和空间作用关系必然是存在差异性的,这是理解旅游现象和现代旅游产业发展规律及特征的重要抓手。二是,对不同类型和不同尺度旅游空间的关联性研究。地理学从来都不将区域当作单独的事物去描述它,而是要去认识地区间的规律性和重现性,以便进行概括。在我们所讨论的旅游空间中,物理空间、社会空间、文化空间、符号空间等是如何关联互动和彼此响应的,某一类型的旅游空间的变化如何作用于其他类型的旅游空间?这些问题的探讨是揭示旅游空间系统变化规律并有效调控的关键所在。三是,旅游空间的研究有必要凸显“时间”维度的特征。正如Harvey强调的:“时空是我们思考和行动的基本概念。对于理解世界和使之理论化,我们的结论将具有深远的意义,重要的是要挑战有关时间或空间的单一的、客观的意义观念。[98]”遗憾的是,在当前整个人文社会科学的知识体系建构中,时间与空间往往是剥离开来的。只有加强对时间维度的关注,旅游空间研究才能打破空间本身尤其是“几何空间”描述的思维定式,从作为“容器”的物理空间转向人与空间的互动关系、互动过程和互动结果,从旅游空间的属性描述走向旅游空间关系的内在机理研究。

立足地理学的学科边界,强调尺度关联和时空演化,虽然可以凸显旅游空间在地理学语境下的学科特性,以彰显研究的深度,避免研究流于表象和形式。但是,这样的论调本身却有违旅游现象和地理学学科发展的特征。旅游空间研究离不开跨学科的视野,旅游现象本身具有极强的综合性,“没有哪一个学科适合于并能够完整的理解旅游,旅游现象研究必须借助于多学科(Multidisplinary)和跨学科(Interdisplinary)的方法。[99]”20世纪60年代以来,人文社会科学研究呈现出空间转向趋势,地理学研究则呈现出社会转向和文化转向的特征。通过学科间的理论和方法借鉴,地理学研究打破了空间研究单一的思维定式,而越来越多着眼于地理事实与和地理现象的时空演变研究,并重点关注于塑造空间格局及秩序的各种政治、社会、文化等因素。这无疑为旅游空间的跨界研究提出了新的命题和挑战。在理论研究方面,流动性、空间生产、空间正义、符号化理论等在旅游空间研究中的介入大有可为。在研究方法层面,在传统地理学量化分析和实证研究的基础上,各种阐释的经验主义的研究方法在旅游空间问题研究中的运用也有着广阔前景。旅游社会空间的研究也成为超越地理学边界开展跨学科对话的重要桥梁。研究者们愈发认识到:“只有建构了研究对象所在的社会空间,分析其结构、关系、差异及动力学原理,才能够真正理解社会实践本身,并真正认识世界。[100]”但是,旅游社会空间的本质是关系性的存在,究竟如何解读、剖析旅游社会空间,当前的研究仍缺乏行之有效的理论和方法。作为社会空间研究理论的核心支撑,空间生产理论也远未形成牢固的研究范式,其虽以自由的思想、深刻的批判、广泛的整合见长,但也带来了松散且晦涩的弊病[101]。当下,空间生产理论的三元辩证法应用也主要指向物理空间层面,其理论感召力无疑是大打折扣的。旅游空间尤其是旅游社会空间的研究仍有待于跨界寻求社会学、文化学、符号学等学科的支持。

4.3 建构与重构:旅游空间研究的地理学想象地理学是研究地理要素或者地理综合体空间分布规律、时间演变过程和区域特征的一门学科[102]。Harvey套用社会学家Mills“社会学想象力”概念提出“地理学想象力”,并指出地理学想象也即是空间意识(Spatial Consciousness),空间是一种社会与历史实践的产物[103]。在Mills看来,“所谓想象力,就是有能力从一种视角转换到另一种视角”,其强调:“不能从一时一地的角度来研究问题。要认识到历史上的多样性,加以比较,从而提出好的研究问题。历史视角帮助我们超越静态分析,有助于认识结构,关注变迁。[104]”旅游空间是旅游地理学关注的焦点,作为母体学科的旅游学和地理学在研究范式上有着诸多相似性,诸如,知识谱系的广泛性、研究方法的综合性和学科发展的应用性等。地理学的想象体现为其理论和方法对旅游空间研究相关背景知识的激活能力。伴随着空间研究的人文主义转向,以及大众旅游现象在世界范围内的普及,“旅游”与“空间”本身都发生了深刻的变革,空间已不仅仅只是为旅游提供活动场所的冰冷的区域。旅游地空间的剧烈变化、旅游者空间流动性增强、旅游空间的符号化、旅游社会空间的重构与正义等诸多复杂问题不断涌现,研究呈现出研究视角的多元化、叙事方法的包容性以及跨学科综合的特征,并彰显出理论批判和反思的特质。地理学想象越来越多地与社会理论融合在一起,并被赋予空间的想象力,社会理论所包含的内容更加广阔,同时也为反思社会理论本身提供了一种有益的思路。通过学科间的交叉和互动,地理学“格局—过程—机制”研究的框架嫁接“空间—时间—社会”分析的三个维度,为旅游空间研究提供了广阔的视野和多元化的方法支撑。叠加“社会—历史”的维度,研究十分有必要强化对不同旅游主体实践下旅游空间形态演化问题的关注。旅游空间系统演化是一个时空交替过程,它既包括时间上的过程发展,同时又表现出空间关系的变化,但现有研究多是从空间维的系统空间结构或时间维的系统发展阶段及功能等方面对系统的单一研究,割裂了系统空间结构与系统功能、系统状态的辩证统一关系,不利于分析系统形成演化的动力机制[105]。只有发挥地理学的想象力和学科知识的包容性,建立旅游时空互视的机制,立足区域旅游发展过程中,不同主体互动的过程及其嵌入空间的特征及差异,才能真正揭示旅游地物理、社会、文化、符号等不同维度空间演进的内在机理,从根本上厘清旅游空间变化的特征和规律。

5 结语空间是人类生存和发展的前提,满足人类生存所需的各种物质生活资料均具有空间形式。人本身也占有一定空间,是空间性的存在。旅游作为现代性背景下,人类追求异地身心自由的一种体验,是一种空间性的实践活动。回溯不同时期、不同学科对空间问题的关注,“空间”有着不同的释义与面向。伴随着地理学研究的“社会转向”和“文化转向”,以及人文社会科学研究的“空间转向”,空间概念的日益丰富,尤其是“社会空间”概念提出后,空间研究成为勾连自然和人文社会科学的重要纽带。“社会空间”研究虽然洞察了后现代发达工业社会的空间异化情形,但该概念使用的普遍化和随意性在一定程度上也造成了“空间”概念的模糊性。旅游地理研究的“地理味”越来越少,甚至被批评为“去地理化”“在奔往他乡的路上忘了故乡。[106]”因此,意图形成一个统一和全面的“旅游空间”的认识无疑是十分困难的。文章通过不同学科视野间的综合,从互动性的视角来探讨旅游空间的内涵和特征,描述更为接近的“旅游空间本体”事实。希冀这一讨论能够抛砖引玉,引起国内学界对旅游空间更多的理论考察和省思,打破将“旅游空间”视为旅游活动“容器”的认识局限,使地理学“格局—过程—机制”的研究范式真正贯穿于旅游社会空间、旅游文化空间、旅游符号空间等研究中,从跨学科立场关注并致力于探索不同关系和不同主体互动影响下,旅游空间演进的内在机理,更为深入地厘清旅游空间变化的特征和规律。

| [1] |

童强. 空间哲学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 2. [Tong Qiang. Space Philosophy[M]. Beijing: Peking University Press, 2011: 2.]

|

| [2] |

亨利·列斐伏尔. 空间的生产[M]. 刘怀玉, 等译. 北京: 商务印书馆, 2021: 71-85, 134-135. [Lefebvre H. The Production of Space[M]. Liu Huaiyu, trans. Beijing: The Commercial Press, 2021: 71-85, 134-135.]

|

| [3] |

庄友刚. 空间生产的历史唯物主义阐释[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2017: 31-32. [Zhuang Yougang. The Historical Materialism of Space Production[M]. Suzhou: Soochou University Press, 2017: 31-32.]

|

| [4] |

海德格尔. 存在与时间[M]. 陈嘉映, 王庆节, 译. 上海: 三联书店, 1999: 122-123, 131. [Heidegger. Being and Time[M]. Chen Jiaying, Wang Qingjie, trans. Shanghai: SDX Joint Publishing Company, 1999: 122-123, 131.]

|

| [5] |

张之沧. 论空间的生产、建构和创造[J]. 学术月刊, 2011, 43(7): 30-36. [Zhang Zhicang. On the production, construction and creation of space[J]. Academic Monthly, 2011, 43(7): 30-36.] |

| [6] |

尹贻梅, 陆玉麒, 邓祖涛. 国内旅游空间结构研究述评[J]. 旅游科学, 2004, 18(4): 49-54. [Yin Yimei, Lu Yuqi, Deng Zutao. A review of researches on tourism spatial structure in China[J]. Tourism Science, 2004, 18(4): 49-54. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2004.04.009] |

| [7] |

郭文. 中国旅游发展笔谈: 旅游空间正义的伦理与实践反思(一)[J]. 旅游学刊, 2017, 32(3): 1. [Guo Wen. Chinese tourism development: Ethical and practical reflection on tourism space justice[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(3): 1. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2017.03.001] |

| [8] |

王祖正, 孙虎, 赵宇茹, 等. 旅游系统的空间分层拓扑结构研究[J]. 人文地理, 2007, 22(5): 84-87. [Wang Zuzheng, Sun Hu, Zhao Yuru, et al. Study on the spatial scalable topological structure of the tourism system[J]. Human Geography, 2007, 22(5): 84-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2007.05.017] |

| [9] |

邹统钎, 高中, 钟林生. 旅游学术思想流派[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 2-3. [Zou Tong qian, Gao Zhong, Zhong Linsheng. Schools of Tourism Academic Thought[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 2-3.]

|

| [10] |

杨新军, 马晓龙. 区域旅游: 空间结构及其研究进展[J]. 人文地理, 2004, 19(1): 76-81. [Yang Xinjun, Ma Xiaolong. Spatial structure and its progress on regional tourism[J]. Human Geography, 2004, 19(1): 76-81. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2004.01.017] |

| [11] |

Pearce D. Tourist Development[M]. New York: Longdman, 1981: 43-51.

|

| [12] |

董培海, 李庆雷, 李伟. 中国旅游流研究的现状、问题及展望[J]. 世界地理研究, 2015, 24(4): 152-162. [Dong Peihai, Li Qinglei, Li Wei. A study on the present situation, problems and prospect of Chinese tourist flow[J]. World Regional Studies, 2015, 24(4): 152-162. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2015.04.017] |

| [13] |

马耀峰, 王冠孝, 张佑印. 中国典型区域入境旅游流空间场效应实证研究: 以四川省为例[J]. 资源科学, 2008, 30(11): 1747-1753. [Ma Yaofeng, Wang Guanxiao, Zhang Youyin. Empirical research on spatial field effects of inbound tourist flows in China: Case study of Sichuan province[J]. Resources Science, 2008, 30(11): 1747-1753. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2008.11.019] |

| [14] |

吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 北京: 中国旅游出版社, 2001: 115-117. [Wu Bihu. Principles of Regional Tourism Planning[M]. Beijing: China Travel & Tourism Press, 2001: 115-117.]

|

| [15] |

章锦河, 张捷, 李娜, 等. 中国国内旅游流空间场效应分析[J]. 地理研究, 2005, 24(2): 293-303. [Zhang Jinhe, Zhang Jie, Li Na, et al. An analysis on spatial field effect of domestic tourist flows in China[J]. Geographical Research, 2005, 24(2): 293-303. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2005.02.016] |

| [16] |

马耀峰, 李天顺, 等. 旅华游客流动模式系统研究[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 13-21. [Ma Yaofeng, Li Tianshun, et al. A Comprehensive Study of Overseas Tourists' Travelling Model in China[M]. Higher Education Press, 2001: 13-21.]

|

| [17] |

薛莹. 旅游流在区域内聚: 从自组织到组织—区域旅游研究的一个理论框架[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 47-54. [Xue Ying. On the regional implosion of tourist flows: From self-organization to organization[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 47-54. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.04.015] |

| [18] |

Matley I M. The geography of international tourism[J]. Annals of American Geodraphers, 1976, 76(1): 65-74. |

| [19] |

Campbell C K. An approach to research in recreational geography [C]//B.C. Occasional Paper no. 7. Vanconver: Department of Geography, University of British Columbia, 1978: 85-90.

|

| [20] |

Lundgren J J. Geographical concepts and the development of tourism research in Canada[J]. Geography of Tourism and Leisure, 1984, 9(1): 17-25. |

| [21] |

杨新军, 牛栋, 吴必虎. 旅游行为空间模式及其评价[J]. 经济地理, 2000, 20(4): 105-108. [Yang Xinjun, Niu Dong, Wu Bihu. Types of problems of ecotourist environment and its protecting counter-measures[J]. Economic Geography, 2000, 20(4): 105-108. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2000.04.023] |

| [22] |

吴必虎, 唐俊雅, 黄安民, 等. 中国城市居民旅游目的地选择行为研究[J]. 地理学报, 1997, 52(2): 3-9. [Wu Bihu, Tang Junya, Huang Anmin, et al. A study on destination choice behavior of Chinese urban residents[J]. Acta Geographica Sinica, 1997, 52(2): 3-9.] |

| [23] |

陈健昌, 保继刚. 旅游者的行为研究及其实践意义[J]. 地理研究, 1988, 7(3): 44-51. [Chen Jianchang, Bao Jigang. A study of tourist behavior and its practical significance[J]. Geographical Research, 1988, 7(3): 44-51.] |

| [24] |

Gunn C A. A Concept for the Design of a Tourism-recreation Region[M]. Mason, MJ: BJ Press, 1965: 25-27.

|

| [25] |

Pearce D. Tourist Development: A Geographical Analysis[M]. London: Longman Press, 1995: 1-25.

|

| [26] |

张捷, 都金康, 周寅康, 等. 自然观光旅游地客源市场的空间结构研究: 以九寨沟及比较风景区为例[J]. 地理学报, 1999, 54(4): 71-78. [Zhang Jie, Du Jinkang, Zhou Yankang, et al. Spatial structure of tourist source areas for the naturally scenic sightseeing places : A case study of Jiuzhaigou[J]. Acta Geographica Sinica, 1999, 54(4): 71-78.] |

| [27] |

李会琴, 罗玉杰, 侯林春. 北部湾城市群旅游经济联系空间结构演变及优化研究[J]. 热带地理, 2023, 43(8): 1586-1598. [Li Huiqin, Luo Yujie, Hou Linchun. Exploring the spatial structural and optimization modes of the tourism economy in Beibu Gulf Urban Agglomeration[J]. Tropical Geography, 2023, 43(8): 1586-1598.] |

| [28] |

程晓丽, 黄国萍. 安徽省旅游空间结构演变及优化[J]. 人文地理, 2012, 27(6): 145-150. [Cheng Xiaoli, Huang Guoping. Evolution and optimization of spatial structure of Anhui tourism[J]. Human Geography, 2012, 27(6): 145-150.] |

| [29] |

陈志军. 区域旅游空间结构演化模式分析: 以江西省为例[J]. 旅游学刊, 2008, 23(11): 35-41. [Chen Zhijun. An analysis of evolutionary spatial structure models of regional tourism: A case study of Jiangxi province[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(11): 35-41. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.11.011] |

| [30] |

吴晋峰, 马耀峰. 旅游客源市场空间结构对比研究[J]. 干旱区资源与环境, 2004, 18(5): 132-136. [Wu Jinfeng, Ma Yaofeng. A comparison research on spatial structures of tourist market[J]. Journal of Arid Land Resources & Environment, 2004, 18(5): 132-136. DOI:10.3969/j.issn.1003-7578.2004.05.029] |

| [31] |

刘大均, 胡静, 陈君子. 武汉市休闲旅游地空间结构及差异研究[J]. 经济地理, 2014, 34(3): 176-181. [Liu Dajun, Hu Jing, Chen Junzi. The spatial structure and disparities of leisure tourism destinations in Wuhan[J]. Economic Geography, 2014, 34(3): 176-181.] |

| [32] |

曹诗图. 旅游城市空间竞争探析[J]. 地域研究与开发, 2003, 22(6): 69-71. [Cao Shitu. Study on the spatial competition among tourism cities[J]. Areal Research and Development, 2003, 22(6): 69-71. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2003.06.017] |

| [33] |

保继刚. 喀斯特石林旅游开发的空间竞争研究[J]. 经济地理, 1994, 14(3): 93-98. [Bao Jigang. Study on spatial competition of stone forest tourism development in Kras[J]. Economic Geography, 1994, 14(3): 93-98.] |

| [34] |

王冠贤, 保继刚. 温泉旅游地特性及空间竞争分析: 以从化新旧温泉为例[J]. 地域研究与开发, 2004, 23(6): 83-87. [Wang Guanxian, Bao Jigang. Research of informational system for the historical relics protection of three Gorgiesreservior region based on RS & GIS[J]. Areal Research and Development, 2004, 23(6): 83-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2004.06.020] |

| [35] |

郑耀星, 林文鹏, 储德平. 海岛型旅游地空间竞争与区域合作研究[J]. 旅游学刊, 2008, 23(12): 58-62. [Zheng Yaoxing, Lin Wenpeng, Chu Deping. A study on the spatial competition and regional cooperation in island-type tourism destinations[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(12): 58-62. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.12.015] |

| [36] |

张凌云. 旅游地空间竞争的交叉弹性分析[J]. 地理学与国土研究, 1989, 5(1): 40-43. [Zhang Lingyun. Cross-elasticity analysis of tourism destination space competition[J]. Geography and Territorial Research, 1989, 5(1): 40-43.] |

| [37] |

吴军. 中国区域旅游合作时空演化特征分析[J]. 旅游学刊, 2007, 22(8): 35-41. [Wu Jun. An analysis of evolutionary characteristics of space-time of regional tourist cooperation in China[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(8): 35-41. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2007.08.011] |

| [38] |

王兆峰, 李丹. 基于交通网络的区域旅游空间合作效率评价与差异变化分析: 以湘西地区为例[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1697-1705. [Wang Zhaofeng, Li Dan. Regional tourism space cooperation efficiency evaluation and difference change based on traffic network: A case of the western Hunan, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1697-1705.] |

| [39] |

Gunn C. A Vacation Scape: Designing Tourist Regions[M]. Austin: University of Texas, 1972: 130-171.

|

| [40] |

Leiper N. The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry[J]. Annals of Tourism Research, 1979, 6(1): 390-407. |

| [41] |

Mill R C. A Morrison. The Tourism System[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1985: 121-132.

|

| [42] |

吴必虎. 旅游系统: 对旅游活动与旅游科学的一种解释[J]. 旅游学刊, 1998, 13(1): 20-24. [Wu Bihu. Tourism system: An interpretation of tourism activities and tourism science[J]. Tourism Tribune, 1998, 13(1): 20-24.] |

| [43] |

Smith S. Recreation Geography[M]. London: Longman, 1983: 23-64.

|

| [44] |

楚义芳. 旅游地开发评价研究[J]. 地理学报, 1991, 46(4): 396-404. [Chu Yifang. A study on the evaluation of tourist areas in China[J]. Acta Geographica Sinica, 1991, 46(4): 396-404. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.1991.04.002] |

| [45] |

吴晋峰, 包浩生. 旅游系统的空间结构模式研究[J]. 地理科学, 2002, 22(1): 96-101. [Wu Jinfeng, Bao Haosheng. Research on the spatial network model of tourism system[J]. Scientia Geographica Sinica, 2002, 22(1): 96-101. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2002.01.018] |

| [46] |

黄金火, 吴必虎. 区域旅游系统空间结构的模式与优化: 以西安地区为例[J]. 地理科学进展, 2005, 24(1): 116-126. [Huang Jinhuo, Wu Bihu. The spatial structure of regional tourism system: Its model and optimization: A case study of Xi'an[J]. Progress in Geography, 2005, 24(1): 116-126. DOI:10.3969/j.issn.1007-6301.2005.01.013] |

| [47] |

陈秀琼, 黄福才. 基于社会网络理论的旅游系统空间结构优化研究[J]. 地理与地理信息科学, 2006, 22(5): 75-80. [Chen Xiuqiong, Huang fucai. Research on tourism spatial structure and its optimization: A network analysis[J]. Geography and Geo-Information Science, 2006, 22(5): 75-80. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2006.05.015] |

| [48] |

翁瑾, 杨开忠. 旅游系统的空间结构: 一个具有不对称特点的垄断竞争的空间模型[J]. 系统工程理论与实践, 2007(2): 76-82. [Weng Jin, Yang Kaizhong. Spatial structure of tourism system: A spatial model for monopolistic competition with asymmetry[J]. Systems Engineering Theory & Practice, 2007(2): 76-82. DOI:10.3321/j.issn:1000-6788.2007.02.009] |

| [49] |

杨国良, 张捷, 艾南山, 等. 旅游系统空间结构及旅游经济联系: 以四川省为例[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2007, 43(4): 24-30. [Yang Guoliang, Zhang Jie, Ai Nanshan, et al. Space structure and tourist economic interrelationships of the tourism system: Taking Sichuan province as an example[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 2007, 43(4): 24-30. DOI:10.3321/j.issn:0455-2059.2007.04.005] |

| [50] |

吴必虎, 唐子颖. 旅游吸引物空间结构分析: 以中国首批国家4A级旅游区(点)为例[J]. 人文地理, 2003, 18(1): 1-6. [Wu Bihu, Tang Ziying. A study on spatial structure of national 4A grade tourism attractions in China[J]. Human Geography, 2003, 18(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2003.01.001] |

| [51] |

杨国良. 论旅游产业空间布局[J]. 四川师范大学学报(自然科学版), 2002, 25(1): 94-98. [Yang Guoliang. On spatial layout of tourism industry[J]. Journal of Sichuan Normal University(Natural Science), 2002, 25(1): 94-98. DOI:10.3969/j.issn.1001-8395.2002.01.027] |

| [52] |

戢晓峰, 梁斐雯, 陈方. 云南旅游交通网络空间布局与优化对策[J]. 经济地理, 2012, 32(11): 52-57. [Ji Xiaofeng, Liang Feiwen, Chen Fang. The analysis of tourism transportation network layout and optimizing countermeasures in Yunnan province[J]. Economic Geography, 2012, 32(11): 52-57.] |

| [53] |

陈岗, 黄震方. 基于交通集成度分析的城市饭店空间布局研究: 以风景旅游城市桂林主城区为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(4): 61-66. [Chen Gang, Huang Zhenfang. A study on the spatial layout of urban hotels based on the analysis of transportation integration degree: Taking urban area of tourist city Guilin as an example[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(4): 61-66. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2009.04.016] |

| [54] |

唐鸿, 许春晓. 长沙市休闲旅游资源空间分布特征及形成机制[J]. 经济地理, 2022, 42(12): 214-223. [Tang Hong, Xu Chuanxiao. Spatial distribution characteristics and formation mechanism of urban leisure tourism resources in Changsha city[J]. Economic Geography, 2022, 42(12): 214-223.] |

| [55] |

王世金, 秦大河, 任贾文. 中国冰川旅游资源空间开发布局研究[J]. 地理科学, 2012, 32(4): 464-470. [Wang Shijin, Qin Dahe, Ren Jiawen. Spatial development and distribution of Glacier tourism in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(4): 464-470.] |

| [56] |

桂榕, 吕宛青. 民族文化旅游空间生产刍论[J]. 人文地理, 2013, 28(3): 154-160. [Gui Rong, Lv Wanqing. Brief discussion on spatial production of ethnic cultural tourism[J]. Human Geography, 2013, 28(3): 154-160. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.03.023] |

| [57] |

孙九霞, 周一. 日常生活视野中的旅游社区空间再生产研究: 基于列斐伏尔与德塞图的理论视角[J]. 地理学报, 2014, 69(10): 1575-1589. [Sun Jiuxia, Zhou Yi. Study on the reproduction of space of tourism community from the perspective of everyday life: Based on theories of Lefebvre and De Certeau[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(10): 1575-1589. DOI:10.11821/dlxb201410015] |

| [58] |

王华, 梁舒婷. 乡村旅游地空间生产与村民角色转型的过程与机制: 以丹霞山瑶塘村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 131-139. [Wang Hua, Liang Shuting. The process and interaction mechanism between rural tourism space production and role change of villagers: A case study of Yaotang village in Mt. Danxia[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 131-139. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.015] |

| [59] |

谢峰, 明庆忠, 侯兵. 居民感知视角下遗产地旅游空间生产研究: 以江苏省无锡市南长街为例[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(4): 131-136. [Xie Feng, Ming Qingzhong, Hou Bing. Research on tourism space production of heritage sites from the perspective of residents' perception: A case study of Nan Chang Street in Wuxi city, Jiangsu province[J]. Areal Research and Development, 2022, 41(4): 131-136. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2022.04.022] |

| [60] |

黄剑锋, 陆林. 空间生产视角下的旅游地空间研究范式转型: 基于空间涌现性的空间研究新范式[J]. 地理科学, 2015, 35(1): 47-55. [Huang Jianfeng, Lu Lin. The paradigm transformation of space in tourism destination From Perspective of Production of space: A new paradigmof space based on emergence of space[J]. Scientia Geographica Sinica, 2015, 35(1): 47-55.] |

| [61] |

郭凌, 王志章, 陈丹丹. 旅游影响下城市历史街区的空间再生产研究: 基于列斐伏尔空间生产理论视角[J]. 四川师范大学学报(社会科学版), 2016, 43(4): 53-60. [Guo Ling, Wang Zhizhang, Chen Dandan. Space reproduction of historical street under the influence of tourism: From the perspective of Henri Lefebvre's space production theory[J]. Journal of Sichuan Normal University (Social Sciences Edition), 2016, 43(4): 53-60. DOI:10.3969/j.issn.1000-5315.2016.04.007] |

| [62] |

郭文, 黄震方. 基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究: 以江南水乡周庄古镇为例[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 117-124. [Guo Wen, Huang Zhenfang. A field theory to the production of multi-dimensional space of cultural heritage tourism destination: A case study of Zhouzhuang ancient town[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 117-124. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.02.019] |

| [63] |

郭文, 朱竑. 旅游空间生产的叠写与认同[J]. 旅游学刊, 2020, 35(11): 1-3. [Guo Wen, Zhu Hong. Over writing and identification of tourism space production[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(11): 1-3.] |

| [64] |

包亚明. 后现代性与地理学的政治[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001: 13-14, 20-21. [Bao Yaming. Post modernity and the Politics of Geography[M]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House, 2001: 13-14, 20-21.]

|

| [65] |

张圆刚, 郝亚梦, 郭英之, 等. 共同富裕视域下乡村旅游空间正义: 内涵属性与研究框架[J]. 经济地理, 2022, 42(11): 195-203. [Zhang Yuangang, Hao Yameng, Guo Yingzhi, et al. Rural tourism spatial justice under the perspective of common prosperity: Connotation and research framework[J]. Economic Geography, 2022, 42(11): 195-203.] |

| [66] |

安传艳, 李同昇, 芮旸. 社会空间视角下全域旅游空间正义性解读[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 142-148. [An Chuanyan, Li Tongsheng, Rui Yang. Interpretation of the spatial justice of holistic tourism from the perspective of social space[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 142-148. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.05.018] |

| [67] |

董培海, 张东强, 李伟. 民族村寨社区参与旅游扶贫的空间生产效应: 以云南省怒江州老姆登村为例[J]. 旅游研究, 2022, 14(4): 57-70. [Dong Peihai, Zhang Dongqiang, Li Wei. Spatial production effect of ethnic village community participating in tourism poverty alleviation: A case study of Lao Mu Deng in Nujiang of Yunnan[J]. Tourism Research, 2022, 14(4): 57-70. DOI:10.3969/j.issn.1674-5841.2022.04.005] |

| [68] |

桂榕, 吕宛青. 符号表征与主客同位景观: 民族文化旅游空间的一种后现代性: 以"彝人古镇"为例[J]. 旅游科学, 2013, 27(3): 37-49. [Gui Rong, Lv Wanqing. Symbol representation and subject-object appositive sight: A case study on postmodernism of ethnic cultural tourism spatial production in Yi People' ancient town[J]. Tourism Science, 2013, 27(3): 37-49. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2013.03.004] |

| [69] |

周梦, 卢小丽, 李星明, 等. 乡村振兴视域下旅游驱动民族地区文化空间重构: 一个四维分析框架[J]. 农业经济问题, 2021(9): 68-79. [Zhou Meng, Lu Xiaoli, Li Xingming, et al. Tourism drives reconstruction of rural cultural space in ethnic areas under the background of rural revitalization: A four-dimensional analysis framework[J]. Issues in Agricultural Economy, 2021(9): 68-79.] |

| [70] |

杨瑾, 马耀峰. 旅游行为意象图相关问题探讨[J]. 人文地理, 2008, 23(5): 108-111. [Yang Jin, Ma Yaofeng. Study on correlative questions about mental map of tourism behavior[J]. Human Geography, 2008, 23(5): 108-111. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2008.05.022] |

| [71] |

谢彦君, 谢中田. 现象世界的旅游体验: 旅游世界与生活世界[J]. 旅游学刊, 2006, 21(4): 13-18. [Xie Yanjun, Xie Zhongtian. Tourist experience in the tourist world: A study in the perspective of phenomenology[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(4): 13-18. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2006.04.008] |

| [72] |

孙洪波. 旅游世界的符号学阐释[J]. 辽宁师范大学学报(社会科学版), 2010, 33(5): 28-31. [Sun Hongbo. Semiology interpretation of the tourism world[J]. Journal of Liaoning Normal University (Social Science Edition), 2010, 33(5): 28-31. DOI:10.3969/j.issn.1000-1751.2010.05.007] |

| [73] |

申峻霞, 张敏, 甄峰. 符号化的空间与空间的符号化: 网络实体消费空间的建构与扩散[J]. 人文地理, 2012, 27(1): 29-33. [Shen Junxia, Zhang Min, Zhen Feng. Symbolized space and spatial symbolization: The construction and diffusion of network-reality shopping space[J]. Human Geography, 2012, 27(1): 29-33. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.01.006] |

| [74] |

杜彬, 李懋, 覃信刚. 文旅融合背景下旅游第三空间的建构[J]. 民族艺术研究, 2020, 33(3): 152-160. [Du Bin, Li Mao, Qin Xingang. Construction of the third space of tourism in the context of the integration of culture and tourism[J]. Ethnic Art Studies, 2020, 33(3): 152-160.] |

| [75] |

苏静, 孙九霞. 民族旅游社区空间想象建构及空间生产: 以黔东南岜沙社区为例[J]. 旅游科学, 2018, 32(2): 54-65. [Su Jing, Sun Jiuxia. On spatial imagination construction and production ofethnic tourist Communities: A case Study of Basha community in southeast of Guizhou province[J]. Tourism Science, 2018, 32(2): 54-65.] |

| [76] |

董培海, 李伟. 建构与批判: 国内旅游研究中的哲学视角反思[J]. 旅游科学, 2019, 33(4): 1-12. [Dong Peihai, Li Wei. Construction and criticism: Reflections on the philosophical perspective in domestic tourism studies[J]. Tourism Science, 2019, 33(4): 1-12.] |

| [77] |

萨拉·L. 霍洛韦, 斯蒂芬·P. 赖斯, 吉尔·瓦伦丁, 编. 当代地理要义: 概念、思维与方法[M]. 黄润华, 孙颖, 译. 北京: 商务印书馆, 2008: 77. [Sarah L. Holloway, Stephen P. Rice, Gill Valentine. Key Concepts in Geography[M]. Huang Runhua, Sun Ying, trans. Beijing: The Commercial Press, 2008: 77.]

|

| [78] |

彭丹. 旅游者的时空观[J]. 北京第二外国语学院学报, 2008, 30(11): 37-41. [Peng Dan. The meanings of tour time and space to the tourists[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2008, 30(11): 37-41.] |

| [79] |

马耀峰, 白凯. 基于人学和系统论的旅游本质的探讨[J]. 旅游科学, 2007, 21(3): 27-31. [Ma Yaofeng, Bai Kai. A probe into the essence of tourism based on the theory of human science and systematology[J]. Tourism Science, 2007, 21(3): 27-31.] |

| [80] |

曹诗图. 对"旅游"概念的进一步探讨: 兼与王玉海教授等商榷[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 116-120. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.01.018 |

| [81] |

余书炜. 论旅游理论研究的内容框架[J]. 旅游学刊, 1997, 12(4): 31-35. [Yu Shuwei. On the framework of tourism theory research[J]. Tourism Tribune, 1997, 12(4): 31-35.] |

| [82] |

斯蒂芬·威廉姆斯, 刘德龄. 旅游地理学: 地域、空间和体验的批判性解读(第三版)[M]. 张凌云, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 108, 169. [Williams S, Lew A A. Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience[M]. Zhang Lingyun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2018: 108, 169.]

|

| [83] |

冈恩. 旅游规划: 理论与案例(第四版)[M]. 吴必虎, 吴冬青, 党宁, 译. 大连: 东北财经大学出版社, 2005: 30. [Gunn C A. Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases[M]. Wu Bihu, Wu Dongqing, Dang Ning, trans. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics Press, 2005: 30.]

|

| [84] |

王宁, 刘丹萍. 旅游社会学[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 10. [Wang Ning, Liu Danping. Sociology of Tourism[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 10.]

|

| [85] |

董培海, 李庆雷, 李伟. 旅游吸引物的符号化研究[J]. 广西民族研究, 2016(6): 162-169. [Dong Peihai, Li Qinglei, Li Wei. A study on symbolization of tourist attractions[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2016(6): 162-169.] |

| [86] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域: 流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1818. [Sun Jiuxia, Zhou shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research: Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1818.] |

| [87] |

Harvey D. Consciousness and the Urban Experience[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1985: xi-xii.

|

| [88] |

张彤, 韦鸣秋, 龙潜颖. 流动性视角下大众旅游者第一居所意义: 基于扎根理论的探索性研究[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 172-179. [Zhang Tong, Wei Mingqiu, Long Qianying. The meaning of mass tourists' primary home from the perspective of mobility: Exploratory research based on grounded theory[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 172-179. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.05.020] |

| [89] |

董培海, 李伟. 西方旅游研究中的符号学线索解析[J]. 旅游学刊, 2016, 31(11): 128-137. [Dong Peihai, Li Wei. A clue and analysis of tourism semiotics in Western research[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(11): 128-137.] |

| [90] |

Urry J. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies[M]. London: Sage, 1990: 78.

|

| [91] |

叶超, 蔡运龙. 地理学思想变革的案例剖析: 哈维的学术转型[J]. 地理学报, 2012, 67(1): 122-131. [Ye Chao, Cai Yunlong. Analyzing the turns of David Harvey's scholarship: A case study on the innovation of geographical thought[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(1): 122-131.] |

| [92] |

Aase T H. Symbolic space: Representations of space in geography and anthropology[J]. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1994, 76(1): 51-58. |

| [93] |

孙全胜. 列斐伏尔"空间生产"的理论形态研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2017: 362-363. [Sun Quansheng. Study on the Theoretical Forms of Lefebvre's "The Production of Space"[M]. Beijing: China Social Sciences Press, 2017: 362-363.]

|

| [94] |

戴斌, 周晓歌, 夏少颜. 论当代旅游发扎理论的构建: 理论、框架与要点[J]. 旅游学刊, 2012, 27(3): 11-17. [Dai Bin, Zhou Xiaoge, Xia Shaoyan. Contemporary tourism development: Concept, framework and highlights[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(3): 11-17.] |

| [95] |

Ittelson W H. Environment perception and contemporary perceptual theory[M]//Ittelson WH(ed). Environment and Cognition New York, Seminar, 1973: 1-19.

|

| [96] |

美国国家研究院地学, 环境与资源委员会、地球科学与资源局重新发现地理学委员会编. 重新发现地理学与科学和社会的新关联[M]. 黄润华, 译. 北京: 学苑出版社, 2002: 77. [GUTTESEN R. Rediscovering Geography New Relevance for Science and Society. Rediscovering Geography Committee, Board on Earth Sciences and Resources, Commission on Geosciences, Environment, and Resources, National Research Council[M]. Huang Runhua, trans. Beijing: Academy Press, 2002: 77.]

|

| [97] |

杜世宏, 秦其明, 王桥. 空间关系及其应用[J]. 地学前缘, 2006, 13(3): 69-80. [Du Shihong, Qin Qiming, Wang Qiao. The spatial relations in GIS and their applications[J]. Earth Science Frontiers, 2006, 13(3): 69-80.] |

| [98] |

哈维. 正义、自然与差异地理学[M]. 胡大平, 译. 上海: 上海人民出版社, 2015: 236. [Harvey D. Justice, Nature and the Geography of Difference[M]. Hu Daping, trans. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2015: 236.]

|

| [99] |

Graburn N H H, Jafari J. Introduction: Tourism social science[J]. Annals of Tourism Research, 1991, 18(1): 1-11. |

| [100] |

刘少杰, 程士强. 西方空间社会学理论评析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2021: 17. [Liu Shaojie, Chen Shiqiang. An Analysis on Western Spatial Sociology Theory[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2021: 17.]

|

| [101] |

叶超, 柴彦威, 张小 林". 空间的生产"理论、研究进展及其对中国城市研究的启示[J]. 经济地理, 2011, 31(3): 409-413. [Ye Chao, Chai Yanwei, Zhang Xiaolin. Review on studies on production of urban space[J]. Economic Geography, 2011, 31(3): 409-413.] |

| [102] |

傅伯杰. 地理学: 从知识、科学到决策[J]. 地理学报, 2017, 72(11): 1923-1932. [Fu Bojie. Geography: From knowledge, science to decision making support[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(11): 1923-1932.] |

| [103] |

胡大平. 地理学想象力和空间生产的知识: 空间转向之理论和政治意味[J]. 天津社会科学, 2014(4): 4-12. [Hu Daping. Geography imagination and knowledge of space production-the theoretical and political implications of the spatial turn[J]. Tianjin Social Sciences, 2014(4): 4-12.] |

| [104] |

查尔斯·赖特·米尔斯. 社会学的想象力[M]. 李康, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2017: 36-38. [MillsCW. The Sociological Imagination[M]. Li Kang, trans. Beijing: The Beijing Normal University Press, 2017: 36-38.]

|

| [105] |

李雪, 董锁成, 李善同. 旅游地域系统演化研究综论[J]. 旅游学刊, 2012, 27(9): 46-55. [Li Xue, Dong Suocheng, Li Shantong. A summary of study on the evolution of tourism regional system[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(9): 46-55.] |

| [106] |

保继刚, 张捷, 徐红罡, 等. 中国旅游地理研究: 在他乡与故乡之间[J]. 地理研究, 2017, 36(5): 803-823. [Bao Jigang, Zhang Jie, Xu Honggang, et al. Tourism geography in China: Between hometown and alien land[J]. Geographical Research, 2017, 36(5): 803-823.] |