为何要探讨文化地理学嵌入人文地理学体系的逻辑?原因大致有四个。

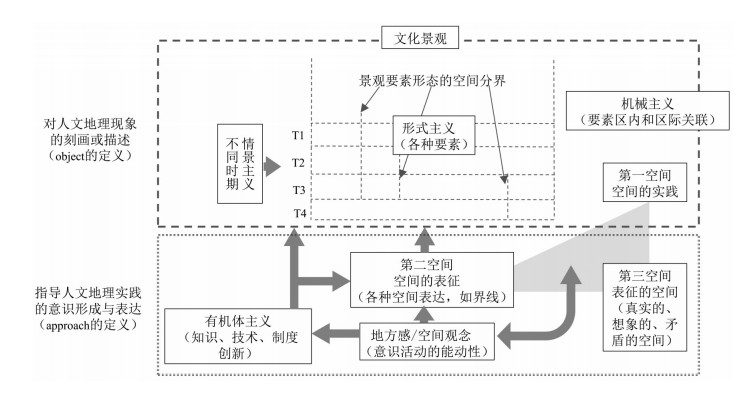

缘由之一:两个文化地理学定义引起的疑义。文化地理学既是人文地理学的一个分支,也是人文地理学的一个流派[1]。前者似乎强调文化地理学的研究对象(Object)是文化;后者似乎强调文化地理学作为一种研究进路(Approach)。索尔和他的团队被学术界称为伯克利学派,他们对自己研究的评述是:既关注人与环境、物质文化,也强调多要素综合的景观解释[2]。这两个定义都被地理学界接受[3],既然如此,它们在什么逻辑框架中是彼此呼应,且不矛盾?这便是本文探究问题的第一个由来。

缘由之二:大量借用其他学科思想后的自省。早期伯克利学派就与人类学、历史学高度交叉[4]。到20世纪90年代新文化地理学出现后,文化地理学者开始转向文化历史,并向当时正在兴起的文化研究寻求方法支撑,如引入了话语、权力、正义、身体、差异、杂糅(Hybridity)、跨国主义、行动者网络、抵抗、越界、表演和表征等。此外还引入了女性主义、马克思主义、批判、精神分析、后殖民和后现代等方法论。自20世纪70年代以来,福柯、巴特、吉登斯、德·塞尔托、本雅明、德勒兹、瓜塔里、列斐伏尔、巴赫金、萨义德、巴特勒、哈拉维、布迪厄、哈贝马斯、拉图尔和拉康等一大批思想家的分析逻辑被文化地理学大量引用[5]。这样势必引起人们质疑文化地理学是否有自己的方法或进路,当然自然地理学面临的此类质疑更突出。

缘由之三:对用空间性作为嵌入方式的发问。有学者认为,今天的文化地理学讨论涉及经济、政治、社会、历史的所有问题。甚至有学者认为文化地理学几乎研究人文地理学的所有话题。如果要守住文化地理学的立场,就要坚持空间性[5]。空间是地理学的一级概念,是否所有的人文地理学分支都用这个概念,将自己的研究嵌入到人文地理学的体系中?抑或还有其他的嵌入逻辑?

缘由之四:国家建设需要各行专家的独特视角。当多个人文地理学分支的学者共同参与国家和地方建设的决策时,文化地理学者有时会涉及生产、消费、城乡规划、文化事业的空间决策。面对人文地理学的同行,文化地理学者在哪些方面可以为经济地理学、聚落地理学的学者提供他们不擅长的决策分析视角或方法?

2 文献综述:梳理出四个嵌入逻辑框架探索文化地理学嵌入人文地理学的体系,需要采用逻辑(Logos)分析。逻辑是思维方式,可作为评价和论证的科学[6]。逻辑通常分为三类:形式逻辑(包括命题逻辑和谓词逻辑)、实质逻辑(也称数理逻辑,包括哲学逻辑、数学逻辑和计算机逻辑等)、实践逻辑(也称辩证逻辑或批判逻辑,研究逻辑思维在日常生活、科学研究和社会实践中的应用和发展)[7]。由于人文地理学兼有科学研究和社会应用的指向,本文采用的是第三种逻辑。经文献分析,可以发现有四种相对清晰的文化地理学嵌入人文地理学体系的逻辑框架。

2.1 世界假说的逻辑框架“世界假说”(World Hypothesis)由美国哲学家派普尔(Stephen Pepper,也译为佩珀)于1942年提出[8]。他在《世界假说》一书中试图展示所有研究问题的来源、要素之间的关联所构成的系统,以及这些系统与传统哲学流派之间的对应关系。80多年过去,这本书依然作为许多学科开展研究的基本逻辑框架[9]。派普尔认为,世界是人们经历感知和认知后,用语言描述出来的。这个过程就是知识生产的过程。人们在认识世界、创造知识时,要借助人们熟悉的隐喻(Metaphor)来理解事物和说明事物。隐喻是一种基础性的认知范型和思维方式,内含一种特殊的概念化过程。派普尔认为许多隐喻可以归为一个根隐喻(Root Metaphor)。无论是隐喻还是根隐喻,它们既可以是一个词,也可以是一个叙事(Nnarrative)[10]。著名哲学家利科(Paul Ricoeur)甚至认为,不以隐喻的方式谈论隐喻是不可能的[11]。这也为人文地理学的定性研究提供了理论依据。

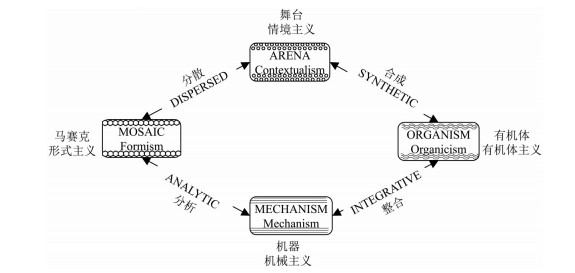

著名地理学家布蒂默(Anne Buttimer)将派普尔提出的六个世界假说中的四个引入到地理学[12],另外两个(泛灵论和神秘主义)被派普尔认为很难用证据来支持,所以不可靠。布蒂默引入的四个分别是:形式主义假说(Formism Hypothesis)、机械主义假说(Mechanism Hypothesis)、有机体主义假说(Organicism Hypothesis)和情景主义假说(Contextualism Hypothesis)。对应它们的根隐喻依次是:马赛克、机器、有机体和舞台(见图 1)。从20世纪初的“科学隐喻”滥觞时期,到20世纪40年代派普尔提出“世界假说”,期间有许多研究成果成为应用“世界假说”逻辑的成功案例。到20世纪末“世界假说”的逻辑框架作为重要的科学哲学之一,被引入到中国[13]。进入21世纪中外关于科学隐喻的讨论依然不断。简而言之,这个逻辑框架将所有具有可验证性的研究分为:定条件(情景主义)、找要素(形式主义)、建关联(机械主义)、辨能动性(有机体主义)。文化地理学可运用四个假说将本分支嵌入人文地理学体系。布蒂默用土地利用的例子解释了如何运用四个假说的逻辑开展分析[14]。

|

图 1 四个世界假说逻辑框架[12]P22 Fig.1 Logical Framework of the Four World Hypothesis |

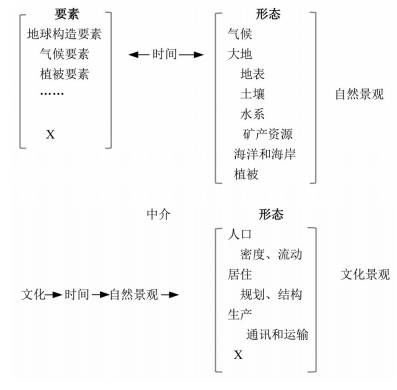

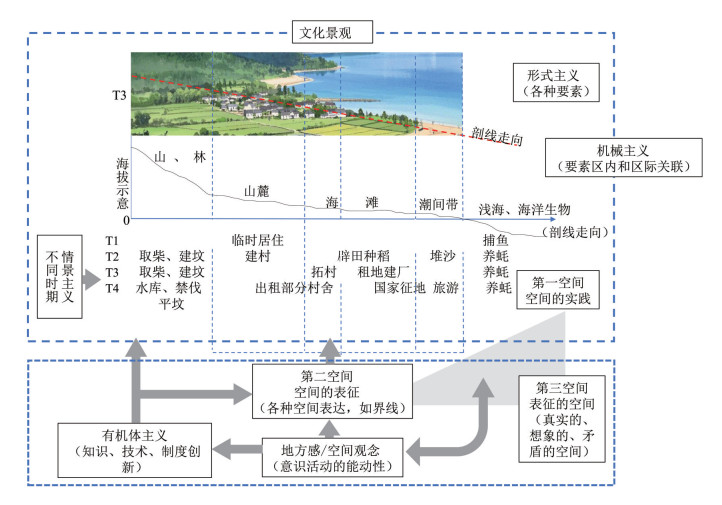

文化景观是施吕特尔(Otto Ludwig Karl Schlüter)首先提出来的[15]。景观首先是多要素构成的综合体,具有整体性;其次景观系统虽有区域性,但是一个空间上开放的系统。索尔(Carl Ortwin Sauer)进一步发展了施吕特尔的文化景观概念,并将之改进为统一地理学的分析逻辑[16]。索尔指出所有的景观都是文化景观,人们将自然描述、改造出来的结果就塑造了文化景观。在景观塑造过程中,文化是能动者,自然区域是中介(见图 2)。这个论点与施吕特尔的文化景观有所不同。索尔的弟子泽林斯基进一步强调文化景观随时间的变化[17]。

|

图 2 文化景观的逻辑框架【16】 Fig.2 Logical Framework of Cultural Landscape Analysis |

索尔用文化景观的逻辑框架有效地展示了区域地理。索尔虽然没有说过自己受到“世界假说”逻辑框架的影响,但是他提出的逻辑框架暗合了“世界假说”的逻辑。索尔的贡献是将“世界假说”的逻辑落实为地理学的景观逻辑框架(见图 2)。在《大地与生命》中的第一篇中,索尔用文化景观逻辑框架,有效地说明了上伊利诺伊河谷地区的地理变化[18]。他首先确定了四个时期(情景主义),而后找到当地的地质、地形、水文、气候、植被、土壤、野火、种植业、农业机械、粮食市场、交通条件等因素,更重要的是找到了早期土著人和欧洲移民两大主体(既体现了形式主义逻辑,也在要素中分离出文化能动者),而后他分析了这些要素组成的人地系统(机械主义),并看到欧洲移民在种玉米和盖房子过程中的能动性(有机体主义)。

索尔及其追随者被学界称为伯克利学派群体,该学派有两个特点:第一,强调带有主体性的综合人地观,赫特纳强调在区域中综合性,而索尔则强调带有主体性的、综合的人地观。第二,强调景观随时间的变化。“世界假说”逻辑框架中的情景主义,其根隐喻也被译为“历史事件”。第三,带有后现代意涵的人地观[19]。索尔强调的不是无机世界的要素关系,而是包含人类在内的有机体世界。这与施吕特尔的研究有很大不同,施吕特尔最扎实的研究体现在《德国中部地图集》(Mitteldeutscher Heimatatlas)中。该书的章目体现了施吕特尔关注的景观主成分:土地、原始时期的历史、领土的历史、聚落、经济与交通、人口和民俗[20]。显然他还未关注到主体的能动性,即文化是不断变化的意识力量。

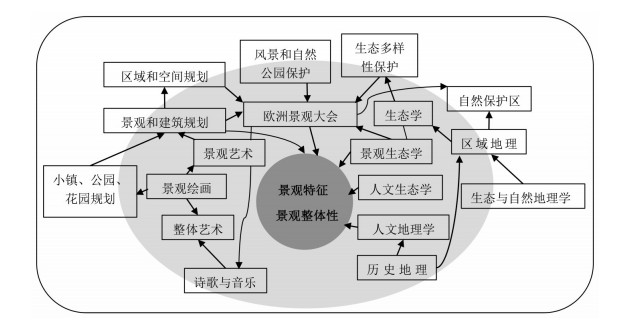

文化景观的逻辑框架可以将人文地理与自然地理紧密联系起来,这体现出该框架坚持了地理学的统一性和整体性。图 3是自然地理学者向文化景观逻辑框架的靠拢,此图左侧有大量文化地理学的“模块”,如绘画、诗学、音乐等,它们支撑了规划、设计、保护等应用模块。在20世纪末欧美地理学家就意识到地理学面临着内部的“隔离”,因此主张坚持景观的逻辑框架。曾任美国地理学家联合会主席,国际地理联合会主席的著名教授阿伯勒(Ronald Francis Abler)支持用景观的逻辑框架应对地理学分化的“挑战”[21, 22]。

|

图 3 与景观整体性研究相关的学科分支[23] Fig.3 The Disciplines Related to the Research on Landscape Integrity |

地方的逻辑框架是在文化景观框架基础上深化了主体能动性。地方(Place)是指被人们赋予意义(Meaning)后的空间[23]。人们赋予地方意义后,就用此意义指导空间实践,如各类“流”的流向、布局等,以及制定促进或阻碍各类流动的正规与非正规制度。以前在人人均为理性经济人的假设下,研究者认为运费率是影响区位地租曲线斜率的重要因素,而今研究者也注意到社会文化因素也影响之[24]。如今,体现文化地理价值的地方分析逻辑已经被人文地理学者,甚至地理学者普遍采用之,用以阐述人们如何理解空间占据(Take Place)的意义或价值[25]。段义孚被地理思想史专家视为文化地理学家[26],他提倡的地方理论可以与政治经济地理学嫁接起来[27]。段义孚在其代表作“人文主义地理学”一文中提出:“一位人文主义地理学者应该思考如何为增加人类福祉做贡献”[28]。这句话确定了文化地理学嵌入人文地理学逻辑框架的重要性,也为总结地理学对人类文明的贡献提供了“审视“路径。

第一种分析主体生成地方意义的逻辑基础是现象学。主要的现象学有四种。①胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)的先验现象学。它通过“悬搁”(Epoché)和“还原”(Reduction)的方法,将人们对世界的理所应当的态度,以及各种预设悬置起来,把目光聚焦于纯粹意识领域。通过本质还原,把握意识的本质结构,比如意向性结构[29]。②梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)的身体现象学。他批判了传统哲学中身心二元论的观点,认为身体不是一个单纯的物质实体,而是我们与世界发生关系的重要中介[30]。在索尔的文化景观逻辑框架中,文化和自然是意义产生的中介,20年后梅洛-庞蒂增加的身体作为中介,强调人们对世界的理解和意义赋予可基于身体体验。③海德格尔的现象学。海德格尔(Martin Heidegger)认为胡塞尔现象学过于关注意识领域,而忽视了存在本身。他提出“此在”(Dasein)是人的存在方式,具有“在世界之中存在”的结构[31]。海德格尔在《存在与时间》中比较了作为商品的钢笔与拿在手中写字的钢笔,它们的“此在”差异是某时刻下多要素关系决定的[32]。④萨特的存在主义现象学。萨特(Jean-Paul Sartre)将现象学与存在主义相结合。他认为存在先于本质,人的存在是一种自由的存在,人在世界中面临着各种选择,并且要为自己的选择负责。与其他现象学流派相比,萨特更强调人的自由和责任在存在中的重要性,以及人在荒诞世界中的处境。西蒙(David Seamon)有个例子整合了上述现象学方法:某冬日夜晚,一男子谢绝了朋友请他留宿的好意,坚持回到自己暖气坏掉的公寓[32]。男子的“悬隔—还原”的思考,在家性(At Homeness)的意象性结构、家的身体感受、他与各种要素关联的(此在)⋯⋯都可以解释他回家的决定。许多学者利用地方逻辑,摸索出分析地方意义生成的步骤。例如段义孚探索的“双向逃避”[33];雷尔夫提出的地方感七个层次[34];西蒙提出的“四分体”(Tetrad)[33]。这些方法都是意象活动的感悟过程,且具有我向性、意象性。由于大多数人文地理学家均能理解地方总是处于不断形成的状态中[35],所以这个逻辑路径也被认可为一个学派。

第二种分析主体生成地方意义的逻辑基础是结构主义。这主要是经济地理学者,他们认为经济过程嵌入地方十分必要[36]。有一部分经济地理学家属于结构主义地理学派,他们首先强调在大的空间格局当中理解地方,或者说大空间格局决定了其中节点的功能;其次认为相对于理解资本、生产要素、商品的空间格局(表层结构),认识控制表层结构的深层结构更为重要。例如所有的现实世界的各种经济“流”都是资本主义经济循环机制推动的。该学派有许多代表人物,这里仅介绍两位。①马西(Doreen Barbara Massey)专门讨论“全球地方感”(A Global Sense of Place)[37]。这个概念有如下要点:第一,地方不是静态的、且无边界。第二,地方并没有单一且独特的“身份标签”,而是充满了内部冲突。全球化可能导致地理发展更加不均衡。马西的经典案例之一是全球化背景下充满内部矛盾的伦敦码头区。第三,因为权力几何(Geometry of Power)决定着地方的社会政治关系,因此需要建立开放的、进步的地方感。②哈维(David Harvey)。他的著述很多,但是总基调都是马克思主义的结构主义地理学。他更为强调资本主义深层机制的解释力,这正是文化地理学关注的意识形态。哈维基于深层机制提出了“空间修复”的表层结构[38]。哈维貌似只讨论资本主义意识形态及其空间表现,但他强调阶级或群体之间用对话和协商来产生新的空间策略,以应对经济危机[39]。哈维的这种分析放弃了“你对我错”的简单判断[40]。迈向开放的对人类文明的思考。

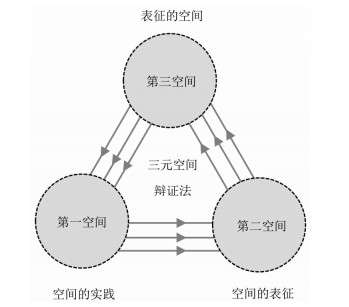

2.4 三元空间辩证法的逻辑框架三元空间辩证法(Trialectics of Spatiality)脱胎于法国哲学家列斐伏尔提出的三元空间[41]。三元空间分别指:空间的实践(感知的空间、第一空间)、空间的表征(构想的空间、第二空间)和表征的空间(生活的空间、第三空间),它们的关系见图 4。三元空间的原型来自马克思所说的三种形式价值理论,即使用价值、交换价值与价值概念的三位一体[42]。苏贾(Edward Soja,也有其他译法)认为列斐伏尔的思路的确存在着一些问题,譬如过分强调社会与空间之间的辩证关系。批评列斐伏尔的人认为,社会—空间辩证法有空间决定论的影子。因此苏贾在社会—空间辩证法的基础上向前发展,他指出每一种空间性都是社会性的,而每一种社会性同时也是空间性的[43],从而提出三元空间辩证法。他强调这三个空间相互联系、作用和转化,共同构成了复杂多样的空间。空间的实践是基础,它产生了具体可感知的空间;空间的表征通过概念和符号定义或规划空间,从而指导空间的实践;表征的空间则是充满各种可能性的生活世界,它既受到空间实践和空间表征的影响,也能反作用于它们,推动三个空间的不断演变。苏贾在《第三空间——去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程》一书中,进一步发展了列斐伏尔的三元空间。例如他以洛杉矶各类族裔的居住区为案例,指出第三空间具有流动性、矛盾性等特点,这些特点会激发人们思考空间的意义[44]。紧紧抓住第三空间,可以帮助文化地理学者不断反思第二空间中的理念,以及第一空间中的实践(经济、社会活动),从而嵌入人文地理学的分析逻辑体系中。哈维的后现代主义地方意义生成逻辑与三元空间辩证法在一定程度上是一致的。文化地理学家克里斯维尔(Tim Cresswell)也用三元空间辩证法重新定义了地方[45]。

|

图 4 三元空间辩证法的逻辑框架[43] Fig.4 The Logical Framework of Trialectics of Spatiality |

本文第二部分介绍了每个“嵌入逻辑”是如何阐释人文地理学现象的。这里用一个村落景观系统(土地利用格局)的演化案例,检验一下同时使用这四个“嵌入逻辑”框架时,是否其中一个逻辑框架或环节是多余的,或不必要的。如果并不多余,那么就证明它们可以彼此补充,进而可以整合在一起。

3.1 鸡山村的土地利用景观格局及其变化鸡山村是本文选择的案例地。它是珠海市香洲区唐家湾镇的一个沿海村落,笔者于2022—2025年到该村考察多次。目前可以查阅到的关于鸡山村名的最早记载出自明代,即嘉靖二十七年(1548)修纂的《香山县志》卷一中的《风土志·坊都》。历史上该村村民多以渔、农为业。清末民初的外交家、教育家、清华大学创始人、第一任校长唐国安(1858—1913年)就是鸡山村人。今天村里人普遍认为,鸡山村的景观中包含文房四宝的元素,因此该村能出文人。这四宝分别是形如笔架的蛇洲岛、宛似墨砚的蛇岛、犹如毛笔的蛇洲岛前礁石,以及像宣纸铺展的海面。它们合称“海上文房四宝”[46]。然而,在珠海推进城乡融合发展的背景下,地理人更为关注鸡山村土地利用景观格局的演变趋势。

图 5展示的是鸡山村四个时期的土地利用格局。第一个时期(T1)尚未形成聚落的时期,那时鸡山还只是一个沿海的小岛屿,偶尔会有船在此停泊。第二个时期(T2)是出现村落到改革开放前,随着江水带来的泥沙在鸡山岛周围沉积,这里的陆地面积扩大,一些迁来的人选择在此安家。鸡山村杨氏、唐氏、何氏、吴氏等的谱牒记录了先祖是在南宋期间从南雄珠玑巷迁居来此。在700多年的时间中,鸡山村从其雏形逐渐发展为一个数千人口的村落[48]。村民既种地栽果,也在沿海建蚝塘养蚝;村落后面的山就成为柴薪来源地和安葬故去亲人的地方。第三个时期(T3)是改革开放后到20世纪90年代中期,在采访中,鸡山村书记和村民(主要被访人名字在本文尾致谢部分)介绍到,随着村子人口规模的增长,村落开始拓居,鸡山村开始兴建村办工厂,后期还将土地外租给在此建厂的多家企业,这个时期在沿海的养蚝进一步发展。第四个时期(T4)从20世纪90年代中期开始至今。这时期除浅海养蚝没有变化外,其他地段的土地利用发生了很大变化。凤凰山水库和中山大学珠海校区的建设征用了鸡山村的土地。前者占用的是山地,后者占用的是沙滩,并依托海滩填海造地。为了保护水源地的生态环境,山上不再允许砍伐柴薪;原来的坟地被迁,村里统一建了“先人纪念馆”(笔者尚未到此考察);村里部分农舍也开始出租给来珠海的务工的外地人员;一部分沙滩辟为旅游休闲用地。

|

图 5 用四个“嵌入逻辑”框架共同分析鸡山村的土地利用格局(作者自绘) Fig.5 Analyzing The Land Use Pattern Of Jishan Village Using The Integration Of The Four "Embedded Logic" Frameworks |

图 5中的文化景观是上面虚线框出的部分,这部分是外显的、物质的存在。而其下面的虚线框是人基于与物质世界相遇后的意识活动及其表达内容。当然,上面虚线框的内容图像和文字,也是笔者基于意识活动的一种景观表达形式。

首先,从“世界假说”切入,鸡山村的文化景观可以分为不同的要素【形式主义】,自然要素如山、林、山麓、海滩、潮间带和浅海、海洋生物等;人文要素如村、田、蚝塘、厂房、水库、墓地等。其次,发掘各要素之间的关系,例如人们将自然要素转变为人类利用的资源【机械主义】;在不同的时代背景下【情景主义】,知识、技术、制度等不同,如T3时期推行改革开放的新制度,鸡山村与外界发生密切的经济联系、人员联系,村落和农田的地方就被替代为厂房和新的民居。鸡山村民掌握的新知识,采用的新技术、执行的新制度是人们基于对世界的认识,自己创造或接受他人的创造,这个过程要发挥主体的能动性【有机体主义】,如在接受了环境保护的理念和制度下,人们建立了先人纪念馆;这些对世界的认识中包含对空间的认识,地理学将之定义为地方感或空间观念,它们被清晰表达出来后就成为空间的表征【第二空间】;还有一些是朦朦胧胧的、说不大清楚的,如将武侯庙建在村外的道理,但是却又指导着人们的空间实践。这样的地方感也被称为非表征;空间的表征是基于空间实践【第一空间】而产生的,它也反过来指导空间的实践,第一、第二空间存在着辩证关系。二者之所以不断互动,是因为在表征的空间【第三空间】中,人们不断发现新的问题、萌生新的理念、构想出新的目标,进而反思空间的实践、空间的表征,这便是三元空间辩证法。例如鸡山村民面对建设水库、保护生态环境的新时代背景,小区域与大区域之间的利益出现矛盾,村民们最后选择放弃在山上建坟的空间实践形式,这是因为他们创新了怀念逝去亡灵的空间表征,从而也意识到自己也可以享受到水库和环境的益处。

在整个分析过程中,我们看到在不同时期人们提升土地利用多维度效益、怀念先祖的文化理念始终未变,这是鸡山村人地方感中的文化内核,也是该村民与外人之间可以共情的主体间性。

4 结论和讨论 4.1 结论及对引言问题的呼应基于上面四个嵌入逻辑的剖析过程,以及借助案例的整合,本文得出两个结论:第一,鸡山村的案例说明,四个“嵌入逻辑”框架虽各有侧重,但可以整合在一起(见 图 6)。第二,文化地理学正是立足于地方感和空间理念的意识力量和穿越时代而不变的文化内核,才能将自身嵌入到人文地理学的体系中。目前有些文学、艺术领域的学者在跨入文化地理学领域时,已经意识到,不能只停留在对地理现象的文学和艺术描述上,而是开始探究艺术如何表达人们的空间意识,以及指导人们空间实践。

|

图 6 四个逻辑整合框架嵌入人文地理学体系的示意图 Fig.6 The Schematic Diagram of the Four Logical Integration Frameworks Embedded in the System of Human Geography |

这两个结论也回应了引言提到的四个问题。①两个文化地理学定义的定义并不矛盾。文化是文化地理学的研究对象,其中的文化的空间逻辑是核心,由之人们理解精神文化如何影响到制度文化、生计文化的空间实践,进而影响到人地关系。②在四个逻辑框架整合过程中,必须借用其他学科的思想,这是不可避免的。就像自然地理学要大量借用其他自然科学理论一样。③文化地理学不但要坚持地理学的空间性,更重要的是以“地方感”或“空间观念”来嵌入人文地理学,乃至地理学的分析框架中。只有这样,才能与其他地理学分支有所区别。④当多个人文地理学分支的学者共同参与国家和地方建设的决策时,文化地理学者有时也会涉及生产、消费、城乡规划、文化事业的空间决策,但是我们的视角更为从物质主义的研究,延展到形而上的意识力量。其中的难点就是建构复杂的逻辑网络,将地方感和空间观念与人们的空间实践嫁接起来。

4.2 学界讨论与嵌入逻辑的关系20世纪末以来,国内外人文地理学界还没有从本质上超越上面四个逻辑框架的新框架。但是出现一些新主张、新讨论。它们丰富了上述逻辑框架内部的逻辑线索。

第一,新文化地理学强调地方感的社会建构逻辑。新文化地理学(New Cultural Geography)是20世纪末出现的文化地理学新趋势[47]。它与前面介绍的四种逻辑框架的关系是:它依然关注地方意义的生成,因为人类最深切的需求之一是要拥有一种与身份和归属感相关的地方感[48],但是它更为强调地方意义(或景观意义)是社会建构的产物。新文化地理努力将地方逻辑框架中的两种意义生成机制结合起来。克里斯维尔在介绍新文化地理学进展时说:景观价值可以归因于无形的社会,是一种文化建构。景观价值包含我们(而非一个人)的地方感和记忆[46]。新文化地理学代表人物有杰克逊(Peter Jackson)和科斯克罗夫(Denis Cosgrove)。后者有一个“高被引”的句子:景观不仅是我们所看到的,还是一种具有历史阶段性的观看方式,景观可被看作更广泛的经济和社会历史的一部分[49]。在科斯克罗夫之前,梅宁(Donald William Meinig)也曾说过:景观意义的起源和影响远远超出了用土地利用来确定的功能,以及人们的身体感知;我们虽然用眼睛看景观,但更重要的是用头脑解读它[50],但是梅宁没有强调意义的社会建构。

第二,拼装理论强调临时的、动态的多要素关联逻辑。多要素通过临时的、动态的关系组合在一起则形成一个“拼装”(Assemblage,也译为集合、拼装体)。拼装体由人类和非人类、有机和无机、技术和自然等异质元素组成。拼装理论强调拼装体开放、临时、去中心化的动态关系。这个分析逻辑与前面的四个逻辑框架均有关,但它的要旨是模糊社会与物质、远和近、结构—能动性等二元范畴之间的界线[51],用以开拓人们思维。有些地理学者认为,没有一种单一的、正确方式来阐述拼装的分析逻辑,该理论不独属于任何一个理论传统或学术风格[52]。因此,我们也不能简单地将拼装理论定义为后现代主义地理学的逻辑。受该理论影响,出现了后人文主义地理学,它否定以人为中心的人文地理学[53],强调“非人类”(Non-human),或者是“超越人类”(More-than- human)的主体性[54];并且否认理念之于经验的绝对优先性。经过这些年的应用,拼装理论也显现出了若干明显的缺点[55]。

第三,基于语言转向与再物质主义互动的地方感阐释。语言转向(Linguistic Turn)首先出现在其他人文社会学科中,而后进入人文地理学。解读地方的意义离不开语言,用意义指引其他人文地理学分支的研究也离不开语言[56]。从20世纪90年代以来,体现语言转向的中外地理研究案例很多。比较遗憾的是,许多体现语言转向的人文地理学研究,多采用哲学和社会学的理论作为底层理论,如阿尔都塞、福柯、吉登斯、巴特勒等人的理论[57, 58]。在越来越多的学者用语言素材开展研究的背景下,也有许多学者提出回到物质主义的研究方法上,如从人类生产和生活的大量废弃物入手,反思人们对自然、对其他地方的人们、对自己的文化价值观[59];再如从国土的角度切入,理解不同政治实体间的对立是国土价值观的对立[60]。段义孚一直主张不能将语言与物质分离开来,他说“一个伟大的城市可以被视为词语和石头的构造”[61]。

相信将来,文化地理学者会提出更多的逻辑,从而更为清晰地阐释自己的工作对其他人文地理学分支的重要价值。

致谢: 中山大学赵莹老师、鸡山村唐社源书记、谭炳新经理、唐范尤先生。| [1] |

Peet R. Modern Geographical Thought[M]. Oxford: Blackwell, 1998: 10.

|

| [2] |

Leighly J(ed). Land and Life: A Selection from the Writing of Carl Ortwin Sauer[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1963: 1-2.

|

| [3] |

Johnson N C, Schein R H, Winders J. Introduction[M]//Johnson N C, Schein R H, Winders J. The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography. Chichester (UK): John Wiley & Sons Ltd, 2013: 1.

|

| [4] |

Norton W. Cultural Geography[M]. Oxford: Oxford University Press, 2000: 30.

|

| [5] |

Duncan J S, Johnson N C, Schein R H. A Companion to Cultural Geography[M]. Oxford: Blackwell, 2004: 2.

|

| [6] |

Hurley P, Watson L. A Concise Introduction to Logic (13rd Edition)[M]. Stamford, CT: Cengage Learning, 2017.

|

| [7] |

陈波. 逻辑学导论(第五版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2023: ⅱ. [Chen Bo. Introduction to Logic (Fifth Edition)[M]. Beijing: Renmin University of China Press, 2023: ⅱ.]

|

| [8] |

Pepper S. World Hypotheses: A Study in Evidence[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1942: 1-10.

|

| [9] |

Scheibe K E, Barrett F J. The narrative as the root metaphor for contextualism[M]//Scheibe K E, Barrett F J. The Storied Nature of Human Life. Cham: Palgrave Macmillan, 2017.

|

| [10] |

Sarbin T R. The narrative as the root metaphor for contextualism [M]//Hayes S C, Hayes L J, Reese H W, Sarbin T R. Varieties of scientific contextualism. Reno, NV: Context Press, 1993: 1-56.

|

| [11] |

Ricoeur P. The Rule of Metaphor: The Creation of Meaning in Language[M]. London: Routledge, 1987: 49-71.

|

| [12] |

Buttimer A. Geography and the Human Spirit[M]. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993: 22.

|

| [13] |

魏屹东. 作为世界假设的语境论[J]. 自然辩证法通讯, 2006, 28(3): 39-45. [Wei Yidong. Context theory as a world hypothesis[J]. Journal of Dialectics of Nature, 2006, 28(3): 39-45. DOI:10.3969/j.issn.1000-0763.2006.03.011] |

| [14] |

布蒂默. 多元视角下的人地关系研究[J]. 地理科学进展, 2013, 32(3): 1-9. [Anne Butimer. Study of human-land relationships from multiple perspectives[J]. Progress in Geographical Science, 2013, 32(3): 1-9.] |

| [15] |

克拉瓦尔. 地理学思想史[M]. 郑胜华, 刘德美, 刘清华, 阮绮霞, 译. 北京: 北京大学出版社, 2007: 112. [Paul Claval. History of Geographic Thought[M]. Zheng Shenghua, et al, trans. Beijing: Peking University Press, 2007: 112.]

|

| [16] |

Sauer C O. The morphology of landscape[J]. University of California Publications in Geography, 1925, 14: 17-33. |

| [17] |

Zelinsky W. The Cultural Geography of the United States (a Revised Edition)[M]. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1992: 67-108.

|

| [18] |

卡尔·索尔. 大地与生命[M]. 梅小侃, 余燕明, 译. 北京: 商务印书馆, 2024: 11-28. [Carl O. Sauer. Earth and Life[M]. Mei Xiaokan, Yu Yanming, trans. Beijing: The Commercial Press, 2024: 11-28.]

|

| [19] |

Editor of Geography Name. Berkeley School[EB/OL]. [2025-02-14]. https://geography.name/berkeley-school/#:~:text=The%20Berkeley%20School%20is%20a%20collective%20term%20applied%20to%20the.

|

| [20] |

Schönfelder G. Otto Schlüters Mitteldeutscher Heimatatlas und Beiträge zur Landeskunde im mitteldeutschen Raum[J]. Hercynia - Ökologie und Umwelt in Mitteleuropa, 2008, 41(2): 187-188. |

| [21] |

Abler R F, Marcus M G, Olson J M. Geography's Inner Worlds[M]. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992: 397.

|

| [22] |

Abler R F. Desiderata for geography[M]//Johnston R J. The Challenge for Geography: A Changing World, a Changing Discipline. Oxford: Blackwell, 1993: 1-24.

|

| [23] |

段义孚. 空间与地方: 经验的视角[M]. 王志标, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 1-3. [Tuan Yi-Fu. Space and place: The Perspective of Experience[M]. Wang Zhibiao, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2017: 1-3.]

|

| [24] |

周尚意. 文化地理学分析中的区位和边界[M]//北京师范大学图书馆(编著). 思享者: 我在北师大听讲座. 北京: 北京师范大学出版社, 2022: 300-323. [Zhou Shangyi. Location and boundary in cultural geography analysis[M]//Beijing Normal University Library. Thoughts: I attended the lectures at Beijing Normal University. Beijing: Beijing Normal University Press, 2022: 300-323.]

|

| [25] |

Gregory D, et al. The Dictionary of Human Geography(5th)[M]. London: John Wiley-Blackwell, 2009: 539.

|

| [26] |

Peet R. Modern Geographical Thoughts[M]. London: Blackwell, 1998: 10.

|

| [27] |

Peet R, Thrift N J. Political economy and human geography[M]// Peet R, Thrift N J. New Models in Geography: The Political Economy Perspective(Vol. 1). London: Unwin Hyman, 1989: 3-29.

|

| [28] |

Tuan Y-F. Humanistic geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1976, 66(2): 266-276. DOI:10.1111/j.1467-8306.1976.tb01089.x |

| [29] |

埃德蒙德·胡塞尔. 纯粹现象学通论[M]. 李幼蒸, 译. 北京: 商务印书馆, 1992: 97-101. [Edmund Husserl. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology[M]. Li Youzhen, trans. Beijing: Commercial Press, 1992: 97-101.]

|

| [30] |

莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 姜志辉, 译. 北京: 商务印书馆, 2001: 106-134. [Maurice Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception[M]. Jiang Zhihui, trans. Beijing: Commercial Press, 2001: 106-136.]

|

| [31] |

马丁·海德格尔. 存在与时间(重译版)[M]. 陈嘉映, 王庆节, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014: 61, 80. [Martin Heidegger. Being and Time[M]. Chen Jiaying, Wang Qingjie, retrans. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2014: 61, 80.]

|

| [32] |

戴维·西蒙. 生活世界地理学[M]. 周尚意, 高慧慧, 译. 北京: 北京师范大学出版社, 2021: 83-84. [Semon D. A Geography of the Lifeworld[M]. Zhou Shangyi, Gao Huihui, trans. Beijing: Beijing Normal University Press, 2021: 83-84.]

|

| [33] |

段义孚. 逃避主义(重译版)[M]. 周尚意, 张春梅, 译. 北京: 商务印书馆, 2024: 1-3. [Yi-Fu Tuan. Escapism (retranslated version)[M]. Zhou Shangyi, Zhang Chunmei, trans. Beijing: The Commercial Press, 2024: 1-3.]

|

| [34] |

爱德华·雷尔夫. 地方与无地方[M]. 刘苏, 相欣奕, 译. 北京: 商务印书馆, 2021. [Edward Relph. Place and Placelessness[M]. Liu Su, Xiang Xinyi, trans. Beijing: The Commercial Press, 2021.]

|

| [35] |

Pred A R. Place as historically contingent process: Structuration and the time-geography of becoming places[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1984, 74(2): 279-297. DOI:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.x |

| [36] |

Harvey D. The condition of post-modernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change[M]. Oxford: Blackwell, 1989.

|

| [37] |

Massey D. A Global sense of place[J]. Marxism Today, 1991, 24-29. |

| [38] |

David Harvey. The Limit to Capital[M]. London and New York: Verso, 1982: 204-235.

|

| [39] |

大卫·哈维. 后现代状况: 对文化变迁之缘起的探究[M]. 阎嘉, 译. 北京: 商务印书馆, 2003: 324-354. [David Harvey. The Conditions of Postmodernity: An Enquiry of the Origins of Cultural Change [M]. Yan Jia, trans. Beijing: The Commercial Press, 2003: 324-354.]

|

| [40] |

赖特·米尔斯. 重要的差异[M]//卡斯特里, 格里高利(主编). 戴维· 哈维——批判性理论. 阎嘉, 毛娟, 译. 北京: 商务印书馆, 2022: 113. [Wright M. Differences that matter[M]//Castree N, Gregory D. David Harvey: A Critical Reader. Yan Jia, trans. Beijing: The Commercial Press, 2022: 113.]

|

| [41] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Donald Nicholson-Smit, trans. London: Blackwell, 1991: 245.

|

| [42] |

大卫·哈维. 跟大卫·哈维读《资本论》第二卷[M]. 刘英, 译. 上海: 上海译文出版社, 2014: 41. [David Harvey. A Companion to Marx's Capital vol. 2[M]. Liu Ying, trans. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2014: 41.]

|

| [43] |

唐正东. 社会—空间辩证法与历史想象的重构——以爱德华·苏贾为例[J]. 学海, 2016(1): 170-176. [Tang Zhengdong. The reconstruction of social-spatial dialectics and historical imagination: A case study of Edward Soja[J]. Academic Ocean, 2016(1): 170-176. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2016.01.020] |

| [44] |

Soja E. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and otherReal-andimagined Places[M]. New York: Wiley, 1996.

|

| [45] |

Cresswell T. Individual place[M]// Douglas I, Huggart R, Perkins C. The Companion Encyclopaedia to Geography[M]. London: Routledge, 2006: 31-41.

|

| [46] |

唐章雄, 谢湜. 鸡山村史[M]. 广州: 南方出版传媒、广东人民出版社, 2014: 10, 1. [Tang Zhangxiong, Xie Shi. The History of Jishan Village[M]. Guangzhou: Nanfang Publishing and Media, Guangdong People's Publishing House, 2014: 10, 1.]

|

| [47] |

Cosgrove D, Jackson P. New directions in cultural geography[J]. Area, 1987, 19(2): 95-101. |

| [48] |

Cresswell T. New cultural geography: An unfinished project?[J]. Cultural Geographies, 2010, 17(2): 169-174. DOI:10.1177/1474474010363845 |

| [49] |

Cosgrove D. Prospect, perspective and the evolution of the landscape idea[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1985, 10(1): 45-62. DOI:10.2307/622249 |

| [50] |

Meinig D W(ed). The Interpretation of Ordinary Landscapes[M]. Oxford: Oxford University Press, 1979: 33-49.

|

| [51] |

DeLanda M. A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity[M]. New York: Continuum, 2006.

|

| [52] |

Anderson B, McFarlane C. Assemblage and geography[J]. Area, 2011, 43(2): 124-127. DOI:10.1111/j.1475-4762.2011.01004.x |

| [53] |

Linder B. Sensing scalarity: Towards a humanistic approach to scale[J]. Progress in Human Geography, 2022, 46(1): 67-85. DOI:10.1177/03091325211018748 |

| [54] |

Lorimer J. Moving image methodologies for more-than-human geographies[J]. Cultural Geographies, 2010, 17(2): 237-258. DOI:10.1177/1474474010363853 |

| [55] |

Kinkaid E. Can assemblage think difference? A feminist critique of assemblage geographies[J]. Progress in Human Geography, 2020, 44(3): 457-472. DOI:10.1177/0309132519836162 |

| [56] |

Philo C. New Words, New Worlds: Reconceptualising Social and Cultural Geography[M]. Lampeter: St. Davids University College, 1991.

|

| [57] |

Mattissek A, Glasze G. Discourse analysis in German-language human geography: Integrating theory and method[J]. Social & Cultural Geography, 2014, 17(1): 39-51. |

| [58] |

Philo C. A 'new' Foucault with lively implications or 'the crawfish advances sideways'[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2012, 37: 496-514. DOI:10.1111/j.1475-5661.2011.00484.x |

| [59] |

Kirsch S. Cultural geography Ⅰ: Materialist turns[J]. Progress in Human Geography, 2013, 37(3): 433-441. DOI:10.1177/0309132512459479 |

| [60] |

Peters K. For the place of terrain and materialist 're'-returns: Experience, life, force, and the importance of the socio-cultural[J]. Dialogues in Human Geography, 2021, 11(2): 195-199. DOI:10.1177/20438206211001024 |

| [61] |

Tuan Y-F. Language and the making of place: A narrative-descriptive approach[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1991, 81(4): 684-696. DOI:10.1111/j.1467-8306.1991.tb01715.x |