2. 徽文化生态安全及文旅融合安徽省哲学社会科学重点实验室, 芜湖 241002

2. Anhui Provincial Key Laboratory of Philosophy and Social Sciences for Huizhou Cultural Ecological Security and Cultural Tourism Integration, Wuhu 241002, China

随着经济社会发展,一些非旅游吸引物的物与现象逐渐演化成旅游吸引物,如实体书店、影视拍摄地、工业遗址[1-3]等,通过社交媒体传播、影视作品渲染、产业结构调整等作用逐步发展为旅游吸引物,差异化、多元化的旅游现象日益彰显。受社会发展、价值观念的驱使,自在事物转变成旅游吸引物的过程中,事物自身物质状态会发生改变并被旅游赋予新的意义,这在中国乡村表现的尤为典型。宁静而淳朴的乡村在现代都市对比下彰显出强大的旅游吸引力[4],有着浓郁地方特色的乡村景观成为乡村旅游吸引物建构的主要对象,如坎儿井[5]、耕作梯田[6],以及一些农事活动、民俗风情和乡村文化[7, 8]等。我国广袤乡村孕育着中华优秀传统文化,为乡村旅游发展提供了资源优势[9]。研究乡村旅游吸引物是对新时代乡村旅游经济社会意义和价值观念的再认识,也是对文旅深度融合背景下乡村旅游发展新路径的探讨。通过建构具有地方特色的乡村旅游吸引物以提升旅游吸引力,对促进乡村旅游的高质量发展及乡村文化的保护、传承和利用具有重要意义。

旅游吸引物的相关研究主要集中在概念辨析[10-12]、旅游吸引物权探讨[13, 14]、旅游吸引物空间分布[15-17]以及旅游吸引物的开发[18, 19]。随着旅游研究的“社会理论”转向,学者们开始强调从社会建构视角去理解旅游吸引物[20]。周欣琪从微博社交媒介切入,探讨故宫雪景旅游吸引物的建构过程模型[21]。舒伯阳以新疆博尔塔拉温泉县为例,提出少数民族地区旅游吸引物建构的方法[22]。李静提出组织者视角下节庆旅游吸引物的建构机制模型[23]。林清清结合社会文化变迁,探讨茶王树旅游吸引物的建构过程,反映了社会意义和时代价值观念的变化特征[24]。对于不同类型的旅游吸引物,已有学者从不同视角研究建构过程和机制,但总体上实证研究类型有限、理论贡献较少。旅游吸引物是社会建构的产物,其建构的实质是意义和价值建构的过程,同时也是旅游吸引物的符号化过程[25]。从建构主义的视角研究旅游现象要从人的角度出发,去把握人的意图和想法,“意义”则是人对旅游现象的理解。乡村事物被建构成旅游吸引物,其独特的客观属性仅仅是基础条件,只有当人们对乡村事物形成相关印象, 并对其产生渴望,乡村事物才能在现实意义上成为旅游吸引物[26],这就是乡村旅游吸引物的符号意义。符号学能解释事物发展的特征和意义转变,揭示意义的深层结构[27],已经成为旅游研究的重要方法。运用符号学相关理论研究乡村旅游吸引物的建构,在深入理解旅游吸引物的形成过程及意义转变方面具有极强的解释力,对乡村旅游吸引物开发具有重要指导意义。

基于此,本研究以江西省婺源县篁岭晒秋这一独具地域特色的乡村文化景观为研究对象,借鉴符号学相关理论,融合实地调研和网络文本数据,探究篁岭晒秋由农俗建构为旅游吸引物过程的特征及价值转变,以此总结乡村旅游吸引物的建构特征,以期为乡村文化的保护与乡村旅游发展提供经验和有益的借鉴,并为旅游吸引物建构研究提供理论参考。

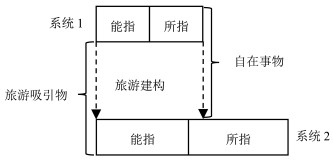

2 符号学理论基础 2.1 符号的双层表意系统Saussure认为符号具有二元结构,由能指和所指构成,其中能指是物体本身的物理属性,即物质载体;所指是物体本身所具有的文化属性和意义[28]。Roland Barthes在此基础上指出符号的所指不仅限于它本身的固定意义,还具有被塑造和改变的可能,认为符号具有双层表意系统[29],“能指+所指”是符号双层表义系统中的第一个层次,在被改造和重新建构中能指会发生改变,同时产生新的所指,形成系统的第二个层次。陈岗指出双层表意系统也同样存在于旅游吸引物的建构中[30],本研究认为自在事物转变为旅游吸引物是循序渐进的过程,可以将旅游吸引物符号的双层表意系统表示成图 1。其中系统1是自在事物的能指和所指,指旅游开发前所具有的模样和性质。旅游会对自在事物进行塑造,使系统1中的能指发生改变,并通过对事物赋予新的意义以提升旅游吸引力,即增加其所指形成系统2。此时,系统1具有的能指和所指作为一个整体被系统2包含。借助符号双层表意系统,陈岗从理论上分析了旅游城市化和商业化是自在景观转变为旅游景观的必然结果[31]。符号的双层表意系统已被研究证明可以作为探究事物发展和转变过程的重要研究视角,但在旅游领域的实证研究还缺乏探索,篁岭晒秋旅游吸引物的建构过程涉及乡村旅游开发、乡村文化的保护、传承和利用,可以拓展符号双层表意系统实证研究应用范畴。

|

图 1 旅游吸引物符号的双层表意系统 Fig.1 The Double Layer Representation System of Tourist Attraction Symbol |

1976年社会学家Mac Cannell将旅游吸引物生产过程称为景观的“神圣化”过程,并提出符号吸引理论(又称景观神圣化理论)以解释旅游吸引物的形成和发展,该理论揭示了现代社会中旅游吸引力产生的动力机制[32],认为旅游吸引物的建构可以划分为五个阶段:命名阶段、取景与提升阶段、神圣化阶段、机械复制阶段和社会复制阶段[33]。Jacobsen探讨北海角从海岬发展成重要景区的过程,发现符号吸引理论在实证研究中存在各阶段并存的现象[34]。Tanja选取北欧四个旅游景点为研究对象,通过多个案例测试符号吸引理论的实用性,发现不同案例地存在不同特征[35]。Seaton通过探讨滑铁卢战争遗址的历史演变,分析了符号吸引理论的普遍适用性,认为其适用于当代景点和历史遗迹的演变分析[36]。席建超、马秋芳等运用符号吸引理论分别探究了雍和宫、秦兵马俑的旅游开发过程[37, 38]。符号吸引理论已被证实能够探究旅游发展的过程,在不同的旅游案例中有着不同的体现。

符号吸引理论认为旅游吸引物的建构是不断赋予新意义打造神圣化景观的过程,反映了旅游吸引物从量变到质变,逐步形成旅游者欢迎的旅游吸引物的过程[39],旅游吸引物的神圣化是旅游吸引物意义的提升与转变,也是双层表意系统中旅游吸引物能指和所指的转变。因此本研究认为,借鉴符号吸引理论,探究旅游吸引物建构过程中能指和所指的转变,具有可探讨性及可行性。以符号吸引理论为路径、符号学的双层表意系统为视角,可以更为清晰系统地理解和解释乡村旅游吸引物的建构过程和特征。

3 研究设计 3.1 研究对象篁岭隶属于江西省婺源县,海拔500米左右,地处江南丘陵,有着六百多年历史近150户人家,是典型的徽州山地村落,晒秋是篁岭村由来已久的农事活动。受山地自然环境影响,位于古徽州地区的篁岭村,通过就地取材依山建造徽派木质晒楼,独栋造型精巧,整体排布规整、错落有致,晒场搭建方式极具地方特色。每逢秋季晾晒时节,篁岭村的晒场景象规整、集中、壮观,审美价值颇高。2009年旅游企业全面收购篁岭村原址建筑物产权,异地搬迁修缮保护,集中开发运营,以“篁岭晒秋图”为核心意象打造景区独具特色的主题品牌符号。如今举办晒秋节的乡村遍布全国各地,晒秋已然成为中国乡村旅游重要的旅游吸引物,篁岭作为晒秋文化主要策源地,因景观独特、审美价值高,其旅游吸引力和社会影响力依然是其他同类晒秋景观所无法比拟的。以篁岭晒秋作为乡村旅游吸引物的研究对象,具备典型性和代表性。

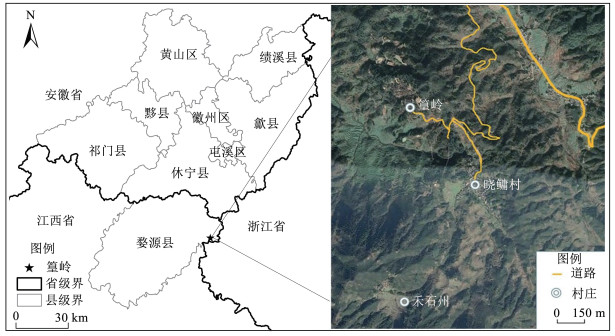

本研究探讨篁岭晒秋从农俗转变为旅游吸引物的全过程,资料收集分为旅游吸引物和农俗两类。其中旅游吸引物资料收集以篁岭景区为案例地,农俗资料收集采取空间换时间的方法,选取邻近的晓鳙村和禾石州两个案例地。篁岭晒秋是徽州文化与山地文化结合而形成的乡村景观,同种景观也存在于未参与旅游开发的晓鳙村和禾石州两个徽州山地村落,因此本研究选取三个案例地,地理位置如 图 2。通过晒秋农俗和旅游吸引物对比,可以更清晰地探讨篁岭晒秋由农俗被建构成旅游吸引物的过程及特征转变。

|

图 2 案例地区位图 Fig.2 Location of the Case Area |

本研究基于实地调研和网络文本数据。①实地调研数据:研究团队分别于2022年6月12日—18日和2022年8月6日—8日前往婺源县走访调研三个山地村落,通过观察法和访谈法对政府、村民、景区工作人员和景区管理者等群体展开调查,收集图片资料和访谈资料。此次调研有效访谈人数共40人次,其中政府人员1人次、村民27人次、景区工作人员7人次、景区管理者5人次,获得访谈录音文本11.4万字。文章涉及访谈引用的群体分别编码为:政府(ZF)、村民(CM)、景区工作人员(GZ)以及景区管理者(GL)。②网络文本数据:以篁岭景区的微信公众号“婺源篁岭晒秋人家”为主要来源,自2014年试营业至2022年12月,篁岭景区在其微信公众号上共发布1300余篇文章,笔者通过逐篇阅读,整理和提取与篁岭晒秋相关的内容,并辅以政府报告、发展规划、书籍文献、新闻报道、微博文本数据,进行相互验证、相互补充,为全面、综合、科学地研究篁岭晒秋发展历程夯实基础。

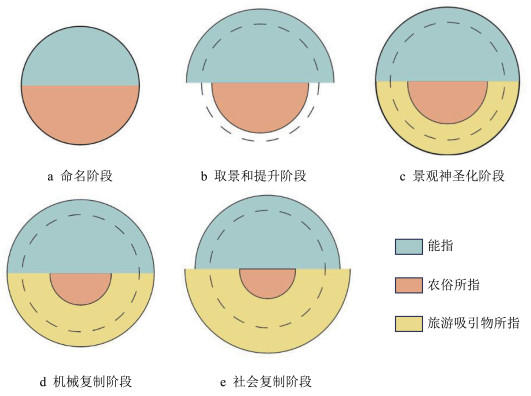

4 篁岭晒秋旅游吸引物的建构过程 4.1 命名阶段Mac Cannell认为,将有价值的物体从相似的物体中分隔出来,是景观神圣化的第一步,命名能起到这样的作用,代表着对描述对象的认识和理解。篁岭坐落于徽州山地中,旅游开发前交通闭塞,但其独特的美学价值和文化价值依然吸引来大山外的驴友和摄影师,“最早是七几年上海来的一批游客,拍了几个晒秋的镜头,后来陆陆续续都有人来拍照”(CM-7),旅游吸引力得到肯定,篁岭晒秋的开发潜力逐渐显现。事物是否具有价值,需要进行大量的遴选工作,包括对其历史、美学、经济、社会等价值进行评估,“篁岭开发前,我们公司的领导前前后后去了好多趟考察才确定下来的”(GL-5)。篁岭晒秋作为自在景观受关注之初,被旅游者采用了地名加活动的“篁岭晒秋”简洁命名方式进行传播,传播范围小、方式单一,旅游企业入驻后,为保持篁岭晒秋已积攒的知名度,继续沿用“篁岭晒秋”这一名称。命名阶段的篁岭晒秋,其能指是晒秋活动的物质载体,即粮食、晒盘和晒楼等。所指是农事活动,具有浓厚的乡土气息,本阶段作为自在事物的篁岭晒秋能指与所指并未发生变化(图 3a)。

|

图 3 篁岭晒秋旅游吸引物的建构过程 Fig.3 The Construction Process of Huangling Drying Harvest Tourism Attractions |

取景阶段是建构框架阶段,即确定旅游吸引物范围的过程。2009年婺源当地企业婺源县乡村文化发展有限公司,通过与村民协商,将篁岭所有村民迁至山脚下的全新安置房,从而获得篁岭村所有旧房的产权,集中打造篁岭晒秋景观。提升阶段是打造旅游景观的过程,晒秋作为乡村农俗,在现代化进程下逐渐衰落,一方面是木质晒楼被新式建筑替代,“钢筋水泥的新房子建起来快也方便,以前的木头房子不好建的,住起来也不方便了”(CM-12),经济条件较好的晓鳙村村民说道;另一方面是晒秋活动的逐渐衰减,“现在出去打工的人多了,村里人少,吃不了那么多,就少种一点少晒一点”(CM-10),空心化严重的禾石州村民解释说。复兴和修缮篁岭晒秋成为打造旅游景观的第一步。旅游企业斥资修缮保护篁岭旧屋,异地搬迁30多栋徽式古建筑,老宅古建筑的修复、迁入,使晒秋景象更为壮观、文化气息更加浓厚。2014年,篁岭景区开放试营业,统一置换晒竿、编制晒盘,粮食一匾一食的规整摆放并对晾晒时间统一安排。“我们一般早上把晒匾推出去后就开始工作,只要不下雨都不收,中间也不会去动它,等没有游客快关门的时候,我们在下班前20分钟统一把晒匾收回来”(GZ-4)。通过改造篁岭晒秋物质载体提高其审美价值,晒秋农俗的所指则在能指被改造的过程中不可避免的开始衰退。

“篁岭那边晒的时候都慢慢地晒,晒好好的(整齐)给游客看。在我们这里,四五点钟就要起床干活,就把要晒的东西切一下拿去晒,不会晒的那么好的(整齐),不然来不及去干活”(CM-17),晓鳙村村民说道。据研究者观察,晓鳙村和禾石州村民在晾晒过程中,会对农作物进行翻晒与整理,且晒盘里往往晾晒多种粮食,除此之外,竹制品、厨具等日常生活用具的晾晒也会用到晒盘。受地势影响各家各户房屋朝向不同,光照时间不一,收晒匾时间各异。篁岭景区农忙不再,作为旅游吸引物的篁岭晒秋与农民日常生产生活的关系日渐淡化,阳光的重要性降低,与自然环境的关系逐渐脱离,篁岭晒秋的农俗所指逐渐降低。在取景和提升阶段的篁岭晒秋自身的能指即物质载体不断改造升级,逐渐商业化。这一阶段是篁岭晒秋能指提升,也是农俗所指减弱的阶段(图 3b)。

4.3 神圣化阶段景观神圣化阶段是旅游吸引物建构的关键阶段,这一阶段主要指旅游吸引物内涵的拓展、文化的挖掘以及价值的提升,是加强塑造旅游吸引力和创建旅游所指阶段。景区开发之初,以篁岭晒秋为题创作的艺术作品,建构了“人间烟火气”“诗意”“世外桃源”等艺术表征,打造篁岭晒秋旅游吸引物的意象。2014年篁岭晒秋被文化部评为“最美中国符号”,知名度迅速提升。每逢国家重要节日,篁岭都会以农作物拼接出相关图案,借用晒秋的方式给国家送上“淳朴”、“传统”的祝福,成为众所周知的“爱国村”。2015年立秋,篁岭景区举办了首届篁岭晒秋文化节,在展现农耕习俗的同时将二十四节气文化融入旅游,借助立秋节的传承节气文化提升了篁岭晒秋的文化品味。2019年篁岭将旅游与教育相结合,开展研学旅游,增加篁岭晒秋的教育意义。2020年篁岭晒秋节入选国内旅游宣传推广典型案例,独特的“乡土味”形式,回应了当下乡村旅游热点;同年,婺源晒秋习俗被列入《上饶市第五批市级非物质文化遗产代表性项目名称》。“篁岭受关注是一次偶然,但一次的偶然让它保持这么长时间的关注,还是因为好多东西一直都在改革的。如果你不去创新,就会落后,所以我们要一直去了解市场需要什么,适应这个市场,抓住游客的心理。”(GL-1)。在篁岭晒秋旅游吸引物的建构过程中,旅游需要不断赋予新的意义推动篁岭晒秋旅游发展。

为了提升篁岭晒秋的观赏性塑造其独特性,由外地引进的造型奇特颜色靓丽的瓜果被展示在晒盘中。“那些奇瓜异果颜色好看,长的好玩,不是我们景区自己种的,需要去外地采购”(GL-3)。除此之外,反季节的蔬菜也会进行晾晒,“反季节的时候那个东西种不出来,要用大棚的菜,需要到市场去采购”(GL-3)。晒盘里的农产品和本土的链接开始弱化,靠山吃山、靠水吃水的乡村农事活动转变成不再只依赖本土供给的景观展演。为游客能更深入了解晒秋农耕文化,景区开展活态晒秋展演,将篁岭晒秋的静态展示拓展至晒秋大妈田里采摘、晒竿晾晒和美食制作三个流动环节,让游客体验更完整的乡村农俗。篁岭晒秋的农事意义即农俗所指进一步下降。简单的农事活动被赋予了一系列新的意义:诗意烟火气、爱国、乡土味、教育等,篁岭晒秋旅游吸引物建构的过程中不断赋予晒秋新的意义,旅游吸引物所指快速增长(图 3c)。

4.4 机械复制阶段篁岭晒秋的旅游形象趋于稳定,进入机械复制阶段,此阶段是指通过与旅游吸引物相关的文字资料、照片、物品等“附属物”的复制进行传播,提高旅游吸引物知名度。景区内篁岭晒秋形象通过建筑、个性广告牌、美食名称等方式不断加以强化,售卖的明信片、马克杯、T恤等文创产品印上篁岭晒秋图,强化并以此延续旅游者对篁岭晒秋的印象。市场营销上,篁岭景区微信公众号和微博皆以篁岭晒秋为名、晒秋图为头像,在各大流量平台广而告之,利用网络参赛赢奖、网络红人达人会等举办各种活动,不断扩大篁岭晒秋的知名度。

除了在文创产品和市场营销中进行篁岭晒秋的形象复制,产品销售也抓住晒秋农产品形象,畅通篁岭农产品干货售卖的销售渠道。景区内店铺售卖的干货,不再只是本地农产品,“景区里卖的东西不完全是晒的东西,卖的干货也不全来自本地,有景区自己种的,也有从周围农民那里收购来的,还有从外地拿货来的”(GZ-6)。2020年篁岭开通农产品网络销售渠道,游客可直接在网上购买篁岭的农产品。2021年9月成立婺源篁岭文农产品开发有限公司,销售“篁岭有礼”等农产品,“将晒秋的相关食物进行加工,比如辣椒做成辣椒酱,或者其他的产品通过我们这里卖出去,这也是晒秋带来的一种收入”(GL-5)。晒秋已经从农业经济转变成旅游经济,晒秋农俗具有的农事价值发生转变,农俗所指进一步降低。该阶段复制营销篁岭晒秋形象,其能指并未发生明显改变,而旅游赋予的新意义得以推广,即旅游吸引物所指进一步增加(图 3d)。

4.5 社会复制阶段社会复制阶段是旅游吸引物建构的最终阶段,指随着旅游吸引物知名度不断提升,城市、地区和地方团体等借用旅游吸引物名称进行命名。旅游吸引物的社会价值和影响力不断提高,建构为代表地方的符号时,地方团体会通过借用其命的方式以实现提升自身意义的再建构,同时促进旅游吸引物社会价值再次跃升。社会复制阶段是社会对旅游吸引物的建构,篁岭晒秋尚未进入这一阶段。此阶段主要是旅游吸引物社会价值的提升,则旅游吸引物所指继续增加,而能指变化较小(图 3e)。

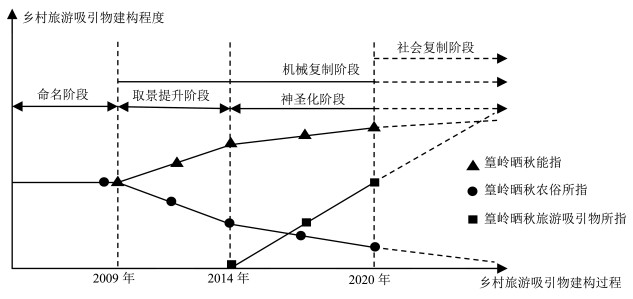

5 乡村旅游吸引物建构的符号学分析引入符号学中的“能指”明确“旅游吸引物物质载体”并以“所指”具化“旅游吸引物意义”,结合符号学理论,尝试归纳篁岭晒秋旅游吸引物建构的符号系统(图 4),总结乡村旅游吸引物建构的特征及规律,可以较清晰地探究旅游如何塑造了乡村旅游吸引物。

|

图 4 篁岭晒秋旅游吸引物建构的符号系统 Fig.4 Huangling Drying Harvest Tourism Attraction Construction of Symbol System |

篁岭晒秋旅游吸引物的建构在2009年进入取景与提升阶段,旅游企业对篁岭进行大规模改造的同时也开始设计和宣传篁岭晒秋形象,因此机械复制阶段与取景和提升阶段同时出现。2014年,篁岭景区开放试营业,篁岭晒秋被不断赋予新价值,旅游吸引物所指从神圣化阶段开始快速增长,这些新的价值随社会发展和价值观念的变化而变化,因此神圣化阶段将一直伴随乡村旅游吸引物的发展。这种多阶段并存的现象在已有研究也有发现[35-38],与雍和宫和秦兵马俑[37, 38]旅游发展不同的是,篁岭晒秋尚未进入社会复制阶段,这与乡村旅游吸引物的时代性和价值的不稳定性有关。雍和宫和秦兵马俑的“能指”“所指”转变是在历史长河中进行的,沉淀出深厚的历史文化价值,形成了重要且稳固的旅游吸引力。进入社会复制阶段,并不仅仅是社会团体对其旅游价值的认可,更多的是对其社会文化价值的认同。而乡村旅游吸引物的发展逐渐由“改造后的能指”和“新赋予的旅游意义”所决定,受社会文化环境和主流价值观影响,随旅游者不断转变的消费偏好、旅游产业的发展趋势而变化。由于社会价值与理想的变化, 旅游者会寻找新的旅游吸引物作为变化了的价值与理想的符号。篁岭晒秋作为农事活动的物理寿命也许可以持久,但作为乡村旅游吸引物的社会价值可能是有限的,其社会影响时间也可能是有限的,而命名是符号长久表达的方式,因此乡村旅游吸引物的建构难以进入社会复制阶段。

从符号学二元结构理论来看,乡村旅游吸引物的建构过程是能指和所指相互转化、循序渐进的过程。探究建构过程中能指、所指的转变规律,总结出乡村旅游吸引物的建构特征如下:

(1)物质载体的改造升级。乡村旅游吸引物的建构首先是对其物质载体即乡村景观和基础设施的修缮和改造。一方面,部分乡村文化景观在现代化进程下日益衰落,乡村景观的修复,既是对乡村文化的复兴,也是提高乡村旅游吸引物审美价值的必要过程。另一方面,经济基础薄弱的乡村需要改善交通、住宿、餐饮等基础设施条件,才能推动旅游等现代化产业的发展。在此过程中,乡村旅游吸引物逐渐商业化、现代化。

(2)农事价值的日益降低。一旦自在事物受到旅游者关注,旅游活动就会改变自在事物的价值和意义。以农民生产生活为主的乡村农俗转化为旅游吸引物,物质载体的改造升级必然会使乡村旅游吸引物的农事价值发生转变,农业经济转变为旅游经济,其所具有的农事价值日益降低,来自乡村事物的本真性旅游吸引力逐渐减退。

(3)旅游意义的不断赋予。随着乡村事物在旅游开发过程中本真性的降低,及其可模仿性较强,乡村旅游吸引物的建构面临着挑战。维持旅游吸引力的方法就是不断建构新的旅游发展路径,被建构的过程就是人为塑造吸引物的过程,旅游者对乡村旅游吸引物的认知逐渐转化为被塑造出的部分。乡村事物由原本的“能指+农俗所指”转变为“改造后的能指+旅游吸引物所指”,决定乡村旅游吸引物发展的是改造升级后的旅游景观和新赋予的旅游意义。

6 结论与讨论 6.1 结论本研究以符号学理论为基础,通过文献梳理出符号学双层表意系统和符号吸引理论在本研究中的适用性,并将两个理论分别作为研究视角和路径,探究乡村旅游吸引物建构过程中的阶段性特征和意义转变,结合实际调研数据和网络数据,对篁岭晒秋旅游吸引物的建构过程进行实证分析,所得结论如下:

(1)篁岭晒秋旅游吸引物的建构,经历了命名阶段、取景和提升阶段、神圣化阶段以及机械复制阶段,目前尚未进入社会复制阶段。建构之初是修缮外部形态以打造乡村旅游景观,这种对物质载体的改造升级影响了晒秋与当地农民、自然环境之间的关系;在提升旅游吸引力的过程中,篁岭晒秋与本土的链接逐渐减弱,最后由农业经济转变为旅游经济,篁岭晒秋的农俗所指日益降低。

(2)为了扩大篁岭晒秋的旅游吸引力,需要对其不断赋予新的旅游价值,诗意烟火气、爱国、乡土味、教育等,是乡村旅游符合旅游者的消费偏好、顺应旅游产业的发展趋势,推陈出新对篁岭晒秋赋予的价值,这些新的旅游价值具有现代性和商业性,随社会发展和价值观念的变化而变化,难以产生稳定的吸引力。

(3)乡村旅游吸引物建构具有一定特征,旅游开发使乡村事物吸引力由原本的乡村农业景观和农事价值转变为旅游开发后的乡村旅游景观和新赋予的旅游价值。决定着乡村旅游吸引物发展的将是旅游开发对乡村事物物质载体的改造升级,以及旅游价值的不断创造与赋予。

6.2 讨论符号学在旅游研究中的应用,不仅促进了旅游社会学学科体系的建立,还极大地扩展了旅游研究的深度和广度[40],丰富了旅游地理学有关旅游资源和旅游吸引物的研究内涵。从建构主义视角研究乡村旅游吸引物,扩充了对乡村旅游吸引物是什么的理解,也因此从理论基础和概念框架上扩大了旅游资源的研究范围。本研究对符号学的双层表意系统与符号吸引理论结合进行了首次尝试,便于清晰地梳理旅游吸引物建构过程中的意义转变,总结旅游吸引物的建构特征及规律,为符号学在旅游吸引物建构的研究中提供新的路径和视角。在理论和实践的双重探索下,本研究对乡村文化景观的旅游开发与形象建构具有重要的价值。

篁岭晒秋旅游吸引物建构的个案研究具有一定局限性和特殊性,首先是对于乡村旅游吸引物建构研究的局限性,篁岭晒秋作为农事活动被建构成乡村旅游吸引物,尺度较小,旅游活动发展、影响有限。而大尺度的乡村旅游吸引物如乡村旅游村镇等研究对象,更易发展成为影响力大、知名度高的旅游吸引物,也许可以为乡村旅游吸引物建构提供其它有价值的探索。本研究探讨篁岭晒秋农事活动的旅游建构过程,但对其旅游吸引力的完整性挖掘不够,如篁岭古村的历史和生态背景在旅游吸引物建构过程中的符号化讨论还存在不足。其次,乡村旅游吸引物的建构路径具有特殊性,不同类型旅游吸引物的吸引力有所不同,旅游吸引物建构过程中能指和所指的转变特征有所差异,未来研究可以对更多类型旅游吸引物的建构进行探讨,如文学类旅游吸引物、网红类旅游吸引物等。本研究是从旅游吸引物本身切入研究其建构过程,不同的建构主体对旅游吸引物有着不同的建构期待,各利益相关者在建构过程中是如何相互作用的,同样值得探讨。

| [1] |

李少琦, 孙海燕, 刘苏禾, 等. 近20年中国新型实体书店的时空演变及其影响因素——基于西西弗、言几又和"猫空"数据的分析[J]. 经济地理, 2020, 40(10): 67-73. [Li Shaoqi, Sun Haiyan, Liu Suhe, et al. The spatio-temporal evolution and its influencing factors of the new-style brick-and-mortar bookstores in China in the past 20 years[J]. Economic Geography, 2020, 40(10): 67-73.] |

| [2] |

Kim S, Kim S, Petrick J F. The effect of film nostalgia on involvement, familiarity, and behavioral intentions[J]. Journal of Travel Research, 2019, 58(2): 283-297. DOI:10.1177/0047287517746015 |

| [3] |

Szromek A R, Herman K, Naramski M. Sustainable development of industrial heritage tourism: A case study of the industrial monuments route in poland[J]. Tourism Management, 2021, 83: 104252. DOI:10.1016/j.tourman.2020.104252 |

| [4] |

Liu Y S, Li Y H. Revitalize the world's countryside[J]. Nature, 2017, 548(7667): 275-277. DOI:10.1038/548275a |

| [5] |

崔峰, 王思明, 赵英. 新疆坎儿井的农业文化遗产价值及其保护利用[J]. 干旱区资源与环境, 2012, 26(2): 47-55. [Cui Feng, Wang Siming, Zhao Ying. The value of agricultural cultural heritage and its protection and utilization in Xinjiang Karez[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2012, 26(2): 47-55.] |

| [6] |

周小凤, 张朝枝, 蒋钦宇. 遗产化与旅游化对地方文化记忆系统的影响——以元阳哈尼梯田为例[J]. 人文地理, 2022, 37(4): 182-191. [Zhou Xiaofeng, Zhang Chaozhi, Jiang Qinyu. The influence of heritage and tourism on local cultural memory system: A case study of Hani Terrace in Yuanyang[J]. Human Geography, 2022, 37(4): 182-191. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.04.021] |

| [7] |

郑诗琳, 黄焕, 张晓梦, 等. 全球地方化背景下乡村旅游地治理模式转变与发展要素互动——以四川省成都崇州市竹艺村为例[J]. 地理科学, 2022, 42(8): 1474-1482. [Zheng Shilin, Huang Huan, Zhang Xiaomeng, et al. The transformation of governance mode and interaction of development factors of rural tourism destination under the background of global localization: A case study of Zhuyi Village in Chongzhou City, Chengdu, Sichuan Province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(8): 1474-1482.] |

| [8] |

Guo Z F, Sun L. The planning, development and management of tourism: The case of Dangjia, an ancient village in China[J]. Tourism Management, 2016, 56: 52-62. DOI:10.1016/j.tourman.2016.03.017 |

| [9] |

Vaart J H P V D, Palang H, Antrop M, et al. Towards a new rural landscape: Consequences of non agricultural reuse of redundant farmbuildings in Friesland[J]. Landscape and Urban Planning, 2005, 70(1/2): 143-152. |

| [10] |

Weidenfeld A. Iconicity and 'flagshipness' of tourist attractions[J]. Annals of Tourism Research, 2010, 37(3): 851-854. DOI:10.1016/j.annals.2010.02.007 |

| [11] |

Lawton L J. Resident perception of tourist attractions on the Gold Coast of Australia[J]. Journal of Travel Research, 2005, 44(2): 188-200. DOI:10.1177/0047287505278981 |

| [12] |

张进福. 物之序: 从"旅游资源"到"旅游吸引物"[J]. 旅游学刊, 2021, 36(6): 45-59. [Zhang Jinfu. The order of things: From tourism resources to tourism attractions[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(6): 45-59.] |

| [13] |

保继刚, 杨兵. 旅游开发中旅游吸引物权的制度化路径与实践效应——以"阿者科计划"减贫试验为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(1): 18-31. [Bao Jigang, Yang Bing. The institutionalized path and practical effect of tourism attraction property in tourism development: A case study of the poverty reduction experiment of Azerke Plan[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(1): 18-31.] |

| [14] |

左冰, 保继刚. 旅游吸引物权再考察[J]. 旅游学刊, 2016, 31(7): 13-23. [Zuo Bing, Bao Jigang. Tourism attracts reexamination of property rights[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(7): 13-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2016.07.007] |

| [15] |

朱明, 史春云, 高峰, 等. 长三角旅游吸引物城乡空间分异特征[J]. 地理科学, 2022, 42(8): 1455-1462. [Zhu Ming, Shi Chunyun, Gao feng, et al. Spatial differentiation of tourism attractions between urban and rural areas in Yangtze river delta[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(8): 1455-1462.] |

| [16] |

Suzuki K, Wakabayashi Y. Spatial analysis of tourist attractions listed in Japanese and English guidebooks to Tokyo[J]. Journal of Geography, 2008, 117(2): 522-533. DOI:10.5026/jgeography.117.522 |

| [17] |

李亚娟, 陈田, 王婧. 黔东南州旅游吸引物空间结构研究[J]. 资源科学, 2013, 35(4): 858-867. [Li Yajuan, Chen Tian, Wang Jing. Study on spatial structure of tourism attraction in southeastern Guizhou Province[J]. Resources Science, 2013, 35(4): 858-867.] |

| [18] |

Doyle J, Kelliher F. Bringing the past to life: Co-creating tourism experiences in historic house tourist attractions[J]. Tourism Management, 2023, 94: 104656. DOI:10.1016/J.TOURMAN.2023.104656 |

| [19] |

宁泽群, 金珊. 798艺术区作为北京文化旅游吸引物的考察: 一个市场自发形成的视角[J]. 旅游学刊, 2008, 139(3): 57-62. [Ning Zequn, Jin Shan. An examination of 798 Art Zone as an attraction for cultural tourism in Beijing: A perspective of spontaneous market formation[J]. Tourism Tribune, 2008, 139(3): 57-62. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.03.015] |

| [20] |

马凌, 朱竑. 旅游研究中建构主义方法论的合法性基础及其方法应用——兼议旅游世界的本质[J]. 旅游学刊, 2015, 30(7): 100-107. [Ma Ling, Zhu Hong. The legitimacy basis and application of constructivism methodology in tourism research: Also on the nature of tourism world[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(7): 100-107. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.07.010] |

| [21] |

周欣琪, 郝小斐. 故宫的雪: 官方微博传播路径与旅游吸引物建构研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(10): 51-62. [Zhou Xinqi, Hao Xiaofei. Snow in the Forbidden City: A study on the transmission path of official microblogs and the construction of tourist attractions[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(10): 51-62. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2018.10.011] |

| [22] |

舒伯阳, 黄猛. 体验链条产业化: 旅游吸引物构建的一种系统方法——基于新疆博尔塔拉温泉县的个案研究[J]. 人文地理, 2013, 28(4): 108-113. [Shu Boyang, Huang Meng. Industrialization of experience chain: A systematic approach to tourism attraction construction based on a case study of Bortala Hot Spring County, Xinjiang[J]. Human Geography, 2013, 28(4): 108-113. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.04.017] |

| [23] |

李静, 戴光全. 组织者视角下节庆旅游吸引物的符号化生产——以广府庙会为例[J]. 中国生态旅游, 2021, 11(2): 190-202. [Li Jing, Dai Guangquan. Symbolic production of festival tourism attractions from the perspective of organizers: A case study of Guangfu Temple Fair[J]. Journal of Chinese Ecotourism, 2021, 11(2): 190-202.] |

| [24] |

林清清, 保继刚. 茶王树的诉说: 作为旅游吸引物被建构的过程及其折射的环境变迁[J]. 旅游学刊, 2015, 30(8): 77-87. [Lin Qingqing, Bao Jigang. The story of the Tea King Tree: The process of being constructed as a tourist attraction and the change of its environment[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(8): 77-87. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2015.08.008] |

| [25] |

马凌. 社会学视角下的旅游吸引物及其建构[J]. 旅游学刊, 2009, 24(3): 69-74. [Ma Ling. Tourism attraction and its construction from the perspective of sociology[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(3): 69-74. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2009.03.016] |

| [26] |

谢彦君, 彭丹. 旅游、旅游体验和符号——对相关研究的一个评述[J]. 旅游科学, 2005, 19(6): 1-6. [Xie Yanjun, Peng Dan. Tourism experience and symbols: A review of related research[J]. Tourism Science, 2005, 19(6): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2005.06.001] |

| [27] |

李幼蒸. 历史符号学[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003: 91-93. [Li Youzheng. Historical Semiotics[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2003: 91-93.]

|

| [28] |

彭丹. 旅游符号学的理论述评和研究内容[J]. 旅游科学, 2014, 28(5): 79-94. [Peng Dan. A review of the theories and research contents of tourism semiotics[J]. Tourism Science, 2014, 28(5): 79-94. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2014.05.008] |

| [29] |

罗兰·巴尔特. 符号学原理[M]. 李幼蒸, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 55-58. [Lauret Karl Barth. Principles of semiotics[M]. Li Youzheng, Trans. Beijing: China Renmin University Press, 2008: 55-58.]

|

| [30] |

陈岗. 旅游吸引物符号的双层表意结构与体验真实性研究[J]. 人文地理, 2012, 27(2): 50-55. [Chen Gang. Research on the double-layer ideographic structure and experience authenticity of tourist attraction symbols[J]. Human Geography, 2012, 27(2): 50-55. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2012.02.009] |

| [31] |

陈岗, 黄震方. 旅游景观形成与演变机制的符号学解释——兼议符号学视角下的旅游城市化与旅游商业化现象[J]. 人文地理, 2010, 25(5): 124-127. [Chen Gang, Huang Zhenfang. The semiotic explanation of the formation and evolution mechanism of tourism landscape also discusses the phenomenon of tourism urbanization and tourism commercialization from the perspective of semiotics[J]. Human Geography, 2010, 25(5): 124-127. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2010.05.024] |

| [32] |

董培海, 蔡红燕, 李庆雷. 迪恩·麦肯奈尔旅游社会学思想解读——兼评《旅游者: 休闲阶层新论》[J]. 旅游学刊, 2014, 29(11): 115-124. [Dong Peihai, Cai Hongyan, Li Qinglei. Dean Mac Cannell's interpretation of tourism sociology and comments on "Tourists: A New Theory of Leisure Class"[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(11): 115-124. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2014.11.013] |

| [33] |

麦肯奈尔. 旅游者: 休闲阶层新论[M]. 张晓萍, 等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2008: 46-49. [Mac Cannell. Tourists: A New View of Leisure Class. Zhang Xiaoping, et al, trans[M]. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2008: 46-49.]

|

| [34] |

Jacobsen J S. The making of an attraction[J]. Annals of Tourism Research, 1997, 24(2): 341-356. DOI:10.1016/S0160-7383(97)80005-9 |

| [35] |

Lytynoja T. The development of specific locations into tourist attractions: Cases from Northern Europe[J]. Fennia, 2008, 186(1): 15-29. |

| [36] |

Seaton A V. War and thanatourism: Waterloo 1815-1914[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(1): 130-158. DOI:10.1016/S0160-7383(98)00057-7 |

| [37] |

席建超, 葛全胜, 成升魁, 等. 符号吸引理论与旅游资源发展模式的实证分析——以雍和宫为例[J]. 资源科学, 2006(3): 114-119. [Xi Jianchao, Ge Quansheng, Cheng Shengkui, et al. An empirical analysis of the theory of symbolic attraction and the development mode of tourism resources: A case study of Lama Temple[J]. Resources Science, 2006(3): 114-119.] |

| [38] |

马秋芳, 孙根年. 基于符号学的秦俑馆名牌景点形成研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(8): 66-70. [Ma Qiufang, Sun Gennian. Study on the formation of famous scenic spots in the Museum of Qin Terra-cotta Warriors based on semiotics[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(8): 66-70.] |

| [39] |

马秋芳, 孙根年, 张宏. 基于Web的省域旅游地品牌符号表征比较研究[J]. 旅游学刊, 2011, 26(3): 43-49. [Ma Qiufang, Sun Gennian, Zhang Hong. Comparative study on brand symbol representation of provincial tourism destination based on Web[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(3): 43-49.] |

| [40] |

董培海, 李伟. 西方旅游研究中的符号学线索解析[J]. 旅游学刊, 2016, 31(11): 128-137. [Dong Peihai, Li Wei. Analysis of semiotic clues in western tourism research[J]. Tourism Tribune, 2016, 31(11): 128-137.] |