2. 苏州大学 文化与旅游发展研究院, 苏州 215123;

3. 中国科学院 地理科学与资源研究所, 北京 100101

2. Academy of Culture and Tourism Research, Soochow University, Suzhou 215123, China;

3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

消费是旅游发展的逻辑基础,旅游消费是推进城市高质量发展的现实动能。党的二十大报告指出应着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用。新阶段,消费转型升级趋势明显,《中国居民消费发展报告》显示,消费向服务消费和个性多样化消费转型升级[1]。作为消费市场的重要组成部分,旅游消费市场也呈现新发展特征,出现休闲、高端和小团、深度精品等品质化趋势。随着人们对美好生活需求的日益增长,舒适性成为游客出行的重要因素,舒适性是品质化的直接体现,是空间环境给人们带来的内心愉悦感[2]。完善的基础设施、商业环境和文化旅游资源禀赋,使城市旅游具有强吸引力,以旅游产业激发城市消费潜力和资源存量,已成为城市高质量发展的现实动能。城市旅游景区是城市旅游产业发展的微观缩影,是人们高品质生活需求和激发城市活力的重要空间载体,城市旅游景区舒适性是驱动游客流动、进行消费行为决策的重要源泉动力。因此,在新发展阶段,以舒适性为视角探索城市旅游景区消费持续增长是推动旅游消费转型升级和建设宜居城市的关键路径。

旅游消费是在开展旅游活动前、中、后的全过程中,所产生食、住、行、游、购、娱等方面的花费支出[3, 4]。在研究内容上,当前旅游消费研究趋向于宏观性研究,主要基于面板统计数据和住户调查数据,探究整个旅行过程中旅游消费的预测[5]、群体差异性[6, 7]及其影响因素[7];而聚焦于微观旅游景区内部的消费行为研究近些年来较少,少量研究涉及动机[8]、体验[9]和时空行为模式[4]等。在探究微观旅游景区游客消费行为发生的驱动因素时,学者聚焦于家庭收入、消费预算、旅行同伴、客源地等游客个人特征因素[4]以及设施环境、服务管理、价格等景区内部因素[8],较少考虑到景区周边环境对景区内游客消费的影响。随着经济社会发展和旅游休闲消费的增长,街区、商圈等成为文化旅游供给的新空间[10],景区及其周边邻近街区共同组成城市旅游景区消费场景,街区与景区相互联动、共生发展,二者的消费紧密相关。

在消费升级背景下,居民消费需求从物质生存型向发展享受型转变,对物品或服务的局部性消费上升到地方整体的舒适性消费[11]。舒适性也常被理解为舒适物,体现人们对美好生活的追求,是消费升级重要引擎,舒适性及其要素对消费的影响研究逐渐兴起,其中,城市是舒适性消费的核心空间。刘凯强[12]认为人们的消费需求向城市中心靠拢,城市成为文化、娱乐、休闲购物等舒适性空间,各类舒适物的合理配置扩展了消费场域张力;武优勐等[13]认为购买力逐渐流向舒适性较高水平的城市,这些城市提供较高的环境质量、开放度、包容性和休闲活动等,能够吸引人才和高新技术企业聚集,进而促进城市消费升级。然而舒适性对消费的影响研究仍处于理论构建的初步阶段,学者们多基于政策和现实状况进行定性描述,少数研究将消费和舒适性联系在一起,测度消费舒适性的影响效应[13]、空间分布[14]和消费场景模式[15]等,但多为宏观研究且仍未揭示舒适性对消费的具体影响程度。在旅游研究领域中,舒适性是消费的重要因素,舒适性氛围营造能够呈现出不同的消费集聚形态[15]。现有旅游舒适性的研究集中于舒适性对游客的吸引,即高舒适性的旅游地能够显著促进游客做出前往旅游地的消费决策,游客更倾向于气候宜人、交通便捷、设施完善和服务优质的景区游玩[16, 17],而对游客到达旅游地后游玩过程中微观消费行为的影响研究较少。

综上,近些年来旅游消费趋向于宏观性区域研究,而微观景区游客消费行为研究较少,且景区外部环境因素较少被考虑;其次,舒适性能够提升城市消费水平,也是旅游消费的关键驱动力,但现有研究缺少舒适性对游客到达城市旅游景区后消费行为的微观透视。因此,本文认为景区内部及其邻近街区共同构成城市旅游景区消费场景,并基于城市舒适性理论,构建城市旅游景区舒适性评价指标体系,以苏州乐园森林世界景区(简称苏州乐园)为例,通过消费场景构建模型、影响效应和中介效应模型等方法,测度城市旅游景区舒适性对景区内和街区消费差异的影响效应和机制。

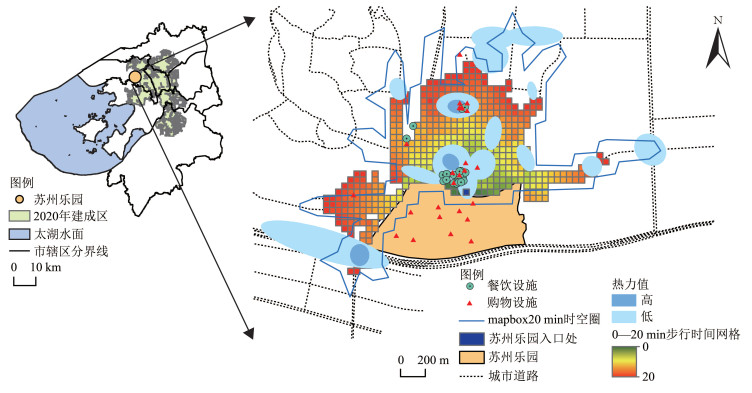

2 研究方法与数据来源 2.1 研究区域苏州乐园位于苏州市高新区建成区内,是苏州“四角山水”西南生态片区重要的生态游乐类城市旅游景区(图 1)。自1997年开园以来,苏州乐园以森林为主题、以生态为理念、以旅游为主体,积极践行生态旅游的发展路径,逐渐占领苏州市本地消费市场,并辐射长三角地区周边消费市场。但2020—2022年,在整体旅游业市场衰退情况下,苏州乐园游客消费水平呈现滑坡式下降,2023年重大公共卫生风险防范进入新阶段后,旅游消费持续复苏。与此同时,《江苏省“十四五”消费促进规划》中明确苏州培育建设国际消费中心城市。在现实需求与政策支持的双重背景下,构建微观城市旅游景区消费场景,有效促进消费水平,对苏州市优化城市消费环境、壮大城市商业发展能级和促进品质化消费具有重要的现实意义。因此,本文选择苏州乐园作为研究区具有充分的代表性。

|

图 1 苏州乐园20 min步行时空圈 Fig.1 Suzhou Paradise 20 min Walk Time and Space Circle |

城市旅游景区舒适性是通过景区舒适性为主、街区舒适性为辅的“景区—街区”双向嵌入高质量发展模式,进而使游客愉悦的体验感知。因而街区舒适性以商业配套和休闲游憩为主要体验感知,景区舒适性则充分体现游客游玩全过程体验感受。根据《旅游休闲街区等级划分》(LB/T082-2021)(简称《街区标准》)和《旅游景区质量等级的划分与评定》(修订)(GB/T17775-2003)(简称《景区标准》)中关于旅游休闲街区和旅游景区质量的等级标准,街区舒适性和景区内舒适性均需要体现交通、卫生、安全、业态设施、服务管理、景观和绿化环境等指标,除此外,景区内舒适性还包括游览过程中涉及的旅游产品、活动以及购票、标识设施等。

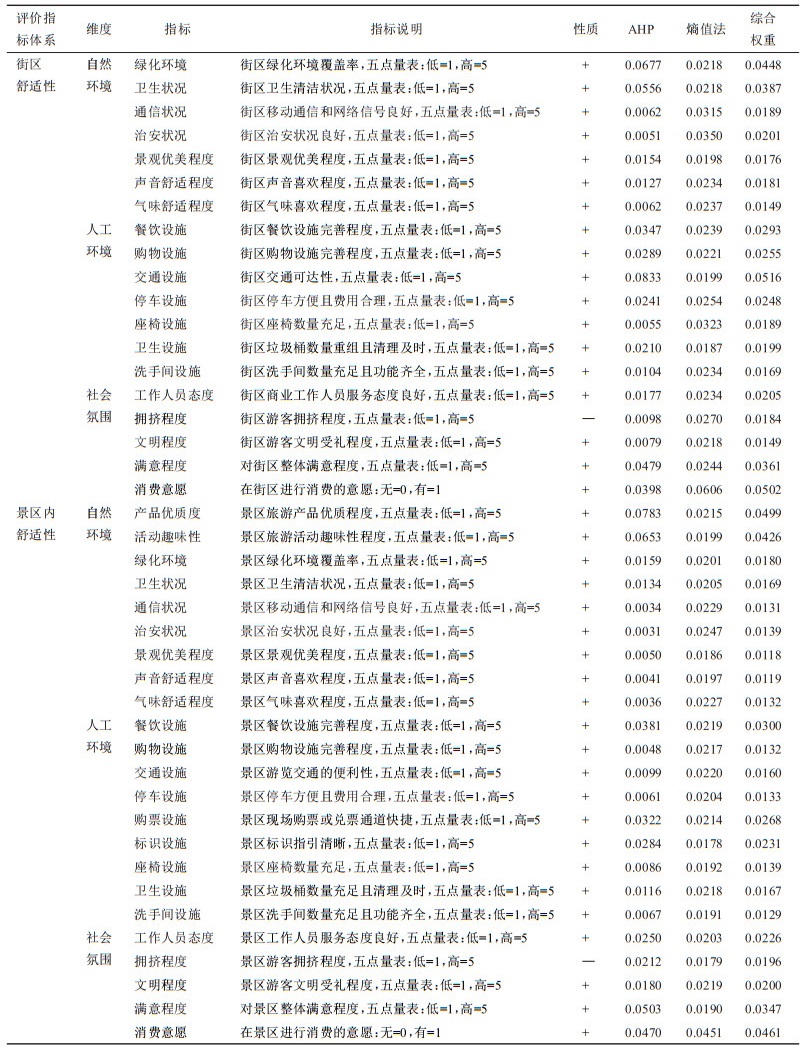

随着居民生活水平提升,以人民为中心的需求导向型城市发展理念应运而生,城市舒适性理论指出舒适性对人口流动的吸引力和城市消费导向下舒适性提升的重要性[18],能够充分透视城市旅游景区游客舒适性体验感知和感受到高舒适性后进行旅游消费决策的内涵逻辑。为准确反映街区舒适性和景区内舒适性,遵循全面性、科学性和可测量性原则,基于城市舒适性理论内涵[2, 18, 19],结合《街区标准》和《景区标准》的具体要求,从自然环境、人工环境和社会氛围3个维度遴选指标构建城市旅游景区舒适性评价指标体系(表 1)。其中,自然环境舒适性是优质自然本底和旅游资源禀赋,包括绿化、卫生、通信、治安、景观、声音、气味等自然环境以及景区内旅游产品、活动等旅游资源;人工环境舒适性是各项服务设施的合理配置,包括餐饮、购物、交通、购票、标识、座椅、卫生、洗手间、停车等设施;社会氛围舒适性是社会整体营造出的良好旅游氛围,包括工作人员的态度、游客之间拥挤和文明程度以及游客本身的满意和消费态度。

| 表 1 城市旅游景区舒适性评价指标体系 Tab.1 Evaluation Index System of Urban Tourism Attractions Amenity |

景区内与街区共同组成城市旅游景区消费场景,景区内部空间是游客进行旅游活动的主要场所,街区则作为服务于景区的商业配套场所。参考相关研究[20],本文通过游客访谈、热力图、步行规划时空圈、Mapbox时空圈等综合方法对街区进行识别。具体地:①通过游客访谈和热力图确定游客在景区外部的活动距离。因此,根据苏州乐园游客访谈结果以及2023年8月19日14时—17时的热力平均值(图 1),苏州乐园的游客活动距离约为步行20 min。②利用Arcgis平台划分景区外部区域为50×50 m的网格,采用高德地图中的步行规划功能计算网格中心与景区出口的步行规划时空圈。③为提高生活圈边界准确性,引入Mapbox网站提取景区20 min步行时空圈。④合并步行规划时空圈和Map‐ box时空圈2种大数据,综合形成城市旅游景区外部街区,如图 1所示。

2.3.2 AHP—熵值法综合权重采取层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)和熵值法相结合的方法对城市旅游景区舒适性评价指标体系进行赋权(表 1),能减弱层次分析法的随机性,弱化熵值法关于数据信息不准确的问题[21],详细解释见文献[21]。

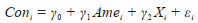

2.3.3 影响效应基准模型为了测度城市旅游景区舒适性对游客消费水平的影响效应,本文构建如下数据模型:

|

(1) |

式中,Coni为游客 i的消费水平;Amei为游客i感知的城市旅游景区舒适性;Xi为一系列控制变量;εi为随机误差项;γ0、γ1、γ2为待估参数,其中,γ1为城市旅游景区舒适性对消费水平的影响效应。

2.3.4 中介效应模型为了检验城市旅游景区舒适性对游客消费水平的中介传导机制,采用Bootstrap的中介效应检验方法[22]。公式如下:

|

(2) |

|

(3) |

式中,Mi为中介变量,本文中为感官沉浸体验(Seni)和心理沉浸体验(Psyi);τ0、τ1、τ2和φ0、φ1、φ2、φ3均为待估参数,其中τ1、φ2与γ1均显著时,则说明存在中介效应。

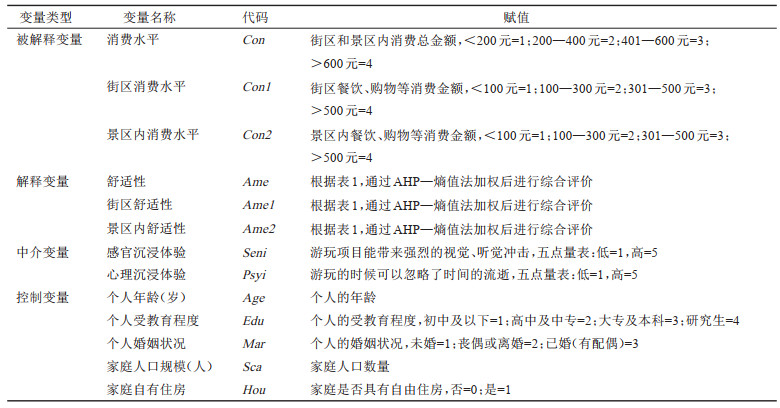

2.4 变量说明 2.4.1 被解释变量被解释变量为消费水平。为了进一步揭示街区与景区内的消费差异,将总体消费水平细分为街区消费水平和景区内消费水平。

2.4.2 解释变量解释变量为舒适性。为了进一步揭示街区与景区内的舒适性差异,将总体舒适性细分为街区舒适性和景区内舒适性,具体评价指标体系如表 1所示。

2.4.3 中介变量中介变量为感官沉浸体验和心理沉浸体验。环境要素会显著影响沉浸体验[23],舒适性是环境要素达到令人愉悦的程度[2],能够刺激游客的感官和情感感受[24],进而增强游客的沉浸体验。而沉浸体验是游客完全被活动所吸引并高度享受的状态[25],是一种个性化、多样性、高层次的消费需求,随着数字信息的快速发展,城市旅游景区逐渐培育智慧旅游发展模式,在视听的强烈感官刺激和情景氛围塑造下,游客沉浸体验可以转化为具体的消费行为[26]。具体变量定义与赋值见表 2。

| 表 2 变量选取与定义 Tab.2 Variable Selection and Definition |

为了控制其它变量对旅游消费的影响,参考相关文献[27, 28],选取年龄、受教育程度、婚姻状况等个人特征变量以及家庭人口规模、自有住房等家庭特征变量。

2.5 数据来源本文采用的数据是空间地理数据和实地调研数据。在空间地理数据方面,步行规划时空圈和Mapbox时空圈数据分别通过高德地图平台、Mapbox网站(https://www.map‐box.com/)获得。在实地调研数据方面,课题组于2023年8—9月和2024年1月每个周末,对苏州乐园游客进行访谈和问卷调研。首先,对工作人员进行深入访谈,了解苏州乐园实际旅游发展情况;其次,对游客在苏州乐园周边的街区和景区内的消费行为进行观察记录和访谈,并进行调查问卷预调研;最后,正式进行苏州乐园游客的调研。调查问卷包括:游客个人和家庭人口统计学特征变量;街区、景区内2个维度下游客对苏州乐园舒适性的感知程度、消费水平,以及沉浸体验感知。调查共获得612份调查问卷,经过筛选共计获得585份有效调查问卷,问卷有效率95.59%。调查问卷信度和效度均满足研究标准。

3 结果分析 3.1 城市旅游景区舒适性对消费差异的影响效应 3.1.1 消费场景特征以苏州乐园为例,城市旅游景区消费场景由街区与景区内部共同组成,构建结果如图 1所示。通过观察记录和访谈得知,游客对景区外部街区的商业消费空间具有强依赖性,即游客在街区的聚集空间与商业消费空间高度一致。苏州乐园景区内部15处餐饮设施、10处购物设施,街区24处餐饮设施、15处购物设施,游客在临近景区出口处的商业消费空间形成核心集聚空间,在景区步行距离15 min处的商业消费空间形成次级集聚空间。同时,在585份问卷中,81.20% 的游客表示“相比景区内消费,更愿意到周边街区消费”的原因是景区内产品较为单一、定价高,街区产品丰富、价格低廉、环境良好等,印证街区是城市旅游景区消费场景中不可缺少的重要空间形态。

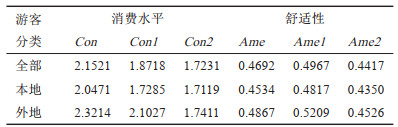

3.1.2 消费差异与舒适性差异统计游客对城市旅游景区内外的消费差异和舒适性差异,并将其按游客居住地进行异质性分析。结果如表 3所示:①消费与舒适性在街区、景区内均具有显著差异性,街区水平高于景区内水平。游客消费低迷,为2.1521,根据表 2,消费金额为200—400元,街区消费高于景区内消费;游客舒适性较低,为0.4692,街区舒适性高于景区内舒适性。根据景区管理者的访谈得知:“疫情开放后,景区游客数量增长迅速,尤其是节假日,但游客在景区内的消费仍较低”(A1)。在重大公共风险冲击平稳转换和经济发展放缓的周期性阶段,游客面临经济和生活不确性问题,因而在景区内的消费行为趋于理性谨慎,家庭储蓄存款比例升高,在游玩过程中更倾向于性价比高的产品和服务。其次,游客倾向于街区消费,“门口都是吃的喝的,在门口买就行了,很方便的,里面东西又贵,人又多,也没地方坐着休息”(B1)。产品具有相似性,当街区产品价格较低、环境良好时,街区消费成为首选。②消费和舒适性具有异质性,外地游客的消费更高、舒适性体验更强。“游乐园蛮好玩的,游乐设施很新,离旁边的大阳山国家森林公园很近,空气清新,里面东西也不贵,这么远来玩,价格也合理”(B2)。外地游客远离惯常生活环境,在消费时价格接受度高,新鲜感促使其对异地环境的包容性更强,对舒适性评价高。

| 表 3 城市旅游景区舒适性差异和游客消费差异 Tab.3 The Difference of Urban Tourism Attractions Amenity and the Difference of Tourist Consumption |

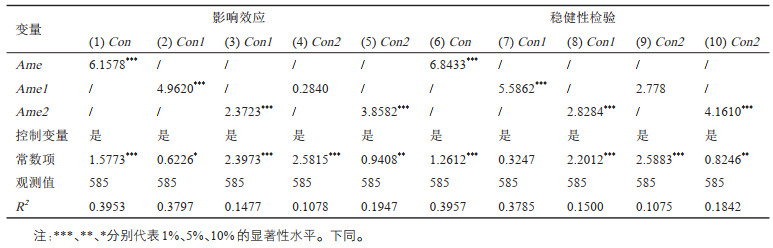

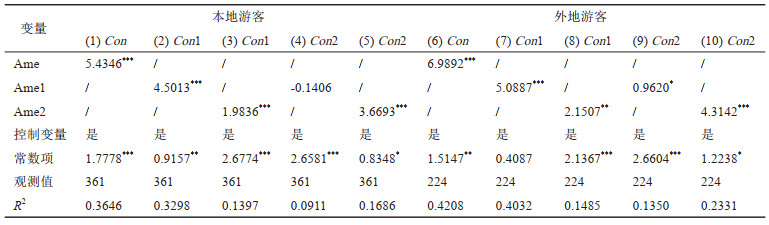

通过基准模型测度城市旅游景区舒适性对街区消费、景区内消费的影响效应。结果如表 4(1)—(5)列所示:①舒适性能够促进消费,效应系数通过显著性检验为6.1578,说明城市旅游景区由舒适性设施、活动与服务组成,这些组合提供游客品质化旅游方式和积极情感享受,进而游客愿意为舒适性体验而支出消费。②街区舒适性仅能够促进街区消费,表 4(2)列通过显著性检验为正,而对景区内消费的影响效应系数未通过显著性检验,如表 4(4)列所示;景区内舒适性不仅能够促进景区内消费,也能促进街区消费,表 4(3)、(5)列系数均通过显著性检验且为正。其原因在于景区是吸引游客进行旅游活动的主要空间,其内部产品优质性、活动有趣性、设施完善性、管理水平等能够增强游客体验感,激发游客消费潜力,并产生消费溢出效应,带动街区消费提升,“项目太好玩了,视觉冲击很震撼,景区内的森林湖、象山等生态景观很优美,适合带孩子来休闲放松。玩的时间太长了,我们准备在附近吃饭,休息一会儿再回家”(B3);而街区是景区的商业配套设施,舒适性可以促进街区消费增长,但不是景区内消费增长的主要原因。

| 表 4 城市旅游景区舒适性对消费差异的影响效应与稳健性检验 Tab.4 The Influence Effect and Robustness Test of Urban Tourism Attraction Amenity on Consumption Difference |

为验证模型估计结果稳健性,参考相关文献[29],采用约束分析数据集的方法验证结果。剔除城市旅游景区舒适性最高5%和最低5%的样本,形成新的数据集引入公式(1),结果如表 4(6)—(10)列所示,主要回归系数符号与表 4(1)—(5)列一致,说明该模型所得结论是稳健的。

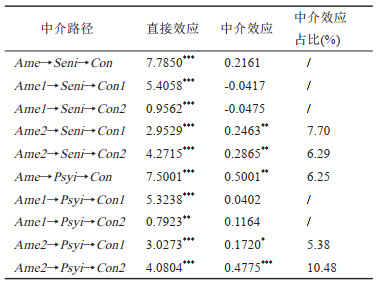

3.2 城市旅游景区舒适性对消费差异的影响机制 3.2.1 异质性检验外地游客消费和舒适性更高,为了进一步探索城市旅游景区舒适性对消费的促进作用,是否会因游客居住地的不同也存在差异性,进行异质性检验。结果如表 5所示,与本地游客不同的是,外地游客舒适性对消费的促进作用更高,并且街区舒适性可以提升景区内消费水平。“我们早上开车过来的,到这里已经中午了,停车挺方便的,收费也合理,设施环境都挺好的,门口和景区里面都能买得到东西,我们在附近吃了饭,休息好了就直接进来玩了,过来就是和朋友放松的,买了很多纪念品,我们都很开心”(B4)。对于外地游客来说,长距离的路途促使其对旅游目的地舒适性的需求更高,当其在旅游景区内或街区感受到较高舒适性时,身体的疲惫感得到疏解,并通过消费而获得物质或精神上愉悦感。

| 表 5 城市旅游景区舒适性对消费差异的异质性检验 Tab.5 Heterogeneity Test of Consumption Difference Between Amenity of Urban Tourism Attractions |

构建中介效应模型解析城市旅游景区舒适性促进消费的中介效应机制。结果如表 6所示,景区内舒适性能够通过感官沉浸体验、心理沉浸体验促进景区内消费水平和街区消费水平,中介效应占比处于6%—11%;由于沉浸体验是游客进入景区后感官和心理等感知结果,因此在街区舒适性促进消费过程中无明显的中介作用。“全家休闲游的好去处,旁边有停车场很方便,景色也很不错,每个项目都有专门的工作人员,安全性高。有一些项目,比如‘疯狂之旅’‘北纬31°’,给我留下深刻印象,VR虚拟现实影像和灯光效果让我完全沉浸其中”(B5)。景区通过自然环境、人工环境和社会氛围等舒适性要素打造令人愉悦的游玩环境,当游客舒适性较高时,心情更加放松愉悦,更愿意参与和沉浸于旅游活动。在虚拟现实技术的融合下,景区项目沉浸式体验将科技、文化历史、生态自然等因素融合起来,游客在城市旅游景区营造的虚拟故事中深度沉浸,实现对现实生活的短暂逃离,为了更加贴近和回忆情境,游客愿意购买纪念物、道具等旅游产品。

| 表 6 城市旅游景区舒适性对消费差异的中介效应检验 Tab.6 Testing the Mediating Effect of Amenity of Urban Tourism Attractions on Consumption Difference |

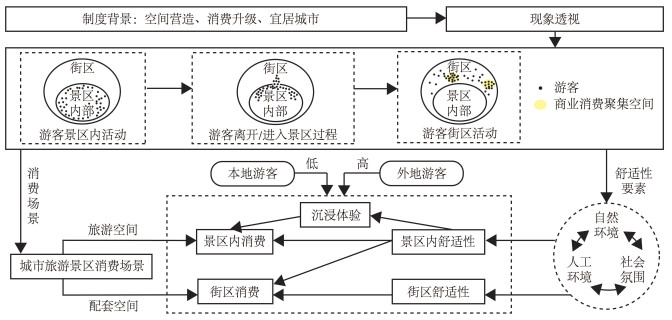

城市旅游景区消费场景已由封闭式景区过渡到无边界旅游空间,如图 2所示,游客不仅在景区内部活动,也会在邻近街区停留聚集,形成景区内部与街区2个相互关联、共生发展的消费空间。游客消费水平具有街区、景区内的空间差异性,以舒适性解析游客消费差异性,是城市消费空间营造、消费升级、宜居城市等现实与政策需求。舒适性由自然环境、人工环境、社会氛围等要素组成,景区内和街区的舒适性对游客消费产生正向的促进作用,表现为消费溢出性、居住地异质性和沉浸体检中介性3种特征。景区舒适性与街区舒适性促进消费的具体机制如下:

|

图 2 城市旅游景区舒适性对消费差异的影响机制 Fig.2 The Influence Mechanism of Urban Scenic Amenity on Consumption Difference |

(1)景区与街区舒适性的共生发展是促进城市旅游景区消费的关键驱动力。以城市旅游景区搭建旅游舒适性体验场景,与邻近街区人流量客流量的相互转换和整体提升是更广范围地促进旅游消费升级的驱动力。一方面,城市旅游景区是生存发展于城市内部的空间地域,通过与邻近街区的合作,实现与周边业态环境和本地人文内涵的融合共生,从而形成一个完整而多元的旅游消费舒适性环境。另一方面,景区舒适性提高也会形成高满意度和口碑效应,为邻近街区带来更多客流量和更高消费水平,推动旅游消费与城市商业共生发展模式,实现景区与街区相互赋能、联动发展的目标。

(2)景区内舒适性是促进城市旅游景区消费的持续推动力。景区内舒适性具有消费溢出效应,并能够通过景区沉浸体验显著提升景区内和邻近街区消费水平,是持续推动城市组团式、片区型、“大景区”旅游消费增长模式的重要引擎。景区内舒适性要素包括环境、交通、卫生、安全、设施、管理和旅游活动等,这些舒适性要素是游客消费的基础,能持续带动游客积极消费情感和建立景区消费情感共鸣,激发其向外延伸的街区消费欲望。同时,在城市旅游景区虚拟技术应用优势下,人工智能互动、全息影像投影、多媒体控制等科技手段将虚拟情境与现实舒适性要素结合,能够突破城市旅游景区空间限制,打造令人舒适的沉浸消费场景。

(3)街区舒适性是促进城市旅游景区消费的稳定支撑力。高舒适性水平街区是以游客需求为导向,对城市旅游景区周边的空间不断进行功能扩张与叠加的产业集群,能够稳定承接和转化景区溢出的消费。由于城市旅游景区空间有限和更新迭代较慢,导致消费产品存在选择性不足、定价过高等问题,相当一部分有消费能力的游客不愿意在景区消费。在城市旅游景区内部结构性问题难以改变的情况下,邻近街区能够将游客在景区内部的消费溢出需求转化为商业消费。一般来说,与旅游景区邻近的街区是居民生活和游客体验为一体的集聚区,因而具有较为完善的文化、餐饮、购物、体育、娱乐、住宿等品质化休闲业态,相比于本地游客,街区舒适性更能弥补外地游客景区内部消费不足和促进旅游消费支出。

4 结论与讨论 4.1 结论本文提出城市旅游景区新消费场景,将封闭式景区拓展至外部街区,并基于城市舒适性理论构建城市旅游景区舒适性评价指标体系,以苏州乐园为例,从微观视角实证分析了城市旅游景区舒适性对消费差异的影响效应、异质性检验和中介效应机制。创新点在于以场景为牵引,拓展以往游客消费行为研究的空间边界,并引入舒适性理论内涵至消费行为研究中,将抽象的地方人文美学和旅游愉悦感具象定量化,刻画出“舒适的消费场景”。具体结论如下:

(1)新发展阶段下,城市旅游景区消费场景发生转变,由景区内部及其邻近街区构成;重大公共风险平稳转换后,城市旅游景区旅游人数增长,但消费仍然低迷;游客在景区内、街区2个空间场景下的消费和舒适性具有差异性,街区消费和舒适性均较高。

(2)城市旅游景区舒适性能够促进消费,在景区内、街区的促进效应存在差异性。城市旅游景区内部舒适性具有消费溢出效应,不仅能够促进内部消费,也能拉动街区消费增长;而街区作为景区的外部商业配套环境,其舒适性仅能促进街区消费水平。

(3)城市旅游景区舒适性对消费的促进作用存在异质性和中介效应。相比于本地游客,外地游客因长距离的路途,对城市旅游景区舒适性的需求更高、消费更高,舒适性对消费的促进作用更明显,特别地,其街区舒适性能够促进景区消费;沉浸体验是游客进入景区后的感知结果,景区内舒适性能够通过沉浸体验促进消费,而街区舒适性不能通过沉浸体验产生中介促进作用。

4.2 讨论消费环境和消费个体具有复杂性和多变性,立足舒适性的视角探析游客在微观景区新消费场景下消费行为决策的差异性机制,是完善旅游产品供给体系、挖掘消费新增长点和推动建设宜居城市的重要路径。基于研究结果,新阶段,游客消费能力不足,消费潜力有待被激发,在城市旅游景区与邻近街区共生发展前提下,需注意以下方面:一方面,明确景区内部的主体地位,景区内部产品优质度、活动趣味性、生态环境状况、设施完善度、氛围营造等是提升城市旅游景区消费的主要源泉动力,能够带动景区内、街区的整体消费水平,应重点提升景区内部要素水平;另一方面,优化街区的功能空间布局,街区舒适性能够促进街区消费,对外地游客来说,也能促进其在景区内消费,然而当前街区以食宿和购物消费为主要功能,尚未充分体现人们对舒适性的多样需求,未来街区应融合灯会展览、休闲游憩、观光娱乐等多功能。

但本文仍存在一些不足:所选的研究对象为生态游憩类主题公园,未来可选择更多元类型的城市旅游景区进行实证研究;基于游客体验,创新性地提出了城市旅游景区舒适性评价指标体系,指标的遴选仍需要进一步探讨;研究着重于景区内、街区的空间差异性,解析二者舒适性综合水平对二者消费差异的影响机制,囿于文章篇幅,具体舒适性要素对消费差异影响的深入探讨较为欠缺。这些问题有待后续深入思考、研究。

| [1] |

刘震, 杨勇, 程玉. 消费升级与旅游经济增长: 机制识别与经验证据[J]. 华东经济管理, 2021, 35(10): 82-92. [Liu Zhen, Yang Yong, Cheng Yu. Consumption upgrading and tourism economic growth: Mechanism identification and empirical evidence[J]. East China Economic Management, 2021, 35(10): 82-92.] |

| [2] |

Ullman E L. Amenities as a factor in regional growth[J]. Geographical Review, 1954, 44(1): 119-132. DOI:10.2307/211789 |

| [3] |

王晓静. 人文城市建设视域下的文化和旅游消费[J]. 江西社会科学, 2021, 41(9): 246-253. [Wang Xiaojing. Culture and tourism consumption from the perspective of humanistic city construction[J]. Jiangxi Social Sciences, 2021, 41(9): 246-253.] |

| [4] |

文娜娟, 孙凤芝, 贾衍菊. 时空行为模式对景区游客旅游消费的影响研究——以台儿庄古城为例[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(2): 171-177. [Wen Najuan, Sun Fengzhi, Jia Yanju. Influence of spatial-temporal behavior patterns on tourism consumption of tourists in scenic spot[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022, 36(2): 171-177.] |

| [5] |

Li F, Li T. Tourism consumer demand forecasting under the background of big data[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2022, 2022(1): 4335718. DOI:10.1155/2022/4335718 |

| [6] |

王明康, 刘彦平. 收入及其不确定性对城镇居民旅游消费的影响研究——基于CFPS数据的实证检验[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 106-121. [Wang Mingkang, Liu Yanping. The impact of income and its uncertainty on tourism consumption of urban residents: An empirical test based on CFPS data[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 106-121.] |

| [7] |

马玉, 田里, 刘亮. 家庭生命周期与城市老年旅游消费——代际交互的调节作用[J]. 旅游科学, 2023, 37(2): 1-18. [Ma Yu, Tian Li, Liu Liang. Family life cycle and urban elderly tourism consumption: The moderating effect of intergenerational interaction[J]. Tourism Science, 2023, 37(2): 1-18.] |

| [8] |

何云梦, 徐菲菲, 剌利青, 等. 基于S-O-R理论的文旅消费驱动机制研究[J]. 旅游科学, 2023, 37(1): 116-132. [He Yunmeng, Xu Feifei, La Liqing, et al. A research on the driving mechanism of cultural and tourism consumption: A S-O-R model perspective[J]. Tourism Science, 2023, 37(1): 116-132.] |

| [9] |

谢彦君, 于佳, 杨昆. 旅游消费的情境化取向: 旅游飞地效应与景区消费恐惧——以海口骑楼老街片区中山路景观街区为例[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2020, 48(4): 56-70. [Xie Yanjun, Yu Jia, Yang Kun. Situational orientation of tourism consumption: Tourism enclave effect and fear of consumption in scenic spots: Taking Zhongshan road scenic area in Haikou Qilou old street area as an example[J]. Journal of Shaanxi Normal University(Natural Science Edition), 2020, 48(4): 56-70.] |

| [10] |

戴斌, 李鹏鹏, 马晓芬. 论旅游业高质量发展的形势、动能与任务[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2022, 56(1): 1-8, 42. [Dai Bin, Li Pengpeng, Ma Xiaofen. On the situation, momentum and task of the high-quality development of tourism[J]. Journal of Central China Normal University(Natural Sciences), 2022, 56(1): 1-8, 42.] |

| [11] |

李敢. 舒适物理论视角下莫干特色小镇建设解析——一个消费社会学视角[J]. 城市规划, 2017, 41(3): 61-66. [Li Gan. An analysis of featured Mogan town construction based on the theory of amenities: A perspective of sociology of consumption[J]. City Planning Review, 2017, 41(3): 61-66.] |

| [12] |

刘凯强. 由"生产型资本"迈向"消费型资本"——中国城市舒适物的属性升级与功能定位[J]. 云南社会科学, 2022(6): 168-177. [Liu Kaiqiang. From "production capital" to "consumption capital": Attribute upgrading and function orientation of urban amenities[J]. Social Sciences in Yunnan, 2022(6): 168-177.] |

| [13] |

武优勐, 王鹏帆, 毛中根. 城市消费舒适物的产业结构升级效应研究——基于人才集聚的中介作用[J]. 浙江工商大学学报, 2022(2): 111-124. [Wu Youmeng, Wang Pengfan, Mao Zhonggen. Study on the upgrading effect of industrial structure of urban consumer amenities: Based on the intermediary role of talent agglomeration[J]. Journal of Zhejiang Gongshang University, 2022(2): 111-124.] |

| [14] |

武优勐, 黄河, 毛中根. 中国城市消费舒适度: 内涵、测度及空间格局[J]. 消费经济, 2022, 38(2): 20-29. [Wu Youmeng, Huang He, Mao Zhonggen. Urban consumer amenity in China: Connotation, measurement and spatial pattern[J]. Consumer Economics, 2022, 38(2): 20-29.] |

| [15] |

陈波, 涂晓晗. 旅游休闲街区消费场景的模式类型与文旅融合策略[J]. 南京社会科学, 2023(8): 134-145, 166. [Chen Bo, Tu Xiaohan. Pattern types and cultural tourism integration strategies of the consumption scenes of tourism leisure street blocks[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2023(8): 134-145, 166.] |

| [16] |

李磊, 陶卓民, 陆林, 等. 贵州省避暑旅游流网络结构特征及其影响因素[J]. 地理研究, 2021, 40(11): 3208-3224. [Li Lei, Tao Zhuomin, Lu Lin, et al. Structural characteristics and influencing factors of summer tourism flow network in Guizhou province[J]. Geographical Research, 2021, 40(11): 3208-3224.] |

| [17] |

Dewi H E, Adityawati R, Subagyo H S H. The effect of facilities layout and services on visitors' comfort in Keboen Kopi Karanganjar Agrotourism Blitar[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021, 733(1): 012046. DOI:10.1088/1755-1315/733/1/012046 |

| [18] |

Clark T N, Lloyd R, Wong K K, et al. Amenities drive urban growth: A new paradigm and policy linkages, the city as an entertainment machine[J]. Research in Urban Policy, 2003, 9(12): 291-322. |

| [19] |

浩飞龙, 张杰, 王士君. 国内外城市舒适性研究综述与展望[J]. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2396-2409. [Hao Feilong, Zhang Jie, Wang Shijun. A literature review of urban amenity and its research prospects[J]. Progress in Geography, 2022, 41(12): 2396-2409.] |

| [20] |

郭玮, 谷宇航, 江南. 面向多粒度时空对象数据模型的网络电子地图生成方法[J]. 地球信息科学学报, 2022, 24(7): 1264-1274. [Guo Wei, Gu Yuhang, Jiang Nan. Generation methods of the web electronic map for data model of multi-granularity spatio-temporal object[J]. Journal of Geo-information Science, 2022, 24(7): 1264-1274.] |

| [21] |

王成, 代蕊莲, 陈静, 等. 乡村人居环境系统韧性的演变规律及其提升路径——以国家城乡融合发展试验区重庆西部片区为例[J]. 自然资源学报, 2022, 37(3): 645-661. [Wang Cheng, Dai Ruilian, Chen Jing, et al. Research on the evolution law and promotion pathway of rural human settlements system resilience: A case study of Western Chongqing, a national pilot area for urban-rural integration[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(3): 645-661.] |

| [22] |

郭晨浩, 李林霏, 夏显力. 劳动力流动、地方感与农户参与人居环境整治行为[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 81-89, 115. [Guo Chenhao, Li Linfei, Xia Xianli. Labor mobility, sense of place and farmers' participation in human settlement environment improvement behavior[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 81-89, 115. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.01.010] |

| [23] |

陈钢华, 张艳, 胡宪洋. 滑雪度假区属性的结构维度及其影响研究[J]. 地理研究, 2023, 42(2): 371-388. [Chen Ganghua, Zhang Yan, Hu Xianyang. Structural dimensions of ski tourism resort attributes and their influences on vacationers' experience[J]. Geographical Research, 2023, 42(2): 371-388.] |

| [24] |

罗景峰, 安虹. 红色旅游沉浸体验的发生机制及意义建构逻辑——基于双系统理论的视角[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版), 2022(5): 40-53. [Luo Jingfeng, An Hong. Occurrence mechanism and meaning construction logic of red tourism immersion experience from the perspective of dual-process theory[J]. Journal of Huaqiao University (Philosophy & Social Sciences), 2022(5): 40-53.] |

| [25] |

施思, 黄晓波, 张梦. 沉浸其中就可以了吗?——沉浸体验和意义体验对旅游演艺游客满意度影响研究[J]. 旅游学刊, 2021, 36(9): 46-59. [Shi Si, Huang Xiaobo, Zhang Meng. Is immersion enough? Research on the influence of flow experience and meaningful experience on tourist satisfaction in tourism performing arts[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(9): 46-59.] |

| [26] |

王昭. 体验经济视域下数字沉浸文旅的创新性发展[J]. 江西社会科学, 2022, 42(8): 190-197. [Wang Zhao. The innovative development of digital immersive cultural travel from the perspective of experience economy[J]. Jiangxi Social Sciences, 2022, 42(8): 190-197.] |

| [27] |

郭润东, 王超. 互联网使用对家庭旅游消费影响的实证检验[J]. 统计与决策, 2022, 38(8): 91-94. [Guo Rundong, Wang Chao. An empirical study on the impact of Internet use on family tourism consumption[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(8): 91-94.] |

| [28] |

张云亮, 冯珺. 中国家庭收入来源差异与旅游消费支出: 基于中国家庭金融调查2011—2015年数据的分析[J]. 旅游学刊, 2019, 34(5): 12-25. [Zhang Yunliang, Feng Jun. Different income resource and household expenditure for tourism consumption in China: Analysis based on China Household Finance and Survey 2011—2015 data[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(5): 12-25.] |

| [29] |

赵佳佳, 魏娟, 刘天军. 数字乡村发展对农民创业的影响及机制研究[J]. 中国农村经济, 2023(5): 61-80. [Zhao Jiajia, Wei Juan, Liu Tianjun. The impacts of digital village development on farmer entrepreneurship and their mechanism[J]. Chinese Rural Economy, 2023(5): 61-80.] |