2. 武汉大学 城市设计学院, 武汉 430072;

3. 湖北省人居环境工程技术研究中心, 武汉 430072;

4. 广东工业大学 建筑与城市规划学院, 广州 510090

2. School of Urban Design, Wuhan University, Wuhan 430072, China;

3. Center of Hubei Human Habitat Engineering and Technology, Wuhan University, Wuhan 430072, China;

4. School of Architecture and Urban Planning, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China

构建“双循环”新发展格局背景下,乡村振兴是释放巨大内需潜力、畅通国内大循环的重要支撑[1]。2023年中央一号文件明确指出,要举全党全社会之力全面推进乡村振兴,进一步强调了乡村在国家发展中的重要地位。资本是乡村振兴的关键,其资金、技术等优势资源是促进农村生产要素优化配置的基础。近年来中央出台了一系列重磅文件,鼓励财政、金融、社会等资本积极参与乡村建设,伴随规模化的“能人返乡”、“资本下乡”,农村成为投资“蓝海”[2]。资本对乡村建设可能存在正、负两方面影响:一方面,资本可通过盘活资源要素带动乡村发展;另一方面,资本也可能唯利是图、与民争利,加剧社会矛盾[3, 4]。显然,资本对乡村的影响取决于二者的互动行为。因此,有必要在明晰资本对乡村影响的基础上,探究二者的互动机制,以科学指导乡村振兴实践。

资本对乡村的影响主要表现为乡村重构,体现在空间、经济和社会三个层面[5],学界已经进行了大量探讨:①空间层面,资本通过嵌入工业、服务业等生产空间,解构均质化的乡村布局[6]。其间,生活、生态空间因设施完善、环境治理得到优化,但也存在被产业空间挤压的情况[7, 8]。②经济层面,资本通过发展规模化农业或培育旅游、电商等新业态[9],重塑产业结构,振兴经济,但村民利益易被忽视[8]。③社会层面,资本提供大量就业岗位,推动外出人口回流、外来人口集聚,人际交往趋于复杂,乡土文化和乡村治理受到挑战[10]。已有研究为认识乡村重构提供了丰富素材,但多关注文化、景观等资源丰富的特色乡村,相较而言,资源有限的一般乡村更为普遍,对其加强探讨有助于更全面了解资本对乡村的影响。

资本驱动乡村重构与资本类型密切相关。伴随日益多元的资本涌入乡村,学者们愈发关注资本类型对乡村的影响,研究内容逐步从“资本下乡”的单一视角向“内生性资本”、“村企互动”等多元视角演进[11-13]。相应的,资本按来源可分为外来、内生和混合三类[14],三类资本具有不同作用机制:①外来资本以政府资本的低效探索和市场资本的资源掠夺为主。政府资本多以专项资金形式投放,有效提升了乡村品质[15],但部分部门垄断行业,与民争利[4]。市场资本多通过流转土地整合资源,发展产业。虽然村庄经济得到一定改善,但村集体、村民的被动地位并未改变,乡村内生发展动力无法形成[8],如遇外来资本退出或产业形势变化,村庄难以突破既有路径依赖[16];此外,资本还可能吸纳当地权威,形成“增长联盟”,窃取村民利益[2]。②内生资本表现为乡村精英引领村庄致富。内生资本多由乡村精英主导,乡村精英通过发展产业,以雇佣村民、参与公益等方式,改善村民生活[17];或是成立经济组织,整合资源,带领全村共同致富[14]。不过,由于基础薄弱,乡村极易面临资金、技术缺乏等问题[17]。③混合资本强调以保证村社话语权为前提的资本合作。面对外来资本,村集体牢握土地资源,确保在要素整合中的主导作用,以此掌握绝对话语权。进而,村集体将自有的土地等资源与外来资本的雄厚资金、成熟技术等资源优化整合,撬动本土发展[18, 19]。上述研究为探讨资本驱动乡村振兴的机制提供了重要线索,但多聚焦单类型资本,且多局限于资本与当地精英的互动,忽视了对乡村全域层面资本主体间、资本主体与村民的多维互动研究,难以揭示多类资本共同驱动下的乡村发展全貌。

为此,本文聚焦以下三个问题:①资本驱动下,乡村发生了哪些重构?②期间,资本主体间、资本主体与当地如何互动?互动机制是否因资本主体类型而异?③进而形成了怎样的乡村发展模式?为解读这一互动行为,后文引入“嵌入理论”并构建资本驱动乡村振兴的分析框架,对资本主体的嵌入机制作假说性探讨;同时,以武汉市大路村为例,揭示其重构特征,探究各类资本主体的嵌入机制,总结其振兴模式并提出对策建议,以期为乡村振兴实践提供参考。

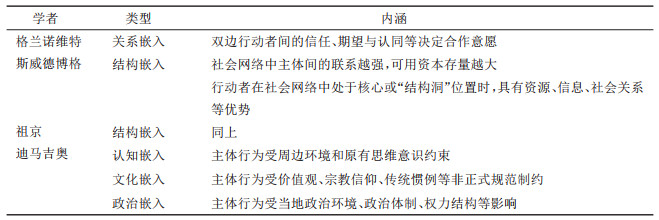

1 嵌入视角下的乡村振兴嵌入理论在卡尔·波兰尼(Polanyi K)和马克·格兰诺维特(Granovetter M)发展下成为分析经济社会活动的核心理论[20],后经诸多学者完善和拓展已形成多种分析框架。其中,格兰诺维特和斯威德博格(Swedberg R)、祖京(Zukin S)和迪马吉奥(Dimaggio P)提出的两种分析框架较为典型[21, 22],相互补充并得到了广泛应用(表 1),如在乡村研究领域,龚丽兰、韩庆龄等学者用以分析乡贤参与乡村发展的行为[23, 24],郑军南学者用以解读农村合作社的成长路径[25],张桂颖、吕东辉学者用以阐释对农地流转行为的影响[26]。

| 表 1 “嵌入”的类型划分 Tab.1 Classification of Embeddedness |

嵌入理论为本文研究资本主体与乡村的互动关系提供了合宜的理论视角。在形式上,“嵌入”指嵌入主体通过某种作用机制进入或内生于客体的过程,主、客体通过互动形成稳定发展[27]。在本文语境下,嵌入主体和客体分别指资本主体和乡村,二者良性互动是乡村振兴的关键。在内容上,乡村振兴涵盖生产、生态、生活、文化、治理诸多方面,资本主体除发展产业外,还需与其余方面协调,嵌入理论涵盖的关系、结构、认知、文化、政治等领域与之高度契合。

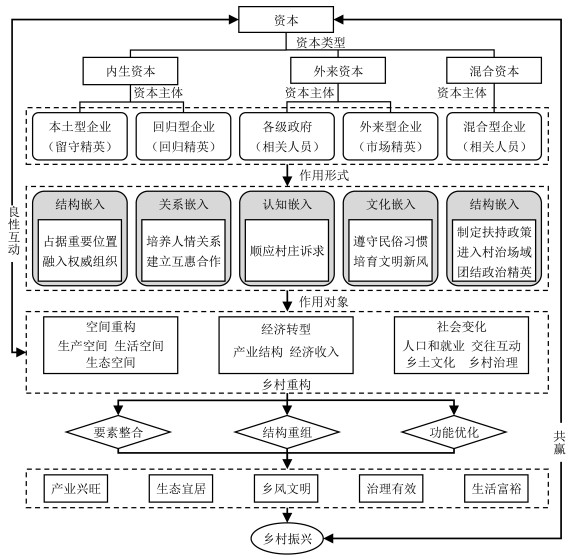

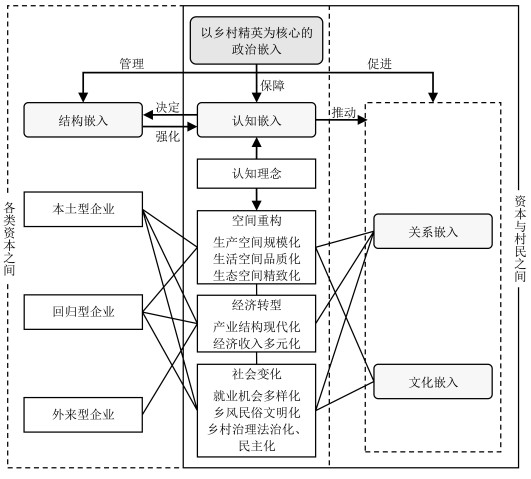

基于嵌入理论,本文构建了“资本驱动型”乡村振兴的分析框架(图 1)。首先,就资本主体而言,内生资本、外来资本和混合资本分别指留守和回归精英、政府和市场精英以及上述精英共同拥有的资本,相应的,其创办的企业包括本土型企业、回归型企业、外来型企业和混合型企业(政府资本多为公益性质,无企业实体)。每类资本主体都可能存在差异化的嵌入类型。其次,就嵌入机制而言,本文按照嵌入类型作假说性探讨,以指引实证:①结构嵌入。资本主体可通过进入村治场域、与村干部等本土精英合作或作为村庄内外“连接桥”占据乡村社会网络的核心或“结构洞”位置[25, 27],成为重要主体。②关系嵌入。乡土社会“差序格局”续存,有亲缘、地缘关系的资本主体更易嵌入村庄[28]。此外,资本主体可与村民增加人情往来,形成信任关系。③认知嵌入。资本主体若发展目标与村庄利益诉求一致,可获得村庄的认可与支持。④文化嵌入。资本主体积极参与红白喜事、文艺汇演等村庄活动,主动融入乡土文化,可进入村民“自己人”领域[29]。⑤政治嵌入。主要表现为资本主体获得政府支持、竞选村干部和与当地政治精英形成利益关系三种形式[30]。最后,资本嵌入村庄,引发乡村空间(生产、生活、生态空间)、经济(产业结构、经济收入)、社会(人口和就业、交往互动、乡土文化、乡村治理)等领域的一系列重构。其间,乡村不断进行要素整合、结构重组和功能优化[5],产业、生态、乡风、治理、生活多方面齐头发展,乡村愈趋振兴。

|

图 1 资本驱动乡村振兴的分析框架 Fig.1 Analytical Framework for Capital-driven Rural Revitalization |

为验证以上假设,本文选取典型村庄案例开展实证,在探究乡村空间重构、经济转型和社会变化的基础上,深度解析其嵌入视角下的振兴机制。

2 研究设计:案例选择与研究方法 2.1 案例地选取大都市近郊是“资本驱动型”乡村振兴的重要地区。武汉市“三乡工程”①是资本参与乡村振兴的有效探索,被评为全国乡村振兴创新榜样,培育了一批示范村,江夏区法泗街大路村便是其中之一。本文选取大路村进行实证,理由如下:①样本具有典型性。资本介入前,大路村农业收益极低、人口流失严重、环境破败、资源匮乏,是典型的一般乡村。②资本主体类型丰富。村内目前有多家本土型、回归型、外来型企业,可提供丰富的研究素材。③乡村振兴成效明显。近年来,大路村获得了全国实施乡村振兴战略典型范例、湖北省宜居村庄、江夏区十大“最美生态村湾”等荣誉称号,发展模式得到充分肯定。

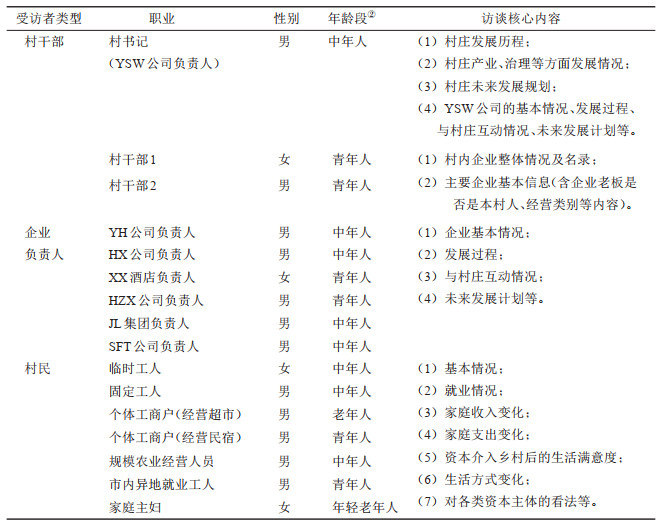

2.2 资料来源研究团队通过结构性访谈、问卷调查,全面了解了村庄情况。首先,访谈村书记在内的3名村干部,了解村庄发展历程、产业发展、乡村治理等内容;其次,访谈村内7家规模企业的负责人,了解企业特点、发展历程及与村庄互动情况;第三,与20位村民,涵盖老人、青年、个体户、打工者等类型,进行问卷调查和访谈(表 2,为精炼表格,表 2村民类型仅列出了典型代表),了解资本介入后其就业、生活等方面变化,及对村内企业和村庄发展的看法。第四,收集村庄、企业统计资料,及农业示范园、增减挂钩项目区等规划实施方案,掌握详细信息。第五,通过湖北省地理信息公共服务平台(https://hubei.tianditu.gov.cn)获取武汉市行政区划矢量数据(审图号鄂S(2023)009号),通过武汉市江夏区国土空间规划数据库获取法泗街道、各村行政区划矢量数据;借助Google Earth软件,获取村庄2003年、2019年的高清影像图,对比资本介入前后村庄空间变化。

| 表 2 受访者及问卷核心信息 Tab.2 Core Information of Interviewed Respondents and the Questionnaires |

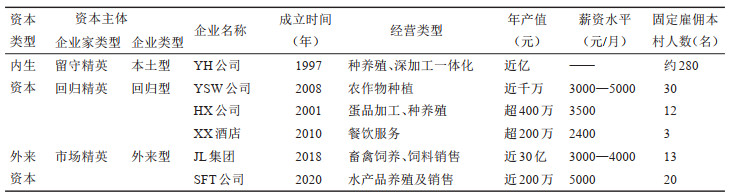

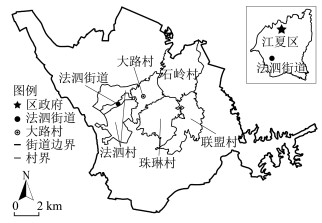

大路村位于武汉市近郊江夏区的法泗街中部,紧邻老镇区(图 2)。资本介入前,该村仅有收益微薄的农业,“耕田耙地全靠牛,栽秧割谷全靠手,运进运出全靠走,农业收成望天收”是其真实写照。近年来,在资本驱动下,大路村以迁村腾地、土地流转为触媒,实现了土地资源整合,进而不断吸引资本介入(表 3),推动了新农村建设和产业发展,实现了蝶变。2021年,村域面积为4210.01亩,其中耕地3715.01亩,村集体建设用地495亩;现有户籍人口256户、891人,外出人口约90人③。

|

图 2 大路村区位及周边情况 Fig.2 The Location and Surroundings of Dalu Village |

| 表 3 大路村企业基本信息 Tab.3 Basic Information of Enterprises |

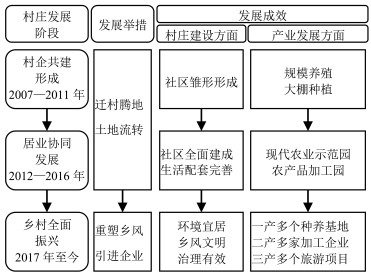

纵观大路村发展历程,作者发现YSW公司老板返乡开展土地增减挂钩是村庄由“贫困村”向“明星村”转变的关键,故本文聚焦YSW公司老板返乡后时段,并以村庄重要事件、村庄建设、产业发展情况为依据,将村庄整体发展划分为村企共建形成、居业协同发展和乡村全面振兴三个阶段(图 3)。

|

图 3 大路村发展历程 Fig.3 Development Process of Dalu Village |

村企共建形成阶段(2007—2011年)。2007年,大路村YH公司邀请外出精英YSW公司老板返乡任总经理。为解决公司发展用地紧缺难题,总经理开展了第一期土地增减挂钩项目,涉及本村及邻村珠琳、法泗共5个村小组、168户。该阶段村庄资产实现了初步积累:一是建成新农村社区。村民集中搬迁至新建的怡山湾社区,居住方式由“散居”向“聚居”转变。二是形成规模化农地。通过迁村腾地,农地新增了216亩并在空间上集中连片,有力推动了农业基础设施建设和土地流转。期间,总经理于2008年辞职并成立YSW公司。在此阶段,YH公司和YSW公司分别流转了约3000亩和1100亩农地,初步形成了规模养殖、大棚种植等现代农业。此外,因长期热衷村庄公益,群众基础好,2011年YSW公司老板竞选为村书记,大路村开启了企业负责人任村书记的运作机制,即村企共建。

居业协同发展阶段(2012—2016年)。YSW公司作为实施主体,于2013年开展了第二期土地增减挂钩项目。二期涉及大路村剩余的9个村小组、218户,还建住房选址紧邻一期,共节约宅基地310.3亩。该阶段村庄居业实现跨越发展:一是服务设施日趋完善,服务能级提升。村庄主要道路、休闲广场、幼儿园等逐步建成,大幅提升村民生活水平;法泗街政务服务中心、退役军人服务站、渔牧技术协会等镇街便民服务设施成立,逐步承担起城镇重要功能。二是农业产业化发展。大路村联合周边珠琳、石岭、联盟三村整合了近3万亩农地,农地规模优势显著增强。基于此,大路村组织编制了《怡山湾万亩生态农业示范园发展规划》,规划了27000亩现代农业示范园和1000亩农产品加工园。2016年,示范园已初步建成,创造了大量就业岗位,村民年收入由2007年的不足3千元增加到1.5万元。

乡村全面振兴阶段(2017年至今)。2017年起,在乡村振兴政策指引下,大路村开启了多类资本驱动下的多维发展。一是深化乡风文明建设。村庄通过制定文明公约、成立文化队伍、举办帮扶活动、确立管理分配制度,打造了和谐有序的善治乡村。二是构建三产融合产业体系。一产建成生猪、粮食、蔬菜多个种养殖基地;二产引进大米、蛋品、有机肥等6家加工企业;三产则通过举办“荷花节”、“葡萄节”,带动旅游业、服务业发展。2021年,村集体资产已超千万元,人均年收入超3.7万元。此外,2020年,大路村引进了实力雄厚的JL集团,整合村内企业,建设“江夏区万亩高效农业综合体项目”,三产深度融合步伐进一步加快。

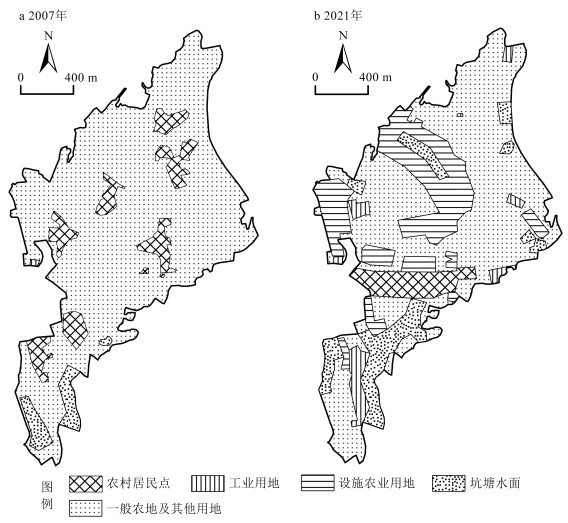

3 “资本驱动”下武汉大路村的乡村振兴 3.1 空间重构大路村空间重构体现在生产、生活、生态三方面,具体表现为:①生产空间集中化、规模化(图 4)。大路村联合邻村将零碎农田整合成了近3万亩农业示范园。目前,园区已建成超1.2万亩种养殖基地以及占地近60亩加工厂。②生活空间品质化。民居原先按村小组聚成村湾,形态杂乱无章,环境破败;迁村腾地后,集中还建至江南田园风格的怡山湾社区,社区水电气等市政配套齐全,还建有服务中心、广场、舞台等多种设施。③生态空间精致化。村庄村貌由“门前是厕所,后院是废塘;垃圾随处倒,到处都是脏”摇身变成“移步一景、花繁叶茂的生态式景观”。

|

图 4 2007—2021年大路村空间变化 Fig.4 The Spatial Evolution of Dalu Village from 2007 to 2021 |

经济转型主要体现在产业结构和经济收入两方面。①产业结构由一产转向三产融合。大路村最初以粮食种植为主,年产值不足百万元。现村庄一产形成了3000多亩种养殖基地,二产建成了大米、蛋品、有机肥等加工厂,三产开发了“赏荷采莲节”、“葡萄采摘节”等旅游项目,餐饮、销售等服务业也快速发展。2020年,产业年产值已近4亿元。②经济收入实现跨越提升。村集体原先入不敷出,负债超百万元。通过整合财政资金④、土地指标交易资金⑤、村民购房资金⑥,村集体共集资约3.1亿元,建成了怡山湾社区,积累了雄厚资产。此外,村集体还通过出租商业门面、出售农产品等方式获取经营性收益,2020年收益达30万元。同时,村民也获得了多元收入。一是,按照新居分配制度,每户可分到2—3套新房;二是,迁村腾地后人均耕地由不足1.75亩增至3.75亩,人均每年可多得1200元流转租金⑦;三是,本村企业提供大量固定和临时岗位,村民可就近获取工资收入。此外,部分村民还可获得房屋出租、家庭经营或股份分红等收入。2020年村民人均年收入达3.73万元。

3.3 社会变化社会变化主要表现在人口和就业、交往互动、乡土文化与乡村治理四方面。①人口及就业渐趋多样化。村庄企业发展引入了近百位外来人口,且近五成外出村民返乡就业。就业岗位涵盖了农产品种养殖、加工、餐饮等多个领域。②交往互动日益频繁。新居按村小组分配,邻里关系依然存在。农地流转后村民闲暇时间增多、交流机会增加。此外,外来人口与村民因工作交往日益频繁,业缘关系渐显。③乡土文化愈发文明。村委会制定了垃圾分类等文明公约,成立了舞蹈、乡风宣传等文化队伍,定期开展“道德讲堂”、“身边好人”评选等活动,营造了和谐社区氛围,增强了村庄凝聚力。④乡村治理日趋法治化、民主化。村庄定期开展法制宣传,树立村民法制意识;建立村民自治管理制度⑧,确保决策民主化、透明化。

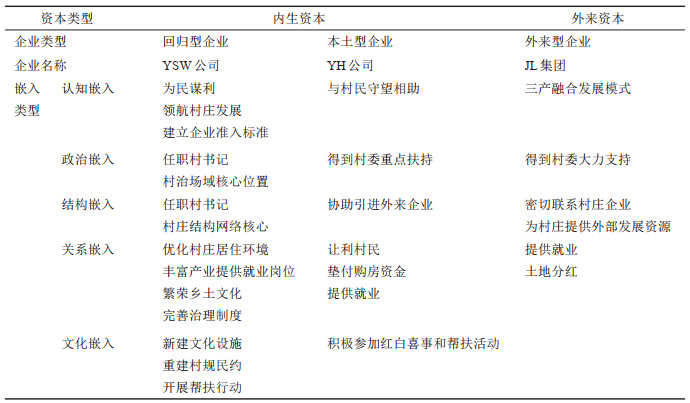

4 嵌入视角下乡村振兴机制分析根据五类嵌入机制内涵,政治嵌入、结构嵌入是资本主体与村庄权威的互动;关系嵌入、文化嵌入主要表现为与村民的互动;认知嵌入是与村庄整体的互动,且资本主体认知理念是政治嵌入和结构嵌入的前提条件,具体认知嵌入行为是关系嵌入和文化嵌入基础。基于此,本文选取本土型、回归型、外来型企业中的YH公司、YSW公司和JL集团作为典型代表,以资本主体互动对象为依据,分类探讨其嵌入机制。

4.1 认知嵌入、政治嵌入与结构嵌入:基于村委掌握话语权的利民产业联盟构建本节从认知嵌入、政治嵌入和结构嵌入三方面探讨资本主体与村庄权威的互动。资本主体认知理念符合村庄诉求是政治嵌入的先决条件,进而在村委支持下凭借自身优势实现结构嵌入。基于此逻辑,三家典型企业嵌入机制如下:

YSW公司老板深得民意,竞选为村书记,决定企业准入与否。YSW公司老板具有为民谋利的认知,返乡前后已累计捐款超百万元支持村庄发展,得到村民广泛拥护,顺利当选村书记,实现了核心政治嵌入和结构嵌入。凭借外出打拼积累的丰富经验,村书记带领村委制定了“优一、强二、扩三”的产业发展思路,并建立了企业准入标准作为企业入村依据。

YH公司得到村委认可,政治嵌入与结构嵌入持续加深。作为成立已久的本土企业,YH公司深知村民诉求,为村民提供了诸多福利,得到了村委高度认同,公司以此实现了政治嵌入。作为村委重点扶持企业,公司工作开展顺利,如经村书记协调,公司顺利流转了村民3000亩土地。同时,公司结构嵌入也得到巩固。公司作为村内大型企业,本就处于村庄社会网络关键位置。在村庄招商引资时,公司因与JL集团有合作基础,促成了JL集团将区重点项目“万亩高效农业综合体项目”落地本村,起到了对接村庄内外的“连接桥”作用,结构嵌入进一步强化。

JL集团基于三产融合发展认知,实现政治嵌入和结构嵌入。集团深耕农业领域,实力雄厚。结合大路村资源本底,集团计划在村内打造集种养殖、农产品加工、休闲观光于一体的生态闭环产业,高度符合村庄产业发展思路,得到村委大力引进,集团顺利实现了政治嵌入。村委在集团后续用地选址、用工等方面均给予了诸多支持,如积极协助集团旗下有机肥厂流转土地及办理农转用审批手续。入村后,集团凭借村委支持、与YH公司交好以及自身资金、技术、外部资源等优势,处于村庄社会网络重要“结构洞”位置。

综上所述,YSW公司老板任村书记,实现了最深层次政治嵌入和结构嵌入,掌握着村庄话语权。YH公司和JL集团因发展理念符合村庄利益诉求,得到村委支持实现政治嵌入,进而凭借自身资源优势实现结构嵌入,其中JL集团因资源更丰富,比YH公司结构嵌入更深。此外,为优化整合土地、资金等资源,村委着手推动村内企业整合,但村委仍牢握土地流转的核心话语权,保证了村庄与企业的对话能力。由此大路村构建了利民产业联盟,为村庄振兴奠定了坚实基础。

4.2 认知嵌入、关系嵌入与文化嵌入:外来企业参与有限的熟人社会本节从认知嵌入、关系嵌入和文化嵌入三方面探究资本主体与村民的互动。资本主体将认知理念转化为空间、经济、社会等方面的具体认知行动,实现关系嵌入和文化嵌入。嵌入机制如下:

YSW公司经村书记领导,基于认知嵌入深度参与村庄各方面发展,实现了深层关系嵌入和文化嵌入。关系嵌入:①新建社区,改善居住环境。公司通过组织建设怡山湾社区,完善生活、文化等配套设施,营建了舒适的社区环境。②提供就业岗位,增加收入渠道。公司农业种植园为村民提供了30个固定岗位及大量临时岗位,一年提供薪资约280万元,公司因此获得村民广泛信任,实现了深度关系嵌入。文化嵌入:出于村书记职责,公司老板着力乡土文化建设。①新建文化广场、活动室、图书室等文化设施,丰富村民生活。②制定文明公约,开展“身边好人”评选等活动,引导村民树立正确价值观。③带头开展贫困资助、免费就诊等帮扶行动,解决村民棘手难题,培育守望相助文化。

YH公司依托血缘、地缘优势,具有天然认知嵌入基础,早已与村民形成密切关系。关系嵌入:一是让利于民。公司成立初期主动与村民形成“公司+联户”的养猪合作模式,猪市跌落时公司按原价回收仔猪,自身亏损60多万元;行情好时主动提高价格,与村民共享红利。二是垫付资金帮助村民购房。怡山湾社区一期建设时,公司提供分期付款、分红收入抵押等方式以缓解村民购房压力。三是提供就业保证村民收入。公司为本村村民提供了约280个固定岗位,有效解决了村民生计问题。文化嵌入:公司虽无法像YSW公司主导村庄文化建设,但也积极参加红白喜事和帮扶活动,为乡风文化建设作出了重要贡献。

JL集团作为刚入村的外来企业,基于认知嵌入主要表现为雇佣和承租的关系嵌入。目前集团已在村内流转40亩土地建成了有机肥厂。有机肥厂与村庄约定:①同等条件下优先雇佣本村村民。有机肥厂现有工人中,本村村民已近五成。②以土地入股代替土地流转费,给予村民5% 股份,并设定10万元/年保底费,远超相应2.4万元/年的土地流转费。有机肥厂的利民行为得到村民普遍认可,也为村民共享发展红利作出了有益路径探索。但作为外来企业,集团鲜少参加村内事务及活动,文化嵌入严重不足。

如上,YSW公司在村书记领导下,全面深度参与村庄空间重构、经济转型和社会变化,对乡村振兴提供了至关重要的扶持,实现了最深层次的关系嵌入和文化嵌入;YH公司作为村庄熟人社会的精英组织,主要给予村民经济帮扶,并积极参与村庄活动,实现了较深程度的关系嵌入和文化嵌入;JL集团因入村时间短,鲜少参加村内公共事务,与村民为单一的雇佣、承租关系,村庄融入有限。

4.3 大路村乡村振兴模式总结大路村走向振兴的关键在于乡村精英顺利实现了核心政治嵌入和认知嵌入(表 4,图 5)。YSW公司老板任村书记后,进入村治场域核心位置,掌舵村庄发展,因此才得以通过迁村腾地盘活土地资源,实现村庄原始资本积累;同时,通过土地资源掌握话语权,以保证与各类资本的对话能力。更重要的是,YSW公司老板深刻认知村庄及村民需求,未与各类资本结成利益联盟,而是当好村庄“守门员”,吸纳符合村庄利益诉求的企业入村,从根本上保障了JL集团等外来企业的认知嵌入。同时,村委政治组织与各类资本间一致的利益认知,则确保了村庄社会结构网络的和谐稳定,推动了资本对村民的关系嵌入和文化嵌入。

| 表 4 各资本主体嵌入机制总结 Tab.4 Summary of the Embedding Mechanism of Capital Subjects |

|

图 5 大路村乡村振兴模式 Fig.5 Rural Revitalization Mode in Dalu Village |

资本的认知嵌入主要作用在空间重构、经济转型和社会变化三方面,进而影响其关系嵌入和文化嵌入(表 4,图 5)。基于血缘、地缘关系,本土型和回归型企业能全面认知村民需求。其中,YSW公司老板作为村书记,全面主导了村庄资源整合、居住空间营造、产业发展、乡土文化建设、社会治理等工作,使YSW公司实现了深度关系嵌入和文化嵌入。YH公司虽未起主导作用,但作为本土企业,早已与村民形成了密切的人情往来,同时积极参加乡风民俗活动,也实现了较深的关系嵌入和文化嵌入。如此,两家企业全面深度嵌入,为村民提供了优质的生活环境、多样化的本地就业、多渠道的收入来源以及和谐的社会环境,推动了大路村走向振兴之路。JL集团作为外来企业,目前主要表现为经济层面的关系嵌入,其“三产融合”、“土地入股”的模式探索为大路村带来了新机遇,但文化嵌入尤显不足。

5 结论与讨论 5.1 结论(1)大路村是武汉市“三乡工程”的成功案例,基于村企共建模式,以迁村腾地整合农村资源,通过建设高品质社区、联合组成规模化农地、发展现代化高效农业,逐步实现居业协同、全面振兴的转型发展。

(2)资本优化整合大路村资源,引发了乡村重构,具体如下:①空间重构。空间向生产空间集中化规模化、生活空间品质化、生态空间精致化转变。②经济转型。产业结构由一产转向三产融合;村庄固定资产与经营性收入均实现跨越式提升。③社会变化。人口及就业渐趋多样化;交往互动日益频繁;乡土文化愈发文明;乡村治理日趋法治化、民主化。

3)根据互动对象类型,大路村资本主体表现为两种维度的嵌入:一是与村庄权威互动,实现认知理念嵌入、政治嵌入和结构嵌入,与村委构建起利民产业联盟;二是通过将认知理念转化为空间、经济、社会等领域的具体认知行动,与村民实现互动,不断推进关系嵌入和文化嵌入。

(4)资本主体的嵌入机制因类而异。实现核心政治嵌入的资本主体,主导村庄生产、生活、生态、文化、治理多方面有序发展,嵌入程度最深。本土型企业作为村庄一份子,具有血缘、地缘基础,已融入村庄发展方方面面,嵌入程度次之。外来型企业实力雄厚,为村庄提供外部发展资源,结构嵌入较深,但村民互动较少,关系嵌入和文化嵌入不够。

(5)大路村振兴关键在于乡村精英激发了村庄内生发展动力。乡村精英通过核心政治嵌入和认知嵌入,牢握村庄话语权,并以认知嵌入为基准,有条件准入企业,构建起村委掌握话语权的利民产业联盟。进而,产业联盟推动乡村空间优化、经济水平提升、社会文化繁荣,实现关系嵌入和文化嵌入。

5.2 讨论本文以武汉大路村这一资源一般村庄为例,探讨了乡村振兴背后的资本嵌入机制,为理解资本对乡村生产、生态、生活、文化、治理等方面的多维作用提供了新的研究视角,具有一定借鉴意义:一是重视培育村庄内生发展动力,成立具有话语权的村社组织,强化村民在社会网络结构中的地位[12];二是以认知嵌入为考核依据,建立企业准入机制,从源头上避免乡村异化[11];三是加强资本主体的关系嵌入和文化嵌入,推动乡村全面振兴[25]。

针对“‘资本驱动型’乡村振兴”这一命题,本文依然存在需进一步研究和探讨的问题:第一,因案例有限,本文未对混合型企业的嵌入机制展开研究;第二,资本驱动乡村振兴的模式与乡村资源禀赋有关,本文仅探讨了资源一般乡村,未来应加强不同类型乡村间的比较分析。

注释:

① 三乡工程包括市民下乡、能人回乡、企业兴乡:市民下乡指市民租用村民的房屋或农地,为农民增加财产性收入;能人回乡指外出精英返乡创办实业,为村民提供创业或就业机会,增加农民经营性收入;企业兴乡指企业到农村投资兴业,增加农民工资性收入。

② 为细化受访者年龄状态,本文以2013年联合国世界卫生组织的年龄段划分标准为依据,即44岁以下为青年人、45—59岁为中年人、60—74岁为年轻老年人、75—89岁为老年人、90岁以上为长寿老人。

③ 村庄土地、人口等基础数据来源于大路村统计资料及村干部访谈。

④ 财政资金:区级各政府部门共提供专项财政资金7000万元。

⑤ 土地指标交易资金:大路村将迁村腾地结余的建设用地指标在省域交易,获得资金1.8亿元。

⑥ 村民购房资金:大路村共还建新房1252套,一般村民按5万/套购买,弱势群体享受优惠,孤寡老人费用全免,共吸纳村民建房资金约6000万元。

⑦ 土地流转租金为600元/亩/年,通常是公司先将全部租金支付给村小组,村小组再根据人口数平均分配到每户。

⑧ 村民自治管理制度:即户代表会议决策机制,以户代表会议广泛征求群众意见,以民意为基础开展工作,如新居分配、土地流转等。

| [1] |

黄震方, 张圆刚, 贾文通, 等. 中国乡村旅游研究历程与新时代发展趋向[J]. 自然资源学报, 2021, 36(10): 2615-2633. [Huang Zhenfang, Zhang Yuangang, Jia Wentong, et al. The research process and trend of development in the New Era of rural tourism in China[J]. Journal of Natural Resources, 2021, 36(10): 2615-2633.] |

| [2] |

施德浩, 陈浩, 于涛. 城市要素下乡与乡村治理变迁——乡村振兴的路径之辩[J]. 城市规划学刊, 2019, 63(6): 107-113. [Shi Dehao, Chen Hao, Yu Tao. Urban resource flow to the countryside and the changes of rural governance: Debate on the paths of rural vitalization[J]. Urban Planning Forum, 2019, 63(6): 107-113.] |

| [3] |

陈晓燕, 董江爱. 资本下乡中农民权益保障机制研究——基于一个典型案例的调查与思考[J]. 农业经济问题, 2019, 40(5): 65-72. [Chen Xiaoyan, Dong Jiangai. Research on the protection mechanism of farmer's rights and interests in the industrial capital into the countryside: Based on the investigation and thought of a typical case[J]. Issues in Agricultural Economy, 2019, 40(5): 65-72.] |

| [4] |

龙井然, 杜姗姗, 张景秋. 文旅融合导向下的乡村振兴发展机制与模式[J]. 经济地理, 2021, 41(7): 222-230. [Long Jingran, Du Shanshan, Zhang Jingqiu. Mechanism and model of rural vitalization guided by culture-tourism integration[J]. Economic Geography, 2021, 41(7): 22-230.] |

| [5] |

龙花楼, 屠爽爽. 论乡村重构[J]. 地理学报, 2017, 72(4): 563-576. [Long Hualou, Tu Shuangshuang. Rural restructuring: Theory, approach and research prospect[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(4): 563-576.] |

| [6] |

姚娟, 马晓冬. 后生产主义乡村多元价值空间重构研究——基于无锡马山镇的实证分析[J]. 人文地理, 2019, 34(2): 135-142. [Yao Juan, Ma Xiaodong. Study on the reconstruction of multi-value space in post-productivist countryside: A case study of Mashan town in Wuxi[J]. Human Geography, 2019, 34(2): 135-142. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.02.017] |

| [7] |

许璐, 罗小龙, 王绍博, 等. 洋家乐"乡村消费空间的生产与乡土空间重构研究——以浙江省德清县为例[J]. 现代城市研究, 2018, 33(9): 35-40. [Xu Lu, Luo Xiaolong, Wang Shaobo, et al. Research on the production of rural consumption space and the reconstruction of rural space in"Yangjiale": A case study of Deqing county of Zhejiang province[J]. Modern Urban Research, 2018, 33(9): 35-40.] |

| [8] |

杨洁莹, 张京祥. 基于法团主义视角的"资本下乡"利益格局检视与治理策略——江西省婺源县H村的实证研究[J]. 国际城市规划, 2020, 35(5): 98-105. [Yang Jieying, Zhang Jingxiang. Rethinking capital in rural governance from a corporatism perspective: Empirical research in village H, Jiangxi province[J]. Urban Planning International, 2020, 35(5): 98-105.] |

| [9] |

李繁荣. 中国乡村振兴与乡村功能优化转型[J]. 地理科学, 2021, 41(12): 2158-2167. [Li Fanrong. Rural revitalization and rural functional optimization and transformation in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(12): 2158-2167.] |

| [10] |

陈燕纯, 杨忍, 王敏. 基于行动者网络和共享经济视角的乡村民宿发展及空间重构——以深圳官湖村为例[J]. 地理科学进展, 2018, 37(5): 718-730. [Chen Yanchun, Yang Ren, Wang Min. Development process of rural homestay tourism and spatial restructuring with the actor-network method from the perspective of shared economy: A case study of Guanhu village in Shenzhen[J]. Progress in Geography, 2018, 37(5): 718-730.] |

| [11] |

杨洁莹, 张京祥, 张逸群. 市场资本驱动下的乡村空间生产与治理重构——对婺源县Y村的实证观察[J]. 人文地理, 2020, 35(3): 86-92, 114. [Yang Jieying, Zhang Jingxiang, Zhang Yiqun. Rural space production and governance restructuring driven by market capital: A case study of Y village in Wuyuan[J]. Human Geography, 2020, 35(3): 86-92, 114. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.03.010] |

| [12] |

杨高升, 庄鸿, 田贵良, 等. 乡村经济内生式可持续发展的实现逻辑——基于江苏省Z镇的经验考察[J]. 农业经济问题, 2023(6): 121-134. [Yang Gaosheng, Zhuang Hong, Tian Guiliang, et al. The logic of realizing endogenous sustainable development of rural economy: An experience inspection based on Z town in Jiangsu province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2023(6): 121-134.] |

| [13] |

曲海燕, 张斌, 王真. 村企合作助力乡村振兴的典型模式与风险防范[J]. 改革, 2023(6): 95-104. [Qu Haiyan, Zhang Bin, Wang Zhen. Typical models and risk aversion of the cooperation between villages and enterprises in rural revitalization[J]. Reform, 2023(6): 95-104.] |

| [14] |

王阳, 吴蓉. 明星村的烦恼: 乡村集体经济的权威型发展及其困境——基于东部A村发展经验的反思[J]. 华中科技大学学报(社会科学版), 2021, 35(5): 132-140. [Wang Yang, Wu Rong. The troubles of the star village: The authoritative development of rural collective economy and its dilemma: Reflection on the development experience of village A in East China[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition), 2021, 35(5): 132-140.] |

| [15] |

申明锐. 乡村项目与规划驱动下的乡村治理——基于南京江宁的实证[J]. 城市规划, 2015, 39(10): 83-90. [Shen Mingrui. An emerging mode of rural governance driven by program and planning: Evidence from Jiangning, NanJing[J]. City Planning Review, 2015, 39(10): 83-90.] |

| [16] |

周思悦, 申明锐, 罗震东. 路径依赖与多重锁定下的乡村建设解析[J]. 经济地理, 2019, 39(6): 183-190. [Zhou Siyue, Shen Mingrui, Luo Zhendong. Path dependence and multiple lock-in process in rural construction[J]. Economic Geography, 2019, 39(6): 183-190.] |

| [17] |

贾榕榕, 吴冰. 乡村旅游精英的权力维度及其阶段性呈现特征——以袁家村为例[J]. 人文地理, 2020, 35(2): 142-151. [Jia Rongrong, Wu Bing. The power dimensions and stage presentation characteristics of rural tourism elite: A case study of YuanJia village[J]. Human Geography, 2020, 35(2): 142-151. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.02.016] |

| [18] |

张京祥, 姜克芳. 解析中国当前乡建热潮背后的资本逻辑[J]. 现代城市研究, 2016, 31(10): 2-8. [Zhang Jingxiang, Jiang Kefang. Analyzing capital logic behind rural construction boom in contemporary China[J]. Modern Urban Research, 2016, 31(10): 2-8.] |

| [19] |

Mühlonghaus S, Wälty S. Endogenous development in Swiss mountain communities[J]. Mountain Research & Development, 2001, 21(3): 236-242. |

| [20] |

Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510. |

| [21] |

Granovetter M, Swedberg R. The Sociology of Economic Life[M]. New York: Routledge, 2018: 22-46.

|

| [22] |

Zukin S, Dimaggio P. Structures of Capital: The Social Organization of the Economy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990: 15.

|

| [23] |

龚丽兰, 郑永君. 培育"新乡贤": 乡村振兴内生主体基础的构建机制[J]. 中国农村观察, 2019, 50(6): 59-76. [Gong Lilan, Zheng Yongjun. Cultivating"new rural talents": The construction mechanism of endogenous subject foundation in rural revitalization[J]. China Rural Survey, 2019, 50(6): 59-76.] |

| [24] |

韩庆龄. 嵌入理论下资源型乡贤返乡参与乡村产业振兴的实践机理[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2023, 23(2): 94-102. [Han Qingling. The practical mechanism of resource-based rural Sages returning to their hometowns to participate in the revitalization of rural industries from the perspective of embedded theory[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition), 2023, 23(2): 94-102.] |

| [25] |

郑军南. 社会嵌入视角下的合作社发展——基于一个典型案例的分析[J]. 农业经济问题, 2017, 38(10): 69-77. [Zheng Junnan. The development of cooperative from the perspective of social embedment: Based on a typical case[J]. Issues in Agricultural Economy, 2017, 38(10): 69-77.] |

| [26] |

张桂颖, 吕东辉. 乡村社会嵌入与农户农地流转行为——基于吉林省936户农户调查数据的实证分析[J]. 农业技术经济, 2017(8): 57-66. [Zhang Guiying, Lv Donghui. Rural social embeddedness and peasant household land transfer behavior: An empirical analysis based on 936 peasant household survey data in Jilin province[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2017(8): 57-66.] |

| [27] |

蒋永甫, 应优优. 外部资本的嵌入性发展: 资本下乡的个案分析[J]. 贵州社会科学, 2015, 36(2): 143-149. [Jiang Yongpu, Ying Youyou. Embedded development of external capital: A case study of capital allocation to countryside[J]. Guizhou Social Sciences, 2015, 36(2): 143-149.] |

| [28] |

张梁梁, 李世强. 社会资本与乡村善治: 基于"三治融合"的视角[J]. 城市发展研究, 2021, 28(11): 98-103. [Zhang Liangliang, Li Shiqiang. Social capital and good governance in rural areas: Based on the perspective of"three governance integration"[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(11): 98-103.] |

| [29] |

陈义媛. 资本下乡的社会困境与化解策略——资本对村庄社会资源的动员[J]. 中国农村经济, 2019, 35(8): 128-144. [Chen Yiyuan. The social predicaments of "capital going to the countryside" and the resolution strategies: The mobilization of rural social resources[J]. Chinese Rural Economy, 2019, 35(8): 128-144.] |

| [30] |

李云新, 阮皓雅. 资本下乡与乡村精英再造[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2018, 17(5): 117-125. [Li Yunxin, Ruan Haoya. Capital going to the countryside and reconstruction of rural elite[J]. Journal of South China Agricultural University (Social Science Edition), 2018, 17(5): 117-125.] |