自乡村振兴政策提出以来,我国农村环境、基础设施、社会保障均得到相应提升。乡村旅游是乡村振兴的重要抓手[1],乡村旅游、休闲农业等领域的开发不仅增加了乡村的经济活力,也为外出劳动力的回流迁移提供了新的路径[2]。2023年农业农村部、国家发展改革委等九部门联合发文鼓励人才下乡。人才振兴是乡村振兴的基础,外出务工人员返乡就业的选择得益于乡村旅游发展带来的人才缺口和政策的大力支持[3]。当前,外出务工人员返乡已经实现从“退回来”到“跑回来”的转换[4]。但是,返乡只是起点,返乡后的从业体验决定着返乡者的后续选择,也是乡村人才资源能否可持续发展的重要基础。因此,揭示乡村旅游地返乡人员幸福感的形成机制对能否留下人才、促进乡村旅游提质增效[5]和进一步推进乡村振兴[6]起到至关重要的作用。

理论层面,乡村居民是推动乡村振兴和实现共同富裕的重要力量[7]。现有研究多集中于农村劳动力在回流中面临的问题、回流对社会经济的影响以及政策建议[8],对于返乡从业者主观情感的研究还处于初始阶段[6]。幸福感对促进就业有重要的作用,能缓解经济快速增长背景下的社会矛盾[9],也影响返乡后的就业表现。在旅游地居民幸福感研究方面,近年相关研究有所增加,大多关注常住居民幸福感[10,11];探索居民社区参与与幸福感的关系[12]等;也有研究从要素影响角度探讨了主客关系情感团结[13]、旅游影响感知[14]、相对剥夺感[15]等变量对幸福感的影响。整体来看,对返乡人员群体幸福感的关注还比较有限,乡村旅游地返乡从业者幸福感的形成机制尚未得到具体解答。

理论的滞后和缺位一定程度上制约着研究者们对返乡人员生活质量的提升与乡村旅游发展的认知。因此,本文运用扎根理论,在对乡村案例地进行实地调研的基础上,探索乡村旅游地返乡从业者幸福感的形成机制,为乡村人才建设和乡村旅游进一步发展奠定理论基础。

2 文献综述 2.1 旅游背景下返乡人员的研究劳动力回流现象早在19世纪跨大西洋的国际回流移民中被关注到,回流被定义为移民返回家乡重新定居[16]。在我国,返乡居民是指从农村走出去又回到农村就业或创业的农民工、毕业大学生、退伍军人等[3]。返乡农民工增多是中国人口迁移和流动变化的新态势[17]。乡村旅游的发展为返乡人员参与到旅游业中提供了可能[18];返乡人员作为回流的优秀劳动力[19],为乡村旅游提供了人力资源。乡村旅游地的回流人员包含多种群体,返乡后从事不同职业,例如作为民宿、餐饮或销售主体自主创业,旅游企业雇佣就业,旅游相关部门就业等,因此为涵盖不同返乡者,本研究采用“返乡从业者”这一描述。在中国乡村文化情感特征背景下,返乡决策是复杂的[20],以往研究关注返乡动机[21]、影响因素[22]等,也有研究指出政府信任的重要性[20]。

作为劳动力回流的一种,返乡从业者包括短、中、长期的从业者。想要长久留住返乡者,需关注其返乡后的生活和心理状态。返乡从业者作为旅游地居民中重要的组成部分,其主观幸福感关系到旅游地形象和旅游业的可持续发展[23]。虽然已有少量研究针对特定群体进行分析[24],但个体尺度的深入实证探索相对较少[25]。因此,对影响旅游地返乡从业者幸福感的因素进行系统性分析,阐明幸福感形成机制具有重要价值。

2.2 旅游研究下的居民幸福感幸福感一词最早出现在古希腊的道德哲学研究中,其关于“追求快乐”的准则具有浓烈的宗教色彩[26]。心理科学在前人研究的基础上最先提出了“主观幸福感”这一概念并用于科学实证[26]。20世纪90年代,幸福感首次被引入旅游学科用于描述旅游者幸福感[27]。当下,旅游研究背景下的“幸福感”研究多使用主观幸福感的定义,即幸福感是人们对于生活的认知和情感评价[28]。在旅游研究中,幸福感和旅游相结合的研究集中于旅游从业人员和旅游者[29]。鉴于旅游业发展会对地方产生影响,相关研究应关注居民的感知和态度[30]。进一步聚焦到乡村,其居民幸福感的形成受到收入与消费、人力资本、社会资本与环境等影响[31],中国特有的“集体主义”价值观对幸福感具有影响[32]。测量方面,由于主观幸福感概念有不同的哲学基础和理论来源,也产生了不同系列的量表[33]。

总体而言,中国乡村旅游地居民幸福感研究主要关注常住居民,对乡村旅游地返乡从业者的幸福感形成机制还探索较少。返乡从业者经历了从农村到城市、再从城市返回乡村的双重迁移,其工作状态和心理状态均与农村留守者不同[34],作为乡村旅游产业发展的重要参与者,是乡村旅游必须关注的重点内容。

3 研究方法与数据收集 3.1 研究方法扎根理论是实证主义范式下的一种质性研究方法,能弥补量化研究深度低的缺点,也可以弥补质性研究中缺乏规范的缺点[35]。扎根理论强调从资料入手,在不断对比后根据资料与理论之间的关系提炼出类属及其属性[36]。以往研究对旅游地居民幸福感虽然已有测量,但常采用生活满意度等代理变量[15]。本文聚焦乡村旅游地返乡从业者,旨在针对特定返乡群体,探索其幸福感形成的过程,这一研究目标决定了研究方法需要能够针对特定群体进行创新探索,因此选取扎根理论。本文运用Nvivo12质性分析软件,采用程序化扎根理论的3阶段编码探索幸福感的形成机制:一是通过开放式编码对原始访谈资料进行分析和归类,形成概念和初始范畴;二是通过主轴编码对初始范畴进行归纳,得到主范畴;三是通过选择性编码建立核心范畴,构建幸福感的形成机制理论。

3.2 数据收集本文选取湖州市妙山村和水口村为案例地,依据理论抽样原则抽取访谈对象,对乡村旅游地返乡从业者进行深度访谈。考虑到个体差异,本文设计半结构化问题。具体访谈问题示例:现在总体的感受如何?幸福感总体体验如何?和回乡前相比幸福感是否有变化?回来之前还是之后找到了工作?能否胜任现在的岗位?现在的工作和以前有什么不同?之前在城里的经历对你现在的工作有帮助吗?和之前在城里的工作你更喜欢哪个?人际相处的怎么样?哪些方面影响你现在的生活体验?期待未来有什么计划?引导被访者对问题进行更加细致的探讨,鼓励其说出真实认知和感受。

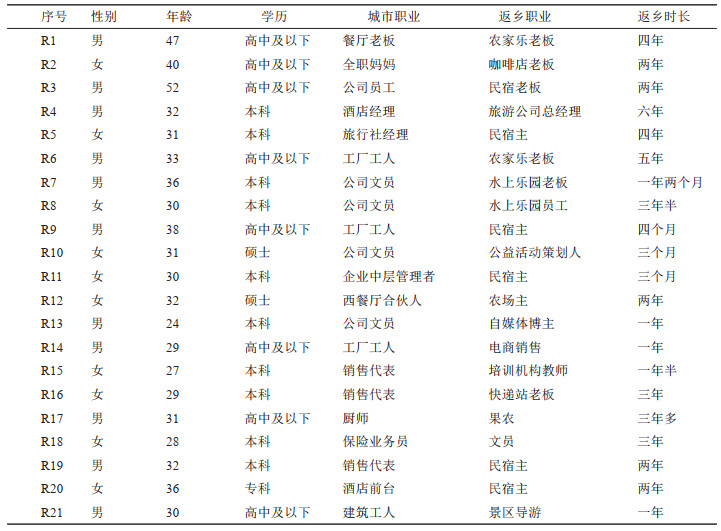

调研小组于2023年6月28日至2023年7月10日之间到案例地进行实地访谈,共访谈21人次(表 1),每次访谈时间约30分钟。在征得访谈对象许可后进行录音,访谈结束后将音频转换为文本。本研究边收集资料边持续进行编码分析,直到没有新的范畴和概念出现,达到理论饱和。

| 表 1 受访者基本信息 Tab.1 Information of the Interviewees |

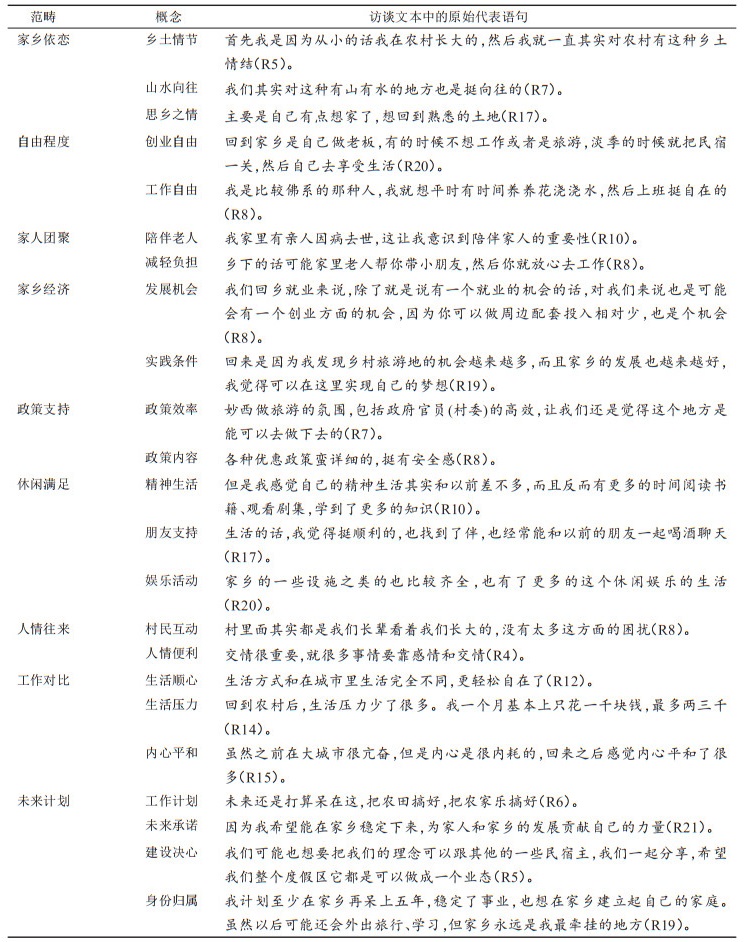

开放编码对已收集的资料文本进行阅读和分析,通过发现概念与范畴并予以命名来提取初始符码[37]。本研究采用编码分析软件Nvivo12,首先对访谈文本进行初始整理,提取出与返乡幸福感有关的原始代表语句建立自由节点;接着不断比较关键语句划分理论类属,梳理其概念及属性;最后将性质和内容相近的要素综合形成范畴,即进行概念聚拢,最终得到24个范畴。开放性编码示例,见表 2。

| 表 2 开放式编码形成的范畴(示例) Tab.2 Examples of Categories Formed by Open Coding |

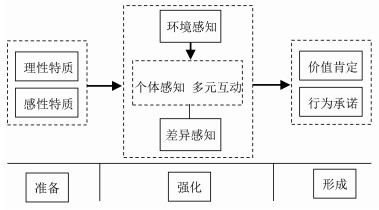

该阶段需要将原始资料依据因果关系、并列关系、时间等反复梳理和比较,建立开放性编码中初始范畴的有机关联[38],提炼出最能体现研究主题的主范畴,称之为“轴心”。经过主轴编码,发现24个初始范畴间存在相互关系和逻辑次序,挖掘出8个主范畴,分别为:理性特质、感性特质、差异感知、环境感知、个体感知、多元互动、价值肯定、行为承诺。编码过程如表 3所示。

| 表 3 主轴编码形成的主范畴 Tab.3 The Main Categories of Axial Coding |

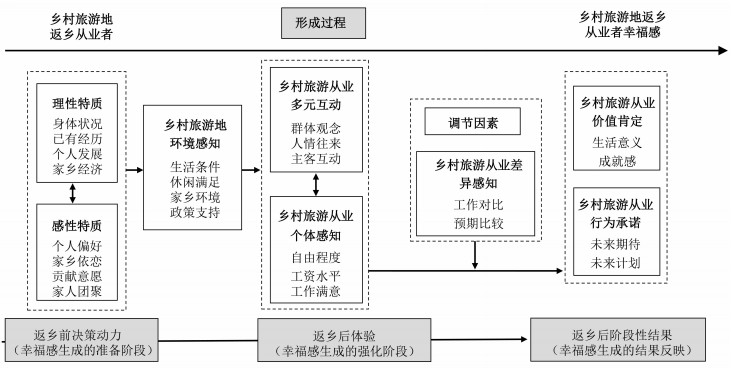

选择编码是对主范畴进行整体分析后形成“核心范畴”,核心范畴能够统领所有的概念或范畴[39]。根据主范畴的基本含义识别其中存在的典型逻辑关系结构如图 1。以此为基础,发展串联并描述返乡从业者在乡村旅游地获得幸福感的故事线。返乡居民的理性特质和感性特质是幸福感形成的准备阶段;返乡后的环境感知、个体感知、多元互动及差异感知四者共同作用深化幸福感的生成,其中环境感知是前提条件,个体感知、多元互动是进一步铺垫,差异感知是准备阶段与形成阶段的互动深化;最终返乡居民的幸福感通过价值肯定和行为承诺生成表现。根据上述故事线,本文将“返乡从业者幸福感的形成机制”作为核心范畴。

|

图 1 主范畴的典型关系结构 Fig.1 Typical Relationship Structure of Main Category |

本研究通过上述三个编码阶段,甄别出8个维度和24个范畴,围绕核心范畴及其故事线逻辑,可建构乡村旅游地返乡从业者幸福感的形成机制模型。整体过程包含相互衔接的三阶段,即返乡前的决策动力,返乡后幸福感的强化和结果反应,见图 2。

|

图 2 乡村旅游地返乡从业者幸福感形成机制图 Fig.2 A Model for Formation of Returning Migrant Workers' Well-being in Rural Destinations |

返乡决策并非单纯的经济决策,返乡者的返乡决策形成包含理性特质和感性特质,两种动力要素交互作用,共同推进返乡决策的形成,奠定返乡后幸福感准备阶段。

5.1.1 理性特质理性特质是指乡村旅游地返乡从业者在返乡决策时所考虑到的理性客观的因素,包括身体状况、已有经历、个人发展、家乡经济。首先,身体状况是指返乡居民由于自己的身体情况,不能适应或无法在城市中继续工作,基于客观情况做出的返乡理性决定,如“回来之前我患上了鼻炎,已经影响到我的日常生活。我回到农村老家后,发现空气好很多,我第一件事就是专心治疗鼻炎,现在已经好了很多(R13)”。其次,已有经历是指返乡居民凭借在城市积累的工作经验对未来发展做出的理性决策,如“我当时是去到河南郑州打工,在那边工作了五年左右,在一家酒店做前台,所以也是我回乡之后经营民宿的一个想法的一种启发(R20)”。第三,个人发展是指返乡居民基于在城市职业、家庭等方面的原因做出的决定。如“一方面是因为我在工作中遇到了瓶颈,很难再有更高的职位晋升(R10)”。最后,返乡居民因为识别到乡村旅游地发展的机会,认为家乡经济具有良好的发展前景,由此做出的决策,如“回来是因为我发现乡村旅游地的机会越来越多,而且家乡的发展也越来越好,我觉得可以在这里实现自己的梦想(R19)”。综上,返乡居民在个人身体状况需要、已有经历的启发、自我发展的需求、家乡经济的前景环境感知的影响下产生了返乡意愿。

5.1.2 感性特质感性特质是指乡村旅游地返乡从业者在返乡决策时所产生的情感判断,包括居民的个人偏好、对家乡的依恋,家人团聚的情感需求,以及想要为家乡做贡献的情感。返乡的重要原因之一是返乡者个人的性格偏好,表示“我是比较佛系的那种人,我就想平时有时间养养花浇浇水,然后上班挺自在的(R8)”。其次,返乡居民对家乡的特殊情感也是促成返乡决策的重要动力,“首先我是因为从小在农村长大的,然后我就一直对农村有这种乡土情结(R5)”。除此之外,与家人团聚也是返乡居民重要的情感动力之一,如“另一方面,我家里有亲人因病去世,这让我意识到陪伴家人的重要性。我开始重新思考,人生短短几十年,什么样的生活才是有意义且值得过的(R10)”。最后,特别是受访者中的年轻人,多数提及了想要为家乡做贡献的意愿,如“我说实话,作为一个土生土长的妙山年轻人,对我们乡村肯定还是有点情节的,还要为自己的家乡做点贡献,然后就回来了(R4)”。

5.2 返乡从业者的返乡后体验:幸福感核心机制 5.2.1 乡村旅游地环境感知返乡后的环境感知是返乡者体验的起点,良好的环境感知是幸福感的基础,包括生活条件、休闲满足、家乡环境和政策支持。首先,就生活条件来说,返乡者首先能感受到家乡物质设施的变化,例如,“回来之后觉得家乡的变化还挺大的,就是基础设施各方面,还有人都慢慢都变好了(R6)”。其次,休闲满足是物质条件基础上重要的客观体验,虽然相较于城市而言,乡村休闲娱乐活动较少,返乡居民仍然能依靠朋友和社交够享受到精神生活,例如,“也经常能和以前的朋友一起喝酒聊天...... 挺好的(R17)”。第三,家乡的自然环境能够为返乡者带来舒畅的心理体验,例如“为了乡下这空气,都值了(R18)”。最后,客观环境的保障离不开政策的引导和支持,并且相比于直接的资金补贴,政府部门促进乡村长远发展的柔性手段更容易激发居民的满意感,如“像吴兴区和市里面的那种旅游部门,等于是到外省,还有像香港之类的都去推介的。这一块是他们做得其实是很好的(R5)”。需要指出的是,部分返乡者也会面临客观生活便利度下降的状况,例如“从物质上来说,和以前有很大差距。现在要叫一杯奶茶就比较难了,收入变少了(R10)”。对于这类情况产生了两种体验,一种认为虽然收入下降,但并不影响总体幸福感,因为“远离乱七八糟的消费,其实也是一种幸福(R20)”;另一种则表示,“看看吧,如果过一段不适应,再回南京去挣钱(R13)”。

5.2.2 乡村旅游从业个体感知个体感知强调个体返乡后与自我的对话,即自我内心对于返乡后生活的状态感知,包括工资水平、自由程度和工作满意。首先,工资水平影响个体的经济状况和生活质量,受访者中有人表示“在外面就业,说实话一个月酒店管理也是开薪资差不多一个月1万块钱......在我们乡村上班做一个中高层的的话工资也差不多(R4)”。其次,自由感也是带来幸福感的重要变量,不仅包括返乡后从事旅游业不再有通勤时间和固定工作时间的困扰,更包括身心的自由感,如“像工作的话,因为之前是在给别人打工,时间非常的不自由,而回到家乡是自己做主,自己做老板,有的时候不想工作或者是旅游,淡季的时候就把民宿一关,然后自己去享受生活(R20)”。第三,工作满意主要指对工作内容和舒适度的满意,例如“我目前在家乡从事文员的工作,工作内容主要是处理文件、数据录入等文职工作。虽然不是很高大上的职位,但它给我提供了稳定的收入和舒适的工作环境(R18)”。

5.2.3 乡村旅游从业多元互动多元互动强调个体返乡后与村民、游客、村委等其他主体互动的感知情况,涉及群体观念、人情往来、主客互动。首先,传统上的乡村居民认为高收入只能通过外出打工获得,当下随着乡村旅游发展带来就业机会增多,群体观念也发生了较大的转变,如受访者表示“像以前的观念会说感觉出去更好,但像现在基本上也有很多小伙伴喜欢往乡下发展...... 好像更多元一点(R6)”,多元包容的乡村群体观念会使得返乡居民更加自然地融入乡村环境。其次,以往研究指出乡村旅游地居民的互动仪式在其幸福感生成中所起到的作用[10],本文发现旅游的发展使得乡村中传统的地缘和血缘关系发生了一定改变,返乡者面对的互动情境出现新的特征,新情境中的人情往来成为乡村居民重要的互动体验。一方面,熟悉的人和关系蕴含着可获取的资源和便利。例如担任旅游公司总经理的受访者提出,“像我们如果现在做旅游会遇到一些土地方面的协商问题,第三方不会出面,都是通过我们和村民之间协商......交情很重要,就很多事情要靠感情和交情(R4)”。另一方面,人情往来也具有双面性,主要涉及对私人生活的干扰:“总有亲戚介绍对象,挺烦人的,还是有些喜欢管别人的私事(R13)”。不过这种情况在就业的忙碌中也能得到缓解,例如“回来和其他村民其实也不太会有人际关系的,因为你早上就上班了,比方说你正常在村里的状态,他们也出去做工了,其实大家都忙(R8)”。第三,参与旅游活动必然面临着主客互动,乡村旅游中的主客互动虽然也是经济交往行为,但基于旅游活动的特殊性,情感连接使得乡村旅游中的主客互动超越城市经济交往的单维性,能够带来特定的情绪价值,例如“有时接待客人,跟他们聊天一块出去玩之类的也挺有意思的(R1)”。

5.2.4 乡村旅游从业差异感知返乡者回乡后会将当前情况与其返乡预期及过去的工作对比,由对比差异来评估返乡现状的满意与不满意程度,包含工作对比和预期比较。在工作方面,乡村旅游地返乡者在资源上从劣势转化为优势,正如以往研究指出的,地缘优势、亲缘优势和近似的文化生活习俗使返乡群体更容易争取到劳动力、土地等优质资源[40],参与乡村旅游产业相关工作与城市工作相比带来了更多的掌控感和安全感,例如“以前会比较迷茫,主要一个人在外打拼,人生地不熟。工作也比较繁忙,压力大,现在好很多了(R18)”。预期比较是一种总体生活状态的比较,主要包括能享受回乡后慢节奏和平和的生活氛围。实际体验不低于预期,即能够支撑返乡者产生幸福感。如“现在生活和我回来之前期望的差不多。慢慢努力对吧,现在还在种种田,开发一下这些土地,挺自在的(R6)”。由于差异感知联系着返乡人员返乡前与返乡后的状态,因此被识别为调节因素。此外,值得指出的是,返乡者对家乡环境感知的要求并不建立在与城市经济的静态对比上,而是体现在与自我环境感知对比和与之前的家乡记忆对比上,例如“城市的车水马龙再多,都感觉跟我没有关系,这里的一个砖头,也感觉写着我的名字(R12)”,“和我离开时完全不一样了,真的是很骄傲、很幸福(R3)”。

5.3 返乡从业者的幸福感生成结果:价值肯定与行为承诺 5.3.1 乡村旅游从业价值肯定价值肯定是指个体反思其认为最重要的信念或价值观,保护自我完整性,体现为生活意义和成就感体验。以往研究指出“体面感”是乡村旅游就业者的重要需求,其中包括对工作意义和自我价值的感知[41],例如“...把自己的创造和价值发挥出来,留下对其他人有积极影响的东西更重要(R10)”。同时,返乡居民能在乡村旅游的相关产业中找到适合自身的岗位,在工作中获得独特的体验,“虽然创业不易,但看着自己的民宿越来越受欢迎,结识了很多来自各地的游客,感觉很有成就感(R19)”,乡村旅游地返乡者良好的工作体验产生了精神动力,支持返乡者将理想目标转变为行动。

5.3.2 乡村旅游从业行为承诺行为承诺是指个体渴望和有决心参与某一活动的心理状态,包含着其对未来的期待和计划。随着乡村旅游不断发展,返乡居民的主体意识不断增强,因此更加渴望实现更高质量和更加稳定的乡村发展水平,提出了如“我们肯定希望它的整个的旅游这一块的板块的发展越来越好,包括它的配套,甚至我们希望它是区别于其他乡村,因为中国这么多乡镇都在搞乡村振兴,同质化太严重,我希望能做一些有亮点的东西,引领乡村振兴和乡村发展的一些项目(R7)”等对未来乡村旅游产业发展的期待。而对于居民个人,多数受访者表示将来长久的计划会留在乡村,但受到工资水平的影响,有受访者表示“目前的话可能会考虑自己待在这,然后再做点副业(R8)”。由此可见,乡村其他要素的满足使得居民可以忽视收入水平较低这一缺点,同时也可发现乡村旅游地经济机会充足,发展空间较大。

5.4 幸福感生成的过程性特质幸福感生成并非截面要素所决定的,而是返乡者人生经历的过程所生成的。返乡前动机和返乡后体验交织,形成幸福感生成路径。返乡者在前一阶段的动机或体验能够催生下一阶段的体验,以及对不同体验维度的重视。例如,以理性特质作为主要动机的返乡者在返乡后尤为注重生活条件和收入,例如“一线城市太卷了,回来看重的是事少点,钱多点(R19)”,进一步地,这种体验会进一步影响未来行为承诺,“收入满意的,暂时就不再去大城市了(R14)”;以感性特质作为主要动机的返乡者在返乡后尤为在意人情往来或主客互动,例如“真的很喜欢被熟悉的人包围的感觉,至少每天能看到笑脸(R4)”,回乡后基于情感体验产生的幸福感也会进一步促进其未来计划的制定,“每天能吃到我妈做的午饭,完全不想走了,一想到以前冷冰冰的出租房简直想哭(R11)”。虽然不同个体有所侧重,返乡者的幸福感生成路径仍是综合性的,感性和理性交织的动机共同作用,幸福感也基于环境感知、多元互动与个体感知共同构建。更具体的,各个要素之间也存在相互关系,例如,就理性和感性特质来说,基于感性判断所做出的回乡决策也会因为返乡后理性收益的增加而得到强化:“我当时是因为我爸生病回来的,但回来后发现净落下的钱并不比城里少,所以现在我爸身体好了,我也想继续留在村里(R17)”;就多元互动和个体感知来说,良好的互动能够提升个体感知,并共同作用于幸福感的生成:“我的住客都加了微信,有的后面还成了朋友,经常给我点赞,我本来就爱交朋友,幸福感一下子就上来了(R20)”。

6 研究结论与展望 6.1 理论贡献乡村旅游地的快速发展吸引了大量返乡人员,其返乡后的生活和心理状态影响着乡村旅游地的可持续发展。本文基于乡村旅游地返乡从业者的深度访谈资料,运用扎根理论构建了理论模型,理论贡献包括:

第一,识别出返乡从业者幸福感的结构维度。幸福感的结构由理性特质、感性特质、差异感知、环境感知、个体感知、多元互动、价值肯定、行为承诺8个维度24个范畴构成。以往研究在分析旅游地居民幸福感时采用生活满意度和正面情感来描述主观幸福感[42]。本文基于旅游产业的特殊性,针对返乡者的独特心理过程进行创新探索。此外,以往研究证实了居民幸福感既受到旅游影响刺激,又受到内在表征影响[11], 本研究进一步探索了外在客观要素、内在感知要素的具体内涵,并拓展了内外交融和多元互动影响。

第二,研究从过程性视角建构了乡村旅游地返乡从业者幸福感形成的机制。以往研究大多将生活满意度、主观幸福感和生活质量交互使用[43],基于静态角度从要素层面分析了情感团结、环境获益感知、社会文化获益感知、自我发展等主要变量[13],本研究在截面要素之外,建立起一个过程性机制。该机制明确了关键因素之间的作用机制,即理性特质和感性特质共同作为居民决策前因变量,环境感知作为基础,多元互动和个体感知相互作用,通过差异感知的调节协同作用于幸福感。

第三,研究发现乡村旅游地返乡居民幸福感形成过程中有自身的评价偏好。一方面,返乡居民更加重视村委而非地方政府的态度与实力。在本研究中,妙山村的村委委员积极引进外来资本、为本地区村民开展民宿等相关知识的培训等举措均体现出官员的高效负责。这不仅利于地方发展,也提振了地方居民长远发展的信心。另一方面,政府的推广宣传政策优于直接补贴政策。本文的研究对象多次提及“政府是给力的”,该感知并非来自于政府直接的补贴政策,而是其在外举行的旅游推介活动。综合来看,返乡居民更看重政府为长远发展做出的相关努力。

6.2 实践启示第一,在返乡之前,应激发潜在返乡者的理性特质和感性特质的综合作用,在宣传推广中既要表达出乡村目的地发展的经济潜力,也要通过情感的唤醒和感染激发潜在返乡者的返乡热情。例如在社交媒体上既要通过官方渠道将家乡发展的产业现状和未来计划传达给在外务工人员,也要通过鼓励在乡人员从个体视角讲好家乡故事,从乡土情感层面重新建立和加强与潜在返乡者的链接。

第二,在返乡后的物质和精神保障方面,为返乡者提供良好的配套设施,保证良好的交通、通讯等基本生活条件;并在休闲生活、文娱生活等方面提供丰富的选择,尽量消弭城乡物质生活转化的落差;也要提升乡村居住环境,发挥乡村自然环境的优势,建设兼具物质与精神保证的乡村生活条件。

第三,在返乡后的个人发展中,要确保返乡者的就业权利和权益,维护好工作满意度,制定完善的制度、采取严格的监管措施,保证返乡者的合理收入和假期,确保良好的个体感知。个体交互方面,返乡者不仅需要再次融入乡村社群,也面对旅游地主客交往的新情境。要组织促进社区认同感和情感连接的文化活动,开发促进主客交往的活动与可持续的机制,例如建立网络社群、互助组织、兴趣组织等等。差异感知方面,要定期把握返乡者的对比感知和预期感知,对不符合预期的状况进行及时反馈、调整,确保在差异感知中保持积极态度。

第四,在返乡后的价值实现和未来规划方面,在保证返乡者的经济收入之外,要提升其意义和价值感。通过深度参与、价值联通等方式将乡村旅游地发展与个体实现紧密相连,将个体未来规划与目的地的未来发展进行联动,切实推进人与家乡一体,小我与大我一心。

6.3 不足与展望研究中也发现,不同的年龄、学历和职业经历会对返乡后的职业选择、未来留驻计划、幸福感等方面产生不同影响,例如在城市中有过酒店业工作经历的返乡居民会选择经营民宿;相对年轻的返乡者会选择自媒体作为返乡创业选择等,已有研究也指出教育水平等对幸福感的影响[44]。但由于本研究样本有限,尚不足以进行充分的量化分析,未来可进一步深化研究成果。另外,我国乡村旅游地发展水平存在差异,未来可以划分乡村旅游地区域、发展水平以及不同类型进行探讨。最后,返乡从业者的从业角色划分存在很多类型,不同返乡群体(例如农民工群体、白领群体、大学生群体、创业者群体等)的幸福感生成机制或许存在一定差异,针对不同群体的研究也是未来的有益方向。

| [1] |

张圆刚, 余向洋. 生活空间重构旅游者的乡村游憩影响因素与路径——一个模糊集的定性比较分析[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1633-1646. [Zhang Yuangang, Yu Xiangyang. Influencing factors and path analysis of rural tourism based on tourists' living space changes: A fuzzy set qualitative comparative analysis[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1633-1646.] |

| [2] |

王心蕊, 孙九霞. 旅游发展背景下农村劳动力回流迁移研究——影响因素与代际差异[J]. 旅游学刊, 2021, 36(4): 58-69. [Wang Xinrui, Sun Jiuxia. Tourism development and rural labor return migration: Discussions on the determinants and generational differences[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(4): 58-69.] |

| [3] |

孔祥利, 贺音. 乡村振兴战略实施中培育壮大返乡入乡创新创业群体的路径选择与政策支持[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2023, 53(2): 66-79. [Kong Xiangli, He Yin. The path choice and policy support of cultivating and strengthening the innovation and entrepreneurship groups returning to the countryside in the implementation of the rural revitalization strategy[J]. Journal of Northwest University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2023, 53(2): 66-79.] |

| [4] |

夏杰长, 王鹏飞, 贺俊. 农民工返乡创业的内在积极性何以被激发: 一个案例研究[J]. 东岳论丛, 2024, 45(1): 49-56. [Xia Jiezhang, Wang Pengfei, He jun. How the intrinsic motivation of rural migrant workers to return to their hometowns for entrepreneurship is stimulated: A case study[J]. Dong Yue Tribune, 2024, 45(1): 49-56.] |

| [5] |

陈航, 李嘉欣, 王跃伟, 等. 居民幸福视域下我国乡村旅游高质量发展测度及关键要素研究[J]. 中国农业资源与区划, 2023, 44(11): 237-246. [Chen Hang, Li Jiaxin, Wang Yuewei, et al. Measurement and key-factors identification in high-quality development of rural tourism in China from the perspective of residents' happiness[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2023, 44(11): 237-246.] |

| [6] |

王子凤, 张桂文. 乡村振兴背景下返乡回流农民工主观幸福感研究——外出务工经历的潜在影响[J]. 西北人口, 2023, 44(1): 29-42. [Wang Zifeng, Zhang Guiwen. A study on the subjective well-being of return migrants in the context of rural revitalization: The potential effect of migration experiences[J]. Northwest Population Journal, 2023, 44(1): 29-42.] |

| [7] |

李周. 农民流动: 70年历史变迁与未来30年展望[J]. 中国农村观察, 2019(5): 2-16. [Li Zhou. Peasant migration: Historical changes in the past 70 years and prospects for the next 30 years[J]. China Rural Survey, 2019(5): 2-16.] |

| [8] |

文丰安. 乡村振兴战略背景下农村劳动力回流与治理[J]. 农村经济, 2021, 463(5): 1-10. [Wen Feng'an. Rural labour return and governance in the context of rural revitalisation strategy[J]. Rural Economy, 2021, 463(5): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2021.05.002] |

| [9] |

李树, 陈刚. 幸福的就业效应——对幸福感、就业和隐性再就业的经验研究[J]. 经济研究, 2015, 50(3): 62-74. [Li Shu, Chen Gang. The employment effects of happiness: An empirical study on happiness, employment and recessive reemployment[J]. Economic Research Journal, 2015, 50(3): 62-74.] |

| [10] |

徐英, 车静怡, 乌铁红. 乡村旅游地居民幸福感及其形成机制研究——一个质的分析[J]. 干旱区资源与环境, 2023, 37(10): 183-190. [Xu Ying, Che Jingyi, Wu Tiehong. Residents' well-being and its formation mechanism in rural tourism destination: A qualitative analysis[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2023, 37(10): 183-190.] |

| [11] |

李燕琴, 施佳伟, 罗湘阳. 乡村旅游社区居民主观幸福感变迁机理——聚焦发展期到巩固期的幸福拐点[J]. 地理科学进展, 2023, 42(8): 1514-1526. [Li Yanqin, Shi Jiawei, Luo Xiangyang. Mechanism of change in residents' subjective well-being in rural tourism communities: The turning point of happiness from the development stage to the consolidation stage[J]. Progress in Geography, 2023, 42(8): 1514-1526.] |

| [12] |

黄克己, 张朝枝, 吴茂英. 遗产地居民幸福吗?基于不同旅游扶贫模式的案例分析[J]. 旅游学刊, 2021, 36(11): 122-132. [Huang Keji, Zhang Chaozhi, Wu Maoying. Are residents at heritage sites happy? The analysis of different pro-poor tourism development patterns[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(11): 122-132.] |

| [13] |

朱怡帆, 何丹, 范振杰. 乡村旅游地居民幸福感影响因素及其作用路径[J]. 地理科学, 2023, 43(9): 1598-1607. [Zhu Yifan, He Dan, Fan Zhenjie. Influencing factors and paths of residents' well-being in rural tourism destinations[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(9): 1598-1607.] |

| [14] |

范香花, 刘沛林, 黄静波, 等. 民族旅游地妇女旅游影响感知对主观幸福感的影响——以贵州西江苗寨为例[J]. 旅游学刊, 2023, 38(7): 113-127. [Fan Xianghua, Liu Peilin, Huang Jingbo, et al. Influence of local women's perception of tourism impact on subjective wellbeing in ethnic tourism areas: A case from Xijiang Miao village of Guizhou province[J]. Tourism Tribune, 2023, 38(7): 113-127.] |

| [15] |

蔡定昆, 许小帆. 乡村旅游提高农村居民幸福感了吗?——基于海南省博纵村微观数据[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2024, 42(6): 120-129. [Cai Dingkun, Xu Xiaofan. Does rural tourism im prove the happiness of rural residents? Based on microscopic data of Bozong village in Hainan Province[J]. Journal of Hainan University(Humanities & Social Sciences), 2024, 42(6): 120-129.] |

| [16] |

Gmelch G. Return migration[J]. Annual Review of Anthropology, 1980, 9(1): 135-139. |

| [17] |

吴瑞君, 薛琪薪. 中国人口迁移变化背景下农民工回流返乡就业研究[J]. 学术界, 2020, 264(5): 135-144. [Wu Ruijun, Xue Qixin. Migrant workers in the context of population migration changes in China study on the employment of migrant workers returning to their hometowns[J]. Academics, 2020, 264(5): 135-144.] |

| [18] |

丁晓娜, 余敏辉. 返乡农民工参与乡村旅游开发多维价值与完善建议[J]. 江西农业学报, 2013, 25(8): 137-140. [Ding Xiaona, Yu Minhui. Study on multi-dimensional values and improved suggestions of countryside-returning farmer's participation in rural tourism development[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2013, 25(8): 137-140.] |

| [19] |

冯娟. 乡村旅游开发与劳动力回流迁移研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2022, 310(12): 66-70. [Feng Juan. Research on rural tourism development and labor return migration[J]. Journal of Qiqihar University (Phi & Soc Sci), 2022, 310(12): 66-70.] |

| [20] |

张圆刚, 郝亚梦, 郭英之, 等. 组态视角下乡村旅游地居民回流就业的影响路径研究——一个模糊集定性比较分析[J]. 地理科学进展, 2023, 42(2): 316-327, 47. [Zhang Yuangang, Hao Yameng, Guo Yingzhi, et al. Multiple paths of influencing factors of rural tourism destination residents' returning home for employment from the perspective of configuration: A fuzzy set qualitative comparative analysis[J]. Progress in Geography, 2023, 42(2): 316-327, 47.] |

| [21] |

石智雷, 谭宇, 吴海涛. 返乡农民工创业行为与创业意愿分析[J]. 中国农村观察, 2010(5): 25-37. [Shi Zhilei, Tan Yu, Wu Haitao. Analysis of entrepreneurial behaviour and entrepreneurial willingness of returning migrant workers[J]. China Rural Survey, 2010(5): 25-37.] |

| [22] |

陈国生, 肖瑜君, 李海波, 等. 返乡农民工创业选择的影响因素分析——基于5省465户返乡农民工家庭的调查数据[J]. 经济地理, 2022, 42(1): 176-181. [Chen Guosheng, Xiao Yujun, Li Haibo, et al. Analysis of influencing factors of returning migrant workers' choice of entrepreneurship: Based on the survey data of 465 returning migrant worker families in 5 provinces[J]. Economic Geography, 2022, 42(1): 176-181.] |

| [23] |

李东和, 郭梦莹. 乡村旅游地居民获得感、幸福感对亲旅游行为的影响——基于西递、宏村的案例研究[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2022, 36(6): 50-59. [Li Donghe, Guo Mengying. Research on the influence of residents' sense of gain and Happiness on protourism behavior in rural tourism destination: A case study of Xidi and Hongcun[J]. Journal of Hefei University of Technology(Social sciences), 2022, 36(6): 50-59.] |

| [24] |

罗意林, 孙九霞. 挣脱还是回归?返乡妇女的旅游参与和角色重塑[J]. 旅游学刊, 2022, 37(12): 111-123. [Luo Yilin, Sun Jiuxia. To break away or come back? Tourism participation and role reshaping of women returnees to the rural area[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(12): 111-123.] |

| [25] |

李志刚, 刘达, 林赛南. 中国城乡流动人口"回流"研究进展与述评[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 1-10. [Li Zhigang, Liu Da, Lin Sainan. A literature review of the study on return floating population in China[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 1-10. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2020.01.001] |

| [26] |

张晓, 白长虹. 快乐抑或实现?旅游者幸福感研究的转向——基于国外幸福感研究的述评[J]. 旅游学刊, 2018, 33(9): 132-144. [Zhang Xiao, Bai Changhong. Hedonism or eudaemonism? A review of changes in tourists' well-being research internationally[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(9): 132-144.] |

| [27] |

Lounsbury W J, Hoopes L L, et al. A vacation from work: Changes in work and nonwork outcomes[J]. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3): 392-410. |

| [28] |

Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index[J]. American Psychologist, 2000, 55(1): 34-43. |

| [29] |

余润哲, 黄震方, 何昭丽, 等. 动机视角下乡村旅游者主观幸福感的驱动机制研究——以皖南传统古村落为例[J]. 旅游科学, 2022, 36(6): 90-105. [Yu Runzhe, Huang Zhenfang, He Zhaoli, et al. A study on the driving mechanism of the subjective sense of wellbeing of rural tourists from the motivation perspective: A case study of the traditional ancient villages on South Anhui[J]. Tourism Science, 2022, 36(6): 90-105.] |

| [30] |

王莉, 陆林. 国外旅游地居民对旅游影响的感知与态度研究综述及启示[J]. 旅游学刊, 2005, 20(3): 87-93. [Wang Li, Lu Lin. A study summary of the impact of the perception and attitude of overseas residents in tourist destinations on tourism and its enlightenment[J]. Tourism Tribune, 2005, 20(3): 87-93.] |

| [31] |

孙大鹏, 孙治一, 于滨铜, 等. 非农就业提高农村居民幸福感了吗?[J]. 南方经济, 2022(3): 17-36. [Sun Dapeng, Sun Zhiyi, Yu Bintong, et al. Does non-agricultural employment improve rural residents' happiness?[J]. South China Journal of Economics, 2022(3): 17-36.] |

| [32] |

Cheng L, Xu J. Benefit-sharing and residents' subjective well-being in rural tourism: An asymmetric approach[J]. Journal of Destination Marketing & Management, 2021, 21(9): 100631. DOI:10.1016/j.jdmm.2021.100631 |

| [33] |

梁增贤. 主观幸福感的理论源流及其在旅游研究中的应用: 一个批判性文献综述[J]. 旅游导刊, 2019, 3(3): 71-92. [Liang Zengxian. The evolution of subjective well-being and its application in tourism research: A critical review[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2019, 3(3): 71-92.] |

| [34] |

徐慧, 梁捷, 赖德胜. 返乡农民工幸福度研究——外出务工经历的潜在影响[J]. 财经研究, 2019, 45(3): 20-33. [Xu Hui, Liang Jie, Lai Desheng. An empirical study on the happiness of return migrants in China: The potential effect of migration experiences[J]. Journal of Finance and Economics, 2019, 45(3): 20-33.] |

| [35] |

苗学玲, 解佳. 扎根理论在国内旅游研究中应用的反思: 以旅游体验为例[J]. 旅游学刊, 2021, 36(4): 122-135. [Miao Xueling, Xie Jia. A review and reflection on the application of grounded theory: Taking studies of tourist experience as a case[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(4): 122-135.] |

| [36] |

陈向明. 扎根理论的思路和方法[J]. 教育研究与实验, 1999(4): 58-63. [Chen Xiangming. Grounded theory: Its train of thought and methods[J]. Educational Research and Experiment, 1999(4): 58-63.] |

| [37] |

贾旭东, 谭新辉. 经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值[J]. 管理学报, 2010, 7(5): 656-665. [Jia Xudong, Tan Xinhui. The actual value of the classical grounded theory and its spirit to China management research[J]. Chinese Journal of Management, 2010, 7(5): 656-665.] |

| [38] |

王君怡, 吴晋峰, 王阿敏. 旅游目的地形象认知过程——基于扎根理论的探索性研究[J]. 人文地理, 2018, 33(6): 152-160. [Wang Junyi, Wu Jinfeng, Wang Amin. Process of the tourist destination image elements: An exploratory study based on grounded theory[J]. Human Geography, 2018, 33(6): 152-160. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.06.019] |

| [39] |

吴毅, 吴刚, 马颂歌. 扎根理论的起源、流派与应用方法述评——基于工作场所学习的案例分析[J]. 远程教育杂志, 2016, 35(3): 32-41. [Wu Yi, Wu Gang, Ma Songge. Review on the origin, genre and application of the grounded theory method[J]. Journal of Distance Education, 2016, 35(3): 32-41.] |

| [40] |

武汉大学国家发展战略智库课题组. 乡村振兴背景下返乡入乡"创业潮"探究——基于湖北省的调查[J]. 中国人口科学, 2022(4): 115-125, 128. [Research Group on Development Strategy, Wuhan University. Research on the "entrepreneurship trend" of returning to the countryside under the background of rural revitalization: Based on a survey in Hubei Province[J]. Chinese Journal of Population Science, 2022(4): 115-125, 128.] |

| [41] |

林茂, 杨振之, 蔡克信. 乡村旅游景区农村转移劳动力体面劳动感知的机理分析、实证研究及启示[J]. 农村经济, 2023(6): 136-144. [Lin Mao, Yang Zhenzhi, Cai Kexin. Mechanistic analysis, empirical research and insights on the perception of decent labor of rural transfer labor in rural tourist attractions[J]. Rural Economy, 2023(6): 136-144.] |

| [42] |

王舒媛, 白凯. 西安回坊旅游劳工移民的地方依恋与幸福感[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 12-27. [Wang Shuyuan, Bai Kai. The place attachment and subjective well-being of tourism labor migrants in Xi'an hui community[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 12-27.] |

| [43] |

粟路军, 唐彬礼. 旅游地居民生活质量: 研究回顾与未来展望[J]. 旅游学刊, 2020, 35(6): 78-95. [Su Lujun, Tang Binli. Destination resident quality-of-life: Literature review and future prospects[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(6): 78-95.] |

| [44] |

岳丽莹, 李开明, 吴瑞君. 城市人均受教育水平对居民主观幸福感的影响——基于多尺度模型的研究[J]. 人文地理, 2021, 36(6): 53-59. [Yue Liying, Li Kaiming, Wu Ruijun. Impact of urban educational attainment on residents' subjective well-being: A study based on multilevel modelling[J]. Human Geography, 2021, 36(6): 53-59. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.06.006] |