2. 广西民族大学 经济学院, 南宁 530006

2. College of Economics, Guangxi Minzu University, Nanning 530006

21世纪,中国的城乡融合进程达到了高速发展阶段。城乡协同发展,既是经济高速发展的动力来源[1],又是推动经济高质量发展的关键举措[2]。双向流动的人口融合、土地多元利用的空间融合、产业结构趋同化的经济融合及居民认知差异缩小的价值融合[3]等是城乡融合的主要内容,而国内对城乡融合的发展还未摆脱传统单向城市化认知。在城市人口规模扩张中实现城乡融合,是缩小城乡发展差距的重要举措[4]。城乡融合是一种促进土地、劳动力等要素资源进行流动的良好方式[5],更是以城市、乡村和人口互动为依托,推动新型城镇化进程及区域经济增长的优质发展模式[6,7]。实现城乡融合已成为推动新型城镇化高质量发展的努力方向和重要支撑[8],在促进区域协调发展进程中,城乡融合仍需均衡发展,那么目前我国城乡融合空间分异特征是怎样的?空间分异的来源和具体动因有哪些?回答好上述问题有助于认清我国城乡融合时序演变过程,厘清城乡融合空间分异形成和演进的机理,从而为加快推进以人为核心的新型城镇化提供参考依据。

早期针对城乡发展的研究揭示了地理、贸易、制度、文化等对城乡关系的制约和影响[9,10]。自“城乡融合”提出后,国内外学者对有关内容进行了大量研究。主要以定量测度为主,从人口、经济、社会生活、空间、生态环境等构建评价指标体系[11]。此外,从“要素—产业”“投入—产出”[12]“经济、社会与生态”、人力资本[13]与城乡收入差距[14]、医疗服务状况[15]等视角研究影响城乡互动因素的趋势逐渐兴起。多维指标的选取(空间、社会、城乡收入差距、文化观念[16])及实体(人口、土地、资本)和非实体(观念、制度、文化)多要素化逐渐被学者关注。在城乡融合水平的评估方面,常用的评价方法主要有数理计量模型[17]、综合指数法[18]和耦合协调度模型[19]来解释;在城乡区域差异测度方面,主要包括基于泰尔指数[20]或变异系数方法[21];对城乡融合空间格局及演进状况分析主要采用障碍度模型[16]、抽离化和再嵌入的空间整合机制[22]、空间自相关分析[23]、马尔可夫链模型[24]、LISA时间路径[25]等;针对城乡融合的相关研究还包括城乡融合的政策演化、理论框架及新型城镇化建设质量的提升路径[26]、城乡融合效率[17]等方面。在城乡融合的研究区域方面,以全国、城市群、省市为主,还包括环首都地区、长三角地区[13]、淮海经济区[27]等研究热点区域。

现有研究针对城乡融合综合评价的文献相对较丰富,但仍存在以下需要拓展的方面:首先,区域空间分异测度方面,通用的泰尔指数或变异系数方法仅能对空间分异整体状况进行分级呈现或综合测度,而Dagum基尼系数和方差分解方法能够进行各区域内部和各区域之间空间分异状况的比较以及具体指标贡献程度的分解研究[28],有利于清晰的反映四大区域空间分异的程度和产生空间分异的来源。其次,区域空间分异演变机理方面,相比运用马尔可夫链、空间自相关分析及LISA时间路径等方法,二次指派程序方法改变了只停留在分析研究对象表面演变特征的方式,其包括的相关分析和回归分析是对城乡融合产生空间分异的具体因素,即结构层和要素层因素进行分析,对于深层次的了解城乡融合产生空间分异的演变机理具有必要性。综上所述,本文在解析城乡融合发展内涵的基础上,结合多类属性数据,构建城乡融合指标体系,分别运用Dagum基尼系数、方差分解和二次指派程序方法研究城乡融合发展的时序演变过程及空间分异机理,逐步识别出城乡融合优势区域和问题区域,以期为完善城乡融合发展的政策与调控建议提供参考。

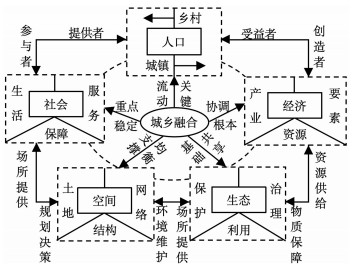

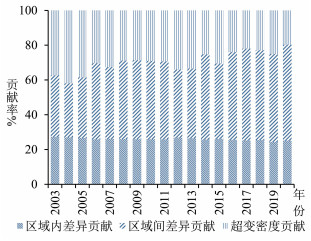

2 城乡融合内涵及指标体系构建 2.1 城乡融合内涵城乡融合主要通过要素双向流动和优化配置来维持城乡协调与社会经济生态空间联系[29]。城乡融合的现实映射是城乡在人口、社会、经济、空间和生态等维度达到动态均衡,实现城乡“不同类但等值”的目标,即在城乡内涵及形态存在客观差异的前提下,在城乡发挥各自优势的基础上,实现人口双向流动、社会服务趋同、经济协调发展、空间利用均衡和生态环境共享的多维等值化重构[30]。因此,城乡融合系统是包含人口、社会、经济、空间和生态融合的复杂动态系统,人口融合是关键、社会融合是重点、经济融合是根本、空间融合是支撑、生态融合是基础。人口融合主要表现为人口在城乡之间双向流动和多元互动,能够推动人口城镇化和农业转移人口市民化的发展,同时人口融合的外部效益能够推动城乡经济社会各方面融合[18]。社会融合强调城乡生活质量和公共服务保障的均等化,主要包括社会保障、文化教育、医疗卫生等[31];经济融合是指城乡产业共荣、城乡之间生产要素形成优势互补及资源共享的经济关系[13];空间融合主要表现为畅通城乡之间的要素流动渠道、构建良好的城乡空间结构、加强城乡间的空间交流、实现城乡之间的有机衔接[13];生态融合即通过城乡之间生态文明共建、生态问题共治、生态环境共享,促进生态环境协同治理[3]。只有城乡人口、社会、经济、空间、生态达到多维双向融合,才能推动城乡关系由二元分化的低质区转为融合的高质区[32]。城乡融合内涵机制图如图 1所示。

|

图 1 城乡融合内涵机制图 Fig.1 The Connotation Mechanism of Urban Rural Integration |

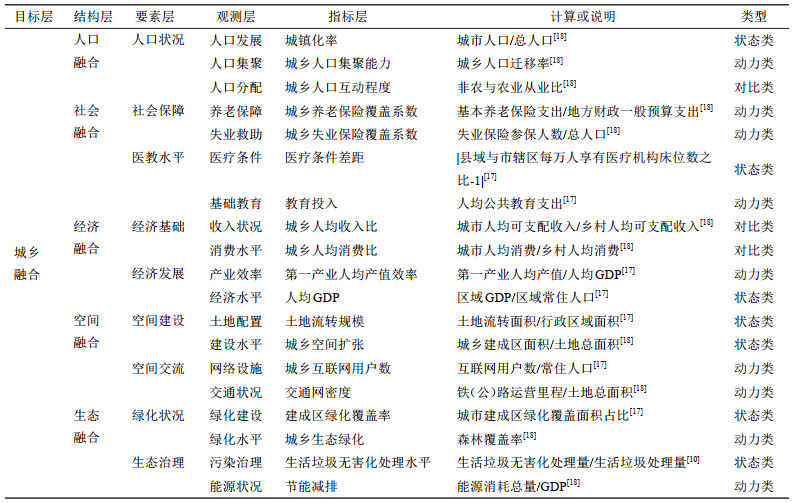

城乡融合是一个复杂系统,具有多维城乡关系协同驱动作用的特征。选取人口、社会、经济、空间、生态融合为城乡融合评价的结构层维度。其中城乡人口融合强调人口要素的合理流动与均衡发展,因人的流动伴随着复杂的城市化与工业化进程,因此针对人口融合的研究主要从城镇化率、对城乡融合具有驱动作用的城乡人口集聚程度及反映城乡人口互动程度的工业化进程中产业就业比例进行分析。城乡社会融合倾向于两地居民拥有均衡的生活水平及公共服务[16]。一方面,在城务工人员占城市人口比例越来越重,但是结构性失业状况及异乡父母的养老问题很大程度上影响在城务工人员的流动和人才的流失;另一方面,教育投入的增加能够给乡村创造更高的边际效益,促进城乡帕累托改进,缓解城乡居民收入差距,反映城乡居民在社会公共服务方面享有的保障[16],故从养老保障、失业救助、医疗和教育四个方面对城乡社会融合进行衡量。城乡经济融合强调城乡之间能够实现生产要素和资源的互通互融。收入与支出反映城乡的经济基础状况,收支差距大小影响城乡经济结构的平衡性;而城乡产业结构与经济实力状况能够衡量城乡发展状态,产业结构是否合理直接关系到经济的增长速度和质量。因此从城乡居民收支情况、产业效率水平及经济发展状况对城乡经济融合展开评价。城乡空间融合注重畅通城乡之间的要素流动渠道,实现城乡之间的有机衔接[23]。农村土地流转能够畅通农村剩余劳动力向二三产业转移的路径,从而促进城镇化的发展;互联网的发展能够有效的打破城乡二元结构;完善的交通网密度能够增加城乡之间的互联互通,因此从城乡设施建设和城乡交流媒介方面选取指标对城乡空间融合进行测度。城乡生态融合强调生态环境的协同治理,因此需要重点关注城乡环境的优化、生态环境的治理及能源资源的节约等,旨在遵循城乡生态环境共建共治共享方针政策,因而该维度从生态绿化、生态建设和污染治理视角选取指标进行评估。此外,本文将上述评价指标分为状态类、对比类和动力类。其中状态类指标主要表征地区综合发展水平结果[17],对比类指标反映城乡发展差异因素[17],动力类指标体现城乡融合过程[16]。三类指标协同研究能够解决地区发展水平高但城乡鸿沟大的矛盾,通过对“等值化”的考量[18]以弥补仅一类指标而忽视城乡内部系统间差距的缺陷。本文主要采取理论分析法、频度统计法选取指标①,以此增强指标的科学性、合理性及可操作性(表 1)。

| 表 1 中国城乡融合发展测算体系 Tab.1 Measurement System for Urban Rural Integration Development in Chinese Cities |

2003年召开的第十六届中央委员会第三次全体会议②首次提出统筹城乡发展战略,并列为国家五大统筹发展战略之首。此前,城乡关系仅处于二元分化、协调发展阶段,统筹城乡发展战略提出后将城乡关系逐渐推向中度融合阶段。城乡关系逐步发展能够深入反映政策和阶段与时俱进的特征,因此最终选择2003年为起点,对我国284个城市的相关指标数据进行实证分析。由于2003年以后,部分城市的行政区划有所变更,导致统计数据缺失,例如:三沙市、济源市、海东市。同时西藏、香港、台湾和澳门的相关年份数据缺失较多,基于严谨性考虑并未将以上类别城市纳入测算范围。相关数据源于《中国城市统计年鉴》及各地级市年度统计公报。对于个别缺失数据采用插值法补齐,同时以2003年为基期对受物价影响的指标做平减处理。

3.2 分析方法 3.2.1 城乡融合综合指数分析遵循评价结果客观性及动态可比性,参考聂长飞等[29]、屈小娥等[30]的研究方法,首先采用纵横向拉开档次法来确定各基础指标的权重系数,使得指标观测值最大限度地体现城乡融合的整体差异性;然后使用定基功效系数法进行数据标准化处理,保证结果的可靠性;最后运用线性加权法计算出城乡融合指数,用于评估城乡融合的发展状况。具体计算过程参考文献[29]。

3.2.2 城乡融合差异的测算及分解(1)Dagum基尼系数

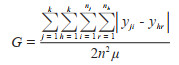

基于Dagum[27]提出的基尼系数方法来测算差异水平,分析城乡融合空间分异状况,基尼系数G的测算如式(1)所示。

|

(1) |

其中,yji (yhr)为第j (h) 个区域第i (r) 个城市的城乡融合水平,n表示四大区域所有城市的数量,μ表示四大区域城乡融合水平的均值,k表示区域数量,nj (nh)为第j (h) 个区域所包含的城市数量。

(2)Dagum基尼系数分解法

参照Dagum提出的子群分解法对空间分异来源进行深入分析,按空间来源可将总体基尼系数G分解为区域内差异贡献(Gw)、区域间差异贡献(Gnb)以及超变密度贡献(Gt)三个部分,即G = Gw + Gnb + Gt。Dagum基尼系数具体分解方式参考文献[27]。

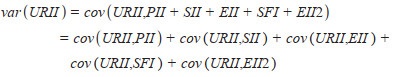

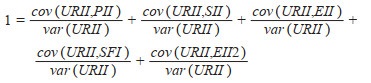

(3)方差分解

运用方差分解方法考察人口融合指数(PII)、社会融合指数(SII)、经济融合指数(EII)、空间融合指数(SFI)和生态融合指数(EII2)等对城乡融合指数(URII)空间分异的贡献度,以揭示城乡融合空间分异的主要结构成因。具体计算过程如式(2)—(3)所示。

|

(2) |

对式(2)两边同除以var(URII)得

|

(3) |

其中,var表示方差,cov表示协方差。式(2)表示城乡融合产生空间分异是由于人口、社会、经济、空间和生态五个融合维度的差异。式(3)测量了五个融合维度差异对空间分异的贡献度,贡献度与空间分异程度呈正相关。

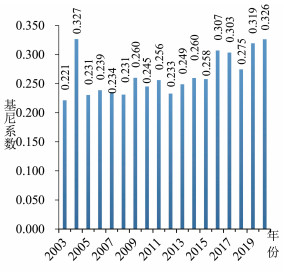

3.2.3 二次指派程序(QAP)对于关系数据,若将每个城市视为不同的“行动者”,则各城市间的城乡融合状况可理解为两者之间的一种关系。基于此,本文以城乡融合(URI)的关系数据(差异矩阵)为被解释变量,以人口融合(PI)、社会融合(SI)、经济融合(EI)、空间融合(SF)和生态融合(EI2)的关系数据(差异矩阵)为解释变量,建立计量模型,从关系数据视角探究各城市城乡融合空间分异的形成机理。其表达式为:

|

(4) |

式中,URI、PI、SI、EI、SF和EI2为关系矩阵;URI为城乡融合的空间关联矩阵;人口融合(PI)、社会融合(SI)、经济融合(EI)、空间融合(SF)和生态融合(EI2)分别为各城市对应指标样本期内平均值的绝对差值建立的空间分异矩阵。

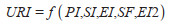

4 结果与分析 4.1 时序演变特征及差异演变趋势 4.1.1 我国城乡融合时序演变特征运用ArcGIS自然间断点分类法将综合测度结果分为4类,并分别区分为低水平、较低水平、中等水平和高水平。本文将样本城市按照国家统计局的划分标准分为东、东北、中、西四大区域展开分析,以比较不同区域的城乡融合时序演变特征。考虑到排版问题,图 2只呈现了2004、2008、2012、2016和2020年的全国四大区域层面城乡融合指数。根据演变趋势来看,随着时间的推移由低水平过渡到较低水平、较低水平过渡到中等水平的城市占比逐渐增大,全国总体城乡融合发展水平呈逐年上升特征。东部区域出现城乡融合高水平的城市逐渐增多,包括北京、上海、深圳、杭州、宁波、厦门、珠海等,主要为直辖市和沿海城市,此类区域人口集聚程度高、经济发展较好,对城乡融合的推动作用较大。部分沿海区域存在“城中村”的城市也较多,由于国家针对城中村改造释放出了积极信号,因此更加关注城中村的整改,从而推动城乡融合高质量发展。东北部、中部和西部区域城乡融合水平较高的一般为省会城市,如东北部的沈阳市、中部的太原、合肥、武汉市等、西部的乌鲁木齐市。此类城市在人口状况、社会保障、经济发展、基础设施等管理和服务方面较其他周边城市具有一定的优势。西部区域乌鲁木齐市的城镇化率一直处于全国前列,且近年来该市注重突破乡村发展、建设、治理的现有状态,积极推动实施乡村振兴,因此城乡融合发展水平较突出。整体而言,东北部、西部和中部城市的城乡融合水平与东部区域相比具有很大的差距,同时东部城市内部的差异也不容忽视。

|

图 2 全国及四大区域城乡融合发展水平时序演变趋势 Fig.2 Time Series Evolution Trend of Urban-rural Integration Development Level across the Country and Four Major Regions 底图来源:国家自然资源部标准地图服务网站(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn/)1:4800万标准地图,审图号GS(2019)1825,底图无修改。 |

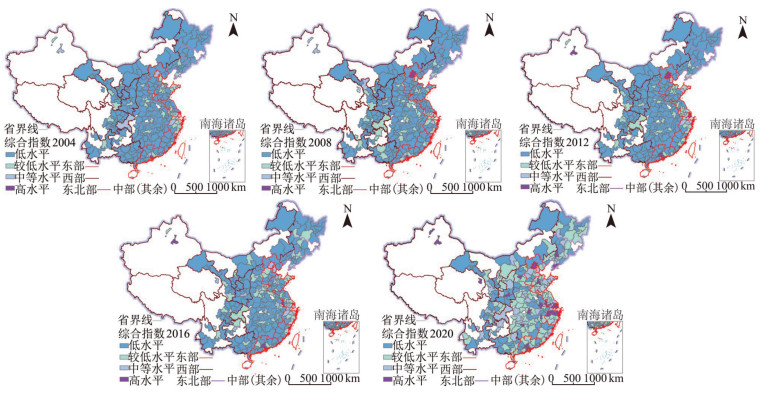

运用Dagum基尼系数测度我国城乡融合总体差异的演变趋势结果如图 3所示。考察期内差异值介于0.221—0.327之间。我国城乡融合总体差异的均值为0.270,以年均2.310% 的增速呈波动上升趋势,表明我国城乡融合存在显著的空间差异,区域协调发展战略取得的政策成效有待提升。但近年来我国城乡融合差异上升趋势有所减缓,要想实现提升和均衡双重目标仍需持续发挥优势区域并及时整改问题区域。从空间和结构双重视角分析城乡融合空间分异结果及成因,能够更加精确的找准影响城乡融合的具体要素,提高政府实施城乡融合措施的效率[17]。

|

图 3 中国城乡融合水平的总体差异演变趋势 Fig.3 The Overall Evolution Trend of Urban-rural Integration Level in China |

城乡融合差异不仅存在于区域之间,同样存在于区域内部城市之间。因此,本文运用Dagum基尼系数及其分解方法来揭示我国城乡融合的空间分异特征。

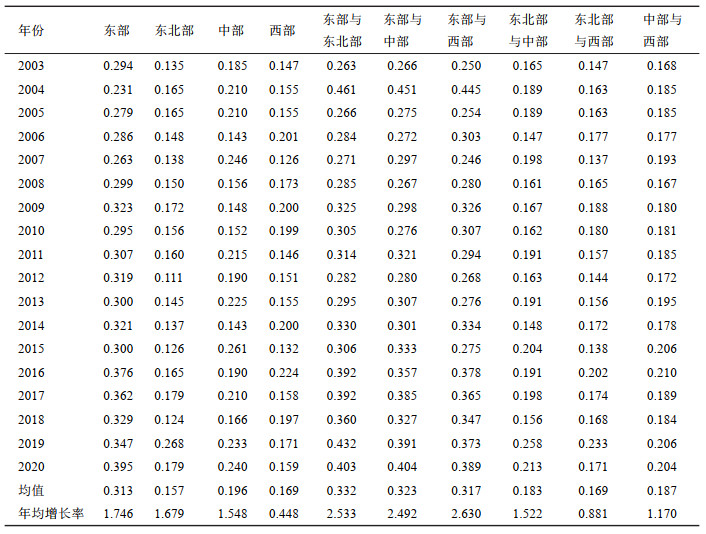

4.2.1 我国城乡融合空间分异演变趋势如表 2所示,2003—2020年我国四大区域城乡融合区域差异均以不同的速度上升。具体来看,东部区域内差异均值最大,为0.313,且在绝大多数年份该区域的区域内差异值均高于其他地区;区域内差异年均上升率依次为东部1.746%、东北部1.679%、中部1.548% 和西部0.448%。可见,东部区域城乡融合不均衡状况最突出,且差异程度逐渐增大。东部和东北部城乡融合的区域间差异均值最大,为0.332;而东北部与西部区域间差异在全部年份均为最小。从演变态势来看,六个交叉区域之间的城乡融合差异均出现不同程度上升特征,在城乡融合上东部与东北部、东部与西部间均存在较大差异,且东部与西部间差异上升速度最快。因此需重点关注并缩小东部与东北部、东部与西部的区域间城乡融合水平差距。

| 表 2 城乡融合水平的空间分异演变趋势 Tab.2 The Spatial Differentiation and Evolution Trend of Urban-rural Integration Level |

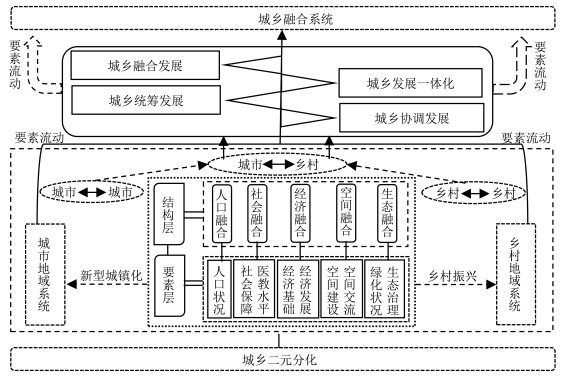

由图 4可以看出区域间差异贡献率大多数年份均为最大,均值为45.852;其次为超变密度,贡献率均值为28.526;区域内差异贡献水平最低。从动态角度来看,区域间差异上升趋势明显;超变密度呈下降趋势;区域内差异变动幅度较小。综合来看,区域内差异、区域间差异、超变密度对我国城乡融合产生空间分异的贡献相差较小,但区域间差异贡献率呈上升态势需引起足够重视。

|

图 4 形成城乡融合空间分异的贡献因素(%) Fig.4 Contributing Factors to the Spatial Differentiation of Urban-rural Integration (%) |

城乡融合所包含的人口、社会、经济、空间和生态等融合维度的发展状况决定着城乡之间的融合优劣程度。五个融合维度的发展差距也是全国或是各区域层面在城乡融合方面产生异质性的主体来源。基于此,本文下一步运用方差分解法,从结构分解视角揭示我国城乡融合产生异质性的因素构成。

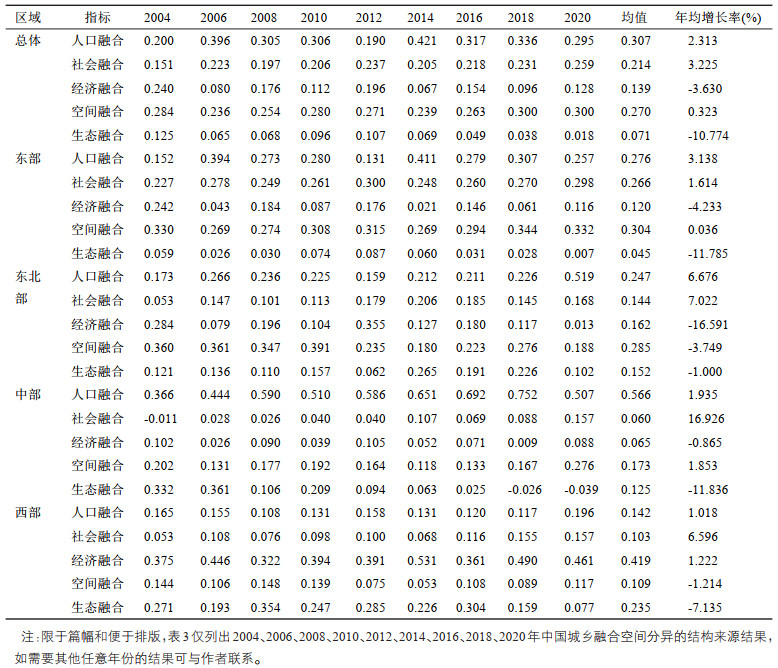

4.3.1 我国城乡融合产生空间分异的结构来源在静态维度上,研究期间导致我国总体城乡融合产生空间分异的结构来源贡献中人口、社会和空间融合差异是主要构成(表 3),其差异贡献率的均值均高于0.200,而经济融合差异和生态融合差异的贡献相对较小。在动态维度上,生态及经济融合差异的贡献率下降趋势明显,年均降速分别达10.774%、3.630%;社会和人口融合差异贡献率呈显著波动上升趋势;空间融合差异贡献率在波动中略有上升;2014年之后人口融合差异开始超过空间融合差异,成为城乡融合空间分异形成的主要结构来源。综合来看,缩小我国城乡融合空间分异的关键在于降低人口和空间融合城市差距,同时社会融合差距也需引起重视。

| 表 3 形成城乡融合空间分异的结构来源 Tab.3 Structural Sources of Spatial Differentiation in Urban-rural Integration |

在结构来源贡献上,如表 3所示。东部形成城乡融合空间分异的主要结构来源为人口融合和空间融合差异,贡献率均值分别为0.276、0.304,且年均增速均呈波动上升趋势。社会融合差异贡献率均值为0.266,年均增速较小;经济融合和生态融合差异贡献较小,且年均增长率为负。东北部形成城乡融合空间分异的主要结构来源为空间融合和人口融合,但二者的年均增长率发展趋势相反,空间融合以3.749%的速度下降,而人口融合以6.676%的速度波动上升;经济融合年均下降速度最大,为16.591%。中部区域空间分异的主要结构来源为人口融合差异,年均贡献率达0.566,并呈波动上升趋势;生态融合贡献居中,以年均11.836%的速度下降;社会融合和经济融合差异的贡献率较小,但社会融合差异波动较大,以年均16.926% 的速度上升。西部区域形成城乡融合空间分异的主要结构来源为经济融合,年均贡献率达0.419,并呈波动上升趋势;生态融合差异贡献居中,呈波动下降趋势。总体来看,人口融合和空间融合差异对形成城乡融合空间分异的贡献由东向西先升后降,社会融合差异贡献由东向西呈现下降趋势,经济融合及生态融合差异贡献则呈现上升趋势。

4.4 城乡融合驱动因素作用机制和空间分异形成机理 4.4.1 城乡融合驱动因素作用机制分析城乡融合发展先后经历了二元分化、协调发展、统筹发展、城乡发展一体化及城乡融合阶段过程,进程中政策的发布和实施要求城市与城市之间、乡村与乡村之间、城市与乡村之间各资源要素的合理分配和互联互通。城乡融合发展的初始要素是各乡村、小城镇、县城与中心城市等空间节点自然优势的挖掘与综合水平的提升,从而推动城乡融合系统中要素流、经济流、技术流、信息流等方式相互贯通。从交叉影响来看,五个主要融合维度等其他因素在相互作用的情况下均会对城乡地域系统互通有无及融合发展优劣产生影响。以人口为核心的新型城镇化建设、人口集聚能力及人口迁移率等人口状况指标能够直接影响农民市民化的浪潮,推进大中小城市协调发展;完善的社会保障和文化医疗体系的提升能够缩小城乡之间的福利水平和人文差异;收入与消费等经济利差而形成的资本剩余或负债反映区域经济活力,而经济发展水平反映经济发展潜力,是体现和促进城乡融合发展的经济基础;城乡地域系统以土地为根基,为人口与产业等发展提供空间建设载体,通过推进城乡信息网络、交通网络与基础设施等空间交流媒介的建设能够实现城乡多尺度、多要素的交互耦合与协同发展,加快资源要素跨区域流动和配置;生态环境是人口、社会和经济等能够持续更新和发展的前提基础,绿化发展水平和生态治理程度是人口迁移、生产和经济活动等的考量因素之一[17],能够衡量区域生态环境状况与宜居程度。人口、社会、经济、空间、生态,五个结构相互联系和作用共同影响着城乡融合系统的发展,对打通城乡梗阻起着决定性作用。城乡融合具体驱动因素综合作用机制如 图 5所示。

|

图 5 城乡融合驱动因素综合作用机制 Fig.5 Comprehensive Mechanism of Driving Factors for Urban-rural Integration |

从形成城乡融合空间分异的内部结构来看,人口、社会、经济、空间和生态五个融合维度在地区间的异质性及演变态势会使得全国城市城乡融合特征呈现出相应的变化。本文进一步从QAP相关分析、整体结构层和要素层机理分析、分阶段结构层机理分析、分阶段要素层机理分析四部分来揭示我国城乡融合空间分异的形成变化机理。

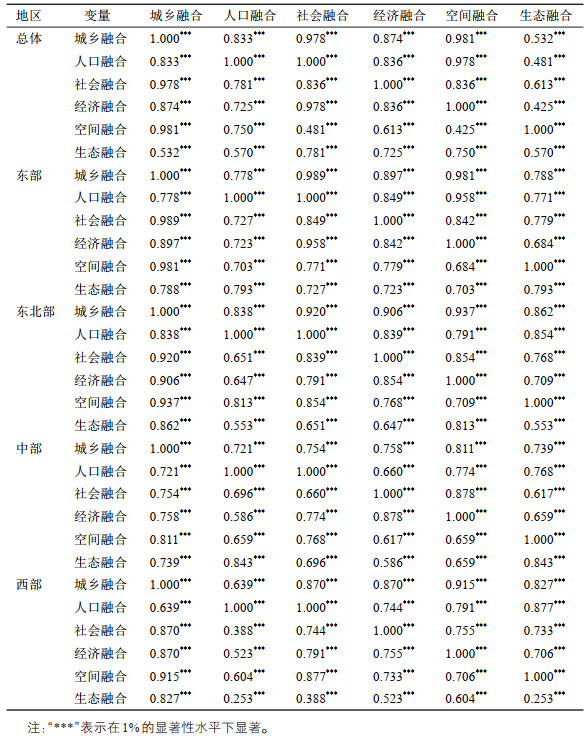

(1)城乡融合空间分异与形成机理关联程度

通过QAP相关分析结果可以看出(表 4),全国总体城乡融合空间分异大小与五个结构层之间的相关系数未出现负值,且均在1.000% 水平下显著。表明城乡融合空间分异大小与各结构层指数之间存在密切关系。在四大区域层面上,城乡融合空间分异大小与各结构层差异大小呈显著正相关,其相关关系均在1.000% 水平下显著。此外,各结构层驱动因素之间同样存在显著的正相关关系,且关联程度与作用强度之间并不具有必然等同性,因而需要借助QAP回归方法分析城乡融合空间分异形成过程中各结构层及要素层指标差异的作用强度及其变化趋势。

| 表 4 基于全国层面和四大区域层面的QAP相关分析结果 Tab.4 QAP Related Analysis Results Based on National and Four Regional Levels |

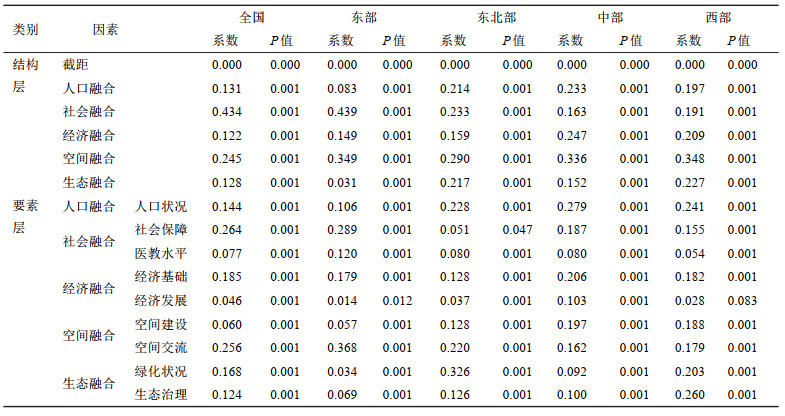

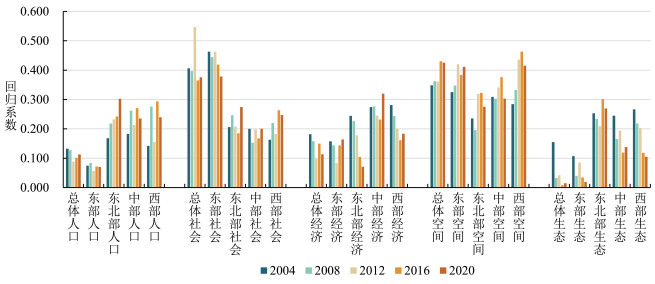

(2)整体结构层和要素层作用态势

从全国区域(表 5)可以看出,五个结构层因素影响系数均在1.000% 水平下显著,表明每个结构层因素差异的存在及扩大都是城乡融合空间分异形成及提升的正向作用因素。作用强度从高到低依次为社会融合差异、空间融合差异、人口融合差异、生态融合差异和经济融合差异,五个融合因素标准化回归系数依次为0.434、0.245、0.131、0.122和0.128。结合各要素层指标差异的回归结果可以看出,总体城乡融合空间分异形成的最大动因为社会保障差异,因此着力点应放在推动城市社会保障等社会基础协调发展方面;其次是空间融合差异,着力改善城市空间交流规模所存在的不均衡问题是降低我国城乡融合空间分异的有效途径。根据结果显示人口状况、经济基础、绿化状况等对城乡融合空间分异的形成也具有较大的影响。从四大区域层面(表 5)可以看出,各结构层因素大部分在1.000% 水平下显著,但各因素差异作用存在显著异质性。整体来看,东部区域中社会和空间融合差异对形成城乡融合空间分异的驱动力强度最大。东北部、中部和西部区域城乡融合空间分异形成的最大成因均为空间融合差异。其中社会融合和空间融合差异作用较大的原因分别为社会保障、空间交流差异的较强驱动。

| 表 5 城乡融合空间分异形成的结构层和要素层驱动回归结果 Tab.5 Structural and Element Driven Regression Results of Spatial Differentiation in Urban-rural Integration |

(3)分阶段结构层作用态势

为精确分析中国城市城乡融合发展具有异质性的内在成因及发展趋势,本文分阶段测算了五个结构层驱动因素对城乡融合的作用及空间变化态势。整体来看(图 6),全国总体在社会融合和空间融合差异方面的作用强度较显著。从变化态势来看,全国内部空间融合差异作用在波动中增强;其他四个结构层差异作用在波动中均呈递减趋势,其中生态融合差异年均降低率最大。

|

图 6 分阶段结构层驱动因素的标准化回归系数 Fig.6 Standardized Regression Coefficients for Driving Factors of Phased Structural Layers 注:限于篇幅和便于排版,图6仅列出2004、2008、2012、2016、2020年影响全国总体及四大区域城乡融合空间分异的结构驱动因素的逐年标准化回归系数结果,如需要其他任意年份的结果可与作者联系。 |

从四大区域层面来看(图 6),研究期间四大区域各结构层因素差异对城乡融合空间分异的形成存在显著正向影响。东部区域整体来看,社会融合差异相比其他区域的作用强度较显著;东部区域内部经济和空间融合差异对于推动城乡融合空间分异的作用在波动中增强,人口、社会和生态融合差异的作用强度在波动中减弱。东北部区域整体来看,未出现作用强度较显著的结构层因素,但区域内部人口、社会、空间和生态融合差异的作用强度均在波动中略有增强,经济融合差异的作用强度在波动中减弱。中部区域整体来看,经济融合差异作用强度最高;中部区域内部人口、社会和经济融合差异的作用强度在波动中增强,其中人口融合差异年均增速最大;空间和生态融合两个层面的差异的作用强度均在波动中减弱。西部区域整体来看,经济和空间融合差异作用强度较显著;区域内部人口、经济和空间融合差异的作用强度均在波动中略有增强,生态融合差异的作用强度在波动中减弱且有较大幅度的年均降速。

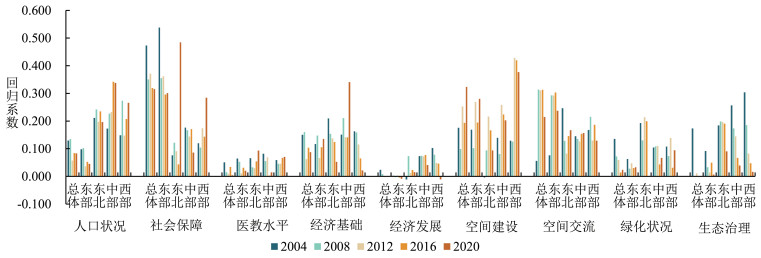

(4)分阶段要素层作用态势

从全国总体层面来看(图 7),空间融合差异的不断增强是由于空间建设差异呈递增态势,从而提升了城乡融合的异质程度;社会、经济和生态融合差异对城乡融合产生空间分异的推动作用不断降低的主要驱动力在于社会保障、经济基础和生态治理差异呈递减态势。

|

图 7 分阶段要素层驱动因素的标准化回归系数 Fig.7 Standardized Regression Coefficients for Driving Factors of Phased Factor Layers 注:同图 6。 |

从四大区域层面来看(图 7),东部区域经济和空间融合差异的不断增强是由于经济基础和空间交流因素的差异程度递增;而生态融合差异程度降低是由于生态治理差异整体得到优化。社会保障和空间建设差异分别是东北部区域社会和空间融合差异程度不断增强的主要诱因;而经济融合差异程度降低是由于经济基础差异整体得到优化。中部区域人口和经济融合差异的作用强度增加的驱动力主要是人口状况和经济基础差异;而生态融合差异的作用强度减弱的驱动力主要是生态治理差异。西部区域人口和空间融合差异的作用强度增加的驱动力分别来源于人口状况和空间建设差异;而生态融合差异的作用强度减弱的驱动力来源于生态治理差异。

5 结论与讨论 5.1 结论本文基于人口、社会、经济、空间、生态5个维度分析了2003—2020年我国城乡融合时序演进过程,并运用Da‐ gum基尼系数、方差分解以及二次指派程序等方法对城乡融合空间分异来源和形成机理进行分析,主要研究结论如下:

第一,全国总体和东部区域的城乡融合水平得到了逐步优化,其他三大区域则相反。四大区域间的空间异质性程度较为明显,城乡融合水平明显呈现出东高西低的特征。此结论与王耀晨[3]研究结果相似。且全国城市城乡融合水平的总体差异较大,但呈现递减态势。

第二,从空间差异视角来看,东部区域城市城乡融合不均衡问题最为突出且差异增加程度最大,中部区域与东部相似。区域间差异是我国城乡融合差异的主要来源,其中区域间城乡融合差异最大的是东部和东北部。

第三,从空间分异来源视角来看,形成我国城乡融合空间分异的主要来源为社会、空间和人口融合差异。在结构来源贡献上,空间和人口融合差异对城乡融合空间分异形成的影响由东向西成倒“U”型特征,社会融合差异的影响具有“西高东低”特征,经济及生态融合差异则呈“东高西低”特征。此结果与前人所得中国城乡融合水平呈现“东高西低”的空间格局研究结果有差异性[20],原因可能在于指标分类标准的差异,东部和东北部的设施基础、社会和人口发展处于优势状态,而中西部的生态环境水平较高。

第四,从空间分异形成机理来看,五个层面的差异对全国城市城乡融合产生空间分异的正向显著驱动力相继递减。在不同区域上,社会保障和空间建设差异是我国总体城市城乡融合空间分异状况增强的原因,空间交流和生态治理差异是东部空间分异状况增强的原因;社会保障和空间交流差异是东北部空间分异状况增强的原因;人口状况差异和经济基础差异是中部空间分异状况增强的原因;人口状况差异和空间建设差异是西部空间分异状况增强的原因。

5.2 讨论全国、四大区域以及区域内部城乡融合的发展差异、变化趋势和驱动力等是地域环境、资源禀赋、推行政策等多重因素共同制约的结果,因此各区域在城乡发展过程中针对资源要素等方面的吸收和优化能力存在异质性。因此需针对不同区域、不同发展要素等提炼多样化的发展路径,提出对应的可行性优化调控措施。

5.2.1 融合水平较优区域,持续优化发展路径融合发展水平较优的城市主要包括各区域省会城市及东部沿海区域。此类城乡融合优化水平较高的区域应注重对土地资源及生态环境的保护,避免过度开发。同时与周边城市共享城乡融合发展成果,发挥核心城市的映射带动作用。通过就业机制及社会保障机制等措施给予周边中小城市和县域资金倾斜、产业救助及基础设施建设等方面的扶持。同时政府需有效引导人口和资源的适度集聚。针对导致总体城市城乡融合差异较大的社会保障差异和空间建设差异,应当推进并跟踪实施农村土地制度、乡村社会保障制度与户籍制度的协同机制,争取使居民能够得到应有的保障。空间布局上,合理规划城乡用地,控制建设用地的空间扩张,注重土地资源和生态维护,提升城乡之间发展的协调性和平衡性,防止回落。针对导致东部城市城乡融合差异较大的空间交流差异和生态治理差异,加快建设交通网络一体化及要素资源流通机制,为乡村产业发展提供流通和资本渠道,加强城乡之间的协调联动,推动城乡经济和产业互通互融。可以通过探索乡村创新发展模式,推动乡村旅游产业发展,带动乡村经济发展和人口的流动,同时要注重生态环境的保护,避免因人口流动过大而产生生态问题,通过提升人们对环境的保护意识或制定相关的政策机制来约束人们的行为从而达到经济和生态共同推动城乡融合发展的效果。

5.2.2 融合水平较低区域,重点关注发展转型融合发展水平较低的城市主要包括西部、东北部、长江中下游等各区域中小城市。其中西部区域的欠发达地区集聚,生态环境及地理气候状况较差,导致城市发展困难,社会经济文化等发展迟缓。农牧业发展是西部区域的重点发展产业,因此应当注重发展多样的民族文化,加快特色农牧产业发展,建立特色品牌,通过互联网等联通渠道打通与全国各地的贸易往来,依托“一带一路”倡议优化好中东部地区的产业转移路径。针对由于技能不足等导致的结构性失业状况,应当给予资金和就业途径的倾斜,进行公益性安置、技能培训、教育改革等措施缓解就业问题。东北部区域主要以重工业为主,有良好的农业机械化基础,但长期的路径依赖导致城乡发展内生动力缺失,因此东北部区域未来的发展应当依托工业发展来推动产业结构的转型升级。有一定城镇化发展基础的东北部地区还应维持和提升城镇化水平,缩小东北部区域内部城市的差距,尤其是社会保障和空间交流层面的差距,针对乡村地区完善社会保障机制,推进农村养老保险和医疗保险制度改革;同时加快完善土地流转制度,合理利用土地资源。长江中下游区域拥有丰富的自然资源,但其经济发展状况尚不乐观,需拓宽投融资渠道,规范政府行为并注重资本的有效利用,通过强化公共服务和鼓励家庭规模小型化从而刺激国内消费、切实解决农村居民进城后的住房问题等方式来缩小城乡收支及消费差距。同时此区域部分小城镇和乡村建设落后,空间载体构造不足,区域发展不平衡,应该注重规划建设村镇体系,推动集约化发展,构建高质量发展产业集群,提升城市的辐射带动能力。

本文通过分析中国城乡融合发展水平,展示了城乡融合发展的时空动态发展过程和影响机理,以希能够拓展城乡融合发展测度定量分析的研究路径。然而,城乡融合的研究不是一个静态的过程,由于数据的可得性,关于城乡功能分工协调等非实体要素指标的搜集和整理程度稍有不足,对研究结果的精确度略有影响,是本文需进一步深化的方向。本文所运用的技术方法虽然不能精确的反映城乡融合的具体演变路径,但就空间分异来源和影响因素作用强度特征的研究上取得了预期的研究成果。此后需持续探索从人工智能大数据或大范围问卷调查等的方式来获取更多关键指标,争取突破各类年鉴数据和行政区划单元边界的限制,精准且深层次的探究城乡融合各项特征是未来继续研究的重要方向。

注释:

① 理论分析法指通过整理相关文献,确定各项指标,例如根据理论分析,城乡生态融合应包含城乡生态本底、城乡资源利用效率和环境污染治理等方面的具体指标;频度统计法指对已有文献各项指标出现频次进行统计以筛选出适合本研究的基础指标。

② https://www.gov.cn/govweb/test/2008-08/13/content_1071056.htm。

| [1] |

方创琳, 赵文杰. 新型城镇化及城乡融合发展促进中国式现代化建设[J]. 经济地理, 2023, 43(1): 10-16. [Fang Chuanglin, Zhao Wenjie. Facilitating Chinese path to modernization through new-type urbanization and integrated urban-rural development[J]. Economic Geography, 2023, 43(1): 10-16.] |

| [2] |

段锴丰, 施建刚, 吴光东, 等. 城乡融合系统: 理论阐释、结构解析及运行机制分析[J]. 人文地理, 2023, 38(3): 1-10, 68. [Duan Kaifeng, Shi Jiangang, Wu Guangdong, et al. Urban-rural integration system: theory explanation, strucure and operation mechanism analysis[J]. Human Geography, 2023, 38(3): 1-10, 68. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.03.001] |

| [3] |

王耀晨, 张桂文. 中国城乡融合发展进程评价[J]. 统计与决策, 2022, 38(24): 33-38. [Wang Yaochen, Zhang Guiwen. Evaluation on the urbanrural integrated development process in China[J]. Statistics & Decision, 2022, 38(24): 33-38.] |

| [4] |

韩峰, 李玉双. 产业集聚、公共服务供给与城市规模扩张[J]. 经济研究, 2019, 54(11): 149-164. [Han Feng, Li Yushuang. Industrial agglomeration, public service supply and urban expansion[J]. Economic Research Journal, 2019, 54(11): 149-164. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2019.11.055] |

| [5] |

张明皓, 叶敬忠. 城乡融合发展推动共同富裕的内在机理与实现路径[J]. 农村经济, 2022(11): 1-10. [Zhang Minghao, Ye Jingzhong. The internal mechanism and implementation path of promoting common prosperity through the integration of urban and rural development[J]. Rural Economy, 2022(11): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.1007-7103.2022.11.001] |

| [6] |

方创琳. 中国新型城镇化高质量发展的规律性与重点方向[J]. 地理研究, 2019, 38(1): 13-22. [Fang Chuanglin. Basic rules and key paths for high-quality development of the new urbanization in China[J]. Geographical Research, 2019, 38(1): 13-22.] |

| [7] |

王效梅, 李繁荣, 王晓东. 城乡融合发展视野下山西乡村振兴路径探索[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 131-139. [Wang Xiaomei, Li Fanrong, Wang Xiaodong. Exploration on the path of rural revitalization in Shanxi from the perspective of urban-rural integration development[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 131-139. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.03.014] |

| [8] |

曾鹏, 黄晶秋. 创新型城市建设与发展的机制与路径[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 54(4): 52-61. [Zeng Peng, Huang Jingqiu. Mechanism and paths of innovative urban construction and development[J]. Journal of Yunnan Normal University(Humanities and Social Sciences Edition), 2022, 54(4): 52-61.] |

| [9] |

Castle N E, Wu J J, Weber B A. Place orientation and rural-urban interdependence[J]. Applied Economic Perspectives and Policy, 2011, 33(2): 179-204. |

| [10] |

杨一鸣, 王健, 吴群. 中国城乡实体要素流动对城乡融合发展的影响机制研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(12): 2191-2202. [Yang Yiming, Wang Jian, Wu Qun. Mechanism of influence of element flow on urban-rural integrated development in China[J]. Progress in Geography, 2022, 41(12): 2191-2202.] |

| [11] |

刘守英, 龙婷玉. 城乡融合理论: 阶段、特征与启示[J]. 经济学动态, 2022(3): 21-34. [Liu Shouying, Long Tingyu. The theory of urbanrural integration: stages, characteristics, and enlightenment[J]. Economic Perspectives, 2022(3): 21-34.] |

| [12] |

Baier N, Pieper J, Schweikart J, et al. Capturing modelled and perceived s-patial access to ambulatory health care services in rural and urban areas in Germany[J]. Social Science & Medicine, 2020(265): 113328. DOI:10.1016/j.socscimed.2020.113328 |

| [13] |

施建刚, 段锴丰, 吴光东, 等. 碳排放约束下长三角地区城乡融合发展效率[J]. 经济地理, 2021, 41(6): 57-67. [Shi Jiangang, Duan Kaifeng, Wu Guangdong, et al. Efficiency of urban-rural integration development in the Yangtze river delta under the background of carbon emission constraint[J]. Economic Geography, 2021, 41(6): 57-67.] |

| [14] |

Zarifa D, Seward B, Milian R P. Location, location, location: Examining the rural-urban skills gap in Canada[J]. Journal of Rural Studies, 2019, 72: 252-263. |

| [15] |

Boudet F, Macdonald G K, Robinson B E, et al. Rural-urban connectivity and agricultural land management across the global south[J]. Global Environmental Change, 2019, 60(101982). DOI:10.1016/j.gloenvcha.2019.101982 |

| [16] |

郑瑜晗, 龙花楼. 中国城乡融合发展测度评价及其时空格局[J]. 地理学报, 2023, 78(8): 1869-1887. [Zheng Yuhan, Long Hualou. Measurement and spatio-temporal pattern of urban-rural integrated development in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(8): 1869-1887.] |

| [17] |

陈潭. 数字时代城乡融合发展的着力点与新路径[J]. 人民论坛·学术前沿, 2021(2): 19-27. [Chen Tan. The focus and new path of urban-rural integrated development in the digital era[J]. Frontiers, 2021(2): 19-27.] |

| [18] |

周佳宁, 邹伟, 秦富仓. 等值化理念下中国城乡融合多维审视及影响因素[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1836-1851. [Zhou Jianing, Zou Wei, Qin Fucang. Review of urban-rural multi-dimensional integration and influencing factors in China based on the concept of equivalence[J]. Geographical Research, 2020, 39(8): 1836-1851.] |

| [19] |

龚勤林, 邹冬寒. 乡村振兴背景下工农城乡耦合协调水平测度及提升研究[J]. 软科学, 2020, 34(6): 39-45. [Gong Qinlin, Zou Donghan. Research on estimate and promotion of coupling coordination level of industry-agriculture and urban-rural in the context of rural revitalization[J]. Soft Science, 2020, 34(6): 39-45.] |

| [20] |

罗婉璐, 王武林, 林珍, 等. 中国城乡融合时空演化及驱动因素[J]. 地理科学进展, 2023, 42(4): 629-643. [Luo Wanlu, Wang Wulin, Lin Zhen, et al. Spatiotemporal evolution and driving factors of urbanrural integration in China[J]. Progress in Geography, 2023, 42(4): 629-643.] |

| [21] |

翟洲燕, 李同昇, 常芳, 等. 传统村落文化对城乡一体化的统筹性响应机理[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 30-36. [Zhai Zhouyan, Li Tongsheng, Chang Fang, et al. The coordinated response mechanism of traditional village culture to urban rural integration[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 30-36. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2017.04.005] |

| [22] |

孙祥栋, 王红雨, 刘锐剑. 中国式城乡融合政策演化、理论框架及其突破进路研究[J]. 区域经济评论, 2023(1): 43-53. [Sun Xiangdong, Wang Hongyu, Liu Ruijian. Research on the policy evolvement, theoretical framework and breakthroughs of Chinese path to urbanrural integration[J]. Regional Economic Review, 2023(1): 43-53.] |

| [23] |

马志飞, 宋伟轩, 王捷凯, 等. 长三角地区城乡融合发展水平、演化及影响因素[J]. 自然资源学报, 2022, 37(6): 1467-1480. [Ma Zhifei, Song Weixuan, Wang Jiekai, et al. The development level, evolu tion and influencing factor of urban-rural integration in the Yangtze river delta[J]. Journal of Natural Resources, 2022, 37(6): 1467-1480.] |

| [24] |

王颖, 孙平军, 李诚固, 等. 2003年以来东北地区城乡协调发展的时空演化[J]. 经济地理, 2018, 38(7): 59-66. [Wang Ying, Sun Pingjun, Li Chenggu, et al. Spatial-temporal evolution features of urban and rural harmonious in northeast China since 2003[J]. Economic Geography, 2018, 38(7): 59-66.] |

| [25] |

辛岭, 刘衡, 胡志全. 我国农业农村现代化的区域差异及影响因素分析[J]. 经济纵横, 2021(12): 101-114. [Xin Ling, Liu Heng, Hu Zhiquan. The temporal and spatial evolution and influencing factors of China's agricultural and rural modernization[J]. Economic Review Journal, 2021(12): 101-114.] |

| [26] |

贺艳华, 周国华, 唐承丽, 等. 城市群地区城乡一体化空间组织理论初探[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 241-252. [He Yanhua, Zhou Guohua, Tang Chengli, et al. Theory on the spatial organization of urbanrural integration in urban agglomeration areas[J]. Geographical Research, 2017, 36(2): 241-252.] |

| [27] |

Dagum C. A new approach to the decomposition of the GiNi income inequality ratio[J]. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531. |

| [28] |

方创琳. 城乡融合发展机理与演进规律的理论解析[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 759-776. [Fang Chuanglin. Theoretical analysis on the mechanism and evolution law of urban-rural integration development[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 759-776.] |

| [29] |

聂长飞, 简新华. 中国高质量发展的测度及省际现状的分析比较[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(2): 26-47. [Nie Changfei, Jian Xinhua. Measurement of China's high quality development and analysis of provincial status[J]. Journal of Quantitative & Technological Economics, 2020, 37(2): 26-47.] |

| [30] |

屈小娥, 刘柳. 环境分权对经济高质量发展的影响研究[J]. 统计研究, 2021, 38(3): 16-29. [Qu Xiaoe, Liu Liu. Impact of environmental decentralization on high-quality economic development[J]. Statistical Research, 2021, 38(3): 16-29.] |

| [31] |

郭亚军. 一种新的动态综合评价方法[J]. 管理科学学报, 2002(2): 49-54. [Guo Yajun. New theory and method of dynamic comprehensive evaluation[J]. Journal of Management Sciences in China, 2002(2): 49-54.] |

| [32] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |