2. 东南大学 建筑学院, 南京 210096

2. School of Architecture, Southeast University, Nanjing 210096, China

出行是指个体为参与日常活动而产生的户外移动现象,通常包括通勤、通学、购物和休闲等行为。随着社会经济的快速发展,人们每天都会追求更多元的生活和更多活动选择的机会,从而对多种出行的需求也愈发强烈。其中,通勤出行是指从家前往工作地的过程,相比于其他出行,通勤出行在时空上具有更大的恒定性,其会约束着个体其他出行的选择,如长时间与长距离的通勤出行可能会占去居民大量的空余时间,导致其他出行的时间缩短甚是取消,从某种意义上来说,通勤是其他出行的核心[1-3]。特别是伴随着我国在经济、社会等层面的快速转型和城市空间结构的重组,职住空间分离现象愈发明显,通勤出行呈现出数量规模化和时空集中化等特征,给城市交通、环境等方面带来的压力越来越大[4, 5],尤其对于位于城市边缘的保障性住区居民(中低收入群体为主)来说,其每天需要承受前往主城区的长距离和长时间通勤,对该群体的就业和生活造成了负面影响。国外前沿研究指出,相对于高收入群体,长距离通勤更容易对低收入人群造成就业障碍[6, 7],这主要源于其通勤出行中通常会面临着诸多制约,如能力制约(源于心理或是生理因素)、组合制约(源于集体行为准则)等[8],这不仅加剧了低收入人群的生活负担,使其更易陷入贫困陷阱,还会影响城市的健康发展。针对这一问题,研究保障性住区居民的通勤特征及其制约模式,了解其通勤需求具有很强的现实意义。

通勤行为越来越受到城市规划、交通规划以及地理学等专业的诸多学者关注。就国外学者对其研究进展来看,分析均是基于市场原则支配下的住房自选择过程,从而致力于揭示居民自身社会经济属性对通勤行为的影响程度[9-11]。部分研究还探讨居住自选择行为偏好、建成环境与通勤行为间的作用关系,并且提出了建成环境对通勤行为的影响过程中需要考虑居住自选择的干扰[12, 13]。中国的城市土地利用模式通常会受到市场和政府等因素的影响,导致居民的住房选择过程同西方国家存在较大差异。计划经济时期居民基本没有选择住房的自由,单位大院在居住区层面上基本实现了居民就业和生活功能的平衡,因此职住邻近、慢性交通出行是居民通勤的主要特征;这种状况直至终结住房福利供给制度后才有所改变,不过由政府提供的各种保障性住房对居民的住房区位选择依然存在较大限制。考虑到西方国家和国内在住房制度、城市形态等方面存在的固有差异,西方经验和结论难以用来指导发展中国家的城市和交通规划。近年来,我国学者在通勤出行方面也做了大量的实证研究,多以北上广等大城市为案例,集中分析居住地建成环境、工作地建成环境等变量对居民通勤出行选择的影响,通勤行为方面通常包括出行时间、距离、频率、交通方式和目的等维度[14-17],同时还有学者探讨了通勤行为特征之间的交互作用[18, 19]。

随后,通勤行为研究的对象逐步扩展到城市某一类群体,如女性、保障房居民、郊区居民等[20-22]。其中,关于保障房居民通勤出行规律,目前有不少学者通过实证为主的探讨积累了相对丰厚的研究成果。从研究视角来看,其主要依赖调查数据对保障房居民的通勤特征及其变化进行大量的实证分析,如周素红等和郝素华等采用问卷调查数据,对比分析保障房居民就业—居住空间属性的差异性,并进一步解析其就业活动空间的分异现象[23];部分研究则偏重探讨保障房群体的通勤选择机理,重点探讨社会因素和空间因素对通勤的共同作用机制[24, 25],如申悦等[26]分析被动迁居居民的通勤出行时间及其影响因素;王林等[3]对公租房居民的通勤特征及其影响差异进行分析,这类对保障房居民的通勤选择机理分析中,家庭视角开始受到越来越多的重视,典型如强调家庭因素(家庭结构、家庭收入)的重要影响作用,但研究较少关注家庭成员内部交互关系或是成员间的分工模式,事实上,家庭通常会不断调整各成员间的分工关系以最大程度地发挥家庭单元的组织优势,对家庭日常出行做出更加稳妥和合理的安排,以稳固家庭内部秩序[27]。从研究对象来看,针对保障性住区不同群体的通勤研究相对较少,就目前而言,仅有候学英和吴巩胜[28]对保障性住区不同群体(以公租住区、廉租住区、经济适用房住区、工厂家属区为主)通勤方式和通勤距离的影响因素展开了比较分析,发现其内部群体不但在通勤行为上存在着显著差异,其影响因素也明显不同于一般居民;干迪等[29]对大型保障性住区四类群体(购房户、市区拆迁户、农村拆迁户、租房户)的通勤特征进行比较,并揭示其就业以及通勤意愿。

综上所述,目前关于城市居民通勤行为的研究已取得较为丰硕的成果,对本研究具有一定的借鉴作用,但对于城市某一类群体如保障房居民通勤出行的研究主要存在以下特点:其一,研究视角上多基于保障房的居民个体,主要停留在个体特征解析的叠加,而缺少“家庭分工”视角下不同家庭分工模式对保障房居民通勤出行规律的探讨;其二、研究对象上多将大型保障性住区的居民作为一个整体加以分析,主要探讨的是不同住区之间的居民行为差异,或是只针对保障房群体内部中某一类如城市拆迁户或租赁户或双困户,较少系统比较分析保障房内部不同群体的行为差异。

基于上述认知,本研究以南京市大型保障性住区为例,立足于“家庭分工”视角,关注该类住区内部多类群体(城市拆迁户、农村拆迁户、外来租赁户、双困户、购买限价商品房居民)的通勤行为,其主要研究目的在于揭示家庭分工模式下居民的通勤特征,并着重分析不同群体的通勤差异及其制约模式,并对通勤行为的相关影响因素进行定量分析。

2 研究思路与数据采集 2.1 研究思路 2.1.1 为何选择家庭分工视角居民是以家庭为单元来联合决策其劳动供给结构,一方面将可支配的人力资源、物质资源和时间资源进行有效组织和调配,如果参与市场劳动(如工作和通勤出行)能获取更多收益,就会对市场劳动有更多的投入和支持,反之则会更多地转向家庭劳动(如家务、购物、上学和这些劳动对应的出行)[30];另一方面基于比较优势条件的集体决策和劳动分工组合,如女性在照料家庭层面的优势一般要大于男性,男性则更适合从事市场劳动,从而形成了“男主外、女主内”的传统家庭夫妻分工模式;而在多代同堂的家庭结构中,老人、孩子等其他家庭成员均会对女性的劳动参与决策产生影响,其中成年女性在市场部门劳动中更具比较优势,老人则在照料家庭方面拥有比较优势,从而形成了“父母主外、老人主内”的家庭分工模式[31]。可见从家庭分工视角来看,基于比较优势条件的集体决策和劳动分工组合,通常会使家庭内部的日常活动及其出行安排始终趋向动态平衡,维持家庭内部稳定。相对于城市其他群体而言,保障房居民大部分属于人力资源、物质资源和时间资源有限的低收入家庭,两类群体的家庭分工机制存在一定的差异,从而呈现出不同的家庭分工模式,进而反映在出行行为差异上。

其中,对于一般居民而言,家庭理性导向于追求综合效益,家庭内部承载更多元、更高标准的活动和出行需求,除了关注生存型和独立型活动(如工作)及其通勤出行的顺利完成之外,还重视以维持型活动(如儿童上学)、自由型活动(如休闲)和改善出行可达性为核心的生活质量提升,呈现一种“生存+维持+自由三不误”的活动和出行均衡配置模式。此时,其会依赖于家庭多元的分工类型和成员的合作分担,家庭分工由家庭成员内部分工逐渐扩展到家庭成员外的分工,家庭内部通常形成了夫妻分工为主、代际分工为辅。当前两类分工类型不能满足家庭需求时,转而主要依赖外部供给的劳动力,就会产生第三类分工类型(外来分工型),如雇家庭保姆分担家务,即外来分工作为前两种分工类型的弥补。因此,通常在一般家庭中,会有多种分工类型相互影响、相互补充。

而对于多重资源受限的保障房居民来说,其家庭内部通常会建立起一套既有延续、又存差异的配置逻辑——延续的分工逻辑表现为:反复权衡家庭内部分工模式之间(夫妻分工、代际分工等)比较优势,排序活动及其出行的优先次序,即优先满足最强时空约束的生存型活动及其出行(如工作活动及其通勤出行);而独特的分工逻辑表现在:保障房居民由于承受着物质、社会和空间层面的多重剥夺,其分工结果通常就是——会尽量压缩维持型活动及其出行(购物及其购物出行),甚至是权衡放弃自由型活动及其出行(休闲及其休闲出行),优先对生存型及其出行做出合理的资源分配,这也进一步体现了保障房家庭中,这种基于家庭内在关联的家庭分工始终持续而稳定地存在着,其会充分配置家庭资源,稳固家庭内部秩序,即让家庭内部各类活动和相关出行在动态调适之中始终趋向于保持最佳状态和供需均衡,以此来提升家庭的综合福利水平。

因而,可以说家庭是个体行为选择过程中的重要决策环境,以“家庭分工”为主体的调节机制,不但弹性地限定着个体行为的时空秩序和边界,还会造成个体行为的相互有别而又始终紧密关联。根据家庭劳动供给和家庭分工理论,提出了家庭分工模式和家庭分工出行参与率两个概念。其中家庭分工是根据家庭成员的劳动力禀赋和身份角色差异,家庭成员各司其职,通常用以表征成员参与社会或家庭劳动时所属的分工情况,对于保障房家庭来说,其分工模式共分为夫妻分工、代际分工、其他分工三种①;为了进一步反映家庭分工模式下家庭成员参与家庭和社会劳动的活跃状态,引入了家庭分工下“出行参与率”(简称家庭分工出行参与率)这一指标。家庭分工参与率为某一分工模式出行人口和家庭分工模式出行人口的比值,通常用以测度和反映某一家庭分工模式下家庭成员参与家庭和社会劳动的程度。

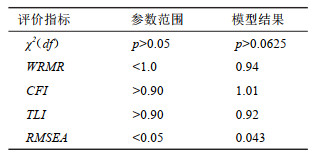

2.1.2 家庭分工视角下的具体思路因此,研究立足于“家庭分工”视角,对大型保障性住区居民的“通勤制约—响应模式—出行机理”进行分析,具体操作思路如下(见图 1):

|

图 1 研究框架 Fig.1 Research Framework |

步骤一:以大型保障性住区居民的活动日志数据为基础,汇总分析不同群体通勤出行特征,包括出行距离、出行方式、出行时间、家庭分工模式、通勤出行人数五个要素,并对不同群体进行归类分组;

步骤二:借鉴时间地理学的时空路径方法,将“家庭分工模式”融入个体日常出行时空路径的刻画中,“多情境”地分析大型保障性住区不同群体通勤出行的时空路径,并进一步阐释该类住区居民的出行制约类型;

步骤三:在此基础上,引入“家庭分工出行参与率”,将参与率的变化同出行时间和空间变化相呼应,用以提炼其通勤出行的“时间+家庭”和“空间+家庭”的响应模式;

步骤四:基于上述通勤出行路径、出行制约及其响应模式的基础上,运用结构方程模型揭示居民通勤选择的影响机理及家庭分工的中介作用,为更好地把握该类住区居民的出行需求。

2.2 研究区域和数据采集南京作为保障房建设的重点城市之一,1992年起即开始批量建设“解困房”,目前不但建成了4片大型保障房区(丁家庄、花岗、上坊、岱山),四片大型保障性住区的用地规模较大,住房类型多样(包括廉租房、公共租赁住房、拆迁安置房、经济房等),居民构成多样(包括城市拆迁户、农村拆迁户、外来租赁户、双困户等),未来还将建成百水、孟北、绿洲三大片区。目前四片保障房集中分布于城市边缘区,之所以选择大型保障性住区,主要原因在于:大型保障性住区落成于国内保障房建设的稳定成熟阶段,并具备一系列不同于其它住宅社区的现实特点,比如说居住用地规模偏大、周边产业用地和就业岗位供给相对不足(接近于“睡城”)、相关设施配套不尽健全、内部居民构成多样化,并在通勤出行方面表现出不同于其他群体的种种特征和规律……因此,以大型保障性住区居民作为通勤出行研究的典型样本和特定代表,有助于本研究在对象上的聚焦和操作上的可行性。

课题组通过各社区中心的访谈了解到4个大型保障房住区(花岗保障房片区、丁家庄保障房片区、岱山保障房片区、上坊保障房片区)的总体人口规模(近30万);然后,按2‰的抽样率计划发放问卷600份,再配比到各住区;最后,再根据各住区内部不同群体的人口比例进行二次配比,原则上针对各群体按照2:1:1:1:1抽样,并对被调查者进行访谈式问卷调查。调查问卷于2020年12月和2021年3月进行随机发放,两轮次共计发放25天,最终获取有效问卷552份,以获取个体日常活动和出行的详细数据和一手信息,以及包括个体属性(含家庭属性)在内的基础性数据。

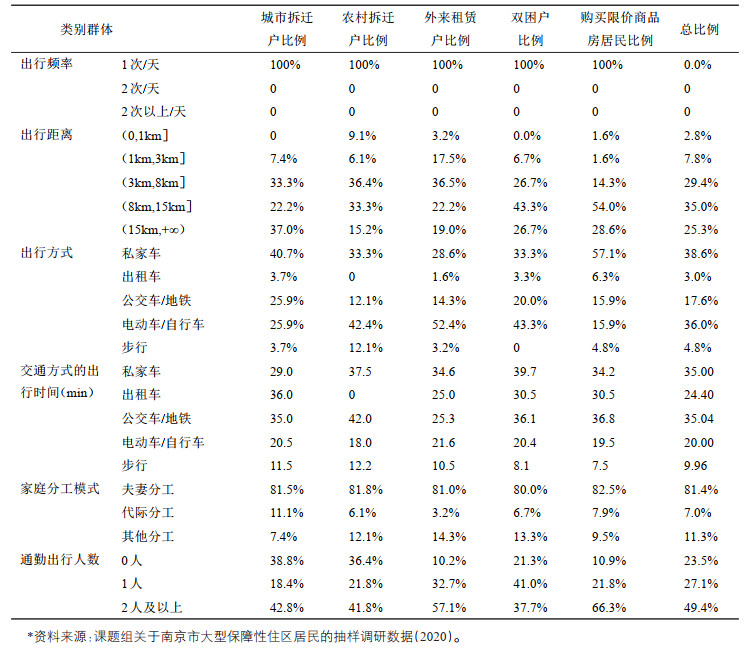

3 基于不同家庭分工的保障房居民通勤路径和制约 3.1 通勤出行总体特征根据问卷调查,大型保障性住区居民通勤出行相关维度主要包括出行频率、出行距离、出行方式、出行时间、家庭分工模式、通勤出行人数。其中,家庭分工模式分类主要有三类:夫妻分工、代际分工、其他分工①;通勤出行人数是指一个家庭中参与工作活动需要出行的人数,具体统计数据如表 1所示,各个指标特征如下文:

| 表 1 南京市大型保障性住区居民的通勤出行特征一览表 Tab.1 Commuting Characteristics of Residents in Large-scale Affordable Housing Areas |

(1)出行频率:一次出行为主,呈“早出晚归”通勤模式

五类群体的通勤出行频率差异并不明显,每日都是以一次出行为主,占比均为100%,呈现“早出晚归”的出行特征,这与一般居民的通勤出行模式大体类似。

(2)出行距离:以中长距离出行为主,以中短距离和长距离出行为辅

五类群体的通勤出行距离存在较为明显的差异。其中,城市拆迁户以中短距离(3公里 < 出行距离≤8公里)和长距离(出行距离>15公里)出行为主(33.3%,37.0%);农村拆迁户和外来租赁户以中短距离(3公里 < 出行距离≤8公里)和中长距离(8公里 < 出行距离≤15公里)出行为主(36.4%,33.3%;36.5%,22.3%);双困户是以中短距离、中长距离和长距离出行为主,三类出行占比超过90%;而购买限价商品房居民则是以中长距离和长距离出行为主,两类出行占比超过80%。整体来看,大型保障性住区居民的出行距离以中长距离为主,以中短距离和长距离为辅,这表明保障性住区大多数居民均面临着职住分离制约而不得不承受长距离的通勤出行(尤以购买限价商品房居民为显)。

(3)出行方式:公共交通出行率较低,公共交通和私家车出行时间较长

五类群体的出行方式及其出行时间也存在明显差异。其中,城市拆迁户和购买限价商品房居民以私家车出行为主(40.7%,57.1%),公共交通和电动车出行相对较少(25.9%,25.9%;15.9%,15.9%),步行和出租车出行则占比最低(均不足10%);农村拆迁户、外来租赁户和双困户的电动车出行占比最高(42.4%,52.4%,43.3%),而私家车出行的占比相对较少(33.3%,28.6%,33.3%),步行出行则占比最低(12.1%,3.2%,0%)。此外,出行时间上,步行和电动车出行时间较短,机动车出行时间相对较长。整体来看,大型保障性住区居民的通勤出行方式以私家车和电动车为主,而公共交通的出行率较低,出行时间较长。

(4)家庭分工模式:以夫妻分工通勤出行为主

五类群体通勤出行中的家庭分工模式差异并不明显,均以夫妻分工为主(超过80%)。这也同一般居民的家庭分工模式(夫妻分工为主)相类似,反映了目前城市家庭的分工原则:家庭会根据成员比较优势来完成分工,多表现为年轻夫妻从事市场劳动,而老人主持家庭劳动(除独居群体外)。

(5)家庭通勤人数:以每户2人及以上参与通勤出行为主,以每户1人通勤出行为辅

五类群体中通勤出行的家庭人数存在明显差异。其中,城市拆迁户和农村拆迁户中没有参与通勤出行(38.8%, 36.4%)和拥有2人及以上参与通勤出行(34.7%,25.5%)的比例较大,有1人参与通勤的比例最小(18.4%,21.8%);外来租赁户和购买限价商品房居民中有2人及以上参与通勤出行的比例最大(38.8%,49.5%),没有人参与通勤出行的比例最小(10.2%,10.9%);而双困户中有1人和2人及以上参与通勤出行的比例较大(41%,37.7%),没人参与通勤出行的比例最小(21.3%)。总体来说,大型保障性住区居民的家庭通勤人数以2人及以上参与通勤出行为主,以每户1人参与通勤出行为辅,这说明家庭中至少有1人需要参与市场劳动来提高家庭经济效益。

基于上述分析可知,五类群体的通勤出行差异主要体现在出行距离、出行方式选择和家庭通勤出行人数三个维度上,因此,可以通过上述三类指标(若不同群体在三类指标的特征上相似,则可将这几类群体归为同一组)对五类群体进行归类,最终五类群体可归为三组:城市拆迁户+ 购买限价商品房居民=“通勤A组”;农村拆迁户+外来租赁户=“通勤B组”;双困户=“通勤C组”。

以此为据,下节将对这三组的通勤出行路径进行刻画、对其路径“制约—选择”过程加以解析,

即采用时空路径方法来集成刻画这些群组在哪类家庭分工模式下、在什么时候、在什么地点、采用何种交通出行方式②、受到何种制约的情境下发生出行行为的?

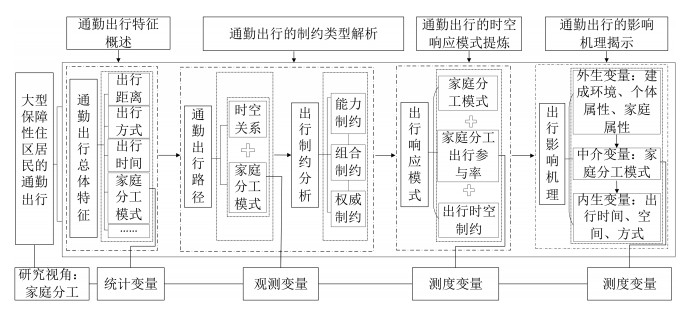

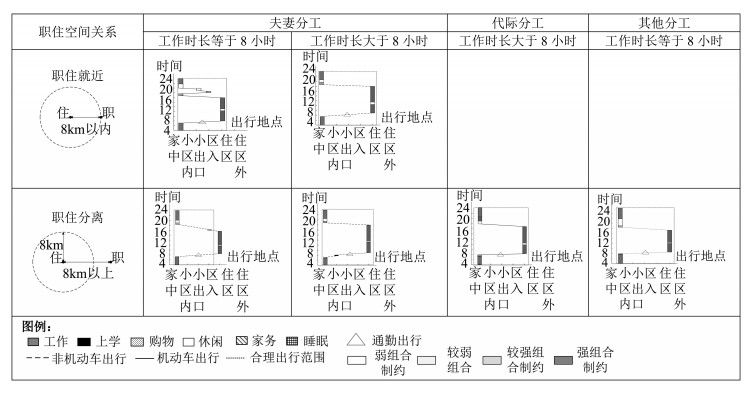

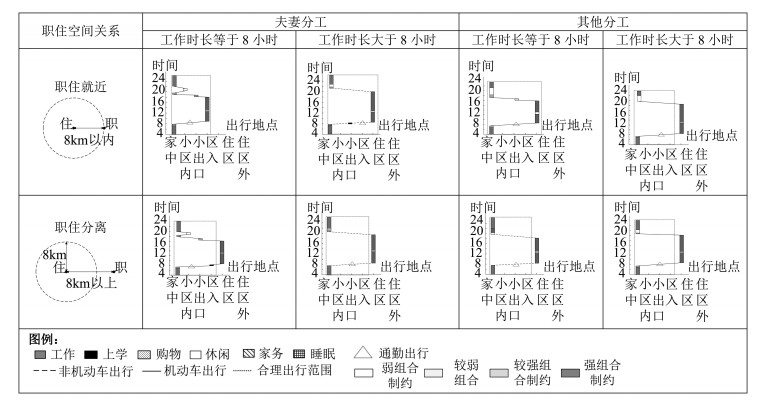

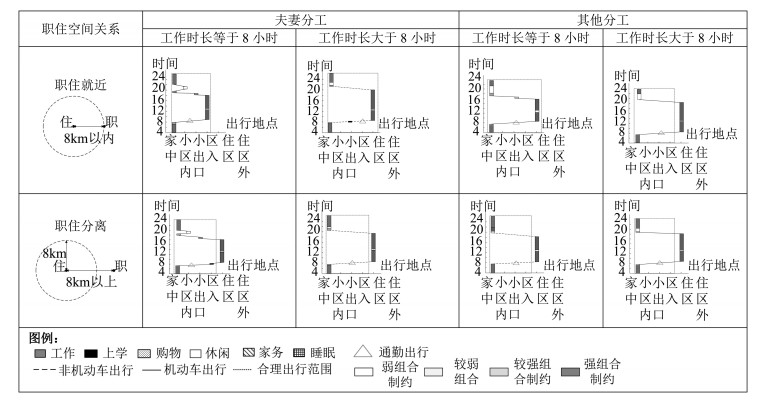

3.2 通勤出行路径通勤出行不仅受时空约束,还会受家庭分工模式的影响,因此通勤出行可以从家庭分工、职住空间关系、工作活动时长三方面设置情境分析(见图 2—图 4),图解原则如下:

|

图 2 大型保障性住区居民通勤出行的6种路径——通勤A组(城市拆迁户和购买限价商品房居民) Fig.2 Six Types of Commuting Path for Residents in Large-scale Affordable Housing Areas (Urban Resettlement Households and Residents Who Purchase Commodity Houses with Limited Prices) |

|

图 3 大型保障性住区居民通勤出行的8种路径——通勤B组(农村拆迁户和外来租赁户) Fig.3 Eight Types of Commuting Path for Residents in Large-scale Affordable Housing Areas (Rural Resettlement and Rental Households) |

|

图 4 大型保障性住区居民通勤出行的7种路径——通勤C组(双困户) Fig.4 Seven Types of Commuting Path for Residents in Large-scale Affordable Housing Areas (Household with Low-income and Limited Housing Space) |

其一,家庭分工模式包括夫妻分工、代际分工和其他分工三种;

其二,根据我国的8小时工作制[30],以第8个小时结束的节点作为工作类型划分的界限,一类为工作时长分为小于等于8小时,另一类为大于8小时;

其三,职住空间联系可以参照相关文献中工作活动空间距离的分类方法,可分为职住邻近、职住分离2种类型[32, 33]。这里所说的“邻近”,指的是以家(居住地)为中心,8公里以内(出行距离≤8公里)的空间范围为职住邻近,其他则为职住分离;

其四,每一种路径均被赋予不同灰度的底色(包括深灰、灰色、浅灰、白色四个等级),以表示该类出行路径受组合制约程度,颜色越深表示该类出行路径受组合(家庭分工、时间、空间)制约越强。其中,深灰表示高强度组合制约、灰色表示较高强度组合制约、浅灰表示较弱组合制约、白色则表示弱组合制约;

其五,刻画每组群体多元化的出行路径时,每种情境下入选的样本量须大于等于该群组的平均值③,否则不被纳入图解分析,且纳入图解分析的样本占比将在图表中进行标注。

(1)通勤A组(城市拆迁户和购买限价商品房居民)

(2)通勤B组(农村拆迁户和外来租赁户)

(3)通勤C组(双困户)

3.3 通勤出行制约根据时间地理学的制约模型,个体出行过程中通常会受诸多制约:一些制约源于生理上(身体健康状况、年龄)、或是心理上(情绪、性格)的因素,一些制约的产生源于集体行为(如联合出行)准则,还有一些制约则是由个人决策和公共政策所造成的。这些制约可以归为三类:能力制约、组合制约和权威制约[3]。

(1)能力制约

根据调研结果,大型保障性住区居民主要受经济和文化两个方面的制约。其一、居民呈现出“以1500元及以下收入为主的低收入”特征,因此受经济能力的制约,其通勤出行也同样会受到影响,如只能选择较低成本的出行方式;其二、居民呈现出“以初中及以下学历为主的低教育程度”特征,所以,受文化能力的制约,大部分居民只能从事低技术含量的劳动密集型服务业,而不得不承受和主城区密集服务业之间的长距离、长耗时通勤出行。

(2)组合制约

通勤出行过程中的组合制约主要体现在:固定的出行距离需要在合理的家庭分工和可达的出行方式之间兼顾平衡、共促完成,这也可反映出工作时长、职住空间联系和家庭分工模式之间相互制约、共同影响通勤出行的内在逻辑。

组合制约一:出行距离、出行方式和家庭分工模式相互制约。当出行距离≤1公里时,完全依靠步行,且以夫妻分工为主;当1公里 < 出行距离≤3公里时,三组群体的出行方式以电动车为主、以步行为辅,且以夫妻分工为最多;当3公里 < 出行距离≤8公里时,三组群体选择电动车出行的比例较高,且以夫妻分工为主;当8公里 < 出行距离≤15公里时,三组群体选择私家车出行比例最高,且以夫妻分工为主;当出行距离>15公里时,通勤A组和B组的私家车出行比例最高,且以夫妻分工为主,通勤C组则以公共交通出行比例为最高,且夫妻分工的比例最高。

组合制约二:家庭分工、职住空间、工作时长的三元组合,产生不同制约类型。按照制约程度不同,可以分为三种类型:第一种:时间和空间对居民通勤出行的制约程度相对较小,属于理想型(如工作时长为8小时,空间类型为职住邻近,家庭分工为夫妻分工、代际分工和其他分工中的其中一种);第二种:时间或空间会对居民的通勤出行产生一定制约(如工作时长为8小时,但空间类型为“职住邻近”);第三种:时间和空间对居民通勤出行的制约程度均不低(工作时长大于8小时,空间类型为“职住分离”)。

值得注意的是,不同群组的组合制约类型之间也存在着明显差异。像通勤A组和通勤B组均面临着三种组合制约类型,通勤C组则主要面临着第二种制约类型。

(3)权威制约

产业政策制约:居民就业和通勤出行可达性受限随着南京“推二进三”政策的推进和主城内大部分工业用地外迁至主城边缘甚至远郊区,主城区因为更多的土地被更新为第三产业用地而成为南京三产的集聚地,这对于居住于主城边缘的大型保障性住区居民来说,无疑会面临就业空间错位、就业可达性低的现实困境。即使是迁往城市外围的工业企业,从表面上仿佛可为保障性住区居民就近提供就业机会,却因为伴随着中国产业升级走上技术密集型道路,而无法面向低教育水平的中低收入群体提供充分的劳动密集型就业机会。因此,对于大型保障性住区的居民而言,同样会因为产业需求和劳动力供给之间的结构性矛盾而面临失业和下岗。

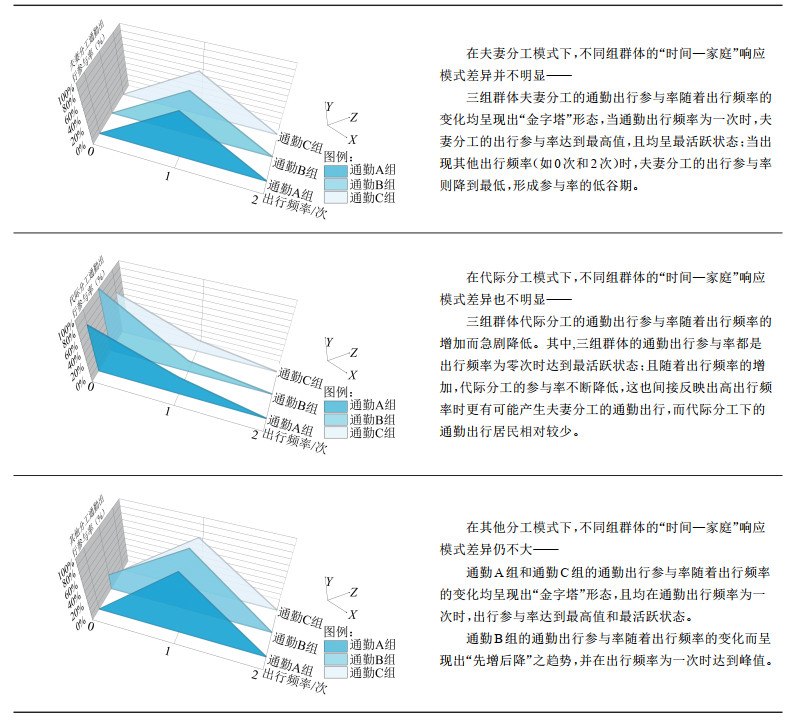

4 基于不同家庭分工的保障房居民通勤响应模式大型保障性住区居民的“家庭分工出行参与率”与日常出行之间存在着明显的交互作用——一方面表现为居民日常出行频率会随着“家庭分工出行参与率”的变化而增加或是减少,居民出行空间类型也会随着“家庭分工出行参与率”的变化而呈简单或是复杂;另一方面,居民日常出行在时间和空间上的不断调整,同样带来家庭分工供给结构的变化,进而推动“家庭分工出行参与率”的增加或是减少。

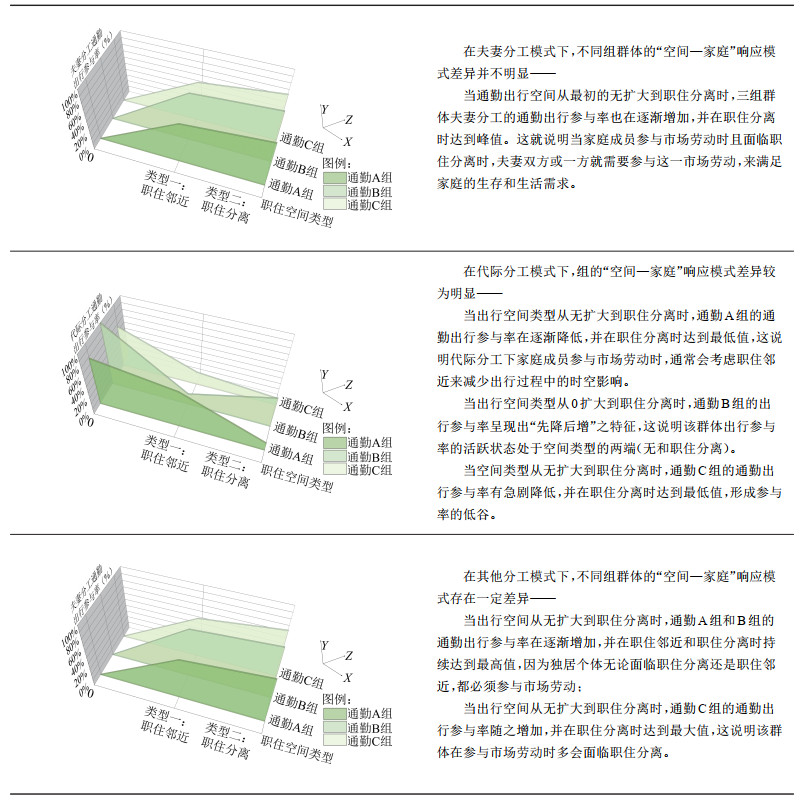

为分析在“某一家庭分工模式出行参与率”影响下,大型保障性住区居民日常出行是否存在时间和空间响应,有必要将相关量化数据汇集在同一时空坐标系下做比较(见表 2,表 3):一方面通过代表“时间”的X轴和代表“某一家庭分工模式下出行参与率”的Y轴,来汇总和抽象表达“时间-家庭”的响应状态;另一方面则通过代表“空间”的X轴和代表“某一家庭分工模式下出行参与率”的Y轴,来表达“空间—家庭”的响应状态。此外,以上述的X—Y(时间—家庭)或是X—Y(空间—家庭)轴为基础,再补上代表“不组群体”(基于上文的分组结果)的Z轴,即可生成3D图来直观呈现不同组群体的“时间—家庭”和“空间—家庭”响应模式。

| 表 2 南京市大型保障性住区居民通勤出行的时间响应模式 Tab.2 Time Response Patterns of Commuting for Residents in Large-scale Affordable Housing Areas |

| 表 3 南京市大型保障性住区居民通勤出行的空间响应模式 Tab.3 Space Response Patterns of Commuting for Residents in Large-scale Affordable Housing Areas |

透过上述基于一手数据的时空响应模式图解分析,不同等级的家庭分工参与率下,大型保障性住区居民日常出行的时间和空间特征是有规律可循的:不同家庭分工模式下,其通勤出行空间类型与家庭分工出行参与率存在不同的关联性,主要体现在代际分工和其他分工模式下,如代际分工模式下,随着出行空间类型变化时,不同群组家庭通勤出行参与率的活跃状态差异均较大,其他分工模式下,不同群组的通勤出行参与率均在逐渐增加,但随着出行频率变化,其出行参与率的差异并不明显。

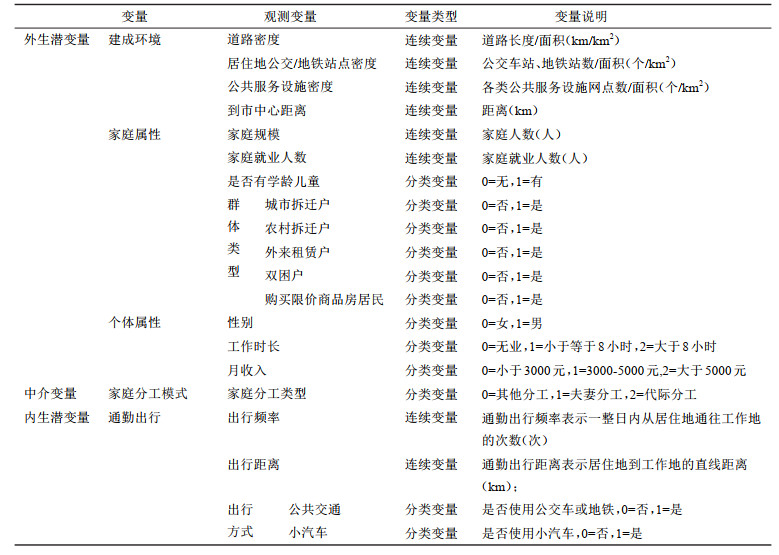

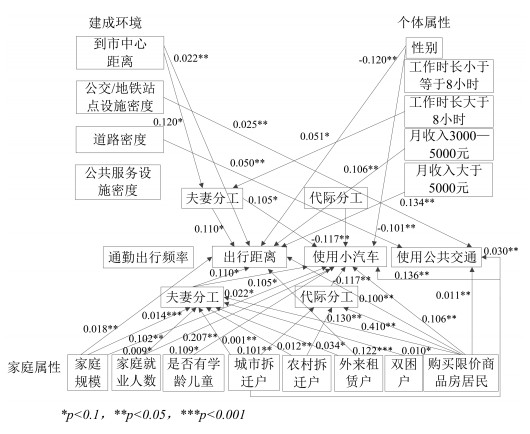

5 基于不同家庭分工的保障房居民通勤出行选择机理在图解和分析大型保障性住区居民通勤出行路径及其响应模式的基础上,进一步剖析居民通勤出行选择的影响机理,可以更好地把握该类住区居民的出行需求,对于住区“理想生活圈”的构建和居民生活质量的提升而言具有重要意义。基于此,本研究尝试厘清以下问题:影响大型保障性住区居民通勤出行的影响因素有哪些?而这些因素是否会通过家庭分工模式影响其通勤出行选择(出行频率、出行距离和出行方式等)?为了验证上述一系列假设,本节将按照“模型构建—模型输出—模型结果解析”的多轮步骤来循环验证模型的拟合程度,生成最终合理的结构方程模型,进而解析大型保障性住区的居民出行做出机制。

5.1 模型构建及变量选择(1)模型构建

从“家庭”视角来分析居民出行的文献成果也比较丰富:一类是将家庭相关属性(如家庭结构、收入)作为模型的直接解释变量,另一类则是考虑家庭成员在出行上的交互作用关系,而这两类研究均需考虑“家庭分工”这一要素。事实上,在外部环境和内部因素的综合影响下,各个家庭通常会不断调整各成员间的分工关系以最大程度地发挥家庭单元的组织优势,并弥补单一劳动力的弱势与不稳定[35],进而对家庭日常出行做出更加稳妥和合理的安排,这一点对于人力资源、物质资源和时间资源相对有限的保障房家庭来说尤为如此。因此可以说,“家庭分工”其实是为居民出行提供了一个大环境和特定条件,而“个体—家庭属性”和“建成环境”对个体出行选择的影响也有很大一部分是通过家庭内部分工才实现的。为此,本文将考虑把“家庭分工模式”设为模型的中介变量,即在“个体—家庭属性”(外生变量)和“建成环境”(外生变量)对居民通勤出行(内生变量)的综合影响中,设定“家庭分工”发挥了关键的中介作用。

在这个模型中,主要为探讨建成环境、个体属性、家庭属性、家庭分工及其通勤出行间的作用关系。其中在建成环境方面,本节将根据大型保障性住区居民的通勤出行特征来选取指标,以更好地反映建成环境对居民出行的影响。考虑到通勤出行多以私人小汽车、公共交通、步行等方式为主,因此首先会选取道路密度、公交/地铁站密度等反映可达性和潜在交通环境的指标进行度量。然后,考虑到出行距离和出行时间在一定程度取决于周边设施的丰富性,还可以选取教育设施(小学、幼儿园)、商业服务设施(餐馆、咖啡厅、超市、市场、购物中心、便利店、银行网点等)等各类公共服务设施的密度、住区到市中心的距离等作为建成环境指标。此外,关于建成环境统计的单元,将采取1000米半径的缓冲区域作为15分钟内步行可达范围,这不但符合15分钟社区生活圈的建构理念,还能有效表征住区周边的环境特征,也是以往研究中探讨居民日常出行与建成环境关系时常用的地理统计单元[34-36],因此本文将按照1000米半径的缓冲区来统计住区周边的建成环境指标。

个体属性方面主要考虑了性别、工作时长、月收入水平三个变量;家庭属性方面则纳入了家庭规模、家庭就业人数和家庭是否有学龄儿童三个变量;出行信息则包括出行的频率、距离、小汽车和公共交通出行方式四个变量;家庭分工包括夫妻分工、代际分工和其他分工。

因此,以建成环境、个体属性、家庭属性、家庭分工模式及其通勤出行等变量为基础,初步构建假设模型。

(2)变量选择

结构方程模型共涉及20个变量,包括15个外生变量、1个中介变量和4个内生变量。所有变量共涉及两种类型,即连续变量和分类变量,其中连续变量(如距离、道路密度、家庭人数等)是在变量的取值范围内存在任意可能值的变量;分类变量(如性别、收入等)则是用少数几个数字代表不同类别对象的变量(见表 4)。

| 表 4 结构方程模型初筛的外生变量和内生变量表 Tab.4 Variables Selection of Structural Equation Model |

(1)模型修正与模型拟合

针对上述的研究假设,基于Mplus7.0软件平台构建结构方程模型,来探究大型保障性住区居民通勤出行的影响机理,旨在通过对比模型结果的差异来解释家庭分工、群体类型等变量对通勤出行的不同影响机制。整个模型采用均值—方差校正的加权最小二乘法(WLSMV法)进行测度。在运行结构方程模型时,对于分类变量都是以变量=0为参照组,像家庭分工变量即是以“其他分工”作为参照组,也就是说,“夫妻分工”和“代际分工”对出行行为的影响程度均是参照“其他分工”而测定的,因此在最终的模型结果中只会呈现参照之下的夫妻分工和代际分工的影响值。

初始运算结果表明,模型的拟合效果较差,因此需要对原模型路径进行增加或是删减处理:不显著的直接影响路径可考虑剔除,或是增加变量间的间接影响路径。该过程是一个不断修正、不断试错、不断拟合的验证过程,最终经过测试和修正而得到拟合程度较好的模型结构。其模型修正的具体过程为:①删减间接路径。删除了道路密度、公交和地铁站点密度、公共服务设施密度、性别、月收入水平、工作时长小于等于8小时同出行变量之间的间接影响关系。②删减直接路径。删除了到市中心距离和出行频率、出行方式选择之间的直接影响关系,删除月收入水平同出行频率和出行方式之间的直接影响关系,删除了性别同出行频率之间的直接影响关系,删除了公共服务设施密度、工作时长、学龄儿童同出行之间的直接影响关系,删除了农村拆迁户和双困户同出行之间的直接影响关系。

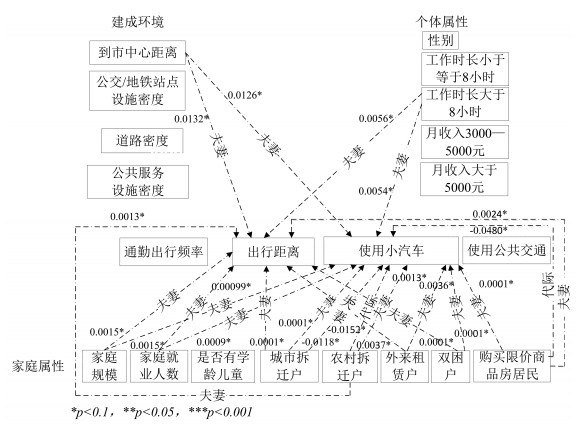

修正后的通勤出行模型(见图 5—图 6),结果均拆分为直接效应和间接效应、分别做出清晰的表达。最终模型几经调试后的检测结果(见表 5)表明:模型的拟合度指标都达到了理想水平,且模型拟合效果良好。

|

图 5 大型保障性住区居民通勤出行的最终模型(直接路径) Fig.5 Final Model of Commuting Behavior in Large-scale Affordable Housing Areas (Direct Effect) |

|

图 6 大型保障性住区居民通勤出行的最终模型(间接路径) Fig.6 Final Model of Commuting Behavior in Large-scale Affordable Housing Areas (Indirect Effect) |

| 表 5 模型拟合结果 Tab.5 Model Fit Indices of the Final Model |

(2)模型结果输出与分析

结构方程模型分析的主要内容是将变量间的相关系数分解为不同效应(直接效应、间接效应、总效应)。其中,直接效应是指从自变量不经过其他中间变量而对因变量产生影响,间接效应是指自变量通过中间变量而对因变量产生影响,总效应则为直接和间接效应之和,且每种效应代表的是各个变量间的影响效果。在模型中,各变量对于出行选择的直接效应(见图 5)和间接效应(见图 6)。

5.3 模型结果解析(1)大型保障性住区居民日常出行的影响因素(直接效应)

将上述模型输出的直接效应值整理在图 5中,可以看出模型各变量之间差异化的直接效应如下:

在建成环境变量中,“道路密度”会对通勤公共交通出行产生正向直接影响,这表明提高道路密度有助于公共交通的使用。这与部分学者研究结论类似,如Zhao[37]和Chatman[38]指出路网密度高的居住区,居民更容易选择公共交通和非机动通勤方式。但这与韦亚平的研究结论相反,其指出高密度路网并没有触发居民选择公共交通方式,反而增加小汽车使用[39]。“公交和地铁站点密度”也会对通勤公共交通使用产生正影响,公共交通可达性越高,公共交通使用频率也就越高,这与相关已有研究结论一致,如Zhao对北京的研究指出公共交通可达性与选择公共交通存在显著正相关;Limtanakool对荷兰的研究指出公交站点密度高,居民更倾向于使用绿色交通方式参与通勤。“到市中心距离”会对通勤距离产生正影响,这表明大型保障性住区居民的工作活动也在一定程度上依赖于主城区的就业中心,所以会产生大量的长距离通勤。在南京,大型保障性住区主要集中城市边缘,住区周边土地正处于开发建设阶段,就业岗位相对缺乏,居民更多前往主城区参加就业活动,因此出行距离较远。

在家庭属性变量中,“家庭规模”对通勤出行中的夫妻分工具有正影响,家庭人数越多,更会触发家庭内部分工,最明显的体现在男女主人之间的夫妻分工模式;“家庭规模”对通勤出行距离和小汽车出行也具有正影响,家庭人数越多的越倾向于使用小汽车,因为人数越多,家庭出行需求也会增多。“家庭就业人数”会对通勤小汽车产生正影响,可能为就业人数多会促进家庭小汽车使用、并减少公共交通使用。

在个体属性变量中,相比于女性群体,男性的通勤距离较远,且更倾向于使用小汽车,结果与孙斌栋和但波的研究结论类似,其发现男性比女性更容易选择小汽车通勤,尤其在只有一辆小汽车的家庭中,男性对小汽车使用较有优势。“性别”并不会对通勤过程中的家庭分工产生显著影响,但会同时对通学过程中的夫妻分工和代际分工产生负影响,且女性比男性更倾向于家庭分工,这也再次反映中国典型的家庭分工模式,如“男主外、女主内”或是“男女主外,老人主内”。相比于无业者,“工作时长大于8小时的群体”还会对通勤过程中的夫妻分工产生正影响。相比于月收入低于3000元的群体,“收入在3000—5000元和高于5000元群体”均会对对通勤距离产生正影响,且收入大于5000元的影响系数较大。

(2)家庭分工的中介效应(间接效应)

在结构方程模型中,间接效应均是通过“家庭分工”而传导产生的,因此为了分析“个体—家庭属性”和“建成环境”对大型保障性住区居民日常出行的影响途径,下文同样对中介变量(家庭分工模式)传导的间接效应进行了整理(见图 6)。

在建成环境变量中,“到市中心距离”会通过夫妻分工对通勤距离和小汽车产生正向间接影响,因为夫妻双方会在通勤出行决策中发挥重要角色,以共同决定是否承受远距离通勤和是否使用小汽车,这与大部分学者研究结论类似,如Habib等就分析了双职工家庭男女家长通勤出行模式、小汽车分配机制,并指出仅有一辆小汽车的家庭中女性和职住错位成员更倾向于选择小汽车[40]。

在家庭属性变量中,“家庭规模”和“家庭就业人数”均会通过夫妻分工对通勤距离和小汽车使用产生正向间接影响。前者原因可能是人数越多的家庭中夫妻双方或是一方承受远距离通勤,同时会增加机动化出行概率;后者反映了南京大型保障性住区就业人数越多的夫妻家庭,其通勤距离越远,对小汽车需求也越高。

在个体属性变量中,相比于无业者,“工作时长大于8小时的群体”会对通勤出行距离和小汽车使用产生正向间接影响,其中介变量为夫妻分工,这反映了当家庭成员中某一成员承载更高强度的活动(如工作活动)和出行(如通勤)需求时,成员会更加依赖家庭内部分工类型和成员的合作分担。

6 结论与讨论本文基于大型保障性住区居民的活动日志数据,立足于“家庭分工视角”,“多情境”地探讨住区不同群体的日常出行路径,比较和阐释该类住区出行的制约类型及其时空响应模式,并进一步通过模型验证通勤行为的影响因素。结果发现:①根据时间地理学中的路径分析方法,大型保障性住区居民通勤出行路径在时间、空间和家庭分工三要素交互作用下,形成出行的多元路径,如三组通勤群体从36种通勤情境中筛选出21种路径,这些出行路径的形成过程会受到能力制约(包括经济能力和文化程度)、组合制约(家庭分工、出行距离、工作时长等)和权威制约(城市产业政策),其中组合制约最为明显,这也反映出工作时长、职住空间联系和家庭分工模式之间相互制约、共同影响通勤出行的内在逻辑;②不同等级的家庭分工参与率下,大型保障性住区居民日常出行的时间和空间特征是有规律可循的,具体为:不同家庭分工模式下,其通勤出行空间类型与家庭分工出行参与率存在不同的关联性,如代际分工模式下,随着出行空间类型变化时,不同群组家庭通勤出行参与率的活跃状态差异均较大。③从大型保障性住区居民通勤出行选择的影响因素来看,建成环境的影响以直接效应为主,如提优化公交和地铁设施布点状况会对通勤公共交通出行产生正面影响,这表面公共交通可达性可达性越高,居民会更愿意使用公共交通完成通勤出行,这也是城市公共交通规划和建设的主要目标之一,尤其对于城市中低收入来说,日常出行中会考虑出行成本的提前下公共交通通常是其主要选择的方式。到市中心距离对居民通勤出行距离产生正向影响,一方面表面大型保障性住区居民就业活动主要依赖市中心,另一方面也反映其居住区位通常位于城市边缘,从而反映未来城市规划需要优化大型保障性住区的住区选址,如可以结合公共交通选址,打造TOD为主导的住区模式;适当与产业用地靠近,提高土地集约利用率等。在个体和家庭属性中,前者主要以直接影响为主,如相对于女性群体,男性的通勤距离较远,工作时长大于8小时的个体会对通勤过程中的夫妻分工产生正影响;后者以间接影响为主,这表明家庭分工的中介效应明显,后续研究可以以家庭为单位,详细分析成员行为之间的相互影响关系。同时,研究还发现了不同群体在通勤出行之间还存在影响机制差异。

总体而言,从研究内容来看,文章以“家庭分工”切入视角,关注大型保障性住区内部五类群体(城市拆迁户、农村拆迁户、外来租赁户、双困户、购买限价商品房居民)的通勤行为,揭示家庭分工模式下居民的通勤时空特征,并着重分析不同群体的通勤出行路径及其制约模式,并对通勤行为的相关影响因素进行定量分析。然而,本研究仍存在以下局限:第一,本文研究对象为保障房居民,后续还可以补充一般居民的出行行为相关信息,从而对保障房居民和商品房居民进行对比分析;第二,本研究仅考虑了家庭分工对个体行为的影响,并未进一步剖析其他家庭成员对个体、以及个体本身对其他家庭成员的影响作用,但家庭成员间的行为模式总会存在差异,个体行为并不能代表其他家庭成员,因此后续研究需要进一步以家庭为单位来进行保障房居民出行选择研究。

注释:

① 夫妻分工是家庭中夫妻关系在经济生活上的表现,可分为长期和短期两类,其中长期表现包括生育子女、教育子女、赡养老人等,短期表现则包括参与生产(工作)、家务、购物、护送子女上学等日常活动;代际分工是家庭代际之间伦理关系在经济生活上的体现,长期表现包括教育孙辈、抚养孙辈等,短期表现则是父代帮助子代顺利实现家庭再生产和早日实现更好的生活,如照顾刚出生的孙子或孙女、接送孙子或孙子上学、承担一定量的日常活动(生产、购物、家务)等;其他分工是指对于休闲娱乐、睡眠等活动,因参与此类活动不受时空约束,且不需要家庭内部分工,将这些活动的分工模式归为“其他分工”。此外对于一些特殊家庭结构,如独居户仅有一个家庭成员而不存在家庭成员的内部分工,也将这类个体参与活动的分工类型归为“其他分工”。

② 大型保障性住区居民在出行时候通常会选择不同的交通出行方式,其可达性范围存在明显差异,按照城市步行、电动车(自行车)、公交和小汽车的出行速度按照出行速度分别为4.3公里/小时、16公里/小时、20公里/小时和30公里/小时来计算居民合理出行范围,合理出行时间在15分钟内,那么对应的合理出行距离约为1公里、4公里、5公里、8公里以内。

③ 通过家庭分工、时间、空间三者组合来构造出行情境,通勤出行共设置12种出行路径情境。在通勤出行364人中,A组每种情境平均人数为14人,B组平均人数为8人,C组平均人数为5人,最终纳入图解分析的样本包括通勤出行162人(通勤A组66,通勤B组45,通勤C组41);这里的平均值是指某一群组中每一情境的平均人数,如通勤共12种出行情境,通勤A组中每一类情境的平均值=通勤A组总人数/12。

| [1] |

Bowman J L, Ben-Akiva M E. Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules[J]. Transportation Research Part A: Policy & Practice, 2001, 35(1): 1-28. |

| [2] |

刘望保, 侯长营. 转型期广州市城市居民职住空间与通勤行为研究[J]. 地理科学, 2014, 34(3): 272-279. [Liu Wangbao, Hou Changyin. Urban residents' home-work space and commuting behavior in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 2014, 34(3): 272-279.] |

| [3] |

王林, 杨棽. 重庆市公租房居民职住时空特征研究[J]. 人文地理, 2021, 36(5): 101-110. [Wang Lin, Yang Shen. A study on the temporal and spatial characteristics of residents' job and residence in the public rental housing in Chongqing[J]. Human Geography, 2021, 36(5): 101-110. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.05.013] |

| [4] |

Ma J, Liu Z L, Chai Y W. The impact of urban form on CO2 emission from work and non-work trips: The case of Beijing, China[J]. Habitat International, 2015, 47: 1-10. DOI:10.1016/j.habitatint.2014.12.007 |

| [5] |

刘志林, 张艳, 柴彦威. 中国大城市职住分离现象及其特征——以北京市为例[J]. 城市发展研究, 2009, 16(9): 110-117. [Liu Zhilin, Zhang Yan, Chai Yanwei. Home-work separation in the context of Institutional and spatial transformation in urban China: Evidence from Beijing household survey data[J]. Urban Studies, 2009, 16(9): 110-117. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2009.09.020] |

| [6] |

Lau C Y. Spatial mismatch and the affordability of public transport for the poor in Singapore's new towns[J]. Cities, 2011, 28(3): 230-237. DOI:10.1016/j.cities.2010.12.005 |

| [7] |

Sanchez T W, Shen Q, Peng Z R. Transit participation in US metropolitan areas[J]. Urban Studies, 2004, 41(7): 1313-1331. DOI:10.1080/0042098042000214815 |

| [8] |

柴彦威, 王恩宙. 时间地理学的基本概念与表示方法[J]. 经济地理, 1997, 17(3): 55-61. [Chai Yanwei, Wang Enzhou. Basic concepts and notation of time-geography[J]. Economic Geography, 1997, 17(3): 55-61.] |

| [9] |

Ding C, Wang D, Liu C, et al. Exploring the influence of built environment on travel mode choice considering the mediating effects of car ownership and travel distance[J]. Transportation Research Part A, 2017, 100: 65-80. |

| [10] |

Horner M W. Spatial dimensions of urban commuting: A review of major issues and their implications for future geographic research[J]. The Professional Geographer, 2004, 56(2): 160-173. DOI:10.1111/j.0033-0124.2004.05602002.x |

| [11] |

Lee B S, McDonald J F. Determinants of commuting time and distance for Seoul residents: The impact of family status on the commuting of women[J]. Urban Studies, 2003, 40(7): 1283-1302. DOI:10.1080/0042098032000084604 |

| [12] |

Cao X. Examining the impacts of neighborhood design and residential self-selection on active travel: A methodological assessment[J]. Urban Geography, 2015, 36(2): 236-255. DOI:10.1080/02723638.2014.956420 |

| [13] |

Wang D, Lin T. Built environment, travel behavior, and residential self-selection: A study based on panel data from Beijing, China[J]. Transportation, 2017(5): 1-24. |

| [14] |

吴江洁, 孙斌栋. 通勤时间的幸福绩效: 基于中国家庭追踪调查的实证研究[J]. 人文地理, 2016, 31(3): 33-39. [Wu Jiangjie, Sun Bindong. The impact of commuting time on subjective happiness: Evidence from China family panel survey data[J]. Human Geography, 2016, 31(3): 33-39. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2016.03.026] |

| [15] |

周佳林, 王德. 北京市通勤人流的总体特征及典型区分析[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 81-91. [Zhou Jialin, Wang De. The overall characteristics and typical area analysis of commuter flow in Beijing[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 81-91. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.04.010] |

| [16] |

郭燕, 张志斌, 陈龙, 等. 居住自选择视角下城市建成环境对通勤模式选择的影响——以兰州市主城区为例[J]. 干旱区地理, 2024, 47(2): 307-318. [Guo Yan, Zhang Zhibin, Chen Long, et al. Impact of urban built environment on commuting mode choices from the residential self-selection perspective[J]. Arid Land Geography, 2024, 47(2): 307-318.] |

| [17] |

邵海雁, 靳诚, 钟业喜, 等. 海口城市建成环境对高峰期网约车通勤出行的影响——基于滴滴出行数据[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 130-139. [Shao Haiyan, Jin Cheng, Zhong Yexi, et al. The impact of Haikou's urban built environment on online car-hailing commuting during peak hours: Based on didi travel data[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 130-139. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.016] |

| [18] |

仝照民, 安睿, 刘耀林. 建成环境对居民通勤方式选择的影响——以武汉市城中村为例[J]. 地理科学进展, 2021, 40(12): 2048-2060. [Tong Zhaoming, An Rui, Liu Yaolin. Impact of the built environment on residents' commuting mode choices: A case study of urban village in Wuhan City[J]. Progress in Geography, 2021, 40(12): 2048-2060.] |

| [19] |

张雪, 周素红, 陈菲. 基于出行链的建成环境对居民小汽车通勤出行的影响[J]. 地理科学进展, 2021, 40(4): 671-680. [Zhang Xue, Zhou Suhong, Chen Fei. Impact of the built environment on residents' car commuting based on trip chain[J]. Progress in Geography, 2021, 40(4): 671-680.] |

| [20] |

何嘉明, 周素红, 谢雪梅. 女性主义地理学视角下的广州女性居民日常出行目的及影响因素[J]. 地理研究, 2017, 36(6): 1053-1064. [He Jiaming, Zhou Suhonghong, Xie Xuemei. Female residents' daily travel purpose and its influencing factors from the perspective of feminism: A case study in Guangzhou, China[J]. Geographical Research, 2017, 36(6): 1053-1064.] |

| [21] |

林书亭, 塔娜. 转型期不同住房性质居民的职住关系演变——以上海郊区为例[J]. 人文地理, 2021, 36(2): 35-45. [Lin Shuting, Ta Na. The evolution of job-housing relationship among residents of different housing properties in the transition period: A case study in suburban Shanghai[J]. Human Geography, 2021, 36(2): 35-45. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2021.02.006] |

| [22] |

夏永久, 朱喜钢. 被动迁居后城市低收入原住民就业变动的成因及影响因素——以南京为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 78-83. [Xia Yongjiu, Zhu Xigang. An analysis of urban low-income aborigine' employment changes and influencing factors after forced movement: Empirical evidence from Nanjing[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 78-83. DOI:10.3969/j.issn.1674-3237.2015.01.010] |

| [23] |

郝新华, 周素红, 彭伊侬, 等. 广州市低收入群体户外活动的时空排斥及其影响机制[J]. 人文地理, 2018, 161(3): 102-108. [Hao Xinhua, Zhou Suhong, Peng Yinong, et al. Spatial-temporal exclusion characteristics and influencing mechanism of low-income residents' outdoor activity in Guangzhou[J]. Human Geography, 2018, 161(3): 102-108. DOI:10.3969/j.issn.2095-0446.2018.03.015] |

| [24] |

Wang D G, Zhou M. The built environment and travel behavior in urban China: A literature review[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2016, 52: 574-585. |

| [25] |

张延吉, 胡思聪, 陈小辉, 等. 城市建成环境对居民通勤方式的影响——基于福州市的经验研究[J]. 城市发展研究, 2019, 26(3): 72-78. [Zhang Yanji, Hu Sicong, Chen Xiaohui, et al. The impact of urban built environment on residential choice of commuting mode: Based on empirical research in Fuzhou[J]. Urban Development Studies, 2019, 26(3): 72-78.] |

| [26] |

申悦, 柴彦威. 基于GPS数据的北京市郊区巨型社区居民日常活动空间[J]. 地理学报, 2013, 68(4): 506-516. [Shen Yue, Chai Yanwei. Daily activity space of suburban mega-community residents in Beijing based on GPS data[J]. ACTA Geography Sinica, 2013, 68(4): 506-516.] |

| [27] |

夏璐. 分工与优先次序——家庭视角下的乡村人口城镇化微观解释[J]. 城市规划, 2015(10): 66-74. [Xia Lu. Labor division and express priority: Microcosmic explanation of rural population urbanization from the perspective of family[J]. City Planning Review, 2015(10): 66-74.] |

| [28] |

侯学英, 吴巩胜. 低收入住区居民通勤行为特征及影响因素——昆明市案例分析[J]. 城市规划, 2019, 43(3): 104-111. [Hou Xueying, Wu Gongsheng. Analysis on commuting characteristics of residents in low-income neighbourhood and the influencing factors: Kunming as a case[J]. City Planning Review, 2019, 43(3): 104-111.] |

| [29] |

干迪, 王德, 朱玮. 上海市近郊大型社区居民的通勤特征——以宝山区顾村为例[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1481-1491. [Gan Di, Wang De, Zhu Wei. Research on the residents' commuting feature of large-scale residential district in suburban Shanghai: A case study of Gucun, Baoshan district[J]. Geographical Research, 2015, 34(8): 1481-1491.] |

| [30] |

杨河清. 劳动经济学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2002: 72. [Yang Heqing. LaborEconomics[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2002: 72.]

|

| [31] |

宋月萍. 照料责任的家庭内化和代际分担: 父母同住对女性劳动参与的影响[J]. 人口研究, 2019, 43(3): 79-89. [Song Yueping. Household internalization and inter-generational allocation of care responsibility: Co-residence with parents and labor participation of married women in urban China[J]. Population Research, 2019, 43(3): 79-89.] |

| [32] |

万晶晶, 张协铭, 刘志杰, 等. 大城市职住空间演变评估方法研究[J]. 城市交通, 2019, 17(1): 77-84. [Wan Jingjing, Zhang Xieming, Liu Zhijie, et al. Evaluation of jobs-housing spatial relationship evolution in Mega cities[J]. Urban Transport of China, 2019, 17(1): 77-84.] |

| [33] |

赵晖, 杨开忠, 魏海涛, 等. 北京城市职住空间重构及其通勤模式演化研究[J]. 城市规划, 2013, 37(8): 33-39. [Zhao Hui, Yang Kaizhong, Wei Haitao, et al. Job-housing space restructuring and evolution of commuting patterns in Beijing metropolitan area[J]. City Planning Review, 2013, 37(8): 33-39.] |

| [34] |

刘晔, 肖童, 刘于琪, 等. 城市建成环境对广州市居民幸福感的影响——基于15 min步行可达范围的分析[J]. 地理科学进展, 2020, 39(8): 1270-1282. [Liu Ye, Xiao Tong, Liu Yuqi, et al. Impacts of urban built environments on residents' subjective well-being: An analysis based on 15-minute walking distance[J]. Progress in Geography, 2020, 39(8): 1270-1282.] |

| [35] |

周素红, 彭伊侬, 柳林, 等. 日常活动地建成环境对老年人主观幸福感的影响[J]. 地理研究, 2019, 38(7): 1625-1639. [Zhou Suhong, Peng Yinong, Liu Lin, et al. The impact of built environment on well-being of older adults under different geographic contexts[J]. Geographical Research, 2019, 38(7): 1625-1639.] |

| [36] |

申悦, 傅行行. 社区主客观特征对社区满意度的影响机理——以上海市郊区为例[J]. 地理科学进展, 2019, 38(5): 686-697. [Shen Yue, Fu Xingxing. Imapct of the built environment and perseived neighborhood characteristics on residents' satisfaction: Evidence from the Shanghai suburbs[J]. Progress in Geography, 2019, 38(5): 686-697.] |

| [37] |

Zhao P. The impact of the built environment on individual workers' commuting behavior in Beijing[J]. International Journal of Sustainable Transportation, 2013, 7(5): 389-415. |

| [38] |

Chatman D G. How density and mixed uses at the workplace affect personal commercial travel and commute mode choice[J]. Transportation Research Record, 2003, 1831(1): 193-201. |

| [39] |

韦亚平, 潘聪林. 大城市街区土地利用特征与居民通勤方式研究——以杭州城西为例[J]. 城市规划, 2012, 36(3): 76-84. [Wei Yaping, Pan Conglin. Urban land-use characteristics and commuters' travel pattern: A case study of west Hangzhou[J]. City Planning Review, 2012, 36(3): 76-84.] |

| [40] |

Habib K N. Household-level commuting mode choices, car allocation and car ownership level choices of two-worker households: The case of the city of Toronto[J]. Transportation, 2014(3): 651-672. |