2. 华东师范大学 公共管理学院, 上海 200062;

3. 华东师范大学 河口海岸科学研究院, 上海 200241

2. School of Public Administration, East China Normal University, Shanghai 200062, China;

3. State Key Laboratory of Estuarine and Coastal Research, East China Normal University, Shanghai 200241, China

行政区划调整是通过对国土空间和政治、行政权力等的重新划分和配置,以便更好地实现空间高效治理和经济社会发展[1]。面对工业化和城市化进程中涌现的经济发展和空间治理难题,如产业转型困难、土地供应紧张,以及地方保护主义和城市恶性竞争等导致的要素流动障碍,政府积极推进行政区划调整,打破体制壁垒,整合要素资源,激发经济活力。行政区划调整已成为优化城市功能结构、完善空间治理格局、促进区域协调发展的体国经野之策。这一议题在政治地理学和城市地理学领域备受关注,研究涵盖了区划调整的驱动机制、格局演变、影响效应等[2-10]。如借助尺度重构、空间的生产理论揭示区划调整的内在逻辑[2, 3];从行政边界变迁[4]、政区格局演变[5]角度探讨我国行政区划设置的宏观演化特征及地域分异规律;从政区位势[6]、政府作用[7]、居民地方认同[8, 9]、城市碳排放强度[10]等方面考察区划调整的经济效应、城市化效应、社会效应、环境效应等。可见,既有研究侧重于宏观层面上的格局演化分析以及经济效应、城市化效应的追踪评价,对区划调整的过程性考察不太充分,且主要强调政府的主体性地位和市场的推动性力量,居民视角下的社会效应研究极为有限。微观层面上区划调整的社会效应评估亟需结合新的理论视角深化拓展。

“地方”概念由Tuan、Relph于1970年代重新引入人文地理学[11, 12]。地方具有主观建构性,当作为物质载体的空间被人赋予亲切情感意蕴和长久安全感的“家”隐喻,空间就在“人化”中成为地方[11, 12]。地方感是一种独特的人地关系,是人地长期互动中产生的深厚情感联结[12],其理论发展可溯源至Wright的“敬地情结”[13],Tuan的“恋地情结”[11],以及Massey重视地方与外界社会关系建构的“全球地方感”[14],其中多沿循诠释主义和社会建构主义视角。地方感建构指人通过空间实践中对客观环境、文化等的认知和体验,亦或在权力、资本等力量对空间秩序和社会关系的改造下,逐渐形成和建立地方感的过程[15]。国内外地方感研究涵盖多样化的主体和情境,一是关注游客[16]、移民[17]、跨界居民[18]等外来人口对流入地的地方感。二是探讨了住宅开发[19]、灾后重建[20]、区划调整[8, 9]等城市变迁背景下本地居民的地方感。总体上看,相关研究聚焦城市开发建设视角,关注不同主体的地方感在时空间流变背景下的动态演化[9, 17]、影响因素[18, 20]、建构机理[16, 20]、群体差异[18]和综合作用[16]。在探讨地方感建构过程及影响因素时,研究者通常将地方感分解为多维情感结构,广泛采用二元划分法(地方认同、地方依恋)或三元划分法(地方认同、地方依恋、地方依赖)[21]。但在考虑特定时空场景和行为主体时,其维度构成会进一步细化,包括认同感、怀旧感、责任感、熟悉感、归属感等方面[16, 19, 22],旨在更全面地刻画个体与地方间的复杂情感联系。其中,认同感常被视为地方感的基础性维度[17, 19, 22]。并且,地方感与幸福感的关联在多项研究中得到体现,如将地方感作为邻里环境影响居民幸福感的中介变量[23]、企业家实现创业幸福感的关键指标[24]。此外,随着我国社会主要矛盾的转变,“获得感”这一表征客观获得对居民心理意愿满足程度的概念成为重要的学术议题。它由习近平总书记在2015年全面深化改革领导小组会议上的讲话中提出,并在十九大报告中做了重点阐释,强调要“不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,形成有效的社会治理,良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。这一极具中国特色的原生性词汇已成为衡量改革发展成果和地方治理绩效的重要指标。本文将行政区划调整视为权力主导的空间重构,在此背景下被调整地区居民的地方感建构,与旅游者、移民等基于主动体验所形成的地方感存在本质差异,依托长期人地互动下居民对“新地方”能否满足其美好生活需要的感知。因此,获得感和幸福感作为居民生活感知的体现,也应被纳入地方感的结构范畴。

地级市行政区划调整涵盖划县入市、县(市)升格、切块设市、撤市设区(县)等多种形式[2]。作为撤市设区(县)的典型形式之一,两地级市整体合并是将一个地级市撤销,其所辖区(县)划归另一市。地级市合并后,伴随府际权力的再度分配,居民对新城市的地方感也将重新建构。本研究以济南莱芜两地级市合并为典型案例,围绕地方感的多维结构剖析莱芜地区居民对济南市地方感的建构过程和机理。理论层面上,本研究将地方感理论引入区划调整社会成效的研究,创新性的提出了基于此背景的地方感三维结构模型(获得感、幸福感、认同感),是结合当代中国发展实际对西方地方感理论的本土化创新,深化了对区划调整微观机制和地方感建构规律的探索总结,推动政治地理学、文化地理学及交叉学科在城市—区域治理领域的理论发展。实践层面上,研究从地方感建构的角度透视了区划调整背景下地方发展变迁和居民社会融合过程,并根据居民反馈甄别现存问题和需求,提出了契合“以人为本”的新型城镇化理念的建议,有助于提升居民对社会治理和公共政策的满意度,为城市规划建设和区域公平协调发展提供理论支撑和决策参考。

2 研究区和研究方法 2.1 研究区莱芜地区位于山东省中部,地形以低山丘陵为主,北、东、南三面环山,仅西部一侧地势较为平坦。其行政区划大体经历了从隶属泰安市到升级为莱芜地级市,再到并入济南市的过程。莱芜原为泰安市下辖县级市,1992年因钢铁产业发展升格为地级市,辖莱城区、钢城区两个市辖区,市政府设立在莱城区。作为山东省政区面积最小的地级市,原莱芜市经济规模、人口总量长期居省末位,发展空间不足、产业转型困难等问题阻碍了城市高质量发展。而省会济南首位度低、辐射能力不强,南山北河、东西狭长的城市形态阻碍了城市空间拓展。为驱动区域协同发展和一体化治理,2019年1月国务院批复同意济南莱芜行政区划调整,撤销地级莱芜市,原莱芜市莱城区、钢城区成为济南市莱芜区、钢城区(下文统称“新辖区”)。目前,莱芜区下辖凤城、雪野、口镇等15个街镇;钢城区辖5个街道;济南市形成10区2县的行政格局。

2.2 数据来源和研究方法采用实地调研、半结构式访谈、网络文本采集和问卷调查获取数据。调研分三阶段,首阶段(2020年6—8月)深度访谈机关事业单位人员22位,调查政府推动地级市合并和居民地方感建构的措施。次阶段(2021年8—11月)有效访谈新辖区居民18位,确保样本在年龄、性别、职业等方面的多样性,考察居民视角下地级市合并对个人和地区的影响。将两阶段累积获得的7万余字访谈资料按照受访者户籍地编码(莱芜区为L,钢城区为G)。同时,从莱芜在线、莱芜都市网采集2019—2021年的相关网络评论作为访谈补充,数据清洗后获50余万条有效文本,按“年—月—条目”编号。运用程序化扎根理论分析访谈与网络文本,探究居民地方感建构过程和机理。在此基础上设计问卷探究居民地方感现状及群体特点。研究组于2021年12月— 2022年2月赴莱芜地区开展第三轮实地调研,线上线下相结合大规模抽样,共派出问卷468份,回收有效问卷410份。

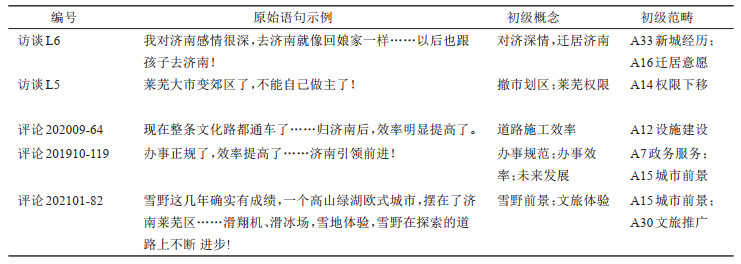

3 莱芜地区居民地方感的建构 3.1 研究过程通过扎根理论对访谈转录文本和互联网文本进行编码处理。第一,开放式编码。随机抽取3份访谈资料和5万余字网络文本预留,其余资料则围绕“新辖区居民对济南的地方感建构”这一主线,借助Nvivo 12软件进行逐句或逐段无挑剔式命名,经过逐级编码得到初级概念,并将其分维度归类为初级范畴(表 1)。从“办事规范”“迁居济南”等初级概念可发现,居民主要从家乡发展状况、个人生活变迁等角度阐述其对济南的地方感。

| 表 1 开放性编码范畴化 Tab.1 Categorization of Open Coding |

第二,主轴编码。比较和归纳所有初级范畴,挖掘其与地方感建构主题相关的因果、包含、并列等潜在逻辑关系,将其聚敛为新辖区专属扶持政策、职业地域差异、政府效能感知等13个副范畴。

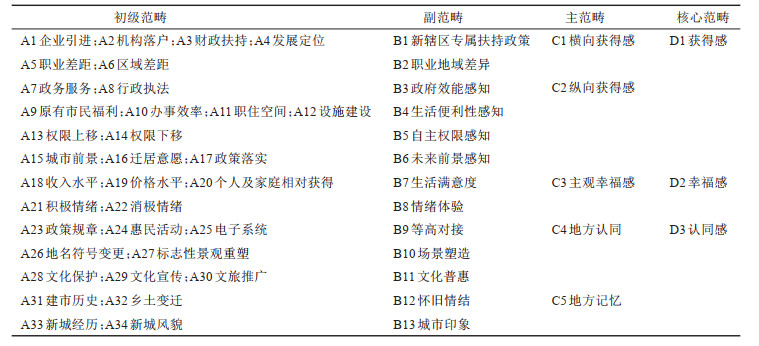

第三,选择式编码。综合比较所有范畴和概念,寻找共性联系和主干结构,将副范畴归纳为横向获得感、纵向获得感、主观幸福感、地方认同、地方记忆5大主范畴,从中提炼出获得感、幸福感、认同感三大核心范畴(表 2)。

| 表 2 核心范畴涌现 Tab.2 Emergence of Core Categories |

第四,饱和度检验。将预留文本按照编码程序展开新一轮编码,未发现新的概念、范畴和主线联系。因此,当前编码和范畴能够较为完整地解释研究对象,理论模型饱和度较好。

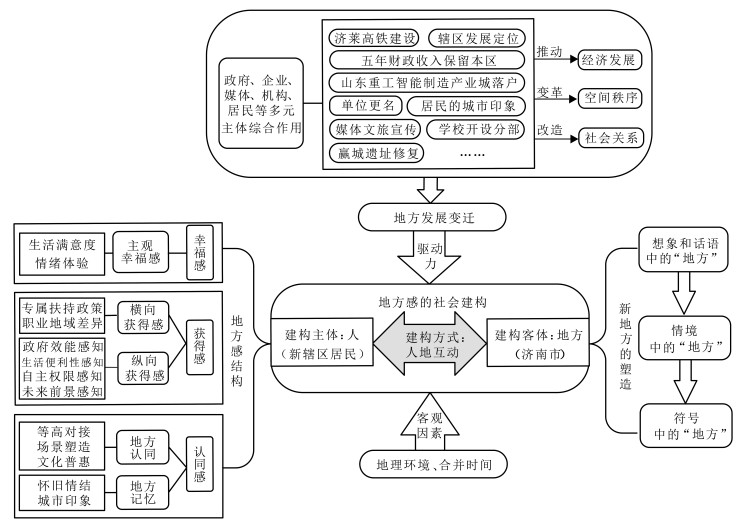

3.2 分析模型基于前述扎根理论构建以获得感、幸福感、认同感为核心的分析模型,探讨区划调整后新辖区居民地方感的建构过程。

获得感是建立于客观获得基础上的主观心理感受[25],强调居民因“我者”获得专属福利而衍生的积极心理感知。“我者”指居民个人或与之密切相关的家庭、集体、本辖区等;“他者”则是与“我者”无关的个体、团体或区域。获得感分为横向和纵向两种形式。横向获得感是“我者”获得了“他者”不具有的福利而产生的积极心理感知,侧重于新辖区与济南老辖区间的获得比较,以及新辖区不同街镇、职业等群体间的获得比较。纵向获得感关注“我者”福利的时间变化[26],分为与区划调整前对比的前向型和预判未来前景的后向型。

幸福感是个人对当前生活状态的主观积极评价,这里以主观幸福感表征。主观幸福感立足于居民主观心理感受,是居民在物质和精神层面的双向满足感,包括生活满意度和情绪体验[27]。生活满意度是对个人总体生活品质的长期评估,主要受经济收入、生活支出、相对获得比较的影响;情绪体验包括积极与消极情绪,反映居民短期心境感受,影响对幸福感的判断,其形成受多变因素影响,具有波动性[28]。

认同感是基于共同特征形成的,个体对于特定地方、群体或文化等的归属和认可,涵盖民族认同、国家认同、地方认同等方面[29]。本文中的认同感特指新辖区居民对济南市的地方认同,主要体现为居民对“我是济南人”的地方身份认同。地方认同是一种基于地点的自我身份建构,是人地长期互动中感受到地方对自己的认可、接纳和尊重,视自己为地方一员的心理状态[30],其建构受到等高对接、场景塑造、文化普惠等措施及居民怀旧情结、城市印象等因素的影响。

此外,通过原始语句及初级范畴词汇,发现政府、企业、机构、媒体、居民等主体共同参与了地方感的建构。政府在其中发挥主导作用,推动新辖区在设施建设、文化普惠、公共福利等方面对接老辖区;居民的城市印象、生活满意度等也对地方感建构同样关键;企业和机构等的迁移、地理环境、合并时长等因素亦产生影响。因此,本研究从多元主体行为角度剖析地方感的建构过程及机理。

3.3 模型阐释 3.3.1 获得感建构横向获得感建构方面,市政府给予新辖区专属扶持政策,促进了获得感建构。首先,企业、项目入驻两区,如山东重工智能制造产业城落户莱芜区,有望提高财政收入,带动居民就业;驻济学校、机构在两区开设分校或分部。其次,两区在区划调整后五年内财政收入留用本区,保留市级管理权限,为设施建设、环境治理等提供了财政保障。“莱钢①以前纳税给莱芜市,市里主要发展主城区莱城区了。归济南免钢城5年税,现在钢城有钱除了修路就是修河(访谈G3)”。第三,两区被赋予“省会副中心”、“新旧动能转换先行区南翼”的独特发展定位,在强省会战略中扮演关键角色,响应了居民对美好生活的期待,促进了获得感建构。

纵向获得感建构方面,两区的机关效能建设和基础设施建设水平提升,促进了获得感建构,如违建拆除、污染防治等领域执法更严,城市亮化和休闲场所建设改善了人居环境。然而,与济南标准等高也导致原莱芜市财政承担的市民福利丧失,如为小学生免费供应牛奶的“学生奶计划”取消,抑制了获得感建构。此外,纵向获得感也因居民对本地区权限和前景的感知不同,形成二元对立的叙事结构:一种看好成为省会辖区的前景,权限上移感知促进了获得感建构;另一种则担忧地级市撤销后本地区话语权减弱和人口外流,权限下移感知和消极前景预期抑制了获得感建构。

3.3.2 幸福感建构区划调整之初,许多项目和企业尚处于建设或运营初期,政策红利尚不明显,居民收入未普遍改善。而此时受新冠疫情和经济形势等的影响,很多企业、商铺经营困难,从业居民收入锐减,直接影响居民幸福感建构,“房租高昂,生意本就难干,疫情一来店直接倒闭了,要啥幸福感……(访谈L11)”。当地物价和房价一度飞涨,造成生活成本提高,一度影响了居民的生活满意度。此外,幸福感与获得感存在相关关系[28],且在个人与本地区临近人群的经济获得比较中尤为凸显。如原莱芜市直单位人员的工资待遇在区划调整后有所上调;口镇等地居民因项目征地拆迁得到不菲的补偿款;产业园区建设和入驻企业招工为临近居民提供了就业岗位。这使得相关获益群体的幸福感较高。

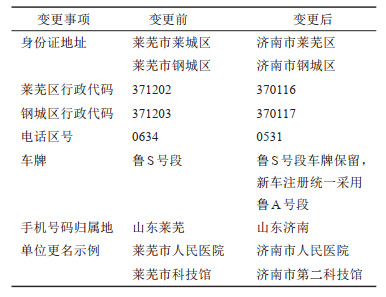

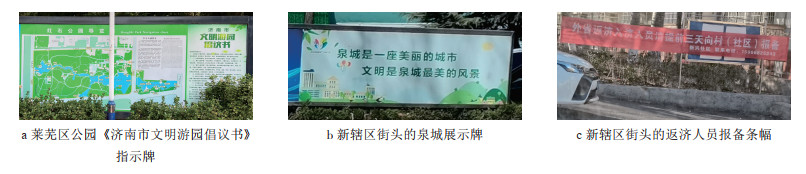

3.3.3 认同感建构等高对接方面,新辖区的低保、残疾人福利、最低工资等标准等高济南后上涨,促进了认同感建构。场景塑造方面,表征地级市隶属关系的地名符号和单位名称由莱芜市变更为济南市(表 3);公园指示牌、街道展示牌、条幅等标志性景观重新构筑(图 1)。符号变更和景观重塑将新地方理念投射至居民心理,有利于权力平稳交接,保障生产活动的连贯性;同时也凸显了权力对地方的驯化,骤然更换后激发了居民的怀旧情结,“街巷处处遍泉城,谁闻昔年凤凰城②(访谈L4)”。文化普惠方面,政府通过修复齐长城、嬴城遗址等历史遗迹,将两区文旅资源纳入全市资源库策划包装等措施,增强了新辖区的文化影响力,促进了济莱游憩联络,“雪野被媒体频繁报道,吸引众多市区游客前来打卡,雪野成了济南的‘后花园’(访谈L3)”。此外,政府在新辖区宣传老济南地方文化,如在核酸贴纸等公共物品上印刷李清照、辛弃疾等老济南历史人物,强化居民的多元文化认同,促进对济南认同感的建构。

| 表 3 变更事项示例 Tab.3 Examples of Changes |

|

图 1 标志性景观重构② Fig.1 Landmark Landscape Reconstruction |

此外,莱芜地区的地理环境、并入济南的时长等客观因素也影响居民对济南的整体地方感建构。莱芜地区三面环山,与济南中心城区距离遥远、群山阻隔,历史上联系并不紧密,这种地理隔阂也成为居民对未来前景忧虑的重要根源,“钢城离济南市中心100多公里,济南会舍近求远发展这里吗(访谈G6)”。然而,居民对济南地方感的总体评分已从2020年12月的3.4分,升至2022年1月的3.77分,表明地方感随时间推移显著增长。

3.3.4 三维度感知的交互作用行政区划调整直接推动了地方治理主体变更和府际权力再分配,促使政府、企业、媒体、公民等多元主体共同参与新辖区的发展,推动了更大尺度上的生产要素自由流动和空间资源优化重组,促进了城市发展面貌和居民生活情境的变迁,成为居民获得感、幸福感、认同感建构的直接驱动力(图 2)。

|

图 2 行政区划调整背景下的地方感建构 Fig.2 The Construction of Sense of Place Under the Background of Administrative Division Adjustment |

具体而言,首先,区划调整后,居民从个人幸福感、对济南的城市印象、对本地区未来前景的预判出发,形成了对济南的初步地方感知。这一过程中,居民凭借对济南的城市印象、个人经验判断和主观想象,初步建构了“想象中的地方”。同时,权力导向下的辖区属地关系变更,引致新闻媒体叙事的转变,“济南市”在新的权力话语体系中取代“莱芜市”,被概念化为新城市空间的代名词,塑造了“话语中的地方”。

其次,居民基于与不同辖区、职业人群的获得比较,以及不同时点对城市发展状况和个人生活境况的综合感知,全面评估区划调整对社会生活各领域的影响,衡量新地方身份带来的得失。如本地区获得了企业、学校入驻,居民最低工资标准提高;但免费学生奶等莱芜市时期的市民福利丧失,进而萌生了获得感和相对剥夺感。并且,获得比较会促使幸福感产生偏移。在不同参照人群和参照时间的获得比较中,居民感知到自己在社会资源分配中的相对所得,促使幸福感产生上位或下位偏移。如部分居民因入驻企业招工获得了就业机会,幸福感提高。这个过程中,“济南”不仅是“地方”的话语性指代,还逐渐融入居民的日常生活情境,具象化为“情境中的地方”。

第三,政府驱动了新辖区的文化普惠、景观重塑、福利标准等高济南老辖区,强化了新老辖区间的人员往来、经贸联络和社会融合,使居民逐渐建立起对济南的认同感。居民与地方持续互动,逐渐无法将自身从济南市统领的社会生活情境中剥离出来,新地方的存在和意义不断凸显。如街头“入济返济”标语时刻彰显济南市的存在;残疾人补贴标准等高对接济南等民生政策在两区推行,强化了居民对济南市的认同感。获得感、幸福感、认同感经过环境、时间等客观因素的综合作用,上升为居民对济南的整体地方感。这个过程中,“济南”与居民日常生活情境融合的更加密切,新辖区的符号建构、景观重塑以及新老辖区间的文旅交流,使得“济南”逐渐在居民的日常生活和心理认知中取代“莱芜”成为城市“地方”的新表征,构建了“符号中的地方”。

可见,行政区划调整不仅是地方治理主体的变更,更是城市间社会运行体系的深度融合。在居民的话语体系中,“济南”超越了单纯的地理指代,其作为诸多生活变迁的缔造者,已成为一种人格化的“地方”。从“想象和话语中的地方”到“情境中的地方”,最终形成“符号中的地方”,居民对地方的认知经历了从抽象想象到融入生活,再到建立深厚认同的演化过程。在多元主体作用下,城市发展的宏大场景与居民生活紧密交织,共同推动了居民对济南地方感的建构。

3.4 不同群体的地方感建构结果通过地方感建构机理的探讨,发现地方感存在群体异质性。本节以居民人口学特征为自变量,地方感三维度均值分别为因变量,揭示异质性的特征表现。

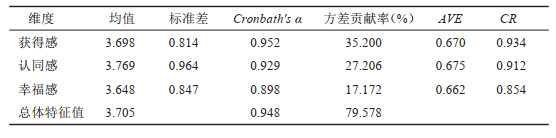

问卷包括人口统计学特征、区划调整评价、地方感量表三部分。量表基于编码结果,围绕三大核心范畴并结合既有研究[9, 18, 25-27, 30]构建。题项采用Likert 5点量表评分。经过预测试筛选确保问卷的高内部一致性(Cronbath's α>0.8)和信度(各题项CITC>0.6)。因子分析提取的三个公因子与核心范畴一致,累计方差贡献率达79.578%,公因子对变量的代表性较好。各公因子平均方差提取量(AVE)均高于0.5,组合信度(CR)均高于0.8,收敛效度较好。各维度显著相关(P < 0.01),且相关系数小于AVE平方根,维度间区分效度较好(表 4)。

| 表 4 地方感的描述性统计量、信效度统计值(N=410) Tab.4 Descriptive, Reliability and Validity Statistics of Three-dimensional Sense of Place |

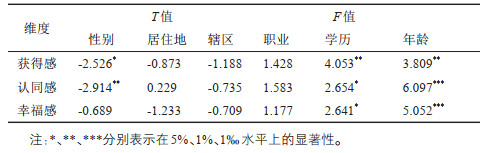

首先,运用独立样本T检验探究地方感的性别、居住地、辖区差异(表 5),发现:性别在获得感和认同感上存在显著差异,女性高于男性;居住地和辖区方面的地方感差异并不显著。其次,运用单因素方差分析探究地方感的职业、学历、年龄差异。发现:①职业差异不显著,学历、年龄差异显著;②随着受教育程度提高,获得感和认同感逐级下降;低学历群体(小学、初中)的幸福感远超高学历群体(本科、硕士及以上);③低龄和高龄群体的三维度地方感显著高于中间年龄群体。受传统文化观念影响,男性、青壮年群体多面临着更大的经济压力和社会责任;高学历群体更为理性,对地级市合并的获得期望高。这些群体对物质生活改善、社会公平发展的愿望和诉求更为强烈,易出现“批判性公民”现象,对多元主体行为持批判和怀疑态度,导致其地方感偏低。

| 表 5 地方感的人口学特征差异 Tab.5 Differences in Demographic Characteristics of Sense of Place |

自段义孚先生在《恋地情结》一书中将地方感思想引入人文地理学以来,它已成为一个重要的文化地理学视角,广泛应用于旅游休憩、城市更新、人口迁移、灾后重建等时空场景,关注开发区居民、城郊居民、灾民、游客等不同行为主体的地方感建构。在探讨地方感建构机制时,虽有研究将其简化为一维概念作整体阐释,但主流趋势是采用多维结构分解法,将其视为特定场景下人地互动的体现,其维度依据研究对象、场景、区域、动力因素等进行相应调整。相较于其他时空场景下的广泛应用,地方感理论在行政区划领域应用极少,但有两项经典研究值得关注。一则考察了广州东山区并入越秀区后居民地方认同的变化[8],发现居民更倾向于认同原辖区而非新区;二则揭示了广州番禺区小龙村居民在历经撤县设市、撤市设区、区界重组后的地方认同状况及其动因[9]。上述研究均聚焦于区(县)级行政区划调整下居民地方认同的考察。

区别于既有研究,本研究聚焦地级市层面的行政区划调整,基于济南莱芜两地级市整体合并这一中国场景下的典型案例,综合访谈、问卷、网络文本等多元数据,构建了“获得感—幸福感—认同感”的地方感多维模型,从多元主体行为角度揭示了莱芜地区居民对济南市地方感的建构过程及机理,并运用单因素方差分析和独立样本T检验,评估了居民地方感在性别、年龄、学历等方面的群体差异。研究发现:①区划调整背景下的地方感是在政府、企业、媒体、公民等多方主体推动下逐步建构的,包括获得感、幸福感、认同感三个维度。②获得感包括横向获得感与纵向获得感,其建构受到居民对本地区专属扶持政策、自主权限、城市前景感知等的影响;幸福感建构受生活满意度、情绪体验和临近人群获得比较的影响;认同感建构受到场景塑造、等高对接、文化普惠等措施及居民怀旧情结、城市印象等的影响。③居民对济南的认知经历了从“想象和话语中的地方”到“情境中的地方”,再到“符号中的地方”的演化过程。④地方感具有群体异质性,在男性、高学历、中青年群体中较低。本研究丰富了地方感理论中的“社会建构主义”分析框架,深化了地方感多维结构的理论研究和实证探索,是结合当代中国发展实际对传统地方感理论的本土化创新。本研究还为区划调整社会成效的评估提供了一个微观分析视角,对于城市辖区协调发展和城市空间深度融合具有重要现实意义。

区别于既有研究,本研究聚焦地级市层面的行政区划调整,基于济南莱芜两地级市整体合并这一中国场景下的典型案例,综合访谈、问卷、网络文本等多元数据,构建了“获得感—幸福感—认同感”的地方感多维模型,从多元主体行为角度揭示了莱芜地区居民对济南市地方感的建构过程及机理,并运用单因素方差分析和独立样本T检验,评估了居民地方感在性别、年龄、学历等方面的群体差异。研究发现:①区划调整背景下的地方感是在政府、企业、媒体、公民等多方主体推动下逐步建构的,包括获得感、幸福感、认同感三个维度。②获得感包括横向获得感与纵向获得感,其建构受到居民对本地区专属扶持政策、自主权限、城市前景感知等的影响;幸福感建构受生活满意度、情绪体验和临近人群获得比较的影响;认同感建构受到场景塑造、等高对接、文化普惠等措施及居民怀旧情结、城市印象等的影响。③居民对济南的认知经历了从“想象和话语中的地方”到“情境中的地方”,再到“符号中的地方”的演化过程。④地方感具有群体异质性,在男性、高学历、中青年群体中较低。本研究丰富了地方感理论中的“社会建构主义”分析框架,深化了地方感多维结构的理论研究和实证探索,是结合当代中国发展实际对传统地方感理论的本土化创新。本研究还为区划调整社会成效的评估提供了一个微观分析视角,对于城市辖区协调发展和城市空间深度融合具有重要现实意义。

注释:

①“莱钢”指莱芜钢铁集团有限公司,钢城区大型国有钢铁企业,莱芜地区纳税巨头。

②“泉城”为济南市别称;“凤凰城”、“凤城”为莱芜地区别称。

致谢: 感谢匿名评审专家在研究框架、理论分析等方面的指导意见,使本文获益匪浅。| [1] |

张可云, 戴美卉, 王洋志. 中国城市型政区调整与城市化的适应性分析[J]. 地理学报, 2023, 78(12): 3129-3143. [Zhang Keyun, Dai Meihui, Wang Yangzhi. Adjustment of city-type administrative region and its adaptability to urbanization in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(12): 3129-3143. DOI:10.11821/dlxb202312013] |

| [2] |

吴金群, 廖超超. 尺度重组与地域重构: 中国城市行政区划调整40年[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2018: 108-167. [Wu Jinqun, Liao Chaochao. Scale Reorganization and Regional Reconstruction: 40 Years of Urban Administrative Division Adjustment in China[M]. Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press, 2018: 108-167.]

|

| [3] |

吴金群, 巢飞. 空间生产视角下我国城市行政区划调整的三元互动逻辑[J]. 人文地理, 2022, 37(3): 110-117. [Wu Jinqun, Chao Fei. The ternary interactive logic of urban administrative division adjustment from the perspective of space production[J]. Human Geography, 2022, 37(3): 110-117. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.03.012] |

| [4] |

赵彪, 王开泳, 王甫园, 等. 中国县级以上行政边界的特征及其变动趋势[J]. 地理研究, 2021, 40(9): 2494-2507. [Zhao Biao, Wang Kaiyong, Wang Fuyuan, et al. The characteristics and changing trend of administrative boundary above county level in China[J]. Geographical Research, 2021, 40(9): 2494-2507.] |

| [5] |

赵逸才, 王开泳, 赵彪, 等. 过去2200年中国县级政区设置的时空过程与格局[J]. 地理学报, 2024, 79(4): 890-908. [Zhao Yicai, Wang Kaiyong, Zhao Biao, et al. Spatio-temporal process and pattern of the establishment of county-level administrative divisions in China in the past 2200 years[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(4): 890-908.] |

| [6] |

冯润东, 王甫园, 王开泳. 成德绵地区政区位势与行政区经济耦合的时空演化与优化路径[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 441-455. [Feng Rundong, Wang Fuyuan, Wang Kaiyong. Spatiotemporal evolution and optimization path of the coupling of administrative rank potential energy and administrative regional economy in Chengdu-DeyangMianyang region[J]. Geographical Research, 2022, 41(2): 441-455.] |

| [7] |

殷冠文, 刘云刚. 区划调整的城市化逻辑与效应[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 48-55. [Yin Guanwen, Liu Yungang. Administrative division adjustment and its effects on urbanization process in China[J]. Economic Geography, 2020, 40(4): 48-55.] |

| [8] |

Zhu H, Qian J, Feng L. Negotiating place and identity after change of administrative division[J]. Social & Cultural Geography, 2011, 12(2): 143-158. |

| [9] |

马凌, 张媛媛, 朱竑, 等. 城市行政区划调整背景下城郊居民地方认同的重构与机制研究——以广州番禺小龙村为例[J]. 地理研究, 2019, 38(8): 2044-2057. [Ma Ling, Zhang Yuanyuan, Zhu Hong, et al. Reconstruction of suburban residents' place identity under urban administrative division adjustment: A case study of Xiaolong village, Guangzhou[J]. Geographical Research, 2019, 38(8): 2044-2057.] |

| [10] |

Qiao J, Li Y, Yu J. Administrative-led urbanization and urban carbon emission intensity: Evidence from city-county merger in China[J]. Energy Economics, 2024, 136: 107615. DOI:10.1016/j.eneco.2024.107615 |

| [11] |

Tuan Y F. Topophilia: A Study of Environmental Perception, Attitudes and Values[M]. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1974: 92-112.

|

| [12] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion Limited, 1976: 8-26.

|

| [13] |

Wright J K. Human Nature in Geography: Fourteen Papers 1925-1965[M]. Cambridge MA: Harvard University Press, 1966: 3-19.

|

| [14] |

Massey D. Space, Place, and Gender[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994: 146-156.

|

| [15] |

Harvey D. Between space and time: Reflections on the geographical imagination[J]. Annals of the American Association of Geographers, 1990, 80(3): 418-434. DOI:10.1111/j.1467-8306.1990.tb00305.x |

| [16] |

Zhang Y, Guo Y, Ji L. Going somewhere or for someone? The Sense of Human Place Scale (SHPS) in Chinese rural tourism[J]. Tourism Management, 2022, 91: 104530. DOI:10.1016/j.tourman.2022.104530 |

| [17] |

Sieng V, Szabó Á. Exploring the place attachments of older migrants in Aotearoa: A life course history approach[J]. Advances in Life Course Research, 2023, 57: 100560. DOI:10.1016/j.alcr.2023.100560 |

| [18] |

封丹, 朱竑, Breitung W. 基于居民感知的跨界意义研究——以深港跨界居民为例[J]. 人文地理, 2019, 34(3): 53-60. [Feng Dan, Zhu Hong, Breitung W. A study on the cross-border meaning based on residents' perception: A case study of cross-border residents in Shenzhen and Hong Kong[J]. Human Geography, 2019, 34(3): 53-60. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2019.03.008] |

| [19] |

Gokce D, Chen F. Multimodal and scale-sensitive assessment of sense of place in residential areas of Ankara, Turkey[J]. Journal of Housing and the Built Environment, 2021, 36(3): 1077-1101. DOI:10.1007/s10901-020-09798-6 |

| [20] |

Reza N, Opdyke A, Ochiai C. Disrupted sense of place and infrastructure reconstruction after the Great East Japan Earthquake and Tsunami[J]. Progress in Disaster Science, 2024, 22: 100322. DOI:10.1016/j.pdisas.2024.100322 |

| [21] |

朱竑, 刘博. 地方感、地方依恋与地方认同等概念的辨析及研究启示[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2011, 43(1): 1-8. [Zhu Hong, Liu Bo. Concepts analysis and research implications: Sense of place, place attachment and place identity[J]. Journal of South China Normal University (Natural Science Edition), 2011, 43(1): 1-8.] |

| [22] |

Haywood B, Parrish J, Jones T, et al. Shaping people-place bonds in citizen science: A framework for analysis[J]. Ecology and Society, 2024, 29(1). DOI:10.5751/ES-14754-290111 |

| [23] |

Cheng H, Su L, Li Z. How does the neighbourhood environment influence migrants' subjective well-being in urban China?[J]. Population, Space and Place, 2024, 30(1): e2704. DOI:10.1002/psp.2704 |

| [24] |

Kautonen T, Soto-Simeone A, Kibler E. Unpacking the relationship between sense of place and entrepreneurs' well-being[J]. Small Business Economics, 2024. DOI:10.1007/s11187-024-00937-9 |

| [25] |

郑建君. 中国公民美好生活感知的测量与现状——兼论获得感、安全感与幸福感的关系[J]. 政治学研究, 2020(6): 89-103, 127-128. [Zheng Jianjun. The measurement and status quo of Chinese citizens' perceived better life: The relationship among sense of gain, sense of security and subjective being-well[J]. CASS Journal of Political Science, 2020(6): 89-103, 127-128.] |

| [26] |

王浦劬, 季程远. 我国经济发展不平衡与社会稳定之间矛盾的化解机制分析——基于人民纵向获得感的诠释[J]. 政治学研究, 2019(1): 63-76, 127. [Wang Puqu, Ji Chengyuan. Resolving mechanism of the contradiction between China's inequality and social stability: An explanation based on relative acquisition[J]. CASS Journal of Political Science, 2019(1): 63-76, 127.] |

| [27] |

Diener E. Subjective well-being[J]. Psychological Bulletin, 1984, 95(3): 542-575. DOI:10.1037/0033-2909.95.3.542 |

| [28] |

Brockmann H, Delhey J, Welzel C, et al. The China puzzle: Falling happiness in a rising economy[J]. Journal of Happiness Studies, 2009, 10(4): 387-405. |

| [29] |

胡敏中. 论认同的涵义及基本方式[J]. 江海学刊, 2018(3): 64-71. [Hu Minzhong. Meaning and basic modes of identification[J]. Jianghai Academic Journal, 2018(3): 64-71.] |

| [30] |

Richard C. Stedman. Toward a social psychology of place[J]. Environment and Behavior, 2002, 34(5): 561-581. |