在过去的两百年间,全球化浪潮极大推动了世界范围内的人力、物力、资本的流动,促使地方深度融入全球产业链、价值链和创新链[1]。地方性(Placeness)是基于地方理论而提出的概念,用以说明在特定时间与空间跨度中的地方特征[2]。20世纪后半期,全球化带来地方消弭的“无地方性”[3],以及动态开放的“全球地方感(Global Sense of Place)”[4],都使得地方性这一概念被重新审视。现代世界被认为正从地方空间向流动空间转变(Spaces of Flows)[5]。研究者们注意到,地方性与流动性是一对互构的概念。地方的形成有赖于复杂的网络中多种要素的互动[6, 7]。流动在物质空间中的形成、发展和消失正是人类体验世界的重要方式,是空间产生意义从而形成地方的过程[8]。在流动性视角下,人作为流动主体的身份认同和空间感知、人与物的流动所引发的地方重构、流动空间的意义等问题都被广泛讨论。新流动范式(New Mobilities Paradigm)更是将流动过程中产生的经验、实践、差异性和多重社会关系纳入研究范围[9, 10]。

快速演化的全球化网络构建了以移动物、停泊点和移动通道构成的移动系统,资源的再分配以及空间和地方的再造在此得以实现[10]。在这个系统中,停泊点不仅通过人与人、人与物之间的互动,为复杂的流动系统提供的支持,其本身也是一个流动的、不断延伸的空间[11]。基于对“移动/停泊辩证观(the Dialectic of Mobility /Moorings)”[12]的认识,Augé和Arefi将机场、加油站、汽车旅馆等交通停泊点视为“非地方(Non-place)”,认为它们对人类社会关系的生产和维系并无真正的意义[13, 14]。然而,停泊点也被认为是一个“中间空间”,在移动世界中发挥着重要的连接作用[6]。Adey和Normark都指出,交通停泊点因承载了地方的历史和人的情感,对地方和空间的形成至关重要[15, 16]。

在当下中国,客栈作为一种新的旅游空间形式和产业业态,逐步发展成为本土地方参与全球化、实现乡村振兴或城市更新的一种结构性力量。客栈为旅行者提供了一种暂时性的停泊并使得移动得以持续[12],因而成为旅游者移动路径中的稳定点[7]。客栈中所发生的社会交往及其所表征的旅行文化,会促使道路节点形成非流动的“关系粘滞性”[17]。遍布在道路、客栈等流动场所中的背包客涂鸦,则构成了一个去地域化的新部落格空间,不断生成着与主体情感混杂在一起的地方意义[18]。在流动场域中,客栈呈现出不断演化的地方性特征。既往对于客栈/民宿空间的研究,虽涵盖了其建筑规划和设计,空间分布特征、演变与规律等,也有对客栈空间生产的探讨[19, 20],但对客栈空间的主体建构,以及客栈发展的社会、文化和情感过程等方面都缺乏关注[21]。基于此,本文在地方性和流动性互动视角下,选择318国道川藏线上重要的旅游交通节点——新都桥镇,运用扎根理论对新都桥客栈的空间建构过程及空间意义展开实证分析,以期丰富微观尺度下客栈空间的主体性研究,进一步探索移动与停泊的辩证关系。

2 案例地概况与研究方法 2.1 案例地概况新都桥镇位于四川省甘孜藏族自治州康定市境内,318国道与215省道在此交汇。新都桥镇所处的浅丘高原河谷景色优美,半农半牧的大地景观与藏族聚落交错分布,素有“光与影的世界,摄影家的天堂”的美誉。新都桥历史上就是茶马古道必经之地。近年来,康定机场的扩容升级、雅(安)康(定)高速的通车、“中国最美景观大道”318国道川藏线的改线升级,都进一步提升了新都桥的交通区位条件。新都桥镇以此为契机,大力发展旅游住宿业,已成为川藏线上最受游客欢迎的客栈集聚地之一。据2022年4月官方媒体报道,新都桥镇现有各类酒店民宿客栈354家,从业人员3000余人,全镇可接待游客约105万人次[22]。这些客栈多集中在瓦泽乡——新都桥镇长约10公里的318国道沿线。新都桥客栈形态风格各异,多数是在原有传统民居基础上改建而成的,也有部分是采用新材料新建的可拆装式建筑。客栈经营者包括了外来与本地人口,且多数都有在外地工作生活的经历。作为典型的移动系统停泊点,新都桥客栈呈现了较为丰富的空间特质,因而成为本文的研究案例。依据地理分布的集中性、住宿接待能力和网上用户评价对客栈进行筛选,考虑本地、外地经营者的均衡性与代表性,作者选择了其中25家客栈进行调研。

2.2 研究方法扎根理论方法针对某一研究现象系统收集和分析资料,从资料中发现、发展和检验理论的研究路径,其目的在于从经验资料中生成理论[23]。Nvivo是国际上发展较为成熟的质性分析工具,能有效对文本数据实现检索、分析和编码[24]。旅游客栈空间建构的过程较为复杂,缺少系统性的参照标准。故而,本文利用Nvivo 12.0软件对访谈资料进行开放式编码、主轴式编码和开放式编码,进而探索构建新都桥客栈空间建构的过程。该过程利用持续比较的分析思路,不断提炼和修正理论,直到达到理论饱和。

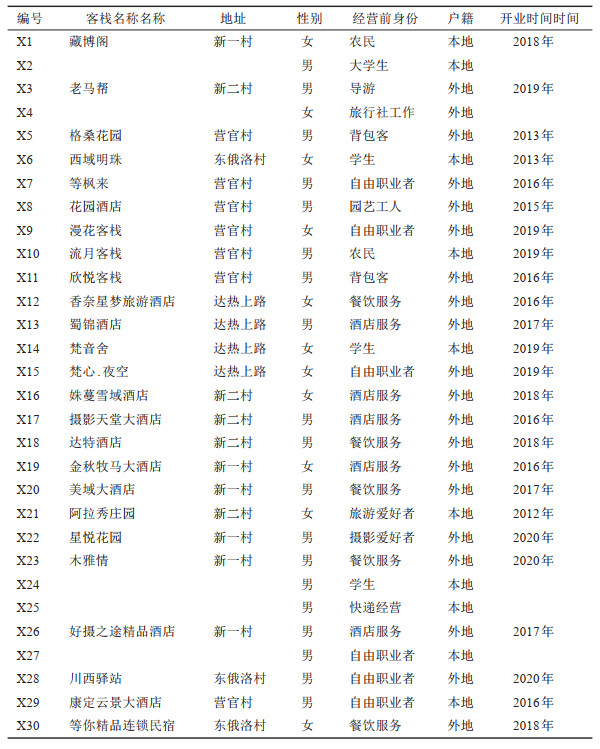

作者于2020年10月23日至27日,以开放式访谈方式,对新都桥镇3家客栈进行了预调研。在此基础上,拟定了半结构式访谈提纲,并于2021年7月19日至26日对案例地进行正式调研。作者同30位客栈经营者与管理者进行了30— 80分钟不等的深度访谈(见表 1)。访谈主要围绕着经营者在新都桥修建客栈的动机、客栈设计的思路、客栈修建的过程,经营者在修建与经营客栈过程中的日常生活实践,以及客栈经营者的社会互动、情感体验等方面展开。访谈过程中经被访者允许,均进行了现场录音。音频文件由语音软件转制为文字,再由两位作者进行两轮人工校对,生成可识别的访谈文本数据资料。最终获取867条访谈文本,共计5万余字。为防止访谈材料的不足和缺漏,作者在美团、携程、马蜂窝上对相关客栈的用户评论信息进行收集,共获取570条网络评论,用于理论饱和度检验。

| 表 1 客栈经营者受访信息 Tab.1 Information on Innkeepers Interviewed |

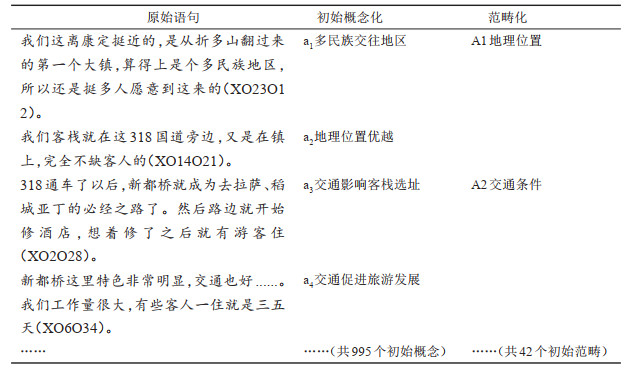

开放式编码目的是将打乱后的原始数据进行抽象化、概念化,分别经过初始编码(贴标签)、初始概念化与核心概念化的过程[25]。首先利用Nvivo 12.0软件对原始文本数据进行逐句编码,采用原始语句作为初始符码并贴标签;编码过程经过两位作者独立完成,汇总达成一致后交由熟悉扎根理论方法的专家进行修正;接着又将初始概念反复比较,剔除重复次数(< 4次)的初始概念,进一步提炼后最终得到995个初始概念和40个初始范畴。开放式编码示例见表 2。

| 表 2 开放式编码示例 Tab.2 Examples of Open Coding |

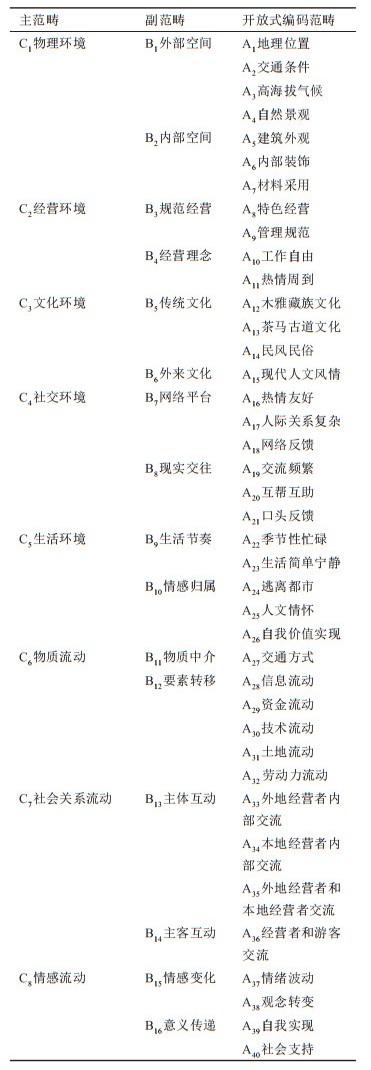

主轴式编码是将开放式编码获得的概念进行分类、比较,提炼出主范畴的过程[25]。在开放式编码的基础上,对开放式编码结果进行重新分类,发现各范畴之间潜在的逻辑联系,最终识别出物理环境建构、经营环境建构、文化环境建构、社交环境建构、生活环境建构、物质流动、社会关系流动、情感流动8个主范畴和16个副范畴。

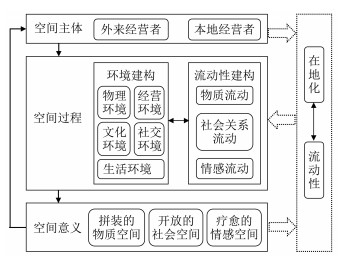

3.3 选择式编码及理论饱和度检验选择式编码是通过理解编码分析中产生的概念与范畴之间的关系,进而找出能统领所有范畴和概念的核心范畴,形成和建构理论的过程[25]。通过对所有范畴进行反复思考和讨论,最终发现“客栈的空间建构过程”能作为核心范畴统领其他范畴。其故事线如下:旅游经营者充分利用其在外工作积累的经验,并基于对本地自然与人文地理的认知,在多个层面上开展客栈空间的环境建构和流动性建构,也不断赋予客栈空间以主体意义。

作者对在线平台获取的网络文本数据进行相同方式编码,未获得新的概念与范畴,说明选择编码获得的核心范畴已达到理论饱和。

4 新都桥客栈的空间建构过程 4.1 客栈空间的环境建构(1)物理环境

客栈物理环境是通过外部空间与内部空间进行建构的。新都桥平均海拔为3460米。高原环境既塑造了新都桥“圣境天堂”的景观意象,为客栈打造了一个诗意的外部空间,也是川藏线游客适应高海拔气候的缓冲地。“在这里住下,既可以适应一下高原环境,如果不舒服,马上回康定又来得及。(X1)”新都桥客栈大都由木雅藏式民居改造而来,采用传统院落式住宅、多层新藏居、低层新藏居等主要样式修建客栈和公共空间。建筑体量、色彩和风貌细部也尊重和延续当地风格。“这边有一些客栈仿照康巴木雅古石砌建筑,有一些是形似木雅部落石砌碉楼的装修。藏语的‘宗’就是碉楼、城堡的意思,所以新都桥有一些本地客栈的名字很多都有‘宗’这个字。(X14)”客栈内部空间还常常采用原有房屋建材装饰并适应原有房屋的功能分区。“我们作为本地人还是想要在原来房子的基础上进行装修,那些(原有的)木质地板、家具、藏式小地毯都还很好。这样子其实成本并不低。(X2)”在X2经营的藏博阁客栈中,三楼的一间客房因为恰好位于二楼的经堂之上。为避免排污对经堂带来的不洁影响,这间客房内并未设置独立卫生间。

(2)文化环境

在新都桥,木雅藏族传统文化、茶马古道文化、藏传佛教文化的历史积淀较为深厚。经营者在客栈的命名、主题定位和装饰设计上,或多或少都会选择一些本土文化元素。“在客栈中,我们会用一些佛教文化的装饰物,像是用一些唐卡、经幡进行装饰墙壁,也会在屋前屋后用白石堆玛尼堆。客人很喜欢这种氛围,一走进客栈整个人都会安静下来。(X29)”经营者往往还会借鉴国际酒店建设标准,将高科技、智能化手段充分利用到客栈的服务、运营和销售中。这些行动推动了新都桥镇主题客栈的发展,使其兼具独特性、新奇性、文化性。不少主题客栈都成为新都桥的网红打卡地。“我们客栈就是摄影主题。材料我会选择用藏式的,但是墙上我主要利用摄影作品进行装饰。也有些客栈利用格桑花、星空、锅庄元素等打造自己的主题酒店。(X26)

(3)经营环境

新都桥镇地处高海拔地区,适游期(4—11月)较短。加之客栈体量较小,工作内容较少,工作人员数量较少且大多为本地人,客栈营业时间因而较为随意。“有事忙事,没事闲逛”是不少经营者习惯的工作节奏。经营者们还普遍认为,旅游发展初期让游客“慢下来、停下来”的重要因素是当地美景和住宿条件。而要将游客“留下来”甚至二次居住,需要的是良好的服务意识与人文关怀。“我们对游客热情一点,主动帮他们提箱子,带他们出去玩,有什么需要尽量满足他们。他们还是很满意的,有些还会再来。(X6)”为此,不少客栈经营者和员工都会积极参加政府在每年开办的民宿接待业培训班。

(4)社交环境

客栈空间的社交环境主要依托网络平台和现实交往得以建构。新都桥客栈的旅游经营者重视完善网络信息平台建设。他们常常通过抖音、微博、小红书、朋友圈等网络渠道发布客栈信息,并利用线上平台与游客进行交流。客栈内几乎WIFI服务全覆盖,不少游客也会使用微信向经营者提出自己的需求。“他们说来之前就在网上看房,看到我家有个吊椅很喜欢就来了。我们也(在网上)发了很多星空的照片,所以很多人到了这里都想让我们带他们出去看星星。(X22)”尽管网络为社交提供了便利,但面对面的现实交往仍是客栈社交环境打造的重要路径。大多客栈都设有茶吧聊天室或户外吊椅和茶桌,为经营者和游客互动提供场所。还有一些客栈会请本地居民来带游客跳锅庄舞,既营造了浓厚的文化氛围,又增加了游客与当地居民的交往机会。

| 表 3 主轴式编码结果 Tab.3 Results of Axial Coding |

(5)生活环境

经营者不但将客栈视为经营场所,他们也通过自身的节奏调整和情感认同将之塑造为个性化的生活环境。在每年5—10月份新都桥的旅游旺季,大多数客栈会出现季节性忙碌,经营者的日常生活和经营活动彼此交织。“我们从4月份上来,刚开始还可以喝喝茶、聊聊天。快到‘五一’的时候游客增多,就变得很忙了。但忙归忙,生活还是很简单。(X7)”而在旅游淡季,多数客栈会选择歇业。外地经营者会离开新都桥,本地经营者则回归其传统本真的生活状态。

外来经营者开设客栈的动机往往是基于一种价值实现的情感需要。随着个人经验的丰富,熟识朋友的增多,他们会逐渐加深对新都桥的情感归属。“对我们来说,(客栈)不仅仅是住宿,更是一种回归、一种寻找、一种享受、一种生活。(X19)”本地经营者则因其对家乡的依恋选择在地就业。“我们回来是觉得这里政策好,而且建设家乡也是我们的责任。(X14)”因此,经营者对客栈生活环境的建构本质上是对新都桥的地方认同。

4.2 客栈空间的流动性建构(1)物质流动

新都桥客栈空间的物质流动反映在物质中介与要素转移上。道路和交通工具是游客移动实践过程中最重要的物质中介。新都桥客栈选址最开始沿318国道线状分布于两侧。随着康新高速公路出口的修建,客栈逐渐往镇中心和高速路出口集聚,以“点状—点团状—线团状”的形态演变。川藏线游客通常会使用客运班车、自驾车、摩托车、自行车甚至是徒步等交通方式进行移动。不同的交通方式促使面向多元群体的客栈出现,影响新都桥客栈的市场细分。如一些主要面向骑行者的客栈,不但门前悬挂着XX骑友俱乐部的标识,也为骑行者提供自行车修理工具和相关服务咨询。

交通流引发的劳动力、信息、资金、技术、土地等要素流动,也对客栈空间建构产生影响。交通条件的改善促进了本地劳工回流和外来移民的进入。越来越多的本地居民将原本的生活住宅或闲置土地修建成客栈,用于自己经营或转租给外来经营者。外地经营者带来的资金流,影响了客栈的建造成本、客房数量、员工数量等。信息和技术流动则极大地提升了客栈空间设计和服务管理水平。

(2)社会关系流动

经营者往往借助信息共享和社会交往,加强其在群体内外的社会关系流动,包括主体内部以及主客之间的互动。外来经营者更倾向于同自己社会经济地位、境况相近的人交往,也会因年龄、性别等区别形成内部小群体。他们与本地居民的交往主要是因房屋租赁而产生的社会交换关系。但为顺利融入当地社会,他们也会为本地居民提供诸如电脑打字、信息咨询等无偿帮助。由于拥有共同的地方语言、宗教信仰和文化习俗,本地经营者与居民并无明显区分,因而易于形成内部圈层。在日常交往中他们常串门互访、喝茶聊天,或共同参加跳锅庄、挖虫草、采菌子等当地传统民俗和生计活动,加深彼此之间的社会联系。

客栈中的主客互动十分频繁。通过客栈文化角留言、组织客人在周边小众景点自助游等形式,主客交流得以开展。经营者还会利用微信朋友圈或个人公众号,发布客栈及新都桥周边区域的动态图文信息,以及代购当地特产(如牦牛肉、松茸、虫草等)或销售自制小商品的信息。“我们每年都会推出限量版的牛肉酱,除了少量会送给朋友品尝,基本上都是那些来过的客人订购的。......我们跟客人的关系不错,来过我们家的客人还会再来或者推荐朋友来住。(X5)”通过良好的主客互动和口碑效应,客栈空间内社会关系的流动范围不断扩大。

(3)情感流动

本地经营者一般都是在外积累了工作经验和相关经营管理知识后,选择回到家乡开办客栈,因而情感相对较为稳定。外来经营者最初多对新都桥抱有一种独特的地理想象。但当面对复杂的社会关系,或不适应当地的生活方式和文化习俗时,他们常常会出现情绪波动。特别是在旅游旺季,他们发现生活并不是只有诗和远方,就会困扰于一种无力和疲惫感。尽管如此,大多经营者会不断地自我调适。他们积极地参与到当地文化传承和自然保育事务中,并在自媒体上主动为地方代言。在此,他们不仅创设了理想中的“家”,也极大推动了当地社会经济的发展,实现自我价值和社会价值,从而获得归属感。“我这里是专门的骑行者停留点,......我们会在群里确认到达的游客,帮他们检查车辆、提供餐饮,给他们盖(骑行)章。他们如果想休息就好好休息。有些人其实因为想要骑到拉萨去,内心还是很惶恐的。我们也会陪他们喝喝茶,聊聊天。心情放松才好继续往前走嘛。(X28)”客栈藉由为游客提供心理安慰、物质补给等社会支持,也继续传递着这一积极意义。

5 新都桥客栈的空间意义 5.1 拼装的物质空间流动性为地方带来了多种异质元素。这些元素常常能以自组织的方式联系在一起,并不断地发展蔓延,从而生成一个拼装的异质空间[26]。随着川藏线旅游流动性的增强,新都桥镇区土地利用总体规划逐渐调整为以旅游功能用地布局为主,客栈和餐饮设施数量不断扩张,新都桥摄影天堂、自驾车营地等大型项目也处于在建或扩建进程中。在旅游场域化的影响下,新都桥原有民居逐渐转变为“产居一体化”的新型物质空间。客栈经营者按照现代酒店接待标准提供住宿配置和规范服务。标准化可以为游客带来安全感,使客栈成为旅游者移动生活中的稳定点[7]。同时,经营者也试图避免客栈空间的同质性问题。一方面,他们会挖掘本地的历史、民俗、文化习惯和价值观念,并在客栈空间中将其物化为标识符号;另一方面,为了满足游客的消费需求,他们也会借用外部世界的文化元素,将客栈营造为不同主题的空间。因此,客栈物质空间混合了标准化的设计和服务、物化的本土符号与外来的主题元素,从而呈现为一个超现实、跨地方的拼装空间。

5.2 开放的社会空间尽管客栈空间是在经营者主导下建构的,但是这个空间仍然是由经营者、当地居民、旅游者以及更多主体之间的“外部联系所定义的”[26]。以外来经营客栈为例,由于经营者在资金资本、管理经验上占据较大优势,一些本地居民通过转让土地使用权而成为房东,另一些本地居民则以餐饮、客房、接待、清洁服务员的身份参与客栈经营运作,上述人员直接或间接从旅游者消费中获取生计来源。各主体之间通过复杂的社会网络相互连接,从而形构客栈的社会空间。一方面,外来经营者与游客的交往反映了其对外延展社会网络的需求。通过与游客的信息互动,经营者不断更新自我认知,并提升客栈经营理念和服务水平。另一方面,外来经营者更注意在本地建立稳定的社会联系。他们刻意与房东保持友善关系,除了定期交付房租外,还会以朋友身份回馈房东。“淡季的时候,我们也邀请房东去我们那里(广东)玩。这里冬天太冷了。(X15)”多数外来经营者也会雇佣本地劳动力,这既是出于降低客栈经营成本的考虑,也是希望借此建立更广泛的本地社交圈。同时,外来者也会淡化与本地经营者的竞争关系,甚至在旺季客栈满房时会主动为本地客栈推荐客源。在建立本地社会网络后,外来经营者往往有机会被邀请到本地社区家访或参与地方节事活动。客栈作为移动系统的节点,它所勾连的社会关系不但向外拓展,也向内扎根。因此,客栈社会空间具有延展性和无边界的特征,呈现为一个开放的场所空间。

5.3 疗愈的情感空间随着全球化和流动性的日趋加深,大多数人正在经历无差别的空间过程。新都桥因其拥有神奇的自然风光、厚重的传统文化,而成为现代都市人获得心灵治愈的“局外地”。逃避、想象和认同,是客栈经营者们寻求情感疗愈的主要途径。

逃避是人类不愿直面现实而寻求情感庇护的一种固有方式[27]。逃避意味着离开造成伤害的环境,获得机体修复的机会。来自广东的X15曾因厌倦了“996”的上班节奏而选择放弃了设计所的固定职业。“在城市,人就是一台机器,没有停下来的时候。想要自由地呼吸都挺困难的。(我)来这里就是想换一个地方生活试试。(X15)”对于外来经营者而言,逃避并非只是物理空间的隔离,而是常常需要通过时间来抹除既有生活造成的阴影。而对本地经营者而言,逃避就是回家。“一个人在城里太孤独了。回来开客栈,就跟呆在家里一样。(X27)”家是一个充满温情的场所,其本身就具有疗愈的功能。

想象是积极情感的重要来源,为疗愈提供动力。经营者往往基于地方本底和个体经验展开对客栈的想象。延伸的自然场所是客栈中最为常见的意象表达。如格桑花园、姝蔓雪域酒店、金秋牧马大酒店、星悦花园等都将强调了星空、雪域、牧场、花海等新都桥本地的景观。梵音舍、梵心.夜空等客栈则试图植入文化秘境的想象。由此,客栈被建构为一个安静、空灵、浪漫的诗意场所。此外,老马帮、藏博阁等客栈乐于收集和展示本地旧物,通过旧物传递本土的历史地理想象,使客栈呈现为一个怀旧空间。在经营者的想象下,客栈这一流动空间不断地被赋予主体意义。

Mannell与Iso-ahola对休闲动机的研究发现,在个人与人际关系两个层面,休闲者都有逃避和回报的需要[28]。客栈经营者同样对人际互动有极高的期待。在他们看来,获得社会认同是他们情感疗愈的最终证明。他们一方面通过与本地居民构建的社会网络,积极融入本地社区,从而试图消除“我者”与“他者”的文化隔膜。另一方面,他们以客栈为平台创建虚拟社区,通过旅游咨询、信息发布、情感表达等方式,实现成员之间的社会交往功能。经营者作为QQ群或微信群主,成为虚拟社区的灵魂人物,从而极大地获得群体认同。某些虚拟社区还呈现出一定的主题特色。“我家客栈的猫挺多的,我自己就养了好几只。我们客栈的微信群名就是‘喵喵友友’,喵星人的意思。(X9)”该群的聊天内容除了与旅游相关外,还有大量宠物喂养方面的话题,因而发展成为一个基于群主个人趣味的宠物交流社区。

|

图 1 新都桥客栈空间建构流程 Fig.1 The Spatial Construction Process of Xinduqiao Inns |

在当前日益深化的流动性研究中,移动停泊点作为一种特殊的空间形态受到关注。本文以新都桥镇客栈为案例,探讨了旅游经营者主导下客栈空间建构过程及其空间意义。研究发现,新都桥客栈空间建构是在地方性与流动性的交织作用下完成的。这一复杂的空间过程既包括物理环境、经营环境、文化环境、社交环境和生活环境的建构,也着力于物质流动、社会关系流动和情感流动等流动性建构。在这一建构过程中,经营者灵活地使用了在地化与流动性策略,从而将客栈表征为具有丰富主体性特征的意义空间,即拼装的物质空间、开放的社会空间和疗愈的情感空间。

新流动性范式强调地方在不同尺度的联结作用,重视从物质、关系和情感维度来思考空间的形成[10]。本文契合了新流动性范式,为理解移动系统中的停泊点的空间性提供了新的思考和启示。其一,研究者们质疑了停泊点是“非地方”的观点,肯定了这些地点也会承接地方的历史和人类的情感[15, 16]。例如一些机场通过书写机场或飞机演化的历史而成为怀旧的地方景观,或通过绘画、摄影和艺术展陈成为新兴地方形象展示的窗口[29]。因此,移动系统中的停泊点既非悬浮于空中的“非地方”,也非缺乏主体意义的地方。新都桥客栈作为一个移动系统的停泊点,其空间意义从来都不是外在于本土地方的,反而是通过不断与地方产生联系,来获得一种“扎根经验”。

其二,已有研究中,停泊点的空间意义常常被简化为空间使用者的叙事表达。如在精英乘客视角下,机场成为传统地方与动态移动的混合场所[30]。相对而言,创建者的空间认知和空间策略对于停泊点的作用被弱化。经营者是新都桥客栈空间的创建者与主导者。在客栈空间建构过程中,经营者一方面植入了个人的地理想象、社会关系和情感偏好,从而赋予停泊点以丰富的主体意义;另一方面,尽管客栈空间的建构有赖于多元主体的参与[26],但经营者是连接客栈不同相关主体的关键。正是由于他们的积极引导,各主体得以展开密切的互动,共同构建了客栈空间。

其三,在相关旅游地的案例研究中,地方性常常被认为是主体进行空间生产的产物[31],而流动性则多呈现为一个外部性的视角[32]。然而,在地化和流动性不仅是主体空间感知或具身体验的结果,也可以作为主体进行空间建构的一种策略。在本文案例中,经营者灵活运用这两种策略进行新都桥客栈的空间建构,并通过与多元主体的互动交流,在内外两个向度上都极大地延展了客栈空间范围,使之由一个微观的场所演化成为一个流动的地方。

致谢: 本文终稿受益于审稿专家提出的修改意见,上海师范大学旅游学院朱璇教授给予的宝贵建议对本文亦有贡献,在此致谢。| [1] |

高波. 全球化转型发展与中国角色[J]. 浙江工商大学学报, 2022, 36(2): 85-101. [Gao Bo. Transformation and development of globalization and China's role[J]. Journal of Zhejiang Gongshang University, 2022, 36(2): 85-101.] |

| [2] |

唐顺英, 周尚意. 浅析文本在地方性形成中的作用: 对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. 地理科学, 2011, 31(10): 1159-1165. [Tang Shunying, Zhou Shangyi. Roles of text in placeness construction: Analysis on core literature of cultural geography in recent years[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(10): 1159-1165.] |

| [3] |

Relph E. Place and Placelessness[M]. London: Pion, 1976.

|

| [4] |

Massey D. Space, Place and Gender[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994: 146-173.

|

| [5] |

Sheller M. From spatial turn to mobilities turn[J]. Current Sociology, 2017, 65(4): 623-639. DOI:10.1177/0011392117697463 |

| [6] |

Hannam K, Sheller M, Urry J. Editorial: Mobilities, immobilities and moorings[J]. Mobilities, 2006, 1(1): 1-22. DOI:10.1080/17450100500489189 |

| [7] |

解佳, 孙九霞. 旅游流动中停泊的意义: 移动性视角下的青年旅舍研究[J]. 旅游科学, 2019, 33(4): 32-46. [Xie Jia, Sun Jiuxia. The role of moorings in tourism mobility: A study on youth hostel from the perspective of the mobility paradigm[J]. Tourism Science, 2019, 33(4): 32-46.] |

| [8] |

Cresswell T, Merriman P. Geographies of mobilities: Practices, spaces, subjects[J]. Social & Cultural Geography, 2012, 13(4): 422-424. |

| [9] |

Cresswell T. Towards a politics of mobility[J]. Environment and Planning D, 2010, 28(1): 17-31. DOI:10.1068/d11407 |

| [10] |

Sheller M, Urry J. The new mobilities paradigm[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(2): 207-226. DOI:10.1068/a37268 |

| [11] |

熊伟, 黄媚娇, 蔡晓梅, 等. 新流动范式下非流动性的研究进展与展望[J]. 地理研究, 2022, 41(3): 748-763. [Xiong Wei, Huang Meijiao, Cai Xiaomei, et al. Immobility under the new flow paradigm: Research progress and future prospect[J]. Geographical Research, 2022, 41(3): 748-763.] |

| [12] |

Urry J. Global Complexity[M]. Cambridge: Polity, 2003: 125-126.

|

| [13] |

Augé M. Non-places: Introduction to An Anthropology of Supermodernity[M]. London: Verso, 1995.

|

| [14] |

Arefi M. Non-place and placelessness as narratives of loss: Rethinking the notion of place[J]. Journal of Urban Design, 1999, 4(2): 179-193. DOI:10.1080/13574809908724445 |

| [15] |

Adey P. Airports and air-mindedness: Spacing, timing and using the Liverpool airport, 1929-1939[J]. Social & Cultural Geography, 2006, 7(3): 343-363. |

| [16] |

Normark D. Tending to mobility: Intensities of staying at the petrol station[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(2): 241-252. DOI:10.1068/a37280 |

| [17] |

王学基, 岳丁宜, 孙九霞. 流动力与粘滞性: 川藏公路道路旅行的空间实践[J]. 地理研究, 2023, 42(8): 2211-2224. [Wang Xueji, Yue Dingyi, Sun Jiuxia. Motility and viscosity: Spatial practices of road travel on Sichuan-Tibet highway[J]. Geographical Research, 2023, 42(8): 2211-2224.] |

| [18] |

解佳, 孙九霞, 王学基. 道路旅行中的背包客涂鸦: 空间实践与新部落的形成[J]. 地理研究, 2020, 39(7): 1640-1653. [Xie Jia, Sun Jiuxia, Wang Xueji. Backpackers' graffiti in road travel: Spatial practices and the formation of the neotribe[J]. Geographical Research, 2020, 39(7): 1640-1653.] |

| [19] |

罗秋菊, 冯敏妍, 蔡颖颖. 旅游发展背景下民居客栈的空间生产——以大理双廊为例[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 927-934. [Luo Qiuju, Feng Minyan, Cai Yingying. The production of space in home inns under tourism development: A case study of Shuanglang town in Dali[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(6): 927-934.] |

| [20] |

刘宏芳, 明庆忠, 韩璐, 等. 民族古镇地方性生产中的旅游空间不正义表征及发生过程探究[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 55-61, 155. [Liu Hongfang, Ming Qingzhong, Han Lu, et al. The representaion and generating mechanism research of tourism spatial injustice in ancitent ethnic towns[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 55-61, 155. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.04.007] |

| [21] |

蔡晓梅, 卜美玲, 吴泳琪, 等. 制造异托邦: 大城市周边乡村民宿集群的空间演变与机制——以深圳市较场尾为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(11): 27-39. [Cai Xiaomei, Bu Meiling, Wu Yongqi, et al. Manufacturing heterotopia: The spatial evolution and mechanism of the rural homestay clustering located around large cities: Case of Shenzhen Jiaochangwei[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(11): 27-39.] |

| [22] |

丁瑶. 康定市新都桥镇: "光影小镇"有了新"色彩"[EB/OL]. (2022-04-08)[2023-11-20]. https://www.scdjw.com.cn/article/79293. [Ding Yao. Kangding Xinduqiao: "The town of light"has a new"colour"[EB/OL]. (2022-04-08)[2023-11-20]. https://www.scdjw.com.cn/article/79293.]

|

| [23] |

陈向明. 扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J]. 北京大学教育评论, 2015, 13(1): 2-15, 188. [Chen Xiangming. The application of grounded theory in Chinese education research[J]. Peking University Education Review, 2015, 13(1): 2-15, 188.] |

| [24] |

潘虹, 唐莉. 质性数据分析工具在中国社会科学研究的应用——以Nvivo为例[J]. 数据分析与知识发现, 2020, 4(1): 51-62. [Pan Hong, Tang Li. Qualitative data analysis in Chinese social science studies: The case of Nvivo[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2020, 4(1): 51-62.] |

| [25] |

吴毅, 吴刚, 马颂歌. 扎根理论的起源、流派与应用方法述评——基于工作场所学习的案例分析[J]. 远程教育杂志, 2016, 35(3): 32-41. [Wu Yi, Wu Gang, Ma Songge. Review on the origin, genre and application of the grounded theory method: Case analysis based on workplace learning[J]. Journal of Distance Education, 2016, 35(3): 32-41.] |

| [26] |

蔡晓梅, 曹婧, 刘俊. 拼装理论在人文地理学研究中的应用与展望[J]. 地理学报, 2022, 77(10): 2633-2649. [Cai Xiaomei, Cao Jing, Liu Jun. The application and prospect of assemblage theory in human geography research[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(10): 2633-2649.] |

| [27] |

段义孚. 逃避主义[M]. 周尚意, 张春梅, 译. 石家庄: 河北教育出版社, 2005: 1-8. [Tuan Y F. Escapism[M]. Zhou Shangyi, Zhang Chunmei, trans. Shijiazhuang: Hebei Education Publishing House, 2005: 1-8.]

|

| [28] |

王宁, 刘丹萍, 马凌, 等. 旅游社会学[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 125-126. [Wang Ning, Liu Danping, Ma Ling, et al. Tourism Sociology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 125-126.]

|

| [29] |

Wattanacharoensil W, Fakfare P, Graham A. Airportscape and its effect on airport sense of place and destination image perception[J]. Tourism Review, 2022, 77(2): 549-569. |

| [30] |

Veronika Zuskáčová. "Where are you?": (Auto)Ethnography of elite passage and (non) -placeness at London Heathrow Airport[J]. Mobilities, 2023, 18(6): 936-951. |

| [31] |

白凯, 胡宪洋, 吕洋洋, 等. 丽江古城慢活地方性的呈现与形成[J]. 地理学报, 2017, 72(6): 1104-1117. [Bai Kai, Hu Xianyang, Lv Yangyang, et al. Study on the identity with placeness of slow living in Lijiang[J]. Acta Geographica Sinica, 2017, 72(6): 1104-1117.] |

| [32] |

刘沛林, 刘瑞瑞, 邓运员, 等. 想象与流动: "第三空间"的旅游体验与地方意义建构——以凤凰古城短居旅游者为例[J]. 人文地理, 2023, 38(6): 15-22, 124. [Liu Peilin, Liu Ruirui, Deng Yunyuan, et al. Imagination and mobility: Tourism experience and construction of local meaning in the 'third space': A case study of Fenghuang ancient town[J]. Human Geography, 2023, 38(6): 15-22, 124. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2023.06.003] |