2. 华南师范大学 粤港澳大湾区村镇可持续发展研究中心, 广州 510631;

3. 韩山师范学院, 潮州 521041

2. Center for Sustainable Development of Villages and Towns in the Guangdong-Hong Kong-Marco Greater Bay Area, South China Normal University, Guangzhou 510631, China;

3. Hanshan Normal University, Chaozhou 521041, China

20世纪90年代末,受到英国国际发展部(DFID)大力推动可持续生计方法的影响,生计成为发展研究的中心议题,并致力于扶贫战略,以降低低收入者的脆弱性,增强其可持续性[1]。然而,可持续生计方法(Sustainable Liveli‐ hoods Approach)受到广泛欢迎的同时也饱受批评,主要是存在过于物质化[2]、忽视权力关系[3]、聚焦于地方而缺乏对跨地方性空间的关注[4]等方面的缺陷。其中缺乏对跨尺度空间的关注使可持续生计方法无法捕捉到生计的动态变化和实际发展状况,极大削弱了其作为一种大规模干预性工具的运用效果。面对可持续生计方法与流动性的网络社会之间日益紧张的矛盾关系,著名的生计研究学者Scoones提出要将尺度作为生计方法的核心要素[5]。生计的尺度视角实质上强调以网络关系、流动性、连接为表征的跨地方空间的重要性,这必然要求生计研究摆脱地方空间的限制。总之,从跨地方性(Translocality)视角解读生计已成为当前生计研究的焦点内容和发展方向。

尽管生计方法已经广泛应用于农村和城市发展、生态环境和气候变化、自然资源保护和可持续发展等多个领域[6-13],但作为农村发展思想和实践的核心,生计方法主要用于理解农村的发展和变革,农村生计(Rural Livelihood)也成为一个专用术语用于解释农村家庭为谋生而采取的各种生计战略以及产生的多样性的生计结果[14]。生计多样化、异地化、流动化已成为全球农村尤其是南方农村无法回避的现实,但生计研究仍然秉持着以地方性为中心的思维,对跨地方生计(Translocal Livelihood)缺乏应有的关注[15]。此外,农村生计面临的第二个显著变化是如何建立更具有恢复力的生计,这与相当部分农村已摆脱绝对贫困的现实密切相关,尤其是我国于2020年取得脱贫攻坚战的完全胜利之后,解决农村相对贫困已成为最迫切的任务[16, 17]。可持续生计方法作为大规模的干预性工具,可有效应对绝对贫困但无法处理相对贫困问题,因为相对贫困更强调农村家庭获取社会资本尤其是跨地方社会资本的能力,而跨地方生计策略已成为应对相对贫困,实施乡村振兴战略的重要手段[18]。总之,农村生计变革的现实和实践乡村振兴战略迫切要求运用跨地方的生计思维和方法。

生计研究的发展趋势和农村生计的现实需求要求转变生计思维,重视对跨地方生计的研究。以赵雪雁为代表的地理学者已经充分认识到应加强生计跨尺度问题的研究,为跨地方生计研究指明了方向[19]。魏雷和朱竑探讨了云南新华村非物质文化遗产的跨地方实践,强调非遗实践的跨地方聚合与本土生计的关联[20]。黄清燕和白凯揭示了陕西袁家村生产经营活动的跨地方实践,认为有必要从跨地方性视角理解地方产业变革[21]。尽管这些学者均强调了跨地方性视角对农村生计的影响,但并未明确提出跨地方生计的概念,也未对其开展系统梳理和理论研究。为进一步推动并创新生计研究,本文明确将跨地方性与生计结合起来,以农村为场域,遵循跨地方生计是什么、为什么,怎么做的逻辑思路,对跨地方生计产生的源起、概念、关键要素以及研究议题进行系统梳理,力求为农村生计研究提供新的理论和方法。需要注意的是,尽管跨地方生计是一种常见的生计策略,但将其看作理论方法最近才被提出和重视[22]。作为生计研究的一个新生概念,跨地方生计最突出的特征是强调行动者能动性和社会结构二重性的统一,对理解农村发展和农村家庭生计恢复力建设十分关键[23]。跨地方生计的核心是跨地方社会网络(Translocal Social Networks),它本质上是一种关系思维,强调跨地方社会网络对农村家庭生计变革的作用。跨地方生计的研究方法与可持续生计方法有着显著不同,它以多地点的社会调查为基础,以参与性的社会网络分析方法为方法[24]。跨地方生计在空间上表现为多个方面,如乡村—乡村、城镇—城镇、乡村—城镇,但城乡循环流动性生计最为典型,涉及群体最为庞大,产生的影响最为深远。因此,跨地方生计以农村家庭迁移为主要研究对象,从社会文化地理视角理解和推动我国农村的跨地方生计研究,有助于提升社会文化地理学的实践指导意义,为国家战略和发展需求服务。

2 跨地方生计的源起生计研究的重心在于推动农村发展,农村发展是农村研究的核心[25]。农村发展研究最初聚焦贫困问题,1990年代末以后,逐步开始关注与迁移相关的问题,尤其是发展中国家的内部迁移现象,如游牧、循环流动、外出务工、易地搬迁等[26]。内部迁移也逐步成为大部分农村家庭重要的生计战略,是生计多样化的重要形式。内部迁移通常是临时性的、循环性的空间流动,但仍然涉及起源地和目的地的社会空间转变,与跨国迁移并没有实质性的差异。尽管内部迁移对农村发展的影响已不可忽视,但大量研究仍然局限于地方性的农村空间,很少用跨地方性视角去看待和理解这种跨社会空间流动与农村发展的关系,这主要源于迁移与农村发展研究存在两个明显的陷阱:“发展陷阱(Development Trap)”[27]和“领域陷阱(Territorial Trap)”[28]。

2.1 发展陷阱迁移已成为人们日常生活中的一部分,联合国《2030年可持续发展议程》肯定了移徙对可持续发展的贡献,并首次明确将其纳入全球发展目标[29]。迁移也是农村越来越重要的一种现象,对农村发展具有积极和消极双重作用。乐观者将迁移理解为农村家庭的理性选择,移民通过比较起源地和目的地的不同机会和收益以制定是否迁移的决策,而迁移的结果有利于缩减地区差距,实现区域平衡。悲观者认为迁移不仅无法实现区域平衡,还拉大了区域之间的发展差距。迁移与农村发展相互矛盾的观点反映了不同理论话语的辩论,迁移研究掉进了“发展陷阱”。正如De Haas所说,迁移与发展之间的辩论像钟摆一样来回摆动,从而增加了人们对迁移、流动的矛盾认识[27]。“发展陷阱”本质上是将迁移起源地和目的地作为独立的区域,从单个区域维度理解迁移现象。随着一些学者尝试用跨地方社会空间来理解迁移现象,迁移被看作在起源地和目的地循环流动的连续空间[30]。

跨地方社会空间视角下的迁徙不再是单一的、单向的流动,而是在跨越多个地方空间的循环,它们由紧密的社会关系和日常实践连接在一起。至此,迁移研究越来越强调跨地方社会网络对起源地社会发展的影响,跨地方社会网络也成为迁移研究的关键要素,在解释迁移系统动态变化中发挥着重要作用[31]。跨地方社会网络在迁移研究中的突出地位与以行动者为导向的生计研究不谋而合,跨地方社会网络作为生计资本的重要组成部分,被视为一种重要资源,可有效应对危机和脆弱性事件。然而,可持续生计方法视角下的生计以地方性空间为中心,忽视了日益频繁流动引发的跨地方社会网络对生计的影响,这迫切需要从跨地方性视角理解生计战略和生计安全。

2.2 领域陷阱迁移通常被理解为在不同地区之间的各种移动,不同地区之间存在各种边界,迁移意味着跨越边界。边界被认为是社会空间得以区分的重要特征,这意味着边界是稳固的、差异性的社会空间,即边界具有稳定性的特征[32]。边界的稳定性使得人们将社会空间看作是固定的、静止的,迁移研究也将固定空间视为自然的,迁移意味着进入新的社会空间并与之前的社会空间分割[33]。固定空间的认识使迁移研究掉进“领域陷阱”的误区,迁移被认为是非正常的,迁移破坏了社会空间的固定性,迁移到另一个社会空间也将被固定[34]。“领域陷阱”使得迁移研究常常被固定在地方,难以识别外部空间对地方的影响,也割裂了流动性社会的现实。正如McDowell和De Haan认为迁移研究应摒弃“久坐主义”和“绝对静止”的空间偏见[28]。

城乡流动作为农村内部迁移的重要方向也受到“领域陷阱”的影响。城市和农村被理解为二元的,是两种截然不同的社会空间,这种认识极大忽视了两者的连接性[34]。显而易见,有必要将城市和农村看作由跨地方社会网络连接的功能性空间,从跨地方社会网络的视角理解城乡流动,破除农村生计立足农村自身的偏见认识,从城乡功能互补的角度理解农村生计。

3 跨地方生计的概念相对于久坐不动和以地方为中心的生计研究,跨地方生计扩展了生计研究的跨地方性视角。一方面,流动性是当前人类生活不可或缺的一部分,久坐不动、固守地方、封闭边界的生计已变得越来越不可行;另一方面,跨地方性的概念强调了流动和不动行动者在迁移起源地和目的地同时存在的情境,多地点生计已成为行动者重要的生计策略[35]。跨地方生计强调了地理上遥远但社会联系紧密的地方之间的相互依存关系,地方与地方的连接关系主要通过跨地方的社会网络来实现,跨地方社会网络促进了物质和非物质的流动,包括人员、资源、思想和知识的流动,因此被看作建立农村生计恢复力的重要手段[36]。

3.1 地方性地方性(Locality)是文化地理学中的一个关键概念,强调特定地点或区域所具有的文化特征、社会实践和身份感[37]。这一概念关注了地理空间和文化的相互作用,突出了地方在个体和社群生活中的重要性。地方性不仅仅是地理位置的物理概念,更是一种社会建构,涵盖了地方的历史、记忆、符号以及人们对其赋予的意义[38]。文化地理学关注地方性如何在社会中塑造和被塑造,以及在空间中的表现方式,包括地方的象征性、表演性和日常实践[39]。地方性的研究还探讨了全球化、流动性和地方之间相互关系对地方的影响,以及地方性如何在这些动态中变化和被重新定义[40]。

地方性具有以下一些基本特征:从范围上,关注的是一个相对较小的地理范围,例如个体社区、城市或地区;从焦点上,关注特定地点的独特性和局部发展,强调本地文化和特征;从依存性上,通常涉及在特定地点形成的自给自足的特征。地方性聚焦地方空间的优势受到发展政策制定者和规划者的青睐,例如可持续生计方法着重关注了生计与地方性空间的互嵌关系。然而,地方性与全球流动之间常常产生冲突,过于聚焦地方往往会忽视跨地方流动对地方的影响,传统生计研究也由于缺乏对跨尺度的关注而受到越来越多学者的批判[20]。

3.2 跨地方性传统生计研究聚焦于地方的缺陷难以客观揭示农户生计的动态变化,迁移研究中遭遇的“发展陷阱”和“领域陷阱”偏见制约了对农村生计的客观认识和判断,而跨地方性视角有助于克服这这些偏见。跨地方性与地方性相对应,不仅关注地方与地方,起源地与目的地,还关注连接,以及由连接带来的流动与不流动的社会空间结构。跨地方性正成为一个日益流行的概念,成为多学科关注的焦点,如地理学[[35, 36],历史和区域研究[41, 42],民族学和人类学[43],发展研究[15]。跨地方性与跨国主义密切相关,自1990年代后,跨国主义研究不再局限以民族国家界线为分析焦点,而是关注越界的其他方面和社会空间中人类迁移引起的各种变化,反映了“地方与地方关系”的重要性。随之,诞生了跨地方性的概念。

Freitag and von Oppen将跨地方性看作一种“描述工具”,是由一系列循环性和地点之间的转移形式引起的所有现象[42]。Appadurai提出了“全球文化经济学”概念,关注全球化时代的跨地方性[44]。Hanner强调了跨地方性是超越国家边界的社会和文化网络的一部分[45]。Greiner认为,跨地方性可理解为由移民创造的多向和重叠网络,这些网络促进了资源、实践和思想的流通,从而对地方产生影响[43]。由此可知,跨地方性是连接移民起源地和目的地社会空间的动态依存关系[46]。跨地方性有一个显著特征,即强调地方到地方的动态关系。换言之,跨地方性不仅包括特定地区之间的流动性,而且包括各种流动所产生的相互联系,并因此而形成一种跨越边界和距离的结构。因此,跨地方性的重心是研究空间流动性和地方性之间的相互关系[47]。

跨地方性对流动、迁移、农村发展等研究具有较大的意义。首先,跨地方性根据经验现实质疑和反思了地理上的二元空间现象,如起源地和目的地,城市和农村,中心和外围等[48]。其次,跨地方性以行动为导向,关注行动者的社会生产和再生产,这对观察社会空间过程的路径依赖和时空变化提供了切入点[49]。第三,跨地方性提供了一种理解不同空间的关系视角,而空间关系不仅局限在传统的垂直尺度,还强调“互联场所”的网络尺度,即关注地方到地方的动态关系[42]。第四,跨地方性为研究不流动或者少流动的人提供了视角,将流动和不流动的行动者、移民和非移民均纳入考虑之中[36]。最后,跨地方性没有抛弃地方性,仍然强调地方环境和条件变化对生计的影响,它提醒人们注意跨地方流动与地方环境变化之间的关系,从而有助于理解和分析地方环境为什么以及如何变化[50]。

总之,跨地方性强调了地方之间的相互依存性、网络关系和连接功能。它超越了局部限制,强调了跨越地理边界的关系和相互作用[51]。相比地方性,跨地方性跨越地理空间的范围更大,涉及国家、区域甚至全球尺度。地方性和跨地方性的本质区别是是对地理和社会现象不同尺度的关注。跨地方性的优势凸显了跨地方生计视角对推动生计研究的重要意义,地理学有必要深化跨地方生计研究。

3.3 跨地方生计可持续生计方法作为农村发展研究中的一个重要分析框架,能够深入地理解农村家庭的生计状况以及采取的生计战略,为外部干预提供了切入点[52]。但可持续生计方法聚焦于微观的家庭层面,将生计场域限制在地方性空间,忽视了农村家庭的空间流动性和迁移性的生计策略,这与农村家庭生计多样化的事实产生了偏差。对于全球南方农村家庭而言,由远距离迁移组成的社会网络已成为保障其生计安全的重要基础,然而,陷入空间容器偏见的传统生计研究很难解释全球南方农村这种独特的流动现象[53]。

跨地方性的概念建立了地方性与流动之间的连接关系,是网络时代的一个重要视角。跨地方性的优势很快被应用到实证研究之中,尤其是与生计研究相结合。生计方法和跨地方性视角之间是相互促进的,为开展跨地方生计研究奠定了更科学的理论基础。一方面,生计方法为跨地方实践提供了行动者能动性为导向的方法论,地方行动被注入到跨地方性研究之中[54]。另一方面,跨地方性视角能够更好地理解迁移和跨地方社会网络对生计战略和生计安全的作用[55]。生计方法和跨地方性的结合得到学界的高度重视,并产生了一系列专用术语。例如,多地生计[56]、跨国生计[57]、以及跨地方生计[58]等。这些术语中,跨地方生计最为典型,它是基于网络关系的视角,即对跨地方社会网络的关注。

跨地方社会网络是理解跨地方生计的关键,它由不同地方行动者通过日常生活实践组成的相对稳定的社会网络构成。社会网络具有弥补其它生计资本的限制并创造新机会的能力,行动者通过利用社会网络能有效获取生计资源,从而增强应对日常生存实践、适应社会与环境变化,创造生计变革的能力[22]。然而,在流动日益加快的社会,仅仅依赖地方网络资源,行动者很难维持正常的生计需求,而通过多个地方的网络连接组成跨地方社会网络,生计资源进一步得以流通和共享,行动者的生计恢复力也得以大为提高[24]。家庭(农户)作为生计分析的中心单位,是构建社会网络的重要载体,而跨地方家庭(Translocal Household)也成为跨地方社会网络的分析单位,跨地方社会网络分析实质上是对跨地方家庭建构的社会网络进行分析[24]。因此,跨地方生计可以定义为,跨地方家庭为谋取日常生活实践而采取的跨地方策略或行动,这种行动是通过协调利用跨地方的社会网络资源以形成功能互补的生计实践,跨地方社会网络构建是跨地方生计实践的核心构成[59]。

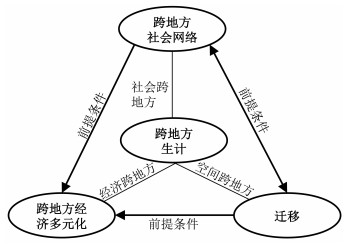

4 跨地方生计的关键要素通过跨地方性和跨地方生计的概念可得知流动社会的现实需要超越空间容器思维,从跨地方社会网络视角理解家庭的生计策略。对于农村家庭而言①,跨地方社会网络视角回答了跨地方生计的必要性和路径依赖,但没有回答为什么跨地方生计是农村家庭重要的生计策略。即使跨地方生计是现实需要,但并不一定被农村家庭所采纳,因为在面对风险和不确定的情况下,农村家庭的跨地方行动有着自身的逻辑目标,其生计策略总是情景化的,因脆弱性背景差异而显著不同[46]。尽管农村家庭的生计策略常常遵循着利益最大化的逻辑目标,但并不是对所有家庭均有效[48]。农村家庭还习惯遵循风险最小化的逻辑目标,对于脆弱性程度较高的农村家庭更为常见[60]。农村家庭为实现风险最小化的生计行动目标,常常采取3种风险分散策略:经济风险分散、社会风险分散以及空间风险分散[61]。这3种风险分散分别表征着跨地方经济多样化、建立跨地方社会网络和迁移3种生计策略,它们共同组成了跨地方的生计行动,是农村家庭跨地方生计得以进行的关键要素。跨地方生计要素之间存在密切联系,三者互为前提和条件,构成了农村家庭跨地方生计策略的重要组成(图 1)。

|

图 1 跨地方生计的关键要素 Fig.1 The Key Elements of Translocal Livelihood |

跨地方生计要素对农村家庭生计产生重要影响,影响既有积极的一面,也有消极的一面。例如,跨地方经济多元化可能倾向于非农领域的多样化,会诱发农业劳动力的转移,从而增加农业衰败的风险[62]。同时,由于大部分区域农村的劳动力存在过剩问题,农业生产也呈现季节性特征,这为跨地方经济多元化创造条件和必要性。跨地方生计策略对农村家庭产生的影响还包括内部分化问题,对脆弱性程度不同的家庭造成的影响显著不同。尽管跨地方生计要素产生的影响具有差异性,但均对跨地方生计策略的实施产生重要影响,三者都揭示了跨地方生计为何成为可能。建立跨地方社会网络在跨地方生计要素中起着纽带作用,它使其它两者成为可能,同时也可揭示跨地方生计的运行过程。通常而言,跨地方生计分析主要是通过揭示跨地方网络的社会空间模式实现的[43]。总之,跨地方社会网络是农村家庭跨地方生计战略的先决条件,对于协调家庭内部和外部的社会关系均起着关键作用。跨地方社会网络将不同地方的机会联系起来,它承担了市场经济和国家干预之外的生计安全保障功能。因此,建立跨地方社会网络是实施跨地方生计策略的关键要素。

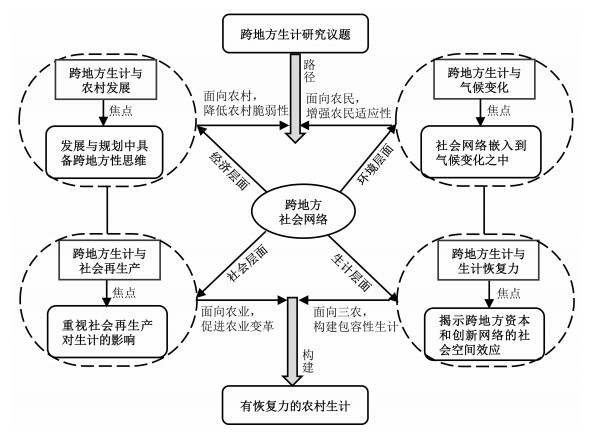

5 跨地方生计的研究议题跨地方社会网络作为跨地方生计的关键因素,通过对跨地方社会网络进行分析可全面了解跨地方生计是如何运行的以及产生的影响和效应。结合跨地方社会网络特征,可对跨地方生计的研究议题进行归纳,主要包括跨地方生计与农村发展、气候变化、社会再生产以及生计恢复力4个领域(图 2)。4个议题之间存在紧密关系,共同致力于建立更具有恢复力的农村生计,并为跨地方生计开展理论研究提供实证经验。

|

图 2 跨地方生计的研究议题 Fig.2 A Research Topic of Translocal Livelihood |

生计是农村发展研究的中心议题,跨地方生计也主要是面向农村发展问题。跨地方生计既是农村发展过程中的一种生计策略,也是推动农村发展的一种生计思维。作为一种生计策略,跨地方生计主要通过城乡循环流动来实现。作为一种生计思维,跨地方生计启示农村发展与规划中要有跨地方性思维[22]。对于大部分发展中国家而言,农村和城市被视为两个独立的空间实体,有着不同的发展动力。城乡二元思维下的农村发展若遇到问题,其解决方案主要立足于当地情景,这样会掩盖根本的结构性原因。有必要将农村和城市视为一个复杂的系统,两者存在相互协作和互补功能[2]。发展国家大部分农村的日常生活实践表现为日常生存实践,这是一种在风险和不安全条件下生活和行动的方式,也是农村家庭将风险降至最低和应对危机的战略选择。Benz讨论了巴基斯坦北部落后农村为应对当地的限制性因素,通过跨地方社会网络实现了生计变革[63]。生存实践型的生计越来越依赖于跨地方社会网络,导致社会空间与地理空间的分界并不一致。因此,在看待农村问题时,必须将跨地方社会网络置于理解和认识农村发展与规划的中心[64]。

农村生计的跨地方性意味着以能动性为导向的贫困和脆弱性研究的视角需要改变。然而,大量研究仍然是本地或区域性的案例研究,将重心放在地方空间上,意味着研究所调查的地方或区域环境只能作为整体背景的部分来理解。为了分析农村生计系统和农村家庭的生计策略以及结果,跨地方社会网络视角应被作为中心方向,贫困和脆弱性研究也有必要树立跨地方视角。Islam and Herbeck在分析孟加拉国渔民迁徙的原因和结果时发现,地方脆弱性导致了渔民的迁徙,而迁移导致了跨地方社会网络的出现,进而提高了渔民们的生计能力并推动了起源地的发展[65]。总之,跨地方生计思维有助于更客观、全面地理解农村发展,侧重从经济层面助力农村发展与规划,降低其脆弱性,为构建有恢复力的农村生计提供思想指引。

5.2 跨地方生计与气候变化人们越来越关注气候变化对人类流动模式的影响以及可能造成的挑战。然而,在过去的几十年里,大多数注意力都集中在气候变化如何成为迁移的驱动因素,政策建议也侧重于防止或减少迁移,因为迁移通常被视为问题或威胁。新千年以来,人们不再将迁移视为缓解气候失败的结果,而是越来越多地将其视为适应战略[66]。来自农村生计研究的大量实证证据表明,在应对包括环境压力在内的多种风险时,迁移是农村家庭的重要生计策略[55, 56]。这导致人们越来越多地接受“迁移即适应”的观点。尽管如此,“迁移即适应”有几个缺点:狭隘地将迁移作为应对环境风险的适应性反应,忽视了其它迁移形式的影响;没有分析农村家庭如何应对环境变化,忽视了恢复力的建设过程。

为了克服这些缺点,一些学者提出了应对气候变化的跨地方生计视角。跨地方生计理解气候变化主要有两个功能:将流动性(或不流动)理解为社会关系嵌入到气候变化中的结果,应在气候变化的背景下制定、管理和规范流动性,并从流动正义角度看待“迁移即适应”;强调行动者在地方与跨地方之间同时存在连通性和反馈关系[67]。跨地方生计视角克服了适应研究将社区和家庭概念化为互不相连的空间实体,强调跨地方社会网络的关联功能以增强跨地方家庭的适应能力。Singh的研究证明了印度南部农村家庭通过利用跨地方社会网络的连接和反馈功能,有效实现了家庭风险管控,是适应气候变化的有效干预措施[68]。总之,跨地方生计有助于公平、规范的理解气候变化与农村家庭生计的互嵌关系,侧重从环境层面助力农村家庭的适应能力,为构建有恢复力的农村生计提供行动指南。

5.3 跨地方生计与社会再生产社会再生产在理解农村发展和农业动态变化上具有重要意义。首先,社会再生产与无偿的社会互助工作有关,例如,互助、借款、送礼、交往是自给农业的重要内容,葬礼和婚礼是维持与亲属社会联系的重要媒介。其次,社会再生产与家庭生计有关,如购买和准备食物、获取能源和水源、育儿和养老等工作是生计实践的一部分,同时也构成了社会再生产的组成部分,尤其是以照料工作为核心的社会再生产是农村家庭实施生计策略的重要组成部分。社会再生产单纯依靠农业难以实现,而跨地方生计战略成为重要的替代选择方案[69, 70]。

Jacka在分析中国农村的农业变化时,提出了一个跨地方家庭社会再生产的分析框架,认为跨地方社会网络是满足农村家庭照料需求的重要手段[69]。Green在对柬埔寨农业的调研中发现,为保障家庭的社会再生产,农村家庭实施了跨地方的生计战略,尽管这种生计战略由于无法较好的适应城市环境而存在不稳定性,但它是满足家庭社会再生产的重要选择[70]。总之,社会再生产与跨地方生计存在密切关系,跨地方生计研究应密切关注社会再生产,而不能仅仅局限于农业转型、土地利用等生产领域。跨地方生计聚焦社会再生产领域有助于深化对农业转型和变革的认识,避免生计研究过于关注农村而忽视农业,为构建有恢复力的农村生计提供新思路。

5.4 跨地方生计与生计恢复力跨地方生计与生计恢复力之间存在密切关系,它们共同组成了跨地方生计恢复力。跨地方生计恢复力已经成为生计恢复力研究的重要内容和方向。它试图将迁移、跨地方性、生计恢复力3个概念结合起来,认为迁移引导的跨地方生计策是农村家庭进行生计恢复力建设的重要途径。跨地方生计恢复力分析的核心仍然是跨地方社会网络,跨地方社会网络提高了农村家庭应对和适应风险所需的资源、知识和想法,从而具有促进农村生计恢复力的潜力[71]。

跨地方社会网络证实了农村生计在市场和国家干预过程中日益商业化和正规化的事实。在农村转型的过程中,地方之间紧密的网络联系成为跨地方生计的重要支撑[72]。跨地方社会网络是以位于不同地理位置的机构和非机构行动者之间的相互作用为特征的,这些行动者通过非正式或正式的地方和跨地方关系连接在一起。从跨地方社会网络视角理解农村生计恢复力有利于揭示跨地方资本和创新网络的社会空间模式、流动如何通过跨地方社会网络进行变化、网络特征如何与农村生计恢复力相关联。Rockenbauch等在研究泰国北部的农村发展时,认为跨地方资本和创新网络有利于理解迁移背景下农村家庭的生计恢复力状况[73]。通过采用跨地方社会网络视角,可充分捕捉农村生计恢复力的结构特征,有利于揭示农村家庭应对、适应、并改变生计的能力,从而维护和提高生计恢复力。总之,跨地方生计可以深化生计恢复力的研究方向,深刻解读农村、农业以及农民问题,并力求协调农民与国家、社会的关系,为构建包容且有恢复力的农村生计提供全面方案。

6 结论与展望本文通过对跨地方生计的源起、概念、关键要素以及研究议题进行梳理,发现跨地方生计具有重要的理论意义和应用价值。跨地方生计既是一项常见的生计策略,也是一种新的生计分析方法。作为生计策略,它对发展中国家的农村发展与政策规划具有启示作用;作为生计分析方法,它扩展并创新了生计研究视角和方向。跨地方生计使聚焦地方性空间的生计研究向跨地方性空间转变,在关注地方性的同时,还关注地方与地方的连接关系和由此带来的流动与不流动的社会空间结构。跨地方生计呼应了新流动范式,克服了迁移与发展研究中出现的“发展陷阱”和“领域陷阱”误区。跨地方生计的关键要素是跨地方社会网络的连接功能,它有助于增强对跨地方生计与农村发展、气候变化、社会再生产和生计恢复力等研究议题的理解。跨地方生计作为一个新概念,在国内的关注和应用还存在不足,以后还需要从以下4个面向加以强化,以形成具有中国特色的跨地方生计研究体系。

(1)强化跨地方生计在脆弱区农村实施乡村振兴战略中的应用价值,夯实生计研究基础。生计研究聚焦低收入者谋生的能力,这意味着生计与脆弱性紧密相关。脆弱性的生计往往与脆弱的区域环境有关,对脆弱区农村开展生计研究十分重要。脆弱区农村很难依靠地方资源直接实现发展的能力,往往需要借助跨地方资源间接获取发展的动力[61]。例如,原集中连片贫困区之一的乌蒙山区,存在生态环境脆弱、石漠化严重、“一方水土养不活一方人”等问题。通过大规模的劳务输出(跨地方务工)措施,大量农村家庭的生计困境得以缓解,生计能力得以提升[74]。对于脆弱区农村而言,实施乡村振兴战略要树立跨地方性的思维,尤其是要利用城乡融合功能提高乡村发展能力。秉持安全最大化的行动逻辑,脆弱区农村的农村家庭常常实施跨地方的生计战略,以充分利用内外资源,获取更多的生计资本,并反哺农村,为乡村振兴战略实施注入资金和人力支持。跨地方生计启示脆弱区农村在实施乡村振兴战略中要破除地方性思维,将跨地方性思维融入到乡村规划和政策制定之中。跨地方生计研究的重心是跨地方实践对地方的影响,脆弱区农村的发展亟需跨地方行动的反哺,这与乡村振兴战略强调动员各种资源反哺农村相一致。开展脆弱区农村研究深刻把握了跨地方生计研究的初衷和重心,对推动农村高质量发展具有重要现实意义。脆弱区农村的跨地方生计研究是生计研究的重点,有利于夯实生计研究基础。

(2)将社会网络分析方法融入跨地方生计的研究方法之中,革新生计研究范式。当前国内的生计研究主要采用可持续生计框架,数据来源以特定地理空间的生计资本资料为基础,生计资本数据偏向经济属性,缺乏对社会资本数据的量化,具有生计分析失真的风险。一方面,将生计数据定位在固定的地理空间,忽视了流动性的社会空间对生计机会的影响;另一方面,过度强调经济资本,忽视社会资本的功能,很难解释农村家庭在安全理性背景下的生计选择和演变过程。例如,根据中国流动人口社会融合调查数据,农民工外出务工更倾向利用社会网络资源,社会网络是农民工传递就业信息和实现就业的重要渠道[75]。社会网络分析方法强调对多地点生计资本数据的搜集,并通过跨地方社会网络的连接功能将多地生计数据进行比较、整合,借助社会网络分析工具,实现社会资本空间结构的可视化,进而对农村家庭的生计状况进行客观、准确的描述和分析[76]。运用社会网络分析方法也增强了跨地方生计研究的严谨性,一些研究将行动者在目的地进行的生计活动作为跨地方实践的中心,忽视了跨地方实践对起源地的影响,无法全面揭示跨地方生计强调地方与地方的连接关系[21, 47]。而社会网络分析方法关注起源地和目的地,将两者联系起来考虑跨地方实践,对推动跨地方性和生计研究均具有重要意义。社会网络分析方法使聚焦地方性的生计研究转向跨地方性,为革新生计研究范式提供了方法论工具。

(3)重视社会再生产对跨地方生计的影响和效应,扩宽生计研究领域。生计研究主要集中在生产领域,如探究生计转型与土地利用[77]、农户生计与生态补偿[78]、生计多样性与农村居民点整治[79]等,很少探讨与社会再生产之间的关系。实际上,社会再生产与生计变革密切相关,甚至会产生根本性的影响。如农业种植女性化[80]、教育移民[81]、儿童照料与土地动态变化[69]等。一些实证研究证明,社会再生产是跨地方生计的重要驱动力[70]。例如,为了让孩子接受更好的教育,支持儿女成家立业,相当数量农村家庭选择了跨地方生计策略。为了赡养老人、照料孩子,跨地方生计呈现城乡循环流动的特征[69]。这些例子充分说明社会再生产的重要作用,但常常被忽视,影响人们对跨地方生计影响机制和效应的准确把握。社会再生产有着丰富的内涵,它是社会文化地理学的重要研究内容。引入社会再生产,不仅可强化社会文化地理学的应用价值,还有利于扩宽生计研究领域。

(4)进一步厘清跨地方生计与生计恢复力之间的互补、互促关系,实践生计研究目标。生计研究的目标是建立包容且有恢复力的生计。跨地方生计作为一种适应性的生计战略,通过跨地方社会网络可有效提高农村家庭的应对、适应以及创新能力,进而促进跨地方生计恢复力的提升[71]。跨地方生计恢复力分析可以有效检验跨地方生计战略的效果,为跨地方生计提供客观的评价标准。例如,通过实施跨地方的经营策略,农村家庭实现了进城开店,有效实践了乡村振兴战略[21]。通过分析跨地方社会网络的空间模式,有利于更加准确的揭示跨地方生计恢复力3种能力之间的差异和共性,降低将3种能力完全分离而导致生计恢复力分析不符合实际情况的发生概率。当前对生计恢复力的评估明确区分了3种能力,事实上,3种能力之间存在交叉关系。跨地方生计将生计实践理解为一个过程,有利于更加准确的推动生计恢复力研究,跨地方生计恢复力是实践生计研究目标的重要途径。

注释:

①本文统一使用“农村家庭”而未使用“农户”一词主要有以下考虑:农户以户籍为单位,具有明显的地方色彩,抹杀了处于高度流动社会的现实情境;家庭包含了空间属性,强调了功能意义,即使在不同空间但相互履行责任和义务的组合均可被认为具有家庭的内涵。

| [1] |

De Haan L, Zoomers A. Exploring the frontier of livelihoods research[J]. Development and Change, 2005, 36(1): 27-47. DOI:10.1111/j.0012-155X.2005.00401.x |

| [2] |

McSweeney K. Forest product sale as natural insurance: The effects of household characteristics and the nature of shock in eastern Honduras[J]. Society and Natural Resources, 2004, 17(1): 39-56. DOI:10.1080/08941920490247245 |

| [3] |

Bohle H G, Fünfgeld H. The political ecology of violence in eastern Sri Lanka[J]. Development and Change, 2007, 38(4): 665-687. DOI:10.1111/j.1467-7660.2007.00428.x |

| [4] |

De Haan L J. Globalization, localization and sustainable livelihood[J]. Sociologia Ruralis, 2000, 40(3): 339-365. DOI:10.1111/1467-9523.00152 |

| [5] |

Scoones I. Livelihoods perspectives and rural development[J]. The Journal of Peasant Studies, 2009, 36(1): 171-196. DOI:10.1080/03066150902820503 |

| [6] |

苏芳, 蒲欣冬, 徐中民, 等. 生计资本与生计策略关系研究——以张掖市甘州区为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2009, 19(6): 119-125. [Su Fang, Pu Xindong, Xu Zhongmin, et al. Analysis about the relationship between livelihood capital and livelihood strategies: Take Ganzhou in Zhangye city as an example[J]. China Population, Resources and Environment, 2009, 19(6): 119-125. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2009.06.022] |

| [7] |

成得礼. 对中国城中村发展问题的再思考:基于失地农民可持续生计的角度[J]. 城市发展研究, 2008, 15(3): 68-79. [Cheng Deli. Researchon the scientific development of urban village in China: In perspective of land-losing farmers'sustainable livelihoods[J]. Urban Development Studies, 2008, 15(3): 68-79. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2008.03.021] |

| [8] |

王成超, 杨玉盛. 基于农户生计演化的山地生态恢复研究综述[J]. 自然资源学报, 2011, 26(2): 344-352. [Wang Chengchao, Yang Yusheng. Review of research on mountainous ecological restoration based on farmer household livelihood evolution[J]. Journal of Natural Resources, 2011, 26(2): 344-352.] |

| [9] |

张钦, 赵雪雁, 王亚茹, 等. 气候变化对农户的生计影响研究综述[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(9): 71-79. [Zhang Qin, Zhao Xueyan, Wang Yaru, et al. A review:Influence of climate change on farmer's livelihood[J]. Chinese Journal of Agricultural Resource and Region Planning, 2016, 37(9): 71-79.] |

| [10] |

赵雪雁. 生计资本对农牧民生活满意度的影响——以甘南高原为例[J]. 地理研究, 2011, 30(4): 687-698. [Zhao Xueyan. The impact of livelihood capital on the life satisfaction of peasants and herdsmen: A case of Gannan Plateau[J]. Geographical Research, 2011, 30(4): 687-698.] |

| [11] |

阎建忠, 吴莹莹, 张镱锂, 等. 青藏高原东部样带农牧民生计的多样化[J]. 地理学报, 2009, 64(2): 221-233. [Yan Jianzhong, Wu Yingying, Zhang Yili, et al. Livelihood diversification of peasants and nomads of eastern transect in Tibetan Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2009, 64(2): 221-233. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2009.02.009] |

| [12] |

崔晓明, 杨新军. 旅游地农户生计资本与社区可持续生计发展研究——以秦巴山区安康一区三县为例[J]. 人文地理, 2018, 33(2): 147-153. [Cui Xiaoming, Yang Xinjun. A research on farmers'livelihood assets and sustainable livelihoods development of community: A case study of Ankang in Qinling-bashan mountainous area[J]. Human Geography, 2018, 33(2): 147-153. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.02.019] |

| [13] |

何仁伟, 刘邵权, 陈国阶, 等. 中国农户可持续生计研究进展及趋向[J]. 地理科学进展, 2013, 32(4): 657-670. [He Renwei, Liu Shaoquan, Chen Guojie, et al. Research progress and tendency of sustainable livelihoods for peasant household in China[J]. Progress in Geography, 2013, 32(4): 657-670.] |

| [14] |

Chambers R. Revolutions in Development Inquiry[M]. London: Routledge, 2012: 85-93.

|

| [15] |

Zoomers A, Westen G. Introduction: Translocal development, development corridors and development chains[J]. International Development Planning Review, 2011, 33(4): 45-54. |

| [16] |

汪三贵, 刘明月. 从绝对贫困到相对贫困:理论关系、战略转变与政策重点[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2020(6): 18-29, 189. [Wang San'gui, Liu Mingyue. From absolute poverty to relative poverty: Theoretical relationships, strategic shifts and policy priorities[J]. Journal of South China Normal University (Social Science Edition), 2020(6): 18-29, 189.] |

| [17] |

刘彦随. 中国新时代城乡融合与乡村振兴[J]. 地理学报, 2018, 73(4): 637-650. [Liu Yansui. Research on the urban-rural integration and rural revitalization in the new era in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(4): 637-650.] |

| [18] |

左停, 刘文婧, 李博. 梯度推进与优化升级:脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019(5): 21-28. [Zuo Ting, Liu Wenjing, Li Bo. Gradient promotion and optimization and upgrading: A study on the effective connection between poverty alleviation and Rural Revitalization[J]. Journal of Huazhong Agricultural University(Social Sciences Edition), 2019(5): 21-28.] |

| [19] |

赵雪雁. 地理学视角的可持续生计研究:现状、问题与领域[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1859-1872. [Zhao Xueyan. Sustainable livelihoods research from the perspective of geography: The present status, questions and priority areas[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1859-1872.] |

| [20] |

魏雷, 朱竑. 地理学视角下非物质文化遗产的跨地方实践[J]. 地理学报, 2022, 77(2): 492-504. [Wei Lei, Zhu Hong. The translocal practices of intangible cultural heritage in the perspective of geography[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(2): 492-504.] |

| [21] |

黄清燕, 白凯. 陕西袁家村跨地方的乡村性生产与呈现[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 922-938. [Huang Qingyan, Bai kai. Translocal rurality production and presentation of Yuanjia village of Shanxi province[J]. Geographical Research, 2020, 39(4): 922-938.] |

| [22] |

Lohnert B, Steinbrink M. Rural and urban livelihoods: A translocal perspective in a South African context[J]. South African Geographical Journal, 2005, 87(2): 95-103. DOI:10.1080/03736245.2005.9713832 |

| [23] |

Mitra A. Migration, livelihood and well-being: Evidence from Indian city slums[J]. Urban Studies, 2010, 47(7): 1371-1390. DOI:10.1177/0042098009353621 |

| [24] |

Steinbrink M, Niedenführ H. Africa on the Move: Migration, Translocal Livelihoods and Rural Development in Sub-Saharan Africa[M]. Berlin: Springer Nature, 2019: 124-136.

|

| [25] |

Chambers R, Conway G. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21St Century[M]. Brighton: Institute of Development Studies (UK), 1992: 1-25.

|

| [26] |

林存贞, 林李月, 朱宇, 等. 跨地区生计视角下流动人口在流出地住房投资行为的时空特征[J]. 人文地理, 2018, 33(4): 43-51. [Lin Cunzhen, Lin Liyue, Zhu Yu, et al. The time-space patterns of the migrants'housing investment behavior in their origin places under thel perspective of multi-locational livelihood[J]. Human Geography, 2018, 33(4): 43-51. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2018.04.007] |

| [27] |

De Haas H. Migration and development: A theoretical perspective[J]. International Migration Review, 2010, 44(1): 227-264. DOI:10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x |

| [28] |

McDowell C, De Haan A. Migration and sustainable livelihoods: A critical review of the literature[J]. Brighton: IDS Working Paper, 1997, 1-30. |

| [29] |

武文扬. 《2030年可持续发展议程》移徙目标的人权困境[J]. 人权, 2022(5): 156. [Wu Wenyang. Human rights dilemma of migration targets in the 2030 agenda for sustainable development[J]. Human Rights, 2022(5): 156.] |

| [30] |

Faist T. Transstaatliche Räume: Politik, Wirtschaft und Kultur in und zwischen Deutschland und der Türkei[M]. Bielefeld: Transcript Verlag, 2000: 89-91.

|

| [31] |

Bohle H G. Sustainable livelihood security. Evolution and application[M]//Pachauri R K, Gnacadja L, Cutajar M Z, et al. Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009: 521-528.

|

| [32] |

后雪峰, 陶伟. 建构与批判:二战后西方边界研究进展及启示[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7): 1246-1256. [Hou Xuefeng, Tao Wei. Construction and criticism: The progress and implication of Western border research after World War Ⅱ[J]. Progress in Geography, 2021, 40(7): 1246-1256.] |

| [33] |

Verne J. Living Translocality: Space, Culture and Economy in Contemporary Swahili Trade[M]. New York: Steiner, 2012: 211-218.

|

| [34] |

Gilman N. Modernization theory never dies[J]. History of Political Economy, 2018, 50(S1): 133-151. DOI:10.1215/00182702-7033896 |

| [35] |

Conradson D, McKay D. Translocal subjectivities: Mobility, connection, emotion[J]. Mobilities, 2007, 2(2): 167-174. DOI:10.1080/17450100701381524 |

| [36] |

Brickell K, Datta A. Translocal Geographies[M]. Paris: Ashgate Publishing, Ltd, 2011: 115-119.

|

| [37] |

周尚意, 杨鸿雁, 孔翔. 地方性形成机制的结构主义与人文主义分析——以798和M50两个艺术区在城市地方性塑造中的作用为例[J]. 地理研究, 2011, 30(9): 1566-1576. [Zhou Shangyi, Yang Hongyan, Kong Xing. The structuralistic and humanistic mechanism of placeness:A case study of 798 and M50 art districts[J]. Geographical Research, 2011, 30(9): 1566-1576.] |

| [38] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu Hong, Qian Junxi, Chen Xi-aoliang. Place and identity: The rethink of place of European American human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 16. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2010.06.003] |

| [39] |

黄文炜, 袁振杰. 地方、地方性与城中村改造的社会文化考察——以猎德村为例[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 42-49. [Huang Wenwei, Yuan Zhenjie. Place, placeness and the soci-cultural investigation on urban village redevelopment: A case study of Liede villagel[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 42-49. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.03.007] |

| [40] |

钱俊希, 杨槿, 朱竑. 现代性语境下地方性与身份认同的建构——以拉萨“藏漂”群体为例[J]. 地理学报, 2015, 70(8): 1281-1295. [Qian Junxi, Yang Jin, Zhu Hong. The construction of placeness and identity in the context of China's emerging modernity:A case study of Han Chinese "drifters" in Lhasa, Tibet[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(8): 1281-1295.] |

| [41] |

Oakes T, Schein L. Translocal China[M]. Oxford: Taylor & Francis Limited, 2005: 75-86.

|

| [42] |

Freitag U, Von Oppen A. Translocality: The Study of Globalising Processes from a Southern Perspective[M]. Leiden: Brill, 2010: 78-85.

|

| [43] |

Greiner C. Patterns of translocality: Migration, livelihoods and identities in Northwest Namibia[J]. Sociologus, 2010, 60(2): 131-161. |

| [44] |

Hannerz U. Transnational Connections: Culture, People, Places[M]. Oxford: Taylor & Francis, 1996: 5-12.

|

| [45] |

Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization[M]. Minnesota: University of Minnesota Press, 1996: 32-45.

|

| [46] |

Greiner C. Migration, translocal networks and socio-economic stratification in Namibia[J]. Africa, 2011, 81(4): 606-627. |

| [47] |

曾国军, 刘梅, 刘博, 等. 跨地方饮食文化生产的过程研究──基于符号化的原真性视角[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2366-2376. [Zeng Guojun, Liu Mei, Liu Bo, et al. Research on process to translocal restaurants'culture production: Based on the perspective of sym bolization of authenticity[J]. Geographical Research, 2013, 32(12): 2366-2376.] |

| [48] |

Steinbrink M. Leben Zwischen Land und Stadt[M]. Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009: 49-56.

|

| [49] |

袁振杰, 朱竑. 跨地方对话与地方重构——从“炼狱”到“天堂”的石门坎[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 53-60. [Yuan Zhenjie, Zhu Hong. Translocal dynamic and the local reconstruction: From"purgator"to"heaven"in Shimenkan[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 53-60. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2013.02.027] |

| [50] |

后雪峰, 陶伟. 可持续性VS政治经济学:西方农村生计方法研究进展与启示[J]. 经济地理, 2024, 44(2): 145-155. [Hou Xuefeng, Tao Wei. Sustainability vspolitical economy: Research progress and implicationson Western rural livelihood approaches[J]. Economic Geography, 2024, 44(2): 145-155.] |

| [51] |

王学基, 沈世伟. 乡村旅游地"城乡两栖"群体的跨地方适应[J]. 旅游学刊, 2021, 36(10): 5-7. [Wang Xueji, Shen Shiwei. Cross-local adaptation of"urban and rural amphibious"groups in rural tourist destinations[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(10): 5-7.] |

| [52] |

King B. Spatialising livelihoods: Resource access and livelihood spaces in South Africa[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2011, 36(2): 297-313. |

| [53] |

De Haan L. Livelihoods in development[J]. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement, 2017, 38(1): 22-38. |

| [54] |

Steinbrink M, Niedenführ H. Afrika in Bewegung[M]. Bielefeld: Transcript Verlag, 2017: 124-156.

|

| [55] |

Geiser U. Understanding Poverty, Defining Interventions: Why Social Relations Need More Attention in Livelihoods Analyses and Why This Complicates Development Practice[M]. Leiden: Brill, 2017: 13-43.

|

| [56] |

Ramisch J J. "Never at ease": Cellphones, multilocational households, and the metabolic rift in Western Kenya[J]. Agriculture and Human Values, 2016, 33(4): 979-995. |

| [57] |

Bebbington A J, Batterbury S P J. Transnational livelihoods and landscapes: Political ecologies of globalization[J]. Ecumene, 2001, 8(4): 369-380. |

| [58] |

Long N. Translocal livelihoods, networks of family and community and remittances in central Peru[M]. Geneva and New York: International Organization for Migration and Social Science Research Council, 2008: 37-68.

|

| [59] |

Rockenbauch T, Sakdapolrak P. Social networks and the resilience of rural communities in the Global South: A critical review and conceptual reflections[J]. Ecology and Society, 2017, 22(1): 15-30. |

| [60] |

Scott J C. The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia[M]. Connecticut: Yale University Press, 1977: 45-56.

|

| [61] |

Barrett C B, Reardon T, Webb P. Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: Concepts, dynamics, and policy implications[J]. Food policy, 2001, 26(4): 315-331. |

| [62] |

Little P D, Smith K, Cellarius B A, et al. Avoiding disaster: Diversification and risk management among East African herders[J]. Development and Change, 2001, 32(3): 401-433. |

| [63] |

Benz A. Mobility, multilocality and translocal development: Changing livelihoods in the Karakoram[J]. Geographica Helvetica, 2014, 69(4): 259-270. |

| [64] |

Pries L. New Migration and Transnational Social Spaces[D]. Paris: Ashgate, Aidershot, 1999: 102-137.

|

| [65] |

Islam M M, Herbeck J. Migration and translocal livelihoods of coastal small-scale fishers in Bangladesh[J]. The Journal of Development Studies, 2013, 49(6): 832-845. |

| [66] |

Hunter L M, Luna J K, Norton R M. Environmental dimensions ofmigration[J]. Annual Review of Sociology, 2015, 41(1): 377-397. |

| [67] |

Sakdapolrak P, Naruchaikusol S, Ober K, et al. Migration in a changing climate. Towards a translocal social resilience approach[J]. DIE ERDE-Journal of the Geographical Society of Berlin, 2016, 147(2): 81-94. |

| [68] |

Singh C. Migration as a driver of changing household structures: Implications for local livelihoods and adaptation[J]. Migration and Development, 2019, 8(3): 301-319. |

| [69] |

Jacka T. Translocal family reproduction and agrarian change in China: A new analytical framework[J]. The Journal of Peasant Studies, 2018, 45(7): 1341-1359. |

| [70] |

Green W N, Estes J. Translocal precarity: Labor and social reproduction in Cambodia[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2022, 112(6): 1726-1740. |

| [71] |

Scheffran J, Marmer E, Sow P. Migration as a contribution to resilience and innovation in climate adaptation: Social networks and codevelopment in Northwest Africa[J]. Applied geography, 2012, 33(1): 119-127. |

| [72] |

Rigg J. Land, farming, livelihoods, and poverty: Rethinking the links in the rural South[J]. World Development, 2006, 34(1): 180-202. |

| [73] |

Rockenbauch T, Sakdapolrak P, Sterly H. Beyond the localExploring the socio-spatial patterns of translocal network capital and its role in household resilience in Northeast Thailand[J]. Geoforum, 2019, 107(1): 154-167. |

| [74] |

王克林, 岳跃民, 陈洪松, 等. 科技扶贫与生态系统服务提升融合的机制与实现途径[J]. 中国科学院院刊, 2020, 35(10): 1264-1272. [Wang Kelin, Yue Yueming, Chen Hongsong, et al. Mechanisms and realization pathways for integration of scientific poverty alleviation and ecosystem services enhancement[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(10): 1264-1272.] |

| [75] |

刘启超. 社会网络对农民工同乡聚居的影响研究[J]. 经济科学, 2020(2): 101-115. [Liu Qichao. Study on the effect of social network on homeplace-based settlement of rural-urban migrant population[J]. Economic Science, 2020(2): 101-115.] |

| [76] |

Freeman L. The development of social network analysis[J]. A Study in the Sociology of Science, 2004, 1(687): 159-167. |

| [77] |

阎建忠, 卓仁贵, 谢德体, 等. 不同生计类型农户的土地利用——三峡库区典型村的实证研究[J]. 地理学报, 2010, 65(11): 1401-1410. [Yan Jianzhong, Zhuo Rengui, Xie Deti, et al. Land use characters of farmers of different livelihood strategies: Cases in Three Gorges Reservoir Area[J]. Acta Geographica Sinica, 2010, 65(11): 1401-1410.] |

| [78] |

赵雪雁, 张丽, 江进德, 等. 生态补偿对农户生计的影响:以甘南黄河水源补给区为例[J]. 地理研究, 2013, 32(3): 531-542. [Zhao Xueyan, Zhang Li, Jiang Jinde, et al. The impact of ecological compensation on the peasants'livelihoods:A case of Huanghe River water supply area of Gannan[J]. Geographical Research, 2013, 32(3): 531-542.] |

| [79] |

陈秧分, 刘彦随, 杨忍. 基于生计转型的中国农村居民点用地整治适宜区域[J]. 地理学报, 2012, 67(3): 420-427. [Chen Yangfen, Liu Yansui, Yang Ren. Identification of China's suitable regions for rural residential land consolidation based on livelihoods transformation[J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(3): 420-427.] |

| [80] |

Chant S, Jones G A. Youth, gender and livelihoods in West Africa: Perspectives from Ghana and the Gambia[J]. Children's Geographies, 2005, 3(2): 185-199. |

| [81] |

Porter G, Hampshire K, Abane A, et al. Mobility, education and livelihood trajectories for young people in rural Ghana: A gender perspective[J]. Children's Geographies, 2011, 9(3-4): 395-410. |