2. 兰州大学 资源环境学院, 兰州 730000;

3. 阿拉善职业技术学院, 阿拉善 750306;

4. 内蒙古师范大学 政府管理学院, 呼和浩特 010022

2. College of Earth and Environmental Sciences, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3. Alxa Vocational and Technical College, Alxa 750306, China;

4. College of Government Management, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010022, China

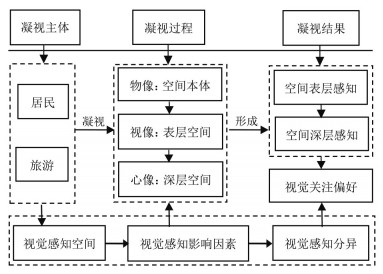

旅游空间感知研究发轫于城市空间分析,近年来受社会研究的“空间转向”与地理研究的“文化转向”影响明显[1]。随着旅游空间感知研究的愈加丰富,视觉感知被证实为旅游空间感知的主要方式[2]。它具有及时性和客观性,能够实时收集空间信息并传达给大脑。大脑将视觉中所感知到的景象进行提炼,经个人经验、偏好和情感等整修,形成对旅游空间的深层次感知[3](图 1)。与此同时,视觉分析方法也被广泛应用于感知研究中,借助地图、照片等开展眼动追踪实验日渐流行[4]。地图主要服务于旅游空间路线、标识感知研究,照片作为视觉缩影能够揭示活动者对周遭环境的凝视行为和认知[5]。诸多学者通过收集照片资料,利用眼动技术进行特殊场所如校园[4]、工业遗产地[6]等旅游空间的视觉感知研究,以透视隐匿于物理空间背后的凝视动机,即旅游凝视。眼动追踪技术实质上就是对旅游凝视行为的分析,是揭示旅游主体如何将物象转化为视像,再经由个人价值观和偏好整修成心像的一种方法[7]。利用眼动追踪技术分析旅游凝视行为,探讨居民和旅游者旅游空间感知的视觉行为特征及差异,对红色旅游地等特殊旅游空间视觉感知研究具有重要的意义。

|

图 1 理论框架 Fig.1 Theoretical Frame |

红色村落是指依托乡村聚落空间,以红色文化信息单元为核心的地域空间有机体[8]。党的“二十大”报告,强调用好红色资源,推进乡村文化振兴,为红色村落文旅融合发展提供了精神指引和根本遵循。同时,在旅游开发实践中,依托红色资源与乡村资源的共生关系[9],在空间尺度、发育条件等方面区别于红色旅游景区(点)的红色村落日渐受到重视。作为红色文化传续和乡村记忆贮存的空间载体,红色村落常被开发塑造为个性与价值鲜明的意义空间[10]。红色村落居民与旅游者共同参与旅游空间生产,均是空间建构的主要群体[11]。他们凝视红色资源,传承乡土文化,通过视觉感知体悟红色村落的旅游空间意义,并依托自我经验构筑旅游空间想象,实现自我内视与空间外化。由于不同社会群体对于空间的感知存在差异[12],导致一些潜在的疑问出现:居民与旅游者红色村落旅游空间视觉感知的差异点在哪?导致这种差异产生的影响因素是什么?基于此,本文利用旅游凝视理论,借助眼动实验和访谈法开展研究,尝试揭示红色村落旅游空间主客视觉感知分异及其影响因素,以期为红色村落旅游高质量发展提供指导。

2 研究方法及数据采集 2.1 案例地选择研究选取内蒙古自治区塔布赛村为案例地。塔布赛村距呼和浩特市70公里,常驻2236人,耕地面积11286亩。这里是无产阶级革命家乌兰夫出生、成长和早期从事革命活动的地方,是内蒙古重点打造的红色教育基地。塔布赛村空间形态完整,拥有浓郁的乡土风情,是内蒙古中西部地区传统村落的典型代表,2023年入选“中国美丽休闲乡村”。从村貌上看,塔布赛村整体呈街巷式布局,生活性、纪念性、生产性互映互嵌,形成了集红色教育、农业观光等于一体的乡村旅游目的地。

2.2 数据采集与处理 2.2.1 实验前期准备(1)通过实地采集、网络搜集等方式自助收集旅游者摄影照片。同时,在预调研访谈中了解当地居民的感知偏好区域,现场拍摄采集照片。通过以上两种方式,共采集照片730张,作为本次研究的原始数据。鉴于照片内容的复杂性与研究使用质性软件分析的敏感程度,对原始数据进行二次筛选,剔除其中模糊、内容过于复杂并与研究无关的样本,以保证后续眼动实验结果的精准性。最终共保留照片数据481张。

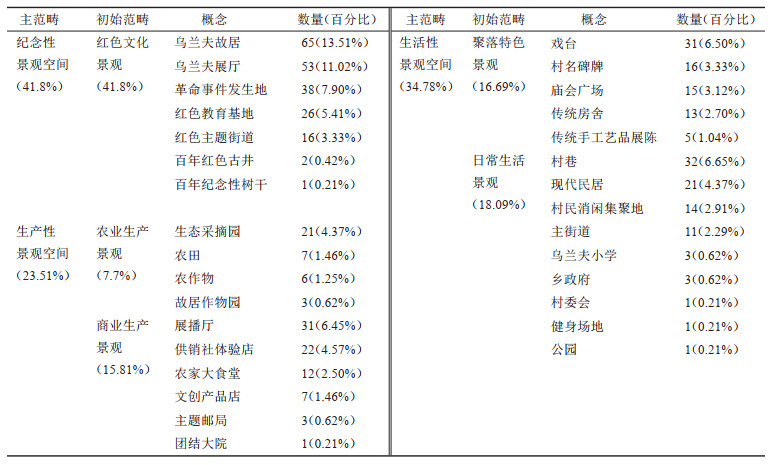

(2)采用扎根理论方法,通过“开放式→主轴式→选择式”三个层级对资料属性进行编码,最终凝练出3个能够概括样本照片属性的主范畴(表 1)。后笔者又收集旅游者拍摄照片98张,进行逐级检验,均未发现有新的概念和范畴出现,编码信度一致通过检验。

| 表 1 概念提炼与范畴类属 Tab.1 Concept Refinement and Category Genre |

(3)上述编码结果初步分析了主客对于塔布赛村旅游空间的视觉感知偏好。但学者指出,摄影照片的元素往往对应着“异质混杂”的场景,继续深入探索研究对象的具体凝视行为,需要引入更为精细的技术[5]。且在个体差异等因素影响下,照片对视觉空间感知的解释力度仍然有限[6]。有鉴于此,本研究借助眼动实验法,在照片分析的基础上,进一步探究当地居民和旅游者的视觉感知偏好。

根据上述编码结果,在五类景观中选取被拍摄数量最多的4张照片作为眼动实验视物,共20张。其中,纪念性景观空间4张,生活性景观空间8张,生产性景观空间8张。由于照片拍摄角度、大小有差异,因此在突出景观特征、保持真实性的原则下,以景观为照片核心选择拍摄样本照片作为眼动实验视物。

2.2.2 实验过程及指标选取(1)实验过程

实验对象为当地居民和旅游者两组人群。当地居民需为长期居住于塔布赛村的居民及近两年离开村的居民;旅游者需为自2019年9月1日起,有过塔布赛村旅游经历的人。

将实验照片统一尺寸为1280×720像素,进行实验设计。首先,由研究者绘制每张照片的AOI区域。AOI区域是照片的核心元素,眼动数据采集以AOI区域的视觉关注为准。第二,为减少照片播放顺序对被试者视觉行为的影响,实验采用随机播放方式。每张照片不设固定观看时间,由被试者自行控制。最后,由研究者进行眼动实验介绍和校准等工作,正式开始实验。实验结束要求被试者填写调查问卷,并发放劳务费用150元。

(2)数据指标选取

实验结束后,利用Tobii Pro Spectrum系列软件对眼动数据进行分析,并生成Excel文件,后提取所需相关眼动指标导入SPSS24.0软件,进行统计分析。

考虑到实验指标选取的科学性,本研究选用注视次数、时长、频率及回视次数四种眼动实验指标数据进行分析。大部分研究表明,这四种数据指标能够厘清被试者视觉关注偏好,有效避免实验结果偏差[5, 13]。其中,注视次数(fixation count)是每位被试者在照片上注视点的平均数量,能够解释被试者对景观空间要素的偏好[14]。注视时长(fixation duration)是平均每位被试者在照片上的注视时间,反映出被试者对照片所传递信息的加工情况[4]。注视频率(fixation frequency)是注视次数与时间之比,反映出被试者对于照片的感兴趣程度[6]。回视次数(visit count)是每位注视者在照片上退回观看AOI的平均数量[15]。

2.2.3 问卷设计及收取过程被试者眼动关注结果是对空间感知偏好的呈现,但不可避免会受到景观色彩等因素的影响。据此,本文对眼动实验结束后的被试者进行问卷调查,以弥补实验的客观缺陷。问卷设计围绕眼动实验视物(20张)进行,分为两个问题:①在下列纪念性、生产性、生活性景观空间照片中,请描述您印象最深的8张照片;②请按照您的喜爱程度,为下列纪念性、生产性、生活性景观空间照片打分,最喜欢为5分,最不喜欢为1分。20张实验照片,每个等级选择4张,共分为5个等级。将收集好的问卷数据导入Excel进行整理、统计和分析。按照景观空间照片被标记次数,统计当地居民和旅游者印象最深、喜爱程度最高(5分)的景观空间类别,并将统计结果以可视化方式呈现。同时,将结果与眼动数据相比对,验证研究结果的一致性。

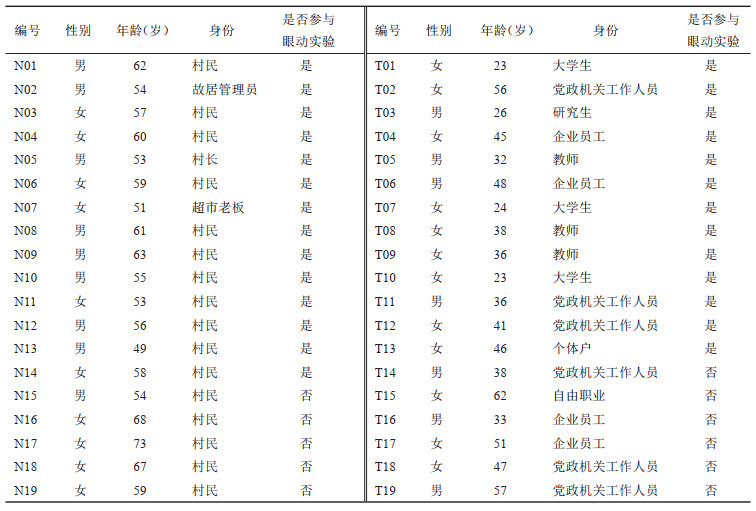

2.2.4 访谈资料收集过程基于旅游凝视理论可知,旅游空间的视觉感知结果,不仅是被试者对于空间物质元素的感知,还是对于空间文化等的感知呈现。这种感知结果形成的影响因素需借助访谈法,深度挖掘。由此,在对眼动实验及问卷调查结果分析后,根据分析结果对相应人群展开半结构式访谈。采取滚雪球抽样方法,以理论饱和为原则,选取38位对象进行访谈,年龄在23—73岁之间(表 2:N为当地居民,T为旅游者)。访谈资料收集时间为2022年8月17—28日,在取得被访者同意后进行录音。访谈结束后,对访谈录音进行逐字整理与分析,保留最真实的文本材料。

| 表 2 访谈对象一览表 Tab.2 List of Interviewees |

实验分为两组进行,实验一为30名居民,删除6条无效数据,最终保留有效数据24条。实验二为30名旅游者,删除1条无效数据,最终保留有效数据29条。

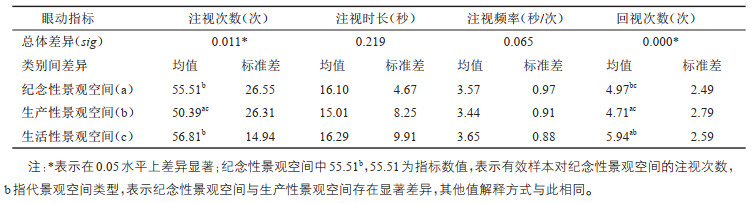

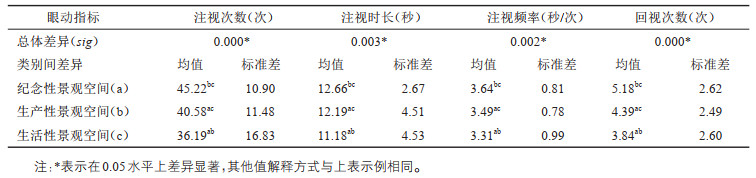

眼动指标数据显示,当地居民、旅游者对于塔布赛村旅游空间的视觉感知存在明显分异(表 3、表 4)。①在纪念性景观空间中,旅游者的注视次数(45.22)、时长(12.66)、频率(3.64)及回视次数(5.18)指标均为所有空间类别中最高。这说明旅游者对纪念性景观空间视觉感知强烈,需花较多时间去解译空间所传递的信息。相较于旅游者,当地居民对纪念性景观空间视觉关注度稍弱,整体视觉感知强度弱于生活性景观空间。②在生活性景观空间中,当地居民表现出极大兴趣,注视次数(56.81)、时长(16.29)、频率(3.65)及回视次数(5.94)等指标均为最高。这反映出当地居民受日常活动范围的影响,对生活性景观空间产生高强度感知,并反复回视去加工空间信息。与之相反,旅游者呈现出较低的视觉关注。③生产性景观空间。旅游者的注视次数(40.58)、时长(12.19)、频率(3.49)及回视次数(4.39)等指标均低于纪念性景观空间,但仍表现出明显的凝视行为。当地居民对生产性景观空间的感知度较弱,眼动指标在所有空间类型中最低。

| 表 3 不同类别旅游空间眼动指标差异(当地居民) Tab.3 Difference of Eye-movement Indicators in Different Types of Tourism Space (local residents) |

| 表 4 不同类别旅游空间眼动指标差异(旅游者) Tab.4 Difference of Eye-movement Indicators in Different Types of Tourism Space (tourists) |

选取部分旅游空间视觉热点图,将主客视觉凝视行为以可视化形式呈现(图 2:N为当地居民,T为旅游者)。图片中颜色越深的区域,代表被试者的视觉感知程度越强烈。①纪念性景观空间中,二者视觉关注点相同,说明居民和旅游者都对空间中红色文化要素更加感兴趣。②生活性景观空间中,二者均对文字元素关注较多。但相比旅游者,居民会更多关注自己比较熟悉的区域,如石墩等,存在明显差异。值得一提的是,对于聚落特色景观,旅游者也表现出较多的视觉关注,这与其景观特色化和标志性相关。③受注视时长影响,居民的视觉注意力更多集中在农业生产景观,而旅游者对商业生产景观的视觉关注热点偏多,且更倾向于关注空间外观及旅游产品介绍信息,视觉热点分布差异明显。

|

图 2 视觉关注热点图(照片来源:作者自摄) Fig.2 Visual Attention Hotspot Map (Photo Credit: Taken by the Author) |

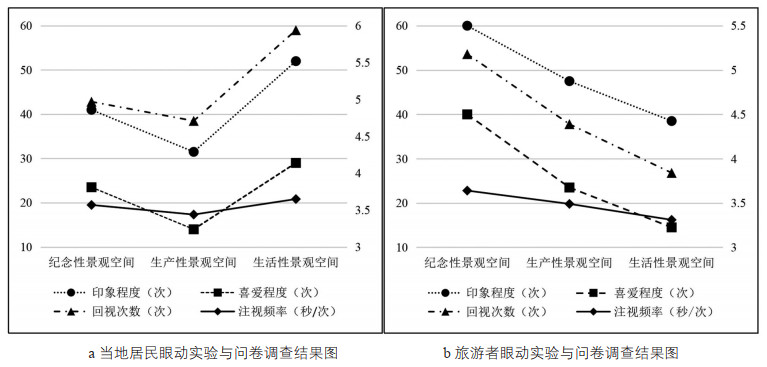

将眼动指标与问卷调查结果可视化呈现(图 3),可知:①当地居民对于旅游空间的视觉感知偏好,在纪念性、生产性和生活性景观空间的依次排列下,呈现出大“V”的形状,与眼动实验结果相一致。这反映出在空间实践的影响下,熟悉的生活空间更容易吸引居民的注意并形成记忆,而具有文化表征性的空间更受居民喜爱。②旅游者对空间的视觉感知偏好程度,随空间类别的变化趋近于直线下降。这一结果验证了眼动指标数据,说明村落中特色鲜明的旅游空间更容易引起旅游者兴趣,并形成记忆。

|

图 3 眼动实验与问卷调查结果 Fig.3 Eye-movement Experiment and Questionnaire Survey Results |

综上发现,当地居民、旅游者对于塔布赛村旅游空间的视觉感知情况存在明显分异(图 4):纪念性景观空间为当地居民视觉感知“次核心区”,旅游者感知“核心区”;生活性景观空间是居民视觉感知“核心区”,旅游者感知“边缘区”;生产性景观空间是旅游者视觉感知“次核心区”,居民感知“边缘区”。值得一提的是,在各个景观空间类别中,当地居民的眼动实验数据均值均大于旅游者。这说明在熟悉的空间环境下,居民视觉感知能力较旅游者更强。

|

图 4 塔布赛村空间视觉感知分布图 Fig.4 Ta Bu Sai Village Spatial Visual Perception Distribution Map |

(1)生活性景观空间:“家”观念与地方认同

塔布赛村居民“家”空间日常实践可包含村落层、家址层和家屋层,凸显出特殊的社会文化意蕴。村落空间层在塔布赛村具有“社区”的性质与功能,是“家”观念的广义表征。在二百余年的发展演变中,塔布赛村形成具有固定结构的聚落空间。生活在聚落中的居民在共同社会生活中形成了特殊而紧密的社会关系,具有强烈的“我们感”。家址空间是塔布赛人的宅院空间,具有相对私密性,是居民最熟悉的空间。家屋是居民日常起居的场所,是最为私密的“家”空间,也是一般情况下当地居民才可视觉感知的空间。由此可知,塔布赛村当地居民具有强烈的“家”观念。正是“家”观念的驱动,居民才更容易出现生活性景观空间的视觉感知偏好,这是“我者”熟悉感与亲近感的体现。且受活动目的与出行路径影响,该空间是当地居民的主要活动场域,空间融入度高、停留时间长,促推居民产生对这一空间的高凝视行为。

当地居民对生活性景观空间的视觉感知偏好,还受地方依恋与地方认同影响。这种归属感和依恋感在留守老人居多的塔布赛村体现得非常明显。“我在这生活了六十多年,年轻时也出去打过工,可哪都没家好。这两年姑娘要接我去呼市住,咱可不去。(访谈,N16)”可以看出,当地居民的地方依恋与认同源于对村落物质层和精神层的依赖。从日常生活的“家”空间转向聚落特色景观空间,这种地方依赖、依恋和认同,依然存在明显意义。聚落特色景观既是承载着塔布赛村村史村俗的物质文化遗存,也是权力、资本等作用于空间的物化呈现。其中,村名碑牌等具有地标功能,易成为视觉感知的触点,对于当地居民而言更容易产生凝视。

(2)纪念性景观空间:标识意义与身份认同

纪念性景观空间是塔布赛村中最具标识意义的场域空间。乌兰夫故居等红色文化景观知名度高、影响力大,是内蒙古最重要的红色旅游资源之一。在日常生活中,当地居民能够意识到,以乌兰夫故居为核心的红色文化景观空间是塔布赛村赖以知名的依托,多数旅游者慕乌兰夫故居名而来,塔布赛之名则常被忽略。“塔布赛是蒙(古)语名,不好记。来这旅游的基本都是去(乌兰夫)故居那,那一直都是我们村的代称。(访谈,N17)”可见,乌兰夫故居红色文化景观已然成为塔布赛村的文化标识。这一属性促使当地居民凝视行为的产生,同时渗透有“权力和欲望”。另外,这种凝视区别于旅游者的旅游凝视,是一种对惯常地的习惯性凝视。当地居民日常活动集中于生活性景观空间,纪念性景观空间的到达频率相对较低。即使到达,也多为习惯性凝视,影响凝视的准确性和时长,形成视觉感知的次核心区域。

访谈发现,在当地居民的观念中,纪念性景观空间和村落、自我之间有着不可分割的联系。就村落而言,以乌兰夫故居为核心的纪念性景观空间是对外展示的中心区域,也是村落精神生成的源泉。当地居民普遍认为,乌兰夫故居红色文化景观彰显了整个村落积极向上的精神风貌。对于当地居民而言,早已将“乌兰夫是我们村儿的”等话语内化于心,“外化于唇”。这是一种作为名人乡邻的“身份认同”。从身份认同的动机看,一是对“名人效应”的响应。二是对乌兰夫革命精神的敬仰。可以看出,纪念性景观空间作为整个村落的精神承载地与输出地,引发了当地居民对于乌兰夫乡邻的身份认同,使得当地居民对纪念性景观空间的凝视欲望变得强烈,视觉感知亦明显起来。

(3)生产性景观空间:土地剥离与融入困境

2013年,塔布赛村土地全部流转给阿勒坦农牧业发展投资有限责任公司,并在2020年实施高标准农田建设和盐碱地改良项目,当地居民从土地上剥离出来,成为“乡村失地户”。由于参与眼动实验者大多数均有农业生产经历,所以农业景观图片还是较多吸引了被试者的视觉关注。这是由熟悉感而催生的景观凝视。如N03提及“我种了几十年的地,看到玉饺子(玉米)的照片,太熟悉了。(访谈,N03)”可见,在当地居民的观念中,农业生产是农民身份的象征,土地流转使其产生了明显的“剥离感”。这使居民从曾经土地的“我者”演变为“他者”,对土地的情感慢慢淡化。导致部分被试者的视觉关注明显下降。

再看商业性生产景观。随着红色旅游的开发,近年来塔布赛村商业性生产景观不断构建,形成具有观赏价值的旅游空间。塔布赛村的旅游空间生产,是资本、权力、需求等博弈的结果。目前,供销社、农家大食堂等与旅游直接相关的商业业态均为外来资本建立,服务对象也以旅游者为主,与居民之间联系较少。当地居民受资金、技术等限制,难以参与到旅游商业性景观建设中来,产生了融入困境,从而形成了一定的凝视障碍,视觉感知偏弱。总体而言,受“剥离感”和融入困境影响,农业和商业生产景观基本脱离了居民的日常活动范围,使居民形成了“心理边界”与“涉入屏障”,由此产生“凝视之困”。

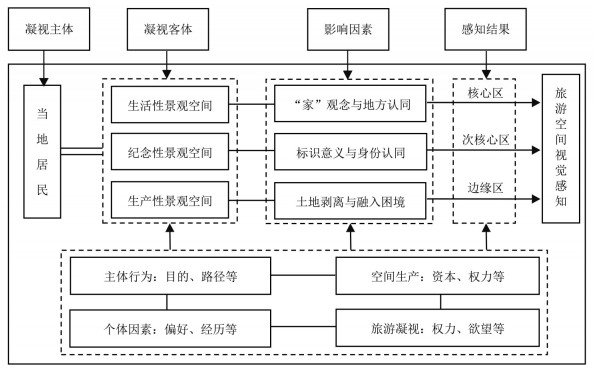

综上所述,在“家”观念、地方认同等因素影响下,当地居民对旅游空间产生不同程度的视觉感知偏好。值得注意的是,当地居民日常活动目的和出行路径对景观空间的视觉感知影响明显。此外,访谈发现村落空间生产过程的资本、权力与旅游凝视中的权力、欲望相互交织、相互作用,导致旅游空间视觉感知成为一个非常复杂的问题。如果再考虑被试者与受访者的个人因素,其复杂性将进一步凸显。本文尝试构建其影响机理如图 5所示。

|

图 5 塔布赛村当地居民旅游空间视觉感知的影响机理图 Fig.5 Influence Mechanism Diagram of Local Residents' Visual Perception of Tourism Space in Ta Bu Sai village |

(1)纪念性景观空间:精神符号与文化认同

乌兰夫故居等红色文化景观是塔布赛村首选的旅游吸引物,受到旅游者的核心关注。旅游地修缮、打造并形成故居等相关标志物,是旅游者产生出游动机的主要依据。且就目前而言,塔布赛村的旅游者结构以内蒙古区域内的青少年学生、党政工作者等群体为主,其他身份游客量较小。他们的首要出游动机便是感受区域红色文化。这种出游动机与塔布赛村核心旅游吸引物所表征的红色精神内涵呈现正相关关系,拉动旅游者对纪念性景观的深刻凝视[16]。从旅游者出游目的与出行路径上看,游览纪念性景观空间是出游的主要目的,活动路径也基本在这一空间范围之内,游览时间长、互动交流多,促使旅游者较容易对该空间产生高凝视行为。

从某种意义而言,旅游者对纪念性景观空间的深刻凝视是一种立足于对“他者”审视基础上的自我建构。因此,对旅游者来讲,纪念性景观空间不仅是一种客观存在,还是承载了革命精神的符号。索绪尔指出,符号是由能指和所指构成[17]。乌兰夫故居、百年红色古井等共同构成了能指符号,经旅游参观、体验等活动,实现认同所指的形成。一方面,通过视觉凝视,旅游者了解到塔布赛村所记载的民族历史信息与文化内涵,对村落红色文化产生正确认知。另一方面,旅游者在文化意义深层次的解读过程中,常常将精神与所属地方相联系,产生中华文化认同情感。在此基础上,能够将红色文化所承载的精神内化为自我价值观,实现空间文化价值等的认同。在认同情感驱使下,纪念性景观空间已然成为自我表征的空间,得到旅游者最多的视觉关注。

(2)生产性景观空间:“主体性”凸显与价值认同

在新的旅游发展诉求的影响下,塔布赛村生产性景观空间得到不断更新与重构。在这一过程中,居民的主体性被放逐,企业和旅游者的主体性得到凸显。旅游目的地以旅游者凝视为导向,对自身资源、产品有目的性的调整与开发,以期迎合满足旅游者的需求,实现主客的价值共创[18]。经“旅游凝视—空间设计—价值创造”,旅游者用视觉凝视对目的地施加影响,在生产性景观空间实践中收获了体验感与满足感,体现为“吸收符号及被符号吸收”的主体与客体互动形式,进而实现了旅游与身份认同的有机衔接。此外,在多数旅游者的观念里,塔布赛村应该以乡村旅游业为主导产业,农田、商铺等生产性景观空间旅游价值更为突出。有旅游者认为“应该调整产业结构,围绕乡村旅游做民宿、农家院。(访谈,T09)”可见,旅游者对生产性景观空间的旅游开发价值有着明显的认同。这种价值认同助推旅游者对这一空间有着较深刻的视觉感知。还有就是,旅游者的活动目的与出行路径对凝视行为有明显影响。如T11“我们带孩子来故居,顺便让孩子接触一下农田。(访谈,T11)”可见,生产性景观空间是旅游者红色村落游览路径上的重要区域,易于形成视觉感知偏好。

但值得关注的是,随着大众旅游时代的到来,旅游目的地采用商业化的形式对景观进行规划和包装,为旅游者提供非本真性的景观符号[19]。这种非本真性景观违背了旅游者追寻与现代性对立的初衷,引发旅游者对本真性缺失的消极情绪。塔布赛村对农田、沿街商铺等生产性资源的低水平开发,使旅游者感知到“原乡”的味道变淡,从而对旅游凝视行为产生了些许影响,致使旅游者的视觉感知弱于纪念性景观空间。

(3)生活性景观空间:“旅游罩”与“无地方性”

旅游者在旅游活动中的行为和范围会受到各种因素的制约,这种现象有学者称其为“旅游罩”[20]。“旅游罩”有因旅游者心理形成的“旅游者罩”,也有出行组织方式导致的“旅游业罩”,还有因规划、管理等共同作用而形成的“旅游目的地罩”。根据村长N05介绍,乌兰夫故居的参观者多来自周边地区,因对塔布赛村环境、语言不熟悉,往往将自己的活动范围限定在自己能够控制的范围内,或结伴同行。这使旅游者深入居民日常生活空间受到了限制,形成“旅游者罩”。从出行组织形式看,因以单位党建活动等参与者居多,故团队出行特征明显。团队活动往往行程固定、活动内容预先安排、组织方式程序化和标准化,从而使乌兰夫故居以外的生活性景观空间被屏蔽在旅游者活动路径外,即为“旅游业罩”。从规划和管理角度而言,塔布赛村的旅游开发基本集中于乌兰夫故居周边,生活性景观空间未被完全纳入目的地建设之中,形成了“边界暗示”,即“旅游目的地罩”。总体而言,“旅游罩”阻断了旅游者与生活性景观空间的互动,使生活性景观空间成为游离于旅游活动范围之外的场域,故视觉感知偏好程度较低。

从生活空间景观质量来看,还存在着“无地方性”问题。“无地方性”源自“对大众价值观念的无批判性接受,效率至上导致了地方特色的终结[21]”。塔布赛村在长期的社会历史发展中,不断吸纳外来文化,民居建筑、生活习俗等逐渐与内蒙古中部地区农业乡村趋同化,地方特色已不鲜明。“无地方性”降低了生活性景观空间对旅游者的视觉吸引,成为视觉感知偏弱的重要原因。形成鲜明对比的是,生活性景观空间中的村落特色景观因地方性明显,受到旅游者的视觉关注。这一点,眼动实验数据已有说明。可见,突出地方性,对提升旅游者的视觉感知具有重要意义。

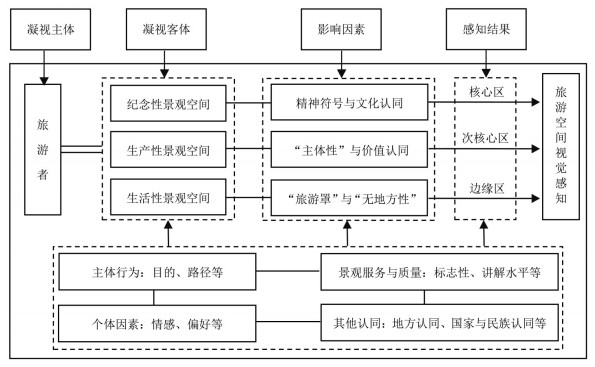

综上所述,在多重因素影响下,旅游者形成了与当地居民完全不同的旅游空间感知结果。与之相同的是,旅游者出游目的与路径对其空间视觉感知的影响也较为明显,需加以关注。此外,景观质量、服务水平及个体因素也对旅游者空间视觉感知产生影响,作用于视觉感知的全过程。旅游者空间视觉感知影响机理如图 6所示。

|

图 6 塔布赛村旅游者旅游空间视觉感知的影响机理图 Fig.6 Influence Mechanism Diagram of Tourists' Visual Perception of Tourism Space in Ta Bu Sai Village |

基于旅游凝视理论,本文采用眼动实验与问卷调查方法,探讨了当地居民和旅游者对于塔布赛村旅游空间的视觉感知分布差异及影响因素。研究结果显示:

(1)当地居民和旅游者对旅游空间的视觉感知存在明显分异。生活性景观空间是当地居民视觉感知的核心区,旅游者视觉感知的边缘区域;纪念性景观空间旅游者感知的核心区域,当地居民视觉感知次核心区;生产性景观空间是旅游者感知的次核心区,当地居民感知的边缘区域。

(2)通过访谈剖析主客视觉感知分异的影响因素,发现:首先,对居民而言,生活性景观空间是日常生活实践的场域,具有较强的地方认同情感,驱动居民产生该空间的视觉感知偏好。纪念性景观空间具有标识意义,有助于居民空间视觉感知能力的提升。同时,当地居民普遍形成了“名人乡邻”的身份认同,促使对该空间的凝视欲望变得强烈。在生产性景观空间中,居民身份转变为“他者”,且受资金等因素的限制,当地居民难以参与到旅游建设中,使得对生产性景观空间的视觉感知偏弱。其次,对旅游者来讲,纪念性景观空间消费是旅游者红色村落旅游的主要动机。同时,红色文化认同等基于红色旅游景观空间的情感认同,对旅游者视觉感知具有重要的影响。生产性景观空间中旅游者主体性得以凸显。且在旅游实践过程中,旅游者对这一空间不断审视并表达自己的认识,形成了较为全面的视觉感知。生活性景观空间是旅游者较少进入的“陌生地带”,“旅游罩”效应明显,影响旅游者的空间视觉感知。此外,当地居民和旅游者的空间视觉感知偏好,还直接受到活动目的与出行路径的影响。

然而研究尚存在一些不足:首先,眼动追踪技术作为一种记录视觉注意力的手段,不可避免的存在局限性。虽然本研究为克服局限性,采用问卷调查作为补充方法,但仍旧存在欠缺。未来可拓展研究方法,最大程度保证研究数据的科学性。其次,旅游空间的发展是一个动态的过程,当地居民与旅游者的视觉感知偏好程度可能会随着时间的变化而不同。未来可采取历时性研究方法,从发展的视角探索旅游空间主客的视觉感知情况。

| [1] |

刘彬, 阚兴龙, 陈忠暖. 旅游消费空间的建构与游客感知——以拉萨玛吉阿米餐厅为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(3): 151-161. [Liu Bin, Kan Xinglong, Chen Zhongnuan. The construction and tourist perception of the tourism consumption space[J]. World Regional Studies, 2016, 25(3): 151-161.] |

| [2] |

张骁鸣, 常璐. 拟剧理论视角下的旅游网络社区人际互动研究—以豆瓣网"穷游"社区为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(7): 98-109. [Zhang Xiaoming, Chang Lu. A dramaturgical approach to the interpersonal interaction in online community: The case of Qiongyou community on Douban.com[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 98-109.] |

| [3] |

李佳敏, 余艳薇, 李婷婷, 等. 基于骑行视觉感知的绿道景观意象评价—以武汉东湖绿道二期为例[J]. 华中建筑, 2020, 38(9): 87-93. [Li Jiamin, Yu Yanwei, Li Tingting, et al. Evaluation of greenway landscape image based on cycling visual perception: A case study of Wuhan East Lake Green Road Phase Ⅱ[J]. Huazhong Architecture, 2020, 38(9): 87-93.] |

| [4] |

李渊, 高小涵, 黄竞雄, 等. 基于摄影照片与眼动实验的旅游者视觉行为分析——以厦门大学为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(9): 41-52. [Li Yuan, Gao Xiaohan, Huang Jingxiong, et al. Visual behavior analysis of tourists based on photography and eye-tracking experiment: A case of Xiamen University[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(9): 41-52.] |

| [5] |

李渊, 高小涵, 陈慧萍, 等. 基于视觉感知的旅游者行为研究综述[J]. 旅游论坛, 2020, 13(1): 82-95. [Li Yuan, Gao Xiaohan, Chen Huiping, et al. A review of tourists' behavior based on visual perception[J]. Tourism Forum, 2020, 13(1): 82-95.] |

| [6] |

王敏, 江冰婷, 朱竑. 基于视觉研究方法的工业遗产旅游地空间感知探讨: 广州红专厂案例[J]. 旅游学刊, 2017, 32(10): 28-38. [Wang Min, Jiang Bingting, Zhu Hong. The spatial perception of tourism destination based on visual methodology: The case study of Guangzhou Redtory[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(10): 28-38.] |

| [7] |

孔令怡, 吴江, 魏玲玲, 等. 旅游凝视下凤凰古城旅游典型意象元素分析——基于隐喻抽取技术(ZMET)[J]. 旅游学刊, 2018, 33(1): 42-52. [Kong Lingyi, Wu Jiang, Wei Lingling, et al. Typical tourism image elements of Fenghuang ancient town analyzed from the tourist gaze perspective: Based on the Zaltman metaphor elicitation technique[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(1): 42-52.] |

| [8] |

雷金纳德L, 罗伯特S. 空间行为的地理学[M]. 柴彦威, 译. 北京: 商务印书馆, 2013: 192-199. [Reginald L, Robert S. Space Behavior Geography[M]. Chai Yanwei, trans. Beijing: The Commercial Press, 2013: 192-199.]

|

| [9] |

朱慧方, 时朋飞, 俞筱押, 等. 贵州红色旅游资源与乡村旅游资源共生系统研究[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(3): 377-384. [Zhu Huifang, Shi Pengfei, Yu Xiaoya, et al. The symbiosis system of red tourism resources and rural tourism resources in Guizhou[J]. Resource Development & Market, 2023, 39(3): 377-384.] |

| [10] |

马云, 钱俊希, 唐雪琼. 基于集体记忆的红色旅游地地方性建构—以云南宾川新庄红军村为例[J]. 热带地理, 2022, 42(6): 997-1008. [Ma Yun, Qian Junxi, Tang Xueqiong. The construction of place in red tourism destinations based on collective memory: A case study of the Xinzhuang Red Army village, Binchuan, Yunnan[J]. Tropical Geography, 2022, 42(6): 997-1008.] |

| [11] |

方昌敢. 表演性视角下民族节日旅游"主—客"展演互动研究——以广西三江侗族多耶节为例[J]. 广西民族研究, 2017, 32(4): 78-86. [Fang Changgan. Study on the "Host-Guest" interaction of ethnic festival tourism from the performance perspective: Taking the Duoye Festival of Dong nationality in Sanjiang, Guangxi as an example[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2017, 32(4): 78-86.] |

| [12] |

赵渺希, 邵琳, 林韵莹. 外地游客与本地居民的城镇空间感知差异——以广东省佛山市南海区西部城镇为例[J]. 旅游科学, 2013, 27(2): 46-58. [Zhao Miaoxi, Shao Lin, Lin Yunying. Perceptional differences of urban space between visitors and local residents: A case study of west towns in Nanhai, Guangdong province[J]. Tourism Science, 2013, 27(2): 46-58.] |

| [13] |

赵莹, 林家惠, 刘逸. 基于眼动实验的旅游地景观视觉评价研究——以珠海市唐家古镇为例[J]. 人文地理, 2020, 35(5): 130-140. [Zhao Ying, Lin Jiahui, Liu Yi. Research on visual evaluation of tourist place landscape based on eye movement experiment: Taking Tangjia ancient town in Zhuhai city as an example[J]. Human Geography, 2020, 35(5): 130-140.] |

| [14] |

She H C, Chen Y Z. The impact of multimedia effect on science learning: Evidence from eye movements[J]. Computers & Education, 2009, 53(4): 1297-1307. |

| [15] |

董卫华, 廖华, 詹智成, 等. 2008年以来地图学眼动与视觉认知研究新进展[J]. 地理学报, 2019, 74(3): 599-614. [Dong Weihua, Liao Hua, Zhan Zhicheng, et al. New research progress of eye tracking-based map cognition in cartography since 2008[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(3): 599-614.] |

| [16] |

张进福. 旅游吸引物属性之辨[J]. 旅游学刊, 2020, 35(2): 134-146. [Zhang Jinfu. Contesting on the attribute of tourist attractions[J]. Tribune of Tourism, 2020, 35(2): 134-146.] |

| [17] |

黄华新, 陈宗明. 符号学导论[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2004: 165. [Huang Huaxin, Chen Zongming. Introduction to Semiotics[M]. Zhengzhou: Henan People's Press, 2004: 165.]

|

| [18] |

刘丹萍. 旅游凝视: 从福柯到厄里[J]. 旅游学刊, 2007, 22(6): 91-95. [Liu Danping. Tourism gaze: From Foucault to Urry[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(6): 91-95.] |

| [19] |

王宁, 刘丹萍, 马凌. 旅游社会学[M]. 天津: 南开大学出版社, 2008: 65. [Wang Ning, Liu Danping, Ma Ling. Sociology of Tourism[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 65.]

|

| [20] |

李东和, 赵玉宗. 旅游罩: 类型、形成机制及其对旅游业发展的启示[J]. 旅游学刊, 2006, 20(2): 46-51. [Li Donghe, Zhao Yuzong. Tourism bubble: Definition for mation mechanism and its enlightenment to tourism development[J]. Tourism Tribune, 2006, 20(2): 46-51.] |

| [21] |

刘宏芳, 明庆忠, 周晓琴. 地方树: 地方性的概念模型及其旅游学阐释[J]. 旅游论坛, 2021, 14(2): 26-38. [Liu Hongfang, Ming Qingzhong, Zhou Xiaoqin. The conceptual tree-like model of placeness and its tourism interpretation[J]. Tourism Forum, 2021, 14(2): 26-38.] |