我国“十四五”规划明确提出,实施城市更新行动,以存量开发为主的城市更新成为新的城市空间发展重点,被城市包围的城中村空间问题的重要性也与日俱增。城中村是在经济发展过程中伴随着城市化的低成本快速扩张形成的,是因城乡二元结构制度而出现的特殊社会空间[1-3]。这种城市空间形态与国外语境下的城市更新、都市村庄、贫民窟改造、自助型居住区等“类城中村”的内涵有一定相似之处[4-6]。空间转型是指空间结构变化的过程[7]。早期采取简单的推倒重建,用被城市兼并的方式进行城中村空间转型,这对城市的发展不利已达成共识[8],而一部分城中村采取差异化的特色更新模式成为趋势,对城中村空间价值进行重新定义也成为研究热点[9, 10]。“空间的生产”理论广泛运用在城市空间形成及机制分析中而成为较合适的理论工具。亨利·列斐伏尔认为“空间是一种(社会)产品”,每个社会和每一种生产模式都会“生产”出自己的空间[11]。并逐渐从关注实体空间(即物质空间),转为关注物质与精神结合的创意产业空间、旅游活动空间及日常生活空间等[12]。

关于城中村与城市的关系,现有研究更多的是从两者之间的对立和差异来进行论述,倾向于认为城中村是一个介于城市和农村之间的“孤岛”[13]。孤岛本身是一个地理概念,后在旅游景区领域有较为系统的论述,指旅游区与周边社区之间缺乏有效联系的现象[14]。对于城市孤岛,现有研究认为城市建筑、历史遗存的割裂形成了城市“孤岛”[15, 16],城市化进程加剧孤岛式城市空间形态形成[17]。旅游导向的“类城中村”文化空间生产和旅游空间生产[18, 19],已成为发达国家推动城市更新非常重要的策略,空间转向、文化重构成为了旅游导向的城市更新研究趋势[20, 21]。旅游引导的城镇化、城市化发展一直是我国新型城镇化的重要方向[22, 23],但是我国文旅城市更新的研究还在起步阶段,被动式的城中村城市孤岛如何通过旅游发展来实现主动式的城市化,其理论机理和实践过程是怎么样的?这是现有研究没有涉及到的棘手问题。

|

图 1 从黄埔古村远眺琶洲CBD Fig.1 Looking Pazhou CBD from Huangpu Village |

曾引起社会广泛关注的广州海珠碧波“断桥”事件,成为了我国城市规划为城中村古牌坊“让路”的典范。广州珠江官洲河上的新化(新洲至化龙)快速路北段,原先备受争议的“拆除黄埔村牌坊”方案,为保护黄埔古村不可估量的文化遗产而被重新规划建设。当前恰逢粵港澳大湾区建设的重大历史机遇,拥有见证海上丝绸之路重要历史地位的黄埔古村,如何找到在城市发展中的功能定位?如何保护黄埔古村遗留下来的诸多物质文化和非物质文化遗产的同时实现与城市共同发展?这些问题的回答有助于为中国“十四五”时期推动城市更新、城市管理、遗产保护、文旅融合、区域协调发展等工作提供相关指导,有助于为国际城市更新提供中国经验。

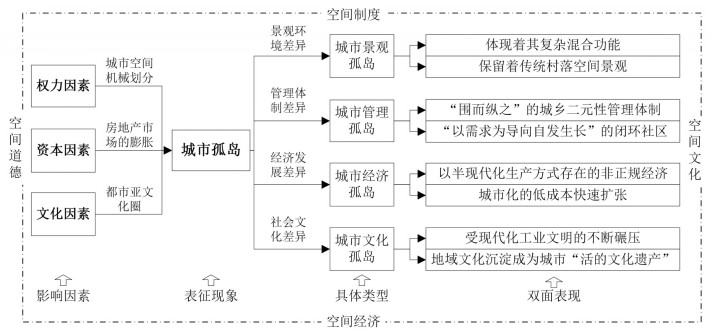

1 理论机理 1.1 城市孤岛解析城市化的低成本快速扩张、房地产市场的膨胀与城乡封闭的二元结构等,再加上城中村受城市空间机械划分、受日常生活的巨大差异、受工业文明的不断碾压,导致了贫富差距、物业收益依赖、社会阶级冲突、生态环境恶化等问题尤为突出,造成了城市空间有机构成关系的割裂和城市孤岛形态的低水平固化。正是如此,决定了城市孤岛呈现出管理孤岛、经济孤岛、文化孤岛、景观孤岛等形态以及双面性的特征(图 2)。

|

图 2 城市孤岛理论机理 Fig.2 The Oretical Mechanism of Urban Island |

城市景观孤岛指城中村与周边现代化城市在景观样貌、生态环境、建筑形态等方面存在着巨大差异而被分割的特定区域。这与城中村体现着其复杂混合空间功能的同时又保留着传统村落的空间景观结构有关。城中村作为城市孤岛最直接的输出特征就在于与周边现代化城市之间呈现出一种极不和谐的空间景观结构。一方面,由于村内土地权属导致城中村内部建筑过密、设计陈旧,“握手楼”“一线天”成为标配。另一方面,因为村的成分依旧健在,部分城中村除了被动孤化之外还有基因特性上的差异性,故景观孤岛还体现在长期的历史发展中保留的以古宗祠、古建筑、古民居为代表的,一批宝贵的古村落人文景观与现代化城市的感官冲击。

1.1.2 城市管理孤岛城市管理孤岛指城中村仍然保留基于初级地缘、血缘的村委会行政管理与周边城市街道、社区管理的体制机制差异而极具自发性的特定区域。这与政府一定时期内采用“围而纵之”的管理方式下催生的“以需求为导向自发生长”的闭环社区有关。一方面,由于城乡管理体制的二元性,城市政府对城中村的公共管理严重不足,村民自治又缺乏长远的战略考虑,导致城中村的发展滞后于城市统一规划和管理。另一方面在“由下而上”为主导的自制管理体系中,城中村没有受到正规的现代主义城市规划制约,成为以人的有效联结为主的有机地带。

1.1.3 城市经济孤岛城市经济孤岛指城中村中非正规经济的自我封闭,缺乏与以次级业缘和契约关系为基础形成的,城市化经济有机的分工与协作,而形成经济洼地的特定区域。这与非正规经济以及城市化的低成本快速扩张有关。在这个以村集体分红,廉价住房租赁,小型制造工业以及由摊贩、小卖部等组成的低端服务业为主的特殊经济社区中,分工明确的现代行业很难进入,只能在自我封闭状态下进行非正规经济活动。但是,城中村作为城市经济活力的来源,村内宅基地和留用地一定程度上承担了流动群体的保障住房功能,有助于弥补城市低端住房市场供应不足的缺陷以及缓解城乡矛盾。

1.1.4 城市文化孤岛城市文化孤岛指极具地方特色的传统地域文化和现代化城市文化由于联系的缺失而存在的距离与隔阂,并形成明显文化反差的特定区域。这与受到现代化工业文明的不断碾压以及地域文化的自我沉淀有关。一方面,由于城中村城市化进程的被动性和激进性, 加上村民本身文化程度较低又缺乏城市市民文化的引导教育,大部分城中村村民从文化心理上和生活方式上都未能融入城市主流文化。另一方面,原有关系网络联结的类单位制的村落社会关系仍被延续了下来,其独具特色的地域文化沉淀和日常生活中的浓重烟火气、人情味作为城市“活的文化遗产”,成为了避免千城一面的关键。

综上所述,城市孤岛是指快速城市化进程中,城中村与现代化城市在管理体制、经济发展、社会文化、景观环境等方面存在明显差异而孤立发展的特定区域[17]。城市孤岛是空间制度、空间文化、空间经济、空间道德的产物,且这一空间本体急需进行从“孤”走向“不孤”的空间转型。而如何从城市孤岛发展路径依赖中恢复和振兴空间活力就是城市孤岛空间转型的要义。

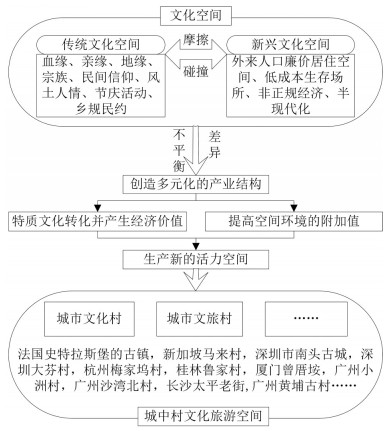

1.2 城市孤岛空间转型城市孤岛从表面看来是游离于现代化进程之外的城市空间异类体,但究其本质,不可忽视的是其蕴含着巨大的空间文化价值[24]。一个保留着原有村落社会关系的城中村,其传统的血缘、亲缘、地缘、宗族、民间信仰、风土人情、节庆活动、乡规民约等深层社会网络联结成的社会空间本身是一个独具历史性的传统文化空间,是思想、态度和价值等的外在表现符号。此外,被称为“民间保障房”的城市孤岛,提供了廉价居住空间和低成本生存发展场所的非正规经济功能,故又携带着明显的底层都市性而具有半城市化性质,形成了独特的城市孤岛新兴文化空间。传统文化与新兴文化的碰撞就是城市孤岛文化冲突及文化融合的现代化缩影,表达着深刻的传统文化、地域文化、半城市文化等文化特征。与此同时,城市规划行为对于城市孤岛文化价值不重视甚至忽略其影响,造成了城市空间形态零碎、空间无识别性、空间同质化及空间无主次关系等问题。因而,随着城市更新进程的不断推进、理念的不断突破,城市孤岛问题的不断凸显,将文化整合进城市更新中来,重视城市孤岛空间的文化价值、促进城市孤岛特色转型发展就成为了新型城市更新的驱动力。文化导向的城市孤岛转型也就成为了解决城市孤岛景观割裂、管理自发、经济洼地、文化反差等问题的重要路径。

城市孤岛中传统文化空间和新兴文化空间之间利益的摩擦、文化的碰撞带来了巨大的差异和不平衡,这种社会发展中的差异性及不平衡就是新的空间生产的动力。故空间转型突破口是将其文化内涵与经济活动建立一种共生关系,思考城市孤岛特有文化是否能够实现产业化发展、如何将其特质文化转化并产生经济价值、如何提高城市孤岛空间环境的附加值,从而平衡城市更新升级的需求。一大批列入了中国传统村落名录、有鲜明的地域个性、有较丰厚的物质和非物质的文化遗产、是城市历史上关键节点的见证者、有开展文化旅游的基础等优越文旅条件亦或拥有其他特色产业的城中村,已经开始依托自身优势从被动式的城市孤岛实现主动式的城市化,进行着文旅空间的转换,为城市孤岛转型提供了思考的空间。法国史特拉斯堡的古镇通过文化旅游发展实现了旧城空间转型,新加坡芽笼士乃地区的马来村通过文化身份的塑造实现城中村空间转型,深圳市南头古城通过打造以文化为内容的特色文化街区实现城市更新[25],深圳大芬村、厦门曾厝垵、广州小洲村实现了文化创意与旅游产业的融合[26],还有深圳甘坑客家小镇、广州沙湾北村以及广州黄埔古村,等。在这样的背景下,城市文化村、城市文旅村、城市旅游区等就成为了具体的空间转型方向(详见图 3)。

|

图 3 城市孤岛空间转型机理 Fig.3 The Mechanism of Urban Island Spatial Transformation |

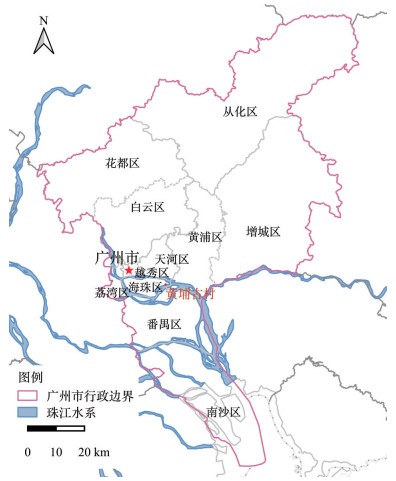

黄埔古村位于广州市海珠区琶洲东南部、隶属于海珠区黄埔街道与石基街道、濒临珠江出海口,是一个具有前港后村、村港一体特色的外贸商业历史悠久、岭南文化气息浓郁的开放型古村落。2001年,村改居后,黄埔古村成为实际意义的城中村(黄埔南社区)。黄埔古村昔日的繁盛是因为在一段特殊时期内担负了进出口贸易港口的重任,成为广州千年外贸历史发展中的重要一环。随着城市功能的逐渐丧失,村落的衰落也随之而来。在不断发展、探索的过程中,依托黄埔古村祠堂、北帝庙宇、古民居等古迹,北帝诞、洪圣诞等特色民俗活动以及清代长达83年的唯一对外通商港口黄埔古港,黄埔古村自改革开放之后就出现自下而上、自发形成的文化旅游发展模式。

2.2 研究方法采用单案例研究方法,以及观察法、半结构访谈法为主,文献分析法、网络调查法为辅的资料收集方法。2020年6月—2022年9月期间,在写作前、过程中以及后期进行了10多次实地走访。第一,进行黄埔古村文化价值的专题研究。主要集中在搜集民间信仰、风土人情、节庆活动、古村村志和地籍册,以及各个时期的城乡土地征用数据等相关资料,收集和分析资料的过程中,有目的的提炼思想、态度和价值等外在的文化表现符号。第二,进行黄埔古村文化旅游发展的专题研究。搜集多项黄埔村及黄埔古港的保护、景观专项和旅游发展规划,还重点关注使得黄埔古村知名度提升的重要节点事件,例如,定期举办的三月三“北帝诞”、祠堂文化节、端午节扒龙舟等。第三,借助拍照、摄像、录音、手写记录等媒介方式,对社区精英(政府部门相关工作人员、草根艺术家、文化传承促进会工作人员)关键人物进行半结构访谈,并建立友好关系进行多次回访,获取其对空间使用情况、旅游业发展态度、文化传承和保护、古村管理与规划等的描述。针对游客、本地居民、租客、摆摊摊主则采取深浅结合、半开放等灵活形式进行访谈,围绕生活情况、经济来源、乡规民约、环境氛围、娱乐活动、对旅游发展的态度等主题,了解各种现象的同时挖掘现象后面的本质。重要访谈对象有22人,每次访谈基本在30分钟以上。其中,9位本地居民,13位非本地居民。针对政府部门相关工作人员3人,本地村民6人,游客5人,租客1人,本地摆摊摊主2人,外来商户2人,黄埔古村文化传承促进会工作人员1人,相关工作人员2人(见表 1)。

|

图 4 黄埔古村区位 Fig.4 The Location of Huangpu Village |

| 表 1 重点访谈样本资料 Tab.1 Key Interview of the Samples |

列斐伏尔“空间的生产”理论是针对资本主义过快而无序的城市化扩张而提出的,因而具有很强的批判性[11, 27],而这与城市孤岛的成因不谋而合。“空间的生产”理论构建了清晰的“社会—空间”辩证法,且后续研究者围绕“社会—空间”不断深化并形成较为严谨的空间社会性分析范式[28, 29],除了资本、权力生产要素对空间的影响外,以“阶级”、上层建筑、利益要素为代表的其他政治经济要素也对空间进行着相应的塑造,从而使空间成为其产物[30]。在《空间的生产》中,列斐伏尔列举了多种空间类型,其中就提到“文化空间”一词。他认为“空间的概念与精神的、文化的、社会的、历史的空间联系在一起”。这使得空间带有浓厚的社会文化色彩。总之,文化主导的空间是指居民和使用者的精神意义表达空间,其增强了城中村独特的文化形象、赋予城中村实体空间恒久且独特的文化软资产,从而强化空间中角色的日常社会实践与抽象文化符号的联系,加强个体的理解和认同。因此,文化不再被视为空间中被动的构成,而被视为推动空间演化与发展的重要生产要素,与权力、资本共同构成城市孤岛文旅空间生产的动力。“权力—资本—文化”三元要素实现了对城市孤岛空间已知但零散要素的重组,通过重拾而非重建的方式形成对城市孤岛空间的再认识。

3.1.2 黄埔古村文旅空间生产机理基于城市孤岛文旅空间“权力—资本—文化”分析范式,以及空间即生产要素本身的理论基础,认为文旅空间生产归根究底是权力、资本与文化在空间中的博弈。权力是指代表和维护着统治阶层利益的意识形态和权力关系,并通过政策、符号、规划或蓝图等谋划着空间范围和规模,影响空间秩序;资本是指以地方性为基础的物质性生产关系对城市孤岛的建构、再现和开发的资源流动,资本能够通过市场化和区位选择协同空间结构;文化是使用者的非物质社会关系表达,是居民仍坚守着暗含合理性和现实性基础的地方本土文化符号层。因此,文旅空间生产可分解为权力逻辑、资本逻辑与文化逻辑的相互作用,三者相互依存、相互联系,共同推动着文旅空间生产实践。其中权力逻辑将文旅空间生产视为城市管理和经营的途径,是文旅空间生产的主控因素;资本逻辑将文旅空间生产视为资本増值的工具,是文旅空间生产的驱动因素;文化逻辑指通过共享的规范、价值观、信任、态度和信仰,来探索社会关系、地方认同、地方依恋等文化形态如何通过各种表征形式能动地塑造空间的转换和重构,进而推动文旅空间生产,是文旅空间生产的协同因素。

同时,从“权力—资本—文化”分析范式的三者相互作用来看,城市孤岛文旅空间生产机理是通过权力的规范,基于对资本的增值,达成文化保护的实现,进而形成对权力制约的相互作用过程。从“权力—资本—文化”分析范式的两两相互作用来看,是通过权力对文化的引领,基于文化对资本的主导,实现资本对权力的实践,权力也为文化和资本提供相应的服务性保障。

3.2 黄埔古村文旅空间生产实践黄埔古村文化旅游空间生产本质是政府、开发商、文化旅游工作者、居委会、当地居民、租户、游客、媒体及相关社会组织等之间复杂的关系网相互作用过程,具体涉及到政府对城中村的规划改造、居民的空间让渡、开发商的强势进入、文化旅游工作者的探索、租户生存需求、游客的多元化旅游感知、媒体的大众传播、古村关注者的情感和热爱及相关社会组织之间的相互作用过程。在各主体的能动塑造下,权力逻辑、资本逻辑、文化逻辑的三元要素分别辩证的作用于文旅空间的生产实践。

3.2.1 权力逻辑:空间侵入与空间管制空间侵入是指空间利用形式以及土地占有者的强制性更迭引起的现象。城市孤岛是城市用地由外部不断地对农村聚落进行包围的结果。这种侵入使得原有村落逐渐被包围,并具有被孤立和自我封闭的内循环空间特征。2001年10月,黄埔古村划归广州市海珠区琶洲街管理,农民转为居民、集体土地转为国有土地。空间形态的演变是在处于支配地位的权力关系强势作用下,由外部不断地对农村聚落进行包围带来的结果,是典型的空间侵入现象,并最终形成了城市孤岛的空间格局。行政村建制撤销后,一夜之间村民改为居民,南北两个居委会负责村里的建设和管理(A01)。加上城中村土地征用政策对村集体建设用地和农民宅基地的补偿缺乏必要的量化标准等政策遗留问题,导致了城中村城市孤岛逐渐固化。国家征地后,也给村集体和我们农民一些补偿,像大洲利洲新洲小学以南地块是我们石基联社的集体土地,现在也有少量的村集体分红(B04)。政府部门收购土地,可耕土地减少,这影响到村民日常生产和生活,引起了大规模重建、乱建等对政府空间控制规则的空间反抗行为。再加上城乡人口流动、经济和就业结构变迁等多种社会需求和矛盾在此汇集、叠加,直接导致出现空间无序、资源浪费、秩序混沌、文化缺失、结构失衡等普遍问题。乱糟糟的环境就不说了,最可惜的就是那些老房子,早期我们没有保护意识也没有能力,需要政府部门来统一管理(B05)。

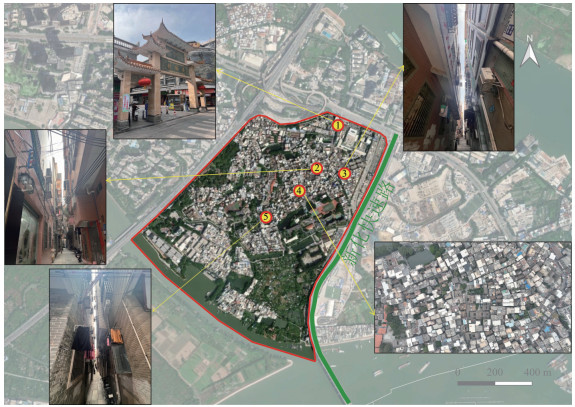

|

图 5 黄埔古村范围 Fig.5 The Scope of Huangpu Village |

各级政府机构以及黄埔村经济联社既是空间侵入的主体,也是空间管制、资源配置调节方式的主导者。主管部门主要以两种方式进行黄埔古村传统文化的保护,一是,制定保护和传承的条例、法令和规划。黄埔古村权力部门通过上位规划、历史保护区范围划定等对社会行动与资本流动进行控制与引导,使空间使用与发展方向控制在上层建筑需求内。大概从2005年起,政府先后组织编制了大大小小10多项保护、景观专项和旅游发展规划,也时常有相关人员来向我们了解村子的情况,尤其是2009年以来的变化还是很大的(A02)。二是,成立保护和展示的专门机构,对民间自发组织的重点项目给予政策性倾斜和支撑。2006年,瑞典的仿古商船“歌德堡号”重访广州,政府部门在原黄埔税馆旧址兴建了黄埔古港风景区和粤海第一关纪念馆;2009年,成立了海珠区黄埔古村保护项目领导小组和广州黄埔古港古村研究会,集中展示与保护黄埔村的历史文化特色。新化快速路当年停工就与涉及到拆黄埔村牌坊有关,最后道路重新规划(A03)。“哥德堡号”重返广州的纪念浮雕以及在酱园码头河边停靠的那一艘仿古帆船都是来玩的必备打卡点,看得出来政府在想办法(C10)。

3.2.2 资本逻辑:空间低效与路径探索空间低效指空间利用价值低且产业结构单一的现象。在空间形态二元制度结构性缺陷、转型期不完善的房地产市场以及传统小农社会意识的共同作用下,这种低效空间逐渐发展成为具有极强路径依赖特性的自我强化空间[29]。伴随着城市不断扩张和村落不断被吞并的过程,黄埔古村空间形态的演变也可以看成是产业结构空间权利抗争的图式化表现。具体来看,第一,黄埔古村传统的农业用地因城市发展逐渐压缩,岭南水乡的农业发展优越条件消失殆尽。政府征地后,好在我们自己原来的宅基地没用动,这可是我们的“命根子”啊(B06)。第二,改革开放后村办工业(以侨乡投资建设的船厂与纺织厂为主)由于技术、管理、产品、人才、市场等原因导致投资失败,并于20世纪末逐渐撤出。农民真的不适合办工业,现在地没了,能做的就只剩收好租子了(B07)。第三,村民自治组织缺乏专业人才,无法有效地引导村落经济发展,于是黄埔古村兜兜转转还是成为了风险较低的物业出租、单一集体经济分红等非正规经济的集聚区。1985年、1992年—1993年、1999年—2002年,经历了三轮大规模的违法抢建风潮。收租也成为失地农民转型的依赖路径。2000年左右,广州房价上涨很快,也是我们村大规模盖房子的时候(B08)。我在琶洲上班,这边近,最主要的是房租低,是市区的三分之一不到(D15)。然而,即便是村内的租屋经济也由于根深蒂固的小农意识及其短视行为,使得整个村内的小型、微型等非正规经济陷入业态低端、经营粗放、经济活力缺乏的恶性循环中,经济发展持续陷入低效锁定陷阱。我们除了村集体和房屋出租有一小部分收入之外,平时就靠摆摆地摊或者临时性的一些工作来获得收入(E16)。年纪大了,平常闲来无事,卖卖自家种的瓜果蔬菜,打发时间也是增加一点家庭收入(E17)。

在不断探索的过程中,除了政府部门承担的改造费用之外(2010年海珠区政府拨款5个亿为黄埔古村资本空间注入新的活力;2023年海珠区发改局投资9987.43万元对黄埔古村古港旅游配套基础设施进行完善等),村集体自筹资金、开发企业承担改造费用等方式也在黄埔古村的多元化资金投入中扮演着重要角色。2010年,广州市琶洲国际会展中心的规划明确将黄埔村作为历史文化旅游区进行打造,并积极寻求与企业合作。2015年广东天石集团与村委会签约成立了广州黄埔古村旅游开发有限公司,进行旅游开发与招商引资。我是在黄埔古村开发公司举办的黄埔古村创墟招商会上租在这里开店的,也是冲着广东天石控股集团的品牌和实力(F18)。2021年1月成立的广州市古港新地商业运营管理有限公司在石基村总站圈下6万平米的文旅商业建筑面积,涵盖特色餐饮、潮玩潮牌、艺术展览、非遗文化、商务办公、酒店公寓等文旅业态。这里是公交车总站,一下车就能看到,现在是乱糟糟的在搞建设,希望一两年后发展成熟,到时再来(C11)。古村大部分的古祠堂、古民居等古建筑经过规划引导而逐步转变功能,成为创墟、绘画创作室、动漫工作室、咖啡厅、民宿、美食店、汉服馆、美妆工作室等。各姓氏的宗亲会都不缺钱,主要将宗祠出租给文化爱好者而不是承包给企业(H22)。我是专门开车过来的,主要在古港附近逛了下,穿上汉服在里面拍照也很好看(C13)。

3.2.3 文化逻辑:空间嵌入与融合适应文化的空间嵌入是指文化牢固地与空间融为一体。黄埔古村的文化特质之一就是港村一体,这里既是千年的古老村落,又是闻名世界的贸易港遗址。1757—1842年,黄埔古港对外贸易达到黄金时期,对外贸易商业文化进行着空间的嵌入。鸦片战争后,失去了对外贸易的优势,黄埔村转而与其他岭南特色农耕村落一样,继续发扬以宗祠为中心的血缘宗亲关系的文化信仰和社会风俗,岭南地域文化、宗祠文化、侨乡文化、建筑文化等多重文化在这里融合生长。成为体制上的城中村后,在快速城市化的降维打击下,无论是村庄的空间肌理,还是成片的传统街道、建筑均显现出残缺破败的景象。再加上快速城市化带来的现代文化的冲击,让本土的传统文化无所适从,处于较尴尬的地位。那个时候,你们说的这些历史建筑大部分都是自生自灭的,甚至有些本地人对一些传统文化都觉得不入流(H21)。由于巨大的文化差异与周边的琶洲互联网创新集聚区国际化的城市中心整体风貌格格不入,面临着乡土风貌危机、文化胁迫危机和秩序失衡危机等诸多问题,这给村内带来了颠覆性的空间结构巨变。

文化融合适应是指在不改变文化的基本结构前提下,文化通过主动改变或调整自身的某些元素来适应新的环境要求,并由此形成了非自觉的多样文化复合空间。传统村落长时间的颓势和无序发展也引起了不少古村关注者的注意,为唤起村落活力而进行的旅游开发吸引了大批游客,一批国画、雕塑等艺术家和手工艺品商家也相继进驻。也正是这样的创意阶层集聚现象和自下而上的草根艺术宣扬,对普通的旅游者来说具有独特的吸引力。有一群痴迷于黄埔文化的关注者,虽然不是土生土长的村里人,但是对这里很有感情。我来这里十多年了,我们一起的还有一个漫画艺术家,一个设计师(F19)。2006年瑞典国王乘坐哥德堡Ⅲ号亲临黄埔古港,为纪念中瑞友好而建造的哥德堡号雕塑揭幕,引起社会公众的广泛关注,从此拉开了黄埔古村尘封几百年的海丝文化、对外贸易文化面纱,“古港遗风”、粤海第一关的风貌得以重新显现,黄埔古村的历史文化价值也被全社会注意。2006年哥德堡号来的时候,古港围满了人观看,几百名记者采访,载歌载舞,场面非常盛大(B09)。拥有2座博物馆、15座古祠堂以及古民居、古港码头、古港公园、凤浦牌坊、黄埔直街等多处景观的黄埔古港古村历史文化景区应运而生,以古港为特色的古村落文化旅游空间形态逐渐形成。值得高兴的是,中间断掉的一些传统文化习俗,近些年又恢复起来了,像宗亲会、敬老日这些活动(J20)。黄埔古村人文历史展览馆作为海珠区政府黄埔古港保护工程中重点文化项目之一,于2012年正式对外开放。2013年黄埔古村入选第二批中国传统村落、2023年黄埔古港古村历史文化景区被评为3A级景区。富有历史文化内涵和长久生命力的以海上丝绸之路为引领的文化品牌景区,成为黄埔古村的金字招牌。带小朋友进去了纪念展馆参观,让历史文化熏陶一下小朋友,能在这里免费逛一下午(C14)。由于受到千百年来对外贸易商业文化的熏陶,黄埔古村在文化旅游发展过程中也表现出使不同文化的人能够和谐共处的包容性,生活空间、消费空间、游憩空间在此融合共生。我是坐旅游观光线来的,拍拍照、逛逛巷子,很安静,静下来感受一下生活气息和文化气息(C12)。

4 结论与讨论从理论方面和实践方面得到的结论主要有,一是,城中村是城市孤岛。在特定的时代背景下,城市孤岛是计划性、被分配的空间,是资本积累的空间、是权力让渡的空间、是文化沉淀的空间。二是,文化主导的城市孤岛空间转型成为重要路径。文化导向的城市孤岛转型成为解决城市孤岛管理、经济、文化、景观等问题的重要路径。三是,“权力—资本—文化”是被动式的城市孤岛实现主动式城市化的生产要素集。权力逻辑将文旅空间生产视为城市管理和经营的途径,资本逻辑将文旅空间生产视为资本增值的工具,文化逻辑指通过各种表征形式能动地塑造空间的转换和重构来推动文旅空间生产。四是,文旅空间生产是黄埔古村从“孤”走向“不孤”的路径。权力逻辑、资本逻辑、文化逻辑的三元要素分别辩证的作用于文旅空间的生产实践。

可能的边际贡献体现在三个方面:第一,提出认识城市更新中低洼地区的新视角。认为城市孤岛的孤,不是绝对的,而是相对的,可以通过权力空间规范,资本空间增值,文化空间融合来找到发展定位。第二,丰富“文旅+城市更新”的新理论。文旅+城市更新这种空间再生产的更新方式,是将文化视为影响空间再生产的核心手段和要素,以文旅发展作为驱动城市孤岛空间生产的方式。第三,提炼出以黄埔古村为代表的文化型城市孤岛主动式城市更新路径。对文化导向型城市孤岛其文化旅游发展模式提供系统理论和实践分析,也为国内外城市孤岛从孤立走向协同提供相应的参考和借鉴。

对城市孤岛文旅空间转型的关注是一个长期的过程,在接下来会持续关注城市孤岛文旅空间转型过程中“权力—资本—文化”的相互作用关系,以及是如何通过对权力的规范和资本的增值来达成文化产业化实现的。考虑到在空间生产过程中,城市孤岛系统自平衡状态不可避免的被打破,发展要素、空间功能、经济结构、改造路径都进行了调整,在这个深刻变革的过程中,稍有不慎各种空间生产要素就会出现相互冲突,还需要科学和系统的完善城市孤岛文旅空间生产这一研究命题。权力逻辑除了是通过政策、符号、规划或蓝图等谋划着空间范围和规模,影响着空间秩序之外,还需要对无形的、体制机制之外的秩序重构给予更多的关注。警惕资本逻辑中过度和盲目生产带来资源浪费,资本循环的逐利性与村落发展理念相背离,资本没有节制的大众化致使城中村出现“去生活化”现象等等问题。文化逻辑需要关注出现文化内涵不深、特色不明显等问题,以及资本、权力对文化的不断挤压导致乡土文化的传承和发扬面临的危机等。

| [1] |

张楚婧, 晁恒, 李贵才. 深圳市城中村流动摊贩的生存韧性和社会空间建构——基于日常生活实践视角[J]. 城市发展研究, 2021, 28(11): 118-124, 2. [Zhang Chujing, Chao Heng, Li Guicai. Survival resilience and social space construction of street vendors in Shenzhen urban village: Based on perspective of everyday life practice[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(11): 118-124, 2.] |

| [2] |

黄文炜, 袁振杰. 地方、地方性与城中村改造的社会文化考察——以猎德村为例理[J]. 人文地理, 2015, 30(3): 42-49. [Huang Wenwei, Yuan Zhenjie. Place, placeness and the soci-cultural investigation on urban village redevelopment: A case study of Liede village[J]. Human Geography, 2015, 30(3): 42-49.] |

| [3] |

杨小柳, 史维. 城中村的转型与集体荣誉观: 深圳转制社区的案例研究[J]. 青海社会科学, 2023(1): 102-110. [Yang Xiaoliu, Shi Wei. The transformation of urban villages and the concept of collective honor: A case study of Shenzhen's transformed communities[J]. Qinghai Social Sciences, 2023(1): 102-110.] |

| [4] |

Imperiale A J, Vanclay F. Experiencing local community resilience in action: Learning from post-disaster communities[J]. Journal of Rural Studies, 2016, 47(Part A): 204-219. |

| [5] |

Visser M A, Mullooly J, Campos-Melchor P. Diversifying, transforming, and last resorts: The utilization of community based youth serving organizations in the construction of livelihood strategies by disconnected youth in rural America[J]. Journal of Rural Studies, 2020, 80: 328-336. DOI:10.1016/j.jrurstud.2020.10.005 |

| [6] |

Park H, Kovacs J F. Arts-led revitalization, overtourism and community responses: Ihwa Mural village, Seoul[J]. Tourism Management Perspectives, 2020, 36: 100729. DOI:10.1016/j.tmp.2020.100729 |

| [7] |

孙九霞, 许泳霞, 王学基. 旅游背景下传统仪式空间生产的三元互动实践[J]. 地理学报, 2020, 75(8): 1742-1756. [Sun Jiuxia, Xu Yongxia, Wang Xueji. The ternary interactive practice of the production of traditional ritual space in the tourism context[J]. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(8): 1742-1756.] |

| [8] |

易盼昕. 城中村自组织空间交互模式研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2020: 10-14. [Yi Panxin. Study on Spatial Interaction Model of Self-Organization in Urban Villages[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2020: 10-14.]

|

| [9] |

袁源, 张小林, 李红波, 等. 西方国家乡村空间转型研究及其启示[J]. 地理科学, 2019, 39(8): 1219-1227. [Yuan Yuan, Zhang Xiaolin, Li Hongbo, et al. Rural spacetransition in western countries and its inspiration[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(8): 1219-1227.] |

| [10] |

Krivy M. Don't Plan!The use of the notion of 'culture'in transforming obsolete industrial space[J]. Intemational Journal of Urban and Regional Research, 2013, 37(5): 1724-1746. |

| [11] |

Lefebvre H. The Production of Space[M]. Oxford: Blackwell, 1991: 26-38.

|

| [12] |

郭文, 黄震方. 基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究: 以江南水乡周庄古镇为例[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 117-124. [Guo Wen, Huang Zhenfang. A field theory to the production of multi-dimensiona space of cultural heritage tourism destination: A case study of Zhouzhuang ancient town[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 117-124.] |

| [13] |

王月涛, 宋婧雯, 薛滨夏, 等. 基于空间句法的历史城市"孤岛效应" 改善策略研究[J]. 城市发展研究, 2021, 28(4): 99-107, 2, 37. [Wang Yuetao, Song Jingwen, Xue Binxia, et al. The improving strategies of island effect of historical cities based on spatial syntax[J]. Urban Development Studies, 2021, 28(4): 99-107, 2, 37.] |

| [14] |

田里, 刘亮. 旅游孤岛效应演化机理研究——以云南普者黑旅游区为例[J]. 地理科学, 2021, 41(1): 22-32. [Tian Li, Liu Liang. Evolution mechanism of tourism islanding effect: A case study of Yunnan Puzhehei tourist attraction[J]. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(1): 22-32.] |

| [15] |

安定. 探析西部名城中历史遗产的"孤岛化"现象[J]. 城市规划学刊, 2005(4): 56-59. [An Ding. On phenomenon of urban heritages being islanded in west historic cities[J]. Urban Planning Forum, 2005(4): 56-59.] |

| [16] |

Hillier B. Studying cities to learn about minds: Some possible implications of space syntax for spatial cognition[J]. Environment and Planning B: Planning and Design, 2012, 39(1): 12-32. |

| [17] |

唐夕汐, 夏青, 田里. "城市更新+文旅"的城市孤岛空间多维拓扑结构与功能重塑研究——以广州市黄埔古村为例[J]. 干旱区资源与环境, 2024, 38(1): 69-74. [Tang Xixi, Xia Oing, Tian Li. Multidimensional topological structure and functional reconstruction of urbanisland space characterized by"urban renewal+cultural tourism": A case study of Huangpu village in Guangzhou[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2024, 38(1): 69-74.] |

| [18] |

Wise N. The power of new urban tourism: Spaces, representations and contestations by Claudia Ba, Sybille Frank, Claus Müller, Anna Laura Raschke, Kristin Wellner and Annika Zecher (eds.)[J]. Journal of Urban Affairs, 2022, 44(9): 1372-1374. |

| [19] |

Mullines P. Tourism urbanization[J]. International Journal of Uaban and Regional Research, 1991, 15(3): 326-342. |

| [20] |

Bahers J B, Athanassiadis A, Perrotti D, et al. The place of space in urban metabolism research: Towards a spatial turn? A review and future agenda[J/OL]. Landscape and Urban Planning, 2022, 221(5): 104376. DOI: 10.1016/J.LANDURBPLAN.2022.104376.

|

| [21] |

Kim K M, Uysal M, Singy M J. How does tourism in a community impact the quality of life of community residents?[J]. Tourism Management, 2013, 36(3): 527-540. |

| [22] |

保继刚, 孟凯, 章倩滢. 旅游引导的乡村城市化——以阳朔历村为例[J]. 地理研究, 2015, 34(8): 1422-1434. [Bao Jigang, Meng Kai, Zhang Qianying. Rural urbanization led by tourism[J]. Geographic Research, 2015, 34(8): 1422-1434.] |

| [23] |

陶慧, 刘家明, 罗奎, 等. 基于三生空间理念的旅游城镇化地区空间分区研究——以马洋溪生态旅游区为例[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 153-160. [Tao Hui, Liu Jiaming, Luo Kui, et al. The study of spatial division of tourism urbanization area based on the conception of production-living-ecological space: A case study of Mayangxi ecotourism area[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 153-160.] |

| [24] |

吴良镛. 中国建筑与城市文化[M]. 北京: 昆仑出版社, 2009: 106-113. [Wu Liangyong. Chinese Architecture and Urban Culture[M]. Beijing: Kunlun Publishing House, 2009: 106-113.]

|

| [25] |

曾迪, 朱金, 何深静. 文化身份视角下移民城市的城中村更新模式探讨——基于新加坡与深圳的实证研究[J]. 热带地理, 2021, 41(3): 449-460. [Zeng Di, Zhu Jin, He Shenjing. Urban villages' redevelopment in cities of migration through the lens of culturalidentity: A comparative study of Singapore and Shenzhen[J]. Tropical Geography, 2021, 41(3): 449-460.] |

| [26] |

方丹青, 陈可石, 崔莹莹. 基于多主体伙伴模式的文化导向型城中村再生策略——以深圳大芬村改造为例[J]. 城市发展研究, 2015, 22(1): 38-44. [Fang Danqing, Chen Keshi, Cui Yingying. Multi-partnership based regeneration strategies of culture-led urban village: A case of Shenzhen Dafen village[J]. Urban Development Studies, 2015, 22(1): 38-44.] |

| [27] |

朴松爱, 樊友猛. 文化空间理论与大遗址旅游资源保护开发——以曲阜片区大遗址为例[J]. 旅游学刊, 2012, 27(4): 39-47. [Piao Songai, Fan Youmeng. Theory of cultural space and preservation and development of great historical site tourism resources: A case of Qufu area historical site[J]. Tourism Tribune, 2012, 27(4): 39-47.] |

| [28] |

Soja E. Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions[M]. Oxford: Basil Black well, 2000: 24-39.

|

| [29] |

Ye C, Chen M X, Chen R S, et al. Multi-scalar separations: Land use and production of space in Xianlin, a university town in Nanjing, China[J]. Habitat International, 2014, 42: 264-272. |

| [30] |

叶超, 柴彦威, 张小林. "空间的生产"理论、研究进展及其对中国城市研究的启示[J]. 经济地理, 2011, 31(3): 409-413. [Ye Chao, Chai Yanwei, Zhang Xiaolin. Review on studies on production of urban space[J]. Economic Geography, 2011, 31(3): 409-413.] |