创新居于新发展理念的首要位置,是推动高质量发展的重要引擎。随着经济活动从“要素驱动”向“创新驱动”、“域空间”向“流空间”转变,区域创新也从封闭模式向开放模式,线性模式向网络模式演化[1]。党的二十大报告提出:“完善科技创新体系,加快实施创新驱动发展战略”。城市是实施创新驱动发展战略的基本单元,集聚了大量的人才、资金和科研机构,逐渐成为创新实践的热床和创新成果的孵化地。新一轮科技革命和产业变革正重塑全球创新体系,尤其是以人工智能、大数据、物联网为代表的信息技术,促使创新所需的知识组合日益多样化和复杂化,单纯依靠自身资源难以突破创新瓶颈,这就要求提升主体间互动频率,通过学习效应和溢出效应拓展协同创新的深度和广度。网络范式的兴起为研究城市创新提供了新的视角,城市已经从给定空间的集聚点变成各种复杂网络的节点,迅速嵌入地方和全球创新网络[2]。因此,探讨中国城市协同创新网络的时空演变特征,对于提高区域创新能力和加快建设创新型国家具有重要的理论和现实意义。

协同创新是指多主体跨越组织边界,在技术、产业和科研等领域开展创新活动,涉及多层次、多要素和多阶段的动态合作,具有累积的正反馈循环特征[3]。城市协同创新旨在促进城市间资源共享和优势互补,加速知识交流和技术迭代,提高创新研发的风险抵御能力,构建城市可持续创新发展新格局[4]。创新网络最早由Freeman提出,是企业基于制度安排的一种系统性创新[5]。Ojasalo将创新网络拓展为企业因研发活动建立的一种相对松散、非正式的联系体[6]。此后,经济地理学者把空间因素引入创新网络的分析框架,创新与地理空间的关系愈发紧密,研究对象也从早期的企业层面转向产业和区域层面。城市协同创新网络是以城市为核心节点,城市间的合作关系为连接通道,在特定时空形成的各种正式和非正式联系,是一个不断演化的有机体[7]。

近年来,以城市为主体的协同创新网络受到学者的广泛关注,主要集中在以下3个方面:其一创新网络关系构建,现有研究主要利用联合申请专利[8-10]、论文合作[11-13]、项目合作[14, 15]和总部—分支数据[16, 17]来直接构建协同创新网络,部分学者基于引力模型[18]来间接测度城市协同创新关系。其二创新网络结构特征,运用社会网络分析法从整体网络、个体网络等维度展开分析,普遍认为协同创新整体规模不断扩张,个体极化态势显著,具有典型的“核心—边缘”结构[19],创新网络逐渐从单中心向多中心转变[20]。其三创新网络演化机制,通过负二项回归[21]、结构方程[22]、QAP模型[23]定量分析协同创新网络的影响因素,其中最具代表性的当属多维邻近理论。法国邻近动力学派从互动和制度两个视角研究区域创新网络演化[24],Boschma吸收整合了邻近学派的观点,构建了地理、社会、制度和组织多维邻近性分析框架[25]。创新网络驱动机制从单一的地理因素逐渐向多维邻近视角转变,且对创新网络的影响呈复杂的非线性关系[26]。

总体来说,已有研究对探讨城市协同创新网络提供了有益借鉴,但仍面临一些不足。①囿于数据搜集整理的困难,现有研究只关注某一时点或局部区域的创新网络,在总体特征和时空演化方面存在明显不足。②多数学者仅以发明专利数据来构建城市协同创新网络,忽略了实用新型和外观设计,二者作为知识产权的重要组成部分,是城市创新能力的全面体现。因此,本文的边际贡献在于:第一,以2001—2020年全国288个城市的联合专利数据为样本,引入实用新型和外观设计,突破了创新网络参数仅包括发明专利的局限。第二,将城市协同创新划分为“低位渐进—稳步增长—快速攀升”三个发展阶段,分阶段、分主体剖析协同创新的规模和结构特征,丰富了协同创新动态演变方面的研究。第三,“流空间”背景下,将“蜂鸣—管道”理论拓展至城市协同创新网络,并基于本地/跨界合作尺度将协同创新网络划分为四个类型,全方位考察其演变的空间格局,为推动城市协同发展提供理论和实践指导。

2 数据来源专利是创新成果的可见证明和客观记录,能够反映企业、个人在特定时空的创新活动水平,是研究知识生产和创新绩效的重要数据源[27]。发明专利代表着原始创新,具有较高的技术含量和商业转化价值,多数学者用其来衡量协同创新[28, 29]。但发明专利存在技术要求高、审核周期长、维护成本大等特点,在技术更迭迅速、市场竞争激烈的领域,对于资源有限的企业和个人来说无疑是一项巨大的挑战。相比而言,实用新型审查标准较低,申请流程简化,适用于对现有技术小型改进或创新,有助于推动中小企业技术进步。同时,根据微笑曲线理论,附加值高的环节主要体现在研发和销售两端,如果说发明专利代表了研发环节的技术创新,外观设计则反映了销售环节的价值提升。外观设计在塑造品牌形象和提升竞争力等方面具有重要作用。因此,本文基于中国知识产权局公布的专利数据,利用大数据挖掘与分析技术,构建城市协同创新网络。数据筛选及主要步骤如下:

(1)利用大数据挖掘技术,爬取2001—2020年中国所有公开的专利数据,包括发明授权、发明申请、实用新型和外观设计四类。剔除单个专利申请人、申请人包括个人以及与港澳台、国外联合专利申请,仅保留两个及以上专利申请人数据,申请人为三个及以上的,采用两两交叉的方式记录[30]。借助企查查软件及人工查找等方法,将专利申请人匹配到地级市,从而将专利合作关系转化为城市协同创新关系。

(2)根据数据统计性描述,2012年以前超过80% 的城市联合发明授权数量为零,同时考虑到专利授权容易受到官僚因素的影响,具有很大的不确定性和不稳定性[31],因此采用发明申请数据更能准确反映城市协同创新水平。通过数据清理最终得到1028646条合作关系,其中发明申请573736条,实用新型393919条,外观设计60991条。

(3)将申请人分为企业、高校(科研机构)、政府和中介机构四类,构建不同创新主体的关联数据,得到701189条企—企合作关系,250607条企—校合作关系,47124条校—校合作关系,29726条其它合作关系①。同时根据申请人是否属于同一城市,形成485282条本地合作关系,543364条跨界合作关系。

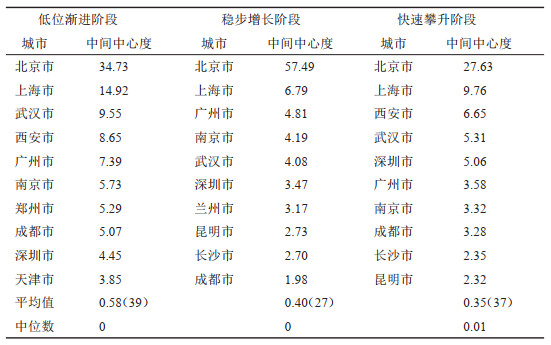

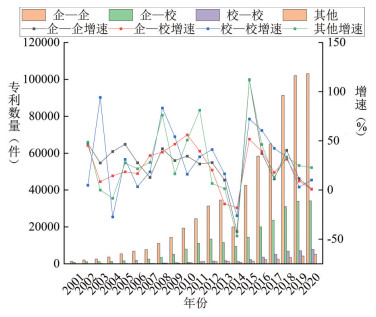

3 城市协同创新的时间演变特征 3.1 城市协同创新规模特征根据图 1,2001—2020年城市协同创新规模整体呈上升趋势,并且表现出明显的阶段性特征。总体来看,这一过程大体可分为低位渐进阶段(2001—2007)、稳步增长阶段(2008—2013)和快速攀升阶段(2014—2020)。低位渐进阶段合作专利从2329件上升为10739件,平均每年仅增长1201件,总体规模相对较小,反映出不同主体之间知识共享和技术交流寥若晨星。稳步增长阶段合作专利从15355件提升至49213件,年均增长超过6771件,创新联系不断加深,合作频率和规模得到了显著提高。快速攀升阶段合作专利尽管在初期出现了略微下降,但很快从31505件暴涨到150341件,每年增长高达19806件,彰显出创新主体强烈的合作意愿,城市协同创新能力有了质的提升。

|

图 1 城市合作专利总量(2001—2020) Fig.1 Total Number of Patents on Urban Cooperation (2001—2020) |

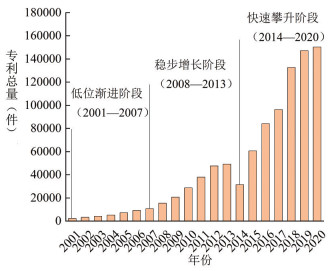

根据图 2,样本期内核密度曲线中心不断向右移动,说明城市协同创新水平不断提升,分布曲线的位移特征与图 1描述相一致。从分布形态来看,峰度下降,宽度变大,反映了协同创新水平的差异性增加;从分布延展性来看,呈现“右拖尾”现象,但存在明显的收敛趋势;从波峰数量来看,由单峰向多峰转变,不再是单一的集中趋势,间接表明协同创新网络出现了不同子群,与后文结论相符。

|

图 2 城市合作专利的核密度分布动态 Fig.2 Kernel Density Distribution Curves for Urban Cooperative Patents |

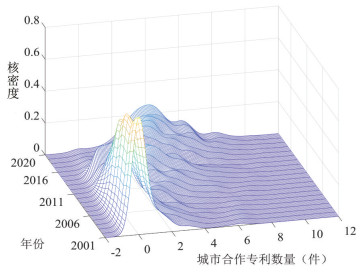

从专利类型来看,发明、实用新型和外观设计合作数量呈上升趋势。其中,发明专利从858件攀升至79589件,年均增长速度为25.42%,在所有专利中占比超过50%。这种高速增长的背后,是科技创新能力的不断提升以及政府对知识产权保护的重视。实用新型从990件提升到62654件,年均增长速度为23.04%,略低于发明专利。实用新型的范围相对较广,更容易满足市场需求,反映了企业和个人对技术改进的重视。外观设计从481件上升为8098件,年均增速仅15.16%(图 3)。随着消费者对产品个性化的需求不断增多,外观设计在市场竞争中的地位越来越重要。

|

图 3 不同类型合作专利数量及增速 Fig.3 Number and Growth Rate of Different Types of Cooperation |

从参与主体来看,“企—企”关系从1406条攀升至103136条,“企—校”关系从740条增长为34204条,这两类构成了协同创新的主要类型,占总体的92.82%。“校—校”关系从101条提升为7780条,“其它”关系从82条上升为5221条,这两类规模相对较小,仅占总体的7.18%。同时,企业参与比例不断下降,从低位渐进阶段的94.83%,逐步滑落到快速攀升阶段的92.34%。尽管如此,企业在协同创新过程中仍发挥着主导作用,因为企业对市场需求和商业利益非常敏感,能够精准把握创新方向和机会,通过与其他主体合作可以迅速实现创新成果的商业化应用。高校参与比例先从27.12%上升到29.52%,后降至28.50%,可能原因为早期高校投入大量资源进行科研合作、技术转移等活动,随着时间的推移,高校面临资源限制和优化调整的压力,加之理论创新转化成科技成果存在较大难度,引发高校参与度下降。“其它”关系占比不断增加,从最初的2.31% 稳步提升到2.83%,表明参与主体日趋多样化(图 4)。随着创新驱动发展战略的实施和数字技术的广泛运用,强化了各类主体参与协同创新的动力。

|

图 4 不同主体合作专利数量及增速 Fig.4 Number and Growth Rate of Patents of Different Subjects' Cooperation |

基于地理权重矩阵计算城市协同创新的全局莫兰指数。根据表 1,2002—2020年全局莫兰指数均在1% 的水平上显著为正,说明城市协同创新存在正的空间相关关系。从动态视角来看,莫兰指数整体呈上升趋势,从2002年的0.025攀升至2018年的最大值0.087,仅2020年出现略微下降。可能原因为随着信息技术的快速发展,创新壁垒逐渐被打破,有助于创新要素流向低水平区域,城市协同创新不平衡状况有所缓减,引发相关性出现略微下降。

| 表 1 全局莫兰指数 Tab.1 Global Moran's Index |

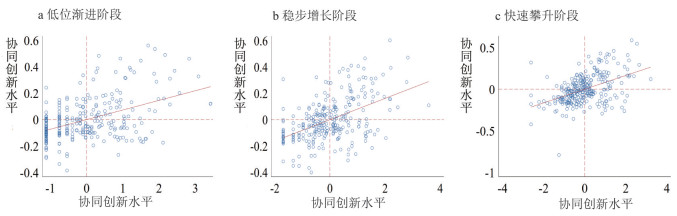

整体来看(图 5),多数城市分布在第一、三象限,呈现“高—高”和“低—低”集聚,表明城市协同创新以同类集聚为主。低位渐进阶段,集聚水平相对较低,以“高—高”集聚为主导,低值区出现大量孤立点,空间相关性不强。稳步增长阶段,集聚效应进一步加强,以“高—高”和“低—低”集聚为主导。快速攀升阶段,同类集聚动能愈加明显,同时“高—低”和“低—高”集聚开始显现。在城市群或都市圈中,各城市基于分工合作关系,引发高协同创新能力与低协同创新能力城市展开跨界合作,吸纳更多创新要素和创新成果,最终在特定领域或产业形成差异性集聚。

|

图 5 局部莫兰指数散点图 Fig.5 Scatterplot of Partial Moran's Index |

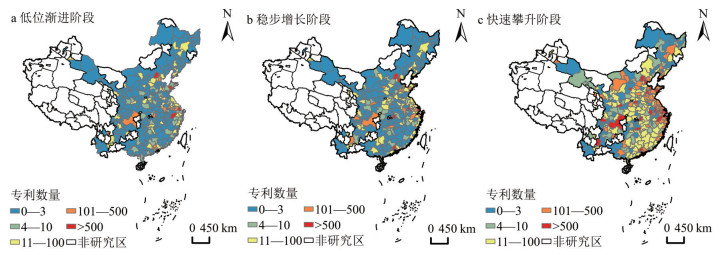

基于城市内联合申请专利数据,利用ArcGIS10.8将协同创新关系分为低强度、较低强度、中等强度、较高强度和高强度5个等级,全面刻画本地协同创新的空间分布格局(见图 6)。总体来看,本地协同创新能力持续提升,地理空间分布极不均衡,呈现“东强西弱、沿海高于内陆”的空间格局。①低位渐进阶段。本地合作强度普遍较低,产生了11820条关系流,257个城市低于全国平均水平,其中高强度合作城市5个,较高强度10个,中等强度49个,较低强度37个,低强度高达187个,极化现象显著。整体区域东密西疏,沿着东部向中西部递减,东部合作强度(112.6)远高于中部(12.9)、西部(9.3)和东北部(8.4)。沿海城市地理位置优越,对外开放程度较高,有利于激发企业创新动力,合作强度(111.76)大大超过内陆城市(26.18)。②稳步增长阶段。合作强度大幅提升,共产生31795条关系流。高强度合作城市上涨到8个,除武汉外全部位于东部地区,中等强度以上城市增长到87个,中部地区的合肥、长沙,以及西部地区的成都、重庆和昆明等城市迅速崛起,进入较高强度合作行列,同时东北地区沈阳、哈尔滨和长春发育良好,成为本地协同创新的高地。此外,沿海城市由于生产成本上升和环保压力增大,部分企业开始在内陆投资建厂,沿海城市合作强度与内陆城市差距大幅缩小。③快速攀升阶段。本地协同创新能力显著跃升,共产生79607条关系流。高强度城市上升为24个,中等强度以上城市高达175个,占全部城市的60.8%。东部地区(733.7)合作强度仍远超其它地区,西部地区(94.7)首次超越中部地区(86.9),并逐渐拉开了与东北地区(35.9)的差距。截止2022年7月,沿海地区已获批9个国家自主创新示范区,62个国家级经济开发区,科技创新的规模效应得到最大程度释放,沿海城市又重新建立了创新合作优势。

|

图 6 本地协同创新空间分布格局 Fig.6 Spatial Distribution Pattern of Local Collaborative Innovation 注:基于自然资源部标准地图服务网站下载的GS(2022)4306号的1:7400000标准地图制作,底图无修改,下同。 |

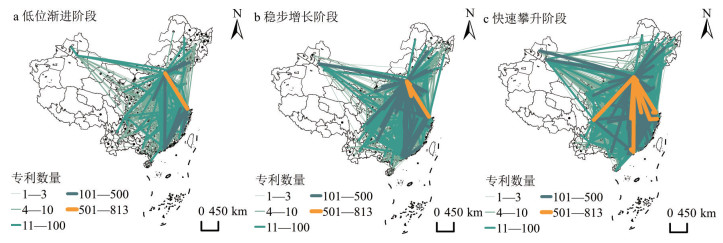

基于城市间联合申请专利数据,将协同创新的拓扑关系转换至空间网络(图 7)。总体来说,跨界协同创新合作深度和广度不断拓展,从“一字型”结构向“四面体”结构转变。①低位渐进阶段。协同创新网络包括1237个新型组合,形成了10317条关系流,其中北京—上海合作专利高达813项,远超其它城市,整体呈现以北京—上海为核心的“一字型”结构。同时,上海—深圳、北京—深圳合作数量分别为327件和161件,初步勾勒出以北京、上海和深圳为基本单元的“三角形态”雏形。创新能力弱的城市普遍寻求与头部城市建立联系,北京与134个城市形成了合作关系,“择优连接”使得强者恒强,网络枢纽地位不断强化。②稳步增长阶段。跨界合作网络更加稠密,与上一阶段相比新增931个组合,产生了30220条关系流。第一阶段以城市为单元的“三角形态”不断生长,逐步拓展为以京津冀、长三角和珠三角地区为核心的三角框架。北京的创新策源功能进一步彰显,东北地区向哈尔滨、沈阳等城市辐射,西部地区向成都、重庆、西安等城市延伸,与合肥、郑州等中部地区城市合作频繁,逐渐形成复杂交互的多轴线、多节点创新网络。③快速攀升阶段。协同创新组合再度上升至4834个,孕育出73698条关系流,形成以京津冀为顶点,珠三角、长三角和成渝地区为底的“四面体”结构。这一阶段更加注重城市群内部的合作交流,形成了区域性创新应用市场,北京—天津合作总量达到1200件,杭州—宁波为931件,广州—东莞为588件,成都—重庆合作数量相对较低,但也迈入了中级强度合作行列。此外,北京与武汉、西安的合作专利达到了515和384件,东南方位与长江中游城市群、西南方位与关中平原城市群分别形成了创新走廊,城市群逐渐成为跨界协同创新网络的重要枢纽。

|

图 7 跨界协同创新空间分布格局 Fig.7 Spatial Distribution Pattern of Urban Cross-border Collaborative Innovation |

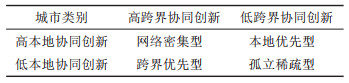

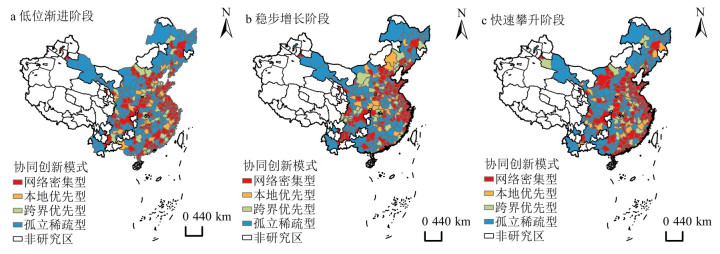

近年来,关系经济地理学派构建的“蜂鸣—管道”模型对协同创新理论产生了深远影响。“蜂鸣”一般指不同主体基于地理邻近形成的近距离交流合作关系,“管道”则是不同主体跨区域在较长距离进行互动沟通的渠道[32]。本文将这一思想拓展至城市协同创新网络,“蜂鸣”用来形容本地协同创新,“管道”用来形容跨界协同创新,二者对提升区域创新能力至关重要[33]。综上,结合本地/跨界协同创新强度,参考叶雷等(2019)的研究[34],以中位数为临界值,将协同创新模式划分为网络密集型、本地优先型、跨界优先型和孤立稀疏型四个类别(表 2),分阶段考察其空间演化过程,在一定程度上弥补了上述研究仅限于截面数据的不足。

| 表 2 城市协同创新模式划分 Tab.2 Segmentation of Urban Co-innovation Models |

根据图 8,网络密集型城市主要分布在胡焕庸线以东,孤立稀疏型城市分布在胡焕庸线以西,符合中国经向性地理格局,本地优先型和跨界优先型城市围绕在网络密集型城市周围,呈现明显的集聚特征。①低位渐进阶段,网络密集型城市主要集中在京津冀、长三角、珠三角地区,表现为团簇式发展。本地优先型城市分布零散,包括东部地区的舟山、莆田等,中部地区的焦作、临汾等,西部地区的安康、银川等,东北地区的抚顺、朝阳等,多为资源型或老工业城市,在早期规模报酬递增的作用下,本地形成了密集的创新网络,长期的路径依赖使得区域创新活力不足。跨界优先型城市成块状分布,紧密围绕在网络密集型城市周围,例如江门、云浮与佛山、中山相连,宣城、黄山与杭州、南京等城市毗邻,依托区位优势形成了高强度的对外联系,但由于本地创新网络发育不佳,致使外部知识对本地创新水平贡献不足。孤立稀疏型城市数量最多,呈片状分布在东北、中部、西南和西北地区,不仅外部知识匮乏,而且内部流动不畅,多是经济欠发达城市和中小城市。②稳步增长阶段,网络密集型城市由东部沿海逐渐向内陆城市扩散,衢州、舟山在长三角城市群的技术溢出中不断获益,本溪、丹东等老工业城市聚焦发展薄弱环节,实现了本地与跨界知识的共享交流。本地优先型和跨界优先型城市片状发展趋势明显,河南的漯河、南阳与安徽的十堰、随州等城市组成了中部本地优先发展区;四川的内江、乐山、南充等,辽宁的辽阳、朝阳和葫芦岛等分别构成了西南和东北地区的协同创新聚集地。③快速攀升阶段,网络密集型城市呈现以京津冀、长三角、珠三角和成渝城市群为圈层的四边形结构,与图 6和图 7分布特征相吻合。本地优先型和跨界优先型城市向东南地区转移,镶嵌在密集型和孤立型城市之间,构成了二者的衔接区域,孤立稀疏型城市仍集中在胡焕庸线以西,普遍缺乏城市内部和城市之间的互动,创新能力远低于全国平均水平。

|

图 8 城市协同创新模式划分 Fig.8 Segmentation of Urban Co-innovation Modes |

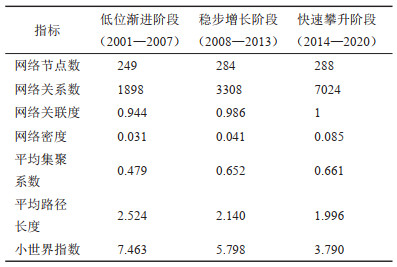

城市协同创新整体网络持续扩展,合作关系不断深化(表 3)。网络节点反映了参与创新网络的主体数量,低位渐进阶段仅包含249个节点,城市之间联通效率不高,2015年实现了288个城市全覆盖,网络完备性逐渐趋于饱和。网络关系数代表了各节点之间的联系情况,从最初的1898条攀升到7024条,整体连通性增强,创新联系频率不断提升。网络密度衡量了各节点的互动程度,样本期内密度整体偏低,城市合作关系相对松散,但仍表现出不断上升的趋势,创新网络逐渐由稀疏型向稠密复杂型转变。此外,协同创新网络可达性不断优化,呈现明显的小世界性特征。平均路径长度反映了网络通达性及各节点的平均距离,快速攀升阶段只需要通过1.996个节点就可以与其他城市发生联系,相比低位渐进阶段缩短了20.91%。平均集聚系数衡量了网络节点的集聚情况,整体从0.479上升到0.661,表明部分城市出现了集聚现象,网络内部形成了“局域网”,与图 5结论相一致。

| 表 3 网络整体特征 Tab.3 Overall Network Characteristics |

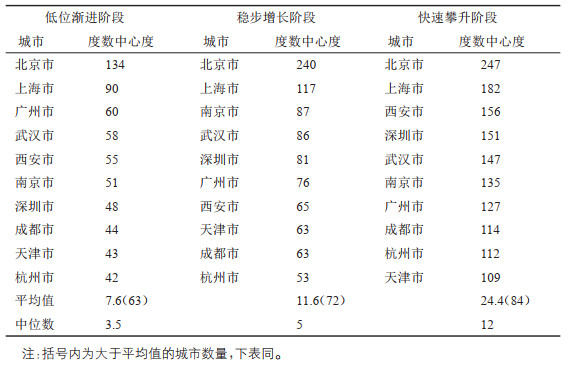

为了进一步揭示不同节点在网络中的核心地位、自主创新能力和对资源的控制程度,本文对创新网络的节点进行中心性研究,并选取排名前十的城市进行分析。度数中心度考察了某一节点与其他节点直接相连的个数,数值越大其拥有的资源和信息越丰富,在整个网络中居于核心地位。根据表 4,度数中心度持续上升,平均值从7.6增长到24.4,表明各城市掌握的知识信息量日益多样化,与其它城市产生了更密切的联系;平均值普遍高于中位数,且超过平均值的城市不断增多,整体倾向于右偏分布,数据尾部延伸到高值一侧,低值一侧相对较短,极化现象突出;三个阶段中排名前十的城市未发生变化,都是直辖市和省会城市,北京、上海始终是其它节点的主要合作对象,在整个网络中处于主导地位,其余城市仅是位序的变动。

| 表 4 绝对度数中心度 Tab.4 Absolute Degree of Centrality |

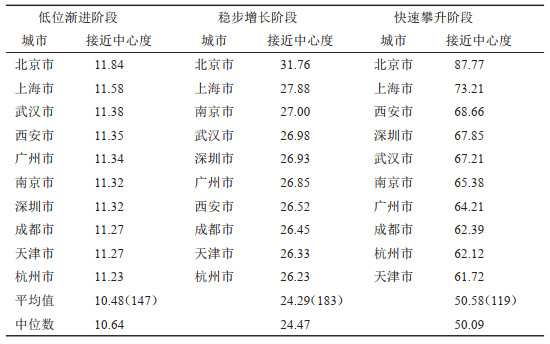

接近中心度是通过计算某一节点与其它节点的平均距离来衡量其在网络中的地位,接近中心度越高,说明与其他节点之间的距离越短,不易受到其它节点的控制,自主创新能力越强。根据表 5,接近中心度普遍提升,平均值从10.48上升到50.58,增长了将近4倍,创新网络能以较短的距离与其它城市连接,自主创新能力得到大幅度提升;平均值和中位数大体一致,接近中心度高于平均值的城市先上升后下降,整体趋于均匀分布;接近中心度与度数中心度排名前十的城市基本一致,北京、上海的自主创新能力最强,通过技术扩散溢出,其它城市不断积累模仿,对中心城市的依赖程度有所下降。

| 表 5 相对接近中心度 Tab.5 Relative Proximity to Center |

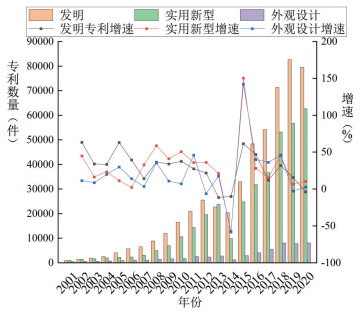

中间中心度是指某一节点在网络最短路径中出现的频率,反映了该节点对创新资源的控制程度。中间中心度越高,意味着它处于许多节点的最短路径上,能够促进不同节点之间的联系交流。根据表 6,中间中心度平均值持续降低,三个阶段各节点充当“中间人”的次数分别为0.58、0.40和0.35,表明中心节点城市的重要性普遍削弱。究其原因在于随着信息技术的快速发展,多数城市开始直接相互交流,减少了通过中间节点传递信息的需求,从而导致中间中心度下降。平均值普遍高于中位数,中间中心度为零的城市从最初的180个减少到123个,说明中心城市数量不断增加,网络地位普遍提高,出现了“多中心”、“多极化”现象。

| 表 6 相对中间中心度 Tab.6 Relative Center Degree |

中心势通常用来衡量网络节点的集中程度,三个阶段度中心势均超过0.87,网络等级层次分明,“核心—边缘”结构特征显著。根据节点城市的加权度,基于Pajek块模型的层次聚类算法对协同创新网络划分层级[35]。低位渐进阶段,北京和上海处于协同创新网络的核心层,深圳、杭州等16个城市位于第二圈层,多是省会城市和副省级城市,共同构成了创新网络的主要桥梁。第三圈层包括郑州、大连等85个城市,这些城市主要基于地理邻近或产业邻近,形成了区域性创新合作中心。呼和浩特、咸阳等城市处于第四圈层,受到经济发展、产业结构等因素的影响,很难与其它城市建立合作关系。稳步增长阶段,北京合作专利数量高达11116件,逐渐拉大了与其他城市的差距,处于创新网络的核心层。上海、成都和天津处于第二圈层,深圳、杭州等20个城市处于第三圈层,这两个圈层是创新网络的骨干枢纽,自我强化的同时还发挥着中介作用。第四圈层包括洛阳、太原等79个城市,第五圈层包括淮安、中卫等185个城市,这两个圈层属于边缘层,虽然节点城市数量众多,但合作专利数量较少或仅与个别城市产生联系。快速攀升阶段,北京合作专利总量依旧遥遥领先于其它城市,处于核心层,深圳、广州等11个城市跻身第二圈层,它们多位于东部沿海地区,依靠强劲的科技研发势能,成为全国性的创新合作中心。西安、郑州等25个城市处于第三圈层,是重要的区域合作次中心,不仅承接核心层的技术转移,同时向边缘层进行知识溢出。第四、第五圈层的城市数量分别为86个和165个,平均度数中心度不足5,倾向与地理邻近或技术邻近的城市合作,例如丽江和昆明就近形成创新合作,松原和丹东基于石油化工产业形成创新合作等。

6 结论与启示 6.1 结论本文利用中国2001—2020年城市联合申请专利数据,采用探索性空间分析法和社会网络分析法,系统描绘了城市协同创新的时间、空间和网络演化特征,主要结论如下:

(1)城市协同创新规模整体呈上升趋势,并且表现出明显的阶段性特征,大体经历了“低位渐进—稳步增长—快速攀升”的发展历程。从专利类型来看,发明专利上升速度最快,实用新型次之,外观设计相对缓慢。从创新主体来看,“企—企”和“企—校”是协同创新的主要类型,企业参与比例不断下降,但仍是科技创新的主要力量,高校参与比例先上升后下降,“其它”关系占比不断增加,城市协同创新主体日趋多样化。

(2)城市协同创新具有较强空间相关性,主要以同类集聚为主。本地协同创新能力持续提升,呈现“东强西弱、沿海高于内陆”的空间格局。跨界协同创新的深度和广度不断拓展,从“一字型”结构向“四面体”结构转变。网络密集型城市主要分布在胡焕庸线以东,孤立稀疏型城市分布在胡焕庸线以西,本地优先型和跨界优先型城市呈块状围绕在网络密集型城市周围,呈现明显的集聚特征。

(3)城市协同创新整体网络持续扩展,逐渐由稀疏型向稠密复杂型转变,网络可达性不断优化,呈现明显的小世界性特征;个体网络不断强化,极化现象突出;网络层级渐进生长,“核心—边缘”结构显著。

6.2 启示上述结论为加快实施创新驱动发展战略提供了新思路。首先,强化企业科技创新主体地位,完善创新生态系统。企业是创新要素集成和科技成果转化的主力军,持续增强与其它主体的互动,充分吸收新颖的创新思维,推动创新主体多元化发展。构建开放的创新生态系统,帮助各类主体更好地对接资源和机会,把“游离”在创新网络之外的组织和个体吸纳进来,全面激发创新潜力。其次,优化创新资源的区域布局,建立符合自身特点的创新政策。网络密集型城市要推动本地与跨界网络融合互通,打造开放统一的合作平台,实现信息共享和优势互补;本地优先型城市要大力拓展外部创新资源,重视开展跨界交流活动,积极组织产学研交流会议、行业展览等,挖掘不同城市合作新机会;跨界优先型城市要加强内部科研经费投入,简化创新项目审批程序,提供税收支持等优惠政策,吸引高科技企业落户,带动本地产业创新发展;孤立稀疏型城市要培育创新文化,增强创新意识,激发创新思维,同时加强交通、通信、能源等基础设施投入,为协同创新提供良好的硬件条件。最后,发挥核心城市的引领作用,增强骨干城市的桥梁功能。充分发挥北京、上海等核心城市的引领作用,利用产业关联、技术转移、人才流动等载体,带动周边城市创新发展;骨干城市往往具有较好的经济基础和地理位置,能够有效连接不同城市的资源,促进创新要素的流动和创新成果的转化,为创新网络发展提供重要支撑。

文章虽然揭示了中国城市协同创新网络的时空演变特征,不可避免仍存在不足之处。首先,仅从数据层面描述不同创新主体参与的变化趋势,并未探究其深层次原因,创新驱动发展战略背景下,创新主体协同动机需进一步探索。其次,基于本地和跨界合作对城市协同创新模式进行划分,然而对影响本地和跨界协同创新能力的因素未做差异化分析,未来将围绕这两个问题展开研究。

注释:

① 首先确定创新主体的界定标准,根据关键词利用python把申请人分为企业、高校(科研机构)、政府和中介机构四类,其中申请主体都为企业的定义为“企-企”协同关系,申请主体为企业和高校的定义为“企-校”,申请主体都为高校(科研机构)的,定义为“校-校”,其余情况定义为“其它”。

| [1] |

周灿, 曾刚, 尚勇敏. 演化经济地理学视角下创新网络研究进展与展望[J]. 经济地理, 2019, 39(5): 27-36. [Zhou Can, Zeng Gang, Shang Yongmin. Progress and prospect of research on innovation networks: A perspective from evolutionary economic geography[J]. Economic Geography, 2019, 39(5): 27-36.] |

| [2] |

周灿, 曾刚, 宓泽锋, 等. 区域创新网络模式研究: 以长三角城市群为例[J]. 地理科学进展, 2017, 36(7): 795-805. [Zhou Can, Zeng Gang, Mi Zefeng, et al. The study of regional innovation network patterns: Evidence from the Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. Progress in Geography, 2017, 36(7): 795-805.] |

| [3] |

刘丹, 闫长乐. 协同创新网络结构与机理研究[J]. 管理世界, 2013, 29(12): 1-4. [Liu Dan, Yan Changle. Research on the structure and mechanism of collaborative innovation network[J]. Management World, 2013, 29(12): 1-4.] |

| [4] |

苏屹, 曹铮. 京津冀区域协同创新网络演化及影响因素研究[J]. 科研管理, 2023, 44(3): 43-55. [Su Yi, Cao Zheng. Evolution of the Beijing-Tianjin-Hebei regional collaborative innovation network and its influencing factors[J]. Science Research Management, 2023, 44(3): 43-55.] |

| [5] |

Freeman C. Networks of innovators: A synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991, 20(5): 499-514. DOI:10.1016/0048-7333(91)90072-X |

| [6] |

Ojasalo, Jukka. Management of innovation networks: a case study of different approaches[J]. European Journal of Innovation Management, 2008, 11(1): 51-86. DOI:10.1108/14601060810845222 |

| [7] |

Johannes Glückler. Economic geography and the evolution of networks[J]. Journal of Economic Geography, 2007, 7(5): 619-634. DOI:10.1093/jeg/lbm023 |

| [8] |

Li Y C, Phelps N A. Megalopolitan glocalization: The evolving relational economic geography of intercity knowledge linkages within and beyond China's Yangtze River Delta region, 2004-2014[J]. Urban Geography, 2019, 40(9): 1310-1334. DOI:10.1080/02723638.2019.1585140 |

| [9] |

焦美琪, 杜德斌, 桂钦昌, 等. "一带一路"视角下城市技术合作网络演化特征与影响因素研究[J]. 地理研究, 2021, 40(4): 913-927. [Jiao Meiqi, Du Debin, Gui Qinchang, et al. The spatio-temporal evolution and influencing factors of urban technical corporation networks: From the perspective of Belt and Road[J]. Geographical Research, 2021, 40(4): 913-927.] |

| [10] |

刘承良, 管明明. 基于专利转移网络视角的长三角城市群城际技术流动的时空演化[J]. 地理研究, 2018, 37(5): 981-994. [Liu Chengliang, Guan Mingming. Spatio-temporal evolution of interurban technological flow network in the Yangtze River Delta urban agglomeration: From the perspective of patent transaction network[J]. Geographical Research, 2018, 37(5): 981-994.] |

| [11] |

Li Y C, Phelps N A. Knowledge polycentricity and the evolving Yangtze River Delta megalopolis[J]. Regional Studies, 2017, 51(7): 1035-1047. |

| [12] |

赵康杰, 吴亚君, 刘星晨. 中国创新合作网络的演进特征及影响因素研究: 以SCI论文合作为例[J]. 科研管理, 2022, 43(7): 96-105. [Zhao Kangjie, Wu Yajun, Liu Xingchen. Research on the evolution characteristics and influencing factors of China's innovation cooperation network: A study by taking the cooperation of SCI papers as an example[J]. Science Research Management, 2022, 43(7): 96-105.] |

| [13] |

桂钦昌, 杜德斌, 刘承良. 全球科学知识生产的时空格局及影响因素[J]. 地理科学, 2023, 43(7): 1185-1194. [Gui Qinchang, Du Debin, Liu Chengliang. Global scientific knowledge production: Process, pattern and influential factors[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(7): 1185-1194.] |

| [14] |

Maggioni M A, Nosvelli M, Uberti T E. Space versus networks in the geography of innovation: A European analysis[J]. Papers in Regional Science, 2007, 86(3): 471-493. |

| [15] |

张洁瑶. 创业企业多维邻近性对协同创新关系影响研究[J]. 科研管理, 2018, 39(9): 78-85. [Zhang Jieyao. A research on the impact of multi-proximity of entrepreneurial firms on synergetic innovation relationship[J]. Science Research Management, 2018, 39(9): 78-85.] |

| [16] |

周媛媛, 董平, 陆玉麒, 等. 基于上市高新技术企业的中国城市创新网络及其影响因素[J]. 经济地理, 2023, 43(6): 145-155. [Zhou Yuanyuan, Dong Ping, Lu Yulin, et al. China's urban innovation network and its influencing factors based on listed high-tech enterprises[J]. Economic Geography, 2023, 43(6): 145-155.] |

| [17] |

黄晓东, 马海涛, 苗长虹. 基于创新企业的中国城市网络联系特征[J]. 地理学报, 2021, 76(4): 835-852. [Huang Xiaodong, Ma Haitao, Miao Changhong. Connectivity characteristics for city networks in China based on innovative enterprises[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(4): 835-852.] |

| [18] |

赵林, 高晓彤, 吴殿廷. 黄河流域绿色技术创新空间关联网络结构与影响因素[J]. 人文地理, 2023, 38(4): 102-111. [Zhao Lin, Gao Xiaotong, Wu Dianting. Spatial correlation network and influencing factors of green technology innovation in Yellow River Basin[J]. Human Geography, 2023, 38(4): 102-111.] |

| [19] |

段德忠, 杜德斌, 谌颖, 等. 中国城市创新网络的时空复杂性及生长机制研究[J]. 地理科学, 2018, 38(11): 1759-1768. [Duan Dezhong, Du Debin, Shen Ying, et al. Spatial-temporal complexity and growth mechanism of city innovation network in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(11): 1759-1768.] |

| [20] |

马海涛, 徐楦钫, 江凯乐. 中国城市群技术知识多中心性演化特征及创新效应[J]. 地理学报, 2023, 78(2): 273-292. [Ma Haitao, Xu Xuanfang, Jiang Kaile. The evolutionary characteristics and innovation effects of technological knowledge polycentricity in Chinese urban agglomerations[J]. Acta Geographica Sinica, 2023, 78(2): 273-292.] |

| [21] |

杜亚楠, 王庆喜, 王忠燕. 多维邻近下中国三大城市群创新网络演化特征及机制研究[J]. 地理科学, 2023, 43(2): 197-207. [Du Yanan, Wang Qingxi, Wang Zhongyan. Characteristics and mechanism of innovation networks in three major urban agglomerations of China from the perspective of multidimensional proximities[J]. Scientia Geographica Sinica, 2023, 43(2): 197-207.] |

| [22] |

张省. 地理邻近促进产学研协同创新吗?基于多维邻近整合的视角[J]. 人文地理, 2017, 32(4): 102-107. [Zhang Xing. Does geographic proximity promote collaborative innovation of industry-university-research?[J]. Human Geography, 2017, 32(4): 102-107.] |

| [23] |

许培源, 吴贵华. 粤港澳大湾区知识创新网络的空间演化: 兼论深圳科技创新中心地位[J]. 中国软科学, 2019(5): 68-79. [Xu Peiyuan, Wu Guihua. Spatial evolution of the knowledge innovation network in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay area: The role of Shenzhen technological innovation hub[J]. China Soft Science, 2019(5): 68-79.] |

| [24] |

Grossetti M. Where do social relations come from? A study of personal networks in the Toulouse area[J]. Social Networks, 2005, 27(4): 289-300. |

| [25] |

Boschma R A. Proximity and Innovation: A Critical Assessment[J]. Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74. |

| [26] |

Reuer J J, Lahiri N. Searching for alliance partners: effects of geographic distance on the formation of R& D collaborations[J]. Organization Science, 2014, 25(1): 283-298. |

| [27] |

Wal A L J T. Cluster Emergence and Network Evolution: A Longitudinal Analysis of the Inventor Network in Sophia-Antipolis[J]. Regional Studies, 2013, 47(5): 651-668. |

| [28] |

周锐波, 邱奕锋, 胡耀宗. 中国城市创新网络演化特征及多维邻近性机制[J]. 经济地理, 2021, 41(5): 1-10. [Zhou Ruibo, Qiu Yifeng, Hu Yaozong. Characteristics, evolution and mechanism of inter-city innovation network in China: From a perspective of multidimensional proximity[J]. Economic Geography, 2021, 41(5): 1-10.] |

| [29] |

Inyoung Hwang. Evolution of the collaborative innovation network in the Korean ICT industry: a patent-based analysis[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2023, 35(2): 221-236. |

| [30] |

Yang Y, Ma G C. How can HSR promote inter-city collaborative innovation across regional borders?[J]. Cities, 2023(138): 104367. DOI:10.1016/j.cities.2023.104367 |

| [31] |

李雪松, 党琳, 赵宸宇. 数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效[J]. 中国工业经济, 2022, 39(10): 43-61. [Li Xuesong, Dang Lin, Zhao Chengyu. Digital transformation, global innovation network and innovation performance[J]. China Industrial Economics, 2022, 39(10): 43-61.] |

| [32] |

曹湛, 戴靓, 杨宇, 等. 基于"蜂鸣—管道"模型的中国城市知识合作模式及其对知识产出的影响[J]. 地理学报, 2022, 77(4): 960-975. [Cao Zhan, Dai Liang, Yang Yu, et al. Knowledge collaboration patterns of Chinese cities and their impacts on knowledge output: An empirical study based the "buzz-and-pipelines" model[J]. Acta Geographica Sinica, 2022, 77(4): 960-975.] |

| [33] |

程丹亚, 曾刚. 本地—跨界视角下长三角区域绿色技术创新网络结构特征研究[J]. 人文地理, 2023, 38(5): 79-87. [Chen Danya, Zeng Gang. The structural characteristics of green technology innovation network in the Yangtze River Delta from a local-transboundary perspective[J]. Human Geography, 2023, 38(5): 79-87.] |

| [34] |

叶雷, 曾刚, 曹贤忠, 等. 中国城市创新网络模式划分及效率比较[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(7): 1511-1519. [Ye Lei, Zeng Gang, Cao Xianzhong, et al. Taxonomy of innovation network patterns and comparison of innovation efficiencies of Chinese cities[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(7): 1511-1519.] |

| [35] |

鲜果, 曾刚, 曹贤忠. 中国城市间创新网络结构及其邻近性机理[J]. 世界地理研究, 2018, 27(5): 136-146. [Xian Guo, Zeng Gang, Cao Zhongxian. Structural feature and proximity mechanism of Chinese intercity innovation network[J]. World Regional Studies, 2018, 27(5): 136-146.] |