2. 东北师范大学 长白山地理过程与生态安全教育部重点实验室, 长春 130024;

3. 中国科学院 自动化研究所, 北京 100190

2. Key Laboratory of Geographical Processes and Ecological Security in Changbai Mountains, Ministry of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024, China;

3. Institute of Automation, Chinese Academic of Science. Beijing 100190, China

21世纪以来,气候变化、传染性疾病、地方冲突等不确定事件给予人类社会以巨大冲击。2023年,联合国开发计划署发布人类发展报告《Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world》将“不确定性”视为人类世的主题[1]。在增长主义范式的引领下,人类主导的全球化、城市化、工业化、农业现代化等进程不断推进[2,3],世界经济、政治格局逐渐出现结构性失衡,刺激了不确定性因素的诞生与传播。在上述进程的作用下,由于产业链条长、季节性强、非正规就业多等特点,旅游业成为最易受不确定性因素波及的经济部门。在中国经济高质量发展的政策背景下,如何提升旅游经营体的适应能力并破解旅游发展困境,实现人地系统稳定运行,既契合时代需要,也响应国家战略需求,有助于实现旅游可持续发展。

国内外非典、Covid-19疫情以及其他不确定性事件对旅游业冲击的相关研究成果丰硕[4,5]。在研究内容上,关注运用定量方法评估并预测不确定性事件对于游客数量、经济发展的影响[6,7]。为明晰其影响的内部机理,学者从游客的风险感知[8]、心理健康[9]、行为选择[10]等方面分析影响旅游者行为的主要驱动因素,自然语言处理、混合选择模型等定量研究方法被引入。在旅游目的地层面,关注地方旅游产业、企业等受到不确定性事件的影响以及应对措施[11]。创新、智慧转型、调整产业体系等被认为是抵御不确定性影响的关键因素[12];部分学者基于多方行动主体的应对过程、结果,从系统角度总结并归纳出适应、调整、管理的理论与建议[13]。如Gabriel-Campos针对气候变化与疫情风险的消极影响,基于社区韧性以及社会网络理论认为从自组织、纪律、民主、团结、地方依恋等角度进行危机管理可以有效增强秘鲁地区旅游社区韧性[14]。当前相关研究成果对国家预防、降低不确定性因素的影响贡献显著,但是,现有研究仍存在部分不足:①当前的旅游目的地研究多聚焦于城市中的大型旅游企业,乡村视角下的微观研究相对不足[11,15]。随着不确定性的频发,乡村旅游经营户的适应演变尚存在研究空白。②现存旅游相关研究忽视不同类型个体受不确定性因素的影响差异及原因,割裂了其与人地系统之间的联系,且个体的适应过程、机制尚未完全厘清[16]。③其次,中国经济发展具有显著的不平衡特征,这导致村民的适应选择高度依赖于特定时空情境及其隐含的因果条件[17]。因此,基于特定区域以及文化背景的乡村旅游经营户适应性研究具有重要性与必要性。

浙江省顾渚村位于经济较为发达的长三角地区,80% 以上的客源来自上海。本文以浙江省顾渚村为例,多角度解析乡村旅游经营户的适应过程、机制,为适应性研究提供借鉴,也为其他地区的旅游型村庄发展提供政策启示。

2 理论基础与研究框架“适应性”一词最早起源于自然科学,指有机体对外界气候、环境变化的反应[18]。随后,Steward开始在文化生态学领域运用“适应性”概念,将地方社会根据自然环境所做出的调整与改变称之为“文化适应”[19]。1980年代以来,适应性被逐渐纳入社会生态系统理论体系。社会生态系统具有复杂性、非线性、嵌套性等多重特性,与人地关系地域系统特征不谋而合。21世纪初期,Holling提出适应性循环理论解析社会生态系统的适应过程[20],认为系统的适应过程是在开发(r)、保护(Κ)、释放(Ω)和更新重组(α)四个阶段内不断交替的循环。其中,不确定性被视为决定系统从释放阶段(Ω)向更新重组(α)阶段过渡的关键因素。在不确定性的影响下,Ω阶段的系统内部要素发挥自组织能力进行重组,重组后的结果通过系统内部的嵌套结构传递给系统本身。系统再根据内部的结构或功能属性变化走向重生、僵化或者崩溃。顾渚村可以看做是一个复杂的旅游地社会生态系统,其内部的旅游经营户是重要的行动者要素。在不确定性因素的影响下,旅游经营户的适应选择对于系统适应性循环的演化趋势具有重要的调节作用,其所具有的自组织能力成为研究的关键,有助于系统实现可持续发展。

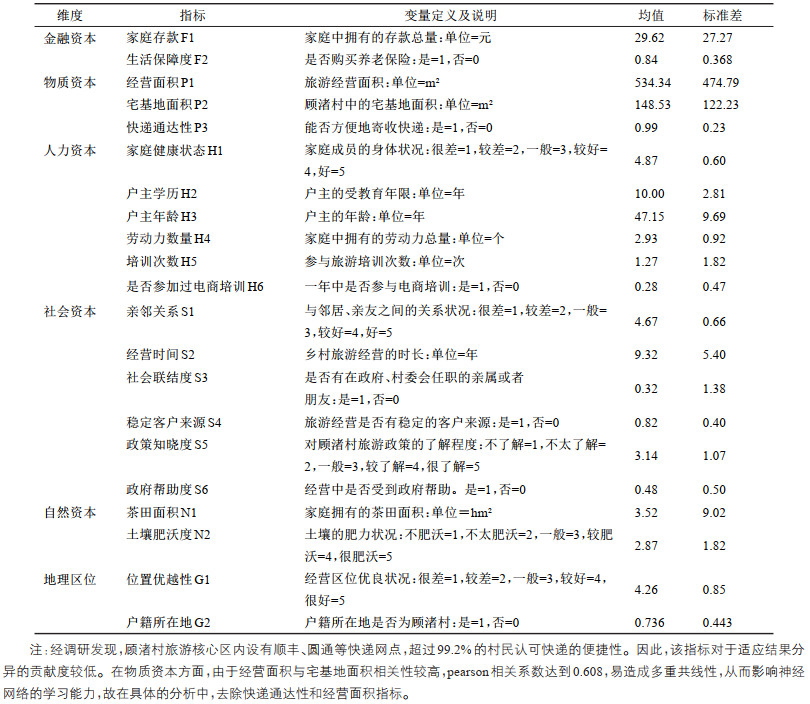

自组织能力也被称为“适应能力”,意为:人们应对外界压力进行调整的能力与潜力[16]。生计资本与适应策略间存在密切联系[21-24],这主要立足于不同类型的适应活动具有不同的进入成本这一经济学假设[25]。且不同类型的适应活动会导致不一样的结果[26]。因而本文运用微观层面的经营户生计资本建立适应能力指标体系来表征适应结果。DFID可持续生计分析框架是家庭生计研究中的经典范式,内部涵盖了人力资本(H)、自然资本(N)、金融资本(F)、物质资本(P)以及社会资本(S)[27]。其中,人力资本可以从数量、质量等角度进行评估[28]。前者包括劳动力的数量,后者包括劳动力的年龄、受教育状况等等。自然资本包括有利于人们生计的自然资源[28]。在本研究中,考虑到村庄的产业特性,选取茶田面积、土壤肥沃度两个指标表征自然资本。物质资本是指服务人们生产生活的基础设施、物质设备等资源的总称[21]。对旅游型乡村中的经营户而言,房屋是他们最重要的物质资本。因而本文以宅基地面积、经营面积对其进行表征。交通基础设施的便捷程度会影响当地游客的可达性、生活便捷性,因此本文以快递通达性衡量交通基础设施的便利程度。金融资本能兑换其他类型的生计资本,且可以反映家庭购买生活、生产所必需消费品的实力[22]。本文运用家庭存款指标(F1)对其进行表征。在实际的调研中,农户阐述的具体收入与实际可能会存在偏差,本文运用“是否购买养老保险”指标(F2)来辅助表征。社会资本反映个体或群体之间的社会网络关系,可以从顾客、亲友、政府三个角度来测度。在DFID可持续生计分析框架的基础上,本文加入地理区位因素指标,一方面运用“位置优越性”凸显旅游经营所需的地理位置优势,另一方面创新性地引入“本地户籍”概念,将外来经营户囊括进顾渚村社会生态系统。

以往的适应性研究框架多借鉴脆弱性或韧性研究。其中,脆弱性视角的适应性分析坚持行为主体导向(actorcentric)路径,关注行动主体应对外界变化的能力和行为过程。韧性背景下的适应性分析框架坚持系统路径,强调系统运行过程中的状态、特征[23]。本文整合上述研究分析框架,以行动者主体导向分析乡村旅游经营户面对Covid-19疫情冲击进行的适应决策动态转换过程,探究个体、系统层面的适应结果、特征,并通过此视角理解不确定因素影响下的顾渚村适应演化机理。

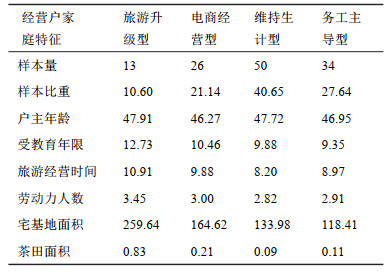

3 研究区概况与研究方法 3.1 研究区概况顾渚村位于浙江省湖州市水口乡(图 1),北与江苏省交界,东临太湖,是长三角地区的旅游型乡村。顾渚村旅游经营主体以当地村民为主,乡村80% 以上的人口均参与当地的旅游经营。当地发展乡村旅游时间长达二十余年,属于发展较为成熟的旅游型乡村。2019年,顾渚村入选首批“全国乡村旅游重点村”名单。

|

图 1 研究区位置 Fig.1 Location of Guzhu Village |

2019年末至2022年,Covid-19疫情对顾渚村人地系统造成影响,具体表现为农户经济收入衰减,以及劳动力要素流失。据村委会数据显示,2020年顾渚村乡村民宿经营户的收入降幅超过35%。在旅游型乡村中,原先热闹的集市、景点变得安静;大型旅游景点逐渐荒废;许多旅游经营户不得不离开乡村,去往城市打工谋生。本文选取该案例地的主要原因有二:一是该村主要服务于长三角地区的养老旅游,尤其是上海市。因而,该村受到2022年“上海疫情”的影响所表现出的适应性特征与机制具有突出的代表性与典型性;二是Covid-19疫情前,顾渚村年游客接待量超过400万人次,乡村旅游发展处于领先水平,其内部旅游经营户面对不确定性因素深思熟虑后所采取的差异化适应策略和所产生的适应结果,一定程度上预示着长三角地区旅游型乡村未来发展与转型的路径。

3.2 数据来源本文数据主要源于问卷调查、访谈以及资料收集。2022年5月30日至6月3日,进行预调研,结合调研结果对问卷进行重组和修改,形成最终问卷。问卷结构基于适应性理论与DFID生计资本分析框架,按照“生计资本—适应策略—适应结果”的框架进行组织,具体包括:①经营户基本信息及各项生计资本。包括户籍、年龄、教育程度、家庭存款、宅基地面积等。②面对Covid-19疫情所采取的措施。包括经营户疫情前后所选择的生计方式及当前的旅游经营状况。③疫情后的收入。以此了解疫情后经营户的收入结构。④其他。包括旅游经营户对当前Covid-19疫情的认知等内容。

6月10日至6月15日,采访长兴县政协副主席、水口乡便民服务中心主任、顾渚村村委会负责人,采访时间分别为1.5 h左右,对顾渚村旅游产业发展现状以及旅游经营户的适应过程进行大致了解。6月20日至6月30日,运用参与式乡村评估方法开展全面调研,并随机选取经营户进行半结构化访谈。最终获得样本128份,有效问卷123份。

3.3 研究内容与方法 3.3.1 适应类型划分人是社会生态系统的核心,遇到外界风险时,可以从其直观体现的适应行为中判断出适应策略的转变轨迹。人们当下选择的适应策略不仅经过自身持续的学习与调整,也是在各项子系统的不断交互影响下逐渐形成的。经营户进行适应决策后沿着不同的适应路径演化,逐渐分化为各种适应类型。

3.3.2 适应结果评估根据以往的研究,通常运用收入、生活满意度、生计多样性等指标来表征适应结果,考虑到生活满意度指标具有较强的主观性,生计多样性与收入在很多情况下存在权衡及矛盾关系[21]。因此,本文选取收入来表征经营户层面的适应结果。由于Holtz[29]认为“均衡性”、“稳定性”、“功能性”等指标能较好展现系统演化过程中的状态,因而本文在考虑尺度效应与累积效应的基础上,选用这三个指标刻画顾渚村社会生态系统的适应演变特征。

3.3.3 适应结果影响因素(1)指标体系

在先前研究的基础上,本文建立适应结果影响因素指标体系(表 1),将其作为驱动适应结果变化的影响因素,促使适应性研究的理论落地[24]。

| 表 1 适应结果影响因素指标体系 Tab.1 Indicator System of Influencing Factors of Adaptive Outcome |

(2)适应结果影响因素识别

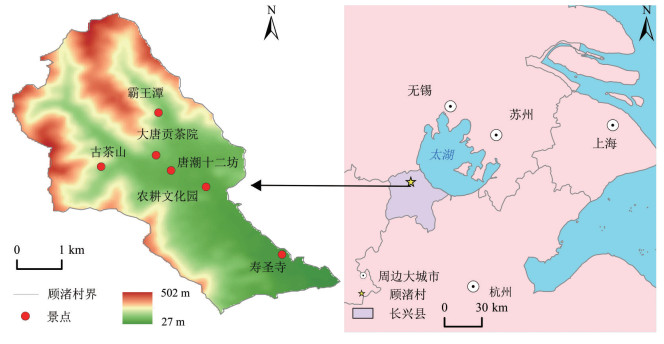

深度神经网络(deep neural network)是对人脑神经网络的结构、功能及基本特征进行理论抽象、简化和模拟而构成的一种信息系统。误差逆传播算法(back-propagation)是深度神经网络中普遍使用的算法,其主要通过前向传播与后向学习来最小化累计误差,由此可以得到连接权与阈值确定的多层前馈神经网络。该模型相比传统的Logistic回归模型在处理小样本、高维问题上具有一定的优势,符合当前的问卷样本特性。

本文基于Python语言和Pytorch深度学习框架,构建包含1个输入层、2个隐层、1个输出层的全连接神经网络,以适应结果影响因素指标体系中的19个评价指标作为输入特征,以适应结果作为回归变量(图 2)。隐层主要通过逐层对输入特征进行运算,以此将输入特征提取为更高阶和抽象的样本表征。本文的隐层包含10个神经元,并使用ReLU作为激活函数。为获得准确的回归结果,使用均方误差(MSE)作为损失函数,同时运用Adam优化器,在采集到的数据上进行训练。为了防止网络在训练集上过拟合,训练时加入了L2正则化损失函数。在此基础上,随机将10% 的数据作为验证集,其余作为训练集,以此合理评估模型的泛化能力。

|

图 2 全连接神经网络模型 Fig.2 Fully Connected Neural Network Model |

相比于传统的统计学方法,深度神经网络在运用拓扑结构处理非线性问题上具有一定优势,但缺点在于可解释性较差。为了揭示影响经营户适应结果的关键因素,本文引入平均影响值(mean impact value,MIV)算法,从而有效对高度非线性的深度神经网络进行解释,获得每一个影响因素对适应结果的贡献度[30]。

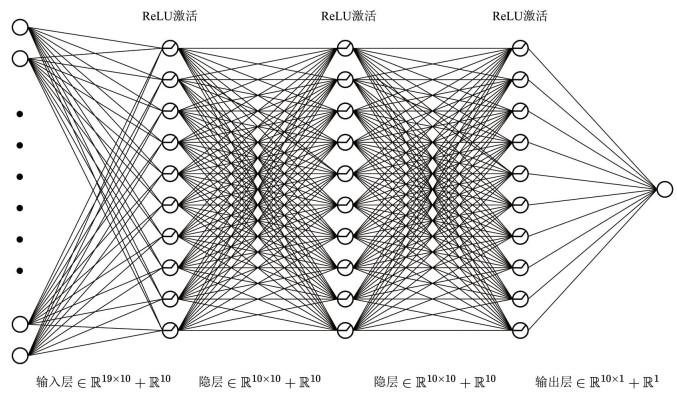

4 结果与分析 4.1 适应类型2022年3月,上海市爆发Covid-19疫情,导致顾渚村游客数量锐减。顾渚村内69.1%的经营户适应策略在三种及以上,与疫情前相比出现明显差异。根据经营户定性的适应路径演化特征以及定量的生计收入结构,可以将其分为四种类型(表 2)。

| 表 2 不同适应类型经营户的描述性统计 Tab.2 Descriptive Statistics of Different Adaptation Types |

旅游升级型:该类型所占比例为10.6%,户均劳动力人数最高(3.45人),宅基地(259.64 m²)与茶田面积(0.83 hm²)最大。该类型经营户的经营时间较长,有一定客源基础。家庭中的茶田通常交由老一辈或集中雇人看管,农业生计出现边缘化趋势。在疫情冲击下,该类型经营户着力提升农家乐竞争优势,在菜品、服务、环境上提质提量。

电商经营型:该类型的主要适应策略为“电商+旅游经营”,所占比重为21.1%,户均劳动力为3人,茶田面积较大(0.21 hm²)。该类型经营户相对年轻(46.27岁),易于接受互联网等新兴事物,主动扩展旅游收入来源的意愿强烈。此类经营户运用微信作为电商经营平台,因而其原先累积的客户群体数量与电商经营规模有密切联系。

务工主导型:该类型所占比例为27.7%,是占比第二多的经营户类型,受教育年限最短(9.35年),拥有的户均宅基地面积(118.41 m²)及茶田面积(0.11 hm²)较小。务工主导型经营户户主年龄较小,往往背负着偿还贷款、抚养孩子的压力,具有较为迫切的工作需求。面对此次疫情,该类型通常选择务工或“务工+旅游经营”的方式维持家庭生计。

维持生计型:该类型经营户数量最多(40.7%),茶田面积最小(0.09 hm²),劳动力人数最少(2.92人)。面对外源干扰,他们不改变自己原有的经营策略,内部呈现出较为明显的两级分化现象:一部分经营户不改变适应策略的原因在于其缺乏主动适应的能力,人力资本匮乏,只能通过节约生活开支等方式进行被动适应,占维持生计型的74.5%;另一部分坚持原有经营策略的原因可能在于有其他固定来源收入,如家庭成员中有人担任公务员、老师以及熟练工人等职位。

综上所述,面对外界渐增的不确定性压力,顾渚村乡村旅游经营户出现明显的兼业化趋势,从而演变为四种具有明显差异特征的适应类型。从各类型涉及的产业领域来看,顾渚村乡村旅游经营户的适应演变呈现出明显的生计融合趋向,经营户的生计选择呈现出从旅游主导向电商经营、外出务工、农业种植等方向分散的多元共生特征。

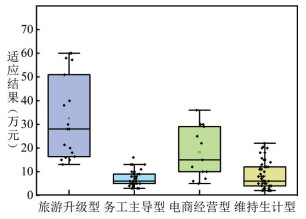

4.2 适应结果图 3展现的不同类型旅游经营户家庭的适应情况显示:从各类型收入的平均值来看,旅游升级型(32.49万)>电商经营型(18.23万)>维持生计型(8.25万)>务工主导型(7.2万)。其中,适应结果最好的经营户户均收入超过60万元,而适应结果最差的经营户户均收入仅在1—2万之间,两者差距很大。从各个类型内部的稳定性来看,旅游升级型与电商经营型分异明显,适应结果不均衡,较好的适应结果仅集中于部分经营户,但两者箱型图的下限仍明显高于务工主导型与维持生计型。务工主导型与维持生计型上下四分位距狭窄,出现离群值,呈现明显的偏态分布,数据分布较为集中,整体维持低位均衡。

|

图 3 不同类型经营户的适应结果 Fig.3 Adaptation Outcomes of Different Adaptation Types of Operators |

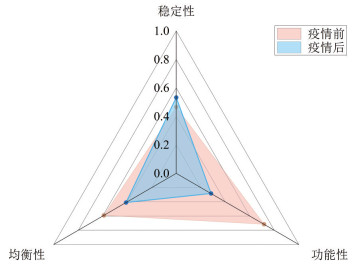

在多种因素的共同影响下,顾渚村社会生态系统的各项特征开始演变。本文从均衡性(贫富差距)、功能性(收入)、稳定性(生计多样性)三个维度来描述Covid-19疫情后顾渚村社会生态系统的整体适应结果,并对最终结果进行归一化处理。为增加可比性,以疫情前的各项特征作为对照。其中,均衡性可以反映社会生态系统内部的公平与福祉,以变异系数表征的贫富差距由0.691上升至1.006,可见不确定性因素导致社会生态系统的不稳定性提升;功能性是社会生态系统整体适应结果优劣的体现,经营户的户均收入从30.86万下降至13.17万,平均收入降幅达62.6%;稳定性是经营户维系生活的重要保障,疫情前后生计多样性均值由2.554上升至2.885,体现出疫情后乡村旅游经营户的兼业化趋向。总体而言,Covid-19疫情使得顾渚村社会生态系统功能性、均衡性均显著下降,稳定性略有提升(图 4)。

|

图 4 疫情前后社会生态系统特征演变 Fig.4 Evolution of Social Ecological System Characteristics before and after the Covid-19 |

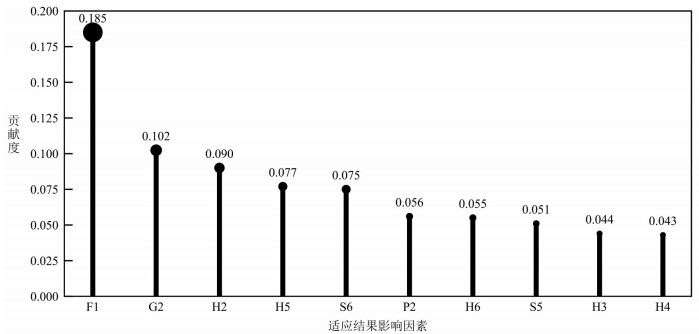

本文建立了四层BP神经网络,经过不断调试,将学习率参数设置为1e-3,隐藏神经元个数设置为10。通过550次迭代,模型收敛效果较好,此时训练集与验证集的均方误差分别为16.786和24.101,过拟合现象不明显,表明模型估计结果较为精确。通过MIV算法得到的主要影响因子及其权重如图 5所示。图示影响因子解释程度达到77.8%。

|

图 5 经营户适应结果主要影响因素贡献度 Fig.5 The Main Influencing Factors of Operators Adaptation Outcome |

(1)家庭存款(F1)。家庭存款对于适应结果的贡献度为0.185,是对适应结果影响最显著的变量。疫情前家庭存款越高意味着其拥有较多的资本积累,这有助于经营户借助疫情“空档期”改善设施以扩大经营。

(2)户籍所在地(G2)。户籍所在地对于适应结果的贡献度为0.102。旅游型乡村发展到一定阶段后,会吸引来自其他地区的经营户趋利前往。本地经营户在与当地政府、企业的沟通中展现出更高的“议价”能力,位于顾渚村社会网络的中心位置。本地经营户通过方言与上海等地游客进行交流,有助于增加游客的地方归属感。这对于山东、河南等地的外来经营户而言,可能会存在困难,从而影响其旅游经营。

(3)人力资本。归属于人力资本的影响因子为户主学历H2(0.0897)、旅游培训H5(0.077)、电商培训H6(0.055)、户主年龄H3(0.044)、劳动力数量H4(0.043),分别位居第3、4、7、9、10位。吴吉林、喻忠磊同样发现人力资本是张家界、秦岭等地的旅游型村庄内部村民拓宽生计多样性、减少不确定性风险的关键因子[24,31]。对于旅游从业者而言,较高的教育水平使其拥有更高的生计风险认知,因而适应结果较好。农家乐自治协会定期邀请效益较好的经营户进行经验分享,辅助农家乐形成新型经营优势。年龄会决定劳动力生命周期的所属阶段,进而影响劳动力质量及其参与旅游经营的积极性。如电商经营所需要的知识、技能以及身体素质会形成壁垒,阻碍老年经营户的进入。同时,家庭中拥有的劳动力数量有助于丰富经营户的收入来源多样性,增强其对危机的抵抗能力。

(4)社会资本。社会资本中的政府帮助度S6、政策知晓度S5对适应结果的贡献较大,分别为0.075、0.051。社会资本是乡村抵御外界不确定性的重要生计资本[32]。在顾渚村,村委会向满足条件(有社保)的经营户给予1000元的经济补偿,并降低景区内店铺租金。部分旅游经营户关注地方政府的各项政策动态,及时调整经营策略,因而适应结果较好。

(5)宅基地面积(P2)。宅基地面积对适应结果的贡献度为0.056。具有宅基地使用权的经营户不断修缮、扩充房屋提供住宿以获得更多收益。

综上,顾渚村旅游经营户适应结果主要受到家庭存款、户籍所在地、户主学历、旅游培训次数、电商培训、户主年龄、劳动力数量、政策知晓度、政府帮助度、宅基地面积等因素影响。其中,家庭存款、人力资本以及宅基地面积等因素是旅游型乡村应对不确定性的常见影响因素[31]。受文化、政策影响,外来经营户与乡村社区原生的经营主体相比缺乏适应优势,更易出现收入下降、退出经营的问题,因而“户籍所在地”是影响顾渚村乡村旅游经营户适应能力的特殊因素。在其余旅游型乡村的研究中,自然资本通常也发挥重要作用[22]。但在本案例中,自然资本对于适应结果的影响较小。原因可能在于:顾渚村基本形成“全民旅游经营”格局,农业种植在总收入中所占比例逐渐降低,因而其所能发挥的减缓不确定性因素的作用不显著。

4.4 适应机制分析(1)Covid-19与政策治理是系统内部结构变化的起因

Covid-19疫情导致当地游客数量骤然减少,顾渚村社会生态系统面临的风险干扰程度明显提升,由此带动系统内部的行动者进行适应选择,促使系统内部结构逐渐发生改变。为缓冲不确定性因素的消极影响,地方政府通过举办旅游推介会、推动乡村农家乐与省内职工疗休养对接,并通过举办电商培训、搭建电商服务平台等方式为经营户适应选择提供物质基础,这在客观上也推动了顾渚村社会生态系统的适应性循环,影响其适应演变的方向。

(2)旅游经营户适应策略分化的内在动力

科尔曼的理性选择理论在“理性人”假设和个人主义方法论的基础上,认为个体行动者总是依据最大限度获取效益的原则在不同的行动或事物之间进行有目的的选择[33]。面对Covid-19疫情引发的消极影响,各项生计资本均较低的务工主导型在生存理性的驱动下进行适应决策。“一月到四月都没什么人来,有些人全家都出去打工了。之前我爸和我老公都在农家乐里帮忙,现在没生意了,还要养家糊口,总不能都闲着。”(尧王庙农家乐39岁 女)。

电商经营型和旅游升级型,在经济理性的驱使下扩展经营范围。旅游经营经验及其对所嵌入的乡村社会网络的熟悉,使得他们可以实现对现有资源的盘活利用,因而收入较高。“我们有很多老客户的,疫情不能来也想要我们的农产品,这样搞搞(做电商)虽然没以前挣得多,但也能养活家庭了。”(前塔场农家乐44岁 男)。“出去挣钱也难啊,我们这里很熟悉的,大家互相帮帮忙,什么都好做。”(龙头农家乐52岁 女)。

维持生计型经营户适应策略的选择主要基于两种情况。一种是由于经营户家庭劳动力资源少、质量低,无力开展适应。另一种情况下的经营户在更大程度上受到社会理性的影响,这也使得维持生计型经营户适应结果较为一般。“年纪大了,干不动了,女儿在外面工作,我们这样带带小孩也蛮好的。”(六十亩农家乐68岁 男)。这时,旅游经营户的适应选择并非基于利益最大化,而是基于综合多要素获得的“满意解”。

(3)地方特性影响适应过程

地理环境方面,顾渚村位于丘陵地区,不适宜进行传统农业作物的耕种。当地村民素来以种植茶叶、砍伐毛竹为生。近年来,由于农业的比较收益较低,村民逐渐退出农业经营。“茶叶的话是不怎么管的,到时候给客人送送,靠这个不能赚多少的”。在经济方面,顾渚村位于长三角地区的浙江省。浙江省是我国首个共同富裕示范区,城乡差距最小。村民的经济实力相对雄厚,面对暂时性的收入骤降具有一定的回旋空间,这也是部分维持生计型选择“不适应”的原因。在文化方面,长三角地区盛行浙东学派提倡的“工商皆本”理念,重商的文化、观念使得经营户的农业参与率低。访谈发现,尽管当前旅游形势尚不明朗,但绝大多数经营户在未来仍选择继续经营。“我们有信心的,这么多年生意都做过来了,很多客人都等着来呢”。可见,地理环境、文化氛围等地方特性是经营户进行适应选择的影响因素。

从尺度视角发现,旅游经营户与顾渚村社会生态系统两个行为主体通过关联作用对彼此施加影响。顾渚村地方政府不断调整政策来减缓Covid-19的冲击,但受生计资本影响,旅游经营户内部出现差异化的演化路径。总体而言,不确定性对低资本旅游经营户产生挤出效应,乡村系统均衡性、功能性下降。在多重因素的共同作用下,乡村系统总体呈现出旅游产业升级、电商产业与旅游产业并行发展的特点。这一发展特点会自上而下地驱动旅游经营户适应行为的分异。同时,旅游经营户作为乡村社会生态系统的重要组成要素,面临不确定性时会依据自身适应能力及理性选择产生的适应策略进行分化,从而对乡村的演化产生自下而上的推动作用。综上,外源的Covid-19疫情、政策治理以及内源的地方特性、旅游经营户理性选择及尺度互馈作用,是顾渚村适应演化的主要机制。

5 结论与讨论 5.1 结论本文试图整合脆弱性及韧性研究分析框架,以行动者主体导向分析乡村旅游经营户面对Covid-19疫情冲击进行的适应决策动态转换过程,同时刻画个体、系统层面的适应结果、特征。本文结合DFID可持续生计分析与BP神经网络方法,识别影响经营户适应结果的关键因素,最后借鉴科尔曼的理性选择理论解析顾渚村适应演变的内在机制。本文结论如下:①Covid-19疫情使得顾渚村内的旅游经营户出现明显的兼业化趋势,主要分化为旅游升级型、电商经营型、维持生计型、务工主导型四种适应类型。②乡村旅游经营户适应Covid-19冲击的关键因素是家庭存款、户籍所在地、户主学历、旅游培训次数、电商培训、户主年龄、劳动力数量、政策知晓度、政府帮助度、宅基地面积等。③外源的Covid-19疫情、政策治理以及内源的地方特性、旅游经营户理性选择及尺度互馈作用,是促使顾渚村适应演化的主要机制。③考虑到未来的不确定性,旅游经营户的适应路径或将逐渐倾向于多样化,实现范围经济。在这一过程中,政府要增加对各类型旅游经营户的政策扶持、帮助。各类型经营户内部要增加横向网络化合作,以此实现旅游型乡村的可持续发展。

5.2 讨论在顾渚村案例中,乡村旅游经营户基于生计资本进行理性选择的适应过程,与过往研究相一致[31,34]。通过对经营户适应类型的梳理,发现可以将其演化路径抽象为三种趋向,分别为专业化、多样化与稳定化。在本案例中,旅游升级型通过专业化手段应对风险,凭借自身旅游经营的优势与多方构建垂直网络关系,拓展来自不同地区的游客,并与政府达成合作关系,实现规模经济。电商经营型与务工主导型缺乏某些资本,因而通过电商经营、外出务工等多样化手段提升个体的适应结果。维持生计型经营户试图减少旅游经营中人力、物力的投入,通过粗放化形式进行被动适应。从各适应类型的人数看,经营户倾向选择的适应路径表现为稳定化>多样化>专业化路径。

考虑到不确定性频发的背景,需要辩证看待专业化路径。若走专业化路径的经营户占据村庄的绝大多数,一方面意味着乡村旅游产业不断升级,但单一的专业化路径会使得乡村内部行动者要素趋向单一,降低系统内部自组织多样性,反而有可能使得乡村系统更为脆弱,增加系统崩溃的可能。在具体的实践中,政府通常会为旅游升级型提供更多的优惠政策,这也加剧了务工主导型、维持生计型经营户的边缘化趋势。在未来,政府可以适当增强对其他类型经营户的政策扶持。相较而言,以务工为特征的多样化路径易造成行动者要素流失,系统内部各项资本降低,这使得村庄社会生态系统有可能堕入Holling描述的“贫困陷阱”[20]。由于电商与旅游经营在农产品成本、客源上存在互补性,因而以电商经营为特征的多样化路径有助于平衡其与旅游经营之间的关系,增强系统应对风险的稳定性,这也要求旅游型乡村应注重产业融合发展,能够为村民提供与旅游具有互补性的就业岗位。维持生计型是稳定化的典型代表。但稳定化并不是一个长期的适应选择。受限于疫情持续时间,部分经营户的被动适应主要受风险认知及经济实力的影响。随着风险时间的不断延长,稳定化倾向的经营户将逐渐转向多样化、专业化,也有较大可能直接退出经营。后种选择将使得旅游型村庄的中间力量空虚,届时顾渚村社会生态系统将出现新一轮的重组,乡村旅游的可持续发展有可能面临挑战。因此,多样化有较大可能成为未来旅游经营户适应路径的主流。

根据调研数据,顾渚村内部的外来经营户主要为务工主导型以及维持生计型。给予外来经营户适当的帮助、扶持有助于丰富顾渚村社会生态系统内部要素的多样性,提升系统均衡性,促进社会公平与正义。此外,在调研中发现,不同类型经营户之间存在复杂的供需关系,如务工主导型、维持生计型经营户将家中的农副产品委托电商经营户进行销售,旅游升级型经营户将旺季无法承载的游客推荐给其他类型经营户等。经营户之间的横向网络化合作有助于提升经营户的社会资本,也为经营户应对未来的不确定性因素提供了新的选择与方向。

顾渚村是长三角地区的旅游型乡村。21世纪以来,长三角地区经济发展水平不断提高,城市居民消费趋向多元,由此形成文化、旅游等方面的消费新趋势,这也使得当地村庄的旅游转型速度较快。与西方乡村旅游经营户、小企业主在适应中依赖社区统筹、行业力量的适应特征相比,顾渚村旅游经营户的适应过程、机制呈现出明显的政府统筹特征。社会资本中的“政策知晓度(S5)”、“政府帮助度(S6)”均为影响旅游经营户适应结果的重要因素。顾渚村相较于秦岭金丝峡景区内村庄,叠加了发达地区的区位属性以及“工商皆本”的地域文化特色[24],电商、旅游共同经营的适应策略为旅游型乡村未来的可持续发展提供了借鉴。与湖南湘西州地区旅游型乡村内部的全民“适应”相比[35],顾渚村的旅游经营户呈现出“适应”与“不适应”的多元共生的特征。

| [1] |

UNDP. Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Trans-Forming World[R/OL]. New York: UNDP, 2022: 19. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22.

|

| [2] |

李磊, 刘红兰, 陶卓民, 等. 新冠肺炎对旅游业的影响: 研究进展与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 32-41. [Li Lei, Liu Honglan, Tao Zhuomin, et al. The impact of Covid-19 on tourism industry: Research progress and pro-spects[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 32-41.] |

| [3] |

房艳刚, 刘继生. 基于多功能理论的中国乡村发展多元化探讨——超越"现代化"发展范式[J]. 地理学报, 2015, 70(2): 257-270. [Fang Yangang, Liu Jisheng. Diversified agriculture and rural development in China based on multifunction theory: Beyond modernization paradigm[J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(2): 257-270.] |

| [4] |

魏小安, 付磊. 旅游业受"非典"影响情况分析及对几个相关问题的辨析[J]. 旅游学刊, 2003, 18(4): 14-23. [Wei Xiao'an, Fu Lei. Analysis of tourism affected by SARS and analysis of several related problems[J]. Tourism Tribune, 2003, 18(4): 14-23.] |

| [5] |

李九全, 李开宇, 张艳芳. 旅游危机事件与旅游业危机管理[J]. 人文地理, 2003, 18(6): 35-39. [Li Jiuquan, Li Kaiyu, Zhang Yanfang. Crisis accidents and it's management in tourism[J]. Human Geography, 2003, 18(6): 35-39. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2003.06.008] |

| [6] |

Fotiadis A, Polyzos S, Huan T C. The good, the bad and the ugly on Covid-19 tourism recovery[J]. Annals of Tourism Research, 2021, 87: 103117. DOI:10.1016/j.annals.2021.103117 |

| [7] |

李锋, 孙根年. 基于旅游本底线法(TBLM)的旅游危机事件研究——以2003年"SARS"事件为例[J]. 人文地理, 2006, 21(4): 102-105. [Li Feng, Sun Gennian. Research on tourism unexpected crisis on the basis of tourism background-line method: A case study of "SARS" event in 2003[J]. Human Geography, 2006, 21(4): 102-105. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2006.04.022] |

| [8] |

陈楠, 乔光辉, 刘力. 出境游客的旅游风险感知及旅游偏好关联研究——以北京游客为例[J]. 人文地理, 2009, 24(6): 97-102. [Chen Nan, Qiao Guanghui, Liu Li. A study on the preferred travel behaviors of out-bound tourists based on perception of travel risks: Case on Beijing tourists[J]. Human Geography, 2009, 24(6): 97-102. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2009.06.022] |

| [9] |

Ritchie B W, Jiang Y. A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management[J]. Annals of Tourism Research, 2019, 79: 102812. DOI:10.1016/j.annals.2019.102812 |

| [10] |

刘雷, 史小强. 新冠肺炎疫情背景下体育旅游消费行为影响机制: 基于S-O-R框架的MOA-TAM整合模型的实证分析[J]. 旅游学刊, 2021, 36(8): 52-70. [Liu Lei, Shi Xiaoqiang. Research on the impact mechanism of sports tourism consumption behavior under the background of the normalization of COVID-19 prevention and control: Empirical analysis of MOA-TAM integration model based on S-O-R framework[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(8): 52-70.] |

| [11] |

Zhang W, Williams A M, Li G, et al. Entrepreneurial responses to uncertainties during the covid-19 recovery: A longitudinal study of B&Bs in Zhangjiajie, China[J]. Tourism Management, 2022, 91: 104525. DOI:10.1016/j.tourman.2022.104525 |

| [12] |

陆林, 李磊, 侯颖. 疫情危机下旅游地韧性与高质量发展[J]. 旅游学刊, 2022, 37(9): 1-3. [Lu Lin, Li Lei, Hou Ying. Resilience of tourism destination and high-quality development under the pandemic crisis[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(9): 1-3.] |

| [13] |

刘丽, 陆林, 陈浩. 基于目的地形象理论的旅游危机管理——以中国四川地震为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(10): 26-31. [Liu Li, Lu Lin, Chen Hao. Tourism crisis management based on the theory of destination image: A case study of Sichuan earthquake, China[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(10): 26-31.] |

| [14] |

Gabriel-Campos E, Werner-Masters K, Cordova-Buiza F, et al. Community eco-tourism in Rural Peru: Resilience and adaptive capacities to the Covid-19 pandemic and climate change[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2021, 48(27): 416-427. |

| [15] |

Caballero-Morales S O. Innovation as recovery strategy for SMEs in emerging economies during the Covid-19 pandemic[J/OL]. Research in International Business and Finance, 2021, 57: 101396. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101396.

|

| [16] |

Smit B, Burton I, Klein R J T, et al. The science of adaptation: A framework for assessment[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 1999, 4: 199-213. DOI:10.1023/A:1009652531101 |

| [17] |

Engle N L. Adaptive capacity and its assessment[J]. Global Environmental Change, 2011, 21: 647-656. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2011.01.019 |

| [18] |

查尔斯·R·达尔文. 物种起源[M]. 李闲标, 高慧, 译. 北京: 北京出版社, 2007: 1-175. [Darwin C R. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favourd Races in the Struggle for Life[M]. Li Xianbiao, Gao Hui, trans. Beijing: Beijing Publishing House, 2007: 1-175.]

|

| [19] |

Steward J H. Theory of Culture Change: The Methodology of Multilinear Evolution[M]. Urbana, USA: University of Illinois Press, 1972: 36-42.

|

| [20] |

Holling C S. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems[J]. Ecosystems, 2001, 4: 390-405. DOI:10.1007/s10021-001-0101-5 |

| [21] |

Below T B, Mutabazi K D, Kirschke D, et al. Can farmers' adaptation to climate change be explained by socio-economic householdlevel variables?[J]. Global Environmental Change, 2012, 22(1): 223-235. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2011.11.012 |

| [22] |

Kuang F, Jin J, He R, et al. Influence of livelihood capital on adaptation strategies: Evidence from rural households in Wushen Banner, China[J]. Land Use Policy, 2019, 89: 104228. DOI:10.1016/j.landusepol.2019.104228 |

| [23] |

陈佳, 杨新军, 温馨, 等. 旅游发展背景下乡村适应性演化理论框架与实证[J]. 自然资源学报, 2020, 35(7): 1586-1601. [Chen Jia, Yang Xinjun, Wen Xin, et al. The theoretical framework and demonstration of rural adaptive evolution in the context of tourism development[J]. Journal of Natural Resources, 2020, 35(7): 1586-1601.] |

| [24] |

喻忠磊, 杨新军, 杨涛. 乡村农户适应旅游发展的模式及影响机制——以秦岭金丝峡景区为例[J]. 地理学报, 2013, 68(8): 1143-1156. [Yu Zhonglei, Yang Xinjun, Yang Tao. Exploring conditions, determinants and mechanisms of rural households' adaptability to tourism development: A case study of Jinsixia in Qinling Mountains[J]. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(8): 1143-1156.] |

| [25] |

Dobler-Morales C, Lorenzen M, Orozco-Ramírez Q. Beyond a generalized deagrarianization: Livelihood hetero-geneity and its determinants in the Mixteca Alta, Mexico[J]. World Development, 2022, 160: 106074. DOI:10.1016/j.worlddev.2022.106074 |

| [26] |

李小云, 董强, 饶小龙, 等. 农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J]. 中国农村经济, 2007(4): 32-39. [Li Xiaoyun, Dong Qiang, Rao Xiaolong, et al. Farmers' vulnerability analysis method and its localization applica-tion[J]. Chinese Rural Economy, 2007(4): 32-39.] |

| [27] |

DFID. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets[R]. London: Department for International Development, 1999: 68-125.

|

| [28] |

Pandey R, Kumar P, Archie K M, et al. Climate change adaptation in the Western-Himalayas: Household level perspectives on impacts and barriers[J]. Ecological Indicators, 2018, 84: 27-37. DOI:10.1016/j.ecolind.2017.08.021 |

| [29] |

Holtz G, Brugnach M, Pahl-Wostl C. Specifying "regime": A framework for defining and describing regimes in transition research[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2008, 75(5): 623-643. DOI:10.1016/j.techfore.2007.02.010 |

| [30] |

谢桦, 吕晓茜, 张沛. 基于BP-MIV的风电调峰受阻电量影响因素贡献度分析[J]. 分布式能源, 2019, 4(6): 9-14. [Xie Hua, Lv Xiaoqian, Zhang Pei. Contribution analysis of influential factors for wind power curtailment caused by lack of load-following capability based on BP-MIV[J]. Distributed Energy, 2019, 4(6): 9-14.] |

| [31] |

吴吉林, 刘水良, 周春山. 乡村旅游发展背景下传统村落农户适应性研究——以张家界4个村为例[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 232-240. [Wu Jilin, Liu Shuiliang, Zhou Chunshan. Peasant households adaptability under the background of rural tourism development in traditional villages: A case study of 4 traditional villages in Zhangjiajie[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 232-240.] |

| [32] |

唐红林, 陈佳, 刘倩, 等. 生态治理下石羊河流域农户生计转型路径、效应及机理[J]. 地理研究, 2023, 42(3): 822-841. [Tang Honglin, Chen Jia, Liu Qian, et al. The paths, effects and mechanism of farmers' livelihood transformation in the Shiyang River Basin under the background of ecological governance geographical research[J]. Geographical Research, 2023, 42(3): 822-841.] |

| [33] |

谢舜, 周鸿. 科尔曼理性选择理论评述[J]. 思想战线, 2005, 31(2): 70-73. [Xie Shun, Zhou Hong. On Cole man's rational choice theory[J]. Thinking, 2005, 31(2): 70-73.] |

| [34] |

温馨, 陈佳, 邓梦麒, 等. 乡村旅游开发下农户生计适应变化与影响机理研究——以延安市乡村旅游为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(4): 250-259. [Wen Xin, Chen Jia, Deng Mengqi, et al. Study on adaptation change of farmers' livelihood and the influence mechanism under tourism development: A case study of rural tourism in Yan'an City[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(4): 250-259.] |

| [35] |

吴吉林, 周春山, 谢文海. 传统村落农户乡村旅游适应性评价与影响因素研究——基于湘西州6个村落的调查[J]. 地理科学, 2018, 38(5): 755-763. [Wu Jilin, Zhou Chunshan, Xie Wenhai. The influencing factors and evaluation of farmer's adaptability towards rural tourism in traditional village: Based on the survey of 6 villages in Xiangxi Prefecture, Hunan[J]. Scientia Geographica Sinica, 2018, 38(5): 755-763.] |