激发村民主体性和主观能动性是乡村持续发展和振兴的重要目标和关键任务之一。然而,在乡村社会发展中,村民常常产生无权感而导致主体性和能动性效用发挥不足[1,2]。因此,增强村民权力即增权成为地方治理、产业发展和人才培育等诸多乡村社会工作的重要指导思想之一[2-4]。随着旅游开发逐渐成为推进乡村振兴的重要抓手,旅游学者亦关注到乡村旅游发展过程中增权对于村民和乡村的重要意义和价值,并将其视为衡量旅游发展效能的重要依据[5,6]。但已有研究或从权力缺失的角度论证增权必要性[7],或从权力表现倒推增权效果[8],更多关注了宏观层次旅游对群体和整体社区产生的增权效果以及外部力量的作用,并未对不同场域中村民权力生成的规律进行探究。

主客互动是旅游社会影响最直观的表现形式,更是村民参与乡村旅游的前沿阵地和关键场域。互动具有社会交换属性,双方存在资源的互换和权力相对性的高低[9]。作为特殊的社会互动形式,主客互动往往和个体权力表现和潜能激发息息相关。已有研究关注到了乡村旅游中主客互动对当地人的影响,不仅可以通过互动增强自尊、促进自我价值认知和提高自我荣誉感[10,11],而且也会直接影响当地人对乡村旅游发展的感知[12,13],但是对于主客互动的内在结构和主客之间的作用机制则鲜有研究。乡村旅游中存在何种互动类型以及互动场域中村民权力如何生成和个体潜能如何表现尚待进一步探究。

因此,本研究立足微观视角,以乡村旅游中的主客互动为研究对象,结合场域理论和社会交换理论构建理论分析工具,探究当前乡村旅游普遍存在的互动类型,并深入剖析村民在不同互动场域中的权力生成过程和潜能表现,旨在为乡村旅游发展中平等主客关系的积极构建、村民权力潜能的有效激发和乡村旅游的可持续发展提供理论借鉴和实践启发。

2 文献综述与理论模型 2.1 村民权力和旅游发展权力产生于社会互动和关系网络,有不同的来源,即获得所需东西的能力、影响他人态度行为并使他人产生积极情绪或促进对方目标实现的能力、影响资源在社会系统中分配的能力[14]。随着社会工作的实践需要,权力被进一步延伸为适应能力(个体实现和环境的良好匹配)。这种能力不仅表现为客观的存在,而且表现为自我效能感、自我概念以及自尊感等一系列积极的主观感受[15,16]。得益于国家战略的实施,乡村社区居民经济状况改善、发展机会增加及权力意识增强[17],但受历史制度和现实困境的影响,村民依然时常处于无权状态,产生无权感知。客观上,无权体现在村民主体性地位有所缺失、参与地区事务的机会和平台不充分、民间智慧和创造效能得不到发挥等[2,3];主观上,无权则表现为对外界主体的过度依赖、对乡村资源和自我概念认知不清晰、能力和自信较难得到提高等[2,18]。

因此,为了改善此种权力状态,学者提出了农民本位、共同体精神和新内源式发展的指导思想等[2,3,19],并希望通过村庄善治、产业发展和新乡贤主导等方式提高村民权力感知[3,4,17]。同时,旅游业给边缘化个人和社区带来的经济社会效益受到了学者关注。研究发现旅游提供了重新认知乡土文化和农民价值的场域[20]。因此,为了深入理解旅游给个体权能改变带来的价值,学者提出了旅游增权。增权通常指的是个人或团体通过提高自我能力(即内部力量)和影响周围环境(即外部反应)来掌控其命运[21]。增权概念强调个体潜能的挖掘和激发,而不是依赖外部主体权力的一味给予,其过程起点往往是想要被增权的边缘化群体而非是想要实施增权的人[22,23]。

当前研究从经济心理、社会政治和环境文化等诸多维度对旅游增权进行了理论阐述[5,24],并开发居民旅游增权量表,实证检验了旅游增权感知和居民感知价值、社区经济发展和旅游支持等变量之间的关系[22,25,26]。随着研究的深入,学者通过案例研究分析了当地旅游发展模式和制度如何实现社区居民增权、存在的增权问题及具体的增权路径等。基于对我国乡村旅游社区独特性的认知,王维艳梳理了制度增权的学理逻辑、实现路径、适用范围等[27]。翁时秀等人提出了以心理权力为激发核心的增权路径[28]。陈志永等人则提出制度构建、农民组织化、发挥社区精英作用、政府有限介入的增权路径[29]。旅游中的结构力量如政府和非政府组织对社区信息和教育方面的外部扶持作用也受到了学者关注[30]。

文献回顾揭示了村民权力激发在社区发展中的重要地位,然而当前研究更加关注居民在日常乡村生活环境中的权力状态,虽然一些文献探究了居民在旅游场域下的权能表现,但更多集中于权力在目的地社区宏观层次的操作应用、外部结构的作用及增权结果的评估[6,22],这使得个体的权力潜能以及拥有的资源和权力之间的关系得不到充分探讨。同时,学者更多关注旅游发展而非游客来访[23],较少深入分析主客互动这一具体场域中村民的个体认知和权力状态。

2.2 主客互动和乡村旅游中的主客互动主客互动通常指的是主人和游客之间的旅游或个人相遇[31,32]。作为社会互动形式之一,此种相遇虽然短暂、具有时空限制,但是亦体现了社会交换特征[12,31]。AP基于社会交换理论提出了社会交换过程模型,探究了资源和权力在主客关系中的作用,并以双方权力为维度构建了交换结果矩阵,但权力的生成过程并未得到深入探讨[9]。受此启发,诸多学者从互动收益和成本方面定量探讨了居民对旅游影响的感知及这种感知的前因和结果[12,13,33],然而此种探究更多基于宏观主客关系和整体旅游影响,权力在旅游具体场域和微观个体层次的流动较少得到进一步延伸和解释。

随着研究的深入,越来越多学者关注到主客互动的社会价值和情感属性。接触理论指出社会互动能有效减少偏见、增强了解和改善关系[34]。游客和居民之间存在亲密、动态关系的可能性,居民对游客的积极感受和他们之间的情感凝聚可能是共享信念,行为和互动的结果[35]。而对于游客而言,主客互动是旅游体验的重要组成部分,可以改善对当地人的刻板印象和固有认知,从而影响他们对目的地形象的感知[34,36]。因此,为了论证主客互动的这一影响,学者进行了诸多实证探讨。研究表明,互动的频率和本质会影响双方之间的情感凝聚和社会距离[37],互动尤其是社会导向的互动会减少游客的感知文化距离,积极影响旅游态度[38]。修正后的群体间情感和刻板印象行为图(bias map)则区别了居民对游客的态度和行为[39]。可见,主客互动对提升双方的满意度和促进旅游业的可持续发展至关重要[10,36]。

主客互动的体验价值和社会效用在乡村旅游中更为明显。已有研究发现,互动在乡村目的地更易发生且具备一定特性,被普遍认为是乡村旅游体验的核心元素[40]。在乡村地区,互动往往是旅游吸引力的重要部分[10,41]。许多乡村地区的游客常寻求与城市生活的差异,他们渴望探寻自然和放松自我,期待在传统的农村社区进行个性化的人际互动和文化接触[42]。尤其是在我国,对身份认同的追寻、对农耕文化的回忆和对乡村亲和力的珍视使得国人更加向往乡村旅游及其中的人际交往[43]。而当地人不仅是创造和保护“乡村资本”的核心[44],在满足互动需求和提供旅游体验方面亦发挥着重要作用。有时,“传统招待”会超越标准“商业招待”[45],社区主人会真正欢迎游客作为客人,甚至照顾陪伴,分享自然活动和文化知识[46]。这种密切惊喜的互动不仅强化了游客对乡村旅游真实性的意义感知,而且引发了居民对当地文化价值的思考,产生自豪感和自尊心[11,47]。

总体来看,主客互动常被视为研究旅游社会影响的重要切入点,学者们亦注意到其体现出的社会交换特质。然而,已有研究更多集中于定量的解释和现象的呈现,更多单一探讨互动中一方对另一方的态度。主客双方在互动中的资源利用与权力水平,权力如何发挥效用,资源如何影响权力状态以及此种影响和居民情绪和个人潜能有何关系仍需要进行探索。

2.3 理论模型乡村旅游中的主客互动建立了一种区别于乡村日常生活的,体现关系性、具有相对独立性和自主性的社会空间,这恰恰符合布迪厄的“场域”概念[48]。根据场域理论,场域中处于不同位置的行动者基于自我利益诉求在惯习的指引下,依靠拥有的资本进行活动并与他人产生联系,而这又会导致行动者在权力关系中的位置变化和资本转化。也就是说,每个场域都处于权力关系之中[49],权力是拥有优势资本的个体对他人进行控制的能力和力量,其来源于对资本的占有,资本的类型、数量和结构会影响权力水平,同时权力也是行动者的活动目标和行为倾向[50,51]。可见,场域理论为理解乡村旅游主客互动场域内各主体的权力变化提供了重要理论工具。

社会交换理论指出社会互动呈现资源交换特征[52,53],资源既可以是有形和具体的,也可以是无形和象征性的[54],它是影响关系结构即权力的基础因素。权力一般隐含于对方的依赖中,不仅取决于拥有和控制有价值的资源[9],还取决于另一方对资源的珍视程度以及资源的数量、可用性和可替代性,即资源资本化的潜能和程度[9,55,56]。可见,社会交换理论强调了权力的相对性,能够更好地解释主客间的互动性特征。而且,在个体对互动收益成本的评估方面,社会交换理论对收益的解释不完全局限于有形的外在收益,还拓展到内在性报酬,如愉悦乐趣、感激满足和尊重欣赏等[55],柯林斯则进一步将其统筹为情感能量,并作为衡量报酬的共同基础,从而优化了社会交换理论的解释力[57]。

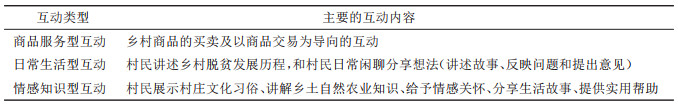

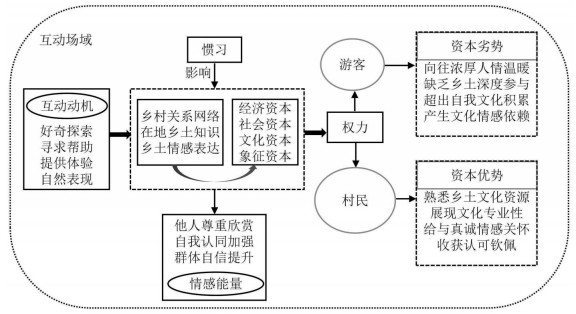

综上,场域理论指出了权力的资本取向,社会交换理论则探究了资本生成背后的资源交换过程,二者互为补充。因此,为了深描主客互动场域中的内容过程和权力流动,研究结合场域理论和社会交换理论构建了如图 1所示的理论模型。在乡村旅游中,游客和村民形成互动场域,本研究将双方视作处于一定位置,拥有不同资源和资本、具有某种利益诉求的行动主体。主体的行动是在同一场域中、在需求的推动下和惯习的指引下自主展开的,这导致了主体对资源的利用和资本化以及资本的相对性结构变动,从而造成了主体情感能量的变化,最终改变了主体间的权力关系和场域中的力量构型。

|

图 1 理论模型 Fig.1 Theoretical Model |

本研究旨在通过解构主客互动来分析村民的资源利用、资本所得和权力状态,属于探索性、解释性研究,因此,采用质性研究方法。为了确保研究可信度,在整个过程中对网络数据,实地调研中观察和访谈所得的数据进行了收集与分析的三角验证。

作为旅游经历分享方式的一种,游记具有多样性和丰富性,既反映了游客的话语体系,也有利于研究者对主客互动建立广泛认知。研究以乡村旅游体验内容丰富、游客在线评论较多的台湾苗栗和南投为搜索关键词筛选了用户分享平台上(马蜂窝,豆瓣,知乎和微信公众号)有关两地乡村旅游的游记,剔除其中明显带有官方宣传性质及抄袭和复制的游记,最终详细研读了120篇游记。考虑到和研究主题的契合性和相关度,本研究主要以明确提及主客互动过程和游客自我心理感受的20篇游记为数据分析文本。

为了深入了解互动中村民的认知与想法,团队先后于2019年7月5日至28日,2020年8月15至20日和2021年3月22日至27日到发展经验较为丰富的乡村旅游地区(袁家村,郝堂村,明月村和李坑村)进行实地调研。一方面,采用参与式观察识别互动的主体,场所以及内容。另一方面,通过目的性抽样和雪球抽样,选取本地村民和旅游者进行访谈,其中游客10人,本地村民51人,包括旅游从业者31人,政府工作者5人,务农人员10人,以及其他职业者5人。访谈问题主要围绕互动的情形和场所、动机和目的、双方的行为和相应感受以及互动后的收获感悟等。平均访谈时间为30分钟,所得到的音频文件均被转录成文本,共计30万余字。

研究团队以“A+编号”代表村民,以“B+编号”代表游客,以“T+编号”代表游记,分别对访谈文本与网络数据文本进行编号,进而依据理论模型,通过Nvivo.11对文本进行主题分析[58]。在分析过程中,研究遵循解释学循环逻辑,数据收集与分析同时进行,局部分析与整体推导同步推进。同时,所有合作者定期进行内部沟通和交叉验证,以确保准确客观的编码过程和分析结果的可靠性。

4 研究发现通过编码分析,研究提炼出当下乡村旅游主要存在的主客互动内容和类型(表 1),并详细剖析了其内含的权力生成过程。下文将分别对不同互动下的主客权力逻辑进行分析。

| 表 1 乡村旅游主客互动内容 Tab.1 The Content of Host-Tourist Interaction in Rural Tourism |

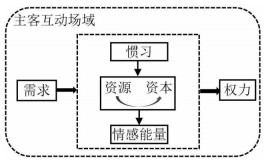

互动主要表现为商品买卖和以商品交易为导向的互动,如村民招揽顾客、彼此交流产品信息、游客寻求服务性帮助等,其中商品不仅包括乡村旅游型商品,也包含日常使用型商品,主要发生在乡村旅游业务经营场所。

此种互动最为常见,是市场已然形成的乡村旅游场域中的交换。在乡村振兴和乡村旅游的背景下,村民需要发展旅游来增加收入、改善生活,游客作为客源市场,亦需要乡村旅游产品,满足个人物质与精神需求。双方都有互动的需求和动机,都可能会主动发起交往行为。“游客很喜欢我们这里的竹子和茶叶,他们觉得新鲜健康,我们每年都会找人宣传推广,现在销售规模越来越大,收入也越来越多,希望以后有更多游客,带动我们明月村发展”(A02)。

如图 2所示,就交换过程而言,当互动开始时,村民向游客提供呈现价值利益特征的以旅游产品和日用商品为主要代表的资源,游客以钱币来交换,双方基于市场规则建立合乎规律的短暂经济联系,交换关系在钱货两清或服务结束时终止。可见,这种基于市场契约的社会交换具有相对公平性和互惠性,资源的提供使得村民获得了经济收益,“我们家叔叔会做陶,所以我主要向游客出售成品和陶艺体验,会赚到钱”(A10)。尽管如此,资源向资本的转换会受到双方惯习的影响,游客带着在城市场域的思维惯性和行为模式与村民互动,他们秉持工具理性的行动观,较为注重交易的市场规则和既定流程,而村民大多热情朴实,重视人情和互惠,这使得双方在产品评价维度和交易程序方面产生一些思想和行为差异。一方面,这些差异可能给游客亲近之感,加速其购买,加快村民经济资本的获取。“我觉得这里村民特别朴实坦率,有啥说啥,而且买东西都会多赠送我们一点,有时还同意我们赊账,也不担心会受骗,所以我们每次都会来这买”(B08)。但另一方面,差异也可能造成双方的交易冲突,从而消极影响交换和互动,产生相反后果。“我们农民就很老实,很好说话,不会作假,随意宰客乱收钱,但有人就觉得我们会骗他们,买东西就会斤斤计较,特别挑剔,一点都不理解我们”(A08)。成功的互动会增强游客对产品的满意度和对村民的认可,从而使他们获得当下的瞬间满足感和由积极情绪带来的情感能量。“游客根据自己喜好选择,我们会努力满足他们要求,最后他们会拿到一个比较满意的陶艺品,我们也会因为赚钱而高兴一段时间”(A07)。然而,村民由于资源转化而获得的情感能量具有阶段性和波动性,游客的不断来访可能会使他们感到后期被打扰甚至产生不满情绪,从而产生消极的情感能量。“现在来我们这里旅游的人变多了,素质都不一样,有的人在游玩和买卖时会不自觉地摘我们家的茶叶和白菜,我们就很生气”(A08)。

|

图 2 商品服务型互动中村民的权力生成过程 Fig.2 Residents' Power Performance in Interaction of Goods and Services |

就权力表现而言,虽然村民通过交换将物质资源转换为经济资本,但主客之间资本的相对数量和结构依然存在差距,这使得此种转换暗含了权力的不平衡。受历史和现实因素的影响,我国城乡发展长久以来在经济上存在差距,村民迫切希望通过旅游来振兴经济、改善生活福祉,对金钱的重视程度高,相对于游客多元的旅游选择,村民对游客产生更多的经济依赖。“我们家最开始没有做餐厅,但游客来询问有没有吃饭的地方,所以我们就慢慢开始做农家乐。从那之后,和游客的接触越来越多,我们会根据他们的意见进行调整,毕竟人家是城里人,比我们见识多,而且要是不调整,他们下次就去其他地方了”(A13)。同时,我国目前乡村旅游市场竞争激烈且处于较低水平,旅游产品单一且不完善和不成熟[32],村民虽是资源的拥有者和产品的提供者,但游客往往是乡村旅游产品的标准制定者,村民需要适应游客建立的标准,“有的游客对于环境,菜品和收费都会有意见,会觉得我们不太合格”(A13)。相较于村民而言,游客的现代化能力较强,旅游经验丰富,往往有较大程度的商品服务选择权和质量评价话语权,对村民提供的可替代性较强的资源很少会产生依赖性,“有次旅行,我们觉得一开始吃的农家菜就不地道,就换了新的一家”(B07)。因此,相对于现代化能力较弱、缺乏经验和自信的村民,游客获得了主客互动的权力优势。

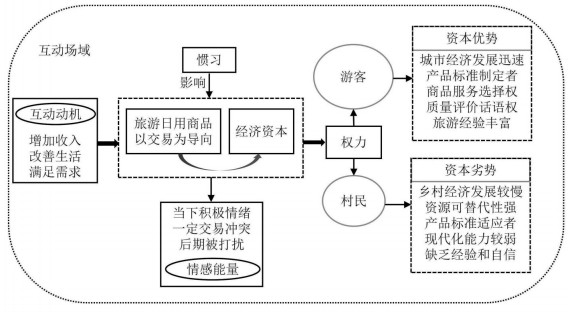

4.2 日常生活型互动中的主客权力逻辑互动主要表现为村民讲述乡村脱贫发展历程,游客和村民日常闲聊分享想法,包括讲述故事、反映问题和提出意见。此类互动不仅发生在有旅游经营业务的空间,如乡村民宿、农家乐和乡村旅游体验场所等,也会在乡村街道等非旅游经营地发生,但具有随机性。

旅游是跨区域的流动行为,来自都市的游客或惊讶于乡村经济的发展,或希望表达自我,会主动和村民分享自我旅游阅历和对乡村发展、乡村旅游经营等领域的观点和意见,从而促进互动。有时,村民亦会出于宣传目的主动讲述当地的发展历程。“来我们这的游客都会觉得我们村的发展不可思议,他们很喜欢听我讲这里的发展故事”(A21)。

如图 3所示,就交换过程而言,在互动中,村民会凭借乡村关系网络和现代文化知识讲述当地发展和经营经验,“村里会带我们出去培训,我们是本地人,对当地比较熟悉,所以现在客人来了要沟通,讲我们村的发展”(A22)。游客在满足好奇和表示夸赞的同时,亦会利用拥有的现代服务知识提出质疑,反映问题,提供对策。“在我们看来村里经济发展了,一幢幢的小房子,宽大的院落,还有自己小菜地,干净整洁,井井有条”(E16);“有些游客就说房子外观挺好的,但是内部品味还需要升级”(A31)。受乡村场域生活惯习的影响,村民往往认为游客提出的观点具有价值,表示认可,并结合自身实际做出一定改变,“我们会一块聊天,客人会给我们出主意,比如把房子挂到网上去卖,我们现在就会挂在携程上”(A40)。游客也会因为此种回应而加深对村民的好感和肯定,并与其建立较好的私人联系,加大重游概率。“之前我们和老板反映过厕所和房间卫生问题,他很快就解决了,现在我们已经熟了,每次来这边都会到他家”(B08)。在此过程中,村民拓展了已有的现代文化知识,并将其用于商业经营的改善和社会关系的延伸,继而拓展了人脉,增加了收入。“我和游客在聊的过程中学到了一些城里经营的东西,也和一些人成了朋友,现在来我们农家乐的游客好多都是熟人”(A25)。不仅如此,本就因乡村发展而骄傲自豪的村民亦会因学习到有价值的服务知识和游客给予的肯定认可而更加自信愉悦、充满能量,“现在游客都会觉得我们这比之前更好了,也会很主动给我们讲城里的一些新鲜事,比如建个抖音号啥的,我现在经营农家乐越来越得心应手了”(A39)。然而,不可否认,游客对现代文明的熟悉和提供的过多指导会无形中带给部分村民一定压力和焦虑,他们会萌生有心无力之感,且本就因城乡差距而缺乏自信的村民可能会更加消极被动,从而产生不悦情绪。长此以往,村民的情感能量可能会转向低层次水平。“好多游客都反映我们村的厕所问题,或者建议我们升级客房品味,我们也想,可厕所是整个村的问题,我们钱不够用,而且有些城市的理念我们也都不懂,没法达到游客的需求,经营农家乐太不容易了”(A33)。

|

图 3 日常生活型互动中村民的权力生成过程 Fig.3 Residents' Power Performance in Interaction of Daily Life |

就权力表现而言,在村民的现代性文化资源和乡村社会资源向经济和社会资本的转化过程中,对当地发展的熟悉和游客的夸赞带来的资本增加会赋予村民一定资源话语权,但整体而言,相较于游客依然处于权力弱势。“大部分时候游客说的都有道理,但他们说得也不全对,有的游客就觉得我把画挂在这不好看,但我就觉得挺好看的”(A14)。这是因为村民分享的发展经验大都在游客的认知范畴内,他们提供的知识性资源与城市现代文明的耦合度高,是游客了解熟悉甚至是精通的,游客往往可以自信表达观点,给予村民指导建议。而且,在村民看来,游客用于交换的现代知识是自己所欠缺的,可以提高服务水平和现代文明素养,从而带来收益和价值,他们会更加倾向于积极回应游客的意见建议。因此双方文化资本呈现的相对性差异强化了游客对村民的影响力和权力优势地位。“我们现在接触很多游客,有人会反映我们这里的环境不好。还会一起聊天,指出我们经营的不规范,提很多意见,比如建议我们把房子放到网上去卖,我们会尽量做出一些改变,毕竟人家的观念比我们先进”(A27)。

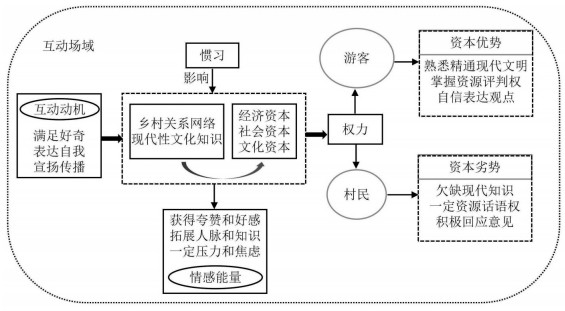

4.3 情感知识型互动中的主客权力逻辑互动主要表现为村民向游客展示村庄文化习俗、讲解乡土自然农业知识、给予情感关怀、分享生活故事、提供实用帮助。此种互动发生的场所和第二种互动发生的场所具有相似性。

游客处于非惯常环境,或者源于对当地的文化和特色习俗充满好奇,或者因为遇到一些不可避免的突发问题,会发起互动,以满足好奇、寻求帮助和解决问题。村民亦会主动展示当地文化、给予游客情感关爱和紧迫帮助,或出于创造难忘旅游体验的需求目标,或只是他们善良质朴、热情爽朗、乐于助人品行的自然表现。“我们到的时候已经是半夜了,街上冷冷清清,冷空气来袭,好多店都已经关门了,老公下车问路,一位修理厂的老人直接帮忙打电话预定位置,他们都是互相认识的街坊,彼此都知道电话号码”(T08)。

如图 4所示,就交换过程而言,在中国乡村社会,基于地缘—血缘—业缘构建的人际关系保留了乡土性特征,村民之间彼此熟悉,互帮互助,人际交往呈现出“近”距离属性[59]。这种长久以来形成的交往观念和规则构成村民的生活惯习,不仅存在于日常交往中,也延续到和陌生游客的交往中,村民不仅会积极调动当地关系网络,即乡村社会资源,给游客提供帮助,也会向游客展示淳朴热情、亲和友善等乡土性情感资源。“我们村的人一直都是这样,大家都很豪爽仗义,我们都是邻里互相帮忙的。就算游客来了,我们也会免费提供热水和厕所,尽己所能,帮助游客”(A20)。在乡村旅游这一新的场域和空间中,村民是土生土长的当地人,长期以来,在地乡土文化通过群体记忆代代传承。他们对当地乡土知识、民俗风情和民间智慧了然于心,在和游客互动的过程中会充分利用这种天然优势,通过言语沟通表达和共同活动参与向游客展现乡土文化魅力,从而传递稀缺的带有经验认知属性的在地乡土知识。“当游客来的时候,我就会讲我们村的文化历史故事,他们听完以后觉得很神奇,会称赞我,希望我再多讲一些”(A23)。而游客对村民的这些行为喜出望外,他们不仅会因为村民给予的帮助关怀表达感激之情,亦会因为从村民身上学到了知识、体验到了新奇文化和开阔了眼界而表示尊重欣赏,在开心愉悦的同时也更向往乡村,更愿意来访,以更主动、信任和包容的态度参与到和村民的深入交往中。“民宿老板是个青蛙通,晚上会带我们去找青蛙辨识青蛙,还会告诉我们32种青蛙的名字和特点,我还是第一次参与这样的活动,真的非常有趣好玩,下次我还会来这里的”(T16)。可见,这样的互动不仅使乡村的社会文化资源给村民创造了更多的金钱等物质收益,也给他们带来了社会认可等符号收益,拥有的资源也因此而实现了资本化。村民因被尊重认可而产生的自我认同感和群体文化自信也在这种获益和转化中不断加强,从而使情感能量升级。

|

图 4 情感知识型互动中村民的权力生成过程 Fig.4 Residents' Power Performance in Interaction of Emotion and Knowledge |

就权力表现而言,村民提供的乡土性情感恰恰展现了现代工业社会和城市生活所缺乏但游客向往的人情味和温暖感,“乡村的民风真的太淳朴了,帮助太及时了,我感觉到了久违的十足的亲切和温暖”(T18)。村民提供的带有经验和认知属性的乡土文化资源新奇独特,是游客日常生活中无法深度参与的,早已超出他们的自我文化积累,“民宿老板汤先生,有很深的自然知识,每天晚上都会拿着手电带着住宿的客人去看萤火虫,也自然就熟知萤火虫的性格,我之前都没接触过”(T14)。这些乡村特有的资源既是游客游玩的目标和动力,也是当下乡村旅游最为缺乏的,游客对此向往且珍视。在此种资源差异和资本优势下,村民的表现已然超出游客的文化认知和服务预期,积极影响和改变了游客的乡村旅游体验,“老板很好心地陪我们熬夜到半夜,这是我们没有想到的”(T11)。游客不仅会对村民展现出的文化专业性表示认可钦佩,甚至产生文化依赖,“我们前往了农场,农场主介绍这里的树是从1995年开始种植,如今已23年了。他给我们讲述了树的种植环境和生长特点,详细说明了当地人在面对虫害时的处理办法。老板不愧是一个资深青农,当地村民也好有智慧”(T16),亦会因为村民给予的真诚情感关怀而愉悦感动,产生积极情绪和情感依赖,“我们回到民宿收拾行李,准备赶火车,老板一直陪着,就是这个给了我太多温暖和感动的大家庭,在我对乡村的记忆中占了举足轻重的地位,我还会回来的”(T11)。村民对游客的权力优势也随之被建立。

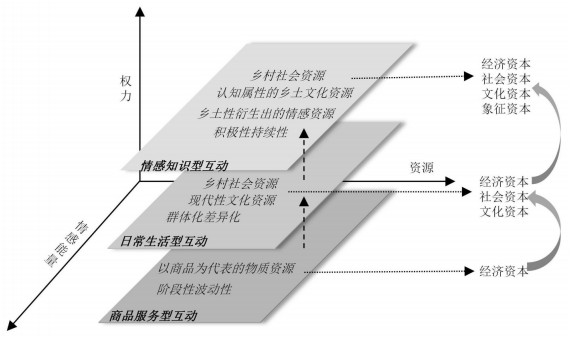

4.4 主客互动系统分析与村民权力潜能通过对乡村旅游主客互动的系统分析,可以发现在不同的互动类型中,村民相对游客的权力存在差异,有层次水平之分。从权力层级图(图 5)中可看出,从商品服务型到日常生活型再到情感知识型互动,不仅村民利用资源的种类和组合不断丰富和优化,从以商品为代表的物质资源到乡村社会资源和现代性文化资源再到有经验认知属性的乡土文化资源、乡村社会资源和乡土性衍生出的情感资源的综合,而且相应的,资源转化为资本的种类亦不断丰富,实现了经济资本、社会资本、文化资本和象征资本的多元融合。同时,村民的情感能量也在这种转化中经历了阶段性波动性—群体化差异化—积极性持续性的特征转变。整体而言,游客的依赖性不断提升,资源的稀缺性逐渐突出,资本的获得感不断丰富,情感能量的影响力持续增强,村民的权力优势也在这种变化中不断提高。

|

图 5 权力层级图 Fig.5 Hierarchy of Power |

横向来看,权力呈现出群体差异性。这种差异是由村民在互动中提供和利用的资源以及转化的资本所导致的。通常,在互动中提供的资源组合越优化,资源的稀缺性越明显,游客对资源的珍视程度越高,资源转化为资本的可能性越大,村民的权力优势越容易建立。虽然权力会有群体差异性,但低权力群体依然有建立权力优势的潜能。在目前的乡村旅游发展中,部分自我阅历丰富的村民已能建立起对资源价值的深刻认知,拥有转化资源的能力,诸如乡村旅游精英。他们的示范说明其他村民同样拥有权力潜能,因为生活在同一区域的村民在资源的拥有上会存在一定程度的共性,尤其是和乡土性紧密相关的文化和情感资源。只是在现实中,虽然拥有可以转化为资本从而给个体带来权力优势的资源,但他们或者对其拥有资源不自知,或者忽视其资源的价值,或者欠缺资源整合与转化能力,并未能激发自身的权力潜能。可见,资源的拥有是村民潜能存在的内核,乡村增权工作的起点应是村民自身资源的识别和潜能的挖掘。

纵向来看,村民的权力是动态的,呈现出阶段性特征。随着时间的演进、国家对乡村振兴政策的不断倾斜和乡村旅游发展的日益成熟,村民对资源价值的认知判断以及资源资本化的能力会不断提升,在和游客互动中,他们会更加主动自信,对游客的固有认知产生更大影响,同时他们的权力亦会逐渐增加,最终实现权力层级的跨越。

5 结论与讨论 5.1 结论主客互动是旅游微观社会影响最直观的呈现和村民参与旅游和展现自我的重要舞台。研究以乡村旅游中微观主客互动为切入点,以场域理论和社会交换理论为支撑,详细解构了村民和游客在互动场域中的资源交换、资本转化与权力状态,系统提炼出村民权力潜能存在及激发的可能性与理论逻辑。主要结论如下:

第一,厘清了乡村旅游主客互动中可以呈现的不同互动类型:商品服务型、日常生活型和情感知识型。前两种互动呼应了以往研究提出的商业接待和传统接待、服务导向和社会导向的互动[39,45],情感知识型则是进一步延伸和补充。尤其是带有经验认知属性的知识型互动是本研究发现的互动新要素,切实体现了乡土文化资本在乡村旅游主客互动中的潜在价值和乡村旅游发展给当地居民带来的思维认知影响。

第二,完善了主客互动场域资本交换和权力流动的理论分析工具。主客互动作为旅游流动性的直观展现,往往伴随着均质而统一空间场域的产生。场域理论对于分析场域内各主体位置、惯习、资本乃至权力之间的相互关系提供了理论依据,而对于主体资源转化、资本所得和权力变化背后的交互影响过程,社会交换理论则提供了更体现互动性的理论依据。本研究将场域理论和社会交换理论相结合去探讨互动场域下村民权力的生成过程,拓宽了原本单一理论的应用边界和范围,是对已有理论的补充和完善。同时,依据该理论工具对乡村旅游主客互动场域进行深度分析,提炼出了不同互动类型中的需求动机、资源交换和转化、资本所得、交换报酬和权力表现,不仅丰富了理解旅游流动性的理论视角,而且创新了理解乡村旅游社会文化效用的微观视角,为乡村旅游开启积极的城乡二元互动提供了理论依据。

第三,从理论层面分析了村民于乡村旅游主客互动中获得权力资本的可行性路径,为乡村旅游研究所关注的村民主体权力激发和主观能动促进提供了理论依据[5,20],主客互动的系统性分析表明从商品服务型到日常生活型再到情感知识型互动,村民交换的资源组合不断优化、得到的情感能量逐渐正向持久和获得的资本不断增多,因此权力的优势不断提升。乡土社会衍生出的稀缺性乡村情感、社会及带有经验认知属性的文化资源是村民获得权力的基础,而这些资源向资本的转化又将村民的权力优势显性化。虽然权力存在差异性和层级性,但群体资源拥有的共性和客观发展的不断成熟可以使村民权力实现流动和跨越,而这也揭示了村民不同程度权力潜能的存在,论证了村民拥有的无限潜力和巨大价值,延伸了乡村资本的内涵,并提出了激发村民潜能的理论基础,为深入认知旅游增权和促进乡村可持续振兴提供了理论启迪。呼应了此前学者所指,“中国农民具备十分出色的勤劳智慧和创造潜能,只要给予他们舞台和机会,便可创造人间奇迹”[2]。

5.2 建议与展望为了激发村民潜能,促进其主体价值的发挥,本研究为相关管理部门提供了以下建议:①加强村民对自我和拥有资源的价值认知,尤其是对带有认知属性的乡土文化资源的价值再认知。重视将资源价值引导和个体意识培育纳入乡村的文化教育体系中,通过制度的手段引导村民对乡村特有资源的重视,尤其是要广泛宣传推广乡土文化在现代化时代所蕴含的巨大价值和无限凝聚力。②将村民的能力提升引入乡建活动中。在乡村建设中要深入挖掘、继承创新优秀传统乡村在地文化和资源,赋予其新的时代内涵。政府不仅要创新乡建理念,坚持农民主体原则,而且要积极持续开展文化教育活动,逐步引导村民树立价值自信,进一步培养他们对乡土资源的转化应用能力。③将村民的能力挖掘融入旅游开发中。乡村旅游的发展为自身文化的价值呈现和挖掘提供了契机。政府要重视村民这一主体的价值诉求,提高他们的旅游参与度,充分发挥本地村民旅游精英的示范带头作用,定期组织交流培训和经验分享,建立信息共享机制。同时,鼓励村民在和游客交往时要敢于表达自我,展现优势,从而加快乡村旅游的内生式发展进程,促进主客双方关系的良性循环,实现积极的城乡二元互动。

本研究虽力求剖析乡村旅游主客互动普遍存在的需求、资源与权力属性,但仍存在一定不足。作为人际社会互动形式之一,主客互动具有一定的复杂性、多维性与动态性,其可能和旅游发展的阶段相关,随着旅游发展的不断深入,可能会呈现不同特征,本研究尚缺乏对互动的动态分析。因此,在未来研究中,可进行案例研究,持续追踪,既可以进一步探究主客互动的阶段性变化和规律,尤其是其中的资源利用与权力表现差异,也可以分别从主客视角探讨互动对主客双方的不同影响。同时,也可在本研究基础上定量探讨,结合相关概念,开发量表,扩大研究范围,论证研究结果的普适性。

| [1] |

沈红. 穷人主体建构与社区性制度创新[J]. 社会学研究, 2002(1): 40-54. [Shen Hong. Subjective construction of the poor and community-based institutional innovation[J]. Sociological Studies, 2002(1): 40-54.] |

| [2] |

王忠武. 农民赋权与村庄善治[J]. 理论视野, 2011(8): 48-51. [Wang Zhongwu. Empowerment of peasants and good governance in villages[J]. Theoretical Perspectives, 2011(8): 48-51.] |

| [3] |

李怀瑞, 邓国胜. 社会力量参与乡村振兴的新内源发展路径研究——基于四个个案的比较[J]. 中国行政管理, 2021(5): 15-22. [Li Huairui, Deng Guosheng. Research on the new endogenous development path of social forces participating in rural revitalization: A study of comparison of four cases[J]. Chinese Public Administration, 2021(5): 15-22.] |

| [4] |

丁波. 嵌入与重构: 乡村振兴背景下新乡贤返乡治村的治理逻辑[J]. 求实, 2022(3): 100-108, 112. [Ding Bo. Embedding and reconstruction: The governance logic of returning new village elites to govern villages under the background of rural revitalization[J]. Truth Seeking, 2022(3): 100-108, 112.] |

| [5] |

左冰, 保继刚. 从"社区参与"走向"社区增权"——西方"旅游增权"理论研究述评[J]. 旅游学刊, 2008, 23(4): 58-63. [Zuo Bing, Bao Jigang. From community participation to community empowerment: Review on theoretical study of "tourism empowerment" in Western countries[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(4): 58-63.] |

| [6] |

Aghazamani Y, Hunt C A. Empowerment in tourism: A review of peerreviewed literature[J]. Tourism Review International, 2017, 21(4): 333-346. DOI:10.3727/154427217X15094520591321 |

| [7] |

左冰. 旅游增权理论本土化研究——云南迪庆案例[J]. 旅游科学, 2009, 23(2): 1-8. [Zuo Bing. Localization of tourism empowerment theory: A case study of Diqing in Yunnan[J]. Tourism Science, 2009, 23(2): 1-8.] |

| [8] |

Folarin O, Adeniyi O. Does tourism reduce poverty in sub Saharan African countries?[J]. Journal of Travel Research, 2020, 59(1): 140-155. DOI:10.1177/0047287518821736 |

| [9] |

Ap J. Residents' perceptions on tourism impacts[J]. Annals of Tourism Research, 1992, 19(4): 665-690. DOI:10.1016/0160-7383(92)90060-3 |

| [10] |

Kastenholz E, Carneiro M J, Eusébio C, et al. Host-guest relationships in rural tourism: Evidence from two Portuguese villages[J]. Anatolia, 2013, 24(3): 367-380. DOI:10.1080/13032917.2013.769016 |

| [11] |

Hollas C R, Jamal T, Woosnam K M. Host self-esteem in volunteer tourism[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2022, 30(4): 767-786. DOI:10.1080/09669582.2021.1888112 |

| [12] |

Bimonte S, Punzo L F. Tourist development and host-guest interaction: An economic exchange theory[J]. Annals of Tourism Research, 2016, 58: 128-139. DOI:10.1016/j.annals.2016.03.004 |

| [13] |

Sharpley R. Host perceptions of tourism: A review of the research[J]. Tourism Management, 2014, 42: 37-49. DOI:10.1016/j.tourman.2013.10.007 |

| [14] |

Gutiérrez L M, Delois K A, Glenmaye L. Understanding empowerment practice: Building on practitioner-based knowledge[J]. Families in Society, 1995, 76(9): 534-542. DOI:10.1177/104438949507600903 |

| [15] |

Hirayama H, Cetingok M. Empowerment: A social work approach for Asian immigrants[J]. Social Casework, 1988, 69(1): 41-47. DOI:10.1177/104438948806900107 |

| [16] |

陈树强. 增权: 社会工作理论与实践的新视角[J]. 社会学研究, 2003(5): 70-83. [Chen Shuqiang. Empowerment: A new perspective on social work theory and practice[J]. Sociological Studies, 2003(5): 70-83.] |

| [17] |

郭连文, 张妍, 徐虹, 等. 权威善治视角下乡村旅游目的地治理演进机制研究——以陕西省袁家村为例[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 171-182. [Guo Lianwen, Zhang Yan, Xu Hong, et al. Research on the evolution mechanism of rural tourism destination governance from the perspective of good governance with authoritative: A case of Yuanjia village in Shanxi, China[J]. Human Geography, 2022, 37(5): 171-182. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2022.05.020] |

| [18] |

贺雪峰. 乡村治理研究的三大主题[J]. 社会科学战线, 2005(1): 219-224. [He Xuefeng. The three major themes of rural governance research[J]. Social Science Front, 2005(1): 219-224.] |

| [19] |

谢安民, 薛晓婧, 余恺齐, 等. 重建乡村共同体: 从村民自治到社区自治[J]. 浙江社会科学, 2017(9): 98-106, 159. [Xie Anmin, Xue Xiaojing, Yu Kaiqi, et al. Reconstructing the rural community: From villagers' autonomy to community autonomy[J]. Zhejiang Social Science, 2017(9): 98-106, 159.] |

| [20] |

孙九霞, 黄凯洁, 王学基. 基于地方实践的旅游发展与乡村振兴: 逻辑与案例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 39-49. [Sun Jiuxia, Huang Kaijie, Wang Xueji. Tourism development and rural revitalization based on local experiences: Logic and cases[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(3): 39-49.] |

| [21] |

Zimmerman M A. Empowerment Theory[M]. Berlin: Springer, 2000: 43-63.

|

| [22] |

Joo D, Woosnam K M, Strzelecka M, et al. Knowledge, empowerment, and action: Testing the empowerment theory in a tourism context[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(1): 69-85. DOI:10.1080/09669582.2019.1675673 |

| [23] |

Abdullah T, Carr N, Lee C. Re-conceptualising the empowerment of local people in tourism[J]. International Journal of Tourism Research, 2022, 24(4): 550-562. DOI:10.1002/jtr.2521 |

| [24] |

Scheyvens R, Van der Watt H. Tourism, empowerment and sustainable development: A new framework for analysis[J]. Sustainability, 2021, 13(22): 12606. DOI:10.3390/su132212606 |

| [25] |

Boley B B, Ayscue E, Maruyama N, et al. Gender and empowerment: Assessing discrepancies using the resident empowerment through tourism scale[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2017, 25(1): 113-129. DOI:10.1080/09669582.2016.1177065 |

| [26] |

郭安禧, 王松茂, 姜红, 等. 旅游增权与社区经济发展的关系及空间恒定性[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(5): 98-104. [Guo Anxi, Wang Songmao, Jiang Hong, et al. The relationship and spatial constancy between tourism empowerment and community economic development[J]. Regional Research and Development, 2022, 41(5): 98-104.] |

| [27] |

王维艳. 社区参与旅游发展制度增权二元分野比较研究[J]. 旅游学刊, 2018, 33(8): 58-67. [Wang Weiyan. Comparative study of dual division in the institutional empowerment for the involvement of residential communities in the development of tourism[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(8): 58-67.] |

| [28] |

翁时秀, 彭华. 旅游发展初级阶段弱权利意识型古村落社区增权研究——以浙江省楠溪江芙蓉村为例[J]. 旅游学刊, 2011, 26(7): 53-59. [Weng Shixiu, Peng Hua. On the study of empowerment in weak-right awareness-type ancient village community under the initial stage of tourism development: A case of Furong village at Nanxi River Basin, Zhejiang province[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(7): 53-59.] |

| [29] |

陈志永, 李乐京, 李天翼. 郎德苗寨社区旅游: 组织演进、制度建构及其增权意义[J]. 旅游学刊, 2013, 28(6): 75-86. [Chen Zhiyong, Li Lejing, Li Tianyi. The organizational evolution, systematic construction and empowerment significance of Langde Miao's community tourism[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(6): 75-86.] |

| [30] |

Butler G. Fostering community empowerment and capacity building through tourism: Perspectives from Dullstroom, South Africa[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2017, 15(3): 199-212. |

| [31] |

Sutton W. Travel and understanding: Notes on the social structure of touring[J]. International Journal of Comparative Sociology, 1967, 8: 217-233. |

| [32] |

Eusébio C A, Carneiro M J A. Determinants of tourist-host interactions: An analysis of the university student market[J]. Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 2012, 13(2): 123-151. |

| [33] |

Reisinger Y, Turner L W. Cross-Cultural Behavior in Tourism: Concepts and Analysis[M]. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann, 2003: 34-72.

|

| [34] |

Dovidio J F, Gaertner S L, Kawakami K, et al. Why can't we just get along? Interpersonal biases and interracial distrust[J]. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2002, 8(2): 88-102. |

| [35] |

Woosnam K M, Norman W C, Ying T. Exploring the theoretical framework of emotional solidarity between residents and tourists[J]. Journal of Travel Research, 2009, 48(2): 245-258. |

| [36] |

Pearl M C L, Fan D X F, Qiu H, et al. Spend less and experience more: Understanding tourists' social contact in the Airbnb context[J]. International Journal of Hospitality Management, 2019, 83: 65-73. |

| [37] |

Joo D, Tasci A D A, Woosnam K M, et al. Residents' attitude towards domestic tourists explained by contact, emotional solidarity and social distance[J]. Tourism Management, 2018, 64: 245-257. |

| [38] |

Fan D X F, Qiu H, Jenkins C L, et al. Towards a better tourist-host relationship: The role of social contact between tourists' perceived cultural distance and travel attitude[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 31(2): 1-25. |

| [39] |

Tse S, Tung V W S. Measuring the valence and intensity of residents' behaviors in host-tourist interactions: Implications for destination image and destination competitiveness[J]. Journal of Travel Research, 2022, 61(3): 565-580. |

| [40] |

Byrd E T, Bosley H E, Dronberger M G. Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina[J]. Tourism Management, 2009, 30(5): 693-703. |

| [41] |

Choo H, Petrick J F. Social interactions and intentions to revisit for agritourism service encounters[J]. Tourism Management, 2014, 40: 372-381. |

| [42] |

Figueiredo E. One rural, two visions -environmental issues and images on rural areas in Portugal[J]. European Countryside, 2009, 1(1): 9-21. |

| [43] |

陶玉霞. 乡村旅游根性意涵的社会调试与价值重建研究[J]. 人文地理, 2015, 30(5): 117-125. [Tao Yuxia. Study on the social adjustment and reconstruction of original implications in rural tourism[J]. Human Geography, 2015, 30(5): 117-125. DOI:10.13959/j.issn.1003-2398.2015.05.018] |

| [44] |

Garrod B, Wornell R, Youell R. Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism[J]. Journal of Rural Studies, 2006, 22(1): 117-128. |

| [45] |

Heuman D. Hospitality and reciprocity: Working tourists in Dominica[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(2): 407-418. |

| [46] |

Sidali K L, Kastenholz E, Bianchi R. Food tourism, niche markets and products in rural tourism: Combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2013, 23(8-9): 1179-1197. |

| [47] |

Chuang S. Residents' attitudes toward rural tourism in Taiwan: A comparative viewpoint[J]. International Journal of Tourism Research, 2011, 15(2): 152-170. |

| [48] |

Bourdieu P, Wacquant L J D. An Invitation to Reflexive Sociology[M]. Chicago: The University of Chicago, 1992: 205-237.

|

| [49] |

Bourdieu P. Outline of A Theory of Practice[M]. Cambridge: Cambridge University, 1977: 150-153.

|

| [50] |

宫留记. 布迪厄的社会实践理论[D]. 南京: 南京师范大学, 2007: 25-50. [Gong Liuji. Bourdieu's Theory of Social Practice[D]. Nanjing: Nanjing Normal University, 2007: 25-50.]

|

| [51] |

Wacquant L D. Towards a reflexive sociology: A workshop with Pierre Bourdieu[J]. Sociological Theory, 1989, 7(1): 120-125. |

| [52] |

Emerson R. Social exchange theory[J]. Annual Review of Sociology, 1976, 2: 335-362. |

| [53] |

Sharpley G. Social behavior as exchange[J]. American Journal of Sociology, 1958, 63(6): 597-606. |

| [54] |

Foa E B, Foa U G. Resource Theory[M]. New York: Plenum Press, 1980: 234-267.

|

| [55] |

Blau P M. Exchange and Power in Social Life[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 1964: 356-370.

|

| [56] |

Homans G C. Social Behavior: Its Elementary Forms[M]. New York: Harcourt, Brace &World, 1961: 30-51.

|

| [57] |

Collins R. Interaction Ritual Chains[M]. Princeton: Princeton University Press, 2004: 108-111.

|

| [58] |

Clarke V, Braun V. Thematic analysis[J]. Journal of Positive Psychology, 2017, 12(3): 297-298. |

| [59] |

焦彦, 陈冰. 艺术家移民在乡村旅游社区的社会融合研究——基于场域理论[J]. 旅游学刊, 2022, 37(8): 26-39. [Jiao Yan, Chen Bing. A study on social integration of artist migrants into rural tourism communities based on Bourdieu's field theory[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(8): 26-39.] |